「最近よく眠れない」「寝ても疲れが取れない」「朝すっきりと起きられない」といった睡眠に関する悩みは、多くの現代人が抱える共通の課題です。日中のパフォーマンス低下や心身の不調にも繋がりかねないため、質の高い睡眠を確保することは非常に重要です。

そんなとき、手軽に試せる選択肢として注目されるのが「睡眠サプリ」です。ドラッグストアやオンラインで簡単に入手でき、睡眠の質向上をサポートしてくれる成分が含まれています。

しかし、いざ選ぼうとすると、「種類が多すぎてどれを選べばいいかわからない」「睡眠薬とは何が違うの?」「本当に効果があるの?」といった疑問が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。

この記事では、ドラッグストアで購入できる睡眠サプリについて、その基本的な知識から、自分に合った製品の選び方、具体的なおすすめ商品、効果的な飲み方、注意点までを網羅的に解説します。さらに、サプリだけに頼らない、根本的な睡眠の質を高めるための生活習慣についても詳しくご紹介します。

この記事を読めば、あなたに最適な睡眠サプリを見つけ、より良い睡眠を手に入れるための一歩を踏み出せるはずです。

目次

睡眠サプリとは?睡眠薬や睡眠改善薬との違い

睡眠に関する悩みを解決するための製品には、大きく分けて「睡眠サプリ」「睡眠改善薬」「睡眠薬」の3つのカテゴリーが存在します。これらは目的や作用、入手方法が全く異なるため、違いを正しく理解しておくことが非常に重要です。自分の悩みの種類や深さに合わせて、適切なものを選ぶための第一歩として、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

睡眠サプリ(機能性表示食品)

一般的に「睡眠サプリ」として販売されている製品の多くは、「機能性表示食品」に分類されます。

機能性表示食品とは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品のことです。販売前に、安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られています。あくまで「食品」であるため、病気の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

【主な役割と特徴】

睡眠サプリの役割は、医薬品のように強制的に眠気を引き起こすことではなく、睡眠の質を高める、ストレスを緩和するといった、穏やかな作用で快適な睡眠をサポートすることです。

製品には、L-テアニン、GABA(ギャバ)、グリシン、ラフマ由来成分、クロセチンといった「機能性関与成分」が含まれており、これらの成分が持つ科学的根拠に基づいた機能がパッケージに表示されています。

- 期待できる効果の例:

- 睡眠の質を高める(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)

- 起床時の疲労感を軽減する

- 一時的な精神的ストレスを緩和する

- 一過性の作業にともなうストレスをやわらげる

【メリットとデメリット】

最大のメリットは、医薬品に比べて副作用のリスクが低く、ドラッグストアやオンラインストアで手軽に購入できる点です。日々の食生活の延長として、健康習慣の一つとして取り入れやすいのが魅力です。

一方、デメリットとしては、医薬品のような即効性や強力な作用は期待できない点が挙げられます。効果の現れ方には個人差が大きく、継続的に摂取することで変化を感じるケースが多いため、ある程度の期間、試してみる必要があります。

【こんな人におすすめ】

- 「最近、眠りが浅い気がする」

- 「朝、すっきり起きられない」

- 「日中のストレスで夜、リラックスできない」

- 「薬に頼るのは少し怖い」

- まずは手軽な方法で睡眠の悩みをケアしたいと考えている方

睡眠改善薬(指定第2類医薬品)

睡眠改善薬は、医師の処方箋なしで薬局やドラッグストアで購入できる「医薬品」です。OTC医薬品(一般用医薬品)の中でも、「指定第2類医薬品」に分類されます。

【主な役割と特徴】

睡眠改善薬の主な目的は、「一時的な不眠症状」の緩和です。ストレスや心配事、環境の変化などで「寝つきが悪い」「眠りが浅い」といった症状が一時的に現れた際に使用します。

主成分として配合されているのは、多くの場合「ジフェンヒドラミン塩酸塩」という抗ヒスタミン成分です。これは、くしゃみや鼻水といったアレルギー症状を抑えるために風邪薬や鼻炎薬にも使われる成分ですが、副作用として眠気を催す作用があります。睡眠改善薬は、この眠くなる作用を主作用として利用しています。脳内で覚醒の維持に関わるヒスタミンの働きをブロックすることで、眠気を促し、寝つきを良くするのです。

【注意点】

睡眠改善薬は医薬品であるため、サプリメントとは異なり、いくつかの重要な注意点があります。

- 慢性的・長期的な不眠には使用しない: あくまで一時的な不眠症状に対して使用するものです。不眠が何日も続く場合は、背景に別の病気が隠れている可能性もあるため、自己判断で連用せず、医療機関を受診する必要があります。

- 副作用の可能性: 口の渇き、翌日の眠気、めまい、頭痛、倦怠感といった副作用が現れることがあります。また、緑内障や前立腺肥大などの持病がある人は症状を悪化させる可能性があるため使用できません。

- 服用後の注意: 服用後は、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は絶対に行わないでください。

【こんな人におすすめ】

- 重要な会議の前日など、緊張や興奮で一時的に寝つけない

- 時差ぼけや旅行先での環境変化で眠れない

- 数日間だけ、はっきりとした不眠症状に悩んでいる

睡眠薬(医療用医薬品)

睡眠薬は、「不眠症」という病気の治療に用いられる「医療用医薬品」であり、医師の診断と処方箋がなければ入手できません。

【主な役割と特徴】

睡眠薬は、中枢神経系に直接作用し、脳の活動を鎮静化させることで、強制的に眠気を引き起こします。その作用メカニズムによって、ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など、様々な種類に分類されます。医師は患者の不眠のタイプ(入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒など)や原因、年齢、持病などを総合的に判断し、最適な種類の睡眠薬を処方します。

【注意点】

効果が高い分、副作用や依存性、耐性(薬が効きにくくなること)といったリスクも伴います。そのため、必ず医師の厳格な指導のもとで用法・用量を守って服用する必要があります。自己判断での増量や中断、他者への譲渡は非常に危険であり、絶対に行ってはいけません。

【こんな人におすすめ】

- 1ヶ月以上、不眠の症状が続いている

- 不眠が原因で、日中の生活に深刻な支障が出ている

- 睡眠改善薬を使用しても効果が見られない

- 不眠以外にも、気分の落ち込みなど精神的な不調がある

このように、「睡眠サプリ」「睡眠改善薬」「睡眠薬」は、それぞれ全く異なる位置づけの製品です。自分の悩みが「日々の睡眠の質の低下」なのか、「一時的な不眠症状」なのか、「慢性的な不眠症」なのかを正しく見極め、適切な選択をすることが、安全で効果的な睡眠改善への第一歩となります。

| 項目 | 睡眠サプリ(機能性表示食品) | 睡眠改善薬(指定第2類医薬品) | 睡眠薬(医療用医薬品) |

|---|---|---|---|

| 分類 | 食品 | 医薬品(OTC) | 医薬品(処方薬) |

| 目的 | 睡眠の質の向上、ストレス緩和など健康維持のサポート | 一時的な不眠症状(寝つきが悪い、眠りが浅い)の緩和 | 不眠症の治療 |

| 作用 | 穏やかにリラックス等を促し、自然な眠りをサポート | 脳の覚醒物質(ヒスタミン)を抑え、眠気を促す | 中枢神経に作用し、強制的に眠気を引き起こす |

| 主な成分 | L-テアニン、GABA、グリシンなど | ジフェンヒドラミン塩酸塩など | 処方により様々 |

| 入手方法 | ドラッグストア、オンラインストアなど | 薬局、ドラッグストア(薬剤師等の説明が必要) | 医師の処方箋が必要 |

| 副作用 | 基本的に少ない(体質による不調はありうる) | 眠気、口の渇き、めまいなど | 処方薬の種類による(眠気、ふらつき、依存性など) |

| 使用期間 | 健康補助として継続的に | 短期間(一時的な症状に) | 医師の指示に従う |

ドラッグストアで買える睡眠サプリの選び方

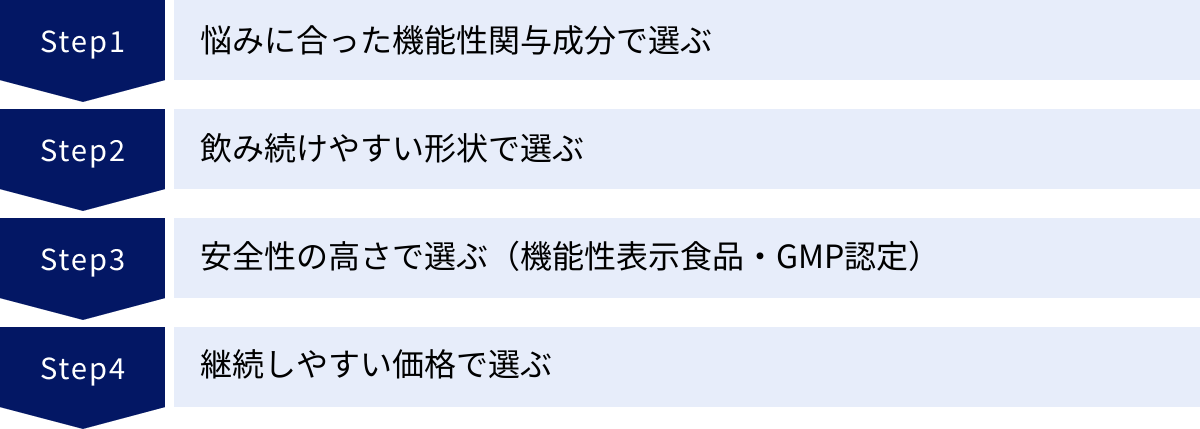

数多くの睡眠サプリが並ぶドラッグストアで、自分にぴったりの一品を見つけるためには、いくつかのポイントを押さえて選ぶことが大切です。ここでは、後悔しないための具体的な選び方を4つのステップで詳しく解説します。

悩みに合った機能性関与成分で選ぶ

睡眠サプリの効果の鍵を握るのが「機能性関与成分」です。自分が抱える睡眠の悩みが何なのかを明確にし、その悩みにアプローチできる成分が配合された製品を選びましょう。

睡眠の質を高めたい(眠りが浅い、寝起きが悪いなど)

夜中に何度も目が覚める、ぐっすり眠った感じがしない、朝起きるのがつらいといった「睡眠の質」に関する悩みには、以下のような成分がおすすめです。

- L-テアニン: 緑茶に含まれるアミノ酸の一種です。リラックス状態の指標であるα波を増加させ、交感神経の活動を抑えることで、心身をリラックスさせます。起床時の疲労感や眠気を軽減し、すっきりとした目覚めをサポートする効果が報告されています。夜中に目が覚めやすい方や、朝の目覚めを改善したい方に適しています。

- グリシン: 最も単純な構造を持つアミノ酸で、私たちの体内にも存在します。就寝前に摂取すると、体の中心部の温度である「深部体温」を効率的に下げる働きがあります。人は深部体温が下がる過程で自然な眠りに入っていくため、グリシンはスムーズな入眠と、睡眠の質の要である深いノンレム睡眠の時間を増やすのに役立ちます。寝つきが悪い方や、眠りが浅いと感じる方におすすめです。

- ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン: ラフマという植物の葉から抽出される成分です。セロトニンという神経伝達物質の分解を抑えることで、精神を安定させ、眠りの深さを高める効果が報告されています。精神的な要因で眠りが浅くなりがちな方に適しています。

- クロセチン: クチナシの果実やサフランに含まれる天然の色素成分です。強い抗酸化作用を持ち、睡眠中の身体の酸化ストレスを軽減することで、睡眠の質(眠りの深さ)を高め、起床時の眠気を軽減する機能が知られています。日中の活動による疲労が睡眠に影響していると感じる方におすすめです。

- 清酒酵母GSP6: 日本酒の醸造過程で見出された特殊な酵母です。睡眠ホルモンと呼ばれるメラトニンの生成をサポートすることで、「深い睡眠」と「すっきりした目覚め」をもたらし、睡眠の質を向上させる機能が報告されています。自然な睡眠リズムを整えたい方に適しています。

ストレスを和らげたい

仕事や人間関係のストレスで頭が冴えてしまい、なかなか寝付けないという悩みには、リラックス効果の高い成分が有効です。

- GABA(ギャバ): 正式名称をγ-アミノ酪酸といい、脳や脊髄で働く抑制系の神経伝達物質です。興奮を鎮め、心身をリラックスさせる働きがあります。事務的作業などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能が報告されており、プレッシャーや緊張で眠れない夜のサポートに適しています。また、睡眠の質を高める機能も報告されているため、ストレスと睡眠の両方にアプローチしたい方におすすめです。

- L-テアニン: 前述の通り、リラックス効果が高い成分です。一時的な作業にともなうストレス感を和らげる機能も報告されており、日中の緊張感を夜まで引きずってしまうような場合に役立ちます。

- オリーブ由来ヒドロキシチロソール: オリーブの果実や葉に含まれるポリフェノールの一種。強力な抗酸化作用を持ち、抗ストレス作用や睡眠の質を高める機能が報告されています。日々のストレスによる心身のダメージが気になる方に適しています。

一時的な気分の落ち込みを軽くしたい

睡眠の悩みだけでなく、なんとなく気分が晴れない、やる気が出ないといった一時的な気分の落ち込みを感じる場合には、以下のような成分が注目されています。

- サフラン由来サフラナール、サフラン由来クロシン: 香辛料として知られるサフランのめしべに含まれる成分です。これらの成分には、活気・活力感の維持、心理的な柔軟性の維持、一時的な気分の落ち込みを和らげるといった機能が報告されています。睡眠の質を高める機能も併せ持つ製品もあり、前向きな気持ちで朝を迎えたい方に適しています。

飲み続けやすい形状で選ぶ

睡眠サプリは、医薬品とは異なり、継続して摂取することが効果を実感するための重要なポイントです。そのため、自分が毎日無理なく続けられる形状の製品を選ぶことが大切です。

- 錠剤・タブレット: 最も一般的なタイプです。水と一緒に飲むだけで手軽に摂取でき、味や匂いがほとんどないため、誰でも続けやすいのが特徴です。持ち運びにも便利で、旅行や出張先でも習慣を崩さずに済みます。

- カプセル: 粉末状の成分をカプセルに詰めたタイプです。成分特有の味や匂いが苦手な方でも飲みやすいのがメリットです。ソフトカプセルとハードカプセルがあります。

- 顆粒・粉末: 水やぬるま湯に溶かして飲むタイプです。スティック状で個包装になっているものが多く、衛生的です。ドリンク感覚で飲みたい方や、錠剤を飲み込むのが苦手な方に適しています。フレーバーが付いている製品もあります。

- ドリンク・ゼリー: 就寝前に手軽に摂取できるのが魅力です。特にドリンクタイプは、就寝前のリラックスタイムの水分補給も兼ねることができます。ただし、製品によっては糖分やカロリーが高い場合があるため、気になる方は成分表示を確認しましょう。

安全性の高さで選ぶ(機能性表示食品・GMP認定)

毎日口にするものだからこそ、安全性は最も重視したいポイントです。信頼できる製品を選ぶための指標として、以下の2つのマークを確認しましょう。

- 機能性表示食品の表示: パッケージに「機能性表示食品」と記載があるかを確認します。これは、製品の機能性について、科学的根拠に基づいた情報が消費者庁に届け出られている証です。届け出情報(届出番号、機能性関与成分、届出表示など)は、消費者庁のウェブサイトで誰でも確認できます。

- GMP認定マーク: GMP(Good Manufacturing Practice)とは、「適正製造規範」の略称です。原材料の受け入れから製造、出荷に至るまでの全工程において、製品が「安全」に作られ、「一定の品質」が保たれるようにするための製造工程管理基準を指します。GMP認定工場で製造された製品には、その証としてマークが表示されています。このGMP認定マークは、法令で定められたものではありませんが、メーカーが自主的に高いレベルの品質管理を行っていることの証明であり、より安心して製品を選ぶための重要な指標となります。

継続しやすい価格で選ぶ

前述の通り、睡眠サプリは継続することが大切です。そのため、無理なく続けられる価格帯の製品を選ぶことが不可欠です。

まずは1袋(約1ヶ月分)の価格を確認し、そこから1日あたりのコストを計算してみましょう。高価な製品が必ずしも自分に合うとは限りません。大切なのは、自分の予算内で、かつ悩みに合った成分が含まれている製品を見つけることです。

多くのメーカーでは、定期購入コースを用意しており、通常価格よりも割引価格で購入できる場合があります。まずは単品で購入して自分に合うかどうかを試し、継続したいと思ったら定期購入を検討するのも賢い方法です。ドラッグストアやオンラインストアのセールやキャンペーンを上手に活用するのもおすすめです。

ドラッグストアで買える睡眠サプリおすすめ12選

ここでは、全国のドラッグストアやオンラインで手軽に購入できる、人気の睡眠サプリを12種類厳選してご紹介します。それぞれの特徴や機能性関与成分を比較し、あなたに最適な一品を見つけるための参考にしてください。

ドラッグストアで買える睡眠サプリの比較一覧表

| 商品名 | メーカー | 機能性関与成分 | 主な届出表示(効果) | 形状 |

|---|---|---|---|---|

| 睡眠&疲労感ケア | ファンケル | L-オルニチン一塩酸塩, L-セリン, L-テアニン, クロセチン | 睡眠の質向上、起床時の疲労感軽減、日中の眠気軽減 | 粒 |

| GABA for Sleep | 江崎グリコ | GABA | 睡眠の質(眠りの深さ、すっきりした目覚め)の向上 | 粒 |

| グッスミン 睡眠の質を高める | DHC | ラフマ由来ヒペロシド, ラフマ由来イソクエルシトリン | 睡眠の質(眠りの深さ)の向上 | 粒 |

| ナイトミン 眠る力 | 小林製薬 | クロセチン | 睡眠の質(眠りを深くする、起床時の眠気を軽減する)を高める | ソフトカプセル |

| ディアナチュラゴールド グリシン3000&テアニン200 | アサヒグループ食品 | グリシン, L-テアニン | すみやかな入眠と深い眠りをもたらし、睡眠の質を高める | 粉末スティック |

| グリナ | 味の素 | グリシン | すみやかに深睡眠をもたらし、睡眠の質を高める、起床時の爽快感向上 | 粉末スティック |

| ネイチャーメイド スリープヘルス | 大塚製薬 | L-テアニン | 睡眠の質を向上(起床時の疲労感や眠気を軽減)する | 粒 |

| 賢人の快眠 | オリヒロ | GABA, ラフマ由来ヒペロシド, ラフマ由来イソクエルシトリン | 睡眠の質(眠りの深さ)の向上、起床時の睡眠に対する満足感の向上 | 粒 |

| グッスミン 酵母のちから | LION | 清酒酵母GSP6 | 深い睡眠とすっきりした目覚めをサポートし、睡眠の質を向上 | 粒 |

| スイートオリーブ | 興和 | オリーブ由来ヒドロキシチロソール | 抗ストレス作用、睡眠の質を高める | 粒 |

| グリシン3000&テアニン200 | FINE JAPAN | グリシン, L-テアニン | 睡眠の質を高める(深く眠る力、すっきりとした目覚め) | 粉末スティック |

| 夜型習慣 | 明治薬品 | GABA, クロセチン, L-テアニン | 睡眠の質を高める、起床時の疲労感を緩和する | 粒 |

① ファンケル|睡眠&疲労感ケア

複数の機能性関与成分を組み合わせ、睡眠と疲労感の両方にアプローチするサプリメントです。L-オルニチン一塩酸塩、L-セリン、L-テアニン、クロセチンの4つの成分を配合しているのが最大の特徴です。これにより、「睡眠の質を高める」「より長く眠った感覚を高める」「起床時の疲労感を軽減する」「日中の眠気を軽減する」という、幅広い機能性が報告されています。ぐっすり眠れないだけでなく、日中の眠気や疲労感に悩む方におすすめです。

(参照:ファンケル公式サイト)

② 江崎グリコ|GABA for Sleep

チョコレートや食品で有名な江崎グリコが開発した、GABAを主成分とするサプリメントです。1日目安量3粒あたりに、機能性関与成分であるGABAを100mg配合しています。GABAには、深い眠りを促し、すっきりとした目覚めをサポートすることで睡眠の質を向上させる機能が報告されています。また、事務的作業による一時的な精神的ストレスを緩和する機能もあるため、日中のストレスが睡眠に影響していると感じる方にぴったりの製品です。

(参照:江崎グリコ公式サイト)

③ DHC|グッスミン 睡眠の質を高める

高品質で低価格なサプリメントで知られるDHCの製品です。機能性関与成分として、ラフマ由来ヒペロシド(1mg)とラフマ由来イソクエルシトリン(1mg)を配合しています。これらの成分は、精神的な安定に関わる神経伝達物質「セロトニン」の維持をサポートし、睡眠の質(眠りの深さ)を高めることが報告されています。精神的な要因で眠りが浅くなりがちな方や、穏やかな作用で睡眠をサポートしたい方におすすめです。

(参照:DHC公式サイト)

④ 小林製薬|ナイトミン 眠る力

「あったらいいなをカタチにする」でおなじみの小林製薬が販売する睡眠サポートサプリです。機能性関与成分として、クチナシ由来のクロセチンを7.5mg配合しています。クロセチンの働きにより、加齢などが原因で低下する睡眠の質を改善し、「眠りを深くする」「起床時の眠気を軽減する」という機能が報告されています。夜中に目が覚めてしまう(中途覚醒)回数を減らす効果も確認されており、ぐっすり朝まで眠りたい方に適しています。

(参照:小林製薬公式サイト)

⑤ アサヒグループ食品|ディアナチュラゴールド グリシン3000&テアニン200

「ディアナチュラ」ブランドで知られるアサヒグループ食品の機能性表示食品です。その名の通り、グリシンを3000mg、L-テアニンを200mgという高用量で配合しているのが特徴です。グリシンがすみやかな入眠と深い眠りを、L-テアニンが起床時の疲労感の軽減をサポート。この2つの成分の組み合わせにより、入眠から起床まで、睡眠全体の質を高めることが期待できます。水なしでも飲めるレモン風味の粉末スティックタイプで、手軽さも魅力です。

(参照:アサヒグループ食品公式サイト)

⑥ 味の素|グリナ

アミノ酸研究のパイオニアである味の素が、長年の研究を経て開発した製品です。機能性関与成分として「グリシン」を3000mg配合しています。グリシンが体の深部体温をスムーズに下げることで、すみやかに深睡眠をもたらし、睡眠の質を高めます。また、起床時の爽快感を向上させ、日中の眠気を改善し、疲労感を軽減する機能も報告されています。寝つきの悪さや、朝のすっきり感のなさに悩む方に特に支持されています。

(参照:味の素ダイレクト株式会社 公式サイト)

⑦ 大塚製薬|ネイチャーメイド スリープヘルス

アメリカで最もポピュラーなサプリメントブランドの一つである「ネイチャーメイド」の製品です。機能性関与成分として、L-テアニンを200mg配合しています。L-テアニンには、睡眠の質を向上させる(起床時の疲労感や眠気を軽減する)ことが報告されています。着色料、香料、保存料は不使用で、品質にこだわりたい方にもおすすめです。シンプルな成分構成で、L-テアニンの効果を試してみたいという方に適しています。

(参照:大塚製薬公式サイト)

⑧ オリヒロ|賢人の快眠

健康食品メーカーとして知られるオリヒロの製品です。GABA(100mg)、ラフマ由来ヒペロシド(1mg)、ラフマ由来イソクエルシトリン(1mg)という3つの機能性関与成分を配合しているのが大きな特徴です。これにより、「睡眠の質(眠りの深さ)の向上」と「起床時の睡眠に対する満足感の向上」という2つの機能性が報告されています。ストレス緩和と深い眠りの両方にアプローチしたい、よくばりなニーズに応えるサプリメントです。

(参照:オリヒロ公式サイト)

⑨ LION|グッスミン 酵母のちから

オーラルケアや医薬品で有名なLIONが開発した、独自の機能性関与成分を配合したサプリメントです。長年の研究から発見した「清酒酵母GSP6」を関与成分としています。この清酒酵母GSP6は、自然な眠りを誘う睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を助けることで、深い睡眠とすっきりした目覚めをサポートし、睡眠の質を向上させる機能が報告されています。自然な眠りのリズムを取り戻したいと考えている方におすすめです。

(参照:ライオン株式会社 ウェルネスダイレクト)

⑩ 興和|スイートオリーブ

「キャベジンコーワ」や「バンテリン」で知られる興和が、オリーブの力に着目して開発したサプリメントです。機能性関与成分として、オリーブ由来ヒドロキシチロソールを5.25mg配合しています。この成分には、日々の生活で生じる酸化ストレスを低減させる「抗酸化作用」があり、これにより「抗ストレス作用」と「睡眠の質を高める作用」が報告されています。日々のストレスや疲労が睡眠に影響していると感じる方に適した、新しいアプローチの製品です。

(参照:興和株式会社公式サイト)

⑪ FINE JAPAN|グリシン3000&テアニン200

45年以上にわたり健康食品を製造・販売してきたファインの製品です。その名の通り、グリシンを3000mg、L-テアニンを200mg配合し、さらにリラックスサポート成分としてGABAも加えています。すみやかな入眠を助けるグリシンと、起床時のすっきり感をサポートするL-テアニンの働きで、「深く眠る力」と「すっきりとした目覚め」の両面から睡眠の質を高めます。白ぶどう風味のさわやかな粉末スティックタイプで、おいしく続けやすいのもポイントです。

(参照:株式会社ファイン公式サイト)

⑫ 明治薬品|夜型習慣

「野口医学研究所」シリーズなど、高品質な健康食品を提供する明治薬品の製品です。GABA(100mg)、クロセチン(7.5mg)、L-テアニン(200mg)という3つの機能性関与成分を贅沢に配合しています。GABAによるストレス緩和、クロセチンによる中途覚醒の減少、L-テアニンによる起床時の疲労感緩和と、多角的なアプローチで睡眠の悩みに応えます。夜型の生活が続き、睡眠リズムが乱れがちな方や、複数の悩みを一度にケアしたい方におすすめです。

(参照:明治薬品株式会社公式サイト)

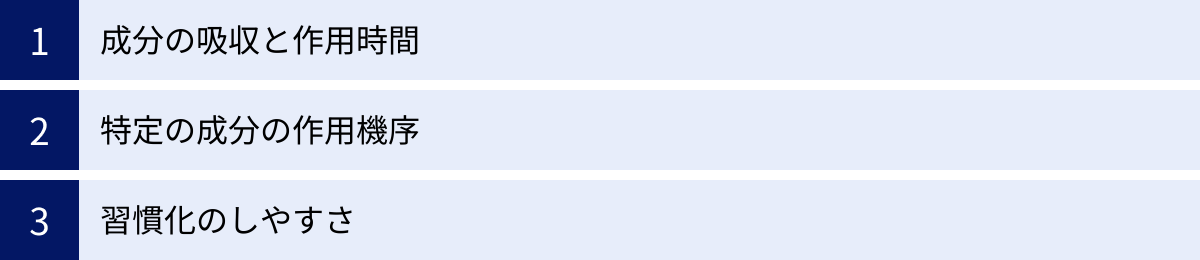

睡眠サプリはいつ飲む?効果的なタイミング

せっかく睡眠サプリを飲むなら、その効果を最大限に引き出したいものです。そのためには、適切なタイミングで摂取することが重要になります。ここでは、睡眠サプリを飲むべき効果的なタイミングについて解説します。

まず、大前提として、製品のパッケージや説明書に記載されている推奨のタイミングと用法・用量を守ることが最も大切です。メーカーは、配合されている成分が最も効果的に働くように、研究やデータに基づいて摂取タイミングを設定しています。自己判断で時間を変えたり、量を増やしたりすることは避けましょう。

その上で、一般的な睡眠サプリの効果的なタイミングについて理解を深めていきましょう。

多くの睡眠サプリで推奨されているのは「就寝前」の摂取です。これにはいくつかの理由があります。

- 成分の吸収と作用時間

サプリメントの成分が体内に吸収され、血中濃度がピークに達し、効果を発揮し始めるまでには一定の時間がかかります。例えば、リラックス効果をもたらすL-テアニンやGABAは、摂取後30分~1時間程度で作用し始めるといわれています。そのため、ベッドに入る少し前に飲むことで、ちょうど眠りにつく頃に心身がリラックスした状態になり、スムーズな入眠をサポートしてくれます。 - 特定の成分の作用機序

成分によっては、その作用機序から就寝直前の摂取が特に効果的とされるものがあります。代表的なのが「グリシン」です。グリシンは、体の表面の血流量を増やして熱放散を促し、体の中心部の温度である「深部体温」を下げる働きがあります。人の体は深部体温が低下する過程で眠気が誘発されるため、グリシンは就寝の直前に摂取することで、この体温変化をスムーズに起こし、自然な眠りへと導く効果が期待できます。 - 習慣化のしやすさ

「就寝前に歯を磨く」のと同じように、「就寝前にサプリを飲む」という行為を毎日のルーティンに組み込むことで、飲み忘れを防ぎ、継続しやすくなります。サプリメントの効果は、一日だけ飲んですぐに現れるものではなく、継続することで体内の状態を整え、徐々に実感できる場合がほとんどです。毎日決まった時間に飲むという「習慣化」こそが、効果を引き出すための隠れた鍵となるのです。

【もし飲み忘れたら?】

もし就寝前に飲み忘れてしまった場合、夜中に目が覚めたときや朝方に思い出して飲むのは避けましょう。特に、起床時の疲労感や眠気を軽減する効果をうたうサプリの場合、中途半端な時間に飲むと、かえって日中の眠気に繋がってしまう可能性も考えられます。飲み忘れた日は潔く諦め、また次の日の就寝前から再開するのが賢明です。

まとめると、睡眠サプリを飲む最適なタイミングは、基本的には「製品の指示通り、就寝の30分~1時間前」が目安となります。自分の生活リズムに合わせて、毎日続けやすい時間を見つけ、就寝前のリラックス習慣の一つとして取り入れてみましょう。

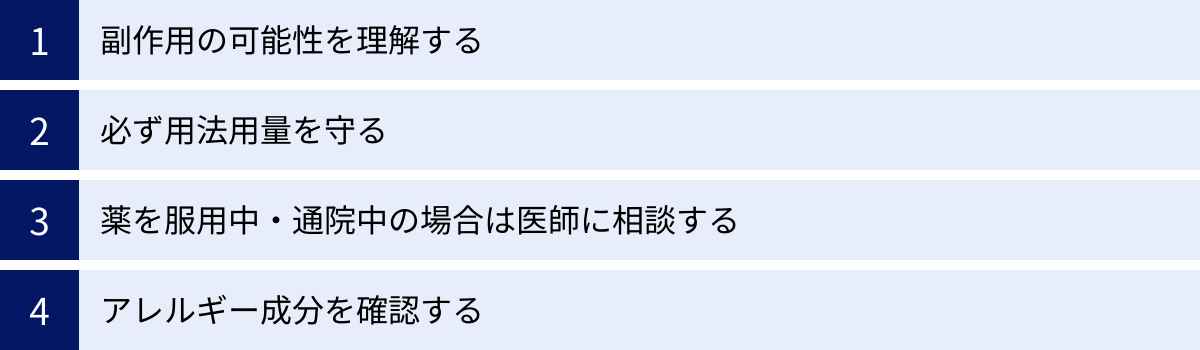

睡眠サプリを飲む際の注意点と副作用

睡眠サプリは手軽に利用できる一方で、安全に使うためにはいくつかの注意点を理解しておく必要があります。食品であるため医薬品のような重い副作用は基本的にありませんが、体質や使い方によっては思わぬ不調を招く可能性もゼロではありません。安心して続けるために、以下のポイントを必ず守りましょう。

副作用はある?

まず最も気になるのが副作用の有無でしょう。

前述の通り、睡眠サプリは「食品」のカテゴリーに属します。そのため、医師が処方する睡眠薬や、薬局で販売されている睡眠改善薬のように、依存性や強い眠気の持ち越しといった重篤な副作用の心配は基本的にありません。

しかし、「副作用が全くない」と断言できるわけでもありません。体質は人それぞれであり、特定の成分が体に合わない可能性は誰にでもあります。

- 体質に合わない場合の症状:

- 胃の不快感、吐き気、腹痛、下痢などの消化器系の症状

- 発疹、かゆみなどのアレルギー反応

- 頭痛やだるさ

これらの症状は、成分そのものに対する体の反応や、カプセルの素材、添加物などが原因で起こることがあります。もしサプリを飲み始めてから、このような体調の変化を感じた場合は、すぐに使用を中止しましょう。症状が続くようであれば、医療機関に相談することをおすすめします。

また、過剰摂取は予期せぬ副作用のリスクを高めます。「早く効果を実感したい」「今日は特に疲れているから」といった理由で、推奨量を超えて飲むことは絶対にやめてください。肝臓などの内臓に負担をかける原因にもなりかねません。

必ず用法用量を守る

これは最も基本的かつ重要なルールです。各製品のパッケージには、科学的根拠や安全性の試験に基づいて設定された「1日の摂取目安量」が必ず記載されています。

「多く飲めば、より効果が高まる」というのは大きな誤解です。機能性表示食品に表示されている効果は、あくまで推奨量を守って摂取した場合に期待できるものです。過剰に摂取しても効果が倍増することはなく、むしろ前述のような体調不良を引き起こしたり、特定の栄養素のバランスを崩したりするリスクがあります。

例えば、グリシンはアミノ酸の一種ですが、一度に大量に摂取すると、人によってはお腹がゆるくなることがあります。安全に、そして効果的にサプリメントの恩恵を受けるためには、メーカーが定めた用法・用量を厳守することが不可欠です。

薬を服用中・通院中の場合は医師に相談する

現在、何らかの病気で治療中の方や、日常的に薬を服用している方は、睡眠サプリを自己判断で始める前に、必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談してください。 これは非常に重要な注意点です。

サプリメントの成分と医薬品の成分が、体内で相互に影響し合う「相互作用」を起こす可能性があります。

- 薬の効果を強めてしまうケース: 例えば、血圧を下げる薬(降圧剤)を服用している人が、血管拡張作用のある成分を含むサプリを併用すると、血圧が下がりすぎてしまい、めまいやふらつきを起こす危険性があります。

- 薬の効果を弱めてしまうケース: 逆に、サプリの成分が薬の吸収や代謝を妨げ、本来の効果が十分に得られなくなる可能性もあります。

特に、抗うつ薬、抗てんかん薬、血液をサラサラにする薬(抗凝固薬)、免疫抑制剤などを服用している場合は、注意が必要です。

また、妊娠中・授乳中の方、妊娠を計画している方も、デリケートな時期であるため、自己判断での摂取は避けるべきです。胎児や乳児への影響が確認されていない成分がほとんどです。

相談する際は、「お薬手帳」と、検討している睡眠サプリのパッケージや公式サイトの情報(成分や含有量がわかるもの)を持参すると、医師や薬剤師も的確なアドバイスをしやすくなります。安全を最優先し、専門家の意見を必ず仰ぎましょう。

アレルギー成分を確認する

食物アレルギーをお持ちの方は、サプリメントを購入する前に、原材料名を隅々まで確認する習慣をつけましょう。

主成分である機能性関与成分だけでなく、錠剤を固めるための賦形剤や、カプセルの原料、甘味料、香料など、様々な物質が使われています。

- 注意すべきアレルギー表示義務・推奨品目:

- 乳成分

- 大豆

- ゼラチン(カプセルに使用されることが多い)

- エビ、カニ(キトサンなどの原料)

- その他、小麦、卵、そば、落花生など

アレルギー体質の方は、たとえ微量でもアレルギー反応を引き起こす可能性があります。自分にとってのアレルゲンが含まれていないか、購入前に必ずチェックしてください。初めて飲む製品の場合は、万が一に備えて少量から試してみるのも一つの方法です。

睡眠の質を根本から高める生活習慣

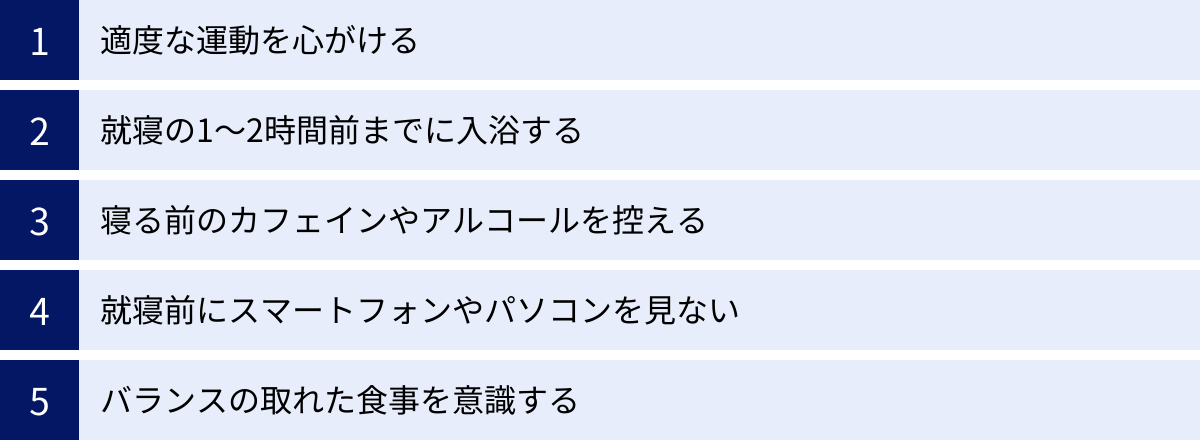

睡眠サプリは、あくまで快適な睡眠を得るための「サポーター」です。その効果を最大限に引き出し、そして最終的にはサプリに頼らなくてもぐっすり眠れる体を作るためには、日々の生活習慣を見直すことが不可欠です。ここでは、睡眠の質を根本から高めるための5つの重要な生活習慣をご紹介します。

適度な運動を心がける

日中に適度な運動を行うことは、質の高い睡眠への最も効果的なアプローチの一つです。運動には、心身に心地よい疲労感をもたらし、寝つきを良くする効果があります。さらに、深いノンレム睡眠の時間を増やし、睡眠の質そのものを向上させることが多くの研究で示されています。

- おすすめの運動: ウォーキング、軽いジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動が特におすすめです。激しい運動である必要はなく、「少し汗ばむ程度」で十分です。また、就寝前に軽いストレッチやヨガを行うと、心身の緊張がほぐれ、リラックスして眠りに入りやすくなります。

- 効果的な時間帯: 運動を行う時間帯も重要です。理想的なのは夕方から就寝の3時間前までです。この時間帯に体温を一時的に上げることで、就寝時に体温が下がりやすくなり、スムーズな入眠に繋がります。逆に、就寝直前の激しい運動は交感神経を活性化させてしまい、脳が興奮状態になって寝つきを妨げるため避けましょう。

就寝の1~2時間前までに入浴する

一日の終わりに入浴する習慣は、睡眠の質を高めるための強力な味方です。シャワーだけで済ませず、湯船に浸かることがポイントです。

- 入浴のメカニズム: 人は、体の内部の温度「深部体温」が下がるタイミングで眠気を感じます。入浴によって一時的に深部体温を上げることで、その後の体温が急降下するタイミングを作り出し、自然な眠りを誘うことができます。

- 最適な入浴法: 38℃~40℃程度のぬるめのお湯に、15分~20分ほどゆっくり浸かるのがおすすめです。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまい逆効果です。就寝の1~2時間前までに入浴を済ませておくと、ベッドに入る頃にちょうど良く体温が下がり、リラックスした状態で眠りにつけます。

寝る前のカフェインやアルコールを控える

就寝前に何を口にするかは、睡眠の質に直接的な影響を与えます。特に注意したいのがカフェインとアルコールです。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、一般的に3~5時間程度持続するといわれています。質の良い睡眠のためには、少なくとも就寝の4時間前からはカフェインの摂取を控えるようにしましょう。

- アルコール(寝酒): アルコールを飲むと一時的に寝つきが良くなるように感じられるため、「寝酒」を習慣にしている人もいるかもしれません。しかし、これは大きな間違いです。アルコールは、睡眠の後半部分で眠りを浅くし、夜中に目が覚める「中途覚醒」の原因となります。また、利尿作用によってトイレが近くなるなど、睡眠を妨げる要因が多く、結果的に睡眠の質を著しく低下させます。

就寝前にスマートフォンやパソコンを見ない

現代人にとって最も難しい習慣かもしれませんが、睡眠の質を考える上で非常に重要です。

- ブルーライトの影響: スマートフォンやパソコン、テレビなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌を抑制する作用があります。メラトニンの分泌が抑えられると、脳が「まだ昼間だ」と勘違いしてしまい、体内時計が乱れ、寝つきが悪くなったり眠りが浅くなったりします。

- 対策: 理想は、就寝の1~2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめることです。そして、その時間を読書やストレッチ、音楽を聴くなど、リラックスできる活動に充てましょう。寝室の照明も、煌々とした白い光(寒色系)ではなく、オレンジがかった温かみのある光(暖色系)の関節照明などに切り替えると、より効果的です。

バランスの取れた食事を意識する

日々の食事が、睡眠の質に影響を与えることも知られています。特定の栄養素を意識的に摂取することで、より良い睡眠をサポートできます。

- トリプトファン: メラトニンの材料となる必須アミノ酸です。体内では生成できないため、食事から摂取する必要があります。牛乳やチーズなどの乳製品、豆腐や納豆などの大豆製品、バナナ、ナッツ類に多く含まれています。トリプトファンは、日中に太陽の光を浴びることで、幸福ホルモンと呼ばれる「セロトニン」に変わり、夜になるとさらにメラトニンへと変化します。

- GABAやグリシン: サプリメントの成分としても知られていますが、食品からも摂取できます。GABAはトマト、かぼちゃ、発芽玄米などに、グリシンはエビ、ホタテ、カニなどの魚介類に多く含まれています。

これらの栄養素をバランス良く食事に取り入れるとともに、夕食は消化の良いものを、就寝の3時間前までに済ませておくことも、胃腸への負担を減らし、快適な睡眠に繋がります。

睡眠サプリに関するよくある質問

睡眠サプリを試してみたいけれど、まだ少し疑問や不安が残るという方のために、よくある質問とその回答をまとめました。

睡眠サプリを飲んでも眠れないときはどうすればいい?

期待して睡眠サプリを飲み始めたのに、なかなか効果が感じられないと不安になりますよね。そんな時は、まず以下の3つのステップを試してみてください。

- まずは1ヶ月程度、継続してみる:

睡眠サプリは医薬品ではないため、飲んだその日に劇的な変化が現れることは稀です。体質や生活習慣によって効果の現れ方には個人差がありますが、まずは1ヶ月程度、毎日同じ時間に飲み続けて様子を見ることをおすすめします。体の内側から少しずつリズムを整えていくイメージで、焦らずに続けてみましょう。 - 生活習慣を改めて見直す:

「睡眠の質を根本から高める生活習慣」の章で解説したように、睡眠はサプリだけで改善するものではありません。運動、入浴、食事、就寝前の過ごし方など、睡眠の質を低下させている原因が他にないか、もう一度自分の生活を振り返ってみましょう。サプリの摂取と並行して生活習慣の改善に取り組むことで、相乗効果が期待できます。 - 別の成分のサプリを試してみる:

もし1ヶ月以上続けても全く変化を感じられない場合は、そのサプリの成分があなたの体質や悩みに合っていない可能性があります。例えば、GABAのサプリで効果がなかった場合、次はグリシンやL-テアニンが主成分の製品を試してみるなど、アプローチの異なる成分に変更してみるのも一つの方法です。

これらの対策を試しても、慢性的な不眠(週に3日以上の不眠が3ヶ月以上続くなど)が改善しない場合は、自己判断でサプリを渡り歩くのはやめましょう。背後に睡眠時無呼吸症候群やうつ病といった別の病気が隠れている可能性も考えられます。その場合は、必ず睡眠外来や心療内科、精神科などの専門の医療機関を受診してください。

高校生でも飲んでいい?

学業や部活動、人間関係などでストレスを抱えやすい高校生の中にも、睡眠に悩む人は少なくありません。しかし、市販の睡眠サプリの多くは、成人を対象に開発・安全性試験が行われています。

そのため、製品のパッケージには「お子様は摂取をお控えください」といった注意書きがされていることがほとんどです。成長期にある未成年者の体への影響は、まだ十分に解明されていないのが現状です。

したがって、高校生が自己判断で睡眠サプリを飲むことは推奨されません。まずは、スマートフォンの使用時間を見直す、適度な運動を取り入れる、悩み事を信頼できる大人に相談するなど、生活習慣の改善やストレスケアから始めることが先決です。

どうしても睡眠の悩みが深く、日常生活に支障が出ている場合は、安易にサプリに頼るのではなく、まずは保護者の方と一緒に、かかりつけの医師や学校のカウンセラー、薬剤師といった専門家に相談することから始めましょう。

睡眠サプリはどこで買えますか?

睡眠サプリは、様々な場所で購入することができます。それぞれの購入場所にはメリット・デメリットがあるため、自分に合った方法を選びましょう。

- ドラッグストア・薬局:

マツモトキヨシ、ウエルシア、スギ薬局、ツルハドラッグなど、全国の店舗で購入できます。最大のメリットは、商品を直接手に取って比較検討できること、そして薬剤師や登録販売者といった専門家に相談しながら選べることです。すぐに手に入れたい場合にも便利です。 - オンラインストア:

Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどの大手ECサイトでは、非常に多くの種類の睡眠サプリが販売されています。品揃えが豊富で、価格比較がしやすく、利用者のレビューを参考にできるのが大きなメリットです。自宅まで届けてくれる手軽さも魅力です。 - メーカー公式サイト:

各サプリメントメーカーの公式サイトからも直接購入できます。公式サイトならではのお得な定期購入コースや、初回限定の割引キャンペーンが用意されていることが多いです。品質管理が徹底されているという安心感もあります。

初めて購入する際は、ドラッグストアで専門家のアドバイスを受けながら選ぶのが安心かもしれません。継続して使う製品が決まったら、オンラインストアや公式サイトの定期購入を利用すると、お得で便利に続けることができます。

まとめ

今回は、ドラッグストアで購入できる睡眠サプリについて、睡眠改善薬や睡眠薬との違いから、自分に合った製品の選び方、具体的なおすすめ商品、そして安全で効果的な使い方まで、幅広く解説しました。

本記事の重要なポイントを改めて振り返ります。

- 睡眠サプリは「機能性表示食品」: 医薬品ではなく、睡眠の質の向上やストレス緩和をサポートする「食品」です。副作用のリスクは低いですが、即効性はありません。

- 選び方の鍵は「成分」と「継続性」: 自分の悩みに合った機能性関与成分(L-テアニン、GABA、グリシンなど)を選び、無理なく続けられる形状と価格の製品を見つけることが大切です。

- 安全性も要チェック: 消費者庁に届け出済みの「機能性表示食品」であること、そして品質管理の指標である「GMP認定マーク」の有無も確認すると、より安心して選べます。

- サプリはあくまでサポーター: 睡眠サプリの効果を最大限に引き出すためには、適度な運動、質の良い入浴、バランスの取れた食事、就寝前の過ごし方といった生活習慣の改善が不可欠です。

睡眠の悩みは、日中のパフォーマンスだけでなく、心と体の健康全体に大きな影響を及ぼします。睡眠サプリは、その悩みを解決するための心強い味方となってくれる可能性があります。

しかし、最も大切なのは、自分の体と向き合い、睡眠環境全体を整えていく意識です。もしサプリや生活習慣の改善を試みても不眠が続くようであれば、決して一人で抱え込まず、専門の医療機関に相談する勇気を持ってください。

この記事が、あなたが質の高い睡眠を手に入れ、毎日をより元気に、前向きに過ごすための一助となれば幸いです。