「夜しっかり寝たはずなのに、日中どうにも眠い」「朝、スッキリ起きられない」。多くの人が抱えるこのような悩みは、もしかしたら「睡眠サイクル」が乱れているサインかもしれません。質の高い睡眠は、心と体の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に引き出すための基盤です。

この記事では、健康的な毎日を送るために不可欠な「理想の睡眠サイクル」について、その仕組みから整え方までを網羅的に解説します。レム睡眠とノンレム睡眠という睡眠の基本的な構造から、多くの人が信じている「90分ルール」の真実、そして自分に合った睡眠サイクルを見つけるための具体的な計算方法まで、科学的な知見を交えながら分かりやすく紐解いていきます。

さらに、睡眠サイクルが乱れる原因を探り、今日から実践できる9つの具体的な改善策を提案します。自分の睡眠を手軽に可視化できるおすすめのアプリも紹介するので、ぜひ最後までお読みいただき、あなたにとっての最高の睡眠を見つけるための一歩を踏み出してみてください。

目次

睡眠サイクルとは

私たちが毎晩経験している「睡眠」は、単に意識がない状態が続いているわけではありません。実は、脳と体が異なる活動状態にある「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2種類の睡眠が、一定の周期で繰り返されています。この一連の繰り返しを「睡眠サイクル」と呼び、質の高い睡眠を理解する上で最も重要な概念です。

一般的に、健康な成人の場合、眠りにつくとまずノンレム睡眠が現れ、その後レム睡眠へと移行します。このノンレム睡眠からレム睡眠までの一連の流れが1つのサイクルとなり、一晩に約90分〜120分の周期で4〜5回繰り返されるのが標準的です。

このサイクルが規則正しく繰り返されることで、私たちは心身の疲労を回復し、記憶を整理・定着させ、翌日への活力を蓄えることができます。しかし、このサイクルが何らかの原因で乱れると、「たくさん寝たはずなのに疲れが取れない」「日中に強い眠気を感じる」といった問題が生じます。睡眠の質を高めるためには、まずこの睡眠サイクルの基本的な仕組みを理解することが不可欠です。

レム睡眠とノンレム睡眠

睡眠サイクルを構成する2つの主要な要素が「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」です。これらは脳と体の活動状態によって明確に区別され、それぞれが異なる重要な役割を担っています。

| 睡眠の種類 | 脳の活動 | 体の状態 | 主な役割 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ノンレム睡眠 | 休息状態(活動低下) | 筋肉の緊張は残る | ・脳と身体の疲労回復 ・記憶の定着(特に知識や経験) ・成長ホルモンの分泌 |

深さによって3段階に分かれる。睡眠全体の約75%を占める。 |

| レム睡眠 | 活発な状態(覚醒時に近い) | 筋肉は完全に弛緩 | ・身体の休息 ・記憶の整理(特に感情や手続き記憶) ・夢を見ることが多い |

急速眼球運動(Rapid Eye Movement)が見られる。睡眠全体の約25%を占める。 |

ノンレム睡眠:脳を休ませる深い眠り

ノンレム睡眠は、その名の通りレム(急速眼球運動)を伴わない睡眠で、「脳の眠り」とも言われます。入眠直後に現れるのがこのノンレム睡眠であり、睡眠全体の約75%を占める主要な睡眠段階です。ノンレム睡眠は、眠りの深さによってさらに3つのステージ(N1, N2, N3)に分けられます。

- ステージN1(うとうと期):

入眠直後の最も浅い眠りの段階です。まどろんでいる状態で、物音など些細な刺激で簡単に目が覚めてしまいます。睡眠全体の約5%程度を占めます。 - ステージN2(軽い眠り):

本格的な睡眠の入り口です。意識はほとんどなくなり、少しの物音では起きなくなります。脳波には「睡眠紡錘波」や「K複合波」といった特徴的な波形が現れ、これが外部からの刺激を遮断し、睡眠を維持する役割を果たすと考えられています。睡眠全体の約50%を占める、最も時間の長いステージです。 - ステージN3(深い眠り):

「徐波睡眠」や「深睡眠」とも呼ばれる、最も深い眠りの段階です。このステージでは、脳の活動が最も低下し、心拍数や呼吸数も安定します。成長ホルモンが最も多く分泌されるのもこのステージであり、体の組織の修復、細胞の成長、免疫機能の強化など、身体的な回復において極めて重要な役割を担います。また、日中に学習した知識や経験といった宣言的記憶の定着も、この深いノンレム睡眠中に行われるとされています。このステージN3の睡眠が十分に取れているかが、睡眠の質の高さを測る一つの重要な指標となります。睡眠前半、特に最初の1〜2回のサイクルで多く出現する傾向があります。

レム睡眠:体を休ませる浅い眠り

レム睡眠は、急速眼球運動(Rapid Eye Movement)を伴うことからその名が付けられました。ノンレム睡眠が「脳の眠り」であるのに対し、レム睡眠は「体の眠り」と言われます。

この段階では、脳波は覚醒時に近い活発な状態を示しますが、一方で首から下の骨格筋は完全に弛緩(力が抜けた状態)しています。これは、脳が活発に活動して夢を見ている際に、その夢の内容に合わせて体が動いてしまわないようにするための安全装置のようなものです。このため、レム睡眠中は体をしっかりと休ませることができます。

レム睡眠の主な役割は以下の通りです。

- 記憶の整理と定着: 特に、自転車の乗り方のようなスキル(手続き記憶)や、感情を伴う出来事の記憶を整理し、長期記憶として定着させる役割があると考えられています。嫌な記憶から不快な感情を切り離し、記憶だけを保存するプロセスもここで行われるとされ、精神的な安定にも寄与します。

- 夢を見ること: 私たちが見る鮮明でストーリー性のある夢の多くは、このレム睡眠中に見られます。

- 自律神経の調整: 翌日の活動に向けて、自律神経系の準備を整える役割も担っています。

レム睡眠は、睡眠サイクルの後半、つまり朝方に近づくにつれて出現時間が長くなる傾向があります。そのため、睡眠時間が不足すると、後半に集中しているレム睡眠が削られやすく、感情のコントロールが不安定になったり、学習効率が低下したりする可能性があります。

睡眠が必要な理由と役割

私たちは人生の約3分の1を睡眠に費やしていますが、なぜこれほど多くの時間、眠る必要があるのでしょうか。睡眠は単なる休息ではなく、心と体の健康を維持し、日中の活動を支えるために不可欠な、極めて積極的な生命活動です。その主な役割は多岐にわたります。

- 心身の疲労回復:

最も基本的な役割です。深いノンレム睡眠中には成長ホルモンが分泌され、日中の活動で傷ついた細胞や組織の修復・再生が行われます。また、レム睡眠中には体の筋肉が完全に弛緩し、身体的な疲労を効果的に取り除きます。脳もノンレム睡眠中に休息し、エネルギーを再充填します。 - 記憶の整理と定着:

睡眠は、脳にとって重要な情報処理の時間です。日中に見聞きした膨大な情報の中から、脳は睡眠中に必要な情報と不要な情報を取捨選択し、重要な情報を「長期記憶」として定着させます。特に、知識や事実は深いノンレム睡眠中に、スキルや感情的な記憶はレム睡眠中に整理・定着されると考えられており、学習効果を高める上で睡眠は欠かせません。 - ホルモンバランスの調整:

睡眠中には、成長ホルモンだけでなく、食欲をコントロールするホルモン(食欲を増進させる「グレリン」と抑制する「レプチン」)や、ストレスホルモン「コルチゾール」など、様々なホルモンの分泌が調整されます。睡眠不足が続くとこれらのホルモンバランスが乱れ、肥満や生活習慣病のリスクを高めることが知られています。 - 免疫機能の維持・強化:

睡眠中、特に深いノンレム睡眠中には、免疫系を活性化させるサイトカインという物質が産生されます。これにより、体内に侵入したウイルスや細菌と戦う力が強化されます。風邪をひくと眠くなるのは、体が免疫力を高めて病原体と戦おうとしている証拠です。慢性的な睡眠不足は免疫力を低下させ、感染症にかかりやすくなる原因となります。 - 脳の老廃物除去:

近年の研究で、睡眠中に脳内の老廃物を除去する「グリンパティック・システム」という仕組みが活発に働くことが分かってきました。脳が活動する際に生じるアミロイドβなどの老廃物は、アルツハイマー病などの神経変性疾患の原因の一つと考えられています。睡眠は、これらの有害物質を脳内から洗い流し、脳の健康を保つための重要なクリーニング時間なのです。

これらの役割が十分に果たされないと、集中力や判断力の低下、感情の不安定、免疫力の低下、生活習慣病のリスク増大など、心身に様々な悪影響が及ぶ可能性があります。

睡眠の質と量の関係性

「睡眠時間(量)」と「睡眠の質」は、車の両輪のような関係にあり、どちらか一方だけでは健康な睡眠は成り立ちません。

- 睡眠の「量」: 一般的に「何時間眠ったか」という、睡眠の総時間を指します。

- 睡眠の「質」: 睡眠の深さや連続性、リズムの規則性などを含んだ総合的な評価を指します。質の高い睡眠とは、具体的には以下のような状態を言います。

- 寝つきが良い(ベッドに入ってから30分以内に眠れる)

- 夜中に何度も目が覚めない(中途覚醒が少ない)

- 睡眠前半に深いノンレム睡眠が十分に取れている

- 朝、すっきりと目覚められる

- 日中に過度な眠気を感じない

例えば、8時間という十分な睡眠時間(量)を確保していても、夜中に何度も目が覚めたり、眠りが浅かったりすると、睡眠の質は低い状態です。この場合、脳や体の回復は不十分となり、疲労感や日中の眠気が残ってしまいます。特に、心身の回復に不可欠な深いノンレム睡眠や、記憶の整理に重要なレム睡眠が妨げられると、睡眠時間を長く取ってもその効果は半減してしまいます。

逆に、睡眠の質が非常に高く、深い睡眠がしっかり取れていても、睡眠時間そのものが極端に短ければ(例えば3〜4時間)、体と脳を完全に回復させるには不十分です。

重要なのは、自分にとって適切な「量」の睡眠を確保し、その上で「質」を高める努力をすることです。不規則な生活やストレス、不適切な睡眠環境などは、睡眠の量と質の両方に悪影響を及ぼします。まずは自分の睡眠が量的に足りているのか、質的に問題はないのかを振り返り、両面からアプローチすることが、睡眠改善の鍵となります。

理想的な睡眠サイクルと時間

「理想の睡眠時間」と聞くと、多くの人が「8時間」という数字を思い浮かべるかもしれません。しかし、これは必ずしも全ての人に当てはまる絶対的な基準ではありません。最適な睡眠時間は、年齢や遺伝的要因、日中の活動量などによって大きく異なります。ここでは、科学的な知見に基づいた理想的な睡眠時間の目安と、その個人差について詳しく見ていきましょう。

目安となる睡眠時間は7時間前後

様々な研究報告を統合すると、健康な成人にとっての理想的な睡眠時間は、一般的に7時間前後とされています。例えば、米国の国立睡眠財団(National Sleep Foundation)は、世界中の睡眠専門家の意見を集約し、18歳から64歳の成人に対して7〜9時間の睡眠を推奨しています。また、65歳以上の高齢者については7〜8時間を推奨しています。(参照:National Sleep Foundation)

多くの大規模な疫学調査においても、睡眠時間が7時間前後の人々が、最も死亡率や特定の疾患(心血管疾患、糖尿病、肥満など)のリスクが低いという結果が示されています。睡眠時間が6時間未満と短い場合だけでなく、9時間や10時間を超える過度に長い睡眠も、健康リスクの上昇と関連があることが指摘されています。

なぜ7時間前後が良いとされるのでしょうか。これは、前述した睡眠の役割を十分に果たすために必要な時間と考えられています。一晩に4〜5回の睡眠サイクル(1サイクル約90〜120分)を完了させ、脳と体の休息、記憶の整理、ホルモンバランスの調整などを適切に行うには、この程度の時間が必要となるのです。

ただし、これはあくまで多くの人に当てはまる平均的な目安です。重要なのは、「8時間寝なければならない」と数字に固執するのではなく、7時間前後を目安としつつ、自分自身の心と体の声に耳を傾けることです。日中に強い眠気や倦怠感がなく、集中力を保って活動できるのであれば、それがあなたにとっての最適な睡眠時間と言えるでしょう。

年齢によって必要な睡眠時間は変わる

必要な睡眠時間は、生涯を通じて一定ではありません。特に、脳や体が急速に発達する乳幼児期や思春期には、成人よりもはるかに長い睡眠時間が必要です。逆に、加齢とともに必要な睡眠時間は徐々に短くなる傾向があります。

米国の国立睡眠財団(National Sleep Foundation)が推奨する、年齢別の睡眠時間は以下の通りです。

| 年齢層 | 年齢 | 推奨される睡眠時間 |

|---|---|---|

| 新生児 | 0〜3ヶ月 | 14〜17時間 |

| 乳児 | 4〜11ヶ月 | 12〜15時間 |

| 幼児 | 1〜2歳 | 11〜14時間 |

| 未就学児 | 3〜5歳 | 10〜13時間 |

| 学童期 | 6〜13歳 | 9〜11時間 |

| 思春期(ティーン) | 14〜17歳 | 8〜10時間 |

| 若年成人 | 18〜25歳 | 7〜9時間 |

| 成人 | 26〜64歳 | 7〜9時間 |

| 高齢者 | 65歳以上 | 7〜8時間 |

| (参照:National Sleep Foundation “How Much Sleep Do We Really Need?”) |

表からも分かる通り、新生児期には1日の大半を睡眠に費やし、成長とともにその時間は減少していきます。特に、学習能力や身体能力が著しく発達する学童期や思春期において、十分な睡眠を確保することは極めて重要です。この時期の睡眠不足は、学業成績の低下、注意力の散漫、情緒の不安定など、様々な問題を引き起こす可能性があります。

一方、高齢になると、必要な睡眠時間自体がやや短くなることに加え、睡眠の質にも変化が現れます。具体的には、深いノンレム睡眠(ステージN3)が減少し、眠りが浅くなる傾向があります。また、夜中に目が覚める「中途覚醒」や、朝早くに目が覚めてしまう「早朝覚醒」も増えやすくなります。これは、体内時計を調整するメラトニンの分泌量減少など、加齢に伴う生理的な変化が原因とされています。

したがって、「最近、昔ほど長く眠れなくなった」と感じるのは、多くの場合、自然な老化現象の一部です。無理に長く寝ようとするよりも、日中の眠気がひどくなければ、その年齢に応じた睡眠時間で良しと考えることが大切です。

最適な睡眠時間には個人差がある

年齢という大きな枠組みの中でも、最適な睡眠時間には顕著な個人差が存在します。これは主に、遺伝的な要因と生活習慣によって決まります。

遺伝的に必要な睡眠時間が短い「ショートスリーパー(短時間睡眠者)」と、長い「ロングスリーパー(長時間睡眠者)」の存在が知られています。

- ショートスリーパー:

一般的に、睡眠時間が6時間未満でも日中の活動に支障がなく、健康を維持できる人を指します。特定の遺伝子変異が関与しているとされ、非常に稀な体質です。単に睡眠時間を削って無理をしている「短眠者」とは異なり、生まれつき短い睡眠で心身の回復が可能なため、日中に眠気を感じることはありません。自分がショートスリーパーだと自己判断するのは危険であり、多くの人は十分な睡眠を必要としています。 - ロングスリーパー:

9時間以上の睡眠を必要とする人を指します。これも遺伝的な要因が強いと考えられています。必要な睡眠時間が長いため、社会生活との両立に困難を感じることもありますが、無理に睡眠時間を削ると、日中のパフォーマンスが著しく低下してしまいます。

また、必要な睡眠時間を決めるもう一つの大きな要因が「クロノタイプ」です。これは、一人ひとりが持つ固有の体内時計のリズムのことで、一般的に「朝型」「夜型」として知られています。

- 朝型(ヒバリ型):

早朝に自然と目が覚め、午前中に最も活動的になります。夜は早く眠くなる傾向があります。 - 夜型(フクロウ型):

朝起きるのが苦手で、活動のピークが午後から夜にかけて訪れます。就寝時間も遅くなりがちです。

自分のクロノタイプに逆らった生活(例:夜型の人が早朝出勤を強いられる)は、体内時計に大きな負担をかけ、「社会的ジェットラグ(時差ぼけ)」と呼ばれる状態を引き起こします。これにより、睡眠の質が低下し、日中の眠気や疲労感が増す原因となります。

最終的に、あなたにとっての最適な睡眠時間を見つけるための最も確実な指標は、「日中の覚醒度」です。つまり、日中に強い眠気を感じることなく、集中して仕事や勉強に取り組め、心身ともに快調に過ごせているかどうかが判断基準となります。休暇中などに、目覚ましをかけずに自然に目が覚めるまで眠り、何時間眠ったかを数日間記録してみるのも、自分の最適な睡眠時間を知るための一つの良い方法です。

睡眠サイクルの「90分ルール」は嘘?本当?

睡眠に関する話題で、おそらく最も広く知られているのが「90分ルール」でしょう。「睡眠サイクルは90分だから、その倍数で起きるとスッキリ目覚められる」というこの説は、多くのメディアや書籍で紹介され、実践している人も少なくありません。しかし、この「90分ルール」は本当に科学的に正しいのでしょうか。結論から言うと、「完全に間違いではないが、万人に当てはまる黄金律ではなく、固執しすぎるとかえって睡眠の質を低下させる危険性がある」というのが専門家の間での一般的な見解です。

90分ルールとは何か

まず、「90分ルール」がどのような理論に基づいているかを確認しましょう。このルールの根拠は、前述した睡眠サイクルにあります。

- 睡眠サイクルの周期:

私たちの睡眠は、浅いノンレム睡眠(N1)から始まり、徐々に深いノンレム睡眠(N2, N3)へと移行し、その後、浅い眠りであるレム睡眠が現れます。この一連の流れが1つの「睡眠サイクル」です。 - 周期の時間:

この1サイクルにかかる時間は、平均して約90分であるとされています。 - 目覚めのタイミング:

深いノンレム睡眠中に無理やり起こされると、強い眠気や不快感(睡眠慣性)が残ります。一方、眠りが浅いレム睡眠やノンレム睡眠のステージN1のタイミングで目覚めると、比較的スッキリと起きられるとされています。 - ルールの適用:

このことから、「就寝時刻から90分の倍数(例: 4.5時間後、6時間後、7.5時間後、9時間後)に起床時刻を設定すれば、ちょうどサイクルの終わり、つまり浅い睡眠のタイミングで目覚めることができ、快適な朝を迎えられる」というのが「90分ルール」の主張です。

例えば、朝6時30分に起きたい場合、7.5時間(90分×5サイクル)前の夜11時に寝る、あるいは6時間(90分×4サイクル)前の深夜0時30分に寝ると良い、という計算になります。このシンプルで分かりやすい理論が、多くの人々に受け入れられてきた理由です。

90分ルールにこだわりすぎる必要はない理由

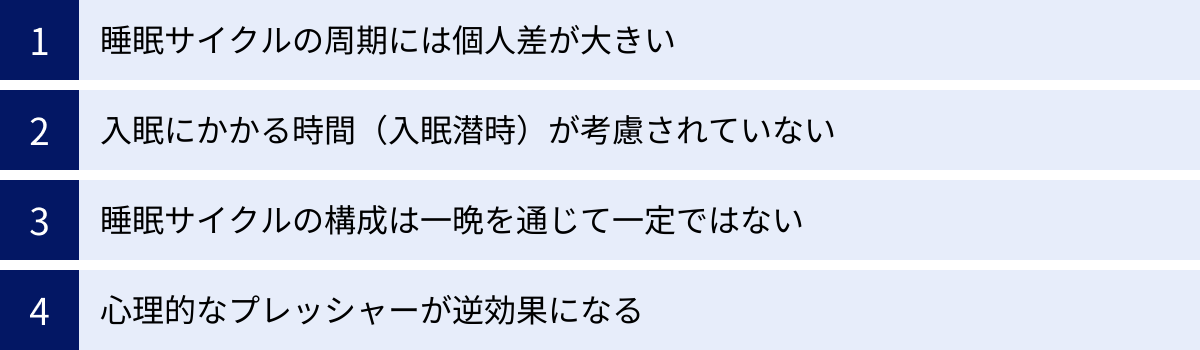

理論上は理にかなっているように見える90分ルールですが、実際の睡眠はもっと複雑で、個人差が大きいものです。このルールに固執しすぎることが推奨されない理由は、主に以下の4点にあります。

- 睡眠サイクルの周期には個人差が大きい:

最大の理由は、睡眠サイクルの周期が「平均約90分」であって、全員が90分きっかりではないという事実です。実際には、健康な成人でもその周期は70分から120分と、かなりの幅があります。また、同じ人でも年齢、その日の体調、ストレスレベル、飲酒の有無などによって、サイクルの長さは一晩の中でも変動します。95分の人もいれば110分の人もいる中で、「90分」という固定された数字を基準にすることは、多くの人にとって現実的ではありません。 - 入眠にかかる時間(入眠潜時)が考慮されていない:

90分ルールは、ベッドに入った瞬間に眠りに落ちることを前提としています。しかし、実際にはベッドに入ってから眠りにつくまでには、ある程度の時間(入眠潜時)がかかります。この時間は人によって異なり、短い人もいれば30分以上かかる人もいます。例えば、夜11時にベッドに入っても、実際に眠りについたのが11時20分であれば、そこから計算を始めなければならず、当初の計画は簡単に崩れてしまいます。 - 睡眠サイクルの構成は一晩を通じて一定ではない:

一晩に繰り返される4〜5回の睡眠サイクルは、すべて同じ構成ではありません。睡眠の前半(特に最初の1〜2サイクル)では、深いノンレム睡眠(ステージN3)の割合が多く、サイクルの時間も長くなる傾向があります。一方、睡眠の後半、つまり朝方に近づくにつれて、レム睡眠の割合が増え、サイクルが短くなる傾向があります。このように、サイクルごとに構成や長さが変化するため、90分という固定的な時間で区切ることは困難です。 - 心理的なプレッシャーが逆効果になる:

「7.5時間寝るために、夜11時までには絶対に寝なければ」と時間を意識しすぎると、それがかえってプレッシャーや不安(予期不安)となり、交感神経が活発になって目が冴えてしまうことがあります。これは「精神生理性不眠」と呼ばれる不眠症の一種で、眠ろうとすればするほど眠れなくなるという悪循環に陥る原因となります。睡眠にとってリラックスは非常に重要であり、時間を過度に気にする行為はそれに逆行する可能性があります。

以上の理由から、90分ルールはあくまで「睡眠の仕組みを理解するための一つの目安」と捉えるのが賢明です。このルールに縛られてストレスを感じるくらいなら、むしろ「毎日決まった時間に起きること」や「自分に必要な総睡眠時間を確保すること」を優先する方が、はるかに質の高い睡眠につながります。 もし試してみて調子が良いと感じるなら続けても良いですが、うまくいかなくても気にする必要は全くありません。

自分の睡眠サイクルを計算する方法

「90分ルール」に固執する必要はないと述べましたが、それでも「自分の睡眠リズムを整えるための目安として、一度計算を試してみたい」と考える人もいるでしょう。ここでは、90分ルールを絶対的なものではなく、あくまで「快適な目覚めを試すための一つの仮説」として活用するための、簡単な計算方法を2つのパターンで紹介します。

この計算を行う上での前提として、以下の点を心に留めておいてください。

- 睡眠サイクルの平均は約90分ですが、個人差があります。

- ベッドに入ってから実際に眠りにつくまでの時間(入眠潜時)を約15分〜30分と仮定して計算に加える必要があります。

- この計算結果はあくまで目安であり、数日間試してみて、自分の体調に合わないと感じたら無理に続ける必要はありません。

起床したい時間から就寝時間を決める

平日のように、起きなければならない時間が決まっている場合に便利な計算方法です。目標の起床時刻から逆算して、ベッドに入るべき時間を割り出します。

【計算ステップ】

- ステップ1:起床したい時刻を決める

例:朝 7:00 - ステップ2:確保したい睡眠時間(90分の倍数)を選ぶ

一般的に成人に推奨される7〜9時間の範囲内で、自分に合いそうな睡眠時間を選びます。- 9時間(90分 × 6サイクル)

- 7.5時間(90分 × 5サイクル)

- 6時間(90分 × 4サイクル)

ここでは、多くの人にとってバランスの良い7.5時間(5サイクル)を選んでみましょう。

- ステップ3:理想の就寝時刻を計算する

起床したい時刻から、ステップ2で選んだ睡眠時間を引きます。- 計算:7:00 – 7.5時間 = 23:30

この23:30が、理論上、眠りについているべき時刻となります。

- 計算:7:00 – 7.5時間 = 23:30

- ステップ4:入眠にかかる時間を考慮して、ベッドに入る時刻を決める

多くの人はベッドに入ってすぐには眠れません。自分が普段、眠りにつくまでにかかる時間(入眠潜時)を考慮します。ここでは仮に15分としましょう。- 計算:23:30 – 15分 = 23:15

【結論】

朝7時にスッキリ起きたい場合、夜11時15分にはベッドに入り、リラックスして眠りにつく準備を始めるのが良い、という計算結果になります。

| 起床したい時刻 | おすすめの睡眠時間(サイクル数) | 眠りにつくべき時刻 | ベッドに入るべき時刻(入眠潜時15分の場合) |

|---|---|---|---|

| 6:00 | 7.5時間(5サイクル) | 22:30 | 22:15 |

| 6:30 | 7.5時間(5サイクル) | 23:00 | 22:45 |

| 7:00 | 7.5時間(5サイクル) | 23:30 | 23:15 |

| 7:30 | 7.5時間(5サイクル) | 0:00 | 23:45 |

就寝時間から起床時間を決める

時間に余裕のある休日や、自分の自然な睡眠リズムを見つけたい場合に試せる計算方法です。ベッドに入る時間から、起きるのに最適な時刻を割り出します。

【計算ステップ】

- ステップ1:ベッドに入る時刻を決める

普段、自然に眠気を感じる時刻や、リラックスしてベッドに入れる時刻を設定します。

例:23:30 - ステップ2:入眠にかかる時間を考慮して、就寝時刻を予測する

ここでも、入眠潜時を15分と仮定します。- 計算:23:30 + 15分 = 23:45

この23:45が、実際に眠りにつく時刻の予測値です。

- 計算:23:30 + 15分 = 23:45

- ステップ3:確保したい睡眠時間(90分の倍数)を選ぶ

前述と同様に、自分に合いそうな睡眠時間を選びます。ここでは、少し長めの7.5時間(5サイクル)と9時間(6サイクル)の2パターンで計算してみましょう。 - ステップ4:理想の起床時刻を計算する

ステップ2で予測した就寝時刻に、ステップ3で選んだ睡眠時間を足します。- 7.5時間睡眠の場合: 23:45 + 7.5時間 = 翌朝 7:15

- 9時間睡眠の場合: 23:45 + 9時間 = 翌朝 8:45

【結論】

夜11時30分にベッドに入る場合、朝7時15分、または8時45分頃にアラームを設定すると、浅い睡眠のタイミングで目覚められる可能性がある、という計算結果になります。

これらの計算は、あくまで自分の睡眠を見直すきっかけとして活用してください。数日間試してみて、もし日中の眠気が改善されたり、目覚めが良くなったりすれば、あなたの睡眠サイクルが90分に近い可能性があります。逆に、体調がすぐれない、日中も眠いといった場合は、時間にこだわらず、総睡眠時間をしっかり確保することを優先しましょう。

睡眠サイクルが乱れる主な原因

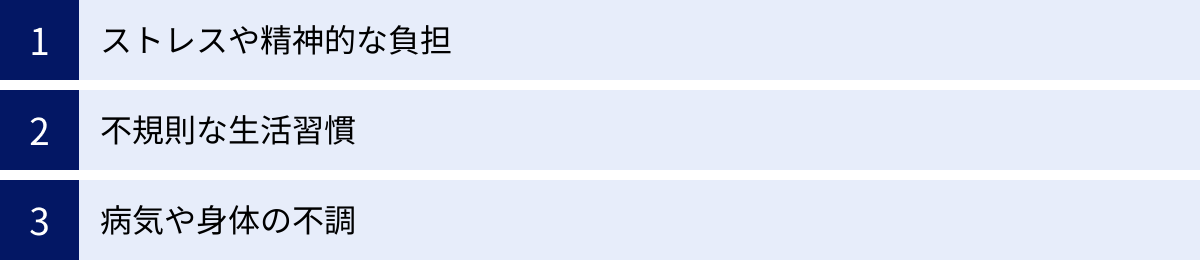

理想的な睡眠サイクルを保つことが心身の健康に不可欠である一方、現代社会にはそのサイクルを乱す要因が数多く潜んでいます。睡眠サイクルの乱れは、寝つきの悪さ(入眠障害)、夜中の目覚め(中途覚醒)、早すぎる目覚め(早朝覚醒)、熟睡感の欠如といった形で現れます。その主な原因は、大きく分けて「精神的な要因」「生活習慣」「身体的な要因」の3つに分類できます。

ストレスや精神的な負担

現代人における睡眠障害の最大の原因の一つが、ストレスや不安、悩みといった精神的な負担です。私たちの体には、活動時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に優位になる「副交感神経」からなる自律神経系が備わっています。日中は交感神経が働き、夜になってリラックスすると副交感神経へと切り替わることで、自然な眠りへと誘われます。

しかし、仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安など、強いストレスにさらされると、夜になっても交感神経が優位な状態が続いてしまいます。交感神経が活発になると、体は「闘争か逃走か」のモードに入り、心拍数や血圧が上昇し、ストレスホルモンである「コルチゾール」が分泌されます。コルチゾールには覚醒作用があるため、脳が興奮状態となり、リラックスして眠りにつくことが困難になります。

また、ベッドに入ってからも悩み事が頭の中をぐるぐると駆け巡る「反芻思考(はんすうしこう)」に陥ることも、入眠を妨げる大きな要因です。脳が休まらないため、たとえ眠れたとしても眠りが浅くなり、夜中に何度も目が覚めてしまう原因となります。このような状態が続くと、「また今夜も眠れないかもしれない」という不安がさらにストレスとなり、不眠を慢性化させる悪循環に陥ることも少なくありません。

不規則な生活習慣

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「サーカディアンリズム(概日リズム)」、いわゆる体内時計が備わっています。この体内時計が、睡眠と覚醒のリズムをコントロールしています。しかし、以下のような不規則な生活習慣は、この体内時計を容易に狂わせ、睡眠サイクルを乱す直接的な原因となります。

- 不規則な起床・就寝時間:

平日と休日で起床時間や就寝時間が大幅にずれる「社会的ジェットラグ」は、体内時計を混乱させる最も一般的な原因です。特に、休日の朝寝坊は、体内時計を後ろにずらし、日曜の夜に眠れなくなり、月曜の朝がつらくなる「ブルーマンデー」を引き起こします。 - 夜間の光、特にブルーライト:

体内時計は、光によってリセットされます。朝の太陽光は体内時計を前に進め、覚醒を促しますが、夜に強い光を浴びると、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌が抑制されてしまいます。特に、スマートフォンやPC、タブレットの画面から発せられるブルーライトは、メラトニンの分泌を強力に抑制する作用があるため、寝る直前までの使用は寝つきを悪くする大きな原因です。 - 寝る前の食事やカフェイン、アルコールの摂取:

- 食事: 寝る直前に食事を摂ると、消化活動のために胃腸が活発に働き、体が休息モードに入れません。深部体温も下がりにくくなるため、寝つきが悪くなります。

- カフェイン: コーヒーやお茶、エナジードリンクに含まれるカフェインには強い覚醒作用があり、その効果は数時間持続します。個人差はありますが、就寝前の4〜6時間のカフェイン摂取は避けるべきとされています。

- アルコール: 寝酒は寝つきを良くするように感じられますが、それは誤解です。アルコールが分解される過程で生じるアセトアルデヒドには覚醒作用があり、睡眠の後半部分で中途覚醒を引き起こします。また、深いノンレム睡眠を減少させ、レム睡眠を抑制するため、睡眠の質を著しく低下させます。

- 運動不足または寝る直前の激しい運動:

日中の適度な運動は、睡眠の質を高める効果がありますが、運動不足では適度な疲労感が得られず、寝つきが悪くなることがあります。逆に、寝る直前に激しい運動をすると交感神経が刺激され、体温も上昇するため、脳と体が興奮状態になり眠れなくなります。

病気や身体の不調

睡眠サイクルの乱れが、何らかの病気や身体的な不調のサインである場合もあります。生活習慣を改善しても睡眠の問題が解決しない場合は、以下のような疾患が隠れている可能性も考えられます。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS):

睡眠中に気道が塞がり、一時的に呼吸が止まる状態を繰り返す病気です。いびきや無呼吸によって体内の酸素濃度が低下し、その度に脳が覚醒するため、深い睡眠が妨げられます。本人は無呼吸に気づいていないことが多いですが、日中の激しい眠気、起床時の頭痛、集中力の低下などの症状が見られます。放置すると高血圧や心疾患、脳卒中のリスクを高めるため、専門医による診断と治療が必要です。 - むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群、RLS):

夕方から夜にかけて、じっとしていると脚(時には腕などにも)に「むずむずする」「虫が這うような」「ピリピリする」といった不快な感覚が現れ、「脚を動かしたい」という強い衝動に駆られる病気です。この症状は、体を動かすと和らぐため、じっと横になって眠りにつくことが非常に困難になります。鉄分不足やドーパミン機能の異常が関係していると考えられています。 - うつ病などの精神疾患:

不眠は、うつ病の代表的な症状の一つです。特に、寝つきが悪い「入眠障害」や、朝早くに目が覚めてしまい二度寝できない「早朝覚醒」が多く見られます。逆に、過眠(眠りすぎる)が症状として現れることもあります。不眠だけでなく、気分の落ち込み、興味や喜びの喪失といった症状が2週間以上続く場合は、精神科や心療内科への相談が推奨されます。 - その他の身体症状:

関節リウマチなどの慢性的な痛み、アトピー性皮膚炎などのかゆみ、前立腺肥大や過活動膀胱による夜間頻尿、逆流性食道炎による胸やけなど、様々な身体的な不快症状が、夜間の安眠を妨げ、睡眠サイクルを乱す原因となります。

これらの原因が疑われる場合は、自己判断で放置せず、かかりつけ医や専門の医療機関に相談することが重要です。

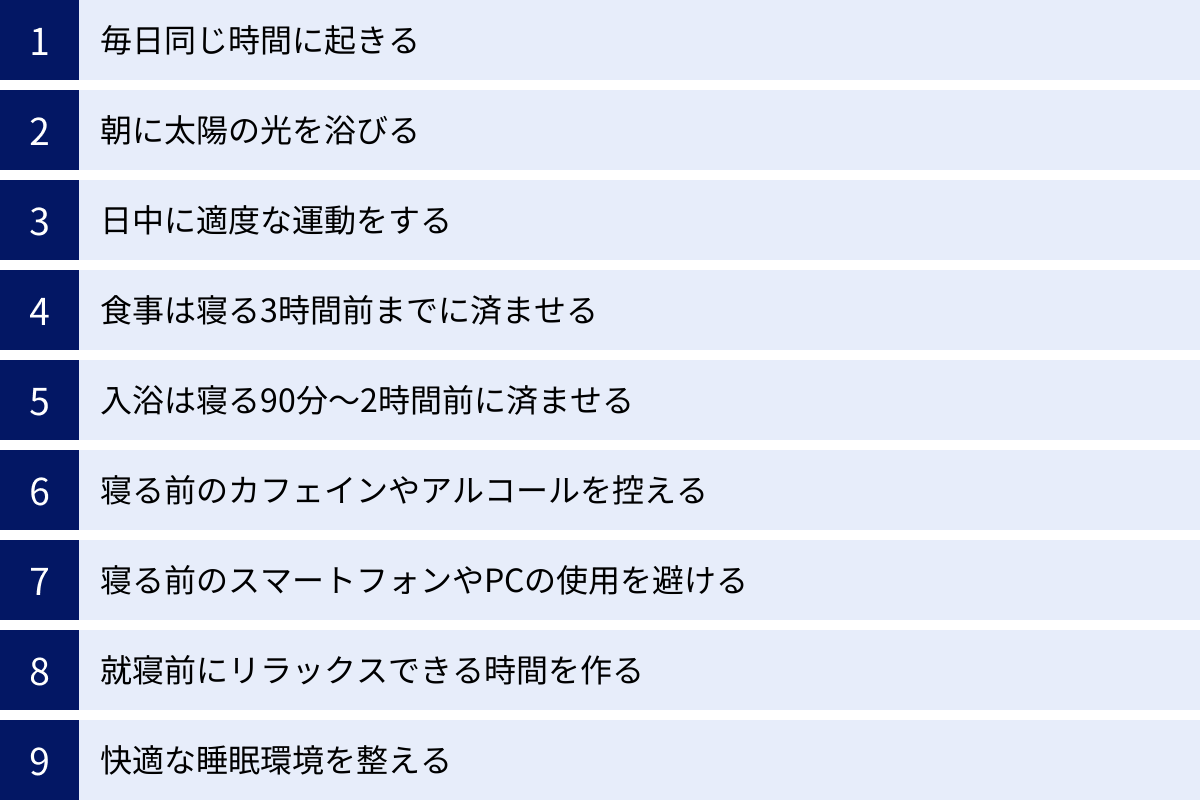

理想の睡眠サイクルに整える9つの方法

睡眠サイクルの乱れは、日々の少しの心がけと習慣の見直しによって、大きく改善することが可能です。ここでは、科学的根拠に基づいた、理想の睡眠サイクルを取り戻すための具体的な9つの方法を紹介します。一つでも二つでも、今日から実践できるものを見つけて、ぜひ試してみてください。

① 毎日同じ時間に起きる

睡眠リズムを整える上で最も重要なのが、「就寝時間」よりも「起床時間」を一定に保つことです。私たちの体内時計は、朝の光を浴びることでリセットされます。毎日同じ時間に起きることで、このリセットのタイミングが安定し、約15〜16時間後に自然な眠気を誘うメラトニンが分泌されるという、規則正しいリズムが作られます。

平日に睡眠不足を感じると、休日に「寝だめ」をしたくなるかもしれませんが、これは逆効果です。平日の朝6時起き、休日の昼12時起きといった生活は、毎週時差ボケを繰り返しているようなもので、体内時計を大きく狂わせてしまいます。もし寝だめをする場合でも、普段の起床時刻との差は2時間以内に留め、体内時計のずれを最小限に抑えることが大切です。まずは「毎朝同じ時間に起きる」ことから始めてみましょう。

② 朝に太陽の光を浴びる

起床したら、まずカーテンを開けて太陽の光を部屋に取り込みましょう。できれば、起床後1時間以内に15〜30分程度、屋外で直接太陽光を浴びるのが理想的です。

朝の光には、体内時計をリセットする強力な効果があります。光の刺激が網膜から脳の視交叉上核(体内時計の中枢)に伝わると、覚醒を促し、精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活発になります。そして、このセロトニンは、夜になると睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となります。つまり、朝にしっかりと光を浴びておくことが、その日の夜の快眠に繋がるのです。曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりはるかに強いため、外に出て空を見上げるだけでも効果があります。

③ 日中に適度な運動をする

日中の適度な運動は、夜の寝つきを良くし、深い睡眠を増やす効果があります。運動をすると、脳と体が適度に疲労するだけでなく、一時的に「深部体温」(体の内部の温度)が上昇します。そして、運動後、この上がった深部体温が夜にかけて下がっていく過程で、強い眠気が誘発されます。

おすすめは、ウォーキング、ジョギング、水泳などのリズミカルな有酸素運動です。夕方(就寝の3〜4時間前)に30分程度の運動を行うのが最も効果的とされていますが、日中であればどの時間帯でも構いません。ただし、就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させ、深部体温を上げてしまうため逆効果です。寝る前は、軽いストレッチ程度に留めましょう。

④ 食事は寝る3時間前までに済ませる

就寝時に胃の中に食べ物が残っていると、消化器官が活発に活動し続けるため、体が休息モードに入ることができません。これにより、深部体温が下がりにくくなり、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする原因となります。

夕食は、できるだけ就寝の3時間前までには済ませるように心がけましょう。仕事などで帰宅が遅くなる場合は、夕方におにぎりなどの軽食を摂っておき、帰宅後の食事は消化の良いスープや野菜中心のものにするなど、分食も有効な対策です。特に、脂っこいものや満腹になるほどの食事は、消化に時間がかかるため、夜遅くには避けるのが賢明です。

⑤ 入浴は寝る90分〜2時間前に済ませる

快眠のためには、入浴のタイミングが非常に重要です。私たちの体は、深部体温が低下する時に眠気を感じるようにできています。このメカニズムをうまく利用するのが、就寝前の入浴です。

就寝の90分〜2時間前に、38℃〜40℃程度のぬるめのお湯に15分ほど浸かるのがおすすめです。入浴によって一時的に上昇した深部体温が、お風呂から上がった後に放熱され、急激に低下します。この体温の落差が、スムーズな入眠を促す強力なスイッチとなるのです。熱すぎるお湯(42℃以上)や長風呂は、交感神経を刺激して体を興奮させてしまうため避けましょう。時間がない場合は、足湯だけでも血行が促進され、リラックス効果が期待できます。

⑥ 寝る前のカフェインやアルコールを控える

カフェインは、コーヒー、緑茶、紅茶、エナジードリンクなどに含まれる覚醒作用のある物質です。脳内で眠気を引き起こすアデノシンという物質の働きをブロックするため、眠りを妨げます。カフェインの効果は個人差が大きいですが、体内で半減するのに4〜6時間かかると言われており、就寝前の摂取は避けるべきです。敏感な人は、午後3時以降のカフェイン摂取を控えることをおすすめします。

アルコール(寝酒)も快眠の妨げになります。アルコールには一時的な鎮静作用があるため寝つきが良くなるように感じられますが、睡眠の質を著しく低下させます。アルコールが体内で分解されると、アセトアルデヒドという覚醒作用のある物質が生成され、睡眠の後半に中途覚醒を引き起こします。また、深いノンレム睡眠を減少させ、利尿作用によって夜中にトイレに行きたくなるなど、百害あって一利なしです。

⑦ 寝る前のスマートフォンやPCの使用を避ける

就寝前の1〜2時間は、スマートフォン、PC、タブレット、テレビなどの電子機器の使用を避けることが、質の高い睡眠を得るための現代的な必須事項です。これらの画面から発せられるブルーライトは、太陽光に含まれる光と同様に、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を強力に抑制し、体内時計を遅らせる作用があります。

また、SNSのチェック、ニュースの閲覧、ゲームなどは、情報が脳を刺激し、交感神経を優位にしてしまいます。ベッドの中でスマホを見る習慣は、脳に「ベッドは眠る場所ではなく、活動する場所だ」と誤って学習させてしまい、不眠の原因となり得ます。寝室にはスマホを持ち込まない、就寝1時間前には電源を切るなどのルールを決めましょう。

⑧ 就寝前にリラックスできる時間を作る

心と体を睡眠モードに切り替えるためには、就寝前に意識的にリラックスする時間(スリープセレモニー)を設けることが効果的です。交感神経の興奮を鎮め、副交感神経を優位にすることで、自然な眠りへとスムーズに移行できます。

自分に合ったリラックス方法を見つけることが大切です。以下に例を挙げます。

- 読書: 興奮する内容ではなく、穏やかな気持ちになれる小説やエッセイなどがおすすめです。

- 音楽鑑賞: クラシックやヒーリングミュージック、自然音など、心拍数を落ち着かせるようなゆったりとした曲を選びましょう。

- アロマテラピー: ラベンダーやカモミール、サンダルウッドなど、鎮静作用のある香りのアロマオイルをデュフューザーで香らせたり、ティッシュに数滴垂らして枕元に置いたりします。

- 軽いストレッチやヨガ: 筋肉の緊張をほぐし、血行を促進します。深い呼吸を意識しながら行うと、よりリラックス効果が高まります。

- 瞑想・マインドフルネス: 呼吸に意識を集中させることで、頭の中の雑念を手放し、心を落ち着かせます。

⑨ 快適な睡眠環境を整える

睡眠の質は、寝室の環境に大きく左右されます。「温度・湿度」「光」「音」そして「寝具」を見直し、五感にとって快適な空間を作りましょう。

自分に合った寝具を選ぶ

一晩に20回以上も打つと言われる「寝返り」は、体圧を分散させ、血行を促進し、睡眠の質を保つために重要です。体に合わない寝具は、この自然な寝返りを妨げ、肩こりや腰痛、中途覚醒の原因となります。

- 枕: 高すぎても低すぎても首や肩に負担がかかります。理想は、仰向けに寝た時に、顔の角度が5度前後の傾斜になり、頸椎のカーブを自然に支えてくれる高さのものです。横向きになった際には、首の骨が背骨と一直線になる高さが目安です。

- マットレス: 柔らかすぎると腰が沈み込み、硬すぎると体の一部に圧力が集中してしまいます。適度な硬さで体圧を均等に分散し、自然な寝姿勢を保てるものを選びましょう。

寝室の温度と湿度を調整する

快適な睡眠のためには、寝室の温度と湿度を適切に保つことが重要です。

- 温度: 夏場は25℃〜26℃、冬場は22℃〜23℃が快適とされています。エアコンやタイマー機能をうまく活用し、一晩中快適な室温を維持しましょう。

- 湿度: 通年で50%〜60%が理想的です。湿度が低いと喉や鼻の粘膜が乾燥し、高いと寝苦しさやカビの原因になります。加湿器や除湿器を使って調整しましょう。

寝室を暗くして静かにする

メラトニンは、わずかな光でも分泌が抑制されてしまいます。寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光カーテンを利用したり、電子機器のLEDランプをシールで隠したりする工夫が有効です。完全な暗闇が苦手な場合は、フットライトなどの間接照明を低い位置で利用しましょう。

また、外部の騒音や時計の秒針などが気になる場合は、耳栓や、静かな環境音を流すホワイトノイズマシンなどを活用するのも良い方法です。

睡眠サイクルを記録・分析できるおすすめアプリ3選

自分の睡眠の質を改善するためには、まず現状を客観的に把握することが第一歩です。スマートフォンアプリを使えば、毎日の睡眠時間や眠りの深さ、いびきの有無などを手軽に記録・分析できます。ここでは、睡眠サイクルの可視化に役立つ、人気のおすすめアプリを3つ紹介します。

(※各アプリの情報は2024年5月時点の公式サイト等を参照しています。最新の機能や料金については、各アプリの公式サイトやストアページでご確認ください。)

| アプリ名 | 主な特徴 | 測定方法 | 料金(目安) |

|---|---|---|---|

| ブレインスリープコイン | 睡眠習慣の改善で「コイン」が貯まり、お得に商品交換などができる。ゲーミフィケーション要素が強い。 | 加速度センサー、マイク | 基本無料(アプリ内課金あり) |

| Somnus(ソムナス) | 睡眠記録に加え、SNS機能で他のユーザーと励まし合える。睡眠導入コンテンツが豊富。 | 加速度センサー、マイク | 基本無料(プレミアム機能は有料) |

| 熟睡アラーム | 多機能でカスタマイズ性が高い。レム睡眠を狙うスマートアラームや睡眠導入サウンドが充実。 | 加速度センサー、マイク | 基本無料(プレミアムサービスは有料) |

① ブレインスリープコイン

「ブレインスリープコイン」は、「睡眠の質を高めることで、人生を豊かにする」をコンセプトにした、ゲーミフィケーション要素を取り入れた新しいタイプの睡眠計測アプリです。ただ記録するだけでなく、良い睡眠習慣を実践することで「睡眠偏差値」が上がり、「コイン」が貯まっていくのが最大の特徴です。

【主な機能と特徴】

- 睡眠計測と評価: スマートフォンの加速度センサーとマイクを使い、睡眠時間、睡眠効率、眠りの深さ、中途覚醒、いびきなどを自動で記録・分析します。「睡眠偏差値」としてスコア化されるため、日々の改善度が分かりやすいのが魅力です。

- コインシステム: 「7日間連続で目標睡眠時間を達成する」「いびきの時間が短い」などの条件をクリアするとコインを獲得できます。貯まったコインは、ブレインスリープ社が提供する枕やマットレスなどの睡眠関連グッズの購入割引や、提携サービスの利用などに使えます。

- スリープテック機能: 筑波大学監修の独自のアルゴリズムで、入眠に最適なタイミングで脳がリラックスするヒーリングサウンドを再生したり、眠りが浅くなったレム睡眠のタイミングでアラームを鳴らす「スマートアラーム」機能を搭載しています。

- AIからのアドバイス: 記録された睡眠データに基づき、一人ひとりに合った睡眠改善のためのアドバイスをAIが提供してくれます。

モチベーションを維持しながら楽しく睡眠改善に取り組みたい人や、質の高い睡眠を具体的なメリットに繋げたい人におすすめのアプリです。

参照:株式会社ブレインスリープ 公式サイト

② Somnus(ソムナス)

「Somnus(ソムナス)」は、睡眠記録の基本機能に加え、ユーザー同士が繋がれるSNS機能や豊富な睡眠導入コンテンツを備えた、総合的な睡眠サポートアプリです。一人で続けるのが難しいと感じる人でも、コミュニティの力で楽しく続けやすいのが特徴です。

【主な機能と特徴】

- 詳細な睡眠分析: 毎日の睡眠データをグラフで可視化し、睡眠時間、睡眠効率、深い睡眠の割合などを詳細に分析。曜日ごとの睡眠傾向なども把握できます。

- SNS機能: アプリ内に睡眠に特化したSNS機能があり、他のユーザーの睡眠記録を見たり、「おやすみ」「いいね」などのリアクションを送り合ったりできます。友人や家族と睡眠改善目標を共有し、励まし合うことで継続のモチベーションになります。

- 豊富な睡眠導入コンテンツ: プロのナレーターによる読み聞かせ、リラックスできるヒーリングミュージック、瞑想ガイドなど、眠りにつくためのコンテンツが無料で利用できます。

- スマートアラーム機能: 睡眠中の体の動きを検知し、眠りの浅いタイミングでアラームを鳴らしてくれるため、スッキリとした目覚めをサポートします。

睡眠改善の仲間を見つけたい人や、寝る前のリラックスタイムを充実させたい人にぴったりのアプリです。

参照:株式会社Somnus 公式サイト

③ 熟睡アラーム

「熟睡アラーム」は、シリーズ累計で1,300万ダウンロードを超える実績を持つ、非常に人気の高い多機能目覚ましアプリです。その名の通り、快適な目覚めをサポートする機能が充実していますが、睡眠の記録・分析機能も非常に高性能で、多くのユーザーから支持されています。

【主な機能と特徴】

- 高機能スマートアラーム: 睡眠サイクルを検知し、設定した時刻の前後30分など、指定した時間帯の中で最も目覚めやすい浅い眠りのタイミングでアラームを鳴らしてくれます。アラーム音の種類も豊富で、徐々に音が大きくなるフェードイン機能なども搭載しています。

- 充実した睡眠導入サウンド: 40種類以上のヒーリングサウンド(ホワイトノイズ、雨音、焚き火の音など)を収録しており、複数のサウンドを組み合わせて自分好みの環境音を作ることも可能です。

- いびき・歯ぎしりの記録: 睡眠中のいびきや歯ぎしりを録音し、後から聞くことができます。自分のいびきの大きさや頻度を客観的に把握できるため、睡眠時無呼吸症候群などの早期発見のきっかけにもなり得ます。

- 詳細なレポート機能: 「熟睡度」「睡眠時間」「就寝時刻」などをグラフやカレンダー形式で分かりやすく表示。自分の睡眠パターンを詳細に振り返ることができます。

多機能でカスタマイズ性が高く、特に「朝のスッキリとした目覚め」を重視する人におすすめの定番アプリです。

参照:株式会社C2(シーツー)公式サイト

まとめ

質の高い睡眠は、健康で活力に満ちた毎日を送るための、何にも代えがたい土台です。この記事では、理想の睡眠サイクルをテーマに、その仕組みから整え方までを包括的に解説してきました。

最後に、本記事の重要なポイントを振り返ります。

- 睡眠サイクルとは、約90分〜120分周期で繰り返される「ノンレム睡眠(脳の眠り)」と「レム睡眠(体の眠り)」のセットです。このサイクルが規則正しく繰り返されることで、心身の回復や記憶の定着が行われます。

- 理想の睡眠時間は個人差が大きいですが、多くの成人にとっては7時間前後が目安です。年齢によっても必要な睡眠時間は変化します。

- 広く知られる「90分ルール」は、万人に当てはまるものではありません。睡眠サイクルの長さには個人差があり、時間に固執しすぎるとかえってストレスになる可能性があります。あくまで一つの目安と捉えましょう。

- 睡眠サイクルが乱れる主な原因は、「ストレス」「不規則な生活習慣」「病気や身体の不調」の3つです。特に、夜間のブルーライトや不規則な起床時間は、体内時計を乱す大きな要因となります。

- 理想の睡眠サイクルに整えるためには、「①毎日同じ時間に起きる」「②朝に太陽の光を浴びる」「③日中に適度な運動をする」といった、体内時計を整える習慣が極めて重要です。これらに加え、食事や入浴のタイミング、寝る前のリラックス習慣、快適な寝室環境を整えることで、睡眠の質は大きく向上します。

睡眠は、単なる時間の消費ではなく、未来の自分への投資です。日中の眠気や疲労感に悩んでいる方は、ぜひこの記事で紹介した方法を一つでも試してみてください。まずは自分の起床時間を固定することから始める、あるいは寝る前のスマホ時間を30分短くするだけでも、体は良い変化を感じ始めるはずです。

睡眠アプリなどを活用して自分の睡眠を客観的に見つめ直し、自分だけの「理想の睡眠サイクル」を見つける旅を、今日から始めてみてはいかがでしょうか。質の高い睡眠が、あなたの明日をより輝かせるための鍵となることを願っています。