現代社会において、多くの人が睡眠に関する何らかの悩みを抱えています。「寝つきが悪い」「夜中に何度も目が覚める」「朝スッキリ起きられない」「日中に強い眠気を感じる」。これらの悩みは、単なる寝不足の問題ではなく、心身の健康や日中のパフォーマンスに深刻な影響を及ぼします。

このような背景から、睡眠の質を専門的な知識に基づいて改善へと導く「睡眠コンサルタント」という職業が注目を集めています。睡眠コンサルタントは、個人の生活習慣や環境を丁寧に分析し、科学的根拠に基づいたアドバイスを提供することで、クライアントの睡眠問題を解決するパートナーです。

この記事では、睡眠コンサルタントとは一体どのような専門家なのか、その具体的な仕事内容から、資格の取得方法、活躍の場、年収、将来性に至るまで、網羅的に解説します。睡眠の専門家としてキャリアを築きたい方、自身の睡眠トラブルを解決するヒントを探している方にとって、有益な情報を提供します。

目次

睡眠コンサルタントとは

まず、「睡眠コンサルタント」がどのような専門家であり、なぜ今、社会でその存在が求められているのかを詳しく見ていきましょう。

睡眠に関する悩みを解決に導く専門家

睡眠コンサルタントとは、睡眠に関する悩みを持つ人々に対し、科学的根拠に基づいた知識と技術を用いてカウンセリングやアドバイスを行い、問題解決をサポートする専門家です。主な役割は、クライアント一人ひとりの睡眠パターン、生活習慣、寝室環境などを詳細にヒアリングし、その人に合ったオーダーメイドの睡眠改善プランを提案・実行することにあります。

睡眠の悩みは非常に多岐にわたります。

- 入眠障害:布団に入っても30分~1時間以上なかなか寝つけない

- 中途覚醒:夜中に何度も目が覚めてしまい、その後寝つけない

- 早朝覚醒:本来起きる時間より2時間以上も早く目覚め、二度寝できない

- 熟眠障害:睡眠時間は足りているはずなのに、ぐっすり眠れた感覚がない

- 過眠:日中に耐えがたいほどの強い眠気に襲われる

睡眠コンサルタントは、これらの悩みの根本原因を探るため、丁寧なカウンセリングを行います。例えば、睡眠日誌(スリープログ)をつけてもらい、就寝・起床時間、睡眠中の様子、日中の活動内容などを記録・分析することで、問題点を客観的に洗い出します。

その上で、以下のような多角的なアプローチから改善策を提案します。

- 睡眠衛生指導:光、音、温度、湿度といった寝室環境の整え方、最適な寝具の選び方など。

- 生活習慣の改善:食事のタイミングや内容、運動の種類や時間帯、効果的な入浴方法、カフェインやアルコールの摂取に関するアドバイスなど。

- 体内時計の調整:起床後すぐに太陽の光を浴びる、就寝前のスマートフォンの使用を控えるといった、サーカディアンリズム(概日リズム)を整えるための指導。

- リラクゼーション法の指導:ストレスや不安を和らげ、心身をリラックスさせるための呼吸法、瞑想、自律訓練法などのテクニック。

ここで重要なのは、睡眠コンサルタントは医師ではないという点です。睡眠時無呼吸症候群(SAS)やむずむず脚症候群、うつ病などの病気が疑われる場合は、診断や治療、薬の処方は行いません。その代わり、医療機関の受診を適切に促し、医師と連携しながらクライアントをサポートするという重要な役割を担います。あくまでも、生活習慣や環境の改善を通じて、人が本来持っている「眠る力」を最大限に引き出すお手伝いをするのが睡眠コンサルタントの仕事です。

睡眠コンサルタントが現代社会で求められる背景

睡眠コンサルタントへの需要が急速に高まっている背景には、現代社会が抱える構造的な問題が深く関わっています。

1. ストレス社会とメンタルヘルスの重要性の認識

現代は、仕事、人間関係、経済的な不安など、あらゆる面でストレスを感じやすい社会です。過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、交感神経を優位にさせることで、不眠の大きな原因となります。厚生労働省の調査でも、国民の多くがストレスを抱えている実態が明らかになっています。近年、メンタルヘルスの重要性が広く認識されるようになり、その維持・向上のために「質の高い睡眠」が不可欠であるという考えが浸透してきました。心の健康を保つための手段として、専門的な睡眠改善サポートへのニーズが高まっています。

2. 働き方の多様化と生活リズムの乱れ

24時間稼働する社会において、シフト勤務や夜勤に従事する人は少なくありません。また、リモートワークの普及により、通勤時間がなくなった一方で、仕事とプライベートの境界が曖昧になり、生活リズムが不規則になるケースも増えています。こうした不規則な生活は体内時計を狂わせ、睡眠の質を著しく低下させる一因です。個々の働き方に合わせた専門的なアドバイスができる睡眠コンサルタントの役割は、ますます重要になっています。

3. デジタルデバイスの普及による影響

スマートフォンやタブレット、PCといったデジタルデバイスは、私たちの生活に欠かせないものとなりました。しかし、これらの画面が発するブルーライトは、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌を抑制することが科学的に知られています。特に就寝前に長時間デバイスを使用する習慣は、寝つきを悪くしたり、眠りを浅くしたりする大きな原因です。多くの人がこの問題を認識しつつも、具体的な対策が分からずにいるため、専門家による指導が求められています。

4. 健康・美容意識の高まり

「睡眠負債」という言葉が流行したように、睡眠不足が蓄積することの健康リスクが広く知られるようになりました。質の良い睡眠が、免疫力の向上、生活習慣病の予防、記憶力や集中力といった認知機能の維持、さらには肌のターンオーバー促進などの美容効果に繋がることが、多くの研究で示されています。人々がより健康で美しく、高いパフォーマンスを維持して生活したいと願う中で、その土台となる睡眠への投資意欲が高まっているのです。

5. 企業における「健康経営」の推進

従業員の健康を重要な経営資源と捉え、戦略的に投資する「健康経営」という考え方が、多くの企業で導入されています。従業員の睡眠不足は、生産性の低下(プレゼンティーズム)や事故のリスク増加、メンタルヘルス不調に直結します。そのため、企業が従業員向けに睡眠改善セミナーを実施したり、睡眠コンサルタントと契約して個別相談の機会を設けたりする動きが活発化しています。これは、企業の持続的な成長と、従業員のウェルビーイングを両立させるための重要な取り組みとして位置づけられています。

これらの背景から、睡眠コンサルタントは個人の悩みに応えるだけでなく、社会全体の健康課題を解決するキーパーソンとして、その活躍の場を広げているのです。

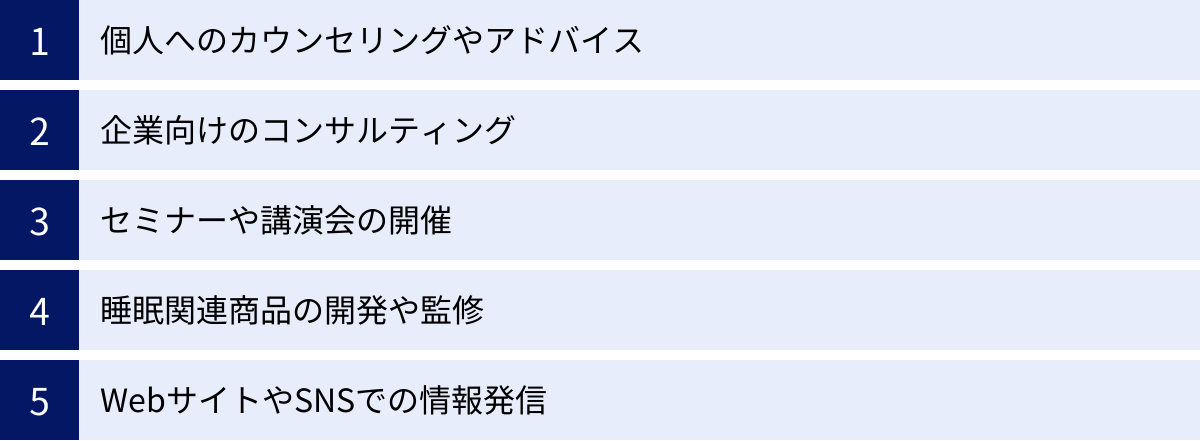

睡眠コンサルタントの主な仕事内容

睡眠コンサルタントの活動は多岐にわたります。クライアントや目的に応じて、様々な形で専門知識を活かします。ここでは、主な5つの仕事内容について具体的に解説します。

個人へのカウンセリングやアドバイス

睡眠コンサルタントの最も中核となる業務が、個人クライアントへのカウンセリングとアドバイスです。これは、マンツーマンでじっくりとクライアントの悩みに向き合い、根本的な解決を目指すアプローチです。

まず、初回のカウンセリング(インテーク面接)では、クライアントが抱える睡眠の悩み(入眠困難、中途覚醒など)を詳細にヒアリングします。同時に、1日の生活スケジュール、食事の内容と時間、運動習慣、仕事内容、ストレスの状況、寝室の環境(光、音、温度、寝具)など、睡眠に関連するあらゆる情報を丁寧に聞き取ります。

次に、客観的なデータを収集するために「睡眠日誌」の記録を依頼することが一般的です。睡眠日誌には、就寝時刻、起床時刻、寝つくまでにかかった時間、夜中に目覚めた回数や時間、日中の眠気、気分、カフェインやアルコールの摂取状況などを記録してもらいます。この記録を1〜2週間続けることで、クライアント自身の主観的な感覚だけでなく、客観的な睡眠パターンや問題点を可視化できます。

収集した情報と睡眠日誌の分析結果に基づき、睡眠コンサルタントはクライアント一人ひとりに合わせた「睡眠改善プラン」を作成します。このプランには、以下のような具体的なアクションが含まれます。

- 行動計画の提案:「平日は毎朝7時に起床し、すぐにカーテンを開けて15分間太陽の光を浴びましょう」「就寝2時間前のスマートフォン操作はやめ、代わりに読書やストレッチを試してみましょう」「夕食は就寝の3時間前までに済ませましょう」といった、具体的で実行可能な目標を設定します。

- 環境整備のアドバイス:「寝室の照明を暖色系の間接照明に変えましょう」「遮光カーテンを導入して、朝方まで室内を暗く保ちましょう」「マットレスが体に合っていない可能性があるので、一度見直してみましょう」など、物理的な環境改善を提案します。

- 知識の提供:睡眠のメカニズムや体内時計の仕組み、ストレスと睡眠の関係など、科学的根拠に基づいた知識を分かりやすく提供し、クライアントが自分自身の状態を理解し、納得して行動に移せるようサポートします。

プラン実行後も、定期的なフォローアップカウンセリングを通じて進捗を確認し、状況に応じてプランを修正していきます。クライアントが改善を実感し、最終的には自分自身で睡眠をコントロールできるようになるまで、伴走者として寄り添うのが個人向けカウンセリングの大きな特徴です。

企業向けのコンサルティング

近年、従業員の健康管理を経営戦略の一環と捉える「健康経営」が注目されており、その中で睡眠は従業員のパフォーマンスとメンタルヘルスに直結する重要な要素として認識されています。そのため、企業をクライアントとしたコンサルティングも睡眠コンサルタントの重要な仕事の一つです。

企業向けのコンサルティングは、個人向けとは異なり、組織全体としての課題解決を目指します。主な業務内容は以下の通りです。

- 現状分析と課題抽出:まず、従業員を対象とした睡眠に関するアンケート調査やストレスチェックを実施します。これにより、「どの部署で睡眠不足の従業員が多いか」「どのような働き方(例:シフト勤務、長時間労働)が睡眠に影響を与えているか」といった組織全体の傾向を把握し、課題を明確にします。

- 経営層への報告と改善提案:分析結果を基に、経営層や人事・総務担当者に対して、睡眠問題が生産性や安全、医療費に与える影響などをデータで示し、具体的な改善策を提案します。提案内容には、後述するセミナーの開催のほか、仮眠制度の導入、休憩室の環境改善(リラックスできる照明や椅子の設置)、柔軟な勤務体系の検討などが含まれます。

- 睡眠改善プログラムの企画・実施:従業員全体、あるいは特定の部署を対象とした継続的な睡眠改善プログラムを企画・運営します。これには、睡眠セミナー、ワークショップ、個別相談会などが含まれ、従業員の睡眠リテラシー向上と行動変容を促します。

- 効果測定:プログラム実施後、再度アンケート調査などを行い、睡眠状況や生産性、ストレスレベルの変化を測定します。施策の効果を可視化し、次年度以降の取り組みに繋げることで、企業の健康経営を継続的に支援します。

企業向けコンサルティングは、多くの従業員の健康に一度に貢献できるスケールの大きな仕事であり、企業の生産性向上や組織活性化という経営課題の解決に直接的に関われるやりがいがあります。

セミナーや講演会の開催

睡眠コンサルタントは、自らの専門知識を広く一般に伝えるため、セミナーや講演会を自主的に開催したり、自治体や教育機関、企業などから依頼を受けて登壇したりします。これは、睡眠に関する正しい知識を啓蒙し、社会全体の睡眠リテラシーを向上させることを目的とした活動です。

セミナーのテーマは対象者によって様々です。

- 一般市民向け:「今日から始める快眠テクニック」「睡眠で変わる!アンチエイジングと健康」

- ビジネスパーソン向け:「睡眠力で高める仕事のパフォーマンス」「出張・シフト勤務を乗り切る睡眠術」

- 子育て世代向け:「赤ちゃんの夜泣き対策とママの睡眠確保」「子どもの成長を促す睡眠習慣」

- 学生向け:「受験を制する!脳を休ませる睡眠戦略」

講演では、睡眠のメカニズム、睡眠不足のリスク、具体的な改善方法などを、スライドや資料を用いて分かりやすく解説します。参加者からの質疑応答に答えたり、簡単なワーク(リラクゼーション法の実践など)を取り入れたりすることで、参加者の理解と満足度を高めます。オンライン形式でのウェビナーも増えており、場所を問わず多くの人に情報を届けられるようになりました。セミナーや講演は、自身の専門性をアピールし、個人カウンセリングや企業コンサルティングの依頼に繋げるための重要な機会にもなります。

睡眠関連商品の開発や監修

睡眠市場は拡大を続けており、寝具(マットレス、枕)、パジャマ、アロマ、サプリメント、快眠グッズ、スリープテック(睡眠計測アプリやデバイス)など、様々な商品やサービスが開発されています。睡眠コンサルタントは、その専門的知見を活かして、これらの商品開発や監修に携わることがあります。

- 商品企画・開発:メーカーと協力し、「どのような機能があればより良い睡眠に繋がるか」「どのような素材や設計が科学的に望ましいか」といった観点からアドバイスを行い、新商品の企画段階から関わります。例えば、体圧分散に優れたマットレスの構造や、寝返りを妨げないパジャマの設計、リラックス効果のあるアロマのブレンドなどについて、専門家としての意見を提供します。

- 商品監修:完成した商品やサービスに対して、専門家の視点からその品質や効果を評価し、「睡眠コンサルタント監修」として推奨します。これにより、商品の信頼性や付加価値が高まり、消費者の購買意欲を促進する効果が期待できます。

- マーケティング協力:商品の広告やウェブサイト、パンフレットなどに掲載される文章の監修も行います。専門用語を一般の消費者にも分かりやすい言葉で解説したり、商品の特長が睡眠改善にどう繋がるかを論理的に説明したりすることで、販促活動をサポートします。

この仕事は、自身の知識を形ある製品として世に送り出し、多くの人々の睡眠環境を間接的に改善できるという魅力があります。

WebサイトやSNSでの情報発信

現代において、ブログやウェブサイト、X(旧Twitter)、Instagram、YouTubeといったメディアを通じた情報発信は、フリーランスとして活動する睡眠コンサルタントにとって不可欠な活動です。

- 専門性の発信とブランディング:自身のウェブサイトやブログで、睡眠に関する質の高いコラム記事を定期的に発信します。これにより、自身の専門知識の深さを示し、「睡眠のことならこの人」という専門家としてのブランドを確立できます。

- 集客の手段:SNSで「寝る前にできる簡単ストレッチ」「コンビニで買える快眠ごはん」といった手軽なティップスを発信することで、睡眠に関心のあるフォロワーを増やします。フォロワーの中から、より深い悩みを抱える人が個人カウンセリングに申し込んだり、企業の担当者がセミナーを依頼したりするケースに繋がります。

- コミュニティ形成:オンラインサロンやSNSのグループ機能を活用し、睡眠に関心のある人々が集まるコミュニティを運営することもあります。参加者同士で情報を交換したり、コンサルタントが定期的に限定コンテンツを提供したりすることで、ファンを育成し、安定した活動基盤を築くことができます。

情報発信においては、科学的根拠のない安易な情報を流さないこと、常に最新の研究動向をキャッチアップし、信頼性の高い情報を提供し続ける誠実な姿勢が求められます。

睡眠コンサルタントになるには

睡眠コンサルタントという専門職に就くためには、どのようなステップを踏めばよいのでしょうか。必須の資格や学歴の有無、そして専門知識を習得するための具体的な方法について解説します。

必須の学歴や国家資格はない

睡眠コンサルタントになるために、特定の学歴や、医師・弁護士のような国家資格は法律で定められていません。これは、極端に言えば、誰でも今日から「睡眠コンサルタント」と名乗って活動を始めることが可能であるということです。

この事実は、様々な経歴を持つ人にとって門戸が開かれているというメリットがある一方で、注意すべき点も示唆しています。それは、資格がないからこそ、クライアントからの信頼を得るためには、自身の専門性を客観的に証明する必要があるということです。

クライアントは、自身のデリケートな健康の悩みを相談する相手として、確かな知識とスキルを持った専門家を求めます。何の裏付けもなく「睡眠の専門家です」と名乗るだけでは、信頼を得て対価を受け取ることは難しいでしょう。そのため、多くの睡眠コンサルタントは、後述する民間の認定資格を取得することで、自らの専門知識と技術レベルを証明し、社会的な信頼性を確保しています。学歴は問われませんが、心理学、生理学、栄養学などの知識があると、より深いレベルでクライアントを理解し、サポートする上で大いに役立ちます。

民間の資格を取得して専門知識を証明する

前述の通り、国家資格は存在しませんが、様々な民間団体が認定する睡眠関連の資格があります。これらの資格を取得することは、睡眠コンサルタントとして活動する上で極めて重要です。

資格取得の主なメリットは以下の通りです。

- 体系的な知識の習得:資格取得のための学習過程を通じて、睡眠科学の基礎、生理学、心理学、栄養学、環境科学など、多岐にわたる専門知識を体系的かつ網羅的に学ぶことができます。独学では断片的になりがちな知識を、整理されたカリキュラムに沿って効率的に身につけられるのは大きな利点です。

- 専門性の客観的な証明:認定資格は、第三者機関があなたの知識とスキルを一定水準以上であると認めた証です。名刺やプロフィールに資格名を記載することで、クライアントや提携先企業に対して、自身の専門性を客観的にアピールし、信頼を獲得することができます。これは、特に活動初期において強力な武器となります。

- スキルの標準化:カウンセリングの進め方やアセスメント(評価)の方法など、コンサルタントとして必要な実践的スキルを学ぶことができます。これにより、自己流ではない、標準化された質の高いサービスを提供できるようになります。

- ネットワークの構築:資格を認定する団体によっては、資格取得者向けのセミナーや交流会が開催されることがあります。同じ志を持つ仲間や先輩コンサルタントとの繋がりは、情報交換や仕事の紹介など、将来の活動において貴重な財産となります。

どのような資格を選ぶべきかは、自分がどのようなコンサルタントになりたいか、どのような分野で活動したいかによって異なります。カウンセリングスキルを重視する資格、インストラクターとしての指導力を養う資格、医療や福祉分野との連携を視野に入れた資格など、それぞれに特色があるため、後述する資格一覧を参考に、自身のキャリアプランに合ったものを選ぶことが重要です。

通信講座やスクールで体系的に学ぶ

民間の睡眠関連資格を取得するための最も一般的な方法が、資格認定団体が提供する通信講座やスクールを受講することです。これらの教育プログラムは、専門知識を効率的かつ効果的に習得できるように設計されています。

【通信講座のメリット】

- 場所と時間を選ばない柔軟性:通信講座の最大のメリットは、自宅や好きな場所で、自分のペースで学習を進められる点です。仕事や家事、育児などで忙しい人でも、隙間時間を利用して学習を続けることができます。

- 体系化された教材:初心者でも理解しやすいように工夫されたテキスト教材や、視覚的に学べるDVD、オンライン動画などがセットになっています。何から手をつけていいか分からないという状態を避け、ゴールまでの道筋が明確に示されています。

- コストパフォーマンス:一般的に、通学形式のスクールに比べて受講料が安価な傾向にあります。また、通学にかかる交通費や時間も節約できます。

- サポート体制:多くの通信講座では、学習中に生じた疑問点を専門の講師にメールなどで質問できるサポート体制が整っています。独学では得られない安心感があり、挫折しにくい環境が提供されます。

【スクール(通学講座)のメリット】

- 直接指導と実践的な学習:講師から直接指導を受けられるため、その場で質問して疑問を解消できます。また、受講生同士でカウンセリングのロールプレイングを行うなど、より実践的なスキルを磨く機会が豊富にあります。

- モチベーションの維持:決まった日時に通学することで、学習習慣を確立しやすくなります。同じ目標を持つ仲間と顔を合わせることで、互いに刺激し合い、モチベーションを高く保つことができます。

- 深い人間関係の構築:講師や他の受講生と直接的な人間関係を築きやすい点も魅力です。卒業後も続くネットワークは、キャリアを築く上で大きな助けとなります。

どちらの学習スタイルが合っているかは、個人のライフスタイルや学習の好み、予算によって異なります。自分の状況をよく考え、最適な学習方法を選択することが、資格取得への第一歩となります。

睡眠コンサルタント関連のおすすめ資格7選

睡眠コンサルタントとしての専門性を証明するために、多種多様な民間資格が存在します。ここでは、それぞれに特色があり、人気のある7つの資格をピックアップしてご紹介します。各資格の概要、認定団体、特徴を比較検討し、ご自身の目指すコンサルタント像に合った資格を見つけてください。

| 資格名 | 認定団体 | 特徴・対象者 |

|---|---|---|

| ① 睡眠コンサルタント | 日本メディカル心理セラピー協会 (JMLP) | カウンセリングスキル重視。クライアントの心理面に寄り添うアプローチを学びたい方向け。 |

| ② 快眠セラピスト | 一般社団法人 日本快眠セラピスト協会 | 五感(アロマ、ハーブ、音楽等)へのアプローチを重視。癒やしやリラクゼーション提供に特化。 |

| ③ 安眠インストラクター | 日本インストラクター技術協会 (JIA) | 指導者(インストラクター)としてのスキルを習得。セミナーやカルチャースクールでの指導を目指す方向け。 |

| ④ 睡眠改善インストラクター | 一般社団法人 日本睡眠改善協議会 | 科学的根拠に基づく体系的な知識を重視。企業や自治体での活動を視野に入れる方向け。 |

| ⑤ 睡眠健康指導士 | 一般社団法人 日本睡眠教育機構 | 睡眠に関する正しい知識の普及が目的。医療・介護・教育関係者が多く取得。 |

| ⑥ 睡眠アドバイザー | 特定非営利活動法人 日本睡眠推進機構 | 睡眠の基礎知識を生活に活かすことを目的とした初級者向け資格。寝具業界関係者など。 |

| ⑦ 睡眠カウンセラー | 日本メディカル心理セラピー協会 (JMLP) | 「睡眠コンサルタント」と同様の団体が認定。カウンセリングの基礎知識と技術を証明。 |

① 睡眠コンサルタント

- 認定団体:日本メディカル心理セラピー協会(JMLP)

- 特徴:この資格は、睡眠のメカニズムや睡眠障害の種類といった基礎知識に加え、クライアントの心理状態を理解し、寄り添うためのカウンセリングスキルの習得に重点を置いています。不眠の原因がストレスや不安など精神的な側面にある場合に、効果的なアプローチができる専門家を目指せます。後述するSARAスクールジャパンや諒設計アーキテクトラーニングの通信講座を受講することで、在宅での取得が可能です。個人のクライアントと深く関わるカウンセラーとしての活動を目指す方におすすめです。

- 参照:日本メディカル心理セラピー協会 公式サイト

② 快眠セラピスト

- 認定団体:一般社団法人 日本快眠セラピスト協会

- 特徴:快眠セラピストは、睡眠の知識に加えて、アロマテラピー、ハーブ、音楽、色彩心理、タッチングなど、五感に働きかけるリラクゼーション技術を学びます。ストレスを和らげ、心身ともにリラックスした状態で眠りにつくための「癒やし」の提供に特化しているのが大きな特徴です。サロンを開業したい方や、エステティシャン、アロマセラピストなどがスキルアップのために取得するケースも多く見られます。

- 参照:一般社団法人 日本快眠セラピスト協会 公式サイト

③ 安眠インストラクター

- 認定団体:日本インストラクター技術協会(JIA)

- 特徴:この資格は、睡眠に関する専門知識を有しているだけでなく、その知識を他者に分かりやすく教える「指導者」としてのスキルを証明するものです。セミナーや講演会、カルチャースクールなどで講師として活動したいと考えている方に最適です。効果的な指導法やカリキュラムの作成方法なども学習範囲に含まれることがあります。こちらもSARAスクールジャパンや諒設計アーキテクトラーニングの通信講座で取得を目指せます。

- 参照:日本インストラクター技術協会 公式サイト

④ 睡眠改善インストラクター

- 認定団体:一般社団法人 日本睡眠改善協議会

- 特徴:日本睡眠改善協議会が認定する、科学的根拠に基づいた睡眠改善の知識と指導技術を持つ専門家を養成するための資格です。養成講座の受講と認定試験の合格が必要で、内容も専門的です。企業や自治体、教育機関など、公的な場で信頼性の高い指導を行うことを目指す方に適しています。資格取得後も継続的な学習が求められ、プロフェッショナルとしての資質を維持することが重視されています。

- 参照:一般社団法人 日本睡眠改善協議会 公式サイト

⑤ 睡眠健康指導士

- 認定団体:一般社団法人 日本睡眠教育機構

- 特徴:この資格は、睡眠に関する正しい科学的知識を社会に広く普及させることを目的としています。医師や看護師、薬剤師、保健師、臨床心理士、介護福祉士、教員など、すでに何らかの専門職に就いている人が、自身の専門分野に睡眠の知識をプラスして活用するために取得するケースが多いのが特徴です。初級と上級があり、体系的な知識の習得を目指します。医療や福祉、教育の現場で活躍したい方に特におすすめです。

- 参照:一般社団法人 日本睡眠教育機構 公式サイト

⑥ 睡眠アドバイザー

- 認定団体:特定非営利活動法人 日本睡眠推進機構

- 特徴:睡眠に関する基礎的な知識を身につけ、自分自身や家族、身近な人の睡眠改善に役立てることを目的とした、比較的初級者向けの資格です。特に寝具業界やインテリア業界、ホテル業界など、睡眠環境に関わる仕事をしている人が、顧客へのアドバイス力を高めるために取得することが多いです。まずは睡眠の基本を学びたいという方の第一歩として適しています。

- 参照:特定非営利活動法人 日本睡眠推進機構 公式サイト

⑦ 睡眠カウンセラー

- 認定団体:日本メディカル心理セラピー協会(JMLP)

- 特徴:「① 睡眠コンサルタント」と同じ日本メディカル心理セラピー協会が認定する資格です。名称は異なりますが、こちらも睡眠に関する基礎知識とカウンセリングの基礎技術を習得していることを証明するものです。クライアントとの信頼関係を築き、悩みを引き出し、心理的な側面からサポートする能力が問われます。通信講座を通じて「睡眠コンサルタント」資格と同時に取得できる場合が多く、カウンセリングスキルを重視する方にとって有力な選択肢となります。

- 参照:日本メディカル心理セラピー協会 公式サイト

資格は独学でも取得できる?

睡眠コンサルタント関連の資格取得を目指す際、「独学で挑戦できるのか、それとも講座を受講すべきか」と悩む方は少なくありません。ここでは、独学と通信講座、それぞれの学習方法のメリット・デメリットを詳しく比較検討します。

独学で資格取得を目指す方法

独学とは、市販の書籍やインターネット上の情報を頼りに、自分自身で学習計画を立てて資格試験に臨む方法です。

【独学のメリット】

- コストを最小限に抑えられる:最大のメリットは、受講料がかからないため、書籍代などの最低限の費用で学習できる点です。予算に限りがある場合には魅力的な選択肢となります。

- 完全に自分のペースで学べる:カリキュラムに縛られず、興味のある分野から学習を始めたり、得意な分野は飛ばしたりと、自由なペース配分が可能です。

【独学のデメリット】

- 情報の取捨選択が難しい:インターネット上には玉石混交の情報が溢れており、何が正しくて何が古い情報なのかを見極めるのが非常に困難です。科学的根拠の薄い情報に惑わされてしまうリスクがあります。

- 体系的な学習が困難:専門書を何冊か読んでも、知識が断片的になりがちで、全体像を体系的に理解するのが難しい場合があります。どの知識がどのようにつながっているのかを整理するのに時間がかかります。

- モチベーションの維持が課題:共に学ぶ仲間や指導者がいないため、学習の進捗を管理し、高いモチベーションを維持し続けるのは強い意志を必要とします。「いつでもできる」という状況は、逆に行動を先延ばしにする原因にもなり得ます。

- 質問できる相手がいない:学習中に出てきた疑問点をすぐに解決できず、学習が停滞してしまうことがあります。特に、専門的な内容になればなるほど、この問題は深刻になります。

- 受験資格が得られない場合がある:資格によっては、認定団体が指定する講座の修了が受験の必須条件となっている場合があります。その場合、独学ではそもそも試験を受けることすらできません。

結論として、独学は可能ですが、強い自己管理能力と、信頼できる情報源を見極めるリテラシーが求められる、上級者向けの学習方法と言えるでしょう。

通信講座で資格取得を目指す方法

通信講座は、独学のデメリットをカバーし、効率的に資格取得を目指せるように設計されたプログラムです。

自分のペースで学習を進められる

通信講座は、通学スクールのように決まった時間に授業を受ける必要がありません。仕事や家事で日中が忙しい方でも、早朝や深夜、休日のまとまった時間など、自分のライフスタイルに合わせて学習時間を確保できます。教材は一括で送られてくることが多く、標準学習期間は設けられていますが、早く終わらせることも、少しペースを落としてじっくり取り組むことも可能です。この「時間と場所の自由度の高さ」は、独学のメリットと通学の体系性を両立させた、通信講座ならではの大きな魅力です。

初心者にも分かりやすい教材が揃っている

資格取得を目指す通信講座の教材は、その分野の専門家が監修し、初学者がつまずきやすいポイントを熟知した上で作成されています。図やイラストを多用したテキスト、実践的な内容を収録したDVDやオンライン動画など、多様なメディアを組み合わせて、飽きずに学習を続けられる工夫が凝らされています。独学で一から専門書を読み解くのに比べて、はるかにスムーズに知識を吸収できるでしょう。何から学べば良いか分からないという初心者の方でも、カリキュラムに沿って進めるだけで、ゴールまで迷うことなくたどり着けます。

専門家に質問できるサポート体制がある

独学における最大の障壁の一つが、「疑問点を解決できない」ことです。しかし、多くの通信講座では、学習中に生じた疑問や不明点を、メールや専用フォームを通じて専門の講師に質問できるサポート体制が整っています。回数無制限で質問を受け付けている講座も多く、分からないことをそのままにせず、完全に理解してから次に進むことができます。このサポートの有無が、学習の効率と挫折率に大きく影響します。専門家からのフィードバックは、知識の定着を助け、深い理解へと繋がるでしょう。

資格取得におすすめの通信講座2選

数ある通信講座の中でも、特に初心者からでも始めやすく、効率的に複数の資格取得が目指せるとして人気のある2つの講座をご紹介します。どちらも在宅で学習から資格取得まで完結できる点が大きな魅力です。

① SARAスクールジャパン「睡眠資格取得講座」

SARAスクールジャパンは、女性の活躍を応援する様々なジャンルの資格講座を提供しており、その中でも「睡眠資格取得講座」は特に人気があります。

- 取得できる資格:

- 睡眠コンサルタント(日本メディカル心理セラピー協会認定)

- 安眠インストラクター(日本インストラクター技術協会認定)

- 講座の概要:

この講座の最大の特徴は、1つの講座を受講するだけで、上記2つの異なる側面を持つ資格を同時に取得できる点です。「睡眠コンサルタント」でカウンセリングスキルを、「安眠インストラクター」で指導者としてのスキルを証明できるため、活動の幅が大きく広がります。 - コースと料金:

- 基本コース: 受講料59,800円(税込)。教材で学習後、各自で資格試験を受験します(別途受験料が必要)。

- プラチナコース: 受講料79,800円(税込)。学習後、卒業課題を提出するだけで、試験免除で2つの資格が認定されます。確実に資格を取得したい方や、試験の負担をなくしたい方に最適なコースです。

- 学習内容:

カリキュラムは、睡眠の基礎知識から始まり、睡眠障害の種類、改善のための生活習慣、食事、運動、ストレスマネジメント、さらにはカウンセリングの具体的な進め方まで、初心者にも分かりやすく体系的にまとめられています。 - サポート体制:

学習中に分からないことがあれば、プロの指導者に無料で何度でも質問できるサポートが付いています。 - 参照: SARAスクールジャパン 公式サイト

② 諒設計アーキテクトラーニング「睡眠コンサルタントW資格取得講座」

諒設計アーキテクトラーニングも、様々な分野の資格取得をサポートする通信講座機関で、SARAスクールジャパンの姉妹校にあたります。提供される講座内容や取得できる資格はSARAとほぼ同様ですが、こちらも非常に人気があります。

- 取得できる資格:

- 睡眠コンサルタント(日本メディカル心理セラピー協会認定)

- 安眠インストラクター(日本インストラクター技術協会認定)

- 講座の概要:

こちらも「W資格取得講座」として、2つの資格を同時に目指せるカリキュラムが組まれています。在宅学習のみでプロレベルの知識とスキルを習得できるように設計されています。 - コースと料金:

- 通常講座: 受講料59,800円(税込)。学習後に試験を各自で受験する形式です。

- スペシャル講座: 受講料79,800円(税込)。SARAのプラチナコースと同様に、添削課題を全てクリアし、卒業課題を提出することで試験が免除され、卒業と同時に2つの資格が授与されます。

- 学習期間の目安:

1日30分の学習で約6ヶ月、短期集中であれば最短2ヶ月での卒業も可能です。自分のペースで進められるのが魅力です。 - こんな人におすすめ:

SARAスクールジャパンと同様に、効率的に複数の資格を取得して、カウンセラーとしてもインストラクターとしても活躍の道を探りたい方に最適です。どちらのスクールを選ぶかは、ウェブサイトの雰囲気やキャンペーンの有無などで決めると良いでしょう。 - 参照: 諒設計アーキテクトラーニング 公式サイト

これらの通信講座を活用することで、専門知識を体系的に学び、信頼性の高い資格を取得することが、睡眠コンサルタントとしてのキャリアをスタートさせるための確実な一歩となります。

睡眠コンサルタントの働き方と活躍の場

資格を取得し、専門知識を身につけた睡眠コンサルタントは、実に多様なフィールドで活躍しています。ここでは、代表的な働き方と活躍の場を5つ紹介します。

独立開業してフリーランスとして活動する

睡眠コンサルタントとして最も代表的で、目標とされることが多い働き方が、独立開業してフリーランスとして活動するスタイルです。この働き方の最大の魅力は、自分の裁量で仕事の内容、時間、場所、料金などを自由に決められる点にあります。

主な活動内容は以下の通りです。

- 個人向けカウンセリング: 自宅やレンタルサロン、オンライン(Zoomなど)で、個人クライアントを対象としたカウンセリングサービスを提供します。

- セミナー・ワークショップの開催: 自身でテーマを設定し、集客を行い、睡眠改善に関するセミナーを自主開催します。

- オンラインコンテンツの提供: オンラインサロンを運営したり、睡眠改善プログラムを動画コンテンツとして販売したりします。

- 執筆活動: ウェブメディアや雑誌に睡眠に関するコラムを寄稿したり、書籍を出版したりします。

- 企業との業務委託契約: 企業から単発または継続的にセミナー講師やコンサルティング業務を請け負います。

成功すれば高収入を目指せる一方で、集客、マーケティング、経理といった経営に関する業務もすべて自分で行う必要があります。SNSやブログでの情報発信によるセルフブランディングが、フリーランスとして成功するための鍵となります。

医療機関や介護施設

医療や介護の現場も、睡眠コンサルタントの専門性が活かせる重要な職場です。

- クリニック: 特に睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療を行う呼吸器内科や耳鼻咽喉科、いびき外来などで、医師の指導のもと、患者への生活習慣指導を担当します。CPAP(持続陽圧呼吸療法)装置を使用する患者に対して、適切な使用方法の指導や、治療効果を高めるための睡眠衛生指導を行います。医師が治療に専念し、コンサルタントが生活面のサポートを担うというチーム医療の一員として貢献できます。

- 精神科・心療内科: うつ病や不安障害など、精神疾患には不眠が伴うことが多いため、薬物療法と並行して、心理士や医師と連携しながら睡眠改善のカウンセリングを行う役割が期待されます。

- 介護施設: 高齢者は睡眠が浅くなったり、昼夜逆転したりする傾向があります。施設の入居者や利用者の睡眠の質を向上させるため、日中の活動プログラムの提案や、夜間の睡眠環境の改善アドバイス、職員向けの研修などを行います。利用者のQOL(生活の質)向上に直接的に貢献できる、やりがいの大きな仕事です。

一般企業の健康経営サポート

前述の通り、従業員の健康を重視する「健康経営」の考え方が広まる中、企業内で活躍する道も開かれています。

- 人事部・健康管理室のスタッフとして: 企業に直接雇用され、従業員の健康管理を担当する部署の一員として、睡眠改善プログラムを企画・運営します。ストレスチェックの結果と睡眠データを分析し、高リスク者への個別面談や、全社的な啓発活動(セミナー、社内報での情報発信など)を行います。

- 外部コンサルタントとして: 複数の企業と契約し、定期的に訪問してコンサルティングやセミナーを提供します。産業医や保健師と連携し、専門的な立場から企業の健康経営戦略をサポートします。

従業員の生産性向上、メンタルヘルス不調の予防、休職・離職率の低下といった、企業の経営課題に直接貢献できる点が大きな魅力です。

フィットネスクラブやヨガスタジオ

運動と睡眠は密接な関係にあります。適度な運動は寝つきを良くし、眠りを深くすることが知られています。

- インストラクター・トレーナーとして: フィットネスクラブのパーソナルトレーナーや、ヨガ・ピラティスのインストラクターが、付加価値として睡眠コンサルタントの資格を取得するケースが増えています。運動指導と合わせて、効果的な睡眠のためのアドバイスを行うことで、クライアントの健康目標達成をより強力にサポートできます。

- 専門プログラムの提供: スタジオやクラブ内で、「快眠ヨガ」「睡眠改善プログラム」といった専門クラスを設け、講師として指導します。運動を通じて体を整え、睡眠の知識で生活習慣を整えるという、ホリスティックなアプローチが可能です。

寝具メーカーや関連企業

睡眠の質を左右する重要な要素である「寝具」。その開発・販売を行う企業でも専門知識が求められます。

- 商品開発・企画部: 睡眠科学の知見を活かし、より快適な睡眠を提供するマットレス、枕、パジャマなどの新商品開発に携わります。

- 販売・営業職: ショールームや店舗で、顧客一人ひとりの体型や悩みに合わせて最適な寝具を提案する「スリープアドバイザー」として活躍します。専門知識に基づいた的確なアドバイスは、顧客からの信頼を高め、売上向上に繋がります。

- 研修担当: 全国の販売員に対して、睡眠の基礎知識や商品説明のスキルを教える研修講師としての役割も担います。

自身の知識が具体的な「モノ」を通じて、多くの人々の快眠に貢献できる仕事です。

睡眠コンサルタントの年収の目安

睡眠コンサルタントの年収は、その働き方や経験、スキル、実績によって大きく変動するため、一概に「いくら」と断言することは困難です。ここでは、働き方のパターン別に年収の目安と、収入を上げるためのポイントを解説します。

1. 企業や施設に勤務する場合

一般企業(人事部など)や医療機関、介護施設、寝具メーカーなどに正社員として勤務する場合、その組織の給与体系に準じます。

- 年収の目安:約350万円~600万円

これは、一般的な会社員の給与水準と同様です。経験や役職、企業の規模によって変動します。例えば、健康経営に力を入れる大手企業や、専門職としての手当が付く医療機関などでは、比較的高めの給与が期待できるでしょう。キャリアを積んで管理職になれば、さらに高い年収を目指すことも可能です。安定した収入と福利厚生が得られるのが最大のメリットです。

2. 独立開業してフリーランスとして活動する場合

フリーランスの睡眠コンサルタントの収入は、完全に自分自身の活動次第です。収入は青天井である一方、不安定になるリスクも伴います。

- 年収の目安:約200万円~1,000万円以上

収入の幅が非常に広いのが特徴です。- 活動初期・副業レベル: 年収300万円未満。まずは副業として週末だけカウンセリングを行ったり、単発のセミナーを開催したりするケースです。実績を積み、顧客を増やすための期間と捉える必要があります。

- 専業コンサルタントとして軌道に乗った場合: 年収400万円~800万円。個人カウンセリングの予約が安定して入り、企業からのセミナー依頼やコンサルティング契約も獲得できるレベルです。

- 著名な人気コンサルタント: 年収1,000万円以上。書籍の出版、メディア出演、高単価の法人契約、オンラインサロンの成功など、複数の収入源を確立し、業界で高い知名度を持つようになると、このレベルの収入も不可能ではありません。

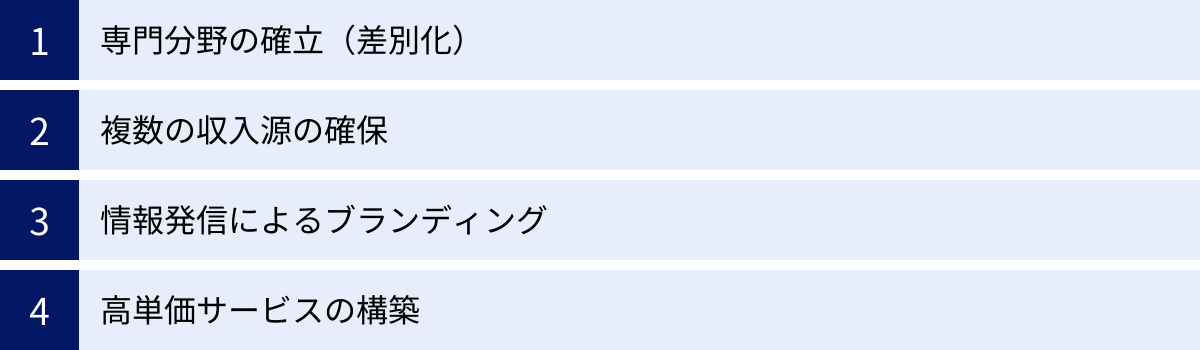

【年収を上げるためのポイント】

フリーランスとして高収入を目指すには、戦略的な取り組みが不可欠です。

- 専門分野の確立(差別化): 「アスリート専門」「経営者専門」「産後ママ専門」など、特定のターゲットに特化することで、自身の専門性を際立たせ、競合との差別化を図ることが重要です。ニッチな分野で第一人者となれば、高単価でのサービス提供が可能になります。

- 複数の収入源の確保: 収入を安定させ、最大化するためには、収入源を多様化させることが欠かせません。1対1のカウンセリングだけでなく、1対多のセミナー、継続課金のオンラインサロン、コンテンツ販売、アフィリエイト、企業コンサルティングなど、収入の柱を複数持つことを意識しましょう。

- 情報発信によるブランディング: SNSやブログ、YouTubeなどで質の高い情報を継続的に発信し、多くのフォロワーやファンを獲得することは、見込み客の獲得に直結します。自身のブランド価値が高まれば、仕事の依頼も自然と舞い込むようになります。

- 高単価サービスの構築: 安価なサービスを数多く提供するよりも、数ヶ月間の継続サポートプログラムなど、付加価値の高い高単価サービスを構築する方が、売上と利益率を高める上で効果的です。

睡眠コンサルタントの年収は、働き方の選択と個人の努力次第で大きく変わります。自身のキャリアプランとライフプランに合わせて、最適な働き方を見つけることが大切です。

睡眠コンサルタントに向いている人の特徴

睡眠コンサルタントは、専門知識があれば誰でもなれるというわけではありません。クライアントと深く関わり、その人の人生に影響を与える仕事だからこそ、求められる資質や人間性があります。

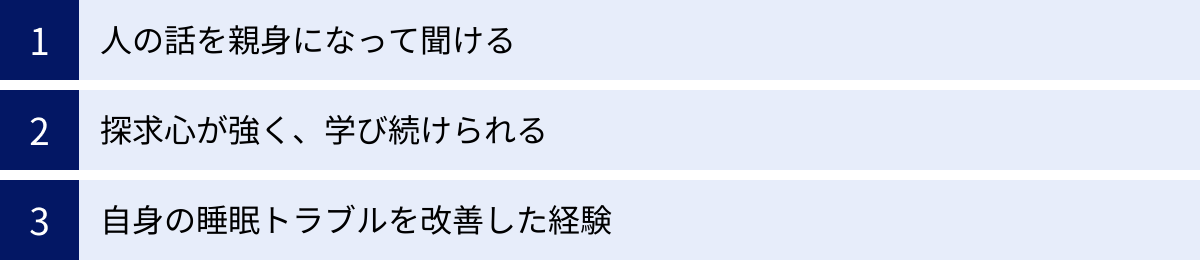

人の話を親身になって聞ける人

睡眠コンサルタントに最も不可欠なスキルは「傾聴力」です。睡眠の悩みは非常にデリケートであり、その背景には仕事のストレス、家庭内の問題、健康への不安など、個人的な事情が複雑に絡み合っていることが少なくありません。

クライアントが安心して本音を話せるような、温かく受容的な雰囲気を作れることが大前提です。相手の話を途中で遮ったり、自分の意見を一方的に押し付けたりするのではなく、まずは相手の言葉にじっくりと耳を傾け、その感情や状況に寄り添い、共感を示す姿勢が求められます。「なぜ眠れないのか」という事実だけでなく、「眠れないことでどれほど辛い思いをしているのか」という気持ちを理解しようとすることが、信頼関係を築く第一歩となります。表面的な悩みを聞くだけでなく、その奥にある本当の原因やニーズを引き出す力がある人は、この仕事に非常に向いています。

探求心が強く、学び続けられる人

睡眠科学は日進月歩の世界です。新しい研究成果が次々と発表され、これまで常識とされていたことが覆されることもあります。また、睡眠に関わるテクノロジー(スリープテック)も急速に進化しています。

そのため、一度資格を取ったら終わりではなく、常に最新の知識や情報をキャッチアップし、自らの知識をアップデートし続ける探求心と学習意欲が不可欠です。国内外の研究論文に目を通したり、学会やセミナーに積極的に参加したり、関連分野(栄養学、心理学、運動生理学など)の知識を深めたりと、継続的な自己投資を厭わない姿勢が、プロのコンサルタントとして質の高いサービスを提供し続けるための基盤となります。知的好奇心が旺盛で、新しいことを学ぶのが好きな人には最適な仕事と言えるでしょう。

自身の睡眠トラブルを改善した経験がある人

必須ではありませんが、過去に自分自身が不眠などの睡眠トラブルに悩み、それを乗り越えた経験は、睡眠コンサルタントとして活動する上で大きな強みになります。

なぜなら、眠れない夜の辛さや、日中のパフォーマンスが落ちるもどかしさ、将来への不安といったクライアントの気持ちを、机上の空論ではなく、自らの体験として深く理解できるからです。その共感力は、クライアントに大きな安心感を与えます。また、「自分も昔はこうだったが、このようにして改善できた」という実体験に基づいたアドバイスは、非常に具体的で説得力を持ちます。「この人なら自分の辛さを分かってくれる」「この人の言う通りにすれば自分も変われるかもしれない」と、クライアントが前向きに行動を起こすきっかけになるでしょう。自身の成功体験と失敗談の両方が、コンサルタントとしての深みと信頼性を生み出します。

睡眠コンサルタントのやりがいと大変なこと

どのような仕事にも光と影があるように、睡眠コンサルタントという職業にも、大きなやりがいと感じる側面と、乗り越えるべき大変な側面が存在します。

やりがい:人の健康に貢献できる

睡眠コンサルタントの最大のやりがいは、クライアントの人生の質(QOL)の向上に直接的に貢献できることです。

睡眠は、人間の生命活動の根幹をなすものです。質の高い睡眠を取り戻したクライアントからは、「朝、スッキリ起きられるようになって、一日を元気に始められるようになった」「日中の集中力が上がり、仕事の効率が格段に良くなった」「イライラすることが減り、家族との関係が良好になった」「肌の調子が良くなった」といった、喜びと感謝の言葉を直接聞くことができます。

自分の知識とサポートによって、一人の人間が心身ともに健康を取り戻し、より前向きで豊かな毎日を送れるようになる姿を目の当たりにできることは、何物にも代えがたい喜びであり、この仕事の醍醐味と言えるでしょう。人の役に立っているという強い実感を得られる仕事です。

大変なこと:常に最新の知識が求められる

やりがいであると同時に、この仕事の大変な側面は、常に学び続けなければならないという点にあります。「向いている人の特徴」でも触れた通り、睡眠科学の分野は常にアップデートされており、学習を怠れば、あっという間に知識が陳腐化してしまいます。

クライアントに最高のサービスを提供し続けるためには、常にアンテナを張り、最新の研究動向や新しい改善アプローチを学び、自身の知識体系を更新し続ける努力が求められます。これは、プロフェッショナルとしての責任であり、時間もコストもかかる、終わりのない探求です。

また、クライアントの悩みは千差万別であり、マニュアル通りの画一的な解決策は存在しません。ある人に効果があった方法が、別の人にも有効とは限らないため、一人ひとりの状況を深く分析し、創造性を働かせながらオーダーメイドのプランを考え続ける必要があります。時には、改善が思うように進まず、試行錯誤を繰り返すこともあります。このプロセスには、忍耐力と精神的なタフさが求められます。

睡眠コンサルタントの将来性

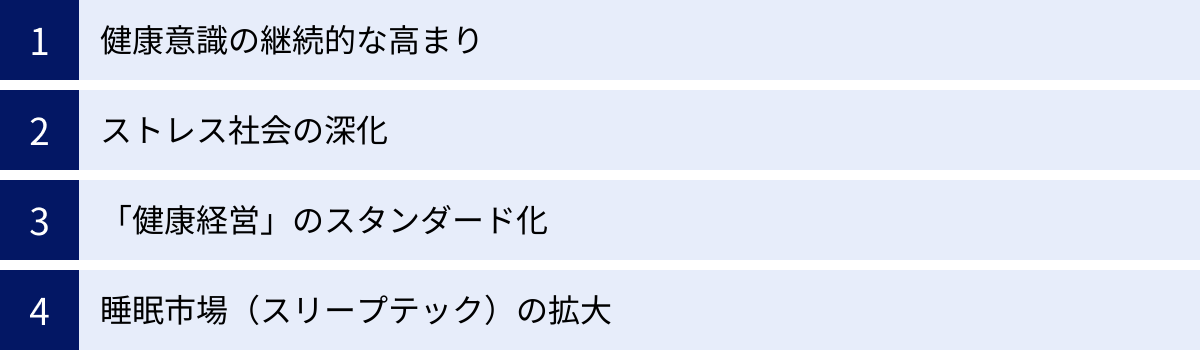

最後に、睡眠コンサルタントという職業の将来性について考察します。結論から言えば、その需要は今後ますます高まり、非常に将来性のある分野であると言えます。

その理由は、これまで述べてきた社会背景に集約されます。

- 健康意識の継続的な高まり: 人々の健康への関心は一過性のものではなく、今後も高まり続けると考えられます。特に「予防医療」の観点から、病気になる前のセルフケアとして睡眠の重要性はさらに注目されるでしょう。

- ストレス社会の深化: 情報化社会の進展や社会構造の複雑化により、現代人が抱えるストレスが短期的に解消される見込みは低く、ストレス由来の不眠に悩む人は今後も増え続けると予測されます。

- 「健康経営」のスタンダード化: 従業員の心身の健康を資本と考える「健康経営」は、一部の先進的な企業だけの取り組みではなく、企業の持続的成長に不可欠な要素として、あらゆる規模の企業に浸透していくでしょう。それに伴い、企業向けの睡眠コンサルティングの需要は着実に拡大します。

- 睡眠市場(スリープテック)の拡大: 睡眠を可視化・改善するウェアラブルデバイスやアプリなどの「スリープテック市場」は世界的に急成長しています。これらのテクノロジーが普及することで、人々は自身の睡眠データに触れる機会が増え、より専門的な分析やアドバイスを求めるようになります。睡眠コンサルタントは、これらのデータを的確に読み解き、具体的なアクションに繋げる専門家として、重要な役割を担うことになります。

ただし、将来性が高いからこそ、競争も激しくなる可能性があります。国家資格ではないため参入障壁が低く、多くの人が「睡眠コンサルタント」を名乗るようになるかもしれません。その中で生き残り、成功するためには、信頼性の高い資格を取得することはもちろん、医師や臨床心理士、栄養士といった他の専門家と明確に差別化できる独自の強みを持ち、常に専門性を磨き続けることが不可欠です。

確かな知識とスキル、そしてクライアントに寄り添う誠実な姿勢を持つ睡眠コンサルタントは、これからの「人生100年時代」において、人々の健康で豊かな生活を支える、なくてはならない存在として活躍し続けるでしょう。

まとめ

本記事では、「睡眠コンサルタント」という専門職について、その定義から仕事内容、なり方、資格、働き方、将来性まで、多角的に詳しく解説しました。

睡眠コンサルタントは、科学的根拠に基づき、人々の睡眠に関する悩みを解決に導く、現代社会において非常に重要な役割を担う専門家です。ストレス社会の深化や健康意識の高まりを背景に、その需要は個人からも企業からも急速に高まっています。

必須の国家資格はありませんが、その分、信頼できる民間の資格を取得し、体系的な知識とスキルを身につけることが、プロとして活動するための第一歩となります。SARAスクールジャパンや諒設計アーキテクトラーニングのような通信講座を活用すれば、初心者からでも効率的に資格取得を目指すことが可能です。

活躍の場は、フリーランスとしての独立開業から、医療・介護施設、一般企業、フィットネス業界、寝具メーカーまで多岐にわたり、自身の興味やライフプランに合わせて多様なキャリアパスを描くことができます。

人の話を親身に聞き、常に学び続ける探求心を持ち、誰かの健康に貢献したいという強い想いがある方にとって、睡眠コンサルタントは大きなやりがいと将来性を感じられる、魅力的な職業です。

この記事が、睡眠コンサルタントという仕事への理解を深め、あなたのキャリアを考える上での一助となれば幸いです。