「夜、布団に入ってもなかなか寝付けない」「何度も目が覚めてしまい、ぐっすり眠れた気がしない」「朝起きても疲れが取れず、日中は強い眠気に襲われる」。このような睡眠に関する悩みは、多くの現代人が抱える共通の課題ではないでしょうか。質の高い睡眠は、心身の健康を維持し、日々のパフォーマンスを最大限に発揮するために不可欠です。

この深刻な睡眠問題の解決策の一つとして、近年注目を集めているのが「グリシン」という成分です。グリシンはアミノ酸の一種で、私たちの体内にも存在する身近な物質ですが、特に睡眠の質を向上させる効果が科学的にも明らかになりつつあります。

この記事では、睡眠の質改善の鍵を握る「グリシン」について、その正体から具体的な効果、適切な摂取量やタイミング、そして安全性に至るまで、網羅的に詳しく解説します。さらに、グリシンを豊富に含む食品や、効率的に摂取するためのサプリメントの選び方、おすすめの製品まで、あなたの睡眠に関する悩みを解決するための実践的な情報を提供します。

「睡眠薬に頼るのは少し抵抗があるけれど、何か良い方法はないか」と考えている方にとって、グリシンは非常に魅力的な選択肢となるはずです。この記事を読めば、グリシンがなぜ睡眠に良いのか、そしてどのように生活に取り入れれば良いのかが明確に理解できるでしょう。健やかな毎日を送るための第一歩として、まずはグリシンの世界を深く探求してみましょう。

目次

グリシンとは

グリシンという言葉を耳にしたことはあっても、それが具体的にどのような物質なのかを正確に理解している人は少ないかもしれません。グリシンは、私たちの生命活動を支える上で非常に重要な役割を担う、基本的な栄養素の一つです。ここでは、グリシンの基本的な性質と、体内での役割について詳しく解説します。

アミノ酸の一種で甘みがあるのが特徴

グリシンは、タンパク質を構成する20種類のアミノ酸のうち、最もシンプルな構造を持つアミノ酸です。アミノ酸は、筋肉や内臓、皮膚、髪の毛といった私たちの身体のあらゆる部分を作る材料となる、生命の根源ともいえる物質です。

グリシンの最大の特徴の一つは、その名前に由来する「甘み」です。グリシン(Glycine)という名称は、ギリシャ語で「甘い」を意味する「glykys」に由来しており、その名の通り、砂糖の約0.7倍程度のさわやかで上品な甘みを持っています。この性質から、グリシンは単なる栄養成分としてだけでなく、食品添加物(調味料)としても広く利用されています。例えば、加工食品の味をまろやかにしたり、風味を向上させたりする目的で、かまぼこや漬物、お菓子など、さまざまな食品に添加されています。

また、グリシンは日持ち向上剤や酸化防止剤としての役割も持っています。食品の品質を安定させ、保存性を高める効果があるため、スーパーやコンビニで手にする多くの加工食品の原材料表示に「グリシン」の名を見つけることができるでしょう。このように、グリシンは私たちが意識しないうちにも、食生活を通して日常的に摂取している非常に身近な成分なのです。

体内で合成される非必須アミノ酸

アミノ酸は、体内で合成できるか否かによって「必須アミノ酸」と「非必須アミノ酸」の2種類に大別されます。

- 必須アミノ酸: 体内で十分に合成することができないため、食事から必ず摂取する必要があるアミノ酸(9種類)。

- 非必須アミノ酸: 体内で他のアミノ酸やブドウ糖などから合成することができるアミノ酸(11種類)。

グリシンは、このうち「非必須アミノ酸」に分類されます。理論上は、体内で必要な量を自ら作り出すことができるため、必ずしも食事から補給し続けなければならないわけではありません。

しかし、「非必須」という言葉は「重要でない」という意味では決してありません。むしろ、グリシンは体内で非常に多くの重要な役割を担っています。例えば、中枢神経系における神経伝達物質としての機能、抗酸化物質であるグルタチオンの生成、そして肌のハリを保つコラーゲンの主要な構成成分となるなど、その働きは多岐にわたります。

健康な状態であれば、体内でのグリシン合成量は需要を満たしています。しかし、現代社会特有の強いストレス、不規則な食生活、睡眠不足、あるいは加齢といった要因によって、グリシンの体内での合成能力が低下したり、需要が増大したりすることがあります。このような状況では、体内で作り出されるグリシンの量だけでは不足してしまう「条件付き必須アミノ酸」のような状態に陥る可能性があります。

この「グリシンの不足」が、睡眠の質の低下や肌のコンディション悪化、精神的な不安定さといった、さまざまな不調の一因となっている場合があるのです。そのため、特に睡眠に課題を感じている人にとっては、食事やサプリメントを通じて意識的にグリシンを補うことが、健康維持やQOL(生活の質)向上のための有効な手段となり得ます。体内で作れるからと安心するのではなく、自身のライフスタイルや体調に応じて、積極的に補給することを検討する価値のあるアミノ酸、それがグリシンなのです。

グリシンに期待できる主な効果

グリシンが私たちの身体にとって重要なアミノ酸であることはご理解いただけたかと思います。では、具体的にグリシンを摂取することで、どのような嬉しい効果が期待できるのでしょうか。ここでは、科学的な研究によって示唆されているグリシンの主要な効果について、そのメカニズムとともに深く掘り下げて解説します。特に、本記事のテーマである「睡眠の質」への影響は、多くの研究で注目されています。

睡眠の質を高める

現代社会において、多くの人々が抱える睡眠の悩み。その解決の糸口として、グリシンが持つ睡眠改善効果が大きな期待を集めています。グリシンは、睡眠薬のように強制的に脳の活動を停止させるのではなく、身体が本来持っている自然な眠りのプロセスを巧みにサポートすることで、睡眠の質を根本から高める働きをします。そのメカニズムは、主に「深部体温の調節」「入眠の促進」「日中の覚醒レベルの改善」という3つの側面から説明できます。

深部体温を下げて自然な眠りを促す

私たちの身体には、「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっており、約24時間周期で体温やホルモン分泌などを調節しています。質の高い睡眠を得るためには、この体内時計に従って、夜になると身体の内部の温度、すなわち「深部体温」がスムーズに下がることが非常に重要です。人間は、脳や内臓の温度である深部体温が低下する過程で、自然な眠気を感じるようにできています。

しかし、ストレスや不規則な生活、夜間のスマートフォン使用などによって交感神経が優位になると、血管が収縮し、体から熱がうまく放出されず、深部体温がなかなか下がりません。これが「寝付けない」原因の一つです。

ここでグリシンが重要な役割を果たします。研究によると、グリシンを摂取すると、末梢血管(手足の血管)の血流量が増加することが確認されています。血管が拡張し、手足の血行が良くなることで、身体の内部にこもっていた熱が効率的に外部へ放出されます。その結果、深部体温が速やかに低下し、脳が「眠る時間だ」と認識して、ごく自然で質の高い眠りへと移行しやすくなるのです。これは、赤ちゃんが眠くなると手足が温かくなるのと同じ原理です。グリシンは、この生理的なメカニズムを効果的に後押ししてくれるのです。

スムーズな入眠をサポートする

深部体温の低下と密接に関連して、グリシンは寝つきの良さ、すなわち「入眠潜時(ベッドに入ってから眠りにつくまでの時間)」の短縮にも寄与します。

「布団に入ってから何時間も目が冴えて眠れない」という経験は、非常につらいものです。このような入眠困難は、睡眠全体の質を大きく損ない、翌日のパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。

複数の臨床試験において、就寝前にグリシンを摂取したグループは、偽薬(プラセボ)を摂取したグループに比べて、客観的な脳波測定でも主観的なアンケートでも、入眠までにかかる時間が有意に短縮されたことが報告されています。これは、前述の深部体温を効率的に下げる作用により、心身がリラックスし、脳が興奮状態から鎮静状態へとスムーズに切り替わるためと考えられます。強制的に意識を失わせるのではなく、あくまで「眠りやすい状態」を身体の内側から作り出すサポートをするのが、グリシンの優れた点です。

日中の眠気や疲労感を改善する

グリシンの効果は、夜間の睡眠中だけに留まりません。むしろ、その真価は「日中の覚醒状態」にこそ現れると言っても過言ではありません。

睡眠の目的は、単に身体を休ませるだけでなく、脳の疲労を回復させ、記憶を整理・定着させることです。特に、睡眠の前半に現れる深いノンレム睡眠(徐波睡眠)は、脳の休息にとって極めて重要です。研究によれば、グリシンを摂取することで、この最も深い眠りである徐波睡眠に到達するまでの時間が短縮され、その持続時間も長くなる傾向が示されています。

夜間に質の高い深い眠りが確保されると、脳と身体は効率的にリフレッシュされます。その結果として、以下のような日中のポジティブな変化が期待できます。

- 翌朝の目覚めの改善: すっきりと爽快に起きられるようになります。

- 日中の眠気の軽減: 会議中や昼食後に襲ってくる耐えがたい眠気が和らぎます。

- 疲労感の回復: 前日の疲れがリセットされ、活力に満ちた一日をスタートできます。

- 認知機能の向上: 集中力や記憶力、作業効率といった知的パフォーマンスの向上が期待できます。

つまり、グリシンは「夜ぐっすり眠れる」という直接的な効果を通じて、「日中をいきいきと活動的に過ごせる」という、生活全体の質を高める効果をもたらしてくれるのです。

美肌を保つ

グリシンの効果は睡眠だけではありません。美容、特に「美肌」に関しても重要な役割を果たしています。

コラーゲンの主成分として肌のハリをサポート

肌のハリや弾力、潤いを保つ上で欠かせない成分として知られる「コラーゲン」。このコラーゲンは、実はアミノ酸が鎖状につながってできたタンパク質の一種です。そして、コラーゲンを構成する全アミノ酸のうち、実に約3分の1をグリシンが占めています。グリシンは、コラーゲン特有の「3重らせん構造」という安定した形を維持するために、不可欠な構成要素なのです。

体内でグリシンが不足すると、新しいコラーゲンの生成が滞り、肌のハリが失われたり、シワやたるみができやすくなったりする可能性があります。逆に、十分なグリシンを補給することは、体内でのコラーゲン産生をサポートし、肌の土台を内側から強くすることにつながります。

さらに、前述の睡眠の質の向上も、美肌には欠かせません。成長ホルモンは、深い眠りの間に最も多く分泌されますが、このホルモンには肌のターンオーバー(新陳代謝)を促進する働きがあります。グリシンによって質の高い睡眠が確保され、成長ホルモンの分泌が促されることで、日中に受けた紫外線などのダメージが修復され、健やかな肌が育まれます。「睡眠改善」と「コラーゲン材料の補給」という2つの側面から、グリシンは美肌作りを力強くサポートしてくれるのです。

精神を安定させる

グリシンは、脳や脊髄などの中枢神経系において、セロトニンやGABAと並ぶ「抑制性」の神経伝達物質としても機能します。神経伝達物質には、神経を興奮させる「興奮性」のものと、興奮を鎮める「抑制性」のものがあります。グリシンは後者の働きを持ち、過剰な神経の興奮を抑え、心身をリラックスさせる効果が期待できます。

ストレス社会で生きる私たちは、常に交感神経が優位になりがちで、脳が興奮・緊張状態に陥りやすい環境にあります。これが不眠やイライラ、不安感の原因となります。グリシンを摂取することで、この興奮が鎮まり、精神的な落ち着きを取り戻しやすくなります。この鎮静作用は、スムーズな入眠をサポートする一因にもなっています。

その他の健康効果

グリシンの恩恵は、睡眠、美肌、精神安定にとどまりません。その他にも、身体の根幹を支える多様な健康効果が報告されています。

抗酸化作用

私たちの体内では、呼吸によって取り入れた酸素の一部が、反応性の高い「活性酸素」に変化します。適度な活性酸素は免疫機能などに必要ですが、過剰になると細胞を傷つけ(酸化させ)、老化や生活習慣病、がんなどの原因となります。この活性酸素の害から身体を守るのが「抗酸化物質」です。

体内で最も強力な抗酸化物質の一つに「グルタチオン」がありますが、グリシンは、このグルタチオンを合成するための必須材料の一つです。グリシンを十分に補給することは、体内の抗酸化力を高め、酸化ストレスから身体を守ることにつながります。

血液循環をサポートする

睡眠効果の項で述べた通り、グリシンには末梢の血流を増やす作用があります。この作用は、単に深部体温を下げるだけでなく、血行不良によって起こる「冷え性」の改善にも役立つ可能性があります。手足の先まで温かい血液が巡ることで、つらい冷えの悩みが和らぐことが期待されます。

肝臓の働きを助ける

グリシンは、肝臓の機能にとっても重要なアミノ酸です。特に、アルコールを摂取した際の代謝プロセスをサポートする働きが知られています。肝臓はアルコールをアセトアルデヒドという有害物質に分解し、さらに無害な酢酸に分解しますが、グリシンはこの過程を助け、アセトアルデヒドの血中濃度を低下させる効果が期待できます。これにより、二日酔いの原因となる頭痛や吐き気といった不快な症状の軽減につながる可能性があります。

このように、グリシンは多角的なアプローチで私たちの心身の健康を支える、非常に優れたポテンシャルを秘めたアミノ酸なのです。

グリシンの摂取量とタイミング

グリシンの持つ多様な効果を最大限に引き出すためには、どのくらいの量を、いつ摂取するのが最も効果的なのでしょうか。やみくもに摂取するのではなく、科学的な根拠に基づいた適切な摂取量とタイミングを知ることが、賢くグリシンを活用するための鍵となります。ここでは、研究で推奨されている具体的な目安について解説します。

1日の摂取量の目安は3g

グリシンの摂取量については、様々な研究が行われていますが、特に睡眠の質の改善を目的とする場合、多くの臨床試験で採用されているのが「1日あたり3g(3,000mg)」という量です。

ある研究では、睡眠に何らかの不満を持つ健常な男女に、就寝前に3gのグリシンを摂取してもらったところ、偽薬(プラセボ)を摂取した場合と比較して、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)に達するまでの時間が短縮され、翌朝の疲労感や日中の眠気が有意に改善したと報告されています。この3gという量は、効果と安全性のバランスが取れた、一つの基準となる数値と言えるでしょう。

もちろん、これはあくまで標準的な目安であり、最適な量は個人の体重や体質、その日の体調、食事内容によっても変動します。しかし、初めてグリシンの摂取を試みる場合、まずはこの3gという量から始めて、自身の体感の変化を観察するのが良いアプローチです。

市販のグリシンサプリメントの多くが、1回あたりの摂取目安量を3g(3,000mg)に設定しているのは、こうした科学的知見に基づいています。製品を選ぶ際には、1回分でこの量をしっかりと摂取できるかどうかを、成分表示で確認することが重要です。

ちなみに、グリシンは肉類や魚介類などの食品にも含まれていますが、食事だけで毎日コンスタントに3gを摂取するのは、なかなか大変です。例えば、グリシンが豊富とされるエビでも、3gを摂取するためには200g以上(大きめのエビで10尾程度)を食べる必要があります。他の食材と組み合わせたとしても、睡眠改善効果を期待して毎日この量を食事から摂り続けるのは現実的ではありません。だからこそ、安定して十分な量を摂取したい場合には、サプリメントの活用が非常に効率的かつ有効な手段となるのです。

摂取するおすすめのタイミングは就寝前

摂取量と並んで重要なのが、摂取する「タイミング」です。グリシンの効果、特に睡眠への効果を最大化するためには、いつ飲むのがベストなのでしょうか。

結論から言うと、最もおすすめのタイミングは「就寝の30分前から1時間前」です。

このタイミングが推奨されるのには、明確な理由があります。グリシンを経口摂取すると、速やかに消化・吸収され、血液中のグリシン濃度(血中濃度)が上昇し始めます。この血中濃度がピークに達するのが、摂取後およそ1時間後とされています。

前述の通り、グリシンの重要な作用の一つに「末梢血流を増加させて深部体温を下げる」というものがあります。この作用が最も効果的に働くのが、血中濃度がピークに達する時間帯です。つまり、ベッドに入る30分〜1時間前にグリシンを摂取しておくことで、ちょうど眠りにつきたい時間帯に、深部体温がスムーズに低下し始め、身体が自然な眠りに入りやすい最適な状態に整えられるのです。

もし就寝の直前すぎると、グリシンの血中濃度が上がりきる前に眠ろうとすることになり、効果を十分に感じられない可能性があります。逆に、早すぎる時間に摂取してしまうと、眠るべき時間よりも前に血中濃度のピークが過ぎてしまうかもしれません。したがって、「これから眠る」という準備を始める時間帯に摂取するのが、グリシンの作用と自身の入眠のタイミングをうまくシンクロさせるコツと言えます。

摂取する際の飲み物については、特に決まりはありませんが、ぬるま湯や白湯で飲むのがおすすめです。温かい飲み物は胃腸への負担が少なく、それ自体に心身をリラックスさせる効果もあるため、グリシンの働きをさらにサポートしてくれるでしょう。カフェインを含むコーヒーや緑茶、アルコールでの摂取は、睡眠を妨げる可能性があるため避けるべきです。

まとめると、「就寝の30分~1時間前に、3gのグリシンをぬるま湯などで摂取する」。これが、グリシンの睡眠改善効果を最大限に引き出すためのゴールデンルールです。この習慣を継続することで、夜の入眠儀式(スリープセレモニー)の一つとして、質の高い睡眠へのスムーズな移行をサポートしてくれるでしょう。

グリシンの副作用と安全性

新しいサプリメントを試す際に、誰もが気になるのがその「安全性」と「副作用」です。特に、睡眠に関わる成分となると、依存性や日中への影響などを心配する方も多いでしょう。ここでは、グリシンの安全性に関する科学的な知見と、摂取する上での注意点について詳しく解説します。結論から言うと、グリシンは非常に安全性の高い成分ですが、いくつかの点に留意することで、より安心して利用できます。

基本的に安全性が高く副作用の心配は少ない

グリシンの最大の利点の一つは、その安全性が非常に高いことです。その理由は、グリシンが特殊な化学物質ではなく、私たちの身体を構成するタンパク質の材料であり、体内で自然に合成されている「非必須アミノ酸」であるという事実にあります。また、肉や魚、大豆製品など、普段私たちが口にする多くの食品に天然の形で含まれており、長年にわたる食経験を通じてその安全性が証明されています。

日本の内閣府食品安全委員会をはじめ、世界各国の規制機関においても、グリシンは適切に使用される限りにおいて安全な食品成分として認められています。睡眠薬のように強制的に脳機能を抑制するものではなく、あくまで生理的な眠りのプロセスをサポートする働きのため、睡眠薬に見られるような記憶障害、ふらつき、翌朝への持ち越し効果(ハングオーバー)といった副作用の心配は基本的にありません。

さらに、グリシンには依存性や習慣性が形成されるという報告もありません。摂取を中止したからといって、禁断症状や離脱症状が起こることもなく、身体がグリシンなしでは眠れなくなるといった事態に陥る心配も不要です。この安全性の高さと非依存性が、睡眠薬に抵抗がある人々にとって、グリシンが第一の選択肢となりうる大きな理由です。

過剰摂取による一時的な胃腸の不調

グリシンは基本的に安全ですが、どのような栄養素も「過ぎたるは猶及ばざるが如し」です。推奨される摂取量を大幅に超えて、一度に大量のグリシンを摂取した場合には、副作用として一時的な胃腸の不調が現れることがあります。

具体的には、以下のような症状が報告されています。

- 腹痛

- 下痢(軟便)

- 吐き気、胃のむかつき

これらの症状は、グリシンが持つ「浸透圧性」に関連しています。高濃度のグリシンが腸内に一度に入ると、腸管内の浸透圧が上昇します。すると、体は腸内の濃度を薄めようとして、腸管壁から水分を引き込もうとします。この結果、腸内の水分量が増加し、お腹が緩くなったり、腹痛を引き起こしたりすることがあるのです。これは、塩分の多いものを食べ過ぎた時にお腹が緩くなるのと似たメカニズムです。

ただし、これらの症状は一過性のものであり、摂取量を適正な範囲(1日3g程度)に戻せば、自然に解消されることがほとんどです。重篤な健康被害につながるものではありません。万が一、グリシンを摂取し始めてから胃腸の不快感が続くような場合は、一度に飲む量を減らして複数回に分けるか、推奨量よりも少ない量から始めて、身体を慣らしていくといった工夫をすると良いでしょう。何よりも、製品に記載されている推奨摂取量を守ることが、こうした不調を避けるための最も確実な方法です。

毎日摂取しても問題ないか

「サプリメントは毎日飲み続けても大丈夫なのだろうか?」という疑問は、多くの人が抱くところです。グリシンに関しては、推奨される摂取量を守っている限り、毎日継続して摂取しても基本的に問題ありません。

グリシンは体内に過剰に蓄積される性質の物質ではありません。非必須アミノ酸であるグリシンは、体内で常に生成と分解が繰り返されており、摂取されたグリシンもタンパク質の合成に使われたり、エネルギー源として代謝されたり、不要な分は最終的に体外へ排出されたりします。そのため、毎日摂取したからといって、体内にどんどん溜まっていき、悪影響を及ぼすといった心配は不要です。

むしろ、睡眠の質の改善といった体質改善を目指す場合、単発での摂取よりも、ある程度の期間、継続して摂取する方が効果を実感しやすいと考えられます。私たちの身体の睡眠・覚醒リズムが整うには、一定の時間が必要です。まずは2週間から1ヶ月程度、毎晩の習慣としてグリシンの摂取を続けてみて、ご自身の目覚めの感覚や日中の体調の変化を注意深く観察してみることをお勧めします。

まとめると、グリシンは推奨量を守れば副作用のリスクが極めて低く、毎日安心して続けられる安全な成分です。過剰摂取による一時的な胃腸症状にだけ注意し、適切な用法・用量を守ることが、グリシンと上手に付き合っていくためのポイントとなります。

グリシンを多く含む食品

グリシンはサプリメントで効率的に摂取できますが、日々の食生活においても意識的に取り入れることで、より健康的な身体づくりに繋がります。グリシンは様々な食品に含まれていますが、特に含有量が多いのは動物性タンパク質や一部の植物性タンパク質です。ここでは、グリシンを豊富に含む代表的な食品をカテゴリ別に紹介します。バランスの取れた食事の参考にしてみてください。

| 食品カテゴリ | 主な食品例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 魚介類 | エビ、ホタテ、カニ、イカ、カジキマグロ、うなぎ | 特に甲殻類や軟体動物に豊富。旨味成分(グリシン、アラニンなど)としても知られる。 |

| 肉類 | 豚肉(特に豚足)、牛肉(特に牛すじ)、鶏肉(特に皮や軟骨) | 動物性タンパク質全般に含まれるが、コラーゲンが豊富な部位に特に多い。 |

| 大豆製品 | 大豆、高野豆腐、湯葉、きな粉 | 植物性タンパク質の優れた供給源。ベジタリアンやヴィーガンの方にもおすすめ。 |

| ゼラチン | ゼリー、グミ、マシュマロ、ババロア | コラーゲンを加熱・分解して作られるため、グリシンの塊ともいえる。 |

エビ・ホタテ・カニなどの魚介類

魚介類、特にエビ、ホタテ、イカ、カニといった甲殻類や軟体動物は、グリシンの宝庫です。これらの食材が持つ独特の甘みや旨味は、実はグリシンをはじめとするアミノ酸によるものです。

例えば、ホタテの貝柱には100gあたり約2,000mg(2g)以上、エビにも100gあたり1,500mg(1.5g)以上のグリシンが含まれているとされます。これらの食材を夕食のメニューに加えることで、自然な形でグリシンを補給できます。エビとブロッコリーの炒め物や、ホタテのバター醤油焼き、イカの刺身など、調理法も様々です。また、カジキマグロやうなぎといった魚類にも比較的に多く含まれています。

豚肉・牛肉・鶏肉などの肉類

肉類もグリシンの優れた供給源です。特に、コラーゲンを豊富に含む部位にグリシンは多く存在します。コラーゲンはタンパク質の一種で、その構造の約3分の1がグリシンで構成されているためです。

具体的には、以下のような部位が挙げられます。

- 豚肉: 豚足(とんそく)、豚バラ肉、耳皮(ミミガー)

- 牛肉: 牛すじ、テール

- 鶏肉: 鶏皮、手羽先、軟骨

これらの部位をじっくり煮込んだスープや煮込み料理は、コラーゲンが溶け出してゼラチン質(後述)となり、グリシンを効率よく摂取できます。例えば、牛すじの煮込みや、手羽先のスープ、豚の角煮などは、グリシン補給に最適なメニューと言えるでしょう。通常の赤身肉にも含まれていますが、より多くのグリシンを狙うなら、これらの部位を意識して選ぶのがおすすめです。

大豆・高野豆腐などの大豆製品

動物性食品だけでなく、植物性食品の中にもグリシンが豊富なものがあります。その代表格が大豆製品です。大豆は「畑の肉」と呼ばれるほどタンパク質が豊富で、アミノ酸バランスも優れています。

特に、乾燥させた豆腐である高野豆腐(凍り豆腐)は、水分が抜けて栄養が凝縮されているため、100gあたりに含まれるグリシンの量は非常に多くなります。また、きな粉や湯葉などもグリシンを多く含んでいます。ベジタリアンやヴィーガンの方、あるいは動物性脂肪の摂取を控えたい方にとって、大豆製品はグリシンを補給するための重要な選択肢となります。

ゼラチン

グリシンを最も手軽かつ豊富に摂取できる食品の一つがゼラチンです。ゼラチンは、動物の皮や骨に含まれるコラーゲンを加熱して抽出・精製したもので、成分の大部分がタンパク質です。そして、そのタンパク質を構成するアミノ酸の約25~30%がグリシンで占められています。

ゼラチンは、ゼリーやグミ、マシュマロ、ババロアといったお菓子の材料としてよく知られています。これらのデザートを食後や就寝前に少量楽しむことで、手軽にグリシンを補給できます。ただし、市販のお菓子は砂糖が多く含まれている場合が多いので、食べ過ぎには注意が必要です。無糖のゼラチンパウダーを使って、自分で甘さ控えめのゼリーを作るのも良い方法です。

これらの食品を日々の食事にバランス良く取り入れることは、健康維持の基本です。しかし、前述の通り、睡眠改善効果が期待される3gのグリシンを毎日食事だけで安定して摂取するのは、現実的には困難な場合が多いことも事実です。そのような場合には、無理なく継続できるサプリメントの活用が賢明な選択と言えるでしょう。

食事だけで足りない場合はサプリメントの活用も

日々の食事でグリシンを意識的に摂取することは大切ですが、睡眠の質の向上といった明確な目的を持って、毎日安定した量を確保したい場合には、サプリメントの活用が非常に効果的です。サプリメントなら、余計なカロリーを気にすることなく、必要な量のグリシンをピンポイントで、かつ手軽に摂取できます。しかし、市場には多種多様なグリシンサプリメントがあり、どれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。ここでは、自分に合った製品を見つけるための選び方のポイントを解説します。

グリシンサプリメントの選び方

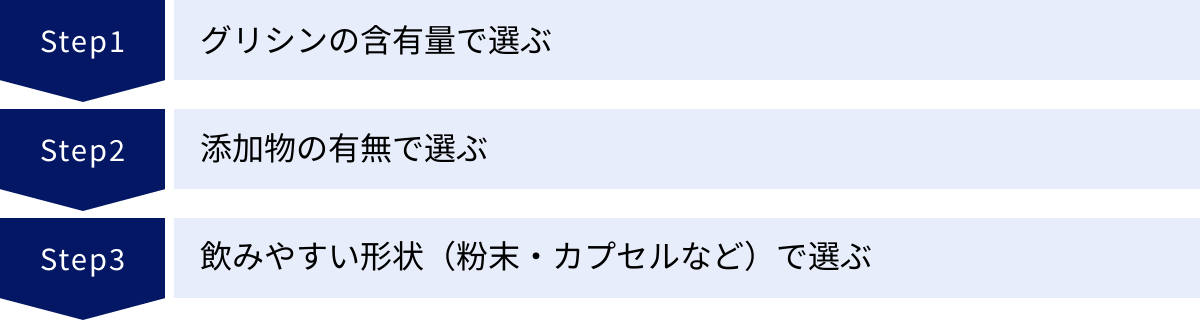

サプリメント選びで失敗しないためには、いくつかの重要なチェックポイントがあります。「含有量」「添加物」「形状」の3つの観点から、賢い選び方を見ていきましょう。

グリシンの含有量で選ぶ

サプリメントを選ぶ上で最も重要なのが、主成分であるグリシンがどのくらい含まれているかです。せっかくサプリメントを飲むのですから、効果が期待できる量をしっかり摂取できなければ意味がありません。

多くの臨床研究で睡眠改善効果が確認されているのは、1日あたり3g(3,000mg)という量です。したがって、サプリメントを選ぶ際には、製品の1回あたりの摂取目安量で、この3,000mgのグリシンがしっかり摂れるかどうかを必ず確認しましょう。

製品によっては、1回あたりのグリシン含有量が1,000mgや500mgと少ないものもあります。そうした製品の場合、3,000mgを摂取するためには何粒も飲まなければならず、コストパフォーマンスが悪くなったり、飲むのが負担になったりすることがあります。パッケージの裏などに記載されている「栄養成分表示」をよく見て、「グリシン 3,000mg」や「グリシン 3g」といった記載がある製品を選ぶのが、効果を実感するための近道です。

添加物の有無で選ぶ

次に注目したいのが、グリシン以外の成分、すなわち「添加物」です。サプリメントには、品質を安定させるための保存料、味や香りを良くするための甘味料や香料、錠剤やカプセルを固めるための賦形剤などが含まれていることがあります。

これらの添加物は、国が定めた安全基準の範囲内で使用されているため、基本的には健康への影響を心配する必要はありません。しかし、中には特定の添加物にアレルギー反応を示す方や、できるだけ自然な形で摂取したいと考える方もいるでしょう。

そうした場合は、原材料名表示をチェックし、できるだけシンプルな成分構成の製品を選ぶことをお勧めします。「グリシン」のみ、あるいはそれに加えて最低限の賦形剤しか使われていないような製品は、余計なものを摂取したくないというニーズに応えてくれます。特に、人工甘味料(アスパルテーム、スクラロースなど)や合成着色料、保存料などが無添加であると明記されている製品は、安心して選びやすいでしょう。

飲みやすい形状(粉末・カプセルなど)で選ぶ

グリシンサプリメントは、主に「粉末(パウダー)タイプ」と「カプセル・タブレットタイプ」の2種類に大別されます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身のライフスタイルや好みに合わせて、最も続けやすい形状を選ぶことが大切です。

【粉末(パウダー)タイプ】

- メリット:

- 1回で多くの量(3,000mgなど)を摂取しやすい。

- 自分で量を細かく調整できる。

- 水やぬるま湯、ハーブティーなどに溶かして飲める。

- カプセルや錠剤を固めるための添加物が少ない傾向にある。

- 一般的に、カプセルタイプに比べてコストパフォーマンスが良い。

- デメリット:

- 毎回スプーンなどで計量する手間がかかる(個包装のスティックタイプを除く)。

- グリシン特有の甘みが苦手な人には向かない場合がある。

- 持ち運びには少し不便。

【カプセル・タブレットタイプ】

- メリット:

- 計量の手間がなく、水さえあればどこでも手軽に飲める。

- 味や匂いが気にならない。

- 持ち運びに非常に便利。

- デメリット:

- 1粒あたりのグリシン含有量が少ない場合が多く、推奨量(3,000mg)を摂取するために多くの粒を飲む必要がある場合も。

- カプセルの素材(ゼラチンなど)や錠剤を固めるための賦形剤が含まれる。

- 一般的に、粉末タイプに比べてコストが高くなる傾向にある。

「就寝前にリラックスタイムを兼ねて、温かい飲み物に溶かして飲みたい」「コストを抑えたい」という方には粉末タイプが、「味や計量が面倒」「外出先や旅行先でも手軽に飲みたい」という方にはカプセル・タブレットタイプがおすすめです。どちらの形状が自分にとってストレスなく続けられるかを考えて選ぶことが、長期的な成功の鍵となります。

おすすめのグリシンサプリメント5選

ここでは、前述の選び方を踏まえ、市場で評価の高い代表的なグリシンサプリメントを5つ紹介します。それぞれの製品には特徴があり、グリシン含有量や配合されている他の成分、形状などが異なります。ご自身の目的や好みに合ったサプリメントを見つけるための参考にしてください。

※本項で紹介する製品情報(成分、含有量など)は、各メーカーの公式サイトに基づき記載しています。ご購入の際は、最新の製品情報をご自身で再度ご確認いただくことをお勧めします。

① ファイン|グリシン3000&テアニン200

- メーカー: 株式会社ファイン

- 特徴:

- 製品名の通り、1本(1回分)でグリシンを3,000mg、さらにリラックス成分として知られるL-テアニンを200mg摂取できるのが最大の特長です。

- 加えて、GABA(ギャバ)も配合されており、休息サポート成分をバランス良く摂りたい方に適しています。

- 持ち運びに便利なスティックタイプの粉末で、さわやかなレモン風味で飲みやすいと評価されています。

- 糖類ゼロで、就寝前でも安心して飲める設計です。

- グリシン単体だけでなく、相性の良い成分も一緒に摂りたいというニーズに的確に応える製品です。

- 参照: 株式会社ファイン 公式サイト

② 味の素|グリナ

- メーカー: 味の素株式会社

- 特徴:

- グリシンサプリメントのパイオニア的存在であり、高い知名度を誇る製品です。

- 「睡眠の質を高める(深く眠れる、すっきりとした目覚め)」「作業効率の改善」といった機能性で消費者庁に届出がされている機能性表示食品です。

- 長年のアミノ酸研究に基づいた製品で、ヒト臨床試験によってその有効性が確認されているという科学的根拠の強さが信頼につながっています。

- 1本でグリシンを3,000mg摂取でき、水にさっと溶けるグレープフルーツ味の顆粒スティックタイプです。

- 価格は比較的高めですが、科学的エビデンスやブランドの安心感を重視する方におすすめです。

- 参照: 味の素ダイレクト株式会社 公式サイト

③ マルハニチロ|グリシン

- メーカー: マルハニチロ株式会社

- 特徴:

- 水産・食品大手であるマルハニチロが販売する、原材料が「グリシン」のみという非常にシンプルな構成の粉末サプリメントです。

- 余計な甘味料や香料、保存料などを一切含んでいないため、添加物が気になる方や、グリシン本来のほのかな甘みを活かして飲み物や料理に加えたい方に最適です。

- 大容量の袋入りで販売されていることが多く、付属のスプーンで量を調整しながら使用するため、コストパフォーマンスに優れています。

- 「まずはグリシン単体の効果を試してみたい」という方にぴったりの、ピュアなグリシンパウダーです。

- 参照: マルハニチロ株式会社 公式サイト

④ Now Foods|グリシンパウダー

- メーカー: Now Foods (ナウフーズ)

- 特徴:

- アメリカの大手サプリメントメーカーであるNow Foods社の製品です。

- 大容量で価格が非常にリーズナブルな点が最大の魅力で、日常的にグリシンを継続したいヘビーユーザーから高い支持を得ています。

- こちらも添加物を含まない100%ピュアなグリシンパウダーで、品質にも定評があります。

- 海外製品のため、パッケージ表記は英語ですが、iHerbなどのオンラインストアで手軽に購入できます。

- グラムあたりの単価を抑え、長期的にコストパフォーマンスを追求したい方におすすめの選択肢です。

- 参照: Now Foods 公式サイト, iHerbなどの正規販売代理店サイト

⑤ Source Naturals|グリシン

- メーカー: Source Naturals (ソースナチュラルズ)

- 特徴:

- こちらもアメリカのサプリメントブランド、Source Naturalsの製品です。

- Now Foodsと同様に、高品質なピュアグリシンパウダーを大容量・低価格で提供しています。

- 粉末タイプのほか、手軽に摂取できるカプセルタイプやタブレットタイプもラインナップしており、ライフスタイルに合わせて形状を選べるのが強みです。

- 品質管理基準が厳しいことでも知られており、海外サプリメントに慣れている方には人気のブランドです。

- コストを抑えつつ、粉末以外の形状も検討したい場合に候補となるでしょう。

- 参照: Source Naturals 公式サイト, iHerbなどの正規販売代理店サイト

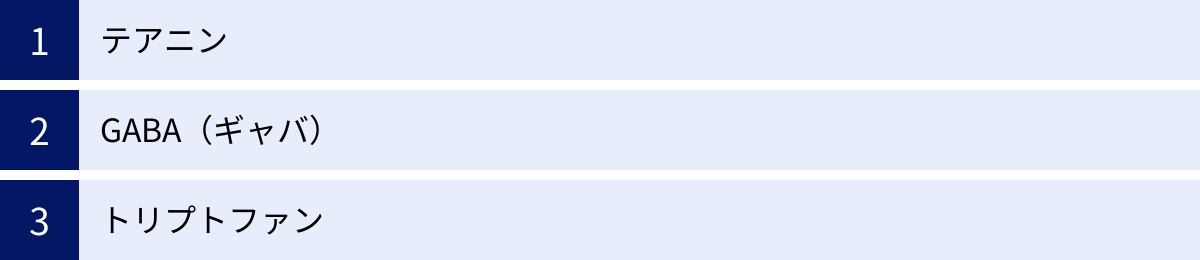

グリシンと相性の良い成分

グリシンは単体でも十分に睡眠の質をサポートする効果が期待できますが、他の特定の成分と組み合わせることで、その働きがさらに強化され、相乗効果を生み出すことがあります。ここでは、グリシンと一緒に摂取することで、より高いリラックス効果や安眠効果が期待できる、代表的な3つの成分を紹介します。サプリメントを選ぶ際の参考にもなるでしょう。

テアニン

テアニン(L-テアニン)は、緑茶、特に玉露や抹茶に豊富に含まれるアミノ酸の一種です。お茶を飲むとホッと心が落ち着く、あのリラックス感の源となる成分です。

テアニンには、脳内で興奮性の神経伝達物質の働きを抑制し、逆に抑制性の神経伝達物質であるGABAやセロトニンの放出を促す作用があります。また、脳がリラックスしている状態の時に発せられる「α波」を増加させることが科学的に証明されています。これにより、ストレスや緊張を和らげ、穏やかで落ち着いた精神状態に導く効果が期待できます。

グリシンが「深部体温を下げて身体を眠りやすい状態に導く」物理的なアプローチを得意とするのに対し、テアニンは「脳の興奮を鎮めて心をリラックスさせる」精神的なアプローチを得意とします。この「身体」と「心」の両面から休息をサポートする組み合わせは非常に強力です。就寝前にグリシンとテアニンを一緒に摂取することで、心身ともにスムーズに休息モードに切り替わり、より質の高い、穏やかな眠りへと誘われることが期待できます。おすすめサプリメントで紹介した「ファイン|グリシン3000&テアニン200」は、まさにこの相乗効果を狙った製品と言えます。

GABA(ギャバ)

GABA(Gamma-Aminobutyric Acid、γ-アミノ酪酸)は、私たちの脳内に存在する主要な抑制性の神経伝達物質です。その主な役割は、神経細胞の過剰な興奮を鎮め、脳をリラックスさせることです。

ストレスを感じると、脳内では興奮性の神経伝達が活発になりますが、GABAはこの興奮を効果的にブレーキのように抑え込みます。これにより、高ぶった神経が静まり、不安感や緊張感が和らぎます。GABAは、発芽玄米やトマト、カカオなどに多く含まれていることでも知られています。

グリシンもまた、脊髄などで抑制性の神経伝達物質として作用するため、GABAとグリシンは、ともに神経の興奮を鎮めるという共通の目的を持ったパートナーです。両者を併用することで、脳と身体の双方でリラックス作用が強化され、ストレスによる寝つきの悪さや、夜中に目が覚めてしまう「中途覚醒」の改善に、より高い効果が期待できます。特に精神的なストレスが不眠の主な原因となっていると感じる方には、この組み合わせが有効な場合があります。

トリプトファン

トリプトファンは、体内で合成できない「必須アミノ酸」の一つで、食事から摂取する必要があります。乳製品や大豆製品、バナナ、ナッツ類に多く含まれています。トリプトファンが睡眠において非常に重要なのは、体内で2つの重要な物質の材料となるからです。

- セロトニン: 日中に脳内でトリプトファンから合成される神経伝達物質。「幸せホルモン」とも呼ばれ、精神を安定させ、気分を前向きにする働きがあります。

- メラトニン: 夜になると、脳の松果体で日中に作られたセロトニンを材料として合成されるホルモン。「睡眠ホルモン」とも呼ばれ、自然な眠気を誘い、睡眠・覚醒のリズムを調節する働きがあります。

つまり、「トリプトファン → セロトニン → メラトニン」という一連の流れが、質の高い睡眠には不可欠なのです。

グリシンとトリプトファンの組み合わせは、直接的な相乗効果というよりは、時間差で摂取することによる戦略的なアプローチが有効です。具体的には、日中(特に朝食時)にトリプトファンを多く含む食品をしっかり摂り、夜の就寝前にグリシンを摂取するという方法です。

日中に十分なセロトニンを生成しておくことで、精神的な安定を保ちつつ、夜間のメラトニン分泌の準備を整えます。そして、夜にはグリシンが深部体温を下げて入眠をサポートし、同時にメラトニンが分泌されることで、質の高い睡眠へのダブルのアプローチが可能になります。睡眠の土台作りをトリプトファンに任せ、最後のひと押しをグリシンが担う、という理想的な連携プレイが期待できるのです。

グリシンに関するよくある質問

ここまでグリシンについて詳しく解説してきましたが、まだ解決されていない疑問や不安な点もあるかもしれません。この章では、グリシンに関して特に多く寄せられる質問をQ&A形式でまとめ、簡潔に分かりやすくお答えします。

グリシンは薬ですか?

いいえ、グリシンは医薬品ではなく「食品」に分類されます。

グリシンは、私たちの身体を構成するタンパク質の材料となるアミノ酸の一種であり、肉や魚などの食品にも含まれる栄養成分です。睡眠薬のように脳の機能を強制的に抑制して眠らせるものではなく、あくまで身体が本来持っている「深部体温の低下」といった自然な眠りのメカニズムをサポートすることで、睡眠の質を高める働きをします。

そのため、睡眠薬に見られるような依存性や、翌朝への眠気の持ち越し(ハングオーバー)、記憶への影響といった副作用の心配は基本的にありません。安全性が高く、安心して摂取できるのがグリシンの大きな特徴です。

摂取してからどのくらいで効果が現れますか?

効果の現れ方には個人差がありますが、早い方では摂取したその日の夜から入眠のスムーズさなどを実感することがあります。

グリシンは摂取後、速やかに吸収されて作用し始めるため、寝つきの良さといった変化は比較的早く感じやすいかもしれません。一方で、「睡眠の質」というものは、目覚めの爽快感や日中の眠気の軽減といった形で現れるため、体感が得られるまでには少し時間がかかる場合もあります。

多くの場合、まずは1週間から2週間程度、継続して摂取してみることが推奨されます。それでも変化を感じられない場合は、摂取するタイミング(就寝の30分~1時間前か)や量(3g程度か)を再確認したり、生活習慣全体を見直したりすることも大切です。

グリシンに依存性はありますか?

いいえ、グリシンに依存性や習慣性はありません。

グリシンは体内で常に生成・代謝されているアミノ酸であり、薬物のように身体がそれに慣れてしまい、ないと眠れなくなるといった「身体的依存」や「精神的依存」を引き起こすことはありません。摂取を中止したことによる離脱症状(禁断症状)が起こるという報告もなく、安全に長期間利用することができます。必要ないと感じたらいつでもやめることができる、という安心感もグリシンのメリットです。

誰でも摂取して大丈夫ですか?

グリシンは非常に安全性の高い食品成分ですが、以下に該当する方は摂取前に医師や薬剤師に相談することをお勧めします。

- 妊娠中・授乳中の方: 妊娠中・授乳中の女性を対象とした安全性のデータは十分ではないため、万全を期して専門家にご相談ください。

- 特定の疾患で治療中の方、医薬品を服用中の方: 特に、統合失調症の治療薬の一部(クロザピンなど)は、グリシンとの相互作用が指摘されています。薬の効果に影響を与える可能性がないとは言い切れないため、かかりつけの医師や薬剤師に必ず相談してください。

- 腎臓や肝臓に重い疾患がある方: アミノ酸の代謝に影響が出る可能性があるため、医師の管理下で摂取を検討すべきです。

- 食品アレルギーがある方: サプリメントにグリシン以外の成分(アレルギーの原因となるもの)が含まれている可能性があります。原材料表示をよく確認してください。

上記に当てはまらない健康な成人であれば、推奨量を守る限り、安全に摂取できると考えて問題ありません。しかし、少しでも不安な点があれば、専門家に相談するのが最も確実です。