現代社会において、多くの人が睡眠に関する悩みを抱えています。仕事のプレッシャー、人間関係のストレス、不規則な生活習慣など、その原因は多岐にわたります。「寝つきが悪い」「夜中に何度も目が覚める」「朝起きても疲れが取れていない」といった悩みは、日中のパフォーマンス低下や心身の不調に直結する深刻な問題です。

質の高い睡眠は、単なる休息以上の意味を持ちます。記憶の定着、感情の整理、免疫機能の維持、ホルモンバランスの調整など、心と体を健康に保つための不可欠なプロセスです。しかし、意識するだけではなかなか改善が難しいのも事実です。

そこで注目されているのが、質の高い眠りを多角的にサポートする「睡眠グッズ」の存在です。最新のテクノロジーを駆使したスリープテック製品から、古くから伝わるリラックス法を応用したアイテムまで、その種類は実に様々です。

この記事では、数ある睡眠グッズの中から、あなたの悩みに合った最適な一品を見つけるためのガイドとして、2024年最新のおすすめアイテムを30種類厳選してご紹介します。寝具やパジャマといった基本的なアイテムから、香りや光、音、温熱効果を利用したリラックスグッズ、さらには睡眠を科学的に分析するガジェットまで、幅広いカテゴリーを網羅しました。

自分にぴったりの睡眠グッズを見つけ、それを日々の生活に取り入れることは、快適な眠りへの第一歩です。この記事が、あなたの睡眠の質を向上させ、より健康的で活力に満ちた毎日を送るための一助となれば幸いです。

目次

睡眠グッズとは

睡眠グッズとは、快適な入眠を促し、睡眠中の環境を整え、質の高い睡眠を維持することを目的としたアイテムの総称です。単に眠るための道具というだけでなく、心身のリラックスを促進し、睡眠に関する様々な悩みを解決するために開発されています。その範囲は非常に広く、私たちの睡眠環境を構成するあらゆる要素に対応する製品が存在します。

睡眠グッズが注目される背景には、睡眠の重要性に対する社会的な認識の高まりがあります。かつては「睡眠時間を削って働くこと」が美徳とされる風潮もありましたが、現在では、良質な睡眠が生産性の向上、心身の健康維持、そして生活の質の向上(QOL)に不可欠であるという考えが広く浸透しています。厚生労働省も「健康づくりのための睡眠指針」などを通じて、国民の睡眠改善を推進しており、睡眠は個人の問題だけでなく、社会全体の課題として捉えられています。(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット)

睡眠グッズは、大きく以下のカテゴリーに分類できます。

| カテゴリー | 主な役割と特徴 |

|---|---|

| 寝具 | 枕、マットレス、布団など。睡眠中の身体を物理的に支え、体圧分散や保温、吸湿などを担う最も基本的なグッズ。 |

| ウェア | パジャマ、ルームウェア、着圧ソックスなど。肌触りや吸湿性、保温性に優れ、リラックス感や寝返りのしやすさをサポートする。 |

| 香り・リラックス | アロマディフューザー、ピローミスト、入浴剤、ハーブティーなど。嗅覚や味覚を通じて脳に働きかけ、心身をリラックスモードに導く。 |

| 光・音対策 | アイマスク、耳栓、遮光カーテン、ホワイトノイズマシンなど。睡眠を妨げる外部からの刺激(光や音)を遮断し、静かで暗い環境を作る。 |

| 温めグッズ | ホットアイマスク、湯たんぽ、腹巻きなど。体を部分的に温めることで血行を促進し、リラックス効果や深部体温の調整を助ける。 |

| 食品・サプリメント | 機能性表示食品、サプリメントなど。睡眠の質を高めるとされる成分(GABA、グリシン、L-テアニンなど)を摂取し、体内からアプローチする。 |

| 快眠ガジェット | 睡眠トラッカー、スマートライトなど。センサーやアプリを用いて睡眠状態を可視化・分析したり、最適な環境を自動で制御したりする。 |

これらのグッズは、単独で使用するだけでなく、複数を組み合わせることで相乗効果が期待できます。例えば、「寝つきが悪い」という悩みに対しては、リラックス効果のあるアロマを焚きながら、遮光性の高いアイマスクを着けて、肌触りの良いパジャマでベッドに入るといった使い方が考えられます。

近年では、「スリープテック」と呼ばれる、睡眠(Sleep)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた分野が急速に成長しています。睡眠計測マットやスマートリングなどのガジェットは、これまで感覚的にしか捉えられなかった「睡眠の質」を、レム睡眠・ノンレム睡眠の時間、中途覚醒の回数、心拍数といった客観的なデータで示してくれます。これにより、ユーザーは自身の睡眠パターンを正確に把握し、どのグッズや生活習慣が効果的だったかを検証しながら、より効率的に睡眠改善に取り組めるようになりました。

睡眠グッズを選ぶ際は、まず自分の睡眠の悩みを明確にし、それが何に起因するのかを考えることが重要です。そして、この記事で紹介するような様々なグッズの中から、自分のライフスタイルや好みに合った、「これなら続けられそう」と思えるものから試してみるのが良いでしょう。高価なものばかりでなく、手頃な価格で始められるアイテムもたくさんあります。睡眠グッズを賢く活用し、自分だけの最適な快眠環境を整えていきましょう。

睡眠の質が低下する主な原因

多くの人が悩む睡眠の質の低下は、決して単一の原因で起こるわけではありません。生活習慣、精神状態、寝室環境、そして身体的な変化など、複数の要因が複雑に絡み合って生じます。自分に合った睡眠グッズを見つけるためには、まず自分の睡眠を妨げている原因が何なのかを理解することが不可欠です。ここでは、睡眠の質が低下する主な原因を4つの側面に分けて詳しく解説します。

生活習慣の乱れ

現代人の生活は、睡眠の質を低下させる要因に満ちています。特に、体内時計(サーカディアンリズム)を乱すような習慣は、深刻な影響を及ぼします。

- 不規則な就寝・起床時間: 休日だからといって昼過ぎまで寝てしまう「寝だめ」や、平日でも日によって就寝時間がバラバラな生活は、体内時計を混乱させる最大の原因です。体内時計が乱れると、眠りを誘うホルモンであるメラトニンの分泌リズムが崩れ、寝つきが悪くなったり、日中に強い眠気に襲われたりします。

- 就寝前のスマートフォンやPCの使用: スマートフォンやPCの画面から発せられるブルーライトは、メラトニンの分泌を強力に抑制する作用があります。本来、夜になると自然に分泌が増えるはずのメラトニンが、就寝前にブルーライトを浴びることで十分に分泌されず、脳が覚醒状態になってしまい、スムーズな入眠が妨げられます。

- カフェインやアルコールの摂取: コーヒーや緑茶に含まれるカフェインには強い覚醒作用があり、その効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分~1時間でピークに達し、数時間持続します。夕方以降のカフェイン摂取は、寝つきを悪くする原因となります。また、アルコールは一時的に寝つきを良くするように感じられますが、実際には睡眠の後半部分で眠りを浅くし、中途覚醒を増やすことが知られています。利尿作用によるトイレの回数の増加も、睡眠を妨げる一因です。

- 運動不足: 日中に適度な運動をすると、心地よい疲労感から寝つきが良くなるだけでなく、深いノンレム睡眠が増加し、睡眠の質が向上します。逆に運動不足の生活では、体温のメリハリがつきにくく、睡眠と覚醒のリズムが曖昧になりがちです。

ストレスや精神的な疲れ

精神的な状態も、睡眠の質に深く関わっています。仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安といったストレスは、自律神経のバランスを崩す大きな要因です。

自律神経には、体を活動的にする「交感神経」と、リラックスさせる「副交感神経」があります。日中は交感神経が優位に働き、夜になると副交感神経が優位になることで、心身がリラックスし、自然な眠りへと移行します。

しかし、強いストレスや不安を抱えていると、夜になっても交感神経が活発な状態が続いてしまいます。これは、「闘争・逃走反応」 と呼ばれる、危険から身を守るための体の防御システムが過剰に働いている状態です。心拍数が上がり、血圧が上昇し、筋肉が緊張するため、ベッドに入ってもなかなか寝付けません。

また、ストレスを感じると「コルチゾール」というストレスホルモンが分泌されます。コルチゾールは本来、朝に最も多く分泌されて体を覚醒させ、夜にかけて減少していくリズムを持っています。しかし、慢性的なストレスにさらされていると、夜間でもコルチゾールの分泌レベルが高いまま維持されてしまい、これが不眠の原因となることがあります。心配事や悩み事が頭から離れず、ぐるぐると考え込んでしまう「反芻思考」も、脳を覚醒させ、安らかな眠りを妨げる要因です。

寝室の環境が合っていない

自分では気づきにくいものの、寝室の物理的な環境が睡眠の質を大きく左右しているケースは少なくありません。快適な睡眠のためには、五感に与える刺激を適切にコントロールすることが重要です。

- 光: 睡眠ホルモンであるメラトニンは、光によって分泌が抑制されます。就寝時は、部屋の照明はもちろん、窓から差し込む街灯や、電子機器の小さなLEDライトなども睡眠の妨げになります。できるだけ真っ暗な環境を作ることが理想です。

- 音: 交通騒音、近隣の生活音、家族のいびきなど、予期せぬ音は睡眠を浅くし、中途覚醒の原因となります。特に、人間は眠っている間も聴覚は働いているため、小さな物音でも脳が反応してしまうことがあります。

- 温度と湿度: 寝室が暑すぎたり寒すぎたりすると、体温調節のために体に負担がかかり、安眠できません。一般的に、睡眠に適した寝室の温度は夏場で25~26℃、冬場で20~22℃程度、湿度は年間を通じて50~60%が快適とされています。季節に合わせて寝具や空調を調整することが大切です。

- 寝具との相性: 体に合わない枕やマットレスも、睡眠の質を低下させる大きな原因です。枕の高さが合っていないと、首や肩に負担がかかり、コリや痛みの原因になります。マットレスが硬すぎたり柔らかすぎたりすると、体圧がうまく分散されず、寝返りが打ちにくくなったり、腰痛を引き起こしたりすることがあります。

加齢やホルモンバランスの変化

年齢を重ねることによる自然な身体的変化や、ホルモンバランスの変動も、睡眠パターンに影響を与えます。

- 加齢: 年齢とともに、深いノンレム睡眠が減少し、眠りが浅くなる傾向があります。また、メラトニンの分泌量も全体的に減少するため、寝つきが悪くなったり、早朝に目が覚めやすくなったりします。頻尿など、他の加齢に伴う身体症状が睡眠を妨げることもあります。

- 女性ホルモンの変動: 女性の場合、月経周期、妊娠、更年期といったライフステージで女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)のバランスが大きく変動し、これが睡眠に影響します。例えば、月経前はプロゲステロンの影響で日中に眠気を感じやすくなる一方、夜の睡眠の質は低下することがあります。更年期には、エストロゲンの減少により、ホットフラッシュ(のぼせ・ほてり)や寝汗が起こりやすくなり、中途覚醒の原因となります。

これらの原因は、一つだけでなく複数が絡み合っていることがほとんどです。自分の睡眠の質を低下させている原因を特定し、それに対応する睡眠グッズや生活習慣の改善を試みることが、快眠への近道となります。

睡眠グッズを選ぶ3つのポイント

多種多様な睡眠グッズの中から、自分にとって本当に価値のある一品を見つけ出すのは簡単なことではありません。高価なものを買ったのに効果が感じられなかったり、使い方が面倒で結局使わなくなってしまったりという失敗は避けたいものです。ここでは、後悔しない睡眠グッズ選びのための3つの重要なポイントを解説します。

① 自分の睡眠の悩みに合わせて選ぶ

最も重要なのは、「なぜ眠れないのか」「睡眠のどの部分に課題があるのか」という、自分の悩みの根本原因を突き止め、それに直接アプローチできるグッズを選ぶことです。睡眠の悩みは、大きく3つのタイプに分けられます。それぞれのタイプごとにおすすめのグッズの方向性を理解しましょう。

| 悩みタイプ | 主な症状 | 原因の例 | おすすめのグッズの方向性 |

|---|---|---|---|

| 入眠困難タイプ | ・ベッドに入ってから30分以上寝付けない ・寝る前に考え事をしてしまう |

・ストレス、不安 ・就寝前のスマホ利用 ・カフェイン摂取 |

・心身をリラックスさせるグッズ ・入眠環境を整えるグッズ |

| 中途覚醒タイプ | ・夜中に何度も目が覚める ・一度起きると再入眠しにくい |

・体に合わない寝具 ・音、光、温度などの環境要因 ・加齢、ホルモンバランス |

・睡眠中の快適さを維持するグッズ ・外部刺激を遮断するグッズ |

| 熟眠障害・早朝覚醒タイプ | ・ぐっすり眠れた感じがしない ・朝起きても疲れが取れていない ・予定より早く目が覚めてしまう |

・体内時計の乱れ ・アルコールの影響 ・睡眠サイクルの問題 |

・睡眠サイクルを整えるグッズ ・睡眠状態を可視化するグッズ |

寝つきが悪い人

寝つきが悪い「入眠困難タイプ」の人は、心身がリラックスできていないか、眠るための環境が整っていない可能性があります。選ぶべきは、交感神経の高ぶりを鎮め、副交感神経を優位に切り替える手助けをしてくれるグッズです。

- リラックスを促すグッズ:

- 香り: ラベンダーやベルガモットなど、鎮静作用のある香りのアロマオイルをディフューザーで焚いたり、ピローミストを枕に吹きかけたりするのが効果的です。

- 入浴: 就寝1~2時間前に、重炭酸入浴剤などを入れたぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、体の深部体温が一旦上がり、その後の下降プロセスで自然な眠気が誘発されます。

–温め: ホットアイマスクで目元を温めると、目の周りの筋肉がほぐれ、リラックス効果が高まります。

- 入眠環境を整えるグッズ:

- 光対策: 遮光性の高いカーテンやアイマスクで、外部からの光を完全にシャットアウトしましょう。

- 音対策: 耳栓やホワイトノイズマシンを使い、気になる騒音をマスキングすることで、静かで集中できる睡眠環境を作ります。

眠りが浅く、途中で起きてしまう人

「中途覚醒タイプ」の人は、睡眠中に何らかの不快感や外部からの刺激によって眠りが妨げられている可能性が高いです。睡眠中の快適性を維持し、深い眠りを継続させるためのグッズが有効です。

- 身体的な快適性を高めるグッズ:

- マットレス・枕: 体圧分散性に優れたマットレスや、自分の首のカーブに合った枕に替えることで、寝返りがスムーズになり、体への負担が軽減されます。

- 抱き枕: 横向きで寝る際に抱き枕を使うと、体の重さが分散され、安定した姿勢を保ちやすくなります。

- 着圧ソックス: 足のむくみや冷えが気になる人は、睡眠用の着圧ソックスを試してみると、血行が促進されて不快感が和らぐことがあります。

- 外部刺激を遮断するグッズ:

- 前述のアイマスクや耳栓、遮光カーテンは、中途覚醒の防止にも非常に効果的です。

朝スッキリ起きられない人

「熟眠障害・早朝覚醒タイプ」の人は、睡眠の質そのものが低いか、体内時計が乱れている可能性があります。睡眠サイクルを整え、睡眠の状態を客観的に把握するためのグッズが役立ちます。

- 体内時計を整えるグッズ:

- スマートライト: 設定した起床時間に合わせて、太陽の光のように徐々に明るくなるライトは、体内時計をリセットし、自然な目覚めを促します。

- 睡眠を可視化するグッズ:

- 睡眠トラッカー: スマートリングや睡眠計測マットなどのガジェットで、自分の睡眠時間、睡眠の深さ、中途覚醒の回数などを記録・分析します。これにより、どの生活習慣が良い影響を与え、何が睡眠を妨げているのかを客観的に評価でき、改善のサイクルを回しやすくなります。

② 使い続けられる手軽さや価格で選ぶ

睡眠の改善は一朝一夕で成し遂げられるものではなく、継続が何よりも重要です。そのため、どんなに高機能なグッズでも、使うのが面倒だったり、経済的な負担が大きすぎたりすると、長続きしません。

- 手軽さ:

- 枕にスプレーするだけのピローミスト、お風呂に入れるだけの入浴剤、履くだけの着圧ソックスなどは、日々の生活に手軽に取り入れやすい代表例です。

- ガジェット類を選ぶ際も、充電の頻度やアプリの操作性など、日々の使い勝手を確認することが大切です。マットレスの下に敷きっぱなしにできる睡眠計測マットなどは、装着の手間がなく便利です。

- 価格:

- 睡眠グッズの価格帯は、数百円の入浴剤から数十万円の高級マットレスまで様々です。最初から高価なものに手を出すのではなく、まずはドラッグストアなどで手に入る手頃な価格のアイテムから試してみるのが賢明です。

–コストパフォーマンス: 例えば、繰り返し使える充電式のホットアイマスクや、長く使える高品質な寝具は、初期投資は高くても長期的に見ればコストパフォーマンスが高いと言えます。自分の予算と、そのグッズがもたらすであろう効果や使用期間を天秤にかけて判断しましょう。

- 睡眠グッズの価格帯は、数百円の入浴剤から数十万円の高級マットレスまで様々です。最初から高価なものに手を出すのではなく、まずはドラッグストアなどで手に入る手頃な価格のアイテムから試してみるのが賢明です。

③ プレゼント用ならデザインや機能性を重視する

家族や友人、パートナーへ日頃の感謝や労いを込めて睡眠グッズをプレゼントするのも素敵です。プレゼントとして選ぶ場合は、実用性に加えて、いくつかの特別な視点が必要になります。

- デザイン性:

- 受け取った相手が嬉しい気持ちになるような、洗練されたデザインやおしゃれなパッケージのものが喜ばれます。ルームウェアブランドのパジャマや、高級感のあるブランケット、デザイン性の高いアロマディフューザーなどは、プレゼントに最適です。

- 機能性と特別感:

- 「自分ではなかなか買わないけれど、貰ったら嬉しい」と感じるような、少し贅沢で機能性の高いアイテムが狙い目です。例えば、有名ブランドの入浴剤セットや、複数の香りが楽しめるアロマオイルのセット、肌触りの良いシルクの枕カバーなどが挙げられます。

- 相手の好みに配慮:

- 枕やマットレスのように、個人の体型や好みが大きく影響するものは、サプライズプレゼントには不向きです。もし寝具を贈りたい場合は、一緒に選びに行くか、ギフトカードを贈るのが良いでしょう。

-香りの好みも人それぞれなので、強すぎない自然な香りや、複数の種類から選べるギフトセットが無難です。

- 枕やマットレスのように、個人の体型や好みが大きく影響するものは、サプライズプレゼントには不向きです。もし寝具を贈りたい場合は、一緒に選びに行くか、ギフトカードを贈るのが良いでしょう。

これらの3つのポイントを踏まえることで、数多くの選択肢の中から、あなたの睡眠の質を確実に向上させてくれる、最適なパートナーとなる睡眠グッズを見つけられるはずです。

【寝具編】おすすめの睡眠グッズ8選

睡眠の質の根幹をなすのが、毎日使う「寝具」です。人生の約3分の1を過ごす場所だからこそ、体に合ったものを選ぶことが快眠への最短ルートと言えます。ここでは、枕からベッドフレームまで、睡眠環境の土台となるおすすめの寝具をご紹介します。

① 枕|ブレインスリープピロー

「脳が眠る枕」というコンセプトで話題の枕です。最大の特徴は、抜群の通気性で睡眠時に発生する頭部の熱を放出し、脳を深く休ませることを目指す点にあります。独自開発の3次元構造素材は、90%以上が空気層でできており、熱や湿気がこもりにくい構造です。また、この素材は「パーソナルフィット」を実現し、使う人の頭の形や重さに合わせて7日間かけて馴染んでいきます。汚れたら水洗いでき、清潔に保てるのも嬉しいポイントです。寝つきが悪い方や、寝汗をかきやすい方におすすめです。

(参照:ブレインスリープ公式サイト)

② マットレス|コアラマットレス

「朝、起きるのが楽しみになる」を掲げる人気のマットレスブランドです。振動を吸収する「ゼロ・ディスターバンス技術」が特徴で、隣で寝ている人の寝返りや動きが伝わりにくく、パートナーとの眠りを妨げません。低反発と高反発を組み合わせた独自の「クラウドセル」素材が、体の凹凸に合わせて的確にフィットし、優れた体圧分散性を実現します。120日間のトライアル期間が設けられており、自宅でじっくりと寝心地を試せる安心感も大きな魅力です。腰痛に悩む方や、二人で寝る方には特におすすめの選択肢です。

(参照:コアラマットレス公式サイト)

③ 掛け布団|西川株式会社

創業1566年の老舗寝具メーカーである西川の掛け布団は、品質と信頼性の高さで定評があります。特に羽毛布団は、厳選された高品質なダウンを使用しており、軽さと暖かさ、そして優れた吸湿発散性を両立しています。季節や住環境に合わせて、ダウンパワーや詰め物量の異なる様々なラインナップから選べます。また、近年では羽毛に匹敵する機能性を持つ合繊布団も開発されており、アレルギーが気になる方や手軽に洗濯したい方にも対応しています。質の高い眠りを支える、安心の逸品です。

(参照:西川株式会社公式サイト)

④ 敷きパッド|GOKUMIN

マットレスや布団の上に敷くことで、寝心地を調整し、寝具本体を汚れから守るのが敷きパッドの役割です。GOKUMINの敷きパッドは、季節や好みに合わせて多様な選択肢を提供しています。夏には接触冷感素材でひんやりと快適に、冬には吸湿発熱素材で暖かく眠れます。マットレスの硬さが合わないと感じる場合でも、敷きパッド一つで寝心地を大きく改善できる可能性があります。リバーシブルで一年中使えるタイプもあり、手軽に洗濯できるため、常に清潔な睡眠環境を保ちたい方におすすめです。

(参照:GOKUMIN公式サイト)

⑤ 抱き枕|MOGU

独特の感触で人気のMOGUの抱き枕は、リラックスした寝姿勢をサポートします。中材には、直径1mm以下のパウダービーズ®を使用しており、体の曲線に合わせて自在に変形し、優しくフィットします。横向き寝の際に抱きかかえることで、腕や足の重さが分散され、肩や腰への負担を軽減します。また、抱きつくことによる安心感が、精神的なリラックスにも繋がります。妊婦さんのシムス位をサポートするマタニティ用としても人気が高く、寝姿勢が定まらない方に試してほしいアイテムです。

(参照:MOGUストア公式サイト)

⑥ ブランケット|Barefoot Dreams

カリフォルニア・マリブ発のブランド、Barefoot Dreamsのブランケットは、その極上の肌触りで世界中のセレブリティにも愛用されています。独自開発されたマイクロファイバー「COZYCHIC®」は、カシミアのような柔らかさと滑らかさを持ちながら、吸湿・放湿性に優れ、家庭で洗濯・乾燥が可能です。適度な重みが心地よい安心感を与え、ソファでのリラックスタイムからベッドでの使用まで、様々なシーンで活躍します。自分へのご褒美や、大切な人へのプレゼントとしても最適な、贅沢な一枚です。

(参照:Barefoot Dreams公式サイト)

⑦ ベッドフレーム|無印良品

無印良品のベッドフレームは、シンプルで飽きのこないデザインと、高い機能性で人気を集めています。素材はオークやウォールナットなど、部屋の雰囲気に合わせて選べます。特に「収納ベッド」は、ベッド下のデッドスペースを有効活用できるため、収納が少ないお部屋に最適です。また、脚の高さを変えられたり、ヘッドボードを後付けできたりと、ライフスタイルの変化に合わせてカスタマイズできる柔軟性も魅力です。長く使える、質の良いベーシックなベッドフレームを探している方におすすめです。

(参照:株式会社良品計画 無印良品公式サイト)

⑧ 布団カバー|ニトリ Nウォーム

「お、ねだん以上。」のキャッチフレーズで知られるニトリの「Nウォーム」シリーズは、冬の快眠をサポートする定番アイテムです。体から発散される水分を熱に変える「吸湿発熱」素材を使用しており、布団に入った瞬間のひんやり感を軽減し、暖かさをキープします。年々進化を続けており、保湿効果や静電気軽減機能を備えた上位モデルも登場しています。寒い冬の夜、なかなか体が温まらずに寝付けないという悩みを抱える方には、手軽に試せる効果的な解決策となるでしょう。

(参照:ニトリ公式サイト)

【パジャマ・ウェア編】おすすめの睡眠グッズ3選

眠るときの服装は、睡眠の質に直接影響を与える重要な要素です。肌触り、吸湿性、保温性、そして体を締め付けないリラックスできる設計が求められます。ここでは、快適な眠りをサポートするために特別に作られたパジャマやウェアをご紹介します。

① パジャマ|ワコール 睡眠科学

下着メーカーのワコールが、長年にわたる人間科学の研究を基に開発したのが「睡眠科学」ブランドのパジャマです。「寝返り」「温度」「肌」という3つの快適を追求し、眠っている間の体の動きを妨げない独自のパターン設計が特徴です。例えば、肩や腕周りの設計にゆとりを持たせることで、スムーズな寝返りをサポートします。

素材にもこだわり、肌触りの良い綿100%のサテン生地や、なめらかなシルク、夏に涼しい楊柳(ようりゅう)素材など、季節や好みに合わせて選べる豊富なバリエーションが揃っています。体を締め付けないゆったりとした着心地でありながら、だらしなく見えない上品なデザインも魅力です。睡眠中の体の動きを科学的に分析して作られたパジャマは、ただのリラックスウェアとは一線を画す快適さを提供してくれます。日中着ていた服のまま寝てしまうことがある人や、今使っているパジャマに窮屈さを感じている人に、ぜひ一度試してほしい本格的な快眠ウェアです。

(参照:ワコールウェブストア)

② ルームウェア|ジェラートピケ

「大人のデザート」をコンセプトに、着心地へのこだわりとファッション性を両立させたルームウェアブランドとして絶大な人気を誇るのが「ジェラートピケ」です。ブランドの代名詞ともいえる「ジェラート」素材は、ふわふわでモコモコとした極上の肌触りが特徴で、一度着たら手放せなくなるほどの心地よさです。

睡眠専用のパジャマというよりは、お部屋でのリラックスタイムからそのまま眠りにつくまでをシームレスに繋ぐウェアとしてデザインされています。デザイン性が非常に高く、毎シーズン発表される新作は多くのファンを魅了します。着ているだけで気分が上がるような可愛らしいデザインは、心身のリラックスにも繋がります。睡眠グッズとしてだけでなく、オフタイムの気分を高めるアイテムとして、自分へのご褒美や友人へのプレゼントにも最適です。肌触りが良く、リラックスできるウェアを求めている方におすすめです。

(参照:gelato pique公式サイト)

③ 着圧ソックス|メディキュット

日中の立ち仕事やデスクワークで足がパンパンにむくんでしまうと、その不快感でなかなか寝付けないことがあります。そんな悩みに応えるのが、寝ながら使える着圧ソックス「寝ながらメディキュット」です。英国の医療用ストッキングをルーツに持ち、足首からふくらはぎ、太ももへと、寝ている間に最適な圧力値で段階的に脚を引き締める「段階圧力設計」が採用されています。

就寝中に適した低めの圧力値に設計されているため、締め付けすぎによる不快感がなく、快適に着用できます。翌朝、脚のすっきり感を実感できると多くのユーザーから支持されています。ラベンダーカラーやふわふわの素材を使用したタイプなど、リラックスタイムにぴったりのデザインも揃っています。足のむくみやだるさが原因で寝つきが悪いと感じている方にとって、手軽に始められる効果的なケアアイテムです。ただし、サイズが合わないと効果が得られなかったり、逆に血行を妨げたりする可能性もあるため、必ず自分のサイズに合ったものを選びましょう。

(参照:メディキュット公式サイト)

【香り・リラックス編】おすすめの睡眠グッズ5選

五感の中でも、嗅覚は感情や記憶を司る脳の大脳辺縁系に直接働きかけるため、心身をリラックスさせる上で非常に重要な役割を果たします。心地よい香りは、日中の緊張を解きほぐし、スムーズな入眠をサポートしてくれます。ここでは、香りの力を活用したおすすめのリラックスグッズをご紹介します。

① アロマディフューザー|無印良品

手軽にアロマテラピーを始めたい方に絶大な人気を誇るのが、無印良品の「超音波うるおいアロマディフューザー」です。超音波で水をミスト状にして、エッセンシャルオイル(精油)の香りを効率よく拡散します。火を使わないため、就寝時にも安心して使用できます。

広い部屋でも香りが楽しめる大容量タイプや、枕元で使いやすいポータブルタイプなど、用途に合わせてサイズを選べるのも魅力です。また、2段階の明るさ調整が可能なLEDライト機能も付いており、間接照明としても活躍します。タイマー機能で自動的に電源が切れるため、つけっぱなしの心配もありません。無印良品では、睡眠におすすめの「おやすみブレンド」など、豊富な種類のエッセンシャルオイルも販売されており、アロマ初心者でも気軽に始められます。寝室をリラックスできる香りと柔らかな光で満たしたい方に最適なアイテムです。

(参照:株式会社良品計画 無印良品公式サイト)

② ピローミスト|THE PUBLIC ORGANIC

「精油の力で、心と体を健やかにする」をコンセプトにした国産オーガニックコスメブランド、THE PUBLIC ORGANICのピローミストは、手軽さと本格的な香りで人気です。100%天然由来原料と100%精油調合にこだわって作られており、合成香料は一切使用していません。

特に人気なのが、「クオリティスリープ」と名付けられたシリーズです。ヒノキやシダーウッドなどの深い森を思わせる香りの「クリアアウェイク」と、ラベンダーやイランイランなどの甘く穏やかな香りの「フォールアスリープ」の2種類があり、その日の気分で使い分けられます。寝る前に枕やシーツに数回スプレーするだけで、精油の芳香成分がゆっくりと揮発し、心地よい眠りへと誘います。ディフューザーを準備するのが面倒な方や、旅行先にもお気に入りの香りを持っていきたい方におすすめの手軽なアイテムです。

(参照:THE PUBLIC ORGANIC公式サイト)

③ アロマオイル・精油|生活の木

国内外のハーブやアロマテラピー関連商品を幅広く取り扱う専門ブランド「生活の木」。そのエッセンシャルオイル(精油)は、品質の高さと種類の豊富さで、アロマテラピーの上級者から初心者まで幅広く信頼されています。世界中の提携農園から厳選された植物を原料とし、徹底した品質管理のもとで生産されています。

睡眠におすすめの代表的な精油としては、鎮静作用で知られる「ラベンダー」、柑橘系の爽やかさで不安を和らげる「ベルガモット」、心を落ち着かせるウッディな香りの「サンダルウッド」などが挙げられます。これらの精油をブレンドして自分だけのオリジナルの香りを作るのも、アロマテラピーの醍醐味です。ディフューザーで香りを拡散させるだけでなく、キャリアオイルで希釈してマッサージに使ったり、お風呂に数滴垂らしたりと、様々な楽しみ方ができます。本格的なアロマで質の高いリラックスタイムを過ごしたい方に最適です。

(参照:株式会社生活の木 公式サイト)

④ 入浴剤|BARTH

ドイツの希少な「中性重炭酸泉」を家庭で再現することを目指して開発された入浴剤がBARTHです。その特徴は、お湯を中性に保つ独自の技術により、有効成分である重炭酸イオンが豊富に溶け込む点にあります。この重炭酸イオンが溶け込んだお湯にゆっくり浸かることで、血行が促進され、疲労回復や肩こり・腰痛の緩和に効果が期待できます。

BARTHを使った入浴法のポイントは、37~40℃のぬるめのお湯に15分以上浸かること。これにより副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできます。また、入浴中に体温がじっくりと上昇し、お風呂から上がった後に深部体温がスムーズに下がることで、自然な眠気が訪れやすくなります。香料や着色料が含まれていないため、敏感肌の方でも使いやすいのも特徴です。日々の疲れがなかなか取れない方や、体の冷えが気になる方は、就寝前のバスタイムを特別なリラックス時間に変えてみてはいかがでしょうか。

(参照:BARTH公式サイト)

⑤ ハーブティー|カモミールティー

古くからヨーロッパで「眠りのためのハーブ」として親しまれてきたカモミール。その花から作られるカモミールティーは、リラックス効果が高く、就寝前の飲み物として最適です。カモミールに含まれる「アピゲニン」という成分が、脳の神経を鎮め、不安を和らげる働きがあるとされています。

りんごのようなほのかに甘い香りが特徴で、心を穏やかにしてくれます。もちろんノンカフェインなので、睡眠を妨げる心配もありません。就寝1時間ほど前に、温かいカモミールティーをゆっくりと飲む習慣を取り入れることで、心と体が自然に「おやすみモード」へと切り替わるのを助けます。ティーバッグタイプなら手軽に楽しめますし、ドライハーブからじっくり淹れるのもおすすめです。はちみつを少し加えると、さらにリラックス効果が高まります。

(参照:農林水産省Webサイト)

【光・音対策編】おすすめの睡眠グッズ4選

快適な睡眠環境の基本は「静かで暗いこと」。現代の生活環境では、窓から漏れる街灯の光や、深夜でも聞こえてくる生活音など、睡眠を妨げる刺激が少なくありません。ここでは、そうした外部からの光と音を効果的にシャットアウトし、理想的な寝室環境を作るためのグッズをご紹介します。

① アイマスク|VENEX

アイマスクは、光を遮断する最も手軽で効果的なアイテムです。中でも、リカバリーウェアで知られるVENEXの「リカバリーアイマスク」は、独自の機能性を備えています。このアイマスクには、ナノプラチナなどの鉱物を練り込んだ特殊繊維「PHT」が使用されており、着用することで体のリラックス状態をサポートし、質の高い休養へと導くことを目指しています。

もちろん、アイマスクとしての基本的な性能も高く、顔の凹凸にフィットしやすい立体的なデザインで、高い遮光性を実現しています。耳にかける紐はソフトな素材で、長さの調節も可能なため、長時間着用しても耳が痛くなりにくいのが特徴です。肌触りの良いストレッチ素材が、目元を優しく包み込みます。光に敏感で些細な明かりでも目が覚めてしまう方や、出張や旅行中の移動時間など、明るい場所で仮眠を取りたい方にも最適なアイテムです。

(参照:VENEX公式サイト)

② 耳栓|MOLDEX

耳栓は、気になる騒音を物理的に遮断し、静かな環境を作り出すための強力なツールです。アメリカの聴覚保護具専門メーカーであるMOLDEX社の耳栓は、その高い遮音性能と快適なフィット感で世界的に評価されています。特に「Meteors(メテオ)」や「Camo Plugs(カモプラグ)」といったフォームタイプの耳栓は、多くの愛用者がいます。

これらの耳栓は、非常に柔らかい発泡ウレタン素材でできており、指で細く潰して耳に入れると、ゆっくりと膨らんで耳の穴の形にぴったりとフィットします。遮音性能は「NRR(ノイズ・リダクション・レイティング)」という数値で示され、MOLDEXの製品はNRR33デシベルという業界最高水準の性能を誇るものもあります。パートナーのいびき、近隣の生活音、交通騒音などが原因で眠れない方にとって、救世主となり得るアイテムです。使い捨てタイプなので衛生的であり、様々な形状やサイズがセットになったお試しパックも販売されているため、自分に最適なものを見つけやすいのも利点です。

(参照:MOLDEX公式サイト)

③ 遮光カーテン|ニトリ

寝室の窓から差し込む光は、体内時計を乱し、睡眠の質を低下させる大きな原因となります。ニトリの遮光カーテンは、手頃な価格でありながら、豊富なデザインと高い機能性で人気です。遮光性能は「遮光等級」によってランク分けされており、最も性能の高い「遮光1級」のカーテンは、遮光率99.99%以上で、人の顔の表情が識別できないレベルまで室内を暗くできます。

さらに、ニトリのカーテンには遮光機能だけでなく、「遮熱・断熱」機能や「防音」機能、「形状記憶」加工が施されたものも多くあります。遮熱・断熱機能は、夏は外からの熱気を、冬は室内の暖気を逃しにくくするため、冷暖房の効率を高め、一年を通して快適な室温を保つのに役立ちます。防音機能は、外からの騒音を軽減する効果も期待できます。朝日が眩しくて早く目が覚めてしまう方や、夜勤などで日中に睡眠をとる必要がある方には、遮光1級のカーテンが必須アイテムと言えるでしょう。

(参照:ニトリ公式サイト)

④ ホワイトノイズマシン|Anker Soundcore Sleep

突発的な物音(ドアが閉まる音、車のクラクションなど)は、たとえ小さな音でも睡眠を妨げる原因になります。ホワイトノイズマシンは、「シュー」という換気扇やテレビの砂嵐のような音(ホワイトノイズ)を発生させ、他の環境音をかき消す(マスキングする)ための装置です。これにより、耳障りな騒音を目立たなくし、静かで安定した音環境を作り出します。

スマートフォン周辺機器で有名なAnkerが手掛ける「Soundcore Sleep」シリーズは、ホワイトノイズだけでなく、雨音や波の音、鳥のさえずりといったヒーリングサウンドも再生できます。専用アプリと連携させることで、音の種類や音量、再生時間を細かく設定可能です。また、睡眠モニタリング機能を搭載したモデルもあり、自分の睡眠状態を把握することもできます。完全な無音だと逆に落ち着かない方や、マンションなどで隣室の生活音が気になる方に特におすすめの快眠ガジェットです。

(参照:Anker Japan公式サイト)

【温めグッズ編】おすすめの睡眠グッズ4選

「冷えは万病のもと」と言われるように、体の冷えは血行不良を招き、睡眠の質を低下させる一因となります。特に手足やお腹といった末端や中心部が冷えていると、なかなか寝付けません。体を効果的に温めることは、リラックスを促し、スムーズな入眠を助けます。ここでは、手軽に使える温めグッズをご紹介します。

① ホットアイマスク|めぐりズム

パソコンやスマートフォンを長時間使用する現代人にとって、目の疲れは深刻な問題です。目の周りの筋肉が緊張していると、リラックスできず、寝つきが悪くなることがあります。花王の「めぐりズム 蒸気でホットアイマスク」は、袋から開封するだけで約40℃の心地よい蒸気が発生し、目元をじんわりと温めてくれる使い捨てタイプのアイマスクです。

約20分間続く温かい蒸気が、働き続けた目を優しく包み込み、緊張をほぐして気分をリフレッシュさせます。まるで蒸しタオルを当てているかのような気持ちよさで、就寝前や休憩時間のリラックスタイムに最適です。無香料タイプのほか、ラベンダーやカモミールといったリラックス効果のある香りが付いたタイプもあり、気分に合わせて選べます。手軽に目元の疲れを取り、リラックスモードに切り替えたい方におすすめの定番アイテムです。

(参照:花王株式会社 めぐりズム公式サイト)

② 湯たんぽ|Fashy

昔ながらの暖房器具である湯たんぽは、その優しい温かさが見直され、再び人気を集めています。ドイツのfashy(ファシー)社製の湯たんぽは、継ぎ目のない一体成型で作られた高品質なPVC(塩化ビニル樹脂)素材を使用しており、安全性と耐久性に優れています。お湯だけでなく、夏場は水を入れて水枕としても使えるため、一年中活躍します。

布団の中に入れておくと、電気毛布のように空気を乾燥させることなく、じんわりとした自然な暖かさが長時間持続します。足元を温めることで、全身の血行が促進され、リラックスして眠りにつけます。また、お腹の上に置いて温めると、内臓の働きを助け、生理痛の緩和にも効果が期待できます。デザイン性の高いおしゃれなカバーが豊富なのもfashyの魅力で、プレゼントにも喜ばれます。足先の冷えがひどくて寝付けない方や、乾燥が気になる方にぴったりのアイテムです。

(参照:fashy Japan公式サイト)

③ レッグウォーマー|チュチュアンナ

足が冷えると、体は熱を逃がさないように血管を収縮させるため、深部体温が下がりにくくなり、寝つきが悪くなります。靴下を履いて寝ると、足裏からの放熱が妨げられて逆に睡眠の質を下げることがありますが、足首を温めるレッグウォーマーなら、つま先が開いているため、適切な放熱を妨げずに冷え対策ができます。

特に、足首の内側にある「三陰交(さんいんこう)」というツボは、冷えに効果的とされる重要なポイントです。この部分をレッグウォーマーで温めることで、効率的に下半身の血行を促進できます。チュチュアンナなどの靴下専門店では、シルクやウールといった保温性の高い素材を使用したものや、締め付け感の少ないゆったりとした編み方のものなど、睡眠時に適した様々なレッグウォーマーが販売されています。冷え性で、特に足元の冷えに悩んでいる方は、ぜひ試してみてください。

(参照:チュチュアンナ公式サイト)

④ 腹巻き|グンゼ

お腹を温めることは、全身の血行を促進し、内臓の働きを活発にする上で非常に重要です。下着メーカーのグンゼが展開する腹巻きは、長年の知見を活かした快適な着け心地が特徴です。薄手で体にフィットし、アウターに響きにくいデザインのものが多く、日中から就寝時までストレスなく着用できます。

素材も、肌に優しい綿混素材や、保温性と吸湿性に優れたシルク混、冬場に暖かい発熱素材など、季節や用途に合わせて選べます。お腹を温めることで、腸の動きが活発になり、便秘の改善にも繋がると言われています。また、女性の場合は、生理痛の緩和や、子宮周りの血行を良くするためにも腹巻きは効果的です。お腹が冷えやすい方、胃腸が弱い方、そして冷えによる体の不調を感じるすべての方におすすめしたい、日本の伝統的な健康グッズです。

(参照:グンゼ株式会社公式サイト)

【食品・サプリメント編】おすすめの睡眠グッズ3選

睡眠の質を向上させるアプローチは、体の外側からだけでなく、内側からも可能です。睡眠をサポートする成分を含んだ食品やサプリメントを上手に活用することで、より根本的な改善が期待できます。ここでは、科学的な知見に基づいた注目のアイテムをご紹介します。

① 機能性表示食品|Yakult1000

近年、大きな話題となっているのが、ヤクルト本社が販売する「Yakult1000」および「Y1000」です。これらは、ヤクルト独自の「乳酸菌 シロタ株」を1mlあたり10億個、1本(100ml)に1000億個という高密度で含む乳製品乳酸菌飲料です。

この製品は、機能性表示食品として消費者庁に届け出られており、その届出表示には「本品には乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029)が含まれるので、一時的な精神的ストレスがかかる状況でのストレスをやわらげ、また、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を高める機能があります。」と記載されています。腸と脳は密接に関連している(腸脳相関)とされており、腸内環境を整えることが、ストレス緩和や睡眠の質の向上に繋がる可能性を示唆しています。継続的に摂取することで、その機能が期待できるとされています。日々のストレスが多く、眠りが浅いと感じている方にとって、試してみる価値のある選択肢です。

(参照:株式会社ヤクルト本社公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報データベース)

② サプリメント|グリシン

グリシンは、私たちの体を構成するタンパク質の元となる非必須アミノ酸の一種で、エビやホタテなどの魚介類に多く含まれています。このグリシンには、睡眠の質を改善する効果があるとして注目されています。

グリシンを就寝前に摂取すると、手足などの末梢血管を広げ、体の表面からの熱放散を促進させる働きがあります。これにより、体の中心部の温度である「深部体温」がスムーズに低下します。人間は、この深部体温が下がる過程で眠気を感じ、深い眠りに入りやすくなるため、グリシンの摂取は質の高い睡眠、特に深いノンレム睡眠の時間を増やすことに繋がると考えられています。様々なメーカーからサプリメントとして販売されており、パウダータイプやタブレットタイプなどがあります。特に寝つきが悪い方や、眠りが浅く、すっきり起きられないと感じる方におすすめの成分です。

(参照:味の素株式会社公式サイト等)

③ はちみつ|マヌカハニー

はちみつは、古くからその栄養価の高さで知られていますが、睡眠との関連でも注目されています。特に、ニュージーランドに自生するマヌカの花から採れるマヌカハニーは、メチルグリオキサール(MGO)という独自の抗菌成分を含むことで有名です。

睡眠との関連では、はちみつに含まれるブドウ糖と果糖のバランスがポイントです。就寝前にスプーン1杯程度のはちみつを摂取すると、まずブドウ糖が速やかに吸収されて血糖値を適度に上げ、インスリンの分泌を促します。その後、果糖がゆっくりと肝臓でグリコーゲンに変換・貯蔵されます。この肝臓グリコーゲンが、睡眠中のエネルギー源として安定的に供給されることで、夜間の低血糖を防ぎ、脳が「エネルギー不足だ」と覚醒してしまうのを防ぐ効果が期待できます。また、インスリンの分泌は、睡眠ホルモンであるメラトニンの原料となるセロトニンの脳内への取り込みを助けるとも言われています。寝る前の白湯やハーブティーに溶かして飲むのがおすすめです。

(参照:UMFハニー協会公式サイト等)

【快眠ガジェット編】おすすめの睡眠グッズ3選

テクノロジーの進化は、睡眠の世界にも大きな変革をもたらしています。「スリープテック」と呼ばれる分野では、これまで見えなかった睡眠の状態を可視化し、最適な環境を自動で作り出す、革新的なガジェットが次々と登場しています。ここでは、データに基づいて睡眠改善に取り組みたい方におすすめの快眠ガジェットをご紹介します。

① 睡眠トラッカー|Oura Ring

睡眠トラッカーの代表格として世界的に人気なのが、フィンランド発のスマートリング「Oura Ring(オーラリング)」です。一見するとシンプルな指輪ですが、その内側には赤外線LEDセンサー、温度センサー、加速度センサーなどが搭載されており、睡眠中の心拍数、心拍変動(HRV)、呼吸数、体表温、体の動きなどを高精度で計測します。

収集されたデータは、専用のスマートフォンアプリで分析され、「睡眠スコア」「コンディションスコア」「アクティビティスコア」として表示されます。特に睡眠スコアは、合計睡眠時間だけでなく、レム睡眠、深い睡眠、睡眠効率といった詳細な内訳を確認できるため、自分の睡眠の質を客観的に把握し、日々の生活習慣が睡眠にどう影響しているかを分析するのに非常に役立ちます。指輪型なので、腕時計型デバイスのような装着感のストレスが少なく、24時間着けっぱなしにできるのも大きなメリットです。データに基づいた論理的なアプローチで睡眠を改善したい方に最適なガジェットです。

(参照:Oura公式サイト)

② スマートライト|Philips Hue

照明が睡眠と覚醒のリズムに大きな影響を与えることはよく知られていますが、その原理を応用したのがスマートライトです。オランダのPhilips社が開発した「Philips Hue(フィリップスヒュー)」は、スマートライティングシステムのパイオニアであり、多彩な機能で快適な睡眠環境を演出します。

専用アプリを使って、照明の色温度(暖色~寒色)や明るさを自由自在にコントロールできます。就寝時には、夕日のように赤みがかった暖かい光に設定することで、リラックスを促し、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を妨げません。さらに秀逸なのが「めざめの時間を設定」機能です。起床したい時刻を設定すると、その30分前から太陽の光が昇るように徐々に照明が明るくなり、自然で快適な目覚めをサポートします。体内時計を整え、朝スッキリと起きられないという悩みを抱える方にとって、非常に効果的なソリューションです。

(参照:Philips Hue公式サイト)

③ 睡眠計測マット|Withings Sleep

睡眠中にデバイスを身に着けることに抵抗がある方におすすめなのが、フランスのヘルステック企業Withings(ウィジングズ)が開発した「Withings Sleep」です。これは、マットレスの下に敷くだけで、睡眠を自動的にトラッキングできるセンサーマットです。

空気圧センサーが内蔵されており、寝返りなどの体の動き、心拍数、呼吸数を検知して睡眠サイクル(レム睡眠、浅い睡眠、深い睡眠)を分析します。また、音響センサーがいびきを検知・記録することも可能です。全てのデータはWi-Fi経由で自動的に専用アプリに同期され、詳細なレポートを確認できます。

さらに、IFTTT(イフト)というWebサービスと連携させれば、「ベッドに入ったら照明を消す」「起床を検知したらコーヒーメーカーのスイッチを入れる」といったスマートホームの自動化も実現できます。一度設置してしまえば、あとは何もしなくても毎日の睡眠データを記録し続けてくれる、究極に手軽な睡眠トラッカーです。

(参照:Withings公式サイト)

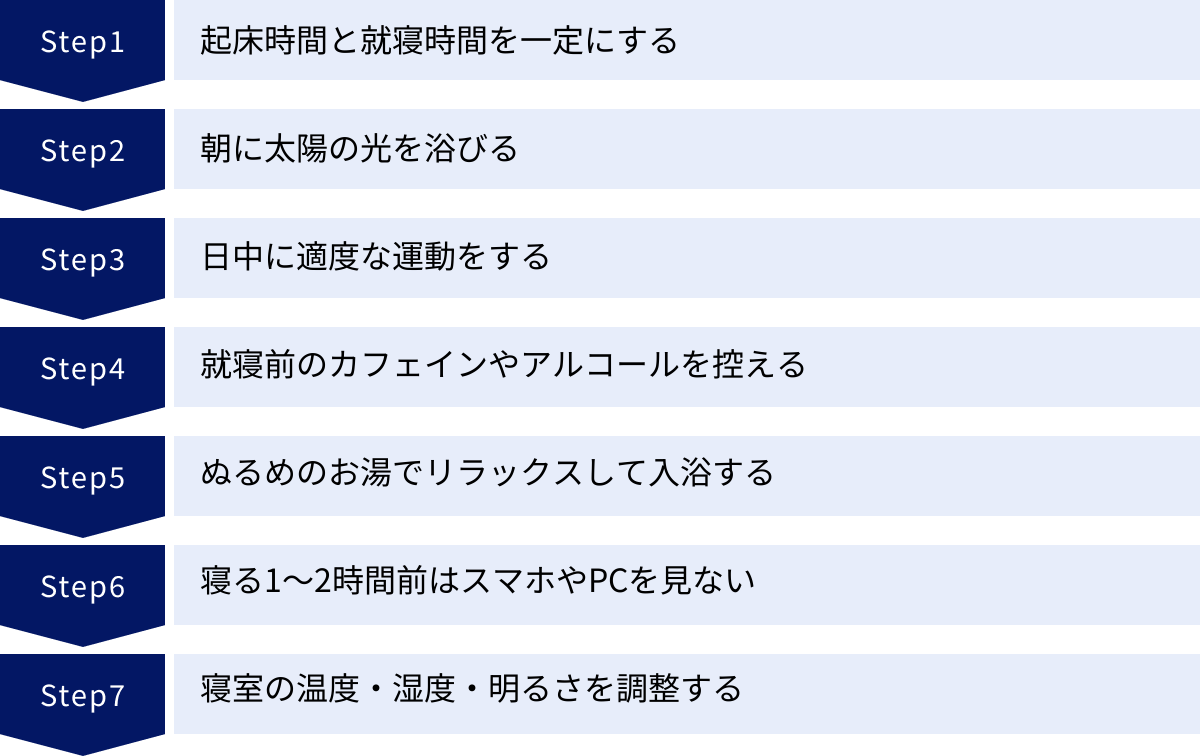

グッズと併用したい!睡眠の質を高める7つの習慣

どんなに優れた睡眠グッズを使っても、日中の過ごし方や寝る前の習慣が乱れていては、その効果を最大限に引き出すことはできません。睡眠グッズの活用と並行して、生活習慣を見直すことが、質の高い眠りを手に入れるための鍵となります。ここでは、今日から始められる7つの快眠習慣をご紹介します。

① 起床時間と就寝時間を一定にする

私たちの体には、約24時間周期でリズムを刻む「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この時計が正常に働くことで、夜になると自然に眠くなり、朝になるとすっきりと目覚めることができます。体内時計を整える最も効果的な方法は、平日・休日を問わず、毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝ることです。特に、起床時間を一定にすることが重要です。これにより、体のリズムが安定し、夜の決まった時間にメラトニンの分泌が促されるようになります。

② 朝に太陽の光を浴びる

体内時計は、光によってリセットされます。朝起きたら、まずカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。朝日を浴びると、メラトニンの分泌が止まり、脳が覚醒モードに切り替わります。そして、光を浴びてから約14~16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まるようにセットされます。つまり、朝の光が、夜の自然な眠りを予約してくれるのです。15分程度で十分なので、ベランダに出たり、窓際で朝食をとったりする習慣をつけましょう。

③ 日中に適度な運動をする

日中に体を動かすことは、睡眠の質を高める上で非常に効果的です。ウォーキングやジョギング、ヨガなどの有酸素運動は、心地よい疲労感を生み出し、寝つきを良くします。また、適度な運動は深いノンレム睡眠の時間を増やすことが研究で示されています。ただし、就寝直前の激しい運動は、交感神経を刺激して体を興奮させてしまうため逆効果です。運動は、就寝の3時間前までには終えるようにしましょう。

④ 就寝前のカフェインやアルコールを控える

コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強い覚醒作用があり、その効果は数時間持続します。眠りが浅くなる原因となるため、遅くとも就寝の4~5時間前からはカフェインの摂取を避けるのが賢明です。また、「寝酒」としてアルコールを飲む習慣がある人も注意が必要です。アルコールは一時的に寝つきを良くしますが、睡眠の後半で眠りを浅くし、中途覚醒を増やすことがわかっています。利尿作用で夜中にトイレに行きたくなることもあり、結果的に睡眠の質を大きく低下させます。

⑤ ぬるめのお湯でリラックスして入浴する

シャワーだけで済ませず、湯船に浸かる習慣は快眠に繋がります。ポイントは、38~40℃程度のぬるめのお湯に、15~20分ほどゆっくり浸かることです。これにより体の深部体温が一時的に上昇し、その後、ベッドに入る頃に体温がスムーズに下降していきます。この深部体温の下降が、質の高い眠りを誘発します。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうので避けましょう。就寝の1~2時間前に入浴を済ませるのが理想的です。

⑥ 寝る1〜2時間前はスマホやPCを見ない

スマートフォンやPC、テレビの画面から発せられるブルーライトは、メラトニンの分泌を抑制し、脳を覚醒させてしまいます。就寝前の1~2時間は「デジタル・デトックス」の時間と決め、スマホやPCから離れることを意識しましょう。その時間は、読書をしたり、音楽を聴いたり、ストレッチをしたりと、リラックスできる活動に充てるのがおすすめです。どうしてもスマホを使う必要がある場合は、画面の明るさを下げたり、ナイトモード(ブルーライトカット機能)を活用したりする工夫をしましょう。

⑦ 寝室の温度・湿度・明るさを調整する

睡眠グッズの力を借りると同時に、寝室の基本的な環境を整えることも忘れてはいけません。快適な睡眠のための理想的な環境は、温度が20℃前後(夏場は25~26℃)、湿度が50~60%、そして光と音ができるだけない状態です。エアコンや加湿器、遮光カーテンなどを活用して、一年を通して快適な寝室環境を維持するよう心がけましょう。

睡眠グッズに関するよくある質問

睡眠グッズに興味はあるものの、まだ疑問や不安がある方も多いかもしれません。ここでは、睡眠グッズに関してよく寄せられる質問にお答えします。

プレゼントにおすすめの睡眠グッズはありますか?

はい、あります。睡眠グッズは、大切な人の健康を気遣う気持ちが伝わる素敵なプレゼントになります。プレゼントとして選ぶ際のポイントは、①相手の好みに左右されにくい、②少し贅沢で特別感がある、③デザイン性が高い、の3点です。

- 香り・リラックスグッズ: 高級入浴剤のセット(BARTHなど)、デザイン性の高いアロマディフューザー(無印良品など)とエッセンシャルオイルのセット、おしゃれなパッケージのハーブティーなどは、性別や年齢を問わず喜ばれやすい定番のギフトです。

- ウェア・ファブリック類: 自分ではなかなか買わないような、肌触りの良い高級ブランケット(Barefoot Dreamsなど)や、人気ブランドのルームウェア(ジェラートピケなど)は、特別感があり、プレゼントに最適です。

- 温めグッズ: 充電式で繰り返し使えるホットアイマスクや、デザイン性の高い湯たんぽ(Fashyなど)も、日頃の疲れを癒してほしいというメッセージが伝わる良い贈り物です。

逆に、枕やマットレスのように個人の体型に大きく依存するものは、サプライズには不向きです。もし寝具を贈りたい場合は、本人と一緒に選びに行くか、ギフト券などを活用するのが良いでしょう。

睡眠グッズに効果がないと感じる場合はどうすればいいですか?

睡眠グッズを試してみたものの、期待したほどの効果が感じられない場合、いくつかの原因が考えられます。

- 選び方・使い方が合っていない: まず、そのグッズが自分の睡眠の悩みの原因に合っているか再確認してみましょう。例えば、寝つきが悪いのに、中途覚醒対策のグッズを選んでいても効果は限定的です。また、枕の高さが合っていなかったり、着圧ソックスのサイズが不適切だったりすると、逆効果になることもあります。商品の説明書をよく読み、正しい使い方をすることも重要です。

- 生活習慣に問題がある: 睡眠グッズはあくまで補助的なツールです。就寝前にカフェインを大量に摂取していたり、夜更かしが常態化していたりするなど、根本的な生活習慣が乱れていると、グッズの効果は半減してしまいます。「グッズと併用したい!睡眠の質を高める7つの習慣」で紹介したような生活改善とセットで取り組むことが大切です。

- 睡眠障害の可能性: 様々なグッズや生活習慣の改善を試みても、不眠の症状(入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒)が1ヶ月以上続き、日中の活動に支障が出ている場合は、「不眠症」などの睡眠障害の可能性も考えられます。その場合は、自己判断で悩まず、睡眠専門医や心療内科、精神科などの医療機関に相談することをおすすめします。専門家による適切な診断と治療を受けることが、解決への近道です。

薬局やドラッグストアで手軽に買える睡眠グッズはありますか?

はい、もちろんです。高価なガジェットや寝具だけでなく、多くの睡眠グッズは身近な薬局やドラッグストアで手軽に購入できます。まずは試してみたいという方にぴったりのアイテムがたくさんあります。

- 温めグッズ: 「めぐりズム 蒸気でホットアイマスク」は、ほとんどのドラッグストアで手に入ります。

- 入浴剤: BARTHやきき湯ファインヒートなど、リラックス効果や疲労回復を謳った入浴剤が豊富に揃っています。

- 着圧ソックス: 「寝ながらメディキュット」などの睡眠用着圧ソックスも、フットケアコーナーの定番商品です。

- 食品・サプリメント: グリシンやGABA、L-テアニンといった睡眠サポート成分を含むサプリメントが、サプリメントコーナーに並んでいます。

- ハーブティー: カモミールティーなどのノンカフェインのハーブティーも、食品コーナーで見つけることができます。

これらのアイテムは比較的安価で、日々の生活に気軽に取り入れやすいのがメリットです。気になるものから試してみて、自分の体に合うかどうかを確認してみるのが良いでしょう。

まとめ:自分に合った睡眠グッズで快適な毎日を

この記事では、睡眠の質を低下させる原因から、自分に合ったグッズを選ぶためのポイント、そして具体的なおすすめアイテム30選まで、幅広くご紹介してきました。

現代社会において、質の高い睡眠を確保することは、もはや贅沢ではなく、心身の健康と日々のパフォーマンスを維持するための不可欠な投資です。睡眠不足や質の低い睡眠は、集中力や記憶力の低下、イライラ、免疫力の低下など、様々な不調を引き起こします。

幸いなことに、私たちの睡眠をサポートしてくれる「睡眠グッズ」は、寝具から最先端のガジェットまで、驚くほど多様化しています。大切なのは、「寝つきが悪い」「途中で目が覚める」「朝起きても疲れている」といった自分の悩みの根本原因を見つめ、それに合ったアプローチを選ぶことです。

| 悩みタイプ | おすすめのグッズの方向性 |

|---|---|

| 寝つきが悪い(入眠困難) | アロマ、入浴剤、ホットアイマスク、遮光カーテン、ホワイトノイズマシンなど、心身をリラックスさせ、入眠環境を整えるグッズ |

| 途中で目が覚める(中途覚醒) | 体圧分散マットレス、体に合う枕、抱き枕、着圧ソックス、耳栓など、睡眠中の快適さを維持し、外部刺激を遮断するグッズ |

| 熟睡できず、朝スッキリしない | 睡眠トラッカー、スマートライト、機能性表示食品など、睡眠サイクルを整え、睡眠を可視化・分析するグッズ |

まずは、この記事で紹介したアイテムの中から、自分の悩みやライフスタイル、予算に合った、「これなら試せそう」「続けていけそう」と思えるものから始めてみましょう。ドラッグストアで手に入る入浴剤やアイマスクから試すのも良いですし、思い切って枕やマットレスを見直してみるのも大きな一歩です。

そして、忘れてはならないのが、睡眠グッズはあくまで快眠のための「サポーター」であるということです。その効果を最大限に引き出すためには、規則正しい生活、バランスの取れた食事、適度な運動といった、日々の生活習慣の改善が欠かせません。

自分にぴったりの睡眠グッズを見つけ、それを健康的な生活習慣と組み合わせること。これこそが、質の高い眠りを手に入れ、活力に満ちた毎日を送るための最も確実な方法です。今夜から、あなただけの最高の睡眠環境づくりを始めてみませんか。