現代社会において、質の高い睡眠を確保することは、日中のパフォーマンス向上や長期的な健康維持のために不可欠な要素となっています。「睡眠負債」という言葉が示すように、睡眠不足は心身に様々な悪影響を及ぼすことが知られており、多くの人が自身の睡眠に関心を寄せています。

しかし、自分の睡眠が本当に足りているのか、質は良いのかを主観だけで判断するのは難しいものです。そこで注目を集めているのが、睡眠中の身体の状態を客観的なデータで可視化する「睡眠ウェアラブルデバイス」です。

一昔前は専門的な機器が必要だった睡眠の分析が、今では指輪や腕時計といった身近なデバイスで手軽に行えるようになりました。これらのデバイスは、睡眠時間だけでなく、レム睡眠や深い睡眠といった睡眠の段階(ステージ)、心拍数、呼吸数、さらには血中酸素レベルや皮膚温度といった多角的なデータを計測し、専用のスマートフォンアプリで分かりやすく提示してくれます。

この記事では、睡眠ウェアラブルデバイスの基本的な知識から、自分に合った一台を見つけるための選び方のポイント、そして具体的なおすすめ製品までを網羅的に解説します。指輪(リング)型と腕時計・リストバンド型の違いや、それぞれのメリット・デメリットも詳しく比較します。

本記事を通じて、あなたに最適な睡眠ウェアラブルデバイスを見つけ、データに基づいた客観的な視点からご自身の睡眠と向き合い、生活習慣を改善する第一歩を踏み出しましょう。

目次

睡眠ウェアラブルデバイスとは

睡眠ウェアラブルデバイスとは、睡眠中に身体に装着し、様々な生体データをセンサーで自動的に計測・記録する電子機器のことです。一般的には、指輪(リング)型や腕時計・リストバンド型の形状をしており、日常生活の中でも身につけられるデザインのものが多く登場しています。

これらのデバイスは、かつて医療機関や研究施設でしか測定できなかったような詳細な睡眠データを、自宅で手軽にトラッキングできることを可能にしました。加速度センサーで体の動きを、光学式心拍センサーで心拍数や血中酸素レベルを、温度センサーで皮膚の表面温度を計測するなど、内蔵された複数の高性能センサーが連携して睡眠の状態を多角的に分析します。

この技術が普及した背景には、いくつかの要因が挙げられます。第一に、健康志向の高まりです。人々が日々のパフォーマンスや長期的なウェルネス(心身ともに健康な状態)を重視するようになり、その根幹をなす「睡眠」への関心が飛躍的に高まりました。自分の睡眠を定量的に把握し、改善したいというニーズが市場を創出したのです。

第二に、テクノロジーの進化です。センサーの小型化、高性能化、そして省電力化が進んだことで、指輪のような小さなデバイスにも関わらず、長時間連続して高精度なデータを取得できるようになりました。また、スマートフォンアプリの開発技術が向上し、収集した複雑なデータをユーザーにとって直感的で分かりやすいグラフやスコアに変換して提供できるようになったことも、普及を大きく後押ししています。

睡眠ウェアラブルデバイスの主な目的は、「睡眠の可視化」を通じて、利用者が自身の睡眠パターンや質を客観的に理解し、生活習慣の改善や健康管理に役立てることです。例えば、「夜更かしした翌日は、深い睡眠が大幅に減少している」「寝る前にアルコールを摂取すると、睡眠中の心拍数が高止まりする」といった、これまで感覚的にしか分からなかった事象を、具体的な数値やグラフで確認できます。

この「気づき」こそが、睡眠ウェアラブルデバイスがもたらす最大の価値と言えるでしょう。データという客観的な根拠があるからこそ、利用者は「早めに寝よう」「飲酒を控えよう」といった具体的な行動変容を起こしやすくなります。

「ただ眠りのデータを取るだけで意味があるのか?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。しかし、自分の身体で起きていることを知らないままでは、改善のしようがありません。睡眠ウェアラブルデバイスは、いわば「睡眠の健康診断」を毎日手軽に受けられるツールであり、健康的な生活を送るための羅針盤のような役割を果たしてくれるのです。

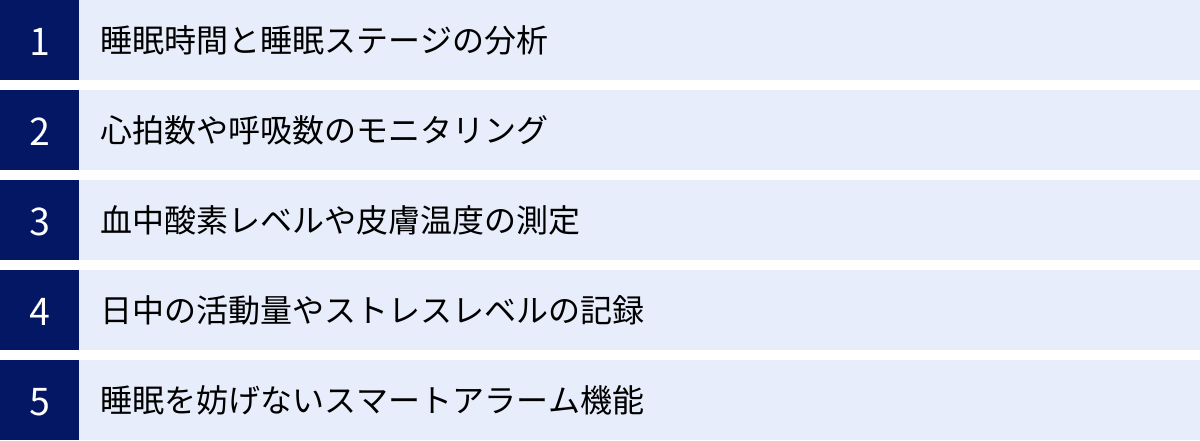

睡眠ウェアラブルデバイスで計測できること

睡眠ウェアラブルデバイスは、単に「何時間眠ったか」を記録するだけではありません。内蔵された様々なセンサーを駆使して、睡眠の質を構成する多様な要素を計測・分析します。ここでは、多くのデバイスで共通して計測できる代表的な項目について、その意味や重要性を詳しく解説します。

睡眠時間と睡眠ステージ(サイクル)の分析

睡眠ウェアラブルデバイスが提供する最も基本的な、そして最も重要な情報が「睡眠時間」と「睡眠ステージ」の分析です。

私たちの睡眠は、均一な状態が続いているわけではなく、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2つの異なる状態が、一晩のうちに約90〜120分の周期で繰り返されています。これを睡眠サイクルと呼びます。

- ノンレム睡眠: 脳と身体を休ませるための睡眠で、眠りの深さによってさらに3〜4段階に分けられます。特に重要なのが「深い睡眠(徐波睡眠)」です。この段階で成長ホルモンが最も多く分泌され、身体の修復、疲労回復、免疫機能の強化などが行われます。

- レム睡眠: 身体は休息状態にありながら、脳は活発に活動している段階です。この間に記憶の整理・定着や、感情の調整が行われると考えられています。夢を見るのは、主にこのレム睡眠中です。

ウェアラブルデバイスは、加速度センサーによる体動の検出、光学式心拍センサーによる心拍数や心拍変動の計測データを組み合わせることで、利用者が現在どの睡眠ステージにいるのかを推定します。 例えば、深い睡眠中は体動がほとんどなく心拍数も安定しますが、レム睡眠中は心拍や呼吸が不規則になる、といった特徴を捉えて分析しています。

アプリでは、一晩の睡眠が「覚醒」「レム睡眠」「浅い睡眠」「深い睡眠」といったステージごとに色分けされたグラフで表示されることが多く、自分の睡眠サイクルを視覚的に把握できます。「総睡眠時間は足りているのに、日中眠い」と感じる場合、このグラフを見ることで「深い睡眠が極端に少ない」あるいは「夜中に何度も覚醒している」といった質的な問題を発見できるかもしれません。

心拍数や呼吸数のモニタリング

心拍数と呼吸数は、自律神経のバランスを反映する重要な指標です。睡眠中は、心身をリラックスさせる副交感神経が優位になるため、心拍数や呼吸数は日中の活動時よりも低く、安定するのが一般的です。

- 睡眠中の心拍数: 多くのデバイスは、一晩の平均心拍数や、睡眠の経過に伴う心拍数の推移をグラフで示します。就寝後、心拍数がスムーズに低下し、朝方にかけて徐々に上昇していくのが理想的なパターンです。寝る前の飲酒や食事、精神的なストレスなどがあると、睡眠中の心拍数が下がりにくくなる傾向があり、睡眠の質が低下しているサインとなります。

- 安静時心拍数(RHR): 完全にリラックスしている状態での心拍数のことで、通常は睡眠中や起床直後に計測されます。RHRは、心肺機能のフィットネスレベルを示す指標とされ、一般的に数値が低いほど心臓の効率が良いとされています。日々のトレーニングや生活習慣の改善によってRHRが低下していくのを観察することは、健康状態が向上している一つの証となります。

- 呼吸数: 1分間あたりの呼吸の回数です。成人の安静時の呼吸数は通常12〜20回程度ですが、睡眠中はさらに落ち着きます。デバイスは、呼吸の乱れ(一時的な停止や不規則なパターン)を検出することもあります。これは睡眠の質を著しく低下させる要因となるため、注意すべきデータの一つです。(ただし、これは医療的な診断ではありません。)

これらのデータを継続的にモニタリングすることで、その日の体調やストレスレベルが睡眠にどう影響しているかを客観的に評価できます。

血中酸素レベルや皮膚温度の測定

近年の高機能なウェアラブルデバイスには、血中酸素レベルや皮膚温度を測定するセンサーが搭載されるようになりました。これらのデータは、より深いレベルで健康状態を把握するための手がかりとなります。

- 血中酸素ウェルネス(SpO2): 血液中に含まれる酸素の割合を示す指標です。健康な人の場合、通常95%〜100%の範囲にあります。デバイスは、手首や指の皮膚を通して赤色光と赤外線を照射し、その吸収率の違いからSpO2を推定します。睡眠中にこの数値が大きく変動する場合、呼吸が不安定になっている可能性を示唆することがあります。これは、全体的な健康状態や睡眠の質を評価する上で重要な情報となります。

- 皮膚温度: デバイスは、睡眠中の皮膚表面の温度を継続的に計測し、平常時の体温からの変動を記録します。皮膚温度は、睡眠サイクル、室温、寝具、そして体内のホルモンバランスなど、様々な要因によって変動します。特に女性の場合、月経周期に伴って基礎体温が変動するため、皮膚温度の長期的なトレンドを追うことで、自身の体のリズムを把握するのに役立ちます。また、体調不良の兆候(発熱など)を早期に検知する手がかりになることもあります。

これらの高度なデータは、睡眠の質だけでなく、総合的な健康管理のツールとしてウェアラブルデバイスの価値をさらに高めています。

日中の活動量やストレスレベルの記録

質の高い睡眠は、夜だけの問題ではなく、日中の過ごし方と密接に関わっています。そのため、多くの睡眠ウェアラブルデバイスは、24時間装着することを前提としており、日中の活動量やストレスレベルも記録します。

- 活動量: 歩数、消費カロリー、運動時間、アクティブな時間帯などを記録します。これにより、「日中に適度な運動をした日は、深い睡眠が増える」「座りっぱなしの時間が長かった日は、寝つきが悪い」といった「日中の活動」と「夜の睡眠」の相関関係を具体的に分析できます。

- ストレスレベル: 主に心拍変動(HRV)という指標を用いて計測されます。HRVとは、心拍と心拍の間の微細な時間間隔の揺らぎのことです。一般的に、リラックスしている時はこの揺らぎが大きく(HRVが高い)、ストレス状態や疲労が溜まっている時は揺らぎが小さく(HRVが低い)なります。デバイスは、日中のHRVをモニタリングし、ストレスレベルをスコア化して表示します。これにより、自分がどのような状況でストレスを感じやすいかを把握し、意識的に休憩を取るなどの対策に繋げられます。

日中のデータと睡眠データを統合的に見ることで、24時間を通じた包括的なライフログ(生活記録)として活用でき、より効果的な生活習慣の改善が可能になります。

睡眠を妨げないスマートアラーム機能

多くの人が経験する「アラーム音で無理やり起こされる不快感」。これは、深い睡眠の最中に覚醒させられることで起こりやすくなります。

一部のウェアラブルデバイスに搭載されている「スマートアラーム」は、この問題を解決するための機能です。ユーザーが設定した起床時刻の少し前(例えば30分前)から睡眠ステージをモニタリングし、眠りが最も浅いタイミング(レム睡眠や浅いノンレム睡眠)を見計らって、穏やかな振動などで起こしてくれます。

深い睡眠から突然覚醒するのと、浅い睡眠から自然に目覚めるのとでは、起床時の爽快感が大きく異なります。スマートアラーム機能を活用することで、すっきりと一日をスタートできる可能性が高まります。これは、睡眠の質を「出口」の部分から改善する、非常に実用的な機能と言えるでしょう。

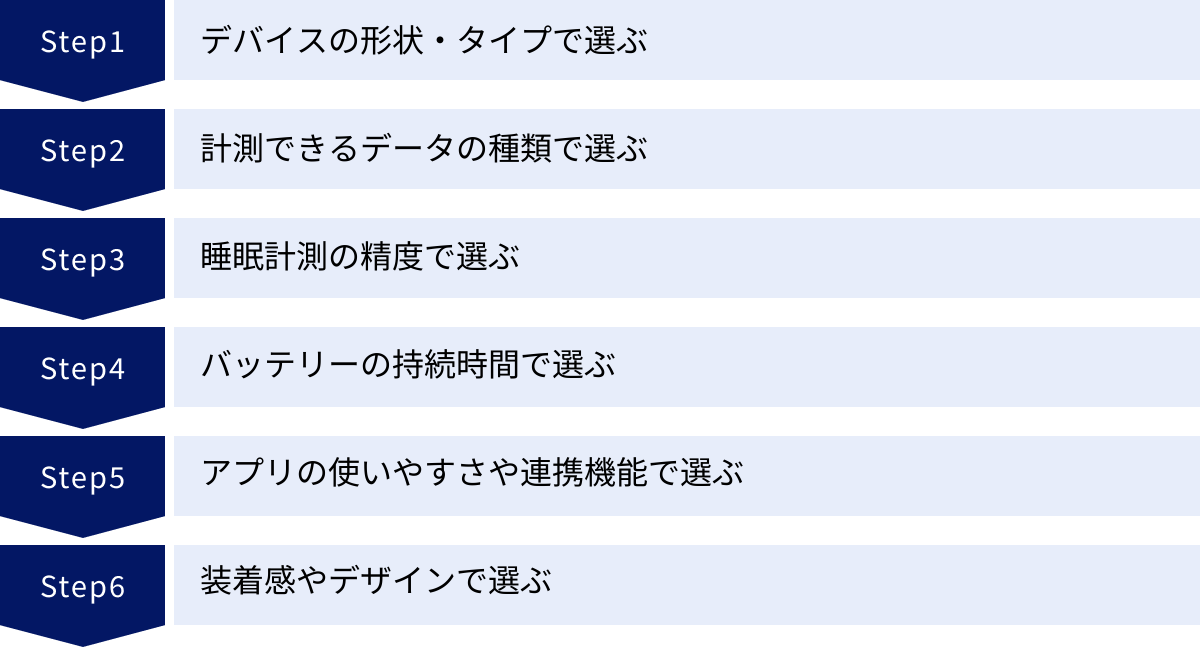

睡眠ウェアラブルデバイスの選び方6つのポイント

数多くの睡眠ウェアラブルデバイスの中から、自分に最適な一台を選ぶためには、いくつかの重要なポイントを比較検討する必要があります。ここでは、後悔しないデバイス選びのための6つの視点を詳しく解説します。

① デバイスの形状・タイプで選ぶ

睡眠ウェアラブルデバイスは、その形状によって装着感や使い勝手が大きく異なります。主に「指輪(リング)型」「腕時計・リストバンド型」、そしてその他のタイプに分類されます。

指輪(リング)型

指輪のように指にはめて使用するタイプです。代表的な製品に「Oura Ring」や「Circular Ring」などがあります。

- 特徴: 小型・軽量で、日常生活や睡眠中に装着していても邪魔になりにくいのが最大のメリットです。腕時計を着ける習慣がない人や、手首に何かを着けて眠ることに抵抗がある人にとっては、非常に魅力的な選択肢となります。デザインも洗練されたものが多く、ファッションアクセサリーとして自然に身につけられます。

- 注意点: ほとんどのモデルはディスプレイを持たないため、データの確認はスマートフォンアプリで行う必要があります。また、機能は睡眠と健康トラッキングに特化しており、スマートウォッチのような通知確認や決済機能は限定的です。

腕時計・リストバンド型

最も一般的なタイプで、Apple WatchやFitbit、Garminなど、多くのブランドから様々な製品が発売されています。

- 特徴: 睡眠トラッキング機能に加えて、時刻表示、通知確認、心拍数モニタリング、GPSによる運動記録、電子決済など、一台で多くの機能をこなせる多機能性が魅力です。製品ラインナップが非常に豊富で、数千円で購入できるエントリーモデルから、十万円を超える高機能モデルまで、予算や目的に応じて幅広い選択肢があります。

- 注意点: モデルによってはサイズが大きく、重さがあるため、睡眠中に装着することが気になる人もいます。また、多機能な分、バッテリーの消費が激しく、毎日または数日おきの充電が必要になることが多いです。

その他のタイプ(マットレス設置型など)

身体に直接装着しない非接触型のデバイスもあります。代表的なものに、マットレスの下に敷いて使うパッド型や、ベッドサイドに置いて使うレーダー式のデバイスなどがあります。

- 特徴: 身体に何も着けずに済むため、装着による違和感が一切ないのが最大の利点です。充電の手間も比較的少ない傾向にあります。

- 注意点: 身体から離れた場所で計測するため、心拍数や血中酸素レベルといった詳細な生体データを取得するのは難しい場合があります。また、二人で同じベッドに寝ている場合、どちらのデータを計測しているのか正確に分離できない可能性もあります。

自分のライフスタイルや、何を最も重視するか(装着感、機能性、デザインなど)を考え、最適なタイプを選びましょう。

② 計測できるデータの種類で選ぶ

前述の通り、デバイスによって計測できるデータは異なります。基本的な「睡眠時間」や「睡眠ステージ」はほとんどのデバイスで計測できますが、より詳細な分析を求めるなら、以下のデータに対応しているかを確認しましょう。

- 心拍数・心拍変動(HRV)

- 血中酸素ウェルネス(SpO2)

- 皮膚温度

- 呼吸数・呼吸の乱れ

- 日中の活動量・ストレスレベル

例えば、アスリートやトレーニングを熱心に行う人であれば、身体の回復度合いを示す心拍変動(HRV)や安静時心拍数の計測機能が重要になります。一方で、総合的な健康管理を目的とするなら、血中酸素ウェルネスや皮膚温度といった多角的なデータを取得できるモデルが適しています。

まずは自分が「何を知りたいのか」「どのデータを健康管理に活かしたいのか」を明確にすることが、デバイス選びの第一歩です。多くのデータを計測できる高機能モデルは価格も高くなる傾向があるため、自分にとって本当に必要な機能を見極めることが大切です。

| 目的 | 重視したいデータ | おすすめのデバイスタイプ |

|---|---|---|

| 睡眠の質をシンプルに把握したい | 睡眠時間、睡眠ステージ、心拍数 | エントリーモデルのリストバンド型 |

| 本格的なコンディション管理 | 心拍変動(HRV)、安静時心拍数、回復スコア | 指輪型、高機能リストバンド型 |

| 総合的な健康状態のモニタリング | 血中酸素、皮膚温度、ストレスレベル | 指輪型、高機能スマートウォッチ型 |

| 日中の活動も含めて管理したい | 歩数、消費カロリー、GPS、運動記録 | スマートウォッチ型、リストバンド型 |

③ 睡眠計測の精度で選ぶ

ウェアラブルデバイスで計測されるデータは、あくまで「推定値」です。しかし、その推定の精度はデバイスによって差があります。信頼性の高いデータを得たいのであれば、計測精度に定評のあるブランドや製品を選ぶことが重要です。

精度の高さを判断する一つの指標として、メーカーが第三者機関や大学の研究室などと共同で、医療用の精密な睡眠ポリグラフ検査(PSG)との比較検証を行っているかどうか、という点があります。公式サイトや製品レビューなどで、そうした科学的根拠に関する情報が公開されているかを確認してみるのも良いでしょう。

また、一般的に、センサーの性能や数、そして収集したデータを解析する「アルゴリズム」の優秀さが精度を左右します。指は動脈が皮膚表面に近く、体動の影響も受けにくいため、指輪型デバイスは心拍数などの計測において有利とされることがあります。

ただし、どんなに高精度なデバイスでも、装着方法が正しくなかったり、腕や指の動きが激しかったりすると、正確なデータは取得できません。説明書に従って正しく装着し、データはあくまでも自身の体感と合わせて参考にする、という姿勢が大切です。

④ バッテリーの持続時間で選ぶ

睡眠ウェアラブルデバイスは、睡眠中も含めて長時間装着することが前提となるため、バッテリーの持続時間は非常に重要な選択基準です。

- スマートウォッチ型: 多機能なモデルや大画面のモデルは、1〜2日程度で充電が必要になることが多く、毎日の充電が習慣になります。

- リストバンド型: 比較的小型で機能がシンプルなモデルは、5日〜1週間以上バッテリーが持続するものもあります。

- 指輪型: ディスプレイがない分、消費電力が少なく、4日〜7日程度持続するモデルが主流です。

充電の頻度は、継続して使用する上での手間に直結します。旅行や出張が多い人、あるいは単純に充電を面倒に感じる人は、バッテリー持続時間が長いモデルを選ぶのがおすすめです。一方で、毎日お風呂に入るタイミングで充電する、といったルーティンを確立できるのであれば、バッテリー持続時間が短いモデルでも問題なく使えるでしょう。

自分の生活リズムを考慮し、ストレスなく使い続けられるバッテリー性能のデバイスを選びましょう。

⑤ アプリの使いやすさや連携機能で選ぶ

デバイスが計測したデータは、スマートフォンの専用アプリを通じて確認します。そのため、アプリのインターフェース(UI)が見やすいか、データが直感的に理解できるかといった、アプリの使いやすさはデバイス本体の性能と同じくらい重要です。

チェックしたいポイントは以下の通りです。

- データの可視化: 睡眠ステージや心拍数のグラフは見やすいか。

- スコアリング: 睡眠の質やコンディションを「睡眠スコア」「コンディションスコア」などの分かりやすい数値で示してくれるか。

- アドバイス機能: 計測結果に基づいて、具体的な改善のためのアドバイスを提示してくれるか。

- 長期的なトレンド分析: 週ごと、月ごとの睡眠パターンの変化を振り返ることができるか。

多くのメーカーはアプリのスクリーンショットを公開しているので、購入前に確認しておくことをおすすめします。また、他の健康管理アプリとの連携機能も重要です。例えば、Appleの「ヘルスケア」やGoogleの「Google Fit」とデータを同期できるデバイスなら、他のアプリで記録した体重や食事のデータと合わせて、健康情報を一元管理できます。

⑥ 装着感やデザインで選ぶ

毎日、そして睡眠中も身につけるものだからこそ、着け心地(装着感)とデザインは決して軽視できない要素です。

- 装着感: デバイスの重さ、厚み、バンドの素材などを確認しましょう。特に肌が敏感な人は、シリコンやエラストマー、金属など、バンドの素材が自分の肌に合うかどうかが重要です。可能であれば、店頭で実際に試着してみるのが理想的です。

- デザイン: 日常のファッションに馴染むか、ビジネスシーンで着用しても違和感がないかなど、自分の好みに合ったデザインを選びましょう。毎日身につけたいと思えるお気に入りのデザインであることは、継続利用のモチベーションに繋がります。バンドが交換可能なモデルであれば、シーンに合わせて雰囲気を変えることもできます。

最終的には、これらの6つのポイントを総合的に比較し、自分の目的、ライフスタイル、予算に最もマッチする一台を見つけることが、満足のいく選択に繋がります。

睡眠ウェアラブルデバイスおすすめ10選

ここでは、現在市場で人気のある睡眠ウェアラブルデバイスの中から、特におすすめの10製品をピックアップしてご紹介します。指輪型からスマートウォッチ、リストバンド型まで、それぞれの特徴や計測できるデータを比較し、自分に合ったデバイス選びの参考にしてください。

(※各製品の仕様や価格は変更される可能性があるため、購入時には公式サイトで最新情報をご確認ください。)

| デバイス名 | タイプ | 主な特徴 | バッテリー目安 |

|---|---|---|---|

| Oura Ring Gen3 Horizon | 指輪 | 高精度な睡眠・コンディション分析、日中のストレス計測 | 最大7日間 |

| Circular Ring Slim | 指輪 | 軽量・薄型デザイン、振動によるスマートアラーム | 最大5日間 |

| Apple Watch Series 9 | 腕時計 | iPhoneとの親和性、総合的な健康・フィットネス機能 | 通常使用で最大18時間 |

| Fitbit Charge 6 | リストバンド | 高精度な睡眠スコア、ストレスマネジメント機能、Google連携 | 最大7日間 |

| Garmin vivosmart 5 | リストバンド | Body Battery機能、シンプルな操作性 | 最大7日間 |

| Google Pixel Watch 2 | 腕時計 | Fitbitの睡眠分析技術搭載、Wear OS by Google | 最大24時間(常時表示オフ) |

| Xiaomi Smart Band 8 | リストバンド | 圧倒的なコストパフォーマンス、多彩な装着スタイル | 通常使用で最大16日間 |

| WHOOP 4.0 | リストバンド | サブスクリプションモデル、回復度(リカバリー)重視 | 最大5日間 |

| Amazfit Bip 5 | 腕時計 | 1.91インチの大型ディスプレイ、豊富なミニアプリ | 標準的な使用で最大10日間 |

| Withings ScanWatch 2 | 腕時計 | アナログ時計デザイン、高度な健康モニタリング機能 | 最大30日間 |

① Oura Ring Gen3 Horizon(オーラリング)

指輪型デバイスのパイオニア的存在で、睡眠トラッキングの精度に定評があります。睡眠、アクティビティ、心拍数、皮膚温などから算出される「コンディションスコア」が特徴で、その日の心身の状態を直感的に把握できます。日中の心拍数や心拍変動からストレス状態をモニタリングする機能も搭載。ミニマルで洗練されたデザインは、どんなシーンにも自然に溶け込みます。睡眠の質を深く理解し、本格的にコンディション管理をしたい人に最適なデバイスです。

参照:Oura Ring公式サイト

② Circular Ring Slim(サーキュラーリング)

その名の通り、世界最薄・最軽量クラスを謳う指輪型デバイスです。重さはわずか2gで、装着していることを忘れるほどの快適さを実現。睡眠サイクル、心拍数、血中酸素、皮膚温度などの基本的なデータに加え、心拍変動に基づくエネルギーレベルの分析も行います。設定した時間帯の浅い睡眠時に振動で起こしてくれるスマートアラーム機能が特徴的です。着け心地を最優先し、睡眠の邪魔にならないデバイスを求める人におすすめです。

参照:Circular公式サイト

③ Apple Watch Series 9

iPhoneユーザーにとって最も親和性の高いスマートウォッチです。watchOSに標準搭載された睡眠アプリは、レム睡眠、コア睡眠(浅い睡眠)、深い睡眠の各ステージにいた時間を記録し、過去のデータとの比較も容易です。手首皮膚温センサーや血中酸素ウェルネスアプリも搭載し、総合的な健康管理をサポート。睡眠トラッキングだけでなく、フィットネス、通知、決済など、日常生活のあらゆる場面で活躍します。すでにAppleエコシステムを利用しており、多機能なデバイスを求める人に最適です。

参照:Apple公式サイト

④ Fitbit Charge 6

長年にわたり活動量計市場をリードしてきたFitbitの最新リストバンド型モデル。Googleの機械学習アルゴリズムを活用し、非常に精度の高い睡眠分析と「睡眠スコア」を提供します。皮膚電気活動(cEDA)センサーによる詳細なストレスマネジメント機能も搭載。GoogleマップやYouTube Music、Googleウォレットにも対応し、スマートウォッチとしての利便性も向上しました。データに基づいた的確なアドバイスで、睡眠とストレスの両方を改善したい人におすすめです。

参照:Fitbit公式サイト

⑤ Garmin vivosmart 5

GPS機器のパイオニアであるGarminが手掛ける、シンプルで使いやすいリストバンド型デバイス。睡眠スコア、睡眠ステージ、心拍数、血中酸素レベルなどを計測します。Garmin独自の指標である「Body Battery」が特徴で、心拍変動やストレス、活動量から身体のエネルギー残量を100段階で可視化。これにより、休息やトレーニングの最適なタイミングを判断しやすくなります。複雑な機能は不要で、自分のエネルギーレベルを把握しながら活動したい人に適しています。

参照:Garmin公式サイト

⑥ Google Pixel Watch 2

Googleが開発した、Fitbitの高度な健康トラッキング技術を統合したスマートウォッチ。Fitbitの睡眠スコアや睡眠プロフィール機能を利用でき、詳細な睡眠分析が可能です。新たに搭載された皮膚温センサーや継続的な皮膚電気活動(cEDA)センサーにより、ストレス管理機能も強化されました。Wear OS by Googleを搭載し、Googleの各種サービスとの連携もスムーズ。最新のスマートウォッチ機能と、信頼性の高いFitbitの睡眠分析を両立したい人におすすめです。

参照:Google Store公式サイト

⑦ Xiaomi Smart Band 8

驚異的なコストパフォーマンスを誇るリストバンド型デバイスの定番モデル。低価格ながら、睡眠モニタリング、血中酸素レベル測定、心拍数モニタリングといった基本的な健康管理機能を網羅しています。今モデルからは、専用アクセサリーを使うことで、ネックレスのように首から下げたり、ランニングシューズに取り付けて専門的なランニングデータを計測したりと、多彩な装着スタイルに対応。初めて睡眠トラッカーを試す人や、とにかくコストを抑えたい人に最適な入門機です。

参照:Xiaomi公式サイト

⑧ WHOOP 4.0

デバイス本体は無料で提供され、月額または年額のサブスクリプションでサービスを利用するユニークなモデルです。睡眠、トレーニング負荷、日中のストレスなどを統合的に分析し、その日の「回復度(リカバリー)」をパーセンテージで算出することに特化しています。この回復度に基づいて、その日に最適な運動負荷を提案してくれます。プロアスリートの利用も多く、パフォーマンスの最大化を本気で目指す人向けの本格的なコンディショニングツールです。

参照:WHOOP公式サイト

⑨ Amazfit Bip 5

1.91インチという大型のカラーディスプレイを搭載し、視認性に優れたスマートウォッチです。睡眠の質、心拍数、血中酸素レベル、ストレスレベルなどを24時間モニタリング。独自のZepp OS 2.0を搭載し、70以上のミニアプリを追加して機能を拡張できます。バッテリー持続時間も長く、標準的な使い方で最大10日間持続します。大きな画面でデータを確認したい人や、長いバッテリー寿命を重視する人におすすめです。

参照:Amazfit公式サイト

⑩ Withings ScanWatch 2

一見すると洗練されたアナログ腕時計にしか見えませんが、その内部には高度な健康モニタリング機能が凝縮されています。睡眠の質のスコア化はもちろん、呼吸数のモニタリング、日中と夜間の心拍数、皮膚温変動の追跡などが可能です。最大30日間という驚異的なバッテリー持続時間も魅力。テクノロジーを感じさせないデザインで、ビジネスシーンでもフォーマルな場でも違和感なく着用できます。伝統的な時計のデザインを好みつつ、最先端の健康管理機能も欲しい人に最適な選択肢です。

参照:Withings公式サイト

【タイプ別】睡眠ウェアラブルデバイスの特徴を比較

「選び方」の章でも触れましたが、ここでは特に主要な「指輪(リング)型」と「腕時計・リストバンド型」の2つのタイプに焦点を当て、それぞれのメリット・デメリットをより深く掘り下げて比較します。どちらのタイプが自分のライフスタイルに合っているかを判断する材料にしてください。

指輪(リング)型のメリット・デメリット

メリット

- 睡眠を妨げない圧倒的な装着感: 指輪型の最大の利点は、その小ささと軽さにあります。多くのモデルは数グラム程度の重さで、厚みも抑えられているため、睡眠中に装着していることをほとんど意識せずに済みます。 腕時計の圧迫感や、寝返りを打った時にシーツに引っかかる感覚が苦手な人にとって、これは決定的なアドバンテージです。

- 目立たず、ファッションに溶け込むデザイン: 洗練されたミニマルなデザインの製品が多く、ガジェット感を主張しません。フォーマルな服装からカジュアルな服装まで、どんなスタイルにも自然に馴染むため、24時間365日、シーンを選ばずに身につけていられます。

- 比較的長いバッテリー持続時間: ディスプレイがない分、消費電力が少なく、一度の充電で4日〜7日間程度使用できるモデルが主流です。頻繁な充電の手間から解放され、旅行や出張時にも安心です。

- 計測精度への期待: 指は手首に比べて毛細血管が密集しており、動脈も皮膚表面に近いため、心拍数や血中酸素レベルといった光学センサーによる計測において、より安定した精度の高いデータが得られやすいと言われています。

デメリット

- データの確認にはスマートフォンが必須: 本体にディスプレイがないため、時刻の確認はもちろん、計測したデータを見るためには、必ずスマートフォンの専用アプリを立ち上げる必要があります。「今すぐ心拍数を見たい」といった即時的なニーズには応えられません。

- 機能が健康管理に特化している: 主な機能は睡眠と健康状態のトラッキングに絞られています。スマートウォッチのように、LINEの通知を受け取ったり、電子決済をしたり、音楽をコントロールしたりといった便利な機能は搭載されていないか、非常に限定的です。

- 正確なサイズ選びが重要: 指輪であるため、自分の指にぴったり合うサイズを選ぶ必要があります。緩すぎるとセンサーが肌に密着せず正確なデータが取れず、きつすぎると不快感やむくみの原因になります。多くのメーカーは、購入前にサイズ測定用のサイジングキットを提供しています。

- 価格帯が高め: 高度なセンサー技術を小さな筐体に凝縮しているため、一般的にリストバンド型デバイスよりも高価な傾向があります。

腕時計・リストバンド型のメリット・デメリット

メリット

- 多機能性と利便性: 睡眠トラッキング機能に加えて、スマートウォッチとしての多彩な機能を利用できるのが最大の強みです。時刻表示、スマートフォンの通知確認、天気予報、タイマー、音楽再生コントロール、電子決済、GPSによる運動記録など、一台で日常生活の様々なシーンをサポートしてくれます。

- 豊富な製品ラインナップと価格帯: Apple、Google、Garmin、Fitbit、Xiaomiなど、数多くのメーカーから製品が発売されており、選択肢が非常に豊富です。数千円で購入できるエントリーモデルから、高度な機能を備えたハイエンドモデルまで、予算や求める機能に応じて自分に合った製品を見つけやすいのが魅力です。

- 画面上でデータをすぐに確認できる: ディスプレイを搭載しているため、現在の心拍数や歩数、ストレスレベルといった情報を、スマートフォンを取り出すことなく手元ですぐに確認できます。

- バンドの交換によるカスタマイズ性: 多くのモデルはバンドを簡単に交換できます。シリコン、レザー、ナイロン、メタルなど、素材や色の異なるバンドを揃えれば、ファッションやシーンに合わせて自由にスタイルを変えることができます。

デメリット

- 睡眠中の装着感が気になる場合がある: 特に大型のスマートウォッチは、ある程度の重さと厚みがあるため、睡眠中に手首にある異物感が気になってしまう人もいます。これが睡眠の妨げになっては本末転倒です。小型・軽量なリストバンド型を選ぶことで、ある程度は解消できます。

- バッテリー持続時間が短い傾向: カラーディスプレイの常時表示やGPSの使用など、多機能な分だけバッテリー消費が激しくなります。高性能なスマートウォッチでは、1〜2日ごとの充電が必須となることが多く、充電を忘れると肝心な睡眠データを記録できません。

- ガジェット感が強く、服装を選ぶ: スポーティーなデザインや未来的なデザインのものが多く、フォーマルな場やビジネスシーンでは浮いてしまう可能性があります。アナログ時計風のデザインを選ぶ、シーンに応じてバンドを交換するといった工夫が必要です。

| 比較項目 | 指輪(リング)型 | 腕時計・リストバンド型 |

|---|---|---|

| 装着感(睡眠時) | ◎(非常に快適) | △〜○(気になる場合がある) |

| デザイン性 | ○(ミニマルで合わせやすい) | △〜○(スポーティーなものが多い) |

| 機能性 | △(健康管理に特化) | ◎(多機能) |

| 即時性(データ確認) | ×(スマホ必須) | ◎(手元で確認可能) |

| バッテリー持続時間 | ○(比較的長い) | △(短いモデルが多い) |

| 製品の選択肢 | △(少ない) | ◎(非常に多い) |

| 価格帯 | 高め | 幅広い(安価なものから高価なものまで) |

睡眠ウェアラブルデバイスを使うメリット

睡眠ウェアラブルデバイスを生活に取り入れることで、具体的にどのような良いことがあるのでしょうか。ここでは、デバイスがもたらす3つの大きなメリットについて解説します。

睡眠の質を客観的なデータで把握できる

これが、睡眠ウェアラブルデバイスを利用する最大のメリットです。「昨日はよく眠れた気がする」「最近、疲れが取れない」といった、これまで曖昧な主観に頼っていた睡眠の評価を、「深い睡眠が〇時間〇分」「睡眠効率が〇%」「夜中の覚醒回数が〇回」といった客観的な数値データに置き換えることができます。

多くの人は、自分の睡眠が夜間にどのような状態になっているかを正確には知りません。デバイスを使って初めて、「自分は寝つきに時間がかかるタイプだと思っていたが、意外とすぐ眠れていた」「睡眠時間は足りているはずなのに、深い睡眠が平均よりかなり短い」といった、自己認識とのギャップに気づくことがあります。

この「可視化」と「客観化」こそが、改善への第一歩です。自分の睡眠の強みと弱みを正確に把握することで、漠然とした不安が解消され、具体的な対策を立てるための土台ができます。データという共通言語を持つことで、自分の体と対話し、理解を深めることができるのです。

健康管理への意識が高まる

多くのデバイスは、その日の睡眠の質を「睡眠スコア」や「コンディションスコア」といった分かりやすい点数で示してくれます。このスコアを毎日チェックするようになると、自然と「今日は良いスコアを取りたい」という気持ちが芽生えてきます。

これは「ゲーミフィケーション」と呼ばれるアプローチで、ゲームの要素(スコア、目標達成、競争など)を応用して、人々のモチベーションを高める手法です。高いスコアが出た日は達成感を得られ、スコアが低かった日は「なぜだろう?」と原因を考えるきっかけになります。

このように、日々のスコアを追ううちに、無意識のうちに健康的な行動を選択するようになります。「スコアを上げるために、少し早く寝よう」「今日はアルコールを控えてみよう」といった小さな行動の積み重ねが、長期的な健康習慣の形成に繋がります。デバイスが、面倒で退屈に感じがちな健康管理を、楽しく前向きな活動に変えてくれるのです。

生活習慣の改善点が見つかる

睡眠ウェアラブルデバイスは、睡眠データと日中の活動データを組み合わせて分析することで、「何が」「どのように」自分の睡眠に影響を与えているのか、その因果関係を発見する手助けをしてくれます。

例えば、以下のような具体的な気づきを得られる可能性があります。

- 食事との関係: 「夕食を寝る3時間前までに済ませた日は、深い睡眠が増え、睡眠中の心拍数も低い」

- 運動との関係: 「日中に30分間のウォーキングをした日は、寝つきがスムーズになる」

- カフェイン・アルコールとの関係: 「午後にコーヒーを飲むと、レム睡眠が減少する」「寝る前に飲酒をすると、夜中に何度も目が覚める」

- ストレスとの関係: 「仕事でプレゼンがあった日は、ストレスレベルが高く、睡眠の質が全体的に低下する」

これらの相関関係は、もちろん個人差が大きいものです。しかし、デバイスを使って自分自身のデータを継続的に記録・分析することで、一般論ではなく「自分だけの」生活改善のヒントを見つけ出すことができます。データという客観的なフィードバックループを回すことで、試行錯誤が効率化され、より効果的に自分に合ったライフスタイルを構築していくことが可能になります。

睡眠ウェアラブルデバイスを使う際の注意点

非常に便利な睡眠ウェアラブルデバイスですが、その特性を正しく理解し、適切に活用するためには、いくつか注意すべき点があります。

計測データはあくまでも目安

ウェアラブルデバイスが示す数値は、日々の健康管理において非常に有用な情報ですが、それに一喜一憂しすぎないことが重要です。特に、睡眠スコアが少し低かっただけで「今日は体調が悪いはずだ」と思い込んでしまうなど、データに過度に依存するのは避けるべきです。

このような、睡眠トラッカーのデータに囚われすぎて、かえって睡眠に関する不安を増大させてしまう状態は「オルトソムニア(orthosomnia)」と呼ばれることもあります。データは客観的な指標ですが、それが全てではありません。最も大切なのは、あなた自身の体感です。

デバイスのデータは、医療用の精密機器による計測ではないため、必ずしも100%正確とは限りません。装着位置のズレや体動などによって、誤差が生じることもあります。データはあくまでも「参考情報」として捉え、自分の感覚と照らし合わせながら、長期的な傾向を把握するツールとして活用するというバランス感覚が大切です。

睡眠障害の診断はできない

これは、利用する上で最も理解しておくべき重要なポイントです。日本国内で一般的に販売されている睡眠ウェアラブルデバイスの多くは、薬機法(旧薬事法)上の「医療機器」ではありません。

したがって、これらのデバイスは病気の「診断」「治療」「予防」を目的として使用することはできません。 たとえデバイスが「呼吸の乱れの可能性」といった表示をしたとしても、それはあくまで健康管理上の参考情報であり、「睡眠時無呼吸症候群」という病気の診断ではありません。

もし、デバイスのデータで継続的に異常な数値が示されたり、いびきや日中の強い眠気といった自覚症状があったりする場合には、決して自己判断せず、必ず睡眠専門の医療機関を受診し、医師に相談してください。 デバイスは、医療機関を受診するきっかけを与えてくれるツールであり、医師の代わりにはならないことを強く認識しておく必要があります。

毎日充電が必要なモデルもある

特に多機能なスマートウォッチ型を中心に、バッテリーの持続時間が1日〜2日程度と短いモデルも少なくありません。これらのデバイスは、ほぼ毎日の充電が必要になります。

もし充電を忘れてしまうと、その夜の睡眠データを記録することができず、継続的なデータトラッキングが途切れてしまいます。これでは、デバイスのメリットを最大限に活かすことができません。

バッテリー持続時間が短いモデルを選ぶ場合は、「お風呂に入っている間に充電する」「朝の身支度の時間に充電する」といったように、充電を日常生活のルーティンに組み込む工夫が必要です。自分のライフスタイルを考え、充電の手間がストレスにならないかどうかを、購入前によく検討することが大切です。

計測した睡眠データを改善に活かす方法

デバイスでデータを計測するだけでは、睡眠は改善しません。大切なのは、そのデータをどのように解釈し、日々の行動に結びつけていくかです。ここでは、計測データを具体的な改善アクションに繋げるための3つのアプローチを紹介します。

自分に合った就寝・起床リズムを見つける

多くの人が「8時間睡眠が理想」と聞きながらも、自分にとって本当に最適な睡眠時間はどのくらいなのかを知りません。ウェアラブルデバイスは、その答えを見つけるための強力なツールになります。

まずは、平日・休日を問わず、できるだけ同じ時刻に就寝・起床することを心がけてみましょう。これを1〜2週間続けた上で、日々の「睡眠スコア」や「コンディションスコア」、そして日中の眠気やパフォーマンスの体感を記録します。

次に、睡眠時間を30分単位で少しずつ変えてみて、どの睡眠時間の時に最もスコアが高く、体調が良いかを実験します。例えば、7時間半睡眠の週と、8時間睡眠の週を比較してみるのです。こうすることで、一般論ではなく、データに基づいた「自分だけのゴールデンタイム」を見つけることができます。

また、デバイスは就寝時刻と起床時刻のばらつき(睡眠の規則性)も評価してくれることが多いです。この規則性を高めることが、体内時計を整え、睡眠の質を向上させる上で非常に重要であることが、データを通じて実感できるでしょう。

運動や食事のタイミングを見直す

質の高い睡眠は、日中の過ごし方、特に運動と食事に大きく左右されます。デバイスのデータを活用して、これらの活動が睡眠に与える影響を検証してみましょう。

- 運動: 「午前中に運動した日」「夕方に運動した日」「運動しなかった日」で、それぞれ夜の睡眠データ(特に深い睡眠の長さや寝つきの時間)がどう変化するかを比較します。これにより、自分にとって最も睡眠に良い効果をもたらす運動のタイミングや強度を探ることができます。一般的には、就寝直前の激しい運動は交感神経を刺激してしまい逆効果とされていますが、その影響度合いにも個人差があります。データで確認してみましょう。

- 食事: 夕食の時間や内容が睡眠に与える影響は絶大です。「夕食が遅くなった日」や「脂っこいものを食べた日」の睡眠中の心拍数が、そうでない日と比べて高くなっていないかを確認してみてください。また、カフェインやアルコールの影響もデータに顕著に現れます。コーヒーを飲んだ後の寝つきの悪さや、飲酒後の深い睡眠の減少、中途覚醒の増加などをデータで目の当たりにすることで、「午後のコーヒーは控えよう」「寝酒はやめよう」という決意が固まるはずです。

睡眠環境を整えるきっかけにする

デバイスのデータで「寝つきが悪い」「夜中に何度も目が覚めている」といった傾向が見られた場合、それは寝室の環境に問題があるサインかもしれません。

- 光: 寝室が真っ暗になっていない、スマートフォンの光を浴びている、といった状況は寝つきを悪くします。データが悪い日は、就寝前の行動や寝室の明るさを見直してみましょう。遮光カーテンを導入する、寝る1時間前からはスマホを見ない、といった対策の効果を、その後のデータで検証できます。

- 音: 生活音や外部の騒音が、無意識のうちに睡眠を浅くしている可能性があります。中途覚醒が多い場合は、耳栓やホワイトノイズマシンなどを試してみるのも一つの手です。

- 温度・湿度: 快適な睡眠には、寝室の温度と湿度が大きく影響します。特に夏場や冬場は、エアコンや加湿器を適切に設定することが重要です。皮膚温度のデータと室温の関係を観察してみるのも面白いかもしれません。

このように、計測データは、これまで見過ごしていたかもしれない睡眠環境の問題点に気づかせてくれる貴重なきっかけとなります。データに基づいた仮説を立て、環境を改善し、その結果を再びデータで確認するというサイクルを回すことで、自分にとって最適な睡眠環境を効率的に作り上げていくことができます。

睡眠ウェアラブルデバイスに関するよくある質問

ここでは、睡眠ウェアラブルデバイスの導入を検討している方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q. データの精度は信頼できますか?

A. 近年発売されている主要なメーカーのデバイスは、加速度センサーや光学式心拍センサーの性能向上、そしてAIを活用した解析アルゴリズムの進化により、非常に高い精度で睡眠ステージや各種生体データを推定できるようになっています。 多くのメーカーは、大学や研究機関と共同で、医療用の精密な睡眠ポリグラフ検査(PSG)のデータと比較検証を行い、その精度を科学的に証明しようと努めています。

ただし、これらのデバイスは医療機器ではなく、あくまで健康管理を目的としたコンシューマー向け製品である点は理解しておく必要があります。装着方法が不適切だったり、個人の体質やその日の状況(激しい体動など)によって、データに誤差が生じる可能性は常にあります。

結論として、データの精度は十分に信頼できるレベルにありますが、絶対的なものではありません。数値そのものに一喜一憂するのではなく、長期的な変化の傾向を捉えたり、自分の体感と照らし合わせたりして、総合的に判断するための「参考情報」として活用するのが最も賢明な使い方です。

Q. 医療機器ではないのですか?

A. 日本国内で販売されている睡眠ウェアラブルデバイスのほとんどは、「医療機器」としての承認や認証を受けていません。 これらは「ウェルネス機器」や「雑貨」として分類されます。

したがって、これらのデバイスが提供するデータや分析結果を、病気の診断、治療、または予防の目的で使用することは法律で認められていません。 例えば、デバイスが血中酸素レベルの低下を示唆したとしても、それが「睡眠時無呼吸症候群」という病気であると診断することはできません。

一部のスマートウォッチには、心電図(ECG)アプリや不規則な心拍の通知機能などが、海外や日本で医療機器プログラムとして承認・認証されている場合があります。しかし、それは特定の機能に限った話であり、デバイス全体、特に睡眠トラッキング機能そのものが医療機器というわけではない点に注意が必要です。健康上の懸念がある場合は、デバイスのデータはあくまで参考として医師に見せ、最終的な判断は必ず専門医に委ねてください。

Q. 装着したままお風呂に入れますか?

A. ほとんどの睡眠ウェアラブルデバイスは、「5ATM(5気圧防水)」や「IP68」といった防水性能を備えています。これは、水深50mまでの水圧に耐えられることを意味し、日常生活での手洗いやシャワー、雨、さらにはプールでの水泳といった場面での使用は問題ありません。

しかし、お風呂(特に湯船に浸かること)やサウナ、温泉といった高温多湿の環境での使用は、ほとんどのメーカーが推奨していません。 高温はバッテリーや内部の電子部品の劣化を早め、故障の直接的な原因となる可能性があります。また、石鹸やシャンプー、温泉の成分などがデバイスに付着し、センサーの性能低下や外装の腐食を引き起こすことも考えられます。

安全に長く使用するためにも、入浴時にはデバイスを外して充電することを習慣にするのがおすすめです。防水性能の詳細については、必ずお使いの、あるいは購入を検討している製品の取扱説明書や公式サイトで仕様を正確に確認してください。

まとめ:自分に合ったデバイスで睡眠の質を向上させよう

本記事では、睡眠ウェアラブルデバイスの基本から、計測できること、選び方の6つのポイント、タイプ別の特徴比較、具体的なおすすめ製品10選、そして活用法や注意点に至るまで、幅広く解説してきました。

睡眠ウェアラブルデバイスは、もはや単なるガジェットではなく、自分の睡眠と健康状態を客観的に把握し、より良いライフスタイルを築くための強力なパートナーとなり得る存在です。これまで感覚でしか捉えられなかった「睡眠の質」を、データとして可視化することで、具体的な改善点を発見し、行動変容を促すきっかけを与えてくれます。

デバイスを選ぶ際には、

- 形状(指輪型か腕時計型かなど)

- 計測したいデータの種類

- 計測精度

- バッテリーの持続時間

- アプリの使いやすさ

- 装着感とデザイン

といったポイントを総合的に検討し、ご自身の目的やライフスタイル、予算に最も合った一台を見つけることが重要です。

そして、最も大切なのは、デバイスを手に入れた後、計測したデータを日々の生活改善に活かしていくことです。データに一喜一憂するのではなく、長期的な視点で自分の身体の変化を観察し、食事や運動、睡眠環境を見直すためのヒントとして活用しましょう。ただし、デバイスは医療機器ではないため、健康に不安がある場合は必ず専門医に相談することを忘れないでください。

この記事が、あなたにとって最適な睡眠ウェアラブルデバイスを見つけ、データに基づいた健康管理を始めるための一助となれば幸いです。自分にぴったりのデバイスと共に、質の高い睡眠を手に入れ、より健康的で活力に満ちた毎日を送りましょう。