「家族からいびきがうるさいと言われる」「朝起きても疲れが取れていない気がする」といった悩みを抱えていませんか。自分のいびきは、自分自身ではなかなか気づけないものです。しかし、放置しておくと睡眠の質の低下だけでなく、重大な病気のサインである可能性も潜んでいます。

そこで役立つのが、スマートフォンのマイクやセンサーを使って睡眠中のいびきや音、体の動きを記録・分析してくれる「いびき・睡眠録音アプリ」です。

この記事では、いびき・睡眠録音アプリの基本的な仕組みやメリット、自分に合ったアプリの選び方を詳しく解説します。さらに、無料で使えるものを含む人気のおすすめアプリ5選を徹底比較し、それぞれの特徴や使い方、注意点まで網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、あなたに最適なアプリを見つけ、自身のいびきや睡眠の状態を客観的に把握し、健康的な毎日を送るための第一歩を踏み出せるでしょう。

目次

いびき・睡眠録音アプリとは

いびき・睡眠録音アプリとは、一言でいえば「あなたの睡眠を見守り、記録するパーソナルな睡眠分析ツール」です。多くの人が毎日使っているスマートフォンに搭載されている高性能なマイクやセンサーを利用して、就寝中のさまざまなデータを収集・解析し、睡眠の質を可視化してくれます。

このアプリが注目される背景には、現代社会における睡眠への関心の高まりがあります。日中のパフォーマンス低下や心身の不調が、実は「睡眠の質」に起因しているケースは少なくありません。特に「いびき」は、単なる騒音問題ではなく、睡眠の質を著しく下げ、健康リスクを高めるサインである可能性があります。しかし、睡眠中の出来事であるため、自分一人でその実態を把握するのは極めて困難でした。

いびき・睡眠録音アプリは、この課題を手軽に解決する手段として登場しました。アプリの主な仕組みは、以下の2つのスマートフォン機能に基づいています。

- マイクによる音の記録: アプリの最も基本的な機能です。スマートフォンのマイクが、睡眠中のいびき、寝言、歯ぎしりといった音を捉えます。多くのアプリでは、一定の音量(デシベル)を超えた音のみを自動で録音するため、一晩中の音をすべて録音するわけではなく、効率的にいびきの発生タイミングや大きさを記録できます。翌朝、実際に録音された音を聞き返すことで、「どんな音のいびきをかいているのか」「どのくらいの頻度で発生しているのか」を客観的に確認できます。

- 加速度センサーによる体の動きの検知: スマートフォンには、端末の傾きや動きを検知する「加速度センサー」が内蔵されています。睡眠記録アプリは、このセンサーを利用して、寝返りなどの体の動きをトラッキングします。一般的に、深い眠りの状態では体の動きが少なく、浅い眠りの状態では体の動きが多くなります。この動きのパターンを分析することで、アプリはユーザーの睡眠サイクルを推定します。

そして、これらのマイクとセンサーから収集された膨大なデータは、アプリ独自のアルゴリズムによって解析されます。その結果が、私たちユーザーに分かりやすい形で提示されるのです。例えば、以下のような情報として可視化されます。

- 睡眠サイクルグラフ: 一晩の睡眠が「深い睡眠」「浅い睡眠」「レム睡眠」「覚醒」のどの段階にあったかを時系列で示したグラフ。

- いびきレポート: いびきの総時間、最も大きかった音量、発生回数などをまとめたレポート。

- 睡眠スコア: 睡眠時間、深い睡眠の割合、いびきの有無などを総合的に評価し、100点満点などで点数化したもの。

ここで、睡眠に関する基本的な専門用語を少し解説します。私たちの睡眠は、主に「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2つの状態が約90分のサイクルで繰り返されています。ノンレム睡眠は脳を休ませるための深い眠りで、さらに眠りの深さによって段階が分かれます。一方、レム睡眠は体は休んでいますが脳は活動している浅い眠りで、この時に夢を見ることが多いとされています。健康的な睡眠には、この2つの睡眠がバランス良く現れることが重要です。

また、いびきと関連が深い病気として「睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)」があります。これは、睡眠中に気道が塞がるなどして呼吸が一時的に何度も止まってしまう病気です。大きないびきは、このSASの代表的な症状の一つとされています。

いびき・睡眠録音アプリは、これらの睡眠のメカニズムや潜在的なリスクについて、専門的な知識がなくても手軽に気づきを得られるように設計されています。自分の睡眠を客観的なデータとして「見える化」することで、漠然とした不安を具体的な課題に変え、生活習慣の改善や、必要であれば専門医への相談といった次のアクションにつなげるための、非常に強力な第一歩となるツールなのです。

いびきを録音できるアプリを使う3つのメリット

いびき録音アプリを日常的に使うことで、私たちはどのような恩恵を受けられるのでしょうか。単に「いびきを録音する」という機能以上に、健康管理や生活の質の向上につながる大きなメリットが3つあります。

① いびきの状態を客観的に把握できる

最大のメリットは、これまで知ることのできなかった「自分のいびきの実態」を、誰の主観も介さずに客観的なデータとして把握できることです。

家族やパートナーから「いびきがうるさかったよ」と指摘されても、それがどの程度の音量で、どのくらいの頻度なのか、具体的に想像するのは難しいものです。指摘する側も「すごくうるさい」といった抽象的な表現になりがちで、時には人間関係のトラブルに発展することさえあります。

しかし、アプリを使えば、そうした曖昧な状況は一変します。多くのアプリは、いびきを以下のような具体的な数値やデータで示してくれます。

- 音量(デシベル): いびきの大きさを数値で記録します。例えば、「最大音量は65デシベルでした」といった結果が表示されます。65デシベルが、普通の会話や騒々しい店内と同程度の騒音レベルであることを知れば、その深刻度を具体的に理解できます。

- 発生頻度・時間: 一晩に何回いびきをかいたか、合計で何分(何時間)いびきをかいていたかを記録します。断続的に短い時間だけかいているのか、睡眠中ずっとかき続けているのか、そのパターンを知ることができます。

- 録音データ: 実際に録音されたいびきの音声を聞き返すことができます。「ガーガー」という乾いた音か、「ゴロゴロ」という喉が詰まったような音か、あるいは呼吸が止まった後のような苦しそうな音か、その「音質」も重要な情報です。

これらの客観的なデータは、いくつかの点で非常に有益です。まず、自分自身の問題意識を高めることができます。「自分はこれほど大きないびきをかいていたのか」と自覚することが、生活習慣の改善など、具体的な対策を始めるための強い動機付けになります。

また、パートナーとのコミュニケーションを円滑にします。感情的な言い合いではなく、「アプリの記録によると、昨夜は特にいびきが大きかったみたいだね。何か原因があったかな?」というように、事実に基づいた冷静な話し合いが可能になります。

さらに、いびきの原因を探る手がかりにもなります。例えば、「お酒を飲んだ日はいびきのスコアが著しく悪化する」「仰向けで寝た日は録音時間が増える」といった傾向をアプリの記録から発見できれば、それはいびきの原因を特定し、対策を立てるための貴重なヒントとなるのです。

② 睡眠の質を可視化できる

いびきは、それ自体が問題であると同時に、「睡眠の質」が低下していることを示す重要なサインでもあります。いびき録音アプリの多くは、いびきの記録と並行して睡眠全体の質を分析し、可視化する機能を備えています。

十分な時間眠ったはずなのに、日中に眠気を感じたり、頭がスッキリしなかったりするのは、睡眠の「量」ではなく「質」に問題があるのかもしれません。アプリは、その質を評価するための様々な指標を提供してくれます。

- 睡眠サイクルのグラフ化: 前述の通り、アプリはスマートフォンの加速度センサーを使って体の動きを検知し、睡眠の深さを推定します。その結果を「深い睡眠」「浅い睡眠」「レム睡眠」といった形でグラフ化してくれるため、一晩のうちに自分がどれだけ質の良い眠り(特に脳と体の回復に重要な深い睡眠)をとれているか、一目で確認できます。健康な睡眠サイクルが築けているか、あるいは途中で何度も目が覚めて(覚醒して)しまっているか、といったパターンを把握できます。

- 睡眠スコアによる評価: 多くのアプリは、総睡眠時間、深い睡眠の割合、寝つくまでにかかった時間、いびきの有無といった複数の要素を総合的に判断し、その日の睡眠を100点満点などでスコア化します。このスコアは、日々の睡眠コンディションを手軽に比較するための便利な指標です。例えば、「スコアが90点だった日は快調だったが、60点だった日は一日中だるかった」というように、自分の体感とデータを結びつけることで、良い睡眠のための生活習慣を意識しやすくなります。

- 生活習慣との関連付け: 多くのアプリには、その日の行動(例:運動、飲酒、カフェイン摂取、食事の時間など)をメモとして記録できる機能があります。この記録と睡眠スコアを照らし合わせることで、「寝る前に運動をすると深い睡眠が増える」「遅い時間に食事をするとスコアが下がる」といった、自分だけの「睡眠のトリセツ」を作ることができます。

このように睡眠の質を可視化することは、漠然とした体調不良の原因を探り、改善していくための強力なツールとなります。スコアの向上を目指すことがゲーム感覚の楽しさとなり、モチベーションを維持しながら健康的な生活習慣を身につける助けとなるでしょう。

③ 睡眠時無呼吸症候群の発見につながることも

これが、いびき録音アプリを利用する上で最も重要なメリットの一つです。いびきは、睡眠時無呼吸症候群(SAS)という治療が必要な病気の最も一般的な兆候です。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に気道が塞がってしまい、10秒以上呼吸が止まる「無呼吸」や、呼吸が浅くなる「低呼吸」が、1時間に5回以上繰り返される状態を指します。この状態が続くと、体内に十分な酸素が取り込まれず、脳や身体に大きな負担がかかります。その結果、高血圧、心筋梗塞、脳卒中といった命に関わる生活習慣病のリスクを高めることが知られています。

SASに特徴的ないびきには、以下のようなパターンがあります。

- 非常に大きないびきが続く。

- いびきが突然ピタッと止まり、数秒〜数十秒の静寂(無呼吸状態)が訪れる。

- その後、「グガッ!」といった、あえぐような、または窒息しかけたような激しい呼吸音と共にいびきが再開する。

このような特徴的な音のパターンは、自分自身では絶対に気づけません。しかし、いびき録音アプリを使えば、その一部始終が記録されます。翌朝、録音された音声を聞き返し、「いびきが途切れている不自然な静寂」や「苦しそうな呼吸再開音」を確認できた場合、それはSASの可能性を強く示唆するサインとなります。

ここで強調しておきたいのは、いびき録音アプリは医療機器ではなく、SASの診断を確定するものではないということです。しかし、アプリは「病気の可能性に気づく」ための、非常に有効なスクリーニング(ふるい分け)ツールとして機能します。

もしアプリのデータからSASが疑われる場合、その録音データは非常に価値のあるものになります。専門医を受診する際に、「このような音のいびきをかいています」と実際に医師に聞かせることで、口頭で説明するよりもはるかに正確に症状を伝えることができます。 これにより、医師はより迅速かつ的確な判断を下し、精密検査(ポリソムノグラフィ検査など)へとスムーズにつなげることができるでしょう。

このように、アプリは単なる興味本位のツールではなく、深刻な健康リスクの早期発見と、適切な医療への橋渡し役を担う可能性を秘めているのです。

いびき録音アプリの選び方

数多く存在するいびき・睡眠録音アプリの中から、自分に最適な一つを見つけるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。ここでは、アプリ選びで失敗しないための4つの視点を詳しく解説します。

対応OS(iPhone/Android)で選ぶ

これは最も基本的かつ重要な確認事項です。せっかく魅力的なアプリを見つけても、自分のスマートフォンで使えなければ意味がありません。アプリは、Appleの「iOS」を搭載したiPhone向けか、Googleの「Android」を搭載したスマートフォン向けか、あるいはその両方に対応しているかが決まっています。

- App Store (iOS): iPhoneやiPadユーザーはこちらでアプリを探します。中には、「Pillow」のようにiOS(およびwatchOS)専用で、Android版が提供されていない人気のアプリも存在します。Apple Watchとの連携を重視して開発されているアプリは、この傾向が強いです。

- Google Play (Android): Samsung、Sony、Google Pixelなど、iPhone以外の多くのスマートフォンユーザーはこちらを利用します。Androidは機種が多様なため、アプリによっては特定の機種やOSバージョンで正常に動作しない可能性もゼロではありません。レビューなどを参考に、自分の機種での動作実績を確認するとより安心です。

多くの人気アプリはiOSとAndroidの両方に対応していますが、ダウンロードする前に、必ずアプリの公式サイトやストアのページで「対応OS」の項目を確認する習慣をつけましょう。友人におすすめされたアプリが、自分とは違うOS専用だったというケースもよくあります。まずは、自分の土俵で戦えるアプリをリストアップすることから始めましょう。

料金(無料・有料)で選ぶ

アプリの料金体系は、その機能性や使い勝手に直結する重要な要素です。主に「完全無料」「無料(アプリ内課金あり)」「有料(サブスクリプション)」の3つのパターンに分けられます。それぞれの特徴を理解し、自分の目的や予算に合ったものを選びましょう。

| 料金プラン | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 完全無料 | 追加費用が一切かからない。 | 機能がかなり限定的。広告表示が多い、または intrusive。開発が終了している可能性も。 | とにかくお金をかけたくない。ごく基本的な録音機能だけで十分。 |

| 無料(アプリ内課金あり) | 主要な機能は無料で試せる。 必要な機能だけを選択して課金できるため無駄がない。 | 全機能を使うには結局課金が必要。無料版では広告が頻繁に表示されることが多い。過去データの閲覧期間に制限があることも。 | まずは無料でアプリの使い勝手を試してみたい人。 どの機能が自分に必要かを見極めたい人。コストパフォーマンスを重視する人。 |

| 有料(サブスクリプション) | 全ての機能(高度な分析、詳細なレポート、クラウド保存など)が利用可能。広告が表示されず快適。継続的なアップデートが期待できる。 | 毎月または毎年、継続的に費用が発生する。使わなくなっても解約を忘れると課金が続く。 | 本格的に睡眠改善に取り組みたい人。 詳細なデータ分析や長期的な傾向を把握したい人。快適な使用感を求める人。 |

現在主流となっているのは「無料(アプリ内課金あり)」のモデルです。「いびきラボ」や「熟睡アラーム」、「Sleep Cycle」といった多くの人気アプリがこの形式を採用しています。このモデルの最大の利点は、リスクなくアプリの基本的な性能を試せることです。

まずは無料版を数日間使ってみて、操作性や基本的な分析機能に満足できるかを確認しましょう。その上で、「録音データをすべて聞きたい」「過去のデータと比較したい」「より詳しい分析が見たい」といった欲求が出てきたら、有料プランへのアップグレードを検討するのが最も賢明な選択です。

有料プランは月額数百円から年額数千円程度が相場です。一見すると高く感じるかもしれませんが、専門的な睡眠クリニックでの検査費用と比較すれば非常に安価であり、自身の健康への投資と考えれば十分に価値のある選択肢と言えるでしょう。

いびき録音以外の機能で選ぶ

いびきの記録は重要な機能ですが、多くのアプリは睡眠全体の質を高めるための付加機能も搭載しています。これらの機能が自分のニーズに合っているかどうかも、アプリ選びの重要な判断基準となります。

睡眠の深さを分析する機能

いびきをかいている時間が長くても、深い睡眠がしっかりとれていれば、疲労回復はある程度進んでいるかもしれません。逆に、いびきが少なくても、一晩中浅い眠りが続いているなら、睡眠の質は低いと言えます。

このように、いびきのデータと睡眠の深さのデータを掛け合わせて見ることで、より総合的な睡眠評価が可能になります。 ほとんどの主要な睡眠アプリには、体の動きから睡眠サイクル(深い睡眠、浅い睡眠、レム睡眠)を分析し、グラフで表示する機能が搭載されています。自分の睡眠パターンを詳細に知りたい人は、この機能が充実しているアプリを選ぶと良いでしょう。

睡眠サイクルに合わせたアラーム機能

これは「スマートアラーム」や「インテリジェントアラーム」とも呼ばれる、非常に人気の高い機能です。

通常のアラームは、設定した時刻に容赦なく鳴り響きます。その時、もしあなたが最も深い眠りの段階にいると、非常に不快な目覚めとなり、一日中眠気やだるさを引きずることになりかねません。

スマートアラームは、この問題を解決するために開発されました。例えば、アラームを午前7時に設定すると、アプリは6時30分から7時の間(この30分を「ウェイアップフェーズ」などと呼びます)であなたの睡眠状態を監視し続けます。そして、あなたが最も眠りの浅い段階(レム睡眠など)に入ったタイミングを狙って、穏やかな音で起こしてくれるのです。

この機能により、まるで自然に目が覚めたかのような、スッキリとした目覚めを体験できる可能性が高まります。「朝の目覚めが悪い」と感じている人にとっては、この機能の有無がアプリ選びの決め手になるかもしれません。「Sleep Cycle」はこの機能のパイオニアとして特に有名です。

入眠を助けるサウンド機能

なかなか寝付けない、寝る前にリラックスできないという悩みを持つ人には、入眠をサポートするサウンド機能が役立ちます。

多くのアプリには、ヒーリングミュージックや自然の音(雨音、波の音、焚き火の音など)、あるいは特定の周波数を持つホワイトノイズやピンクノイズといった、心を落ち着かせ、スムーズな入眠を促すためのサウンドライブラリが用意されています。

これらの音は、周囲の気になる雑音をマスキングする効果もあり、より静かで快適な睡眠環境を作り出すのに役立ちます。タイマーを設定して、一定時間後に自動で音が停止する機能がついているものがほとんどなので、眠ってしまった後も音が鳴り続ける心配はありません。無料版では数種類のサウンドしか利用できず、有料版ですべてのサウンドが解放される、という形式が一般的です。

操作のしやすさ・続けやすさで選ぶ

どんなに高機能なアプリでも、操作が複雑で使いにくかったり、表示されるデータが何を意味するのか分からなかったりすれば、毎晩使い続けるのは苦痛になってしまいます。

良いアプリは、直感的なユーザーインターフェース(UI)を備えています。 寝る前に数タップで計測を開始でき、朝起きた時に一目で昨夜の睡眠スコアや重要なポイントがわかるような、シンプルで洗練されたデザインが理想です。

また、データの見せ方にも工夫が凝らされています。専門用語ばかりを並べるのではなく、分かりやすいグラフやアイコン、簡単な解説などを通じて、誰にでも自分の睡眠状態が理解できるように配慮されているかが重要です。

さらに、モチベーションを維持し、楽しく継続するための仕掛けもチェックしたいポイントです。「JUKUSUI」のように、日々の記録に対してアドバイスをくれたり、目標達成を応援してくれたりする機能があると、三日坊主を防ぐ助けになります。

最終的には、いくつかのアプリを実際にダウンロードして試してみるのが一番です。無料版で数日間使ってみて、最も「ストレスなく続けられそう」と感じたものが、あなたにとって最高のアプリと言えるでしょう。

いびきを録音できるおすすめアプリ5選【無料あり】

ここでは、数あるいびき・睡眠録音アプリの中から、機能性、人気、使いやすさの観点から厳選した5つのアプリを詳しくご紹介します。それぞれの特徴を比較し、あなたにぴったりのアプリを見つけてください。

| アプリ名 | 特徴 | 対応OS | 料金(基本) | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| いびきラボ | いびき分析に特化。原因と対策の効果を検証できる機能がユニーク。 | iOS, Android | 無料(アプリ内課金あり) | いびきそのものを集中的に分析・改善したい人。 |

| 熟睡アラーム | 無料で使える機能が非常に豊富。スマートアラームや入眠サウンドも充実。 | iOS, Android | 無料(アプリ内課金あり) | まずは無料で多機能なアプリを試したい人、コストパフォーマンスを重視する人。 |

| Sleep Cycle | 特許取得の音響分析技術による高精度な睡眠分析とスマートアラームが強み。 | iOS, Android | 無料(アプリ内課金あり) | 質の高いスッキリとした目覚めを追求したい人、科学的な分析を重視する人。 |

| Pillow | Apple Watchとの連携が強力。洗練されたUIと詳細な心拍数分析が魅力。 | iOSのみ | 無料(アプリ内課金あり) | iPhoneとApple Watchを併用しているユーザー、デザイン性を重視する人。 |

| JUKUSUI | 日本企業が開発。継続を促すユニークな機能とシンプルな操作性が特徴。 | iOS, Android | 無料(アプリ内課金あり) | ゲーム感覚で楽しく睡眠改善を続けたい人、手軽に始めたい初心者。 |

① いびきラボ

「いびきラボ(SnoreLab)」は、その名の通り「いびきの分析と対策」に徹底的に特化したアプリとして、世界中で高い評価を得ています。もしあなたの最大の関心事が「いびきをどうにかしたい」ということであれば、このアプリが最も強力な味方になるでしょう。

最大の特徴は、「いびきスコア(Snore Score)」という独自の指標です。これは、一晩のいびきの音量や持続時間をアルゴリズムで解析し、いびきの深刻度を数値で示すものです。このスコアによって、日々のいびきの状態を客観的に比較し、改善の度合いを明確に把握できます。

さらにユニークなのが、いびきの「原因」と「対策」を記録し、その効果を検証できる機能です。「飲酒」「鼻づまり」といった原因や、「横向きで寝た」「新しい枕を使った」といった対策をその日の記録にタグ付けしておくと、アプリがそれぞれの条件下でのいびきスコアの変化を分析し、グラフで表示してくれます。これにより、「自分にとってどの対策が最も効果的か」をデータに基づいて判断できるようになります。

無料版でもいびきスコアの算出や、録音されたいびきのサンプルを聞くことが可能です。有料のプレミアム版にアップグレードすると、録音されたすべての音声を聞けるようになるほか、睡眠サイクル全体の詳細な分析、長期間のトレンド比較、クラウドへのデータ保存といった高度な機能が利用可能になります。

いびきという問題に真正面から向き合い、試行錯誤しながら改善策を見つけていきたいと考えている人に最適なアプリです。

参照:SnoreLab公式サイト, App Store, Google Play

② 熟睡アラーム

「熟睡アラーム」は、日本の株式会社C2が開発・提供する、国内で非常に人気の高い睡眠アプリです。その最大の魅力は、無料でありながら驚くほど多機能である点にあります。

もちろん、いびきや寝言の録音・再生機能も搭載されていますが、それ以外にも睡眠管理に必要な機能が網羅されています。特に評価が高いのが、眠りが浅いタイミングで起こしてくれる「スマートアラーム機能」です。アラーム音の種類も豊富で、気持ちの良い目覚めをサポートしてくれます。

また、入眠を助けるためのヒーリングサウンド(リラックスサウンド)も多数用意されており、寝つきが悪い人には嬉しい機能です。日々の睡眠データを記録し、睡眠の深さや中途覚醒の回数などをグラフで分かりやすく表示してくれるため、総合的な睡眠の質のチェックにも役立ちます。

無料版では広告が表示されたり、録音データのクラウド保存ができなかったりといった制限はありますが、基本的な睡眠記録、スマートアラーム、いびき録音といった主要な機能はすべて無料で利用できます。 「まずは無料で、いびき録音も睡眠分析もスマートアラームも全部試してみたい」という、わがままなニーズに応えてくれる、コストパフォーマンスに優れた優等生アプリと言えるでしょう。

参照:株式会社C2公式サイト, App Store, Google Play

③ Sleep Cycle

「Sleep Cycle」は、スウェーデンで開発された、世界的に有名な睡眠トラッキングアプリの草分け的存在です。その核となるのは、特許を取得した独自の音響分析技術です。スマートフォンのマイクを使って、寝返りの音や呼吸音といった微細な音を捉え、極めて高精度に睡眠サイクル(深い眠り、浅い眠り、レム睡眠)を分析します。

この高精度な分析技術を最大限に活かしたのが、このアプリの代名詞ともいえる「スマートアラーム機能」です。設定した起床時刻の前の、眠りが最も浅い最適なタイミングを見計らって起こしてくれるため、「無理やり起こされた」という感覚が少なく、スッキリとした目覚めが期待できます。

いびきの検出機能ももちろん搭載されており、睡眠グラフ上でいびきが発生した時間帯を確認できます。有料のプレミアム版では、いびきの傾向をより詳細に分析したり、心拍数の追跡、睡眠に関するメモの記録、長期的なデータ比較など、さらに踏み込んだ分析が可能になります。

科学的なアプローチに基づいて、睡眠の質そのものと目覚めの質を向上させたいと考える人にとって、Sleep Cycleは非常に信頼できる選択肢となるでしょう。

参照:Sleep Cycle公式サイト, App Store, Google Play

④ Pillow

「Pillow」は、洗練された美しいユーザーインターフェース(UI)と、Apple Watchとの強力な連携機能が特徴の、iOSおよびwatchOS専用アプリです。もしあなたがiPhoneとApple Watchを日常的に使っているなら、このアプリは最高の体験を提供してくれるでしょう。

Pillowは、Apple Watchを装着して眠るだけで、睡眠を自動で検出し、記録を開始します。Apple Watchのセンサーを利用することで、体の動きだけでなく、心拍数や血中酸素ウェルネスといった、より詳細な生体データを取り込んだ高度な睡眠分析が可能です。これにより、睡眠の各ステージ(覚醒、レム、浅い、深い)の分析精度がさらに向上します。

もちろん、iPhoneのマイクを使ったいびきや寝言の録音機能も備わっており、録音データは睡眠分析レポートの中で心拍数の変動などと合わせて確認できます。

入眠を助けるサウンドスケープ、スマートアラーム機能も搭載されており、睡眠に関するあらゆるニーズを一つのアプリで満たすことができます。無料版でも基本的な機能は使えますが、Pillowの真価を体験するには有料プレミアム版がおすすめです。月額・年額のサブスクリプションのほか、一度支払えば永続的に使える「買い切り」ライセンスが用意されているのも特徴の一つです。

参照:Pillow公式サイト, App Store

⑤ JUKUSUI

「JUKUSUI」は、日本の株式会社Zeneが開発した睡眠記録アプリです。日本のユーザーにとって馴染みやすく、シンプルで直感的な操作性が魅力です。

このアプリも、睡眠記録、いびき録音、スマートアラーム、リラックスサウンドといった睡眠アプリの基本機能をしっかりと押さえています。特にユニークなのが、ユーザーが楽しく継続するための工夫が凝らされている点です。例えば、「目覚ましチャレンジ」機能では、アラームを止めるために簡単な計算問題などを解く必要があり、二度寝防止に役立ちます。

また、記録された睡眠データに基づいて、「あなたの睡眠タイプ」を診断してくれたり、改善のためのアドバイスを提供してくれたりする機能もあり、自分の睡眠と向き合うモチベーションを維持しやすくなっています。

無料版でも広告を見ることで主要な機能を利用できるため、手軽に始めやすいのが嬉しいポイントです。有料のプレミアムプランに登録すると、広告が非表示になるほか、溜まったデータをクラウドに自動でバックアップしてくれるため、機種変更の際も安心です。「難しいことは苦手だけど、手軽にいびきや睡眠の記録を始めてみたい」という初心者の人に特におすすめのアプリです。

参照:JUKUSUI公式サイト, App Store, Google Play

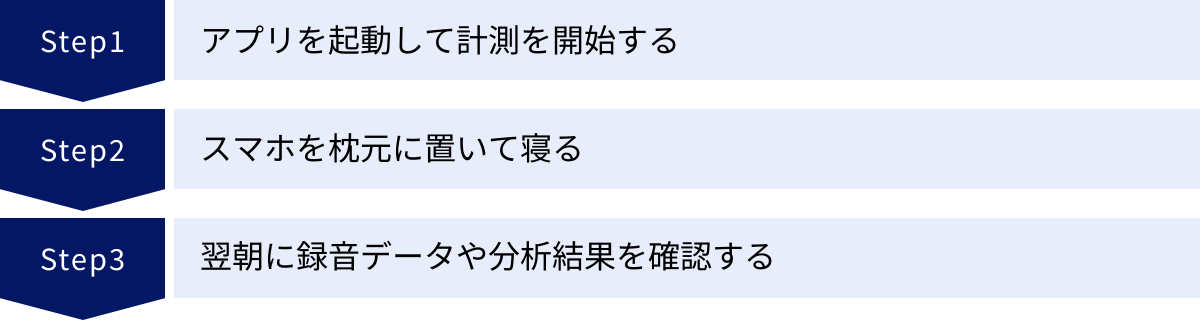

いびき録音アプリの基本的な使い方3ステップ

いびき録音アプリの操作は非常にシンプルです。どのアプリにも共通する基本的な使い方を3つのステップで解説します。一度覚えてしまえば、毎晩の習慣にするのは簡単です。

① アプリを起動して計測を開始する

まず、就寝の準備がすべて整い、ベッドに入ってからアプリを起動します。多くのアプリのホーム画面には、「計測開始」「睡眠」「おやすみ」といった、一目でわかる大きなボタンが配置されています。

このボタンをタップする前に、いくつか設定を確認しましょう。

- アラーム時刻の設定: 翌朝起きる時間を設定します。スマートアラーム機能を使う場合は、起こしてほしい時間帯(例: 6:30〜7:00)を設定することもあります。

- 入眠サウンドの選択: 寝つきを良くするためのサウンドを流したい場合は、この画面で好みのサウンドを選び、タイマー(例: 30分で停止)を設定します。

- その他のオプション: アプリによっては、睡眠メモの入力(その日に飲酒したか、運動したかなど)や、録音の感度設定などをここで行うこともできます。

必要な設定を終えたら、「計測開始」ボタンをタップします。 これでアプリは睡眠データの記録モードに入ります。あとはスマートフォンを枕元に置いて、眠るだけです。

② スマホを枕元に置いて寝る

アプリが正確にデータを記録するためには、スマートフォンの置き場所が非常に重要です。以下のポイントを守るようにしましょう。

- 最適な場所: 枕元、シーツの上が最も推奨される場所です。マイクがいびきの音をクリアに拾うことができ、かつ、加速度センサーが寝返りなどの体の振動を正確に検知できるためです。ベッドサイドの硬いテーブルの上などに置くと、体の振動が伝わりにくく、睡眠サイクルの分析精度が低下する可能性があります。

- 画面の向き: 多くのアプリでは、画面を下向きにして置くことが推奨されています。これには2つの理由があります。一つは、就寝中に画面の光が漏れて睡眠を妨げるのを防ぐため。もう一つは、寝返りなどで誤って画面に触れてしまい、計測が停止するのを防ぐためです。

- 布団との位置関係: スマートフォンが体温や布団で熱くなりすぎないよう、完全に布団の中に埋もれてしまわないように注意しましょう。枕の横や、少し離れた位置のシーツの上が理想的です。

このステップは、アプリの性能を最大限に引き出すための鍵となります。最初の数日間は、少し置き場所を変えてみて、最も安定してデータが取れるポジションを探してみるのも良いでしょう。

③ 翌朝に録音データや分析結果を確認する

翌朝、設定したアラームが鳴ったら、画面の指示に従ってアラームを止めます。すると、自動的に計測が終了し、アプリが一晩の睡眠データを解析し始めます。数秒から数十秒後、昨夜の睡眠レポートが表示されます。

ここで確認すべき主なデータは以下の通りです。

- 睡眠スコアや総評: まずは、その日の睡眠が全体としてどうだったのか、総合評価を確認します。

- 睡眠グラフ: 深い睡眠、浅い睡眠、レム睡眠がどのくらいの割合だったか、途中で目が覚めた時間はなかったかなどをグラフで視覚的に把握します。

- いびきの記録: いびきの合計時間や最大音量、発生回数などをチェックします。

- 録音された音声: これが最も重要な確認作業の一つです。いびきのセクションをタップし、実際に録音された音声をいくつか再生してみましょう。 どのような音質のいびきか、苦しそうな呼吸音は混じっていないか、そして特に注意深く聞きたいのが「いびきが不自然に途切れる静寂の時間」がないか、という点です。

これらのデータを毎日確認することで、自分の睡眠の傾向や、体調との関連性が見えてきます。良い睡眠だった日と悪かった日のデータを比較し、その原因を探ることが、睡眠改善への近道となります。

いびき録音アプリを使うときの注意点

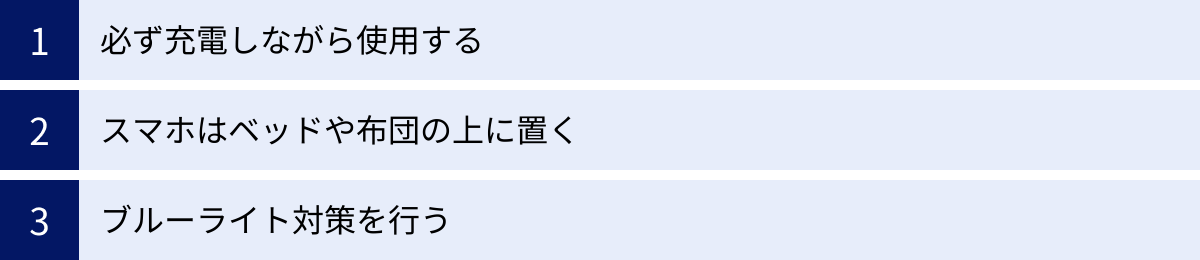

手軽で便利な睡眠録音アプリですが、その性能を最大限に引き出し、安全に使い続けるためには、いくつか知っておくべき注意点があります。毎晩のことだからこそ、正しい使い方を習慣づけましょう。

必ず充電しながら使用する

これは最も重要な注意点です。睡眠録音アプリは、一晩中(7〜8時間)にわたって、スマートフォンのマイクや加速度センサーを常にアクティブな状態に保ちます。 これは、動画を長時間再生し続けるのと同じか、それ以上にバッテリーを消費する行為です。

もし充電せずに計測を開始した場合、睡眠の途中でバッテリーが切れてしまい、計測が中断される可能性が非常に高いです。そうなると、せっかくの記録が不完全なものになってしまいますし、翌朝のアラームが鳴らないという最悪の事態も起こりかねません。

就寝前にアプリを起動し、スマートフォンを枕元に置く際には、必ず充電ケーブルを接続することを徹底してください。これを毎晩のルーティンとして組み込むことが、アプリを安定して使い続けるための絶対条件です。充電ケーブルが枕元まで届かない場合は、延長コードを用意するなど、快適に充電できる環境を整えましょう。

スマホはベッドや布団の上に置く

前述の「基本的な使い方」でも触れましたが、スマートフォンの設置場所は、データの精度に直接影響するため、改めて注意点として強調します。

睡眠サイクル(眠りの深さ)の分析は、主に加速度センサーが検知する「体の振動」に基づいています。そのため、スマートフォンはあなたの体の動きが直接伝わる場所に置く必要があります。 最適なのは、マットレスや敷布団の上、特に枕の近くです。

逆に、以下のような場所は避けるべきです。

- 硬い床やベッドサイドテーブルの上: 体の微細な振動が伝わらず、睡眠分析の精度が著しく低下します。常に「深い睡眠」と誤判定されるなど、正確なデータが得られません。

- 二人で寝ている場合のベッドの中央: パートナーの寝返りや動きも検知してしまい、あなたの睡眠データとして正しく記録されなくなります。必ず自分の体の近くに置くようにしましょう。

ただし、布団の上に置く際は、スマートフォンが過熱しないように注意が必要です。特に夏場や、厚い掛け布団の中では熱がこもりやすくなります。掛け布団の中に完全に埋もれてしまわないよう、シーツの上など、少しでも通気性のある場所に置くことを心がけましょう。

ブルーライト対策を行う

睡眠の質を高めるためには、いびきだけでなく、寝る前の行動も非常に重要です。特に、スマートフォンが発する「ブルーライト」は、睡眠に悪影響を与えることが科学的に知られています。

ブルーライトは、太陽光にも含まれる強いエネルギーを持つ光で、脳を覚醒させる働きがあります。夜間にこの光を浴びると、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌が抑制されてしまいます。その結果、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする原因となります。

せっかく睡眠を改善するためにアプリを使うのに、その操作で睡眠の質を下げてしまっては本末転倒です。以下の対策を徹底しましょう。

- OSの夜間モードを活用する: iPhoneの「Night Shift」やAndroidの「夜間モード(ナイトライト)」は、設定した時間になると自動的に画面の色味を暖色系に変え、ブルーライトをカットしてくれる機能です。これを日没から日の出までの時間帯で常にオンにしておくことを強く推奨します。

- アプリのダークモードを利用する: 多くの睡眠アプリには、背景を黒基調にする「ダークモード」が搭載されています。これにより、画面全体の光量が抑えられ、目への刺激を減らすことができます。アプリの設定からダークモードに変更しておきましょう。

- 寝る直前のスマホ操作は最小限に: 最も効果的なのは、寝る直前にスマートフォンを長時間見ないことです。アプリの計測開始操作は、できるだけ手早く済ませ、すぐに画面を伏せて眠りにつく習慣をつけましょう。

これらの小さな注意点を守ることで、いびき録音アプリはあなたの睡眠改善をサポートする、より安全で信頼性の高いツールとなるでしょう。

録音データから考えられるいびきの原因

アプリで録音されたいびきの音を聞き、その特徴を把握することは、いびきの根本的な原因を探る上で重要な手がかりとなります。いびきは、睡眠中に空気の通り道である「上気道」が何らかの原因で狭くなり、そこを空気が通る際に粘膜が振動して発生する音です。ここでは、録音データから推測できる代表的ないびきの原因を5つ解説します。

肥満による気道の圧迫

体重が増加すると、体の見えない部分である喉の内部や舌の付け根にも脂肪が蓄積します。この首周りの脂肪が物理的に気道を圧迫し、空気の通り道を狭めてしまうことが、成人におけるいびきの最も一般的な原因の一つです。

録音データでは、「ゴーゴー」「ガーガー」といった、比較的低く、力強い連続した音として記録されることが多い傾向があります。仰向けに寝ると、重力で脂肪や舌がさらに気道を塞ぎやすくなるため、いびきはより大きくなります。もしアプリの記録で、体重が増加した時期からいびきが悪化している傾向が見られる場合、肥満が原因である可能性が高いと考えられます。

飲酒や喫煙の習慣

寝る前にお酒を飲む習慣がある人は、いびきをかきやすくなります。アルコールには全身の筋肉を弛緩させる作用があり、これには喉の周りの筋肉も含まれます。普段は気道を支えている筋肉が緩むことで、舌が喉の奥に落ち込む「舌根沈下」が起こりやすくなり、気道が狭くなってしまいます。

録音データでは、飲酒した日の「いびきスコア」が著しく悪化したり、いびきの音量が大きくなったりすることで、その関連性が明確にわかります。

また、喫煙もいびきの原因となり得ます。タバコの煙に含まれる有害物質は、喉や鼻の粘膜に慢性的な炎症を引き起こします。炎症によって粘膜が腫れると、それだけで気道が狭くなり、いびきが発生しやすくなります。

鼻づまりなどの鼻の疾患

アレルギー性鼻炎、花粉症、副鼻腔炎(蓄膿症)、鼻中隔弯曲症といった鼻の疾患によって鼻が詰まっていると、鼻で呼吸することが困難になり、無意識のうちに「口呼吸」になってしまいます。

口呼吸になると、口が常に開いた状態になるため、舌が喉の奥に落ち込みやすくなります。これにより気道が狭まり、いびきが発生します。特に、「クークー」「スースー」といった鼻が詰まったような音や、時折「カッ」と乾いたような音が録音されている場合、鼻づまりが原因の可能性があります。花粉の飛散シーズンにだけいびきが悪化する、といったパターンが見られることもあります。

扁桃腺の肥大

喉の奥の両側にある「口蓋扁桃(こうがいへんとう)」、通称・扁桃腺が、生まれつき大きい場合や、風邪などで炎症を起こして腫れている場合、それが物理的な障害物となって気道を狭め、いびきの原因となります。

これは特に子供のいびきの主な原因として知られていますが、大人でも見られるケースです。録音データだけでの判断は難しいですが、他の原因(肥満や飲酒など)に心当たりがなく、常に大きないびきをかく場合は、扁桃腺の大きさが関係している可能性も考えられます。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性

これは単なる原因ではなく、治療が必要な病気のサインです。アプリの録音データで最も注意深く聞くべきパターンがこれです。

SASに特徴的なのは、単に大きないびきが続くだけでなく、大きないびきが突然止まり、10秒以上の静寂(無呼吸状態)が訪れ、その後、窒息しかけたかのように「グガッ!」「カハッ!」と、あえぐような激しい音と共に呼吸が再開されるというサイクルです。

この無呼吸状態は、気道が完全に閉塞してしまっていることを意味します。アプリの録音データでこのようなサイクルが繰り返し確認できる場合は、速やかに専門医に相談することを強く推奨します。これは、いびき録音アプリがもたらす最も重要な「気づき」の一つです。

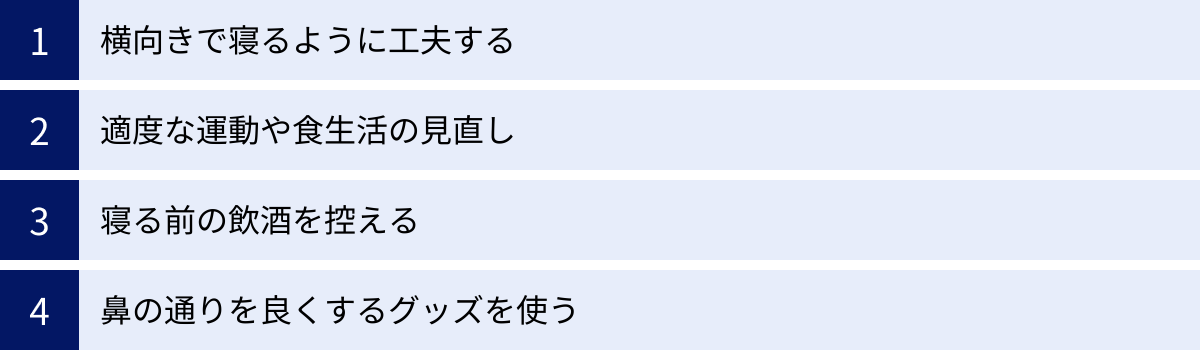

アプリと併用したい!いびきを改善する方法

いびき録音アプリで自分の状態を把握したら、次はいよいよ改善に向けたアクションです。アプリで日々の変化を記録しながら、以下のようなセルフケアを試してみましょう。原因に応じた対策を組み合わせることで、より高い効果が期待できます。

横向きで寝るように工夫する

いびきの多くは、仰向けで寝た際に、重力で舌や軟口蓋(口の奥の柔らかい部分)が喉の奥に落ち込み、気道を狭めることで発生します。これを防ぐ最もシンプルで効果的な方法が「横向きで寝る」ことです。

横向きの姿勢を保つと、舌が喉に落ち込みにくくなり、気道が確保されやすくなります。ただ、寝ている間に無意識に仰向けに戻ってしまうことも多いため、いくつか工夫を取り入れてみましょう。

- 抱き枕の活用: 体の前面に抱き枕を置くと、安定した横向きの姿勢を保ちやすくなります。安心感も得られ、リラックス効果も期待できます。

- 背中にクッションを置く: 背中側にクッションや丸めたタオルを置くことで、仰向けになるのを物理的に防ぐことができます。

- 横向き寝専用の枕を使う: 最近では、横向きで寝た際に首や肩に負担がかかりにくいように設計された枕も市販されています。

アプリの記録で、横向きで寝た日のいびきスコアが改善するかどうかを確認してみましょう。

適度な運動や食生活の見直し

もし、いびきの原因が肥満による気道の圧迫である場合、減量が最も根本的な解決策となります。首周りの脂肪が少し落ちるだけでも、気道のスペースが広がり、いびきが劇的に改善されるケースは少なくありません。

無理なダイエットは必要ありません。まずは、日常生活の中でできることから始めてみましょう。

- 有酸素運動: ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳など、楽しみながら続けられる有酸素運動を週に数回取り入れるのがおすすめです。まずは1日20〜30分程度から始めてみましょう。

- バランスの取れた食事: 高カロリーな食事や間食を控え、野菜やタンパク質を中心としたバランスの良い食事を心がけます。特に、夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。

- 筋力トレーニング: 全身の筋肉量を増やすと基礎代謝が上がり、痩せやすい体になります。スクワットなど、大きな筋肉を鍛えるトレーニングが効果的です。

体重の変化とアプリのいびきスコアを連動させて記録していくと、改善が目に見えてわかり、モチベーションの維持につながります。

寝る前の飲酒を控える

アルコールは喉の筋肉を弛緩させ、いびきを悪化させる大きな原因です。特に寝る直前の飲酒は、睡眠の質そのものを低下させるため、避けるべきです。

どうしてもお酒を楽しみたい場合は、就寝の3〜4時間前までには飲み終えるようにしましょう。そうすることで、体内でアルコールが分解され、睡眠への影響を最小限に抑えることができます。

「お酒を飲んだ日」と「飲まなかった日」のアプリの記録を比較すれば、アルコールがいかに自分のいびきに影響を与えているかが一目瞭然となり、飲酒習慣を見直す良いきっかけになるはずです。

鼻の通りを良くするグッズを使う

鼻づまりによる口呼吸がいびきの原因である場合は、鼻呼吸を促すための対策が有効です。

- 鼻腔拡張テープ: ドラッグストアなどで市販されている、鼻に貼るテープです。プラスチックのバーの反発力で鼻腔を物理的に広げ、鼻の通りを良くします。手軽に試せるのでおすすめです。

- 点鼻薬の使用: アレルギー性鼻炎などが原因の場合は、医師に相談の上、適切な点鼻薬を使用するのも効果的です。

- 室内の加湿: 空気が乾燥していると鼻の粘膜も乾燥し、鼻づまりが悪化しやすくなります。加湿器を使って、寝室の湿度を50〜60%程度に保つようにしましょう。

- 鼻うがい: 鼻の内部を洗浄し、アレルゲンやホコリを取り除くことで、鼻の通りをスッキリさせることができます。

これらの対策を試した日に、アプリのメモ機能に記録しておくと、どれが自分に合っているのかを客観的に評価できます。

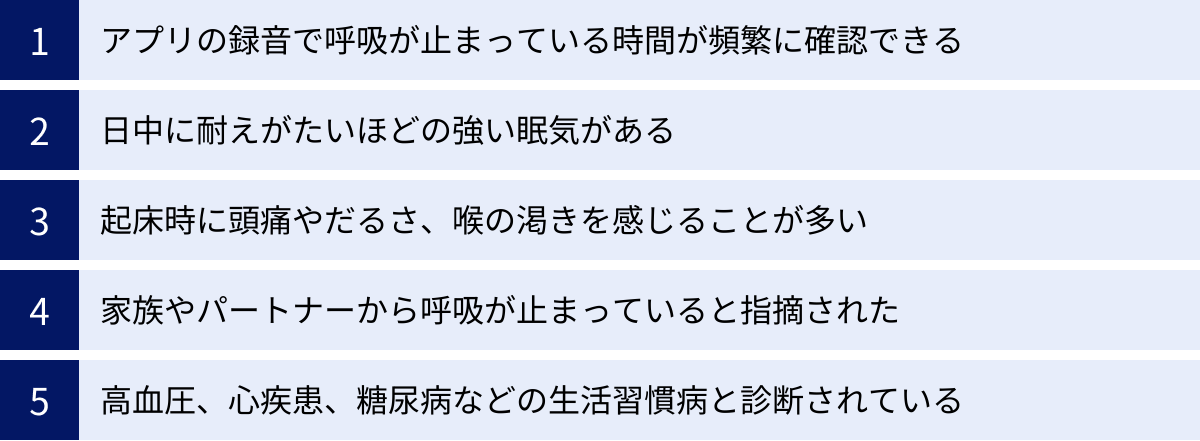

ひどいいびきは専門医への相談も検討しよう

いびき録音アプリやセルフケアは、いびき改善の非常に有効な手段ですが、それだけでは解決できない、あるいは解決すべきではないケースも存在します。特に、ひどいいびきが重大な病気のサインである可能性を見過ごしてはいけません。

まず大前提として、いびき録音アプリはあくまで自身の睡眠状態を把握するための「セルフチェックツール」であり、医療機器ではないということを理解しておく必要があります。アプリの分析結果は診断ではありません。健康上の不安を感じた場合は、自己判断で完結せず、必ず専門の医療機関に相談することが重要です。

では、どのような場合に専門医への相談を検討すべきなのでしょうか。以下に挙げるのは、受診を強く推奨するサインです。一つでも当てはまる場合は、早めに医師の診察を受けましょう。

- アプリの録音で、呼吸が止まっているような時間が頻繁に確認できる: 前述の通り、これは睡眠時無呼吸症候群(SAS)の典型的な兆候です。「大きないびき→静寂→あえぐような呼吸再開」というパターンが記録されていたら、迷わず受診してください。

- 日中に耐えがたいほどの強い眠気がある: 十分な時間眠っているはずなのに、会議中や運転中など、起きていなければならない状況で居眠りをしてしまう場合は、SASによって睡眠が深刻に妨げられている可能性があります。

- 起床時に頭痛やだるさ、喉の渇きを感じることが多い: 睡眠中に無呼吸状態が続くと、脳が酸欠状態になり、起床時の頭痛や倦怠感を引き起こすことがあります。口呼吸による喉の渇きもよく見られる症状です。

- 家族やパートナーから、いびきの合間に呼吸が止まっていると指摘された: 第三者からの客観的な指摘は非常に重要な情報です。

- 高血圧、心疾患、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病と診断されている: SASはこれらの疾患のリスクを著しく高めることが知られています。すでにこれらの病気を持っている場合、いびきや無呼吸を治療することが、元の病気の管理においても極めて重要になります。

いびきや睡眠に関する悩みで受診する場合、主な診療科は「耳鼻咽喉科」や「呼吸器内科」となります。病院によっては「睡眠外来」「いびき外来」といった専門外来を設けているところもあります。どこに相談すればよいか分からない場合は、まずはかかりつけの内科医に相談し、適切な専門医を紹介してもらうのも良い方法です。

受診の際には、ぜひ、いびき録音アプリのデータを医師に見せてください。 特に、実際に録音された音声データは、あなたの症状を医師が正確に把握するための、何よりの客観的証拠となります。「こういう音がしています」「アプリの記録では、1時間に平均10回ほど呼吸が止まっているようです」といった具体的な情報を提供することで、診察がスムーズに進み、より的確な診断と治療につながるでしょう。

アプリは、専門医への相談のハードルを下げ、あなたと医師とをつなぐ架け橋となってくれるのです。

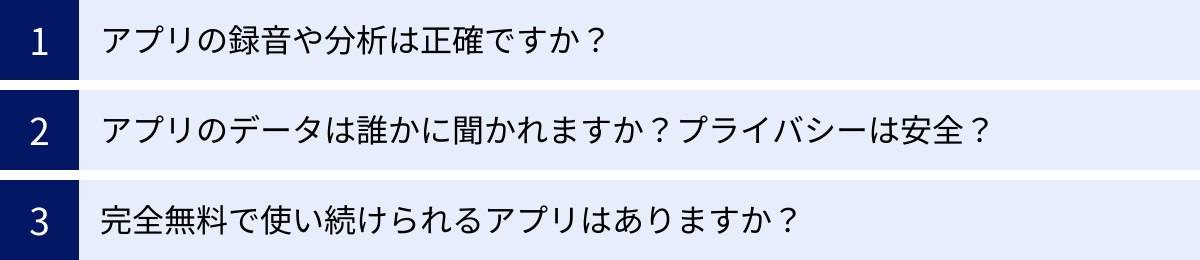

いびき録音アプリに関するよくある質問

いびき録音アプリをこれから使ってみようと考えている方や、使い始めたばかりの方が抱きやすい疑問について、Q&A形式でお答えします。

アプリの録音や分析は正確ですか?

回答: この質問に対する答えは、「目的による」と言えます。

まず、医療機関で行われる精密検査(終夜睡眠ポリソムノグラフィ検査など)と全く同じレベルの正確性はありません。 医療用の検査では、脳波や心電図、呼吸、血中酸素濃度など、多数のセンサーを体に取り付けて多角的に睡眠を評価します。スマートフォンのアプリが、マイクと加速度センサーだけでこれと同等のデータを得ることは不可能です。

しかし、「自分の睡眠の傾向を把握し、いびきの有無やパターンを確認する」という目的においては、多くのアプリは十分な精度を持っています。 スマートフォンのマイクは非常に高性能になっており、いびきの音量や頻度、音質を捉えるには十分です。また、体の動きから睡眠の深さを推定するアルゴリズムも年々進化しており、深い睡眠と浅い睡眠のサイクルを大まかに把握するための目安としては非常に役立ちます。

結論として、アプリのデータを絶対的な診断結果として捉えるのではなく、日々のコンディションをチェックしたり、生活習慣との関連性を探ったりするための「参考値」として活用するのが正しい使い方です。特にスマートアラーム機能などは、多くのユーザーがその効果を体感しており、実用性の高い機能と言えるでしょう。

アプリのデータは誰かに聞かれますか?プライバシーは安全?

回答: プライバシーに関する懸念は当然のものです。結論から言うと、基本的にあなたの睡眠データが勝手に第三者に聞かれたり、共有されたりすることはありません。

ほとんどのアプリでは、録音された音声データや分析レポートは、ユーザーのスマートフォン本体の内部ストレージに保存されます。 アプリ開発者を含め、あなたが許可しない限り、誰もそのデータにアクセスすることはできません。

ただし、いくつかの点で注意が必要です。

- クラウド同期機能: 有料プランなどで提供されるクラウドへのデータバックアップ機能を使用する場合、あなたのデータは暗号化された上で、アプリ提供者のサーバーにアップロードされます。これは機種変更時のデータ移行などを目的とした便利な機能ですが、サーバー上にデータが存在することになります。

- プライバシーポリシーの確認: 信頼できるアプリは、必ず「プライバシーポリシー」を公開し、収集するデータの種類や利用目的、管理方法などを明記しています。利用を開始する前に、一度目を通しておくことをお勧めします。特に、個人を特定しない形で収集したデータを、サービス改善や研究目的で利用する場合があることなどが記載されています。

もし心配な場合は、クラウド同期機能はオフにして、データは常にスマートフォン本体のみに保存するように設定しておくと、より安心です。

完全無料で使い続けられるアプリはありますか?

回答: はい、実質的に完全無料で使い続けられるアプリは存在します。

この記事で紹介した中では、特に「熟睡アラーム」や「JUKUSUI」などが、その代表例です。これらのアプリは、いびき録音、基本的な睡眠分析、スマートアラームといった主要な機能を、無料で利用することができます。

ただし、「完全無料」にはいくつかの注意点があります。

- 広告の表示: 無料でサービスを提供し続けるために、アプリの画面上にはバナー広告や動画広告が表示されます。これが煩わしいと感じる場合は、広告を非表示にするための有料プランが用意されています。

- 機能制限: 無料版では、録音データを再生できるのが一部だけだったり、閲覧できる過去データの期間が限られていたり(例: 直近1週間のみ)、より詳細な分析レポートが見られなかったりといった機能制限が設けられていることが一般的です。

したがって、「基本的な機能だけで十分で、広告は気にならない」という方であれば、完全無料で満足に使い続けることが可能です。一方で、「すべての録音を聞きたい」「長期的な傾向を分析したい」「広告なしで快適に使いたい」といったニーズが出てきた場合は、月額数百円程度の有料プランへのアップグレードを検討する価値は十分にあると言えるでしょう。まずは無料版で試してみて、自分の使い方に合っているかを見極めるのが賢明です。