「パートナーからいびきを指摘された」「自分のいびきで起きてしまうことがある」「もしかして、睡眠の質が低いのでは?」といった悩みを抱えていませんか。いびきは自分では気づきにくく、どう対策すれば良いか分からないことも多い問題です。そんな時に役立つのが、スマートフォンで手軽に始められる「いびき対策睡眠アプリ」です。

この記事では、いびき対策睡眠アプリの基本的な機能から、あなたの目的に合ったアプリの選び方、そして無料で使えるものを含むおすすめのアプリ8選を詳しく紹介します。さらに、アプリ活用のメリット・デメリット、いびきの根本原因やアプリと併用できるセルフケア方法まで、網羅的に解説します。

この記事を読めば、いびき対策アプリの全てが分かり、あなたに最適な解決策を見つける第一歩を踏み出せるでしょう。

目次

いびき対策アプリとは?

いびき対策アプリとは、スマートフォンのマイクやセンサーを活用して、睡眠中のいびきを検知・録音し、睡眠全体の質を分析・可視化するためのアプリケーションです。特別な医療機器を用意することなく、手持ちのスマートフォン一つで、これまで客観的に知ることの難しかった「自分のいびき」の実態を手軽に把握できます。

多くのアプリは、単にいびきを記録するだけでなく、睡眠サイクルを分析したり、いびきをかき始めた際に穏やかな刺激で静かにさせたりするサポート機能も搭載しています。ここでは、いびき対策アプリが持つ主な3つの機能について、その仕組みと役割を詳しく解説します。

いびきの録音・記録ができる

いびき対策アプリの最も基本的な機能は、睡眠中のいびきを自動で検知し、その音を録音・記録することです。多くの人は、自分がどのくらいの頻度で、どれくらいの大きさのいびきをかいているのか、また、どのような音質のいびきなのかを正確に把握していません。この機能は、そうした「未知の自分のいびき」を客観的なデータとして示してくれます。

アプリは、スマートフォンの内蔵マイクを使い、一晩中の音をモニタリングします。そして、あらかじめ設定されたアルゴリズムやAI(人工知能)技術を用いて、いびき特有の音のパターンを識別し、その部分だけを切り取って録音します。これにより、ユーザーは翌朝、再生ボタンを押すだけで、昨晩の自分のいびきを実際に聞くことができます。

さらに、多くのアプリでは録音されたいびきを以下のような形でデータ化してくれます。

- いびきの大きさ(デシベル): 音の強さを数値で示し、いびきの深刻度を把握するのに役立ちます。

- いびきの回数・時間: 一晩に何回いびきをかいたか、合計で何分(何時間)いびきをかいていたかを記録します。

- 発生した時間帯: 就寝後のどの時間帯にいびきが集中しているかをグラフなどで可視化します。

これらの記録を日々蓄積していくことで、「お酒を飲んだ日は特にいびきが大きい」「疲れている日は朝方にかけていびきが増える」といった、自分の生活習慣といびきの相関関係を発見する手がかりになります。この客観的な記録は、後述するセルフケアの効果を測定したり、必要に応じて医療機関を受診する際に医師へ症状を正確に伝えたりするための、非常に価値のある資料となります。

睡眠サイクルを分析できる

質の高い睡眠は、単に長時間眠ることだけでは得られません。大切なのは、睡眠の「深さ」のリズム、すなわち睡眠サイクルです。多くのいびき対策アプリは、いびきの記録と同時に、この睡眠サイクルを分析する機能を搭載しています。

人の睡眠は、主に「レム睡眠(浅い眠り)」と「ノンレム睡眠(深い眠り)」の2種類が、約90分周期で繰り返されています。ノンレム睡眠はさらにその深さによって段階分けされ、心身の疲労回復に重要な役割を果たします。一方、レム睡眠は身体は休息しつつ脳が活発に動いている状態で、記憶の整理や定着が行われると考えられています。

アプリは、スマートフォンの加速度センサーを使って、睡眠中の体の動き(寝返りなど)を検知します。一般的に、深い眠り(ノンレム睡眠)の時は体の動きが少なく、浅い眠り(レム睡眠)の時は体の動きが多くなる傾向があります。この体の動きのパターンを分析することで、アプリはユーザーの睡眠サイクルを推定し、「深い睡眠」「浅い睡眠」の時間をグラフなどで分かりやすく表示します。

いびきは、喉の筋肉が弛緩しやすい深いノンレム睡眠時に発生しやすい傾向があるため、睡眠サイクルの分析データといびきの記録を照らし合わせることで、「自分の場合、どの睡眠段階でいびきが悪化するのか」といった、より詳細な洞察を得られます。また、いびきや無呼吸によって睡眠が妨げられると、深い睡眠が減少し、睡眠の質が低下します。アプリが示す睡眠サイクルの乱れは、睡眠の質が低下しているサインかもしれません。このように、睡眠サイクルを可視化することは、いびき問題の背景にある睡眠全体の質を評価し、改善へとつなげるための重要なステップです。

いびき防止をサポートする機能がある

現状を把握するだけでなく、いびきそのものを軽減するためのサポート機能も、多くのいびき対策アプリに搭載されています。これらの機能は、いびきを根本的に治療するものではありませんが、いびきをかき始めた際に介入し、一時的に静かにさせることを目的としています。

最も一般的なのは、アプリがいびきを検知した際に、スマートフォンを振動させたり、特定の音を発したりする機能です。この穏やかな刺激によって、睡眠中のユーザーに無意識のうちに寝返りを促します。多くのいびきは、仰向けで寝ているときに舌が喉の奥に落ち込む「舌根沈下」によって引き起こされます。振動や音による刺激で横向きの姿勢に変わることで、気道が広がり、いびきが止まる効果が期待できます。

この機能の優れた点は、ユーザーを完全に覚醒させることなく、いびきだけを中断させようと試みる点です。刺激の強さや種類(バイブレーションのパターンや音の種類)は、ユーザーが自分で調整できるアプリが多く、自分にとって快適で、かつ効果的な設定を見つけられます。

ただし、これらの機能はあくまで対症療法的なアプローチであることを理解しておく必要があります。いびきの根本原因(肥満、骨格の問題、鼻の疾患など)を解決するものではありません。しかし、パートナーの睡眠を妨げている場合や、自分のいびきで目が覚めてしまうといった悩みに対して、手軽に試せる即時的な対策として非常に有効です。アプリを使って自分のいびきのパターンを把握し、こうした防止機能を組み合わせることで、より快適な睡眠環境の実現を目指せます。

いびき対策アプリの選び方

数多く存在するいびき対策アプリの中から、自分に最適な一つを見つけるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。ここでは、「目的」「料金」「操作性」という3つの視点から、賢いアプリの選び方を詳しく解説します。

目的から選ぶ

まず最初に考えるべきは、「自分は何のためにアプリを使いたいのか」という目的です。目的によって、重視すべき機能は大きく異なります。

いびきの原因を知りたいなら「録音・分析機能」

「まずは自分のいびきの実態を正確に把握したい」「どんな時にいびきが悪化するのか原因を探りたい」という方には、高精度な録音機能と詳細な分析機能を備えたアプリがおすすめです。

チェックすべきポイントは以下の通りです。

- いびきの可視化: いびきの大きさ(デシベル)、頻度、継続時間をグラフや数値で分かりやすく表示してくれるか。

- 要因の記録: 「飲酒」「疲労」「食事」など、その日の行動や体調をメモとして記録し、いびきのデータと紐づけられる機能があると、原因分析に非常に役立ちます。例えば、「飲酒した日は、いびきスコアが普段の2倍になる」といった相関関係が明確になります。

- データのエクスポート: 記録した音声データや分析レポートを外部に出力できる機能があれば、医療機関を受診する際に、医師に客観的なデータとして提示できます。

自分のいびきをデータとして客観視することは、対策を立てる上での第一歩です。このタイプのアプリは、自己分析を深めたい探求心旺盛な方に最適と言えるでしょう。

いびきを止めたいなら「いびき防止機能」

「パートナーに迷惑をかけているので、とにかく今すぐいびきを止めたい」「いびきの音で夜中に目が覚めるのを防ぎたい」という、即時的な解決を求める方には、いびきを検知して作動する「防止サポート機能」が充実したアプリが向いています。

チェックすべきポイントは以下の通りです。

- 刺激の種類: いびきを検知した際に、どのようなアクションを起こすか。一般的なのは「バイブレーション(振動)」や「サウンド(特定の音)」です。複数の選択肢から選べるアプリだと、自分に合った刺激を見つけやすいです。

- 感度と強度の調整: いびきを検知する感度や、作動する刺激の強さを細かく設定できるかが重要です。感度が高すぎると少しの物音で反応してしまい、低すぎると大きないびきにしか反応しません。また、刺激が弱すぎると効果がなく、強すぎると睡眠を妨げてしまいます。自分にとって「目が覚めないけれど、いびきは止まる」絶妙なラインに調整できるアプリを選びましょう。

- スマートな作動ロジック: 単に音に反応するだけでなく、いびきが継続した場合に段階的に刺激を強くするなど、賢いアルゴリズムが搭載されているアプリもあります。

このタイプのアプリは、いびきによる実生活への影響を、今すぐにでも軽減したい方にとって心強い味方となります。

睡眠の質も高めたいなら「睡眠導入・記録機能」

「いびきも気になるけれど、寝つきが悪い、途中で目が覚めるなど、睡眠全体の質に悩みがある」という方には、いびき対策に加えて、総合的な睡眠サポート機能が豊富なアプリがおすすめです。

チェックすべきポイントは以下の通りです。

- 睡眠導入サウンド: リラックス効果のあるヒーリングミュージック、自然の音(雨音、波の音など)、ホワイトノイズ、ASMRといった、スムーズな入眠をサポートするサウンドが搭載されているか。ライブラリの豊富さも確認しましょう。

- スマートアラーム: 睡眠サイクルを分析し、眠りが最も浅い「レム睡眠」のタイミングでアラームを鳴らしてくれる機能です。深い眠りの最中に無理やり起こされることがないため、すっきりとした目覚めが期待できます。

- 総合的な睡眠スコア: 睡眠時間、睡眠効率(ベッドにいた時間のうち実際に眠っていた時間の割合)、深い睡眠の割合、いびきの有無などを総合的に評価し、「睡眠スコア」として点数化してくれる機能があると、日々の睡眠の質を直感的に把握しやすくなります。

いびきは睡眠の質を低下させる一因です。いびき対策と同時に睡眠全体の質を向上させることで、日中のパフォーマンス改善にも繋がります。

無料か有料かで選ぶ

多くのいびき対策アプリは、「基本無料(アプリ内課金あり)」または「サブスクリプション(月額・年額制)」の料金体系を採用しています。

- 無料アプリ: いびきの基本的な録音・再生や、簡単な睡眠分析など、中心的な機能の多くを無料で試せます。「まずはアプリがどんなものか体験してみたい」「最低限の機能で十分」という方は、無料アプリから始めるのが良いでしょう。ただし、広告が表示されたり、データの保存期間に制限があったり、一部の高度な機能が使えなかったりする場合があります。

-

- 有料アプリ(または有料プラン): 無料版の機能に加えて、より詳細なデータ分析、長期間のデータ保存、広告の非表示、高度ないびき防止機能、豊富な睡眠導入サウンドなど、付加価値の高い機能が提供されます。月額数百円から年額数千円程度のものが主流です。

おすすめの選び方は、まず気になるアプリの無料版をいくつか試してみて、その中で最も自分の目的や操作性に合ったものを見つけ、必要であれば有料プランにアップグレードするという方法です。最初から有料版に登録するのに抵抗がある方でも、この方法なら安心して始められます。無料トライアル期間を設けているアプリも多いので、積極的に活用しましょう。

操作のしやすさ・画面の見やすさで選ぶ

いびき対策アプリは、基本的に毎晩使うものです。そのため、機能の豊富さだけでなく、直感的に操作できるか、分析結果のグラフやデータが見やすいかといった「UI(ユーザーインターフェース)」の質も非常に重要な選択基準となります。

チェックすべきポイントは以下の通りです。

- シンプルな操作性: 就寝前に複雑な設定が必要だと、使うのが面倒になってしまいます。アラームをセットして、スタートボタンを押すだけ、といったシンプルな操作で始められるものが理想です。

- データの可視化: 睡眠データやいびきの分析結果が、専門知識がなくても理解できるような、分かりやすいグラフやチャートで表示されるかを確認しましょう。色分けやアイコンが効果的に使われているアプリは、情報の把握が容易です。

- カスタマイズ性: アラーム音や通知設定など、自分好みにカスタマイズできる範囲も確認しておくと良いでしょう。

App StoreやGoogle Playのレビューやスクリーンショットを参考にしたり、実際に無料版をダウンロードして数日間使ってみたりすることで、そのアプリの本当の使い心地を確かめることができます。毎日ストレスなく続けられることが、いびき対策を成功させるための鍵となります。

【無料あり】いびき対策睡眠アプリおすすめ8選

ここでは、実際に多くのユーザーから支持されている、おすすめのいびき対策・睡眠アプリを8つ厳選して紹介します。それぞれの特徴、料金体系、対応OSなどを比較し、あなたにぴったりのアプリを見つける手助けをします。

| アプリ名 | 主な機能 | 無料/有料 | 対応OS | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| いびきラボ | いびきスコア化、録音、要因記録、対策効果測定 | 基本無料(Pro版あり) | iOS, Android | いびきの深刻度を「いびきスコア」で数値化し、原因分析と対策効果の可視化に特化 |

| JUKUSUI | 睡眠記録(いびき・寝言録音)、スマートアラーム、入眠サポート | 基本無料(Pro版あり) | iOS, Android | 産学共同研究に基づく高精度な睡眠解析と総合的な睡眠サポートが魅力 |

| Sleep Cycle | 睡眠サイクル分析、スマートアラーム、いびき・咳の録音 | 基本無料(Premium版あり) | iOS, Android | 世界的に人気の睡眠サイクル分析アプリ。浅い眠りで起こすスマートアラームが秀逸 |

| 熟睡アラーム | スマートアラーム、睡眠記録、いびき録音、熟睡サウンド | 基本無料(Pro版あり) | iOS, Android | 40種類以上の豊富な入眠サウンドと、すっきりした目覚めをサポートする機能が充実 |

| Somnus(ソムナス) | 睡眠記録、夢日記、ソーシャル機能、睡眠導入コンテンツ | 基本無料(Premium版あり) | iOS, Android | 睡眠記録に加えて「夢日記」やユーザー同士の交流などユニークな機能を持つ |

| Pillow | 睡眠分析、心拍数追跡、いびき録音、音声メモ | 基本無料(Premium版あり) | iOS | Apple Watchとの連携が強力で、心拍数などより詳細な睡眠データを取得可能 |

| SnoreClock | いびき録音、グラフ化 | 基本無料 | Android | いびきの録音とグラフ表示に特化した、シンプルで動作が軽いアプリ |

| いびき睡眠 | いびき録音、振動による停止サポート | 基本無料 | Android | いびきを検知するとスマートフォンが振動し、寝返りを促す機能に特化 |

① いびきラボ

「いびきラボ (SnoreLab)」は、自分のいびきを徹底的に分析したい方に最もおすすめのアプリです。最大の特徴は、一晩のいびきを分析し、その深刻度を独自の「いびきスコア」として数値化してくれる点にあります。これにより、日々のいびきのレベルを客観的に比較・評価できます。

録音機能も非常に優秀で、いびきをかいた部分だけをハイライト表示し、タップするだけで再生可能です。さらに、その日の行動(飲酒、特定の食事など)や試した対策(鼻腔拡張テープ、横向き寝など)を記録する機能があり、「この対策をしたらスコアが下がった」というように、対策の効果をデータで明確に確認できます。

無料版でも基本的な録音とスコア表示が可能ですが、有料のPro版にアップグレードすると、全録音データの再生、長期間のトレンド分析、豊富な睡眠導入サウンドなどの機能が解放されます。まずはいびきの原因究明と対策効果の測定を始めたい、という方に最適なアプリです。

参照:App Store, Google Play「いびきラボ」

② JUKUSUI

「JUKUSUI」は、筑波大学の国際統合睡眠医科学研究機構との共同研究で開発された、科学的知見に基づいた高精度な睡眠計測が魅力の国産アプリです。いびきや寝言の自動録音機能はもちろん、加速度センサーを用いて睡眠の深さを判定し、詳細なレポートを作成してくれます。

「睡眠の質」「睡眠時間」「寝つきの良さ」「深い睡眠」「すっきり覚醒」の5項目から睡眠を評価し、総合スコアとアドバイスを提供。自分の睡眠の弱点を把握し、改善に役立てることができます。また、眠りが浅いタイミングで起こしてくれる「スマートアラーム」や、入眠をサポートするヒーリングサウンドも搭載しており、いびきだけでなく睡眠全体の質を向上させたい方におすすめです。

無料でも多くの機能を利用できますが、有料のプレミアムサービスでは、より詳細な分析や広告非表示などの特典があります。信頼性の高いデータで睡眠管理をしたい方にぴったりです。

参照:株式会社こころみ JUKUSUI公式サイト

③ Sleep Cycle

「Sleep Cycle」は、世界中で数千万人のユーザーに利用されている、睡眠サイクル分析アプリの草分け的存在です。このアプリの核となる機能は、特許取得済みの音響分析技術または加速度センサーを用いて睡眠段階を特定し、設定したアラーム時刻の前の眠りが浅いタイミング(レム睡眠)で起こしてくれる「スマートアラーム」です。これにより、目覚めの良さが格段に向上すると評価されています。

いびきに関しては、Premium(有料)機能の一部として、いびきの検出・記録機能が提供されています。いびきの総時間や時間帯ごとの傾向をグラフで確認できます。

「いびきも気になるけれど、何よりも朝すっきりと起きたい」というニーズが強い方には、Sleep Cycleが最適です。無料版でもスマートアラームの基本機能は利用できるので、その効果を体感してみる価値は十分にあります。

参照:Sleep Cycle AB公式サイト

④ 熟睡アラーム

「熟睡アラーム」は、その名の通り、快適な目覚めをサポートする機能と、スムーズな入眠を促す機能に優れたアプリです。スマートアラーム機能はもちろんのこと、特筆すべきは「熟睡サウンド」の豊富さです。心地よいオルゴール、リラックスできる自然の音、集中力を高めるホワイトノイズなど、40種類以上のサウンドが用意されており、入眠時と起床時の両方で活用できます。

いびきの録音・記録機能も搭載されており、自分のいびきをチェックすることが可能です。睡眠記録はグラフで分かりやすく表示され、日々の睡眠パターンを簡単に振り返ることができます。

「寝つきを良くして、気持ちよく目覚めたい。ついでにいびきもチェックしたい」という方に最適な、バランスの取れたアプリです。多くの機能が無料で利用できる点も魅力の一つです。

参照:株式会社C2 熟睡アラーム公式サイト

⑤ Somnus(ソムナス)

「Somnus」は、一般的な睡眠記録アプリとは一線を画す、ユニークなコミュニティ機能が特徴のアプリです。睡眠計測やいびき録音といった基本機能に加え、「夢日記」をつけたり、他のユーザーと共有したりできるソーシャルな側面を持っています。

AIが睡眠データを分析し、日々の睡眠の質をスコア化してくれるため、睡眠改善のモチベーションを維持しやすくなっています。また、プロの瞑想家やヨガインストラクターが監修した、質の高い入眠サポートコンテンツも充実しています。

一人で続けるのが苦手な方や、睡眠や夢に関する体験を誰かと共有したい方には、Somnusが新鮮な体験を提供してくれるでしょう。楽しみながら睡眠習慣を見直したいという方におすすめです。

参照:株式会社RILIS Somnus公式サイト

⑥ Pillow

「Pillow」は、Apple製品ユーザー、特にApple Watchを持っている方に強くおすすめしたいアプリです。iPhone単体でも睡眠サイクル分析やいびき・音声の録音は可能ですが、Apple Watchと連携させることで、睡眠中の心拍数、呼吸数、心拍変動(HRV)といった、より詳細で医学的に重要なデータを自動で記録・分析できます。

これらのデータを組み合わせることで、睡眠の質を非常に高い精度で評価し、いびきや睡眠時無呼吸のリスクをより深く理解する手がかりを得ることができます。UIも洗練されており、複雑なデータも美しく分かりやすいグラフで表示してくれます。

無料でも基本的な機能は使えますが、心拍数分析などの高度な機能や詳細なデータ分析はPremium(有料)となります。Apple Watchを最大限に活用して、プロレベルの睡眠分析を行いたい方に最適な選択肢です。

参照:Neybox Digital Ltd. Pillow公式サイト

⑦ SnoreClock

「SnoreClock」は、多機能化が進む睡眠アプリの中で、「いびきの録音」という一点に機能を絞ったシンプルさが魅力のAndroid専用アプリです。余計な機能は一切なく、アプリを起動してベッドサイドに置くだけで、一晩中の音を記録し、いびきや物音がした部分をグラフ上で赤くハイライト表示してくれます。

グラフ上の任意の箇所をタップすれば、その時点の録音を再生できるため、自分のいびきの音を簡単に確認できます。動作が非常に軽快で、古いモデルのスマートフォンでも快適に使えるのが利点です。

「難しい設定は不要。とにかく自分のいびきが録音できればいい」という、シンプルなニーズを持つ方には、このSnoreClockが最適です。完全無料で利用できる点も嬉しいポイントです。

参照:Google Play「SnoreClock」

⑧ いびき睡眠

「いびき睡眠」は、いびき対策の中でも「いびきを止める」サポート機能に特化したAndroidアプリです。このアプリの最大の特徴は、いびき特有の音を検知すると、スマートフォンを振動させたり、あらかじめ設定した音を鳴らしたりすることで、ユーザーに寝返りを促し、いびきを中断させることを目的としている点です。

いびきの録音機能も備わっており、後から自分のいびきを確認することも可能です。振動の強さや検知の感度を細かく調整できるため、自分に合った設定を見つけることができます。

「パートナーからいびきを指摘されて困っている」「とにかく即時的にいびきを軽減したい」という方にとって、試してみる価値のあるアプリです。基本的な機能は無料で利用できます。

参照:Google Play「いびき睡眠」

いびき対策アプリのメリット・デメリット

手軽に始められるいびき対策アプリですが、そのメリットを最大限に活かし、デメリットを正しく理解しておくことが重要です。ここでは、アプリ利用の光と影について詳しく解説します。

メリット

いびきの状態を客観的に把握できる

いびき対策アプリ最大のメリットは、これまで主観的な感覚や他人の指摘に頼るしかなかった「自分のいびき」を、データという客観的な形で可視化できる点にあります。

- 音量と頻度の数値化: 「うるさい」という曖昧な表現ではなく、「最大〇〇デシベルのいびきが、一晩に〇回発生した」という具体的な数値で把握できます。

- パターンの発見: 「疲れている日」「お酒を飲んだ日」「仰向けで寝た日」など、特定の条件下でいびきが悪化するパターンを自分自身で発見できます。この気づきが、生活習慣を見直す強力な動機付けになります。

- コミュニケーションツールとして: パートナーにいびきを指摘された際、録音された音を一緒に聞くことで、現状を共有し、協力して対策に取り組むきっかけになります。一方的な不満ではなく、共通の課題として捉えやすくなります。

このように、自分の状態を正確に知ることは、あらゆる問題解決の第一歩です。アプリは、その最も重要なステップをサポートしてくれます。

手軽にいびき対策を始められる

いびきに悩んでいても、「病院に行くのは大げさな気がする」「どんな対策から始めればいいか分からない」と感じる人は少なくありません。いびき対策アプリは、そうした人々にとって最初の具体的なアクションを起こすための、非常に低いハードルを提供してくれます。

- コスト: 多くのアプリは無料または安価な月額料金で利用できます。高価な快眠グッズや専門外来の受診に比べて、経済的な負担が格段に少ないのが魅力です。

- 準備: 必要なものは、普段使っているスマートフォンだけです。特別な機器を購入したり、設置したりする手間は一切ありません。思い立ったその日の夜から、すぐに対策をスタートできます。

この手軽さは、これまで対策をためらっていた人の背中を押し、「まずは自分の状態を知ってみよう」というポジティブな行動へと繋げる力を持っています。

睡眠の質向上が期待できる

多くのいびき対策アプリは、いびきの記録だけでなく、睡眠サイクル分析やスマートアラーム、入眠サポートサウンドといった多角的な機能を備えています。これらを活用することで、いびきの軽減だけでなく、睡眠全体の質を向上させる効果が期待できます。

- 睡眠習慣の見直し: 睡眠時間や深い睡眠の割合を毎日チェックすることで、「もう少し早く寝よう」「リラックスする時間を作ろう」といった意識が芽生え、より良い睡眠習慣を築くきっかけになります。

- 快適な目覚め: スマートアラーム機能を使えば、深い眠りを妨げられることなく、自然に近い形で目覚めることができます。これにより、日中の眠気やだるさの軽減が期待できます。

- ストレス軽減: 入眠用のヒーリングサウンドは、心身をリラックスさせ、スムーズな寝つきをサポートします。寝る前の不安や緊張を和らげる効果も期待できるでしょう。

いびきという一つの悩みを入り口に、自分の睡眠全体と向き合うことができるのも、高機能な睡眠アプリの大きなメリットです。

デメリット

根本的な治療にはならない

いびき対策アプリを利用する上で、最も重要で、絶対に誤解してはならないのが、アプリは診断や治療を行う医療機器ではないという点です。アプリはあくまで、現状を把握し、生活習慣の改善をサポートするためのツールに過ぎません。

特に、激しいいびきに加えて、睡眠中に呼吸が止まる「無呼吸」の状態が疑われる場合、それは睡眠時無呼吸症候群(SAS)という治療が必要な病気の可能性があります。SASを放置すると、高血圧、心筋梗塞、脳卒中といった深刻な生活習慣病のリスクを高めることが知られています。

アプリのデータでいびきが非常に大きい、または呼吸が止まっているような音が記録されているにもかかわらず、「アプリの防止機能で何とかしよう」と自己判断で対処を続けるのは非常に危険です。アプリは早期発見の「きっかけ」として活用し、異常を感じたら速やかに専門の医療機関を受診することが鉄則です。

スマートフォンのバッテリーを消費する

いびき対策アプリは、マイクやセンサーを一晩中作動させるため、スマートフォンのバッテリーを大きく消費します。

対策をせずにアプリを起動したまま寝てしまうと、朝までにバッテリーが切れてしまい、記録が途中で終わってしまったり、設定したアラームが鳴らなかったりする可能性があります。これではアプリを使っている意味がありません。

この問題を避けるためには、後述するように、基本的にはスマートフォンを充電しながら使用することが推奨されます。しかし、これによりバッテリーの劣化が早まる可能性もゼロではありません。長期的な使用を考える場合は、この点を理解しておく必要があります。

いびき対策アプリを使う際の2つの注意点

いびき対策アプリの性能を最大限に引き出し、安全に利用するためには、いくつかの注意点があります。特に重要な「スマートフォンの置き場所」と「充電」について、具体的なポイントを解説します。

① スマートフォンは枕元に置く

いびき対策アプリが正確に機能するためには、スマートフォンを適切な場所に設置することが不可欠です。その最適な場所は、一般的に「枕元」です。

なぜ枕元が良いのでしょうか。理由は主に2つあります。

- マイクの感度: アプリはスマートフォンの内蔵マイクでいびき音を拾います。体から離れた場所に置いてしまうと、いびき音が小さくしか拾えず、正確に検知・録音できなくなる可能性があります。特に、小さな音量のいびきや、布団のノイズに紛れてしまうような音を捉えるためには、できるだけ寝ている人の近くに置く必要があります。

- 加速度センサーの精度: 睡眠サイクルを分析する機能は、寝返りなどの体の動きを加速度センサーで検知します。スマートフォンがベッドや布団の振動を直接感じられる位置にあることで、より正確に睡眠段階を推定できます。硬い床や、ベッドから離れたテーブルの上に置いてしまうと、体の動きを正しく検知できません。

推奨される具体的な置き場所は、ベッドサイドテーブルの上や、枕の横のマットレスの上です。ただし、寝返りを打った際にスマートフォンを体で圧迫したり、床に落としたりしないよう、安定した場所に置くように注意しましょう。

絶対に避けるべきなのは、布団の中にスマートフォンを入れることです。後述する充電中の発熱と相まって、熱がこもり非常に危険な状態になる可能性があります。各アプリの公式サイトやヘルプページにも推奨される設置場所が記載されていることが多いので、一度確認しておくことをおすすめします。

② 充電しながら使用する

前述の通り、いびき対策アプリは一晩中稼働するため、大量のバッテリーを消費します。途中でバッテリーが切れて記録やアラームが停止してしまう事態を防ぐため、原則として、就寝中はスマートフォンを充電ケーブルに接続した状態で使用しましょう。

しかし、充電しながらの長時間使用には、安全上の注意が必要です。以下の点を必ず守ってください。

- 純正または信頼性の高い充電器・ケーブルを使用する: 安価な非認証の充電器や、断線しかかっているケーブルの使用は絶対に避けてください。異常な発熱やショートを引き起こし、最悪の場合、火災の原因となる可能性があります。スマートフォンのメーカーが推奨する純正品や、信頼できるサードパーティ製の製品を選びましょう。

- 熱がこもらないようにする: 充電中はスマートフォン本体が熱を持ちやすくなります。熱が放散されにくい厚手のケースは外し、直射日光が当たる場所や、熱源の近くに置くのは避けましょう。特に、枕や布団の下で充電するのは極めて危険です。

- 定期的に状態を確認する: スマートフォンや充電器が異常に熱くなっていないか、ケーブルに損傷がないかなどを日頃からチェックする習慣をつけましょう。

これらの注意点を守ることで、バッテリー切れの心配をなくし、かつ安全に毎晩アプリを使い続けることができます。安全への配慮は、快適な睡眠環境を整えるための大前提と心得ましょう。

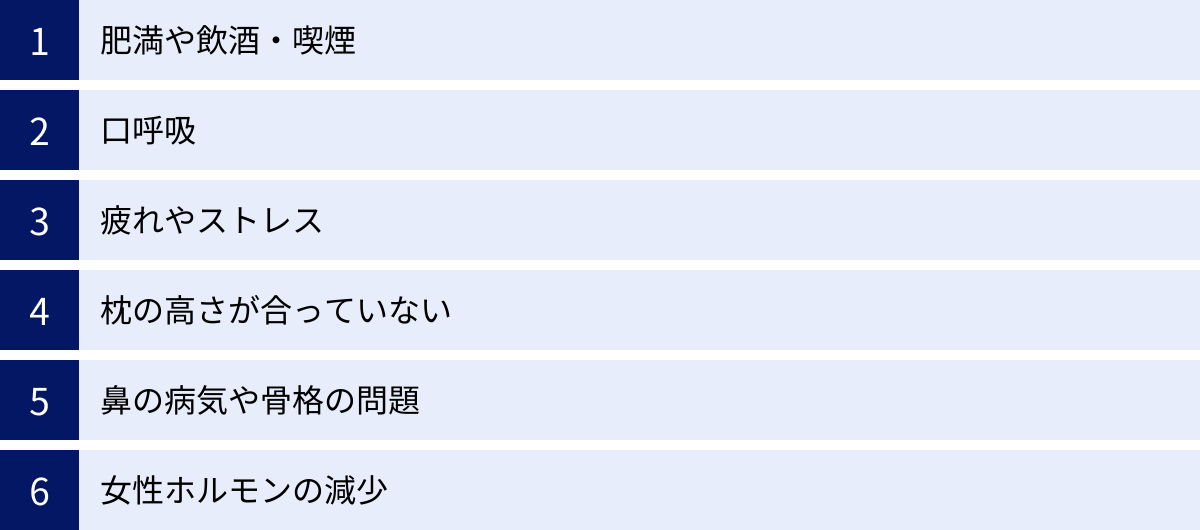

そもそも、いびきをかく主な原因

いびき対策アプリやセルフケアに取り組む前に、なぜいびきが発生するのか、その根本的なメカニズムと原因を知っておくことが重要です。いびきは、眠っている間に空気の通り道である「上気道(のど)」が何らかの原因で狭くなり、そこを空気が通る時に周囲の粘膜が振動して発生する音です。

健康な状態であれば、睡眠中も上気道は十分に開いており、空気はスムーズに肺へと送られます。しかし、様々な要因によってこの通り道が狭くなると、いびきが発生しやすくなります。ここでは、いびきを引き起こす代表的な原因を6つ紹介します。

肥満や飲酒・喫煙

生活習慣に起因する要因は、いびきの最も一般的な原因の一つです。

- 肥満: 体重が増加すると、首周りや喉の内部にも脂肪がつきます。この内側についた脂肪が物理的に気道を圧迫し、狭めてしまうため、いびきが発生しやすくなります。特にBMI(肥満度指数)が25以上の方は注意が必要です。

- 飲酒: アルコールには筋肉を弛緩させる作用があります。就寝前に飲酒をすると、喉の周りの筋肉だけでなく、舌の筋肉も緩みます。その結果、仰向けで寝た際に舌が喉の奥に落ち込みやすくなり(舌根沈下)、気道を塞いでしまいます。

- 喫煙: タバコの煙に含まれる有害物質は、喉や鼻の粘膜に慢性的な炎症やむくみを引き起こします。粘膜が腫れることで気道の内側が狭くなり、空気の通りが悪くなるため、いびきの原因となります。

口呼吸

睡眠中の呼吸方法も、いびきに大きく影響します。本来、人の呼吸は鼻で行う「鼻呼吸」が基本です。鼻には、吸い込んだ空気を加湿・加温し、フィルターのように異物を除去する機能があります。

しかし、鼻づまりや癖によって「口呼吸」になると、いくつかの問題が生じます。口呼吸では、口が開いた状態になるため、舌が喉の奥に落ち込みやすくなり、気道を狭めてしまいます。また、口から直接冷たく乾いた空気を吸い込むことで、喉の粘膜が乾燥・刺激され、炎症を起こしやすくなることも、いびきを助長する一因です。

疲れやストレス

過度な疲労や精神的なストレスも、いびきを引き起こす見過ごせない原因です。

肉体的な疲労が溜まっていると、アルコールを摂取した時と同様に、全身の筋肉が強く弛緩します。これにより、喉の筋肉も緩み、気道が狭くなりやすくなります。普段はいびきをかかない人でも、仕事で疲労困憊した日や激しい運動をした後には、大きないびきをかくことがあります。

また、精神的なストレスは自律神経のバランスを乱し、睡眠の質そのものを低下させます。眠りが浅くなったり、筋肉の緊張と弛緩のコントロールがうまくいかなくなったりすることで、いびきに繋がるケースも考えられます。

枕の高さが合っていない

毎日使っている寝具、特に枕が原因でいびきをかいているケースも少なくありません。

- 高すぎる枕: 枕が高すぎると、顎が引けて首が圧迫された状態になります。これにより気道が「く」の字に折れ曲がり、狭くなってしまいます。

- 低すぎる枕: 逆に枕が低すぎると、頭が下がりすぎて口が開きやすくなります。その結果、口呼吸や舌根沈下を誘発し、いびきの原因となります。

理想的なのは、立っている時の自然な姿勢と同じように、首のカーブ(頚椎カーブ)を睡眠中も維持できる高さの枕です。自分に合わない枕を使い続けることは、いびきだけでなく、首や肩のこりの原因にもなります。

鼻の病気や骨格の問題

セルフケアでは改善が難しい、身体的な特徴や病気が原因となっている場合もあります。

- 鼻の病気: アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎(蓄膿症)、鼻茸(鼻ポリープ)、鼻中隔弯曲症(鼻の左右を仕切る壁が曲がっている状態)など、慢性的な鼻づまりを引き起こす病気があると、必然的に口呼吸になり、いびきに繋がります。

- 喉の構造: 子供のいびきの原因として多い「アデノイド肥大」や「扁桃肥大」は、大人でも見られることがあります。これらが物理的に気道を狭くします。

- 骨格の問題: 下顎が小さい、または後退している「小下顎症」の方は、もともと気道が狭い傾向にあり、仰向けになると舌が落ち込みやすいため、いびきをかきやすいです。

これらの場合は、耳鼻咽喉科など専門医による診断と治療が必要となります。

女性ホルモンの減少

いびきは男性の問題と思われがちですが、女性も無関係ではありません。特に、更年期を迎える40代後半から50代にかけて、いびきをかき始める女性が増加します。

これは、女性ホルモンの一種である「プロゲステロン(黄体ホルモン)」の減少が関係しています。プロゲステロンには、上気道の筋肉の活動を維持し、気道を開いた状態に保つ働きがあります。閉経に伴いこのホルモンの分泌が急激に減少すると、喉の筋肉の張りが失われて気道が狭くなりやすくなり、男性と同じようなメカニズムでいびきが発生するのです。

アプリと併用したい!いびきを改善するセルフケア

いびき対策アプリで自分の状態を把握したら、次は具体的な改善行動に移しましょう。アプリの記録を見ながら、ここで紹介するセルフケアを試すことで、その効果を客観的に確認できます。日常生活に少しの工夫を取り入れるだけで、いびきが大きく改善する可能性があります。

横向きで寝る

いびきの原因として最も多い「舌根沈下(舌が喉に落ち込むこと)」は、仰向けで寝ている時に起こりやすくなります。そこで、最も手軽で効果的な対策の一つが「横向きで寝る」ことです。

横向きの姿勢をとることで、重力の影響で舌が横にずれるため、喉の奥に落ち込むのを防ぎ、気道を確保しやすくなります。いびき対策アプリで録音された自分のいびきを聞いて、もしゴロゴロ、ガーガーという音が中心なら、仰向け寝によるいびきの可能性が高いです。

無意識のうちに仰向けに戻ってしまうのを防ぐためには、抱き枕を使ったり、背中にクッションや丸めたタオルを置いたりするのが効果的です。横向き寝専用の枕なども市販されているので、試してみるのも良いでしょう。

枕を見直す

枕の高さが合っていないと、気道を不自然に圧迫していびきの原因となります。理想的な枕の高さは、マットレスや敷布団に横になった時に、首の骨が背骨の延長線上でまっすぐになる状態を保てるものです。

- 高すぎる枕 → 気道が圧迫される → 低めの枕に

- 低すぎる枕 → 口が開きやすくなる → 少し高さのある枕に

自分に合う枕を見つけるには、タオルを重ねて高さを調整してみるのが簡単です。バスタオルを折りたたみ、少しずつ高さを変えながら、最も呼吸が楽に感じるポイントを探してみましょう。その高さを目安に、新しい枕を選ぶのがおすすめです。低反発ウレタンやパイプ、そばがらなど、素材によっても寝心地が異なるため、寝具専門店で専門家に相談するのも良い方法です。

生活習慣を改善する

いびきの多くは、日々の生活習慣と密接に関わっています。根本的な改善を目指すなら、生活習慣の見直しは避けて通れません。

適正体重を維持する

肥満は、首周りの脂肪が気道を圧迫する直接的な原因です。もし体重が標準を上回っている場合は、減量が最も効果的ないびき対策となります。急激なダイエットは不要です。バランスの取れた食事を心がけ、ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動を日常生活に取り入れることから始めましょう。数キロ体重が減るだけでも、いびきが軽減されるケースは少なくありません。

アルコールやタバコを控える

特に就寝前の3〜4時間以内の飲酒は、筋肉の弛緩を招き、いびきを悪化させるため避けましょう。晩酌が習慣になっている方は、ノンアルコール飲料に切り替える、飲む量を減らすなどの工夫が必要です。また、喫煙は喉の粘膜に慢性的な炎症を引き起こします。禁煙は、いびき改善だけでなく、全身の健康にとって計り知れないメリットがあります。

口呼吸を改善する

睡眠中に無意識に口呼吸になっている方は、鼻呼吸を促す習慣をつけましょう。

鼻呼吸を意識する

まずは日中、起きている時間から「口を閉じて、鼻で呼吸する」ことを意識してみましょう。これが習慣になれば、睡眠中も自然と鼻呼吸をしやすくなります。

口周りの筋肉を鍛える

口を閉じる筋肉(口輪筋)や舌の筋肉が衰えると、睡眠中に口が開きやすくなります。「あいうべ体操」のような、口周りの筋肉を鍛える簡単なエクササイズが効果的です。

- 「あー」と口を大きく開く

- 「いー」と口を横に大きく広げる

- 「うー」と唇を強く前に突き出す

- 「べー」と舌を顎先に向かって思い切り伸ばす

これを1セットとして、毎日30セット程度行うと良いとされています。

部屋の湿度を保つ

空気が乾燥していると、鼻や喉の粘膜が乾いて炎症を起こしやすくなり、鼻づまりやいびきの原因となります。特に冬場やエアコンを使用する季節は、加湿器を使って寝室の湿度を50〜60%程度に保つことをおすすめします。濡れタオルを室内に干すだけでも効果があります。

いびき対策グッズを試す

セルフケアと併用して、市販のいびき対策グッズを試すのも一つの方法です。

- 鼻腔拡張テープ: 鼻に貼ることで鼻腔を物理的に広げ、鼻の通りを良くします。鼻づまりが原因で口呼吸になっている方に効果的です。

- マウステープ(口閉じテープ): 唇に貼って睡眠中に口が開くのを防ぎ、鼻呼吸をサポートします。肌に優しい医療用のテープを選びましょう。

- マウスピース(ナイトガード): 下顎を少し前に出した状態で固定し、気道を広げる器具です。歯科医院で作成するものが最も適合性が高いですが、市販のものもあります。ただし、顎関節に問題がある方は使用に注意が必要です。

これらのグッズを試した日は、アプリで効果があったかを記録・確認してみましょう。

いびき対策アプリに関するよくある質問

ここでは、いびき対策アプリに関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

無料のいびき対策アプリでも効果はありますか?

はい、「自分のいびきの状態を把握する」という目的においては、無料のアプリでも十分に効果があります。

多くの無料アプリには、いびきを録音・再生する基本的な機能が備わっています。これを使うだけでも、「自分が本当にいびきをかいているのか」「どのくらいの頻度で、どんな音なのか」という、これまで知らなかった事実を客観的に確認できます。これは、いびき対策を始める上で非常に重要な第一歩です。

また、一部の無料アプリには、睡眠サイクルの簡易的な分析やスマートアラーム機能も含まれており、睡眠の質を見直すきっかけとして役立ちます。

ただし、以下のような高度な機能は、有料版やプレミアムプランで提供されることが一般的です。

- 長期間にわたる詳細なデータ分析と比較

- 広告の非表示

- 高機能ないびき防止サポート機能(振動や音のカスタマイズなど)

- 豊富な種類の睡眠導入サウンド

結論として、まずは無料アプリで基本的な機能を試し、自分のいびきの実態を把握することをおすすめします。その上で、より詳細な分析や多機能なサポートが必要だと感じたら、有料プランへのアップグレードを検討するのが賢明な使い方です。

アプリを使ってもいびきが改善しない場合はどうすればいいですか?

アプリを使い、前述したセルフケア(横向き寝、枕の見直し、生活習慣の改善など)を試してもいびきが一向に改善しない、あるいはアプリの記録で悪化しているように見える場合は、自己判断での対策を中止し、専門の医療機関を受診することを強く推奨します。

いびきの背後には、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のような、専門的な治療を必要とする病気が隠れている可能性があります。アプリはあくまで現状把握のツールであり、診断や治療はできません。

受診する際は、呼吸器内科、耳鼻咽喉科、あるいは「いびき外来」「睡眠外来」といった専門外来を標榜するクリニックや病院を選びましょう。その際、いびき対策アプリで記録したデータ(いびきの録音や分析グラフなど)を持参すると、医師があなたの状態を客観的に把握するのに非常に役立ちます。いつから、どの程度のいびきがあるのか、どんな時に悪化するのかを具体的なデータで示せるため、よりスムーズで的確な診断に繋がります。

危険ないびきや病気のサインはありますか?

すべてのいびきが危険なわけではありませんが、中には注意が必要な「危険ないびき」も存在します。これらは睡眠時無呼吸症候群(SAS)の強い兆候である可能性があります。以下のようなサインが見られたら、早めに医療機関に相談してください。

- 呼吸の停止と再開: 大きないびきが突然ピタッと止まり、数秒から数十秒の沈黙の後、「ガッ」「グォッ」といった苦しそうな音と共に、あえぐように呼吸が再開する。これは無呼吸の典型的なパターンです。

- 日中の強い眠気: 夜間に無呼吸を繰り返していると、脳や体が十分に休息できず、深い睡眠がとれません。その結果、日中に耐えがたいほどの眠気に襲われたり、会議中や運転中に居眠りをしてしまったりします。

- 起床時の症状: 朝起きた時に、頭が重い、頭痛がする、喉がカラカラに乾いている、熟睡感がないといった症状が続く場合も注意が必要です。

- 夜間の頻尿: 無呼吸によって胸腔内の圧力が変化し、心臓に負担がかかることで、尿意を促すホルモンが分泌されやすくなり、夜中に何度もトイレに起きることがあります。

これらのサインは、単なる「うるさいいびき」の問題ではなく、健康を脅かす病気のシグナルです。いびき対策アプリの録音で、もし呼吸が止まっているようなパターンが確認できた場合は、迷わず専門医の診察を受けてください。