「夜、なかなか寝付けない」「ぐっすり眠ったはずなのに、朝起きると疲れが取れていない」「自分のいびきが気になる」。現代社会において、このような睡眠に関する悩みを抱える人は少なくありません。質の高い睡眠は、心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に発揮するために不可欠です。

そこで注目されているのが、スマートフォンで手軽に睡眠管理ができる「睡眠アプリ」です。睡眠アプリは、私たちの睡眠をデータとして可視化し、その質を向上させるための様々な機能を提供してくれます。

この記事では、睡眠アプリの基本的な機能から、自分にぴったりのアプリを選ぶための具体的なポイント、そして無料・有料それぞれのおすすめアプリを15個厳選して詳しくご紹介します。さらに、アプリを最大限に活用するためのヒントや、利用する上での注意点、よくある質問にもお答えします。

この記事を読めば、あなたも自分に最適な睡眠アプリを見つけ、より良い睡眠習慣を手に入れる第一歩を踏み出せるはずです。

目次

睡眠アプリとは

睡眠アプリについて、まだよく知らないという方もいるかもしれません。まずは、睡眠アプリがどのようなもので、なぜ多くの人に利用されているのか、その基本的な概念から解説します。

睡眠の質を可視化して改善をサポートするツール

睡眠アプリとは、一言で表すなら「スマートフォンのセンサーを利用して睡眠の状態を記録・分析し、睡眠の質の改善をサポートするアプリケーション」です。

多くの人が「昨日はよく眠れた」「あまり眠れなかった」といった主観的な感覚で自身の睡眠を評価しています。しかし、その感覚が具体的にどのような睡眠状態に基づいているのかを正確に把握することは困難です。例えば、「長時間寝たはずなのに疲れが取れない」という場合、それは睡眠時間が足りないのではなく、眠りの深さや睡眠サイクルに問題があるのかもしれません。

睡眠アプリは、こうした目に見えない睡眠の状態を客観的なデータとして「可視化」してくれます。スマートフォンのマイクや加速度センサーが、就寝中の音(いびきや寝言)や体の動き(寝返りなど)を検知し、それらの情報から睡眠の深さや長さを推定します。

アプリを開けば、以下のような情報がグラフや数値で分かりやすく表示されます。

- 総睡眠時間: 実際に眠っていた時間

- 睡眠効率: ベッドに入っている時間のうち、実際に眠っていた時間の割合

- 睡眠サイクル: レム睡眠(浅い眠り)とノンレム睡眠(深い眠り)の周期

- 深い睡眠の時間: 脳と体の回復に重要な深い眠りの長さ

- 中途覚醒: 夜中に目が覚めた回数や時間

- いびきや寝言: 録音された音声データとその発生時間

これらのデータを日々記録・確認することで、ユーザーは自分の睡眠パターンや課題を客観的に認識できます。例えば、「月曜日の夜はいつも深い睡眠が少ない」「お酒を飲んだ日は中途覚醒が多い」といった傾向が見えてくるかもしれません。

さらに、睡眠アプリは単に記録するだけではありません。そのデータに基づいて、ユーザー一人ひとりに合わせた改善策を提案してくれる機能も充実しています。

- スマートアラーム: 眠りが浅いタイミングを狙ってアラームを鳴らし、すっきりとした目覚めを促す。

- 入眠サポートサウンド: リラックス効果のある音楽や自然音(ヒーリングサウンド)を流し、スムーズな入眠を助ける。

- 睡眠アドバイス: 記録されたデータから睡眠習慣の問題点を指摘し、改善のための具体的なアドバイスを提示する。

このように、睡眠アプリは「記録(可視化)」「分析」「改善サポート」という3つのステップを通じて、ユーザーが自らの力で睡眠の質を高めていくための強力なパートナーとなるツールです。これまで漠然としていた睡眠への悩みが、具体的な課題として認識され、解決に向けたアクションを取りやすくなることこそ、睡眠アプリが多くの人に支持される最大の理由と言えるでしょう。

睡眠アプリでできること|主な機能

睡眠アプリには、私たちの睡眠を多角的にサポートするための様々な機能が搭載されています。ここでは、多くの睡眠アプリに共通して見られる主要な機能を4つピックアップし、それぞれがどのように私たちの睡眠改善に役立つのかを詳しく解説します。

睡眠サイクルの記録・分析

睡眠アプリの最も基本的な機能が、睡眠サイクルの記録と分析です。私たちの睡眠は、一晩のうちに「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2つの状態を繰り返しています。

- ノンレム睡眠: 脳が休息している深い眠り。入眠直後に現れ、徐々に深くなっていきます。成長ホルモンの分泌や、体の修復が行われる重要な時間帯です。

- レム睡眠: 体は休息していますが、脳は活動している浅い眠り。夢を見るのは主にこの時間帯で、記憶の整理や定着が行われると考えられています。

健康な睡眠では、このノンレム睡眠とレム睡眠が約90分〜120分の周期で一晩に4〜5回繰り返されます。睡眠アプリは、スマートフォンの加速度センサーで体の動き(寝返りなど)を、マイクで呼吸音などを検知します。一般的に、深い眠り(ノンレム睡眠)では体の動きが少なくなり、浅い眠り(レム睡眠)では体の動きが増える傾向があります。アプリはこの原理を利用して、ユーザーがどの睡眠段階にいるのかを推定し、記録します。

アプリの画面では、これらの睡眠サイクルが時系列のグラフで表示されることが多く、自分がいつ深い眠りに入り、いつ浅い眠りだったのかを一目で確認できます。さらに、以下のような詳細な分析データも提供されます。

- 睡眠スコア: 睡眠時間、深さ、中途覚醒などを総合的に評価し、その日の睡眠の質を100点満点などで点数化。

- 深い睡眠の割合: 総睡眠時間のうち、心身の回復に不可欠な深い睡眠がどれだけ占めていたかを示す。

- 入眠潜時: ベッドに入ってから実際に眠りにつくまでの時間。

これらのデータを毎日見ることで、「睡眠時間は足りているのに、深い睡眠が極端に少ない」「寝付くまでに1時間以上かかっている」など、これまで気づかなかった自分の睡眠の質の問題点を発見するきっかけになります。

いびきや寝言の録音

多くの人が気になるのが、睡眠中のいびきや寝言です。自分では気づくことができないため、家族やパートナーに指摘されて初めて知るケースも少なくありません。睡眠アプリの録音機能は、こうした睡眠中の音を自動で記録し、後から聞き返すことを可能にします。

この機能は、スマートフォンのマイクを利用しています。アプリは睡眠中にマイクをオンの状態に保ち、設定した閾値を超える音(いびき、寝言、歯ぎしり、咳など)を検知すると、その部分だけを自動で録音・保存します。これにより、一晩中の音声をすべて聞き返す必要なく、気になる音が発生した箇所だけをピンポイントで確認できます。

いびきの録音機能は、特に健康管理の観点から非常に重要です。大きないびきや、いびきが途中で止まって呼吸が再開するような音は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のサインである可能性があります。この病気は、睡眠の質を著しく低下させるだけでなく、高血圧や心疾患などの生活習慣病のリスクを高めることが知られています。アプリで録音された自分のいびきを聞き、「もしかしたら…」と感じた場合は、専門の医療機関を受診するきっかけにもなります。

また、寝言や歯ぎしりの記録も、無意識下のストレス状態などを把握する手がかりになることがあります。録音された音の大きさや頻度をグラフで確認できるアプリもあり、日々の変化を追うことで、ストレスレベルの変動と睡眠中の音との関連性が見えてくるかもしれません。

スマートアラーム機能

「朝、けたたましいアラーム音で無理やり起こされて、一日中頭がぼーっとする」という経験は誰にでもあるのではないでしょうか。これは、脳が深く休息しているノンレム睡眠の最中に起こされることが原因の一つです。

睡眠アプリに搭載されているスマートアラーム機能は、この問題を解決するために設計されています。スマートアラームは、あらかじめ設定した起床時刻の前の一定時間(例えば30分間)の「アラームウィンドウ」内で、ユーザーの眠りが最も浅いタイミング(レム睡眠中)を見計らってアラームを鳴らしてくれます。

前述の通り、アプリは体の動きなどから睡眠の深さを常にモニタリングしています。アラームウィンドウ内で体が頻繁に動くなど、浅い眠りの兆候を検知すると、優しい音や振動で起こしてくれます。これにより、深い眠りの途中で無理やり覚醒させられる不快感がなくなり、自然ですっきりとした目覚めを体験しやすくなります。

例えば、朝7時に起きたい場合、アラームを7時に設定し、アラームウィンドウを30分に設定します。すると、アプリは6時30分から7時00分の間で、あなたが最も起きやすいタイミングを判断し、アラームを鳴動させます。たとえ設定時刻より少し早く起こされたとしても、深い眠りを中断されるよりはるかに快適に目覚めることができるのです。この機能は、朝が苦手な人や、目覚めの気分を改善したい人にとって、非常に価値のある機能と言えるでしょう。

入眠をサポートするヒーリングサウンド

寝つきが悪い、ベッドに入っても考え事をしてしまって眠れない、という悩みを持つ人にとって心強いのが、入眠をサポートするヒーリングサウンド機能です。

多くの睡眠アプリには、リラックス効果を高め、スムーズな入眠を促すための様々なサウンドが内蔵されています。これらのサウンドは、単なる音楽とは異なり、脳波を落ち着かせたり、周囲の雑音をかき消したりする効果が期待できます。

代表的なヒーリングサウンドには、以下のような種類があります。

- ホワイトノイズ: 「サー」「シー」といった、様々な周波数の音を均等に含んだノイズ。換気扇やテレビの砂嵐の音に似ています。他の物音をかき消す「マスキング効果」が高く、車の音や隣人の生活音など、気になる雑音をシャットアウトして眠りに集中しやすくします。

- 自然の音: 雨音、波の音、川のせせらぎ、鳥のさえずり、焚き火の音など。人間が本能的に心地よいと感じる「1/fゆらぎ」を含むものが多く、心を落ち着かせる効果があります。

- ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response): ささやき声、タッピング音、ページをめくる音など、特定の聴覚刺激によって脳がゾクゾクするような心地よさを感じる現象。リラックス効果が高いとされ、人気を集めています。

- ソルフェジオ周波数: 特定の周波数が心身に良い影響を与えるという考えに基づいた音。癒やしやリラックス効果が期待される周波数が用いられます。

これらのサウンドを自由に組み合わせたり、音量を調整したりできるアプリも多く、自分だけの最適な入眠環境を作り出すことができます。また、設定した時間が経過すると自動的に再生が停止するスリープタイマー機能も備わっているため、眠りについた後も音が鳴り続ける心配はありません。

失敗しない睡眠アプリの選び方5つのポイント

数多く存在する睡眠アプリの中から、自分に最適な一つを見つけるのは簡単なことではありません。ここでは、アプリ選びで後悔しないための5つの重要なポイントを、具体的な視点とともに解説します。これらのポイントを参考に、自分の目的やライフスタイルに合ったアプリを選びましょう。

① 解決したい睡眠の悩みで選ぶ

睡眠アプリを選ぶ上で最も大切なのは、「自分がどの睡眠の悩みを解決したいのか」を明確にすることです。人によって睡眠の悩みは様々であり、それぞれの悩みに特化した機能を持つアプリを選ぶことが、改善への近道となります。

寝つきの悪さを解消したい

「ベッドに入ってから何時間も眠れない」「考え事をしてしまって脳が休まらない」といった入眠困難に悩んでいる方は、入眠サポート機能が充実しているアプリがおすすめです。

- ヒーリングサウンドの種類: ホワイトノイズ、自然音、ASMRなど、サウンドのバリエーションが豊富かを確認しましょう。複数の音をミックスして自分好みの環境音を作れる機能があると、より効果的です。

- 瞑想・マインドフルネスガイド: 音声ガイドに従って呼吸法や瞑想を行うことで、心身の緊張をほぐし、リラックス状態に導く機能です。睡眠に特化したプログラムが用意されているアプリを選ぶと良いでしょう。

- スリープストーリー: 穏やかな声で物語を読み聞かせてくれる機能。子供の頃に絵本を読んでもらって眠りについたように、心地よい物語に耳を傾けることで、余計な考えから意識をそらし、自然な眠りを誘います。

CalmやRelax Melodies、Endelといったアプリは、こうした入眠サポートコンテンツが非常に豊富です。

スッキリ目覚めたい

「毎朝アラームの音で不快に目が覚める」「起きても頭がぼーっとして二度寝してしまう」といった目覚めの悪さに悩んでいる方は、スマートアラーム機能の性能が高いアプリを選びましょう。

- アラームウィンドウの設定: 起床時刻の何分前から浅い眠りを検知し始めるか(アラームウィンドウ)を、細かく設定できるかを確認します。自分の生活リズムに合わせて調整できるものが便利です。

- アラーム音の種類: 起こされる時の音は、目覚めの気分を大きく左右します。鳥のさえずりや穏やかなメロディなど、心地よいアラーム音が多数用意されているアプリがおすすめです。徐々に音が大きくなるフェードイン機能も重要です。

- 覚醒度チェック機能: アラームを止めるために簡単な計算問題やパズルを解かせる機能。二度寝を防止し、確実に覚醒を促したい場合に役立ちます。

Sleep Cycleや熟睡アラームは、スマートアラーム機能の精度の高さで定評があります。

いびきや歯ぎしりを把握したい

「パートナーからいびきを指摘された」「自分のいびきが睡眠の質に影響していないか心配」という方は、いびきや寝言の録音・分析機能が優れたアプリが必須です。

- 録音の精度: 小さな音までしっかり拾えるか、また、いびきと他の環境音をある程度区別できるかが重要です。

- 分析機能: 録音されたいびきの大きさ(デシベル)や頻度をグラフで表示したり、いびきの深刻度をスコア化したりする機能があると、客観的な評価がしやすくなります。

- いびき対策機能: 一部の高機能なアプリには、いびきを検知するとスマホを振動させたり、優しい音を鳴らしたりして、寝返りを促すことでいびきを軽減しようとする機能もあります。

いびき対策に特化したいびきラボや、詳細な分析が可能なJUKUSUIなどがこのカテゴリでおすすめです。

② 睡眠を記録・分析する機能で選ぶ

自分の睡眠を深く理解し、長期的な視点で改善していきたいなら、記録・分析機能の充実度も重要な選択基準です。

- データの詳細さ: 単に睡眠時間を記録するだけでなく、睡眠サイクル(レム/ノンレム)、深い睡眠の割合、中途覚醒の回数など、どこまで詳細なデータを提供してくれるかを確認しましょう。

- レポート機能: 日々のデータだけでなく、週ごと、月ごとの睡眠傾向をまとめたレポート機能があると、生活習慣の変化と睡眠の質の関連性が見えやすくなります。

- タグ・メモ機能: その日の行動(飲酒、運動、カフェイン摂取、ストレスなど)を記録できるタグ機能やメモ機能があると、「〇〇をした日は睡眠スコアが低い」といった自分だけの相関関係を発見し、具体的な改善策を立てるのに役立ちます。

- 外部サービスとの連携: Appleの「ヘルスケア」やGoogleの「Google Fit」、スマートウォッチなどと連携できるアプリなら、歩数や心拍数といった他の健康データと睡眠データを一元管理でき、より多角的な分析が可能になります。

SomnusやPillow、AutoSleepなどは、詳細な分析レポートや外部連携機能に強みを持っています。

③ 計測方法で選ぶ

睡眠アプリは、主に「加速度センサー式」と「マイク式」の2つの方法で睡眠を計測します。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分の睡眠環境に合ったものを選びましょう。

スマホをベッドに置いて計測する「加速度センサー式」

シーツの下やマットレスの上にスマートフォンを置いて、内蔵の加速度センサーで寝返りなどの体の動きを直接検知する方法です。

- メリット: 体の動きをダイレクトに捉えるため、睡眠の深さを比較的正確に推定できるとされています。周囲の騒音の影響を受けにくい点も利点です。

- デメリット: 寝相が悪いと、寝ている間にスマートフォンをベッドから落としてしまう可能性があります。また、二人で寝ている場合、パートナーの動きを誤って検知してしまうことがあります。

スマホを枕元に置いて計測する「マイク式」

ベッドサイドのテーブルなどにスマートフォンを置き、内蔵のマイクで呼吸音やいびき、体の動きに伴う物音などを検知する方法です。

- メリット: スマートフォンをベッドに置く必要がないため、寝返りで落とす心配がなく、手軽に設置できます。

- デメリット: いびきや寝言の録音には適していますが、体の動きを間接的にしか捉えられないため、加速度センサー式に比べて睡眠サイクルの推定精度がやや劣る可能性があります。また、エアコンの音や家族の生活音など、周囲の環境音を拾ってしまい、計測の精度に影響が出ることがあります。

最近では、これら両方のセンサーを組み合わせて精度を高めているハイブリッド式のアプリも増えています。Sleep Cycleのように、ユーザーが計測方法を選べるアプリもあります。

④ 無料か有料かで選ぶ

睡眠アプリには無料で利用できるものと、有料(サブスクリプションまたは買い切り)のものがあります。予算や求める機能に応じて選びましょう。

まずは試したいなら無料アプリ

「睡眠アプリがどんなものか体験してみたい」「基本的な機能だけで十分」という方は、まずは無料アプリから始めるのがおすすめです。

- メリット: コストをかけずに睡眠記録やスマートアラームなどの基本機能を試せます。

- デメリット: 画面に広告が表示されることが多く、一部の高度な機能(詳細な分析レポート、ヒーリングサウンドの全種類解放など)が制限されている場合があります。

より多機能・高精度を求めるなら有料アプリ

「広告なしで快適に使いたい」「専門的な分析や豊富なコンテンツを利用したい」という方は、有料アプリを検討する価値があります。

- メリット: 広告表示がなく、すべての機能が利用可能です。長期的なデータ保存、高度な分析機能、豊富なヒーリングサウンドや瞑想プログラムなど、無料版にはない付加価値があります。

- デメリット: 当然ながらコストがかかります。料金体系は、月額または年額で支払う「サブスクリプション型」と、一度購入すれば永続的に使える「買い切り型」があります。多くの有料アプリには無料トライアル期間が設けられているので、まずは試用してみて、自分に合うかどうかを判断すると良いでしょう。

⑤ 対応OS(iPhone/Android)で選ぶ

最後に、見落としがちですが非常に重要なのが、アプリが自分のスマートフォンのOSに対応しているかの確認です。

- iPhone (iOS) / Android: ほとんどの主要アプリは両方のOSに対応していますが、中には

Sleep MeisterやAutoSleepのようにiPhone(またはApple Watch)専用のアプリも存在します。 - 機能差: 両OSに対応していても、OSの特性上、片方のOSでしか利用できない機能があったり、UI(ユーザーインターフェース)が異なったりする場合があります。

ダウンロードする前に、App StoreやGoogle Playのアプリページで、必ず対応OSと自分のデバイスのバージョンを確認しましょう。

【無料】おすすめの睡眠アプリ8選

まずは気軽に試してみたいという方のために、無料で利用できる人気の睡眠アプリを8つ厳選しました。それぞれに個性的な特徴があるので、自分の目的に合ったアプリを見つけてみてください。

| アプリ名 | 主な特徴 | 計測方法 | いびき録音 | スマートアラーム | 対応OS |

|---|---|---|---|---|---|

| Somnus(ソムナス) | 睡眠記録SNS、睡眠導入サウンド | 加速度センサー | △(寝言録音) | ◯ | iOS / Android |

| 熟睡アラーム | 高機能なスマートアラーム、豊富なアラーム音 | 加速度センサー / マイク | ◯ | ◯ | iOS / Android |

| Pokémon Sleep | ゲーム感覚で睡眠習慣を改善 | 加速度センサー / マイク | ◯ | ◯ | iOS / Android |

| Sleep Meister | シンプルなUI、詳細なデータ分析 | 加速度センサー / マイク | ◯ | ◯ | iOS |

| JUKUSUI | いびき分析・対策、AIによるアドバイス | 加速度センサー / マイク | ◯ | ◯ | iOS / Android |

| いびきラボ | いびき録音・分析に特化、高機能 | マイク | ◯ | ✕ | iOS / Android |

| 寝言アプリ | 寝言録音に特化したシンプル設計 | マイク | ◯(寝言) | ✕ | iOS / Android |

| Relax Melodies | 豊富なヒーリングサウンド、自由なカスタマイズ | ✕(睡眠記録なし) | ✕ | ✕ | iOS / Android |

① Somnus(ソムナス)

Somnusは、睡眠記録をベースにしたSNS機能が特徴的な国産アプリです。「みんなで睡眠改善」をコンセプトに、他のユーザーと睡眠データを共有したり、励まし合ったりできます。一人で続けるのが苦手な方や、モチベーションを維持したい方におすすめです。睡眠時間や評価を友人と競い合うことで、ゲーム感覚で楽しみながら生活習慣の改善に取り組めます。睡眠記録機能も充実しており、加速度センサーによる睡眠サイクルの分析や、寝言の録音、スマートアラームといった基本機能を網羅しています。また、入眠をサポートするヒーリングサウンドも無料で利用できます。

(参照:株式会社S’UIM 公式サイト, App Store, Google Play)

② 熟睡アラーム

熟睡アラームは、その名の通り、目覚めを快適にするスマートアラーム機能に力を入れているアプリです。40種類以上の豊富なアラームサウンドが用意されており、好きな音楽を設定することも可能です。アラームを止めるために計算問題などを解く「ミッション」機能は、二度寝防止に効果的です。睡眠記録機能では、睡眠サイクルグラフの表示や、いびきの録音・再生ができます。さらに、「おやすみモード」では心地よいヒーリングサウンドを再生でき、入眠から起床までをトータルでサポートしてくれます。基本的な機能はすべて無料で利用できる、コストパフォーマンスの高さが魅力です。

(参照:株式会社C2(シーツー)公式サイト, App Store, Google Play)

③ Pokémon Sleep (ポケモンスリープ)

Pokémon Sleepは、「睡眠をエンターテインメント化する」という新しいコンセプトのアプリです。ユーザーが眠ると、その睡眠時間やタイプに応じて様々なポケモンの寝顔が集まり、「寝顔図鑑」を完成させていくのが目的です。睡眠を記録することが「ポケモンのリサーチ」というゲーム体験に変わり、毎晩眠るのが楽しみになります。睡眠の規則正しさを評価する機能もあり、規則的な睡眠を続けると報酬がもらえるなど、自然と良い睡眠習慣が身につく工夫が凝らされています。スマートアラームやヒーリングサウンドといった基本的な睡眠アプリの機能も搭載しており、楽しみながら睡眠改善をしたいすべての人におすすめです。

(参照:株式会社ポケモン 公式サイト, App Store, Google Play)

④ Sleep Meister(スリープマイスター)

Sleep Meisterは、長年にわたり多くのユーザーに支持されている、iPhone専用の老舗睡眠アプリです。シンプルな操作性と、詳細なデータ分析が特徴で、無料で利用できる範囲が広いのが魅力です。睡眠サイクル、入眠潜時、中途覚醒時間、睡眠効率などを細かく記録・グラフ化してくれます。いびきや寝言の録音機能も搭載。また、Twitterと連携し、起床時に自動で睡眠データをツイートする機能もあり、日々の記録を友人などと共有したい人にも便利です。長年の実績に裏打ちされた安定感と、必要十分な機能を求めるiPhoneユーザーにおすすめです。

(参照:App Store)

⑤ JUKUSUI

JUKUSUIは、「最高の睡眠体験を、すべての人へ」をコンセプトに開発されたアプリです。特にいびきの分析と対策機能に注力しており、いびきの音量や時間、無呼吸の可能性などを記録・分析できます。さらに、いびきを検知した際に自動で音や振動を発生させ、寝返りを促す「いびき停止機能」も搭載(有料プラン)。AIがユーザーの睡眠データを分析し、パーソナライズされた改善アドバイスを毎日提供してくれるのも大きな特徴です。スマートアラームやクラウドへのデータ保存など、総合的な機能も充実しており、睡眠の質を本気で改善したい人に適しています。

(参照:株式会社アドトロンテクノロジー 公式サイト, App Store, Google Play)

⑥ いびきラボ

いびきラボ (SnoreLab)は、その名の通り、いびきの録音と分析に特化した世界的に人気のアプリです。就寝中にいびきを録音し、その大きさや頻度を「いびきスコア」として数値化。どの時間帯に、どのくらいうるさいいびきをかいていたかが一目瞭然です。飲酒や枕の変更といった「要因」や「対策」を記録することで、何がいびきに影響しているのかを分析できます。無料版でも十分な録音・分析機能を利用できますが、有料版にアップグレードすると、より長時間の録音やクラウド同期、詳細なレポート機能などが利用可能になります。自分のいびきの状態を正確に把握したいなら、まず試すべきアプリです。

(参照:Reviva Softworks Ltd, App Store, Google Play)

⑦ 寝言アプリ

寝言アプリは、寝言の録音に特化した非常にシンプルなアプリです。複雑な設定は一切不要で、アプリを起動してスタートボタンを押すだけで録音を開始できます。面白い寝言や変わった寝言を記録して楽しみたい、というエンタメ目的での利用に最適です。音を検知した前後数秒間だけを録音するため、ストレージ容量を圧迫しにくいのが特徴。録音した音声はお気に入り登録したり、SNSで共有したりすることも可能です。睡眠分析などの機能はありませんが、「自分の寝言を聞いてみたい」という純粋な好奇心を満たしてくれるユニークなアプリです。

(参照:App Store, Google Play)

⑧ Relax Melodies

Relax Melodiesは、睡眠記録機能を持たない、入眠サポートに特化したヒーリングサウンドアプリです。雨音、波の音、風の音といった自然音から、ホワイトノイズ、ピアノのメロディ、さらには瞑想ガイドまで、数百種類もの豊富なサウンドを収録しています。これらのサウンドを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルリラックス空間を作り出せるのが最大の魅力。スリープタイマーを設定すれば、眠りについた後に自動で再生が停止します。寝つきの悪さに悩んでいる方や、リラックスできる環境音で眠りたいという方に最適なアプリです。

(参照:Ipnos Software Inc., App Store, Google Play)

【有料】機能が充実したおすすめの睡眠アプリ7選

より高機能・高精度な分析や、広告のない快適な使用感を求めるなら、有料アプリが選択肢になります。ここでは、投資する価値のある、機能が充実したおすすめの有料アプリを7つ紹介します。多くは無料お試し期間があるので、気になるアプリを実際に使ってみるのがおすすめです。

| アプリ名 | 主な特徴 | 料金体系 | スマートウォッチ連携 | 対応OS |

|---|---|---|---|---|

| Sleep Cycle | 特許取得の音響分析技術、高精度 | サブスクリプション | ◯(Apple Watch) | iOS / Android |

| Pillow | Apple Watch連携、詳細な分析レポート | サブスクリプション | ◯(Apple Watch) | iOS |

| 睡眠BGM | 高品質なオリジナルBGM、入眠特化 | 買い切り | ✕ | iOS |

| 潮汐 (Tide) | デザイン性の高いUI、総合的なウェルネス | サブスクリプション | ◯(Apple Watch) | iOS / Android |

| AutoSleep | Apple Watch専用、全自動記録、買い切り | 買い切り | ◯(Apple Watch) | iOS |

| Endel (エンデル) | AIによるパーソナライズ音響生成 | サブスクリプション | ◯(Apple Watch) | iOS / Android |

| Calm (カーム) | 睡眠、瞑想、リラクゼーションの総合アプリ | サブスクリプション | ◯(Apple Watch) | iOS / Android |

① Sleep Cycle(スリープサイクル)

Sleep Cycleは、世界で数千万人のユーザーを持つ、睡眠アプリの代名詞的存在です。特許を取得した独自の音響分析技術により、枕元のスマホのマイクだけで高精度な睡眠追跡を実現します。スマートアラーム機能の元祖とも言われ、その精度の高さには定評があります。長期的な睡眠トレンドの分析、睡眠メモ、いびき録音など、必要な機能が網羅されています。無料でも基本機能は使えますが、有料のプレミアムプランに登録すると、詳細な睡眠データ分析、心拍数追跡、他のユーザーとの睡眠データ比較、豊富なヒーリングサウンドなど、全ての機能が解放されます。信頼性と実績を重視するなら、まず検討すべきアプリです。

(参照:Sleep Cycle AB 公式サイト, App Store, Google Play)

② Pillow(ピロー)

Pillowは、iPhoneおよびApple Watchユーザー向けに設計された、高機能な睡眠追跡アプリです。特にApple Watchとの連携が強力で、装着して眠るだけで心拍数、呼吸数、血中酸素ウェルネスといった詳細な生体データを自動で記録・分析してくれます。睡眠サイクルを詳細なグラフで表示し、各睡眠段階の時間や質を細かく評価。音声録音機能も搭載しており、いびきや睡眠時無呼吸の可能性も検出します。洗練されたUIと、包括的な分析レポートが魅力で、自分の睡眠を徹底的にデータで管理したいAppleユーザーに最適です。

(参照:NeyBox Digital Ltd., App Store)

③ 睡眠BGM

睡眠BGMは、その名の通り、質の高い眠りのためのBGMを提供することに特化したiPhone専用の買い切りアプリです。作曲家によって特別に作られた、眠りを誘うためのオリジナル楽曲が多数収録されています。一般的な環境音とは一味違う、音楽的なクオリティの高さが特徴。脳波をリラックス状態に導くとされるバイノーラルビートを含む楽曲もあります。スリープタイマー機能はもちろん、アラーム機能も搭載。複雑な睡眠分析は不要で、とにかく心地よい音に包まれて眠りにつきたい、という方にぴったりのアプリです。

(参照:App Store)

④ 潮汐 (Tide)

潮汐 (Tide)は、睡眠だけでなく、瞑想、集中、リラクゼーションといったウェルネス全般をサポートする総合アプリです。ミニマルで美しいデザインが特徴で、使っているだけで心地よい気分になります。睡眠セクションでは、自然音をベースにしたヒーリングサウンドで入眠をサポートし、スマートアラームで快適な目覚めを提供。日中は、集中力を高めるためのポモドーロタイマーや、ストレスを軽減するための瞑想プログラムを利用できます。心と体の健康をトータルでケアしたい、デザイン性を重視する方におすすめです。

(参照:Moreless, Inc., App Store, Google Play)

⑤ AutoSleep

AutoSleepは、Apple Watchユーザーのための「全自動」睡眠追跡アプリです。最大の特徴は、ユーザーが何も操作しなくても、Apple Watchを装着して眠るだけで自動的に睡眠を検知・記録してくれる点。アプリを起動し忘れる心配がありません。睡眠時間、質、深い睡眠、心拍数などを詳細に分析し、リング状のグラフで分かりやすく表示します。買い切り型アプリであるため、一度購入すれば月額料金なしで使い続けられるのも大きなメリット。面倒な操作は一切したくない、Apple Watchで手軽かつ詳細な睡眠管理をしたいという方に最適な選択肢です。

(参照:Tantsissa, App Store)

⑥ Endel (エンデル)

Endelは、AIがユーザーの状況に合わせてパーソナライズされたサウンドスケープ(音響空間)をリアルタイムで生成するという、次世代の音響アプリです。時刻、天気、心拍数(Apple Watch連携時)、場所などの情報に基づいて、集中、リラックス、睡眠といった目的に最適な音を自動で作り出します。生成される音は常に変化し続けるため、飽きることがありません。科学的根拠に基づいて設計されたサウンドは、スムーズな入眠や深い睡眠の維持をサポートします。常に自分に最適化された音環境で過ごしたい、というテクノロジー志向の方に強くおすすめします。

(参照:Endel, App Store, Google Play)

⑦ Calm (カーム)

Calmは、睡眠、瞑想、リラクゼーションの分野で世界的にリードするアプリです。「スリープストーリー」という、著名人が朗読する大人向けの就寝用ストーリーが特に有名で、心地よい声と物語に耳を傾けることで、心を落ち着かせ眠りへと誘います。睡眠導入のための音楽や瞑想プログラムも非常に豊富。睡眠追跡機能自体は他の専門アプリほど詳細ではありませんが、ストレスや不安を軽減し、心穏やかに入眠するためのコンテンツ量は圧倒的です。日中のメンタルケアから就寝まで、一貫してサポートしてほしいと考える方に最適なアプリです。

(参照:Calm.com, Inc., App Store, Google Play)

睡眠アプリを利用する3つのメリット

睡眠アプリを日常生活に取り入れることで、具体的にどのような良いことがあるのでしょうか。ここでは、睡眠アプリを利用することで得られる主な3つのメリットを掘り下げて解説します。

① 自分の睡眠状態を客観的に把握できる

最大のメリットは、これまで主観的な感覚でしか捉えられなかった「睡眠」という行為を、客観的なデータとして可視化できる点です。

私たちは毎日眠っていますが、「昨日は8時間寝た」という事実があったとしても、その8時間の「質」までを正確に知ることはできません。しかし、睡眠アプリを使えば、「総睡眠時間は8時間だったが、そのうち深い睡眠は1時間しかなかった」「夜中に3回も目が覚めていた」といった具体的な事実が、誰の目にも明らかなグラフや数値で示されます。

このような客観的なデータは、自分自身の睡眠に対する認識を根本から変える力を持っています。例えば、自分では「寝つきが悪い」と感じていても、データを見ると入眠までの時間は平均的で、むしろ問題は「中途覚醒の多さ」にあることがわかるかもしれません。あるいは、週末に寝だめをしても平日の睡眠スコアが改善しないことから、「睡眠時間の長さ」よりも「規則正しい就寝・起床リズム」のほうが重要であることに気づくかもしれません。

このように、思い込みや感覚ではなく、データという動かぬ証拠に基づいて自分の睡眠パターンや課題を正確に把握できること。これが、睡眠の質を改善していく上での、最も重要で基本的な第一歩となります。

② 睡眠の質を改善するきっかけになる

睡眠状態を客観的に把握できると、次に見えてくるのが「どうすれば改善できるか」という具体的なアクションです。睡眠アプリは、その改善への道のりをサポートし、モチベーションを維持するためのきっかけを提供してくれます。

多くのアプリには、日々の行動を記録するメモやタグ機能があります。例えば、「運動した日」「お酒を飲んだ日」「寝る前にスマホを見た日」「ストレスを感じた日」といったタグを睡眠データと紐づけて記録していくと、「お酒を飲んだ日は、深い睡眠が減り、中途覚醒が増える」といった自分だけの「睡眠の法則」が見えてきます。

この発見は非常に強力です。漠然と「お酒は睡眠に良くないらしい」と知っているのと、「自分のデータで、お酒を飲むと睡眠スコアが平均20点も下がることが証明された」と知るのとでは、行動を変えようとする意識の強さが全く異なります。データというフィードバックがあることで、「今日は大切なプレゼンがあるから、良い睡眠のために禁酒しよう」といった前向きな行動変容に繋がりやすくなるのです。

さらに、アプリが提示する睡眠スコアやレポートは、改善努力の成果を可視化してくれます。生活習慣を見直した結果、睡眠スコアが上がったり、深い睡眠の時間が増えたりするのを目の当たりにすると、達成感が得られ、改善への取り組みを継続する意欲が湧いてきます。このように、PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを睡眠に関しても回せるようになることが、睡眠アプリの大きな価値の一つです。

③ 最適なタイミングですっきり起きられる

朝の目覚め方は、その日一日の気分やパフォーマンスを大きく左右します。睡眠アプリに搭載されているスマートアラーム機能は、この「目覚めの質」を劇的に改善する可能性があります。

従来の目覚まし時計は、設定された時刻に、容赦なく私たちを覚醒させます。もしそのタイミングが、脳が深く休んでいるノンレム睡眠の真っただ中だった場合、強い不快感や眠気(睡眠慣性)を伴って目覚めることになります。これが、いわゆる「寝起きが悪い」状態です。

一方、スマートアラームは、設定した時間帯の中で、体が自然な覚醒に近い状態にある浅い眠り(レム睡眠)のタイミングを狙って、優しく起こしてくれます。深い眠りを妨げられることなく、スムーズに意識が浮上してくるような感覚で目覚めることができるため、心身への負担が少なく、すっきりとした気分で一日をスタートできます。

「もう少し寝ていたい」という気持ちよりも、「自然に目が覚めた」という感覚に近いため、二度寝の誘惑にも打ち勝ちやすくなります。この「目覚めの成功体験」を毎日積み重ねることで、朝に対するネガティブなイメージが払拭され、ポジティブな気持ちで一日の活動を始められるようになるでしょう。これは、日中の生産性向上やメンタルヘルスの安定にも繋がる、非常に大きなメリットと言えます。

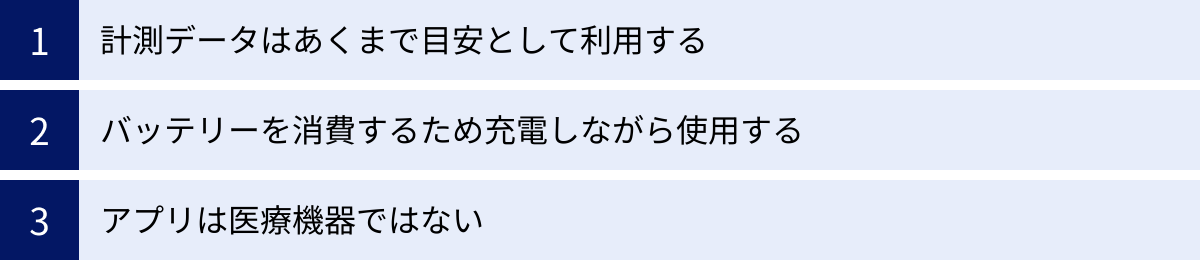

睡眠アプリを利用する際のデメリット・注意点

睡眠アプリは非常に便利なツールですが、その特性を正しく理解せずに使うと、かえってストレスになったり、誤った解釈をしてしまったりする可能性があります。ここでは、アプリを利用する上で知っておくべきデメリットや注意点を3つ解説します。

計測データはあくまで目安として利用する

睡眠アプリが提示する睡眠サイクルやスコアは非常に興味深いものですが、そのデータが100%正確なわけではないということを常に念頭に置く必要があります。

スマートフォンのセンサー(加速度センサーやマイク)による計測は、あくまで体動や音から睡眠状態を「推定」しているに過ぎません。医療機関で行われる睡眠ポリグラフ検査(PSG)のように、脳波や眼球の動き、心電図などを直接測定しているわけではないため、その精度には限界があります。例えば、ベッドの上で静かに本を読んでいる時間を「睡眠時間」として誤認識してしまったり、逆に寝返りの少ない熟睡状態を「覚醒」と判断してしまったりする可能性もゼロではありません。

したがって、アプリのデータに一喜一憂しすぎるのは禁物です。「昨日の睡眠スコアが低かった…」と落ち込んだり、高いスコアを出すために不自然な行動をとったりする「データのための睡眠」になってしまっては本末転倒です。

大切なのは、データの絶対値に固執するのではなく、「昨日と比べてどうか」「先週と比べてどうか」といった相対的な変化や傾向を把握するための参考情報として活用する姿勢です。データは、自分の睡眠を客観的に見つめ直し、生活習慣を振り返るための「きっかけ」や「ヒント」と捉え、最終的には自分自身の体感とすり合わせながら活用することが賢明です。

バッテリーを消費するため充電しながら使用する

睡眠アプリは、一晩中センサーやマイクを稼働させ、データを記録・処理し続けるため、スマートフォンのバッテリーをかなり消費します。

就寝前にバッテリーが100%近くあっても、朝起きると大幅に減少している、あるいは完全に切れてしまっているというケースも少なくありません。バッテリーが切れてしまっては、せっかくの睡眠データが記録されないだけでなく、肝心のアラームが鳴らずに寝坊してしまうという最悪の事態も起こり得ます。

こうした事態を避けるためにも、睡眠アプリを使用する際は、必ずスマートフォンを充電ケーブルに繋いだ状態で使用することを強く推奨します。これが基本的な使い方であると認識しておきましょう。

また、充電しながらの使用は、スマートフォン本体が熱を持つ原因にもなります。特に、分厚いケースを付けたままだったり、布団の中にスマホを入れてしまったりすると、熱がこもりやすくなります。過度な発熱はバッテリーの劣化を早めるだけでなく、低温やけどや、稀なケースではありますが発火のリスクも考えられます。安全のため、スマホは熱がこもりにくい枕元のサイドテーブルなどに置き、通気性の良い状態で使用するよう心がけましょう。

アプリは医療機器ではない

睡眠アプリは健康管理に役立つツールですが、いかなる場合も医療機器ではなく、診断や治療を行うことはできません。この点を明確に理解しておくことは非常に重要です。

例えば、「いびきラボ」のようなアプリで、大きないびきや呼吸が止まっているような音声が記録されたとします。これは、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性を示唆する重要なサインかもしれませんが、アプリが「あなたは睡眠時無呼吸症候群です」と診断を下すわけではありません。最終的な診断は、専門の医師が精密な検査を行った上で下されるものです。

アプリのデータは、医師に相談する際の有力な参考情報にはなります。「このアプリで記録したところ、一時間に何度も呼吸が止まっているような音がしていました」と具体的なデータを見せることで、医師も状況を把握しやすくなり、スムーズな診察に繋がる可能性があります。

しかし、自己判断で「アプリのスコアが良いから大丈夫」と深刻な症状を放置したり、逆に「スコアが悪いから重病に違いない」と過度に不安になったりするのは避けるべきです。もし、激しいいびき、日中の耐えがたい眠気、起床時の頭痛など、睡眠に関する深刻な悩みが続く場合は、アプリのデータに頼るだけでなく、速やかに呼吸器内科や睡眠外来など、専門の医療機関を受診してください。

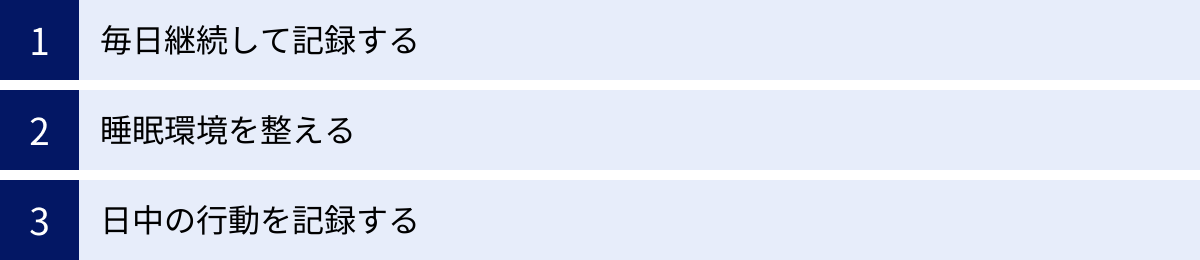

睡眠アプリの効果を最大限に引き出す使い方

睡眠アプリをただインストールして使うだけでは、その真価を十分に発揮できません。ここでは、アプリの効果を最大限に引き出し、本質的な睡眠改善につなげるための3つの活用法を紹介します。

毎日継続して記録する

睡眠アプリから得られるデータの価値は、記録の継続性によって飛躍的に高まります。

たった一晩のデータだけでは、それがあなたの平均的な睡眠なのか、それともたまたま何かの影響でイレギュラーな結果になったのかを判断できません。例えば、たった一日だけ睡眠スコアが低くても、それは前日に深酒をしたせいかもしれませんし、仕事のプレッシャーで緊張していたせいかもしれません。

しかし、最低でも1〜2週間、できれば1ヶ月以上継続してデータを記録することで、そうした一時的な要因が平準化され、あなたの基本的な睡眠パターンや、生活習慣との明確な相関関係が見えてきます。「週末の夜更かしが、火曜日のパフォーマンスにまで影響を及ぼしている」「定期的な運動を始めた週は、全体的に深い睡眠の時間が増えている」といった、長期間の視点だからこそわかる貴重なインサイトが得られるのです。

毎日記録を続けるのは面倒に感じるかもしれませんが、これを就寝前の歯磨きのような「習慣(ルーティン)」にしてしまうことが重要です。アラームをセットするついでにアプリを起動する、という流れを体に覚え込ませましょう。継続こそが、自分だけの「睡眠カルテ」を充実させ、的確な改善策を見つけるための鍵となります。

睡眠環境を整える

睡眠アプリは、あくまで睡眠を「記録」し、「可視化」するツールです。アプリ自体が直接、あなたの睡眠の質を物理的に改善してくれるわけではありません。睡眠の質を本質的に高めるためには、アプリのデータ活用と並行して、睡眠環境そのものを見直す努力が不可欠です。

良い睡眠環境の基本は、「寝室を快適で、睡眠のためだけの空間にする」ことです。具体的には、以下のような点に注意してみましょう。

- 光: 寝室はできるだけ暗く保ちましょう。遮光カーテンを利用したり、電子機器の光が目に入らないようにしたりする工夫が有効です。光は、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑制してしまいます。

- 音: 静かな環境が理想です。外部の騒音が気になる場合は、耳栓や、ホワイトノイズを流すアプリ機能が役立ちます。

- 温度・湿度: 一般的に、快適な睡眠には室温18〜22℃、湿度50〜60%程度が適しているとされています。エアコンや加湿器・除湿器をうまく活用し、季節に合わせて調整しましょう。

- 寝具: 体に合ったマットレスや枕、肌触りの良いシーツや掛け布団は、睡眠の質を大きく左右します。

アプリのデータを、こうした環境改善の「効果測定ツール」として使うのが賢い活用法です。例えば、「遮光カーテンを導入した週は、中途覚醒の回数が減った」「枕を新しいものに変えたら、深い睡眠の時間が増えた」といった変化をデータで確認できれば、改善へのモチベーションもさらに高まるでしょう。

日中の行動を記録する

質の高い睡眠は、夜だけの問題ではありません。日中の過ごし方が、その夜の睡眠に大きな影響を与えます。睡眠アプリの効果を最大限に引き出すには、夜の睡眠データと合わせて、日中の行動も記録することが極めて重要です。

多くの睡眠アプリには、その日の出来事を記録するための「メモ機能」や「タグ機能」が備わっています。これを積極的に活用しましょう。記録すべき行動の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 食事: 夕食の時間、内容(特に脂っこいものや量の多さ)、カフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなど)を摂取した時間

- 飲酒: 飲んだお酒の種類と量

- 運動: 運動した時間、種類、強度

- 昼寝: 昼寝をした時間と長さ

- ストレス: 仕事のプレッシャー、人間関係の悩みなど、ストレスを感じた出来事

- 入浴: 就寝何時間前に入浴したか

これらの情報を毎日コツコツと記録し、睡眠データと照らし合わせることで、「自分の睡眠に何が良くて、何が悪いのか」というパーソナライズされた因果関係が見えてきます。「夕食は就寝の3時間前までに済ませると、寝つきが良くなる」「夕方に30分のウォーキングをすると、深い睡眠が増える」「カフェインは15時以降に摂ると、明らかに睡眠の質が下がる」といった、自分だけの「睡眠マニュアル」が完成していくのです。この作業を通じて、あなたは単なるアプリの利用者から、自分自身の睡眠をマネジメントする専門家へと成長できるでしょう。

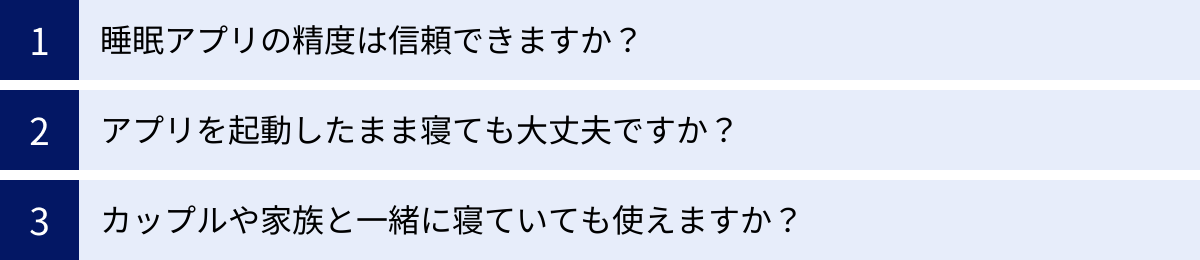

睡眠アプリに関するよくある質問

睡眠アプリをこれから使ってみようと考えている方や、すでに利用している方が抱きやすい疑問について、Q&A形式でお答えします。

睡眠アプリの精度は信頼できますか?

これは多くの人が抱く最も基本的な疑問です。結論から言うと、「医療機器レベルの正確さはないが、日々の睡眠傾向を把握するツールとしては十分に信頼できる」と言えます。

近年のスマートフォンに搭載されているセンサーの性能向上や、アプリの分析アルゴリズムの進化により、睡眠アプリの精度は年々高まっています。特に、体の動きが少なくなる「深い睡眠」と、動きが増える「浅い睡眠」を区別する精度は、多くのアプリで実用的なレベルに達しています。

しかし、前述の通り、これらのアプリは脳波を直接測定しているわけではないため、睡眠段階を100%正確に判定することはできません。そのため、特定の日の「深い睡眠が1時間30分だった」という絶対的な数値を信じ込むのではなく、「先週の平均より15分長かった」といった相対的な変化に注目することが重要です。

睡眠アプリのデータは、精密な診断書ではなく、あくまで「自分の睡眠を客観視するための鏡」のようなものだと捉えましょう。日々の変化を追跡し、生活習慣との関連性を探る上では、非常に価値のあるツールです。

アプリを起動したまま寝ても大丈夫ですか?

はい、大丈夫です。睡眠アプリは、一晩中起動したまま使用することを前提に設計されています。ただし、いくつかの点に注意が必要です。

- バッテリー: 最も注意すべき点です。アプリはバックグラウンドで動き続けるため、バッテリーを大きく消費します。必ず充電器に接続した状態で使用してください。

- 電磁波: スマートフォンから発せられる電磁波を気にする方もいるかもしれません。科学的に健康への明確な悪影響が証明されているわけではありませんが、気になる場合は「機内モード」に設定して使用することをおすすめします。多くの睡眠アプリは、機内モードでも加速度センサーやマイクによる基本的な計測が可能です(ただし、一部のクラウド連携機能などは制限される場合があります)。

- プライバシー: いびきや寝言を録音する機能について、プライバシーを心配する声もあります。信頼できる主要なアプリでは、録音データはユーザーのスマートフォン内にのみ保存され、開発元が勝手に聞いたり、外部に送信したりすることはありません。多くのアプリはプライバシーポリシーでその旨を明記しています。心配な方は、利用を開始する前にアプリのプライバシーポリシーを確認すると良いでしょう。

カップルや家族と一緒に寝ていても使えますか?

はい、使用すること自体は可能です。しかし、計測データの精度に影響が出る可能性があることは理解しておく必要があります。

二人で同じベッドで寝ている場合、アプリはパートナーの寝返りやいびき、寝言を自分のものとして誤って検知してしまうことがあります。これにより、実際よりも睡眠の質が低く評価されたり、中途覚醒が多いと判断されたりする可能性があります。

この影響を最小限に抑えるための対策としては、以下のような方法が考えられます。

- スマートフォンの設置場所を工夫する: できるだけ自分の体の近く、ベッドの端など、パートナーの動きの影響を受けにくい場所にスマートフォンを設置します。

- マイクの感度を調整する: アプリによってはマイクの感度を調整できるものもあります。感度を少し下げることで、遠くの音を拾いにくくできる場合があります。

- パートナー設定があるアプリを選ぶ: 一部の高機能なアプリには、同床者がいることを前提としたアルゴリズムが搭載されているものもあります。

完全に影響を排除することは難しいですが、日々の相対的な変化を見る上では、同床者がいても十分に参考になります。「パートナーが出張でいない日は、明らかに睡眠スコアが良い」といった発見があるかもしれません。

まとめ

質の高い睡眠は、健康で活力に満ちた毎日を送るための土台です。しかし、多忙な現代社会において、多くの人が何らかの睡眠に関する悩みを抱えています。この記事で紹介した睡眠アプリは、そうした悩みを解決し、より良い睡眠習慣を築くための強力なサポートツールです。

最後に、この記事の要点を振り返ってみましょう。

- 睡眠アプリとは: スマートフォンのセンサーを使い、睡眠時間や質、いびきなどを記録・分析し、睡眠改善をサポートするツールです。

- アプリでできること: 睡眠サイクルの分析、いびき・寝言の録音、スマートアラームによる快適な目覚め、ヒーリングサウンドによる入眠サポートなどが主な機能です。

- 選び方のポイント: ①解決したい悩み(寝つき・目覚め・いびき)、②分析機能の詳しさ、③計測方法(センサー/マイク)、④料金(無料/有料)、⑤対応OS、の5つの視点で選ぶことが重要です。

- メリットと注意点: 自分の睡眠を客観視でき、改善のきっかけになる一方、データはあくまで目安であり、医療機器ではないことを理解し、充電しながら使う必要があります。

- 効果的な使い方: 毎日継続して記録し、睡眠環境の改善や日中の行動記録と組み合わせることで、効果を最大限に引き出せます。

睡眠アプリは、これまでブラックボックスだった睡眠の世界を可視化し、私たちに多くの気づきを与えてくれます。しかし、最も大切なのは、アプリをきっかけとして、自分自身の生活習慣や心身の状態に関心を持ち、主体的に改善に取り組む姿勢です。

まずはこの記事で紹介した無料アプリの中から、気になるものを一つ試してみてはいかがでしょうか。今夜のあなたの睡眠を記録してみる、その小さな一歩が、明日のあなたのパフォーマンスを、そして未来のあなたの健康を、より良い方向へと導いてくれるかもしれません。