「しっかり寝たはずなのに、朝起きると疲れが取れていない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」といった悩みを抱えていませんか。現代社会では、ストレスや不規則な生活習慣により、多くの人が睡眠に関する課題を感じています。質の高い睡眠は、心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを向上させるために不可欠です。

実は、寝る前に何を飲むかという習慣が、睡眠の質を大きく左右することがあります。リラックス効果のある成分を含んだ温かい飲み物は、心と体を落ち着かせ、自然な眠りへと誘います。一方で、カフェインやアルコールなど、睡眠を妨げる飲み物も存在するため、正しい知識を持つことが重要です。

この記事では、睡眠の質向上に役立つ成分の解説から、具体的なおすすめの飲み物、コンビニで手軽に購入できる商品、そして睡眠を妨げる飲み物まで、網羅的に解説します。さらに、飲み物と合わせて実践したい生活習慣も紹介し、あなたの快眠をトータルでサポートします。

この記事を読めば、あなたに合った「おやすみ前の一杯」が見つかり、明日からの目覚めがより爽やかになるはずです。

目次

睡眠の質向上につながる主な成分

睡眠の質を高めるためには、ただリラックスするだけでなく、体内で起こる化学的なプロセスを理解し、それをサポートする成分を摂取することが効果的です。ここでは、特に睡眠との関連が深いとされる代表的な4つの成分、「グリシン」「L-テアニン」「GABA(ギャバ)」「トリプトファン」について、その働きや特徴を詳しく解説します。これらの成分がなぜ睡眠に良い影響を与えるのか、そのメカニズムを知ることで、より意識的に飲み物を選べるようになります。

グリシン

グリシンは、私たちの体を構成するたんぱく質の元となる非必須アミノ酸の一種です。非必須アミノ酸とは、体内で合成できるアミノ酸のことを指しますが、食事からの摂取も重要です。グリシンは、コラーゲンの約3分の1を占めるなど、皮膚や骨、軟骨の健康維持に欠かせない成分として知られていますが、近年、その睡眠改善効果が注目を集めています。

グリシンの睡眠への働き

グリシンが睡眠の質を向上させる主なメカニズムは、「深部体温の低下」にあります。人は、眠りにつく際に、体の中心部の温度である「深部体温」が徐々に低下します。この体温の低下が、脳と体を休息モードに切り替える重要な合図となります。

グリシンを摂取すると、末梢(手足など)の血流量が増加し、体表面からの熱放散が促進されます。これにより、体の内部の熱が効率的に外に逃げ、結果として深部体温がスムーズに低下します。このプロセスが、自然で深い眠り(特にノンレム睡眠の徐波睡眠)への移行を助け、睡眠の質を高めると考えられています。

ある研究では、就寝前にグリシンを摂取したグループは、摂取しなかったグループに比べて、入眠までの時間が短縮され、深い睡眠である徐波睡眠に早く到達したことが報告されています。また、翌朝の目覚めの爽快感や、日中の眠気の改善、疲労感の軽減といった効果も確認されています。

グリシンを多く含む食品

グリシンは、動物性たんぱく質に豊富に含まれています。

- 魚介類: エビ、ホタテ、カニ、イカ、カジキマグロなど

- 肉類: 豚足、牛すじ、鶏皮など

- その他: ゼラチン、高野豆腐など

これらの食品を夕食に取り入れるのも良い方法ですが、より手軽に摂取したい場合は、グリシンが配合されたサプリメントや機能性表示食品のドリンクを活用するのも一つの選択肢です。摂取の目安としては、研究で用いられることが多い3g程度を就寝前に摂ることが推奨されています。

よくある質問:グリシンに副作用はある?

グリシンは体内で作られるアミノ酸であり、通常の食品にも含まれているため、安全性の高い成分とされています。過剰に摂取した場合、一時的に胃腸の不快感(下痢など)を引き起こす可能性はありますが、推奨量を守る限り、重篤な副作用の報告はほとんどありません。ただし、何らかの疾患で治療中の方や、妊娠中・授乳中の方は、念のため医師に相談してから摂取することをおすすめします。

L-テアニン

L-テアニンは、お茶(特に玉露や抹茶などの高級な緑茶)に特有の旨味や甘みをもたらすアミノ酸の一種です。お茶を飲むとホッと一息つける、あのリラックス感には、このL-テアニンが深く関わっています。カフェインを含む緑茶にありながら、興奮を抑え、心を落ち着かせるというユニークな働きを持つ成分です。

L-テアニンの睡眠への働き

L-テアニンの主な作用は、脳内の神経伝達物質に働きかけ、リラックス状態を導くことです。具体的には、以下の2つの効果が知られています。

- α波の増加: 脳波には、活動状態に応じてβ波(覚醒・緊張)、α波(リラックス)、θ波(浅い眠り)、δ波(深い眠り)などがあります。L-テアニンを摂取すると、リラックスしている時に現れるα波が顕著に増加することが確認されています。これにより、心身の緊張が和らぎ、ストレスが緩和され、穏やかな気持ちで眠りの準備に入ることができます。

- 神経伝達物質のバランス調整: L-テアニンは、興奮性の神経伝達物質であるグルタミン酸の働きを抑制し、一方で、抑制性の神経伝達物質であるGABA(後述)の生成を促進する作用があると考えられています。これにより、脳の過剰な興奮が静まり、精神的な安定が得られます。

これらの作用により、L-テアニンは「寝つきが悪い」「考え事をしてしまって眠れない」といった悩みを持つ人に特に効果が期待できます。睡眠薬のように強制的に眠らせるのではなく、あくまで質の高い睡眠に至るための心身の準備を整えるという、自然なアプローチが特徴です。睡眠の質の改善だけでなく、起床時の爽快感や、日中のストレス軽減にも寄与するとされています。

L-テアニンを多く含む食品

L-テアニンは、チャノキ(Camellia sinensis)という植物にほぼ特有の成分です。

- お茶類: 玉露、抹茶、かぶせ茶、煎茶など(特に日光を遮って栽培される高級な茶葉に多い)

- きのこ類: 一部のきのこにも微量に含まれることが報告されています。

寝る前にお茶を飲む場合、カフェインの覚醒作用が懸念されます。そのため、L-テアニンの効果を期待するなら、カフェインの含有量が少ない「ほうじ茶」や「玄米茶」、あるいはカフェインを取り除いた「デカフェ緑茶」を選ぶか、L-テアニンを抽出して配合した機能性表示食品などを活用するのが賢明です。推奨される摂取量は、研究では200mg程度を就寝前に摂るケースが多く見られます。

GABA(ギャバ)

GABAは「Gamma-Amino Butyric Acid」の略称で、日本語では「γ-アミノ酪酸(ガンマ-アミノらくさん)」と呼ばれます。主に脳や脊髄といった中枢神経系で働く抑制性の神経伝達物質として知られています。興奮性の神経伝達物質(ドーパミン、ノルアドレナリンなど)の過剰な分泌を抑え、神経のたかぶりを鎮める役割を担っています。

GABAの睡眠への働き

GABAの基本的な役割は、脳の興奮を鎮め、心身をリラックスさせることです。ストレスを感じると、脳内では交感神経が活発になり、興奮性の神経伝達物質が優位になります。GABAは、この状態を緩和し、心拍数や血圧を穏やかにし、副交感神経が優位なリラックス状態へと導きます。

睡眠に関しても、この鎮静作用が直接的に良い影響を与えます。

- 入眠のサポート: 脳が興奮状態にあると、なかなか寝つくことができません。GABAは、この興奮を抑えることで、スムーズな入眠をサポートします。

- 深い睡眠の維持: 睡眠中も、GABAは脳の活動を穏やかに保つ働きをしています。GABAが不足すると、眠りが浅くなったり、途中で目が覚めやすくなったりすると考えられています。

ストレスが多い現代人にとって、GABAは特に重要な成分と言えます。実際に、機能性表示食品として「ストレス緩和」や「睡眠の質向上」を謳ったGABA配合の製品が数多く市場に出ています。これらの製品は、一時的な精神的ストレスの緩和や、眠りの深さ、すっきりとした目覚めの改善に役立つとされています。

GABAを多く含む食品

GABAは、野菜や果物、発酵食品などに比較的多く含まれています。

- 野菜・果物: トマト、じゃがいも、なす、かぼちゃ、メロン、柑橘類など

- 発酵食品: 漬物、キムチ、ヨーグルトなど

- 穀物: 発芽玄米

特に発芽玄米はGABAが豊富であることで有名です。白米をわずかに発芽させる過程で、GABAが劇的に増加します。日々の食事に発芽玄米を取り入れることは、継続的なGABA摂取に繋がります。また、手軽に摂取したい場合は、GABAが強化されたチョコレートやドリンク、サプリメントなどを活用するのも良いでしょう。機能性表示食品としての届出では、28mgから100mgといった量のGABAが用いられることが多いです。

トリプトファン

トリプトファンは、体内で合成することができない「必須アミノ酸」の一つです。食事から摂取する必要がある非常に重要な栄養素であり、「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンや、「睡眠ホルモン」と呼ばれるメラトニンの材料になります。

トリプトファンの睡眠への働き

トリプトファンの睡眠への関与は、少し段階的なプロセスをたどります。

- セロトニンの生成: 日中に食事から摂取されたトリプトファンは、脳に運ばれ、ビタミンB6やナイアシン、マグネシウムなどの助けを借りて「セロトニン」に変換されます。セロトニンは、精神を安定させ、幸福感をもたらす神経伝達物質です。日中にセロトニンが十分に分泌されることで、気分の浮き沈みが少なくなり、夜の安らかな眠りの土台が作られます。

- メラトニンの生成: 夜になり、周囲が暗くなると、脳の松果体という部分で、日中に作られたセロトニンを材料にして「メラトニン」が生成・分泌されます。メラトニンは、脈拍、体温、血圧を低下させ、体に「夜が来たから眠る時間だ」という信号を送るホルモンです。このメラトニンの分泌が、自然な眠気を誘い、睡眠のリズムを整える鍵となります。

つまり、トリプトファンは、セロトニンとメラトニンという2つの重要な物質の源であり、間接的かつ根本的に睡眠のサイクルを支えているのです。トリプトファンが不足すると、セロトニンやメラトニンの生成も滞り、不眠や気分の落ち込み、睡眠リズムの乱れなどに繋がる可能性があります。

トリプトファンを多く含む食品

トリプトファンは、たんぱく質が豊富な食品に多く含まれています。

- 乳製品: 牛乳、チーズ、ヨーグルト

- 大豆製品: 豆乳、豆腐、納豆、味噌

- その他: 肉類、魚類(特に赤身魚)、卵、ナッツ類(アーモンド、くるみなど)、バナナ

ここで重要なのは、トリプトファンを脳に効率よく運ぶためには、炭水化物(糖質)を一緒に摂取することです。炭水化物を摂るとインスリンが分泌され、他のアミノ酸が筋肉に取り込まれやすくなります。その結果、血液中で競合相手が減ったトリプトファンが、脳に届きやすくなるのです。

例えば、「ホットミルクにはちみつ」や「バナナと豆乳のスムージー」といった組み合わせは、トリプトファンと炭水化物を同時に摂取できるため、非常に理にかなっています。

これらの成分は、それぞれ異なるアプローチで睡眠をサポートします。自分の睡眠の悩みが「寝つきが悪い」「眠りが浅い」「ストレスで眠れない」など、どのタイプに近いかを考え、それに合った成分を含む飲み物を選ぶことが、質の高い睡眠への近道となるでしょう。

睡眠の質を上げる飲み物おすすめ15選

質の高い睡眠を得るためには、就寝前のリラックスタイムに飲むものを選ぶことが非常に重要です。ここでは、古くから親しまれているものから、特定の成分に着目したものまで、睡眠の質向上に役立つおすすめの飲み物を15種類、厳選してご紹介します。それぞれの飲み物が持つ特徴や効果的な飲み方を理解し、あなたにぴったりの一杯を見つけてみましょう。

| 飲み物の種類 | 主な効果・成分 | おすすめの飲み方 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| ① 白湯 | 内臓を温める、深部体温の調整 | 就寝1〜2時間前にゆっくり飲む | 熱すぎると覚醒作用があるので、50℃程度に冷ます |

| ② ホットミルク | トリプトファン、カルシウム | はちみつやきな粉を加えて温める | 乳糖不耐性の人は避ける、温めすぎに注意 |

| ③ カモミールティー | アピゲニン(リラックス効果) | 5〜10分蒸らして香りを引き出す | キク科アレルギーの人は注意 |

| ④ ルイボスティー | ノンカフェイン、抗酸化作用 | 温かくして飲むのが基本 | 独特の風味が苦手な人もいる |

| ⑤ 麦茶 | ノンカフェイン、GABA、血行促進 | 温めてホット麦茶にする | 体を冷やす性質もあるため温めて飲むのが望ましい |

| ⑥ 豆乳 | トリプトファン、イソフラボン | 温めて、きな粉や黒糖を加える | 大豆アレルギーの人は注意、調整豆乳は糖分に注意 |

| ⑦ ホットココア | テオブロミン(リラックス効果) | 純ココアを使い、砂糖は控えめに | カフェインが微量に含まれるため、敏感な人は注意 |

| ⑧ 甘酒 | GABA、ビタミンB群、ブドウ糖 | 温めて、生姜のすりおろしを加える | 糖分が多いため飲み過ぎに注意 |

| ⑨ 生姜湯 | ジンゲロール、ショウガオール(血行促進) | はちみつやレモンを加える | 刺激が強いので胃腸が弱い人は注意 |

| ⑩ はちみつ湯 | トリプトファンの脳への輸送促進 | 白湯やハーブティーに溶かす | 糖分が高い、1歳未満の乳児には与えない |

| ⑪ トマトジュース | GABA、リコピン | 就寝前に常温か軽く温めて飲む | 食塩無添加タイプを選ぶ、冷たいものは避ける |

| ⑫ 味噌汁 | トリプトファン(大豆由来)、GABA | 夕食時や就寝前に具なしで少量 | 塩分が高いので、減塩タイプを選び、飲み過ぎない |

| ⑬ グリシン配合ドリンク | グリシン(深部体温低下) | 製品の推奨に従い、就寝前に飲む | 特定の疾患がある場合は医師に相談 |

| ⑭ GABA配合ドリンク | GABA(ストレス緩和、リラックス) | 製品の推奨に従い、就寝前に飲む | 降圧剤を服用中の人は医師に相談 |

| ⑮ L-テアニン配合ドリンク | L-テアニン(リラックス、α波増加) | 製品の推奨に従い、就寝前に飲む | カフェインとの併用は避ける |

① 白湯

最もシンプルでありながら、非常に効果的なのが白湯です。特別な材料は必要なく、水を一度沸騰させてから、飲める温度(50℃前後)まで冷ましたものです。内臓を内側からじんわりと温めることで、全身の血行が促進されます。これにより、リラックスを司る副交感神経が優位になり、心身が落ち着きます。また、就寝前に体温を一度上げることで、その後の深部体温の低下がスムーズになり、自然な眠りに入りやすくなります。

② ホットミルク

古くから「眠れない時にはホットミルク」と言われるのには、科学的な根拠があります。牛乳には、睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となるアミノ酸「トリプトファン」が豊富に含まれています。また、神経の興奮を抑える「カルシウム」も含まれており、イライラや不安を鎮める効果が期待できます。温めることで胃腸への負担も少なくなり、体が温まる効果も加わります。はちみつを少し加えると、トリプトファンが脳に運ばれるのを助けるため、さらに効果的です。

③ カモミールティー

カモミールは、リラックス効果のあるハーブとして世界中で愛用されています。その香りと成分が、安眠へと誘います。カモミールに含まれる「アピゲニン」というフラボノイド成分が、脳内の特定の受容体に結合し、不安を和らげ、鎮静作用をもたらすと考えられています。ノンカフェインなので、就寝前に安心して飲むことができます。ティーバッグで手軽に楽しめ、はちみつやミルクを加えるのもおすすめです。

④ ルイボスティー

南アフリカ原産のルイボスという植物の葉から作られるお茶で、ノンカフェインであることが最大の特徴です。抗酸化作用のあるフラボノイドを豊富に含み、リラックス効果や血行促進効果が期待できます。マグネシウムやカリウムなどのミネラルもバランス良く含んでおり、神経の働きを正常に保つのに役立ちます。独特の甘みとすっきりとした後味で、ホットでもアイスでも美味しくいただけますが、就寝前は体を温めるホットがおすすめです。

⑤ 麦茶

日本の夏には欠かせない麦茶ですが、実は温めて飲む「ホット麦茶」も睡眠には非常に有効です。大麦を焙煎して作られるためノンカフェインで、子供から大人まで安心して飲めます。麦茶の香り成分である「アルキルピラジン」には血行を良くする作用があり、体を温めてリラックスさせてくれます。また、原料の大麦には、リラックス成分である「GABA」も含まれています。

⑥ 豆乳

豆乳の原料である大豆には、牛乳と同様に「トリプトファン」が豊富に含まれています。そのため、ホットミルクと同様の効果が期待でき、乳製品が苦手な方やヴィーガンの方におすすめです。また、女性ホルモンに似た働きをする「イソフラボン」も含まれており、ホルモンバランスの乱れからくる不眠にも良い影響を与える可能性があります。温めて、きな粉や黒蜜を少し加えると、風味も増し、満足感も得られます。

⑦ ホットココア

ココアの原料であるカカオには、「テオブロミン」という成分が含まれています。テオブロミンは、カフェインに似た構造を持ちながら、その作用は非常に穏やかです。自律神経を整え、毛細血管を拡張させて血行を良くし、心身をリラックスさせる効果があります。ただし、ココアには微量のカフェインも含まれているため、カフェインに非常に敏感な方は注意が必要です。飲む際は、砂糖やミルクが添加された調整ココアではなく、純ココア(ピュアココア)を使い、甘さは控えめにするのがポイントです。

⑧ 甘酒

「飲む点滴」とも呼ばれる甘酒は、栄養価が非常に高い発酵食品です。米麹から作られる甘酒には、脳のエネルギー源となるブドウ糖や、代謝を助けるビタミンB群、そしてリラックス成分の「GABA」が含まれています。自然な甘みが心を満たし、体を温めてくれます。ただし、糖分が比較的多いため、飲み過ぎには注意し、コップ1杯程度に留めましょう。酒粕から作られた甘酒にはアルコールが含まれる場合があるので、米麹タイプを選ぶのが安心です。

⑨ 生姜湯

生姜に含まれる辛味成分「ジンゲロール」や「ショウガオール」には、血行を促進し、体を芯から温める強力な作用があります。特に、加熱した生姜に多く含まれるショウガオールは、胃腸を直接刺激して血流を促し、深部体温を上昇させます。体が温まることで、筋肉の緊張がほぐれ、リラックス効果が高まります。すりおろした生姜にはちみつやレモンを加えてお湯に溶かすだけで手軽に作れます。

⑩ はちみつ湯

はちみつを溶かしたお湯も、手軽で効果的な安眠ドリンクです。はちみつに含まれるブドウ糖は、睡眠ホルモンの材料であるトリプトファンが脳へ運ばれるのを助ける働きがあります。また、適度な糖分は肝臓にグリコーゲンとして蓄えられ、夜間の低血糖を防ぎ、睡眠の安定に寄与します。血糖値の急上昇を避けるため、スプーン1杯程度を白湯やハーブティーに溶かして飲むのがおすすめです。※1歳未満の乳児には、乳児ボツリヌス症のリスクがあるため、絶対にはちみつを与えないでください。

⑪ トマトジュース

意外に思われるかもしれませんが、トマトジュースも睡眠の質向上に役立ちます。トマトには、ストレス緩和やリラックス効果で知られる「GABA」が豊富に含まれています。また、強力な抗酸化作用を持つ「リコピン」も含まれており、体の酸化ストレスを軽減してくれます。飲む際は、体を冷やさないように常温、もしくは電子レンジで軽く温めるのがおすすめです。塩分の摂りすぎを避けるため、食塩無添加タイプを選びましょう。

⑫ 味噌汁

日本の伝統的なスープである味噌汁も、安眠をサポートします。原料である大豆には「トリプトファン」が、また発酵過程で「GABA」も生成されます。夕食に飲むのはもちろん、就寝前に具なしの味噌汁を少量(おちょこ1杯程度)飲むのも良いでしょう。体が温まり、ホッとする味わいが心を落ち着かせてくれます。ただし、塩分には注意が必要なので、減塩タイプの味噌を使ったり、飲む量を調整したりする工夫が大切です。

⑬ グリシン配合ドリンク

アミノ酸の一種である「グリシン」には、体の深部体温をスムーズに低下させ、深い眠り(徐波睡眠)へ導く作用があることが研究で示されています。このグリシンを主成分として配合した機能性表示食品のドリンクが市販されています。特に「眠りが浅い」「夜中に目が覚める」といった悩みを持つ方に向いています。製品に記載された推奨量を、就寝前に摂取するのが一般的です。

⑭ GABA配合ドリンク

ストレスや不安でなかなか寝付けないという方には、「GABA」を配合したドリンクがおすすめです。GABAは脳の興奮を鎮め、リラックス状態を作り出す神経伝達物質です。一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和し、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の改善に役立つとして、多くの機能性表示食品が登場しています。

⑮ L-テアニン配合ドリンク

お茶に含まれるリラックス成分「L-テアニン」を配合したドリンクも人気です。L-テアニンは、脳内にリラックス状態を示すα波を増加させる働きがあります。これにより、就寝前の考えすぎや緊張を和らげ、穏やかな気分で入眠準備を整えることができます。起床時の疲労感を軽減し、すっきりとした目覚めをサポートする効果も報告されています。

これらの飲み物を日替わりで試したり、その日の気分や体調に合わせて選んだりすることで、毎日のリラックスタイムがより豊かになり、質の高い睡眠へと繋がっていくでしょう。

コンビニやスーパーで手軽に買える睡眠サポート飲料

忙しい毎日の中で、「睡眠の質を上げたいけれど、特別な飲み物を準備するのは面倒」と感じる方も多いでしょう。幸いなことに、最近ではコンビニエンスストアやスーパーマーケットで、睡眠の質向上をサポートする機能性表示食品が手軽に購入できるようになりました。ここでは、代表的な商品をいくつかご紹介します。これらの商品は、科学的根拠に基づいて特定の成分を配合しており、手軽に快眠習慣を始めるきっかけとして最適です。

※商品の情報は変更される可能性があるため、購入時には必ずパッケージの表示をご確認ください。

ヤクルト1000 / Y1000 (ヤクルト)

「ヤクルト1000」(宅配専用)および「Y1000」(店頭販売用)は、近年大きな話題を呼んでいる乳製品乳酸菌飲料です。これらの商品の最大の特徴は、ヤクルト独自の「乳酸菌 シロタ株」を生きたまま、1mlあたり10億個、1本(100mlまたは110ml)あたり1000億個以上という高密度で含んでいる点です。

この「乳酸菌 シロタ株」には、一時的な精神的ストレスがかかる状況でのストレス緩和や、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を高める機能があることが報告されています。これは、乳酸菌が腸内環境を整えることを通じて、脳と腸が相互に影響を及ぼし合う「脳腸相関」というメカニズムによるものと考えられています。腸の状態が良くなることで、自律神経のバランスが整い、ストレス耐性が向上し、結果として睡眠の質が改善されるというアプローチです。

全国のスーパーやコンビニエンスストアで「Y1000」が販売されており、その手軽さから多くの人に支持されています。継続して飲むことで効果が期待されるため、日々の習慣として取り入れやすい商品です。(参照:株式会社ヤクルト本社公式サイト)

ネルノダ (ハウスウェルネスフーズ)

ハウスウェルネスフーズが販売する「ネルノダ」は、睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能性関与成分GABAを100mg配合した製品です。ドリンクタイプと粒タイプの2種類があり、ライフスタイルに合わせて選べます。

GABAは、本記事の「睡眠の質向上につながる主な成分」でも解説した通り、興奮した神経を落ち着かせ、リラックスさせる働きを持つアミノ酸の一種です。ネルノダに配合されているGABAは、深い眠りを促し、すっきりとした目覚めをサポートする機能が報告されています。また、肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能も報告されており、美容に関心のある方にも注目されています。

就寝前に飲むことを想定しており、飲みやすいしょうがオレンジ味(ドリンクタイプ)で、カフェインは含まれていません。全国のドラッグストア、スーパー、コンビニなどで広く取り扱われています。(参照:ハウスウェルネスフーズ株式会社公式サイト)

睡眠改善 (ファンケル)

サプリメントや健康食品で知られるファンケルが提供する「睡眠改善」は、機能性関与成分としてL-オルニチン一塩酸塩とクロセチンを配合した製品です。ドリンクタイプではなく、サプリメント(粒タイプ)ですが、コンビニでも購入可能な場合があります。

L-オルニチンは、成長ホルモンの分泌に関わり、体内の代謝をサポートするアミノ酸です。これにより、より長く眠った感覚を高める機能が報告されています。一方、クロセチンはクチナシの果実やサフランに含まれる天然の色素成分で、起床時の疲労感を軽減する機能が報告されています。

この二つの成分の組み合わせにより、「ぐっすり眠った満足感」と「すっきりした目覚め」の両方にアプローチするのが特徴です。睡眠時間は確保できているのに、朝の目覚めが悪い、疲れが残っていると感じる方に適した製品と言えるでしょう。(参照:株式会社ファンケル公式サイト)

届く強さの乳酸菌W (カルピス)

アサヒ飲料の「カルピス」ブランドから発売されている「届く強さの乳酸菌W(ダブル)」は、カルピス菌由来の「プレミアガセリ菌CP2305」を100億個配合した乳性飲料です。この「プレミアガセリ菌CP2305」には、心理的なストレスを和らげ、また、睡眠の質(眠りの深さ)を高めるのに役立つ機能が報告されています。さらに、「腸内環境を整えるのに役立つ機能」も報告されており、「W(ダブル)」という名前の通り、睡眠と腸の両方にアプローチします。

ヤクルト1000/Y1000と同様に、「脳腸相関」に着目した商品であり、継続的な摂取によって腸内環境を改善し、精神的な安定と質の高い睡眠を目指します。さわやかな甘ずっぱい味わいで、日常的に飲みやすいのが魅力です。全国のスーパーやコンビニで広く販売されています。(参照:アサヒ飲料株式会社公式サイト)

わたしのチカラ Q10ヨーグルト (カネカ)

化学メーカーであるカネカが、その技術を活かして開発したのが「わたしのチカラ Q10ヨーグルト」です。この商品の機能性関与成分は、還元型コエンザイムQ10です。コエンザイムQ10は、細胞のエネルギー産生に不可欠な補酵素で、特に「還元型」は体内でそのまま働きやすい 형태です。

この還元型コエンザイムQ10には、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質(ぐっすり眠れること、眠りが深いこと、睡眠中に目が覚めないことなど)を向上させ、起床時の疲労感を軽減する機能、さらに一過性のストレスを軽減する機能が報告されています。細胞レベルでのエネルギー産生をサポートすることで、ストレスによる心身の疲労を回復させ、結果として睡眠の質を高めるというユニークなアプローチが特徴です。ドリンクタイプのヨーグルトで、手軽に摂取できます。(参照:株式会社カネカ公式サイト)

これらの商品は、いずれも機能性表示食品であり、特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものです。ただし、医薬品ではなく、多量に摂取することで疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。自分の体調や悩みに合わせて適切な商品を選び、まずは一定期間試してみるのがおすすめです。

寝る前に避けるべき!睡眠の質を下げる飲み物

睡眠の質を高めるためには、良い飲み物を選ぶことと同じくらい、睡眠を妨げる飲み物を避けることが重要です。良かれと思って飲んだものが、実は夜中の覚醒や浅い眠りの原因になっていることも少なくありません。ここでは、就寝前に摂取するべきではない代表的な飲み物とその理由について、詳しく解説します。

カフェインを含む飲み物

これは最もよく知られている、避けるべき飲み物の代表格です。カフェインは、コーヒー、紅茶、緑茶、ほうじ茶、ウーロン茶、マテ茶、エナジードリンク、コーラ、ココアなど、多くの飲み物に含まれています。

なぜ睡眠を妨げるのか?

カフェインが睡眠を妨げる主なメカニズムは、アデノシンという睡眠物質の働きをブロックすることにあります。アデノシンは、日中の活動中に脳内に蓄積し、一定の量に達すると「眠気」として感知されます。これが自然な睡眠へのサインです。

しかし、カフェインはアデノシンの分子構造と非常によく似ているため、アデノシンが結合すべき受容体に先回りして結合してしまいます。これにより、脳はアデノシンの蓄積を感知できなくなり、眠気を感じにくくなる、つまり覚醒状態が続いてしまうのです。

さらに、カフェインには交感神経を刺激し、心拍数を上げ、血圧を上昇させる作用もあります。これにより、体はリラックスモードである副交感神経優位の状態に切り替わることができず、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。

注意すべき点

カフェインの効果が持続する時間には個人差がありますが、一般的に半減期(体内のカフェイン量が半分になるまでの時間)は約4〜6時間と言われています。つまり、夕方5時にコーヒーを一杯飲むと、夜9時〜11時頃でもまだその半分のカフェインが体内に残っている可能性があるということです。

したがって、質の高い睡眠を確保するためには、就寝の6時間前、できれば午後2時以降はカフェインの摂取を控えるのが賢明です。カフェインに敏感な人は、さらに早い時間から避ける必要があるかもしれません。寝る前に温かい飲み物が欲しい場合は、ノンカフェインのカモミールティーやルイボスティー、麦茶などを選びましょう。

アルコール(お酒)

「寝酒をするとよく眠れる」という話を聞いたことがあるかもしれません。確かに、アルコールには鎮静作用があり、飲むと一時的にリラックスして寝つきが良くなるように感じられます。しかし、これは睡眠の質という観点からは大きな誤解であり、寝酒は質の高い睡眠にとって百害あって一利なしと言っても過言ではありません。

なぜ睡眠を妨げるのか?

アルコールの摂取が睡眠に及ぼす悪影響は、主にアルコールが体内で分解される過程で起こります。

- 睡眠の後半部分を阻害する: 摂取されたアルコールは、肝臓で分解されると「アセトアルデヒド」という有害物質に変わります。このアセトアルデヒドには交感神経を刺激する作用があり、心拍数や体温を上昇させます。その結果、睡眠の後半になるにつれて眠りが浅くなり、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」を引き起こしやすくなります。

- レム睡眠を抑制する: アルコールは、深いノンレム睡眠を一時的に増やす一方で、心身の記憶の整理や感情の調整に重要とされる「レム睡眠」を著しく抑制します。これにより、いくら長く寝ても脳の疲れが取れず、朝起きた時に「熟睡感がない」「頭がぼーっとする」といった状態になります。

- 利尿作用: アルコールには強い利尿作用があります。これにより、夜中にトイレに行きたくなって目が覚めてしまい、睡眠が中断される原因となります。

- いびきや無呼吸のリスク増大: アルコールは筋肉を弛緩させる作用があります。これにより、喉の周りの筋肉も緩み、気道が狭くなって「いびき」をかきやすくなります。重症化すると、一時的に呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群」を悪化させる危険性もあります。

寝つきを良くするためにお酒に頼る習慣は、次第に耐性ができて量が増え、アルコール依存症に繋がるリスクもはらんでいます。睡眠の問題を解決するためにアルコールを用いるのは、根本的な解決から遠ざかる行為であることを理解し、避けるようにしましょう。

利尿作用の高い飲み物

夜中にトイレで目が覚めてしまう「夜間頻尿」は、中途覚醒の大きな原因の一つです。これを避けるためには、就寝前に利尿作用の高い飲み物を大量に飲むのを控えることが大切です。

利尿作用が高い飲み物の例

- カフェイン飲料: コーヒー、紅茶、緑茶など。カフェイン自体に腎臓の血管を拡張させ、尿の生成を促す作用があります。

- アルコール: 上述の通り、抗利尿ホルモン(バソプレシン)の分泌を抑制し、強い利尿作用をもたらします。

- カリウムを多く含む飲み物: カリウムは体内の余分なナトリウムを排出する際に水分も一緒に排出するため、利尿作用があります。玉露、スイカジュース、きゅうりやセロリのジュースなどが該当します。健康には良い成分ですが、就寝直前に大量に摂るのは避けた方が良いでしょう。

もちろん、就寝中の脱水を防ぐために、ある程度の水分補給は必要です。しかし、一度にがぶ飲みするのではなく、コップ1杯程度の常温の水や白湯を、就寝の1〜2時間前にゆっくりと飲むのがおすすめです。

冷たすぎる飲み物

暑い夏の夜など、冷たい飲み物で体をクールダウンさせたくなることもあるでしょう。しかし、就寝直前に氷が入ったようなキンキンに冷えた飲み物を飲むのは、睡眠の質を考えるとあまりおすすめできません。

なぜ睡眠を妨げるのか?

冷たすぎる飲み物は、胃腸に強い刺激を与え、交感神経を活性化させてしまう可能性があります。体はこれを一種のストレスと捉え、リラックスモードに入るのを妨げてしまいます。

また、人の体は深部体温が下がることで眠りに入りますが、冷たい飲み物で急激に体を冷やすと、体はホメオスタシス(恒常性)を保とうとして、逆に体温を上げようと働き始めることがあります。この体温上昇が、スムーズな入眠を妨げる一因になる可能性も指摘されています。

寝る前に飲むのであれば、常温、もしくは人肌程度に温めた飲み物が、体に負担をかけず、リラックス効果も得やすいため最適です。温かい飲み物は、内臓を温め、副交感神経を優位にしてくれるため、自然な眠りへの良い導入となります。

これらの避けるべき飲み物を意識するだけで、睡眠の質は大きく変わる可能性があります。自分の就寝前の習慣を見直し、改善できる点がないかチェックしてみましょう。

睡眠の質を高める飲み物を飲むベストなタイミング

睡眠の質を上げる飲み物を選んだら、次に重要になるのが「いつ飲むか」というタイミングです。せっかく効果的な飲み物を選んでも、飲むタイミングを間違えると、その効果が半減してしまったり、かえって睡眠を妨げたりすることもあります。ここでは、睡眠効果を最大化するためのベストなタイミングについて、体のメカニズムと共に解説します。

就寝の1〜2時間前が基本

結論から言うと、睡眠のための飲み物を飲む最適なタイミングは「就寝予定時刻の1〜2時間前」です。これには、いくつかの明確な理由があります。

① 消化・吸収にかかる時間

飲み物に含まれるグリシンやGABA、トリプトファンといった有効成分が体内で吸収され、脳に作用し始めるまでには、ある程度の時間が必要です。飲んですぐに効果が現れるわけではありません。就寝の1〜2時間前に摂取しておくことで、ちょうど眠りにつきたい時間帯に、これらの成分が血中で効果的な濃度に達し、リラックス作用や入眠促進作用を発揮しやすくなります。

例えば、トリプトファンは脳内でセロトニンを経てメラトニンに変換されますが、このプロセスにも時間がかかります。あらかじめ体内に材料を補給しておくことで、暗くなると共に始まるメラトニンの分泌をスムーズにサポートできます。

② トイレを済ませておく時間

就寝直前に水分を摂ると、眠りについてから尿意を感じ、夜中に目が覚めてしまう原因になります。これは中途覚醒の大きな要因であり、睡眠の連続性を損ないます。就寝の1〜2時間前に飲み終えておけば、ベッドに入る前にトイレを済ませる時間的な余裕が生まれます。これにより、夜間の尿意による覚醒リスクを大幅に減らすことができます。

③ 心理的な準備時間

「就寝の1時間前になったら、リラックスドリンクを飲む」という行為を「入眠儀式(スリープセレモニー)」として習慣化することも非常に有効です。毎日同じ時間、同じ行動を繰り返すことで、脳と体に「これから眠る時間だ」という合図を送ることができます。温かい飲み物をゆっくりと味わう時間は、日中の緊張や興奮から心を切り離し、睡眠モードへと移行するための大切な準備期間となります。この心理的な切り替えが、スムーズな入眠には不可欠です。

就寝直前に慌てて飲むのではなく、リラックスタイムの一部として、余裕を持って飲み物を楽しむ習慣をつけましょう。

温かい飲み物で深部体温をコントロール

飲み物を飲むタイミングと合わせて考えたいのが、「深部体温」のコントロールです。深部体温とは、脳や内臓など、体の中心部の温度のことで、私たちの睡眠リズムと密接に関わっています。

深部体温と睡眠のメカニズム

人の体は、日中の活動時間帯は深部体温が高く保たれ、夜になって休息する時間帯になると、深部体温が徐々に低下していきます。この深部体温の低下こそが、体を休息モードに切り替え、自然な眠気を誘うための最も重要なスイッチなのです。深部体温が最も低くなるのは、明け方の4時頃で、その後、目覚めに向けて再び上昇していきます。

つまり、スムーズに入眠するためには、就寝時にいかに効率よく深部体温を下げられるかが鍵となります。

温かい飲み物が深部体温の低下を助ける理由

ここで役立つのが、温かい飲み物です。一見、体を温めるのだから深部体温が上がってしまい、眠りにくいのではないか?と思われがちですが、実は逆の効果をもたらします。

就寝の1〜2時間前に温かい飲み物を飲むと、一時的に深部体温が少し上昇します。すると、私たちの体は、その上がった体温を元に戻そうとして、手足の末梢血管を広げ、体表面から積極的に熱を放出し始めます。この熱放散のプロセスによって、結果的に深部体温は、温かい飲み物を飲む前よりも効率的に、そして大きく低下していくのです。

この「一度上げてから下げる」というダイナミックな体温変化が、脳に対して強力な「眠る時間だ」という信号を送ります。これは、就寝の90分前に入浴を済ませるとよく眠れると言われるのと同じ原理です。

具体的な飲み方

飲むものは、白湯やホットミルク、カモミールティーなど、前述したノンカフェインの温かい飲み物が適しています。温度は、熱すぎて火傷するようなものではなく、心地よいと感じる50〜60℃程度が最適です。一気に飲むのではなく、10〜15分かけてゆっくりと、リラックスしながら飲むことで、体がじんわりと温まり、より効果的に副交感神経を優位にすることができます。

逆に、冷たい飲み物は胃腸を刺激して交感神経を活性化させたり、体の熱放散を妨げたりする可能性があるため、就寝前には避けるのが賢明です。

まとめると、睡眠の質を高める飲み物の効果を最大限に引き出すためには、「就寝の1〜2時間前に」「心地よい温度の温かい飲み物を」「ゆっくりとリラックスしながら飲む」という3つのポイントを意識することが非常に重要です。 この習慣を身につけることで、毎晩の入眠がよりスムーズで快適なものになるでしょう。

飲み物と合わせて試したい!睡眠の質を上げる生活習慣

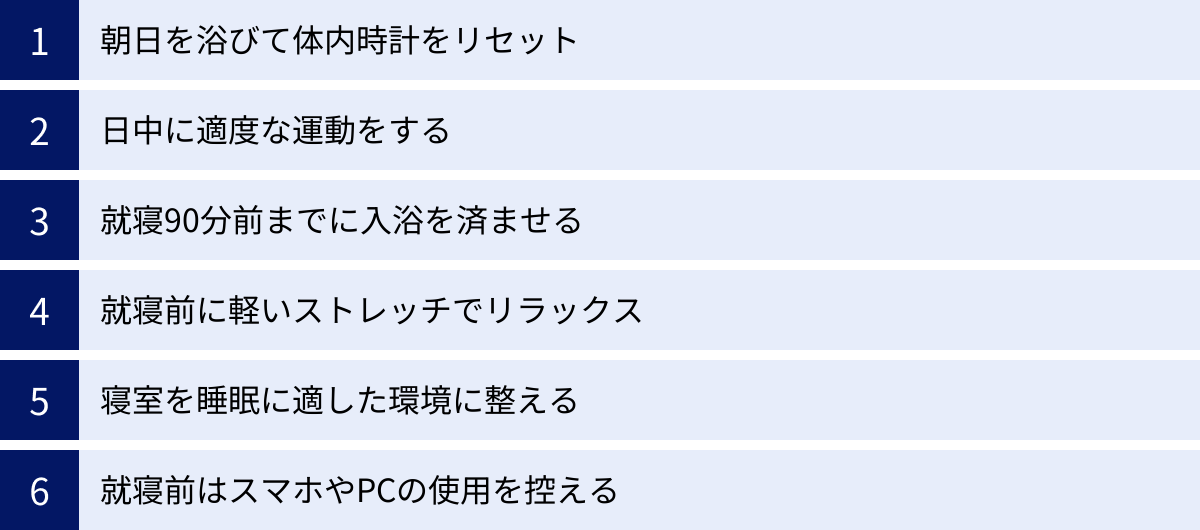

質の高い睡眠は、寝る前の飲み物だけで得られるものではありません。日中の過ごし方から寝室の環境まで、一日を通した生活習慣全体が、夜の眠りに深く関わっています。ここでは、安眠ドリンクの効果をさらに高めるために、ぜひ合わせて実践したい生活習慣を6つご紹介します。これらを意識的に取り入れることで、より根本的な睡眠改善が期待できます。

朝日を浴びて体内時計をリセットする

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この時計が、夜になると自然に眠くなり、朝になると目が覚めるというリズムを作り出しています。しかし、この体内時計は正確に24時間ではなく、少し長めに設定されているため、毎日リセットする必要があります。

その最強のリセットボタンが「朝日」です。朝、太陽の光を浴びると、その光の信号が網膜から脳の視交叉上核という部分に伝わり、体内時計がリセットされます。これにより、「朝が来た」と体が認識し、活動モードのスイッチが入ります。

さらに重要なのは、朝日を浴びることで「セロトニン」という神経伝達物質の分泌が促進されることです。セロトニンは、日中の精神的な安定や幸福感に関わるだけでなく、夜になると睡眠ホルモン「メラトニン」の材料になります。つまり、朝、十分にセロトニンを生成しておくことが、夜の快眠の土台を作るのです。

実践のポイント:

- 起床後、15〜30分程度、太陽の光を浴びましょう。

- ベランダや庭に出るのが理想ですが、窓際で外を眺めるだけでも効果があります。

- 曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりはるかに強いので、諦めずに外の光を意識しましょう。

日中に適度な運動をする

日中に体を動かすことは、夜の睡眠に多くの好影響をもたらします。

- 適度な疲労感: 運動による心地よい疲労は、夜の自然な眠気を誘います。体が休息を求める状態になるため、寝つきが良くなります。

- 深部体温のメリハリ: 日中に運動をすると、深部体温が上昇します。これにより、夜にかけての体温低下の勾配がより大きくなり、深い眠りに入りやすくなります。

- ストレス解消: 運動は、ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、気分を向上させるエンドルフィンの分泌を促します。精神的なストレスが軽減されることで、夜に考え事をして眠れなくなるのを防ぎます。

実践のポイント:

- ウォーキング、ジョギング、ヨガ、水泳など、少し汗ばむ程度の有酸素運動がおすすめです。

- 運動する時間帯は、夕方(午後4時〜6時頃)が最も効果的とされています。この時間帯に体温を上げておくと、夜の入眠時間に向けてスムーズに体温が下がります。

- 就寝直前の激しい運動はNGです。交感神経が興奮し、体温が上がりすぎてしまい、かえって寝つきを悪くします。就寝の3時間前までには運動を終えるようにしましょう。

就寝90分前までに入浴を済ませる

シャワーだけで済ませず、湯船に浸かる習慣は、質の高い睡眠のための非常に有効な手段です。入浴には、リラックス効果だけでなく、睡眠に不可欠な深部体温のコントロールという重要な役割があります。

温かい飲み物の項でも触れたように、人は深部体温が低下する過程で眠気を感じます。入浴によって一時的に深部体温を上げることで、その後の熱放散が促され、体温が効率的に低下し、スムーズな入眠につながります。

実践のポイント:

- お湯の温度は、38〜40℃程度のぬるめが最適です。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうため逆効果です。

- 入浴時間は15〜20分程度を目安に、リラックスして浸かりましょう。

- タイミングは就寝の90分〜2時間前がベスト。入浴で上がった深部体温が、ちょうどベッドに入る頃に下がり始め、理想的な状態で眠りにつけます。

就寝前に軽いストレッチでリラックスする

日中の活動やデスクワークで凝り固まった筋肉を、就寝前に軽いストレッチでほぐしてあげることも効果的です。ストレッチには、心身をリラックスモードに切り替える多くのメリットがあります。

- 筋肉の緊張緩和: 筋肉の緊張を和らげることで、血行が促進され、体が温まります。

- 副交感神経の活性化: ゆったりとした呼吸を意識しながらストレッチを行うことで、心拍数が落ち着き、リラックスを司る副交感神経が優位になります。

- 心身の解放: 体の緊張がほぐれると、心の緊張も自然と解けていきます。一日の終わりに、心と体をリセットする時間として活用しましょう。

実践のポイント:

- 布団やベッドの上でできる簡単なもので十分です。

- 首や肩、背中、股関節、足首など、凝りを感じやすい部分を中心に、「痛気持ちいい」と感じる範囲でゆっくりと伸ばします。

- 深い呼吸を止めないように意識することが大切です。

寝室を睡眠に適した環境に整える

どんなに良い習慣を実践しても、寝室が眠るのに適した環境でなければ、睡眠の質は低下してしまいます。「光」「温度・湿度」「音」「香り」といった要素を整え、五感からリラックスできる空間を作りましょう。

照明を暗くする

睡眠ホルモン「メラトニン」は、光、特にブルーライトを浴びると分泌が抑制されてしまいます。寝室はできるだけ暗くするのが理想です。遮光カーテンを利用したり、電子機器の小さな光もアイマスクやテープで覆ったりする工夫が有効です。間接照明やフットライトなど、暖色系の優しい光を使い、就寝時刻が近づくにつれて徐々に照度を落としていくと、自然な眠りに入りやすくなります。

快適な温度・湿度に保つ

快適な睡眠のためには、夏場は25〜27℃、冬場は18〜20℃程度の室温、湿度は年間を通じて50〜60%が理想とされています。エアコンや加湿器、除湿機を適切に使い、季節に合わせて快適な環境を維持しましょう。タイマー機能を活用して、就寝中や起床前に室温が調整されるように設定するのも良い方法です。

アロマなどでリラックスできる香りを取り入れる

嗅覚は、感情や記憶を司る脳の大脳辺縁系に直接働きかけるため、香りを上手に使うと効果的にリラックスできます。アロマディフューザーやアロマスプレー、ポプリなどを活用してみましょう。

- ラベンダー: 鎮静作用があり、不安を和らげ、心身をリラックスさせる代表的な香り。

- カモミール: 甘く優しい香りで、神経の緊張をほぐします。

- サンダルウッド(白檀): 深く落ち着いた香りで、瞑想にも使われ、心を静める効果があります。

就寝前はスマートフォンやPCの使用を控える

これは現代人にとって最も難しい課題の一つかもしれませんが、睡眠の質に最も大きな影響を与える習慣です。スマートフォンやPC、タブレットの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる波長の短い光で、脳を覚醒させ、メラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。

また、SNSやニュース、動画などの情報は、脳に次々と刺激を与え、交感神経を活発にします。これにより、心身が興奮状態になり、リラックスして眠りにつくことが難しくなります。

実践のポイント:

- 就寝の1〜2時間前には、デジタルデバイスの使用をやめることを目標にしましょう。

- どうしても使用する場合は、画面の明るさを最低限に落とし、ブルーライトカット機能やナイトモードを活用します。

- 寝室にはスマートフォンを持ち込まない、というルールを作るのも非常に効果的です。

これらの生活習慣は、一つひとつは小さなことかもしれませんが、組み合わせることで相乗効果を生み、あなたの睡眠を劇的に改善する力を持っています。飲み物によるサポートと合わせて、ぜひ今日から取り組んでみてください。

まとめ

質の高い睡眠は、健康的な毎日を送るための基盤です。本記事では、「睡眠の質を上げる飲み物」をテーマに、その科学的背景から具体的な選び方、さらには相乗効果を高める生活習慣まで、幅広く解説してきました。

最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。

- 睡眠をサポートする主な成分: 睡眠には、深部体温を下げる「グリシン」、リラックス効果のある「L-テアニン」、脳の興奮を鎮める「GABA」、睡眠ホルモンの材料となる「トリプトファン」などが有効です。自分の悩みに合った成分を意識して選ぶことが大切です。

- おすすめの安眠ドリンク: シンプルな「白湯」や定番の「ホットミルク」、ハーブティーの「カモミールティー」など、手軽に始められるものが数多くあります。また、コンビニやスーパーで購入できる機能性表示食品を活用するのも賢い選択です。

- 避けるべき飲み物: 就寝前のカフェインやアルコールは、睡眠の質を著しく低下させるため厳禁です。また、利尿作用の高い飲み物や、冷たすぎる飲み物も中途覚醒の原因となるため避けましょう。

- 飲むべきベストなタイミング: 飲み物の効果を最大化するには、就寝の1〜2時間前が基本です。体を温める飲み物で一度深部体温を上げ、その後の体温低下をスムーズに促すことが、自然な眠りへの鍵となります。

- 生活習慣との組み合わせが重要: 良い飲み物を選ぶだけでなく、朝日を浴びる、日中に運動する、適切に入浴する、寝室環境を整える、就寝前のスマホを控えるといった生活習慣全体を見直すことで、睡眠の質は飛躍的に向上します。

睡眠の悩みは人それぞれです。寝つきが悪いのか、眠りが浅いのか、朝の目覚めがすっきりしないのか。まずはご自身の課題を認識し、この記事で紹介した中から、今日から試せそうな飲み物や生活習慣を一つでも取り入れてみてください。

小さな習慣の変化が、やがて大きな心身の健康へと繋がっていきます。あなたに合った「おやすみ前の一杯」が、毎日の疲れを癒し、明日への活力を生み出すきっかけとなることを願っています。