現代社会において、多くの人々が睡眠に関する悩みを抱えています。「寝つきが悪い」「夜中に何度も目が覚める」「朝起きても疲れが取れていない」といった経験は、誰にとっても他人事ではないでしょう。質の高い睡眠は、日中のパフォーマンス向上はもちろん、心身の健康を維持するために不可欠です。

睡眠の質を改善する方法は、寝具の見直しや運動習慣など多岐にわたりますが、その中でも最も手軽に、そして今日から始められるのが「食生活の改善」です。実は、私たちが日常的に口にする食べ物や飲み物が、睡眠のリズムや深さに大きく関わっています。

しかし、忙しい毎日の中で、睡眠のために特別な料理を用意するのは難しいと感じるかもしれません。そこでこの記事では、私たちの生活に最も身近な「コンビニエンスストア」で手軽に購入できる食品に焦点を当て、睡眠の質を高めるためにおすすめの食べ物と飲み物を合計15選、詳しくご紹介します。

なぜ食べ物が睡眠に影響を与えるのか、という根本的な仕組みから、睡眠に役立つ具体的な栄養素、そしてそれらを豊富に含むコンビニ商品を「食べ物編」「飲み物編」に分けて徹底解説。さらに、夜に避けるべき飲食物や、より効果を高めるための食べ方のポイント、食事以外の生活習慣改善のヒントまで、網羅的に掘り下げていきます。

この記事を最後まで読めば、あなたの毎日のコンビニでの買い物が、最高の睡眠を手に入れるための第一歩に変わるはずです。薬やサプリメントに頼る前に、まずは身近な食生活から、睡眠の質を根本的に見直してみませんか。

目次

なぜ食べ物で睡眠の質が変わるのか

「夜によく眠るために、食べ物が関係する」と聞いても、すぐにはピンとこないかもしれません。しかし、私たちの体は非常に精巧なシステムで動いており、食事と睡眠は切っても切れない深い関係で結ばれています。そのメカニズムを理解することは、効果的に睡眠の質を向上させるための第一歩です。ここでは、食べ物が睡眠に影響を与える主な理由を、科学的な視点から詳しく解説します。

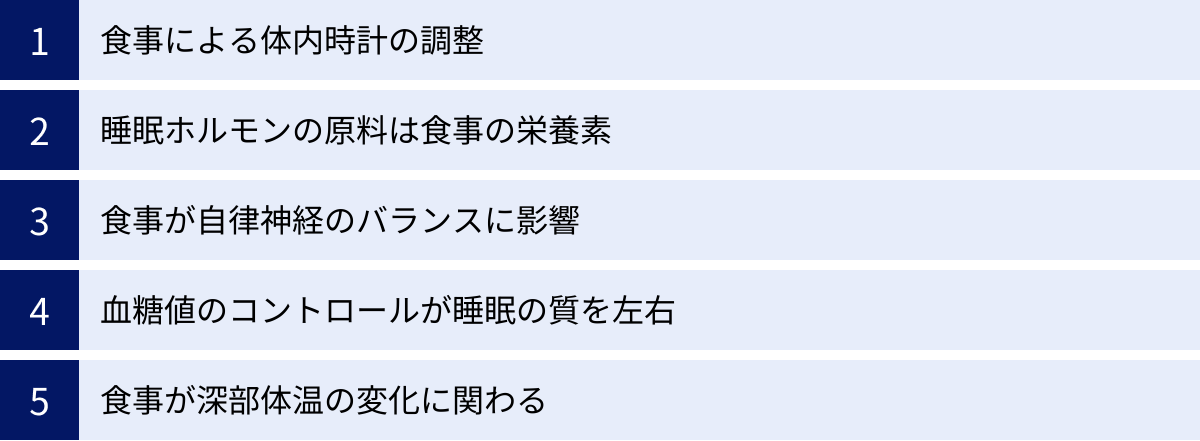

第一に、食事は「体内時計(サーカディアンリズム)」を調整する重要な役割を担っています。私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる体内時計が備わっており、これが覚醒と睡眠のリズムをコントロールしています。この体内時計は、脳の視交叉上核にある「主時計」と、内臓などの各器官に存在する「末梢時計」の二つで構成されています。主時計は主に「光」によってリセットされますが、末梢時計は「食事」によって同調します。特に、朝食を規則正しく摂ることは、全身の体内時計をリセットし、一日の活動モードへの切り替えをスムーズにする上で極めて重要です。朝食で体内時計が正しくスタートすると、そこから約14〜16時間後に自然な眠りを誘うホルモン「メラトニン」の分泌が始まるようにプログラムされます。つまり、朝食を抜いたり、不規則な時間に食事を摂ったりすることは、体内時計を混乱させ、夜の寝つきの悪さや睡眠の質の低下に直結するのです。

第二に、睡眠を促すホルモンや神経伝達物質は、食事から摂取する栄養素を原料として体内で作られています。最も代表的なのが、「睡眠ホルモン」とも呼ばれるメラトニンです。メラトニンは、脳内で精神を安定させる働きを持つ「セロトニン」という神経伝達物質から合成されます。そして、そのセロトニンの原料となるのが、食事からしか摂取できない必須アミノ酸の一種、「トリプトファン」です。つまり、「トリプトファンを食事で摂る → 日中にセロトニンが作られる → 夜にメラトニンが作られる」という一連の流れが存在します。この流れが滞りなく進むことで、私たちは夜になると自然に眠気を感じ、深く穏やかな眠りに入ることができます。トリプトファンが不足すれば、当然メラトニンの生成も減少し、不眠の原因となり得ます。

第三の理由は、食事が「自律神経」のバランスに影響を与えることです。自律神経には、体を活動的にする「交感神経」と、リラックスさせる「副交感神経」があります。質の高い睡眠のためには、就寝時に副交感神経が優位な状態になっていることが理想です。食事をすると、消化吸収のために副交感神経が優位になりますが、その内容が問題です。例えば、脂っこいものや消化に悪いものを大量に食べると、消化活動に多大なエネルギーが必要となり、内臓が夜通し働き続けることになります。これは体にとっては一種のストレスであり、かえって交感神経を刺激してしまい、眠りが浅くなる原因となります。一方で、GABA(ギャバ)やグリシンといった特定のアミノ酸を含む食品は、神経の興奮を鎮め、リラックス状態へと導く働きがあり、副交感神経を優位にする手助けをします。

第四に、「血糖値」のコントロールも睡眠の質を左右する重要な要素です。特に就寝前に甘いものや精製された炭水化物を大量に摂取すると、血糖値が急上昇します。すると、体は血糖値を下げるためにインスリンというホルモンを大量に分泌します。その結果、今度は血糖値が急降下し、「低血糖」状態に陥ることがあります。この低血糖状態は、体にとっては危険信号であり、血糖値を上げようとしてアドレナリンやコルチゾールといった覚醒作用のあるホルモンを分泌させます。これにより、夜中に目が覚めたり、悪夢を見たり、寝汗をかいたりする原因となるのです。安定した血糖値を保つことは、夜間の不要な覚醒を防ぎ、継続した深い睡眠を維持するために不可欠です。

最後に、「深部体温」の変化も食事と深く関わっています。人は、体の内部の温度(深部体温)が下がる過程で眠気を感じます。夕食を摂ると、消化・吸収の過程で「食事誘発性熱産生」によって一時的に体温が上昇します。その後、就寝時間に向けて体温が徐々に下がっていくことで、自然な入眠が促されます。しかし、就寝直前に食事をすると、眠るべき時間帯に体温が上昇してしまい、深部体温の低下が妨げられ、寝つきが悪くなってしまいます。夕食は就寝の3時間前までに済ませることが推奨されるのは、このためです。

このように、食事は体内時計、ホルモン生成、自律神経、血糖値、深部体温といった、睡眠に関わるあらゆる生理機能に影響を与えています。何を、いつ、どのように食べるかを意識するだけで、睡眠の質は劇的に変わる可能性があるのです。次の章からは、具体的にどのような栄養素が睡眠に良い影響を与えるのかを詳しく見ていきましょう。

睡眠の質を上げるのに役立つ主な栄養素

質の高い睡眠を得るためには、特定の栄養素を意識的に摂取することが非常に効果的です。これらの栄養素は、リラックスを促す神経伝達物質の生成を助けたり、体内時計のリズムを整えたり、心身の緊張を和らげたりと、それぞれが異なるアプローチで睡眠をサポートします。ここでは、睡眠の質向上に特に重要とされる6つの栄養素について、その働きやメカニズムを詳しく解説します。

| 栄養素 | 主な働き | 作用メカニズム |

|---|---|---|

| トリプトファン | 睡眠ホルモン「メラトニン」の原料 | 体内でセロトニン(精神安定)を経てメラトニン(入眠促進)に変換される。 |

| GABA(ギャバ) | 脳の興奮を鎮め、リラックスさせる | 抑制性の神経伝達物質として働き、ストレスや不安を和らげる。 |

| グリシン | 深部体温を下げ、眠りを深くする | 末梢血流を増やして熱放散を促し、ノンレム睡眠の時間を増やす。 |

| ビタミンB群 | 栄養素の代謝と神経伝達物質の合成を助ける | ビタミンB6はトリプトファンからセロトニンを合成する際の補酵素。 |

| マグネシウム | 筋肉の弛緩と神経の興奮を抑制する | カルシウムと拮抗し、神経の高ぶりを鎮め、心身をリラックスさせる。 |

| テアニン | 脳をリラックス状態に導く | 脳波のα波を増加させ、ストレスを軽減し、穏やかな気分をもたらす。 |

トリプトファン

トリプトファンは、質の高い睡眠を語る上で最も重要な栄養素と言っても過言ではありません。これは体内で合成できない「必須アミノ酸」の一種であり、必ず食事から摂取する必要があります。

トリプトファンの最大の役割は、「セロトニン」と「メラトニン」という二つの重要な脳内物質の原料となることです。摂取されたトリプトファンは、まず日中に脳内でセロトニンに変換されます。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、精神を安定させ、気分を前向きに保つ働きがあります。日中に十分なセロトニンが分泌されることで、ストレスが緩和され、夜の安らかな眠りの土台が作られます。

そして、日が暮れて周囲が暗くなると、脳の松果体という部分で、このセロトニンを材料にして睡眠ホルモンであるメラトニンが合成されます。メラトニンは、体に「夜が来たから休む時間だ」という信号を送り、自然な眠気を誘発します。また、睡眠中は深部体温をわずかに下げることで、眠りの質を深める働きも担っています。

つまり、「トリプトファン(原料)→ セロトニン(日中の安定)→ メラトニン(夜の眠り)」という黄金の連鎖が、私たちの睡眠覚醒リズムを支えているのです。この連鎖をスムーズにするためには、日中のうちにトリプトファンを十分に摂取しておくことが不可欠です。

なお、トリプトファンを効率よく脳に届けるためには、ビタミンB6と炭水化物を一緒に摂るのが効果的です。炭水化物を摂ると分泌されるインスリンが、トリプトファンを脳内へ運び込みやすくしてくれます。

GABA(ギャバ)

GABA(Gamma-Amino Butyric Acid、γ-アミノ酪酸)は、主に脳や脊髄で働く「抑制性の神経伝達物質」として知られるアミノ酸の一種です。その主な役割は、ドーパミンやノルアドレナリンといった興奮性の神経伝達物質の過剰な分泌を抑え、高ぶった神経を鎮めることです。

ストレスを感じたり、不安なことがあると、脳は興奮状態になり、交感神経が優位になります。このような状態では、心拍数が上がり、筋肉が緊張し、なかなか寝付くことができません。GABAは、このような脳の興奮にブレーキをかけることで、心身をリラックスさせ、睡眠を妨げるストレスや不安感を和らげる効果が期待できます。

具体的には、GABAを摂取することで、リラックス状態の指標である脳波の「α波」が増加し、ストレスの指標である「コルチゾール」の分泌が抑制されることが研究で示されています。これにより、寝つきがスムーズになるだけでなく、睡眠中の覚醒が減り、眠りが深くなることが報告されています。

また、GABAには血管を弛緩させて血圧を下げる作用もあるため、高血圧気味で寝つきが悪いと感じている人にとっても有効な成分と言えるでしょう。GABAは、考え事が頭を巡って眠れない夜や、日中のストレスが強いと感じる日に特に摂取したい栄養素です。

グリシン

グリシンは、体内で合成できる「非必須アミノ酸」の一種ですが、睡眠の質を高める上で特有の重要な働きを持っています。それは、「深部体温」を効率的に下げることで、自然な入眠をサポートするというものです。

人は、体の中心部の温度である「深部体温」が低下する過程で、強い眠気を感じるようにできています。グリシンには、手足の末梢血管を拡張させ、血流を増加させる作用があります。これにより、体の表面から効率よく熱が放散され、結果として深部体温がスムーズに低下します。布団に入って手足がポカポカと温かくなるのは、まさに熱が放出されている証拠であり、グリシンはこのプロセスを助けてくれるのです。

さらに、グリシンの効果は寝つきの改善だけにとどまりません。研究では、就寝前にグリシンを摂取することで、睡眠の深い段階である「ノンレム睡眠(徐波睡眠)」に到達するまでの時間が短縮され、睡眠全体の質が向上することが示されています。ノンレム睡眠は、脳と体を休息させ、成長ホルモンの分泌や記憶の整理を行う重要な時間です。グリシンによってこの時間が確保されることで、翌朝の目覚めの良さや、日中の疲労感の軽減、作業効率の向上といった効果も報告されています。

ビタミンB群

ビタミンB群は、単体ではなく複数のビタミンがチームとして働くことで、エネルギー代謝や神経機能の維持に不可欠な役割を果たしています。睡眠に関しては、特にビタミンB6、ビタミンB12、葉酸が重要です。

まず、ビタミンB6は、トリプトファンからセロトニンを合成する過程で「補酵素」として絶対に必要な栄養素です。いくらトリプトファンを摂取しても、ビタミンB6が不足していてはセロトニンを効率よく作ることができず、結果として夜間のメラトニン生成にも支障をきたします。つまり、ビタミンB6は睡眠ホルモン生成サイクルの潤滑油のような存在です。

次に、ビタミンB12と葉酸は、体内時計の正常なリズムを維持する上で重要な役割を担っています。これらはメラトニンの分泌リズムの調整に関与していると考えられており、不足すると睡眠覚醒リズムが乱れやすくなることが知られています。特に、朝すっきりと起きられず、夜になってもなかなか眠くならないといったリズムの乱れを感じる人は、意識して摂取したい栄養素です。

ビタミンB群は水溶性で体に蓄積しにくいため、毎日こまめに摂取することが大切です。

マグネシウム

マグネシウムは、私たちの体内で300種類以上もの酵素の働きを助ける必須ミネラルであり、睡眠の質にも深く関わっています。その主な働きは、神経の興奮を鎮め、筋肉をリラックスさせることです。

マグネシウムは、神経細胞の興奮に不可欠な「カルシウム」と拮抗する(バランスを取り合う)関係にあります。カルシウムが神経を興奮させ、筋肉を収縮させるアクセルだとすれば、マグネシウムはそれを抑制し、リラックスさせるブレーキの役割を果たします。マグネシウムが不足すると、このブレーキが効きにくくなり、神経が過敏になったり、筋肉がこわばったり、けいれんを起こしやすくなったりします。夜間の足のつりや「むずむず脚症候群」(脚の不快感で眠れなくなる症状)の一因が、マグネシウム不足にあるとも言われています。

また、マグネシウムは、リラックス効果のある神経伝達物質GABAの受容体を活性化させる働きも持っており、GABAの効果を高める上でも重要です。ストレスが多い現代人はマグネシウムを消費しやすいため、不足しがちな栄養素の一つです。意識的に摂取することで、心身の緊張を解きほぐし、穏やかな眠りへと導いてくれます。

テアニン

テアニンは、緑茶に含まれるアミノ酸の一種で、お茶の旨味や甘味成分として知られています。このテアニンには、優れたリラックス効果があることが科学的に証明されています。

テアニンを摂取すると、数十分から1時間程度で脳に到達し、リラックスしている時に多く現れる「α波」という脳波を増加させます。α波が増えることで、緊張が和らぎ、穏やかで落ち着いた精神状態になります。これは、就寝前に考え事をしてしまって脳が興奮状態にあるときに、スムーズに眠りに入るための助けとなります。

また、テアニンは睡眠の質そのものにも良い影響を与えます。就寝前に摂取することで、中途覚醒を減少させ、睡眠効率を高める効果が報告されています。さらに、睡眠中にリラックス状態が保たれることで、起床時の爽快感が増し、疲労感が軽減されるといったメリットも期待できます。

ただし、テアニンを多く含む玉露や抹茶などの緑茶には、覚醒作用のあるカフェインも含まれています。そのため、睡眠目的でテアニンを摂取する場合は、カフェインの含有量が少ないハーブティーなどを選ぶか、カフェインレスの製品を利用するのが賢明です。

これらの栄養素をバランスよく食事に取り入れることが、質の高い睡眠への近道です。次の章からは、これらの栄養素を豊富に含み、かつコンビニで手軽に買える具体的な食品をご紹介します。

【食べ物編】コンビニで買える睡眠の質を上げるおすすめ9選

日々の食事で睡眠の質を高める栄養素を摂ることが重要だと分かっていても、自炊する時間がないという方も多いでしょう。しかし、心配は無用です。実は、最も身近なコンビニにも、快眠をサポートしてくれる優秀な食品がたくさんあります。ここでは、専門的な知識がなくても手軽に選べる、おすすめの食べ物を9つ厳選してご紹介します。

| 食品 | 含まれる主な快眠栄養素 | ワンポイントアドバイス |

|---|---|---|

| ① バナナ | トリプトファン、ビタミンB6、マグネシウム | 睡眠に必要な栄養素の黄金トリオ。そのまま食べられる手軽さが魅力。 |

| ② ヨーグルト | トリプトファン、カルシウム | 腸内環境を整える効果も。無糖・プレーンタイプがおすすめ。 |

| ③ チーズ | トリプトファン、カルシウム | 少量で満足感。プロセスチーズやカッテージチーズが低脂質。 |

| ④ ナッツ類 | トリプトファン、マグネシウム、ビタミンB群 | 栄養の宝庫。素焼き・無塩タイプを選び、食べ過ぎに注意。 |

| ⑤ 納豆・豆腐 | トリプトファン、GABA、マグネシウム | 日本が誇るスーパーフード。冷奴や温奴、納豆巻きで手軽に。 |

| ⑥ ゆで卵 | トリプトファン、ビタミンB群 | 完全栄養食。調理済みで手軽にたんぱく質を補給。 |

| ⑦ 鮭おにぎり | トリプトファン、ビタミンB群、炭水化物 | 快眠栄養素と吸収を助ける炭水化物の理想的な組み合わせ。 |

| ⑧ サラダチキン | トリプトファン、ビタミンB6 | 高たんぱく・低脂質。夜食にも罪悪感が少ない優等生。 |

| ⑨ 味噌汁 | トリプトファン、GABA | 体を温めリラックス。豆腐やわかめ入りならさらに効果アップ。 |

① バナナ

バナナは「天然の睡眠薬」とも称されるほど、睡眠の質を高めるための栄養素が凝縮された果物です。コンビニで一本から手軽に購入でき、調理不要で食べられる点も大きな魅力です。

バナナが睡眠に良い最大の理由は、睡眠ホルモン「メラトニン」の生成に必要なトリプトファン、ビタミンB6、マグネシウムという3つの栄養素を同時に摂取できることにあります。前述の通り、トリプトファンはメラトニンの原料、ビタミンB6はその合成を助ける補酵素です。この二つが揃っていることで、体内でのメラトニン生成が非常に効率的に行われます。さらに、マグネシウムには筋肉の緊張をほぐし、神経の興奮を鎮める作用があるため、心身ともにリラックスした状態で眠りにつくことができます。

また、バナナに含まれる適度な糖質(炭水化物)もポイントです。糖質を摂取すると分泌されるインスリンが、血中のトリプトファンを脳へと運び込むのを助けてくれます。夕食を軽めに済ませた後や、就寝前に少し小腹が空いた際にバナナを一本食べるのは、理にかなった選択と言えるでしょう。ただし、消化時間を考慮し、就寝の1時間前までには食べ終えるのが理想です。

② ヨーグルト

ヨーグルトも、コンビニで手軽に手に入る快眠サポート食品の代表格です。特に注目すべきは、原料である牛乳由来のトリプトファンと、神経の興奮を抑えるカルシウムを豊富に含んでいる点です。

カルシウムは骨や歯を形成するミネラルとして有名ですが、実は神経伝達においても重要な役割を担っています。カルシウムが不足すると、神経が過敏になり、イライラしやすくなったり、ちょっとした物音で目が覚めやすくなったりします。ヨーグルトでカルシウムを補給することは、こうした神経の高ぶりを鎮め、穏やかな精神状態を保つのに役立ちます。

さらに、ヨーグルトに含まれる乳酸菌やビフィズス菌は、腸内環境を整える効果があります。腸は「第二の脳」とも呼ばれ、精神を安定させるセロトニンの約90%は腸でつくられています。腸内環境が改善されると、セロトニンの生成が活発になり、結果として夜間のメラトニン分泌にも良い影響を与えます。

選ぶ際のポイントは、砂糖が多く含まれている甘いタイプの製品ではなく、無糖のプレーンヨーグルトを選ぶこと。血糖値の急上昇を避け、余計なカロリー摂取を防ぐことができます。甘みが欲しい場合は、オリゴ糖や少量のハチミツ、あるいはカットしたバナナを加えるのがおすすめです。

③ チーズ

チーズもヨーグルトと同じ乳製品であり、トリプトファンとカルシウムの優れた供給源です。特に、ベビーチーズや6Pチーズ、スライスチーズといった個包装のプロセスチーズは、コンビニで手軽に購入でき、少量で満足感を得やすいのがメリットです。

仕事で疲れて帰宅し、夕食を作る気力がない時でも、チーズを数切れ食べるだけで、睡眠に必要な栄養素を手軽に補給できます。クラッカーや全粒粉パンに乗せて食べれば、トリプトファンの吸収を助ける炭水化物も同時に摂取できます。

ただし、チーズは種類によって脂質の量が大きく異なります。チェダーチーズやクリームチーズのような脂肪分の多いナチュラルチーズは、消化に時間がかかり、夜に食べると胃に負担をかける可能性があります。睡眠前の間食として選ぶのであれば、比較的脂質が少なく、たんぱく質が豊富なプロセスチーズやカッテージチーズ、リコッタチーズなどがおすすめです。

④ ナッツ類(アーモンドなど)

アーモンドやくるみなどのナッツ類は、まさに「快眠栄養素の宝石箱」です。コンビニのスナックコーナーで手軽に購入できる小袋のナッツは、睡眠の質を高めたい人にとって強力な味方となります。

ナッツには、メラトニンの原料であるトリプトファン、神経をリラックスさせるマグネシウム、そしてトリプトファンの代謝を助けるビタミンB群が豊富に含まれています。特にアーモンドはマグネシウムの含有量が多く、くるみは植物由来のオメガ3脂肪酸も豊富で、これらが相乗効果を発揮して安眠をサポートします。

また、ナッツ類は噛みごたえがあるため、少量でも満腹中枢が刺激され、満足感を得やすいという利点もあります。寝る前にどうしても口寂しいと感じた時に、スナック菓子の代わりにナッツを数粒つまむのは非常に良い習慣です。

選ぶ際の注意点として、揚げてあったり、塩や砂糖、油でコーティングされていたりするものではなく、「素焼き」で「食塩不使用」の製品を選びましょう。カロリーが高いため、食べ過ぎは禁物です。1日にひとつかみ(約25g)程度を目安にしてください。

⑤ 納豆・豆腐

日本の伝統的な大豆製品である納豆や豆腐は、非常に優れた快眠食品です。大豆は「畑の肉」と呼ばれるほど良質なたんぱく質とトリプトファンを豊富に含んでいます。

特に納豆は、発酵の過程でリラックス成分であるGABA(ギャバ)が生成されるのが大きな特徴です。さらに、骨の健康に不可欠なビタミンK2も豊富で、まさにスーパーフードと言えます。コンビニでは、パックの納豆はもちろん、手軽に食べられる納豆巻きも人気です。

豆腐もまた、トリプトファンやマグネシウム、カルシウムを含み、消化吸収が良いのが魅力です。夏は冷奴、冬は電子レンジで温めて温奴にすれば、体を冷やしすぎず、また温めてリラックス効果を高めることもできます。薬味に刻みネギや生姜を加えれば、風味も増し、血行促進効果も期待できます。夕食の一品に加えるだけで、手軽に快眠栄養素をプラスできます。

⑥ ゆで卵

「完全栄養食」とも呼ばれる卵は、もちろん睡眠にも良い影響を与えます。特に、良質なたんぱく質と、その中に含まれる豊富なトリプトファンが注目ポイントです。

トリプトファンだけでなく、その代謝を助けるビタミンB群もバランス良く含んでいます。コンビニでは、殻が剥かれた状態の「味付けゆで卵」が売られており、調理の手間なくすぐに食べられるのが最大のメリットです。

サラダチキンと同様に高たんぱくで腹持ちも良いため、夕食が物足りなかった時や、夜の軽いトレーニング後の栄養補給にも最適です。ただし、卵は比較的消化に時間がかかるため、就寝直前に食べるのは避け、夕食の一品として取り入れたり、就寝の2時間前くらいまでに食べ終えるようにしましょう。

⑦ 鮭おにぎり

残業で夕食が遅くなってしまった時、コンビニで何か軽く済ませたい、という場面は多いでしょう。そんな時に最適なのが「鮭おにぎり」です。

鮭には、メラトニンの原料となるトリプトファンが豊富に含まれています。さらに、その吸収効率を高めてくれる炭水化物(ごはん)を同時に摂取できるため、非常に合理的な組み合わせと言えます。鮭のピンク色の色素であるアスタキサンチンには強力な抗酸化作用があり、日中のストレスや疲労で傷ついた細胞を修復し、回復を助ける効果も期待できます。

おにぎりを選ぶ際は、ツナマヨネーズや唐揚げといった脂質の多い具材は避け、鮭や昆布、梅といったシンプルなものを選ぶのが、夜の胃腸への負担を減らすコツです。温めて食べることで、消化も助けられ、体も温まりリラックスできます。

⑧ サラダチキン

低カロリー、高たんぱくの代表格であるサラダチキンは、今やコンビニの定番商品です。鶏むね肉を主原料とするサラダチキンは、トリプトファンとビタミンB6の宝庫です。

この組み合わせは、セロトニンとメラトニンの生成に非常に効率的です。また、脂質が非常に少ないため、夜に食べても胃もたれしにくく、消化の負担が軽いのが大きな利点です。ダイエット中でカロリーを気にしている方でも、罪悪感なくたんぱく質を補給できます。

そのまま食べるだけでなく、カット野菜と合わせてサラダにしたり、後述する味噌汁に加えたりと、アレンジしやすいのも魅力です。プレーンタイプのほか、ハーブやスモークなど様々なフレーバーがありますが、刺激の強いスパイシーなものは交感神経を興奮させる可能性があるので、夜に食べるならマイルドな味付けのものを選びましょう。

⑨ 味噌汁

古くから日本人の食卓に欠かせない味噌汁も、実は優れた快眠ドリンク(フード)です。原料である大豆由来のトリプトファンに加え、発酵過程で生まれるGABAも含まれています。

そして何より、温かい汁物は内臓から体を温め、副交感神経を優位にして心身をリラックスさせる効果があります。一日の終わりに温かい味噌汁を飲むと、ほっと心が安らぐ感覚は、多くの人が経験したことがあるでしょう。これは、科学的にも理にかなったリラックス法なのです。

コンビニでは、お湯を注ぐだけで作れるインスタントのカップ味噌汁が豊富に揃っています。選ぶ際は、具材にも注目してみましょう。豆腐(トリプトファン追加)や、わかめ・あおさ(マグネシウム)、ほうれん草(マグネシウム・葉酸)などが入っているものを選ぶと、さらに快眠効果を高めることができます。ただし、塩分の摂りすぎはむくみや血圧上昇につながるため、1日1〜2杯程度にしておきましょう。

【飲み物編】コンビニで買える睡眠の質を上げるおすすめ6選

固形物を食べるほどではないけれど、何か飲んでリラックスしたい夜もあります。そんな時にぴったりの、睡眠の質を高める飲み物もコンビニで手軽に探すことができます。温かい飲み物は体を内側から温め、リラックス効果を高めてくれるため特におすすめです。

| 飲み物 | 含まれる主な快眠成分 | ワンポイントアドバイス |

|---|---|---|

| ① 牛乳・ホットミルク | トリプトファン、カルシウム | 快眠ドリンクの王道。温めるとリラックス効果アップ。 |

| ② 豆乳・ホット豆乳 | トリプトファン、マグネシウム | 牛乳が苦手な方に。無調整タイプがおすすめ。 |

| ③ ハーブティー | 各種リラックス成分(アピゲニンなど) | ノンカフェインが絶対条件。カモミールが特におすすめ。 |

| ④ ココア | テオブロミン、GABA | 自律神経を整える効果。ピュアココアを少量のお湯で。 |

| ⑤ トマトジュース | GABA、リコピン | リラックス効果と抗酸化作用。食塩無添加タイプが良い。 |

| ⑥ 乳酸菌飲料 | GABA産生菌など | 腸から睡眠にアプローチ。「睡眠の質向上」等の表示も参考に。 |

① 牛乳・ホットミルク

「寝る前にホットミルクを飲むとよく眠れる」というのは、昔から伝えられてきたおばあちゃんの知恵袋のようなものですが、これには科学的な根拠があります。牛乳には、メラトニンの原料となるトリプトファンと、神経の興奮を鎮めるカルシウムが豊富に含まれています。

この二つの成分が相乗効果を発揮し、心身を穏やかな状態へと導いてくれます。さらに、牛乳を温めること自体にも重要な意味があります。温かい飲み物は、一時的に深部体温を上げ、その後の体温低下をスムーズに促すことで、自然な眠気を誘います。また、胃腸を温めることで副交感神経が優位になり、リラックス効果が一層高まります。

コンビニで牛乳を購入し、自宅の電子レンジで人肌程度に温めるだけで、手軽な快眠ドリンクの完成です。甘みが欲しい場合は、血糖値を穏やかに上げるハチミツを少量加えるのも良いでしょう。

② 豆乳・ホット豆乳

牛乳が体質に合わない方や、乳製品アレルギーをお持ちの方には、豆乳がおすすめです。大豆を原料とする豆乳にも、豊富なトリプトファンが含まれています。さらに、牛乳にはあまり含まれていないリラックスミネラルのマグネシウムも摂取できるのが嬉しいポイントです。

豆乳も牛乳と同様に、温めてホット豆乳にすることでリラックス効果が高まります。きな粉(さらにトリプトファンを追加できる)や、すりごま(マグネシウムが豊富)を少し加えると、風味も栄養価もアップします。

選ぶ際は、砂糖や香料が添加された「調整豆乳」よりも、大豆と水だけで作られた「無調整豆乳」を選ぶのがベターです。大豆本来の栄養をダイレクトに摂取でき、余計な糖分を避けることができます。

③ ハーブティー

ハーブティーは、カフェインを含まず、植物由来のリラックス成分を手軽に摂取できる優れた選択肢です。コンビニでも、ティーバッグタイプのハーブティーが数種類置かれていることが多くなりました。

睡眠前におすすめのハーブティーの代表格は「カモミールティー」です。カモミールに含まれる「アピゲニン」という成分が、脳内のGABA受容体に働きかけ、鎮静作用や抗不安作用をもたらすことが知られています。リンゴに似た優しい香りで、心身の緊張を解きほぐしてくれます。

その他にも、「パッションフラワー」や「リンデン」、「レモンバーム」などもリラックス効果が高いとされています。いくつかの種類を試してみて、自分が最も落ち着く香りや味わいのものを見つけるのも楽しいでしょう。重要なのは、必ず「ノンカフェイン」または「カフェインゼロ」の表示を確認することです。

④ ココア

ココアの原料であるカカオには、「テオブロミン」という成分が含まれています。テオブロミンはカフェインと似た構造をしていますが、その作用はより穏やかで、自律神経を調整してリラックスさせる効果があると言われています。

また、カカオにはGABAやマグネシウムも含まれており、複数の成分が複合的に働いて安眠をサポートします。温かいココアは体を温め、甘い香りが心を落ち着かせてくれます。

ただし、市販の調整ココア(ミルクココア)には砂糖が大量に含まれていることが多く、血糖値の乱高下を招く恐れがあります。また、カカオには微量のカフェインも含まれるため、飲み過ぎや就寝直前の摂取は避けるべきです。理想的なのは、砂糖の入っていない「ピュアココア(純ココア)」を少量、お湯やホットミルクで溶いて飲むことです。これなら糖分をコントロールでき、カフェインの影響も最小限に抑えられます。

⑤ トマトジュース

意外に思われるかもしれませんが、トマトジュースも睡眠の質向上に役立つ飲み物です。その理由は、トマトにリラックス成分であるGABAが豊富に含まれているからです。

研究によっては、トマト由来のGABAを摂取することで、ストレスが軽減され、睡眠の質が改善したという報告もあります。さらに、トマトの赤い色素である「リコピン」は、非常に強力な抗酸化作用を持っています。日中の活動やストレスによって体内に発生した活性酸素は、細胞を傷つけ、疲労の原因となります。リコピンを摂取することで、この酸化的ストレスを軽減し、体の回復を助けることが、間接的に睡眠の質を高めることにつながります。

選ぶ際は、食塩や砂糖が添加されていない製品を選ぶのが健康の観点から望ましいです。夜に飲むなら、常温か、少し温めて飲むと体が冷えずに済みます。

⑥ 乳酸菌飲料

近年、腸内環境と睡眠の質の関係が注目される中で、特定の機能を持つ乳酸菌を配合した飲料が数多く登場しています。コンビニの乳製品コーナーでも、「睡眠の質を高める」「ストレスを緩和する」といった表示(機能性表示食品)がある製品を見かける機会が増えました。

これらの製品には、GABAを産生する能力が高い乳酸菌や、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑える働きが確認された乳酸菌などが使用されています。継続的に摂取することで、腸内環境が改善されるとともに、ストレス耐性が高まり、結果として寝つきの良さや眠りの深さ、すっきりとした目覚めにつながることが期待されています。

様々な種類の製品があるため、パッケージの表示をよく読み、自分の悩みに合ったものを選んでみるのも一つの方法です。ただし、効果の感じ方には個人差があるため、まずは数週間試してみて、体調の変化を観察してみると良いでしょう。

逆効果?夜に避けたい食べ物と飲み物

睡眠の質を高める食品を摂るのと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが、睡眠を妨げる飲食物を避けることです。せっかく快眠のために良い習慣を心がけても、たった一杯の飲み物や夜食が、その努力を台無しにしてしまうことがあります。ここでは、特に就寝前に避けるべき代表的な食べ物と飲み物について、その理由とともに詳しく解説します。

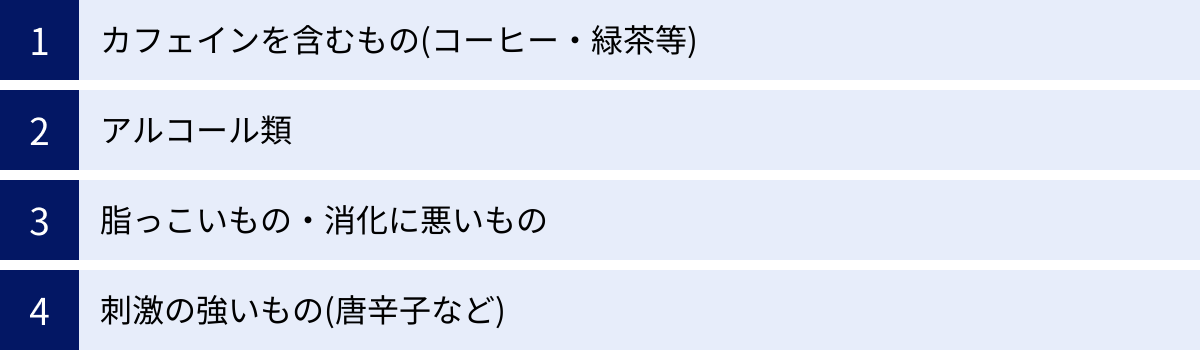

カフェインを含むもの(コーヒー・紅茶・緑茶など)

これは最もよく知られている事実ですが、そのメカニズムを正しく理解しておくことが重要です。カフェインは、脳内で眠気を引き起こす「アデノシン」という物質の働きをブロックします。アデノシンは、日中の活動でエネルギーが消費されると脳内に蓄積し、アデノシン受容体に結合することで私たちに眠気を感じさせます。カフェインは、この受容体に先回りして結合し、アデノシンが作用するのを妨害してしまうのです。

この覚醒作用は、摂取後30分ほどで現れ、その効果の半減期(体内の濃度が半分になるまでの時間)は、個人差はありますが平均して4〜6時間とされています。つまり、夕方5時にコーヒーを一杯飲んだ場合、夜9〜11時になっても、まだその半分のカフェインが体内で覚醒作用を発揮している可能性があるのです。

カフェインはコーヒーだけでなく、紅茶、緑茶(玉露や抹茶は特に多い)、ウーロン茶、ほうじ茶、エナジードリンク、コーラ、栄養ドリンク、そしてチョコレートやココアなど、意外と多くの食品に含まれています。睡眠に悩んでいる方は、少なくとも就寝の6〜8時間前、できれば午後2〜3時以降はカフェインを含むものの摂取を控えるのが賢明です。

アルコール類

「寝つきを良くするために寝酒をする」という習慣がある人もいますが、これは睡眠の質を著しく低下させる危険な行為です。アルコールは、摂取直後は鎮静作用によって確かに眠気を誘い、寝つきを良くするように感じさせます。しかし、その後の睡眠プロセスに深刻な悪影響を及ぼすのです。

第一に、アルコールが体内で分解される過程で、「アセトアルデヒド」という毒性の強い物質が生成されます。このアセトアルデヒドには交感神経を刺激する覚醒作用があり、睡眠の後半部分で眠りを浅くし、中途覚醒を引き起こす原因となります。

第二に、アルコールはレム睡眠(体を休息させ、記憶を整理する浅い眠り)を抑制します。これにより、睡眠のリズムが乱れ、脳が十分に休息できず、朝起きても疲れが取れていない、頭がぼーっとするといった状態に陥ります。

第三に、アルコールには強い利尿作用があります。これにより、夜中にトイレに行きたくなって目が覚めてしまい、睡眠が中断されます。

さらに、寝酒は習慣化しやすく、次第に同じ量では効果が得られなくなり、飲酒量が増えていく「耐性」が形成されます。これはアルコール依存症への入り口ともなり得るため、睡眠の改善を目的とした飲酒は絶対に避けるべきです。

脂っこいもの・消化に悪いもの(揚げ物・スナック菓子など)

夜遅くに食べる唐揚げやフライドポテト、カップラーメン、ポテトチップスは格別な美味しさがありますが、睡眠にとっては最悪の選択です。脂質や食物繊維が豊富な食品は、消化に非常に長い時間と多くのエネルギーを必要とします。

本来、睡眠中は胃や腸などの消化器官も休息モードに入るべき時間です。しかし、就寝前にこれらの消化に悪いものを食べると、内臓は夜通し働き続けなければならなくなります。この消化活動は体にとっては重労働であり、交感神経を優位にさせてしまいます。その結果、体はリラックスできず、眠りが浅くなったり、胃もたれや胸やけで夜中に目が覚めたりする原因となります。

また、これらの食品は高カロリーであることが多く、夜間に摂取した過剰なエネルギーは消費されにくく、体脂肪として蓄積されやすいというデメリットもあります。どうしても夜食が食べたくなった場合は、消化の良い温かいスープやホットミルク、ヨーグルトなどにとどめておきましょう。

刺激の強いもの(唐辛子など)

激辛ラーメンやスパイシーなカレーなど、香辛料がたっぷり使われた刺激の強い食べ物も、就寝前には避けるべきです。唐辛子に含まれる「カプサイシン」などの辛味成分は、交感神経を直接的に刺激し、体を興奮・覚醒状態へと導きます。

また、これらの成分は体温を上昇させる作用があります。質の高い睡眠に入るためには、体の中心部の温度である「深部体温」がスムーズに低下する必要がありますが、就寝前に体温を上げてしまうと、この自然な体温低下のプロセスが妨げられ、寝つきが悪くなる原因となります。

汗をかくほどの辛い料理は、日中の活動時間や、夕食の早い時間帯に楽しむようにし、就寝前の数時間は避けるように心がけましょう。これらの避けるべき食品を意識するだけで、睡眠環境は大きく改善されます。

睡眠の質を高める食べ方のポイント

良質な睡眠を得るためには、「何を食べるか」だけでなく、「いつ、どのように食べるか」という食べ方の工夫も非常に重要です。同じ食品でも、食べるタイミングや組み合わせによって、その効果は大きく変わってきます。ここでは、睡眠の質を最大限に高めるための、効果的な食べ方のポイントを3つご紹介します。

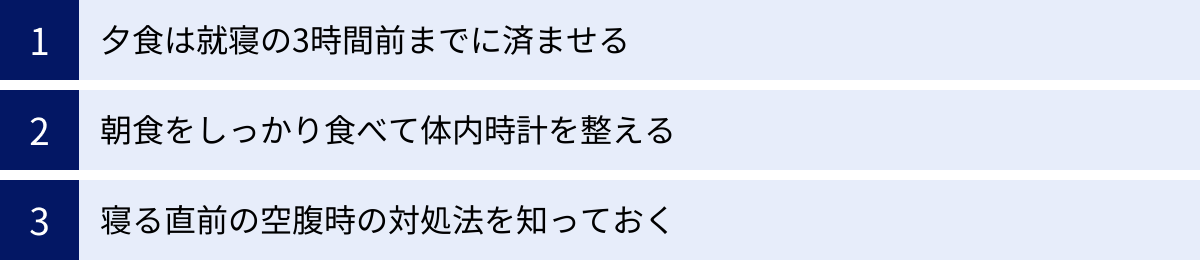

夕食は就寝の3時間前までに済ませる

これは睡眠の質を高めるための最も基本的かつ重要なルールです。なぜ3時間前なのでしょうか。その理由は主に二つあります。

一つ目は、「消化活動」を睡眠前に終わらせるためです。食事をすると、胃や腸は消化・吸収のために活発に働き始めます。この消化活動には、通常2〜3時間程度かかります(脂っこいものだともっとかかります)。もし就寝直前に食事をしてしまうと、眠っている間も消化器官はフル稼働し続けることになり、脳や体が十分に休息できません。内臓が働いている間は交感神経が刺激されやすく、眠りが浅くなる原因となります。就寝の3時間前までに夕食を済ませておけば、ベッドに入る頃には消化活動が一段落し、体はスムーズにリラックスモード(副交感神経優位)に移行できます。

二つ目は、「深部体温」のコントロールのためです。食事をすると、消化活動に伴い「食事誘発性熱産生」によって体温が一時的に上昇します。人は深部体温がピークを過ぎて徐々に下降していく過程で眠気を感じるため、就寝時間に向けて体温が自然に下がっていくリズムを作ることが理想的です。就寝の3時間前に食事を終えることで、この体温上昇の山がちょうど良いタイミングで訪れ、ベッドに入る頃にスムーズな体温低下が始まり、自然な入眠を促してくれるのです。

例えば、夜11時に寝る生活サイクルの人であれば、夕食は夜8時までに終えるのが理想です。仕事などでどうしても夕食が遅くなる場合は、消化の良いものを少量摂る「分食」も有効です。夕方におにぎりやサンドイッチなどで主食を軽く摂っておき、帰宅後はサラダやスープ、豆腐など消化に良いおかずだけを食べる、といった工夫をしてみましょう。

朝食をしっかり食べて体内時計を整える

夜の睡眠の話なのに、なぜ朝食が関係するのかと疑問に思うかもしれません。しかし、質の高い睡眠は、朝の過ごし方から始まっています。私たちの体は約24時間周期の体内時計を持っていますが、これは完全に正確な24時間ではなく、少しずつズレが生じます。このズレを毎日リセットするのが、朝の「光」と「朝食」です。

朝、太陽の光を浴びることで、脳にある「主時計」がリセットされます。そして、朝食を食べることで、胃や腸など内臓にある「末梢時計」がリセットされ、主時計と同調します。この二つの時計がしっかりとリセットされることで、一日の活動リズムが正しくスタートします。

さらに重要なのが、睡眠ホルモン「メラトニン」との関係です。メラトニンの原料となるトリプトファンは、朝に摂取することで、日中に精神を安定させるセロトニンへと変換されます。そして、脳の主時計がリセットされてから約14〜16時間後に、このセロトニンを材料としてメラトニンの分泌が始まるようにプログラムされています。つまり、朝7時に朝食でトリプトファンを摂り、光を浴びると、夜9時〜11時頃に自然な眠気が訪れるという理想的なリズムが作られるのです。

朝食を抜くと、体内時計のリズムが乱れるだけでなく、夜に分泌されるべきメラトニンの原料が不足し、時間も不規則になってしまいます。忙しくても、バナナ1本、ヨーグルト1個でも構いません。特に、トリプトファンを含むたんぱく質(卵、納豆、乳製品など)と、その吸収を助ける炭水化物(ごはん、パン)を組み合わせた朝食が、最高の睡眠への投資となります。

寝る直前にお腹が空いたときの対処法

夕食を早く済ませたのは良いものの、寝る前になってお腹がグーッと鳴ってしまい、空腹で眠れない…という経験は誰にでもあるでしょう。強い空腹感もまた、ストレスとなって交感神経を刺激し、睡眠を妨げる原因になり得ます。かといって、ここでスナック菓子やカップラーメンに手を出しては元も子もありません。

寝る直前にお腹が空いてしまった時は、「消化が良く、体を温め、少量で、できれば快眠栄養素を含むもの」を賢く選ぶのが正解です。

具体的なおすすめは以下の通りです。

- ホットミルク、ホット豆乳: トリプトファンを補給し、体を温めてリラックスさせる王道の選択肢。

- 温かい味噌汁やスープ: 体を温め、味噌由来のGABAやトリプトファンも摂れます。インスタントで手軽に。

- ノンカフェインのハーブティー: カモミールティーなどでリラックス。少量のはちみつを加えても良いでしょう。

- プレーンヨーグルト: トリプトファンとカルシウムを補給。量は100g程度に。

- バナナ半分: 快眠栄養素が豊富ですが、糖質もあるため量は控えめに。

重要なのは、あくまで「空腹感を紛らわす」程度に留めることです。量はコップ1杯や小鉢1つ分くらいまでとし、満腹になるまで食べるのは避けましょう。これらの対処法を知っておけば、急な空腹にも慌てず、睡眠の質を損なうことなく乗り切ることができます。

食事以外で睡眠の質を上げる生活習慣

これまで食事と睡眠の深い関係について解説してきましたが、最高の睡眠を手に入れるためには、食事改善と並行して生活習慣全体を見直すことが不可欠です。食事、運動、入浴、そして就寝前の過ごし方といった要素がパズルのように組み合わさることで、睡眠の質は飛躍的に向上します。ここでは、今日から実践できる、食事以外の5つの効果的な生活習慣をご紹介します。

朝日を浴びて体内時計をリセットする

朝の光は、体内時計にとって最強のリセットボタンです。私たちの体内時計は、脳の奥深くにある「視交叉上核(しこうさじょうかく)」という神経核によってコントロールされています。この視交叉上核は、目から入る光の情報に直接反応します。

朝、太陽の光を浴びると、その情報が脳に伝わり、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌がストップします。これにより、体は「朝が来た」と認識し、覚醒モードへと切り替わります。同時に、精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」の合成が活発化します。このセロトニンは、夜になるとメラトニンの原料となるため、朝にセロトニンを十分に作っておくことが、夜の快眠に直結するのです。

さらに、光を浴びて体内時計がリセットされると、そこから約14〜16時間後に再びメラトニンが分泌されるようにタイマーがセットされます。例えば、朝7時に朝日を浴びれば、夜9時〜11時頃に自然と眠気が訪れるという、理想的な睡眠リズムが形成されます。

カーテンを開けて寝る、起きたらすぐにベランダに出るなど、15〜30分程度、意識的に朝日を浴びる習慣をつけましょう。曇りや雨の日でも、室内照明よりはるかに強い光量があるので効果はあります。

日中に適度な運動をする

日中の適度な運動は、夜の睡眠の質を高めるための非常に有効な手段です。運動が睡眠に良い影響を与える理由は複数あります。

まず、運動による心地よい疲労感は、寝つきを良くし、深い眠りを促します。体を動かすことでエネルギーを消費し、休息への欲求を自然に高めることができます。

次に、体温への影響です。運動をすると一時的に体温が上昇します。その後、体温は徐々に下がっていきますが、この体温の下降勾配が急であるほど、人は強い眠気を感じます。日中に運動で体温をしっかり上げておくことで、夜の就寝時にかけての体温低下がスムーズになり、入眠しやすくなります。

運動の種類は、ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などのリズミカルな有酸素運動が特におすすめです。夕方(就寝の3〜4時間前)に30分程度の軽い運動を行うのが最も効果的とされていますが、ライフスタイルに合わせて無理なく続けられる時間帯に行うことが大切です。

ただし、就寝直前の激しい運動は逆効果です。交感神経を興奮させ、体温を上げてしまうため、体が覚醒してしまい眠れなくなります。寝る前に行うのであれば、軽いストレッチやヨガ程度に留めましょう。

就寝の90分前までに入浴を済ませる

一日の疲れを癒す入浴タイムも、睡眠の質を高める絶好の機会です。ポイントは「タイミング」と「お湯の温度」です。

人は、体の内部の温度である「深部体温」が下がる時に眠気を感じます。入浴をすると、一時的に深部体温は上昇します。そして、お風呂から上がると、体は温まった体を冷まそうとして、手足の末梢血管から熱を放散し始め、深部体温は急降下します。この深部体温が下がるタイミングでベッドに入ると、非常にスムーズに眠りにつくことができます。

この体温変化のサイクルに最も適した入浴のタイミングが、就寝の約90分前です。40℃前後のぬるめのお湯に、15〜20分ほどゆっくりと浸かるのが理想的です。これにより、副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスした状態になります。熱すぎるお湯(42℃以上)や長すぎる入浴は、かえって交感神経を刺激してしまうため避けましょう。シャワーだけで済ませる場合も、首筋や足元に少し長めに温かいお湯を当てると、血行が促進されリラックス効果が得られます。

就寝前はリラックスできる環境を作る

寝室は「眠るための場所」と体に認識させ、心からリラックスできる環境を整えることが重要です。慌ただしい一日の終わりから、穏やかな睡眠へとスムーズに移行するための「入眠儀式」を取り入れてみましょう。

- 照明を暗くする: 就寝1〜2時間前からは、部屋の照明を暖色系の間接照明などに切り替えましょう。強い光はメラトニンの分泌を抑制してしまいます。

- 心地よい音楽や音: 静かなヒーリングミュージック、川のせせらぎや雨音などの自然音は、心を落ち着かせ、リラックス状態へと導きます。

- アロマの香りを活用する: ラベンダー、カモミール、サンダルウッドなどの香りには鎮静作用があり、リラックス効果を高めます。アロマディフューザーやアロマスプレーを活用してみましょう。

- 軽いストレッチ: 凝り固まった筋肉をゆっくりとほぐすストレッチは、血行を促進し、心身の緊張を和らげます。

- 読書: スマートフォンではなく、紙の本を読みましょう。穏やかな内容の物語やエッセイがおすすめです。

自分にとって「これをすると眠くなる」という心地よい習慣を見つけ、毎日繰り返すことで、それが眠りへのスイッチとして機能するようになります。

寝る前のスマホやPC操作を控える

これは現代人にとって最も難しい課題の一つかもしれませんが、睡眠の質を考える上では避けて通れません。スマートフォンやPC、タブレットの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる波長の短い光で、非常に強い覚醒作用を持っています。

夜、特に就寝前にブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と錯覚し、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。これにより、寝つきが悪くなるだけでなく、睡眠が浅くなる原因にもなります。

また、SNSのチェックやネットニュースの閲覧、メッセージのやり取りといった行為そのものが、脳に次々と情報を送り込み、交感神経を刺激します。他人の投稿を見て羨ましく思ったり、仕事のメールを見てしまったりすると、リラックスとは程遠い興奮・緊張状態に陥ってしまいます。

理想は、就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの電源をオフにすることです。どうしても使用する必要がある場合は、画面の明るさを最低限に落とし、ブルーライトカットのフィルターやアプリ、メガネなどを活用して、目や脳への刺激を少しでも和らげる工夫をしましょう。