「いびきがうるさい」と家族に指摘された経験はありませんか。自分では気づきにくいものの、いびきは多くの人が抱える悩の一つです。単なる騒音問題として片付けられがちですが、実は体からの重要なサインである可能性も秘めています。

この記事では、いびきが発生する基本的なメカニズムから、その多様な原因、そして今日から始められる具体的な対策までを網羅的に解説します。肥満や飲酒といった生活習慣に起因するものから、性別や年齢特有の原因、さらには注意すべき危険ないびきの見分け方まで、深く掘り下げていきます。

自分でできる10の改善方法や、対策に役立つグッズの種類、セルフケアで改善が見られない場合に頼るべき医療機関での治療法についても詳しくご紹介します。この記事を読めば、ご自身のいびきの原因を理解し、適切な対策を講じるための第一歩を踏み出せるはずです。

目次

いびきとは?音が発生する仕組み

いびきとは、睡眠中に呼吸をするときに発生する雑音のことです。多くの人が経験する現象であり、単に「疲れているから」「お酒を飲んだから」と軽視されがちですが、その音の裏には身体的なメカニズムが隠されています。いびきの正体を理解することは、効果的な対策を講じるための第一歩です。

いびきの音が発生する場所は、主に「上気道(じょうきどう)」と呼ばれる鼻から喉頭(のどの奥)までの空気の通り道です。私たちが起きている間は、上気道の周りの筋肉が緊張しているため、空気の通り道は十分に確保されています。しかし、睡眠中は全身の筋肉がリラックスし、喉の周りの筋肉も緩みます。この弛緩によって、上気道が狭くなることがあります。

この狭くなった上気道を空気が通過する際に、喉の粘膜や口蓋垂(こうがいすい、通称のどちんこ)、舌の付け根(舌根)などが振動することで、特有の「ガー」「ゴー」といった音が発生します。これが、いびきの正体です。トランペットの奏者が唇を振動させて音を出す原理や、風が狭い隙間を通り抜けるときにヒューヒューと音を立てる現象に似ています。つまり、いびきは「空気の通り道が狭くなっている」という体からのサインなのです。

上気道が狭くなる度合いによって、いびきの音の大きさや種類も変化します。わずかに狭くなっている程度であれば、スースーと静かな寝息ですむかもしれません。しかし、何らかの原因で上気道が著しく狭くなると、空気の抵抗が大きくなり、振動が激しくなって大きないびきへと繋がります。

さらに深刻なのは、上気道が完全に塞がってしまうケースです。この状態になると、空気の通り道がなくなるため、一時的に呼吸が止まってしまいます。これがいわゆる「睡眠時無呼吸」と呼ばれる状態で、いびきがピタッと止まり、しばらくして「ガガッ!」と大きないびきとともに呼吸を再開する、といった特徴的なパターンが見られます。

いびきをかくこと自体が必ずしも病気というわけではありません。健康な人でも、極度の疲労が溜まっている時や、深酒をした後などには、一時的にいびきをかくことがあります。これは、疲労やアルコールによって筋肉の弛緩が通常よりも強く起こり、一時的に気道が狭くなるためです。

しかし、慢性的に大きないびきをかいている場合や、いびきに加えて日中の強い眠気や起床時の頭痛などがある場合は、単なる生理現象ではなく、睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)などの病気が隠れている可能性を考える必要があります。

まとめると、いびきの発生メカニズムは以下の通りです。

- 睡眠による筋肉の弛緩: 全身の筋肉がリラックスし、喉の周りの筋肉も緩む。

- 上気道の狭窄: 舌の根元が喉の奥に落ち込んだり(舌根沈下)、軟口蓋が弛緩したりして、空気の通り道が狭くなる。

- 粘膜などの振動: 狭くなった気道を空気が通過する際に、周囲の粘膜や組織が振動して音が発生する。

この基本的な仕組みを理解することで、なぜ肥満がいびきの原因になるのか、なぜ横向きで寝るといびきが軽減されるのかといった、具体的な対策の理由がより深く理解できるようになります。次の章では、この「上気道が狭くなる」原因について、さらに詳しく掘り下げていきます。

いびきの主な原因

いびきの音は、上気道が狭まることで発生します。では、なぜ上気道は狭くなってしまうのでしょうか。その原因は一つではなく、生活習慣から体質、病気まで多岐にわたります。ここでは、いびきを引き起こす主な原因を8つに分けて詳しく解説します。ご自身の生活習慣や体調と照らし合わせながら、どの原因が当てはまるか考えてみましょう。

肥満による気道の圧迫

いびきの最も一般的で大きな原因の一つが肥満です。体重が増加すると、体全体に脂肪が蓄積されますが、それはお腹や太ももだけではありません。首周りや喉の内部、舌にも脂肪がつきます。

特に、首周りに脂肪がつくと、その重みで内側から気道を圧迫し、空気の通り道を物理的に狭くしてしまいます。また、舌にも脂肪がつくことで舌自体が肥大化し、睡眠中に仰向けになると、重力で喉の奥に落ち込みやすくなります(舌根沈下)。この舌根沈下が気道を塞ぐ大きな要因となり、激しいいびきを引き起こします。

一般的に、肥満の指標であるBMI(Body Mass Index)が25以上になると、いびきのリスクが高まるとされています。BMIは「体重(kg) ÷ [身長(m) × 身長(m)]」で計算できます。例えば、身長170cmで体重が80kgの場合、BMIは約27.7となり、肥満に該当します。

肥満がいびきの原因である場合、減量することが最も効果的な対策となります。数キログラム体重を落とすだけでも、首周りの脂肪が減り、気道の圧迫が軽減され、いびきが劇的に改善されるケースは少なくありません。食生活の見直しや定期的な運動を取り入れ、適正体重を目指すことが根本的な解決に繋がります。

アルコールや喫煙の影響

寝る前のお酒、いわゆる「寝酒」を習慣にしている人もいますが、アルコールはいびきを誘発・悪化させる大きな原因です。アルコールには筋肉を弛緩させる作用があります。摂取すると、全身の筋肉がリラックスしますが、これには上気道の筋肉も含まれます。

普段はいびきをかかない人でも、飲酒後には喉の筋肉が通常以上に緩み、気道が狭くなりやすくなるため、いびきをかきやすくなります。既にいびきをかく習慣がある人の場合は、さらに気道が狭まり、いびきの音が大きくなったり、無呼吸を引き起こしたりするリスクが高まります。この効果はアルコールが体内から分解されるまで続くため、たとえ寝つきが良くなったように感じても、睡眠の質は著しく低下します。

一方、喫煙もまた、いびきの原因として見過ごせません。タバコの煙に含まれる化学物質は、喉や鼻の粘膜に慢性的な刺激を与え、炎症を引き起こします。炎症を起こした粘膜は腫れ上がり、空気の通り道を狭くします。また、炎症によって痰などの分泌物が増えることも、気道を狭める一因となります。

喫煙は、いびきだけでなく、睡眠時無呼吸症候群のリスクを高めることも知られています。長期的な喫煙習慣は、気道の健康を損ない続けるため、いびき改善を目指すのであれば、禁煙は非常に重要なステップとなります。

鼻づまりなどの鼻の疾患

快適な呼吸の基本は「鼻呼吸」です。しかし、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎(蓄膿症)、鼻中隔弯曲症(鼻の左右を隔てる壁が曲がっている状態)など、何らかの鼻の疾患によって鼻づまりが起きていると、必然的に口で呼吸する「口呼吸」になります。

口呼吸になると、いびきのリスクが格段に高まります。口を開けて寝ると、舌が固定されずに喉の奥に落ち込みやすくなる「舌根沈下」が起こり、気道を塞いでしまうからです。また、口の中が乾燥しやすくなり、喉の粘膜が刺激されて炎症を起こし、いびきを悪化させることもあります。

風邪をひいたときに一時的にいびきをかくのも、この鼻づまりによる口呼吸が原因です。慢性的な鼻炎などに心当たりがある場合は、まず耳鼻咽喉科を受診し、鼻のトラブルを治療することが、いびき改善の近道となる場合があります。鼻の通りが良くなるだけで、自然と鼻呼吸ができるようになり、いびきが解消されるケースも少なくありません。

口呼吸の習慣

鼻に特別な疾患がなくても、無意識のうちに口呼吸が癖になっている人もいます。子どもの頃からの習慣や、歯並びの問題、あるいは単なる癖で、日中から口がポカンと開いている人は注意が必要です。

日中に口呼吸の癖があると、夜間の睡眠中も無意識に口呼吸になりがちです。前述の通り、口呼吸は舌根沈下を招き、いびきの直接的な原因となります。また、口呼吸は口内の乾燥を引き起こし、虫歯や歯周病、口臭の原因になるなど、口腔衛生の観点からも多くのデメリットがあります。

自分が口呼吸かどうかをチェックするには、朝起きた時に口の中や喉がカラカラに乾いていないか、唇がカサカサになっていないかなどを確認してみるとよいでしょう。口呼吸の習慣は、意識的に鼻呼吸を心がけたり、口の周りの筋肉を鍛えるトレーニングを行ったりすることで改善が期待できます。

疲労やストレス

肉体的・精神的な疲労やストレスが溜まっているときも、いびきをかきやすくなります。強い疲労やストレスは、自律神経のバランスを乱し、全身の筋肉の緊張をコントロールしにくくさせます。

特に、体が深い休息を求めて筋肉を強く弛緩させるため、上気道の筋肉も例外なく緩み、気道が狭まりやすくなります。普段はいびきをかかない人が、仕事で徹夜をした後や、激しい運動をした後などに大きないびきをかくのはこのためです。

また、ストレスは睡眠の質そのものを低下させ、浅い眠りを繰り返す原因にもなります。眠りが浅いと、寝返りの回数が減って同じ姿勢で寝続けることになり、気道が圧迫された状態が長く続く可能性もあります。日々の生活でリラックスできる時間を作り、心身の疲れを適切に解消することも、いびき対策として重要です。

加齢による筋力の低下

年齢を重ねると、腕や足の筋力が衰えるのと同様に、喉や舌を支える筋肉も徐々に衰えていきます。特に、上気道の形状を保つために重要な役割を果たしている筋肉のハリが失われると、睡眠中に気道が狭まりやすくなります。

若い頃はいびきをかかなかったのに、中年以降になってからいびきをかくようになった、というケースの多くは、この加齢による筋力低下が関係しています。肥満などの他の要因がなくても、筋力の低下だけでいびきが発生することがあります。

このタイプのいびきに対しては、口や舌の筋肉を意識的に鍛える「口腔筋機能療法(MFT)」のようなトレーニングが効果的な場合があります。後ほど紹介する「あいうべ体操」なども、この筋力低下を補うための一つの方法です。

顎が小さいなどの骨格の問題

いびきの原因は、生活習慣や加齢だけでなく、生まれ持った骨格が影響している場合もあります。例えば、以下のような骨格的特徴を持つ人は、構造的に気道が狭くなりやすく、いびきをかきやすい傾向があります。

- 下顎が小さい、または後退している(小顎症): 下顎が小さいと、その内側にある舌が収まるスペースも狭くなります。そのため、仰向けになると舌が喉の奥に落ち込みやすく、気道を塞ぎやすくなります。

- 首が短い、または太い: 首が短いと、気道自体も短く、少しの圧迫でも狭くなりやすい傾向があります。

- 歯並びが悪い: 歯並びが乱れていると、口が閉じにくく口呼吸になりやすかったり、舌の位置が不安定になったりして、いびきに繋がることがあります。

これらの骨格的な問題は、自分で改善することが難しいため、歯科や口腔外科で専用のマウスピースを作成したり、場合によっては外科的な矯正治療を検討したりする必要があります。

睡眠薬などの服用

不眠の解消のために睡眠薬を服用している場合、それがかえっていびきを悪化させている可能性があります。多くの睡眠薬や精神安定剤、筋弛緩薬には、アルコールと同様に筋肉を弛緩させる作用があります。

これらの薬を服用すると、喉の周りの筋肉が緩み、気道が狭くなっていびきが発生しやすくなります。特に、睡眠時無呼吸症候群の人が自己判断で睡眠薬を服用すると、無呼吸の時間が長くなったり、回数が増えたりするなど、症状を著しく悪化させる危険性があるため、絶対に避けるべきです。

不眠といびきの両方に悩んでいる場合は、必ず医師に相談し、いびきの原因を特定した上で、適切な治療法を選択することが重要です。

【属性別】注意したい特有のいびきの原因

これまで述べてきた原因は男女や年齢を問わず共通するものですが、中には特定の属性、特に女性や子どもにおいて見られやすい特有の原因も存在します。ここでは、女性と子どものいびきに焦点を当て、その背景にある特有の要因について解説します。

女性のいびきの原因(ホルモンバランス・妊娠)

従来、いびきや睡眠時無呼吸症候群は男性に多い悩みとされてきました。しかし、女性も決して無関係ではありません。特に、ライフステージの変化に伴うホルモンバランスの変動が、女性のいびきに深く関わっています。

女性ホルモンの一つである「プロゲステロン(黄体ホルモン)」には、上気道を開く筋肉(上気道開大筋)の活動を活発にする働きがあります。この働きのおかげで、若い女性は男性に比べて気道が塞がりにくく、いびきをかきにくい傾向にあります。

しかし、更年期を迎え、閉経すると、このプロゲステロンの分泌量が急激に減少します。すると、上気道開大筋の活動を支えていた力が弱まり、男性と同じように喉の筋肉が緩みやすくなります。これに加えて、加齢による全身の筋力低下や、ホルモンバランスの乱れによる体重増加が重なることで、閉経後にいびきが始まったり、悪化したりする女性は少なくありません。

また、妊娠中もいびきをかきやすくなる時期です。妊娠中は、お腹の赤ちゃんを育てるために体重が増加しやすく、首周りにも脂肪がついて気道を圧迫します。さらに、ホルモンの影響で全身の血管が拡張し、鼻の粘膜がむくんで鼻づまりを起こしやすくなる「妊娠性鼻炎」になることもあります。これにより口呼吸が促され、いびきに繋がります。出産後は体重やホルモンバランスが元に戻るにつれて、いびきも自然と解消されることが多いですが、妊娠中の大きないびきは妊娠高血圧症候群との関連も指摘されているため、気になる場合は産婦人科医に相談することが大切です。

このように、女性のいびきはライフイベントと密接に関係しており、男性とは異なるアプローチが必要になる場合があります。

子どものいびきの原因(アデノイド・扁桃肥大)

子どものいびきは「かわいい寝息」と見過ごされがちですが、注意が必要です。大人のいびきが主に肥満や生活習慣に起因するのに対し、子どものいびきの最も一般的な原因は「アデノイド肥大」と「口蓋扁桃肥大」です。

- アデノイド(咽頭扁桃): 鼻の奥、突き当りにあるリンパ組織です。普段は目に見えません。

- 口蓋扁桃(こうがいへんとう): 一般的に「扁桃腺」と呼ばれ、喉の奥の両脇に見えるリンパ組織です。

これらの扁桃組織は、細菌やウイルスが体内に侵入するのを防ぐ免疫の役割を担っており、幼児期に最も活発に働きます。そのため、3歳から6歳頃に生理的に最も大きくなり、その後、学童期を過ぎると徐々に小さくなっていくのが一般的です。

この扁桃組織が通常よりも大きく腫れた状態が「アデノイド肥大」や「扁桃肥大」です。アデノイドが肥大すると鼻の奥が、口蓋扁桃が肥大すると喉が物理的に塞がれ、空気の通り道が極端に狭くなります。これが、子どものいびきや睡眠時無呼吸の主な原因となります。

子どものいびきを放置すると、以下のような様々な影響が出る可能性があります。

- 成長の遅れ: 睡眠中の無呼吸による低酸素状態や、熟睡できないことによる成長ホルモンの分泌不全が、身体的な成長を妨げる可能性があります。

- 学業成績の低下: 日中の強い眠気や集中力の欠如により、学習意欲や成績に影響が出ることがあります。

- 発達への影響: 注意欠陥・多動性障害(ADHD)に似た症状(落ち着きがない、多動など)が見られることもあります。

- アデノイド様顔貌: 常に口を開けて呼吸しているため、顔の骨格形成に影響を与え、面長で締まりのない特有の顔つきになることがあります。

子どものいびきが慢性的である、口をポカンと開けて寝ている、寝汗がひどい、寝相が悪い、日中ぼーっとしているなどのサインが見られたら、小児科や耳鼻咽喉科に相談することが非常に重要です。多くの場合、成長とともに自然に改善しますが、症状が重い場合は、アデノイドや扁桃を切除する手術が検討されることもあります。大人のいびきと子どものいびきは、原因も対処法も異なることを理解しておきましょう。

自分でできる!いびき対策・改善方法10選

いびきの原因は様々ですが、その多くは日々の生活習慣を見直すことで改善が期待できます。専門的な治療が必要になる前に、まずは自分でできる対策から始めてみましょう。ここでは、今日から実践できる10の具体的な改善方法を、その理由とともに詳しく解説します。

① 適正体重を維持する

いびき対策の基本中の基本であり、最も効果が期待できるのが適正体重の維持です。前述の通り、肥満は首周りや喉、舌に脂肪をつけ、気道を物理的に圧迫する最大の原因です。

まずは、ご自身のBMI(Body Mass Index)を計算し、現在の体重が適正範囲内かを確認しましょう。BMIは「体重(kg) ÷ [身長(m) × 身長(m)]」で算出でき、日本ではBMI22が標準、25以上が肥満とされています。

もし肥満に該当する場合、減量に取り組むことが根本的な解決策となります。急激なダイエットは体に負担をかけるため、長期的な視点で健康的な方法を目指しましょう。

- 食事の見直し: カロリーの高い揚げ物や脂っこい食事、糖分の多いお菓子やジュースを控える。野菜やきのこ、海藻類など食物繊維の豊富な食材を積極的に摂り、バランスの良い食事を心がける。特に夕食は就寝の3時間前までに済ませ、腹八分目を意識することが重要です。

- 定期的な運動: ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動は、全身の脂肪を燃焼させるのに効果的です。週に3回、1回30分程度から始めてみましょう。運動習慣は、体重減少だけでなく、ストレス解消や睡眠の質の向上にも繋がり、いびき改善に多角的に貢献します。

たった数パーセントの減量でも、いびきが軽減されるケースは少なくありません。 根気強く取り組むことが大切です。

② 横向きで寝る姿勢を心がける

仰向けで寝ると、重力の影響で舌の根元(舌根)や喉の軟口蓋が喉の奥に落ち込み、気道を塞ぎやすくなります。 これが「舌根沈下」で、いびきの大きな原因です。

この舌根沈下を最も簡単に防ぐ方法が、横向きで寝ることです。横を向いて寝るだけで、舌が横にずれるため、喉の奥に落ち込むのを防ぎ、気道を確保しやすくなります。いびきをかいている人をそっと横向きにすると、いびきが静かになるのはこのためです。

しかし、寝ている間の姿勢を意識的にコントロールするのは難しいものです。そこで、以下のような工夫を試してみましょう。

- 抱き枕やクッションを活用する: 体の横に抱き枕を置くことで、自然と横向きの姿勢をキープしやすくなります。

- 背中にクッションを挟む: 仰向けに戻ってしまうのを防ぐため、背中にクッションや丸めたタオルなどを挟んで眠る方法もあります。

- ベッドの片側を少し高くする: 難しい場合は、上半身全体を少し高くするだけでも、舌根沈下をある程度軽減できます。リクライニング機能のあるベッドや、ベッドの脚の下に何かを挟んで傾斜をつけるなどの方法があります。

無意識のうちに仰向けに戻ってしまうかもしれませんが、まずは入眠時に横向きを意識することから始めてみましょう。

③ 寝る前のアルコールを控える

「寝酒をしないと眠れない」という人もいますが、アルコールはいびきにとって大敵です。アルコールには筋肉を弛緩させる作用があり、摂取すると喉の周りの筋肉が緩んで気道が狭くなり、いびきを誘発・悪化させます。

また、アルコールは深い睡眠(ノンレム睡眠)を妨げ、浅い睡眠(レム睡眠)を増やすため、睡眠の質そのものを低下させます。眠りが浅くなることで、夜中に目が覚めやすくなり、結果として熟睡感を得られません。

いびき対策としては、少なくとも就寝前の3〜4時間はアルコールの摂取を控えるのが理想です。お酒を飲む場合は、早い時間に切り上げ、量を控えめにしましょう。寝酒の習慣がある人は、ノンカフェインのハーブティーやホットミルクなど、リラックス効果のある他の飲み物に切り替えることを検討してみるのがおすすめです。

④ 禁煙を試みる

タバコの煙に含まれる有害物質は、鼻や喉の粘膜に直接的なダメージを与えます。喫煙は慢性的な炎症を引き起こし、粘膜を腫れさせることで気道を狭くします。 また、痰の分泌を促し、それも気道を塞ぐ一因となります。

禁煙は、いびき改善だけでなく、がんや心疾患、呼吸器疾患など、様々な病気のリスクを低減させる、健康への最大の投資です。すぐに禁煙するのが難しい場合は、まずは本数を減らすことから始めてみましょう。最近では、禁煙外来で医師のサポートを受けながら、ニコチンパッチや内服薬を使って比較的楽に禁煙に取り組むことも可能です。加熱式タバコも、有害物質が含まれていることに変わりはなく、喉への刺激となるため、紙巻きタバコと同様に控えるのが賢明です。

⑤ 口呼吸を改善し鼻呼吸を意識する

鼻づまりなどの原因がなくても、無意識に口呼吸が癖になっている人は多くいます。口を開けて寝ると、舌が喉の奥に落ち込みやすくなるため、いびきの直接的な原因となります。

まずは日中、自分が口呼吸をしていないか意識してみましょう。気づいたら口を閉じ、意識的に鼻で呼吸する習慣をつけることが大切です。

夜間の口呼吸を防ぐためには、以下のような方法が役立ちます。

- 口閉じテープ(マウステープ): 睡眠中に口が開くのを物理的に防ぐための専用テープです。唇の中央に縦に貼ることで、自然と鼻呼吸を促します。最初は違和感があるかもしれませんが、多くの製品が肌に優しい素材で作られています。ただし、鼻が完全につまっている状態で使用すると危険なので、鼻呼吸ができることが前提です。

- マスクをして寝る: マスクをすることで、口周りの湿度が高まり、鼻呼吸がしやすくなる効果が期待できます。また、口が開くのをある程度抑制する効果もあります。

⑥ 口や舌の筋肉を鍛える

加齢や運動不足で衰えた口や舌、喉周りの筋肉を鍛えることで、睡眠中に筋肉が緩んで気道が塞がるのを防ぐ効果が期待できます。代表的なトレーニングが「あいうべ体操」です。

【あいうべ体操のやり方】

- 口を大きく開けて「あー」と発声する。(口を縦に大きく開く)

- 口を横に大きく広げて「いー」と発声する。(首に筋が浮くくらいしっかりと)

- 唇をできるだけ前に突き出して「うー」と発声する。

- 舌を思い切り下に出して「ベー」と発声する。(舌先を顎の先につけるイメージで)

この「あ・い・う・べ」を1セットとし、1日に30セットを目安に行います。声は出さなくても大丈夫です。お風呂の中やトイレの中など、習慣にしやすいタイミングで取り入れてみましょう。継続することで、舌を正しい位置に保つ筋力がつき、口呼吸の改善やいびきの軽減に繋がります。

⑦ 枕や寝具を見直す

枕の高さや硬さが合っていないと、気道を圧迫していびきの原因になることがあります。

- 枕が高すぎる場合: 顎が引けた状態になり、首が圧迫されて気道が狭くなります。

- 枕が低すぎる場合: 頭が心臓より低い位置になり、頭部に血がのぼりやすくなります。また、口が開きやすくなり、口呼吸や舌根沈下を誘発します。

理想的な枕の高さは、仰向けに寝たときに首の骨が緩やかなS字カーブを描き、横向きに寝たときに首の骨と背骨が一直線になる高さです。自分に合った枕を見つけるには、寝具専門店で専門家に測定してもらうのが確実です。また、横向き寝をサポートする特殊な形状の枕も市販されているので、検討してみるのも良いでしょう。

⑧ 寝室の環境を整える

快適な睡眠環境を整えることも、いびき対策には重要です。特に乾燥とアレルギーには注意が必要です。

- 湿度を保つ: 空気が乾燥していると、鼻や喉の粘膜が乾いて刺激を受けやすくなり、炎症や鼻づまりの原因になります。特に冬場は、加湿器を使って寝室の湿度を50〜60%に保つようにしましょう。加湿器がない場合は、濡れタオルを干しておくだけでも効果があります。

- アレルゲンを除去する: ハウスダストやダニ、花粉などのアレルゲンは、アレルギー性鼻炎を引き起こし、鼻づまりの原因となります。こまめに寝室を掃除し、布団や枕カバーなどの寝具も定期的に洗濯して清潔に保ちましょう。空気清浄機を使用するのも効果的です。

⑨ 鼻の通りを良くする

鼻づまりが原因で口呼吸になっている場合は、寝る前に鼻の通りを良くする工夫をすることで、いびきが改善されることがあります。

- 鼻うがい: 生理食塩水で鼻の中を洗浄し、アレルゲンやほこりを洗い流します。慣れるまでは少しコツがいりますが、鼻づまりの解消に非常に効果的です。

- 蒸しタオル: 鼻を温めることで血行が良くなり、鼻の通りが一時的に改善します。寝る前に蒸しタオルで鼻を数分間温めてみましょう。リラックス効果も期待できます。

- 点鼻薬: 鼻づまりがひどい場合は、市販の血管収縮剤タイプの点鼻薬が有効です。ただし、長期的に連用すると、かえって鼻づまりを悪化させる「薬剤性鼻炎」を引き起こすリスクがあるため、使用は一時的なものに留め、説明書の用法・用量を必ず守りましょう。

⑩ いびき対策グッズを活用する

セルフケアと並行して、市販のいびき対策グッズを試してみるのも一つの方法です。次の章で詳しく解説しますが、マウスピースや鼻腔拡張テープなど、様々な種類のグッズがあります。自分のいびきの原因に合わせて適切なグッズを選ぶことで、症状の軽減が期待できます。

これらの10の対策は、一つだけを試すのではなく、複数を組み合わせて実践することで、より高い効果が期待できます。 無理のない範囲で、できることから始めてみましょう。

いびき対策に役立つおすすめグッズの種類

生活習慣の改善と並行して、いびき対策グッズを上手に活用することで、より効果的に症状を軽減できる場合があります。グッズには様々な種類があり、それぞれ異なるメカニズムでいびきにアプローチします。自分のいびきの原因やタイプに合わせて選ぶことが重要です。ここでは、代表的な3種類のグッズについて、その特徴や選び方を詳しく解説します。

| グッズの種類 | 主な効果とメカニズム | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|---|

| マウスピース | 下顎を数ミリ前方に固定し、舌の根元が沈むのを防いで気道を確保する。 | 高い効果が期待できる。特に閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)の軽症例の治療にも用いられる。 | 顎関節への負担、装着時の違和感。市販品はフィットしない場合も。歯科での精密な作成が最も効果的で安全。 |

| 鼻腔拡張テープ | 鼻の外側に貼り、プラスチックバーの反発力で鼻翼を物理的に広げ、鼻呼吸を楽にする。 | 手軽に入手・使用できる。鼻づまりが原因のいびきに効果的。副作用が少ない。 | 鼻づまり以外の原因(喉の狭窄など)には効果が薄い。粘着剤で皮膚がかぶれることがある。 |

| 横向き寝サポート枕 | 自然な横向き寝の姿勢を維持しやすいように設計された特殊な形状を持つ。舌根沈下を防ぐ。 | 姿勢を矯正するだけで対策できる手軽さ。寝心地の改善にも繋がる可能性がある。 | 横向き寝が苦手な人には不向き。自分に合う形状や高さを見つける必要がある。効果には個人差が大きい。 |

マウスピース

いびき対策グッズの中でも、特に高い効果が期待できるのがマウスピースです。睡眠中に装着することで、下顎を上顎よりも少し前に出た状態に固定します。これにより、下顎と連動している舌の根元も前方に引き出され、喉の奥に落ち込むのを防ぎます。結果として、気道の閉塞が解消され、いびきが軽減されるという仕組みです。

マウスピースには、大きく分けて2つのタイプがあります。

- 市販品: ドラッグストアやインターネットで手軽に購入できます。お湯で温めて自分の歯形に合わせて成形するタイプが主流です。価格が安く、すぐに試せるのがメリットですが、自己流での調整は難しく、うまくフィットしないことが多いのがデメリットです。適合が悪いと、効果がないばかりか、歯や顎に過度な負担をかけてしまい、顎関節症や歯並びの悪化を引き起こすリスクもあります。

- 歯科で作成するもの(スリープスプリント): 歯科医院で歯型を精密に採り、個人の顎の形や噛み合わせに合わせてオーダーメイドで作成します。フィット感が高く、顎を前方に移動させる距離も専門家が適切に調整するため、安全性と効果の両面で市販品より格段に優れています。睡眠時無呼吸症候群と診断された場合は保険適用で作成できることもあります。費用は高くなりますが、根本的な対策を考えるなら、まず歯科医に相談するのが最もおすすめです。

【こんな人におすすめ】

- 仰向けで寝ると特にいびきがひどくなる人

- 肥満ではないが、顎が小さい、または後退している人

- 他の対策で効果が見られなかった人

鼻腔拡張テープ

鼻腔拡張テープは、鼻づまりが原因で口呼吸になり、いびきをかいている場合に特に有効なグッズです。プラスチック製のバーが内蔵されたテープを鼻筋の外側に貼ることで、その反発力を利用して鼻翼(小鼻)を物理的に持ち上げ、鼻腔を広げます。これにより鼻の空気の通りが良くなり、楽に鼻呼吸ができるようになります。

最大のメリットは、その手軽さと安全性です。ドラッグストアなどで安価に購入でき、寝る前に貼るだけなので誰でも簡単に試せます。副作用も少なく、粘着剤による皮膚のかぶれに注意すれば、安心して使用できます。

一方で、その効果は限定的です。あくまで鼻腔を広げることしかできないため、喉の奥の気道の狭窄(肥満や舌根沈下など)が主原因のいびきに対しては、ほとんど効果がありません。アレルギー性鼻炎や風邪などで一時的に鼻が詰まっている場合に試してみる価値がある、と考えるとよいでしょう。

【こんな人におすすめ】

- 慢性的な鼻炎やアレルギーで、鼻づまりに悩んでいる人

- 風邪をひいたときなど、一時的にいびきをかく人

- まずは手軽な方法から試してみたい人

横向き寝をサポートする枕

いびきの多くは、仰向けで寝たときの舌根沈下によって引き起こされます。そのため、睡眠中に自然な横向き寝の姿勢を維持できれば、いびきは大幅に軽減されます。 横向き寝サポート枕は、そのための特殊な設計が施された枕です。

一般的な枕との違いは、その形状にあります。

- 中央が低く、両サイドが高い形状: 仰向けでは寝にくく、自然と左右どちらかの横向きに誘導します。横向きになった際には、肩の高さを考慮した十分な高さがあるため、首と背骨が一直線になり、体に負担がかかりません。

- 抱き枕と一体化した形状: 体全体をサポートし、より安定した横向き寝をキープできます。

これらの枕は、いびき対策だけでなく、肩こりや腰痛の軽減、寝心地の向上といった副次的な効果が期待できる場合もあります。ただし、効果には個人差が大きく、自分に合った高さや硬さ、形状の製品を見つけることが重要です。また、もともと横向き寝に慣れていない人にとっては、かえって寝苦しく感じてしまう可能性もあります。いくつかの製品を試したり、寝具専門店のフィッターに相談したりしながら、自分に最適なものを見つけましょう。

【こんな人におすすめ】

- 寝始めは横向きでも、いつの間にか仰向けになってしまう人

- 抱き枕などを使っても、なかなか横向き寝が定着しない人

- 枕の高さを調整しても、いびきが改善されない人

これらのグッズは、あくまで対症療法的な側面が強いものです。根本的な原因(肥満や生活習慣など)の改善と並行して使用することで、最大の効果を発揮します。

注意すべき危険ないびきのサイン

多くのいびきは生活習慣の見直しやセルフケアで改善できますが、中には重大な病気、特に「睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)」のサインである場合があります。SASは、睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりすることを繰り返す病気で、放置すると高血圧や心臓病、脳卒中などの生活習慣病のリスクを高めるほか、日中の激しい眠気による事故の原因にもなります。

「たかがいびき」と軽視せず、以下のような「危険ないびき」のサインが見られたら、専門医への相談を真剣に検討する必要があります。

睡眠中に呼吸が止まっている

危険ないびきの最も分かりやすいサインは、睡眠中の呼吸停止です。本人に自覚はほとんどありませんが、ベッドパートナーや家族から「いびきが急に静かになって、息が止まっているみたいだった」と指摘された場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性が非常に高いと考えられます。

医学的には、10秒以上の呼吸停止(無呼吸)が一晩(7時間の睡眠)に30回以上、または1時間あたり5回以上起こる状態をSASと定義します。呼吸が止まっている間、体は深刻な酸欠状態に陥ります。脳が危険を察知して覚醒を促し、苦しそうに「ガガッ!」と大きないびきとともに呼吸を再開しますが、この一連の流れが睡眠中に何度も繰り返されるのです。これでは深い睡眠がとれるはずもなく、体は全く休まりません。

家族から呼吸の停止を指摘されたら、それは放置してはいけない警告です。スマートフォンのアプリなどで自身のいびきを録音してみると、呼吸が止まっている様子を確認できる場合もあります。

いびきの音のリズムが不規則

睡眠時無呼吸症候群に特徴的なのが、いびきの音のリズムや大きさの変動です。単に「ゴーゴー」と一定のリズムでかき続けるいびきよりも、注意が必要なのは以下のようなパターンです。

「大きないびき → しばらく静かになる(無呼吸) → あえぐような音とともに、さらに大きないびきで呼吸再開」

このサイクルを何度も繰り返している場合、無呼吸と呼吸再開を繰り返している典型的なSASの症状です。静かになっている時間は、気道が完全に塞がれて空気が通っていない「無呼吸」の時間です。体が酸欠状態の限界に達すると、脳からの指令で強制的に呼吸を再開しようとするため、爆発的な大きないびきが発生します。この不規則でドラマチックないびきは、体がSOSを発している証拠と捉えるべきです。

日中に強い眠気がある

夜間に十分な睡眠時間を確保しているはずなのに、日中に耐えがたいほどの強い眠気を感じる場合も、危険なサインです。これは、睡眠時無呼吸によって夜間の睡眠が断片的になり、質が著しく低下しているために起こります。

- 会議中や運転中など、緊張すべき場面でも居眠りをしてしまう。

- 朝、すっきりと起きられない。

- 常に頭がぼーっとしていて、集中力が続かない。

- 記憶力や判断力が低下したように感じる。

これらの症状は、SASによる慢性的な睡眠不足と低酸素状態が脳機能に影響を及ぼしている証拠です。特に、運転中の居眠りは重大な事故に直結するため、極めて危険です。厚生労働省もSASによる日中の眠気が交通事故のリスクを高めることを指摘し、注意を喚起しています。日中のパフォーマンスに明らかな支障が出ている場合は、早急な医療機関の受診が必要です。

起床時の頭痛や倦怠感

朝起きたときに、頭が重かったり、ズキズキと頭痛がしたりすることはありませんか。これもSASのサインの一つです。

睡眠中に無呼吸を繰り返すと、血液中の酸素濃度が低下(低酸素血症)し、二酸化炭素濃度が上昇(高炭酸ガス血症)します。この状態を解消するために、脳の血管が拡張することが、起床時の頭痛の主な原因と考えられています。特に、後頭部や頭全体が重く痛むような感覚が特徴です。

また、夜通し呼吸のために体に負担がかかり、深い眠りもとれていないため、何時間寝ても疲れが取れず、朝から全身の倦怠感や疲労感に襲われます。 十分に休養がとれていないため、日中の活動への意欲も湧きにくくなります。

これらのサインは、単独で現れることもあれば、複数が同時に現れることもあります。一つでも当てはまるものがあれば、それはもはや「うるさい」だけの問題ではありません。ご自身の健康と安全を守るため、そして家族に心配をかけないためにも、専門医のいる医療機関の扉を叩く勇気を持ちましょう。

セルフケアで改善しない場合は病院へ

生活習慣の改善や対策グッズを試してもいびきが一向に良くならない場合や、前述した「危険ないびきのサイン」が見られる場合は、自己判断で放置せずに専門の医療機関を受診することが強く推奨されます。いびきの背後には、治療が必要な病気が隠れている可能性があるからです。ここでは、病院を受診する際の診療科の選び方や、主な治療法について解説します。

いびきの相談は何科に行くべき?

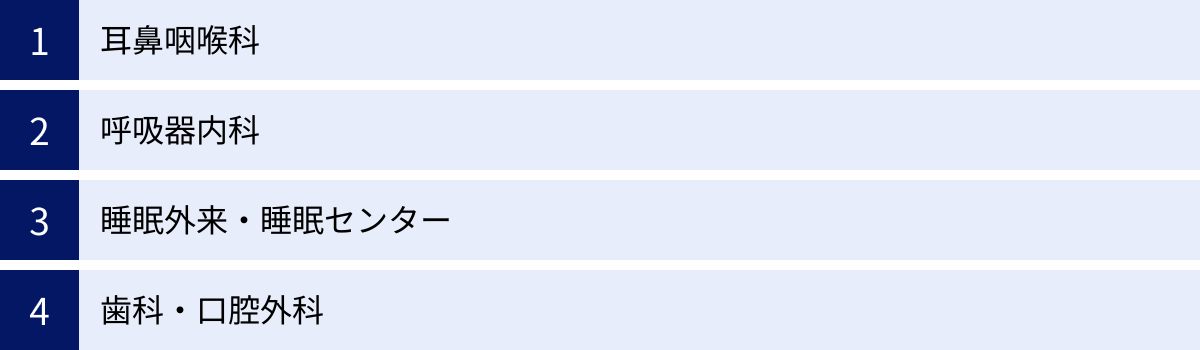

いびきで病院に行こうと思っても、何科を受診すればよいか迷うかもしれません。いびきの原因によって専門とする診療科が異なりますが、一般的には以下の科が窓口となります。

- 耳鼻咽喉科: いびきの相談でまず訪れるべき診療科です。鼻づまりの原因となるアレルギー性鼻炎や副鼻腔炎、鼻中隔弯曲症、あるいは喉の扁桃肥大やアデノイドなど、鼻や喉の構造的な問題(解剖学的異常)を専門的に診察できます。ファイバースコープなどを使って気道の状態を直接観察し、いびきの物理的な原因を特定するのに適しています。

- 呼吸器内科: 睡眠時無呼吸症候群(SAS)が強く疑われる場合、特に肥満や生活習慣病(高血圧、糖尿病など)を合併している場合に適しています。肺や気管支など、呼吸器全体の観点から診断・治療を行います。CPAP療法などの管理を主に行うことが多いです。

- 睡眠外来・睡眠センター: 睡眠に関する問題を総合的に扱う専門外来です。耳鼻咽喉科医や呼吸器内科医、精神科医、歯科医などが連携して、多角的な視点から診断と治療を行ってくれる施設もあります。いびきの原因がはっきりしない場合や、複数の要因が絡み合っていると考えられる場合に最適です。終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)などの精密検査設備が整っていることが多いです。

- 歯科・口腔外科: 顎が小さい、歯並びが悪いなど、骨格や噛み合わせに問題があると考えられる場合に相談する科です。いびき治療用のマウスピース(スリープスプリント)の作成は、歯科の専門領域です。

まずは、かかりつけの耳鼻咽喉科に相談し、必要に応じて他の専門科を紹介してもらうのがスムーズな流れでしょう。

病院で行われる主な治療法

病院では、問診や診察、そして必要に応じて専門的な検査(簡易検査や終夜睡眠ポリグラフ検査など)を行い、いびきや睡眠時無呼吸の重症度を診断します。その結果に基づいて、以下のような治療法が選択されます。

CPAP(シーパップ)療法

CPAP(Continuous Positive Airway Pressure:経鼻的持続陽圧呼吸療法)は、中等症から重症の睡眠時無呼吸症候群(SAS)に対する最も標準的で効果の高い治療法です。

この治療では、鼻に装着したマスクから、睡眠中に一定の圧力をかけた空気を送り込み続けます。この空気の圧力が「エアクッション」のような役割を果たし、喉が塞がってしまうのを物理的に防ぎ、気道を確保し続けます。これにより、睡眠中の無呼吸や低呼吸がなくなり、いびきも劇的に解消されます。

CPAP療法は根治治療ではありませんが、正しく使用すれば、睡眠の質を大幅に改善し、SASによる日中の眠気や合併症のリスクを著しく低下させることができます。 治療は在宅で行い、毎晩寝るときに装置を使用します。一定の基準を満たせば健康保険が適用され、毎月1回の通院で医師の診察を受けながら治療を継続します。

マウスピース(スリープスプリント)

軽症から中等症のSASや、単純ないびき症に対しては、歯科で作成する専用のマウスピース(スリープスプリント)が有効な選択肢となります。

この装置は、睡眠中に装着することで下顎を数ミリ前方に移動させた状態で固定します。これにより舌の付け根が引き上げられ、気道が広がり、いびきや無呼吸を防ぎます。CPAP療法に比べて装置が小さく、持ち運びが便利なため、旅行や出張が多い人にも適しています。

ただし、効果はCPAP療法には劣るため、重症のSASには適用されないことが多いです。また、顎関節症がある人や、歯の状態が悪い人(重度の歯周病や残っている歯が少ないなど)は使用できない場合があります。保険適用で作成するには、医科からの紹介状(睡眠時無呼吸症であるという診断)が必要になります。

外科手術

いびきの原因が、扁桃肥大やアデノイド肥大、鼻中隔弯曲症など、明らかに解剖学的な異常である場合には、外科手術が根本的な治療法として検討されることがあります。

代表的な手術として、口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)があります。これは、肥大した口蓋垂(のどちんこ)やその周りの軟口蓋、口蓋扁桃などを切除して、喉の奥の空気の通り道を物理的に広げる手術です。子どものいびきの原因であるアデノイドや扁桃肥大に対して行われる切除術も、これに含まれます。

手術によって根治が期待できる一方、術後の痛みや出血、声の変化などのリスクも伴います。また、肥満が主原因である場合など、適応とならないケースも多く、CPAP療法やマウスピース療法で効果が見られない場合の最終的な選択肢となることが一般的です。手術を受けるかどうかは、医師と十分に相談し、メリットとデメリットをよく理解した上で慎重に判断する必要があります。

まとめ

いびきは、単なる騒音問題ではなく、「空気の通り道が狭くなっている」という体からのサインです。その原因は、肥満やアルコール、喫煙といった生活習慣から、鼻の疾患、加齢による筋力低下、さらには骨格の問題まで多岐にわたります。また、女性のホルモンバランスの変化や、子どものアデノイド・扁桃肥大など、属性特有の原因も存在します。

幸いなことに、多くのいびきはセルフケアによって改善が期待できます。この記事で紹介した10の対策、特に「①適正体重の維持」「②横向き寝の実践」「⑤鼻呼吸の意識」は、多くの人にとって効果的な第一歩となるでしょう。これらの生活習慣の見直しと並行して、マウスピースや鼻腔拡張テープといった対策グッズを補助的に活用するのも有効な手段です。

しかし、すべてのいびきがセルフケアで解決するわけではありません。以下のサインが見られる場合は、放置せずに専門医に相談することが極めて重要です。

- 睡眠中に呼吸が止まっていると指摘された

- いびきの音のリズムが不規則で、静かになった後にあえぐように呼吸を再開する

- 日中に耐えがたいほどの強い眠気がある

- 起床時に頭痛や倦怠感が続く

これらは、高血圧や心疾患などのリスクを高める睡眠時無呼吸症候群(SAS)の危険な兆候かもしれません。その場合は、耳鼻咽喉科や睡眠外来を受診し、適切な診断を受けることが大切です。病院では、CPAP療法や医療用マウスピース、場合によっては外科手術など、個々の症状に合わせた専門的な治療が受けられます。

いびきを正しく理解し、原因に応じた適切な対策を講じることは、ご自身の健康を守るだけでなく、ベッドパートナーとの良好な関係を築く上でも不可欠です。この記事が、長年のいびきの悩みから解放され、質の高い睡眠を取り戻すための一助となれば幸いです。