「夜、なかなか寝付けない」「眠りが浅く、朝起きても疲れが取れていない」といった睡眠に関する悩みは、多くの現代人が抱える共通の課題です。ストレス社会といわれる現代において、心身を十分に休ませる質の高い睡眠は、日中のパフォーマンスを維持し、健康的な生活を送る上で欠かせません。

この課題を解決する一つの有効なアプローチとして注目されているのが「音楽」の活用です。就寝前にリラックス効果のある音楽を聴くことで、心と身体の緊張がほぐれ、自然で深い眠りへと誘われることが期待できます。しかし、どのような音楽でも良いというわけではありません。睡眠の質を高めるためには、音楽の種類や聴き方にいくつかのポイントがあります。

この記事では、睡眠と音楽の関係について科学的な視点からその効果を解説し、快眠につながる音楽の選び方、具体的なおすすめの楽曲、そして効果を最大化するための聴き方まで、網羅的にご紹介します。さらに、音楽とあわせて実践したい生活習慣についても触れ、あなたの睡眠の質を総合的に向上させるためのヒントを提供します。

今夜から試せる具体的な方法が満載ですので、ぜひ最後までお読みいただき、あなたに合った癒やしの音楽を見つけて、穏やかで快適な夜の時間をお過ごしください。

目次

睡眠の質を上げる音楽とは?期待できる効果

なぜ音楽を聴くと、リラックスして眠りやすくなるのでしょうか。それは、音楽が人間の心理状態や身体機能に深く作用する力を持っているからです。ここでは、睡眠の質を上げる音楽に期待できる主な3つの効果について、そのメカニズムとともに詳しく解説します。

リラックス効果で心身を落ち着かせる

私たちの心と身体は、密接に連携しています。日中の仕事や勉強、人間関係などでストレスを感じると、心は緊張し、それに応じて身体もこわばります。この緊張状態が夜まで続くと、交感神経が優位なままとなり、スムーズな入眠が妨げられてしまいます。ここで重要な役割を果たすのが、音楽の持つ心理的なリラックス効果です。

穏やかで心地よい音楽は、脳に直接働きかけ、安心感や幸福感をもたらす神経伝達物質「セロトニン」の分泌を促すといわれています。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、精神を安定させる働きがあります。さらに、セロトニンは夜になると睡眠ホルモンである「メラトニン」の材料にもなるため、日中にセロトニンが十分に分泌されることは、夜の快眠に不可欠です。就寝前にリラックスできる音楽を聴くことは、このメラトニンの生成を間接的にサポートし、自然な眠気を誘うことに繋がります。

また、音楽はストレスホルモンとして知られる「コルチゾール」の分泌を抑制する効果も期待されています。ストレスを感じると分泌されるコルチゾールは、心拍数や血圧を上昇させ、身体を活動的な状態に保ちます。しかし、この状態が就寝時まで続くと、脳が覚醒したままになり、寝つきが悪くなる原因となります。ゆったりとした音楽を聴くことで、コルチゾールのレベルが低下し、心身が休息モードへと切り替わりやすくなるのです。

具体的には、仕事のプレッシャーや将来への不安で頭がいっぱいになっている夜を想像してみてください。思考がぐるぐると巡り、心臓の鼓動が速く感じられるかもしれません。そんな時、静かなピアノの音色や穏やかな自然の音に耳を傾けると、意識が思考から音へと移り変わります。美しいメロディや心地よい響きが、張り詰めていた心の緊張を少しずつ解きほぐし、それに伴って身体の力も抜けていくのを感じられるでしょう。これが、音楽がもたらす心身へのリラックス効果です。

自律神経のバランスを整える

私たちの身体は、本人の意識とは無関係に、呼吸、心拍、血圧、体温などをコントロールする「自律神経」によって24時間調整されています。自律神経には、活動時に優位になる「交感神経」と、休息・リラックス時に優位になる「副交感神経」の2種類があり、この2つがシーソーのようにバランスを取りながら機能しています。

日中は、仕事や運動などアクティブに活動するため、交感神経が優位になっています。そして、夜になり休息の時間になると、本来であれば副交感神経が優位に切り替わり、心拍数や呼吸は穏やかになり、心身がリラックスした状態へと移行します。しかし、強いストレスや不規則な生活習慣などが原因でこの切り替えがうまくいかないと、夜になっても交感神経が高いままとなり、「眠りたいのに眠れない」という状態に陥ってしまいます。

ここで音楽が重要な役割を果たします。特に、心拍数より少し遅いBPM(Beats Per Minute)のゆったりとした音楽には、副交感神経の働きを優位にし、乱れがちな自律神経のバランスを整える効果が期待できます。 これは「エントレインメント(引き込み現象)」と呼ばれる原理に基づいています。私たちの身体は、外部からの周期的なリズムに、無意識のうちに同調する性質を持っています。例えば、ゆっくりとした音楽を聴いていると、自然と呼吸が深くなり、心拍数もそのリズムに引き込まれるように落ち着いてきます。この生理的な変化が、交感神経から副交感神経へのスイッチをスムーズにし、身体を入眠に適したリラックス状態へと導くのです。

さらに、心地よい音楽や自然音に含まれることが多い「1/fゆらぎ(エフぶんのいちゆらぎ)」も、自律神経を整える上で重要な要素です。「1/fゆらぎ」とは、規則性と不規則性が適度に混ざり合ったリズムのことで、人の心拍の間隔、ろうそくの炎の揺れ、小川のせせらぎ、木漏れ日など、自然界のさまざまな現象に見られます。この「予測できそうでできない」独特のゆらぎが、人間の生体リズムと共鳴し、脳にα波を誘発して深いリラックス感をもたらすと考えられています。クラシック音楽やヒーリングミュージック、自然の音などを聴くことで、この「1/fゆらぎ」を体感し、自律神経のバランスを効果的に整えることができます。

気になる雑音をシャットアウトする(マスキング効果)

静かな環境で眠ろうとしているときに、時計の秒針の音や、外を走る車の音、隣室の話し声などが気になって眠れなくなった経験はないでしょうか。一度気になり始めると、その音ばかりに意識が集中してしまい、かえって脳が覚醒してしまうことがあります。このような睡眠を妨げる不要な「雑音」を打ち消す上でも、音楽は非常に有効です。

これは「マスキング効果」と呼ばれる音響心理学の現象を利用したものです。マスキング効果とは、ある音(マスカー)が存在することによって、別の聞きたい音(ターゲット)が聞こえにくくなる現象を指します。就寝時に音楽を流すことで、その音楽が「マスカー」となり、気になる環境音や突発的な物音といった「ターゲット」を覆い隠し、聞こえにくくしてくれるのです。

例えば、深夜に救急車のサイレンが鳴った場合、完全な無音状態で聞くと非常に大きく聞こえ、驚いて目が覚めてしまうかもしれません。しかし、BGMとして穏やかな音楽や雨の音が流れていれば、その音に紛れてサイレンの音が相対的に小さく感じられ、脳への刺激が緩和されます。これにより、音に邪魔されることなく、安定した睡眠を維持しやすくなります。

マスキング効果を持つ音として「ホワイトノイズ」が有名です。ホワイトノイズは、すべての周波数帯の音を同じ強さで含んだ「サー」というテレビの砂嵐のような音で、他の音をかき消す効果が高いとされています。しかし、人によっては無機質で単調に感じられることもあります。その点、音楽や自然音は、マスキング効果を発揮しながらも、心地よいメロディや「1/fゆらぎ」といった要素を含んでいるため、より快適でリラックスできる音環境を作り出すことができます。

このように、音楽は単に心地よいだけでなく、心理的なリラックス効果、自律神経の調整、そして物理的なマスキング効果という多角的なアプローチによって、私たちの睡眠の質を向上させる力強い味方となってくれるのです。

快眠につながる音楽の選び方

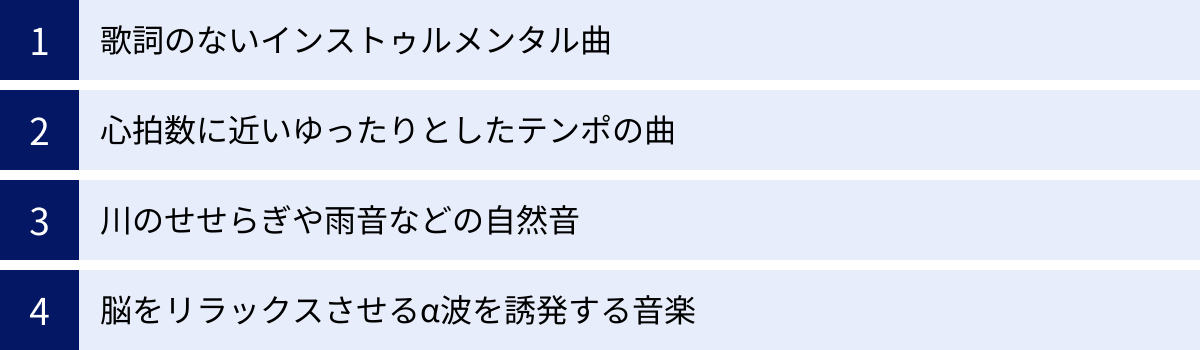

睡眠の質を高めるためには、どのような音楽を選ぶかが非常に重要です。気分を高揚させるアップテンポな曲や、歌詞に感情移入してしまうような曲は、かえって脳を覚醒させてしまい逆効果になることもあります。ここでは、快眠へと導く音楽を選ぶための4つの具体的な基準を解説します。

歌詞のないインストゥルメンタル曲

睡眠前の音楽選びで最も重要なポイントの一つが、歌詞のない「インストゥルメンタル」の楽曲を選ぶことです。たとえそれが静かなバラードであっても、歌詞があると私たちの脳は無意識にその言葉を処理しようと活動を始めてしまいます。

人間の脳には、言語を理解し処理するための専門領域(ウェルニッケ野やブローカ野など)があります。歌詞のある音楽を聴くと、これらの領域が活性化し、言葉の意味を解釈したり、関連する記憶を呼び覚ましたりします。例えば、好きなアーティストの曲を聴けば、その歌詞に込められたメッセージについて考えたり、自分の経験と重ね合わせたりして、感情が揺さぶられることもあるでしょう。これは、脳がリラックスするどころか、活発に思考している状態であり、入眠の妨げとなります。

外国語の歌詞なら意味が分からないから大丈夫、と考える人もいるかもしれません。しかし、たとえ意味が理解できなくても、「人の声」そのものが脳にとっては非常に強い刺激となり得ます。私たちは、人の声に対して敏感に反応するようにできており、ボーカルの声のトーンや抑揚に注意が向いてしまうことがあります。

その点、インストゥルメンタル曲は、言語的な情報を介さず、音そのものが持つ響きやメロディ、リズムによって直接感覚に働きかけます。 思考を巡らせる必要がないため、脳を鎮静化させ、リラックス状態へとスムーズに移行させることができます。ピアノのソロ、アコースティックギター、ストリングス(弦楽器)のアンサンブルなど、音色がシンプルで心地よい楽器で構成された楽曲は、特に睡眠導入に適しています。睡眠用の音楽を選ぶ際は、まず「歌詞がないこと」を絶対条件として考えると良いでしょう。

心拍数に近いゆったりとしたテンポの曲

音楽のテンポ、つまり速さも、睡眠の質に大きく影響を与える要素です。一般的に、音楽のテンポはBPM(Beats Per Minute:1分間あたりの拍数)という単位で表されます。快眠のためには、このBPMが人間の安静時の心拍数に近い、あるいはそれよりも少し遅い曲を選ぶのが効果的です。

成人の安静時の心拍数は、個人差はありますが、およそ60~80BPMの範囲にあるとされています。この心拍数に近い、BPM60~80程度のゆったりとしたテンポの音楽は、聴いているだけで自然と心が落ち着き、リラックスした気分にさせてくれます。

この背景には、前述した「エントレインメント(引き込み現象)」という身体の性質が関係しています。私たちの身体は、外部からのリズムに同調する傾向があり、ゆったりとした音楽を聴いていると、心拍数や呼吸のペースもそのリズムに引き寄せられるように穏やかになっていきます。心拍数が落ち着き、呼吸が深くゆっくりになると、自律神経のバランスが休息モードの副交感神経優位へと傾き、心身ともにリラックスした状態、つまり眠りやすい状態になるのです。

逆に、BPMが120を超えるようなアップテンポな曲、例えばロックやポップス、ダンスミュージックなどを聴くと、心拍数は上昇し、交感神経が刺激されてしまいます。これは日中の活動やエクササイズには適していますが、就寝前に聴くと脳と身体を興奮・覚醒させてしまい、寝つきを悪くする原因となります。

音楽配信サービスなどでは、BPMで楽曲を検索できる機能を持つものもあります。もし選曲に迷ったら、「BPM 60」や「BPM 70」といったキーワードで検索してみるのも一つの方法です。心臓の鼓動と同じような、穏やかで規則的なリズムを持つ音楽を選ぶことが、安らかな眠りへの近道です。

川のせせらぎや雨音などの自然音

インストゥルメンタル曲と並んで、快眠に絶大な効果を発揮するのが「自然音」です。川のせせらぎ、優しい雨音、穏やかな波の音、風にそよぐ木の葉の音、鳥のさえずりといった自然界の音は、私たちの心に本能的な安らぎを与えてくれます。

なぜ自然音はこれほど心地よく感じられるのでしょうか。その理由の一つが、ここでも登場する「1/fゆらぎ(エフぶんのいちゆらぎ)」です。自然界の音は、完全に規則的でもなく、かといって完全にランダムでもない、独特の「ゆらぎ」を持っています。例えば、波の音は一見すると同じリズムの繰り返しに聞こえますが、一つとして同じ波形はありません。この「規則性と不規則性の絶妙なバランス」が1/fゆらぎであり、私たちの生体リズムと共鳴することで、脳内にリラックスした状態を示すα波を発生させ、深い安心感をもたらすと考えられています。

また、人類が進化の過程で、生命の危険がない安全な環境の音として慣れ親しんできたのが、こうした穏やかな自然音である、という説もあります。そのため、遺伝子レベルで「安全」「安心」という信号として脳に認識され、リラックスに繋がるのかもしれません。

自然音は、前述の「マスキング効果」も非常に高いという特徴があります。特に「ザー」という音で構成される雨音や、「サー」という波の音は、ホワイトノイズやピンクノイズに近い性質を持ち、睡眠を妨げる突発的な物音を効果的にかき消してくれます。

ただし、自然音なら何でも良いというわけではありません。例えば、激しい雷鳴や、動物の叫び声、強風の音などは、かえって不安や緊張を煽る可能性があります。睡眠用には、あくまで穏やかで単調な、心地よいと感じられる自然音を選ぶことが大切です。YouTubeや音楽配信サービスには、長時間再生用に編集された高品質な自然音のコンテンツが数多く存在するため、色々と試してみて、自分が最もリラックスできる音を見つけるのがおすすめです。

脳をリラックスさせるα波を誘発する音楽

私たちの脳は、活動状態に応じて異なる種類の「脳波」を出しています。

- β(ベータ)波:集中している時や、緊張・興奮している時に出る、最も速い脳波。

- α(アルファ)波:心身ともにリラックスしている時、目を閉じて安静にしている時に出る脳波。

- θ(シータ)波:まどろんでいる時や、浅い睡眠時に出る脳波。

- δ(デルタ)波:深い睡眠(ノンレム睡眠)時に出る、最もゆっくりとした脳波。

質の高い睡眠のためには、覚醒状態のβ波から、リラックス状態のα波へ、そして入眠状態のθ波、δ波へとスムーズに移行する必要があります。したがって、就寝前には意識的にα波を誘発するような音楽を聴くことが非常に効果的です。

では、どのような音楽がα波を誘発しやすいのでしょうか。一般的に、以下のような特徴を持つ音楽が挙げられます。

- ゆったりとしたテンポ(BPM60~80程度)

- メロディラインがシンプルで単調

- 音の強弱が少なく、高低差も穏やか

- 高周波音をあまり含まない、丸みのある音色

- 「1/fゆらぎ」の要素を持つ

これらの特徴は、これまで解説してきた「インストゥルメンタル曲」「ゆったりしたテンポの曲」「自然音」に共通する要素でもあります。つまり、これらの選び方を実践することが、結果的にα波を誘発する音楽を選ぶことに繋がるのです。

特に「ヒーリングミュージック」や「アンビエントミュージック(環境音楽)」といったジャンルは、α波を誘発し、深いリラクゼーション状態へ導くことを目的に作られているものが多く存在します。また、左右の耳からわずかに異なる周波数の音を聴かせることで、脳内にうなりを生じさせ、特定の脳波に同調させようとする「バイノーラルビート」という特殊な音源も、α波やθ波を誘発するとして注目されています。

これらの音楽を選ぶことで、脳を意図的にリラックス状態へと導き、スムーズな入眠をサポートすることができます。

睡眠の質を上げる音楽おすすめ12選

ここからは、これまで解説してきた「快眠につながる音楽の選び方」を踏まえ、具体的におすすめの楽曲やジャンルを12種類ご紹介します。クラシックからヒーリング、自然音まで幅広く選びましたので、ぜひあなたの好みに合う一曲を見つけてみてください。

① クラシック:ドビュッシー「月の光」

クロード・ドビュッシーの代表作であり、ピアノ音楽の傑作として世界中で愛されている「月の光」。この曲は、その名の通り、静かな夜に降り注ぐ月の光の情景を音で描いたような、幻想的で美しいメロディが特徴です。全体を通してゆったりとしたテンポで進み、柔らかなピアノの音色が心地よく耳に響きます。特に、この曲が持つ独特の「ゆらぎ」は、聴く人の心を穏やかにし、深いリラックス状態へと誘います。明確なクライマックスがなく、まるで夢の中を漂っているかのような浮遊感が、就寝前のBGMとして最適です。思考を鎮め、静かな夜の雰囲気に浸りたい時にぴったりの一曲です。

② クラシック:ショパン「ノクターン第2番」

「夜想曲」とも訳されるノクターンは、その名の通り、夜の静寂や物思いをテーマにした楽曲形式です。フレデリック・ショパンは数多くのノクターンを作曲しましたが、中でも「第2番 変ホ長調 作品9-2」は最も有名で、多くの人に親しまれています。甘く切ないメロディラインは、一度は耳にしたことがあるかもしれません。流れるような左手の伴奏と、歌うような右手の旋律が絶妙に絡み合い、ロマンティックで落ち着いた雰囲気を醸し出します。感情を大きく揺さぶるような激しさはなく、一貫して穏やかなトーンで進行するため、心地よいまどろみへと導いてくれます。

③ クラシック:エリック・サティ「ジムノペディ第1番」

フランスの作曲家エリック・サティによる「ジムノペディ」は、「家具の音楽」というコンセプトを提唱した彼の思想を体現したような作品です。家具のように、そこにあっても意識されず、生活環境に溶け込む音楽を目指したもので、そのシンプルで掴みどころのないメロディは、聴く人に何の緊張も強いることがありません。特に「第1番」は、非常にゆっくりとしたテンポと、繰り返されるミニマルな和声進行が特徴です。良い意味で「退屈」ともいえるその単調さが、かえって脳をリラックスさせ、思考を停止させるのに役立ちます。何かを考え事をしてしまいがちな夜に、頭を空っぽにしたい時におすすめです。

④ ヒーリング:久石譲「One Summer’s Day」

スタジオジブリの映画『千と千尋の神隠し』で使用された、久石譲による楽曲です。多くの日本人にとって馴染み深く、聴くだけでどこか懐かしく、優しい気持ちにさせてくれるメロディが魅力です。ピアノの繊細なタッチと、壮大でありながらも穏やかなストリングスが絡み合い、聴く人を温かく包み込みます。歌詞はありませんが、映画の情景を思い浮かべることで、ノスタルジックな安心感に浸ることができるでしょう。心が疲れている時や、優しい気持ちで眠りにつきたい夜に最適な一曲です。

⑤ ヒーリング:Enya「Orinoco Flow」

アイルランド出身の音楽家エンヤの楽曲は、幾重にも重ねられた自身の歌声とシンセサイザーが織りなす、幻想的で壮大なサウンドスケープが特徴です。「Orinoco Flow」もその代表作の一つで、ケルト音楽の要素を取り入れた独特のメロディと浮遊感のあるサウンドが、聴く人を非日常的な世界へと誘います。歌詞はありますが、多重録音されたコーラスは楽器の一部のように響き、意味を追うことなく音の響きそのものを楽しむことができます。日常の喧騒から離れ、心を開放したい時に聴くと、深いリラクゼーション効果が得られるでしょう。

⑥ ポストクラシカル:マックス・リヒター「On the Nature of Daylight」

ドイツ生まれ、イギリス育ちの作曲家マックス・リヒターは、クラシックと電子音楽を融合させた「ポストクラシカル」というジャンルの第一人者です。「On the Nature of Daylight」は、彼の代表曲であり、多くの映画やドラマで使用されています。ミニマルなストリングスのフレーズが静かに、そしてゆっくりと繰り返され、徐々に感情の深みへと誘います。悲しみを帯びた美しい旋律ですが、不思議と心を浄化し、落ち着かせてくれる力を持っています。深い思索にふけりながらも、最終的には安らかな眠りへと辿り着きたい、そんな夜に寄り添ってくれる楽曲です。

⑦ ジャズ:ビル・エヴァンス「Waltz for Debby」

ジャズと聞くと、アップテンポで賑やかな音楽を想像するかもしれませんが、静かでリラックスできる「クール・ジャズ」や「バラード」は睡眠用BGMとしても非常に優れています。特に、ピアニストのビル・エヴァンスが率いるトリオの演奏は、「ピアノの詩人」と称される彼の繊細でリリカルなタッチが際立ち、知的な安らぎを与えてくれます。アルバム『Waltz for Debby』に収録されているタイトル曲や「My Foolish Heart」などは、夜の静寂に溶け込むような美しさがあります。まるで落ち着いたジャズバーでくつろいでいるかのような、大人な雰囲気で眠りにつきたい方におすすめです。

⑧ アンビエント:ブライアン・イーノ「Music for Airports 1/1」

「アンビエント・ミュージック(環境音楽)」というジャンルを確立したとされるブライアン・イーノの金字塔的アルバム『Music for Airports』。その1曲目である「1/1」は、睡眠用音楽の究極形の一つといえるかもしれません。非常にミニマルなピアノとシンセサイザーのフレーズが、長い間隔を置いて静かに響くだけのこの曲は、積極的に「聴く」音楽ではなく、その場の「環境」として機能することを目指して作られています。意識を向ければそこに音楽があることに気づきますが、BGMとして流していると、いつの間にかその存在を忘れ、ただただ穏やかな空間だけが残ります。マスキング効果も高く、静かすぎる環境が苦手な方にも適しています。

⑨ 自然音:森の雨音と雷鳴

自然音の中でも特に人気が高いのが雨音です。「ザー」という連続的な音はピンクノイズに近く、車の走行音やいびきといった低周波のノイズをマスキングするのに効果的です。さらに、そこに遠くで静かに響く「ゴロゴロ」という雷鳴が加わることで、音のレイヤーが豊かになり、より深い没入感が得られます。激しい雷ではなく、あくまで遠くで穏やかに鳴っている音がポイントです。まるで森の中のロッジで、雨宿りをしながら暖炉にあたっているかのような、守られた安心感に包まれて眠ることができます。

⑩ 自然音:穏やかな波の音

寄せては返し、また寄せては返す。規則的でありながら、二度と同じ音はない。穏やかな波の音は、まさに「1/fゆらぎ」の代表格です。この生命の根源を思わせるようなリズムは、母親の胎内で聞いていた音に近いともいわれ、私たちの本能的な部分に働きかけ、深い安心感とリラックス効果をもたらします。心拍数や呼吸も、このゆったりとしたリズムに自然と同調し、穏やかになっていくのを感じられるでしょう。海岸で寝そべっているような、開放的な気分で眠りにつきたい時におすすめです。

⑪ ジブリ:ジブリ・ピアノ・メドレー

久石譲の楽曲でも触れましたが、スタジオジブリの作品の音楽は、多くの人にとって心安らぐ存在です。特に、オリジナルのオーケストラ版ではなく、ピアノソロやピアノトリオにアレンジされた「ジブリ・ピアノ・メドレー」は、睡眠用BGMとして非常に優れています。歌詞がなくなり、インストゥルメンタルになることで、脳への刺激が軽減されます。また、聴き馴染みのあるメロディは、予測可能性が高く、脳に余計な負荷をかけません。知っている曲だからこその安心感が、心地よい眠りへと誘ってくれるでしょう。

⑫ YouTube専門チャンネル:Relaxing Sleep Music

特定の楽曲ではなく、YouTubeなどで「Relaxing Sleep Music」「Deep Sleep Music」「Healing Music」といったキーワードで検索すると、睡眠やリラクゼーションに特化した専門チャンネルが数多く見つかります。これらのチャンネルは、8時間や10時間といった長時間再生が可能な動画を多数アップロードしており、一度再生すれば朝まで途切れる心配がありません。クラシック、ヒーリングミュージック、自然音、ソルフェジオ周波数など、多種多様なコンテンツが揃っているため、自分の好みに合ったものを探す楽しみもあります。多くは広告が入らないように工夫されていますが、気になる場合はYouTube Premiumの利用も検討すると良いでしょう。

睡眠効果を高める音楽の聴き方

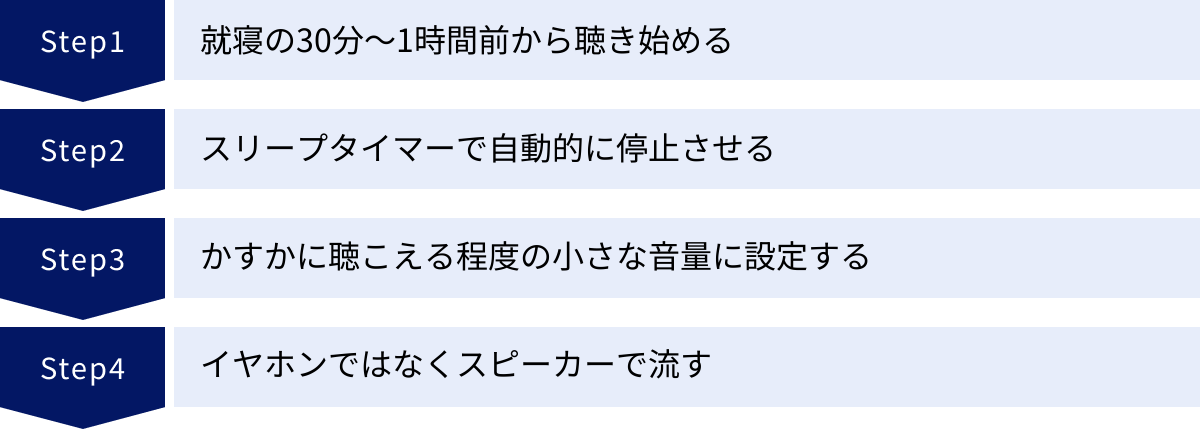

快眠に適した音楽を選んだら、次は「どう聴くか」が重要になります。せっかくのリラックスできる音楽も、聴き方を間違えると効果が半減したり、かえって睡眠を妨げたりすることもあります。ここでは、音楽による睡眠効果を最大限に引き出すための4つのポイントを解説します。

就寝の30分~1時間前から聴き始める

音楽を聴き始めるタイミングは、ベッドに入って「さあ寝るぞ」という瞬間からでは少し遅いかもしれません。音楽を睡眠の質向上のために活用する上で大切なのは、音楽を「入眠儀式(スリープ・リチュアル)」の一部として取り入れることです。

入眠儀式とは、眠りにつく前に毎日決まって行う一連の行動のことで、脳と身体に「これから眠る時間だ」という合図を送る役割を果たします。例えば、歯を磨く、パジャマに着替える、軽いストレッチをする、といった行動がそれに当たります。この一連の流れの中に音楽を組み込むのです。

具体的には、就寝予定時刻の30分~1時間ほど前から音楽を流し始めるのがおすすめです。この時間を使って、スマートフォンやテレビの電源を切り、部屋の照明を少し暗くし、リラックスできる環境を整えましょう。音楽が流れる中で、ゆっくりと着替えたり、温かいハーブティーを飲んだり、読書をしたりすることで、日中の活動モード(交感神経優位)から、心身が自然と休息モード(副交感神経優位)へと切り替わっていきます。

このように、ベッドに入る前のリラックスタイムから音楽を聴き始めることで、いざ布団に入ったときには既に心身が眠りやすい状態に整っています。音楽を「眠るためのスイッチ」として習慣化することが、スムーズな入眠への鍵となります。

スリープタイマーで自動的に停止させる

「音楽を聴きながら寝落ちするのは気持ちいいけれど、一晩中流しっぱなしでいいの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。結論から言うと、音楽は一晩中流し続けるのではなく、眠りについた後は自動的に停止させるのが理想的です。

私たちの睡眠は、浅い眠りの「レム睡眠」と、深い眠りの「ノンレム睡眠」が約90分のサイクルで繰り返されています。特に、眠り始めてから最初の3時間ほどは、最も深いノンレム睡眠が出現する重要な時間帯です。この深い眠りの段階では、脳も身体も完全に休息状態に入っています。

この時に音楽が鳴り続けていると、たとえ小さな音量であっても、その音が脳への刺激となり、深い眠りを妨げてしまう可能性があります。自分では意識していなくても、脳が音を処理しようとしてしまい、睡眠の質が低下し、朝起きた時に熟睡感が得られない原因になりかねません。

そこでおすすめなのが、スマートフォンや音楽アプリに搭載されている「スリープタイマー機能」の活用です。この機能を使えば、設定した時間(例:30分、60分、90分後など)が経過すると、自動的に音楽の再生が停止します。これにより、入眠に必要な時間だけ音楽のサポートを受け、深い眠りに入った後は静かな環境で朝までぐっすりと休むことができます。

タイマーの設定時間は、自分が普段どれくらいで寝付くかに合わせて調整すると良いでしょう。一般的には、30分から1時間程度に設定しておけば、入眠を妨げることなく、効果的に音楽を活用できます。

かすかに聴こえる程度の小さな音量に設定する

音楽を聴く際の音量も、非常に重要なポイントです。リラックスしたいからといって、ヘッドホンのように大音量で音楽に浸るのは、睡眠前には適していません。大きな音は聴覚を刺激し、交感神経を活性化させて脳を覚醒させてしまうため、リラックスとは逆効果になります。

睡眠用の音楽に最適な音量は、「意識すれば聴こえるが、集中しないと聞き取れない」くらいの、かすかな音量です。具体的には、隣の部屋でかすかに音楽が鳴っているのが聞こえるような、ささやき声程度のボリューム感をイメージすると良いでしょう。

このくらいの小さな音量であれば、脳への刺激を最小限に抑えつつ、音楽が持つリラックス効果やマスキング効果を十分に得ることができます。音楽のメロディをしっかり聴き取ろうとするのではなく、あくまで「空間に漂う心地よいBGM」として存在させることが大切です。

音量を決める際は、まず普段聴いているよりもかなり小さめに設定し、そこから少しずつ調整して、自分が最も心地よいと感じる「静かな」レベルを見つけてみてください。あくまで主役は「睡眠」であり、音楽はそのサポート役であるということを忘れないようにしましょう。

イヤホンではなくスピーカーで流す

音楽を聴くデバイスとして、イヤホンやヘッドホンは手軽ですが、睡眠時に使用するのはあまりおすすめできません。いくつかのデメリットがあるからです。

- 物理的な不快感と圧迫感: イヤホンを耳に入れたり、ヘッドホンを頭につけたりしたままでは、寝返りを打つのが困難になります。特に横向きで寝る人にとっては、耳が圧迫されて痛みを感じることもあります。

- 安全性への懸念: ケーブル付きのイヤホンの場合、寝ている間にコードが首に絡まってしまう危険性があります。ワイヤレスイヤホンでも、睡眠中に外れて耳の奥に入ってしまったり、紛失したりするリスクが考えられます。

- 聴覚への負担: 耳に直接音を届けるイヤホンは、たとえ小音量でも長時間使用すると聴覚に負担をかける可能性があります。また、耳を塞ぐことで外耳道が蒸れ、外耳炎などのトラブルを引き起こすリスクも高まります。

これらの問題を避けるため、睡眠時に音楽を聴く際は、イヤホンではなくスピーカーを使用することを強く推奨します。

スピーカーであれば、身体的な束縛から解放され、どんな寝姿勢でもリラックスできます。また、音が空間全体に広がるため、より自然で包み込まれるような音響環境を作り出すことができます。まるで部屋全体が癒やしの空間になったかのような感覚は、スピーカーならではのメリットです。

高価なオーディオシステムは必要ありません。最近では、手頃な価格で高音質なBluetoothスピーカーが数多く販売されています。枕元に小さなスピーカーを一つ置くだけで、睡眠環境の質は大きく向上するでしょう。身体を解放し、空間全体で音を感じることが、最良のリラクゼーションに繋がります。

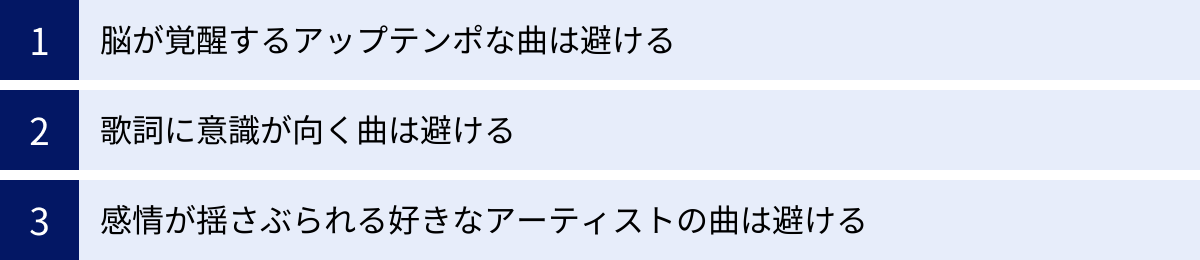

音楽を聴きながら寝るときの注意点

良質な睡眠を得るために音楽を活用する際には、いくつかの注意点があります。「快眠につながる音楽の選び方」とも関連しますが、ここでは特に「避けるべきこと」に焦点を当てて解説します。これらのポイントを押さえることで、音楽が逆効果になってしまうのを防ぎましょう。

脳が覚醒するアップテンポな曲は避ける

これは最も基本的かつ重要な注意点です。睡眠前には、脳と身体を興奮・覚醒させるような音楽は絶対に避けなければなりません。具体的には、BPM(1分間あたりの拍数)が高い、アップテンポな楽曲がこれに該当します。

例えば、以下のようなジャンルの音楽は、日中の気分転換や運動時には最適ですが、就寝前には不向きです。

- ロック、ハードロック、ヘビーメタル:激しいギターリフや力強いドラムは、交感神経を強く刺激し、心拍数や血圧を上昇させます。

- EDM(エレクトロニック・ダンス・ミュージック)、テクノ、ハウス:反復的で高揚感のあるビートは、身体を動かしたくなる衝動に駆られ、脳を覚醒状態へと導きます。

- テンポの速いポップスやヒップホップ:ノリの良いリズムやキャッチーなメロディは、気分を高揚させ、リラックスとは程遠い状態にしてしまいます。

これらの音楽を聴くと、身体は休息モードに入るどころか、むしろ活動モードのスイッチが入ってしまいます。アドレナリンが分泌され、心拍数は上がり、筋肉は緊張し、眠りにつくのが非常に困難になります。睡眠前に聴く音楽は、あくまで心身を鎮静化させ、副交感神経を優位にすることが目的です。心臓の鼓動よりも遅い、穏やかでスローなテンポの曲を選ぶことを徹底しましょう。

歌詞に意識が向く曲は避ける

「選び方」のセクションでも触れましたが、歌詞のある曲は睡眠用の音楽として避けるべきです。この点を再度強調するのは、それだけ多くの人が陥りやすい罠だからです。たとえメロディがスローで美しいバラードであっても、歌詞が存在する限り、私たちの脳はそれを「情報」として処理しようとします。

- 意味の解釈:脳の言語中枢が働き、歌詞の意味を理解しようとします。その結果、歌詞に共感したり、反発したり、考えさせられたりして、思考が活発になってしまいます。

- 記憶の再生:その曲にまつわる個人的な思い出(楽しかったこと、悲しかったことなど)が呼び覚まされ、感情が揺さぶられることがあります。感傷的な気分に浸ってしまうと、静かな眠りからは遠ざかってしまいます。

- 無意識の口ずさみ:特に好きな曲やよく知っている曲の場合、無意識のうちに頭の中で歌詞を追いかけたり、口ずさんだりしてしまいます。これも脳が活動している証拠です。

「外国語の曲なら大丈夫だろう」と考えるかもしれません。しかし、たとえ意味が分からなくても、人の声は強力な注意喚起のシグナルです。ボーカルのメロディラインや声の抑揚が気になってしまい、完全にリラックスできない可能性があります。

睡眠導入の理想は、音楽の存在を忘れ、いつの間にか眠っている状態です。そのためには、脳に余計な解釈をさせない、意味性のない音、つまりインストゥルメンタル曲や自然音が最も適しているのです。

感情が揺さぶられる好きなアーティストの曲は避ける

「大好きなアーティストの曲を聴けばリラックスできるはず」と考えるのは、自然なことです。しかし、これも睡眠前に関しては注意が必要です。「好き」という強い感情は、必ずしもリラックスには繋がりません。

好きなアーティストの曲を聴くと、以下のようなことが起こる可能性があります。

- 興奮と高揚感:ライブの熱狂を思い出したり、次のアルバムへの期待感が高まったりして、気分が高揚し、興奮状態になることがあります。これは交感神経を刺激し、入眠を妨げます。

- 深い感情移入:そのアーティストや楽曲に対する思い入れが強いほど、一音一音に集中して聴き入ってしまいます。音楽を分析的に聴いてしまったり、演奏の素晴らしさに感動したりすることは、脳を活発に働かせる行為です。

- 次の曲への期待:「この曲が終わったら、次は何を聴こうかな」と考えてしまうのも、脳が休まっていない証拠です。

もちろん、好きな音楽を聴くこと自体は、素晴らしいストレス解消法です。しかし、それは日中や夕食後など、まだ活動している時間帯に行うのが良いでしょう。

就寝前に聴く音楽は、いわば「眠るための道具」です。そのためには、ある意味で「どうでもいい」と思えるくらい、感情移入の余地がない、BGMとして聞き流せる音楽が最適なのです。エリック・サティが提唱した「家具の音楽」のように、そこにあっても気にならない、空気のように存在してくれる音楽が、あなたを最もスムーズな眠りへと導いてくれます。あなたの音楽ライブラリを「日中に楽しむ用」と「睡眠用」に分けて考えてみることをおすすめします。

睡眠用の音楽が聴けるおすすめアプリ・サービス

快眠に適した音楽を手軽に見つけて楽しむには、現代の音楽ストリーミングサービスやアプリの活用が欠かせません。ここでは、睡眠用の音楽を聴くのにおすすめの代表的なサービスを4つ紹介し、それぞれの特徴を比較します。

| サービス名 | 特徴 | 料金(一般的なプラン) | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| YouTube | ・無料で利用できるコンテンツが非常に豊富 ・睡眠用の長時間再生動画(8時間以上など)が多い ・広告表示が睡眠を妨げる可能性がある(Premiumで解消) |

無料(広告あり) Premium:月額料金 |

・費用をかけずに手軽に始めたい人 ・映像(美しい自然風景など)と共に楽しみたい人 |

| Spotify | ・膨大な楽曲数と多様なプレイリスト ・スリープタイマー機能を標準搭載 ・睡眠に特化した公式・ユーザー作成プレイリストが豊富 |

無料(機能制限・広告あり) Premium:月額料金 |

・様々なジャンルから自分好みの音楽を探したい人 ・プレイリストで手軽に楽しみたい人 |

| Apple Music | ・高品質なロスレス・ハイレゾ音源 ・空間オーディオによる没入感のあるサウンド体験 ・iPhoneやMacなどApple製品との親和性が高い |

月額料金(無料トライアルあり) | ・音質にこだわり、最高の環境で音楽を聴きたい人 ・Appleデバイスのヘビーユーザー |

| Amazon Music | ・Prime会員なら追加料金なしで一部楽曲が聴き放題 ・Unlimitedでさらに多くの楽曲へアクセス可能 ・Alexa搭載スマートスピーカーとの連携が非常にスムーズ |

Prime:追加料金なし(一部楽曲) Unlimited:月額料金 |

・Amazon Prime会員の人 ・Alexa(Amazon Echoなど)を日常的に利用している人 |

YouTube

手軽さとコンテンツの豊富さで選ぶなら、まずYouTubeが選択肢に挙がります。 「睡眠用BGM」「ヒーリングミュージック」「自然音 雨 8時間」といったキーワードで検索すれば、文字通り無数の動画が見つかります。その多くが8時間や10時間といった長時間再生に対応しているため、一度再生すれば朝まで音楽が途切れる心配がありません。

美しい自然の映像や、心地よく揺れるアニメーションなど、映像と共に楽しめるコンテンツが多いのも特徴です。ただし、画面の光は睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を妨げるブルーライトを発するため、音楽を流す際は画面を伏せるか、ディスプレイをオフにするようにしましょう。

最大のデメリットは、無料版で再生途中に広告が挿入される可能性があることです。リラックスしている最中に突然大音量の広告が流れると、一気に覚醒してしまいます。これを避けるには、月額制の「YouTube Premium」に加入するのが最も確実な方法です。Premiumに加入すれば、広告が非表示になるだけでなく、アプリを閉じても再生が続くバックグラウンド再生や、動画の一時保存(オフライン再生)も可能になり、睡眠用ツールとしての利便性が格段に向上します。

Spotify

膨大な楽曲カタログと、優れたプレイリスト機能が魅力のSpotifyは、睡眠用の音楽を探すのにも非常に便利なサービスです。無料プランでも全楽曲を聴くことができますが、広告が挿入されたり、曲順を選べなかったりといった制限があります。快適な睡眠環境のためには、広告なしでオンデマンド再生が可能な「Premiumプラン」がおすすめです。

Spotifyの強みは、なんといってもプレイリストの豊富さです。Spotify公式が編集する「Sleep」「Deep Sleep」といった質の高いプレイリストには、睡眠科学に基づいて選曲されたインストゥルメンタル曲やアンビエントミュージックがまとめられています。また、世界中のユーザーが作成した無数の睡眠用プレイリストも公開されており、自分の好みにぴったりのものを見つけやすいでしょう。

さらに、アプリ内にスリープタイマー機能が標準で搭載されている点も大きなメリットです。5分後から1時間後まで、あるいは「曲の終わりまで」といった設定で自動的に再生を停止できるため、他のアプリを併用する必要がありません。自分の好みの曲を集めて、オリジナルの「快眠プレイリスト」を作成するのも楽しい使い方です。

Apple Music

音質にこだわりたい方や、Apple製品のユーザーにはApple Musicが最適です。 Apple Musicは、追加料金なしでCD音質以上の「ロスレスオーディオ」や、さらに高音質な「ハイレゾロスレス」に対応しています。これにより、非常に解像度の高い、クリアで深みのあるサウンドを体験できます。繊細なピアノの響きや、自然音の微細なディテールまで感じ取ることができ、より深いリラクゼーション効果が期待できるでしょう。

また、「空間オーディオ(ドルビーアトモス)」に対応した楽曲も増えており、対応するヘッドホンやスピーカーで聴くと、音が前後左右上下から包み込むように聞こえ、圧倒的な没入感が得られます。

iPhoneやiPadの「時計」アプリを使えば、スリープタイマー(タイマー終了時に再生を停止)を設定できるため、Apple Musicの音楽を自動でオフにすることも可能です。キュレーターが厳選した「睡眠」「リラックス」といったテーマのプレイリストも充実しており、質の高い音楽体験を求めるユーザーのニーズに応えてくれます。

Amazon Music

Amazon Prime会員であれば、追加料金なしで利用できる「Amazon Music Prime」は、コストパフォーマンスに優れた選択肢です。 1億曲以上が広告なしで聴き放題となり、睡眠に適した楽曲やプレイリストも多数含まれています。まずはPrimeの範囲で試してみて、さらに多くの楽曲を聴きたくなったら、より豊富なカタログを誇る「Amazon Music Unlimited」にアップグレードするという使い方ができます。

Amazon Musicの最大の強みは、AIアシスタント「Alexa(アレクサ)」を搭載したスマートスピーカー(Amazon Echoシリーズなど)との連携が非常にスムーズなことです。ベッドに入ってから「アレクサ、眠れる音楽をかけて」や「アレクサ、雨の音を流して」と話しかけるだけで、すぐに音楽を再生してくれます。また、「アレクサ、30分後に音楽を止めて」と言えばスリープタイマーも設定できるため、スマートフォンに触れることなく、声だけで全ての操作が完結します。この手軽さは、就寝前のリラックスした状態を維持する上で大きなメリットといえるでしょう。

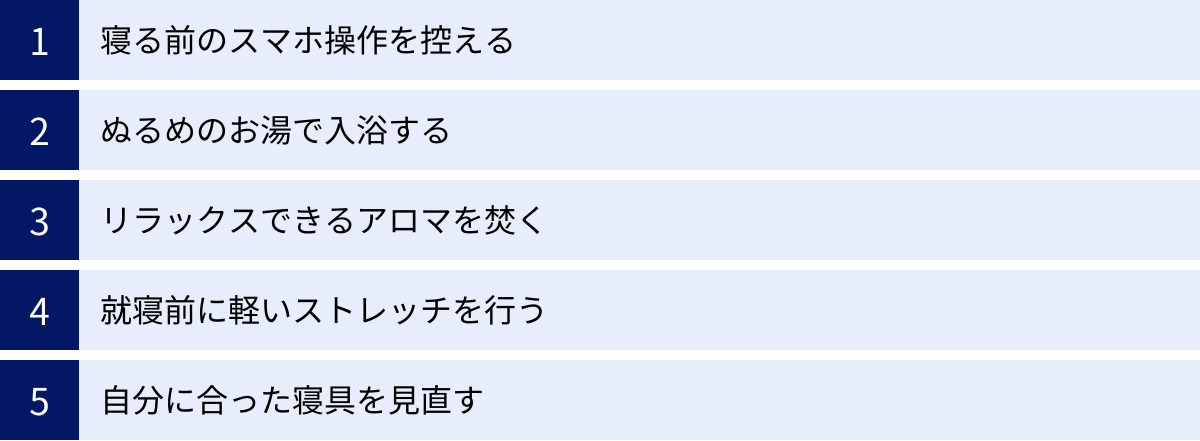

音楽とあわせて試したい!睡眠の質を高めるその他の習慣

音楽は質の高い睡眠を得るための強力なツールですが、それだけで全ての睡眠問題が解決するわけではありません。根本的な睡眠改善のためには、日常生活の中に潜むさまざまな要因を見直し、総合的に取り組むことが重要です。ここでは、音楽とあわせて実践したい、睡眠の質を高めるための5つの習慣を紹介します。

寝る前のスマホ操作を控える

現代人にとって最も大きな睡眠の妨げの一つが、就寝前のスマートフォンやタブレット、PCの操作です。これらのデバイスの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる短い波長の光で、脳を覚醒させ、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制する働きがあります。

夜間にブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と錯覚してしまい、体内時計が乱れ、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする原因となります。また、SNSのチェックやニュースの閲覧、動画視聴などは、内容によっては脳を興奮させたり、不安を煽ったりして、交感神経を優位にしてしまいます。

理想は、就寝の1~2時間前にはすべてのデジタルデバイスの使用をやめることです。それが難しい場合でも、スマートフォンの「ナイトモード」や「ブルーライトカット機能」を活用し、画面の色を暖色系に設定するだけでも効果はあります。最も効果的なのは、寝室にスマートフォンを持ち込まないというルールを決めることです。目覚ましは、スマートフォンではなく昔ながらの目覚まし時計を使うようにしましょう。

ぬるめのお湯で入浴する

シャワーだけで済ませてしまう人も多いかもしれませんが、質の高い睡眠のためには、湯船に浸かる習慣を取り入れることをおすすめします。入浴には、リラックス効果だけでなく、睡眠と密接に関係する「深部体温」をコントロールする働きがあります。

人間は、身体の内部の温度である「深部体温」が下がる過程で、眠気を感じるようにできています。就寝の90分~2時間ほど前に、38~40℃程度のぬるめのお湯に15~20分ほど浸かると、一時的に深部体温が上昇します。そして、お風呂から上がると、身体の表面から熱が放散され、深部体温が急激に下がっていきます。この体温の下降が、強力な眠気を誘発し、スムーズな入眠をサポートしてくれるのです。

注意点として、熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激してしまい、逆効果になる可能性があります。また、就寝直前の入浴も、体温が下がりきる前にベッドに入ることになるため避けましょう。ぬるめのお湯でリラックスしながら、心と身体の準備を整えることが快眠への近道です。

リラックスできるアロマを焚く

嗅覚は、五感の中で唯一、思考を司る大脳新皮質を経由せず、感情や本能を司る「大脳辺縁系」に直接働きかける感覚です。そのため、心地よい香りは、理屈抜きで心身をリラックスさせる効果があります。

就寝前にアロマを焚くことで、リラックスした気分を高め、睡眠の質を向上させることが期待できます。睡眠におすすめのアロマとしては、以下のようなものが知られています。

- ラベンダー: 「リラックスの女王」とも呼ばれ、鎮静作用が高く、不安や緊張を和らげて心穏やかにしてくれます。

- カモミール・ローマン: りんごのような甘い香りが特徴で、神経のたかぶりを鎮め、安眠へと誘います。

- ベルガモット: 柑橘系の爽やかさの中にフローラルな甘さがある香りで、気持ちを落ち着かせ、ストレスを緩和します。

- サンダルウッド(白檀): お香にも使われる深みのあるウッディな香りで、心を静め、瞑想的な気分にさせてくれます。

アロマの楽しみ方には、アロマディフューザーで香りを部屋中に拡散させたり、ティッシュやコットンに数滴垂らして枕元に置いたり、アロマオイルを数滴垂らしたお湯で足湯をしたりと、様々な方法があります。音楽と共に香りの力を借りることで、相乗効果が生まれ、より深いリラクゼーションを得られるでしょう。

就寝前に軽いストレッチを行う

日中のデスクワークや立ち仕事で凝り固まった筋肉は、夜になっても緊張が抜けず、睡眠の質を低下させる原因になります。就寝前に軽いストレッチを行うことで、筋肉の緊張をほぐし、全身の血行を促進することができます。

血行が良くなると、手足の先から熱が放散されやすくなり、深部体温がスムーズに下がるのを助けます。また、ゆっくりとした呼吸を意識しながらストレッチを行うことで、副交感神経が優位になり、心身ともにリラックス状態に入ります。

ポイントは、激しい運動ではなく、あくまで「心地よい」と感じる範囲で行うことです。布団やベッドの上でできる簡単なもので十分です。

- 首や肩をゆっくり回す

- 仰向けに寝て両膝を抱え、腰を伸ばす

- 開脚して股関節周りを優しく伸ばす

などのストレッチを、それぞれ30秒から1分程度、深い呼吸と共に行ってみましょう。身体の力が抜け、温まっていくのを感じられるはずです。

自分に合った寝具を見直す

毎日使っている寝具が、実は睡眠の質を大きく左右している可能性があります。枕の高さが合っていなかったり、マットレスが硬すぎたり柔らかすぎたりすると、寝姿勢が不自然になり、首や肩、腰に負担がかかります。その結果、寝返りがスムーズに打てず、眠りが浅くなったり、朝起きた時に身体の痛みを感じたりすることがあります。

- 枕: 仰向けに寝た時に、首のカーブを自然に支え、顔の角度が5度前後になる高さが理想とされています。横向きに寝た時には、首筋とマットレスが平行になる高さが必要です。

- マットレス: 適度な硬さがあり、寝返りが打ちやすいものを選びましょう。柔らかすぎると腰が沈み込んで腰痛の原因になり、硬すぎると身体の凸部分に圧力が集中して血行が悪くなります。

- 掛け布団: 季節に合った、軽くて保温性・吸湿性の高いものを選ぶことで、快適な温度と湿度を保つことができます。

寝具は決して安い買い物ではありませんが、人生の約3分の1を過ごす場所への投資と考えると、その価値は計り知れません。もし、朝起きた時に身体のどこかに不調を感じるようであれば、一度寝具の見直しを検討してみることをおすすめします。

まとめ

質の高い睡眠は、心と身体の健康を維持し、充実した毎日を送るための基盤です。この記事では、そのための有効な手段として「音楽」の活用法を多角的に掘り下げてきました。

最後に、本記事の要点を振り返ります。

睡眠の質を上げる音楽には、主に3つの効果が期待できます。

- リラックス効果: 心地よい音楽がセロトニンの分泌を促し、ストレスホルモンを抑制することで、心身の緊張を和らげます。

- 自律神経の調整: ゆったりとしたリズムが副交感神経を優位にし、活動モードから休息モードへの切り替えをスムーズにします。

- マスキング効果: BGMとなる音楽が、睡眠を妨げる気になる雑音を覆い隠し、静かで安定した音環境を作り出します。

快眠につながる音楽を選ぶ際には、4つの基準を意識することが重要です。

- 歌詞のないインストゥルメンタル曲を選ぶ。

- 安静時の心拍数に近いゆったりとしたテンポ(BPM60~80程度)の曲を選ぶ。

- 「1/fゆらぎ」を含む川のせせらぎや雨音などの自然音を取り入れる。

- リラックス状態を示すα波を誘発する音楽(ヒーリング、アンビエントなど)を選ぶ。

音楽の効果を最大化するためには、聴き方にも工夫が必要です。

- 入眠儀式として、就寝の30分~1時間前から聴き始める。

- 深い眠りを妨げないよう、スリープタイマーで自動的に停止させる。

- 脳への刺激を避けるため、かすかに聴こえる程度の小さな音量に設定する。

- 身体的な束縛をなくし、自然な音響空間を作るため、イヤホンではなくスピーカーで流す。

一方で、アップテンポな曲や歌詞のある曲、感情が揺さぶられる好きなアーティストの曲は、脳を覚醒させてしまうため、就寝前には避けるべきです。

そして、音楽は万能薬ではありません。寝る前のスマホ操作を控える、ぬるめのお湯で入浴する、リラックスできるアロマを焚く、軽いストレッチを行う、自分に合った寝具を見直すといった生活習慣の改善と組み合わせることで、睡眠の質はさらに向上します。

本日ご紹介した音楽やアプリ・サービスは、どれも今夜からすぐに試せるものばかりです。まずは気になった一曲を、おすすめの聴き方で試してみてはいかがでしょうか。あなたにとって最高にリラックスできる癒やしの一曲が、穏やかで快適な眠りへの扉を開いてくれることを願っています。