「夜、しっかり寝たはずなのに、朝起きるのがつらい」「日中、どうにも眠くて仕事に集中できない」。現代社会において、このような悩みを抱える人は少なくありません。その原因は、睡眠時間だけでなく「睡眠の質」にあるかもしれません。

この記事では、睡眠の質の定義から、その重要性、質を低下させる原因、そして具体的な改善方法までを網羅的に解説します。ご自身の睡眠を見直し、心身ともに健やかな毎日を送るための一助となれば幸いです。

目次

睡眠の質とは

私たちは毎日、人生の約3分の1を睡眠に費やしています。しかし、その時間の長さだけで睡眠の価値が決まるわけではありません。重要なのは、その「質」です。では、具体的に「睡眠の質」とは何を指すのでしょうか。ここでは、その定義から重要性、そして質を左右する睡眠のメカニズムまでを掘り下げて解説します。

睡眠の質の定義

睡眠の質とは、単に眠っている時間の長さだけでなく、その深さ、連続性、そして目覚めた時の爽快感などを含めた、睡眠全体の総合的な評価を指します。質の高い睡眠は、心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に引き出すための基盤となります。

具体的には、以下の要素が睡眠の質を構成していると考えられています。

- 寝つきの良さ(入眠潜時): ベッドに入ってからスムーズに眠りにつけるか。一般的には、30分以内に入眠できるのが望ましいとされています。

- 睡眠の継続性(中途覚醒): 夜中に何度も目が覚めることなく、朝までぐっすり眠り続けられるか。目が覚めてもすぐに再入眠できるかも重要な要素です。

- 睡眠の深さ: 脳と体をしっかりと休ませる「深いノンレム睡眠」が十分にとれているか。

- 睡眠効率: ベッドで横になっている時間のうち、実際に眠っている時間の割合。一般的に85%以上が望ましいとされています。(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット)

- 起床時の爽快感: 朝、すっきりと目覚め、心身ともに回復した感覚があるか。

これらの要素が総合的に満たされている状態が、「睡眠の質が高い」状態といえます。逆に、どれだけ長く寝ても、寝つきが悪かったり、夜中に何度も目が覚めたり、朝だるさが残ったりする場合は、「睡眠の質が低い」と考えられます。

睡眠の質が重要な理由

なぜ、私たちは睡眠の「質」にこだわる必要があるのでしょうか。それは、質の高い睡眠が私たちの心と体に多岐にわたる恩恵をもたらすからです。

心と体の疲労回復

睡眠中、特に深いノンレム睡眠の段階で、成長ホルモンが活発に分泌されます。このホルモンは、子どもの成長だけでなく、成人にとっても重要な役割を果たします。日中の活動で傷ついた細胞の修復や再生を促し、筋肉や骨、皮膚などの新陳代謝を活発にします。つまり、質の高い睡眠は、肉体的な疲労を回復させ、体をメンテナンスするための不可欠な時間なのです。

記憶の整理と定着

日中に学習したことや経験したことは、睡眠中に脳内で整理され、記憶として定着します。特に、浅い眠りであるレム睡眠中には、記憶の整理・固定が活発に行われることがわかっています。試験勉強や新しいスキルの習得など、知的活動の成果を最大限に高めるためには、十分な質と量の睡眠が欠かせません。

精神の安定

睡眠は、感情のコントロールにも深く関わっています。睡眠不足になると、脳の前頭前野の機能が低下し、些細なことでイライラしたり、不安を感じやすくなったりします。質の高い睡眠は、ストレスによって乱れた自律神経のバランスを整え、セロトニンやドーパミンといった神経伝達物質の分泌を正常化することで、心の安定を保つ働きがあります。

生活習慣病などのリスク軽減

慢性的な睡眠不足や質の低い睡眠は、さまざまな健康問題のリスクを高めることが知られています。例えば、食欲を抑制するホルモン「レプチン」の分泌が減少し、食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌が増加するため、肥満になりやすくなります。また、インスリンの働きが悪くなることで糖尿病のリスクが上昇したり、交感神経が優位な状態が続くことで高血圧や心臓病のリスクが高まることも指摘されています。(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット)

免疫機能の向上

睡眠中には、免疫システムを活性化させるサイトカインという物質が産生されます。睡眠が不足すると、このサイトカインの産生が減少し、ウイルスや細菌に対する抵抗力が低下します。風邪をひきやすくなったり、病気の回復が遅れたりするのはこのためです。質の高い睡眠は、体を病気から守るための重要な防御機構なのです。

ホルモンバランスの調整

睡眠は、成長ホルモンや食欲関連ホルモンだけでなく、性ホルモンやストレスホルモン(コルチゾール)など、体内のさまざまなホルモンの分泌リズムを調整しています。このバランスが崩れると、月経不順や肌荒れ、さらには意欲の低下など、心身にさまざまな不調が現れる可能性があります。

睡眠の質が低いと起こるデメリット

睡眠の質が重要な理由の裏返しとして、質が低い状態が続くと心身に多くのデメリットが生じます。

- 日中のパフォーマンス低下: 集中力、注意力、判断力、記憶力が低下し、仕事や学業の効率が悪くなります。単純なミスが増えたり、新しいことを覚えるのが難しくなったりします。

- 心身の不調: 慢性的な疲労感、頭痛、肩こり、めまいなどの身体的な不調が現れやすくなります。

- 情緒不安定: イライラしやすくなる、気分が落ち込む、不安が強くなるなど、精神的に不安定な状態に陥りやすくなります。

- 健康リスクの増大: 前述の通り、肥満、糖尿病、高血圧、心疾患、脳卒中などの生活習慣病のリスクが高まります。また、免疫力の低下により感染症にかかりやすくなります。

- 事故のリスク: 強い眠気による居眠り運転や労働災害など、重大な事故につながる危険性が高まります。

これらのデメリットは、私たちの日常生活の質(QOL)を著しく損なう可能性があります。

睡眠の質を左右するレム睡眠とノンレム睡眠

睡眠の質を理解する上で欠かせないのが、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2種類の睡眠です。私たちの睡眠は、この2つの睡眠が約90分の周期で一晩に4〜5回繰り返されることで構成されています。

| 睡眠の種類 | 特徴 | 主な役割 |

|---|---|---|

| ノンレム睡眠 | ・脳が休息している状態 ・深い眠り(特にステージN3) ・体はリラックスしているが、筋肉の緊張は保たれる |

・脳と体の疲労回復 ・成長ホルモンの分泌 ・免疫機能の強化 |

| レム睡眠 | ・体は休息しているが、脳は活動している状態 ・浅い眠り ・急速な眼球運動(Rapid Eye Movement)が見られる ・夢を見ることが多い |

・記憶の整理と定着 ・感情の整理 ・精神的なストレスの解消 |

ノンレム睡眠は、その深さによってさらに3つのステージ(N1, N2, N3)に分けられます。N1が最も浅く、N3が最も深い睡眠(徐波睡眠とも呼ばれる)です。睡眠の質において特に重要なのが、この深いノンレム睡眠(N3)です。ここで脳と体が最も深く休息し、成長ホルモンが大量に分泌されます。

一方、レム睡眠は「体の眠り」、ノンレム睡眠は「脳の眠り」と表現されることもあります。レム睡眠中は脳が活発に働き、日中の情報を整理したり、感情を処理したりしています。

質の高い睡眠とは、このノンレム睡眠とレム睡眠が適切なバランスで、周期的に繰り返されることを意味します。特に、睡眠の前半に深いノンレム睡眠が集中して現れ、後半になるにつれてレム睡眠の割合が増えていくのが理想的なパターンです。ストレスや不規則な生活によってこのリズムが乱れると、睡眠の質は著しく低下してしまうのです。

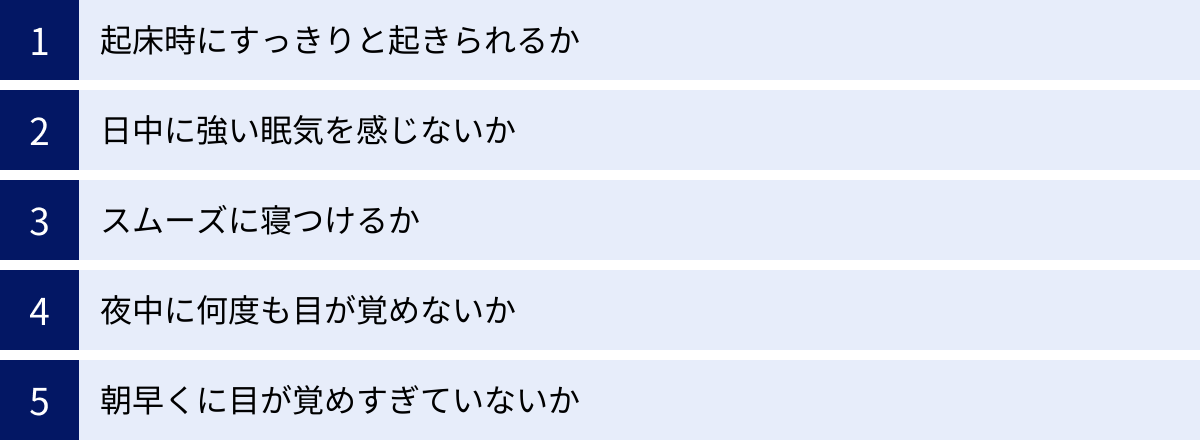

あなたの睡眠の質は大丈夫?5つのセルフチェック

自分の睡眠の質がどの程度なのか、気になっている方も多いでしょう。専門的な機器を使わなくても、日々のちょっとしたサインから睡眠の質を推し量ることができます。ここでは、誰でも簡単にできる5つのセルフチェック項目を紹介します。一つでも当てはまる項目があれば、睡眠の質が低下しているサインかもしれません。

① 起床時にすっきりと起きられるか

朝、目覚まし時計が鳴った時、爽快な気分でスムーズに起き上がれるかどうかは、睡眠の質を判断する最も分かりやすい指標の一つです。

質の高い睡眠がとれていると、心身の疲労がしっかりと回復し、自然に目が覚め、活動を開始する準備が整った状態で朝を迎えられます。アラームに頼らずとも、いつもと同じくらいの時間に目が覚めることも多いでしょう。

逆に、以下のような状態であれば、睡眠の質が低い可能性があります。

- 目覚まし時計を何度もスヌーズしないと起きられない

- 目が覚めても、体のだるさや重さが抜けない

- 頭がぼーっとしていて、はっきりしない(睡眠慣性)

- 起きた時に頭痛や肩こりを感じる

これらの症状は、睡眠中に十分に疲労が回復できていない証拠です。特に、深いノンレム睡眠が不足しているか、睡眠時無呼吸症候群などによって睡眠が断片化している可能性が考えられます。朝の目覚めの感覚は、夜間の睡眠がどうであったかを映し出す鏡と言えるでしょう。

② 日中に強い眠気を感じないか

日中の覚醒状態も、睡眠の質を評価する重要なバロメーターです。質の高い睡眠がとれていれば、日中は集中力を維持し、活発に活動できます。昼食後に多少の眠気を感じるのは生理的な現象ですが、それ以外の時間帯、特に午前中や、会議中・運転中など、集中すべき場面で抗いがたい強い眠気に襲われる場合は注意が必要です。

以下のような経験はありませんか?

- 仕事中や授業中に、気づいたら居眠りをしている

- 会話の途中で、一瞬意識が飛ぶことがある

- 電車やバスに乗ると、すぐに眠り込んでしまう

- 休日は、平日の睡眠不足を補うために昼過ぎまで寝てしまう

これらの症状は、夜間の睡眠だけでは足りていない、あるいは質が低いために、「睡眠負債」が蓄積しているサインです。睡眠負債とは、日々のわずかな睡眠不足が借金のように積み重なっていく状態を指します。この状態が続くと、認知機能や作業効率が著しく低下し、重大なミスや事故につながるリスクも高まります。日中の眠気は、単なる「眠い」という感覚ではなく、体からの危険信号と捉えることが大切です。

③ スムーズに寝つけるか

ベッドに入ってから眠りにつくまでの時間(入眠潜時)も、睡眠の質に関わる要素です。心身がリラックスし、自然な眠気があれば、比較的スムーズに入眠できます。

一般的に、ベッドに入ってから15分〜30分程度で眠りにつくのが理想的とされています。これよりも早く、横になった途端に眠ってしまう(5分以内など)場合は、慢性的な睡眠不足や過度の疲労が蓄積している可能性があります。

一方で、以下のような状態は「入眠障害」のサインかもしれません。

- ベッドに入ってから30分以上、時には1時間以上も眠れない

- 眠ろうとすればするほど、目が冴えてしまう

- 仕事のことや悩み事が頭の中を駆け巡り、リラックスできない

寝つきが悪い原因は、ストレスや不安、就寝前のスマートフォンの使用、カフェインの摂取などさまざまです。寝室が「眠れない場所」として脳にインプットされてしまうと、ますます眠りにくくなるという悪循環に陥ることもあります。スムーズな入眠は、質の高い睡眠への入り口であり、ここにつまずきがある場合は、生活習慣や就寝前の過ごし方を見直す必要があります。

④ 夜中に何度も目が覚めないか

睡眠の継続性も、質の高さを測る上で非常に重要です。質の良い睡眠は、途中で途切れることなく、朝まで持続します。トイレなどで一度や二度目が覚めること自体は、加齢とともによく見られる現象であり、すぐにまた眠れるのであれば大きな問題ではありません。

しかし、以下のような場合は「中途覚醒」という睡眠障害の可能性があります。

- 一晩に3回以上目が覚める

- 一度目が覚めると、なかなか寝付けない

- 物音や少しの光など、些細な刺激で目が覚めてしまう

- 悪夢を見て目が覚めることが多い

中途覚醒が頻繁に起こると、深いノンレム睡眠のサイクルが妨げられ、睡眠が断片化してしまいます。これにより、睡眠時間は確保できていても、脳と体の休息が不十分になり、翌日に疲労感や眠気を持ち越すことになります。原因としては、ストレス、アルコールの摂取、睡眠時無呼吸症候群、頻尿、寝室環境の問題などが考えられます。

⑤ 朝早くに目が覚めすぎていないか

自分が起きようと思っている時刻よりも、2時間以上も早く目が覚めてしまい、その後再び眠ることができない状態も、睡眠の質が低下しているサインです。これは「早朝覚醒」と呼ばれ、特に高齢者やうつ病の患者によく見られる症状の一つです。

- まだ暗い午前3時や4時に目が覚めてしまう

- もっと眠りたいのに、目が冴えてしまって眠れない

- そのまま起きているしかなく、日中に強い眠気を感じる

早朝覚醒は、体内時計のリズムが前にずれてしまうことや、加齢によって深い睡眠が減少し、浅い睡眠が増えることなどが原因で起こります。また、精神的なストレスや不安が背景にあることも少なくありません。必要な睡眠時間が確保できないため、日中の活動に支障をきたすだけでなく、精神的な健康にも影響を及ぼす可能性があります。

これらの5つのセルフチェック項目は、あくまで簡易的なものです。もし複数の項目に長期間当てはまるようであれば、一度、専門的な方法でご自身の睡眠を評価してみることをおすすめします。

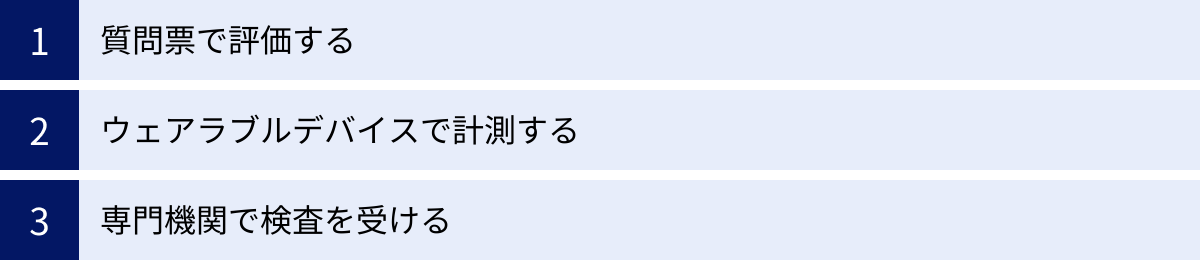

睡眠の質を客観的に測る3つの方法

セルフチェックで「もしかして睡眠の質が低いかも?」と感じた場合、より客観的な指標で現状を把握することが、具体的な改善策を立てる上で役立ちます。ここでは、専門家も使用する質問票から、手軽なウェアラブルデバイス、そして専門機関での精密検査まで、睡眠の質を客観的に測る3つの方法を紹介します。

① 質問票で評価する

国際的に標準化された質問票を用いることで、自身の睡眠の状態を多角的に、かつ数値で評価できます。これらの質問票は、睡眠専門のクリニックなどでも広く活用されています。

ピッツバーグ睡眠質問票 (PSQI)

ピッツバーグ睡眠質問票(Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI)は、過去1ヶ月間の睡眠の質を評価するために世界中で最も広く使用されている質問票の一つです。19の質問項目からなり、以下の7つの要素について評価し、それぞれを0〜3点で点数化します。

- 主観的な睡眠の質: 自分の睡眠の質を全体的にどう評価しているか。

- 睡眠潜時(寝つき): ベッドに入ってから眠るまでにかかる時間。

- 睡眠時間: 実際の夜間の睡眠時間。

- 習慣的睡眠効率: ベッドにいる時間と実際の睡眠時間の比率。

- 睡眠妨害: 夜中に目が覚める、トイレに起きる、いびきをかくなどの頻度。

- 睡眠薬の使用: 睡眠薬を使用しているか。

- 日中の機能不全: 日中に眠気を感じたり、何かをする気力がなかったりする頻度。

これらの合計点(0〜21点)を算出し、合計点が6点以上の場合、睡眠に何らかの問題がある可能性が示唆されます。(参照:M.E.Res Co.,Ltd. 日本語版ピッツバーグ睡眠質問票(PSQI-J))

この質問票は、単に「眠れているか」だけでなく、睡眠の多面的な側面を捉えることができるため、自分の睡眠の問題点がどこにあるのかを具体的に把握するのに役立ちます。

エプワース眠気尺度 (ESS)

エプワース眠気尺度(Epworth Sleepiness Scale, ESS)は、日中の過度な眠気を評価するために用いられる世界標準の質問票です。睡眠の質が低いと、日中の眠気として症状が現れることが多いため、この尺度は間接的に睡眠の質を評価する指標となります。

具体的には、以下の8つの日常生活の状況において、どのくらいうとうとする(眠ってしまう)かを0〜3点の4段階で回答します。

- 座って何かを読んでいる時

- テレビを見ている時

- 会議や劇場などで、座って何もしていない時

- 乗客として1時間以上続けて自動車に乗っている時

- 午後に横になって休息している時

- 座って誰かと話している時

- 昼食後(飲酒なし)に静かに座っている時

- 自動車を運転中に、信号などで数分間止まっている時

合計点(0〜24点)を計算し、一般的に11点以上で「眠気あり」と判断され、睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害が疑われる場合があります。この質問票は、自分では気づきにくい日中の眠気のレベルを客観視し、専門医への相談のきっかけにもなります。

② ウェアラブルデバイスで計測する

近年、スマートウォッチやスマートリングなどのウェアラブルデバイスが急速に普及し、多くの製品に睡眠をトラッキングする機能が搭載されています。これらのデバイスは、加速度センサーで体の動きを、光学式心拍センサーで心拍数や心拍変動を計測することで、睡眠の状態を推定します。

主な計測項目には以下のようなものがあります。

- 総睡眠時間: 実際に眠っていた合計時間。

- 睡眠ステージ: 浅い睡眠、深い睡眠、レム睡眠といった睡眠段階の分布。

- 中途覚醒: 夜中に目が覚めた回数や時間。

- 睡眠スコア: 各種データを総合的に評価し、睡眠の質を100点満点などでスコア化。

- 心拍数・呼吸数: 睡眠中の平均的な心拍数や呼吸数の変化。

これらのデバイスの最大のメリットは、手軽に毎日の睡眠データを記録し、可視化できる点です。日々の生活習慣(運動、食事、飲酒など)が睡眠にどう影響しているかを客観的なデータで確認できるため、行動変容のモチベーションにつながりやすいでしょう。

ただし、注意点もあります。ほとんどの民生用ウェアラブルデバイスは医療機器ではなく、その測定精度には限界があります。特に睡眠ステージの判定は、脳波を直接測定するわけではないため、あくまで「推定値」です。しかし、日々の相対的な変化を追跡し、睡眠改善のヒントを得るツールとしては非常に有用です。

③ 専門機関で検査を受ける

セルフチェックやウェアラブルデバイスで問題が示唆され、特に大きないびき、睡眠中の呼吸停止、日中の激しい眠気などの症状がある場合は、睡眠を専門とする医療機関(睡眠クリニックなど)で精密検査を受けることを検討しましょう。

代表的な検査が終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)です。これは、一晩病院に宿泊し、体にさまざまなセンサーを装着して睡眠中の脳波、眼球運動、あごの筋電図、心電図、呼吸、血中酸素飽和度などを連続的に記録する検査です。

PSG検査によって、以下のような詳細な情報がわかります。

- 正確な睡眠の構造: レム睡眠とノンレム睡眠(ステージN1, N2, N3)の正確な時間と割合。

- 睡眠の分断: 脳波上の覚醒反応(目が覚めていなくても脳が起きてしまう状態)の回数。

- 呼吸イベント: 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の有無、重症度。

- 不随意運動: むずむず脚症候群や周期性四肢運動障害の有無。

この検査は、睡眠の質を評価する上での「ゴールドスタンダード(最も信頼性の高い基準)」とされています。ウェアラブルデバイスが提供するデータとは比較にならないほど詳細かつ正確であり、睡眠障害の確定診断や治療方針の決定に不可欠です。費用や時間はかかりますが、深刻な睡眠の問題を抱えている場合には、根本的な原因を特定するための最も確実な方法です。

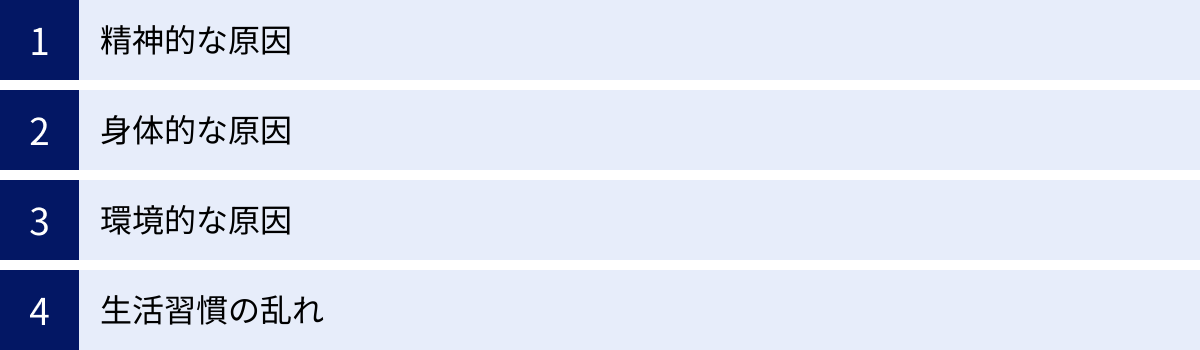

睡眠の質が下がる4つの原因

質の高い睡眠を得るためには、まずその質を低下させている原因を特定することが重要です。睡眠の質が下がる原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っている場合がほとんどです。ここでは、主な原因を「精神的」「身体的」「環境的」「生活的」の4つのカテゴリーに分けて詳しく解説します。

① 精神的な原因(ストレスなど)

現代社会において、睡眠の質を低下させる最も大きな原因の一つが精神的なストレスです。仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安など、さまざまなストレスは自律神経のバランスを乱します。

私たちの体には、活動時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に優位になる「副交感神経」があります。通常、夜になると副交感神経が優位になり、心身がリラックスモードに切り替わることで自然な眠りが訪れます。しかし、強いストレスにさらされていると、夜になっても交感神経が活発なままの状態が続いてしまいます。

この状態では、

- 心拍数や血圧が下がらず、興奮状態が続くため寝つきが悪くなる(入眠障害)。

- 眠りが浅くなり、些細な物音でも目が覚めやすくなる(中途覚醒)。

- 悩み事が頭から離れず、リラックスできない。

といった問題が生じます。また、「眠らなければ」という焦りやプレッシャー自体が新たなストレスとなり、さらに眠れなくなるという悪循環(精神生理性不眠)に陥ることも少なくありません。

さらに、うつ病や不安障害といった精神疾患も、不眠と密接な関係があります。不眠がうつ病の症状として現れることもあれば、不眠が続くことでうつ病を発症するリスクが高まることも知られています。精神的な不調が長引く場合は、一人で抱え込まずに専門家(心療内科や精神科)に相談することが重要です。

② 身体的な原因(病気や痛みなど)

何らかの病気や身体的な不調が、睡眠の質を直接的に低下させているケースも多くあります。本人も自覚していない病気が隠れている可能性もあるため、注意が必要です。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS): 睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりする病気です。これにより、体は低酸素状態に陥り、脳が覚醒してしまいます。本人は目が覚めた自覚がなくても、睡眠が断片化されるため深い眠りが得られません。大きないびき、日中の強い眠気、起床時の頭痛などが特徴的な症状です。

- むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群): 夕方から夜にかけて、脚に「むずむずする」「虫が這うような」といった不快な感覚が現れ、「脚を動かしたい」という強い衝動にかられる病気です。じっとしていると症状が悪化するため、入眠を著しく妨げます。

- 周期性四肢運動障害: 睡眠中に、本人の意思とは関係なく足先などがピクッと動く運動が周期的に繰り返される病気です。この動きによって脳が覚醒し、睡眠が妨げられます。

- 痛みや痒み: 関節リウマチや腰痛、頭痛などの慢性的な痛みが睡眠を妨げることがあります。また、アトピー性皮膚炎などの痒みも、安眠を妨げる大きな要因です。

- 頻尿: 前立腺肥大症や過活動膀胱などにより、夜中に何度もトイレに起きることで睡眠が中断されます。

- その他: アレルギー性鼻炎による鼻づまり、逆流性食道炎による胸やけなども、快適な睡眠を妨げる原因となります。

これらの身体的な原因が疑われる場合は、まず原因となっている病気の治療を優先することが、睡眠の質を改善するための第一歩となります。

③ 環境的な原因(寝室の環境など)

意外と見過ごされがちですが、寝室の環境も睡眠の質に大きな影響を与えます。五感に伝わる情報が快適でないと、脳はリラックスできず、質の高い睡眠は得られません。

- 光: 光は体内時計を調整する最も強力な因子です。夜間に強い光、特にスマートフォンやPCの画面から発せられるブルーライトを浴びると、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌が抑制され、寝つきが悪くなったり眠りが浅くなったりします。寝室が明るすぎたり、窓から街灯の光が差し込んだりするのも問題です。

- 音: 交通騒音、近隣の生活音、家族のいびきなど、睡眠を妨げる騒音はさまざまです。人は眠っている間も聴覚は働いており、たとえ目が覚めなくても、騒音によって眠りが浅くなることがわかっています。

- 温度・湿度: 暑すぎたり寒すぎたりする環境では、快適な睡眠は得られません。体温調節のために体が働き続け、リラックスできないからです。一般的に、寝室の快適な温度は夏場で25〜26℃、冬場で22〜23℃、湿度は通年で50〜60%が目安とされています。

- 寝具: 体に合わない寝具は、睡眠の質を著しく低下させます。

- マットレス: 柔らかすぎると腰が沈み込んで寝返りが打ちにくく、硬すぎると体に圧力が集中して血行が悪くなります。

- 枕: 高すぎたり低すぎたりすると、首や肩に負担がかかり、いびきや肩こりの原因になります。

- 掛け布団: 重すぎると寝返りを妨げ、保温性や通気性が悪いと、布団の中の温度や湿度が不快になります。

寝室を「快適に眠るためだけの場所」として最適化することが、質の高い睡眠への近道です。

④ 生活習慣の乱れ

日中の過ごし方や就寝前の行動など、日々の生活習慣が積み重なって睡眠の質を左右します。

- 不規則な生活リズム: 起床時刻や就寝時刻が毎日バラバラだと、体内時計が乱れてしまいます。体内時計が乱れると、眠るべき時間に眠気が来なかったり、起きるべき時間に起きられなかったりします。特に休日の寝だめは、体内時計をさらに狂わせる原因となるため注意が必要です。

- 就寝前の刺激物: カフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶など)、アルコール、ニコチン(タバコ)は、いずれも睡眠の質を低下させます。詳細は後述しますが、これらは就寝前には避けるべき代表的なものです。

- 就寝直前の食事: 就寝直前に食事をとると、消化活動のために胃腸が働き続けることになり、体が休息モードに入れません。深い睡眠が妨げられる原因となります。

- 運動不足: 日中に適度な運動をしないと、心地よい疲労感が得られず、寝つきが悪くなることがあります。また、運動にはストレス解消効果や、睡眠を深くする効果もあります。

- 日中の昼寝: 長すぎる昼寝(30分以上)や、夕方以降の昼寝は、夜間の睡眠を妨げる原因になります。

これらの原因は、互いに影響し合っています。例えば、ストレスで眠れない(精神的原因)→アルコールに頼る(生活習慣)→眠りが浅くなる→日中眠い(身体的影響)というように、悪循環に陥りやすいのが特徴です。自分の生活を振り返り、どこに問題があるのかを冷静に分析することから始めてみましょう。

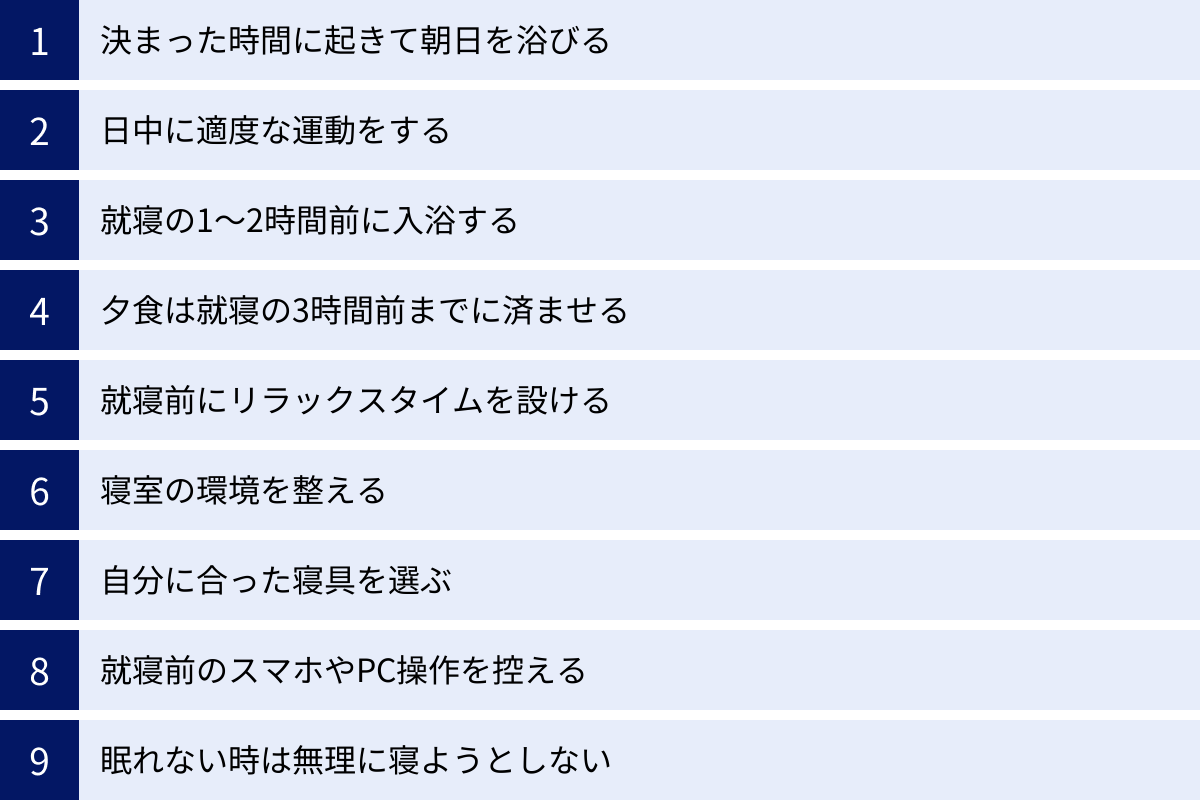

睡眠の質を高める9つの習慣

睡眠の質が低下する原因を理解したら、次はいよいよ具体的な改善策を実践する番です。ここでは、日常生活にすぐに取り入れられる、睡眠の質を高めるための9つの効果的な習慣を紹介します。一つずつでも構いませんので、できそうなことから始めてみましょう。

① 決まった時間に起きて朝日を浴びる

睡眠の質を高める上で最も重要と言っても過言ではないのが、毎朝同じ時間に起きることです。私たちの体には、約24時間周期でリズムを刻む「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この時計が、睡眠と覚醒のサイクルをコントロールしています。

朝、太陽の光を浴びると、その光の刺激が脳に伝わり、体内時計がリセットされます。体内時計がリセットされると、覚醒を促すホルモン「セロトニン」の分泌が活発になります。そして、このセロトニンは、リセットから約14〜16時間後に、睡眠を促すホルモン「メラトニン」に変換されます。

つまり、毎朝決まった時間に起きて朝日を浴びることで、夜に自然な眠気が訪れるリズムを作ることができるのです。休日も平日と同じ時間に起きるのが理想ですが、難しい場合でもプラス2時間以内に留めましょう。起きたらまずカーテンを開け、ベランダに出たり、窓際で朝食をとったりして、15分以上は光を浴びる習慣をつけるのがおすすめです。

② 日中に適度な運動をする

日中の適度な運動は、夜の睡眠の質を向上させる強力な味方です。運動には主に2つの効果があります。

- 深部体温のコントロール: 運動をすると、体の内部の温度である「深部体温」が上昇します。そして、運動後、時間をかけてこの深部体温が下がっていきます。人間は、この深部体温が低下するタイミングで眠気を感じるようにできています。日中に運動で体温をしっかり上げておくことで、夜にかけての体温の下降勾配が大きくなり、スムーズな入眠と深い睡眠を促します。

- ストレス解消: 運動は、ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、幸福感をもたらすエンドルフィンの分泌を促します。精神的なストレスを軽減し、リラックスした状態で眠りにつく助けとなります。

運動の種類は、ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなどの有酸素運動が特に効果的です。時間は30分程度、週に3〜5回行うのが目標です。運動する時間帯は、就寝の3時間前くらいまでが最適です。就寝直前の激しい運動は、逆に交感神経を興奮させてしまうため避けましょう。

③ 就寝の1~2時間前に入浴する

就寝前の入浴も、運動と同様に深部体温をコントロールするために有効な習慣です。就寝の90分〜120分前に、38℃〜40℃程度のぬるめのお湯に15分〜20分ほど浸かるのがおすすめです。

入浴によって一時的に上昇した深部体温が、お風呂から上がった後に放熱されて徐々に下がっていきます。この体温の低下が、脳に「そろそろ眠る時間だ」というサインを送り、リラックスした状態で自然な眠りへと誘います。

熱すぎるお湯(42℃以上)や長時間の入浴は、交感神経を刺激してしまい逆効果になることがあるので注意が必要です。シャワーだけで済ませる場合も、少し熱めのシャワーを浴びて体温を上げてから、クールダウンする時間を設けると良いでしょう。

④ 夕食は就寝の3時間前までに済ませる

就寝時に胃の中に食べ物が残っていると、体は消化活動を優先するため、脳と体が十分に休息できません。消化には通常2〜3時間かかると言われています。そのため、夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想的です。

もし仕事などで帰宅が遅くなり、どうしても就寝直前に食事をとる必要がある場合は、消化の良いものを選びましょう。おかゆ、うどん、スープ、豆腐、白身魚などがおすすめです。脂っこいものや、肉類などの消化に時間がかかるものは避けるようにしましょう。

⑤ 就寝前にリラックスタイムを設ける

日中の活動モード(交感神経優位)から、夜の休息モード(副交感神経優位)へとスムーズに切り替えるために、就寝前の30分〜1時間は、自分なりのリラックスタイムを設けることを習慣にしましょう。

- 読書: 興奮する内容のものではなく、穏やかな気持ちになれる本を選びましょう。

- 音楽鑑賞: クラシックやヒーリングミュージックなど、歌詞のないゆったりとした曲がおすすめです。

- アロマテラピー: ラベンダー、カモミール、ベルガモットなど、リラックス効果のある精油の香りを楽しむ。

- 軽いストレッチやヨガ: 筋肉の緊張をほぐし、血行を促進します。呼吸を意識しながらゆっくりと行いましょう。

- 瞑想・マインドフルネス: 深呼吸を繰り返しながら、「今ここ」に意識を集中させることで、頭の中の雑念を払い、心を落ち着けます。

自分にとって心地よいと感じる方法を見つけ、「これをしたら眠る時間」という入眠儀式(スリープセレモニー)を作るのが効果的です。

⑥ 寝室の環境(光・音・温度)を整える

原因のセクションでも触れましたが、寝室を快適な空間に整えることは非常に重要です。

- 光: 寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光カーテンを利用して外からの光を遮断しましょう。豆電球などの小さな明かりも、気になる場合は消すか、フットライトなど直接目に入らないものを選びます。

- 音: 外部の騒音が気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシン(安眠効果のある環境音を流す装置)の活用を検討してみましょう。

- 温度・湿度: エアコンや加湿器・除湿器を適切に使い、夏は25〜26℃、冬は22〜23℃、湿度は50〜60%を目安に、自分が快適だと感じる環境を保ちましょう。

⑦ 自分に合った寝具を選ぶ

人生の3分の1を過ごす寝具への投資は、睡眠の質を高める上で非常に有効です。

- マットレス: 仰向けに寝た時に、背骨のS字カーブが自然に保たれる硬さが理想です。実際に店舗で試してみて、寝返りがスムーズに打てるかを確認しましょう。

- 枕: マットレスと同様に、首の骨(頸椎)が自然なカーブを描ける高さが適切です。横向きになった時に、頭から背骨がまっすぐになる高さを目安に選びます。素材も、そばがら、羽毛、低反発ウレタンなど様々なので、好みの感触のものを選びましょう。

- 掛け布団: 季節に合わせて、保温性と吸湿・放湿性に優れたものを選びましょう。

⑧ 就寝前のスマホやPC操作を控える

スマートフォンやPC、タブレットの画面から発せられるブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制します。これにより、体内時計が後ろにずれ込み、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。

また、SNSやニュース、ゲームなどの刺激的な情報は、脳を興奮させてしまい、リラックスを妨げます。少なくとも就寝の1時間前には、これらのデジタルデバイスの使用を終えることを強く推奨します。どうしても使用する必要がある場合は、画面の明るさを下げたり、ブルーライトカット機能(ナイトモード)を活用したりしましょう。

⑨ 眠れない時は無理に寝ようとしない

ベッドに入ってもなかなか眠れない時、「早く眠らなきゃ」と焦れば焦るほど、脳が覚醒してしまいます。15分〜20分経っても眠れない場合は、思い切って一度ベッドから出ましょう。

そして、リビングなど寝室以外の場所へ移動し、リラックスできる活動(穏やかな音楽を聴く、温かいノンカフェインの飲み物を飲むなど)を試してみてください。眠気を感じてから、再びベッドに戻ります。これは「刺激制御法」という認知行動療法の一つで、「ベッド=眠れない場所」というネガティブな条件付けを解消するのに役立ちます。眠れないことに対する不安を和らげることが、結果的にスムーズな入眠につながります。

注意!睡眠の質を低下させるNG行動

睡眠の質を高める習慣を実践すると同時に、質を悪化させてしまうNG行動を避けることも非常に重要です。良かれと思ってやっていることが、実は逆効果という場合もあります。ここでは、特に注意したい3つのNG行動を解説します。

就寝直前の食事

夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想ですが、夜食やおつまみなどを就寝直前に食べる習慣がある方は要注意です。

就寝直前に食事をすると、体は食べ物を消化するために胃腸を活発に動かさなければなりません。本来、睡眠中は心身を休ませるための時間ですが、消化活動が続いていると、内臓は働き続けることになり、体が完全にリラックスできません。特に、深いノンレム睡眠が妨げられ、睡眠の質が著しく低下します。

また、満腹の状態で横になると、胃酸が食道に逆流しやすくなり、逆流性食道炎のリスクを高めます。胸やけや不快感で夜中に目が覚めてしまう原因にもなります。どうしてもお腹が空いて眠れない場合は、消化が良く温かいもの、例えばホットミルクや少量のスープなどを少量摂る程度に留めましょう。脂っこいスナック菓子やラーメンなどは最も避けるべき選択です。

就寝前のカフェイン・アルコール・喫煙

就寝前に摂取すると睡眠に悪影響を及ぼす嗜好品は少なくありません。代表的な3つの物質について、その作用を正しく理解しておきましょう。

| 物質 | 睡眠への影響 | 注意点 |

|---|---|---|

| カフェイン | ・強力な覚醒作用がある ・脳内のアデノシン受容体をブロックし、眠気を妨げる ・深い睡眠を減少させる |

・効果の半減期は約4~6時間 ・夕方以降(特に就寝の6時間前)の摂取は避ける ・コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンク、チョコレートなどに含まれる |

| アルコール | ・入眠を促進する作用があるため「寝酒」として使われがち ・睡眠後半にアセトアルデヒドの覚醒作用で眠りが浅くなる ・中途覚醒や早朝覚醒を引き起こす ・利尿作用で夜中にトイレに行きたくなる ・筋肉を弛緩させ、いびきや睡眠時無呼吸を悪化させる |

・睡眠の質を全体的に見ると、著しく低下させる ・依存性が高いため、寝酒は絶対に避けるべき習慣 |

| ニコチン | ・カフェインと同様の覚醒作用がある ・交感神経を刺激し、心拍数や血圧を上昇させる ・寝つきを悪くし、眠りを浅くする ・睡眠中にニコチンが切れると、離脱症状で目が覚めやすくなる |

・就寝前の喫煙(電子タバコ含む)は避ける ・禁煙することが睡眠改善の根本的な解決策 |

特に「寝酒」は、寝つきが良くなるという短期的なメリットの裏で、睡眠の質を大きく損なうという深刻なデメリットを抱えています。アルコールに頼らないと眠れない状態は、アルコール依存症の入り口とも言えます。睡眠に問題がある場合は、アルコールではなく、先述したリラックス法などを試すようにしましょう。

就寝前の激しい運動

日中の適度な運動は睡眠に良い影響を与えますが、タイミングを間違えると逆効果になります。

就寝直前にランニングや筋力トレーニングなどの激しい運動を行うと、交感神経が活発になり、体温や心拍数が上昇します。体は興奮・覚醒モードに入ってしまうため、リラックスして眠りにつくことが困難になります。脳も体も「これから活動するぞ」という状態になってしまい、スムーズな入眠が妨げられてしまうのです。

運動は、深部体温が自然に下がり始める就寝の3時間前までに終えるのが理想です。もし、夜遅くにしか運動の時間がとれない場合は、激しい運動は避け、心身を落ち着かせる効果のある軽いストレッチやヨガなどに切り替えましょう。これらの運動は副交感神経を優位にし、リラックスを促すため、快眠につながります。

これらのNG行動は、無意識のうちに習慣化している場合も少なくありません。自分の生活を振り返り、一つでも当てはまるものがあれば、今日から見直してみることをおすすめします。良い習慣を増やすことと、悪い習慣を減らすことの両輪で取り組むことが、睡眠の質を向上させるための最短ルートです。

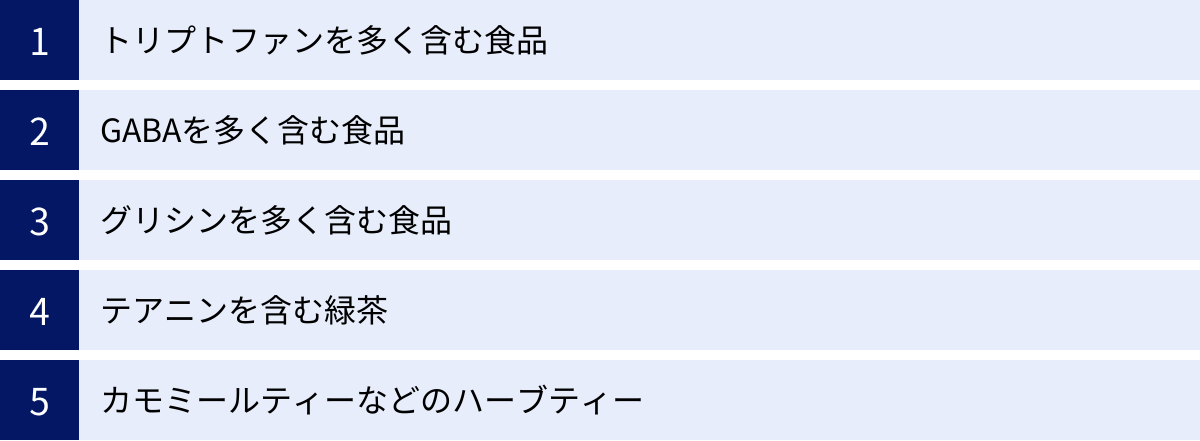

睡眠の質向上をサポートする食べ物・飲み物

日々の食事内容も、睡眠の質に影響を与える重要な要素です。特定の栄養素を意識的に摂取することで、リラックス効果を高めたり、睡眠に関わるホルモンの生成を助けたりすることができます。ここでは、睡眠の質向上をサポートする代表的な栄養素と、それらを多く含む食品・飲み物を紹介します。

トリプトファンを多く含む食品

トリプトファンは、体内で合成できない必須アミノ酸の一つで、睡眠と深く関わるセロトニンとメラトニンの材料となります。

体内でのプロセスは以下の通りです。

食事から摂取したトリプトファン → 脳内でセロトニン(精神を安定させる神経伝達物質)に変換 → 夜になるとセロトニンがメラトニン(睡眠を促すホルモン)に変換

このサイクルをスムーズにするためには、日中に十分なトリプトファンを摂取しておくことが重要です。トリプトファンは、炭水化物(糖質)やビタミンB6と一緒に摂ることで、脳内に効率よく運ばれます。

- 多く含む食品:

- 乳製品: 牛乳、チーズ、ヨーグルト

- 大豆製品: 豆腐、納豆、味噌、豆乳

- 肉類: 鶏むね肉、豚ロース、牛肉

- 魚類: マグロ、カツオなどの赤身魚

- その他: バナナ、ナッツ類(アーモンド、くるみ)、卵、米

朝食にご飯と味噌汁、納豆を食べる、間食にバナナやヨーグルトを選ぶといった工夫で、無理なく摂取できます。

GABAを多く含む食品

GABA(ギャバ/γ-アミノ酪酸)は、脳内に存在する抑制系の神経伝達物質で、興奮を鎮め、心身をリラックスさせる働きがあります。ストレスや不安を和らげ、副交感神経を優位にすることで、穏やかな眠りをサポートします。

GABAは、ストレス社会で注目されている成分であり、サプリメントや機能性表示食品も多く販売されていますが、日常の食事からも摂取可能です。

- 多く含む食品:

- 穀物: 発芽玄米

- 野菜: トマト、かぼちゃ、なす、きゅうり

- 果物: メロン、柑橘類

- その他: 漬物(キムチ、ぬか漬けなど)、じゃがいも

特に発芽玄米は白米に比べてGABAが豊富に含まれているため、主食を切り替えてみるのも良い方法です。

グリシンを多く含む食品

グリシンは、非必須アミノ酸の一種で、睡眠の質、特に「深いノンレム睡眠」を増やす効果があるとして注目されています。グリシンには、体の表面の血流量を増やし、体の熱を効率的に放散させることで深部体温をスムーズに低下させる働きがあります。深部体温が下がると、体は自然な眠りに入りやすくなります。

- 多く含む食品:

- 魚介類: エビ、ホタテ、カニ、イカ、カジキマグロ

- 肉類: 豚肉、牛肉、鶏肉

- その他: ゼラチン(牛すじ、鶏皮など)

特に魚介類の旨味成分として知られており、夕食にこれらの食材を取り入れることで、質の高い睡眠をサポートする効果が期待できます。

テアニンを含む緑茶

テアニンは、緑茶に含まれるアミノ酸の一種で、GABAと同様にリラックス効果やストレス緩和効果があることが知られています。脳波を測定すると、テアニンを摂取した後は、リラックス状態の指標であるα波が増加することが確認されています。

ただし、緑茶には覚醒作用のあるカフェインも含まれています。睡眠前の摂取を考える場合は、カフェイン含有量が少ない「ほうじ茶」や「玄米茶」、あるいは「低カフェイン(デカフェ)」の緑茶を選ぶようにしましょう。特に玉露はテアニンが豊富ですが、カフェインも多いため注意が必要です。

カモミールティーなどのハーブティー

就寝前のリラックスタイムには、ノンカフェインのハーブティーが最適です。中でもカモミールティーは、古くから安眠のための飲み物として親しまれてきました。

カモミールに含まれる「アピゲニン」という成分が、脳のGABA受容体に働きかけ、穏やかな鎮静作用をもたらすと考えられています。温かいカモミールティーの優しい香りと温かさは、心身の緊張をほぐし、心地よい眠りへと誘ってくれるでしょう。

その他、パッションフラワー、リンデン、バレリアンなどのハーブも、安眠効果が期待できるとして知られています。

これらの食品や飲み物は、あくまで睡眠をサポートするものです。薬のように即効性があるわけではありません。バランスの取れた食事を基本とし、これらの食材を上手に取り入れながら、規則正しい生活習慣を続けることが、睡眠の質を根本から改善する鍵となります。

睡眠の質を可視化するおすすめツール5選

自分の睡眠が実際にどうなっているのか、客観的なデータで確認したいと考える方は多いでしょう。近年、高機能なウェアラブルデバイスや設置型の睡眠計が登場し、手軽に睡眠の質を可視化できるようになりました。ここでは、代表的なツールを5つ紹介します。これらのツールは、自分の睡眠パターンを把握し、改善のヒントを得るための強力な味方となります。

| ツール名 | 装着タイプ | 主な計測項目 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Apple Watch | 腕時計型 | 睡眠ステージ、心拍数、呼吸数、血中酸素ウェルネス | iPhoneとのシームレスな連携、総合的な健康管理 |

| Oura Ring | 指輪型 | 睡眠ステージ、心拍数、体表温、活動量 | 準備スコアによるコンディション評価、目立たないデザイン |

| Fitbit | 腕時計/リストバンド型 | 睡眠スコア、睡眠ステージ、心拍数、呼吸数 | 分かりやすいスコア表示、スマートアラーム機能 |

| Brain-Sleep Coin | 非接触型(設置) | 体動、音(いびき等)、寝室環境(温湿度、光、音) | 身体に装着不要、寝室環境も同時に計測 |

| オムロン 睡眠計 | 非接触型(設置) | 睡眠時間、寝つき時間、寝返り、呼吸 | 医療機器メーカーの技術、シンプルな操作性 |

① Apple Watch

iPhoneユーザーにとって最も身近な選択肢の一つがApple Watchです。watchOSに標準搭載されている「睡眠」アプリは、年々進化を続けています。

- 概要: 就寝中に装着することで、加速度センサーと心拍数センサーを用いて睡眠を記録します。データはiPhoneの「ヘルスケア」アプリに自動で同期され、詳細な分析が可能です。

- 特徴: 睡眠ステージ(覚醒、レム睡眠、コア睡眠、深い睡眠)ごとの時間や割合をグラフで分かりやすく表示します。睡眠中の心拍数、呼吸数、手首皮膚温、血中酸素ウェルネス(医療目的ではない)といった多角的なデータも記録。iPhoneとの連携がスムーズで、設定した就寝準備時間になると通知を送る「ウインドダウン」機能など、睡眠習慣の形成をサポートする機能も充実しています。

- 注意点: ほぼ毎日の充電が必要なため、入浴中など日中の時間帯に充電する習慣をつける必要があります。

- 参照:Apple公式サイト

② Oura Ring(オーラリング)

指輪型のスマートデバイスとして注目を集めているのがOura Ringです。睡眠トラッキングに特化した設計思想が特徴です。

- 概要: 指に装着するだけで、睡眠、アクティビティ、心拍数、心拍変動、体表温などを24時間365日記録します。指は手首よりも動脈からの信号を検出しやすく、精度の高いデータ取得が期待できます。

- 特徴: Oura Ringの最大の特徴は「睡眠スコア」「アクティビティスコア」「準備スコア」という3つのスコアです。特に「準備スコア」は、前夜の睡眠の質や日中の活動量、体表温の変化などから、その日の心身のコンディションを評価し、「今日は活動的に過ごすべきか、休息を優先すべきか」をアドバイスしてくれます。デザインがスタイリッシュで、腕時計が苦手な方でも装着しやすい点も魅力です。バッテリーも数日間持続します。

- 参照:Oura公式サイト

③ Fitbit(フィットビット)

ウェアラブルデバイスのパイオニア的存在であるFitbit(現在はGoogle傘下)も、強力な睡眠分析機能を備えています。

- 概要: 腕時計型やリストバンド型のデバイスで、心拍数と体の動きから睡眠を分析します。データは専用アプリで管理します。

- 特徴: 独自の「睡眠スコア」(100点満点)で、毎晩の睡眠の質を直感的に評価できるのが大きな特徴です。睡眠時間、深い睡眠とレム睡眠の時間、回復度(睡眠中の心拍数)の3つの要素から算出されます。また、有料プラン「Fitbit Premium」に加入すると、より詳細な分析や、個人の睡眠パターンに基づいたガイダンス、睡眠時無呼吸の兆候を検知する機能などを利用できます。設定した時間帯の中で、眠りが浅いタイミングで起こしてくれる「スマートアラーム」機能も便利です。

- 参照:Fitbit (Google Store) 公式サイト

④ Brain-Sleep Coin(ブレインスリープコイン)

体に何も着けずに睡眠を計測したい、というニーズに応えるのが非接触型のデバイスです。

- 概要: コイン型のセンサーを枕元に置くだけで、内蔵されたマイクロ波レーダー(ミリ波)が体動や呼吸を検知し、睡眠状態を計測します。

- 特徴: 身体に装着するストレスがない点が最大のメリットです。さらに、デバイス本体が温度、湿度、明るさ、騒音といった寝室の環境も同時に計測してくれるため、「どのような環境で睡眠の質が良くなる(悪くなる)のか」を客観的に分析できます。睡眠専門の企業が開発しているため、睡眠に関するアドバイスも具体的で、同社の寝具などと連携したサービスも展開されています。

- 参照:株式会社ブレインスリープ公式サイト

⑤ オムロン 睡眠計

健康・医療機器メーカーとして知られるオムロンも、独自の技術を活かした睡眠計を開発しています。

- 概要: ベッドサイドに設置するタイプの非接触型デバイスです。体の動き(寝返りなど)を検知して、睡眠時間や寝つきにかかった時間、夜中の覚醒時間などを記録します。

- 特徴: 操作がシンプルで分かりやすいことが魅力です。本体の表示画面で睡眠の状態をすぐに確認できるモデルもあり、スマートフォンアプリとの連携が苦手な方でも手軽に利用できます。医療機器メーカーならではの信頼性と、シンプルな機能で睡眠の基本データを把握したいという方におすすめです。一部モデルでは、いびきや呼吸の状態も記録できます。

- 参照:オムロン ヘルスケア公式サイト

これらのツールは、あくまで自分の睡眠を「知る」ためのものです。最も重要なのは、得られたデータを元に、自分の生活習慣を見直し、改善のための行動を起こすことです。データを日々の健康管理に役立て、より良い睡眠を目指しましょう。

まとめ

本記事では、「睡眠の質」をテーマに、その定義から重要性、測定方法、原因、そして具体的な改善策までを包括的に解説してきました。

最後に、この記事の要点をまとめます。

- 睡眠の質とは、時間の長さだけでなく、深さ、継続性、目覚めの爽快感などを総合した評価であり、心身の健康、日中のパフォーマンスに直結します。

- 睡眠の質は、セルフチェックである程度把握できますが、ウェアラブルデバイスや専門機関の検査を用いることで、より客観的に可視化できます。

- 質の低下は、ストレス、病気、寝室環境、生活習慣など、様々な原因が複合的に絡み合って生じます。

- 質の高い睡眠を得るためには、「①毎朝同じ時間に起き、朝日を浴びる」「②日中に適度な運動をする」「③就寝前のリラックスタイムを設ける」といったポジティブな習慣を取り入れることが非常に重要です。

- 同時に、「①就寝前のカフェイン・アルコール」「②就寝直前の食事」「③就寝前のスマホ操作」といったネガティブな行動を避けることも不可欠です。

睡眠は、食事や運動と並ぶ、健康の三大要素の一つです。しかし、多忙な現代社会においては、その重要性が見過ごされがちです。

まずは、ご自身の睡眠に関心を持ち、現状を把握することから始めてみてください。そして、この記事で紹介した改善策の中から、自分にできそうなことを一つでも実践してみましょう。日々の小さな積み重ねが、数週間後、数ヶ月後の心身のコンディションを大きく変える可能性があります。

もし、生活習慣を改善しても睡眠の問題が長期間続く場合や、日中の眠気が生活に支障をきたすほど深刻な場合は、一人で悩まずに睡眠専門の医療機関に相談することをおすすめします。

質の高い睡眠は、より豊かで活力に満ちた毎日を送るための最高の投資です。この記事が、あなたの快眠への第一歩となることを心から願っています。