「夜22時から深夜2時の間に寝ると、お肌や健康に良い『睡眠のゴールデンタイム』だから、絶対に寝た方が良い」。このような話を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。美容や健康に関心が高い人ほど、この時間を意識してベッドに入ろうと努力してきたかもしれません。しかし、近年、この「睡眠のゴールデンタイム」という考え方について、「実は科学的根拠が乏しい」「嘘である」という意見も聞かれるようになりました。

一体、どちらが本当なのでしょうか。もしゴールデンタイムが嘘だとしたら、私たちは一体何を信じて眠りにつけば良いのでしょうか。

この記事では、長年信じられてきた「睡眠のゴールデンタイム」の真相に迫ります。まず、ゴールデンタイムとは何か、そしてなぜそういわれるようになったのかという背景を整理します。その上で、なぜ「嘘」といわれるようになったのか、最新の睡眠科学に基づいた根拠を詳しく解説します。

さらに、特定の時間に寝ること自体にメリットがあるのか、そして本当に重要なのは何か、という点にも踏み込みます。この記事の結論を先に述べると、睡眠で最も重要なのは「特定の時間帯」に寝ることではなく、「眠り始めの最初の睡眠の質」を高めることです。

そのために、今日から実践できる具体的な「睡眠の質を高めるための9つの方法」を、科学的な根拠と共に徹底的にご紹介します。また、睡眠が私たちの美容や健康にどれほど深く関わっているのか、理想的な睡眠時間とはどのくらいなのか、といった疑問にもお答えしていきます。

この記事を読み終える頃には、あなたは「ゴールデンタイム」という言葉に縛られることなく、自分にとって最適な睡眠を見つけ、心身ともに健康で充実した毎日を送るための知識を身につけているはずです。

目次

睡眠のゴールデンタイムとは?

多くの人が一度は耳にしたことがある「睡眠のゴールデンタイム」。この言葉が指し示す具体的な時間帯や、その根拠として語られてきた内容について、まずは詳しく見ていきましょう。この概念がどのように生まれ、なぜこれほどまでに広く浸透したのかを知ることは、その真相を理解する上で非常に重要です。

一般的にいわれる時間帯(22時〜深夜2時)

一般的に「睡眠のゴールデンタイム」といわれるのは、夜の22時から深夜2時までの約4時間を指します。この時間帯に眠りについていると、美容や健康に多大な恩恵をもたらす「成長ホルモン」が最も活発に分泌される、というのが通説です。

この説は、特に美容業界や健康雑誌などで頻繁に取り上げられてきました。「美肌は夜作られる」「シンデレラタイム」といったキャッチーな言葉と共に広まり、多くの人々、特に女性の間で広く信じられるようになりました。その結果、「どんなに忙しくても22時にはベッドに入らなければ」「深夜2時を過ぎて起きているのは肌に悪い」といった一種の強迫観念のようなものを抱く人さえ現れました。

この考え方は、私たちの生活スタイルにも少なからず影響を与えてきました。夜遅くまでの残業や付き合いが多い現代社会において、22時に就寝することは容易ではありません。それにもかかわらず、「ゴールデンタイム」を逃すことへの罪悪感や焦りを感じながら、夜更かしをしてしまうというジレンマに悩む人も少なくないでしょう。

このように、「22時〜深夜2時」という具体的な時間帯は、私たちの睡眠に対する意識の根底に深く刻み込まれてきました。しかし、この特定の時間帯が「ゴールデン」であるという考え方の根拠は、一体どこにあるのでしょうか。

睡眠のゴールデンタイムといわれる根拠

「睡眠のゴールデンタイム」という説の根拠として、長年挙げられてきたのが「成長ホルモンの分泌」です。成長ホルモンは、その名の通り子供の身体的な成長を促すホルモンとして知られていますが、成人にとっても極めて重要な役割を担っています。

具体的には、以下のような働きがあります。

- 細胞の修復と再生: 日中に紫外線やストレスなどで傷ついた皮膚や筋肉、内臓などの細胞を修復し、新しい細胞に入れ替える(新陳代謝、ターンオーバー)のを促進します。

- 疲労回復: 身体に溜まった疲労物質を取り除き、エネルギーを回復させます。

- 脂肪分解: 体脂肪の分解を促し、エネルギーとして利用しやすくします。

- 免疫機能の向上: 免疫細胞の働きを活性化させ、病気への抵抗力を高めます。

まさに「若返りホルモン」「天然の美容液」とも呼べるような、アンチエイジングや健康維持に不可欠なホルモンです。

そして、この成長ホルモンは、主に睡眠中に分泌されることが知られています。特に、夜間にその分泌が活発になることから、「夜22時から深夜2時の間に寝ていると、成長ホルモンが最も多く分泌され、その恩恵を最大限に受けられる」という「ゴールデンタイム説」が生まれたのです。

この説は、過去の観察研究などから導き出された部分がありました。多くの人の生活リズムを調べると、夜間に深い睡眠に入り、そのタイミングで成長ホルモンが多く分泌される傾向が見られたため、「夜の時間帯」と「成長ホルモンの分泌」が直接結びつけて考えられるようになったのです。

しかし、近年の睡眠科学の進歩により、この「時間」と「ホルモン分泌」の関係性について、より詳細なメカニズムが解明されてきました。その結果、従来の「ゴールデンタイム説」は、必ずしも正確ではないということが明らかになってきたのです。次の章では、なぜゴールデンタイムが「嘘」といわれるのか、その科学的根拠を詳しく解説していきます。

睡眠のゴールデンタイムは嘘といわれる理由

「22時から深夜2時」という特定の時間帯に縛られる必要はない――。近年の睡眠科学では、これが共通の見解となりつつあります。なぜ、長年信じられてきたゴールデンタイム説が見直されるようになったのでしょうか。その理由は、成長ホルモンが分泌される「本当の条件」が解明されたことにあります。鍵となるのは「時間帯」ではなく「睡眠の深さ」です。

成長ホルモンは時間帯ではなく睡眠の深さで分泌される

従来のゴールデンタイム説を覆す最も重要な科学的知見は、「成長ホルモンは、特定の時刻に分泌されるのではなく、入眠後に訪れる最も深いノンレム睡眠(徐波睡眠)の段階で大量に分泌される」という事実です。

私たちの睡眠は、一晩のうちに「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2種類の睡眠を繰り返しています。

| 睡眠の種類 | 特徴 |

|---|---|

| レム睡眠 | 身体は休んでいるが、脳は活発に活動している状態。夢をよく見るのはこの時。記憶の整理や定着が行われる。 |

| ノンレム睡眠 | 脳も身体も深く休息している状態。眠りの深さによってステージ1〜3(または4)に分けられる。 |

このうち、成長ホルモンが最も多く分泌されるのは、ノンレム睡眠の中でも最も深い「ステージ3(徐波睡眠)」です。この深い睡眠は、主に眠りについてから最初の数時間、特に最初の1〜2回の睡眠サイクルで集中的に現れます。

つまり、極端な話、たとえ深夜3時に寝たとしても、その後にしっかりと深いノンレム睡眠を得ることができれば、成長ホルモンはきちんと分泌されるのです。逆に、どんなに早く22時にベッドに入ったとしても、眠りが浅く、深いノンレム睡眠に到達できなければ、成長ホルモンの分泌量は少なくなってしまいます。

このことから、「22時から深夜2時」という絶対的な時間にこだわることには、科学的な意味があまりないことがわかります。重要なのは「何時に寝るか」ではなく、「いかに質の高い、深い眠りに入ることができるか」なのです。この事実は、夜勤や不規則な勤務形態で働く人々にとっても朗報といえるでしょう。時刻に縛られることなく、自分の生活リズムの中で最も深く眠れるタイミングを作ることが、成長ホルモンの恩恵を受けるための鍵となります。

睡眠で最も重要なのは「眠り始めの最初の90分」

成長ホルモンが「入眠後の最初の深いノンレム睡眠」で分泌されるという事実を踏まえると、次に重要になるのが、その「最初の深い眠り」がいつ訪れるのか、ということです。

睡眠は、約90分を1サイクルとして、ノンレム睡眠とレム睡眠を繰り返します。そして、最も深いノンレム睡眠(徐波睡眠)は、入眠後の最初のサイクル、つまり「眠り始めの最初の90分」に最も多く出現します。1日の成長ホルモン分泌量のおよそ70〜80%が、この時間帯に集中しているともいわれています。

このことから、睡眠において最も重要で、まさに「黄金の時間」と呼ぶにふさわしいのは、床についてから最初の90分間であるといえます。この「黄金の90分」の質をいかに高めるかが、その夜全体の睡眠の質、そして成長ホルモンの分泌量を左右する決定的な要因となるのです。

この最初の90分で深く眠ることができれば、その後の睡眠サイクルも安定しやすくなり、心身の回復が効率的に進みます。逆に、この時間帯に物音で目が覚めたり、寝つきが悪くうとうとするだけで深い眠りに入れなかったりすると、成長ホルモンの分泌は阻害され、どれだけ長く寝ても疲れが取れない、肌の調子が悪いといった不調につながりかねません。

したがって、私たちが睡眠において追求すべきは、時計の針が示す「ゴールデンタイム」ではなく、自分自身の体内時計における「黄金の90分」の質です。寝る前のスマートフォンの使用、カフェインやアルコールの摂取、ストレスや悩み事といった要因は、この最も重要な90分の質を著しく低下させる可能性があります。

「時刻」へのこだわりから、「入眠直後の質」へのこだわりにシフトすること。これが、現代の睡眠科学が示す、美容と健康を手に入れるための新しい常識なのです。

「ゴールデンタイム」の時間帯に寝るメリット

ここまで、「睡眠のゴールデンタイム(22時〜深夜2時)」という考え方は科学的根拠が乏しく、本当に重要なのは入眠直後の睡眠の質であると解説してきました。では、「22時〜深夜2時に寝る」という習慣は、全く無意味なのでしょうか。実は、そういうわけではありません。

この時間帯に寝ること自体が成長ホルモンを直接分泌させるわけではありませんが、結果的に質の高い睡眠につながりやすいという間接的なメリットが存在します。時刻に固執する必要はありませんが、早寝を心がけることの利点を知っておくことは大切です。

メラトニンの分泌が促され深く眠りやすい

私たちの身体には、自然な眠りを誘う「睡眠ホルモン」と呼ばれるメラトニンが存在します。メラトニンは、脳の松果体という部分から分泌され、脈拍・体温・血圧を低下させることで、心身を休息モードに切り替え、眠りにつきやすい状態を作り出す働きがあります。

このメラトニンの分泌は、光によってコントロールされています。朝、太陽の光を浴びるとメラトニンの分泌は止まり、そこから約14〜16時間後に再び分泌が始まるようにセットされます。つまり、夜が更けて周囲が暗くなるにつれて、メラトニンの分泌量は自然に増加していくのです。

一般的に、メラトニンの分泌は21時頃から始まり、深夜2〜3時頃にピークを迎えます。そのため、「ゴールデンタイム」といわれる22時から深夜2時という時間帯は、まさにメラトニンの分泌が活発になり、身体が自然と眠りを求めているタイミングと重なります。

この自然な眠気の波に乗ってベッドに入ることで、以下のようなメリットが期待できます。

- スムーズな入眠: 身体が眠る準備を整えているため、寝つきが良くなります。

- 深い睡眠の確保: メラトニンは、睡眠の質、特に深いノンレム睡眠を安定させる働きがあります。この時間帯に寝ることで、結果的に成長ホルモンの分泌に不可欠な「深い睡眠」を得やすくなるのです。

つまり、「22時に寝ると成長ホルモンが出る」のではなく、「22時頃に寝ると、メラトニンの働きで深く眠りやすくなり、その結果として成長ホルモンがしっかり分泌される」という順序がより正確な理解といえます。夜更かしをしてメラトニン分泌のピークを過ぎてしまうと、かえって目が冴えてしまい、寝つきが悪くなったり眠りが浅くなったりすることがあるのはこのためです。

体内時計が整いやすい

私たちの身体には、約24時間周期でリズムを刻む「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計は、睡眠と覚醒のリズムだけでなく、ホルモン分泌、体温、血圧、代謝など、身体のあらゆる生理機能をコントロールしています。

体内時計が正常に働いていると、夜になれば自然に眠くなり、朝になればすっきりと目覚めることができます。しかし、夜更かしや不規則な生活が続くと、このリズムが乱れてしまいます。体内時計の乱れは、「ソーシャルジェットラグ(社会的時差ぼけ)」とも呼ばれ、睡眠の質の低下はもちろん、日中の倦怠感、集中力の低下、さらには肥満や生活習慣病のリスクを高めることがわかっています。

ここで、「22時〜深夜2時に寝る」という習慣のメリットが浮かび上がります。この時間帯に就寝し、朝決まった時間に起きるという生活を続けることは、体内時計を安定させ、規則正しい睡眠・覚醒リズムを維持するための非常に効果的な方法です。

早寝早起きの習慣がもたらすメリットは多岐にわたります。

- 自律神経のバランスが整う: 活動時に優位になる交感神経と、リラックス時に優位になる副交感神経の切り替えがスムーズになり、心身の不調が改善されやすくなります。

- ホルモンバランスの正常化: メラトニンや成長ホルモンだけでなく、ストレスホルモンであるコルチゾールなどの分泌リズムも整い、精神的な安定につながります。

- 日中のパフォーマンス向上: 質の高い睡眠が確保されることで、翌日の集中力、記憶力、判断力が高まります。

結論として、「22時〜深夜2時」という特定の時間帯に魔法のような効果があるわけではありません。しかし、この時間帯を目安に就寝する「早寝早起き」の生活習慣は、メラトニンの分泌を活かし、体内時計を整えるという2つの大きなメリットを通じて、結果的に「質の高い睡眠」と「健康な毎日」をもたらしてくれるといえるでしょう。時刻に神経質になりすぎる必要はありませんが、自身の生活リズムを整える上での一つの良い目標として捉えるのが賢明です。

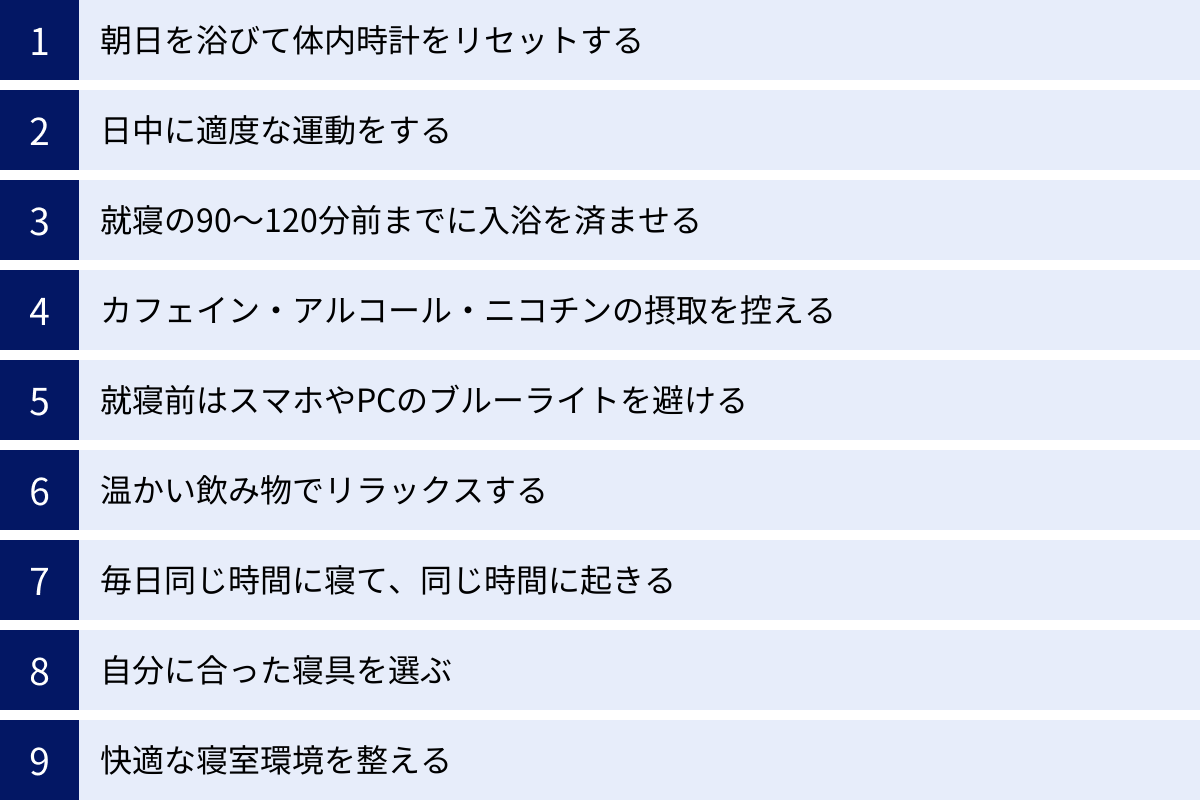

睡眠の質を高めるための9つの方法

これまで見てきたように、健康や美容のためには、眠りにつく「時刻」よりも「質」、特に入眠直後の「黄金の90分」の質を高めることが何よりも重要です。では、具体的にどうすれば睡眠の質を向上させることができるのでしょうか。ここでは、科学的根拠に基づいた9つの具体的な方法を、今日から実践できるように詳しく解説します。

① 朝日を浴びて体内時計をリセットする

質の高い夜の睡眠は、実は朝の行動から始まっています。朝起きたら、まずカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。これが、体内時計をリセットし、正しい睡眠リズムを作るための最も重要なスイッチです。

私たちの体内時計の周期は、実は24時間よりも少し長い約24.2時間といわれています。そのため、毎日リセットしてあげないと、少しずつ生活リズムが後ろにずれていってしまいます。このリセットの役割を果たすのが「光」、特に太陽の光です。

朝日を浴びると、脳は「朝が来た」と認識し、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌をストップさせます。そして、代わりに精神を安定させ、幸福感をもたらす「セロトニン」という神経伝達物質の分泌が活発になります。このセロトニンは、夜になるとメラトニンの材料となるため、朝にセロトニンをしっかり作っておくことが、夜の快眠に直結するのです。

【実践のポイント】

- 時間: 起床後1時間以内が理想的です。

- 長さ: 15分から30分程度で十分です。

- 方法: ベランダや庭に出るのが最も効果的ですが、難しい場合は窓際で外の光を浴びるだけでも構いません。曇りや雨の日でも、室内灯よりはるかに強い光量があるので効果があります。

② 日中に適度な運動をする

日中に身体を動かすことも、夜の睡眠の質を大きく向上させます。運動には、睡眠を促進するいくつかの効果があります。

- 深部体温の上昇: 運動をすると、身体の内部の温度である「深部体温」が上昇します。深部体温は、日中に高く、夜に向けて下がっていく性質があり、この体温の下降が眠気を誘発します。日中に運動で体温をしっかり上げておくと、夜にかけての体温の低下幅が大きくなり、より強い眠気を感じやすくなります。

- ストレス解消: 運動は、ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、リラックス効果をもたらします。悩み事や不安で寝つけないという人には特に効果的です。

- 適度な疲労感: 身体を動かすことで生じる心地よい疲労感は、スムーズな入眠を助けてくれます。

【実践のポイント】

- 種類: ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動がおすすめです。軽いストレッチやヨガも効果的です。

- 時間帯: 夕方(就寝の3〜4時間前)に行うのが最も効果的とされています。深部体温が下がり始めるタイミングと入眠のタイミングが合いやすくなります。

- 注意点: 就寝直前の激しい運動は避けましょう。交感神経が活発になり、体温も上がりすぎてしまい、かえって寝つきを悪くする原因になります。

③ 就寝の90〜120分前までに入浴を済ませる

一日の終わりに湯船に浸かる習慣は、日本人にとって馴染み深いリラックス法ですが、これは睡眠科学の観点からも非常に理にかなっています。鍵となるのは、ここでも「深部体温」のコントロールです。

入浴によって一時的に深部体温を上げることで、その後の体温低下がスムーズに進みます。私たちの身体は、深部体温が下がる過程で眠気を感じるようにできています。入浴で意図的に体温を0.5〜1℃ほど上げておくと、湯上がり後に体温が急降下し、身体が自然と睡眠モードへと切り替わるのです。

この効果を最大限に引き出すには、タイミングが重要です。熱いお湯に短時間入るのではなく、リラックスできる温度のお湯にじっくり浸かり、就寝の90〜120分前に済ませておくのが理想的です。

【実践のポイント】

- タイミング: 就寝の90〜120分前。

- 湯温: 38〜40℃程度のぬるめのお湯。熱すぎると交感神経が刺激されてしまいます。

- 時間: 15〜20分程度、額がほんのり汗ばむくらいが目安です。

- 方法: シャワーだけで済ませず、できるだけ湯船に浸かるのがおすすめです。

④ カフェイン・アルコール・ニコチンの摂取を控える

寝る前のコーヒーやお酒が習慣になっている人もいるかもしれませんが、これらは睡眠の質を著しく低下させる三大要因です。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。脳内のアデノシンという眠気を誘う物質の働きをブロックするため、寝つきを悪くするだけでなく、眠り自体を浅くしてしまいます。カフェインの効果は個人差がありますが、一般的に4〜6時間程度持続するといわれています。夕方以降の摂取は避けるのが賢明です。

- アルコール: 「寝酒」としてお酒を飲むと、リラックスして寝つきが良くなるように感じることがあります。しかし、これは一時的な効果に過ぎません。アルコールが体内で分解されると、アセトアルデヒドという覚醒作用のある物質が生成されます。これにより、睡眠の後半部分で眠りが浅くなり、何度も目が覚める(中途覚醒)原因となります。また、利尿作用があるため、夜中にトイレに行きたくなることも増えます。

- ニコチン: タバコに含まれるニコチンにも、カフェインと同様の覚醒作用があります。就寝前に喫煙すると、脳が興奮状態になり、寝つきが悪くなります。また、睡眠中にニコチンが切れると、離脱症状で目が覚めやすくなることも知られています。

これらの物質は、特に「黄金の90分」の深い眠りを妨げる大きな原因となります。質の高い睡眠のためには、就寝の4〜6時間前からはカフェインを、3〜4時間前からはアルコールやニコチンを控えるように心がけましょう。

⑤ 就寝前はスマホやPCのブルーライトを避ける

現代人にとって最も難しい課題かもしれませんが、睡眠の質を考える上で避けては通れないのが、スマートフォンやPC、テレビなどから発せられる「ブルーライト」の問題です。

ブルーライトは、可視光線の中でも特にエネルギーが強く、網膜を刺激して脳を覚醒させる作用があります。夜間にブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。

その結果、寝つきが悪くなるだけでなく、体内時計が後ろにずれてしまい、朝起きるのが辛くなるといった悪循環に陥ります。特に、顔の近くで強い光を発するスマートフォンの操作は、睡眠に最も悪影響を与える行為の一つです。

【実践のポイント】

- 時間: 理想は就寝の2時間前、少なくとも1時間前にはスマホやPCの使用をやめましょう。

- 対策:

- スマートフォンの「ナイトモード」や「ブルーライトカット機能」を活用する。ただし、光量自体も刺激になるため、使用を控えるのが最善です。

- 寝室にスマートフォンを持ち込まないというルールを作る。

- 代替案: 就寝前は、読書(紙の書籍)、ストレッチ、瞑想、音楽鑑賞など、脳をリラックスさせる活動に切り替えましょう。

⑥ 温かい飲み物でリラックスする

就寝前に温かい飲み物を飲むと、心身がリラックスし、スムーズな入眠につながります。これは、内側から身体を温めることで深部体温を一時的に上げ、その後の体温低下を助ける効果と、副交感神経を優位にしてリラックスモードに切り替える効果の両方があります。

ただし、飲み物の種類には注意が必要です。カフェインが含まれているコーヒー、紅茶、緑茶などは逆効果です。

【おすすめの飲み物】

- カモミールティー: リラックス効果が高く、不安を和らげる働きがあります。

- ホットミルク: 牛乳に含まれるトリプトファンは、セロトニンやメラトニンの材料となります。

- 白湯: シンプルですが、身体を温め、内臓の働きを穏やかにする効果があります。

- ルイボスティー: ノンカフェインで、リラックス効果のある成分を含みます。

⑦ 毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる

体内時計を整えるためには、平日も休日も、できるだけ同じ時間に就寝し、同じ時間に起床することが非常に重要です。

平日の睡眠不足を補うために、休日に「寝だめ」をする人は多いかもしれません。しかし、起床時間が2時間以上ずれると、体内時計が乱れる「ソーシャルジェットラグ」を引き起こし、月曜日の朝に強い倦怠感を感じる原因となります。

毎日決まった時間に寝て起きることを習慣化すると、身体はそのリズムを記憶し、特別なことをしなくても自然と眠くなり、すっきりと目覚められるようになります。これは、睡眠の恒常性(ホメオスタシス)を正常に保つ上で不可欠です。

【実践のポイント】

- 許容範囲: 休日の寝坊は、平日との差を1〜2時間以内に留めるようにしましょう。

- 眠い場合: 長時間寝るのではなく、昼間に20分程度の短い昼寝(パワーナップ)をするのが効果的です。

⑧ 自分に合った寝具を選ぶ

睡眠の質は、毎日使う寝具に大きく左右されます。人生の約3分の1を過ごす場所だからこそ、自分に合ったものを選ぶことが重要です。特にマットレスと枕は、睡眠中の身体を支え、快適な眠りを実現するための二大要素です。

マットレス

マットレスの最も重要な役割は、身体にかかる圧力を適切に分散(体圧分散)し、背骨が自然なS字カーブを保てるように支えることです。また、睡眠中に20〜30回ほど行われる「寝返り」をスムーズに打てることも重要です。寝返りには、血行を促進し、身体の特定の部分に負担が集中するのを防ぐ役割があります。

- 硬すぎるマットレス: 肩や腰など、身体の出っ張った部分に圧力が集中し、血行不良や痛みの原因になります。

- 柔らかすぎるマットレス: 腰が沈み込みすぎてしまい、「く」の字のような不自然な寝姿勢になります。寝返りが打ちにくく、腰痛の原因にもなります。

自分に合った硬さは、体格や体重によって異なります。可能であれば、実際に店舗で横になってみて、仰向けになった時に腰とマットレスの間に隙間ができすぎず、横向きになった時に背骨がまっすぐになるものを選びましょう。

枕

枕の役割は、首の骨(頸椎)を支え、頭とマットレスの間にできる隙間を埋めることです。自分に合わない枕を使い続けると、首や肩のこり、頭痛、いびき、さらには睡眠時無呼吸症候群のリスクを高めることにもつながります。

- 高さ: 仰向けに寝た時に、顔の角度が5度前後に傾き、楽に呼吸ができる高さが理想的です。横向きになった時には、首の骨が背骨と一直線になる高さが必要です。

- 素材: 羽毛、そばがら、低反発ウレタン、パイプなど様々な素材があります。通気性、硬さ、メンテナンスのしやすさなど、自分の好みに合わせて選びましょう。

- 形状: 首のカーブにフィットするアーチ型のものや、横向き寝に対応したサイドが高いものなど、寝姿勢に合わせた形状を選ぶことも大切です。

⑨ 快適な寝室環境を整える

寝室は「ただ寝るだけの場所」ではなく、「質の高い睡眠をとるための空間」です。五感をリラックスさせ、スムーズな入眠を促す環境を整えましょう。

部屋の温度と湿度を調整する

睡眠中の快適さを左右する大きな要因が、寝室の温湿度です。暑すぎても寒すぎても、また乾燥しすぎても多湿すぎても、眠りが浅くなり中途覚醒の原因となります。

- 理想的な室温: 夏場は25〜26℃、冬場は18〜22℃が目安です。

- 理想的な湿度: 年間を通して50〜60%を保つのが理想的です。

エアコンや加湿器、除湿機などを活用し、季節に合わせて快適な環境を保ちましょう。特に冬場は、寝る前に寝室を暖めておくと、スムーズに入眠できます。

光と音を遮断する

メラトニンの分泌はわずかな光でも阻害されるため、寝室はできるだけ暗くすることが重要です。

- 光対策: 遮光性の高いカーテンを使用し、外からの光を遮断しましょう。電子機器の待機ランプなども、テープを貼るなどして光が目に入らないように工夫します。それでも気になる場合は、アイマスクの活用もおすすめです。

- 音対策: 外部の騒音や家族の生活音が気になる場合は、耳栓が有効です。また、時計の秒針の音など、室内の小さな音にも注意を払いましょう。

リラックスできる香りを取り入れる

香りは、脳に直接働きかけ、心身をリラックスさせる効果があります。アロマテラピーを取り入れることで、寝室を癒やしの空間に変えることができます。

- おすすめの香り:

- ラベンダー: 鎮静作用が高く、不安を和らげて眠りを誘う代表的な香りです。

- カモミール: りんごのような甘い香りで、心を落ち着かせる効果があります。

- ベルガモット: 柑橘系の爽やかな香りで、ストレスを軽減します。

- 使用方法: アロマディフューザーやアロマストーンを使ったり、ティッシュに1〜2滴垂らして枕元に置いたりするだけでも手軽に楽しめます。

これらの9つの方法を一つでも多く実践することで、「黄金の90分」の質は確実に向上し、心身ともに満たされた朝を迎えられるようになるでしょう。

睡眠と美容・健康の深い関係

なぜ私たちは、これほどまでに睡眠の質にこだわる必要があるのでしょうか。それは、睡眠が単なる休息ではなく、心と身体を修復し、明日への活力を生み出すための極めて重要な生命活動だからです。特に、睡眠中に分泌される「成長ホルモン」と、睡眠不足がもたらす様々な悪影響を知ることで、その重要性をより深く理解できるはずです。

成長ホルモンがもたらす効果

前の章で触れたように、成長ホルモンは入眠直後の深いノンレム睡眠中に最も多く分泌されます。この「天然のメンテナンスホルモン」は、私たちの美容と健康に多岐にわたる恩恵をもたらします。

| 恩恵の対象 | 具体的な効果 |

|---|---|

| 美容(肌・髪) | ・肌のターンオーバー促進: 古い角質を排出し、新しく健康な皮膚細胞の生成を促します。これにより、シミやくすみの改善、肌の透明感アップが期待できます。 ・コラーゲン・ヒアルロン酸の生成: 肌のハリや弾力を保つコラーゲンや、潤いを保つヒアルロン酸の生成をサポートします。 ・ダメージ修復: 日中に受けた紫外線や乾燥による肌ダメージを修復します。 ・健康な髪の育成: 毛母細胞の働きを活性化させ、強くしなやかな髪を育みます。 |

| 健康(身体) | ・疲労回復と筋肉修復: 身体に蓄積した疲労物質を除去し、運動などで傷ついた筋繊維を修復・強化します。 ・脂肪分解作用: 脂肪細胞に働きかけ、体脂肪の分解を促進します。ダイエット中には特に重要な働きです。 ・骨の健康維持: 骨の代謝を促し、骨密度を維持するのに役立ちます。 ・免疫力の向上: 免疫細胞を活性化させ、ウイルスや細菌に対する抵抗力を高めます。風邪をひきにくくなるなどの効果が期待できます。 |

| 精神(脳) | ・記憶の整理と定着: 日中に学習した情報や経験を整理し、長期記憶として定着させます。 ・ストレスの軽減: 感情の整理を行い、精神的な安定をもたらします。 ・脳の老廃物除去: 脳内に溜まったアミロイドβなどの老廃物を洗い流し、認知機能の低下を防ぎます。 |

このように、質の高い睡眠を確保し、成長ホルモンの分泌を促すことは、高価な美容液やサプリメントにも勝る、最も効果的で基本的なアンチエイジング・健康法といえるのです。

睡眠不足が肌や身体に与える影響

逆に、睡眠時間が不足したり、質が低下したりすると、私たちの心身には様々な悪影響が現れます。成長ホルモンの分泌が滞るだけでなく、自律神経や他のホルモンのバランスも乱れてしまうためです。

肌荒れ・くすみ

睡眠不足が最も顕著に現れるのが肌です。

- ターンオーバーの乱れ: 成長ホルモンの分泌が不足すると、肌のターンオーバーが正常に行われなくなります。古い角質が肌表面に留まり続けるため、肌がごわつき、くすみやシミ、ニキビの原因となります。

- 血行不良: 自律神経の乱れから血行が悪くなり、肌に十分な栄養や酸素が届かなくなります。その結果、顔色が悪く見えたり、目の下にクマができたりします。

- バリア機能の低下: 肌の水分保持能力が低下し、乾燥しやすくなります。外部からの刺激にも弱くなり、肌荒れやかゆみを引き起こしやすくなります。

集中力や記憶力の低下

睡眠不足は、脳の機能にも深刻な影響を及ぼします。

- 認知機能の低下: 脳が十分に休息できていないため、日中に強い眠気に襲われたり、注意力が散漫になったりします。重要な判断ミスや、思わぬ事故につながる危険性もあります。

- 記憶力の問題: 睡眠中に行われるはずの記憶の整理・定着が不十分になるため、新しいことを覚えにくくなったり、物忘れが激しくなったりします。

- 感情の不安定: 脳の前頭前野の機能が低下し、感情のコントロールが難しくなります。イライラしやすくなったり、些細なことで落ち込んだりすることが増えます。

肥満のリスク増加

「寝ないと太る」という言葉は、科学的にも証明されています。睡眠不足は、食欲をコントロールする2つのホルモンのバランスを崩してしまいます。

- グレリン(食欲増進ホルモン)の増加: 胃から分泌され、食欲を増進させるホルモンです。睡眠不足になると、グレリンの分泌量が増加します。

- レプチン(食欲抑制ホルモン)の減少: 脂肪細胞から分泌され、満腹感を与え食欲を抑制するホルモンです。睡眠不足になると、レプチンの分泌量が減少します。

つまり、睡眠不足の状態では、食欲が増す一方で満腹感を得にくくなるため、普段よりも高カロリーなものや甘いものを欲し、食べ過ぎてしまう傾向が強くなるのです。

生活習慣病のリスク増加

慢性的な睡眠不足は、様々な生活習慣病の発症リスクを高めることが多くの研究で示されています。

- 糖尿病: 睡眠不足はインスリンの働きを悪くする「インスリン抵抗性」を引き起こし、血糖値が下りにくくなるため、2型糖尿病のリスクを高めます。

- 高血圧・心疾患: 交感神経が優位な状態が長く続くため、血圧が上昇しやすくなります。長期的には高血圧、動脈硬化、心筋梗塞、脳卒中などのリスクにつながります。

- 免疫力の低下: 免疫機能が低下し、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。また、がん細胞を攻撃するナチュラルキラー細胞の働きも弱まることが知られています。

このように、睡眠は私たちの美しさ、健康、そして日々のパフォーマンスを支える土台そのものです。質の高い睡眠を確保することは、これらの様々なリスクを回避し、心身ともに健やかな生活を送るための不可欠な自己投資なのです。

理想の睡眠時間はどれくらい?

睡眠の「質」が重要であることは繰り返し述べてきましたが、適切な「量」、つまり睡眠時間を確保することももちろん大切です。では、私たちにとって理想的な睡眠時間とは、一体どのくらいなのでしょうか。必要な睡眠時間は、年齢や個人差によって大きく異なります。

年齢別の推奨睡眠時間

人の一生を通じて、必要な睡眠時間は変化していきます。特に、心身が急速に発達する乳幼児期や思春期には、成人よりも長い睡眠が必要です。世界的に権威のある米国の国立睡眠財団(National Sleep Foundation)は、専門家による大規模な研究レビューに基づき、年齢ごとの推奨睡眠時間を公表しています。これは、健康を維持するために推奨される睡眠時間の目安として、世界中の多くの専門機関で参考にされています。

以下は、そのガイドラインをまとめたものです。

| 年齢層 | 年齢 | 推奨される睡眠時間 |

|---|---|---|

| 新生児 | 0〜3ヶ月 | 14〜17時間 |

| 乳児 | 4〜11ヶ月 | 12〜15時間 |

| 幼児 | 1〜2歳 | 11〜14時間 |

| 未就学児 | 3〜5歳 | 10〜13時間 |

| 学齢期の子供 | 6〜13歳 | 9〜11時間 |

| ティーンエイジャー | 14〜17歳 | 8〜10時間 |

| 若年成人 | 18〜25歳 | 7〜9時間 |

| 成人 | 26〜64歳 | 7〜9時間 |

| 高齢者 | 65歳以上 | 7〜8時間 |

(参照:National Sleep Foundation’s Sleep Time Duration Recommendations)

この表からわかるように、一般的に成人に推奨される睡眠時間は7〜9時間です。多くの日本人は、この推奨時間よりも睡眠時間が短い傾向にあることが विभिन्न調査で指摘されています。

また、高齢になると睡眠時間が短くなる傾向がありますが、これは深いノンレム睡眠が減少し、眠りが浅くなるためです。必要な睡眠時間そのものが劇的に減るわけではないため、日中の眠気が強い場合は、睡眠時間が不足している可能性があります。

もちろん、これはあくまで一般的な目安です。中には、遺伝的に6時間未満の睡眠でも健康を維持できる「ショートスリーパー」や、9時間以上の睡眠を必要とする「ロングスリーパー」と呼ばれる人々も存在します。大切なのは、一般的な推奨時間に自分を無理に当てはめることではなく、自分自身の心と身体の声に耳を傾けることです。

大切なのは睡眠時間よりも睡眠の質

年齢別の推奨睡眠時間は一つの重要な指標ですが、最終的に目指すべきは、時間という「量」に固執することではなく、「質」とのバランスです。あなたにとっての理想的な睡眠とは、「日中に強い眠気を感じることなく、心身ともに快調に活動できる睡眠」に他なりません。

たとえ9時間ベッドにいたとしても、眠りが浅く何度も目が覚めるようでは、睡眠不足の状態と変わりありません。逆に、仕事や育児で忙しく、どうしても7時間の睡眠時間を確保できない場合でも、この記事で紹介したような方法で睡眠の質、特に「黄金の90分」の質を高めることができれば、6時間半の睡眠でも日中のパフォーマンスを維持できる可能性があります。

自分にとって最適な睡眠時間を見つけるためには、「睡眠日誌」をつけてみるのがおすすめです。

- 就寝時刻と起床時刻

- 夜中に目覚めた回数

- 寝起きの気分の爽快度(点数付け)

- 日中の眠気の強さ(点数付け)

- その日の体調や気分

これらを1〜2週間記録してみると、自分の睡眠パターンや、どのくらいの睡眠時間をとった時に最も調子が良いのかが客観的に見えてきます。

重要なのは、数字に一喜一憂しないことです。「昨日は6時間しか寝られなかった」と不安に思うこと自体がストレスとなり、睡眠の質を下げてしまいます。それよりも、「今日は少し短かったから、寝る前のリラックスタイムを充実させて、最初の90分の質を高めよう」と前向きに捉えることが大切です。

睡眠は「長さ」と「深さ」の掛け算で決まります。自分に合った睡眠時間を見つけつつ、日々の工夫で睡眠の質を最大限に高めていく。これが、持続可能で健康的な睡眠習慣を築くための鍵となるのです。

まとめ

今回は、「睡眠のゴールデンタイム」という長年信じられてきた通説の真相から、本当に質の高い睡眠を得るための科学的アプローチまで、幅広く掘り下げてきました。

最後に、この記事の最も重要なポイントを振り返りましょう。

- 「睡眠のゴールデンタイム(22時〜深夜2時)」は絶対ではない

従来の「22時〜深夜2時に寝ると成長ホルモンが最も分泌される」という説は、現代の睡眠科学では正確ではないとされています。成長ホルモンは特定の「時刻」に依存して分泌されるわけではありません。 - 本当に重要なのは「入眠後最初の90分」の睡眠の質

成長ホルモンは、時刻に関係なく、眠りについてから最初に訪れる最も深いノンレム睡眠(徐波睡眠)中に大量に分泌されます。 このため、睡眠で最も重視すべきは、床についてから最初の約90分間、いかに深く、妨げられることなく眠れるかという「睡眠の質」です。 - 早寝の習慣には、質の高い睡眠につながるメリットがある

「ゴールデンタイム」にこだわる必要はありませんが、22時頃を目安に早めに寝る習慣には、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌リズムに乗りやすい、体内時計が整いやすいといったメリットがあります。結果として、深い睡眠を得やすくなるため、生活リズムを整える上では有効な目標です。 - 睡眠の質は、日中の行動と寝る前の習慣で決まる

質の高い「黄金の90分」を手に入れるためには、日々の意識的な工夫が不可欠です。- 朝: 朝日を浴びて体内時計をリセットする。

- 日中: 適度な運動で心地よい疲労感を得る。

- 夕方以降: カフェイン・アルコール・ニコチンを控える。

- 就寝前:

- 90〜120分前までに入浴を済ませ、深部体温をコントロールする。

- スマホやPCのブルーライトを避け、脳をリラックスさせる。

- 温かい飲み物やアロマなどでリラックスする。

- 睡眠環境:

- 毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる習慣をつける。

- 自分に合ったマットレスや枕を選ぶ。

- 寝室の温湿度を快適に保ち、光と音を遮断する。

- 質の高い睡眠は、最高の自己投資である

十分な質と量の睡眠は、肌のターンオーバーを促し、疲労を回復させ、肥満や生活習慣病のリスクを遠ざけるなど、美容と健康のあらゆる側面に良い影響をもたらします。睡眠を大切にすることは、より活力に満ちた、健やかで美しい毎日を送るための最も基本的で効果的な投資なのです。

「ゴールデンタイム」という言葉の呪縛から解放され、ぜひ今日から、あなた自身の「黄金の90分」を育む生活を始めてみてください。時刻を気にするストレスから解放され、自分自身の身体のリズムに耳を傾けることで、これまで以上にすっきりとした目覚めと、充実した一日があなたを待っているはずです。