「朝起きると首や肩が痛い」「夜中に何度も目が覚める」「いびきが気になる」…もし、このような悩みを抱えているなら、原因は毎日使っている「枕」にあるかもしれません。人生の約3分の1を占める睡眠時間。その質を大きく左右するのが、頭と首を支える枕の存在です。

しかし、多くの人が寝具の中でもマットレスや掛け布団にはこだわる一方で、枕は「なんとなく」で選んでしまいがちです。自分に合わない枕を使い続けることは、単に寝心地が悪いだけでなく、心身に様々な不調を引き起こすリスクをはらんでいます。

この記事では、睡眠の質を向上させ、健やかな毎日を送るために欠かせない「後悔しない枕の選び方」を、専門的な知見から徹底的に解説します。枕選びの基本となる「高さ」「硬さ」「素材」をはじめ、寝姿勢やお悩み別の最適な選び方、さらには人気ブランドの特徴や正しいメンテナンス方法まで、網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、あなたにぴったりの枕を見つけるための知識が身につき、枕選びの失敗から解放されるはずです。自分だけの「最高の枕」を手に入れ、睡眠の質を劇的に改善する第一歩を踏み出しましょう。

目次

自分に合わない枕を使い続ける4つのリスク

毎日何気なく使っている枕が、実はあなたの健康を少しずつ蝕んでいるとしたら…。体に合わない枕は、快適な睡眠を妨げるだけでなく、様々な身体的な不調を引き起こす原因となります。ここでは、合わない枕を使い続けることで生じる代表的な4つのリスクについて、そのメカニズムとともに詳しく解説します。これらのリスクを理解することが、正しい枕選びの第一歩です。

① 肩こり・首こり・頭痛の原因になる

多くの人が悩まされている慢性的な肩こりや首こり、そして原因のわからない頭痛。その一因が、枕にある可能性は非常に高いと言えます。

人間の背骨は、首の部分(頚椎)が緩やかなS字カーブを描いています。これは、重い頭を支え、歩行などの衝撃を和らげるための自然な構造です。理想的な睡眠姿勢とは、この立っている時と同じ自然なS字カーブを、寝ている間も維持できている状態です。

しかし、枕の高さが合っていないと、このカーブが不自然な形に歪んでしまいます。

- 枕が高すぎる場合:

顎が引けて首が前に突き出るような形になり、頚椎のカーブが失われます。この状態が続くと、首周りの筋肉(特に胸鎖乳突筋や僧帽筋)が常に緊張した状態になり、血行が悪化します。血行不良は筋肉内に疲労物質を溜め込み、頑固な首こりや肩こりを引き起こすのです。さらに、この首周りの筋肉の緊張は、頭部への血流も阻害し、締め付けられるような痛みが特徴の「緊張型頭痛」を誘発することがあります。 - 枕が低すぎる場合:

頭が心臓よりも低い位置になり、頭部へ血液が流れ込みやすくなります。これにより、頭に血がのぼったような不快感や、顔のむくみの原因になることがあります。また、首のS字カーブが逆方向に反る形になり、これもまた首や肩の筋肉に余計な負担をかけることになります。

このように、合わない枕は睡眠中に首や肩の筋肉を休ませるどころか、むしろ緊張させ続けてしまうのです。朝起きた時に首や肩が凝っている、あるいは頭が重いと感じる場合は、枕が合っていないサインと考えるべきでしょう。

② いびきや睡眠時無呼吸症候群につながる

いびきは、睡眠中に空気の通り道である「気道」が何らかの原因で狭くなり、そこを空気が通る時に粘膜が振動して起こる音です。いびきは単にうるさいだけでなく、深刻な健康問題のサインである可能性もあります。

特に、枕の高さはいびきに直接的な影響を与えます。

枕が高すぎると、顎が引けて気道が圧迫され、狭くなってしまいます。この狭くなった気道を空気が無理やり通ろうとするため、いびきが発生しやすくなるのです。これは、ストローを少し潰して息を吹くと音が出るのと同じ原理です。

さらに深刻なのは、いびきが悪化して「睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)」に繋がるリスクです。睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりする病気です。気道が完全に塞がれることで無呼吸状態となり、体内の酸素濃度が低下します。すると、脳が危険を察知して覚醒を促し、呼吸を再開させますが、この一連の流れが夜通し繰り返されるため、深い睡眠が全く取れなくなります。

その結果、日中に激しい眠気に襲われたり、集中力が低下したりするだけでなく、長期的には高血圧や心臓病、脳卒中といった命に関わる生活習慣病のリスクを高めることが知られています。

枕を適切な高さのものに変え、気道を確保しやすい寝姿勢を保つことは、いびきの改善だけでなく、こうした重大な病気の予防にも繋がる重要な対策なのです。

③ ストレートネックが悪化する

現代病ともいわれる「ストレートネック」。これは、本来S字カーブを描いているはずの頚椎が、まっすぐになってしまった状態を指します。主な原因は、スマートフォンやパソコンの長時間利用による前傾姿勢です。この姿勢を続けることで、首周りの筋肉が常に緊張し、頚椎の自然なカーブが失われていきます。

ストレートネックになると、頭の重さを首だけで支えることになり、首こりや肩こり、頭痛、めまい、吐き気など、様々な不調を引き起こします。

そして、合わない枕、特に高すぎる枕は、このストレートネックをさらに悪化させる大きな要因となります。日中の前傾姿勢で歪んだ首の状態を、睡眠中も強制的に続けさせてしまうからです。睡眠は、日中の活動で疲弊した体を回復させるための大切な時間です。その時間に、首に負担をかけ続けるような枕を使っていれば、症状が改善するはずがありません。

逆に、首のカーブを適切にサポートする枕を使えば、睡眠中に頚椎を自然な状態に近づけ、首周りの筋肉の緊張を和らげることが期待できます。ストレートネックに悩む人にとって、枕選びは治療の一環とも言えるほど重要なのです。

④ 睡眠の質が低下し不眠を招く

上記①~③のリスクは、すべて睡眠の質の低下に直結します。

- 首や肩の痛みで寝苦しい

- 気道が圧迫されて呼吸がしづらい

- 寝返りがスムーズに打てない

このような状態では、リラックスして深い眠りに入ることができません。私たちの睡眠は、浅い「レム睡眠」と深い「ノンレム睡眠」を繰り返していますが、身体的な不快感は、脳を覚醒させやすくし、最も重要な深いノンレム睡眠の時間を削ってしまいます。

特に、睡眠中の「寝返り」は非常に重要な役割を担っています。寝返りには、同じ部位に体圧がかかり続けるのを防いで血行不良を防いだり、布団の中の温度や湿度を調整したりする働きがあります。合わない枕は、この自然な寝返りを妨げます。例えば、枕が高すぎると寝返りに余計な力が必要になり、低すぎると頭が安定せず寝返りが打ちにくくなります。

結果として、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」や、朝早くに目が覚めてしまう「早朝覚醒」、寝つきが悪くなる「入眠障害」といった、不眠の症状を引き起こすことがあります。

睡眠の質が低下すると、日中の眠気や倦怠感、集中力・記憶力の低下、イライラなど、心身のパフォーマンスに大きな影響を及ぼします。自分に合った枕を選ぶことは、単なる快眠グッズを手に入れることではなく、日中の活動の質を高め、人生をより豊かにするための自己投資と言えるでしょう。

後悔しない枕選びの7つの基本ポイント

自分に合わない枕のリスクを理解したところで、次はいよいよ「後悔しない枕選び」の実践編です。枕は、価格やブランド名だけで選ぶべきではありません。ここでは、あなたにとって最高の枕を見つけるための、最も基本的で重要な7つのポイントを詳しく解説します。これらのポイントを一つひとつチェックしていくことで、枕選びの失敗を格段に減らすことができます。

① 最も重要な「高さ」

枕選びにおいて、最も重要視すべきポイントは「高さ」です。前述の通り、理想的な寝姿勢は、立っている時の自然な姿勢をそのまま横にした状態です。この時、首の骨(頚椎)が緩やかなS字カーブを描いています。枕の役割は、このカーブを寝ている間も正しく維持することにあります。

- 理想的な高さの目安

理想的な枕の高さは、敷布団やマットレスと、首のカーブの最も深い部分との間にできる隙間を、ぴったりと埋めてくれる高さです。この隙間の深さは、体格や頚椎のカーブの深さによって個人差が大きいため、「誰にとっても最適な高さ」というものは存在しません。 - 寝姿勢による違い

さらに、主な寝姿勢によっても最適な高さは変わってきます。- 仰向け寝: 頚椎のS字カーブを自然に保てる高さが理想です。目安としては、枕に頭を乗せた時に、顔の角度が5度前後に傾く程度が良いとされています。顎が上がりすぎたり、引けすぎたりしないかを確認しましょう。

- 横向き寝: 肩幅があるため、仰向け寝の時よりも高さが必要になります。横向きになった時に、首の骨から背骨までが床と平行に、一直線になる高さが理想です。高さが足りないと首が傾き、高すぎると首が持ち上がってしまい、どちらも首や肩に負担がかかります。

多くの枕は、使う人の体型に合わせて中材を出し入れすることで高さ調整ができるようになっています。購入時には、この高さ調整機能の有無も重要なチェックポイントです。もし調整機能がない枕を購入して高さが合わなかった場合は、枕の下にタオルを敷いて高くしたり、逆に中材がへたってきた古い枕であれば買い替えを検討したりする必要があります。

② 好みが分かれる「硬さ」

枕の「硬さ」は、寝心地の好みが大きく影響する部分ですが、機能的な側面も考慮して選ぶ必要があります。硬さは主に「フィット感」「安定感」「寝返りのしやすさ」に関わってきます。

- 柔らかめの枕

- メリット: 頭をふんわりと優しく包み込むようなフィット感が得られます。頭の形に合わせて沈み込むため、圧迫感が少なく、リラックスしやすいのが特徴です。羽毛や低反発ウレタン、ポリエステルわたなどが代表的です。

- デメリット: 柔らかすぎると頭が沈み込みすぎてしまい、寝返りが打ちにくくなることがあります。また、頭が安定しにくいため、首へのサポート力が不足する場合もあります。

- 硬めの枕

- メリット: 頭をしっかりと支え、安定感があります。沈み込みが少ないため、首のカーブを適切に保ちやすく、スムーズな寝返りをサポートします。そばがらやパイプ、高反発ウレタンなどが代表的です。

- デメリット: 硬すぎると、後頭部や耳に圧力が集中して痛みを感じることがあります。また、頭と枕の間に隙間ができやすく、フィット感に欠けると感じる人もいます。

重要なのは、単に「柔らかい」「硬い」という感覚だけでなく、頭を乗せた時の沈み込み方や反発力(弾力性)を確かめることです。適度な硬さで頭をしっかり支えつつ、スムーズに寝返りが打てる枕が、多くの場合において最適な選択肢となります。

③ 寝心地と機能性を決める「素材」

枕の「素材(中材)」は、前述の「硬さ」はもちろん、「通気性」「耐久性」「手入れのしやすさ」など、枕のほぼすべての特性を決定づける非常に重要な要素です。素材ごとの特徴を理解することで、自分の好みやライフスタイルに合った枕を見つけやすくなります。

代表的な素材には、以下のようなものがあります。

- 低反発ウレタン: フィット感と体圧分散性に優れる。

- 高反発ウレタン: 反発力が高く寝返りがしやすい。

- パイプ: 通気性抜群で丸洗い可能、高さ調整も容易。

- ポリエステルわた: ふんわりと柔らかく、価格が手頃。

- 羽毛(ダウン・フェザー): 高級なホテルにあるような包み込まれる寝心地。

- そばがら: 硬めで通気性と吸湿性に優れる伝統的な素材。

これらの素材の詳しい特徴については、後の「【素材別】代表的な枕10種類の特徴を徹底比較」の章で詳しく解説します。ここでは、素材によって寝心地や機能が全く異なるということを覚えておきましょう。

④ 頭を支える「形状」

枕の「形状」も、寝心地や体のサポート機能に大きく関わります。自分の寝姿勢や悩みに合わせて選ぶことが大切です。

- 標準型(長方形): 最も一般的で、クセのない形状です。どんな寝姿勢にも対応しやすく、商品ラインナップも豊富です。

- ウェーブ型(頚椎支持型): 波形のような立体的な形状で、首元を高く、後頭部を低くすることで、頚椎のS字カーブを自然にサポートします。仰向け寝がメインの人や、首こりに悩む人におすすめです。

- 中央凹型(ドーナツ型): 枕の中央部分が凹んでおり、後頭部を安定させやすい形状です。仰向け寝の際のフィット感が高く、首や肩への負担を軽減します。横向き寝の際には、耳が圧迫されにくいというメリットもあります。

- サイド高め型(横向き寝対応型): 枕の両サイドが高く、中央が低く設計されています。中央部分は仰向け寝に、サイド部分は横向き寝に適した高さになっており、寝返りを打っても常に適切な高さをキープしやすいのが特徴です。

これらの他にも、肩や腕までサポートする大きめの形状や、抱き枕と一体化したような形状など、様々な枕が存在します。自分の主な寝姿勢や、特にサポートしてほしい部位はどこかを考えて形状を選ぶと良いでしょう。

⑤ 寝返りを考えた「サイズ」

見落としがちですが、枕の「サイズ(大きさ)」も快適な睡眠には不可欠です。人は一晩に20~30回もの寝返りを打つと言われています。枕が小さいと、寝返りを打った際に頭が枕から落ちてしまい、不自然な姿勢で首を痛めたり、目が覚めてしまったりする原因になります。

枕の幅は、最低でも自分の頭3つ分の横幅があるのが理想とされています。これだけの幅があれば、左右に寝返りを打っても頭が枕の上にしっかりと収まります。

- 一般的なサイズ展開:

- 基本サイズ(約43×63cm): 日本の標準的なサイズで、ほとんどの枕カバーがこのサイズに対応しています。多くの場合、このサイズで十分な幅があります。

- 大きめサイズ(約50×70cm): ホテルなどでよく使われるサイズ。体格が大きい人や、よりゆったりとした寝心地を求める人におすすめです。

- ロングサイズ: 二人で一緒に使えるような横に長いタイプもあります。

奥行きも重要で、肩口までしっかり枕に乗せられる程度の深さが必要です。小さすぎる枕は避け、寝返りを打っても頭が落ちない、安心感のあるサイズを選びましょう。

⑥ 清潔に保つための「手入れのしやすさ」

人は寝ている間に、コップ1杯分(約200ml)の汗をかくと言われています。その汗や皮脂、フケ、よだれなどはすべて枕に吸収され、放置すると雑菌やダニ、カビが繁殖する原因となります。これは不衛生なだけでなく、アレルギーや肌荒れを引き起こす可能性もあります。

そのため、枕を清潔に保つための「手入れのしやすさ」は非常に重要な選択基準です。

- チェックポイント:

- 丸洗い可能か: 枕本体を洗濯機や手で丸洗いできるかは、最も重要なポイントです。パイプやファイバー、一部のポリエステルわたなどは丸洗い可能な製品が多く、非常に衛生的です。一方、ウレタンや羽毛、そばがらなどは基本的に水洗いできません。

- カバーの洗濯: 本体が洗えない場合でも、付属の枕カバーや別売りのカバーをこまめに洗濯することで、ある程度の清潔さは保てます。

- 素材自体の衛生機能: 素材によっては、防ダニ・抗菌・防臭加工が施されているものもあります。アレルギーが気になる方は、こうした機能にも注目しましょう。

自分の生活スタイルに合わせて、無理なく手入れが続けられる枕を選ぶことが、長く快適に使い続けるための秘訣です。

⑦ 快適な睡眠を保つ「通気性」

特に夏場や、もともと汗をかきやすい人にとって、「通気性」は寝苦しさを解消するための鍵となります。枕に熱や湿気がこもると、不快で寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めたりする原因になります。

通気性は、主に素材によって決まります。

- 通気性が高い素材: パイプ、そばがら、ファイバー、TPE(エラストマー)などは、素材自体に隙間が多い構造のため、空気が通りやすく、熱や湿気がこもりにくいのが特徴です。

- 通気性が低い素材: 低反発ウレタンは、密度が高いため通気性はあまり良くありません。最近では、通気孔を開けるなどの工夫がされた製品も増えていますが、基本的には蒸れやすい傾向があります。

寝ている時の頭部の温度は、睡眠の質、特に深い眠りに入るために重要とされています。頭部を涼しく保つことで、スムーズな入眠と質の高い睡眠が促されるため、快適な睡眠環境を整える上で、枕の通気性は無視できないポイントなのです。

【寝姿勢別】あなたに最適な枕の選び方

私たちは一晩中同じ姿勢で寝ているわけではありませんが、多くの人には「入眠時の姿勢」や「最も長く取る姿勢」といった、主な寝姿勢があります。この寝姿勢によって、最適な枕の高さや形状は大きく異なります。ここでは、「仰向け寝」「横向き寝」「うつ伏せ寝」の3つのタイプ別に、最適な枕の選び方を具体的に解説します。

仰向け寝に合う枕

仰向け寝は、体重が背中全体に分散されやすく、体に余計な負担がかかりにくい、理想的な寝姿勢の一つとされています。この姿勢を快適に保つためには、首のS字カーブを正しくサポートする枕を選ぶことが何よりも重要です。

- 最適な「高さ」:

仰向け寝の場合、理想的な高さは、枕に頭を乗せたときに、頚椎のS字カーブの隙間が自然に埋まる程度です。具体的には、敷布団やマットレスの面から、首の最も深い部分までが3~4cm程度になるのが一般的とされています。ただし、これはあくまで目安であり、個人の体格や頚椎のカーブの深さによって異なります。

簡単なチェック方法として、枕を使ったときに顔の傾きがやや下向き(約5度)になるかを確認してみましょう。顎が上がって天井を見上げるような角度になったり、逆に顎を引きすぎて胸につくような角度になったりするのは、高さが合っていない証拠です。高すぎても低すぎても、首や肩の筋肉に負担がかかり、気道を圧迫する原因になります。 - 最適な「形状」:

仰向け寝をメインとする人には、首元をしっかりと支え、後頭部を優しく包み込む形状の枕がおすすめです。- ウェーブ型(頚椎支持型): 手前が高く、奥が低くなっている波形の枕です。高い部分が首のカーブにフィットし、低い部分が後頭部を安定させるため、理想的な寝姿勢を保ちやすいのが特徴です。

- 中央凹型(ドーナツ型): 枕の中央部がくぼんでいる形状です。このくぼみに後頭部がすっぽりと収まることで、頭が左右にぐらつくのを防ぎ、安定した寝姿勢をキープできます。

- 最適な「硬さ・素材」:

硬さの好みは人それぞれですが、仰向け寝では頭が沈み込みすぎない、ある程度の硬さがあった方が首が安定しやすい傾向にあります。柔らかすぎる枕だと、後頭部が沈んで首が支えられず、かえって負担になることがあります。適度な反発力があり、寝返りをサポートしてくれる高反発ウレタンや、フィット感の高い低反発ウレタン、高さ調整がしやすいパイプ素材などが人気です。

横向き寝に合う枕

いびきをかく人や、腰に負担を感じやすい人にとって、横向き寝は楽な姿勢となることが多いです。横向き寝で最も重要なのは、肩幅によって生じる頭とマットレスの間の大きな隙間を、適切に埋めることです。

- 最適な「高さ」:

横向き寝の場合、仰向け寝よりも高さのある枕が必要になります。理想的な高さは、横になったときに頭から首、背骨にかけてが一直線になり、床と平行になる高さです。枕が低すぎると頭が下がって首が傾き、首の側面や肩の筋肉に強い負担がかかります。逆に高すぎると、頭が持ち上がって不自然な角度になり、これもまた首を痛める原因となります。

必要な高さは肩幅に大きく左右されるため、がっちりした体型の人はより高い枕、華奢な体型の人はそれほど高くない枕が必要になります。 - 最適な「形状」:

横向き寝がメインの人には、両サイドが高めに設計された枕が非常に有効です。- サイド高め型: この形状の枕は、中央の低い部分が仰向け寝に、両サイドの高い部分が横向き寝に対応するように作られています。寝返りを打って横向きになった際に、肩が枕の下にスムーズに収まり、適切な高さを維持できるため、非常に合理的です。

- マチ付きの枕: 枕の側面に「マチ」と呼ばれる厚みがあるタイプも、横向きになったときの高さを確保しやすいためおすすめです。

- 最適な「硬さ・素材」:

横向き寝では、頭の重さに加えて肩への圧力もかかるため、ある程度の硬さとサポート力が必要です。柔らかすぎて頭が沈み込むと、結局高さが足りなくなってしまいます。しっかりと頭と首を支え、寝返りを打っても高さが安定する、高反発ウレタンやラテックス、硬めのパイプ素材などが適しています。また、抱き枕を併用すると、体が安定してよりリラックスした横向き寝の姿勢を保ちやすくなります。

うつ伏せ寝に合う枕

うつ伏せ寝は、顔を横に向けなければ呼吸ができないため、首を大きくひねった状態が続くことになります。そのため、首や顎、背骨に負担がかかりやすく、専門家の間ではあまり推奨されない寝姿勢です。しかし、この姿勢でないと眠れないという人も少なくありません。うつ伏せ寝の人が枕を使う場合は、体への負担を最小限に抑えることを第一に考える必要があります。

- 最適な「高さ」:

うつ伏せ寝の場合、枕はできるだけ低いものを選ぶか、もしくは枕なしで寝るのが基本です。高い枕を使うと、首が後ろに大きく反り返ってしまい、頚椎や気道に深刻な負担をかけてしまいます。もし枕を使うのであれば、厚みが1~2cm程度の非常に薄いものや、タオルを畳んだ程度のもので十分です。 - 最適な「形状・使い方」:

うつ伏せ寝専用に設計された、特殊な形状の枕も存在します。- 胸当て枕・U字型枕: 中央に空洞があったり、U字型をしていたりする枕は、顔を圧迫せずに呼吸を確保しやすく作られています。

- クッションの活用: 枕を頭の下に敷くのではなく、胸の下に薄いクッションや畳んだタオルを置くことで、上半身が少し持ち上がり、首の反り返りを和らげることができます。これにより、呼吸が楽になる効果も期待できます。

- 最適な「硬さ・素材」:

うつ伏せ寝で枕を使う場合は、顔が埋もれて窒息するリスクを避けるため、非常に柔らかい素材は避けるべきです。通気性が良く、顔を圧迫しない程度の適度な弾力がある素材が望ましいでしょう。ポリエステルわたや、薄いウレタンシートなどが考えられます。

うつ伏せ寝は体に負担がかかりやすいことを理解した上で、できるだけ負担の少ない環境を整えることが重要です。可能であれば、抱き枕などを活用して、少しずつ横向き寝などに移行していくことも検討してみましょう。

【お悩み別】枕の選び方

多くの人が抱える睡眠に関する悩みは、枕を見直すことで改善できる可能性があります。「肩こり」「いびき」「ストレートネック」など、具体的な悩みに焦点を当て、それぞれに適した枕の選び方を解説します。自分の悩みの原因を理解し、それにアプローチできる枕を選ぶことが、問題解決への近道です。

肩こり・首の痛みが気になる人

朝起きたときに、首筋が張っていたり、肩がガチガチに凝っていたりするのは非常につらいものです。この不調の多くは、睡眠中の不自然な姿勢、つまり体に合わない枕によって首や肩周りの筋肉が緊張し続けていることが原因です。

- 原因の再確認:

- 高すぎる枕: 顎が引け、首が不自然に屈曲する。首の後ろの筋肉が常に伸ばされた状態になり、血行不良を引き起こす。

- 低すぎる枕: 頭が下がり、首のS字カーブが保てない。首や肩の一部分に重さが集中し、負担がかかる。

- 硬すぎる枕: 頭と枕の間に隙間ができ、首だけで頭を支える状態になる。

- 柔らかすぎる枕: 頭が沈み込みすぎて安定せず、寝返りが打ちにくい。

- 枕選びのポイント:

- 最適な「高さ」の徹底追求: 何よりもまず、自分の体格と寝姿勢に合った「高さ」の枕を見つけることが最優先です。立っているときの自然な姿勢をキープできる高さを選びましょう。高さ調整機能付きの枕を選び、タオルなどを使ってミリ単位で微調整するのがおすすめです。

- 首のカーブを支える「形状」: 首とマットレスの間にできる隙間をしっかりと埋め、頚椎のS字カーブをサポートしてくれる形状が理想です。首元が盛り上がった「ウェーブ型(頚椎支持型)」は、首へのフィット感が高く、負担を軽減するのに効果的です。

- 体圧分散性に優れた「素材」: 頭の重さを一点に集中させず、広範囲に分散させることで、首や肩への負担を和らげます。「低反発ウレタン」や「ラテックス」は体圧分散性に非常に優れており、頭の形に合わせてゆっくりと沈み込むため、フィット感が高いのが特徴です。

- スムーズな「寝返り」を妨げないこと: 寝返りは、同じ筋肉に負担がかかり続けるのを防ぐための重要な生理現象です。適度な反発力があり、頭が沈み込みすぎない「高反発ウレタン」や「ファイバー」素材の枕は、スムーズな寝返りをサポートしてくれます。

肩こり・首の痛みに悩む人は、「高さの適切さ」「首のサポート力」「体圧分散性」「寝返りのしやすさ」という4つの観点を総合的に満たす枕を選ぶことが、症状改善の鍵となります。

いびきが気になる人

いびきは、睡眠中に気道が狭まることで起こります。枕の選び方で気道を確保しやすくすることで、いびきが軽減されるケースは少なくありません。

- 原因の再確認:

- 高すぎる枕: 顎が引けて喉が圧迫され、気道が狭くなる。

- 仰向け寝: 重力によって舌の根元(舌根)が喉の奥に落ち込み、気道を塞ぎやすくなる(舌根沈下)。

- 枕選びのポイント:

- 気道を確保できる「高さ」: いびき対策で最も重要なのは、高すぎる枕を避けることです。仰向けで寝たときに、顎が少し引けるくらいの自然な角度(顔の傾斜が約5度)を保てる高さが理想です。低すぎる枕も首が反って気道を狭めることがあるため、適切な高さを選ぶことが重要です。

- 「横向き寝」を促す工夫: 横向き寝は、舌根沈下を防ぎ、気道を開きやすくするため、いびき対策に非常に有効な寝姿勢です。

- 横向き寝対応枕: 両サイドが高く設計された枕は、横向き寝の姿勢を安定させやすく、自然と横向きで寝る時間を増やす効果が期待できます。

- 抱き枕の併用: 抱き枕を使うと、体が安定し、楽に横向き寝をキープできます。いびきに悩む人はぜひ試してみてください。

- 口呼吸から鼻呼吸へ: 枕で直接解決するわけではありませんが、鼻呼吸を促すこともいびき対策になります。アレルギーなどで鼻が詰まりやすい人は、通気性が良く衛生的な枕を選び、枕周りを清潔に保つことも間接的に役立ちます。

いびきは、睡眠時無呼吸症候群のサインである可能性もあります。枕を変えても改善しない、あるいは日中の激しい眠気など他の症状がある場合は、専門の医療機関に相談することをおすすめします。

ストレートネックに悩んでいる人

スマートフォンやデスクワークの普及により、ストレートネックに悩む人は急増しています。ストレートネックとは、本来カーブしているはずの頚椎がまっすぐになってしまった状態のことで、枕選びが症状の悪化にも改善にも直結します。

- 原因の再確認:

- 日中の前傾姿勢が主な原因。

- 高すぎる枕は、睡眠中も前傾姿勢を強制し、ストレートネックを悪化させる最大の要因。

- 枕選びのポイント:

- 「高すぎる枕」は絶対に避ける: ストレートネックの人が最も避けなければならないのが、高さのある枕です。首を前に押し出す形の枕は、症状を悪化させるだけです。

- 首のカーブを「優しく」サポートする: まっすぐになった首を無理に矯正しようとするのではなく、本来あるべき緩やかなカーブを優しくサポートしてくれる枕が理想です。

- 低めのウェーブ型枕: 首元を支える部分がそれほど高くなく、後頭部が自然に収まる低めのウェーブ型枕は、ストレートネックの人に合いやすい形状です。

- タオルでの自作・調整: 市販の枕が合わない場合、バスタオルをロール状に丸めて首の下に当て、自分にとって最も楽なカーブと高さを見つけるのも非常に有効な方法です。この「タオル枕」で最適な感覚を掴んでから、それに近い形状・高さの枕を探すのがおすすめです。

- 体圧分散性の高い素材: 首への負担を少しでも減らすために、低反発ウレタンのように、頭から首にかけての圧力を均等に分散してくれる素材が適しています。

ストレートネックの人は、「低めであること」と「首のカーブを自然に支えること」を最優先に枕を選びましょう。枕だけで治るものではありませんが、睡眠中に首を正しい位置で休ませることは、日中のストレッチや姿勢改善と並行して行うべき重要なケアです。

寝汗をかきやすい・アレルギーが心配な人

睡眠中の快適さや健康を考える上で、衛生面は見逃せないポイントです。特に、寝汗をかきやすい人や、ハウスダスト・ダニアレルギーを持つ人にとっては、枕の素材や手入れのしやすさが死活問題となります。

- 原因の再確認:

- 寝汗: 枕に熱や湿気がこもり、頭部が蒸れることで不快感が増し、睡眠の質が低下する。

- アレルギー: 枕に蓄積した汗、皮脂、フケなどをエサにダニが繁殖。その死骸やフンがアレルゲンとなり、くしゃみ、鼻水、皮膚のかゆみなどを引き起こす。

- 枕選びのポイント:

- 抜群の「通気性」を誇る素材: 頭部の蒸れを防ぐには、とにかく通気性の良い素材を選ぶことが重要です。

- パイプ、ファイバー、TPE(エラストマー): これらの素材は、内部に空気の通り道が多く、熱や湿気がこもりにくい構造になっています。特に汗かきの人にはおすすめです。

- そばがら: 伝統的な素材ですが、通気性と吸湿性に優れています。ただし、アレルギーのリスクは後述します。

- 「丸洗い」できること: 汗や汚れを根本から洗い流せる、枕本体が丸洗い可能な製品が最も衛生的です。「パイプ」「ファイバー」「TPE」「ウォッシャブルタイプのポリエステルわた」などは、家庭で手軽に洗濯できるものが多く、常に清潔な状態を保てます。

- アレルギー対策が施された素材:

- 防ダニ・抗菌・防臭加工: ポリエステルわたやウレタン素材の中には、衛生機能を高める加工が施された製品があります。アレルギーが心配な方は、製品表示を確認しましょう。

- アレルゲンになりにくい素材: 羽毛やそばがらは、天然素材ならではの良さがある一方で、人によってはアレルギーの原因となることがあります(鳥アレルギー、そばアレルギー)。また、湿気を含むと虫がわきやすいというデメリットもあります。アレルギー体質の人は、これらの天然素材は避けた方が無難です。パイプやウレタン、ファイバーといった化学繊維は、アレルゲンになりにくく、手入れもしやすいため安心です。

- 抜群の「通気性」を誇る素材: 頭部の蒸れを防ぐには、とにかく通気性の良い素材を選ぶことが重要です。

衛生面を重視するなら、「通気性」と「洗濯性」の2つを基準に、パイプやファイバーといった素材から検討を始めると良いでしょう。

【体格・性別】枕選びのポイント

最適な枕の高さは、頚椎のカーブの深さに依存しますが、このカーブは体格によって大きく異なります。筋肉質でがっちりした体型の人と、華奢で小柄な体型の人では、選ぶべき枕の基準も変わってきます。ここでは、体格別の枕選びのポイントを解説します。

がっちり体型の男性

一般的に、男性は女性に比べて骨格がしっかりしており、筋肉量も多い傾向にあります。特に、肩幅が広く、背中に厚みがあるがっちりとした体型の場合、それに合わせた枕選びが必要です。

- 枕選びのポイント:

- 「高め」の枕を選ぶ: 背中に筋肉がついていると、仰向けに寝たときに頭とマットレスの間にできる隙間が深くなります。また、肩幅が広いため、横向き寝の際にはさらに高い枕が必要になります。そのため、全体的に標準よりも高さのある枕がフィットしやすい傾向にあります。枕を選ぶ際は、低すぎるものよりは、ある程度高さがあり、調整機能で低くできるものを選ぶと失敗が少ないでしょう。

- 「硬め・高反発」でしっかり支える: 体重があり、頭も重い傾向にあるため、柔らかすぎる枕では頭が沈み込みすぎてしまい、高さが不足したり、首が不安定になったりします。頭をしっかりと支え、スムーズな寝返りを促す「硬め」で「高反発」な素材がおすすめです。高反発ウレタンや、中身の詰まったパイプ素材、ラテックスなどが良い選択肢となります。

- 「大きめ」のサイズで安心感を: 体格が大きいと、寝返りの移動距離も大きくなりがちです。標準的な43×63cmサイズでも問題ないことが多いですが、よりゆったりと安心して眠りたい場合は、ホテル仕様の50×70cmといった大きめのサイズを検討するのも良いでしょう。幅だけでなく、奥行きもしっかりあると、肩口まで枕に乗せることができ、安定感が増します。

がっちり体型の男性は、「高め・硬め・大きめ」をキーワードに枕を探すと、自分に合ったものを見つけやすくなります。

小柄な女性や子供

小柄な女性や成長過程にある子供は、がっちり体型の男性とは逆に、体全体のカーブが浅く、首も細いという特徴があります。市販されている標準的な枕では、高すぎたり硬すぎたりすることが少なくありません。

- 枕選びのポイント:

- 「低め」の枕を基本にする: 体の凹凸が少ないため、首とマットレスの隙間も浅くなります。そのため、標準的な枕よりも「低め」に設計された枕が適しています。女性向けや子供向けに作られた製品を選ぶのも一つの方法です。高すぎる枕は、首を痛めたり、呼吸を妨げたりする原因になるため、特に注意が必要です。

- 「柔らかめ」で優しくフィット: 体重が軽いため、硬い枕では頭が沈まず、後頭部や耳が痛くなることがあります。頭の形に優しくフィットし、圧迫感の少ない「柔らかめ」の素材が心地よく感じられることが多いでしょう。ただし、柔らかすぎると首のサポート力がなくなるため、適度な弾力のある低反発ウレタンや、ふんわりとしたポリエステルわたなどがおすすめです。

- 「高さ調整機能」が非常に重要: 小柄な人にとって、最適な高さは非常にデリケートです。中材を出し入れして細かく高さを調整できる機能は、必須とも言えます。特に子供の場合は、成長に合わせて枕の高さを変えていく必要があるため、高さ調整機能付きの枕を選ぶことが極めて重要です。最初は低めに設定し、体の成長とともに少しずつ高くしていくのが理想的です。

- 衛生面への配慮: 子供は大人以上に汗をかくため、手入れのしやすさも大切です。丸洗いできる素材や、防ダニ・抗菌加工が施された製品を選ぶと、清潔で安心して使えます。

小柄な女性や子供は、「低め・柔らかめ・高さ調整可能」という点を重視して枕を選びましょう。無理に大人用の枕を使うのではなく、自分の体に合ったものを見つけることが、健やかな睡眠と成長に繋がります。

【素材別】代表的な枕10種類の特徴を徹底比較

枕の寝心地、機能性、価格を決定づける最も重要な要素が「中材(素材)」です。ここでは、現在市場で主流となっている10種類の素材を取り上げ、それぞれの特徴を「硬さ」「反発力」「通気性」「耐久性」「手入れ」の観点から徹底的に比較・解説します。この比較表と解説を参考に、あなたの好みやライフスタイルに最適な素材を見つけてください。

| 素材の種類 | 硬さの目安 | 反発力 | 通気性 | 耐久性 | 手入れのしやすさ | 主な特徴 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 低反発ウレタン | 柔らかめ | 低い | △ | △ (2~3年) | × (丸洗い不可) | 高いフィット感と体圧分散性、包み込まれるような寝心地 |

| 高反発ウレタン | 硬め | 高い | △ | ◯ (3~5年) | × (丸洗い不可) | 寝返りがしやすい、しっかりとしたサポート力 |

| パイプ | 硬め | – | ◎ (抜群) | ◎ (3~5年) | ◎ (丸洗い可能) | 通気性抜群、高さ調整が容易、衛生的な硬めの寝心地 |

| ポリエステルわた | 柔らかめ | 普通 | ◯ | △ (1~2年) | △~◯ (製品による) | ふんわり感とクッション性、安価で手に入りやすい |

| 羽毛(ダウン・フェザー) | 非常に柔らかい | 低い | ◯ | ◯ (2~4年) | × (専門クリーニング) | 高級感のある包容力、優れた保温・吸湿発散性 |

| そばがら | 硬め | – | ◎ (抜群) | △ (1~2年) | × (虫干しのみ) | 硬質で安定した寝心地、優れた吸湿性、独特の香り |

| ビーズ | 柔らかめ | – | ◯ | △ (1~3年) | △~◯ (製品による) | 高い流動性でフィット、パウダーのような独特の感触 |

| ラテックス | 柔らかめ~普通 | 高い | ◯ | ◎ (3~5年) | × (丸洗い不可) | ゴムの自然な弾力、抗菌作用、高い耐久性 |

| ファイバー | 普通~硬め | 高い | ◎ (抜群) | ◎ (3~5年) | ◎ (丸洗い可能) | 高反発・高通気性、ウレタンの長所と洗いやすさを両立 |

| TPE(エラストマー) | 柔らかめ~普通 | 高い | ◎ (抜群) | ◎ (3~5年) | ◎ (丸洗い可能) | ジェルのような新感覚、高通気性、優れた耐久性 |

① 低反発ウレタン

ゆっくりと沈み込み、ゆっくりと元に戻る特性を持つ素材です。「形状記憶フォーム」とも呼ばれ、頭の形や重さに合わせて枕が変形し、頭部から首にかけてのラインにぴったりとフィットします。

- メリット: 優れた体圧分散性により、頭や首の一点に圧力がかかるのを防ぎます。包み込まれるような独特の寝心地は、リラックス感を求める人に人気です。

- デメリット: 通気性があまり良くなく、夏場は蒸れやすい傾向があります。また、気温が低いと硬くなり、高いと柔らかくなるという温度依存性があります。基本的に水洗いができないため、手入れは陰干しやカバーの洗濯が中心となります。

② 高反発ウレタン

低反発とは逆に、押し返す力が強く、沈み込みが少ないのが特徴です。しっかりとした弾力性で頭を支え、スムーズな寝返りをサポートします。

- メリット: 沈み込みすぎないため首が安定しやすく、寝返りに余計な力が必要ありません。耐久性も比較的高く、へたりにくいのが長所です。

- デメリット: 低反発ウレタン同様、通気性はあまり良くなく、水洗いもできません。フィット感よりもサポート感を重視する人向けの素材と言えます。

③ パイプ

ストローを短く切ったような形状の素材で、主にポリエチレンなどで作られています。枕の中材として非常に人気が高く、多くの製品で採用されています。

- メリット: 通気性が抜群で、熱や湿気がこもらず、夏でも快適です。耐久性が高く、中身を出し入れすることでミリ単位の高さ調整が簡単にできます。さらに、枕本体を丸洗いできる製品がほとんどで、非常に衛生的です。寝返りの際に「ガサガサ」という音がしますが、これが好きだという人もいます。

- デメリット: 硬めの寝心地のため、柔らかい枕が好きな人には向きません。素材がこすれる音が気になる場合もあります。

④ ポリエステルわた

クッションやぬいぐるみなどにも使われる、最もポピュラーな化学繊維のわたです。

- メリット: ふんわりと柔らかく、弾力性に富んだ寝心地が特徴です。非常に安価で、手軽に購入できる点も魅力です。製品によっては丸洗い可能なウォッシャブルタイプもあります。

- デメリット: 弾力性が失われやすく、へたるのが早いのが最大の欠点です。使い続けると中央部分が潰れて高さが変わってしまいやすいため、寿命は比較的短いと言えます。

⑤ 羽毛(ダウン・フェザー)

水鳥の胸毛である「ダウン」と、羽根の部分である「フェザー」を混合した高級素材です。

- メリット: 非常に柔らかく、高級ホテルの枕のような、頭がふわりと包み込まれる贅沢な寝心地を味わえます。保温性と吸湿・発散性に優れ、冬は暖かく、夏も蒸れにくいのが特徴です。

- デメリット: 価格が高価です。柔らかすぎて頭が沈み込み、首のサポート力が不足しがちです。家庭での洗濯は難しく、専門のクリーニングが必要です。また、鳥アレルギーの人は使用できません。

⑥ そばがら

そばの実の殻を乾燥させた、日本で古くから親しまれてきた伝統的な素材です。

- メリット: 硬質でしっかりとした寝心地で、頭が沈み込まず安定します。吸湿性と通気性に優れており、頭部の熱を逃がしてくれます。そばがら特有の香りにはリラックス効果があるとも言われています。

- デメリット: 使い続けると殻が割れて粉が出てきたり、高さが低くなったりします。そのため、寿命は1~2年と短めです。水洗いはできず、虫がわく可能性もあるため、こまめな虫干しが必要です。そばアレルギーの人は絶対に使用しないでください。

⑦ ビーズ

発泡スチロールを細かくしたような素材で、直径1mm以下の「パウダービーズ」が主流です。非常に流動性が高いのが特徴です。

- メリット: 中材が自由に動くことで、頭の形や動きに合わせて自在にフィットします。くにくにした独特の感触はファンも多く、抱き枕などにもよく使われます。

- デメリット: 熱がこもりやすく、通気性はあまり良くありません。使い続けるとビーズが潰れてへたりやすいです。耐久性は高いとは言えません。

⑧ ラテックス

ゴムの木から採取される樹液を加工して作られる天然素材です(合成ラテックスもあります)。

- メリット: 柔らかさと高い反発力を両立しており、マシュマロのような独特の弾力があります。抗菌作用があるため、ダニや細菌が繁殖しにくく衛生的です。耐久性も非常に高いのが特徴です。

- デメリット: ゴム特有の臭いがすることがあります。通気性はウレタンよりは良いものの、抜群とは言えません。水洗いはできず、直射日光に当てると劣化します。ゴムアレルギーの人は注意が必要です。

⑨ ファイバー

ポリエチレンなどの繊維を、まるでインスタントラーメンのように絡み合わせて作った比較的新しい素材です。

- メリット: 高反発ウレタンのようなしっかりとした反発力と、パイプのような抜群の通気性を兼ね備えています。へたりにくく耐久性が高い上、シャワーなどで丸洗いできるため非常に衛生的です。ウレタンの寝心地は好きだが蒸れや手入れが気になる、という人に最適です。

- デメリット: まだ比較的新しい素材のため、製品ラインナップは他の素材ほど多くはありません。寝返りの際に多少音がすることがあります。

⑩ TPE(エラストマー)

「熱可塑性エラストマー」の略で、ゴムのような弾性を持つプラスチック素材です。ジェル状の素材として枕に使われることが多いです。

- メリット: グミやジェルのような、ぷにぷにした独特の感触が特徴です。格子状(ラティス構造)に成形されることが多く、通気性が極めて高く、蒸れにくいです。耐久性にも優れ、水で丸洗いできるため衛生面も万全です。

- デメリット: 素材自体の重量が重い傾向にあります。比較的新しい高機能素材のため、価格は高価なものが中心です。

人気のおすすめ枕ブランド5選

数多くのメーカーから多種多様な枕が販売されており、どれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。ここでは、長年の実績と信頼がある老舗から、最新の睡眠科学を取り入れた新進気鋭のブランドまで、特に人気と評価の高い5つのブランドをピックアップし、その特徴や哲学を紹介します。

(注記:各ブランドの情報は、公式サイト等で公開されている情報を基に記述しています。製品ラインナップや仕様は変更される場合があります。)

① 西川株式会社 (nishikawa)

1566年創業という圧倒的な歴史を誇る、日本の寝具業界を代表するリーディングカンパニーです。長年にわたる経験と、「日本睡眠科学研究所」での科学的な研究に基づいた製品開発が強みです。

- ブランドの特徴:

- 圧倒的なラインナップ: プロフェッショナルが眠りの悩みに応える「&Free(アンドフリー)」、一人ひとりの首のカーブに合わせて選べる「ファインスムーズ」、医師がすすめる健康枕シリーズなど、目的や好みに応じて選べる非常に幅広い製品を展開しています。

- 豊富な素材と形状: 低反発、高反発、パイプ、羽毛といった定番素材から、自社開発の特殊ウレタンまで、多種多様な素材と形状の枕を揃えています。

- オーダーメイド・セミオーダー: 全国の店舗では、専門の「スリープマスター」が眠りのカウンセリングを行い、測定データに基づいて自分だけの枕を作れるオーダーメイドサービスも提供しています。

- こんな人におすすめ:

- 何を選べばいいか分からないため、信頼と実績のあるブランドから選びたい人。

- 豊富な選択肢の中から、じっくりと比較検討したい人。

- 店舗で専門家のアドバイスを受けながら、実際に試して選びたい人。

参照:西川株式会社 公式サイト

② 株式会社エアウィーヴ (airweave)

「The Quality Sleep」をブランドスローガンに掲げ、質の高い睡眠を追求する寝具メーカーです。特に、独自開発の素材「エアファイバー」を使用したマットレスで高い知名度を誇ります。

- ブランドの特徴:

- 独自素材「airfiber®(エアファイバー)」: 釣り糸の原料を編み込むようにして作られた、ブランドの核となる素材です。優れた復元性(高反発)、抜群の通気性、そして中材まで水洗いできるという3つの大きな特徴を持っています。

- 高さ調整機能の標準装備: 多くの枕製品には、複数枚の高さ調整シートが付属しています。これにより、自宅で簡単に自分に合った高さにカスタマイズすることが可能です。

- 科学的アプローチ: トップアスリートや著名人の睡眠をサポートしてきた実績があり、その知見が製品開発に活かされています。

- こんな人におすすめ:

- 寝返りのしやすさと、蒸れない快適さを重視する人。

- 枕を丸洗いして、常に清潔な状態を保ちたい人。

- 自宅で手軽に、かつ細かく高さを調整したい人。

参照:株式会社エアウィーヴ 公式サイト

③ テンピュール・シーリー・ジャパン (TEMPUR)

NASAがロケット打ち上げ時の宇宙飛行士にかかる強烈な重力を緩和するために開発した素材をルーツに持つ、デンマーク発の寝具ブランドです。低反発枕の代名詞的存在として、世界中で愛用されています。

- ブランドの特徴:

- 唯一無二の「テンピュール®素材」: 体温と体圧に反応してゆっくりと沈み込み、身体のラインにぴったりと沿ってフィットする独自の素材です。圧力を均一に分散させることで、身体への負担を軽減し、「無重力状態のような」と評される快適な寝心地を提供します。

- 特徴的なネックピロー形状: 首のカーブに沿うようにデザインされた、独特の波形(ウェーブ型)の「オリジナルネックピロー」は、ブランドの象徴的な製品です。

- グローバルな信頼性: 世界中の多くの医療施設でも採用されている実績があり、その品質と機能性は高く評価されています。

- こんな人におすすめ:

- 包み込まれるような、究極のフィット感を求める人。

- 首や肩への圧力を極限まで減らしたい人。

- 世界的に認められたブランドの安心感と、高品質な寝心地を重視する人。

参照:テンピュール・シーリー・ジャパン 公式サイト

④ GOKUMIN

「極上の眠りを実現する」をコンセプトに、高品質な製品を手に取りやすい価格で提供することを目指す、オンライン販売を中心とした寝具ブランドです。

- ブランドの特徴:

- コストパフォーマンスの高さ: 企画から販売までを自社で一貫して行うことで、高品質な素材を使用しながらも、価格を抑えることを実現しています。

- ユーザーニーズに応える製品開発: 低反発、高反発、その両方を組み合わせたハイブリッドタイプ、さらには高さや硬さを細かく調整できる製品など、多様なニーズに応える豊富なラインナップが魅力です。

- 充実した調整機能: 多くの枕に高さ調整シートが付属しており、購入後に自分の好みに合わせてカスタマイズできる点が、オンライン販売の弱点を補っています。

- こんな人におすすめ:

- 品質にはこだわりたいが、予算は抑えたい人。

- オンラインで手軽に、多機能な枕を購入したい人。

- 低反発か高反発か迷っており、両方の良さを試したい人。

参照:GOKUMIN 楽天市場店、GOKUMIN Amazonストアページ等

⑤ 株式会社ブレインスリープ (BRAIN SLEEP)

「脳が眠る。人生が変わる。」をミッションに掲げ、スタンフォード大学睡眠生体リズム研究所所長の西野精治氏が最高研究顧問を務める、睡眠医学に基づいた製品開発を行うブランドです。

- ブランドの特徴:

- 「黄金の90分」へのこだわり: 睡眠の質を決定づけると言われる、眠り始めの最も深い眠り「黄金の90分」を深く、長くすることに特化した製品設計がなされています。

- 抜群の通気性による「脳冷却」: 枕の90%以上が空気層でできている独自の3次元構造素材により、圧倒的な通気性を実現。睡眠中に上昇する脳の温度を効率的に下げることで、深い眠りを促します。

- 100%再生可能な素材と丸洗い設計: 中材は100%リサイクル可能なポリエチレンで、環境にも配慮。シャワーで丸洗いできるため、非常に衛生的です。

- こんな人におすすめ:

- 最新の睡眠科学に基づいた、機能性の高い枕を求める人。

- 寝つきが悪い、眠りが浅いと感じている人。

- とにかく通気性を重視し、蒸れずに快適に眠りたい人。

参照:株式会社ブレインスリープ 公式サイト

枕の効果を最大化する正しい使い方とメンテナンス

自分にぴったりの枕を選んだとしても、その使い方や手入れが間違っていては、せっかくの効果も半減してしまいます。ここでは、枕のポテンシャルを最大限に引き出し、長く快適に使い続けるための「正しい使い方」と「メンテナンス方法」について解説します。

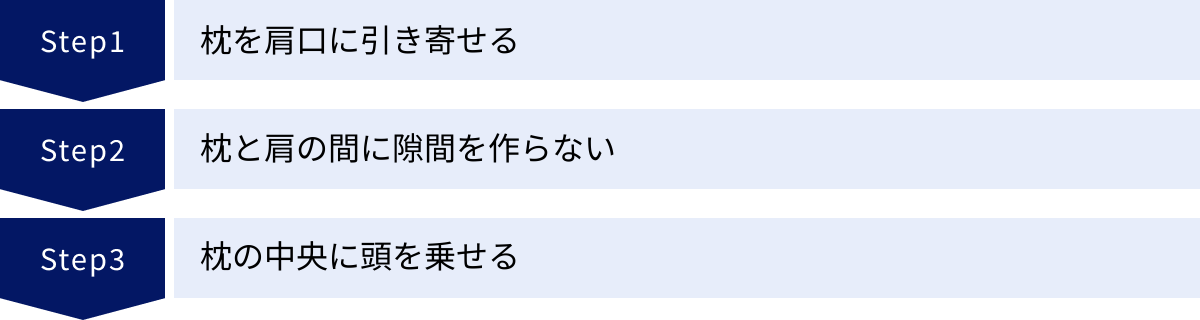

正しい枕の当て方と位置

枕の当て方について、「頭だけをちょこんと乗せる」のが正しいと思っている人がいますが、これは大きな間違いです。

正しい当て方は、「枕に後頭部から首、そして肩口までがしっかりと乗る」ように、深めに頭を乗せることです。

具体的には、以下のポイントを意識してください。

- 枕を肩口に引き寄せる: まず、枕をぐっと引き寄せ、枕の下のラインが自分の肩先に触れるくらいの位置にセットします。

- 枕と肩の間に隙間を作らない: 仰向けになったときに、枕と肩の間に隙間ができていないかを確認しましょう。ここに隙間があると、首だけで頭を支えることになり、頚椎に大きな負担がかかってしまいます。

- 枕の中央に頭を乗せる: 後頭部が枕の中心にくるように意識します。これにより、左右どちらに寝返りを打っても、頭が枕から落ちにくくなります。

この当て方を実践することで、枕が頭の重さだけでなく、首のカーブもしっかりとサポートしてくれるようになります。最初は少し窮屈に感じるかもしれませんが、これが首や肩への負担を最小限に抑えるための正しい位置です。毎晩寝る前に、この「肩口までしっかり乗せる」意識を持つだけで、枕のフィット感は格段に向上します。

自宅でできる高さのチェック方法(バスタオル活用)

せっかく購入した枕が、「少し高いかも」「もう少し低ければ…」と感じることは少なくありません。特に、オンラインで購入した場合や、店頭で短時間試しただけでは気づかなかった違和感が出てくることもあります。そんなときに役立つのが、バスタオルを使った高さの微調整とチェック方法です。

- 枕が高すぎると感じた場合:

残念ながら、中材を減らせないタイプの枕を低くすることは困難です。しかし、本当に枕が高いのか、あるいはマットレスの沈み込みとの相性の問題なのかを切り分けることができます。一度、枕なしで寝てみて、その状態から少しずつ折りたたんだタオルを重ねていき、どこが快適な高さかを探ってみるのも一つの方法です。 - 枕が低すぎると感じた場合:

これはバスタオルで簡単に対処できます。- まず、大きめのバスタオルを用意します。

- 枕の下に、そのバスタオルを二つ折り、または四つ折りにして敷きます。枕全体を均等に持ち上げるのがポイントです。

- 実際に寝てみて、首や肩の感触を確かめます。まだ低いと感じる場合は、タオルの重ね方を変えたり、薄手のタオルを追加したりして、数ミリ単位で高さを調整します。

- 逆に、タオルを敷いたら高すぎると感じた場合は、より薄いタオルに変えるなどして微調整します。

このバスタオル調整法は、自分にとっての「ジャストフィットの高さ」を見つけるための非常に有効な手段です。高さ調整機能付きの枕であっても、この方法で最適な高さを探してから中材を調整すると、より精度が高まります。

枕の寿命と買い替えのサイン

枕は消耗品です。どんなに良い枕でも、使い続ければ素材が劣化し、本来のサポート機能を失っていきます。へたってしまった枕を使い続けることは、体に合わない枕を使い始めるのと同じくらい、体に悪影響を及ぼします。枕の寿命を理解し、適切なタイミングで買い替えることが重要です。

素材別の寿命の目安

枕の寿命は、中材の種類によって大きく異なります。以下は、一般的な寿命の目安です。

| 素材 | 寿命の目安 | 劣化の特徴 |

|---|---|---|

| 低反発ウレタン | 2~3年 | 弾力性がなくなり、押してもなかなか戻らなくなる |

| 高反発ウレタン | 3~5年 | 反発力が弱くなり、へたってくる |

| パイプ | 3~5年 | パイプが潰れて割れ、粉が出てくる |

| ポリエステルわた | 1~2年 | 弾力性がなくなり、ぺたんこにへたる |

| 羽毛(ダウン・フェザー) | 2~4年 | かさが減り、ふんわり感が失われる |

| そばがら | 1~2年 | 殻が割れて粉になり、高さが低くなる |

| ビーズ | 1~3年 | ビーズが潰れてかさが減り、へたる |

| ラテックス | 3~5年 | 硬くなったり、ボロボロと崩れてきたりする |

| ファイバー | 3~5年 | 弾力性が失われ、へたってくる |

| TPE(エラストマー) | 3~5年 | 弾力性が失われたり、亀裂が入ったりする |

これはあくまで目安であり、使用頻度や体重、手入れの状況によって寿命は前後します。

見た目や寝心地でわかる買い替えサイン

年数だけでなく、以下のようなサインが現れたら、それは枕が寿命を迎えた証拠です。すぐに買い替えを検討しましょう。

- 見た目のサイン:

- 中央部分が凹んでいる: 頭を乗せる部分が明らかに凹み、元に戻らない。

- 購入時より高さが変わった: 全体的にぺたんこになり、明らかに低くなった。

- 素材の偏りや漏れ: 中材が片方に寄ってしまったり、カバーから粉や素材が出てきたりする。

- カビやシミ: 洗濯しても落ちない黒い点々(カビ)や、黄ばみがひどい。

- 寝心地のサイン:

- 寝つきが悪くなった: 以前よりもフィット感がなく、寝心地が悪く感じる。

- 朝起きたら首や肩が痛い: 以前は快調だったのに、最近になって体の不調を感じるようになった。これはサポート力が失われた証拠です。

- 嫌な臭いがする: 陰干しや洗濯をしても、汗や皮脂の臭いが取れない。

枕は睡眠の質を支える重要なパートナーです。「まだ使えるから」と寿命の過ぎた枕を使い続けず、これらのサインを見逃さないようにしましょう。

枕の選び方に関するよくある質問

ここまで枕の選び方について詳しく解説してきましたが、まだ解決しきれない疑問もあるかもしれません。ここでは、枕選びに関して多くの人が抱く、よくある質問にお答えします。

枕はどこで買うのがおすすめ?

枕を購入できる場所は様々で、それぞれにメリットとデメリットがあります。自分のライフスタイルや、枕選びで何を重視するかに合わせて選ぶのが良いでしょう。

寝具専門店・百貨店

- メリット: 最大の利点は、専門知識を持ったスタッフ(スリープマスター、ピローアドバイザーなど)に相談できることです。自分の悩みや体格、寝姿勢などを伝えれば、プロの視点から最適な枕を提案してくれます。また、多くの店舗で実際に横になって試すことができる「試し寝」の環境が整っています。計測器で首のカーブを測ってくれるサービスがある場合も。

- デメリット: 高品質なブランド品が多いため、価格帯は比較的高めになる傾向があります。

量販店・ホームセンター

- メリット: 手頃な価格帯の製品が多く、気軽に購入できるのが魅力です。様々な素材や形状の枕が一同に介しているので、色々なタイプを手に取って比較検討できます。

- デメリット: 専門的な知識を持つスタッフは少ないため、自分自身で判断する必要があります。試し寝ができるスペースも限られていることが多いです。

オンラインストア・通販

- メリット: 品揃えが圧倒的に豊富で、実店舗では見かけないようなニッチな製品や、最新のブランドも見つかります。価格帯も幅広く、ユーザーレビューや口コミをじっくり読んで比較検討できるのが大きな強みです。また、ブランドによっては「お試し期間」や「返品・交換保証」を設けている場合があり、自宅でじっくり試してから判断できるサービスは非常に魅力的です。

- デメリット: 実際に触れたり、寝てみたりすることができないのが最大の弱点です。写真や説明文、口コミだけで判断する必要があるため、イメージと違う可能性もあります。

結論として、枕選びに絶対に失敗したくない初心者の方や、専門家のアドバイスが欲しい方は「寝具専門店」へ。ある程度の知識があり、自分で判断できる方は「オンラインストア」で豊富な選択肢から探すのがおすすめです。

枕なしで寝るのは体に悪い?

「枕が合わないなら、いっそ枕なしで寝れば良いのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし、結論から言うと、ほとんどの人にとって枕なしで寝ることは推奨されません。

- 仰向け寝の場合:

枕がないと、後頭部の丸みで頭が安定しない上、首のS字カーブを支えるものが何もなくなり、マットレスとの間に隙間ができてしまいます。この状態では、首や肩の筋肉に常に負担がかかり続け、血行不良や痛みの原因となります。 - 横向き寝の場合:

枕がないと、肩幅の分だけ頭が大きく下に傾いてしまいます。これは首の骨や筋肉にとって非常に不自然な姿勢であり、深刻な首の痛みや肩こりを引き起こす原因になります。 - 例外は「うつ伏せ寝」の人:

前述の通り、うつ伏せ寝の人は、首が後ろに反り返るのを防ぐために、ごく低い枕か、枕なしの方が楽な場合があります。ただし、うつ伏せ寝自体が首をひねるため、身体への負担が大きい寝姿勢であることは変わりありません。

また、ストレートネックの人が「枕なしの方が楽」と感じるケースもありますが、これは首のカーブが失われているため、支えがない方が自然に感じるだけかもしれません。長期的には、適切な高さの枕で、本来のカーブを優しくサポートしてあげることが望ましいとされています。

基本的には、人間工学的に見て、ほとんどの寝姿勢で枕は必要不可欠な寝具であると理解しておきましょう。

まとめ

質の高い睡眠は、健康で活力に満ちた毎日を送るための土台です。そして、その睡眠の質を大きく左右するのが、毎日使う「枕」にほかなりません。

本記事では、後悔しない枕選びのために知っておくべき、あらゆる情報を網羅的に解説してきました。最後に、その要点を振り返ります。

- 合わない枕のリスク: 自分に合わない枕を使い続けると、肩こり・首こり・頭痛、いびき、ストレートネックの悪化、そして睡眠の質の低下など、心身に様々な不調を引き起こす可能性があります。

- 枕選びの7つの基本ポイント: 枕選びで失敗しないためには、以下の7つのポイントを総合的に判断することが重要です。

- 高さ: 最も重要。理想的な寝姿勢(自然なS字カーブ)を保てる高さを選ぶ。

- 硬さ: 好みだけでなく、安定感や寝返りのしやすさも考慮する。

- 素材: 寝心地と機能性(通気性、手入れなど)を決める重要な要素。

- 形状: 寝姿勢や悩みに合わせ、首をしっかりサポートするものを選ぶ。

- サイズ: 寝返りを打っても頭が落ちない、安心感のある大きさが必要。

- 手入れのしやすさ: 清潔に保てるか、丸洗い可能かなどをチェック。

- 通気性: 蒸れを防ぎ、快適な睡眠環境を保つために重要。

- 自分に合った枕を見つける視点: これらの基本ポイントに加え、「寝姿勢(仰向け・横向き・うつ伏せ)」「お悩み(肩こり・いびき等)」「体格(がっちり・小柄)」といった自分自身の特性からアプローチすることで、より最適な枕にたどり着くことができます。

- 使い方とメンテナンス: どんなに良い枕も、正しい位置で使い、寿命を見極めて適切に買い替えることが、その効果を最大限に引き出す鍵となります。

枕は、一度購入すれば数年間使い続ける、あなたの健康への投資です。価格やデザインだけで安易に選ぶのではなく、この記事で得た知識を総動員して、じっくりと自分に合った一品を探してみてください。

あなただけの「最高の枕」を見つけ、毎日の眠りを質の高い休養の時間に変えることで、日中のパフォーマンスは向上し、人生はより豊かなものになるはずです。