毎日使う枕は、寝汗や皮脂、よだれなどで見えない汚れが蓄積しやすいアイテムです。清潔に保つためには定期的な洗濯が欠かせませんが、「そもそも枕って洗えるの?」「どうやって洗えばいいの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。枕は素材によって洗濯方法が大きく異なり、間違った方法で洗うと、形崩れや劣化、カビの原因になってしまいます。

この記事では、枕を洗濯する前の確認事項から、素材別の詳しい洗い方、ふっくら仕上げる干し方のコツ、しつこい黄ばみやニオイ対策まで、枕の洗濯に関するすべてを網羅的に解説します。ご自身の枕に合った正しいお手入れ方法を学び、毎日の睡眠をより快適で衛生的なものにしましょう。

目次

枕を洗濯する前に確認すべき2つのこと

枕を洗濯機や水に投入する前に、必ず確認すべき重要なポイントが2つあります。それは「洗濯表示」と「枕の中材」です。この2点を確認せずに自己判断で洗濯してしまうと、愛用の枕が使えなくなってしまう可能性があります。失敗を防ぐためにも、洗濯前の準備を怠らないようにしましょう。

洗濯表示のマークを確認する

枕を洗えるかどうかを判断する最も確実な方法は、製品についているタグの「洗濯表示」を確認することです。洗濯表示は、衣類などがその製品に適した洗い方や手入れ方法を記号で示したもので、2016年12月から国際規格に合わせた新しい表示に切り替わっています。

まずは、お使いの枕に付いているタグを探し、どのようなマークが記載されているかを確認しましょう。

【主な洗濯表示マーク(家庭洗濯)】

| 新表示 | 意味 | 解説 |

|---|---|---|

|

||

| 洗濯機で洗濯できる(上限温度95℃) | 家庭用洗濯機で通常通り洗えます。非常に高い温度設定が可能です。 | |

|

||

| 洗濯機で洗濯できる(上限温度あり) | 桶の中の数字が、洗える液温の上限を示します(例:40なら40℃まで)。 | |

|

||

| 洗濯機で弱い洗濯ができる | 「手洗いコース」や「おしゃれ着コース」など、弱い水流で洗う必要があります。 | |

|

||

| 洗濯機で非常に弱い洗濯ができる | 「ドライコース」など、さらにデリケートなコースでの洗濯が推奨されます。 | |

|

||

| 手洗いができる(上限温度40℃) | 洗濯機は使用できず、手洗いが必須です。優しく押し洗いしましょう。 | |

|

||

| 家庭での洗濯はできない | 水洗い全般が不可です。クリーニング店に相談するか、後述する拭き洗いなどの手入れを行います。 |

参照:消費者庁「新しい洗濯表示」

特に重要なのは、「洗濯桶に×」のマークです。このマークがある場合は、自宅での水洗いは絶対にできません。 無理に洗うと、中材が劣化したり、水分を吸って乾かなくなりカビが生えたりする原因となります。

また、「手洗いマーク」の場合は洗濯機は使えません。必ず手洗いの手順に従ってください。「洗濯機マーク」に下線が入っている場合は、水流の強さに注意が必要です。標準コースではなく、デリケートな衣類を洗うための「手洗いコース」「ドライコース」「おしゃれ着コース」などを選びましょう。

もし洗濯表示が見つからない、または印字が消えていて読めない場合は、自己判断で洗うのは危険です。その場合は、次に説明する「枕の中材」を確認し、一般的な素材の特性から洗濯の可否を判断する必要があります。

枕の中材を確認する

洗濯表示とあわせて、枕の中に何が使われているか、つまり「中材(なかがい)」を確認することも非常に重要です。素材によって水に強い・弱いといった特性が全く異なるため、洗濯方法も変わってきます。

中材は、洗濯表示タグに「側地:ポリエステル100%」「詰めもの:ポリエチレンパイプ」のように記載されていることがほとんどです。タグが見当たらない場合は、枕のファスナーを開けて中を直接確認したり、購入時のパッケージや商品説明書を確認したりしましょう。

なぜ中材の確認が重要かというと、洗濯表示が「洗濯可」であっても、中材の特性に合わせた洗い方をしないと、枕の寿命を縮めてしまう恐れがあるからです。

例えば、同じ「洗濯機で洗える」枕でも、中材がポリエステルわたの場合とパイプの場合では、最適な洗い方や乾かし方が異なります。

- ポリエステルわた: わたが片寄らないように洗濯ネットに入れ、優しく洗う必要がある。

- パイプ: 丈夫な素材なので比較的洗いやすいが、洗濯中にパイプがこぼれ出ないようにファスナーがしっかり閉まる洗濯ネットを使う必要がある。

このように、中材が何であるかを把握することで、より適切な洗濯方法を選択でき、枕を長持ちさせられます。もし洗濯表示も中材も分からない場合は、安全を期して「洗濯不可」と判断し、水を使わないお手入れを行うことをお勧めします。

次の章では、この「中材」の種類ごとに、洗濯できる枕とできない枕を詳しく解説していきます。ご自身の枕がどのタイプに当てはまるのかを把握することが、正しいお手入れの第一歩です。

洗濯できる枕・できない枕を素材別に紹介

枕の中材によって、水洗いできるものとできないものが明確に分かれます。ここでは、代表的な枕の素材を「洗濯できるもの」と「できないもの」に分類し、それぞれの特徴や洗濯時の注意点を詳しく解説します。

洗濯機や手洗いで洗える枕の素材

水洗いできる素材は、主に通気性が良く、水に濡れても劣化しにくい化学繊維やプラスチック系の素材です。これらの素材は、ご家庭でのお手入れが比較的簡単なのが大きなメリットです。

| 素材の種類 | 洗濯方法 | 特徴・メリット | 洗濯時の注意点 |

|---|---|---|---|

| ポリエステルわた | 洗濯機(弱水流) or 手洗い | ふわふわで弾力性がある。比較的安価で手に入りやすい。 | わたが片寄りやすいので、必ず洗濯ネットに入れる。脱水は短時間で。 |

| パイプ | 洗濯機 or 手洗い | 通気性抜群で熱がこもりにくい。耐久性が高く、へたりにくい。 | 洗濯中にパイプが漏れ出ないよう、目の細かい洗濯ネットを使用する。 |

| ビーズ・コルマビーズ | 洗濯機(弱水流) or 手洗い | 流動性が高く、頭の形にフィットしやすい。ホコリが出にくい。 | 素材が細かいので、目の細かい洗濯ネットが必須。静電気が起きやすい。 |

ポリエステルわた

ポリエステルわたは、多くの枕で使われている最も一般的な化学繊維素材です。羽毛のような柔らかさと弾力性を持ちながら、価格が手頃でアレルギーの心配が少ないのが特徴です。

ポリエステルわたの枕は、基本的に水洗いが可能です。製品の洗濯表示を確認し、「洗濯機可」のマークがあれば洗濯機で、「手洗い」のマークがあれば手洗いで対応しましょう。

ただし、洗濯には注意が必要です。ポリエステルわたは、強い水流を受けると中のわたが絡まったり、片寄ったりして、枕の形が崩れてしまうことがあります。これを防ぐために、洗濯機で洗う場合は必ず「手洗いコース」や「ドライコース」などの弱水流モードを選択してください。

また、洗濯機に入れる際は、枕のサイズに合った洗濯ネットを使用することが不可欠です。ネットに入れることで、枕が洗濯槽の中で動きすぎるのを防ぎ、型崩れや生地の傷みを最小限に抑えられます。干す際には、片寄ったわたを均等になるように手でほぐしてから干すと、ふっくらとした仕上がりに戻りやすくなります。

パイプ

ポリエチレンやポリプロピレンなどで作られた、ストローを短く切ったような形状の素材が「パイプ」です。硬めの寝心地で、通気性が非常に高いのが最大の特徴です。熱や湿気がこもりにくく、夏場でも快適な睡眠環境を保ちやすい素材と言えます。

パイプ素材の枕は、水に強く非常に丈夫なため、丸洗いに最も適した素材の一つです。パイプ自体は水を吸わないので、汚れやホコリをすっきりと洗い流すことができ、ダニやカビの発生リスクも低く抑えられます。

洗濯機で洗うことも手洗いで洗うことも可能ですが、注意点が一つあります。それは、洗濯中に中身のパイプが漏れ出さないようにすることです。万が一、洗濯槽の中にパイプが散乱してしまうと、洗濯機の故障の原因になりかねません。

これを防ぐため、必ずファスナーがしっかりと閉まり、網目の細かい洗濯ネットを使用しましょう。できれば、枕専用の大型で丈夫なネットを使うとより安心です。洗い終わった後も、パイプは水を吸わないため比較的早く乾きますが、パイプの隙間に残った水分がカビの原因にならないよう、風通しの良い場所で完全に乾かすことが重要です。

ビーズ・コルマビーズ

直径数ミリ程度の小さな発泡スチロールの粒である「ビーズ」や、球状で空洞のある「コルマビーズ」も、洗える枕の素材として人気があります。流動性が高く、頭や首の形に合わせて自在に変形するため、フィット感に優れています。

これらのビーズ素材も、基本的には水洗いが可能です。パイプ素材と同様に、中身が非常に細かいため、洗濯中に漏れ出ないように細心の注意が必要です。必ず目の細かい洗濯ネットに入れ、ファスナーが途中で開かないように確認してから洗いましょう。

洗濯機で洗う場合は、ポリエステルわた同様、「手洗いコース」などの弱水流を選んでください。強い水流は、枕の側生地を傷めたり、ビーズ同士の摩擦で静電気を発生させやすくしたりする可能性があります。

手洗いの場合も、優しく押し洗いするのが基本です。乾かす際は、ビーズが片寄らないように形を整え、風通しの良い場所で陰干しします。素材が細かいため、中まで完全に乾くのには時間がかかることがあります。生乾きはニオイやカビの原因となるため、数日間かけてじっくりと乾かしましょう。

自宅で洗えない枕の素材

一方、自宅での水洗いができないデリケートな素材もあります。これらの素材は、水に濡れると本来の性能が失われたり、乾きにくくカビや雑菌が繁殖する原因になったりします。洗濯表示で「洗濯不可」となっていることがほとんどです。

| 素材の種類 | 洗濯方法 | 特徴・デメリット | 主な手入れ方法 |

|---|---|---|---|

| 低反発・高反発ウレタン | 洗濯不可 | 頭の形に合わせて沈み込み、体圧分散性に優れる。水を含むと加水分解を起こし、ボロボロになる。 | 固く絞ったタオルで拭き洗い。風通しの良い場所で陰干し。 |

| 羽毛・羽根 | 洗濯不可(一部例外あり) | 軽くて保温性・吸湿発散性に優れる。水洗いすると、羽毛が絡まり団子状になったり、油分が抜けて本来の機能が失われたりする。 | 定期的な天日干し(短時間)や布団乾燥機で湿気を飛ばす。 |

| そばがら | 洗濯不可 | 硬めの寝心地で、吸湿性・通気性に優れる。水に濡れると、そばがらがふやけて砕けやすくなり、虫やカビが発生する原因になる。 | 定期的な天日干しで湿気を飛ばす。中材の定期的な交換が必要。 |

低反発・高反発ウレタン

低反発ウレタンや高反発ウレタンは、ゆっくりと沈み込んで頭を支えるフィット感の高さから人気の素材です。スポンジ状の構造をしており、体圧分散性に優れています。

しかし、このウレタン素材は水に非常に弱いという致命的な弱点があります。ウレタンフォームは水を含むと「加水分解」という化学反応を起こし、素材がボロボロに劣化してしまいます。また、一度吸水すると内部の水分を完全に抜くことが極めて困難で、生乾きの状態が続いてカビや雑菌の温床となります。

そのため、ウレタン製の枕は絶対に水洗いしてはいけません。洗濯機はもちろん、手洗いも厳禁です。お手入れは、後述する拭き洗いや陰干しが基本となります。

羽毛・羽根

水鳥の胸元の柔らかい毛である「ダウン(羽毛)」と、芯のある鳥の羽根である「フェザー(羽根)」は、高級な掛け布団や枕に使われる天然素材です。軽くて保温性が高く、吸湿・発散性に優れているのが特徴です。

一般的に、羽毛・羽根素材の枕も家庭での水洗いは推奨されていません。水に濡れると、羽毛同士が絡み合って塊(団子)になってしまい、本来のふっくらとしたかさ高性が失われます。また、羽毛に含まれている天然の油分が洗い流されてしまい、保温性や弾力性といった機能が著しく低下する恐れがあります。

一部には「ウォッシャブルダウン」として家庭で洗える加工が施された製品もありますが、その場合でも洗濯表示を厳密に守り、非常にデリケートな取り扱いが求められます。基本的には「洗濯不可」と考え、専門のクリーニング業者に依頼するか、天日干しなどで湿気を飛ばすお手入れに留めるのが賢明です。

そばがら

古くから日本で親しまれてきた「そばがら」は、そばの実の殻を乾燥させた天然素材です。硬めのしっかりとした寝心地で、通気性と吸湿性に優れています。

このそばがらも、水洗いは絶対にできません。そばがらは水に濡れると、水分を吸ってふやけてしまいます。そして、乾く過程で殻がもろくなり、砕けて粉々になってしまいます。この粉がアレルゲンとなったり、寝具を汚したりする原因になります。

さらに、湿ったそばがらはカビが非常に発生しやすく、ダニやチャタテムシといった害虫のエサにもなり得ます。一度濡らしてしまうと、衛生状態を保つことが困難になるため、水気は厳禁です。お手入れは天日干しで湿気を飛ばすことが基本となり、素材の寿命が来たら中身を新しいものに交換する必要があります。

【洗濯機】枕の洗い方の4ステップ

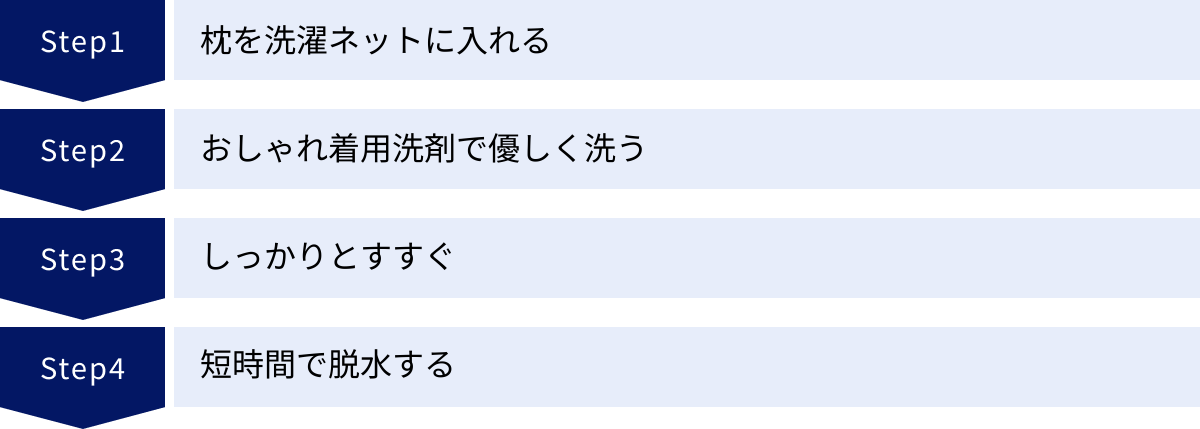

洗濯表示で「洗濯機可」となっている枕は、ポイントを押さえればご家庭の洗濯機で手軽にきれいにできます。ここでは、ポリエステルわたやパイプ素材の枕を洗濯機で洗う際の、具体的な4つのステップを解説します。

① 枕を洗濯ネットに入れる

枕を洗濯機で洗う上で、最も重要なのが「洗濯ネット」の使用です。洗濯ネットには、以下の3つの大切な役割があります。

- 型崩れの防止: 洗濯槽の中で枕が激しく動いたり、他の洗濯物と絡まったりするのを防ぎ、中材の片寄りや側生地の傷みを抑えます。

- 生地の保護: 洗濯槽との摩擦による生地の毛羽立ちや破れを防ぎます。

- 中材の飛散防止: 万が一、洗濯中に枕の縫い目がほつれたり破れたりした場合でも、中材が洗濯槽内に散らばるのを防ぎます。特にパイプやビーズ素材の場合、これが洗濯機の故障を防ぐ命綱となります。

枕を洗濯ネットに入れる際は、枕のサイズに合ったものを選びましょう。大きすぎるとネットの中で枕が動いてしまい効果が半減し、小さすぎると枕を無理に押し込むことになり、型崩れの原因になります。枕がちょうど収まるくらいのサイズのネットが理想的です。

また、パイプやビーズ素材の場合は、網目が細かいタイプの洗濯ネットを選ぶことが絶対条件です。粗い網目だと、小さな素材が隙間から漏れ出てしまう可能性があるためです。ファスナーが最後までしっかり閉まることを確認し、洗濯機に入れましょう。

② おしゃれ着用洗剤で優しく洗う

枕の洗濯には、洗浄力が強すぎる一般の粉末洗剤よりも、中性のおしゃれ着用洗剤(デリケート衣類用洗剤)の使用を推奨します。

おしゃれ着用洗剤は、アルカリ性の洗剤に比べて洗浄力は穏やかですが、その分、素材へのダメージが少ないのが特徴です。枕の側生地や中材の風合いを損なうことなく、汗や皮脂などの汚れを優しく落としてくれます。

洗剤の投入量は、製品のパッケージに記載されている使用量を守りましょう。汚れが気になるからといって洗剤を多く入れすぎると、すすぎ残しの原因となり、かえって肌トラブルやニオイの元になる可能性があります。

洗濯機のコースは、必ず「手洗いコース」「ドライコース」「おしゃれ着コース」「毛布コース」など、水流が弱いコースを選択してください。標準コースの強い水流は、枕に大きな負担をかけ、中材の片寄りや劣化を招きます。枕はデリケートな衣類と同じように、優しく洗うことが鉄則です。

③ しっかりとすすぐ

洗い終わった後の「すすぎ」は、枕を清潔に保つために非常に重要な工程です。枕の内部に洗剤成分が残っていると、それがニオイや黄ばみの原因になったり、肌が弱い人にとっては刺激になったりすることがあります。

特に、ポリエステルわたのような厚みのある素材は、内部に洗剤が残りやすい傾向があります。そのため、通常の洗濯よりもすすぎの回数を1〜2回多めに設定するのがおすすめです。洗濯機の設定で注水すすぎが選べる場合は、ためすすぎよりも効率的に洗剤を洗い流せるので活用しましょう。

すすぎの最後に、柔軟剤を使用するかどうかは意見が分かれるところです。柔軟剤には静電気を防いだり、ふんわりと仕上げたりする効果がありますが、一方で素材の吸水性を損なったり、香りが強すぎたりすることもあります。特にパイプやビーズ素材では効果が薄く、ポリエステルわたでも使いすぎは禁物です。使用する場合は、香りが控えめで、ごく少量に留めるのが良いでしょう。

④ 短時間で脱水する

すすぎが終わったら、最後の工程は「脱水」です。枕の脱水は、長時間を避け、できるだけ短い時間で済ませるのが鉄則です。目安としては、1分〜3分程度で十分です。

長時間脱水にかけると、遠心力によって中の素材が極端に片寄ってしまい、元の形に戻らなくなる可能性があります。また、枕に強い圧力がかかり続け、側生地や中材を傷める原因にもなります。

脱水の目的は、あくまでも枕から余分な水分を軽く取り除くことです。完全に乾かすのは、この後の「干す」工程の役割です。脱水時間が短すぎると水が滴り落ちて干すのが大変になりますが、長すぎて枕をダメにしてしまうよりは良いと心得ましょう。

洗濯機によっては、枕のような大きなものを脱水する際に、槽内のバランスが崩れてエラーで止まってしまうことがあります。その場合は、枕の対角線上に乾いたバスタオルなどを一緒に入れると、バランスが取れてスムーズに脱水できることがあります。

以上の4ステップを守ることで、洗濯機でも枕を傷めることなく、安全にきれいにすることができます。

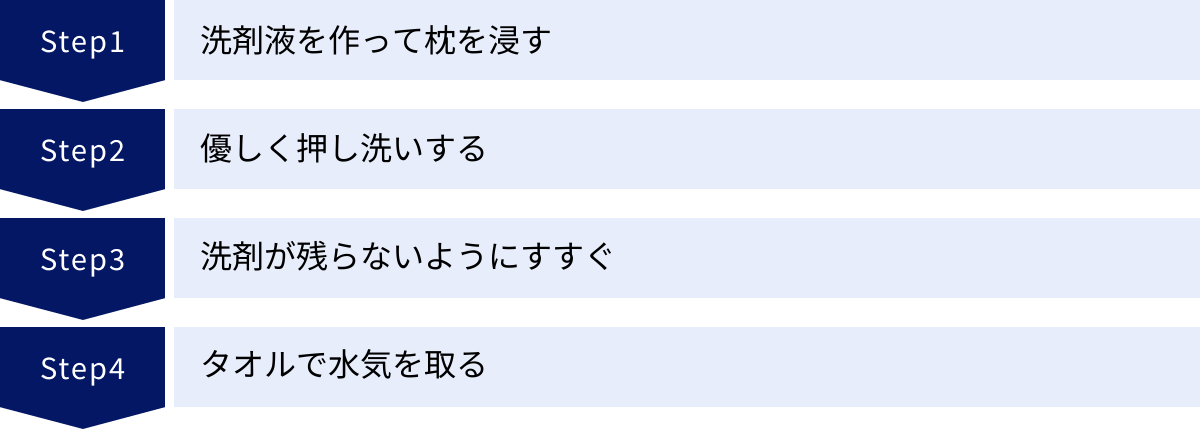

【手洗い】枕の洗い方の4ステップ

洗濯表示が「手洗いマーク」の枕や、洗濯機で洗うのが不安なデリケートな枕は、手洗いで優しくお手入れしましょう。手間はかかりますが、素材への負担を最小限に抑えられ、汚れ具合を確認しながら洗えるのがメリットです。

① 洗剤液を作って枕を浸す

まずは、枕がすっぽりと浸かる大きさの洗い桶や、洗面台、浴槽などを用意します。そこに、枕全体が浸るくらいのぬるま湯(30℃〜40℃)を溜めます。熱すぎるお湯は素材を傷める原因になるため、必ず温度を確認してください。

次に、おしゃれ着用の中性洗剤をぬるま湯に溶かし、手で軽くかき混ぜて洗剤液を作ります。洗剤の量は、パッケージの表示に従ってください。洗剤が完全に溶けたら、枕をゆっくりと洗剤液の中に沈めます。このとき、枕を無理に押し込むのではなく、中の空気を抜きながら自然に水分が染み込むように浸していくのがポイントです。枕全体が洗剤液に浸ったら、10分〜15分ほどつけ置きし、汚れを浮かせます。

② 優しく押し洗いする

つけ置きが終わったら、いよいよ枕を洗っていきます。手洗いの基本は「押し洗い」です。両手で枕を優しく、リズミカルに押したり持ち上げたりを繰り返します。この動作によって、枕の中の洗剤液が循環し、繊維の奥の汚れを押し出すことができます。

注意点は、絶対にゴシゴシと揉んだり、ねじったりしないこと。強い力を加えると、中の素材が片寄ったり、ちぎれたり、側生地が傷んだりする原因になります。あくまでも「押す」「沈める」「持ち上げる」という上下の動きを基本に、20〜30回ほど繰り返しましょう。

特に汚れが気になる部分があれば、その部分を指の腹で軽くつまむようにして洗います。洗い終わったら、汚れた洗剤液を捨てます。枕を強く絞ると型崩れの原因になるため、上から軽く押して大まかに水分を切る程度に留めましょう。

③ 洗剤が残らないようにすすぐ

枕を清潔に仕上げるための最も重要な工程が「すすぎ」です。洗うときと同様に、洗い桶や浴槽にきれいな水を溜め、枕を沈めて押し洗いの要領で優しく押しながらすすぎます。

枕の内部に残った洗剤をしっかりと洗い流すため、この作業を2〜3回、水を取り替えながら繰り返します。すすぎの水が濁らなくなり、枕を押しても泡が出てこなくなったら、すすぎ完了のサインです。

洗剤のすすぎ残しは、乾いた後のニオイや黄ばみ、肌荒れの原因になります。特にポリエステルわたなどの吸水性の高い素材は、内部に洗剤が残りやすいので、念入りにすすぐことを心がけてください。「もう十分かな?」と思ってから、もう一度すすぐくらいの気持ちで行うと万全です。

④ タオルで水気を取る

すすぎが終わった枕は、大量の水分を含んで非常に重くなっています。このまま干すと乾くのに時間がかかりすぎるだけでなく、水の重みで型崩れを起こす可能性があります。そこで、干す前にタオルを使ってできる限り水分を取り除きます。

まず、枕を浴槽のフチなどにかけて、ある程度の水が自然に切れるのを待ちます。その後、乾いた大きなバスタオルで枕全体を包み込み、上から優しく押して水分をタオルに吸わせます。枕をねじって絞るのは厳禁です。

バスタオルが湿ったら、新しい乾いたタオルに交換し、同じ作業を繰り返します。これを2〜3回行うと、枕から滴り落ちる水分がなくなり、干す時間を大幅に短縮できます。この一手間が、生乾きを防ぎ、ふっくらと仕上げるための重要なポイントです。水気がしっかり取れたら、次の干す工程に移ります。

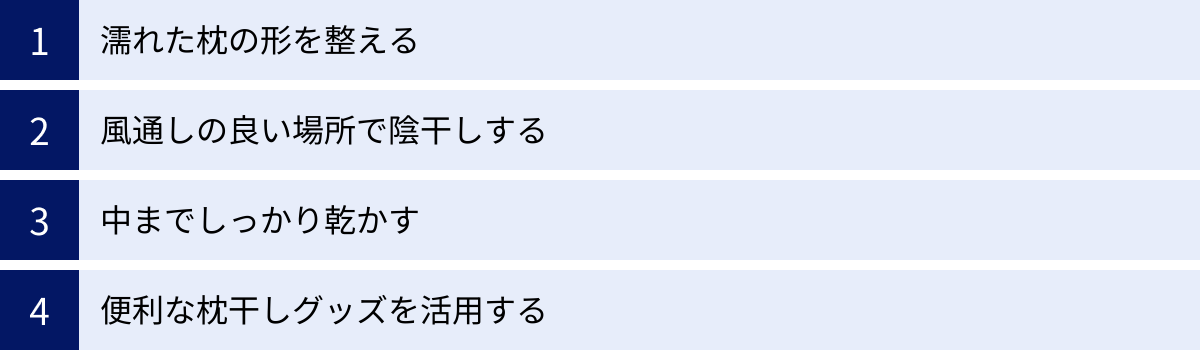

洗った枕をふっくら仕上げる干し方のコツ

枕の洗濯は「洗う」だけでなく「干す」までがワンセットです。せっかくきれいに洗っても、干し方を間違えると生乾きのニオイやカビが発生したり、形が崩れて寝心地が悪くなったりします。ここでは、洗った枕を元の状態に近づけ、ふっくらと仕上げるための干し方のコツを解説します。

濡れた枕の形を整える

洗濯と脱水(またはタオルドライ)が終わった枕は、中の素材が片寄っていることがほとんどです。干し始める前に、必ず手で枕の形を整える作業を行いましょう。

まず、枕の両端を持って、軽く上下に振ります。次に、枕を平らな場所に置き、両手でパンパンと優しく叩きながら、中の素材(わた、パイプ、ビーズなど)が枕全体に均等に行き渡るように調整します。塊になっている部分があれば、手で丁寧にほぐしてください。

このひと手間をかけることで、乾いた後の仕上がりが大きく変わります。形が崩れたまま乾かしてしまうと、そのまま固まってしまい、寝心地の悪い枕になってしまいます。乾かす前に、理想の形に整えておくことが、ふっくら仕上げの第一歩です。

風通しの良い場所で陰干しする

枕を干す場所として最も重要な条件は「風通しの良さ」です。湿った空気が一箇所に留まらないよう、空気がよく流れる場所を選びましょう。ベランダや庭、窓際などが適しています。

そして、もう一つの重要なポイントが「陰干し」です。枕の素材の多くは、直射日光に含まれる紫外線に弱く、長時間当てると側生地が色褪せたり、中材が劣化して弾力性を失ったりする原因になります。特にポリエステルわたやビーズ素材は紫外線によるダメージを受けやすいので注意が必要です。

直射日光が当たらない、家の北側のベランダや、軒下、日よけのある場所などを選んで干しましょう。室内で干す場合は、扇風機やサーキュレーターで風を当てて、空気の流れを作ってあげると、乾きが早くなり生乾き臭の予防になります。

中までしっかり乾かす

枕の乾燥で最も注意すべきは「生乾き」です。表面が乾いているように見えても、中心部が湿っていることはよくあります。この湿気が、雑菌やカビの繁殖、嫌なニオイの最大の原因となります。

枕を干す際は、完全に中まで乾かすことを徹底しましょう。天候にもよりますが、ポリエステルわたのような厚みのある枕は、乾くまでに2〜3日かかることも珍しくありません。焦らず、じっくりと時間をかけて乾かすことが大切です。

途中で枕の向きを変えたり、裏返したりすると、全体に風が当たりやすくなり、乾燥効率が上がります。干している途中で、再度手で枕を軽く叩いて形を整えると、中の空気が入れ替わり、より早く乾かすことができます。

乾燥が終わったかどうかの確認は、枕を両手で持って重さを確かめたり、中心部を強く押してみて湿り気を感じないかチェックしたりします。少しでも湿っている感じがしたら、もう半日〜1日、追加で干しましょう。

便利な枕干しグッズを活用する

枕を効率よく、かつ型崩れを防ぎながら干すためには、専用のグッズを活用するのも非常におすすめです。

- 枕干しネット(平干しネット): セーターなどを干すのにも使われる、平らなネット状の物干しです。枕を平置きできるため、重力による型崩れが起こりにくく、枕全体に風が通りやすいのが最大のメリットです。2段式になっているものもあり、複数の枕を同時に干すこともできます。

- 枕専用ハンガー: 枕を挟んで吊るせるタイプのハンガーです。省スペースで干せるのが利点ですが、挟む力が強すぎると跡が残る可能性もあるため、枕の素材によっては注意が必要です。物干し竿に直接置くよりも安定し、風で飛ばされる心配も少なくなります。

これらのグッズは、100円ショップやホームセンター、オンラインストアなどで手軽に入手できます。特に枕干しネットは、枕の品質を保ちながら効率的に乾かすためのマストアイテムと言えるでしょう。適切なグッズを使うことで、乾燥時間を短縮し、仕上がりの質を高めることができます。

枕のしつこい黄ばみやニオイを落とす方法

定期的に洗濯していても、いつの間にか枕に黄ばみができていたり、洗っても嫌なニオイが取れなかったりすることがあります。こうしたしつこい汚れには、通常の洗濯に一手間加えたスペシャルケアが効果的です。

枕の黄ばみ・ニオイの原因とは?

枕の黄ばみや頑固なニオイの主な原因は、寝ている間にかく汗や皮脂、よだれなどが繊維の奥に蓄積し、時間とともに酸化することにあります。

- 皮脂: 人の皮脂は、分泌された直後は無色ですが、空気に触れて酸化すると黄色く変色する性質があります。これが黄ばみの直接的な原因です。

- 汗: 汗の成分自体が黄ばみを引き起こすこともありますが、それ以上に、汗による湿気が雑菌の繁殖を促します。

- 雑菌: 皮脂や汗をエサにして雑菌(モラクセラ菌など)が繁殖すると、その代謝物が嫌な生乾き臭や戻り臭を発生させます。

- よだれ: よだれの成分も、乾くと黄ばみの原因となることがあります。

これらの汚れは、通常の洗濯だけでは完全に落としきれず、繊維の奥に残ってしまうことがあります。その蓄積した汚れが、頑固な黄ばみやニオイとなって現れるのです。この根本原因にアプローチするためには、漂白と除菌を目的とした「つけ置き洗い」が非常に有効です。

酸素系漂白剤を使ったつけ置き洗いの手順

枕の黄ばみやニオイ対策には、「酸素系漂白剤」を使いましょう。酸素系漂白剤は、色柄物にも使える穏やかな漂白剤で、主成分の過炭酸ナトリウムが水に溶けると発生する酸素の泡で、汚れを分解し、除菌・消臭効果を発揮します。

【注意】

塩素系漂白剤(「混ぜるな危険」と表示のあるもの)は、色落ちや素材の劣化が激しいため、絶対に使用しないでください。 また、ウレタンや羽毛、そばがらなど、水洗い不可の枕にはこの方法は使えません。必ず洗濯可能な枕であることを確認してから行ってください。

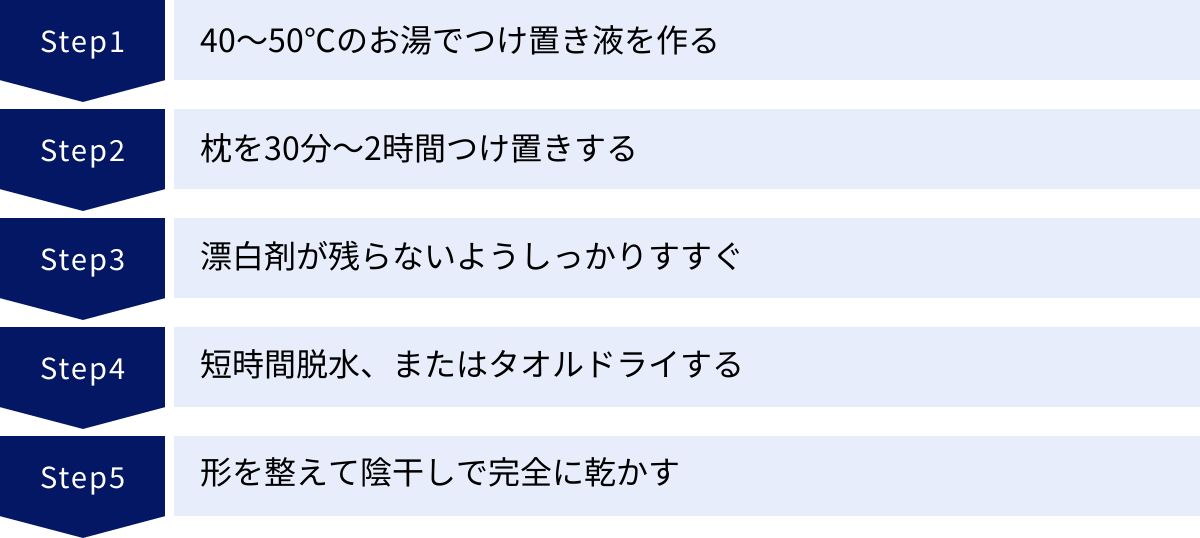

【つけ置き洗いの手順】

- 準備するもの:

- 酸素系漂白剤(粉末タイプが効果的)

- おしゃれ着用中性洗剤

- 枕が浸かる大きさの洗い桶や浴槽

- ゴム手袋(手荒れ防止のため)

- つけ置き液を作る:

洗い桶や浴槽に、40℃〜50℃のお湯を溜めます。酸素系漂白剤は、この温度帯で最も効果を発揮します。お湯の量に合わせて、酸素系漂白剤と、少量のおしゃれ着用洗剤を入れ、よくかき混ぜて溶かします。分量は各製品の表示に従ってください。洗剤を少し加えることで、漂白剤の浸透が良くなります。 - 枕をつけ置きする:

作ったつけ置き液に、枕を完全に沈めます。枕が浮いてきてしまう場合は、水を入れたペットボトルなどを重しにすると良いでしょう。この状態で、30分〜2時間程度つけ置きします。汚れがひどい場合は長めに、ただし、生地を傷めないよう2時間を超えないようにしましょう。 - すすぎ:

つけ置きが終わったら、つけ置き液を捨て、きれいな水で十分にすすぎます。洗剤や漂白剤の成分が残らないよう、手洗いの時と同様に、水を替えながら2〜3回、優しく押し洗いするようにしてすすいでください。 - 脱水と乾燥:

すすぎが終わったら、洗濯機で1分〜3分ほど短く脱水するか、バスタオルで水分をよく吸い取ります。その後は、通常通り、形を整えてから風通しの良い場所で陰干しし、中まで完全に乾かします。

このつけ置き洗いを定期的に行うことで、通常の洗濯では落としきれない繊維の奥の汚れをリセットし、枕を清潔で快適な状態に保つことができます。黄ばみが目立ってきた、ニオイが気になると感じたら、このスペシャルケアを試してみるのがおすすめです。

枕を洗濯する最適な頻度は?

枕を清潔に保つためには、定期的な洗濯が欠かせませんが、洗いすぎはかえって枕の寿命を縮めてしまいます。ここでは、枕本体と枕カバー、それぞれに最適な洗濯頻度の目安について解説します。

枕本体は3ヶ月〜半年に1回

枕カバーで保護されているとはいえ、枕本体にも汗や皮脂は染み込んでいきます。これらの汚れを放置すると、ダニやカビの温床となり、アレルギーや肌トラブルの原因にもなりかねません。

そのため、洗濯可能な枕本体は、3ヶ月〜半年に1回程度の頻度で洗濯するのが理想的です。季節の変わり目(衣替えのタイミングなど)に洗濯すると決め、年2〜4回の習慣にするのがおすすめです。

ただし、これはあくまで一般的な目安です。以下のような場合は、洗濯頻度を少し高めることを検討しましょう。

- 汗をかきやすい方、夏場: 汗を多くかく時期や体質の方は、汚れが蓄積しやすいため、2〜3ヶ月に1回程度に頻度を上げると良いでしょう。

- 小さなお子様が使う枕: よだれや吐き戻しなどで汚れやすいため、汚れが気になったタイミングで洗濯するのが衛生的です。

- ニオイや黄ばみが気になった時: 頻度に関わらず、見た目やニオイに変化を感じたら、それは洗濯のサインです。前述のつけ置き洗いなどを試してみましょう。

逆に、洗いすぎは枕の素材を傷め、へたりを早める原因になります。頻度を守り、適切な方法で洗うことが、枕を長持ちさせる秘訣です。

枕カバーは週に1〜2回

枕本体を汚れから守る最前線が、枕カバーです。枕カバーは、私たちの肌や髪に直接触れるため、汗、皮脂、フケ、化粧品など、様々な汚れを一身に受け止めています。

これらの汚れを放置すると、雑菌が繁殖し、ニキビや肌荒れの原因になるだけでなく、枕本体への汚れの浸透を早めてしまいます。

そのため、枕カバーはシーツなど他の寝具と同様に、少なくとも週に1〜2回の頻度で洗濯するのが推奨されます。特に、皮脂の分泌が多い方や、肌トラブルが気になる方は、2〜3日に1回と、よりこまめに交換・洗濯すると、肌を清潔に保つ上で効果的です。

洗い替えの枕カバーを2〜3枚用意しておくと、洗濯のローテーションがスムーズになり、常に清潔なカバーを使えます。枕本体の洗濯は数ヶ月に一度でも、枕カバーをこまめに洗うだけで、枕全体の衛生状態は格段に向上します。日々の簡単なお手入れとして、ぜひ習慣にしましょう。

洗えない枕のお手入れ方法

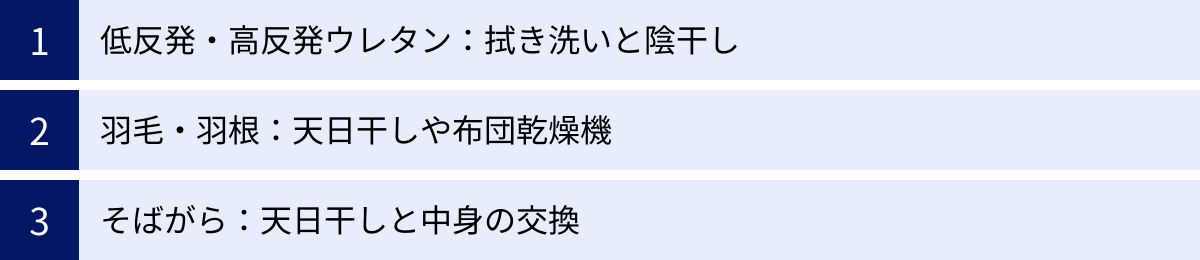

低反発ウレタンや羽毛、そばがらなど、水洗いができない枕も、お手入れが不要なわけではありません。むしろ、洗えないからこそ、日常的なケアで湿気や汚れを溜めないことが重要になります。ここでは、洗濯不可の枕の素材別お手入れ方法を紹介します。

低反発・高反発ウレタン|拭き洗いと陰干し

水に非常に弱いウレタン素材の枕は、「拭き洗い」と「陰干し」が基本のお手入れになります。

【拭き洗いの方法】

- 水で濡らして固く絞ったタオルを用意します。

- 汚れが気になる部分を、そのタオルで優しく叩くようにして拭き取ります。ゴシゴシ擦ると表面が傷ついたり、毛玉ができたりする原因になるので注意してください。

- 汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤を数滴溶かしたぬるま湯にタオルを浸し、固く絞ってから同様に叩き拭きします。

- 洗剤を使った場合は、その後きれいな水で濡らして固く絞ったタオルで、洗剤成分を拭き取る作業を2〜3回繰り返します。

- 最後に、乾いたタオルで水分をしっかりと吸い取ります。

【干し方】

ウレタンは紫外線に当たると劣化して黄ばんだり、硬くなったりします。そのため、干す際は必ず風通しの良い場所で「陰干し」を徹底してください。直射日光は絶対に避けましょう。壁などに立てかけておくと、接地面が少なくなり、効率よく湿気を飛ばすことができます。月に1〜2回、数時間程度の陰干しを習慣にすると良いでしょう。

羽毛・羽根|天日干しや布団乾燥機

動物性素材である羽毛・羽根は、湿気を含むと獣臭がしたり、保温性が低下したりします。湿気を取り除くことがお手入れの要です。

【干し方】

羽毛・羽根枕は、天日干しが効果的です。月に1〜2回、天気の良い乾燥した日に、片面1時間ずつ、合計2時間程度を目安に干しましょう。ただし、長時間の日光は側生地を傷める原因になるため、午前10時〜午後3時くらいの時間帯に、カバーをつけたまま干すのがおすすめです。干している途中で枕を軽く叩くと、中の羽毛がほぐれてふっくら感が戻ります。

梅雨の時期や花粉が気になる季節は、布団乾燥機の使用も非常に有効です。多くの布団乾燥機には「羽毛コース」や「ダニ対策コース」が搭載されています。高温で湿気を飛ばし、ダニ対策も同時に行えるので、非常に衛生的です。

そばがら|天日干しと中身の交換

天然素材であるそばがらも、湿気が大敵です。湿気はカビや虫の発生原因になるため、こまめな乾燥が欠かせません。

【干し方】

そばがら枕も、定期的な天日干しが基本です。週に1回以上、天気の良い日に2〜3時間ほど干して、内部の湿気をしっかりと飛ばしましょう。日光には殺菌効果も期待できます。

【中身の交換】

そばがらは使用しているうちに、寝汗や頭の重みで少しずつ砕けて粉が出てきます。この粉はアレルギーや喘息の原因になることもあるため、衛生的に使い続けるためには限界があります。そばがら枕は、1年〜2年を目安に、中身のそばがらを新しいものに交換する必要があります。交換用のそばがらは、寝具店やオンラインストアで購入できます。枕のファスナーを開けて古いそばがらを捨て、新しいものを詰め替えるだけでリフレッシュできます。これは、他の素材にはないそばがら特有のメンテナンス方法です。

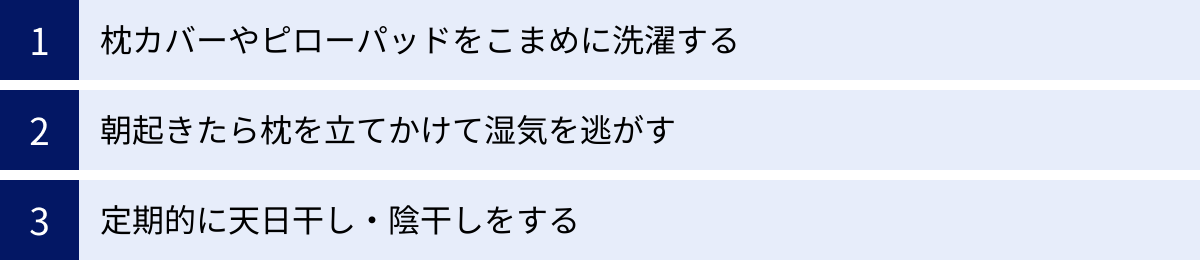

枕を清潔に長持ちさせる3つの習慣

洗濯や特別なお手入れだけでなく、日々のちょっとした習慣が、枕を清潔に保ち、寿命を延ばす上で大きな差を生みます。ここでは、今日からでも始められる簡単な3つの習慣をご紹介します。

① 枕カバーやピローパッドをこまめに洗濯する

これは最も基本的かつ効果的な習慣です。前述の通り、枕カバーは週に1〜2回、こまめに洗濯しましょう。枕カバーは、肌から出る汗や皮脂、フケなどを直接受け止める防波堤の役割を果たしています。この防波堤が汚れていては、枕本体をきれいに保つことはできません。

さらに、枕カバーの上に「ピローパッド(枕パッド)」を重ねて使うのも非常におすすめです。ピローパッドは枕カバーよりも手軽に取り外して洗濯できるため、より頻繁に(例えば2〜3日に1回)洗うことができます。汗をかきやすい夏場や、ファンデーションなどの汚れが気になる場合に特に有効です。ピローパッドを一枚挟むだけで、枕本体に到達する汚れの量を大幅に減らすことができます。

② 朝起きたら枕を立てかけて湿気を逃がす

私たちは、一晩でコップ1杯分(約200ml)の汗をかくと言われています。その多くは敷布団やマットレスに吸収されますが、頭部からも相当量の汗が発散されており、その湿気は枕が吸収しています。

朝起きて、枕がベッドの上に置かれたままだと、枕の下面とマットレスの間に湿気がこもり、カビやダニが繁殖しやすい環境を作り出してしまいます。

そこで、朝起きたら、枕を壁やヘッドボードに立てかける習慣をつけましょう。たったこれだけのことで、枕の両面に空気が触れ、夜の間にこもった湿気を効率的に発散させることができます。特別な道具も時間も必要ない、非常に簡単で効果的な湿気対策です。部屋の換気をする際に一緒に行うと、より効果が高まります。

③ 定期的に天日干し・陰干しをする

洗濯のタイミングとは別に、日常的なお手入れとして、枕を干す習慣を取り入れましょう。素材によって適切な干し方は異なります。

- 天日干しが適した素材: そばがら、羽毛・羽根、パイプなど

- 効果: 日光による殺菌・消臭効果、湿気を強力に飛ばす。

- 頻度: 週に1回〜月に1〜2回程度、短時間(1〜2時間)で。

- 陰干しが適した素材: ウレタン、ポリエステルわた、ビーズなど

- 効果: 紫外線による劣化を防ぎながら、風で湿気を飛ばす。

- 頻度: 月に2〜3回程度、風通しの良い場所で数時間。

素材に合った方法で定期的に干すことで、洗濯だけでは取り除けない内部の湿気を放出し、枕を常にカラッとした衛生的な状態に保てます。枕をふっくらと復元させる効果もあり、快適な寝心地の維持にも繋がります。洗濯と日々の乾燥を組み合わせることが、枕ケアの理想的な形です。

枕の寿命と買い替えどきのサイン

枕は毎日使うものだからこそ、少しずつ劣化していく消耗品です。どんなに丁寧にお手入れをしていても、いつかは寿命が訪れます。古い枕を使い続けることは、睡眠の質の低下や、首・肩のこりといった身体の不調に繋がる可能性があります。ここでは、枕の寿命の目安と、買い替えを検討すべきサインについて解説します。

素材別の枕の寿命の目安

枕の寿命は、使われている中材によって大きく異なります。以下は、一般的な寿命の目安をまとめたものです。ただし、使用頻度やお手入れの状況によって変わるため、あくまで参考としてください。

| 素材の種類 | 寿命の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| ポリエステルわた | 1年~3年 | 比較的寿命は短め。へたりやすく、弾力性が失われやすい。 |

| 低反発・高反発ウレタン | 2年~5年 | 次第に反発力が弱まり、へたってきたり、硬くなったりする。 |

| 羽毛・羽根 | 2年~5年 | 湿気を含むとへたり、ボリュームがなくなる。羽軸が折れて飛び出してくることも。 |

| ビーズ・コルマビーズ | 2年~5年 | 使っているうちにビーズが潰れてかさが減り、フィット感が失われる。 |

| パイプ | 3年~5年 | 耐久性は高いが、長期間使うとパイプが割れて高さが低くなることがある。 |

| そばがら | 1年~2年 | 砕けて粉が出やすくなるため、衛生面から定期的な交換が推奨される。 |

枕の買い替えを検討するサイン

上記の寿命の目安に加えて、枕が発する「買い替えのサイン」に気づくことが重要です。以下のような変化を感じたら、寿命が近づいている証拠かもしれません。

枕の高さが変わった・へたってきた

新品の頃に比べて、枕の真ん中がへこんで、明らかに高さが低くなったと感じるのは、最も分かりやすい買い替えサインです。中の素材が潰れたり、片寄ったりして、本来のボリュームが失われている状態です。枕の高さが合わなくなると、首や肩への負担が増え、寝違えやこりの原因になります。朝起きた時に、枕に頭が沈み込みすぎている感じがしたら要注意です。

弾力や反発力がなくなった

枕を手で押したときに、以前のようなふっくらとした感触や、押し返すような弾力(反発力)が感じられなくなった場合も、素材が劣化しているサインです。特にポリエステルわたやウレタン、羽毛素材で顕著に現れます。弾力性が失われた枕では、寝返りの際に頭を適切に支えることができず、睡眠中に無意識の力みが生じてしまいます。

中の素材が片寄っている

枕を平らな場所に置いても、中の素材が均等にならず、一部が固まっていたり、逆にスカスカになっている部分があったりする場合も寿命のサインです。これは特にポリエステルわたの枕でよく見られます。いくら手でほぐしても元に戻らない場合は、わたの繊維が絡み合ってしまっている証拠です。素材が片寄った枕では、安定した寝姿勢を保つことができません。

嫌なニオイが取れない

きちんと洗濯やお手入れをしているにもかかわらず、枕から汗や皮脂が混じったような嫌なニオイが取れない場合、汚れや雑菌が繊維の奥深くまで染み付いてしまっている可能性があります。これは衛生的に問題があるだけでなく、快適な眠りを妨げる要因にもなります。特に、洗えない素材の枕でニオイが気になりだしたら、買い替えを強く検討すべきタイミングです。

首や肩のこりが気になるようになった

以前はなかったのに、最近になって朝起きると首や肩がこっている、または痛みを感じるようになった場合、枕が身体に合わなくなった可能性があります。枕のへたりによって寝姿勢が崩れ、首の骨(頸椎)が不自然なカーブを描いているのかもしれません。身体の不調は、枕からの最も重要なメッセージです。

これらのサインは、枕がその役目を終えようとしていることを示しています。快適で健康的な睡眠を維持するためには、適切なタイミングで新しい枕に買い替えるという判断が非常に重要です。この記事で紹介したお手入れ方法を実践しつつ、枕の状態を定期的にチェックして、自分に合った最高の睡眠環境を整えましょう。