「朝起きると首や肩が痛い」「いろいろな枕を試したけれど、しっくりくるものがない」「いびきが気になる」…そんな睡眠に関する悩みを抱えている方は少なくないでしょう。質の高い睡眠は、日中のパフォーマンスや心身の健康に直結する重要な要素です。その解決策の一つとして、今、大きな注目を集めているのが「オーダーメイド枕」です。

この記事では、オーダーメイド枕とは何か、という基本的な知識から、そのメリット・デメリット、後悔しないための選び方、気になる値段相場までを徹底的に解説します。さらに、実際にオーダーメイド枕が作れる人気のおすすめ店を、店舗と通販に分けて10選ご紹介。それぞれの特徴や料金、アフターフォロー体制を比較し、あなたに最適な一品を見つけるお手伝いをします。

自分だけの枕を手に入れることで、長年の悩みが解消され、毎日の眠りが快適な時間に変わるかもしれません。この記事を最後まで読めば、オーダーメイド枕に関するあらゆる疑問が解消され、自分にぴったりの枕を選ぶための一歩を踏み出せるはずです。

目次

オーダーメイド枕とは?普通の枕との違い

オーダーメイド枕という言葉は聞いたことがあっても、具体的にどのようなもので、市販されている普通の枕(既製品)と何が違うのか、正確に理解している方は意外と少ないかもしれません。ここでは、オーダーメイド枕の基本的な定義と、その特徴を普通の枕と比較しながら詳しく解説します。

オーダーメイド枕とは、その名の通り「個人の体型や寝姿勢に合わせて、一つひとつ作られる枕」のことです。専門のスタッフ(ピローフィッターやスリープマスターなどと呼ばれることもあります)が、利用者の首のカーブの深さ(頸椎弧)、頭の形、肩幅、さらには寝返りの癖や現在使用している敷き布団・マットレスの硬さまでを考慮して、枕の高さや硬さ、形状をミリ単位で調整します。まさに、世界に一つだけの「自分専用枕」と言えるでしょう。

一方、私たちが普段寝具店やインテリアショップ、オンラインストアなどで目にする「普通の枕」は既製品です。これらは、一般的な成人の平均的な体型を基準に設計・製造されています。もちろん、低め・高め、硬め・柔らかめといったバリエーションはありますが、あくまで不特定多数の人にある程度合うように作られたものです。

オーダーメイド枕と普通の枕の最も大きな違いは、「パーソナライズの精度」にあります。この違いが、寝心地や身体への影響に大きな差を生み出します。両者の違いをより具体的に理解するために、いくつかの観点から比較してみましょう。

| 比較項目 | オーダーメイド枕 | 普通の枕(既製品) |

|---|---|---|

| フィット感 | 個人の体型を精密に測定し、ミリ単位で高さを調整するため、極めて高いフィット感が得られる。 | 平均的な体型を想定しているため、フィットするかは個人差が大きい。「枕に自分を合わせる」形になりやすい。 |

| 調整機能 | 作成時の調整はもちろん、購入後のアフターメンテナンスで再調整が可能な場合が多い。 | 基本的に調整は不可能。一部、中材を出し入れできる製品もあるが、専門的な調整は難しい。 |

| 作成プロセス | カウンセリング、測定、フィッティング、調整という専門的なプロセスを経て作成される(約1~2時間)。 | 店舗やオンラインで購入するだけで、すぐに使用できる。 |

| 価格帯 | 10,000円~50,000円程度が相場で、一般的に高価。 | 数百円の安価なものから数万円の高級品まで様々。 |

| 専門性 | 睡眠や身体に関する知識を持つ専門家が作成に関わる。 | 基本的に自己判断で購入する。 |

このように、オーダーメイド枕は「自分の身体に枕を合わせる」のに対し、普通の枕は「枕に自分の身体を合わせる」というアプローチに根本的な違いがあります。

なぜ今、オーダーメイド枕がこれほどまでに注目されているのでしょうか。その背景には、現代社会特有の健康意識の高まりがあります。スマートフォンの長時間利用やデスクワークの普及により、ストレートネックや慢性的な肩こりに悩む人が増加しました。また、ストレス社会において「睡眠の質」を重視し、より良い眠りのために投資を惜しまないという考え方が広まっています。

普通の枕では解決できなかった睡眠の悩みを抱える「枕難民」と呼ばれる人々にとって、専門家の知見に基づき、科学的な測定を経て作られるオーダーメイド枕は、まさに最終的な解決策となりうる存在として期待されているのです。

もちろん、オーダーメイド枕は万能ではありません。価格が高い、作成に手間がかかるなどのデメリットも存在します。しかし、自分の身体に完璧にフィットした枕がもたらす快適さや、長年の不調が改善される可能性を考えれば、それは十分に価値のある投資と言えるかもしれません。まずはこの基本的な違いを理解した上で、次のメリット・デメリットの解説を読み進めてみてください。

オーダーメイド枕のメリット

自分だけの仕様で作られるオーダーメイド枕には、既製品では得られない多くのメリットがあります。ここでは、その代表的な3つのメリット「自分にぴったりの枕が手に入る」「肩こりやいびきなどの悩みの改善が期待できる」「睡眠の質を高められる」について、それぞれ詳しく掘り下げていきます。

自分にぴったりの枕が手に入る

オーダーメイド枕の最大のメリットは、何と言っても「自分の身体に完璧にフィットする枕が手に入ること」です。私たちは一人ひとり、身長や体重が違うように、頭の形、首の長さやカーブの深さ、肩幅も全く異なります。さらに、寝るときの主な姿勢が仰向けなのか、横向きなのかによっても、最適な枕の高さは変わってきます。

既製品の枕は、これらの要素を「平均値」でしか捉えられません。そのため、「高反も低反発も試した」「有名な高級枕も買った」けれど、結局どれもしっくりこなかった、という「枕難民」が後を絶たないのです。

オーダーメイド枕の作成プロセスでは、専門家がこれらの身体的特徴を細かく測定します。

- 頸椎弧(けいついこ)の測定: 仰向けに寝た際に、首筋と寝具との間にできる隙間の深さを測ります。この隙間を適切に埋めることが、理想的な寝姿勢の基本です。

- 体圧分散の測定: 寝たときに頭部のどの部分に圧力がかかっているかを計測し、圧力が集中しないように調整します。

- 寝姿勢の確認: 主に仰向けで寝るか、横向きで寝るか、あるいは寝返りを頻繁に打つかなどをヒアリングし、枕の形状や各部位の高さを決定します。例えば、横向き寝が多い人には、肩幅に合わせて枕の両サイドを少し高めに設定することがあります。これにより、横向きになったときも首の骨がまっすぐに保たれ、肩への圧迫を軽減できます。

これらの客観的なデータと、利用者自身の「もう少し硬いほうがいい」「ここが少し当たる感じがする」といった主観的な感覚をすり合わせながら、ミリ単位で高さを調整していきます。この科学的アプローチと職人技の融合こそが、既製品にはない究極のフィット感を生み出すのです。

結果として、立っているときの自然な背骨のS字カーブを、寝ている間も維持しやすくなります。これは、首や肩の筋肉が不必要に緊張することなく、リラックスした状態で眠れることを意味します。「自分に合う枕が見つからない」という長年の悩みから解放される可能性を秘めている点が、最大の魅力と言えるでしょう。

肩こりやいびきなどの悩みの改善が期待できる

多くの人が抱える肩こりや首のこり、そしていびきといった悩みは、実は枕が原因の一つとなっているケースが少なくありません。オーダーメイド枕によって理想的な寝姿勢を保つことは、これらの悩みの改善に繋がる可能性があります。

【肩こり・首こりへのアプローチ】

慢性的な肩こりや、朝起きたときの首の痛みの多くは、睡眠中の不自然な姿勢によって引き起こされます。

- 枕が高すぎる場合: 顎が引けた状態になり、首が不自然に前傾します。これは、重い頭を支える首や肩の筋肉に一晩中、持続的な負荷をかけることになります。また、気道が圧迫されやすくなります。

- 枕が低すぎる場合: 頭が心臓より低い位置になり、血流が頭部に集中しやすくなるほか、首が後ろに反る形になり、これもまた筋肉の緊張を引き起こします。

オーダーメイド枕は、前述の通り、頸椎の自然なカーブをサポートする最適な高さを提供します。これにより、睡眠中に首や肩の筋肉がリラックスし、血行が促進されることで、こりや痛みの緩和が期待できます。 特にデスクワークなどで日中から首肩に負担がかかっている人にとって、睡眠中のケアは非常に重要です。

【いびきへのアプローチ】

いびきの主な原因は、睡眠中に喉の奥にある「上気道」が狭まり、そこを空気が通るときに粘膜が振動することです。枕の高さが不適切だと、この気道の狭窄を助長してしまいます。

特に、高すぎる枕は顎を引かせ、舌の付け根(舌根)が喉の奥に落ち込みやすくなるため、気道を塞ぎやすくなります。

オーダーメイド枕で適切な高さを保ち、首の角度を理想的な状態に維持することで、気道が確保されやすくなり、スムーズな呼吸をサポートします。これにより、いびきの音量が小さくなったり、回数が減ったりといった改善が期待できるのです。ただし、いびきの原因は肥満、飲酒、鼻炎、あるいは睡眠時無呼吸症候群(SAS)など多岐にわたるため、枕だけで完全に解消するとは限りません。しかし、寝姿勢の改善が有効な手段の一つであることは確かです。

このように、身体の不調に対して根本的な原因の一つである「寝姿勢」からアプローチできる点が、オーダーメイド枕の大きなメリットです。

睡眠の質を高められる

「ぐっすり眠れた」という満足感は、単に長時間眠ることではなく、睡眠の「質」によって決まります。オーダーメイド枕は、この睡眠の質を多角的に向上させる助けとなります。

質の高い睡眠には、深い眠りである「ノンレム睡眠」と浅い眠りである「レム睡眠」のサイクルが重要です。特に、眠り始めに現れる最も深いノンレム睡眠(徐波睡眠)中に、成長ホルモンが分泌され、心身の疲労回復や細胞の修復が行われます。

身体に合わない枕を使っていると、寝苦しさから寝返りが過剰に増えたり、逆に寝返りが打ちにくくて同じ姿勢が続いたりします。これにより、身体の特定部位に負担がかかり、無意識のうちに眠りが浅くなってしまいます。

オーダーメイド枕は、以下のような点で睡眠の質向上に貢献します。

- スムーズな入眠: 身体にフィットする安心感とリラックス効果で、心地よく眠りにつくことができます。

- 中途覚醒の減少: 寝返りがスムーズに打てるよう設計されているため、寝返りのたびに目が覚めてしまう「中途覚醒」を減らす効果が期待できます。適切な寝返りは、体圧を分散させ、血行を促進するために不可欠な生理現象です。オーダーメイド枕は、この自然な寝返りを妨げず、むしろサポートするように作られています。

- 深い睡眠の維持: 首や肩がリラックスした状態を保てるため、身体の緊張が解け、より深い眠りに入りやすくなります。

結果として、睡眠時間自体は同じでも、目覚めたときの爽快感や疲労回復度が大きく変わってくる可能性があります。「朝、すっきりと起きられない」「日中、強い眠気を感じる」といった悩みを持つ人にとって、睡眠の質を高めることは日々の生活の質を向上させることに直結します。 この点も、オーダーメイド枕が選ばれる大きな理由の一つです。

オーダーメイド枕のデメリット

多くのメリットがある一方で、オーダーメイド枕には購入前に理解しておくべきデメリットも存在します。高価な買い物で後悔しないためにも、これらの点をしっかりと把握しておくことが重要です。ここでは、3つの主なデメリットについて解説します。

既製品より値段が高い

オーダーメイド枕の最も大きなハードルとなるのが、その価格です。一般的な既製品の枕が数千円から購入できるのに対し、オーダーメイド枕の価格相場は10,000円台後半から始まり、多くは20,000円~30,000円台、高機能なものや有名ブランドのものでは50,000円を超えることもあります。

この価格の高さには、明確な理由があります。

- 人件費: 専門知識を持つスタッフが、1~2時間かけてカウンセリングや測定、調整を行うための費用が含まれています。

- 素材費: 快適な寝心地を実現するため、品質の高い素材(中材)が使用されることが多く、そのコストが反映されます。

- アフターサービス費: 購入後の無料調整期間やメンテナンスなど、長期的なサポート体制を維持するための費用も価格に含まれています。

確かに、枕一つに数万円を支払うのは勇気がいる決断です。しかし、この価格をどう捉えるかは個人の価値観によります。例えば、毎日使うものであり、10年間使えると仮定すれば、30,000円の枕でも1日あたりのコストは約8.2円です。マッサージや整体に定期的に通う費用と比較して、日々の睡眠環境を整える「未来の健康への投資」と考えることもできるでしょう。

それでも、やはり初期投資の大きさは紛れもないデメリットです。予算に限りがある場合は、購入をためらう大きな要因となります。まずは自分の予算を明確にし、その範囲内で最適なサービスを提供している店舗を探すことが大切です。

作成に時間や手間がかかる

手軽に購入できる既製品とは異なり、オーダーメイド枕の作成には相応の時間と手間が必要です。この点も、忙しい人にとってはデメリットと感じられるかもしれません。

【店舗で作成する場合】

- 予約: 人気店では事前の予約が必須な場合が多く、希望の日時がすぐに取れないこともあります。

- 来店: 店舗まで足を運ぶ必要があります。近隣に店舗がなければ、交通費や移動時間もかかります。

- 作成時間: カウンセリングから測定、フィッティング、調整完了まで、一般的に1時間から、長い場合は2時間程度を要します。時間に余裕を持ったスケジュールを組む必要があります。

【通販で作成する場合】

通販の場合は来店の手間はありませんが、別の種類の手間が発生します。

- 自己測定: スマートフォンのカメラやメジャーを使い、指示に従って自分で首の高さなどを測定する必要があります。この測定が不正確だと、フィットしない枕が届くリスクがあります。

- アンケート回答: 睡眠の悩みや生活習慣に関する詳細なアンケートに答える手間がかかります。

- 調整の手間: 届いた枕が合わなかった場合、再調整のために枕を返送し、新しいものが届くのを待つ必要があります。このやり取りに時間がかかることがあります。

このように、オーダーメイド枕は「今日欲しい」と思っても、すぐに手に入るわけではありません。購入を決めてから実際に使い始めるまでに、ある程度のプロセスと時間が必要になることを理解しておく必要があります。この手間を「自分にぴったりの枕を作るための楽しい時間」と捉えられるかどうかが、満足度を左右するポイントの一つになるでしょう。

必ずしも効果を保証するものではない

これは、オーダーメイド枕を検討する上で最も重要かつ心に留めておくべきデメリットです。高価な枕を購入すれば、「すべての睡眠の悩み(肩こり、いびき、不眠など)が魔法のように解決する」と過度な期待を抱くのは禁物です。

身体の不調や睡眠の質には、非常に多くの要因が複雑に絡み合っています。

- マットレスとの相性: 枕は単体で機能するのではなく、敷き布団やマットレスとセットで寝姿勢を支えます。どんなに完璧な枕を作っても、身体が沈み込みすぎる柔らかいマットレスや、硬すぎるマットレスを使っていれば、理想的な寝姿勢は保てません。枕とマットレスは、いわば二人三脚の関係です。

- 生活習慣: 日中の姿勢の悪さ、運動不足、ストレス、食生活の乱れなども、肩こりや睡眠の質に大きく影響します。

- 病気の可能性: 頑固な肩こりや激しいいびき、日中の強い眠気などは、整形外科的な疾患や睡眠時無呼吸症候群(SAS)といった病気が隠れている可能性もあります。この場合、枕の変更だけでなく、専門医による診断と治療が必要です。

オーダーメイド枕は、あくまで「適切な寝姿勢をサポートする」ためのツールであり、万能薬ではありません。確かに多くの人の悩みを改善する大きな可能性を秘めていますが、効果の感じ方には個人差があります。

また、作成時のコンディションも影響します。その日の体調や服装、あるいは測定するスタッフの技量によって、フィット感に微妙な差が生まれる可能性もゼロではありません。だからこそ、購入後のアフターフォロー(再調整サービス)が充実しているかどうかが、店選びにおいて極めて重要なポイントとなるのです。

これらのデメリットを理解し、過度な期待をせず、「睡眠環境を改善するための一つの有効な手段」として捉えることが、オーダーメイド枕と上手に付き合っていくための秘訣と言えるでしょう。

失敗しないオーダーメイド枕の選び方

オーダーメイド枕は決して安い買い物ではありません。だからこそ、自分に合ったものを選び、後悔のないようにしたいものです。ここでは、失敗しないためのオーダーメイド枕の選び方を4つの重要なポイントに分けて解説します。

測定方法で選ぶ

オーダーメイド枕の根幹をなすのが「測定」です。この測定方法の精度やアプローチによって、出来上がる枕のフィット感が大きく左右されます。店舗やサービスによって測定方法は異なるため、どのような方法があるのかを知り、自分に合ったものを選ぶことが重要です。

主な測定方法には、以下のような種類があります。

- 立位での測定(全身のバランスから算出)

- 方法: 専用の測定器の前にまっすぐ立ち、全身の骨格バランスや背骨のカーブを計測します。そのデータから、理想的な寝姿勢(立っているときと同じ自然なS字カーブ)を保つために必要な枕の高さを算出します。

- メリット: 全身のバランスを考慮するため、包括的な視点から理想の高さを導き出せます。

- デメリット: 実際に寝た状態とは異なるため、マットレスの沈み込みなどが考慮されにくい場合があります。

- 寝た状態での測定(頸椎弧の直接測定)

- 方法: 実際に店舗に用意されたベッドやマットレスに横になり、首と寝具の間にできる隙間(頸椎弧)の高さをスケール(物差し)などで直接測定します。

- メリット: より実践的な寝姿勢に近い状態で測定するため、リアルなフィット感を追求できます。使用しているマットレスの硬さに近いものを選んで試せると、さらに精度が上がります。

- デメリット: 測定者のスキルに精度が左右される可能性があります。

- 3Dスキャナーや体圧分散測定器による科学的測定

- 方法: 頭から首、肩にかけての形状を3Dスキャナーで立体的にデータ化したり、体圧分散測定器で頭部にかかる圧力の分布を可視化したりします。

- メリット: 非常に客観的で精密なデータが得られます。 人間の目や手では測れない細かな凹凸や圧力のかかり具合まで分析できるため、より科学的な根拠に基づいた枕作りが可能です。

- デメリット: 導入している店舗が限られ、価格が高くなる傾向があります。

- 通販における自己測定

- 方法: 自宅でメジャーや定規、スマートフォンアプリなどを使って、画面の指示に従いながら自分で頸椎の高さを測定し、データを送信します。

- メリット: 店舗に行く手間がなく、手軽にオーダーできます。

- デメリット: 測定の正確性に不安が残ります。測り方ひとつで数ミリの誤差が生じやすく、それがフィット感に大きく影響する可能性があります。

【選び方のポイント】

- 正確性を重視するなら: 3Dスキャナーなどの科学的測定と、専門家による寝た状態での測定を組み合わせて行っている店舗が最もおすすめです。

- 手軽さを重視するなら: 通販も選択肢になりますが、測定方法が分かりやすく、測定後のサポートや調整保証がしっかりしているサービスを選びましょう。

- 最終的には「試し寝」が重要: どの測定方法であれ、最終的には測定データに基づいて作られた枕で実際に寝てみて、自分の感覚と合っているかを確認するプロセスが不可欠です。試し寝の時間を十分に取ってくれる店舗を選びましょう。

枕の中材(素材)で選ぶ

枕の高さや形状が決まったら、次はその中に入れる「中材(なかのざい)」を選びます。中材は枕の寝心地、硬さ、通気性、メンテナンス性などを決定づける非常に重要な要素です。自分の好みやライフスタイルに合った素材を選びましょう。代表的な中材の特徴を以下にまとめました。

| 中材の種類 | 感触 | 通気性 | 耐久性 | メンテナンス | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| パイプ | 硬め・しっかり | ◎ 抜群 | ◎ 高い | ○ 丸洗い可 | 通気性が良く衛生的。流動性がありフィットしやすいが、ガサガサという音が気になる人も。 |

| ウレタンフォーム | 柔らかめ・もちもち | △~○ | △~○ | × 水洗い不可 | 頭の形に合わせて沈み込み、フィット感が良い。通気性が低く、夏場は蒸れやすいものもある。 |

| そばがら | 硬め・しっかり | ◎ 良い | × 低い | △ 風通し | 吸湿性・放熱性に優れ、日本の気候に合う。独特の香りと音。虫やアレルギーに注意が必要。 |

| 羽毛・羽根 | 非常に柔らかい | ○ 良い | △ 低い | △ 専門業者 | 包み込まれるような高級感のある寝心地。へたりやすく、定期的なメンテナンスが必須。 |

| ビーズ | 柔らかく流動的 | △ やや低い | ○ 普通 | ○ 手洗い可も | 極小のビーズが流動し、頭の形にフィット。独特の感触。熱がこもりやすいものもある。 |

パイプ

ストローを短く切ったような形状の素材です。硬さや大きさ、素材(ポリエチレン、エラストマーなど)によって寝心地が変わります。最大のメリットは通気性とメンテナンス性。 湿気がこもりにくく、ホコリも出にくいため衛生的です。また、多くのパイプ素材はそのまま丸洗いできるため、いつでも清潔に保てます。耐久性も高く、へたりにくいのも特徴です。一方で、寝返りを打つときなどに「ガサガサ」「シャリシャリ」という音がするため、音に敏感な人は気になるかもしれません。硬めの寝心地が好きな方、衛生面を重視する方におすすめです。

ウレタンフォーム

スポンジ状の素材で、主に「低反発」と「高反発」があります。低反発ウレタンは、ゆっくりと沈み込み、頭の形に合わせてフィットするのが特徴。体圧分散性に優れ、包み込まれるような寝心地が人気です。高反発ウレタンは、反発力が高く、頭をしっかりと支えて寝返りをサポートします。ウレタンフォームはフィット感が高い一方で、通気性が低く、熱や湿気がこもりやすいというデメリットがあります。また、水洗いができない製品がほとんどで、寿命も3~5年程度と比較的短めです。柔らかい寝心地やフィット感を最優先したい方に向いています。

そばがら

古くから日本で親しまれてきた天然素材です。そばの実の殻を乾燥させたもので、硬くてしっかりとした寝心地が特徴。吸湿性と放熱性に優れているため、頭部に熱がこもりにくく、特に夏場は快適です。そばがら特有の涼やかな音や香りを好む人も多くいます。デメリットは、使っているうちに殻が砕けて粉が出やすくなること、定期的に天日干しをしないと湿気で虫がわく可能性があることです。また、そばアレルギーの人は使用できません。自然素材ならではの安心感と、硬めの寝心地を求める方におすすめです。

羽毛・羽根(ダウン・フェザー)

水鳥の胸毛(ダウン)や羽根(フェザー)を使用した高級素材です。ダウンボールが大きいほど高品質とされ、非常に柔らかく、ふんわりと頭を包み込むような贅沢な寝心地が魅力です。保温性と吸放湿性に優れています。デメリットは、へたりやすく、定期的に陰干しして空気を含ませる手入れが必要なこと。また、動物性素材のため、アレルギーのある人は注意が必要です。価格も高価になる傾向があります。ホテルのような柔らかい寝心地を求める方に最適です。

ビーズ

直径1mm以下の非常に小さな発泡スチロールなどのビーズです。中材が枕の中で自由に動くため、流動性が高く、頭の動きに合わせて形を変えるのが特徴。独特のむにゅっとした感触で、フィット感は高いです。デメリットは、通気性があまり良くないため熱がこもりやすいことや、素材によっては耐久性が低い場合があります。他の素材にはない、唯一無二の感触を試してみたい方におすすめです。

アフターフォローの手厚さで選ぶ

オーダーメイド枕は、作って終わりではありません。むしろ、購入後のアフターフォローこそがその真価を発揮すると言っても過言ではありません。なぜなら、人の身体や寝具環境は変化するからです。

- マットレスを買い替えた

- 体重が変化した

- 実際に使ってみたら、もう少し高い(低い)方が良いと感じた

- 長年使って中材がへたってきた

このような変化に対応できないと、せっかく作ったオーダーメイド枕が合わなくなってしまいます。そのため、店舗を選ぶ際には、アフターフォローの内容を必ず確認しましょう。

【チェックすべきポイント】

- 無料調整の期間と回数: 「10年間、何度でも高さ調整無料」「ご購入後1年間は無料」など、店によって様々です。期間が長く、回数に制限がないほど安心です。

- 調整の範囲: 高さ調整だけでなく、中材の量を微調整してくれるか、部分的に硬さを変えるなどの対応が可能かを確認しましょう。

- 中材の補充・交換: 長期間使用すると、どんな素材でも必ず「へたり」が生じます。へたった中材を無料で補充・交換してくれるのか、それとも有料なのかは大きな違いです。

- クリーニングサービス: 除菌や消臭などのメンテナンスサービスがあると、より長く衛生的に使えます。有料か無料かも確認しましょう。

高価な枕だからこそ、長く快適に使い続けるためのサポート体制が整っているかは、価格以上に重要な選択基準となります。

作成場所で選ぶ(店舗か通販か)

オーダーメイド枕は、主に専門の「店舗」で作る方法と、「通販」で購入する方法の2つがあります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分のライフスタイルに合った方法を選びましょう。

【店舗作成】

- メリット:

- 専門家による対面でのカウンセリングと正確な測定を受けられる安心感。

- その場で様々な中材を試したり、仮の枕で寝心地を確認したりできる。

- 疑問や不安を直接質問して、その場で解消できる。

- 作ったその日のうちに持ち帰れる場合がほとんど。

- デメリット:

- 店舗まで足を運ぶ時間と手間がかかる。

- 予約が必要な場合が多く、スケジュール調整が必要。

- 近隣に店舗がない場合は利用が難しい。

【通販作成】

- メリット:

- 自宅にいながら、いつでも注文できる手軽さ。

- 店舗に行く時間がない、近くに店舗がない人でも利用できる。

- 対面でのコミュニケーションが苦手な人にも向いている。

- デメリット:

- 自己測定のため、精度に不安が残る。

- 枕の寝心地や素材の感触を事前に試すことができない。

- 合わなかった場合の再調整に、郵送の手間と時間がかかる。

【選び方のポイント】

- 確実性と安心感を最優先するなら、断然「店舗」がおすすめです。特に初めてオーダーメイド枕を作る方は、専門家のアドバイスを受けながら作る方が失敗のリスクは低いでしょう。

- 時間的な制約が大きい方や、近くに店舗がない方は「通販」が有力な選択肢となります。その際は、測定方法が簡単で分かりやすいか、購入後の調整保証や返品保証がしっかりしているサービスを選ぶことが重要です。

オーダーメイド枕の値段相場

オーダーメイド枕の購入を検討する際に、最も気になるのが「値段」でしょう。既製品に比べて高価なイメージがありますが、具体的にどのくらいの費用がかかるのでしょうか。ここでは、オーダーメイド枕の値段相場と、価格帯による特徴について詳しく解説します。

オーダーメイド枕の値段相場は、おおよそ10,000円から50,000円程度と幅広く、中心となる価格帯は20,000円~30,000円台です。この価格には、枕本体の代金だけでなく、カウンセリング、測定、フィッティング、そして購入後のアフターメンテナンスの費用が含まれていることが一般的です。

価格の違いは、主に以下の要素によって決まります。

- 測定方法の精度: 簡易的な測定か、3Dスキャナーなどの高度な機器を使用するか。

- 中材(素材)の種類と品質: 選べる中材の種類や、素材自体のグレード。

- アフターフォローの手厚さ: 無料調整の期間や回数、メンテナンスの内容。

- ブランドの付加価値: 整形外科医の監修など、専門性やブランドイメージ。

それでは、価格帯別にどのような特徴があるのかを見ていきましょう。

【10,000円~20,000円未満の価格帯】

この価格帯は、オーダーメイド枕の中では比較的リーズナブルな部類に入ります。

- 特徴:

- 主に通販型のサービスや、一部の寝具チェーン店などで提供されています。

- 測定は、セルフ測定キットや簡易的な測定器で行われることが多いです。

- 選べる中材の種類が3~5種類程度と、やや限定的な場合があります。

- アフターフォローは、購入後数ヶ月~1年程度の期間限定であったり、調整が1回のみ無料であったりすることが多いです。

- どんな人におすすめか:

- 「まずはオーダーメイド枕を試してみたい」という入門者の方。

- 予算をできるだけ抑えたい方。

- 細かいこだわりよりも、手軽さを重視する方。

【20,000円~30,000円台の価格帯】

この価格帯は、オーダーメイド枕市場で最も一般的で、競争が激しいボリュームゾーンです。多くの専門店がこの価格帯で主力商品を提供しています。

- 特徴:

- 専門のピローフィッターによる対面でのカウンセリングと、詳細な測定が受けられます。

- 立位測定や寝た状態での測定など、複数のアプローチを組み合わせている店舗が多いです。

- 選べる中材の種類が豊富(8~14種類など)で、自分の好みに合わせて細かく選べます。

- アフターフォローが充実しており、「10年間高さ調整無料」といった長期保証を掲げる店舗が多く見られます。

- どんな人におすすめか:

- 初めて作るけれど、失敗したくないのでしっかりしたものを選びたい方。

- 長く使える枕を、充実したサポートのもとで手に入れたい方。

- 多くの選択肢の中から、自分に最適なものを見つけたい方。

- コストと品質、サービスのバランスを重視する方にとって、最も満足度の高い選択肢となりやすい価格帯です。

【40,000円以上の価格帯】

この価格帯は、付加価値の高いハイエンドモデルが中心となります。

- 特徴:

- 整形外科医が開発・監修しているなど、医学的な知見が色濃く反映されています。

- 3Dスキャナーや体圧分布計といった、最新鋭の測定機器が導入されています。

- 中材に最高級の素材(アイスランド産アイダーダウンなど)を使用していたり、特殊な構造を採用していたりします。

- 店舗の内装や接客も高級感があり、特別な体験価値を提供しています。

- どんな人におすすめか:

- 深刻な悩みを抱えており、医学的・科学的根拠に基づいた最高レベルの枕を求める方。

- 価格よりも、最高の品質と機能性を追求したい方。

- プレゼントなど、特別な価値のあるものを探している方。

【注意点:価格に含まれるものを確認しよう】

枕の表示価格だけで判断せず、その価格に何が含まれているのかをしっかり確認することが重要です。特に、アフターフォローの内容は必ずチェックしましょう。「高さ調整無料」とあっても、中材の補充や交換は有料というケースもあります。また、専用の枕カバーが別売りであることも多いです。

最終的には、「なぜその価格なのか」を納得できるかが大切です。カウンセリングや測定の丁寧さ、アフターフォローの充実度などを総合的に判断し、自分にとって価値のある一品を選びましょう。安いからという理由だけで選ぶと、結局合わずに買い直すことになり、かえって高くついてしまう可能性もあります。

オーダーメイド枕が作れるおすすめ店10選【店舗・通販】

ここでは、実際にオーダーメイド枕を作れる人気の店舗や通販サービスを10件厳選してご紹介します。それぞれの特徴、価格帯、アフターフォローなどを比較し、自分に合ったお店選びの参考にしてください。

(※価格やサービス内容は変更される可能性があるため、最新の情報は各公式サイトでご確認ください。)

① じぶんまくら

- 特徴: 全国に150店舗以上を展開する最大手の一つ。「一生モノの枕」をコンセプトに、永久メンテナンス無料という手厚いアフターフォローが最大の強みです。専門の「マイスター」がカウンセリングから測定、作成までを担当。

- 価格帯: 約27,500円~

- 測定方法: 立った姿勢での全身測定と、寝た状態での頸椎弧測定を組み合わせ、理想的な高さを算出します。

- 中材の種類: 全14種類(レギュラーシリーズの場合)の中から最大8種類を選んで、枕の各ポケットに入れることができます。硬さや感触を細かくカスタマイズ可能です。

- アフターフォロー: 高さ調整、中材の補充・交換が永年無料。 全国のどの店舗でもメンテナンスを受けられる利便性も魅力です。

- 提供形態: 店舗

- 参照: じぶんまくら公式サイト

② 西川(&Free / PILLOW STAND)

- 特徴: 創業450年以上の老舗寝具メーカー「西川」が展開するオーダーメイド枕ブランド。科学的な知見と長年のノウハウに基づいた枕作りが特徴です。より専門的な測定を行う「&Free(アンドフリー)」と、気軽に試せる「PILLOW STAND(ピロースタンド)」があります。

- 価格帯: 約10,780円~(PILLOW STAND)、約27,500円~(&Free)

- 測定方法: 非接触の立位測定器やタブレットによる測定、寝姿勢での頸椎測定など、店舗やブランドによって多様な測定方法を用意しています。

- 中材の種類: そば殻、パイプ、粒わた、ウレタンなど複数の素材から選択可能。

- アフターフォロー: ブランドや商品により異なりますが、多くは1~2年間の無料高さ調整が付いています。

- 提供形態: 店舗

- 参照: 西川株式会社公式サイト、&Free公式サイト、PILLOW STAND公式サイト

③ まくらのキタムラ

- 特徴: 1923年創業の枕専門メーカー。「寝返り」に着目して開発された「ジムナスト」シリーズが有名です。枕が6つのパートに分かれており、寝返りを打っても頭が枕から落ちにくく、自然な寝姿勢をキープしやすい構造になっています。

- 価格帯: 約13,200円~

- 測定方法: オンラインの「枕診断」や、店舗でのカウンセリングを通じて、最適なモデルや中材を選びます。

- 中材の種類: パイプ、コルマビーズ、エラストマーなど、ジムナストの構造に合わせた専用の中材から選べます。

- アフターフォロー: 購入後、中材の量を調整できる「高さ調整用中材」が付属。公式サイトからの購入で90日間の返品・交換保証が付く場合もあります。

- 提供形態: 店舗・通販

- 参照: 株式会社Kitamura Japan(まくらのキタムラ)公式サイト

④ a.m. sleep

- 特徴: (※「a.m. sleep」という名称の著名なオーダーメイド枕サービスは2024年現在確認が困難です。ここでは、一般的なオンライン完結型のオーダーメイド枕サービスの特徴を記述します。)

オンラインに特化したオーダーメイド枕サービスは、手軽さが魅力です。Webサイト上でいくつかの質問に答えるだけで、AIなどが最適な枕の仕様を提案してくれるシステムが多く見られます。 - 価格帯: 約10,000円~20,000円

- 測定方法: Webアンケート(身長、体重、寝姿勢、悩みなど)や、スマホを使った自己測定に基づいて枕を作成します。

- 中材の種類: サービスにより異なりますが、パイプや粒わたなど、調整しやすい素材が中心です。

- アフターフォロー: 到着後の高さ調整保証(例:30日間無料調整)や、返品保証期間が設けられていることが一般的です。

- 提供形態: 通販

④ FIT LABO(フィットラボ)

- 特徴: 西川チェーンが展開する寝具ブランドで、「快眠の基本は、立っているときの姿勢を寝ているときも再現すること」というコンセプトを持っています。特許取得の測定器で全身を測定し、枕だけでなくマットレスまで含めたトータルな寝具提案を行います。

- 価格帯: 約22,000円~

- 測定方法: 特許取得の「フルボディトレーサー(立位測定器)」と「体圧分布測定器」を使用し、背面のカーブや体圧のかかり方を科学的に分析します。

- 中材の種類: パイプ、ウレタン、ダウンなど、7種類以上の素材から選べます。

- アフターフォロー: 10年間の高さ調整無料サービスを提供している店舗が多く、長期的な安心感があります。

- 提供形態: 店舗

- 参照: FIT LABO公式サイト

⑤ 山田朱織枕研究所

- 特徴: 「16号整形外科」の院長である山田朱織医師が設立した、医学的アプローチを重視する研究所。多くの臨床データに基づき開発された「整形外科枕」をオーダーメイドで提供しています。計測は完全予約制で、専門の枕診断士が担当します。

- 価格帯: 約38,500円~

- 測定方法: 玄関での靴のすり減り方から問診を始めるなど、非常にユニークで詳細なカウンセリングと、ミリ単位での精密な高さ測定を行います。

- 中材の種類: 硬さや耐久性に優れた数種類のポリエチレンパイプを基本としています。

- アフターフォロー: 電話やメールでの相談、有料での再調整サービスなど、専門的なサポート体制が整っています。

- 提供形態: 店舗(神奈川県相模原市)・通販(枕計測セット)

- 参照: 株式会社山田朱織枕研究所公式サイト

⑥ PILLOWY cafe(ピローウィーカフェ)

- 特徴: 「まくらの相談ができるカフェ」がコンセプトの、女性に人気のオーダーメイド枕専門店。おしゃれでリラックスできる空間で、専門の「ピローアドバイザー」に相談しながら枕を選べます。

- 価格帯: 約13,200円~

- 測定方法: カウンセリングと、専用の測定器による頸椎弧の測定を行います。

- 中材の種類: やわらかめからかためまで、感触や機能の異なる5種類の中材から選べます。

- アフターフォロー: 10年間、何度でも無料で高さ調整が可能です。

- 提供形態: 店舗

- 参照: PILLOWY cafe公式サイト

⑦ THE PILLOW(通販)

- 特徴: スマートフォンで約3分の診断に答えるだけで、70万通り以上の組み合わせから自分に合った枕を提案してくれるオンラインサービス。届いた枕が合わなくても、無料の再調整や交換が可能です。

- 価格帯: 約11,000円~

- 測定方法: Web上の診断フォームで身長・体重・寝具の硬さ・寝姿勢などの質問に回答します。

- 中材の種類: パイプ、粒わた、ポリエステルなど、複数の素材を組み合わせて最適化します。

- アフターフォロー: 枕到着後、LINEで寝心地をヒアリングし、必要であれば無料で調整(パーツ送付)を行います。

- 提供形態: 通販

- 参照: THE PILLOW公式サイト

⑧ makura-b.design(通販)

- 特徴: LINEを使ってプロの「枕診断士」に無料で相談できる、新しい形のオンラインオーダーメイド枕サービス。チャットで気軽に悩みを相談し、専門家のアドバイスを受けながら枕を作れます。

- 価格帯: 約16,280円~

- 測定方法: LINEでのヒアリング(悩み、寝具環境など)と、写真を使った姿勢分析などを行います。

- 中材の種類: 5種類の中材(ソフトパイプ、備長炭パイプなど)から、枕の7つの部屋ごとに最適なものを提案します。

- アフターフォロー: 30日間の高さ調整保証が付いており、合わない場合は中材の交換が可能です。

- 提供形態: 通販

- 参照: makura-b.design公式サイト

⑨ iiyume(通販)

- 特徴: 創業100年を超える老舗寝具メーカー「八田屋」が運営する通販サービス。長年の寝具作りのノウハウを活かし、Web診断と自宅での調整を組み合わせたセミオーダー枕を提供しています。

- 価格帯: 約13,900円~

- 測定方法: Webサイトで身長や寝姿勢などを入力する「枕診断」を行います。

- 中材の種類: パイプ、わた、低反発ウレタンなど、複数の素材を組み合わせた枕が届きます。

- アフターフォロー: 枕と一緒に「調整用シート」や「補充用中材」が届き、自分で高さを微調整できます。30日間の返品・交換保証もあります。

- 提供形態: 通販

- 参照: iiyume公式サイト

⑩ my makura(通販・店舗)

- 特徴: 「眠りのソムリエ」が在籍し、特許取得の全身測定器で身体の凹凸を測定する「マイ枕」が主力商品。全国に店舗を展開するほか、通販でもオーダーチケットを購入できます。

- 価格帯: 約33,000円~

- 測定方法: 特許取得の測定器で背面と側面の凹凸を測定し、体型データを算出します。

- 中材の種類: 粒わた、備長炭配合パイプ、エラストマーパイプなど、厳選された素材から選べます。

- アフターフォロー: 永久メンテナンス付きで、全国の店舗で何度でも無料で高さ調整が可能です。

- 提供形態: 店舗・通販(ギフト券)

- 参照: my makura公式サイト

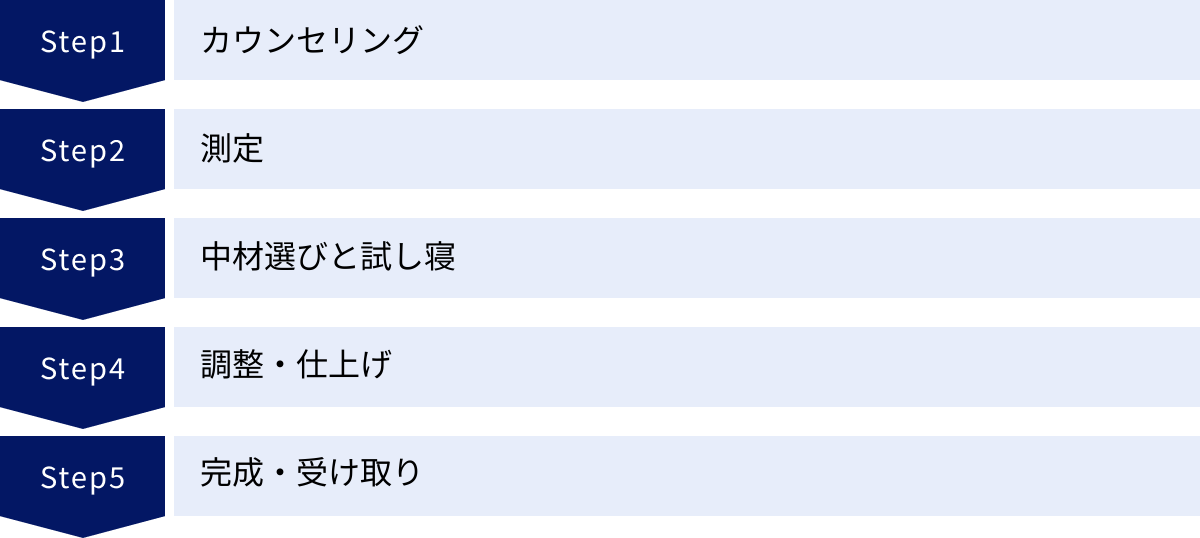

オーダーメイド枕を作る流れ

「オーダーメイド枕のお店って、具体的に何をするの?」と、来店前に不安を感じる方もいるかもしれません。ここでは、一般的な店舗でオーダーメイド枕を作成する際の、基本的な流れを5つのステップに分けてご紹介します。この流れを知っておけば、安心して来店できるはずです。

カウンセリング

まず最初に行われるのが、専門スタッフによるカウンセリングです。これは、あなたに最適な枕を作るための最も重要な土台となるプロセスです。リラックスして、普段感じていることを正直に話しましょう。

主に、以下のようなことをヒアリングされます。

- 現在の睡眠に関する悩み: 「朝起きると首が痛い」「肩こりがひどい」「いびきを指摘される」「夜中に何度も目が覚める」など、具体的な悩みを伝えます。

- 現在の寝具環境: 今使っている枕の種類や不満点、そして非常に重要なのが「敷き布団・マットレスの種類と硬さ」です。身体の沈み込み方が変わると最適な枕の高さも変わるため、できるだけ詳しく伝えましょう(例:「高反発のウレタンマットレスを使っている」など)。

- 睡眠中の癖や習慣: 主に仰向けで寝るか、横向きで寝るか。うつ伏せになることはあるか。寝返りの回数は多いと感じるか。就寝前にスマートフォンを見る習慣があるか、など。

- 体型や体調に関する情報: 身長や体重、アレルギーの有無、過去のケガなど、枕選びに関係しそうな情報を共有します。

このカウンセリングを通じて、スタッフはあなたの悩みの原因を探り、どのような枕が合いそうか、大まかな方向性を定めていきます。

測定

カウンセリングで得た情報をもとに、次はあなたの身体を具体的に測定していきます。この測定データが、枕の高さを決定する客観的な指標となります。店舗によって使用する機器や方法は異なりますが、一般的には以下のような測定が行われます。

- 立位での測定: 専用の測定器の前に立ち、後頭部から背中、お尻にかけての身体のライン(S字カーブ)を計測します。これにより、立っているときと同じ自然な姿勢を保つための理想的な頸椎(首)の高さを割り出します。

- 寝姿勢での測定: 店舗に用意されたベッドに実際に仰向けや横向きで寝て、首と寝具の間にできる隙間の深さを、専用のスケール(定規のようなもの)を使って直接測定します。

- 頭部の形状測定: 後頭部のカーブや丸みを計測します。

- 体圧分布測定: より高度な測定を行う店舗では、体圧分布センサーが内蔵されたマットに寝て、頭や首、肩にどのくらいの圧力がかかっているかを可視化します。

これらの測定は、数分から10分程度で完了します。正確な測定のために、リラックスして身体の力を抜くことがポイントです。

中材選びと試し寝

測定データから算出された「あなたに最適な枕の高さ」をもとに、いよいよ枕の中身となる「中材(素材)」を選んでいきます。スタッフがカウンセリング内容やあなたの好みを踏まえて、いくつかの候補を提案してくれます。

- 素材の感触を確かめる: パイプ、ウレタン、ビーズ、そばがらなど、様々な中材のサンプルを実際に手で触ったり、頭を乗せてみたりして、感触や硬さ、音などを確かめます。

- 仮の枕でフィッティング: 選んだ中材を「フィッティングピロー」と呼ばれるサンプル用の枕に入れ、測定データ通りの高さに調整したものを作ってもらいます。

- 試し寝(これが最も重要!): 作成してもらった仮の枕で、実際にベッドに横になります。数分間、じっくりと寝心地を試しましょう。 仰向けだけでなく、横向きになったり、寝返りを打ってみたりして、違和感がないかを確認します。

この段階で、「もう少し硬いほうがいい」「後頭部が少し高い気がする」といった感覚があれば、遠慮なくスタッフに伝えましょう。このフィードバックをもとに、次の調整・仕上げのステップに進みます。

調整・仕上げ

試し寝で得たあなたの感想をもとに、スタッフが枕の最終調整を行います。このミリ単位の微調整が、オーダーメイド枕のクオリティを決定づけると言っても過言ではありません。

- 中材の量を調整: 枕はいくつかの部屋(ポケット)に分かれていることが多く、各部屋の中材の量を増やしたり減らしたりすることで、全体の高さや部分的なフィット感を調整します。例えば、「後頭部が当たる部分を少し低く」「首を支える部分をもう少ししっかり」といった細かな要望に応えてくれます。

- 再度の試し寝: 調整した枕で、再び試し寝をします。この「調整→試し寝」のプロセスを、あなたが「これだ!」と納得できるまで、数回繰り返します。

スタッフはプロですが、最終的にその枕で毎日眠るのはあなた自身です。少しでも違和感があれば、遠慮せずに伝えることが、満足のいく枕を手に入れるための鍵となります。

完成・受け取り

あなたが完全に納得したら、枕は完成です。選んだ中材を本番用の側生地に入れ、最終チェックをして、その日のうちに受け取ることができます。多くの店舗では、専用の枕カバーや持ち帰り用のバッグも用意されています。

受け取りの際には、スタッフから以下の点について説明があります。

- 自宅での使い方、お手入れ方法

- アフターメンテナンスの内容(無料調整の期間や条件など)

- メンテナンスカードや保証書の受け取り

これで、世界に一つだけのあなたの枕が完成です。その日から、新しい快適な眠りを体験できるでしょう。

オーダーメイド枕は本当に必要?向いている人の特徴

ここまでオーダーメイド枕の魅力や作り方を解説してきましたが、「果たして自分には本当に必要なのだろうか?」と疑問に思う方もいるでしょう。オーダーメイド枕はすべての人にとって必須というわけではありません。ここでは、オーダーメイド枕が特におすすめな人と、もしかしたら不要かもしれない人の特徴をそれぞれご紹介します。

オーダーメイド枕がおすすめな人

以下のような特徴や悩みに当てはまる方は、オーダーメイド枕を試してみる価値が非常に高いと言えます。

- 長年フィットする枕が見つからない「枕難民」の人

- 高反発、低反発、高級羽毛枕、整体師推奨の枕…など、これまで様々な種類の既製枕を試してきたけれど、どれも満足できなかったという経験を持つ人。枕探しの旅に終止符を打ちたいと考えているなら、専門家によるパーソナルなアプローチが最終的な解決策になる可能性があります。

- 朝起きたときに首や肩に痛み・こりを感じる人

- 睡眠中に不適切な寝姿勢が続くことで、首や肩の筋肉に負担がかかり、朝の不調に繋がっている可能性があります。自分の身体に合った高さと形状の枕で頸椎を正しく支えることで、これらの症状が改善されるケースは少なくありません。

- いびきや睡眠の質に悩んでいる人

- いびきの原因の一つに、不適切な枕による気道の圧迫があります。オーダーメイド枕で気道を確保しやすい寝姿勢を保つことで、いびきの軽減が期待できます。「夜中に何度も目が覚める」「寝ても疲れが取れない」といった睡眠の質の低下を感じている人も、枕を変えることで深い眠りを得やすくなる可能性があります。

- 自分の身体や健康への投資を惜しまない人

- 睡眠は人生の約3分の1を占める重要な時間です。その質を高めることは、日中のパフォーマンス向上や長期的な健康維持に繋がります。数万円の出費を「消耗品」ではなく「未来の自分への健康投資」と捉えられる人にとって、オーダーメイド枕は非常に満足度の高い選択となるでしょう。

- 正しい枕の選び方が分からず、専門家のアドバイスを求めている人

- 枕に関する情報が多すぎて、何を基準に選べば良いのか分からない、という方も多いでしょう。オーダーメイド枕の作成プロセスでは、睡眠の専門家から直接、自分の身体の状態や悩みに基づいたアドバイスをもらえます。客観的なデータとプロの知見に基づいて枕を選びたいという人には最適です。

オーダーメイド枕が不要かもしれない人

一方で、以下のような方は、急いでオーダーメイド枕を作る必要はないかもしれません。

- 現在使っている枕に特に不満がない人

- 朝すっきりと目覚められ、首や肩の不調もなく、現在の枕で快適に眠れているのであれば、無理に変える必要はありません。既製品であっても、偶然あなたの身体にフィットしているという幸運なケースもあります。その枕を大切に使い続けましょう。

- 枕以外の要因が不調の主原因だと思われる人

- 例えば、極端に柔らかすぎたり硬すぎたりするマットレスを使っている場合、まず見直すべきは枕よりもマットレスかもしれません。また、強いストレスや生活習慣の乱れ、あるいは何らかの病気が原因で不眠や身体の痛みが起きている場合、枕を変えるだけでは根本的な解決にはなりません。心当たりがある場合は、生活習慣の見直しや専門医への相談を優先しましょう。

- 頻繁に寝具環境が変わる人

- オーダーメイド枕は、使用するマットレスとの相性が非常に重要です。頻繁な引っ越しや出張が多く、寝る場所(マットレス)が頻繁に変わるというライフスタイルの人には、せっかく作った枕がその性能を十分に発揮できない可能性があります。

- メンテナンスのために店舗に通うのが難しい、または面倒だと感じる人

- オーダーメイド枕の価値は、購入後のメンテナンスにあります。しかし、店舗が遠方にしかない、仕事が忙しくて定期的に通う時間が取れない、という人にとっては、そのメリットを享受しにくいかもしれません。アフターフォローを重視しないのであれば、高価なオーダーメイド枕を選ぶ意味は半減してしまいます。

- 一時的な出費を極力抑えたい人

- 当然ながら、数万円という初期投資は大きな負担です。現時点で予算的に厳しい場合は、無理に購入する必要はありません。まずはリーズナブルな価格帯の既製品の中から、高さ調整が可能なタイプなどを試してみるのも一つの手です。

最終的にオーダーメイド枕が必要かどうかは、ご自身の悩みや価値観、ライフスタイル、予算などを総合的に考慮して判断することが大切です。

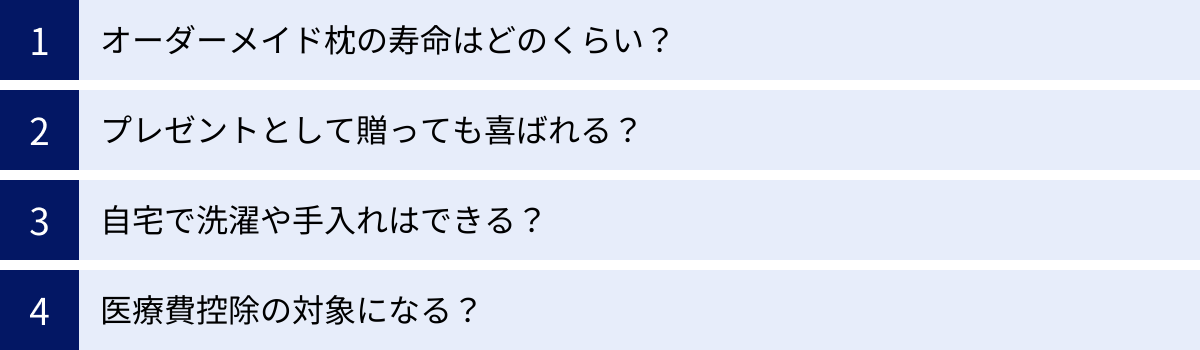

オーダーメイド枕に関するよくある質問

オーダーメイド枕を検討する際に、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。

オーダーメイド枕の寿命はどのくらい?

オーダーメイド枕の寿命は、一概に「何年」と断言することはできません。なぜなら、寿命は枕の「側生地」と「中材」の耐久性によって大きく異なるからです。

- 側生地の寿命: 毎日頭を乗せて使うため、摩擦や皮脂、汗などによって徐々に劣化します。一般的には5~10年程度が目安ですが、お手入れの頻度や使い方によって変わります。生地が破れたり、ファスナーが壊れたりした場合は交換が必要です。

- 中材の寿命: これが枕の寝心地を左右する最も重要な部分です。素材ごとの寿命の目安は以下の通りです。

- パイプ: 5~10年程度。非常に耐久性が高いですが、長年使うと潰れて高さが低くなることがあります。

- ウレタンフォーム: 3~5年程度。加水分解によりボロボロになったり、弾力性が失われたりします。

- そばがら: 1~2年程度。使っているうちに殻が砕けて粉状になり、高さが低くなります。

- 羽毛・羽根: 2~3年程度。湿気を含むとへたりやすく、弾力性が失われやすいです。

しかし、ここで重要なのがオーダーメイド枕のアフターメンテナンスです。多くの専門店では、中材の「へたり」に対して、無料で補充や交換を行ってくれます。例えば「10年間調整無料」のサービスであれば、その期間中は中材がへたってもベストな状態に復元してもらえるため、実質的に10年間は快適に使えると考えることができます。

結論として、オーダーメイド枕の寿命は「アフターフォローの期間」に大きく依存すると言えるでしょう。適切なメンテナンスを続けることで、既製品よりもはるかに長く、快適な状態を維持することが可能です。

プレゼントとして贈っても喜ばれる?

健康を気遣う贈り物として、オーダーメイド枕は非常に喜ばれる可能性があります。しかし、枕そのものをプレゼントするのは避けるべきです。

オーダーメイド枕は、本人が店舗でカウンセリングと測定を受けなければ、その価値を全く発揮できません。サプライズで枕をプレゼントしても、相手の身体に合わない可能性が非常に高く、せっかくの贈り物が無駄になってしまいます。

そこでおすすめなのが、「オーダーメイド枕を作れるギフト券」です。多くの専門店では、プレゼント用のギフト券やチケットを用意しています。

- メリット:

- 相手の好きなタイミングで店舗に行き、専門家と相談しながら自分にぴったりの枕を作ってもらえる。

- 「枕を作る」という特別な体験そのものをプレゼントできる。

- 健康を気遣う気持ちが伝わりやすい。

父の日や母の日、敬老の日、誕生日、退職祝いなど、様々なシーンで心のこもった贈り物として最適です。贈る際には、「一緒に店舗に行ってみる?」と誘うなど、相手が気軽に足を運べるような配慮をすると、さらに喜ばれるでしょう。

自宅で洗濯や手入れはできる?

自宅でのメンテナンス可否も、枕の中材(素材)によって異なります。

- 洗濯できる素材:

- パイプ: 多くのパイプ素材はネットに入れれば洗濯機で丸洗い可能です。通気性が良いのですぐに乾き、非常に衛生的です。

- 一部のビーズやポリエステルわた: 素材によっては手洗いや洗濯機での洗浄が可能なものもあります。

- 洗濯できない素材:

- ウレタンフォーム: 水を含むと加水分解が進み、劣化が早まるため、基本的に水洗いは厳禁です。普段のお手入れは、風通しの良い場所で陰干しする程度です。

- そばがら: 水に濡れると乾きにくく、カビや虫の原因になるため水洗いはできません。定期的な天日干しで湿気を飛ばすことが重要です。

- 羽毛・羽根: 水洗いすると羽毛が固まってしまい、本来のふんわり感が失われます。専門のクリーニング業者に依頼するのが基本です。

枕の側生地は、取り外して洗濯できるものがほとんどです。最も確実なのは、購入した店舗で推奨されているお手入れ方法を確認し、それに従うことです。誤った手入れは枕の寿命を縮める原因になるため、必ず取扱説明書などを確認しましょう。

医療費控除の対象になる?

結論から言うと、オーダーメイド枕の購入費用は、原則として医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除は、医師による診療や治療のために直接必要な費用が対象となります。枕は、たとえ整形外科医が監修していたとしても、あくまで「寝具」という扱いであり、治療目的の「医療用器具」とは見なされないのが一般的です。

ただし、極めて例外的なケースとして、医師が特定の病気の治療にその枕が不可欠であると診断し、その旨を証明する書類(指示書など)がある場合に、税務署が個別で認める可能性はゼロではありません。しかし、これは非常に稀なケースであり、基本的には対象外と考えるのが妥当です。

肩こりやいびきの改善が期待できるとはいえ、あくまでも治療ではなく、日常生活の質を向上させるための健康グッズという位置づけになります。医療費控除を期待して購入するものではない、と理解しておきましょう。

まとめ

この記事では、オーダーメイド枕の基本からメリット・デメリット、失敗しない選び方、おすすめの店舗、そして気になる疑問点まで、幅広く掘り下げてきました。

オーダーメイド枕は、専門家によるカウンセリングと精密な測定に基づき、一人ひとりの体型や寝姿勢に完璧にフィットするよう作られる「自分だけの枕」です。その最大のメリットは、理想的な寝姿勢をサポートすることで、長年の悩みであった肩こりや首の痛み、いびきなどの改善が期待でき、ひいては睡眠全体の質を高められる点にあります。

一方で、既製品に比べて価格が高いこと、作成に時間と手間がかかること、そして枕だけで全ての悩みが解決するわけではない、といったデメリットも存在します。

後悔しないオーダーメイド枕を選ぶためには、以下の4つのポイントを総合的に比較検討することが重要です。

- 測定方法: 自分の身体をどれだけ正確に測ってくれるか。

- 中材(素材): 自分の好みの寝心地や、メンテナンスのしやすさ。

- アフターフォロー: 購入後、どれだけ長く無料で調整してくれるか。これが最も重要なポイントの一つです。

- 作成場所: 専門家と対面で相談できる「店舗」か、手軽な「通販」か。

値段相場は2万円~3万円台が中心ですが、価格だけで判断するのではなく、その価格に見合ったサービスや品質、そして長期的なサポートが含まれているかを見極めることが賢明な選択に繋がります。

もしあなたが、今使っている枕に満足できず、より快適な眠りを求めている「枕難民」であるならば、オーダーメイド枕は試してみる価値のある投資です。専門家と相談しながら自分だけの一品を作り上げるプロセスは、これからの睡眠ライフを豊かにする第一歩となるでしょう。

この記事が、あなたの最高の枕選びの一助となれば幸いです。あなたにぴったりの枕を見つけ、毎日すっきりと目覚められる快適な睡眠を手に入れてください。