「朝起きると首や肩が痛い」「ぐっすり眠れた感じがしない」そんな悩みを抱えていませんか。その原因は、毎日使っている「枕」にあるかもしれません。枕は単に頭を乗せるためのものではなく、睡眠中の姿勢を正しく保ち、睡眠の質を大きく左右する非常に重要な寝具です。

人生の約3分の1を占める睡眠時間を、より快適で質の高いものにするためには、自分の体格や寝姿勢に合った枕を選ぶことが不可欠です。しかし、素材や高さ、形など種類が非常に多く、どれを選べば良いか分からないという方も多いでしょう。

この記事では、睡眠の質を高めるための枕の重要性から、自分にぴったりの枕を見つけるための7つの選び方のポイント、素材・寝姿勢・お悩み別の最適な枕まで、網羅的に詳しく解説します。さらに、2024年最新の人気枕30選もランキング形式でご紹介します。この記事を読めば、あなたに最適な「運命の枕」がきっと見つかるはずです。

目次

枕とは|睡眠の質を左右する重要な寝具

枕は、快適な睡眠を得るために欠かせない寝具の一つです。その最も重要な役割は、睡眠中に頭と首を適切に支え、理想的な寝姿勢を維持することにあります。

私たちが立っているとき、背骨は緩やかなS字カーブを描いています。この自然なカーブを睡眠中も保つことが、体への負担を最小限に抑え、質の高い睡眠につながります。敷布団やマットレスだけでは、頭が下がりすぎてしまい、首と敷布団の間に隙間ができてしまいます。この隙間を適切に埋め、頸椎(首の骨)を自然なカーブで支えるのが枕の役割です。

適切な枕を使うことで、首や肩周りの筋肉の緊張がほぐれ、リラックスした状態で眠りにつけます。これにより、血行が促進され、日中の活動でたまった疲労物質が効率的に排出されます。結果として、朝起きた時の爽快感や、体の軽さにつながるのです。

逆に、自分に合わない枕を使い続けると、体に様々な不調を引き起こす原因となりかねません。たかが枕と軽視せず、自分の体と睡眠を守るための重要な健康投資と捉えることが、快適な毎日を送るための第一歩と言えるでしょう。

自分に合わない枕を使い続けるリスク

「枕が合わない」と感じながらも、面倒でそのまま使い続けている方も少なくないでしょう。しかし、その選択は知らず知らずのうちに心身に深刻なダメージを与えている可能性があります。ここでは、合わない枕を使い続けることで生じる具体的なリスクについて詳しく解説します。

肩こり・首こり・頭痛の原因になる

朝起きたときに感じる肩や首のつらいこり、そして原因のわからない頭痛は、合わない枕が原因かもしれません。

- 高すぎる枕の場合: 枕が高すぎると、睡眠中に顎を引いた状態が続き、首が不自然に曲がってしまいます。これにより、首の後ろの筋肉や神経が圧迫され、血行不良を引き起こします。血行が悪くなると、筋肉に十分な酸素や栄養が届かず、老廃物が溜まりやすくなるため、首こりや肩こりが発生します。さらに、首周りの筋肉の緊張が頭部へ伝わり、緊張型頭痛の原因となることも少なくありません。

- 低すぎる枕の場合: 逆に枕が低すぎると、頭が心臓よりも低い位置になり、頭部に血液が溜まりやすくなります。これも血行不良の一因となり、首や肩への負担が増加します。また、横向きで寝る場合に枕が低いと、肩が圧迫され、首が横に傾いてしまうため、首の筋を痛めたり、肩こりを悪化させたりする原因になります。

理想的なのは、立っている時の自然な姿勢を、寝ている時も再現できる高さの枕です。この姿勢が保てないと、睡眠中に常に首や肩の筋肉が緊張し続けることになり、慢性的なこりや痛みに悩まされることになるのです。

いびきや睡眠時無呼吸症候群を悪化させる

いびきは、睡眠中に空気の通り道である「気道」が狭くなり、そこを空気が通る際に粘膜が振動して起こる音です。枕の高さが不適切だと、この気道を狭める原因となります。

特に高すぎる枕は、顎が引けて首が圧迫され、気道を狭めてしまいます。気道が狭くなると呼吸がしづらくなり、いびきをかきやすくなるのです。いびきは単にうるさいだけでなく、体が酸素不足に陥っているサインでもあります。

さらに深刻なのが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)です。これは、睡眠中に一時的に呼吸が止まる状態を繰り返す病気で、いびきが悪化することで発症のリスクが高まります。呼吸が止まると体内の酸素濃度が低下し、それを補うために心臓や血管に大きな負担がかかります。長期的には、高血圧や心臓病、脳卒中といった生活習慣病のリスクを高めることが知られています。

適切な高さの枕で気道を確保することは、いびきの改善だけでなく、これらの深刻な健康リスクを回避するためにも非常に重要です。

睡眠の質が低下する

自分に合わない枕を使っていると、快適な寝姿勢が保てず、無意識のうちに何度も寝返りを打ったり、寝心地の悪さから夜中に目が覚めてしまったり(中途覚醒)します。

私たちは一晩に20〜30回程度の寝返りを打つのが正常とされています。寝返りには、同じ部位に体圧が集中するのを防いだり(床ずれ防止)、布団の中の温度や湿度を調節したりする重要な役割があります。しかし、枕が合わないと、この自然でスムーズな寝返りが妨げられます。

例えば、柔らかすぎる枕では頭が沈み込みすぎて寝返りが打ちにくくなり、硬すぎる枕では頭が安定せずに寝苦しさを感じます。寝返りがうまく打てないと、血行不良や体の歪みにつながるだけでなく、深い睡眠の妨げにもなります。

結果として、「長時間寝たはずなのに疲れが取れない」「日中に強い眠気を感じる」といった、睡眠の質の低下を招きます。睡眠は心身のメンテナンスを行うための時間です。その質が低下すれば、集中力や記憶力の減退、免疫力の低下、気分の落ち込みなど、日中のパフォーマンスや心身の健康に多岐にわたる悪影響を及ぼすことになるのです。

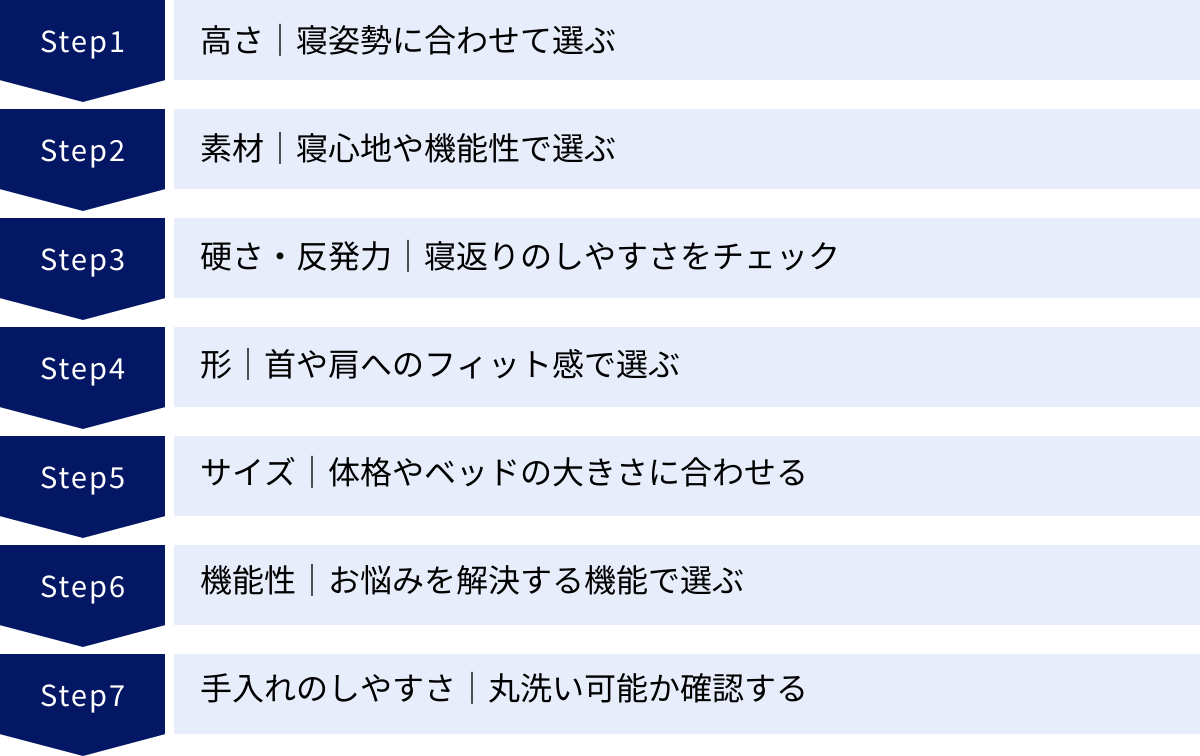

【完全ガイド】自分に合う枕の選び方7つのポイント

自分に最適な枕を見つけることは、良質な睡眠への第一歩です。ここでは、枕選びで失敗しないための7つの重要なポイントを、初心者にも分かりやすく解説します。これらのポイントを一つずつチェックすることで、あなたにぴったりの枕がきっと見つかるでしょう。

① 高さ|寝姿勢に合わせて選ぶ

枕選びにおいて最も重要な要素が「高さ」です。理想的な枕の高さは、人それぞれの体格や寝姿勢によって異なります。基本となるのは、敷布団やマットレスに横になった際に、立っている時と同じように頸椎(首の骨)が自然なS字カーブを保てる高さです。

仰向け寝に合う高さ

仰向けで寝ることが多い人は、敷布団と首の間にできる隙間を自然に埋めてくれる高さの枕が理想です。目安としては、横から見たときに額が顎よりもわずかに高くなる程度(約5度の傾斜)が良いとされています。枕が高すぎると気道が圧迫されていびきの原因になり、低すぎると頭に血が上りやすくなります。実際に寝てみて、呼吸がしやすく、首や肩に力が入らないリラックスできる高さを選びましょう。

横向き寝に合う高さ

横向きで寝る場合、肩幅があるため、仰向け寝よりも高さのある枕が必要です。理想は、頭から首、背骨にかけてが床と平行に、一直線になる高さです。枕が低いと頭が下がり首が曲がってしまい、高いと首が持ち上がりすぎてしまいます。どちらも首や肩に大きな負担をかける原因になります。ご自身の肩幅を考慮し、マットレスの沈み込みも加味した上で、背骨がまっすぐになる高さを選ぶことが重要です。

うつぶせ寝に合う高さ

うつぶせ寝は、首を左右どちらかにひねる姿勢になるため、首や腰に負担がかかりやすい寝方です。そのため、枕を選ぶ際は特に注意が必要です。うつぶせ寝を好む人には、非常に低い枕、あるいは枕なしが推奨されます。もし枕を使う場合は、顔を圧迫せず、呼吸を妨げない薄くて柔らかいものが適しています。胸の下にクッションや薄い枕を置くことで、上半身が少し持ち上がり、首や腰への負担を軽減する方法もあります。

② 素材|寝心地や機能性で選ぶ

枕の中材として使われる素材は多種多様で、それぞれ寝心地や機能性が大きく異なります。代表的な素材には、パイプ、低反発ウレタン、高反発ウレタン、羽根・羽毛、そばがら、ポリエステルわたなどがあります。素材ごとの詳しい特徴は後述しますが、「柔らかめが好きか、硬めが好きか」「フィット感を重視するか、通気性を重視するか」といった自分の好みを明確にしておくと、素材を選びやすくなります。

③ 硬さ・反発力|寝返りのしやすさをチェック

枕の硬さや反発力は、寝返りのしやすさに直結します。寝返りは、体圧を分散させ血行を促進するために不可欠な生理現象です。

- 低反発: 頭の形に合わせてゆっくりと沈み込み、包み込むようなフィット感が特徴です。体圧分散性に優れていますが、柔らかすぎると頭が固定されて寝返りが打ちにくくなる場合があります。

- 高反発: 頭を乗せるとしっかりとした力で押し返し、サポートしてくれるのが特徴です。反発力があるため、スムーズな寝返りをサポートします。

どちらが良いというわけではなく、個人の好みによりますが、目安としては、頭が沈み込みすぎず、かつ、適度な反発力で自然な寝返りが打てる硬さを選ぶのがおすすめです。

④ 形|首や肩へのフィット感で選ぶ

枕の形状も、寝心地を左右する重要な要素です。

- 標準形(長方形): 最も一般的な形で、寝返りを打っても頭が落ちにくく、どんな寝姿勢にも対応しやすいのが特徴です。

- ウェーブ形(頸椎支持型): 波形のようなカーブがあり、首元をしっかりと支える構造になっています。仰向け寝で首のカーブにフィットさせたい方や、ストレートネック気味の方におすすめです。

- アーチ形(肩口フィット型): 枕の下部がアーチ状にカーブしており、肩口にフィットしやすい形状です。仰向け寝の際に、枕と肩の間に隙間ができるのを防ぎます。

- 分割型: 枕の内部が複数のブロックに分かれており、それぞれの部分で高さや素材が異なるタイプです。仰向け寝と横向き寝の両方に対応しやすいように設計されています。

自分の首の長さやカーブ、肩のラインに自然にフィットする形を選ぶことで、より高いリラックス効果が期待できます。

⑤ サイズ|体格やベッドの大きさに合わせる

枕にはいくつかのサイズがありますが、日本では「43cm × 63cm」が標準サイズとされています。基本的にはこのサイズで問題ありませんが、快適な睡眠のためには、寝返りを打っても頭が枕から落ちない横幅を確保することが大切です。一般的に「頭3つ分の横幅」が目安とされています。

大柄な方や、一晩の寝返りの回数が多い方は、標準より一回り大きい「50cm × 70cm」のセミロングサイズ(ホテルサイズ)を選ぶと、ゆったりと安心して眠れます。逆に、小柄な方やお子様は、小さめのサイズを選ぶと良いでしょう。ベッドや敷布団の大きさとのバランスも考慮して選ぶことが大切です。

⑥ 機能性|お悩みを解決する機能で選ぶ

最近の枕には、基本的な機能に加えて、睡眠の悩みを解決するための様々な機能が搭載されています。

- 高さ調整機能: 枕の一部に中材を出し入れできるファスナーが付いており、自分に合った高さに微調整できる機能です。枕選びの失敗を減らせるため、非常に人気があります。

- 通気性・吸湿性: 汗をかきやすい方や、頭に熱がこもりやすい方には、パイプやファイバー素材のような通気性の高い枕がおすすめです。

- 防ダニ・抗菌・防臭加工: 衛生面が気になる方やアレルギー体質の方には、これらの加工が施された枕が安心です。

- 温度調節機能: 特殊なジェルや素材を使用し、夏はひんやり、冬はあたたかく感じるように作られた枕もあります。

自分の悩みやライフスタイルに合わせて、必要な機能が備わった枕を選ぶことで、より快適な睡眠環境を整えることができます。

⑦ 手入れのしやすさ|丸洗い可能か確認する

私たちは毎晩、寝ている間にコップ1杯分(約200ml)の汗をかくと言われています。その汗や皮脂、フケなどを吸収した枕は、ダニや雑菌の温床になりがちです。そのため、枕を清潔に保つことは非常に重要です。

理想的なのは、枕本体が丸洗いできることです。ポリエステルわたやパイプ、ファイバー素材などは、家庭の洗濯機で洗えるものが多くあります。一方で、ウレタンや羽毛、そばがらなどは水洗いに適さないものが多いため、陰干しや専門のクリーニングが必要になります。

購入前には必ず洗濯表示を確認し、自分が続けられる手入れ方法かどうかをチェックしましょう。手軽に清潔さを保ちたい方は、丸洗い可能な枕を選ぶのがおすすめです。

【素材別】枕の種類と特徴を徹底比較

枕の寝心地や機能性を決定づける最も大きな要素が「中材(なかんざい)」です。ここでは、代表的な8種類の素材について、それぞれの特徴、メリット・デメリットを詳しく比較・解説します。ご自身の好みや悩みに合わせて最適な素材を見つけるための参考にしてください。

| 素材の種類 | 主な特徴 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| パイプ | 短くカットしたストロー状の素材。硬めの感触。 | 通気性抜群、耐久性が高い、丸洗い可能、高さ調整が容易 | 硬めの寝心地が合わない人もいる、寝返りの際にガサガサと音がする | 汗をかきやすい人、衛生面を重視する人、硬めの枕が好きな人 |

| 低反発ウレタン | ゆっくり沈み込み、頭の形にフィットする。 | 優れた体圧分散性、包み込むようなフィット感、首や肩への負担軽減 | 通気性が悪く蒸れやすい、温度によって硬さが変わる、水洗い不可 | フィット感を重視する人、肩こり・首こりに悩む人、横向き寝の人 |

| 高反発ウレタン・ファイバー | 弾力性が高く、頭をしっかり支える。 | 優れた反発力で寝返りがしやすい、通気性が良い、耐久性が高くへたりにくい | 硬めの寝心地、価格が比較的高めな傾向 | 寝返りが多い人、しっかりとしたサポート感が欲しい人、体格が良い人 |

| 羽根・羽毛 | 水鳥の羽根(フェザー)や胸毛(ダウン)。 | ホテルライクな高級感、吸湿・放湿性に優れる、包み込むような柔らかさ | へたりやすい、独特の動物臭がすることがある、アレルギーの原因になる可能性 | 柔らかくリッチな寝心地が好きな人、冬場も暖かく眠りたい人 |

| そばがら | そばの実の殻。硬く、しっかりした感触。 | 優れた通気性と吸湿性、安定感のある硬さ、熱がこもりにくい | 虫がわく可能性、アレルギーの原因になる可能性、硬すぎる場合がある | 硬めの枕が好きな人、昔ながらの寝心地を求める人、頭のムレが気になる人 |

| ポリエステルわた | 人工的に作られた繊維。ふわふわした感触。 | 安価で手に入りやすい、軽くて柔らかい、丸洗い可能な製品が多い | へたりやすく寿命が短い、サポート力や体圧分散性は低め | 手頃な価格で枕を試したい人、柔らかく弾力のある枕が好きな人 |

| ビーズ | 発泡スチロールの小さな粒。流動性が高い。 | 流動性が高く、頭の動きに合わせてフィット、独特の感触 | 素材によっては通気性が悪い、寝返りの際にシャラシャラと音がする | 独特のフィット感を求める人、体の隙間に合わせて形を変えたい人 |

| ラテックス | ゴムの木から採れる樹液が原料。 | 柔らかさと高反発性を両立、優れた抗菌作用、耐久性が非常に高い | ゴムアレルギーの人は使用不可、価格が高い、重量がある | 自然素材にこだわりたい人、しっかりしたサポートと柔らかさを両立したい人 |

パイプ

パイプは、ポリエチレンなどの素材を短くストロー状にカットしたもので、枕の中材として非常に人気があります。最大のメリットは圧倒的な通気性です。素材自体が空洞であり、パイプ同士の間にも隙間ができるため、頭部にこもりがちな熱や湿気を効率的に逃がしてくれます。これにより、夏場でも蒸れにくく、一年を通して快適な睡眠環境を保てます。また、耐久性が高くへたりにくいのも特徴で、長期間使用しても高さが変わりにくく、安定した寝心地が続きます。多くの製品が丸洗い可能で、乾きも早いため、衛生面を重視する方には最適です。ファスナーで中材を出し入れできるタイプが多く、高さの微調整が簡単にできる点も大きな利点です。一方で、寝心地は硬めで、寝返りを打つ際に「ガサガサ」という音が気になる方もいます。

低反発ウレタン

低反発ウレタンは、ゆっくりと沈み込み、頭や首の形に合わせて変形するのが最大の特徴です。この優れたフィット感により、頭部にかかる圧力を効果的に分散し、特定の部分への負担を軽減します。そのため、肩こりや首こりに悩む人に特に人気があります。包み込まれるような独特の寝心地は、リラックス効果が高いと感じる人も多いでしょう。しかし、デメリットもあります。素材の密度が高いため通気性が悪く、夏場は熱がこもって蒸れやすい傾向があります。また、気温によって硬さが変わる「温度依存性」があり、冬場は硬く、夏場は柔らかく感じることがあります。水洗いはできず、お手入れは陰干しが基本となるため、衛生管理には少し手間がかかります。

高反発ウレタン・ファイバー

高反発素材は、低反発とは対照的に、強い弾力性で頭をしっかりと支え、押し返す力が特徴です。この適度な反発力が、寝返りをスムーズにサポートしてくれます。寝返りが多い人や、沈み込む感覚が苦手な人におすすめです。高反発ウレタンは多孔質構造になっているものが多く、通気性にも優れています。さらに、ポリエチレンなどを絡み合わせて作る「ファイバー素材」は、ウレタン以上に通気性が高く、シャワーなどで丸洗いできる製品が多いのも魅力です。耐久性も高くへたりにくいため、長期間にわたって安定したサポート力を維持できます。寝心地は硬めに感じられることが多く、価格は比較的高価な傾向にあります。

羽根・羽毛

羽根(フェザー)と羽毛(ダウン)は、高級ホテルの枕にもよく使われる、贅沢な寝心地が魅力の天然素材です。グース(ガチョウ)やダック(アヒル)の水鳥から採取されます。弾力性のあるフェザーと、ふわふわと柔らかいダウンの配合比率によって、寝心地が変わります。包み込まれるような柔らかさと、優れた吸湿・放湿性が特徴で、睡眠中の汗による蒸れを軽減し、快適な湿度を保ちます。しかし、天然素材ならではのデメリットもあります。長期間使うとへたりやすく、定期的に干してふっくら感を回復させる必要があります。また、動物アレルギーのある方や、素材特有のにおいが気になる方は注意が必要です。

そばがら

そばがらは、古くから日本で親しまれてきた伝統的な枕の素材です。硬めでしっかりとした寝心地が特徴で、頭を乗せても沈み込まず、安定感があります。素材の形状から通気性と吸湿性に非常に優れており、熱がこもりにくいため、特に暑い季節には快適です。しかし、硬すぎる、寝返りの際に音がするといった点をデメリットに感じる人もいます。また、天然素材であるため、湿気管理を怠ると虫がわいたり、カビが発生したりするリスクがあります。そばアレルギーの人は使用を避けなければなりません。定期的な天日干しなど、適切なお手入れが必要です。

ポリエステルわた

ポリエステルわたは、化学繊維の一種で、枕の中材として広く使われています。最大の魅力は、その手頃な価格と、ふわふわとした柔らかい感触です。クッション性に富み、弾力性があるため、ボリューム感のある枕が作れます。また、製品によっては丸洗いが可能で、手入れが簡単なのも嬉しいポイントです。しかし、耐久性はあまり高くなく、長期間使用すると「へたり」が生じ、本来のボリュームや弾力性が失われやすいというデメリットがあります。体圧分散性や首のサポート力も他の素材に比べると劣るため、肩こりなどの悩みを抱えている方には、より機能的な素材がおすすめです。

ビーズ

ビーズ素材には、主に「マイクロビーズ」と呼ばれる非常に小さな発泡ポリスチレンの粒が使われます。この素材の最大の特徴は極めて高い流動性で、中材がサラサラと動き、頭や首の形、寝姿勢の変化に瞬時にフィットします。抱き枕などにもよく使われる素材で、独特のむにゅっとした感触にはファンも多くいます。しかし、素材自体に通気性はないため、熱がこもりやすいという欠点があります。また、寝返りを打つたびに「シャラシャラ」という音がするため、音に敏感な人には向いていないかもしれません。

ラテックス

ラテックスは、ゴムの木の樹液を加工して作られる天然素材です(合成ラテックスもあります)。マシュマロのような柔らかさを持ちながら、高反発素材のような強い弾力性を兼ね備えているのが特徴です。このユニークな特性により、優れた体圧分散性と寝返りのしやすさを両立しています。また、天然の抗菌作用があるため、ダニや雑菌が繁殖しにくく衛生的です。耐久性も非常に高く、数年間はへたらずに使えると言われています。デメリットとしては、ゴムアレルギーの人は使用できないこと、重量があって持ち運びにくいこと、そして価格が非常に高価であることが挙げられます。

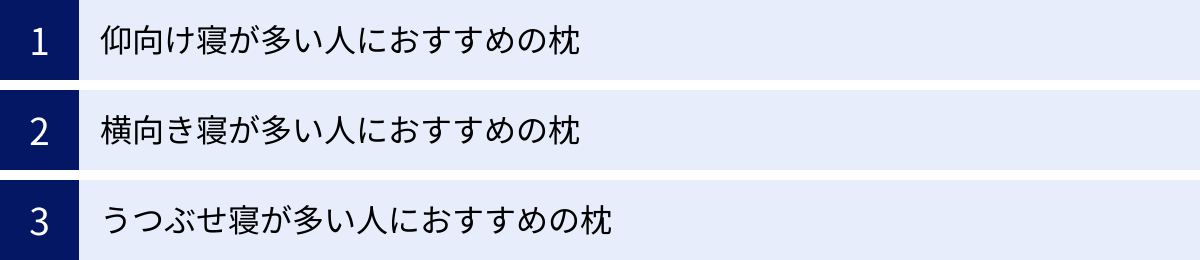

【寝姿勢別】おすすめの枕

人は誰でも一晩のうちに何度も寝返りを打ちますが、それでも最も多くの時間を費やす「主な寝姿勢」があります。ここでは、「仰向け寝」「横向き寝」「うつぶせ寝」という3つの主要な寝姿勢ごとに、それぞれ最適な枕の特徴を詳しく解説します。

仰向け寝が多い人におすすめの枕

仰向け寝は、体重が背中全体に分散されやすく、体に負担の少ない寝姿勢とされています。仰向け寝がメインの人にとっての理想的な枕は、立っている時の自然な頸椎のS字カーブを、寝ている時も維持できるものです。

- 高さの目安: 敷布団やマットレスと首の間にできる隙間をぴったりと埋める高さが理想です。一般的に、後頭部が敷布団から3〜4cm、首の部分が1〜2cm高くなるくらいが目安とされています。実際に寝てみて、顎が上がりすぎず、下がりすぎず、呼吸が楽にできる高さを選びましょう。高さ調整機能付きの枕であれば、購入後に自宅で微調整できるため失敗が少なくなります。

- 形状: 中央部がやや低く、首を支える部分が少し高くなっている「ウェーブ形(頸椎支持型)」が特におすすめです。この形状は、首のカーブに自然にフィットし、頸椎を安定させてくれます。また、両サイドが少し高めに設計されている枕であれば、寝返りを打って横向きになった際にも適切な高さを保ちやすくなります。一般的な長方形の「標準形」でも、首元にしっかりフィットするものを選べば問題ありません。

- 素材・硬さ: 首をしっかりと支えるためには、ある程度の硬さとサポート力が必要です。頭が沈み込みすぎない低反発ウレタンや高反発ウレタン、高さ調整がしやすいパイプ素材などが適しています。柔らかすぎる羽根・羽毛やポリエステルわたの枕は、頭が沈み込んで首のサポートが不十分になる可能性があるため、選ぶ際は注意が必要です。

横向き寝が多い人におすすめの枕

いびきをかきやすい人や、妊娠中の女性などは、自然と横向き寝になることが多いです。横向き寝で最も重要なのは、頭から首、背骨までが床と平行に一直線になる状態を保つことです。

- 高さの目安: 横向き寝の場合、肩幅があるため、仰向け寝よりも高さのある枕が必要です。必要な高さは個人の肩幅や体格、使用しているマットレスの硬さによって大きく変わります。目安としては、マットレスの表面から5〜8cm程度の高さが必要とされますが、実際に寝てみて、頭が傾かず、肩が圧迫されない高さを選ぶことが何よりも重要です。

- 形状: 両サイドが高めに設計されている枕が理想的です。中央部は仰向け寝に対応できる低めの高さ、両サイドは横向き寝に対応できる高めの高さになっている「分割型」や「サイド高め設計」の枕を選ぶと、どんな寝姿勢になっても快適です。また、枕の横幅が十分にないと、寝返りを打った際に頭が落ちてしまうため、頭3つ分程度の横幅がある大きめサイズを選ぶと安心です。

- 素材・硬さ: 横向き寝では、頭の重さに加えて肩への圧力もかかるため、沈み込みすぎないしっかりとしたサポート力のある素材が適しています。高反発ウレタンやラテックス、硬めのパイプ素材などがおすすめです。これらの素材は、重い頭をしっかりと支え、寝返りを打つ際の反発力も助けになります。低反発ウレタンを選ぶ場合は、あまり柔らかすぎない、ある程度の硬さがあるものを選びましょう。

うつぶせ寝が多い人におすすめの枕

うつぶせ寝は、顔を枕にうずめたり、首を大きくひねったりするため、体への負担が大きい寝姿勢とされています。特に首や顎、腰に負担がかかりやすいため、枕選びは慎重に行う必要があります。

- 高さの目安: うつぶせ寝の場合、枕が高すぎると首が反り返ってしまい、呼吸が苦しくなったり首を痛めたりする原因になります。そのため、できるだけ低い枕、もしくは枕を使わないという選択肢も考えられます。枕を使う場合は、厚みが1〜3cm程度の非常に薄いものが適しています。

- 形状: うつぶせ寝専用に設計された、中央に穴が開いていて呼吸がしやすい枕や、腕を差し込むスペースがある枕もあります。また、一般的な枕ではなく、胸の下に薄いクッションや抱き枕を敷くことで、上半身を少し持ち上げ、首や腰への負担を和らげる方法も効果的です。

- 素材・硬さ: 顔が圧迫されないよう、非常に柔らかく、クッション性の高い素材がおすすめです。ポリエステルわたや羽毛、ごく少量のビーズなど、圧迫感の少ない素材が良いでしょう。硬い素材は顔に跡がついたり、血行を妨げたりする可能性があるため避けるべきです。また、顔をうずめる形になるため、通気性の良い素材やカバーを選ぶことも重要です。

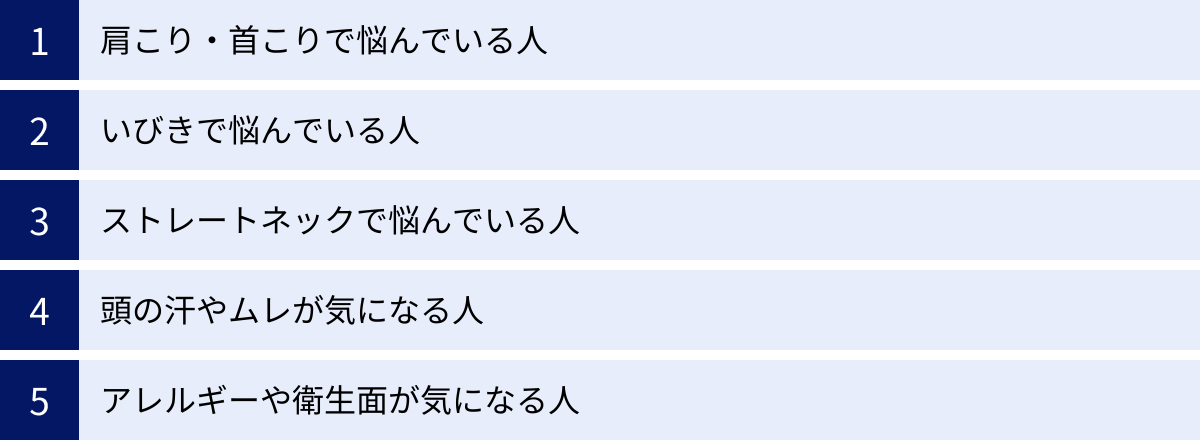

【お悩み別】おすすめの枕

多くの人が抱える睡眠に関する悩みは、枕を見直すことで改善できる可能性があります。ここでは、代表的な5つのお悩みを取り上げ、それぞれに適した枕の選び方を具体的に提案します。

肩こり・首こりで悩んでいる人

朝起きた時のつらい肩こりや首こりは、睡眠中の不自然な姿勢が長時間続くことで、首や肩周りの筋肉が緊張し、血行不良に陥ることが主な原因です。この悩みを解決する鍵は「頸椎のサポート」と「体圧分散」にあります。

- 選ぶべき枕の特徴:

- 高さ: 自分の寝姿勢(仰向け・横向き)に合った、高すぎず低すぎないジャストフィットの高さであることが絶対条件です。高さが合っていないと、それだけで首に負担がかかります。購入後に微調整できる「高さ調整機能付き」の枕は、失敗が少なく特におすすめです。

- 形状: 首のカーブに沿って隙間なくフィットし、頸椎を自然な形で支えてくれる「ウェーブ形(頸椎支持型)」や、肩口までしっかりサポートする「アーチ形」が適しています。

- 素材: 頭の重さを分散させる「体圧分散性」に優れた素材を選びましょう。頭の形に合わせてフィットする低反発ウレタンや、しっかりとした反発力で首を支える高反発ウレタン、ラテックスなどが効果的です。柔らかすぎる枕は頭が沈み込み、首のサポートが不十分になるため避けましょう。

いびきで悩んでいる人

いびきの主な原因は、睡眠中に喉の奥にある気道が狭まることです。枕がこの気道の確保に大きく関わっています。特に、枕が高すぎると顎が引けて気道を圧迫し、いびきを悪化させる一因となります。

- 選ぶべき枕の特徴:

- 寝姿勢の促進: いびきは仰向け寝でかきやすい傾向があるため、自然と横向き寝を促す枕が効果的です。両サイドが高く設計された枕や、横向き寝専用に作られた枕は、気道が確保されやすい横向きの姿勢をキープしやすくします。

- 高さ: 仰向けで寝る場合でも、高すぎない枕を選ぶことが重要です。気道がまっすぐになるような、やや低めの高さを意識しましょう。ただし、低すぎても舌が喉の奥に落ち込む「舌根沈下」を引き起こす可能性があるため、適切な高さを見つけることが大切です。

- 形状: 横向きになった際に肩が邪魔にならず、首から背骨が一直線になるようサポートしてくれる形状を選びましょう。

ストレートネックで悩んでいる人

ストレートネックとは、長時間のスマートフォン操作やデスクワークなどで前傾姿勢が続くことにより、本来緩やかにカーブしているはずの頸椎が、まっすぐになってしまった状態を指します。この状態では頭の重さをうまく分散できず、首や肩に常に負担がかかります。

- 選ぶべき枕の特徴:

- 頸椎カーブのサポート: ストレートネックの人が選ぶべきは、失われた頸椎の自然なカーブを睡眠中に優しくサポートしてくれる枕です。首元が少し高くなり、後頭部が自然に収まる「ウェーブ形(頸椎支持型)」が最も適しています。

- 高さ: 高すぎる枕は、首をさらに前傾させてしまうため絶対にNGです。逆に低すぎる枕も、首を支える力がなく負担になります。やや低め〜標準的な高さで、首の隙間を無理なく埋めてくれるものを選びましょう。

- 注意点: 急にカーブの強い枕を使うと、かえって痛みを引き起こすことがあります。まずはバスタオルを丸めて首の下に入れ、自分にとって心地よいカーブの高さを見つけることから始めるのも一つの方法です。その感覚に近い枕を探すと良いでしょう。

頭の汗やムレが気になる人

人は頭部から多くの熱を放出し、汗をかきます。枕の通気性が悪いと、熱や湿気がこもってしまい、寝苦しさや不快感、さらにはあせもやニキビなどの肌トラブルの原因にもなります。

- 選ぶべき枕の特徴:

- 素材: 通気性に優れた素材を選ぶことが最も重要です。中が空洞になっているパイプ素材や、立体的な構造で空気の通り道が多い高反発ファイバー素材、昔ながらの知恵であるそばがらは、通気性が抜群でおすすめです。逆に、密度の高い低反発ウレタンは蒸れやすい傾向があるため、通気性を高める加工(パンチング加工など)が施されているか確認すると良いでしょう。

- カバー: 枕本体だけでなく、枕カバーの素材にも注目しましょう。綿(コットン)や麻(リネン)、シルクといった吸湿・放湿性に優れた天然素材のカバーを選ぶと、さらに快適性が向上します。

アレルギーや衛生面が気になる人

枕は汗や皮脂、フケを吸収しやすく、それをエサにするダニや雑菌が繁殖しやすい環境です。アレルギー体質の方や、常に清潔な状態で枕を使いたい方にとって、衛生管理のしやすさは重要な選択基準です。

- 選ぶべき枕の特徴:

- 丸洗い可能な素材: 枕本体を家庭で丸洗いできる素材を選ぶのが最も手軽で効果的な対策です。ポリエステルわた、パイプ、高反発ファイバーなどは、多くが水洗い可能です。購入前に必ず洗濯表示を確認しましょう。

- 防ダニ・抗菌・防臭加工: 中材やカバーに、ダニの侵入を防ぐ「防ダニ加工」や、菌の繁殖を抑える「抗菌加工」、臭いの発生を防ぐ「防臭加工」が施されている製品を選ぶと、より安心して使用できます。

- アレルゲンになりにくい素材: 羽根・羽毛やそばがら、ラテックスは天然素材であり、人によってはアレルギー反応を引き起こす可能性があります。アレルギーが心配な方は、これらの素材を避け、ポリエステルやポリエチレンなどの化学繊維を選ぶのが無難です。

【2024年最新】枕のおすすめ人気ランキング30選

ここでは、これまでに解説した選び方のポイントを踏まえ、現在市場で人気のあるおすすめの枕を30種類、厳選してご紹介します。各製品の特徴やおすすめポイントを参考に、あなたにぴったりの枕を見つけてください。

(※掲載されている情報は2024年時点のものです。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。)

① ブレインスリープ|ブレインスリープ ピロー

「脳が眠る枕」をコンセプトに、最高の睡眠を科学的に追求した枕です。独自の3層×7グラデーション構造を持つポリエチレンファイバー素材は、圧倒的な通気性を誇り、睡眠中に上昇する頭部の熱を効果的に放出します。これにより、深いノンレム睡眠に入りやすい環境を整えます。1週間ほど使うと自分の頭の形にフィットする「パーソナルフィット」機能も特徴。丸洗い可能で衛生的な点も高く評価されています。

- 参照:ブレインスリープ公式サイト

② GOKUMIN|プレミアム低反発枕

手頃な価格帯ながら、高品質な低反発素材を使用したコストパフォーマンスに優れた枕です。人間工学に基づいた設計で、頭・首・肩をしっかりサポートし、体圧を分散します。高さ調整シートが付属しており、自分好みの高さにカスタマイズ可能なため、枕選びに失敗したくない初心者にもおすすめです。

- 参照:GOKUMIN公式サイト

③ テンピュール|オリジナルピロー

低反発枕の代名詞ともいえるテンピュール®素材を使用した、世界中で愛されるロングセラーモデルです。独特の波形のフォルムが頭から首筋に沿ってフィットし、頸椎を理想的なカーブでサポートします。しっかりとした寝心地で、横向き寝でも安定感があります。

- 参照:テンピュール公式サイト

④ 西川|医師がすすめる健康枕 もっと肩楽寝

老舗寝具メーカー西川と整形外科医が共同開発した、肩こりに悩む人のための枕です。後頭部・首・肩の3点を支える独自の「三点支持理論」に基づき設計。肩口にフィットするアーチ形状が特徴で、枕と体の間に隙間ができにくく、肩への負担を軽減します。高さ調整機能も備わっています。

- 参照:西川公式サイト

⑤ THE MAKURA|Cure:Re THE MAKURA

整体師が開発した、寝ている間に体のバランスを整えることを目指した高機能枕です。特許を取得した独自の三段構造が頭・首・肩にかかる圧力を効果的に分散し、頸椎をフリーな状態に導きます。価格は高価ですが、多くの整体院でも採用されている実績があります。

- 参照:Cure:Re公式サイト

⑥ ニトリ|ホテルスタイルまくら(Nホテル3)

「お、ねだん以上。」で知られるニトリの人気商品。ホテルのようなふかふかとした寝心地を家庭で手軽に楽しめます。マイクロファイバーわたを贅実に使用し、包み込まれるような柔らかさが特徴です。洗濯機で丸洗い可能で、常に清潔に保てる点も魅力です。

- 参照:ニトリ公式サイト

⑦ 無印良品|高さが変えられるそばがらまくら

日本の伝統的な素材であるそばがらを使用した枕。しっかりとした硬さと優れた通気性が特徴です。サイドのファスナーからそばがらの量を調整して、自分好みの高さに変えられるのが最大のポイント。無印良品らしいシンプルなデザインも魅力です。

- 参照:無印良品公式サイト

⑧ モットン|めりーさんの高反発枕

腰痛対策マットレスで知られるモットンが開発した高反発枕です。日本人の体型に合わせて設計された高反発ウレタンフォームが、頭をしっかり支え、スムーズな寝返りをサポートします。首を支える部分のカーブが頸椎にフィットし、理想的な寝姿勢を保ちます。

- 参照:モットンジャパン公式サイト

⑨ 王様の夢枕|王様の夢枕Ⅱ

超極小ビーズとポリエステルわたを絶妙なバランスで配合した、独特のむにゅっとした感触が人気の枕です。流動性の高い素材が、頭の動きに合わせて自在に形を変え、どんな寝姿勢にもフィットします。柔らかいながらも、首元をしっかり支える構造になっています。

- 参照:ビーチ株式会社公式サイト

⑩ まくらのキタムラ|ジムナストプラス

寝返りの動きを徹底的に研究して生まれた枕です。中央、両サイド、首元の4つのブロックに異なる中材(パイプやエラストマー)を使用し、仰向け寝と横向き寝のどちらでも最適な高さをキEプできるように設計されています。中材の量を調整して高さのカスタマイズも可能です。

- 参照:まくらのキタムラ公式サイト

⑪ スリーパードクターズピロー|横向き寝専用枕

その名の通り、横向きで寝る人のために特化して開発された枕です。横向きになった際に肩が圧迫されず、耳が痛くならないように設計されています。いびきが気になる方や、妊娠中の方にもおすすめです。

- 参照:フランスベッド公式サイト

⑫ ブルーブラッド|3D体感ピロー

低反発のフィット感と高反発のサポート力を融合させた、新感覚の「ハイブリッドジェルピロー」です。独特の柔軟性を持つジェル素材「BlueBlood」が、どんな寝姿勢にも瞬時にフィットし、首や肩への負担を軽減します。

- 参照:株式会社アドフィールド公式サイト

⑬ エアウィーヴ|ピロー S-LINE

高反発マットレスで有名なエアウィーヴの枕です。独自素材「エアファイバー®」を使用し、優れた復元性と通気性を実現。両サイドを高く設計したS-LINEモデルは、仰向けでも横向きでも理想的な高さを保ち、スムーズな寝返りをサポートします。中材まで水洗い可能です。

- 参照:エアウィーヴ公式サイト

⑭ 昭和西川|ホテルモードまくら

高級ホテルのような寝心地を追求した、ふんわりとボリュームのある枕です。側地にピーチスキン加工を施し、なめらかな肌触りを実現。ポリエステルわたを使用し、家庭で洗濯可能なため、手軽に清潔さを保てます。

- 参照:昭和西川公式サイト

⑮ トゥルースリーパー|セブンスピロー ウルトラフィット

頭から背中までの7つの部位を一体で支える、広範囲サポートが特徴の枕です。上半身全体で体圧を分散させることで、首や肩にかかる負担を大幅に軽減します。低反発素材が体にフィットし、リラックスした寝姿勢へと導きます。

- 参照:ショップジャパン公式サイト

⑯ MyeFoam|安眠枕

人間工学に基づいた立体的なウェーブ形状の低反発枕。首元をしっかり支えるデザインで、ストレートネックや肩こりに悩む人から支持されています。低反発ウレタンフォームが頭圧を吸収し、快適な眠りをサポートします。

- 参照:Amazon.co.jp等のECサイトで販売

⑰ コアラ|コアラピロー

マットレスで人気のコアラが作る、ゾーニング製法を採用した低反発ウレタン枕です。中央は柔らかく、外側は硬めに設計することで、どんな寝姿勢でも頭を安定させ、首を優しくサポートします。通気性を確保する加工も施されています。

- 参照:コアラ・スリープ Japan公式サイト

⑱ エマ・スリープ|エマ・ピロー

ドイツで開発された、3層のウレタンフォームで構成されるカスタマイズ性の高い枕です。それぞれの層を抜き差しすることで、高さと硬さを自分好みに調整可能。通気性とサポート力を両立した設計で、快適な睡眠環境を提供します。

- 参照:エマ・スリープ公式サイト

⑲ アスモットプラス|ASMOT+ スリープマージピロー

複数の素材を組み合わせ、様々な寝姿勢に対応する枕です。首を支える部分にはクッション性の高い素材、横向き寝エリアには高さと弾力のある素材を使用。一人ひとりの体型や好みに合わせて、複数の調整ポイントでフィット感を高められます。

- 参照:ナオ・シング株式会社公式サイト

⑳ ロフテー|ソフィットピロー

枕の専門店ロフテーが長年の研究データをもとに開発した、品質の高さに定評のある枕です。中材の種類(パイプ、わた、羽根など)と高さを選べるため、自分にぴったりの一品を見つけやすいのが特徴。ユニット構造で、へたった部分だけを交換することも可能です。

- 参照:ロフテー公式サイト

㉑ フランスベッド|ニューショルダーフィットピロー

ベッドメーカーのノウハウを活かした、首と肩へのフィット感を追求した枕。低反発フォームを使用し、頭から肩にかけてのラインに沿うように設計されています。素材や硬さの異なる複数のタイプから選べます。

- 参照:フランスベッド公式サイト

㉒ Technogel|Sleeping Conture Pillow II

医療用に開発されたジェル素材「テクノジェル」を使用したイタリア製の枕です。上下左右だけでなく、3次元に動くジェルの特性が、頭の動きに柔軟に対応し、体圧を効果的に分散します。熱を素早く逃す性質もあり、快適な温度を保ちます。

- 参照:テクノジェル スリーピング公式サイト

㉓ ヨーコゼッターランド|ストレッチ枕2

元シンクロナイズドスイミング選手のヨーコ・ゼッターランドさんが開発に携わった枕。寝ている間に首や肩周りのストレッチを促すことを目的としたユニークな形状が特徴です。首をしっかり支え、美しい寝姿勢をサポートします。

- 参照:株式会社プランドゥ公式サイト

㉔ moonmoon|YOKONE3

横向き寝に特化した枕の進化版。頭・首・肩・腕の4点を支える独自の構造で、横向き寝の際に体にかかる負担を極限まで軽減することを目指しています。いびきや睡眠時無呼吸症候群に悩む方にも選ばれています。

- 参照:moonmoon公式サイト

㉕ 新・睡眠用たわし

その名の通り「たわし」のようなユニークな見た目と素材感が特徴の枕です。高い通気性と速乾性で、頭部の熱と湿気を瞬時に解放します。ザクザクとした刺激的な寝心地は、マッサージ効果も期待できるとされています。

- 参照:株式会社Nelture公式サイト

㉖ スージー|AS快眠枕2

いびき対策に特化して開発された枕。気道が確保されやすいとされる横向き寝を自然に促す3D形状が特徴です。低反発素材がベースで、寝心地と機能性を両立しています。

- 参照:株式会社H&BC

㉗ dore|D-Sleep

整体師と共同開発した、ストレートネック対策のための枕。特殊な5段階の高さの「グラデーションウェーブ構造」が、首に負担をかけずに自然なカーブへと導きます。素材は通気性の良いパイプを使用しています。

- 参照:dore store公式サイト

㉘ 枕のソムリエ|ワイドサイズの調整枕

枕の専門家「枕のソムリエ」が監修した、調整機能に優れた枕です。幅72cmのワイドサイズで、寝返りを打っても頭が落ちる心配がありません。8つのポケットから中材を出し入れでき、ミリ単位での高さ調整が可能です。

- 参照:まくら株式会社公式サイト

㉙ IKEHIKO|ヒバエッセンス練り込みパイプ枕

い草製品で有名なイケヒコ・コーポレーションが作る、衛生面に配慮したパイプ枕。抗菌・防臭効果があるとされる「ヒバエッセンス」をパイプに練り込んでいます。通気性の良いパイプ素材と合わせて、清潔さを重視する方におすすめです。

- 参照:株式会社イケヒコ・コーポレーション公式サイト

㉚ ベルメゾン|まるでマシュマロ、もちもち気持ちいい枕

通販大手のベルメゾンが開発した、もちもちとした感触が特徴の枕。低反発とも高反発とも違う、独特の弾力性を持つわた素材を使用しています。体にフィットしやすく、洗濯機で丸洗いも可能です。

- 参照:ベルメゾンネット

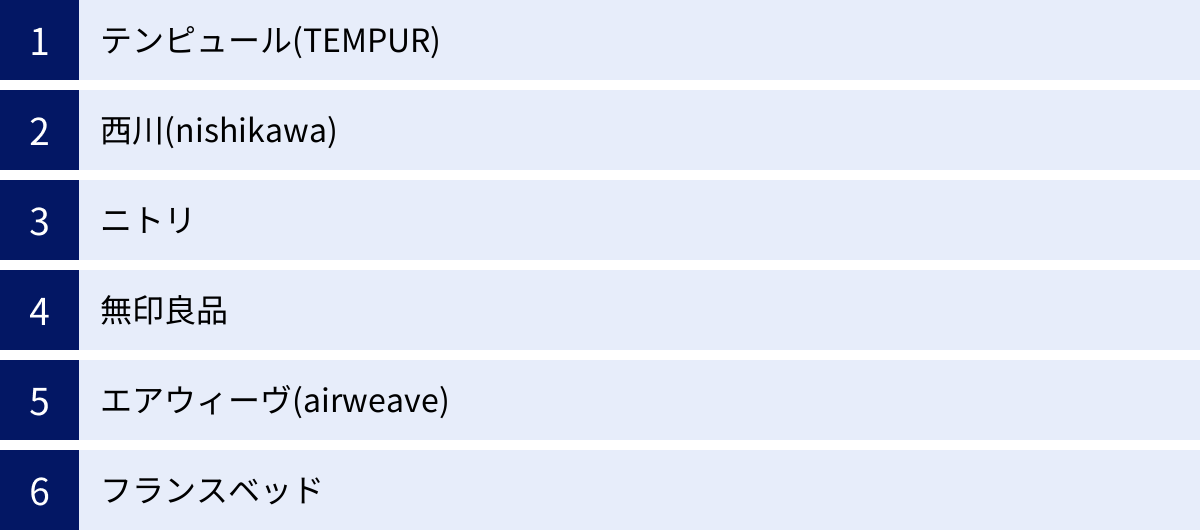

枕の人気メーカー・ブランド

数ある枕メーカーの中から、特に人気と信頼性の高い代表的なブランドを6つご紹介します。それぞれのブランドの歴史や哲学、製品の特徴を知ることで、枕選びの視野がさらに広がるでしょう。

テンピュール(TEMPUR)

テンピュールは、低反発素材のパイオニアとして世界的に知られるデンマークのブランドです。そのルーツは、1970年代にNASAがロケット打ち上げ時の宇宙飛行士にかかる強烈な加速重力を緩和するために開発した素材にあります。この技術を寝具に応用し、体圧分散性に優れた「テンピュール®素材」を完成させました。

製品の特徴は、なんといってもその唯一無二のフィット感です。頭や首の形、重さに合わせて素材がゆっくりと沈み込み、体全体を均一にサポートします。代表的な「オリジナルネックピロー」をはじめ、様々な寝姿勢や好みに合わせた多彩なラインナップを展開しており、質の高い睡眠を追求する世界中の人々から絶大な支持を得ています。

- 参照:テンピュール公式サイト

西川(nishikawa)

1566年創業という非常に長い歴史を持つ、日本の寝具業界をリードする老舗メーカーです。長年にわたる経験と実績に加え、「日本睡眠科学研究所」を設立し、科学的なアプローチに基づいた製品開発を行っているのが大きな特徴です。

「医師がすすめる健康枕」シリーズや、プロアスリートのコンディショニングをサポートする「AiR」シリーズなど、機能性を重視した製品を数多く生み出しています。一人ひとりの体に合った枕を提案するため、店舗では専門の「スリープマスター」によるコンサルティングも行っており、信頼性の高いブランドとして広く認知されています。

- 参照:西川公式サイト

ニトリ

「お、ねだん以上。」のキャッチフレーズでおなじみのニトリは、家具やインテリア用品を幅広く扱う企業です。枕においても、そのコンセプトは健在で、高品質な製品を驚くほど手頃な価格で提供しています。

大ヒット商品である「ホテルスタイルまくら」シリーズは、ホテルのような贅沢な寝心地を家庭で実現できると人気を博しています。その他にも、高さ調整機能付きの枕や、横向き寝対応枕、様々な素材の枕など、消費者の多様なニーズに応える豊富なラインナップが魅力です。全国に店舗があるため、実際に商品を手に取って試しやすいのも大きなメリットです。

- 参照:ニトリ公式サイト

無印良品

シンプルで機能的なデザインと、暮らしに寄り添う商品哲学で人気の無印良品。枕においても、そのコンセプトは一貫しています。華美な装飾を排し、素材の良さや使い勝手の良さを追求した製品が揃っています。

羽根、ポリエステル、そばがら、ウレタンフォームなど、様々な素材の枕を展開しており、好みの寝心地に合わせて選べます。「高さが変えられる」シリーズのように、使う人が自分でフィット感を調整できる、気の利いた機能を持つ製品も人気です。自然で飽きのこないデザインは、どんな寝室にも馴染みやすいでしょう。

- 参照:無印良品公式サイト

エアウィーヴ(airweave)

エアウィーヴは、独自に開発した新素材「エアファイバー®」を使用したマットレスで急成長を遂げた日本の寝具メーカーです。その技術は枕にも活かされており、「まるで空気を編むように」作られたエアファイバー®が、優れた復元性と抜群の通気性を実現しています。

製品の特徴は、しっかりとした反発力によるスムーズな寝返りのサポートと、シャワーで水洗いできる衛生性の高さです。多くのトップアスリートが遠征先にも持参するなど、コンディション維持にこだわる人々から高い評価を得ています。品質と機能性を最優先に考える方におすすめのブランドです。

- 参照:エアウィーヴ公式サイト

フランスベッド

日本を代表するベッドメーカーであるフランスベッドは、長年培ってきたベッド開発のノウハウを枕作りにも応用しています。「健康」をテーマにした製品開発に力を入れており、いびき対策や寝姿勢の改善など、具体的な悩みに応える機能的な枕を数多くラインナップしています。

整形外科医と共同開発した枕や、横向き寝専用枕など、専門性の高い製品が特徴です。また、自社で運営する「スリープ研究センター」での研究に基づき、日本の住環境や日本人の体格に合った製品を提供し続けています。

- 参照:フランスベッド公式サイト

枕に関するよくある質問

ここでは、枕選びや使い方に関して、多くの人が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。

枕の寿命と買い替えのタイミングは?

A. 枕の寿命は、使用されている素材によって大きく異なります。あくまで目安ですが、素材別の寿命は以下の通りです。

| 素材 | 寿命の目安 |

|---|---|

| ポリエステルわた | 約1年 |

| 羽根・羽毛 | 約1〜2年 |

| 低反発ウレタン | 約2〜3年 |

| パイプ | 約3〜5年 |

| そばがら | 約1〜2年 |

| ラテックス | 約3〜5年 |

ただし、これはあくまで目安です。使用頻度やお手入れの状況によっても変わってきます。以下のような買い替えのサインが見られたら、寿命の年数に関わらず交換を検討しましょう。

- へたり・高さの変化: 枕の中央がへこんで、買った時よりも明らかに低くなった。

- 弾力性の低下: 枕を押してもなかなか元に戻らない、ふっくら感がなくなった。

- 素材の劣化: 中材が片寄る、ウレタンがボロボロ崩れてくる。

- 汚れ・臭い: 洗濯しても汚れや臭いが取れなくなった。

- 体の不調: 朝起きた時に首や肩に痛みやこりを感じるようになった。

枕は消耗品であるという認識を持ち、定期的に状態をチェックすることが大切です。

枕の正しい当て方・使い方は?

A. どんなに良い枕でも、使い方が間違っているとその効果は半減してしまいます。正しい枕の当て方のポイントは「肩口までしっかり引き寄せる」ことです。

- まず、枕をベッドのヘッドボード側に置きます。

- ベッドに仰向けに寝て、枕を肩先に当たるくらいまでグッと引き寄せます。

- 後頭部から首筋にかけて、頭部全体が枕の上に乗るようにします。

NGなのは、頭のてっぺんだけをちょこんと枕に乗せる使い方です。これでは首と枕の間に大きな隙間ができてしまい、首が支えられず、かえって負担がかかってしまいます。理想は、枕と体の間に隙間がなく、首のカーブが自然に埋まり、後頭部から首、肩にかけてのラインがリラックスしている状態です。横向きになった際も、首から背骨がまっすぐになる位置を意識しましょう。

オーダーメイド枕のメリット・デメリットは?

A. 市販の枕ではなかなかしっくりこない、という方が最終的にたどり着くのがオーダーメイド枕です。

- メリット:

- 完璧なフィット感: 専門のスタッフが首のカーブの深さや肩幅などを細かく測定し、そのデータに基づいて枕を作成するため、自分の体に完璧にフィットした枕が手に入ります。

- 豊富な素材選択: 複数の素材の中から、好みの寝心地や機能に合わせて中材を選べます。

- アフターサービス: 多くの店舗で、購入後の無料の高さ調整やメンテナンスサービスを提供しています。体型の変化やマットレスの買い替えに合わせて再調整できるのは大きな利点です。

- デメリット:

- 価格が高い: 市販の枕に比べて価格は非常に高価で、一般的に2万円〜5万円程度かかります。

- 手間と時間がかかる: 測定やカウンセリングのために店舗へ足を運ぶ必要があり、完成までにある程度の時間がかかります。

- 調整が必要な場合も: 作成後すぐは違和感を感じることもあり、何度か調整が必要になる場合があります。

オーダーメイド枕は、睡眠の質をとことん追求したい方や、市販品では解決できない悩みを抱えている方にとって、非常に価値のある選択肢と言えるでしょう。

プレゼント用の枕を選ぶポイントは?

A. 枕は個人の体格や好みに大きく左右されるため、サプライズでプレゼントするのは実は非常に難しいアイテムです。もし贈る場合は、相手の失敗リスクを最小限にする工夫が必要です。

- 高さ調整機能付きの枕を選ぶ: プレゼント用の枕として最もおすすめなのが、高さ調整機能が付いているものです。これなら、相手が自分で最適な高さにカスタマイズできるため、フィットしないというリスクを大幅に減らせます。

- 寝姿勢を問わないタイプを選ぶ: 中央が低く、両サイドが高い形状の枕など、仰向けでも横向きでも対応しやすいユニバーサルなデザインのものが無難です。

- 素材はクセのないものを選ぶ: 硬すぎる、柔らかすぎる、音がするなど、好みが分かれる素材は避け、比較的誰にでも受け入れられやすいポリエステルわたや、通気性の良いパイプ素材などがおすすめです。

- ギフト券や一緒に買いに行く: 最も確実なのは、枕のギフト券を贈るか、「枕をプレゼントしたいから、一緒に選びに行こう」と誘うことです。これなら相手が本当に欲しい、自分に合った枕を選ぶことができます。

バスタオルを枕代わりにしても良い?

A. 旅行先や災害時など、一時的な応急処置としてバスタオルを枕代わりにするのは非常に有効です。タオルの折り方や重ねる枚数を変えることで、自分に合った高さにミリ単位で微調整できるという大きなメリットがあります。

【バスタオル枕の作り方】

- 大きめのバスタオルを数枚用意します。

- まず1枚を、自分の好みの高さになるまで折り重ねて、土台を作ります。

- もう1枚のタオルを丸めて、首の下の隙間を埋めるように置きます。

- 実際に寝てみて、高すぎたり低すぎたりしたら、タオルの重ね方や丸め方を調整します。

このように、バスタオルは自分に最適な枕の高さを知るためのシミュレーションツールとしても活用できます。ただし、あくまで応急処置です。タオルは寝ている間にズレやすく、頭を安定して支えるための構造にはなっていません。長期的に使用すると、かえって首や肩を痛める可能性があるため、恒久的な使用はおすすめできません。自分に合った枕が見つかるまでの「つなぎ」として賢く活用しましょう。