夜、安らかな眠りを求めているはずが、追いかけられたり、高いところから落ちたりといった恐ろしい夢にうなされて目覚めてしまう。そんな「悪夢」の経験は、誰にでもあるかもしれません。一度や二度ならまだしも、頻繁に悪夢を見るようになると、睡眠そのものが怖くなり、心身ともに疲れ果ててしまうことも少なくありません。

この記事では、悪夢に悩む方々に向けて、その根本的な原因から、今日からすぐに実践できる具体的な対策までを網羅的に解説します。なぜ私たちは悪夢を見るのか、そのメカニズムを理解し、ストレス、生活習慣、睡眠環境といった様々な角度から原因を探ります。

そして、記事の核心部分である「悪夢を見ないための対策10選」では、原因別に具体的なアクションプランを詳しくご紹介します。ストレス解消法やリラックス術といった基本的な対策から、専門的な心理療法である「イメージリハーサル療法」まで、幅広くカバーしています。

さらに、万が一悪夢を見てしまった時の対処法や、子供が悪夢を見る場合の親の対応、そして悪夢が続く場合に考えられる病気の可能性についても触れていきます。

この記事を読み終える頃には、悪夢への漠然とした恐怖が、具体的な知識と対策に裏打ちされた安心感に変わっているはずです。安らかな夜を取り戻すための第一歩を、ここから一緒に踏み出しましょう。

目次

悪夢とは

多くの人が経験する「悪夢」ですが、その正体について詳しく知る機会は意外と少ないかもしれません。悪夢とは、睡眠中に見る、強い恐怖や不安、悲しみなどを伴う不快な夢のことです。夢の内容は非常に鮮明で、目が覚めた後もその詳細をはっきりと覚えていることが多いのが特徴です。

悪夢は、主に「レム睡眠」と呼ばれる浅い眠りの段階で発生します。睡眠には、深い眠りの「ノンレム睡眠」と、浅い眠りの「レム睡眠」があり、これらが一晩に約90分のサイクルで4〜5回繰り返されます。レム睡眠中は、体は休息状態にありますが、脳は活発に活動しており、記憶の整理や定着が行われています。この脳の活発な活動が、鮮明でストーリー性のある夢を生み出すと考えられています。

悪夢の内容は、追いかけられる、攻撃される、高いところから落ちる、大切な人を失う、試験に失敗するなど、現実世界での不安や恐怖が反映されることが多く、目覚めた後も心臓がドキドキしたり、汗をかいていたり、強い不快感が残ったりします。

多くの人にとって、悪夢はたまにしか見ない一過性のものですが、頻繁に繰り返される場合は「悪夢障害」という睡眠障害の可能性も考えられます。悪夢が原因で睡眠を妨げられ、日中の眠気や気分の落ち込み、集中力の低下など、日常生活に支障をきたすようであれば、注意が必要です。

悪夢は単なる不快な夢というだけでなく、私たちの心が発しているストレスや不安のサインである場合も少なくありません。その原因を正しく理解し、適切に対処していくことが、質の高い睡眠と健やかな毎日を取り戻すための鍵となります。

悪夢と夜驚症の違い

悪夢と混同されやすいものに「夜驚症(やきょうしょう)」があります。どちらも睡眠中に起こる現象ですが、その性質は大きく異なります。両者の違いを正しく理解することは、適切な対処法を見つける上で非常に重要です。

| 項目 | 悪夢(Nightmare) | 夜驚症(Sleep Terror) |

|---|---|---|

| 発生する睡眠段階 | レム睡眠(浅い眠り) | ノンレム睡眠(深い眠り、特に徐波睡眠) |

| 発生時間帯 | 睡眠の後半、明け方に多い | 睡眠の前半、就寝後1〜3時間以内に多い |

| 目覚めた時の状態 | 完全に目覚める。夢の内容を鮮明に覚えている。 | 目覚めない、または混乱状態。無理に起こしても朦朧としている。 |

| 行動 | 基本的に体は動かない(レム睡眠中は筋肉の緊張が抑制されるため)。 | 突然起き上がり、叫び声をあげる、泣き叫ぶ、歩き回るなどの行動を伴うことがある。 |

| 夢の内容 | ストーリー性があり、恐怖や不安の内容を覚えている。 | ほとんどの場合、内容を覚えていない。断片的な恐怖感のみを覚えていることがある。 |

| 生理的反応 | 心拍数や呼吸数の増加は見られるが、比較的軽度。 | 激しい心拍数の増加、呼吸促迫、発汗など、強い自律神経系の興奮を伴う。 |

| 好発年齢 | 幼児期から成人まで、あらゆる年齢で見られる。 | 3歳〜8歳頃の小児に多く見られ、成長とともに自然に減少することが多い。 |

| 対処法 | 目覚めた後に安心させる、話を聞く。 | 無理に起こさず、怪我をしないように静かに見守ることが基本。 |

悪夢は「怖い夢を見て、その恐怖で目が覚める」現象です。夢の世界での出来事として認識しており、目が覚めた後は、それが夢であったことを理解できます。怖い映画を見た後のような、精神的な不快感が残ることが特徴です。

一方、夜驚症は「深い眠りから突然、部分的に覚醒し、パニック状態に陥る」現象です。本人は眠り続けているか、半分眠っているような状態であり、周りの状況を正しく認識できていません。そのため、保護者が声をかけても反応が薄く、翌朝にはその出来事を全く覚えていないことがほとんどです。夜驚症は、脳の発達が未熟な小児期に多く見られる「睡眠時随伴症(パラソムニア)」の一種とされています。

このように、悪夢と夜驚症は発生するメカニズムから対処法まで全く異なります。特に、お子様が夜中に叫び声をあげた場合、それがどちらの現象なのかを見極めることが重要です。夜驚症の場合は、無理に起こそうとするとかえって興奮させてしまう可能性があるため、安全を確保しながら静観し、本人が再び眠りにつくのを見守るのが適切な対応となります。

もし、見ている現象がどちらか判断に迷う場合や、頻度が高く日常生活に影響が出ている場合は、専門医への相談をおすすめします。

悪夢を見てしまう主な原因

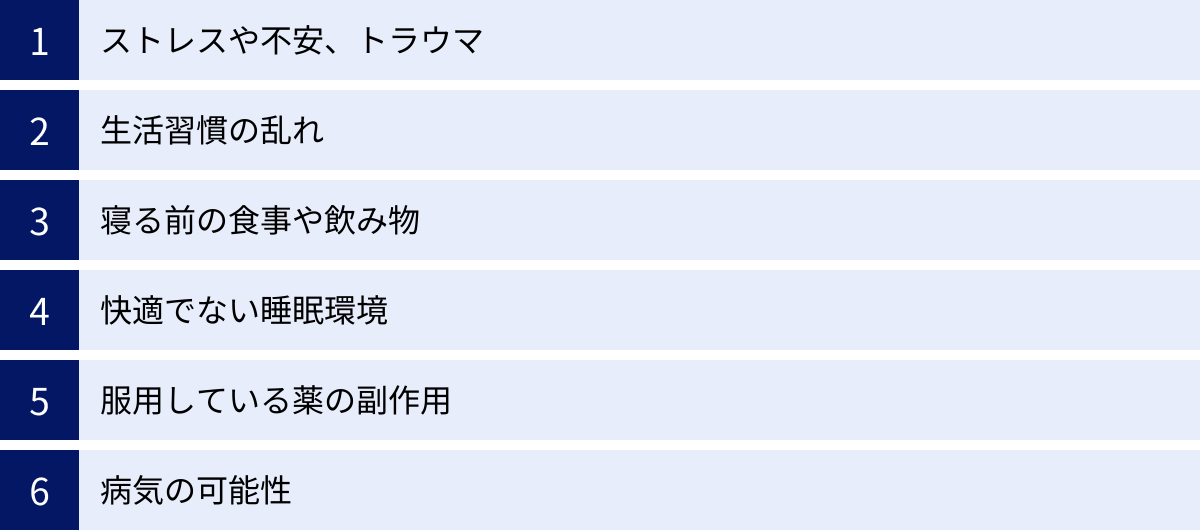

なぜ私たちは不快な悪夢にうなされるのでしょうか。その原因は一つではなく、精神的なものから身体的なもの、生活習慣に至るまで、様々な要因が複雑に絡み合っています。ここでは、悪夢を引き起こす代表的な原因を6つのカテゴリーに分けて詳しく解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、原因を探るヒントにしてください。

ストレスや不安、トラウマ

悪夢の最も一般的な原因として挙げられるのが、精神的なストレスや不安です。仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、経済的な問題、将来への不安など、日中に抱え込んだネガティブな感情は、睡眠中に脳が情報を整理する過程で、悪夢という形で現れやすくなります。

脳はレム睡眠中に、その日に経験した出来事や感情を処理し、記憶として定着させる働きをしています。特に、強いストレスや不安を感じていると、感情を司る「扁桃体(へんとうたい)」という脳の部位が過剰に活動します。この扁桃体の興奮が、夢の内容に影響を与え、恐怖や不安を伴う悪夢を生み出すと考えられています。

具体例:

- 仕事のプレッシャー: 重要なプレゼンテーションを控えている夜に、大勢の前で失敗する夢を見る。

- 人間関係の悩み: 職場の同僚と対立している時期に、誰かに追いかけられたり、孤立したりする夢を繰り返し見る。

- 将来への不安: 就職活動中に、面接に落ち続けたり、道に迷って目的地にたどり着けなかったりする夢を見る。

また、より深刻な精神的要因としてトラウマ(心的外傷)も悪夢と深く関連しています。事故、災害、暴力、虐待といった生命を脅かすような出来事を経験すると、その記憶がフラッシュバックとして夢の中に現れることがあります。これは、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の代表的な症状の一つです。PTSDにおける悪夢は、実際に体験した出来事をそのまま、あるいは非常に似た形で繰り返し追体験するもので、極めて強い苦痛を伴います。

このように、心に大きな負荷がかかっている状態は、安らかな眠りを妨げ、悪夢の引き金となるのです。

生活習慣の乱れ

不規則な生活習慣も、睡眠の質を低下させ、悪夢を見やすくする大きな原因となります。特に睡眠サイクルの乱れは直接的な影響を与えます。

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を調節する「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。就寝や起床の時間がバラバラだったり、徹夜や昼夜逆転の生活を送ったりすると、この体内時計が狂ってしまいます。体内時計が乱れると、睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌がうまくいかなくなり、寝つきが悪くなる、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)といった問題が生じます。

睡眠サイクルが乱れると、レム睡眠とノンレム睡眠のバランスも崩れます。例えば、慢性的な睡眠不足が続いた後、久しぶりにまとまった睡眠をとると、不足していたレム睡眠を取り戻そうとして、通常よりもレム睡眠の割合が増える「レムリバウンド」という現象が起こることがあります。脳が活発に活動するレム睡眠の時間が増えることで、結果的に夢を見る時間も長くなり、悪夢に遭遇する確率も高まってしまうのです。

具体例:

- 週末の寝だめ: 平日は睡眠不足で、土日に昼過ぎまで寝ている。

- シフト勤務: 夜勤と日勤が不規則に入れ替わる仕事をしている。

- 慢性的な睡眠不足: 毎日4〜5時間しか眠れていない。

健康的な睡眠を維持するためには、睡眠時間だけでなく、規則正しいリズムを保つことが非常に重要です。毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きることを心がけるだけで、睡眠の質は大きく改善され、悪夢の頻度を減らすことにつながります。

寝る前の食事や飲み物

就寝直前の食事が悪夢の原因になることもあります。特に、脂っこい食事や消化に悪いもの、香辛料の効いたスパイシーな食事は注意が必要です。

就寝前に食事をとると、睡眠中も消化器官が活発に働き続けなければなりません。この消化活動によって体の深部体温が下がりにくくなり、脳が十分に休息できず、覚醒しやすい状態になります。体が活動モードのままだと、脳も刺激されやすくなり、鮮明で奇妙な、時には不快な夢を見やすくなると言われています。

また、アルコールの摂取も悪夢の大きな要因です。お酒を飲むと一時的に寝つきが良くなるように感じますが、これは誤解です。アルコールが体内で分解される過程で生じる「アセトアルデヒド」という物質には、覚醒作用があります。そのため、飲酒後は眠りが浅くなり、夜中に何度も目が覚めやすくなります。さらに、アルコールはレム睡眠を抑制する作用があるため、アルコールが切れた後半の睡眠で「レムリバウンド」が起こり、悪夢を見やすくなるのです。「寝酒」は百害あって一利なしと心得ましょう。

カフェインも同様に注意が必要です。コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強力な覚醒作用があり、その効果は数時間持続します。夕方以降にカフェインを摂取すると、寝つきが悪くなるだけでなく、睡眠の質全体を低下させ、悪夢を引き起こす可能性があります。

避けるべき具体例:

- 就寝前のラーメンやカツ丼

- 激辛のカレーや麻婆豆腐

- 寝酒としてのビールやワイン

- 夕食後のコーヒーやエナジードリンク

質の良い睡眠のためには、就寝の3時間前までには食事を済ませ、アルコールやカフェインの摂取は控えることが理想的です。

快適でない睡眠環境

見落としがちですが、寝室の環境も睡眠の質と悪夢の発生に大きく影響します。私たちの五感は、眠っている間も完全にシャットダウンされているわけではなく、外部からの刺激に反応しています。不快な刺激は、安らかな眠りを妨げ、脳を覚醒させ、悪夢のきっかけとなることがあります。

- 光: 寝室が明るすぎると、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が抑制され、眠りが浅くなります。豆電球やカーテンの隙間から漏れる街灯、スマートフォンの通知ランプなども、睡眠を妨げる原因になり得ます。

- 音: 交通騒音、家族の生活音、時計の秒針の音など、気になる音があると脳はリラックスできず、中途覚醒や悪夢につながります。

- 温度・湿度: 寝室が暑すぎたり寒すぎたり、湿度が高すぎて蒸し暑かったり、低すぎて乾燥していたりすると、不快感で眠りが浅くなります。特に、暑くて寝苦しい夜は、息苦しさや圧迫感を伴う悪夢を見やすいと言われています。

- 寝具: 体に合わない枕やマットレスも、睡眠の質を低下させる要因です。枕が高すぎたり低すぎたりすると首や肩に負担がかかり、マットレスが硬すぎたり柔らかすぎたりすると寝返りが打ちにくく、血行が悪くなることがあります。こうした身体的な不快感が、悪夢の中で何かに拘束されたり、身動きが取れなくなったりする感覚として現れることがあります。

快適な睡眠環境とは、静かで、暗く、適切な温度・湿度が保たれ、身体的なストレスのない状態です。些細なことと感じるかもしれませんが、これらの環境要因を一つひとつ見直すことで、睡眠の質が劇的に改善され、悪夢を見る頻度が減る可能性があります。

服用している薬の副作用

特定の医薬品の副作用として、悪夢が報告されているケースも少なくありません。薬が脳内の神経伝達物質のバランスに影響を与えることで、夢の内容に変化が生じると考えられています。

悪夢を引き起こす可能性があるとされる代表的な薬には、以下のようなものがあります。

- 抗うつ薬: 特にSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)など一部の抗うつ薬は、レム睡眠の時間を増加させることがあり、その結果として鮮明な夢や悪夢を見やすくなることがあります。

- 血圧降下薬(β遮断薬): 心臓の働きを落ち着かせる薬ですが、一部のものは悪夢の副作用が報告されています。

- パーキンソン病治療薬: ドーパミン作動薬などが、幻覚や鮮明な夢、悪夢を引き起こすことがあります。

- 睡眠薬: 一部の睡眠薬、特にベンゾジアゼピン系の薬を長期間服用した後に減薬・中断した場合に、離脱症状として悪夢が増えることがあります。

- 禁煙補助薬: バレニクリンなど一部の禁煙補助薬で、副作用として異常な夢や悪夢が報告されています。

- その他: 抗ヒスタミン薬、抗生物質、ステロイド剤などでも、まれに悪夢が副作用として現れることがあります。

重要なのは、自己判断で薬の服用を中止しないことです。もし、新しい薬を飲み始めてから悪夢が増えた、あるいは薬の量を変更してから悪夢を見るようになったと感じる場合は、必ず処方した医師や薬剤師に相談してください。症状によっては、薬の種類を変更したり、量を調整したりすることで、副作用を軽減できる場合があります。

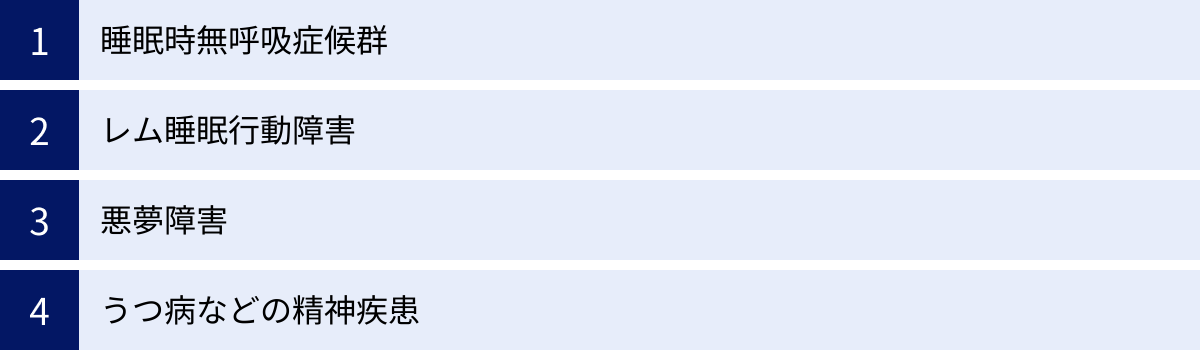

病気の可能性

頻繁に悪夢を見る背景には、何らかの病気が隠れている可能性も考慮する必要があります。悪夢が、単なるストレスや生活習慣の問題ではなく、治療が必要な疾患のサインである場合もあるのです。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS): 睡眠中に呼吸が何度も止まる病気です。呼吸が止まると血中の酸素濃度が低下し、脳が危険を察知して覚醒しようとします。この息苦しさや窒息感が、溺れる夢や首を絞められる夢といった悪夢として現れることがあります。大きないびきや日中の強い眠気がある場合は、この病気を疑う必要があります。

- レム睡眠行動障害(RBD): 通常、レム睡眠中は筋肉の緊張が抑制され(筋アトニア)、夢の内容に合わせて体が動くことはありません。しかし、この病気では筋アトニアがうまく機能せず、夢の中の行動がそのまま現実の動きとして現れてしまいます。例えば、夢の中で誰かと戦っていると、実際に叫び声をあげたり、手足をバタつかせたり、ベッドから落ちたりします。暴力的な内容の悪夢と連動することが多いのが特徴です。

- 悪夢障害: 悪夢を繰り返し見ること自体が疾患として診断される場合です。悪夢の頻度が高く、そのために不眠や日中の機能障害(倦怠感、集中力低下、気分の落ち込みなど)を引き起こしている状態を指します。

- 精神疾患: うつ病、不安障害、統合失調症、心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの精神疾患は、症状の一つとして悪夢を伴うことが非常に多いです。特に、気分の落ち込み、興味の喪失、不安感が強いといった症状とともに悪夢が続く場合は、専門医への相談が不可欠です。

- 発熱を伴う疾患: インフルエンザなどで高熱が出ている時に、うなされて悪夢を見ることがあります。これは、体温の上昇が脳の機能を一時的に混乱させることが原因と考えられています。

これらの病気は、セルフケアだけでは改善が難しく、専門的な診断と治療が必要です。もし悪夢とともに、ここに挙げたような他の症状が見られる場合は、早めに医療機関を受診することを強く推奨します。

悪夢を見ないための対策10選【原因別】

悪夢の原因が多岐にわたるように、その対策も一つではありません。ここでは、原因別に分類し、今日から実践できる具体的な10の対策を詳しくご紹介します。ご自身の状況に合った対策から、ぜひ試してみてください。

① ストレスを解消する

悪夢の最大の原因であるストレスを放置しないことが、安眠への第一歩です。日中に溜め込んだ心身の緊張を、眠る前にリセットする習慣をつけましょう。

効果的なストレス解消法は人それぞれですが、重要なのは「自分にとって心地よい」と感じる方法を見つけることです。

- マインドフルネス・瞑想: 数分間、静かな場所で座り、自分の呼吸に意識を集中させる方法です。雑念が浮かんできても、それを評価せず、ただ受け流し、再び呼吸に意識を戻します。これにより、過去の後悔や未来への不安から意識を「今、ここ」に引き戻し、心を落ち着かせることができます。スマートフォンのアプリなどを活用するのも良いでしょう。

- ヨガ・ストレッチ: ゆったりとした動きで筋肉をほぐし、深い呼吸を意識することで、心身の緊張を和らげます。特に、寝る前に行うリラックス系のヨガは、副交感神経を優位にし、自然な眠りを誘います。

- 趣味に没頭する時間を作る: 読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、絵を描く、楽器を演奏するなど、自分が心から「楽しい」と思えることに集中する時間は、最高のストレス解消になります。仕事や悩みを一時的に忘れ、ポジティブな感情で心を満たすことが大切です。

- 自然と触れ合う: 公園を散歩したり、森林浴をしたり、川のせせらぎを聞いたりするだけでも、心は穏やかになります。自然の風景や音には、ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させる効果があると言われています。

- ジャーナリング(日記): 頭の中でぐるぐると考えている不安や悩みを、紙に書き出してみましょう。感情を言語化することで、問題が整理され、客観的に捉えられるようになります。誰にも見せる必要はないので、正直な気持ちを吐き出すことがポイントです。

これらの活動を日常生活に意識的に取り入れ、ストレスを溜め込まない心と体の状態を作ることが、悪夢の根本的な予防につながります。

② 生活リズムを整える

体内時計の乱れは、睡眠の質を直接的に低下させます。毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きることを基本とし、規則正しい生活リズムを確立しましょう。

体内時計を整える上で最も重要なのは、起床時間を一定にすることです。平日に睡眠不足だからといって、休日に昼過ぎまで寝ていると、体内時計が大きくずれてしまい、月曜日の朝に起きるのが辛くなる「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」を引き起こします。休日の起床時間は、平日との差を2時間以内に抑えるのが理想です。

体内時計をリセットするためには、朝日を浴びることが非常に効果的です。朝起きたら、まずカーテンを開けて太陽の光を15〜30分程度浴びましょう。太陽光が目から入ることで、脳にある体内時計がリセットされ、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が抑制されます。そして、その約14〜16時間後に再びメラトニンの分泌が始まり、自然な眠気が訪れるようになります。

また、規則正しい食事、特に朝食を摂ることも体内時計を整える助けになります。朝食を摂ることで、内臓の時計もリセットされ、体全体が活動モードに切り替わります。

どうしても夜更かしをしてしまった翌日も、できるだけいつもと同じ時間に起きるように努力しましょう。 眠い場合は、昼休みなどに15〜20分程度の短い仮眠をとるのが効果的です。30分以上の長い昼寝は、夜の睡眠に悪影響を与える可能性があるため避けましょう。規則正しい生活は、一見地味ですが、安定した睡眠と悪夢の予防に絶大な効果を発揮します。

③ 日中に適度な運動をする

日中に体を動かす習慣は、睡眠の質を向上させるための有効な手段です。適度な運動は、心地よい疲労感を生み出し、寝つきを良くするだけでなく、深いノンレム睡眠の時間を増やす効果があります。深い眠りが増えることで、相対的にレム睡眠の割合が安定し、悪夢の発生を抑えることにつながります。

運動の種類は、激しいものである必要はありません。ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳といった有酸素運動が特におすすめです。週に3〜5回、1回30分程度を目安に、少し汗ばむくらいの強度で続けると良いでしょう。

運動を行う時間帯も重要です。最も効果的なのは夕方(午後4時〜6時頃)と言われています。この時間帯に運動をすると、一時的に深部体温が上がります。そして、就寝時間に向けて体温が徐々に下がっていく過程で、強い眠気が引き起こされます。

ただし、就寝直前の激しい運動は逆効果です。寝る直前に運動をすると、交感神経が活発になり、体温も上がってしまうため、脳と体が興奮状態になり、かえって寝つきが悪くなってしまいます。ストレッチや軽いヨガなど、リラックスを目的とした穏やかな運動であれば問題ありませんが、心拍数が上がるような運動は、就寝の3時間前までには終えるようにしましょう。

運動を習慣化するのは大変に感じるかもしれませんが、エレベーターを階段に変える、一駅手前で降りて歩くなど、日常生活の中で少しでも体を動かす意識を持つことから始めてみましょう。

④ 就寝前の食事や飲酒・カフェインを控える

寝る前の飲食習慣は、睡眠の質と夢の内容に直接的な影響を与えます。安らかな眠りのためには、胃腸と脳を休ませてあげることが不可欠です。

- 食事: 就寝の3時間前までには夕食を済ませるのが理想です。もし、夜遅くに食事をとる必要がある場合は、うどんやおかゆ、スープなど、消化の良いものを選びましょう。脂っこいもの、ボリュームの多いもの、香辛料の強いものは、消化に時間がかかり、深部体温を下げにくくするため、睡眠の質を著しく低下させます。

- アルコール: 「寝酒」は睡眠の敵です。アルコールは一時的に寝つきを良くしますが、睡眠の後半で眠りを浅くし、中途覚醒や悪夢の原因となります。アルコールに頼らずに眠れるよう、他のリラックス法を見つけることが重要です。晩酌が習慣になっている場合は、ノンアルコール飲料に置き換えたり、少しずつ量を減らしたりすることから始めましょう。

- カフェイン: カフェインの覚醒作用は、個人差はありますが摂取後30分から数時間持続します。敏感な人では、午後2時以降に摂取したカフェインでも夜の睡眠に影響が出ることがあります。コーヒー、紅茶、緑茶、ウーロン茶、コーラ、ココア、チョコレート、エナジードリンクなど、カフェインを含む飲食物は意外と多いです。夕方以降は、ハーブティーや麦茶、白湯など、カフェインを含まない飲み物を選ぶようにしましょう。

これらの習慣を見直すだけで、夜中に目が覚めることが減り、朝までぐっすり眠れるようになる可能性があります。特に、悪夢が消化不良や息苦しさと関連しているように感じる場合は、就寝前の飲食習慣の改善が非常に効果的です。

⑤ 寝る前にリラックスする時間を作る

日中の活動モード(交感神経優位)から、夜の休息モード(副交感神経優位)へスムーズに切り替えるための「入眠儀式」を取り入れましょう。毎日寝る前に同じリラックス行動を繰り返すことで、脳と体に「そろそろ眠る時間だ」という合図を送ることができます。

- ぬるめのお風呂に浸かる: 38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほどゆっくり浸かることで、心身がリラックスし、血行が促進されます。入浴によって上昇した深部体温が、お風呂から上がった後に徐々に下がることで、自然な眠気が誘発されます。就寝の1〜2時間前に入浴を済ませるのが理想的です。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうため避けましょう。

- ヒーリング音楽や自然音を聴く: 心を落ち着かせるクラシック音楽、穏やかなインストゥルメンタル、川のせせらぎや波の音、鳥のさえずりといった自然環境音には、リラックス効果があります。タイマーを設定し、眠りについた後も流れ続けないようにするのがポイントです。

- 穏やかな内容の本を読む: スマートフォンやテレビの強い光や刺激的な情報から離れ、紙媒体の本をゆっくり読む時間は、心を落ち着けるのに役立ちます。ただし、サスペンスやホラーなど、興奮するような内容の本は避け、心温まる小説やエッセイ、写真集などを選びましょう。

- アファメーションや感謝の習慣: 「今日も一日頑張った」「明日はきっと良い日になる」といったポジティブな言葉を心の中で唱えたり、今日あった良い出来事を3つ書き出したりするのも効果的です。ポジティブな気持ちで一日を締めくくることで、不安感を和らげることができます。

自分に合ったリラックス法を見つけ、就寝前の15分〜30分を「スイッチオフの時間」として確保することを習慣にしましょう。

⑥ 寝る前のスマホ操作をやめる

現代人にとって最も難しい課題の一つかもしれませんが、就寝前のスマートフォンやタブレット、PCの使用は、悪夢を含む睡眠問題の大きな原因となります。

その理由は主に2つあります。

- ブルーライトの影響: スマートフォンなどの画面から発せられるブルーライトは、太陽光に多く含まれる波長の光です。夜間にこの光を浴びると、脳は「まだ昼間だ」と錯覚し、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。メラトニンが十分に分泌されないと、寝つきが悪くなるだけでなく、睡眠全体の質が低下し、眠りが浅くなるため、悪夢を見やすくなります。

- 情報による脳の覚醒: SNSのタイムライン、ニュース記事、動画コンテンツ、メッセージのやり取りなど、スマートフォンから得られる情報は、私たちの脳を絶えず刺激し、興奮状態にします。特に、他人との比較を生みやすいSNSや、不安を煽るようなニュースは、ネガティブな感情を引き起こしやすく、それがそのまま悪夢の材料になってしまうことも少なくありません。

対策としては、最低でも就寝の1時間前にはすべてのデジタルデバイスの電源をオフにすることを目標にしましょう。ベッドにスマートフォンを持ち込まないのが最も効果的です。目覚まし時計は、スマートフォンではなく専用のものを使うようにすると、寝室からスマートフォンを遠ざけやすくなります。

もし、どうしても就寝前にスマートフォンを使わなければならない場合は、画面の明るさを最低限に設定し、ブルーライトカット機能(ナイトシフトモードなど)を必ずオンにしましょう。しかし、最も効果的なのは、物理的にデバイスから離れることです。その時間を読書やストレッチなど、他のリラックス活動に充てることで、睡眠の質は格段に向上するはずです。

⑦ 快適な睡眠環境を整える

睡眠中の無意識の不快感は、悪夢の引き金になります。五感をリラックスさせ、朝までぐっすり眠れるような理想的な寝室環境を作りましょう。

自分に合った寝具を選ぶ

一日の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を左右する重要な要素です。

- 枕: 枕の役割は、敷布団やマットレスと頭部・頸部の間にできる隙間を埋め、自然な寝姿勢を保つことです。理想的な高さは、仰向けに寝た時に、顔の角度が5度前後の傾斜になるものです。横向きに寝た時には、首の骨が背骨と一直線になる高さが適切です。素材は、通気性や硬さの好みで選びましょう。枕が合わないと感じたら、タオルなどで高さを微調整してみるのも一つの方法です。

- マットレス・敷布団: 体重を適切に分散させ、自然な寝姿勢を保てるものが理想です。柔らかすぎると腰が沈み込んで腰痛の原因になり、硬すぎると体の一部に圧力が集中して血行不良を引き起こします。実際に寝てみて、寝返りがスムーズに打てるかどうかを基準に選ぶのがおすすめです。

- 掛け布団: 季節に合わせて、保温性と通気性のバランスが良いものを選びましょう。重すぎる布団は体を圧迫し、悪夢の原因になることがあります。一方で、適度な重さのある「ウェイテッドブランケット(加重ブランケット)」は、体に圧をかけることで安心感をもたらし、リラックス効果を高めるとも言われています。

寝室の温度・湿度を調整する

快適な睡眠には、寝室の温湿度管理が欠かせません。

- 温度: 理想的な室温は、夏場は25〜26℃、冬場は22〜23℃程度が目安とされています。(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット)エアコンや扇風機、暖房器具などを活用し、一晩中快適な温度を保ちましょう。タイマー機能をうまく使い、就寝時と起床時で設定を変えるのも効果的です。

- 湿度: 理想的な湿度は、年間を通して50〜60%です。湿度が低すぎると喉や鼻の粘膜が乾燥し、高すぎると蒸し暑さやカビの原因になります。加湿器や除湿機を使って、適切な湿度を保ちましょう。

- 光と音: 寝室はできるだけ暗く、静かに保つことが基本です。遮光性の高いカーテンを利用して、外からの光をシャットアウトしましょう。スマートフォンの充電ランプなど、小さな光も意外と気になるものです。気になる場合は、テープなどで覆いましょう。騒音が気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシン(安眠用の環境音を出す装置)などを活用するのも良い方法です。

これらの環境を整えることで、睡眠中の不要な覚醒を防ぎ、深い眠りを維持しやすくなります。

⑧ アロマを活用する

香りは、脳の感情や記憶を司る部分に直接働きかけるため、心身をリラックスさせるのに非常に効果的です。就寝前にリラックス効果の高いアロマ(精油)の香りを取り入れることで、穏やかな気持ちで眠りにつくことができます。

睡眠におすすめのアロマには、以下のようなものがあります。

- ラベンダー: 「万能精油」とも呼ばれ、リラックス効果が高いことで最も有名です。不安や緊張を和らげ、心を落ち着かせる働きがあります。

- カモミール・ローマン: りんごのような甘い香りが特徴で、鎮静作用に優れています。神経の高ぶりを鎮め、安眠を促します。

- ベルガモット: 柑橘系の爽やかな香りの中に、フローラルな甘さも感じられます。気持ちを明るくし、ストレスを緩和する効果があります。

- サンダルウッド(白檀): 深く落ち着いた木の香りで、瞑想にも使われます。心のざわつきを鎮め、深いリラックス状態に導きます。

- ネロリ: ビターオレンジの花から抽出される、優雅でフローラルな香りです。天然の精神安定剤とも言われ、不安や落ち込みを和らげます。

アロマの活用法:

- アロマディフューザー: 水と精油を超音波で拡散させる方法。部屋全体に穏やかに香りを広げることができます。火を使わないため安全です。

- アロマスプレー: 精製水と無水エタノール、精油で作ったスプレーを、寝る前に枕やシーツに軽く吹きかけます。(シミにならないか確認してから使用しましょう)

- ティッシュやコットンに垂らす: 最も手軽な方法です。精油を1〜2滴ティッシュやコットンに垂らし、枕元に置くだけで香りを楽しめます。

香りの好みは個人差が大きいので、自分が「心地よい」と感じる香りを選ぶことが何よりも大切です。いくつか試してみて、お気に入りの「安眠アロマ」を見つけてみましょう。

⑨ 悪夢の内容をポジティブに書き換える(イメージリハーサル療法)

これは、特に繰り返し同じような悪夢を見る場合に効果的な、認知行動療法の一種です。「イメージリハーサル療法(Image Rehearsal Therapy: IRT)」と呼ばれ、悪夢をコントロールするための専門的なテクニックです。

基本的な手順は以下の通りです。

- 悪夢の内容を書き出す: 目が覚めた後、できるだけ詳しく悪夢の内容を書き留めます。登場人物、場所、ストーリー展開、感じた感情など、思い出せる限り具体的に記述します。

- 悪夢のストーリーを変更する: 書き出した悪夢のストーリーを、自分の意志で「ハッピーエンド」や「納得のいく結末」に書き換えます。例えば、「怪物に追いかけられる夢」であれば、「途中で強力な味方が現れて怪物を倒してくれる」「自分がスーパーパワーに目覚めて怪物を撃退する」「怪物と話してみたら、実は友達になりたがっていたことがわかる」など、結末を全く違うポジティブなものに変えます。ストーリーのどの部分を変えても構いません。

- 新しいストーリーをリハーサルする: 書き換えた新しいポジティブなストーリーを、日中のリラックスした時間に、1日5分〜20分程度、繰り返し心の中でイメージ(リハーサル)します。目を閉じて、映画のシーンを思い浮かべるように、新しい結末を鮮明に想像します。

- これを毎日繰り返す: このリハーサルを、少なくとも2週間以上、毎日続けます。

この療法の目的は、脳に「この夢は、このポジティブな結末で終わるものだ」と再学習させることです。繰り返しリハーサルを行うことで、無意識下にある悪夢のシナリオが、意識的に作り替えた新しいシナリオに上書きされていきます。その結果、実際に眠っている時に同じような夢のシチュエーションになっても、ポジティブな展開に進むようになったり、そもそも悪夢を見なくなったりする効果が期待できます。

これは単なる気休めではなく、PTSDに伴う悪夢の治療などにも用いられる、科学的根拠のある心理療法です。最初は難しいかもしれませんが、根気強く続けることで、悪夢を乗り越える力を自分自身で育てることができます。

⑩ 根本的な病気の治療を行う

これまでの対策を試しても悪夢が改善しない場合、あるいは悪夢以外にも気になる症状がある場合は、背景に隠れている病気の治療に専念することが最も重要です。

- 睡眠時無呼吸症候群: いびきや日中の眠気がひどい場合は、睡眠外来や呼吸器内科を受診しましょう。CPAP(シーパップ)療法などの適切な治療を受けることで、睡眠中の無呼吸状態が改善され、それに伴う悪夢も劇的に減少することがあります。

- レム睡眠行動障害: 夢の通りに動いてしまう、誰かに怪我をさせそうになったなどの場合は、すぐに精神科や神経内科、睡眠外来に相談してください。薬物療法などで症状をコントロールすることが可能です。

- うつ病などの精神疾患: 気分の落ち込み、興味の喪失、不安感が2週間以上続く場合は、精神科や心療内科の受診が必要です。抗うつ薬の服用やカウンセリングなど、適切な治療を受けることで、心の状態が安定し、悪夢も自然と減っていきます。

- 薬の副作用: 薬の服用と悪夢の出現に時間的な関連があると感じる場合は、自己判断で中断せず、必ず処方医に相談してください。

セルフケアで対応できる範囲を超えていると判断した場合は、ためらわずに専門家の助けを借りましょう。根本原因を治療することが、結果的に安らかな眠りを取り戻すための最も確実な道となります。

悪夢を見てしまった時の対処法

どれだけ対策をしていても、ストレスが多い時期などには悪夢を見てしまうこともあるでしょう。そんな時、恐怖や不安な気持ちを引きずらないための対処法を知っておくと、心を落ち着かせ、再び眠りにつく助けになります。

起きて気分転換する

悪夢で目覚めてしまった時、恐怖心から布団の中でじっと耐えていると、その恐怖感がさらに増幅し、再び同じような悪夢の続きを見てしまうことがあります。そんな時は、一度思い切ってベッドから出て、悪夢のループを断ち切りましょう。

- 寝室から出る: まずは、悪夢を見た場所である寝室から離れ、リビングなど別の部屋に移動します。場所を変えるだけで、気分を切り替えるきっかけになります。

- 照明をつける: 部屋の電気をつけて、物理的に明るい環境を作りましょう。暗闇は不安感を増長させます。優しい色の間接照明などがおすすめです。

- 水を飲む: 常温の水や白湯をゆっくり飲むと、心身が落ち着き、リラックス効果があります。冷たい水は体を覚醒させすぎる可能性があるので避けましょう。

- 軽いストレッチをする: 固まった体をほぐすように、ゆっくりと手足を伸ばしたり、首を回したりする軽いストレッチを行いましょう。血行が良くなり、緊張が和らぎます。

- 窓を開けて空気を入れ替える: 新鮮な外の空気を吸うことで、気分がリフレッシュされます。夜風に当たりながら、深呼吸を数回繰り返してみましょう。

大切なのは、悪夢の世界から現実の世界へ意識をはっきりと引き戻すことです。5分から15分ほど気分転換をして、心が落ち着き、再び眠気を感じてからベッドに戻るようにしましょう。眠れないからといって、スマートフォンを見始めるのは逆効果なので注意が必要です。

夢の内容を書き出す

恐怖や不安といった感情は、頭の中だけで抱えていると、ぐるぐるとループしてどんどん大きくなってしまいがちです。そんな時は、夢の内容を紙に書き出してみる(ジャーナリング)のが非常に有効です。

ペンを持ち、ノートや紙に、見た夢のストーリー、登場人物、感じた感情などを、思いつくままに書き出していきます。文章にする必要はなく、単語の羅列でも構いません。「追いかけられた」「暗い場所」「怖かった」「悲しかった」など、客観的な事実と主観的な感情を分けて書くのも良いでしょう。

この作業には、いくつかの心理的な効果があります。

- 感情の客観視(外在化): 頭の中のモヤモヤした恐怖を、文字という目に見える形にすることで、自分から切り離して客観的に眺めることができます。「自分=恐怖」ではなく、「自分」が「恐怖という感情を体験した」というように、距離を置くことができます。

- カタルシス(感情の浄化): 抑圧していた感情を吐き出すことで、心のデトックスになり、気分がスッキリします。

- 自己理解の深化: 書き出した内容を見返すことで、「自分は今、何に不安を感じているのか」という、悪夢の背景にある自分の深層心理に気づくきっかけになることもあります。

書き出したノートは、誰かに見せる必要はありません。ただ自分の感情を整理するためのツールとして活用しましょう。恐怖を外に吐き出すことで、心の中のスペースに余裕が生まれ、穏やかな気持ちを取り戻しやすくなります。

怖い気持ちを誰かに話す

一人で恐怖を抱え込むのは辛いものです。もし、家族やパートナーなど、夜中に話を聞いてくれる相手がいるのであれば、「怖い夢を見た」という事実と、その時の気持ちを正直に話してみましょう。

大切なのは、夢の内容を詳細に分析してもらうことではなく、「怖いと感じている自分の気持ちを受け止めてもらう」ことです。誰かに話を聞いてもらい、「怖かったね」「大丈夫だよ」と共感的な言葉をかけてもらうだけで、心は大きく安らぎます。

話すという行為自体にも、自分の感情を整理し、落ち着かせる効果があります。また、人の声を聞くこと、特に信頼できる人の優しい声は、安心感をもたらし、孤独感を和らげてくれます。

もし夜中に話せる相手がいない場合は、ペットを撫でたり、抱きしめたりするのも効果的です。動物との触れ合いは、「オキシトシン」という愛情や信頼に関わるホルモンの分泌を促し、ストレスを軽減させることが科学的にも知られています。

重要なのは、「一人ではない」と感じることです。恐怖や不安を分かち合うことで、その重荷は半分になります。 悪夢で目覚めた夜は、無理に一人で耐えようとせず、誰かの温もりや存在に頼ることをためらわないでください。

子供が悪夢を見る場合の原因と対処法

子供、特に幼児期から学童期の子供たちは、大人よりも悪夢を見やすい傾向にあります。我が子が夜中に泣き叫びながら起きる姿を見るのは、親にとっても辛いものです。ここでは、子供が悪夢を見る特有の原因と、親としてどのように対応すれば良いのかを解説します。

子供が悪夢を見る原因

子供が悪夢を見る原因は、大人とは少し異なる側面があります。

- 豊かな想像力と現実との混同: 子供は想像力が非常に豊かです。絵本で見た怪物、テレビで見た怖いシーンなどが、現実の出来事と同じように心に強く残り、夢の中に現れやすくなります。また、特に幼児期は、夢と現実の区別がまだ曖欖(あいまい)なため、夢の中の恐怖を現実の恐怖として感じてしまいます。

- 発達段階における自然な不安: 子供の成長過程では、様々な不安が伴います。例えば、親から離れることへの「分離不安」、トイレトレーニングのプレッシャー、弟や妹が生まれることへの嫉妬や不安、お友達とのケンカ、新しい環境(入園・入学など)への適応など、日常生活の些細な出来事が、子供にとっては大きなストレスとなり、悪夢の引き金になることがあります。

- 生活リズムの乱れや体調不良: 大人と同じように、寝る時間が遅くなったり、日中に興奮しすぎたりすると、睡眠が浅くなり悪夢を見やすくなります。また、発熱時も、うなされて怖い夢を見ることがよくあります。

- 不適切なメディアへの接触: 年齢に合わない怖い映画や暴力的なゲーム、不安を煽るニュースなどは、子供の心に強い恐怖を植え付け、悪夢の原因となります。親が思っている以上に、子供は映像や情報から敏感に影響を受けます。

子供の悪夢は、多くの場合、心の発達過程で見られる正常な現象です。しかし、それが子供にとって大きなストレスになっている場合は、親が適切にサポートしてあげる必要があります。

子供が悪夢を見た時の親の対応

子供が悪夢を見て怯えている時、親の対応が子供の安心感を大きく左右します。パニックにならず、以下のポイントを心がけて冷静に対応しましょう。

- すぐに駆けつけて安心させる: 子供が泣き声や叫び声をあげたら、すぐにそばへ行き、「大丈夫だよ」「ママ(パパ)がそばにいるよ」と優しく声をかけましょう。まず何よりも、子供に「一人ではない」という安心感を与えることが重要です。

- 優しく抱きしめる: 身体的な接触は、言葉以上に子供を安心させます。優しく抱きしめたり、背中をさすってあげたりしましょう。親の温もりや心臓の鼓動が、子供の心を落ち着かせます。

- 悪夢の内容を否定しない: 子供が「怪物がいた」と言った時に、「そんなのいるわけないでしょ」「夢なんだから」と頭ごなしに否定するのは避けましょう。子供にとっては、それは紛れもない「恐怖体験」です。まずは「そう、怖かったね」「それは大変だったね」と、子供の感情をそのまま受け止め、共感を示してあげることが大切です。

- 無理に夢の内容を聞き出さない: 子供が話したがらない場合は、無理に内容を聞き出す必要はありません。話すことで再び恐怖を思い出してしまうこともあります。子供が話したくなったら、じっくり聞いてあげましょう。

- 安心できる環境を整える: 部屋の豆電球をつけたり、ドアを少し開けておいたりして、子供が安心できる環境を整えましょう。「ママ(パパ)がここにいるから、もう大丈夫だよ」と伝え、子供が再び眠りにつくまでそばにいてあげるのが理想です。

- 日中の関わり方を見直す: 悪夢が続く場合は、子供が日中に何らかの不安を抱えているサインかもしれません。幼稚園や学校での出来事、友達関係などについて、さりげなく話を聞いてみましょう。また、寝る前に興奮するような遊びは避け、絵本を読んであげるなど、穏やかな時間を作ることを心がけましょう。

親の役割は、悪夢という「敵」を退治することではなく、悪夢に怯える子供の「味方」でいることです。親が冷静で、受容的な態度を示すことで、子供は恐怖を乗り越える力を育んでいくことができます。

悪夢が続く場合に考えられる病気

セルフケアを試みても週に何度も悪夢を見る、悪夢のせいで眠るのが怖くなるなど、日常生活に支障が出ている場合、背景に何らかの病気が隠れている可能性があります。ここでは、悪夢を症状の一つとして伴う代表的な病気について解説します。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome: SAS)は、睡眠中に気道が塞がれることで、10秒以上の呼吸停止が繰り返し起こる病気です。呼吸が止まることによる低酸素状態や息苦しさが、溺れる、窒息する、追いかけられて息が切れるといった悪夢を引き起こすことがあります。

脳は、血中の酸素濃度が低下すると生命の危険を察知し、体を覚醒させようとします。この「覚醒反応」が悪夢という形で現れるのです。

主な兆候:

- 大きないびき(特に、いびきが止まった後に大きな呼吸とともに再開する)

- 睡眠中の息苦しさ、窒息感

- 起床時の頭痛や口の渇き

- 日中の強い眠気や倦怠感、集中力の低下

これらの症状に心当たりがある場合は、睡眠外来や呼吸器内科、耳鼻咽喉科などを受診し、検査を受けることを強く推奨します。適切な治療(CPAP療法など)により、無呼吸状態が改善されれば、悪夢も劇的に減少することが期待できます。

レム睡眠行動障害

レム睡眠行動障害(REM Sleep Behavior Disorder: RBD)は、夢の内容に合わせて異常な行動をとってしまう睡眠障害です。通常、夢を見ているレム睡眠中は、全身の筋肉が弛緩(筋アトニア)しているため、体は動きません。しかし、RBDではこの筋アトニアが機能不全に陥り、夢の中での行動が、叫ぶ、殴る、蹴る、ベッドから飛び降りるなどの激しい言動として現実世界に現れてしまいます。

多くの場合、夢の内容は、誰かに襲われたり、戦ったりするような暴力的で不快なものであるため、激しい悪夢を伴います。本人は目覚めた後に夢の内容を鮮明に覚えていることが多いですが、自分が異常な行動をとっていたことには気づかない場合もあります。

この病気は、ベッドパートナー(一緒に寝ている人)を傷つけてしまう危険性があるため、早期の診断と治療が重要です。また、パーキンソン病やレビー小体型認知症といった神経変性疾患の初期症状として現れることがあるため、特に中高年以降に発症した場合は注意が必要です。疑わしい症状があれば、神経内科や精神科、睡眠専門クリニックに相談してください。

悪夢障害

悪夢障害(Nightmare Disorder)は、悪夢を見ること自体が疾患として診断されるものです。他の精神疾患や身体疾患、薬物の影響では説明できない、非常に鮮明で不快な悪夢を繰り返し見ることが特徴です。

診断のポイントは、単に悪夢を見るだけでなく、それによって臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、その他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている点にあります。

主な特徴:

- 悪夢を繰り返し見る(週に1回以上など、頻度が高い)。

- 悪夢から目覚めた後、すぐに覚醒し、見当識(時間や場所の認識)が保たれている。

- 悪夢の体験や、それに伴う睡眠妨害が、著しい苦痛を引き起こしている。

- 眠ることへの恐怖、不安、気分の落ち込み、日中の疲労感や集中困難など、日常生活に悪影響が出ている。

悪夢障害の治療には、前述した「イメージリハーサル療法(IRT)」が非常に有効とされています。また、原因となるストレスやトラウマに対するカウンセリングや、必要に応じて薬物療法が行われることもあります。悪夢そのものに苦しめられている場合は、精神科や心療内科で相談してみましょう。

うつ病などの精神疾患

悪夢は、うつ病や不安障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)といった精神疾患の非常に一般的な症状です。

- うつ病: 持続的な気分の落ち込み、興味や喜びの喪失、不眠または過眠、食欲不振または過食、疲労感、罪悪感といった症状に加えて、悲しい内容や不安な内容の悪夢を頻繁に見ることがあります。ネガティブな思考パターンが、夢の内容にも反映されると考えられています。

- 不安障害: 全般性不安障害やパニック障害など、慢性的な不安を抱えている場合も悪夢の頻度が高まります。日中の不安や心配事が、睡眠中にも形を変えて現れます。

- PTSD: トラウマ体験に関連した悪夢は、PTSDの中核的な症状です。体験した出来事をそのまま、あるいは象徴的な形で再体験する悪夢を繰り返し見ます。これは非常に苦痛が大きく、睡眠を深刻に妨げます。

これらの精神疾患が背景にある場合、悪夢だけを治療しようとしても根本的な解決にはなりません。疾患そのものに対する専門的な治療(薬物療法や精神療法)を受けることが、結果として悪夢の改善にもつながります。 もし、悪夢とともに気分の落ち込みや強い不安感が続くようであれば、ためらわずに精神科や心療内科を受診してください。

悪夢が続くなら病院へ相談を

多くの悪夢は、ストレスケアや生活習慣の改善で軽快しますが、中には専門的な介入が必要なケースもあります。悪夢を「ただの夢」と軽視せず、自分の心身が発する重要なサインとして捉え、必要であれば専門家の助けを求めることが大切です。

病院を受診する目安

どのような状態になったら病院へ行くべきか、具体的な目安を以下に示します。一つでも当てはまる場合は、専門医への相談を検討しましょう。

- 頻度が高い: 週に1回以上の頻度で悪夢を見る状態が、1ヶ月以上続いている。

- 日常生活への影響: 悪夢が原因で、日中に強い眠気や倦怠感を感じる、仕事や学業に集中できない、気分が落ち込むなど、社会生活に支障が出ている。

- 睡眠への恐怖: 悪夢を見るのが怖くて、眠りにつくことに強い不安や恐怖を感じる(入眠恐怖)。

- 心身の苦痛: 悪夢の内容が非常に苦痛で、目覚めた後も動悸や不安感が長時間続く。

- 他の症状を伴う: 大きないびきや睡眠中の無呼吸、夢の通りに動いてしまう行動、持続的な気分の落ち込みや強い不安など、悪夢以外の気になる症状がある。

- 自傷・他害の危険: 夢の中の行動で、自分自身やベッドパートナーを傷つけてしまった、あるいは傷つけそうになった。

我慢しすぎる必要はありません。「これくらいで病院に行くのは大げさかもしれない」と思わず、辛いと感じた時点で相談することが、早期解決への近道です。

何科を受診すれば良い?

悪夢の相談先として考えられる診療科はいくつかあります。症状や悪夢の背景にある原因によって、適切な診療科が異なります。

| 診療科 | 主な対象となる症状・状態 |

|---|---|

| 精神科・心療内科 | ・悪夢による不眠、不安、気分の落ち込みが強い場合 ・うつ病、不安障害、PTSDなどの精神疾患が疑われる場合 ・悪夢障害の治療(イメージリハーサル療法など)を受けたい場合 ・ストレスや心理的な原因が強いと考えられる場合 |

| 睡眠外来・睡眠専門クリニック | ・睡眠に関する問題を総合的に診てほしい場合 ・いびき、無呼吸、日中の強い眠気など、睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合 ・夢の通りに動いてしまうなど、レム睡眠行動障害が疑われる場合 ・原因がはっきりしないが、とにかく睡眠の質を改善したい場合 |

| 神経内科 | ・レム睡眠行動障害や、パーキンソン病などの神経疾患との関連が疑われる場合 ・むずむず脚症候群など、他の睡眠関連運動障害を合併している場合 |

| かかりつけ医 | ・まずはどこに相談すれば良いか分からない場合 ・服用している薬の副作用が疑われる場合 |

最初にどこを受診すれば良いか迷った場合は、まずは精神科、心療内科、あるいは睡眠外来(睡眠科)に相談するのが一般的です。 これらの診療科では、詳しい問診や必要な検査を通じて、悪夢の背後にある原因を特定し、適切な治療法を提案してくれます。

悪夢は、あなたの心と体が休息を求めているサインかもしれません。この記事で紹介した対策を参考に、まずはご自身でできることから始めてみてください。そして、もし一人で抱えきれないと感じたら、ためらわずに専門家の扉を叩いてください。穏やかで安らかな夜が、あなたに再び訪れることを心から願っています。