夜、安らかな眠りを求めているにもかかわらず、追いかけられたり、高い場所から落ちたりといった恐ろしい夢にうなされて目覚めてしまう。そんな「悪夢」の経験は、多くの人が一度は体験するものです。一時的なものであればまだしも、頻繁に悪夢を見るようになると、睡眠の質が低下し、日中の活動にも支障をきたしかねません。

「なぜこんな夢ばかり見るのだろう」「どうすれば悪夢を見なくなるのか」といった悩みや疑問を抱えている方も少なくないでしょう。悪夢は、単なる不快な夢というだけでなく、私たちの心や身体が発している重要なサインである可能性があります。

この記事では、悪夢の基本的な定義から、その背景にあるさまざまな原因を徹底的に掘り下げます。ストレスや生活習慣との深い関係、睡眠のメカニズムとの関連性を解説し、今日からすぐに実践できる具体的な対策を8つ厳選してご紹介します。さらに、悪夢を見てしまった時の対処法や、症状が続く場合に考えられる病気の可能性、そしてより良い夢を見るためのヒントまで、網羅的に解説していきます。

この記事を読み終える頃には、悪夢に対する漠然とした不安が解消され、質の高い睡眠を取り戻すための一歩を踏み出せるはずです。

目次

悪夢とは

多くの人が「怖い夢」として一括りにしてしまいがちな悪夢ですが、睡眠医学の世界では明確な定義が存在します。悪夢を正しく理解することは、その原因を探り、適切な対策を講じるための第一歩です。ここでは、悪夢の定義と特徴、そして「ただの怖い夢」との違いについて詳しく解説します。

悪夢の定義と特徴

悪夢とは、睡眠中に見る夢の中でも、極めて不快で鮮明な内容を持ち、強いネガティブな感情(恐怖、不安、怒り、悲しみ、嫌悪など)を伴うものを指します。多くの場合、夢の内容は個人の安全や生存、身体的な統合性、あるいは自尊心を脅かすようなテーマを含んでいます。

悪夢には、以下のような特徴があります。

- 鮮明で複雑なストーリー性: 悪夢は、単に怖いというだけでなく、まるで映画のように詳細で、論理的ではないものの、一貫したストーリー展開を持つことがよくあります。登場人物や場所、出来事がリアルに感じられるため、より一層の恐怖を感じます。

- 強い情動反応: 夢の中で、心臓が張り裂けそうなほどの恐怖や、どうしようもない絶望感、激しい怒りといった強い感情を体験します。

- 突然の覚醒: 夢のクライマックスや最も恐ろしい場面で、恐怖のあまり目が覚めることが大きな特徴です。目が覚めた後も、動悸、発汗、息切れといった身体的な反応を伴うことがあります。

- 内容の想起: 目が覚めた直後、夢の内容を詳細に思い出すことができます。この鮮明な記憶が、覚醒後も恐怖や不安を持続させる原因となります。

- 再入眠困難: 悪夢の恐怖や不快感により、再び眠りにつくことが怖くなったり、難しくなったりします。これが睡眠不足や睡眠の質の低下に直結します。

よく見られる悪夢のテーマとしては、「何者かに追いかけられる」「高いところから落ちる」「攻撃される」「大切な人を失う」「試験や大事な場面で失敗する」といったものが挙げられます。これらのテーマは、現実世界で抱えているプレッシャーや不安が象徴的に現れたものと考えられています。

悪夢は、それ自体が睡眠を妨害し、日中の眠気や集中力の低下、気分の落ち込みなどを引き起こす原因となります。つまり、悪夢は単なる「嫌な夢」ではなく、私たちの心身の健康に直接影響を及ぼす可能性のある、注意すべき睡眠現象なのです。

ただの怖い夢との違い

「悪夢」と「ただの怖い夢」は、どのように区別されるのでしょうか。その境界線は曖昧に感じられるかもしれませんが、睡眠医学的にはいくつかの明確な違いがあります。最も大きな違いは「覚醒の有無」と「覚醒後の心身への影響度」です。

| 項目 | 悪夢 | ただの怖い夢 |

|---|---|---|

| 覚醒 | 強い恐怖や不快感で目が覚めることが多い | 目が覚めずに朝まで眠り続けることが多い |

| 内容の記憶 | 内容を鮮明かつ詳細に覚えている | ほとんど覚えていないか、断片的にしか思い出せない |

| 覚醒後の感情 | 恐怖、不安、動揺がしばらく続く | 起きた時には特に感情を引きずらない |

| 身体的反応 | 動悸、発汗、息切れなどを伴うことがある | 特徴的な身体反応はほとんどない |

| 再入眠への影響 | 恐怖心から再び眠るのが難しくなることがある | 影響はほとんどなく、すぐに眠れる |

「ただの怖い夢」は、睡眠中に少し不快な内容の夢を見たとしても、それで目が覚めることは少なく、朝起きた時には内容をほとんど忘れているか、「なんだか怖い夢だったな」と感じる程度です。日中の活動に影響を及ぼすことはほとんどありません。

一方で「悪夢」は、その強烈な内容と感情によって睡眠が中断され、覚醒後も心身に影響が残ります。この「睡眠を妨害し、日中の機能にまで影響を及ぼす」という点が、悪夢を単なる怖い夢と区別する重要なポイントです。

また、似ているようで異なる現象に「夜驚症(やきょうしょう)」があります。夜驚症は、睡眠中に突然叫び声や悲鳴をあげ、起き上がって歩き回るなどのパニック状態を示しますが、深いノンレム睡眠中に起こるため、本人はその間の出来事や夢の内容をほとんど覚えていません。対照的に、悪夢は浅いレム睡眠中に起こり、本人が夢の内容をはっきりと覚えているという点で根本的に異なります。

このように、悪夢は特有の定義と特徴を持つ現象です。その違いを理解することで、自分の経験がどのレベルにあるのかを客観的に把握し、適切な対処法を考える手助けとなります。

悪夢を見る主な原因

悪夢は、さまざまな要因が複雑に絡み合って引き起こされます。その原因を理解することは、悪夢を減らし、安らかな眠りを取り戻すための重要な鍵となります。ここでは、悪夢を見る主な原因を「精神的要因」「生活習慣」「身体的要因」など、多角的な視点から詳しく解説していきます。

| 原因カテゴリ | 具体的な要因 | 悪夢への影響メカニズム |

|---|---|---|

| 精神的要因 | 日常のストレス、不安、悩み、トラウマ(PTSD) | 脳が未解決の問題を処理しようとする過程、または扁桃体の過活動によりネガティブな夢が生成されます。 |

| 生活習慣 | 睡眠不足、不規則な睡眠、栄養の偏り | レム睡眠の増加(レムリバウンド)や、神経伝達物質のバランスの乱れが影響します。 |

| 就寝前の行動 | 直前の食事、アルコール・カフェイン、スマホ利用 | 消化活動による脳の活性化、睡眠サイクルの乱れ、ブルーライトや情報による脳の興奮が原因となります。 |

| 睡眠環境 | 明るさ、騒音、不快な温度・湿度、合わない寝具 | 身体的な不快感が脳へのストレスとなり、夢の中で脅威として解釈されることがあります。 |

| 身体的要因 | 睡眠時無呼吸症候群、発熱、精神疾患(うつ病など) | 低酸素状態による危機感、高熱による脳機能の混乱、神経伝達物質のバランスの乱れなどが考えられます。 |

| その他 | 薬の副作用 | 特定の薬剤が脳内の神経伝達物質に作用し、副作用として悪夢を誘発することがあります。 |

ストレスや精神的な負担

悪夢の最も一般的で強力な引き金となるのが、ストレスや精神的な負担です。私たちの脳は、睡眠中に日中の出来事や感情を整理・処理しています。そのため、心に強い負担がかかっていると、それが夢の内容に色濃く反映されるのです。

日常生活の不安や悩み

仕事のプレッシャー、複雑な人間関係、将来への不安、経済的な問題、学業の悩みなど、私たちが日常的に抱えるストレスは、悪夢の肥沃な土壌となります。日中に解決できなかった問題や抑圧された感情は、夜、眠っている間に心のスクリーンに映し出されます。

例えば、職場で上司に叱責された経験が「何者かに追いかけられる夢」に、大事なプレゼンテーションへのプレッシャーが「準備不足で失敗する夢」に変換されることがあります。これは、脳がストレスフルな出来事を処理し、適応しようとする過程で起こる自然な反応とも言えます。しかし、ストレスが過度であったり、慢性化したりすると、この処理プロセスが過剰に働き、悪夢が頻発するようになります。

トラウマ体験

事故、災害、暴力、虐待といった深刻なトラウマ体験は、悪夢と非常に強い関連があります。特に、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の診断を受けた人の多くは、トラウマとなった出来事をそのまま、あるいは象徴的な形で再体験する悪夢に繰り返し苛まれます。

これは、生命の危機に瀕するような強烈な体験によって、脳の恐怖を司る「扁桃体(へんとうたい)」が過剰に活動しやすくなるためです。扁桃体が過活動状態にあると、些細な刺激にも敏感に反応し、睡眠中に恐怖の記憶を呼び覚ましてしまうのです。このような悪夢は、単に不快なだけでなく、トラウマを再活性化させ、回復を妨げる要因にもなり得ます。

不規則な生活習慣

見過ごされがちですが、日々の生活習慣の乱れも、悪夢の重要な原因となります。特に睡眠と食事の乱れは、睡眠の質そのものを低下させ、悪夢を見やすい状態を作り出してしまいます。

睡眠不足や不規則な睡眠リズム

意外に思われるかもしれませんが、睡眠不足は悪夢の有力な原因です。睡眠時間が不足すると、私たちの身体はそれを補おうとして、次回の睡眠時に「レム睡眠」の割合を増やそうとします。この現象は「レムリバウンド」と呼ばれます。後述しますが、夢のほとんどはレム睡眠中に見られるため、レム睡眠の時間が増えれば、それに伴って悪夢を見る機会も増えてしまうのです。

また、平日と休日で就寝・起床時間が大きく異なる、夜勤や交代勤務で睡眠リズムが不規則になる、といった生活も体内時計を混乱させます。体内時計が乱れると、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌がうまくいかなくなり、睡眠が浅くなったり、中途覚醒が増えたりして、結果的に悪夢につながりやすくなります。

栄養バランスの偏った食事

食事が睡眠に与える影響は小さくありません。特定の栄養素の不足が、悪夢の一因となる可能性も指摘されています。例えば、神経の興奮を鎮め、リラックス効果のあるGABAや、睡眠ホルモン・メラトニンの材料となるセロトニンを作り出すのに必要なビタミンB6やトリプトファンなどが不足すると、精神的な安定が損なわれ、睡眠の質が低下する可能性があります。

極端なダイエットや偏った食生活は、こうした栄養素の欠乏を招き、間接的に悪夢を引き起こす土壌を作ってしまうことがあるのです。

寝る前の行動

就寝直前の何気ない行動が、安らかな眠りを妨げ、悪夢の引き金を引いているケースは少なくありません。

就寝直前の食事

寝る直前に食事を摂る、特に脂っこいものや消化に悪いものを食べると、胃腸は睡眠中も活発に働き続けなければなりません。この消化活動が体の代謝を高め、脳を覚醒状態に近づけてしまいます。脳が活発な状態では、夢もより鮮明で奇妙なものになりやすく、悪夢につながる可能性が高まります。「満腹で寝ると悪夢を見る」という経験則には、科学的な根拠があるのです。

アルコールやカフェインの摂取

「寝酒」としてアルコールを飲む習慣がある人もいますが、これは睡眠にとって逆効果です。アルコールは確かに入眠を一時的に促進しますが、数時間後、体内で分解されると「アセトアルデヒド」という覚醒作用のある物質に変わります。これにより、睡眠の後半部分が浅くなり、中途覚醒や悪夢の原因となります。

言わずもがな、カフェインには強力な覚醒作用があります。コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインは、人によっては摂取後8時間以上も体内に留まることがあります。夕方以降のカフェイン摂取は、寝つきを悪くするだけでなく、睡眠全体の質を著しく低下させ、悪夢のリスクを高めます。

スマートフォンやPCの利用

現代人にとって最も身近な悪夢の原因の一つが、就寝前のデジタルデバイス利用です。スマートフォンやPC、タブレットの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制します。これにより、体内時計が「まだ昼だ」と勘違いし、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。

さらに、SNSの刺激的な情報、ニュース、ホラーやサスペンス系の動画などは、脳を興奮させ、不安や恐怖といった感情をかき立てます。これらの情報が頭に残ったまま眠りにつくと、その内容が夢に反映され、悪夢として現れやすくなるのです。

睡眠環境の問題

寝室の環境が快適でないことも、睡眠の質を下げ、悪夢を誘発する一因です。部屋が明るすぎる、テレビの音や外の騒音が気になる、部屋が暑すぎる・寒すぎる、湿気が多い、寝具が体に合っていないといった物理的な不快感は、睡眠中であっても脳にとってはストレスとなります。

例えば、掛け布団が重すぎて息苦しいと感じると、それが夢の中で「何かに圧迫される夢」として現れたり、部屋が暑すぎることが「火事の夢」につながったりすることがあります。身体が感じる不快な刺激を、脳が夢の中で脅威的な出来事として解釈してしまうのです。

身体的な病気や体調不良

悪夢は、何らかの身体的な病気や不調のサインである場合もあります。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠中に気道が塞がれ、一時的に呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」は、悪夢の典型的な原因の一つです。呼吸が止まると体内の酸素濃度が低下し、脳が「危険だ!」というアラームを発します。この生命の危機感が、溺れる、窒息する、追い詰められるといった切迫した内容の悪夢を引き起こすのです。大きないびきをかく、日中に強い眠気があるといった症状があれば、この病気を疑う必要があります。

発熱

風邪やインフルエンザなどで高熱が出た時に、うなされたり、奇妙で断片的な悪夢を見たりした経験がある人は多いでしょう。高熱は脳の温度調節中枢や情報処理機能に影響を与え、一時的に混乱した状態(せん妄に近い状態)を引き起こします。これが、非現実的で不快な夢の原因となります。

うつ病などの精神疾患

うつ病や不安障害といった精神疾患は、悪夢と密接な関係があります。これらの疾患は、セロトニンやノルアドレナリンといった脳内の神経伝達物質のバランスを崩し、感情のコントロールを難しくします。その結果、ネガティブな感情が優位になり、悲しみや絶望感、不安を伴う悪夢が頻繁に見られるようになります。悪夢が気分の落ち込みをさらに悪化させ、悪循環に陥ることも少なくありません。

薬の副作用

服用している薬の副作用として、悪夢が現れることもあります。特に、脳内の神経伝達物質に作用するタイプの薬は、夢の内容に影響を与える可能性があります。例えば、一部の降圧薬(ベータ遮断薬)、パーキンソン病の治療薬、禁煙補助薬、特定の抗うつ薬などが、副作用として鮮明な夢や悪夢を報告されています。もし、新しい薬を飲み始めてから悪夢が増えたと感じる場合は、自己判断で中断せず、処方した医師や薬剤師に相談することが重要です。

悪夢と睡眠のメカニズム

なぜ私たちは悪夢を見るのでしょうか。その謎を解く鍵は、私たちの睡眠サイクル、特に「レム睡眠」と呼ばれる特殊な睡眠段階に隠されています。悪夢と睡眠の科学的なメカニズムを理解することで、なぜ特定の状況で悪夢を見やすくなるのかがより深く分かります。

悪夢はレム睡眠中に見やすい理由

私たちの睡眠は、一晩のうちに「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」という2種類の睡眠を約90分の周期で繰り返しています。

- ノンレム睡眠: 眠りに入ってすぐ現れる睡眠で、眠りの深さによってステージ1から3まで分かれています。特にステージ3は「深睡眠」や「徐波睡眠」とも呼ばれ、脳を休息させ、成長ホルモンを分泌し、心身の疲労を回復させるための重要な時間です。この間、脳の活動は鎮静化しています。

- レム睡眠(REM睡眠): “Rapid Eye Movement”(急速眼球運動)の略で、名前の通り、閉じたまぶたの下で眼球が素早く動いているのが特徴です。ノンレム睡眠とは対照的に、脳は覚醒時に近いほど活発に活動しています。このレム睡眠は、記憶の整理・定着、感情の処理、学習といった高度な精神活動を担っていると考えられています。

そして、私たちが体験する夢のほとんどは、この脳が活発なレム睡眠中に見られています。 では、なぜレム睡眠中は悪夢が生まれやすいのでしょうか。その理由は、レム睡眠中の脳の特殊な活動パターンにあります。

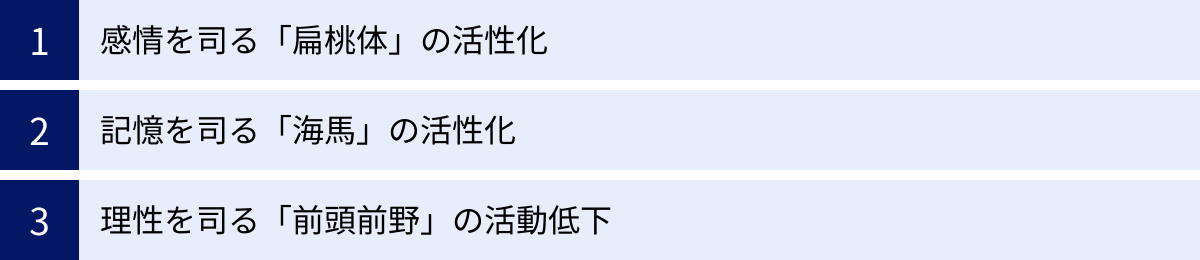

レム睡眠中、脳の中では次のようなことが起こっています。

- 感情を司る「扁桃体」の活性化: 恐怖、不安、怒りといった原始的な感情を生み出す「扁桃体」や、その周辺の「大脳辺縁系」と呼ばれる部位が非常に活発になります。これにより、夢に強い感情的な色彩が与えられます。

- 記憶を司る「海馬」の活性化: 日中の出来事や過去の記憶を司る「海馬」も活発に働き、記憶の断片を夢の材料として提供します。

- 理性を司る「前頭前野」の活動低下: 一方で、論理的思考、理性、計画、自己抑制などを担当する「前頭前野」の活動は著しく低下します。

この3つの組み合わせが、悪夢を生み出す完璧なレシピとなります。つまり、理性のブレーキが効かない状態で、感情のアクセルが全開になり、記憶の断片が自由に組み合わされる。 その結果、現実ではあり得ないような奇妙で非論理的なストーリーでありながら、強烈な恐怖や不安だけはリアルに感じられる、という悪夢特有の体験が生まれるのです。

さらに、レム睡眠中にはもう一つ重要な特徴があります。それは「筋アトニア」と呼ばれる状態で、脳からの指令により、手足の骨格筋の緊張が完全に失われ、体が動かなくなります。これは、夢の内容に合わせて体が動いてしまい、自分や周りを傷つけないようにするための安全装置です。しかし、心拍数や呼吸は不規則になりやすく、夢の内容と連動して動悸や息切れが起こることがあります。この身体的な反応が、夢の中の恐怖感をさらに増幅させるのです。

睡眠サイクルは一晩に4〜5回繰り返されますが、夜が更けるにつれて、ノンレム睡眠の時間は短くなり、レム睡眠の時間は長くなる傾向があります。そのため、明け方に最も長いレム睡眠が現れ、結果として「明け方に悪夢を見て飛び起きる」という経験が多くなるのです。

前述した「睡眠不足が悪夢の原因になる」というのも、このメカニズムで説明できます。睡眠が不足すると、脳は失われたレム睡眠を取り戻そうと「レムリバウンド」を起こし、次回の睡眠でレム睡眠の密度と時間が増加します。これにより、鮮明で強烈な夢、すなわち悪夢を見る確率が高まるというわけです。

このように、悪夢はレム睡眠という特殊な脳の状態が生み出す産物です。このメカニズムを理解すれば、レム睡眠を乱す要因(ストレス、アルコール、不規則な生活など)を避けることが、いかに悪夢対策として有効であるかが分かります。

悪夢を見ないために!今日からできる対策8選

悪夢の原因やメカニズムを理解したところで、いよいよ具体的な対策について見ていきましょう。悪夢は心身からのSOSサインです。そのサインに耳を傾け、生活習慣や環境を見直すことで、不快な夢を減らし、安らかな夜を取り戻すことができます。ここでは、誰でも今日から始められる8つの効果的な対策を、具体的な方法とともに詳しく解説します。

① 寝る前にリラックスする時間を作る

一日の終わり、交感神経が優位な興奮状態から、副交感神経が優位なリラックス状態へとスムーズに切り替えることは、質の高い睡眠への入り口です。就寝前の30分〜1時間は「入眠儀式」として、心と体を落ち着かせるための自分だけの時間を設けましょう。

ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる

熱いお風呂は交感神経を刺激してしまいますが、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かることは、非常に効果的なリラックス方法です。入浴によって一時的に上昇した深部体温が、お風呂から上がった後に徐々に下がっていく過程で、体は自然と眠りの準備を始めます。この体温の変化が、強い眠気を誘発するのです。血行が促進され、筋肉の緊張もほぐれるため、心身ともにリラックスできます。

落ち着く音楽や香りを楽しむ

音や香りは、直接的に脳に働きかけ、気分を落ち着かせる力を持っています。心拍数に近いゆったりとしたテンポの音楽(クラシック、ヒーリングミュージック、自然音など)は、心身をリラックスモードに導きます。歌詞のないインストゥルメンタル曲がおすすめです。

また、アロマテラピーも有効です。特にラベンダー、カモミール、サンダルウッド、ベルガモットなどの精油には鎮静作用があるとされ、不安を和らげ、穏やかな眠りを誘う効果が期待できます。アロマディフューザーで香りを拡散させたり、ティッシュに1〜2滴垂らして枕元に置いたりするだけで、寝室が癒やしの空間に変わります。

軽いストレッチや瞑想を行う

日中の活動で凝り固まった筋肉を、就寝前にゆっくりとほぐしてあげましょう。激しい運動は避け、呼吸に合わせて筋肉を伸ばすような静的なストレッチが効果的です。特に、肩甲骨周りや股関節、太ももの裏などを意識して伸ばすと、全身の血流が良くなり、リラックスできます。

また、近年注目されているマインドフルネス瞑想や呼吸法も、頭の中の雑念を払い、心を落ち着かせるのに役立ちます。方法は簡単です。「4秒かけて鼻から息を吸い、7秒間息を止め、8秒かけて口からゆっくり息を吐き出す」という「4-7-8呼吸法」などを数回繰り返すだけでも、心拍数が落ち着き、副交感神経が優位になります。

② 睡眠環境を快適に整える

睡眠中の無意識の不快感は、悪夢の引き金になります。「ただ眠るだけの場所」ではなく、「最高の休息を得るための空間」として、寝室の環境を見直してみましょう。

自分に合った寝具を選ぶ

毎日6〜8時間、体を預ける寝具は睡眠の質を左右する最も重要な要素です。枕が高すぎたり低すぎたりすると、首や肩に負担がかかり、いびきや無呼吸の原因にもなります。マットレスは、硬すぎると体に圧力がかかり、柔らかすぎると腰が沈み込んで寝姿勢が崩れます。自分の体格や寝姿勢(仰向け、横向きなど)に合ったものを選ぶことが大切です。可能であれば、専門店で専門家のアドバイスを受けながら試してみることをおすすめします。

部屋を暗く静かにする

光はメラトニンの分泌を妨げ、睡眠を浅くします。遮光性の高いカーテンを利用して、外からの光を完全にシャットアウトしましょう。豆電球や常夜灯も、人によっては睡眠の質を低下させる可能性があります。真っ暗闇が不安な場合は、フットライトなど直接目に光が入らない間接照明を利用するのが良いでしょう。

また、生活音や交通騒音などが気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシンの活用も有効です。ホワイトノイズ(「ザー」という換気扇のような音)は、突発的な物音をかき消し、脳をリラックスさせる効果があると言われています。

快適な温度と湿度を保つ

寝室が暑すぎても寒すぎても、体は快適な睡眠を維持できません。一般的に、快適な睡眠のための室温は20℃前後、湿度は40〜60%が理想とされています。(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット)夏はエアコンのタイマー機能を活用し、冬は加湿器を使うなどして、一年を通して快適な温湿度を保つ工夫をしましょう。

③ 規則正しい生活を心がける

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を調節する「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。このリズムを整えることが、安定した睡眠の基本です。

毎日同じ時間に起きる・寝る

体内時計を安定させる最も効果的な方法は、就寝時間よりも「起床時間」を一定に保つことです。平日に寝不足だからといって、休日に昼過ぎまで寝てしまうと、体内時計が大きく乱れ、「社会的時差ボケ」と呼ばれる状態になります。これにより、日曜の夜に寝付けなくなり、月曜の朝がつらくなるという悪循環に陥ります。休日の寝坊も、平日との差を2時間以内に留めるようにしましょう。

朝日を浴びて体内時計をリセットする

朝起きたら、まずカーテンを開けて太陽の光を浴びる習慣をつけましょう。朝日を浴びることで、脳内でセロトニンという神経伝達物質が分泌され、乱れた体内時計がリセットされます。このセロトニンは、約14〜16時間後に睡眠ホルモンであるメラトニンに変化するため、朝の光が夜の眠りを良くするのです。15分程度、窓際で過ごしたり、軽く散歩したりするだけでも効果があります。

④ 日中に適度な運動をする

日中に体を動かす習慣は、夜の睡眠の質を向上させます。ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングといったリズミカルな有酸素運動は、ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、心身をリフレッシュさせます。また、適度な肉体的疲労は、寝つきを良くし、深いノンレム睡眠の割合を増やす効果があります。

ただし、就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させ、体温を上げてしまうため逆効果です。運動は、就寝の3時間前までには終えるようにしましょう。

⑤ ストレスを上手に解消する

悪夢の最大の原因であるストレスと上手に付き合うことは、根本的な解決策となります。ストレスをゼロにすることは不可能ですが、溜め込まずにこまめに発散する方法を見つけることが重要です。

趣味に没頭する時間を作る、信頼できる友人や家族と話す、自然豊かな場所で過ごす、ペットと触れ合うなど、自分が「心地よい」と感じる活動を意識的に生活に取り入れましょう。また、自分の感情や悩みを日記やノートに書き出す「ジャーナリング」も、頭の中を整理し、客観的に問題を見つめ直すのに役立ちます。

⑥ 寝る前の食事や飲み物に気をつける

就寝前の飲食は、睡眠の質に直接影響します。夕食は、就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。消化活動が落ち着いた状態で眠りにつくことで、深い睡眠が得られやすくなります。

アルコールやカフェインは、前述の通り睡眠を妨げる代表的なものです。特にカフェインは、コーヒーや紅茶だけでなく、緑茶、ほうじ茶、ウーロン茶、コーラ、チョコレート、エナジードリンクなどにも含まれているため注意が必要です。夕方以降は、これらの摂取を避けるようにしましょう。寝る前に何か飲みたい場合は、カモミールティーなどのハーブティーやホットミルクがおすすめです。

⑦ 悪夢の内容をポジティブに書き換える

これは、PTSDの治療などにも用いられる認知行動療法の一種で、「イメージリハーサル療法(IRT)」と呼ばれるテクニックです。悪夢に積極的に働きかけ、その恐怖を克服することを目指します。

- 悪夢を思い出し、書き出す: 見てしまった悪夢の内容を、できるだけ詳細に書き出します。

- ストーリーを書き換える: その悪夢の結末や、途中の展開を、自分の思い通りに、安心できる、あるいはポジティブな内容に書き換えます。 例えば、「追いかけられていたが、実は昔の友人で再会を喜んだ」「高い所から落ちたが、背中に羽が生えて自由に空を飛んだ」など、どんな内容でも構いません。

- 新しいストーリーを練習する: 日中のリラックスした時間に、この新しく作ったポジティブなストーリーを、頭の中で繰り返しイメージ(リハーサル)します。これを毎日5〜10分程度続けます。

この練習を繰り返すことで、脳は悪夢のパターンを「上書き」し、実際に夢の内容が変化したり、たとえ悪夢を見ても恐怖感が和らいだりする効果が期待できます。

⑧ 就寝前の刺激的な情報を避ける

寝る前の1〜2時間は、脳を興奮させるような情報を遮断する「デジタル・デトックス」の時間にしましょう。ホラー映画やサスペンスドラマ、暴力的なニュースやゲームはもちろんのこと、SNSでの他人との比較や、仕事のメールチェックなども、無意識のうちに不安やストレスを高めます。

スマートフォンやPCは寝室に持ち込まず、代わりにリラックスできる読書(紙の本が望ましい)や、穏やかな音楽鑑賞、家族との団らんなど、心穏やかになれる活動に時間を使いましょう。

これらの8つの対策は、一つひとつは小さなことかもしれませんが、組み合わせることで大きな効果を発揮します。すべてを一度にやろうとせず、まずは自分にできそうなことから試してみてください。

悪夢を見てしまった時の対処法

どれだけ対策をしても、ストレスが多い時期などには悪夢を見てしまうことがあります。恐怖で心臓がバクバクし、汗びっしょりで目覚めた時、どうすれば心を落ち着けて再び眠りにつけるのでしょうか。パニックにならず、適切に対処する方法を知っておくことで、悪夢のダメージを最小限に抑えることができます。

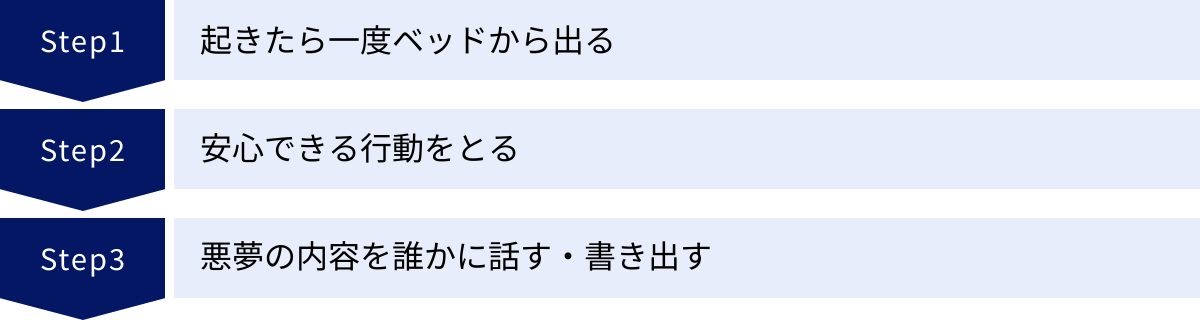

起きたら一度ベッドから出る

悪夢で目覚めた後、恐怖感を引きずったまま布団の中でじっとしているのは避けましょう。これを繰り返すと、脳が「ベッド=怖いことが起こる場所」と学習してしまい、不眠の原因になる可能性があります。

思い切って一度ベッドから出て、部屋の明かりをつけ、場所を変えることが重要です。リビングへ移動したり、キッチンへ行ったりするだけでも、悪夢の続きを見てしまうのではないかという恐怖から意識を切り離し、気分を転換する助けになります。これは、不眠症の治療で用いられる「刺激制御法」にも通じる考え方です。

安心できる行動をとる

悪夢によって高ぶった交感神経を鎮め、リラックスモードに切り替えるための行動をとりましょう。これは、人によってさまざまですが、自分が「ホッとする」と感じられることが大切です。

例えば、以下のような行動がおすすめです。

- 温かい飲み物を飲む: カフェインの入っていないハーブティー(カモミール、ペパーミントなど)や白湯、ホットミルクなどをゆっくり飲みましょう。体の中から温まることで、心身の緊張がほぐれます。

- 心を落ち着ける五感への刺激: 優しい肌触りのブランケットにくるまる、好きな香りのハンドクリームを塗る、落ち着く音楽を小さな音で聴くなど、心地よい感覚に意識を集中させます。

- 穏やかな活動: パラパラとめくれるような雑誌や写真集を眺める、簡単なパズルを解くなど、頭を使いすぎず、悪夢の内容から気をそらせるような単純作業も効果的です。

- ペットと触れ合う: もしペットを飼っているなら、撫でたり抱きしめたりすることで、安心感をもたらす「オキシトシン」というホルモンが分泌され、心を落ち着けるのに非常に有効です。

重要なのは、スマートフォンやテレビを見ないことです。ブルーライトや刺激的な情報は、せっかく落ち着きかけた脳を再び興奮させてしまいます。

悪夢の内容を誰かに話す・書き出す

悪夢の恐怖は、一人で抱え込んでいるとどんどん増幅してしまいます。その内容を外部に「吐き出す」ことで、客観的に捉え直し、感情を整理することができます。

もし、夜中に話を聞いてくれる家族やパートナーがいるなら、夢の内容を話してみましょう。「そんな夢を見たんだね、怖かったね」と共感してもらうだけでも、孤独感が和らぎ、安心感を得られます。

それが難しい場合は、ベッドサイドにノートとペンを置いておき、夢の内容を書き出す「ジャーナリング」が非常に効果的です。感情のままに書きなぐることで、頭の中から恐怖を追い出すことができます。書き出した内容を読み返して、「これは現実じゃない、ただの夢だ」と自分に言い聞かせることで、夢と現実の境界線をはっきりと認識し直し、コントロール感を取り戻すことができます。

これらの対処法を試して心が落ち着いたら、再びベッドに戻りましょう。無理に「眠らなければ」と焦る必要はありません。リラックスした状態で、自然な眠気が訪れるのを待つのが一番です。

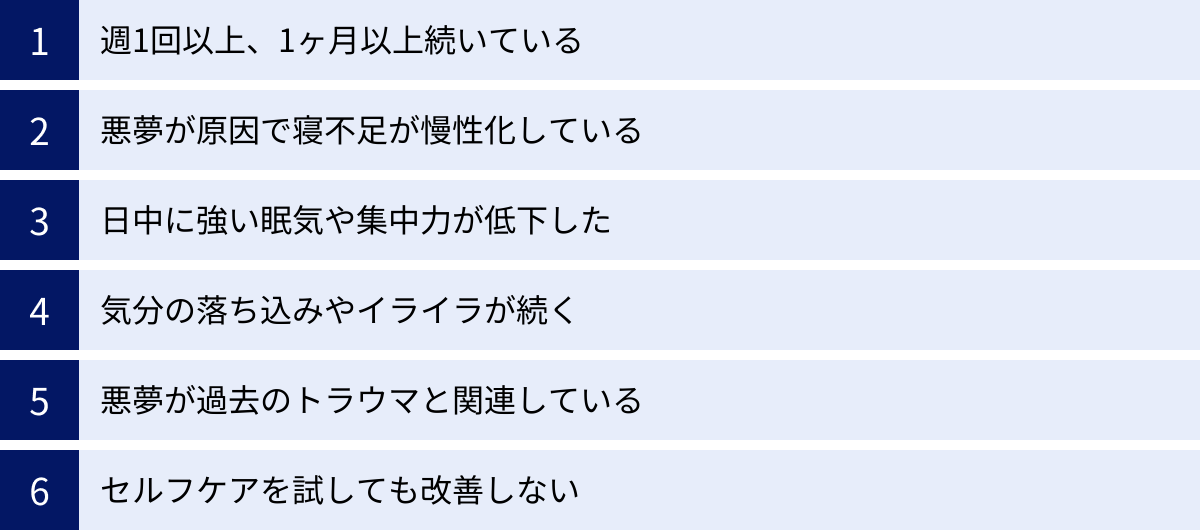

悪夢が続く場合は病気の可能性も

セルフケアを試しても悪夢が頻繁に続き、日常生活にまで支障が出ている場合、それは単なる「嫌な夢」ではなく、治療が必要な「悪夢障害」や、他の病気が隠れているサインかもしれません。ここでは、医療機関の受診を検討すべき目安や、何科にかかればよいのかについて解説します。

悪夢障害とは

悪夢障害(Nightmare Disorder)は、睡眠障害の一つとして医学的に定義されている疾患です。その特徴は、単に悪夢を見ることだけではありません。国際的な診断基準であるDSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)によると、悪夢障害の診断には以下の点が重視されます。

- 非常に不快で、内容をよく覚えている夢(悪夢)を繰り返し体験する。

- 悪夢から覚醒した際、すぐに状況を認識し、意識ははっきりしている。

- その夢の体験、またはそれに伴う睡眠の中断が、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、その他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。

つまり、最も重要なポイントは、悪夢を見ること自体よりも、悪夢によって本人がどれだけ苦痛を感じているか、そしてその結果として日中の生活(仕事、学業、人間関係など)にどれだけ悪影響が出ているかという点です。

例えば、「悪夢を見るのが怖くて眠れない」「寝不足で日中の集中力が続かない」「気分が落ち込んで何もやる気が起きない」といった状態が続いている場合は、悪夢障害の可能性が考えられます。頻度としては週に1回以上などが多いですが、たとえ月数回でも本人の苦痛が強ければ診断の対象となり得ます。

医療機関を受診する目安

自分の状態が受診を必要とするレベルなのかどうか、判断に迷うこともあるでしょう。以下のようなサインが見られる場合は、専門家への相談を検討することをおすすめします。

- 頻度と期間: 悪夢が週に1回以上の頻度で、1ヶ月以上にわたって続いている。

- 睡眠への影響: 悪夢のために眠りにつくのが怖い(入眠恐怖)、夜中に何度も目が覚める、寝不足が慢性化している。

- 日中への影響: 日中に強い眠気がある、集中力や記憶力が低下した、仕事や家事でミスが増えた。

- 精神的な影響: 気分が常に落ち込んでいる、イライラしやすい、不安感が強い、外出するのが億劫になった。

- トラウマとの関連: 悪夢の内容が、過去の特定のつらい出来事(事故、災害など)と関連している。

- セルフケアの効果: これまで紹介したような生活習慣の改善やリラックス法を試しても、一向に改善しない。

これらの項目に一つでも当てはまり、悪夢によって生活の質(QOL)が著しく低下していると感じるならば、それは専門家の助けを求めるべきサインです。

何科を受診すればよいか

悪夢の治療を考えた時、どの診療科を受診すればよいのかは重要な問題です。原因によって適切な専門科が異なります。

精神科・心療内科

悪夢の背景に、ストレス、不安、うつ病、PTSD(心的外傷後ストレス障害)といった心の問題が強く関わっていると考えられる場合に適しています。精神科や心療内科では、まず詳しい問診を通して、患者さんが抱えている心理的な背景を探ります。

治療法としては、カウンセリングを通じてストレスへの対処法を学んだり、悪夢の内容をポジティブに書き換える練習をする「イメージリハーサル療法」などの認知行動療法(CBT)を行ったりします。また、症状に応じて、不安を和らげる薬や睡眠を安定させる薬などが処方されることもあります。

睡眠外来

いびきがひどい、睡眠中に呼吸が止まっていると指摘されたことがある、日中の眠気が異常に強いなど、睡眠時無呼吸症候群(SAS)やその他の睡眠関連疾患が疑われる場合は、睡眠外来(睡眠専門のクリニック)が適しています。

睡眠外来では、「終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)」という、一晩入院して脳波や呼吸、心電図などを詳しく調べる検査を行うことがあります。この検査によって、睡眠の質や量、睡眠中の異常行動などを客観的に評価し、正確な原因を突き止めます。睡眠時無呼吸症候群が原因であれば、CPAP(シーパップ)療法などの専門的な治療が行われます。

どちらを受診すべきか迷う場合は、まずかかりつけの内科医に相談してみるのも一つの方法です。また、心の問題が主な原因だと感じるなら精神科・心療内科、いびきや呼吸の問題が気になるなら睡眠外来、というように、最も気になる症状に合わせて選ぶとよいでしょう。大切なのは、一人で抱え込まずに専門家の力を借りることです。

良い夢を見るためのヒント

悪夢を「見ない」ための対策に加えて、一歩進んで、より積極的に「良い夢」を見るための工夫を取り入れてみてはいかがでしょうか。夢の内容を完全にコントロールすることはできませんが、眠りにつく前の心の状態を整えることで、穏やかで楽しい夢を見る可能性を高めることはできます。ここでは、ポジティブな気持ちで眠りにつくための簡単なヒントを2つご紹介します。

楽しいことを考えてから眠る

眠りにつく直前の思考は、その夜の夢の内容に影響を与えやすいと言われています。「ドリームインキュベーション(夢の培養)」という考え方があり、これは眠る前に特定のテーマについて考えることで、そのテーマに関連した夢を見ようとする試みです。これを応用し、ポジティブな夢を見るための心の準備をしましょう。

具体的には、ベッドに入ったら、その日あった「楽しかったこと」「嬉しかったこと」「感謝したこと」を3つ思い出すという習慣がおすすめです。これはポジティブ心理学で「スリーグッドシングス」と呼ばれるテクニックで、幸福感を高める効果が科学的に示されています。

例えば、「ランチで食べたパスタが美味しかった」「友人が面白い話をしてくれて笑った」「夕焼けがきれいだった」など、どんな些細なことでも構いません。一日の終わりにポジティブな出来事に意識を向けることで、心が満たされ、穏やかな気持ちで眠りに入ることができます。

また、行きたい旅行先の風景を思い浮かべたり、好きな映画のハッピーエンドのシーンを再生したり、理想の未来を想像したりするのも良いでしょう。幸福なイメージで頭の中を満たして眠りにつくことで、夢の世界にもそのポジティブな感情が持ち越されやすくなります。

幸福感をもたらす食事を意識する

食事が心身の状態に影響を与えるように、間接的に夢の質にも関わっている可能性があります。特定の栄養素が直接「良い夢」を見せるわけではありませんが、心を安定させ、睡眠の質を高めることで、結果的に穏やかな夢につながることは期待できます。

特に注目したいのが、「セロトニン」という神経伝達物質です。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、精神を安定させ、幸福感をもたらす働きがあります。そして、このセロトニンは夜になると睡眠ホルモン「メラトニン」に変化し、質の高い睡眠をサポートします。

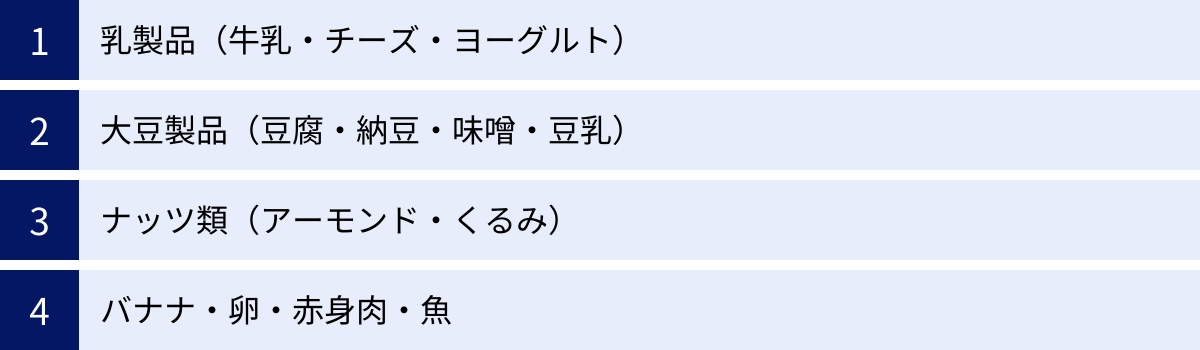

セロトニンの材料となるのは、「トリプトファン」という必須アミノ酸です。トリプトファンは体内では生成できないため、食事から摂取する必要があります。トリプトファンを多く含む食品には、以下のようなものがあります。

- 乳製品: 牛乳、チーズ、ヨーグルト

- 大豆製品: 豆腐、納豆、味噌、豆乳

- ナッツ類: アーモンド、くるみ

- その他: バナナ、卵、赤身肉、魚

これらの食品を、ビタミンB6(セロトニン合成を助ける)が豊富な玄米や魚、肉などと一緒に、日中の食事、特に朝食や昼食でバランス良く摂ることを意識してみましょう。

これは、良い夢を見るための即効性のある魔法ではありません。しかし、心と体に良い食事を心がけることは、日中の気分を向上させ、夜の安らかな眠りの土台を築くことにつながります。 健やかな心身の状態が、結果としてあなたを心地よい夢の世界へと誘ってくれるでしょう。

悪夢に悩む夜から解放され、毎晩安心して眠りにつけるように、この記事で紹介した様々なアプローチをぜひ試してみてください。