「最近よく眠れていない気がする」「朝起きても疲れが取れていない」といった悩みを抱えていませんか。現代社会において、質の高い睡眠を確保することは、多くの人にとって重要な課題となっています。心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に発揮するためには、睡眠の質を高めることが不可欠です。

この記事では、睡眠の重要性から、質を低下させる原因、そしてその解決策として注目されている人気の快眠グッズまで、幅広く解説します。ご自身の睡眠の悩みを解決するためのアイテム選びはもちろん、大切な人へのプレゼント選びの参考にもなるでしょう。

睡眠のメカニズムを理解し、自分に合ったグッズや生活習慣を見つけることで、あなたの毎日はより快適で充実したものに変わるはずです。この記事が、あなたにとって最高の睡眠を見つけるための羅針盤となることを願っています。

目次

なぜ重要?睡眠の質がもたらす心身への良い影響

私たちは人生の約3分の1を睡眠に費やしています。しかし、その時間が単なる「休息」や「活動の停止」だけではないことを、どれだけの人が意識しているでしょうか。質の高い睡眠は、心と身体の健康を維持し、日中の活動能力を最大限に引き出すための、極めて重要な生命活動です。なぜ睡眠がこれほどまでに重要なのか、その多岐にわたる良い影響を深く掘り下げていきましょう。

まず、睡眠の最も基本的な役割は「脳と身体の休息および修復」です。日中の活動で酷使された脳は、睡眠中に情報を整理し、不要な記憶を消去して、新しい情報を受け入れるためのスペースを確保します。これは、学習した内容を定着させる「記憶の固定化」というプロセスに直結しており、学業や仕事の成果に大きく影響します。また、身体の細胞は睡眠中に活発に新陳代謝を行い、傷ついた組織の修復や疲労物質の除去を進めます。筋肉痛や身体のだるさが一晩寝ることで和らぐのは、この修復機能のおかげです。

次に、「ホルモンバランスの調整」も睡眠の重要な役割です。睡眠中には、成長ホルモンをはじめとする様々なホルモンが分泌されます。成長ホルモンは、子供の成長だけでなく、大人の身体においても細胞の修復や再生、代謝の促進に不可欠です。逆に、食欲を抑制する「レプチン」というホルモンは睡眠中に増加し、食欲を増進させる「グレリン」は減少します。つまり、睡眠不足はホルモンバランスを乱し、過食や肥満のリスクを高めることにつながります。

さらに、「免疫機能の維持・強化」も見逃せないポイントです。睡眠中、私たちの体内では免疫細胞が活発に働き、ウイルスや細菌と戦うための準備を整えます。研究によれば、睡眠時間が不足すると免疫力が低下し、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなることが示されています。健康を維持し、病気に負けない身体を作るためには、十分な質の睡眠が欠かせません。

精神的な側面においても、睡眠の質は計り知れない影響を及ぼします。質の高い睡眠は、ストレス耐性を高め、感情を安定させる効果があります。睡眠不足になると、脳の前頭前野の機能が低下し、些細なことでイライラしたり、不安を感じやすくなったりします。逆に、ぐっすり眠れた翌朝は、気分がすっきりとし、前向きな気持ちで一日をスタートできる経験は誰にでもあるでしょう。これは、睡眠が精神的なリフレッシュと感情のコントロールに直接的に関わっている証拠です。

加えて、質の高い睡眠は「日中のパフォーマンス向上」に直結します。集中力、判断力、問題解決能力、そして創造性といった高度な認知機能は、十分な睡眠によって支えられています。睡眠不足の状態では、注意力が散漫になり、単純なミスが増えたり、新しいアイデアが浮かびにくくなったりします。重要な会議やプレゼンテーション、試験などの前日に徹夜をすることが、いかに非効率的であるかがわかります。

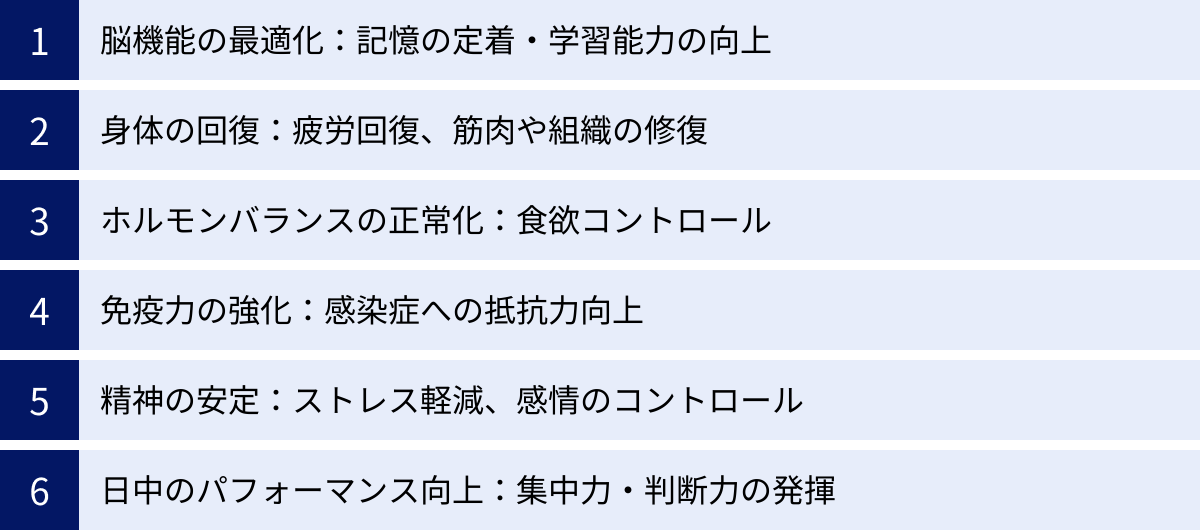

まとめると、質の高い睡眠がもたらす良い影響は以下の通り多岐にわたります。

- 脳機能の最適化:記憶の整理・定着、学習能力の向上

- 身体の回復:疲労回復、筋肉や組織の修復

- ホルモンバランスの正常化:成長促進、食欲コントロール、生活習慣病リスクの低減

- 免疫力の強化:感染症への抵抗力向上

- 精神の安定:ストレス軽減、感情のコントロール、ポジティブな気分の維持

- 日中のパフォーマンス向上:集中力、判断力、創造性の発揮

このように、睡眠への投資は、健康、仕事、学習、人間関係といった人生のあらゆる側面におけるパフォーマンスを向上させる、最も効果的な自己投資の一つと言えるでしょう。単に「眠る」のではなく、「質の高い睡眠を確保する」という意識を持つことが、より豊かで健康的な生活を送るための第一歩となるのです。

あなたの睡眠の質は大丈夫?睡眠の質が下がる主な原因

「毎日8時間寝ているはずなのに、なぜか疲れが取れない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」といった経験はありませんか。睡眠は「時間」だけでなく「質」が非常に重要です。そして、その質は日々の生活習慣や環境によって、知らず知らずのうちに低下していることがあります。ここでは、睡眠の質を低下させる主な原因を突き止め、あなたの睡眠を見直すきっかけを提供します。

まずは簡単なセルフチェックをしてみましょう。

- ベッドに入ってから30分以上寝つけないことがよくある

- 夜中に2回以上目が覚める

- 一度目が覚めると、なかなか寝つけない

- 予定していた起床時間より早く目覚めてしまう

- 朝、すっきりと起きられない

- 日中に強い眠気を感じることが多い

- いびきや歯ぎしりを指摘されたことがある

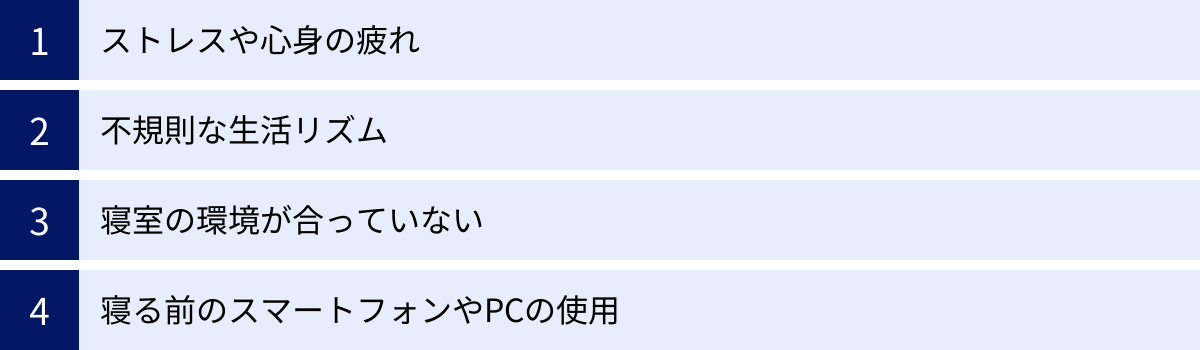

これらの項目に一つでも当てはまる場合、あなたの睡眠の質は何らかの原因によって妨げられている可能性があります。その主な原因を具体的に見ていきましょう。

ストレスや心身の疲れ

現代社会において、睡眠の質を低下させる最大の原因の一つが「ストレス」です。仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、経済的な不安など、様々なストレスは私たちの自律神経に直接影響を与えます。

自律神経には、心身を活動的にする「交感神経」と、リラックスさせる「副交感神経」の2つがあります。日中は交感神経が優位に働き、夜になると副交感神経が優位に切り替わることで、心身は休息モードに入り、自然な眠りへと誘われます。しかし、強いストレスにさらされ続けると、夜になっても交感神経が活発なままとなり、脳が興奮状態から抜け出せなくなります。その結果、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。

また、ストレスは「コルチゾール」というストレスホルモンの分泌を促します。コルチゾールは本来、朝に最も多く分泌され、私たちを目覚めさせる役割を担っています。しかし、慢性的なストレスによって夜間にもコルチゾールのレベルが高いままだと、覚醒作用が働いてしまい、深い睡眠を妨げる原因となります。

心身の疲れも同様です。特に、デスクワークによる長時間の同じ姿勢は、首や肩、背中の筋肉を緊張させ、血行を悪化させます。この身体的な緊張や痛みが、無意識のうちにリラックスを妨げ、快適な眠りを阻害するのです。逆に、過度な運動による身体的疲労も、交感神経を刺激しすぎてしまい、寝つきを悪くすることがあります。

このように、精神的なストレスと身体的な緊張は密接に関連し合い、互いに影響を及ぼしながら、私たちの貴重な睡眠時間を蝕んでいくのです。

不規則な生活リズム

私たちの身体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が、体温や血圧、ホルモンの分泌などをコントロールし、自然な眠りと目覚めのリズムを作り出しています。しかし、不規則な生活はこの精巧なリズムを簡単に狂わせてしまいます。

最も典型的な例が、「週末の寝だめ」です。平日の睡眠不足を解消しようと、土日に昼過ぎまで寝ていると、体内時計が後ろにずれてしまいます。その結果、日曜の夜に寝つけなくなり、月曜の朝は寝不足でスタートするという悪循環に陥ります。これは「社会的ジェットラグ(ソーシャル・ジェットラグ)」とも呼ばれ、時差ボケに似た不調を引き起こします。

また、シフト勤務や夜勤、長距離の移動なども、体内時計に大きな負担をかけます。身体が眠るべき時間に活動し、活動すべき時間に眠ろうとするため、ホルモンバランスや自律神経が乱れ、睡眠の質が著しく低下します。

食事の時間も体内時計に影響を与えます。特に、就寝直前の食事は、消化活動のために内臓が働き続けることになり、身体が休息モードに入れず、深い睡眠を妨げます。朝食を抜く習慣も、一日のリズムをスタートさせるスイッチが入らず、体内時計が乱れる一因となります。

規則正しい就寝・起床時間、食事のタイミングを意識することが、体内時計を正常に保ち、質の高い睡眠を得るための基本となります。

寝室の環境が合っていない

睡眠の質は、寝室という「空間」の質に大きく左右されます。どれだけ生活習慣に気をつけていても、寝室の環境が悪ければ、快適な睡眠は得られません。

- 光: 光は体内時計をリセットする最も強力な因子です。夜間に強い光を浴びると、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌が抑制され、脳が覚醒してしまいます。遮光性の低いカーテンから漏れる街灯の光や、電子機器の待機ランプ、豆電球の明かりでさえ、睡眠の質を低下させる可能性があります。理想は、目を閉じても開けても区別がつかないほどの暗闇です。

- 音: 生活音、交通騒音、家族のいびきなど、睡眠中の音は本人が意識していなくても脳を刺激し、眠りを浅くします。特に、突発的な大きな音は、交感神経を活性化させ、目が覚める原因となります。静かで落ち着いた環境を確保することが重要です。

- 温度・湿度: 快適な睡眠には、適切な温度と湿度が不可欠です。寝室が暑すぎたり寒すぎたりすると、体温調節のために身体が働き続け、深い睡眠に入れません。一般的に、夏場は25〜26℃、冬場は22〜23℃、湿度は年間を通じて50〜60%が快適とされています。寝具の中の温度や湿度(寝床内気候)も重要で、通気性や吸湿性の悪い寝具は、蒸れや冷えを引き起こし、睡眠の質を下げます。

- 寝具: 枕の高さが合っていない、マットレスが硬すぎたり柔らかすぎたりする、といった寝具の問題は、肩こりや腰痛の直接的な原因になるだけでなく、不快感から寝返りが増えたり、特定の部位に圧力がかかり続けたりして、熟睡を妨げます。

寝る前のスマートフォンやPCの使用

現代人にとって最も身近で、かつ深刻な睡眠阻害要因が、就寝前のデジタルデバイスの使用です。スマートフォンやPC、タブレットの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる波長の短い光です。

夜間にこのブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と錯覚し、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。その結果、寝つきが悪くなるだけでなく、睡眠全体のリズムが後ろにずれ込んでしまいます。研究によっては、就寝前に2時間スマホを使用すると、メラトニンの分泌が20%以上抑制されるとの報告もあります。

さらに、問題はブルーライトだけではありません。SNSの閲覧、ニュースのチェック、ゲームや動画の視聴といった行為は、脳を情報で満たし、興奮状態にさせます。他人の投稿を見て羨望や嫉妬を感じたり、ショッキングなニュースに触れて不安になったりすることは、心をリラックスモードから遠ざけ、交感神経を活性化させてしまいます。

「眠る前に少しだけ」のつもりが、私たちの脳と身体を覚醒させ、質の高い睡眠から遠ざけているという事実を認識し、意識的にデジタルデバイスから離れる「デジタルデトックス」の時間を設けることが、現代における快眠の鍵と言えるでしょう。

失敗しない快眠グッズの選び方

睡眠の質を高めるためには、まず自分の睡眠課題を正しく理解し、それに合った解決策を選ぶことが重要です。快眠グッズは多種多様ですが、流行や口コミだけで選んでしまうと、自分には合わずに無駄な出費になってしまうことも少なくありません。「何となく良さそう」ではなく、「自分のこの悩みを解決するため」という明確な目的意識を持って選ぶことが、失敗しないための最大のポイントです。

ここでは、あなたの睡眠を改善するための最適なグッズを見つけるための、具体的な選び方を解説します。

| 睡眠の悩み | 推奨されるグッズのカテゴリ | 主な目的 |

|---|---|---|

| 寝つきが悪い・眠りが浅い | アロマ、ハーブティー、入浴剤、ホットアイマスク | 心身のリラックス、入眠に向けた体温調整 |

| 肩こり・首の痛み・腰痛 | 機能性枕、マットレス、抱き枕 | 正しい寝姿勢の維持、体圧分散 |

| 光や音に敏感 | 遮光アイマスク、耳栓、ホワイトノイズマシン、遮光カーテン | 外部からの刺激の遮断 |

| いびき・歯ぎしり | 横向き寝用枕、ストレス軽減グッズ | 気道の確保、リラックス |

| 睡眠データを可視化したい | スマートウォッチ、睡眠アプリ | 睡眠パターンの把握と改善点の発見 |

睡眠の悩みに合わせて選ぶ

まずは、自分が抱える睡眠の悩みを具体的に特定することから始めましょう。原因が異なれば、効果的なアプローチも変わってきます。

寝つきが悪い・眠りが浅い

このタイプの悩みは、ストレスや不安による交感神経の優位、または体内時計の乱れが主な原因と考えられます。したがって、心身をリラックスさせ、副交感神経を優位に切り替える手助けをするグッズが有効です。

- リラックス促進: ラベンダーやカモミールといった鎮静作用のある香りのアロマディフューザーやピロースプレーは、手軽にリラックス環境を作れます。また、就寝前にノンカフェインのハーブティーを飲む習慣も、心と身体を落ち着かせるのに役立ちます。

- 体温調整: 人は深部体温(身体の内部の温度)が下がる過程で眠気を感じます。就寝前に炭酸ガス系の入浴剤を入れたお風呂で身体を温めたり、ホットアイマスクで目元を温めたりすることで、その後の体温低下がスムーズになり、自然な入眠を促せます。

肩こり・首の痛み・腰痛がある

朝起きたときに身体の特定の部位に痛みやこりを感じる場合、寝具が身体に合っておらず、睡眠中に不自然な姿勢を強いられている可能性が高いです。

- 枕: 首の痛みや肩こりは、枕の高さや硬さが合っていないことが原因の多くを占めます。理想は、立っているときと同じように、首の骨(頸椎)が自然なS字カーブを保てる高さの枕です。素材も低反発ウレタン、高反発ファイバー、そば殻など様々なので、自分の好みの硬さや寝姿勢(仰向け、横向き)に合ったものを選びましょう。

- マットレス: 腰痛は、マットレスが柔らかすぎて腰が沈み込んだり、硬すぎて腰が浮いてしまったりすることで悪化します。適度な反発力で体圧を均等に分散させ、自然な寝返りをサポートしてくれるマットレスが理想です。

- 抱き枕: 横向きで寝る習慣がある人には、抱き枕がおすすめです。腕や脚の重さを分散させ、肩や腰への負担を軽減する効果が期待できます。

光や音に敏感ですぐに目が覚める

些細な光や物音で目が覚めてしまう人は、睡眠環境を物理的にコントロールする必要があります。外部からの刺激を徹底的にシャットアウトするグッズを選びましょう。

- 光対策: 遮光性の高いアイマスクは、最も手軽で効果的な光対策です。顔の形にフィットし、鼻の周りなどから光が漏れにくい立体構造のものがおすすめです。根本的な対策としては、遮光等級1級のカーテンに取り替えることも検討しましょう。

- 音対策: 高性能な耳栓は、周囲の騒音レベルを大幅に低減してくれます。自分の耳の形に合う素材(フォームタイプ、シリコンタイプなど)や、遮音性能を示すNRR値(数値が高いほど高性能)を参考に選びます。また、「ホワイトノイズマシン」は、車の音や話し声といった不規則な騒音を、川のせせらぎや雨音のような心地よい一定の音でマスキング(覆い隠す)し、気にならなくさせる効果があります。

いびきや歯ぎしりが気になる

いびきや歯ぎしりは、本人の睡眠の質を低下させるだけでなく、同室で寝ている人の睡眠も妨げる厄介な問題です。

- いびき対策: いびきの多くは、仰向けで寝たときに舌が喉の奥に落ち込み、気道を狭めることで発生します。自然な横向き寝を促すように設計された枕を使用することで、気道が確保され、いびきが軽減されることがあります。ただし、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疑いがある場合は、専門医への相談が不可欠です。

- 歯ぎしり対策: 歯ぎしりの主な原因はストレスとされています。アロマやハーブティーなどでリラックスを心がけることが間接的な対策になります。根本的な対策としては、歯科で自分専用のマウスピース(ナイトガード)を作成してもらうのが最も効果的です。

グッズの種類や目的で選ぶ

悩みが明確になったら、次は具体的なグッズのカテゴリから、自分のライフスタイルや好みに合ったものを選んでいきましょう。

香りでリラックスしたい

嗅覚は五感の中で唯一、情動や記憶を司る大脳辺縁系に直接働きかけるため、香りは瞬時に気分を切り替える力を持っています。就寝前のリラックスタイムには、ラベンダー、カモミール、ベルガモット、サンダルウッドなどがおすすめです。

- アロマディフューザー: 部屋全体に香りを広げたい場合に適しています。タイマー機能やライト機能が付いているものも多く、空間演出にも役立ちます。

- ピロースプレー: 枕や寝具に直接吹きかけるだけで手軽に香りを楽しめます。ピンポイントで香らせたい場合や、旅行先にも持っていきやすいのがメリットです。

体をじんわり温めたい

体を温めることは血行を促進し、筋肉の緊張をほぐすだけでなく、入眠儀式として心身をリラックスさせる効果もあります。

- 入浴剤・バスソルト: 就寝の90分ほど前に、ぬるめのお湯(38〜40℃)にゆっくり浸かるのが理想。炭酸ガス系は血行促進、エプソムソルトはマグネシウムによる筋肉の弛緩効果が期待できます。

- ホットアイマスク、蒸気シート: PC作業などで疲れた目元や、凝り固まった首・肩などを部分的に温めることで、深いリラックス感を得られます。

最高の寝心地を追求したい

睡眠の質に直接的に関わる寝具は、まさに「睡眠への投資」と言えます。毎日使うものだからこそ、妥協せずに選びたいものです。

- 枕・マットレス: 前述の通り、自分の体型や寝姿勢に合ったものを選ぶことが大前提です。可能であれば、ショールームなどで実際に試してから購入するのが理想的です。

- パジャマ: パジャマは「眠るための服」です。吸湿性・放湿性に優れたシルクやコットン、ガーゼといった天然素材のものを選ぶと、汗をかいても快適な状態を保てます。身体を締め付けない、ゆったりとしたデザインで、寝返りを妨げないものを選びましょう。

睡眠データを管理したい

「自分の睡眠が実際にどうなっているのか客観的に知りたい」という方には、テクノロジーを活用するのも一つの手です。

- スマートウォッチ・活動量計: 多くのモデルに睡眠追跡機能が搭載されており、睡眠時間、深い睡眠・浅い睡眠の割合、夜中の覚醒回数などを記録してくれます。日々のデータを可視化することで、生活習慣との相関関係が見え、改善のヒントが得られます。

- 睡眠記録アプリ: スマートフォンだけで手軽に始められます。マイクでいびきや寝言を録音する機能や、眠りの浅いタイミングでアラームを鳴らしてくれるスマートアラーム機能など、様々なアプリがあります。

プレゼントとして贈る際のポイント

快眠グッズは、相手の健康を気遣う気持ちが伝わる素敵なプレゼントになります。しかし、選び方を間違えると、相手を困らせてしまう可能性もあります。

- パーソナライズされすぎるものは避ける: 枕やマットレスのように、個人の体型や好みに大きく左右されるアイテムは、サプライズプレゼントには不向きです。贈る場合は、事前に本人と相談するか、ギフト券などを利用するのが賢明です。

- 消耗品や誰でも使いやすいものがおすすめ: 入浴剤やハーブティー、アロマオイルといった消耗品は、相手の好みが多少わからなくても気軽に贈れます。また、ホットアイマスクや肌触りの良いブランケットなども、多くの人に喜ばれやすいアイテムです。

- 相手のライフスタイルや悩みを考慮する: 普段から忙しくしている人には手軽に使えるリラックスグッズを、冷え性の人には温活グッズを、といったように、相手の状況を想像して選ぶと、より心のこもったプレゼントになります。

【目的別】人気の睡眠グッズおすすめ20選

ここからは、あなたの睡眠の質を向上させるためのおすすめグッズを、具体的な目的別に20種類ご紹介します。それぞれのグッズが「なぜ睡眠に良いのか」「どのような人におすすめか」「選ぶ際のポイント」を詳しく解説していきますので、ご自身の悩みやライフスタイルに最適なアイテムを見つけるための参考にしてください。

① アロマディフューザー・ピロースプレー

- なぜ睡眠に良いのか: 香りは脳の情動を司る部分に直接働きかけ、心身をリラックスモードに切り替えるスイッチとなります。特にラベンダーやカモミール、サンダルウッドといった香りには鎮静作用があるとされ、就寝前の高ぶった神経を鎮め、穏やかな入眠をサポートします。

- こんな人におすすめ: ストレスで寝つきが悪い人、考え事をしてしまい脳が休まらない人、寝室をリラックスできる空間にしたい人。

- 選び方のポイント: ディフューザーは、超音波式なら静音性が高く寝室向きです。タイマー機能付きを選ぶと消し忘れの心配がありません。ピロースプレーは、アルコールフリーで天然成分由来のものを選ぶと、肌や寝具に優しく安心して使えます。

② 入浴剤・バスソルト

- なぜ睡眠に良いのか: 就寝90〜120分前に38〜40℃のぬるめのお湯に浸かることで、一時的に深部体温が上昇。その後、体温が急降下するタイミングで強い眠気が訪れます。入浴剤は温浴効果を高め、このプロセスをより効果的にします。炭酸ガス系は血行を促進し、エプソムソルト(硫酸マグネシウム)は筋肉の弛緩を助けます。

- こんな人におすすめ: 冷え性で手足が冷たくて寝つけない人、筋肉のコリや疲労感が強い人、リラックスしたバスタイムを過ごしたい人。

- 選び方のポイント: 目的別に選びましょう。疲労回復には炭酸ガス系、リラックスや美肌には精油や保湿成分配合のもの、筋肉の緊張緩和にはエプソムソルトがおすすめです。香りが強すぎない、自然なものを選ぶと就寝前のリラックスを妨げません。

③ ハーブティー・リラックス効果のある飲み物

- なぜ睡眠に良いのか: カモミールに含まれる「アピゲニン」という成分や、パッションフラワー、リンデンといったハーブには、神経の興奮を鎮める働きがあるとされています。温かい飲み物をゆっくり飲む行為自体が、副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせます。

- こんな人におすすめ: 就寝前にホッと一息つく習慣を取り入れたい人、カフェインを控えたい人、薬に頼らず自然な形でリラックスしたい人。

- 選び方のポイント: 必ず「ノンカフェイン(カフェインフリー)」または「デカフェ」と表示のあるものを選びましょう。カモミール、リンデン、パッションフラワー、レモンバームなどが代表的です。複数のハーブがブレンドされたスリープティーもおすすめです。

④ 睡眠導入サプリメント

- なぜ睡眠に良いのか: 医薬品ではなく、食品に分類される機能性表示食品などです。GABA(ギャバ)にはストレス緩和やリラックス効果、L-テアニン(緑茶の旨味成分)にはリラックス効果や睡眠の質向上効果が報告されています。これらが穏やかに作用し、休息をサポートします。

- こんな人におすすめ: ストレスや緊張で睡眠の質が低下していると感じる人、一時的な不眠に悩んでいる人、生活習慣の改善と合わせてプラスアルファのケアをしたい人。

- 選び方のポイント: 科学的根拠に基づいた機能性表示食品を選ぶのが一つの目安です。GABA、L-テアニン、グリシン、ラフマ葉抽出物など、どの成分がどのような機能性で届け出されているかを確認しましょう。必ず摂取目安量を守り、医薬品を服用中の場合は医師や薬剤師に相談してください。

⑤ ホットアイマスク

- なぜ睡眠に良いのか: 目の周りを温めることで、眼精疲労の原因となる筋肉の緊張をほぐし、血行を促進します。また、目元に感じる心地よい温かさは、副交感神経を優位にし、深いリラックス感をもたらします。

- こんな人におすすめ: PCやスマホで目を酷使している人、目の疲れからくる頭痛がある人、手軽にリラックスしたい人。

- 選び方のポイント: 使い捨てタイプは手軽で衛生的。アロマの香りが付いているものもあります。繰り返し使える充電式や電子レンジで温めるタイプは経済的で、温度調節ができるものも便利です。

⑥ 蒸気で温めるシート

- なぜ睡眠に良いのか: 首や肩、腰など、凝り固まりやすい部分に直接貼ることで、蒸気の熱が深部まで届き、血行を促進して筋肉の緊張を和らげます。痛みが緩和されることで、寝ている間の不快感が減り、リラックスして眠りやすくなります。

- こんな人におすすめ: 肩こりや腰痛に悩んでいる人、デスクワークで同じ姿勢が続く人、冷えを感じやすい人。

- 選び方のポイント: 貼る場所(首もと、肩、腰など)に合わせた形状のものを選びましょう。メントール配合でスースーするものより、就寝時は無香料タイプがおすすめです。低温やけどに注意し、長時間同じ場所に貼り続けないようにしましょう。

⑦ 腹巻き・ネックウォーマー

- なぜ睡眠に良いのか: お腹や首といった太い血管が通る場所を温めることで、効率的に全身の血行を促進し、深部体温を安定させます。内臓の冷えを防ぎ、リラックス効果も高まります。

- こんな人におすすめ: 冷え性の人、お腹を壊しやすい人、寝ている間に布団をはいでしまいがちな人。

- 選び方のポイント: シルクやコットン、ウールなどの天然素材は、保温性と吸湿性に優れ、蒸れにくいのでおすすめです。締め付け感がなく、肌触りの良いものを選びましょう。

⑧ レッグウォーマー・着圧ソックス

- なぜ睡眠に良いのか: 足首には冷えに関するツボが集中しており、レッグウォーマーで温めることで効率的に下半身の冷えを改善できます。就寝用の着圧ソックスは、日中のむくみをケアし、足のだるさを軽減してくれます。

- こんな人におすすめ: 足先の冷えで寝つけない人、立ち仕事やデスクワークで足がむくみやすい人。

- 選び方のポイント: レッグウォーマーは、締め付けすぎないゆったりとしたデザインを選びましょう。着圧ソックスは、必ず「就寝用」や「おやすみ用」と記載された、圧力が弱めに設計されたものを選んでください。日中用の強い圧力のものは、睡眠中の血行を妨げる可能性があるため危険です。

⑨ 遮光性の高いアイマスク

- なぜ睡眠に良いのか: わずかな光でも睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌は抑制されます。アイマスクで物理的に光を遮断することで、脳が夜であることを認識しやすくなり、深く質の高い睡眠を促します。

- こんな人におすすめ: 豆電球やカーテンの隙間からの光が気になる人、家族と就寝時間が違う人、出張や旅行など環境が変わりやすい人。

- 選び方のポイント: 顔の凹凸にフィットし、光の侵入を防ぐ立体構造のものがおすすめです。シルクなどの肌触りが良い素材や、締め付け感を調整できるストラップのものを選ぶと、長時間の使用でも快適です。

⑩ 高性能な耳栓・イヤープロテクター

- なぜ睡眠に良いのか: 睡眠中の騒音は、本人が意識していなくても脳を覚醒させ、眠りを浅くします。耳栓で生活音や交通騒音などを遮断することで、静かで安定した睡眠環境を作り出します。

- こんな人におすすめ: 家族のいびきや生活音が気になる人、交通量の多い道路の近くに住んでいる人、わずかな物音で目が覚めてしまう人。

- 選び方のポイント: 遮音性能を示す「NRR値」が高いほど効果がありますが、高すぎるとアラーム音が聞こえない危険も。自分の環境に合ったレベルを選びましょう。素材は、フィット感の高いフォームタイプ、洗って使えるシリコンタイプなどがあります。

⑪ ホワイトノイズマシン

- なぜ睡眠に良いのか: 車のクラクションのような突発的な騒音を、雨音や川のせせらぎといった「変化の少ない心地よい音(ホワイトノイズ)」で包み込み、気にならなくさせる(マスキング効果)働きがあります。これにより、脳がリラックスし、穏やかな眠りへと導かれます。

- こんな人におすすめ: 耳栓の圧迫感が苦手な人、完全な無音だと逆に不安になる人、突発的な物音で起きてしまう人。

- 選び方のポイント: 雨音、波音、ファンノイズなど、様々な種類の音が内蔵されているモデルが多いので、自分が最もリラックスできる音が入っているか確認しましょう。タイマー機能や音量調節機能は必須です。

⑫ 体にフィットする機能性枕

- なぜ睡眠に良いのか: 理想的な寝姿勢(立っている時と同じように頸椎が自然なS字カーブを描く状態)を保つことで、首や肩への負担を最小限に抑えます。これにより、睡眠中の筋肉の緊張が和らぎ、血行が促進され、深い眠りにつながります。

- こんな人におすすめ: 朝起きた時に首や肩が凝っている人、いびきをかく人、自分に合う枕が見つからない「枕難民」の人。

- 選び方のポイント: 素材(低反発、高反発、羽毛など)、高さ、形状(ウェーブ型、フラット型など)が重要です。特に高さは敷布団やマットレスの硬さによっても変わるため、実際に試してみるのが一番です。高さ調整ができるタイプの枕もおすすめです。

⑬ 寝返りをサポートするマットレス

- なぜ睡眠に良いのか: 人は一晩に20〜30回ほど寝返りを打ちます。寝返りは、同じ部位に圧力がかかり続けるのを防ぎ、血行を促進するための重要な生理現象です。適度な反発力でスムーズな寝返りをサポートするマットレスは、睡眠の質を大きく向上させます。

- こんな人におすすめ: 朝起きた時に腰が痛い人、寝返りのたびに目が覚める人、マットレスがへたってきている人。

- 選び方のポイント: 体圧分散性に優れ、腰が沈み込みすぎないものを選びましょう。コイル式(ポケットコイル、ボンネルコイル)とノンコイル式(ウレタン、ラテックス)があり、それぞれ寝心地が異なります。ショールームで実際に横になって試すことを強くおすすめします。

⑭ 体圧を分散させる抱き枕

- なぜ睡眠に良いのか: 横向きで寝る際に、抱き枕に腕や脚を乗せることで、肩や腰にかかる圧力を分散させ、身体への負担を軽減します。また、何かに抱きついているという安心感(抱擁効果)が、精神的なリラックスにもつながります。

- こんな人におすすめ: 横向きで寝るのが好きな人、いびき対策で横向き寝をしたい人、妊娠中の女性。

- 選び方のポイント: 形状(I字型、L字型、U字型など)や、硬さ、中材(ビーズ、わたなど)で抱き心地が異なります。自分の体格や好みに合わせて選びましょう。カバーが洗えるものが衛生的です。

⑮ 肌触りの良いパジャマ・ルームウェア

- なぜ睡眠に良いのか: パジャマは、睡眠中の汗を吸収・発散させ、寝床内の温度と湿度を快適に保つ役割があります。シルクやオーガニックコットン、ダブルガーゼといった天然素材は肌触りが良く、吸湿性・放湿性に優れています。身体を締め付けないデザインは、寝返りを妨げず、リラックスを促します。

- こんな人におすすめ: 寝汗をかきやすい人、肌が敏感な人、ルームウェアのまま寝ている人。

- 選び方のポイント: 素材とデザインが重要です。季節に合わせて素材を選び、縫い目が肌に当たらない、タグが外側についているなど、細部への配慮があるものを選ぶとより快適です。

⑯ 睡眠計測ができるスマートウォッチ

- なぜ睡眠に良いのか: 自分の睡眠を客観的なデータ(睡眠時間、深い/浅い睡眠の割合、中途覚醒回数など)で可視化できます。「昨日は運動したから深い睡眠が長かった」「お酒を飲んだ日は中途覚醒が多い」といった気づきを得ることで、生活習慣を改善するモチベーションにつながります。

- こんな人におすすめ: 自分の睡眠の質を客観的に把握したい人、生活習慣と睡眠の関係を知りたい人、健康管理全般に興味がある人。

- 選び方のポイント: 計測精度、バッテリーの持続時間、専用アプリの使いやすさが重要です。心拍数や血中酸素レベルを計測できるモデルは、より詳細な分析が可能です。

⑰ 睡眠を記録・分析するアプリ

- なぜ睡眠に良いのか: スマートフォンだけで手軽に睡眠サイクルを記録・分析できます。眠りが浅いレム睡眠のタイミングでアラームを鳴らし、すっきりとした目覚めをサポートする「スマートアラーム機能」や、いびき・寝言を録音する機能など、自分の睡眠の課題発見に役立ちます。

- こんな人におすすめ: まずは手軽に睡眠記録を始めてみたい人、いびきや歯ぎしりをしているか確認したい人。

- 選び方のポイント: 無料で使えるアプリも多いですが、高機能なものは有料の場合があります。スマートアラーム、いびき録音、入眠サウンドなど、自分が使いたい機能が搭載されているかを確認しましょう。

⑱ マッサージガン・フォームローラー

- なぜ睡眠に良いのか: 就寝前に、日中の活動で凝り固まった筋肉をほぐす(筋膜リリース)ことで、血行が促進され、身体の緊張が和らぎます。身体的なリラックスは、精神的なリラックスにもつながり、スムーズな入眠を助けます。

- こんな人におすすめ: デスクワークや立ち仕事で体が凝り固まっている人、日中に運動をする習慣がある人、寝る前にストレッチをしたい人。

- 選び方のポイント: マッサージガンは、アタッチメントの種類や振動レベルの調整範囲が広いものが汎用性が高いです。フォームローラーは、最初は表面が滑らかなものから始め、慣れてきたら凹凸のあるものに挑戦するのがおすすめです。寝る直前の強い刺激は逆効果になることもあるため、就寝1〜2時間前に行うのが理想です。

⑲ 電動ヘッドマッサージャー

- なぜ睡眠に良いのか: 頭皮の血行を促進し、緊張をほぐすことで、眼精疲労や首・肩のコリの緩和につながります。人の手でマッサージされているような心地よい刺激は、非常に高いリラックス効果をもたらし、副交感神経を優位にします。

- こんな人におすすめ: PC作業などで頭が凝っていると感じる人、考え事で頭が疲れている人、美容院のヘッドスパが好きな人。

- 選び方のポイント: 防水仕様でお風呂で使えるタイプは、シャンプー時にも使えて便利です。揉み方のモードや強さを調整できるものを選びましょう。

⑳ 部屋を快適な環境にする遮光カーテン

- なぜ睡眠に良いのか: 外部からの光を物理的に遮断し、寝室を真っ暗に保つことで、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を妨げません。これにより、体内時計が正常に働き、質の高い睡眠サイクルを維持しやすくなります。

- こんな人におすすめ: 窓から街灯や朝日が差し込んで気になる人、夜勤などで日中に睡眠をとる必要がある人。

- 選び方のポイント: 「遮光1級」と表示されたものが最も遮光性が高くおすすめです。さらに、遮熱・断熱効果や防音効果を併せ持つカーテンを選ぶと、夏は涼しく冬は暖かく、静かな環境を保つことができ、一年を通して快適な睡眠環境を維持できます。

グッズの効果を高める!睡眠の質を上げるための生活習慣

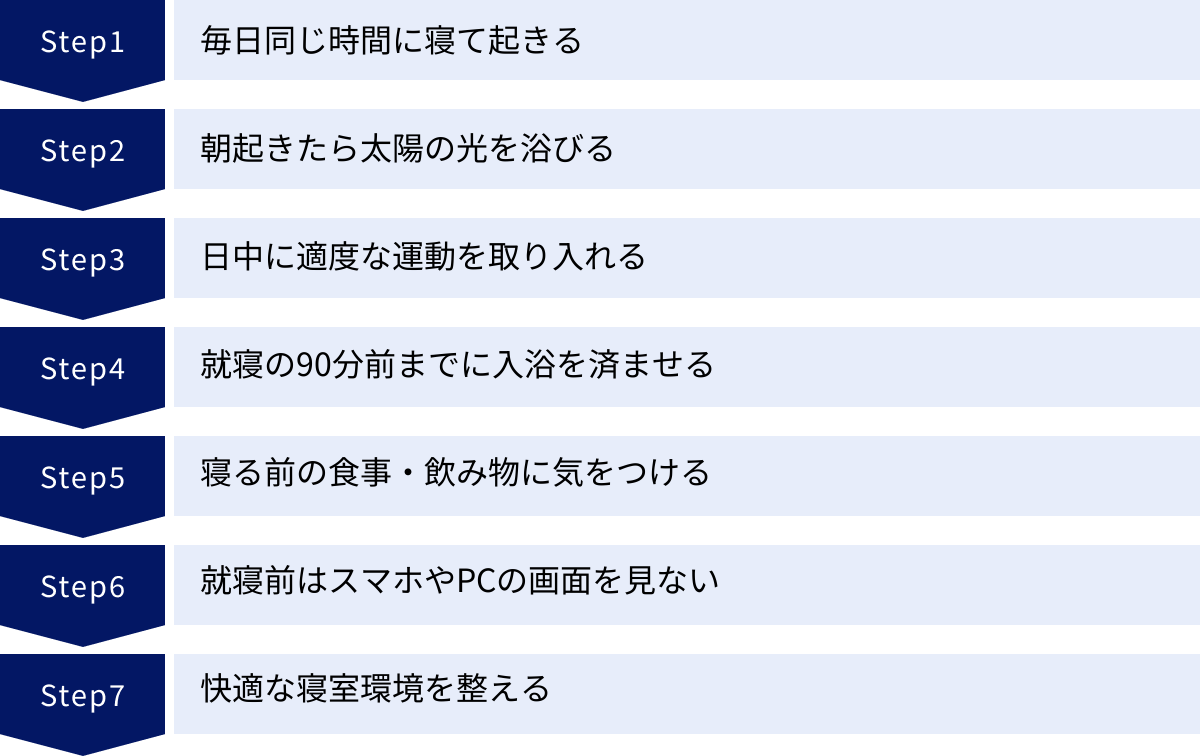

これまで様々な快眠グッズを紹介してきましたが、忘れてはならないのは、これらのグッズはあくまで睡眠の質を高めるための「補助輪」であるということです。グッズの効果を最大限に引き出し、根本的な睡眠改善を成し遂げるためには、日々の生活習慣を見直すことが不可欠です。ここでは、今日から実践できる睡眠の質を格段に上げるための生活習慣をご紹介します。

毎日同じ時間に寝て起きる

私たちの身体に備わっている体内時計(サーカディアンリズム)を整える上で、最も基本的かつ重要な習慣です。毎日同じ時間に就寝し、同じ時間に起床することで、体内時計がそのリズムを記憶し、自然と眠る時間には眠くなり、起きる時間には目が覚めるようになります。

平日の睡眠不足を補おうと、週末に昼過ぎまで寝てしまう「寝だめ」は、体内時計を大きく乱す原因となります。これにより、月曜の朝に時差ボケのような状態(社会的ジェットラグ)に陥り、かえって体調を崩しやすくなります。休日の起床時間も、平日との差を1〜2時間以内にとどめることを心がけましょう。最初は難しくても、まずは起きる時間を一定にすることから始めると、夜の眠る時間も自然と整ってきます。

朝起きたら太陽の光を浴びる

体内時計の周期は実は約24時間より少し長いため、毎日リセットする必要があります。そのリセットボタンの役割を果たすのが「朝の太陽光」です。朝、光を浴びると、脳にある体内時計の中枢が刺激され、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌がストップします。そして、そこから約14〜16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まるようにセットされます。

つまり、朝7時に太陽の光を浴びれば、夜21〜23時頃に自然な眠気が訪れるというわけです。カーテンを開けて部屋に光を取り込むだけでも効果はありますが、できれば15分ほどベランダに出たり、散歩したりして直接光を浴びるのが理想です。曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりずっと強いため、効果が期待できます。

日中に適度な運動を取り入れる

日中の適度な運動は、睡眠の質を高めるための非常に効果的な方法です。運動によって上昇した体温が、夜にかけて下がっていく過程で、自然な眠気が促されます。また、心地よい疲労感は、寝つきを良くし、深い睡眠(ノンレム睡眠)の時間を増やす効果があります。

ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動が特におすすめです。運動のタイミングは、就寝の3時間前までに終えるのが理想です。就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させてしまい、逆に寝つきを悪くする可能性があるため注意が必要です。日中に運動する時間がなければ、一駅手前で降りて歩く、エレベーターではなく階段を使うなど、日常生活の中で身体を動かす意識を持つだけでも効果があります。

就寝の90分前までに入浴を済ませる

質の高い睡眠を得るためには、就寝前に深部体温(身体の内部の温度)を一度上げ、それが下がっていくタイミングでベッドに入ることが重要です。この体温変化を効果的に作り出すのが入浴です。

就寝の90〜120分前に、38〜40℃のぬるめのお湯に15分ほどゆっくり浸かるのがおすすめです。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうので避けましょう。入浴によって上昇した深部体温が、お風呂から上がって90分ほどかけて徐々に下がり、ちょうど眠気がピークに達した頃に布団に入ることができます。シャワーだけで済ませるよりも、湯船に浸かる習慣を取り入れることで、睡眠の質は大きく変わります。

寝る前の食事・飲み物に気をつける

就寝前に何を口にするかは、睡眠の質に直接影響します。就寝3時間前までには夕食を済ませるのが理想です。就寝直前に食事をすると、消化のために胃腸が活発に働き続け、身体が休息モードに入れず、眠りが浅くなる原因になります。

カフェインやアルコールの摂取は控える

- カフェイン: コーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分〜1時間でピークに達し、4〜6時間程度持続すると言われています。質の高い睡眠のためには、遅くとも就寝の4〜5時間前からはカフェインの摂取を控えるようにしましょう。

- アルコール: 「寝酒」としてお酒を飲む習慣がある人もいますが、これは睡眠にとって逆効果です。アルコールは一時的に寝つきを良くするかもしれませんが、分解される過程でアセトアルデヒドという覚醒物質が生成され、夜中に目が覚めやすくなったり、眠りが浅くなったりします。また、利尿作用があるため、トイレが近くなる原因にもなります。

就寝前はスマホやPCの画面を見ない

現代人にとって最も難しい課題の一つかもしれませんが、その効果は絶大です。スマートフォンやPC、タブレットの画面から発せられるブルーライトは、太陽光に近い波長の光で、脳に「まだ昼間だ」と錯覚させ、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を強力に抑制します。

最低でも就寝の1時間前にはデジタルデバイスの使用をやめ、部屋の照明を暖色系の間接照明などに切り替えて、脳と身体をリラックスモードに導いてあげましょう。スマホの代わりに、ヒーリングミュージックを聴いたり、アロマを焚いたり、軽いストレッチをしたり、カフェインの入っていないハーブティーを飲んだり、穏やかな内容の本を読んだりするのがおすすめです。

快適な寝室環境を整える

寝室は「ただ眠るだけの場所」ではなく、「一日頑張った心と身体を回復させるための聖域」です。最高の休息を得るために、環境を整えましょう。

自分に合った温度と湿度を保つ

快適な睡眠のためには、寝室の温度と湿度の管理が重要です。暑すぎても寒すぎても、身体は体温を一定に保とうと働き続け、深い眠りに入れません。理想的な室温は夏場で25〜26℃、冬場で22〜23℃、湿度は年間を通じて50〜60%が目安とされています。エアコンや加湿器、除湿機などを活用して、自分にとって最も快適だと感じる環境を作りましょう。

部屋を暗くして静かな空間を作る

光と音は、睡眠の質を低下させる大きな要因です。寝室はできる限り「暗く」「静か」に保つことが理想です。遮光カーテンを使って外部の光を完全にシャットアウトし、電子機器の待機ランプなどもテープで覆うなどの工夫をしましょう。豆電球程度のわずかな明かりでも、メラトニンの分泌を妨げることがあります。生活音が気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシンを活用するのも良い方法です。

これらの生活習慣は、一つひとつは些細なことかもしれませんが、継続することで確実に睡眠の質を向上させ、快眠グッズの効果を何倍にも高めてくれるはずです。

まとめ

質の高い睡眠は、日々の活力を生み出し、心身の健康を維持するための基盤です。この記事では、睡眠の重要性から始まり、その質を低下させる様々な原因、そして悩みに合わせた快眠グッズの選び方と具体的なおすすめアイテム20選、さらにはグッズの効果を最大限に引き出すための生活習慣まで、網羅的に解説してきました。

現代社会では、ストレスや不規則な生活、デジタルデバイスの普及など、私たちの睡眠を妨げる要因が数多く存在します。しかし、なぜ眠れないのか、自分の睡眠に何が足りないのかを正しく理解することで、解決への道筋は見えてきます。

快眠グッズは、その悩みを解決するための強力なサポーターです。

- リラックスしたいならアロマや入浴剤。

- 身体の痛みが気になるなら枕やマットレス。

- 光や音が原因ならアイマスクや耳栓。

- 自分の睡眠を客観的に知りたいならスマートウォッチ。

このように、自分の課題を明確にし、目的に合ったグッズを選ぶことが、失敗しないための鍵となります。

そして何よりも大切なのは、グッズに頼るだけでなく、日々の生活習慣を見直すことです。毎日同じ時間に寝て起きる、朝の光を浴びる、日中に適度な運動をする、就寝前の過ごし方を工夫するなど、地道な努力の積み重ねが、揺るぎない睡眠の土台を築きます。

快眠グッズと生活習慣の改善は、いわば車の両輪です。両方をバランス良く回していくことで、あなたの睡眠の質は飛躍的に向上し、疲れ知らずでエネルギッシュな毎日を送ることができるでしょう。

この記事が、あなたが自分に合った睡眠改善の方法を見つけ、より健康で豊かな人生を送るための一助となれば幸いです。今夜からできることを一つでも始めて、最高の睡眠を手に入れてください。