新しい生活のスタートや、大切なお客様をお迎えする準備、あるいは日々の睡眠環境を見直したいとき、寝具一式が揃う「布団セット」は非常に便利で心強い存在です。しかし、いざ選ぼうとすると、その種類の多さに圧倒されてしまうかもしれません。掛け布団の素材、敷布団の厚み、枕の高さ、そして価格帯も様々で、「一体どれを選べば後悔しないのか?」と悩むのは当然のことです。

この記事では、そんな布団セット選びの悩みを解決するため、寝具の基本的な知識から、失敗しないための具体的な選び方、さらには価格帯別・人気メーカー別のおすすめ商品まで、網羅的に解説します。毎日使うものだからこそ、妥協せずに自分にぴったりの一枚を見つけたいものです。

この記事を読めば、あなたに最適な布団セットが必ず見つかります。快適な睡眠は、健やかな毎日の基盤です。ぜひ最後までお読みいただき、質の高い睡眠環境を手に入れるための第一歩を踏み出してください。

目次

布団セットとは?

まずはじめに、「布団セット」が具体的にどのようなもので、どんなメリット・デメリットがあるのかを理解しておきましょう。この基本を押さえることで、自分にとって布団セットが最適な選択肢なのか、また選ぶ際にどこに注目すべきかが見えてきます。

布団セットの基本的な中身

布団セットと一言で言っても、その内容は製品によって様々ですが、基本となるのは「掛け布団」「敷き布団」「枕」の3点です。これらは快適な睡眠環境を構築するための最低限必要な寝具であり、ほとんどの布団セットにはこの3点が含まれています。

しかし、多くの布団セットはこれらに加えて、さらに便利なアイテムが含まれています。

- カバー類(掛け布団カバー、敷き布団カバー/ボックスシーツ、枕カバー)

これらがセットになっていると、届いたその日からすぐに布団を使い始めることができます。布団本体を汗や皮脂の汚れから守り、洗濯も容易になるため、衛生面で非常に重要です。また、デザインや色が統一されているため、寝室に手軽に統一感をもたらすことができます。素材も綿100%やポリエステルなど様々で、肌触りや乾きやすさが異なります。 - 収納ケース

特に来客用や、シーズンオフの布団を保管する際に非常に役立ちます。不織布製の通気性が良いケースが一般的で、ホコリや汚れから布団を守りながら、押し入れやクローゼット内をすっきりと整理できます。持ち手が付いているものが多く、持ち運びにも便利です。 - その他のアイテム

製品によっては、夏場に活躍する「肌掛け布団」、冬の寒さを和らげる「毛布」、敷布団の底つき感を軽減する「ベッドパッド」などが含まれることもあります。7点セット、9点セットといったように、点数が増えるほど内容は充実しますが、その分価格も上がり、収納スペースも必要になります。

このように、布団セットは単に寝具をまとめただけでなく、利用者の利便性を高めるための様々な工夫が凝らされた製品と言えます。購入を検討する際は、基本の3点に加えて、自分に必要なアイテムが揃っているかを確認することが大切です。

布団セットを購入するメリット・デメリット

一度に寝具が揃う布団セットは非常に魅力的ですが、メリットだけでなくデメリットも存在します。両方を理解した上で、自分のライフスタイルやニーズに合っているかを判断しましょう。

メリット

- 手軽さと時間の節約

最大のメリットは、寝具選びにかかる手間と時間を大幅に削減できることです。新生活を始める際、家具や家電など揃えるものは山ほどあります。そんな中で、掛け布団、敷布団、枕、カバー類を一つひとつ別々に選ぶのは大変な労力です。布団セットなら、一度の購入で必要なものがすべて揃うため、すぐに快適な睡眠環境を整えることができます。来客が決まった際にも、迅速に準備できるため非常に便利です。 - コストパフォーマンスの高さ

一般的に、寝具を単品でそれぞれ買い揃えるよりも、セットで購入する方が割安になる傾向があります。メーカーが大量生産することでコストを抑え、その分を価格に反映させているためです。特に予算が限られている学生の一人暮らしや、使用頻度の低い来客用としては、非常に経済的な選択肢と言えるでしょう。 - デザインの統一感

カバー類まで含まれたセットを選べば、掛け布団、敷き布団、枕のデザインや色合いがコーディネートされています。これにより、寝室全体に簡単に統一感が生まれ、おしゃれで整った空間を演出できます。インテリアにこだわりたいけれど、組み合わせを考えるのが苦手という方には大きなメリットです。 - 初心者でも選びやすい

「どんな寝具を揃えればいいのか分からない」という寝具選びの初心者にとって、布団セットは心強い味方です。基本的なアイテムが網羅されているため、「これを買っておけば、とりあえず大丈夫」という安心感があります。

デメリット

- 個別の寝心地を追求しにくい

布団セットの最大のデメリットは、セット内の各アイテムが必ずしも自分の体に合うとは限らない点です。特に、睡眠の質に大きく影響する敷布団の硬さや、枕の高さ・硬さは、人それぞれの体格や好みによって最適なものが異なります。セット品は万人受けする標準的な仕様になっていることが多く、こだわりが強い人にとっては「敷布団は良いけど枕が合わない」といったミスマッチが起こる可能性があります。 - 品質のばらつき

低価格帯の布団セットの中には、コストを抑えるために一部のアイテムの品質が犠牲になっているケースが見受けられます。例えば、掛け布団はふかふかでも、敷布団が非常に薄く、フローリングに直接敷くと底つき感(床の硬さを感じること)が気になる、といった具合です。購入時には、特に睡眠の質を左右する敷布団の厚みや構造を重点的にチェックする必要があります。 - 不要なアイテムが含まれている可能性

充実したセット内容はメリットである一方、自分にとっては不要なアイテムが含まれている場合もあります。例えば、すでにお気に入りの毛布を持っているのにセットに含まれていたり、収納ケースは不要だったりすると、その分が無駄になってしまいます。 - セットの一部の交換が難しい

もしセットの中の敷布団だけがへたってしまっても、敷布団単品で同じものを購入するのが難しい場合があります。結果として、まだ使える掛け布団や枕ごと、セット全体を買い替えることになりかねません。

これらのメリット・デメリットを踏まえると、布団セットは「手軽さや経済性を重視し、標準的な寝心地で満足できる人」には非常におすすめです。一方で、「敷布団の硬さや枕の高さに強いこだわりがある人」は、単品で一つずつ選ぶか、セットの中でも特に敷布団や枕の品質に定評のある製品を選ぶことを検討すると良いでしょう。

【失敗しない】布団セットの選び方完全ガイド

布団セット選びで後悔しないためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、セット内容の確認から、掛け布団、敷布団、枕それぞれの選び方、さらには衛生機能や利用シーンに応じた選択基準まで、網羅的かつ具体的に解説します。このガイドを参考に、あなたにとって最高の布団セットを見つけ出しましょう。

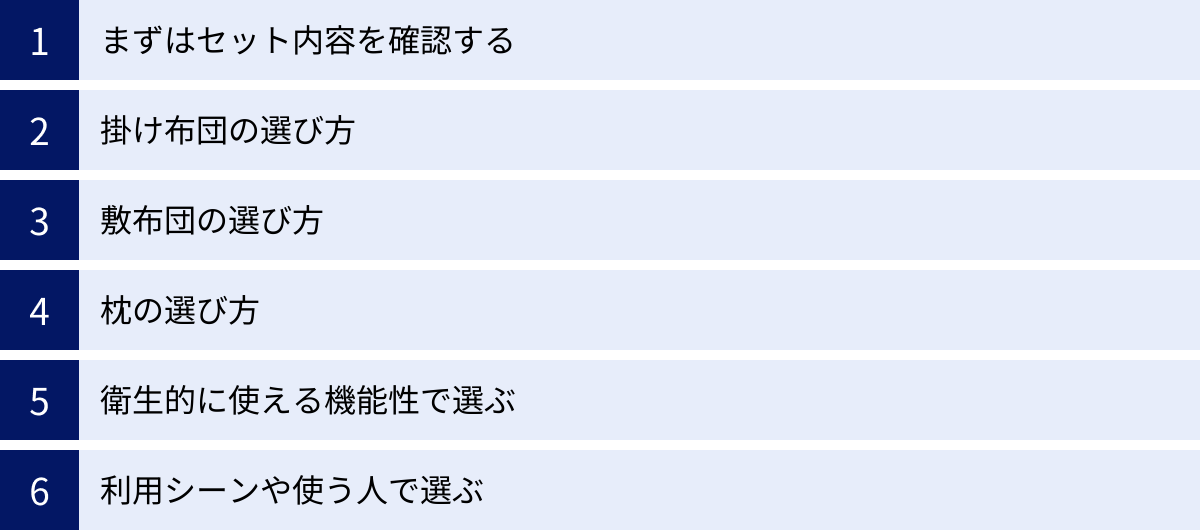

まずはセット内容を確認する

布団セットを選ぶ上で最も基本的なステップは、そのセットに何が含まれているかを確認することです。見た目の価格やデザインだけで飛びつかず、中身をしっかりと吟味することが失敗を防ぐ第一歩です。

最低限必要な掛け布団・敷き布団・枕

快適な睡眠の土台となるのは、体を温める「掛け布団」、体を支える「敷き布団」、そして頭と首をサポートする「枕」です。この3点が揃って初めて「寝具一式」と言えます。 ほとんどの布団セットにはこれらが含まれていますが、ごく稀に「掛け布団と枕の2点セット」のような製品も存在します。購入前には必ず商品名や説明文をよく読み、この基本の3点が含まれているかを確認しましょう。特に、敷布団と混同しやすい「敷きパッド」や「ベッドパッド」だけがセットになっている場合もあるため、注意が必要です。

カバー付きなら届いてすぐに使える

次に確認したいのが、カバー類の有無です。掛け布団カバー、敷き布団用シーツ(またはボックスシーツ)、枕カバーがセットになっていると、多くのメリットがあります。

- 衛生的: 布団本体は頻繁に洗うのが難しいですが、カバーなら手軽に洗濯できます。汗や皮脂、フケなどが布団本体に直接付着するのを防ぎ、ダニや雑菌の繁殖を抑える効果があります。

- 手間が省ける: 届いたその日にカバーをかけて使い始められます。別々に購入する場合、布団のサイズに合うカバーを探す手間がかかりますが、セットならその心配がありません。

- 経済的: セット価格に含まれているため、単品で買うより割安になることがほとんどです。

- デザインの統一感: 寝室のインテリアを手軽にコーディネートできます。

特に新生活を始める方や、すぐに使いたい来客用の布団を探している方にとっては、カバー付きのセットが断然おすすめです。カバーの素材もチェックしましょう。肌触りが良く吸湿性に優れた「綿」、シワになりにくく乾きやすい「ポリエステル」、両方の良いとこ取りをした「綿・ポリエステル混紡」などがあります。自分の好みやライフスタイルに合わせて選びましょう。

掛け布団の選び方

掛け布団は、睡眠中の体温を適切に保ち、快適な眠りへと導く重要な役割を担っています。選ぶ際には、中綿の素材と、軽さ・保温性のバランスが鍵となります。

中綿の素材で選ぶ(羽毛・羊毛・ポリエステル・綿)

掛け布団の寝心地や機能性を大きく左右するのが、中に詰められている「中綿(なかわた)」の素材です。主に4つの種類があり、それぞれに異なる特徴があります。

| 素材 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 羽毛 (ダウン) | 圧倒的な軽さと高い保温性、優れた吸放湿性で蒸れにくい。体にフィットしやすい。 | 高価。動物由来のため特有の臭いがある場合がある。家庭で洗濯できないものも多い。 | とにかく暖かくて軽い布団が欲しい人。冬でも快適に眠りたい人。本格的な寝心地を求める人。 |

| 羊毛 (ウール) | 保温性と吸放湿性が非常に高い。弾力性があり、放湿性に優れるため夏でも快適。 | 羽毛よりは重い。家庭での洗濯が難しいものが多い。動物繊維なので、まれに臭いが気になることがある。 | 汗をかきやすい人。年間を通して快適に使いたい人。弾力性のある掛け心地が好きな人。 |

| ポリエステル | 安価で軽量。ホコリが出にくく、アレルギー体質の人も安心。家庭で丸洗いできる製品が多い。 | 吸湿性が低く、蒸れやすいと感じることがある。羽毛や羊毛に比べるとへたりやすい。 | 価格を最優先したい人。アレルギーが心配な人。手軽に洗濯して清潔さを保ちたい人。 |

| 綿 (コットン) | 吸湿性に優れ、肌に優しい自然素材。 | 重くなりがち。水分を含むと乾きにくく、干すのに手間がかかる。保温性はポリエステルに劣る。 | 自然素材の安心感を重視する人。肌が敏感な人。汗をしっかり吸ってほしい人。 |

布団セットで最も一般的なのは、価格と機能のバランスが良いポリエステル綿です。しかし、寝心地にこだわるなら、羽毛や羊毛を使用したセットも視野に入れると良いでしょう。

軽さと保温性をチェックする

重い掛け布団は体に圧迫感を与え、寝返りを妨げる原因になります。快適な睡眠のためには、軽くて体に負担をかけない布団を選ぶことが重要です。一般的に、羽毛布団が最も軽く、次いでポリエステル、羊毛、綿の順に重くなります。

保温性については、羽毛布団の場合、その品質を示す指標として「ダウンパワー(dp)」があります。これは羽毛1gあたりの体積(cm³/g)を示す数値で、数値が高いほど、より多くの空気を含み、暖かく高品質な羽毛であることを意味します。一般的に350dp以上あれば十分な品質とされ、400dp以上なら高品質なものと言えます。

また、中綿が偏らないように施されている「キルティング加工」も保温性に影響します。マス目が立体的になっている「立体キルト」は、布団内部の空間が広がり、暖かい空気をたくさん含むことができるため、保温性が高まります。

敷布団の選び方

敷布団は、睡眠中の体を支え、正しい寝姿勢を保つという非常に重要な役割を担っています。掛け布団以上に睡眠の質を左右するため、慎重に選びましょう。

中材の種類と特徴(固綿・ウレタン)

敷布団の中身である「中材」には、主に「固綿(かたわた)」と「ウレタンフォーム」が使われます。

- 固綿(かたわた)

ポリエステル繊維を熱で圧縮して板状に固めたものです。多くの布団セットで採用されており、適度な硬さで体をしっかりと支えるのが特徴です。通気性が良く、比較的安価ですが、長期間使用するとへたりやすいという側面もあります。製品によっては、この固綿を柔らかい「巻きわた」で挟んだ三層構造になっており、クッション性と支持性のバランスを取っています。 - ウレタンフォーム

スポンジ状の素材で、体圧分散性に優れているのが最大の特徴です。体にかかる圧力を均等に分散させることで、腰や肩への負担を軽減します。硬さによって「高反発」と「低反発」に分かれます。- 高反発ウレタン: 反発力が高く、体をしっかりと押し返すため、寝返りが打ちやすい。

- 低反発ウレタン: 体の形に合わせてゆっくりと沈み込み、包み込むようなフィット感が得られる。

ウレタンは通気性が低いものが多いため、湿気対策が必要です。

おすすめは、中央に固綿を配置し、その上下をウレタンや巻きわたで挟んだ多層構造の敷布団です。これにより、底つき感を防ぎつつ、快適なクッション性と体を支える支持性を両立できます。

快眠を左右する厚みと硬さ

敷布団選びで最も重要なのが「厚み」と「硬さ」です。

- 厚み

敷布団の厚みは、床の硬さを感じさせない「底つき感のなさ」に直結します。特にフローリングの床に直接敷いて使用する場合、最低でも7cm、できれば10cm程度の厚みがあると安心です。薄すぎる敷布団は、体の重い部分(特に腰やお尻)が沈み込み、床に接して痛みを感じる原因になります。商品説明で「ボリュームタイプ」「極厚」などと記載されているものを選ぶと良いでしょう。 - 硬さ

理想的な寝姿勢は、立っている時の自然な背骨のS字カーブを、横になった時も維持できる状態です。柔らかすぎる敷布団は腰が深く沈み込み、S字カーブが崩れて「くの字」になってしまい、腰痛の原因となります。逆に硬すぎる敷布団は、腰や肩などの出っ張った部分に体圧が集中し、血行不良や痛みを引き起こします。適度な硬さで体をしっかりと支え、体圧をうまく分散してくれる敷布団を選びましょう。

枕の選び方

枕はセット品だと、どうしても「おまけ」的な位置づけになりがちです。しかし、合わない枕は首の痛みや肩こり、いびき、頭痛の原因にもなるため、軽視はできません。セットに含まれる枕が自分に合うか、最低限のポイントはチェックしましょう。

- 高さ: 理想的な高さは寝姿勢によって異なります。仰向け寝の場合は、首のS字カーブを自然に支えられる高さ(一般的に低め)、横向き寝の場合は、肩幅があるため、頭から背骨がまっすぐになる高さ(一般的に高め)が適しています。セットの枕は、多くの人に対応できる標準的な高さ(中央が低く、両サイドが高い形状など)になっていることが多いです。

- 硬さと素材: 中材によって硬さや感触が大きく変わります。セットで多いのは、ふんわりと柔らかい「ポリエステルわた」です。その他、通気性が良く硬めの「パイプ」、頭の形にフィットする「低反発ウレタン」などがあります。

- もしセットの枕が合わないと感じたら、無理して使い続けず、枕だけを別途購入することを強くおすすめします。

衛生的に使える機能性で選ぶ

毎日長時間、肌に触れる布団は、見えない汗や皮脂、フケなどで意外と汚れています。これらはダニや雑菌のエサとなり、アレルギーや臭いの原因になることも。清潔に使い続けるために、衛生機能のチェックは欠かせません。

家庭で洗えるか(ウォッシャブル)

家庭の洗濯機で丸洗いできる「ウォッシャブル仕様」かどうかは、衛生面を重視するなら非常に重要なポイントです。特に汗をかきやすい夏場や、小さなお子様がいるご家庭では、気軽に洗える布団は大きな安心材料になります。

購入前には、必ず洗濯表示を確認しましょう。「洗濯機マーク」や「手洗いマーク」があれば家庭で洗濯可能です。ただし、敷布団はサイズや重さから家庭用洗濯機に入らない場合も多いので、「コインランドリーでの洗濯可」の表示があるかどうかも確認すると良いでしょう。

防ダニ・抗菌・防臭加工の有無

アレルギー体質の方や、臭いが気になる方は、これらの加工が施されているかを確認しましょう。

- 防ダニ加工: ダニを寄せ付けない薬剤を使用した「忌避タイプ」と、生地の織り目を非常に細かくすることでダニやホコリの侵入を物理的に防ぐ「高密度生地タイプ」があります。アレルギー対策としては、後者の高密度生地がより効果的とされています。

- 抗菌・防臭加工: 繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などが原因で発生する嫌な臭いを防ぐ加工です。「SEKマーク」は、繊維評価技術協議会が定めた基準をクリアした製品に付けられる認証マークで、安全性と効果の信頼性の目安になります。

利用シーンや使う人で選ぶ

誰が、どのような目的で布団セットを使うのかによっても、最適な選択は変わってきます。

一人暮らし・新生活向け

初めての一人暮らしや就職・転勤などで新生活を始める場合は、コストパフォーマンスと利便性を重視するのがおすすめです。カバー類や収納ケースまで揃ったオールインワンタイプのセットは、買い物の手間が省けて非常に便利です。また、ワンルームなど収納スペースが限られていることも多いため、コンパクトに収納できるかどうかもポイントになります。

来客用

年に数回しか使わない来客用の場合は、手頃な価格と収納性が最優先事項です。高価なものである必要はありませんが、お客様に不快な思いをさせないよう、敷布団の厚みなど最低限の寝心地は確保したいところです。使用しない期間が長いため、湿気やホコリから守るための専用収納ケースが付いていると非常に重宝します。

家族・ファミリー用

家族で毎日使う布団は、耐久性と衛生機能を重視して選びましょう。特に育ち盛りのお子様は汗をかきやすく、布団を汚してしまうことも多いため、丸洗いできるウォッシャブル仕様や、防ダニ・抗菌加工が施された製品が安心です。家族の人数や寝室の広さに合わせて、シングル、セミダブル、ダブルといったサイズを適切に選び、将来的な家族構成の変化も少し考慮に入れると良いかもしれません。

【2024年版】おすすめの布団セット20選

ここでは、これまでの選び方を踏まえ、様々なニーズに応えるおすすめの布団セットを20種類厳選してご紹介します。各商品の特徴やセット内容を比較し、あなたにぴったりの一品を見つけてください。

(注:価格やセット内容は変動する可能性があるため、最新の情報は各公式サイトでご確認ください。)

① 西川(Nishikawa) 布団セット シングル

創業450年以上の歴史を誇る老舗「西川」の布団セットは、長年培われた技術と信頼性が魅力です。このセットは、掛け布団、しっかりとした厚みの敷布団、枕の基本3点に、各種カバーが付いた充実の内容。特に敷布団は、中央に固綿を使用した三層構造で、体をしっかりと支え、底つき感を軽減します。品質にこだわりたいけれど、何を選べば良いか分からないという方に、まずおすすめしたい定番のセットです。

参照:西川株式会社 公式サイト

② タンスのゲン 布団7点セット

圧倒的なコストパフォーマンスで人気の「タンスのゲン」。この布団7点セットは、掛け布団、三層敷布団、枕、各種カバー、そして便利な収納ケースまで揃って、非常にリーズナブルな価格を実現しています。敷布団は固綿入りでしっかりとした寝心地。カラーバリエーションが豊富なのも特徴で、お部屋のインテリアに合わせて選ぶ楽しさがあります。新生活を始める学生や、手頃な来客用布団を探している方に最適です。

参照:タンスのゲン本店 公式サイト

③ アイリスオーヤマ ほこりの出にくい布団7点セット

家電から生活用品まで幅広く手掛ける「アイリスオーヤマ」の布団セットは、機能性と価格のバランスに優れています。中綿にはホコリが出にくいポリエステルを使用し、アレルギーが気になる方にも配慮。掛け布団・敷布団・枕・カバー3種・収納ケースの7点が揃い、すぐに新生活をスタートできます。生地には桃の皮のような手触りの「ピーチスキン加工」が施され、なめらかな肌触りも魅力です。

参照:アイリスオーヤマ株式会社 公式サイト

④ 無印良品 ポリエステルわた洗える布団セット

シンプルで機能的なデザインが魅力の「無印良品」。この布団セットは、その名の通り、掛け布団、敷布団、枕のすべてが家庭で洗濯可能なウォッシャブル仕様です。清潔さを手軽に保ちたい方にぴったり。余計な装飾のないミニマルなデザインは、どんなお部屋にも自然に馴染みます。素材の良さや使い勝手にこだわりたい方におすすめのセットです。

参照:株式会社良品計画 無印良品公式サイト

⑤ ニトリ 温度調整掛け布団・敷布団2点セット

「お、ねだん以上。」でおなじみの「ニトリ」。このセットは、季節に応じて快適な温度を保つ「温度調整わた」を使用した掛け布団と、体をしっかり支える敷布団の2点セットです。暑いときは余分な熱を逃がし、寒いときは保温する機能で、一年を通して快適な睡眠をサポートします。カバー類は別売りなので、ニトリの豊富なラインナップから自分好みのものをコーディネートする楽しみもあります。

参照:株式会社ニトリ 公式サイト

⑥ エムール 布団セット「クラッセプラス」

寝具専門メーカー「エムール」が手掛ける、安心の日本製布団セットです。掛け布団、三層構造のボリューム敷布団、枕の基本セットに、中わたには防ダニ・抗菌防臭効果のある高機能わた「マイティトップ®Ⅱ ECO」を使用。アレルギー対策や衛生面を重視する方におすすめです。敷布団は厚みたっぷりで、フローリングに直接敷いても快適な寝心地を実現します。

参照:エムール -EMOOR- 公式サイト

⑦ 昭和西川 羽毛布団セット

品質の高い羽毛布団に定評のある「昭和西川」のセット。厳選された羽毛を使用した掛け布団は、軽くて非常に暖かく、本格的な寝心地を求める方に最適です。セットにはしっかりとした敷布団と枕も含まれ、トータルで質の高い睡眠環境を構築できます。価格は高めになりますが、長く使える良いものを探している方、冬の寒さが厳しい地域にお住まいの方には、投資する価値のあるセットです。

参照:昭和西川株式会社 公式サイト

⑧ モダンデコ ふわふわ布団7点セット

デザイン性の高い家具や家電で人気の「モダンデコ」。この布団セットは、おしゃれなカラーリングと、とろけるような肌触りのピーチスキン加工が特徴です。掛け布団、敷布団、枕、各種カバー、収納ケースがセットになっており、寝室の雰囲気を一新したい方におすすめ。デザインだけでなく、敷布団は固綿入りの三層構造で寝心地もしっかりと確保しています。

参照:モダンデコ株式会社 公式サイト

⑨ ナイスデイ mofua(モフア) 雲につつまれるような布団セット

「mofua(モフア)」シリーズは、その名の通り、とろけるような極上の肌触りがコンセプト。超極細繊維のマイクロファイバー生地は、一度触れるとやみつきになる心地よさです。掛け布団からカバーまで、すべてがこの気持ちいい生地で統一されています。肌触りを何よりも重視する方、寒い季節にぬくもりを感じながら眠りたい方にぴったりのセットです。

参照:株式会社ナイスデイ 公式サイト

⑩ LOWYA(ロウヤ) 日本製布団6点セット

おしゃれなインテリア・家具のオンラインストア「LOWYA」が提供する、デザインと品質を両立した日本製布団セットです。掛け布団、敷布団、枕に加えて、綿100%の肌触りの良いカバーがセットになっています。シンプルながらも洗練されたデザインは、モダンな寝室にもマッチします。品質にもこだわりたいおしゃれな方におすすめです。

参照:LOWYA(ロウヤ) 公式サイト

⑪ GOKUMIN プレミアム布団3点セット

高品質なマットレスで知られる「GOKUMIN」が、そのノウハウを活かして開発した布団セットです。特に敷布団は、体圧分散性に優れた構造になっており、腰への負担を軽減し、快適な寝姿勢をサポートします。掛け布団や枕も、睡眠の質を高めるための工夫が凝らされています。寝心地に徹底的にこだわりたい方に試してほしいセットです。

参照:GOKUMIN – ごくみん – 公式サイト

⑫ こだわり安眠館 日本製羽毛布団

寝具専門の通販サイト「こだわり安眠館」が企画した、コストパフォーマンスに優れた日本製の羽毛布団セット。品質の高い羽毛布団を手頃な価格で手に入れたいという方におすすめです。セット内容は羽毛掛け布団と、しっかりとした固綿敷布団、枕が基本。長年の販売実績からユーザーの声を反映した、かゆいところに手が届くセット構成が魅力です。

参照:こだわり安眠館 公式サイト

⑬ anmin(アンミン) 布団セット

「anmin」は、アイリスオーヤマのグループ企業が運営する寝具・インテリアの専門ショップです。そのため、アイリスオーヤマ製品と同様に、リーズナブルな価格で必要十分な機能を持った布団セットが豊富に揃っています。特に新生活向けのカバー付き7点セットなどは、バリエーションも多く、選びやすいのが特徴です。

参照:【公式】anmin(アンミン)

⑭ ふとんタウン 西川など寝具専門店 布団セット

西川をはじめとする有名メーカーの寝具を多数取り扱う「ふとんタウン」。専門店ならではの視点で企画されたオリジナルの布団セットが人気です。例えば、西川製の掛け布団と、自社で開発したボリューム敷布団を組み合わせるなど、各メーカーの良いとこ取りをしたような質の高いセットが見つかります。

参照:ふとんタウン 西川など寝具専門店 公式サイト

⑮ ぼん家具 洗える抗菌布団4点セット

家具やインテリア雑貨を扱う「ぼん家具」の、シンプルで手頃な布団セット。掛け布団、敷布団、枕、収納ケースの基本的な4点セットで、中綿には抗菌・防臭・防ダニ加工が施されています。来客用や単身赴任用など、コストを抑えつつも衛生面には配慮したいというニーズに応える製品です。

参照:ぼん家具 公式サイト

⑯ dショッピング 布団セット

NTTドコモが運営する「dショッピング」では、様々なメーカーの布団セットが販売されています。西川、アイリスオーヤマ、タンスのゲンといった人気メーカー品が一堂に会しており、比較検討しやすいのがメリットです。dポイントが貯まる・使えるのも、ドコモユーザーにとっては大きな魅力です。

参照:dショッピング

⑰ ベルメゾンデイズ とろけるような布団セット

大手通販「ベルメゾン」の人気オリジナルブランド「ベルメゾンデイズ」。この「とろけるような」シリーズは、その名の通り、なめらかでうっとりするような肌触りのマイクロファイバー素材が特徴です。寝具に入った瞬間のヒヤッと感を軽減し、暖かな眠りを提供します。デザインも豊富で、インテリア性を重視する方にもおすすめです。

参照:ベルメゾンネット

⑱ フランスベッド 羊毛3点パック

ベッドメーカーとして世界的に有名な「フランスベッド」。この商品は、ベッドで使用することを前提とした寝具セットで、中身は「羊毛ベッドパッド」と「マットレスカバー(シーツ)2枚」の3点です。羊毛ベッドパッドは吸放湿性に優れ、マットレスの寝心地を向上させるとともに、汚れからも守ります。すでにマットレスを持っていて、寝具の質をアップグレードしたい方に最適です。

参照:フランスベッド 公式サイト

⑲ 日本寝具通信販売 羽毛布団セット

羽毛布団を専門に扱う通販サイトならではの、高品質な羽毛布団セットが魅力です。ポーランド産やハンガリー産など、質の高い産地の羽毛を使用した掛け布団と、それを支えるしっかりとした敷布団がセットになっています。信頼できる日本製の羽毛布団を、適正価格で手に入れたい方におすすめです。

参照:日本寝具通信販売株式会社 公式サイト

⑳ リビングプランニング 布団3点セット

掛け布団、敷布団、枕という、必要最低限のアイテムを揃えたシンプルな3点セット。とにかく価格を抑えたい、という方に向けたエントリーモデルです。急な来客用や、ごく短期間の使用を目的とする場合に適しています。品質よりも、まずは揃えることを最優先したい場合の選択肢となります。

参照:リビングプランニング 公式サイト

【価格帯別】おすすめ布団セット

布団セットは価格帯によって、素材や機能、寝心地が大きく異なります。ここでは「1万円以下」「1万円~3万円」「3万円以上」の3つの価格帯に分け、それぞれの特徴と、どのような方におすすめかを解説します。ご自身の予算と求める品質に合わせて、最適な価格帯を見極めましょう。

1万円以下で買える高コスパモデル

この価格帯は、布団セット市場で最も競争が激しいゾーンであり、「コストパフォーマンス」が最大の魅力です。新生活を始める学生や社会人、使用頻度の低い来客用、単身赴任などの短期利用を想定している方にとって、初期費用を抑えられる非常にありがたい存在です。

- 特徴:

- 中綿: 掛け布団、敷布団ともに、中綿はポリエステル100%が主流です。軽量でホコリが出にくく、アレルギーの心配が少ないのがメリットです。

- セット内容: 掛け布団、敷布団、枕の基本3点に加えて、各種カバーや収納ケースまで付いた5~7点セットが多く、追加で買い足す必要がないオールインワンタイプが中心です。

- 敷布団: コストを抑えるため、敷布団の厚みはやや薄め(5~6cm程度)の傾向があります。固綿が入っていない、または薄い固綿のみの製品も見られます。

- 機能性: シンプルな機能の製品が多いですが、中には抗菌・防臭加工が施されたものもあります。

- 注意点とアドバイス:

最大の注意点は敷布団の「底つき感」です。フローリングに直接敷く場合、薄い敷布団だと床の硬さが体に伝わり、快適な睡眠を妨げる可能性があります。対策として、下にマットレスや除湿シートを一枚敷くだけで、寝心地と耐久性が大きく改善されます。購入者のレビューで、敷布団の厚みや硬さについて言及しているものを参考にすると失敗が少なくなります。耐久性はあまり高くないため、長期的なメイン利用よりは、割り切った使い方に向いています。

1万円~3万円の満足度が高いモデル

この価格帯は、品質、機能性、価格のバランスが最も取れており、選択肢も非常に豊富です。毎日の睡眠で使うメインの布団として、満足度の高い製品を見つけやすいでしょう。新生活で少し良いものを長く使いたい方や、現在の寝具からの買い替えを検討している方に最適な価格帯です。

- 特徴:

- 敷布団の品質向上: この価格帯から、敷布団の品質が格段に向上します。中央にしっかりとした「固綿」を入れ、その上下を柔らかい巻きわたやウレタンで挟んだ「三層構造」や「多層構造」の製品が主流になります。厚みも7cm以上のボリュームタイプが増え、底つき感を大幅に軽減し、体をしっかり支える支持性が高まります。

- 中綿の多様化: 掛け布団の中綿も、高機能なポリエステルわた(防ダニ・抗菌防臭など)が使われるほか、製品によっては羊毛混や、エントリークラスの羽毛布団も選択肢に入ってきます。

- 機能性の付加: 防ダニ・抗菌・防臭加工が標準的に備わっている製品が増えます。また、側生地に肌触りの良い綿100%を使用したり、家庭で洗えるウォッシャブル仕様であったりと、付加価値の高い製品が多くなります。

- 「日本製」の選択肢: 品質にこだわる方に嬉しい「日本製」の布団セットも、この価格帯から多く見つかります。

- アドバイス:

選択肢が多いため、自分にとっての優先順位を決めることが重要です。「敷布団の寝心地を最優先する」「アレルギー対策のため防ダニ機能は必須」「日本製にこだわりたい」など、譲れないポイントを明確にしてから製品を探すと、迷わずに選ぶことができます。各メーカーが最も力を入れている価格帯でもあるため、特色を比較検討する楽しみもあります。

3万円以上の高品質・高級モデル

3万円を超える価格帯は、素材や製法にとことんこだわった「高品質・高級モデル」の世界です。毎日の睡眠を単なる休息ではなく、心身を回復させるための贅沢な時間と捉え、最高の寝心地を追求したい方におすすめです。価格は張りますが、その分、優れた快適性と耐久性を備えており、長期間にわたって愛用できる製品が揃っています。

- 特徴:

- 高品質な中綿素材: 掛け布団の主役は「羽毛(ダウン)」になります。ダウンパワー(dp)が高く、保温性と軽さに優れた高品質な羽毛が使われます。また、吸放湿性に優れた「羊毛(ウール)」を100%使用した製品も多く見られます。これらの天然素材は、快適な温度と湿度を保ち、睡眠の質を大きく向上させます。

- 高性能な敷布団: 敷布団も、体圧分散性に優れた高性能ウレタンフォームを使用したり、複数の素材を組み合わせた複雑な多層構造を採用したりと、寝姿勢の維持と快適な寝心地を極限まで追求したものが多くなります。

- 上質な側生地: 中綿だけでなく、それを包む側生地にもこだわりが見られます。肌触りが滑らかで光沢のある「綿100%サテン生地」や、通気性に優れた上質な生地が使われ、寝具全体の質感を高めています。

- 信頼のブランド: 西川や昭和西川といった老舗寝具メーカーのハイエンドモデルや、フランスベッドなど、ブランドの信頼性が高い製品が中心となります。

- アドバイス:

高価な買い物になるため、失敗は絶対に避けたいところです。可能であれば、デパートや寝具専門店で実際に寝心地を試してみることを強くおすすめします。また、羽毛布団の場合は「ダウンパワー(dp)」や「ダウン混合率」、産地(ポーランド産、ハンガリー産など)といった品質表示をしっかりと確認しましょう。適切なお手入れをすれば10年以上快適に使える製品も多いので、長期的な視点でコストパフォーマンスを考えることが大切です。

人気メーカー・ブランドの特徴

布団セットを選ぶ際、どのメーカーの製品かという点は、品質や信頼性を判断する上で重要な手がかりとなります。ここでは、多くのユーザーから支持されている人気のメーカー・ブランドを5つ取り上げ、それぞれの歴史や強み、特徴を詳しく解説します。

西川(nishikawa)

1566年(永禄9年)の創業から450年以上の長きにわたり、日本の眠りを支え続けてきた寝具業界のリーディングカンパニーです。その名前は、高品質と信頼の証として広く知られています。かつては「西川産業(東京西川)」「西川リビング(大阪西川)」「京都西川」といった複数の企業が存在していましたが、2019年に経営統合し、現在は「西川株式会社」として「nishikawa」ブランドを展開しています。

- 特徴・強み:

- 圧倒的な品質と信頼性: 長い歴史の中で培われた確かな技術力と品質管理体制が最大の強みです。素材の選定から製造工程まで、厳しい基準を設けています。

- 科学的アプローチ: 社内に「日本睡眠科学研究所」を設立し、睡眠に関する科学的な研究を長年続けています。その研究成果を商品開発に活かし、利用者の睡眠の質を向上させるための機能的な寝具を数多く生み出しています。

- 幅広いラインナップ: 数千円台で購入できる手頃なポリエステル布団セットから、数十万円する最高級の羽毛布団セットまで、あらゆる価格帯とニーズに応える幅広い商品展開が魅力です。初心者から寝具にこだわる上級者まで、誰もが自分に合った製品を見つけることができます。

- 代表的なシリーズ: 羽毛布団の「ロイヤルクレセント」、機能性マットレスの「AiR(エアー)」などが有名です。

タンスのゲン

福岡県大川市に本社を構える、家具・寝具・インテリアのネット通販に特化した企業です。実店舗を持たず、企画・開発から販売までを自社で一貫して行うことで、驚きの低価格を実現しています。特に若者やファミリー層から絶大な支持を集めています。

- 特徴・強み:

- 卓越したコストパフォーマンス: 「良いものを、より安く」を徹底的に追求しており、品質と価格のバランスが非常に優れています。同等のスペックの製品を、他社よりも安価に提供することを得意としています。

- 豊富なデザインとカラー: 利用者のニーズを敏感に捉え、トレンドを取り入れたデザインや、豊富なカラーバリエーションを展開しています。自分の部屋のインテリアに合わせて寝具を選びたいという方にぴったりです。

- ユーザー目線の製品開発: 利用者から寄せられるレビューや声を製品開発に積極的にフィードバックしており、「こういうのが欲しかった」と思わせる、かゆいところに手が届く商品が多いのが特徴です。

- スピード配送: 巨大な自社倉庫と効率的な物流システムにより、注文から商品到着までのスピードが速いことでも知られています。

アイリスオーヤマ

宮城県仙台市に本社を置く、生活用品全般を取り扱う大手メーカーです。LED照明や家電のイメージが強いですが、寝具に関しても「なるほど」と思わせるユーザー目線のアイデアを盛り込んだ機能的な製品を、手頃な価格で提供しており、高い人気を誇ります。

- 特徴・強み:

- 機能性と価格の好バランス: 生活者視点での商品開発を徹底しており、「あったらいいな」という便利な機能を、手に入れやすい価格で実現するのが得意です。例えば、「ほこりの出にくい中空ポリエステルわた」や、独自素材のマットレス「エアリー」などが代表的です。

- シンプルな使いやすさ: 誰にでも分かりやすく、使いやすいシンプルな設計が基本です。過剰な装飾や複雑な機能はなく、実用性を重視しています。

- 幅広い販売網: 全国のホームセンターや家電量販店、ドラッグストアなど、様々な場所で製品が販売されており、実際に商品を手に取って確認しやすいのも大きなメリットです。

- グループ企業との連携: 寝具専門のECサイト「anmin(アンミン)」などを通じて、より専門的な品揃えも展開しています。

無印良品

「わけあって、安い」をコンセプトに、株式会社良品計画が展開するブランドです。シンプルで飽きのこないデザインと、素材や製法にこだわった高品質な製品で、世界中に多くのファンを持っています。寝具においても、その哲学は一貫しています。

- 特徴・強み:

- 普遍的なシンプルデザイン: ブランドロゴさえも排した究極のシンプルさが特徴です。どんなインテリアにも調和し、寝室に落ち着きと統一感をもたらします。

- 素材へのこだわり: 肌に直接触れるものだからこそ、素材選びには強いこだわりがあります。肌触りの良いオーガニックコットンを積極的に採用するなど、環境や使う人のことを考えた製品作りをしています。

- 「洗える」ことへの注力: 清潔さを保つことを重視し、掛け布団や敷布団、枕まで家庭で洗濯できるウォッシャブル仕様の製品を多くラインナップしています。

- トータルコーディネート: ベッドフレームから寝具、パジャマに至るまで、無印良品の世界観で寝室全体をコーディネートできるのが魅力です。

ニトリ

「お、ねだん以上。」のキャッチフレーズで知られる、日本最大の家具・インテリア用品チェーンです。手頃な価格でありながら、利用者の暮らしを豊かにする付加価値の高い商品を開発することに長けています。

- 特徴・強み:

- 高機能性素材の開発力: 「Nクール(接触冷感)」「Nウォーム(吸湿発熱)」に代表される、季節に応じた快適さを提供するオリジナル機能性素材の開発力が最大の強みです。これらのシリーズは毎年進化を遂げ、大ヒット商品となっています。

- トータルコーディネート提案: 寝具だけでなく、カーテンやカーペット、インテリア小物まで、一つの店舗で寝室のすべてをコーディネートできます。カラーやテイストを合わせた「スタイル提案」も得意です。

- 全国の店舗網: 全国に多数の店舗を構えており、気軽に立ち寄って実物を見て、触って、確かめられるのが大きな利点です。価格や機能について、店員に直接相談することもできます。

- 幅広い価格設定: 低価格帯のシンプルな商品から、高機能な上位モデルまで、予算に応じて選べる幅広い品揃えも魅力の一つです。

布団セットはどこで買うのがいい?店舗と通販の比較

自分に合った布団セットが見つかったら、次に考えるのは「どこで買うか」です。主な購入場所は、ニトリや無印良品などの「実店舗」と、Amazonや楽天市場などの「通販サイト」の2つに大別されます。それぞれにメリットとデメリットがあるため、両方の特徴を理解し、自分にとって最適な購入方法を選びましょう。

| 購入方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 実店舗 | ・実物を見て、触って、試せる(最大の利点) ・専門知識のある店員に相談できる ・購入したその日のうちに持ち帰れる ・色のイメージ違いなどの失敗がない |

・品揃えが通販サイトに比べて限られる ・価格が通販サイトより高い傾向がある ・店舗まで行く手間と時間がかかる ・かさばる布団セットの持ち帰りが大変 |

| 通販サイト | ・品揃えが圧倒的に豊富で、選択肢が多い ・価格競争により、安価に購入できる傾向がある ・購入者のレビューを多数参考にできる ・自宅まで配送してくれるので持ち運びが楽 |

・実物を確認できないため、質感や硬さが分かりにくい ・色味などが画面のイメージと異なるリスクがある ・相談相手がおらず、自分で情報を集める必要がある ・商品到着まで時間がかかる |

実店舗(ニトリ・無印良品など)のメリット・デメリット

デパートの寝具売り場、ニトリや無印良品、寝具専門店などの実店舗で購入する最大のメリットは、何と言っても商品を直接見て、触って、試せることです。

メリットの詳細:

特に睡眠の質を大きく左右する敷布団の硬さや厚みは、言葉や写真だけでは伝わりにくい部分です。店舗であれば、実際に少し横になってみたり、手で押してみたりして、その感触を確かめることができます。掛け布団の重さや、側生地の肌触り、カバーの色合いなども、自分の目で直接確認できるため、「思っていたものと違った」という購入後のギャップが起こりにくいのが最大の利点です。

また、寝具に関する知識が豊富な店員さんに、「腰痛持ちにおすすめの敷布団は?」「アレルギー対策ができるセットは?」といった具体的な相談ができるのも心強い点です。自分の悩みや希望を伝えれば、専門的な視点から最適な商品を提案してもらえるでしょう。

デメリットの詳細:

一方で、店舗の物理的なスペースには限りがあるため、通販サイトに比べると品揃えは限定的になります。また、人件費や店舗の維持費といったコストが価格に上乗せされるため、一般的に通販サイトよりも価格は高くなる傾向があります。

そして、意外と見落としがちなのが持ち帰りの大変さです。布団セットは圧縮されていてもかなり大きく、重量もあります。車がなければ持ち帰るのは一苦労ですし、車があっても積み下ろしは重労働です。

通販サイト(Amazon・楽天市場など)のメリット・デメリット

Amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピング、あるいは各メーカーの公式オンラインストアなど、インターネット経由で購入する方法です。現代では、こちらが主流になりつつあります。

メリットの詳細:

通販サイトの最大の魅力は、その圧倒的な品揃えです。国内外のあらゆるメーカー、ブランドの布団セットを、自宅にいながらにして比較検討できます。実店舗ではお目にかかれないようなニッチな商品や、オンライン限定のデザインが見つかることもあります。

価格面でも、複数のサイトで価格を比較したり、セールやクーポン、ポイント還元を利用したりすることで、実店舗よりお得に購入できるケースがほとんどです。

さらに、購入者のレビューは、商品選びにおける非常に重要な情報源となります。実際にその布団セットを使った人々の「敷布団が意外としっかりしていた」「羽毛の臭いが少し気になった」といったリアルな声は、実物を見られないというデメリットを補って余りある貴重な判断材料です。

そして何より、購入した商品は圧縮梱包などでコンパクトにされた状態で、玄関先まで配送してくれます。重い布団を運ぶ労力から解放されるのは、大きなメリットと言えるでしょう。

デメリットの詳細:

通販の最大の弱点は、実物を自分の五感で確認できないことです。写真ではふかふかに見えたのに、届いたら意外と薄かった、画面で見た色と実際の色が微妙に違う、といった失敗のリスクは常に伴います。特に、敷布団の硬さや枕の高さといった「寝心地」に関わる部分は、個人の感覚に大きく左右されるため、レビューだけを頼りにするのは難しい側面もあります。商品選びに関する疑問があっても、店員のように気軽に相談できる相手がいないため、すべての情報を自分で収集し、判断する必要があります。

布団を長持ちさせるためのお手入れ方法

お気に入りの布団セットを購入したら、できるだけ長く快適に使いたいものです。そのためには、日頃のお手入れが欠かせません。ここでは、布団を清潔でふかふかな状態に保ち、寿命を延ばすための基本的なお手入れ方法をご紹介します。

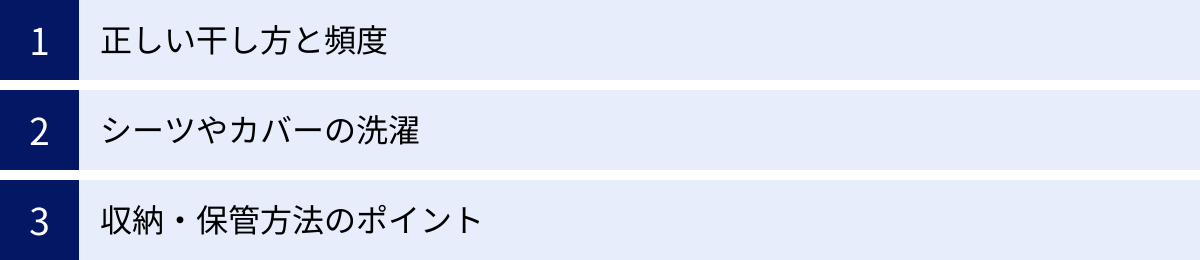

正しい干し方と頻度

布団を干す最大の目的は、睡眠中にかいた汗などの湿気を取り除くことです。湿気を含んだ布団は、カビやダニが繁殖する温床となり、アレルギーや臭いの原因になります。定期的に干して乾燥させることで、これらのトラブルを防ぎ、布団本来のふっくら感を回復させることができます。

- 干す時間帯と時間:

空気が乾燥している午前10時から午後3時頃までが最適な時間帯です。湿度の高い早朝や夕方に干すと、かえって湿気を吸ってしまうことがあるので避けましょう。干す時間は、片面1~2時間ずつ、合計で2~4時間が目安です。長時間干しすぎると、側生地や中綿を傷める原因になります。 - 素材別の干し方のポイント:

- 綿・ポリエステル布団: 日光には殺菌効果があるため、天日干しがおすすめです。全体に日光が当たるように干しましょう。

- 羽毛・羊毛布団: これらの動物性繊維は、直射日光に弱い性質があります。紫外線によって側生地や中綿がダメージを受けてしまうため、必ずカバーをかけたまま、風通しの良い日陰で干すのが基本です。

- やってはいけない「布団たたき」:

パンパンと音を立てて布団をたたくと、ホコリが取れているように感じますが、これは間違いです。強くたたくと、中の繊維(綿や羽毛)がちぎれてしまい、布団の寿命を縮める原因になります。また、ダニの死骸やフンが細かく砕けて表面に浮き上がり、かえってアレルギーの原因物質を吸い込みやすくなります。干した後は、表面を優しく手で払うか、布団専用のノズルを付けた掃除機で吸い取るようにしましょう。 - 干す頻度:

理想は週に1~2回ですが、難しい場合は最低でも2週間に1回は干すように心がけましょう。雨の日が続く場合は、布団乾燥機を活用するのも非常に効果的です。

シーツやカバーの洗濯

シーツやカバーは、布団本体を皮脂や汗の汚れから守るための大切なアイテムです。肌に直接触れるため、最も汚れやすい部分でもあります。

- 洗濯の頻度:

人は寝ている間にコップ1杯分の汗をかくと言われています。この汗や皮脂をエサに雑菌が繁殖するため、シーツやカバーは最低でも週に1回は洗濯するのが理想です。特に夏場や汗をかきやすい方は、よりこまめな洗濯を心がけましょう。 - 洗濯のコツ:

洗濯表示を確認し、適切な水温やコースで洗いましょう。そのまま洗濯機に入れると、他の洗濯物と絡まって生地が傷む原因になるため、大きめの洗濯ネットに入れるのがおすすめです。洗い終わったら、シワを伸ばして干すと、乾いた後のアイロンがけの手間が省けます。

収納・保管方法のポイント

シーズンオフなどで布団を長期間しまっておく際には、次のシーズンも気持ちよく使えるように、正しい方法で保管することが重要です。

- 保管前の準備:

収納する前には、必ず布団を干して湿気を完全に飛ばすことが最も重要です。湿気が残ったまま収納すると、カビやダニが繁殖し、嫌な臭いの原因になります。天日干しや布団乾燥機で、中までしっかりと乾燥させましょう。 - 収納場所:

押し入れやクローゼットに収納するのが一般的ですが、湿気は下に溜まりやすい性質があります。できれば湿気がこもりにくい上段に収納するのがおすすめです。床にすのこを敷いたり、除湿剤を一緒に入れたりするのも効果的です。 - 収納袋の選び方と注意点:

- 不織布ケース: 長期保管には、通気性の良い不織布製の収納ケースが最適です。ホコリを防ぎつつ、湿気がこもるのを防ぎます。

- 圧縮袋: 省スペースに収納できて便利ですが、長期の保管には向きません。特に羽毛布団は、長期間圧縮すると中の羽毛が折れたり潰れたりして、本来のふっくら感(かさ高)や保温性が損なわれてしまいます。圧縮袋を使うのは、来客用布団の一時的な保管や、引っ越しの際の移動など、短期間に留めましょう。

布団の寿命と買い替えサイン

どんなに丁寧にお手入れをしていても、布団には寿命があります。寿命を過ぎた布団を使い続けると、寝心地が悪くなるだけでなく、衛生面の問題や、肩こり・腰痛といった体の不調を引き起こす原因にもなりかねません。ここでは、寝具ごとの寿命の目安と、買い替えを検討すべきサインについて解説します。

掛け布団の寿命

掛け布団の寿命は、中綿の素材によって大きく異なります。

- ポリエステル・綿: 約3~5年。化学繊維や植物繊維は、長年の使用で繊維が固まったり、へたったりして、保温性やかさ高が失われやすいです。

- 羊毛: 約5~7年。羊毛は弾力性に富んでいますが、徐々にその力は失われていきます。

- 羽毛: 約10~15年。適切なお手入れをすれば、非常に長く使えるのが羽毛布団のメリットです。ただし、数年に一度は専門のクリーニングやリフォーム(打ち直し)をすることで、さらに長持ちします。

敷布団の寿命

敷布団は、毎晩全体重を支えているため、掛け布団よりも消耗が激しく、寿命も短い傾向にあります。

- ポリエステル(固綿): 約2~3年。最もへたりやすい素材と言えます。腰の部分が凹んできたら買い替えのサインです。

- ウレタン: 約5~8年。ウレタンの密度によって寿命は変わります。高密度のものほど長持ちしますが、低密度のものは早くへたります。

- 羊毛・綿: 約3~5年。定期的に打ち直しをすれば、より長く使えます。

枕の寿命

枕も素材によって寿命が異なりますが、頭と首というデリケートな部分を支えているため、少しでも違和感があれば早めの交換がおすすめです。

- ポリエステルわた: 約1~2年。最もへたりやすく、ボリュームがなくなったら替え時です。

- パイプ: 約3~5年。比較的長持ちしますが、パイプが潰れて高さが変わってきます。

- 低反発ウレタン: 約2~4年。弾力性がなくなり、頭を乗せても十分に支えられなくなったら寿命です。

こんな症状が出たら買い替えを検討

上記の年数はあくまで目安です。年数にかかわらず、以下のようなサインが現れたら、買い替えを具体的に検討する時期に来ていると言えます。

- 【共通のサイン】

- 干してもふっくら感が戻らない、ボリュームがなくなった。

- 生地が破れたり、中綿が外に出てきたりしている。

- 洗ったり干したりしても、嫌な臭いが取れない。

- 全体的に湿っぽく、ジメジメした感じがする。

- 【掛け布団のサイン】

- 以前よりも暖かく感じなくなった(保温性の低下)。

- 布団が体にフィットせず、肩口に隙間ができて寒い。

- 【敷布団のサイン】

- 寝ていて床の硬さを感じる(底つき感)。

- 朝起きた時に、腰や背中が痛い。

- お尻や腰の部分が凹んだまま、元に戻らない。

- 【枕のサイン】

- 朝起きた時に、首や肩がこっている、または痛い。

- 頭を乗せてもすぐにぺたんこになり、高さが合わないと感じる。

- 寝返りを打つと、頭が枕から落ちてしまう。

これらのサインは、寝具が本来の機能を果たせなくなっている証拠です。快適な睡眠は健康の基本です。我慢して使い続けず、新しい布団セットへの買い替えを検討しましょう。

布団セットに関するよくある質問

布団セットの購入を検討している方が抱きやすい、よくある質問とその回答をまとめました。疑問を解消して、すっきりと商品選びを進めましょう。

布団とベッドはどちらが良い?

これは多くの方が悩む永遠のテーマの一つです。布団とベッド、それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらが良いかは個人のライフスタイル、部屋の広さ、健康状態などによって異なります。

| メリット | デデメリット | |

|---|---|---|

| 布団 | ・省スペース(日中は畳んで収納できる) ・天日干しなど、手軽にメンテナンスできる ・ベッドフレームが不要なため、初期費用が安い ・小さな子供が落ちても安心 |

・毎日の上げ下ろしが面倒 ・床に近い分、ハウスダストを吸い込みやすい ・万年床になりがち ・腰痛持ちには起き上がりがつらい場合がある |

| ベッド | ・上げ下ろしの手間がない ・床からの高さがあるため、ホコリの影響を受けにくい ・ベッド下の空間を収納として活用できる ・インテリア性が高い |

・部屋のスペースを常に占有する ・マットレスが大きく、干すなどの手入れが大変 ・ベッドフレームとマットレスが必要で、初期費用が高い ・引っ越しの際に移動が大変 |

結論として、部屋のスペースを有効活用したい方や、初期費用を抑えたい方、布団をこまめに干して清潔に保ちたい方は「布団」が向いています。一方で、毎日の布団の上げ下ろしを負担に感じる方、ホコリやアレルギーが気になる方、腰や膝に不安があり起き上がりの動作を楽にしたい方は「ベッド」がおすすめです。

「羽根布団」と「羽毛布団」の違いは?

どちらも水鳥の羽を使った布団ですが、使われている羽の種類と比率によって明確に区別されています。この違いが、価格や寝心地に大きく影響します。

- 羽毛布団(うもうぶとん):

- 主成分: ダウン(Down)

- 定義: ダウンを50%以上使用した布団。

- 特徴: ダウンは、水鳥の胸に生えている、芯がなくふわふわしたボール状の綿毛です。空気をたくさん含むため、非常に軽くて保温性に優れています。ダウンの比率が高いほど高品質で高価になります。一般的に「ダウン90%、フェザー10%」のように表示されます。

- 羽根布団(はねぶとん):

- 主成分: フェザー(Feather)

- 定義: フェザーを50%以上使用した布団。

- 特徴: フェザーは、鳥の体を覆っている、中央に硬い軸(羽軸)がある、いわゆる「羽根」です。通気性に優れていますが、ダウンに比べて重く、保温性も劣ります。また、羽軸があるため、生地から突き出してチクチク感じることがあります。価格は羽毛布団よりもかなり安価です。

簡単に言えば、「羽毛布団」は暖かさと軽さを追求した高品質な布団、「羽根布団」は価格を抑えた普及版の布団と理解すると良いでしょう。暖かさを重視するなら、ダウン比率の高い「羽毛布団」を選ぶのが正解です。

届いた布団の臭いが気になる場合はどうすればいい?

新品の布団、特に羽毛や羊毛などの動物性繊維を使った布団や、ウレタンフォームを使った敷布団は、素材特有の臭いや、製造・梱包過程でついた臭いが残っていることがあります。これは製品の異常ではなく、ほとんどの場合は時間とともに解消します。

もし届いた布団の臭いが気になる場合は、以下の対処法を試してみてください。

- 布団の中の空気を入れ替える:

まず、ビニール袋や収納ケースから布団を取り出し、優しく数回たたいたり、押しつぶしたりして、中の空気を外に追い出します。そして、新しい空気が入るように、布団をバサバサと広げます。これを数回繰り返すだけでも、臭いがかなり軽減されます。 - 風通しの良い場所で陰干しする:

最も効果的なのは、風通しの良い日陰で干すことです。ベランダや窓際で、数時間から1~2日ほど干しておくと、残っていた臭いの成分が揮発して気にならなくなります。直射日光は布団を傷める原因になるため、必ず日陰で干しましょう。

ほとんどの場合、これらの方法で臭いは解消されます。数日経っても強い臭いが取れない場合は、何か問題がある可能性も考えられるため、購入した店舗やメーカーに問い合わせてみることをおすすめします。

まとめ

この記事では、布団セットの基本的な知識から、後悔しないための選び方のポイント、価格帯別のおすすめ、人気メーカーの特徴、購入後のメンテナンス方法まで、幅広く詳しく解説してきました。

布団セットは、新生活のスタートや来客用の準備といったシーンで、一度に寝具一式が揃う非常に便利でコストパフォーマンスに優れた選択肢です。しかし、その手軽さゆえに、自分の体に合わないものを選んでしまい、かえって睡眠の質を下げてしまう可能性も秘めています。

失敗しない布団セット選びの鍵は、自分にとって譲れないポイントを明確にすることです。

- 価格を最優先するのか? → 1万円以下の高コスパモデル

- 毎日の睡眠の質を重視し、寝心地にこだわりたいのか? → 敷布団の厚みや構造をチェックし、1万円以上の満足度が高いモデルを

- アレルギー対策や衛生面が気になるのか? → 防ダニ・抗菌防臭加工や、丸洗い可能なウォッシャブル仕様を

- デザインや肌触りを大切にしたいのか? → カバーの素材や、ブランドの世界観をチェック

この記事で紹介した「選び方完全ガイド」を参考に、「セット内容」「掛け布団の素材」「敷布団の厚みと構造」「枕」「機能性」といった各項目を一つひとつ確認していけば、あなたにとって最適な布団セットがきっと見つかるはずです。

快適な睡眠は、日中のパフォーマンスを向上させ、心と体の健康を支えるための不可欠な土台です。この記事が、あなたの素晴らしい眠りのためのパートナー探しの一助となれば幸いです。