「ベッドに入っても、なかなか寝付けない」「羊を数えても目が冴えるばかりで、気づけば深夜になっている」こんな悩みを抱えていませんか。寝つきの悪さは、日中のパフォーマンス低下や心身の不調に直結する深刻な問題です。質の高い睡眠は、健康的な生活を送るための基盤であり、その入り口である「入眠」をスムーズにすることが非常に重要になります。

この記事では、寝つきが悪くなる原因から、今日からすぐに実践できる具体的な改善方法まで、網羅的に解説します。日中の過ごし方、食事、寝る前の習慣、寝室環境の整え方など、様々な角度からアプローチする15の具体的な方法を紹介します。さらに、睡眠を妨げるNG行動や、セルフケアを補助するサプリメント・漢方薬の活用法、そして専門医療機関を受診する目安についても詳しく説明します。

この記事を読めば、なぜ自分が寝つきにくいのかを理解し、自分に合った最適な入眠方法を見つけることができるはずです。 長年の寝つきの悪さに悩んでいる方も、最近なんだか眠りが浅いと感じる方も、ぜひ最後までお読みいただき、快適な睡眠を手に入れるための第一歩を踏み出してください。

目次

「寝つきが悪い」とは?主な5つの原因

そもそも「寝つきが悪い」とは、どのような状態を指すのでしょうか。医学的には「入眠障害」と呼ばれ、布団に入ってから眠りにつくまでに30分~1時間以上かかる状態が続くことを指します。多くの人が経験するこの入眠障害ですが、その背後には様々な原因が隠されています。原因を正しく理解することが、効果的な対策を講じるための第一歩です。ここでは、寝つきを悪くする主な5つの原因について、そのメカニズムとともに詳しく解説します。

原因①:ストレスや不安による脳の覚醒

現代社会において、多くの人が抱えるストレスや不安は、寝つきを悪くする最大の原因の一つです。仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安など、精神的な負荷がかかると、私たちの体は「闘争・逃走モード」に入ります。これは、心身を活発にする交感神経が優位になっている状態です。

通常、夜になりリラックスすると、心身を休息させる副交感神経が優位になり、自然と眠気を感じるようになります。しかし、強いストレスや不安を感じていると、夜になっても交感神経が活発なままとなり、脳が覚醒し続けてしまうのです。

この状態には、「コルチゾール」というストレスホルモンが深く関わっています。コルチゾールは、日中の活動を支えるために朝に最も多く分泌され、夜にかけて減少していくのが正常なリズムです。しかし、慢性的なストレスにさらされると、夜間でもコルチゾールの分泌量が高いまま維持されてしまいます。この高いコルチゾールレベルが、脳を興奮させ、心拍数を上げ、血圧を上昇させることで、リラックスして眠りにつくことを困難にします。

具体的には、以下のような状況が考えられます。

- 明日の重要なプレゼンテーションのことが頭から離れない

- 上司や同僚との間に起きたトラブルを繰り返し思い出してしまう

- 経済的な問題や家庭内の問題について、ベッドの中で延々と考え込んでしまう

これらの思考のループは、脳をさらに覚醒させ、「眠らなければ」という焦りを生み出します。この焦り自体が新たなストレスとなり、さらに交感神経を刺激するという悪循環に陥ってしまうのです。寝つきの悪さを改善するためには、このストレスによる脳の覚醒状態をいかにして鎮め、リラックスした状態(副交感神経優位)へと切り替えるかが鍵となります。

原因②:生活リズムの乱れ

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を調節する「サーカディアンリズム(体内時計)」という機能が備わっています。この体内時計は、睡眠と覚醒のサイクルだけでなく、ホルモン分泌、体温、血圧などの生理機能をコントロールしています。寝つきの良し悪しは、このサーカディアンリズムが正常に働いているかどうかに大きく左右されます。

生活リズムの乱れは、この精密な体内時計を狂わせる主な原因です。

- 平日の寝不足を休日に解消しようとする「寝だめ」:休日にいつもより大幅に遅く起きると、体内時計が後ろにずれてしまいます。その結果、日曜の夜になっても眠気が訪れず、月曜の朝がつらいという「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」に陥ります。

- シフト勤務や夜勤:勤務時間が不規則だと、体内時計が一定のリズムを刻むことが難しくなります。体が「今は寝る時間なのか、起きる時間なのか」と混乱し、眠りたいときに眠れず、活動したいときに眠いという状況になりがちです。

- 不規則な食事時間:食事もまた、体内時計を同調させる要因の一つです。特に朝食を抜いたり、深夜に食事を摂ったりする習慣は、睡眠と覚醒のリズムを乱す原因となります。

体内時計が乱れると、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌タイミングにも異常が生じます。メラトニンは通常、夜暗くなると分泌が増え始め、眠りを誘います。しかし、体内時計が狂うと、メラトニンが適切な時間に分泌されず、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めやすくなったりするのです。

毎日決まった時間に起床し、決まった時間に就寝するという規則正しい生活は、体内時計を正常に保ち、スムーズな入眠を促すための最も基本的な土台です。 逆に言えば、どれだけ他の対策を講じても、生活リズムがバラバラでは根本的な解決には至らない可能性が高いのです。

原因③:スマートフォンやPCから出るブルーライト

就寝前にベッドの中でスマートフォンを操作したり、PCで動画を見たりすることが習慣になっていませんか。この何気ない行動が、実は寝つきを著しく悪化させる大きな原因となっています。スマートフォンやPC、テレビなどの電子機器の画面からは、「ブルーライト」という強いエネルギーを持つ光が発せられています。

ブルーライトは、可視光線の中でも特に波長が短く、覚醒を促す作用が強いことが知られています。日中に太陽光に含まれるブルーライトを浴びることは、体内時計をリセットし、心身を活動的に保つ上で重要です。しかし、夜間にブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いしてしまいます。

この勘違いが引き起こす最大の問題は、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が強力に抑制されることです。前述の通り、メラトニンは夜の訪れとともに分泌が増え、私たちを眠りへと誘う重要な役割を担っています。しかし、就寝前にブルーライトを浴び続けると、メラトニンの分泌が遅れたり、分泌量そのものが減少したりします。その結果、眠気を感じにくくなり、寝つきが著しく悪化するのです。

ある研究では、就寝前に数時間タブレット端末を使用したグループは、紙の本を読んだグループに比べて、メラトニンの分泌が50%以上も抑制され、入眠までにかかる時間が長くなったと報告されています。

さらに、ブルーライトの問題はメラトニン抑制だけではありません。スマートフォンでSNSをチェックしたり、ニュースを読んだり、ゲームをしたりすることは、その内容によって脳を興奮させ、交感神経を刺激します。不安を煽るニュースや、仕事のメールなどは、ストレスの原因にもなり得ます。

ブルーライトによる光の刺激と、コンテンツによる脳への情報刺激という「ダブルパンチ」が、脳を完全に覚醒モードにしてしまい、安らかな眠りを妨げるのです。 寝つきを良くするためには、就寝前のデジタルデバイスとの付き合い方を見直すことが不可欠と言えるでしょう。

原因④:カフェインやアルコールなどの影響

日中の眠気覚ましにコーヒーを飲んだり、リラックスのためにお酒を飲んだりすることは、多くの人にとって日常的な習慣です。しかし、これらの嗜好品は摂取するタイミングや量を間違えると、寝つきを悪くする強力な要因となります。

カフェインの影響

コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。これは、カフェインが脳内で眠気を引き起こす物質「アデノシン」の働きをブロックするためです。アデノシンは、日中の活動で脳内に蓄積し、一定量に達すると眠気を感じさせます。カフェインは、このアデノシンが作用する受容体に先回りして結合し、眠気のシグナルを脳に伝わらなくさせます。

問題なのは、カフェインの効果は摂取後すぐに現れ、数時間にわたって持続することです。カフェインの血中濃度が半分になるまでの時間(半減期)は、個人差はありますが一般的に3~5時間程度とされています。つまり、夕方17時にコーヒーを一杯飲んだ場合、夜22時になってもまだその半分のカフェインが体内に残り、覚醒作用を及ぼし続けている可能性があるのです。寝つきが悪いと感じる人は、午後のカフェイン摂取が原因となっているケースが少なくありません。

アルコールの影響

一方、「寝酒」として就寝前にお酒を飲む習慣がある人もいますが、これは大きな間違いです。アルコールには一時的な鎮静作用があるため、確かに入眠を助けるように感じられるかもしれません。しかし、その効果は長続きしません。

アルコールが体内で分解される過程で、「アセトアルデヒド」という覚醒作用のある物質が生成されます。 このアセトアルデヒドが、睡眠の後半部分で交感神経を刺激し、眠りを浅くしたり、中途覚醒(夜中に目が覚めること)を引き起こしたりします。また、アルコールには利尿作用があるため、夜中にトイレに行きたくなって目が覚める原因にもなります。

結果として、寝酒は「寝つきは良くするが、睡眠全体の質を著しく低下させる」という、本末転倒な結果を招きます。最初は少量で眠れていたとしても、次第に耐性ができて量が増え、アルコール依存症のリスクを高めることにも繋がりかねません。カフェインもアルコールも、上手に付き合う知識を持つことが快眠への鍵となります。

原因⑤:寝室の環境が合っていない

見落とされがちですが、寝室の物理的な環境も寝つきに大きな影響を与えます。人間が快適に眠るためには、五感(視覚、聴覚、触覚など)に入る刺激を最小限に抑え、リラックスできる空間を作ることが重要です。寝室の環境が不適切だと、無意識のうちに心身が緊張し、スムーズな入眠が妨げられます。

主なチェックポイントは以下の通りです。

- 温度と湿度:寝室が暑すぎたり寒すぎたりすると、体温調節のために体が働き続け、深い眠りに入りにくくなります。特に、寝具の中の温度や湿度は重要で、「寝床内気候(しんしょうないきこう)」と呼ばれます。快適な寝床内気候は、温度33℃前後、湿度50%前後とされています。室温としては、夏は25~26℃、冬は22~23℃、湿度は通年で50~60%が目安です。エアコンや加湿器・除湿器を適切に使い、この環境を維持することが大切です。

- 光:前述のブルーライトだけでなく、どんな種類の光もメラトニンの分泌を抑制し、眠りを妨げる可能性があります。豆電球や廊下から漏れるわずかな光、カーテンの隙間から入る街灯の光でさえ、敏感な人にとっては覚醒の原因となります。睡眠中の理想的な明るさは「真っ暗」です。

- 音:時計の秒針の音、家電の作動音、外を走る車の音、家族の生活音など、予期しない騒音は睡眠を妨げます。特に、眠りが浅くなるレム睡眠中は、わずかな物音でも目が覚めやすくなります。静かな環境を確保することが理想ですが、難しい場合は耳栓やホワイトノイズマシンなどを活用するのも一つの手です。

- 寝具(枕やマットレス):体に合わない寝具は、快適な睡眠の最大の敵です。枕が高すぎたり低すぎたりすると、首や肩に負担がかかり、痛みやこりで目が覚める原因になります。マットレスが硬すぎたり柔らかすぎたりすると、体圧がうまく分散されず、腰痛を引き起こしたり、寝返りが打ちにくくなったりします。スムーズな寝返りは、血行を促進し、体温を調節するために不可欠です。自分に合った寝具への投資は、睡眠の質を向上させるための最も効果的な投資の一つと言えるでしょう。

これらの環境要因は、一つ一つは些細なことかもしれません。しかし、これらが複合的に作用することで、寝つきの悪さや睡眠の質の低下に繋がっているケースは非常に多いのです。自分の寝室が「眠るための聖域」になっているか、一度見直してみることが重要です。

【快眠】寝つきを良くする方法15選

寝つきが悪い原因を理解したところで、いよいよ具体的な改善策を見ていきましょう。ここでは、日中の過ごし方から寝る前の習慣、寝室環境の整備まで、科学的な根拠に基づいた15の方法を詳しく紹介します。全てを一度に試す必要はありません。まずは自分にできそうなことから取り入れて、その効果を実感してみてください。

① 【日中の過ごし方】毎日同じ時間に起きて日光を浴びる

スムーズな入眠への準備は、実は眠りにつく夜ではなく、朝起きた瞬間から始まっています。 私たちの体内時計は、厳密には24時間より少し長い周期を持っているため、毎日リセットして地球の24時間周期に合わせる必要があります。そのリセットの最強のスイッチが「太陽の光」です。

朝、起きてすぐに太陽の光を浴びると、その光の信号が網膜から脳の視交叉上核という体内時計の中枢に届き、「朝が来た」と認識させます。これにより、ずれていた体内時計が強制的にリセットされるのです。

このリセットには、もう一つ重要な意味があります。光を浴びることで、精神を安定させ幸福感をもたらす脳内物質「セロトニン」の合成が活発になります。そして、このセロトニンは、夜になると睡眠ホルモン「メラトニン」の材料になるのです。つまり、朝にしっかりと日光を浴びてセロトニンを十分に作っておくことが、夜の快眠に直結します。

【具体的な実践方法】

- 起床時間を一定にする:平日も休日も、できるだけ同じ時間に起きることを心がけましょう。これにより、体内時計のリズムが安定します。

- 起床後1時間以内に日光を浴びる:カーテンを開けて部屋に光を取り込むだけでも効果はありますが、理想はベランダや庭に出て、15分から30分程度、直接日光を浴びることです。通勤時に少し歩くだけでも構いません。

- 曇りや雨の日でも諦めない:天気が悪い日でも、屋外の光は室内の照明よりずっと強いです。諦めずに外に出て光を浴びる習慣をつけましょう。

この朝の習慣は、夜の寝つきを良くするだけでなく、日中の覚醒レベルを高め、活き活きと過ごすためにも非常に効果的です。「良い一日は、良い目覚めから」を意識し、朝の光を味方につけましょう。

② 【日中の過ごし方】日中に適度な運動をする

日中に体を動かす習慣は、夜の寝つきを劇的に改善する効果があります。運動が睡眠に良い影響を与える理由は、主に「深部体温」の変化と「ストレス解消効果」にあります。

人間の体温には、体の表面の「皮膚温」と、脳や内臓など体の中心部の「深部体温」の2種類があります。人は、この深部体温が日中に高く、夜にかけて下がっていく過程で強い眠気を感じるようにできています。

日中にウォーキングやジョギング、筋トレなどの適度な運動を行うと、一時的に深部体温が上昇します。そして、運動を終えると体は熱を放出しようとし、深部体温は運動前よりも低いレベルまで下がろうとします。この「深部体温の落差」が大きければ大きいほど、夜に訪れる眠気も強くなるのです。

また、運動はストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、リラックス効果や幸福感をもたらすエンドルフィンの分泌を促します。これにより、寝つきを妨げる精神的な緊張を和らげる効果も期待できます。

【具体的な実践方法】

- 運動の種類:特別なスポーツである必要はありません。ウォーキング、軽いジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動が特におすすめです。エレベーターを階段に変える、一駅手前で降りて歩くなど、日常生活の中に組み込むだけでも効果があります。

- 運動のタイミング:最も効果的なのは夕方(就寝の3~4時間前)です。この時間帯に運動で深部体温をピークに持っていくと、ちょうど就寝時間帯に体温が下がり、スムーズに入眠できます。ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を刺激して逆効果になるため避けましょう(詳しくは後述)。

- 運動の強度と時間:軽く汗ばむ程度で、会話が楽しめるくらいの強度が目安です。1回30分程度、週に3~5回を目標に継続することが理想です。

運動習慣がない人にとっては少しハードルが高いかもしれませんが、まずは1日10分の散歩からでも始めてみましょう。日中に体を疲れさせることが、夜の休息の質を高める最短ルートの一つです。

③ 【日中の過ごし方】昼寝は15時までに20分程度で済ませる

日中に強い眠気を感じたとき、短い昼寝は午後のパフォーマンスを回復させ、集中力を高める非常に有効な手段です。これは「パワーナップ」とも呼ばれます。しかし、昼寝の取り方を間違えると、夜の睡眠に悪影響を及ぼし、寝つきを悪くする原因になってしまいます。

ポイントは「時間帯」と「長さ」です。

- 時間帯:15時まで

15時以降に昼寝をすると、夜の睡眠時間帯に近すぎるため、夜になっても眠気が訪れにくくなります。これは、日中の活動によって脳内に蓄積されるはずの睡眠物質(アデノシン)が、昼寝によって消費されてしまうためです。体内時計のリズムを乱さないためにも、昼寝は12時から15時の間に行うのが最適です。 - 長さ:20分以内

人間の睡眠には、浅い眠りの「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」があり、ノンレム睡眠はさらにステージ1~3の深さに分かれます。20分程度の短い昼寝であれば、深い睡眠(ノンレム睡眠のステージ3)に入る前に目覚めることができます。しかし、30分以上眠ってしまうと、深い睡眠に入ってしまい、起きた時に強い眠気やだるさ(睡眠慣性)を感じやすくなります。 さらに、深い睡眠をとってしまうと、夜の睡眠の質が低下する原因にもなります。

【具体的な実践方法】

- アラームをセットする:寝過ごしを防ぐために、必ず20分後に鳴るようにアラームをセットしましょう。

- 横にならず、座ったままで:ベッドやソファで横になると、深い眠りに入りやすくなります。机に突っ伏したり、椅子の背もたれに寄りかかったりする姿勢で眠るのがおすすめです。

- 昼寝の前にコーヒーを飲む:カフェインが効き始めるまでには20~30分かかります。昼寝の直前にコーヒーを飲むと、ちょうど目覚める頃にカフェインの効果が現れ、スッキリと起きることができます。これは「コーヒーナップ」と呼ばれ、非常に効果的な方法です。

賢い昼寝は午後の活動の味方になりますが、長すぎる昼寝や遅い時間の昼寝は夜の睡眠の敵です。 ルールを守って、効果的にリフレッシュしましょう。

④ 【食事・飲み物】夕食は就寝の3時間前までに終える

「寝る直前に食事をすると太る」とよく言われますが、それだけでなく、寝つきを悪くし、睡眠の質を低下させる大きな原因にもなります。食事と睡眠の関係で重要なのは「消化活動」と「深部体温」です。

食事を摂ると、胃や腸などの消化器官が活発に働き始めます。この消化活動は、体が休息モードに入るべき夜間に行われると、脳や体を覚醒させてしまいます。特に、脂っこい食事や量の多い食事は消化に時間がかかるため、その影響はより大きくなります。

また、食事を摂ると体内で熱が産生され(食事誘発性熱産生)、深部体温が上昇します。前述の通り、スムーズな入眠には深部体温が低下することが不可欠です。しかし、就寝直前に食事をすると、深部体温が下がりにくくなり、眠気の訪れが妨げられてしまうのです。

理想的なのは、就寝予定時刻の3時間前までに夕食を済ませることです。例えば、23時に寝る人であれば、20時までには夕食を終えておくのが望ましいです。これにより、ベッドに入る頃には消化活動が一段落し、深部体温もスムーズに低下を始めることができます。

【具体的な実践方法と注意点】

- どうしても夕食が遅くなる場合:仕事などで帰宅が遅くなり、就寝3時間前までに食事ができない場合は、消化に良いものを少量摂るように心がけましょう。おかゆ、うどん、スープ、豆腐、白身魚などがおすすめです。揚げ物や肉類などの重い食事は避けるべきです。

- 分食のすすめ:夕食が遅くなることが分かっている場合は、「分食」というテクニックも有効です。夕方頃におにぎりやサンドイッチなどの軽食を摂っておき、帰宅後の食事はスープやサラダなどごく軽いものにすると、胃腸への負担を軽減できます。

- 寝る前の空腹感がつらい場合:空腹で眠れないという場合は、消化が良く、体を温めるホットミルクや少量のナッツ、バナナなどを少量摂るのは問題ありません。ただし、これも就寝の1時間前までには済ませましょう。

「胃が落ち着いてから眠る」というシンプルな原則を守ることが、質の高い睡眠への第一歩です。

⑤ 【食事・飲み物】カフェインの摂取を控える

原因のセクションでも触れましたが、カフェインは寝つきを悪くする代表的な物質です。その覚醒作用は強力で、効果の持続時間も長いため、摂取するタイミングには細心の注意が必要です。

カフェインの体内での半減期(血中濃度が半分になるまでの時間)は個人差が大きいですが、健康な成人で平均3~5時間と言われています。つまり、午後のおやつの時間にコーヒーを飲んだだけでも、就寝時間までその影響が残ってしまう可能性があるのです。

寝つきが悪い、眠りが浅いと感じている人は、カフェインの摂取を午前中に限定するか、少なくとも就寝の5~6時間前からは一切摂らないようにするのが賢明です。例えば、23時に寝る人であれば、17時以降はカフェインを避けるべきでしょう。敏感な人であれば、さらに早い時間、例えば14時以降は控えるといった対策が必要です。

【カフェインを含む意外な飲み物・食べ物】

コーヒーやエナジードリンクがカフェインを多く含むことはよく知られていますが、注意すべきはそれだけではありません。

| 飲み物・食べ物 | カフェイン含有量の目安 |

|---|---|

| コーヒー(ドリップ) | 約60mg / 100ml |

| エナジードリンク | 約30~50mg / 100ml(製品による差が大きい) |

| 玉露 | 約160mg / 100ml(最も含有量が多いお茶) |

| 紅茶 | 約30mg / 100ml |

| せん茶 | 約20mg / 100ml |

| ウーロン茶 | 約20mg / 100ml |

| コーラ | 約10mg / 100ml |

| 高カカオチョコレート | 板チョコ1枚(50g)でコーヒー1杯分に相当する場合も |

参照:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」、各社製品情報

このように、玉露はコーヒーよりもはるかに多くのカフェインを含んでいたり、健康に良いとされる高カカオチョコレートにも意外な量のカフェインが含まれていたりします。 夕食後の一杯のお茶が、実は不眠の原因だったということも十分にあり得るのです。

夜に何か飲みたい場合は、麦茶、ルイボスティー、ハーブティーなどのノンカフェインの飲み物を選ぶようにしましょう。「デカフェ」や「カフェインレス」と表示されたコーヒーや紅茶も良い選択肢です。

⑥ 【食事・飲み物】リラックス効果のある温かい飲み物を飲む

就寝前に体を温め、心身をリラックスさせることは、スムーズな入眠に非常に効果的です。特に、温かい飲み物は内側から体を温め、副交感神経を優位にする手助けをしてくれます。ただし、前述の通りカフェインを含むものは避けなければなりません。

ここでは、リラックス効果が期待できるノンカフェインの温かい飲み物をいくつか紹介します。

- カモミールティー:リラックス効果のあるハーブの代表格です。カモミールに含まれる「アピゲニン」という成分が、脳の神経を鎮め、不安を和らげる効果があるとされています。穏やかなリンゴのような香りが特徴で、就寝前の飲み物として世界中で愛されています。

- ホットミルク:牛乳には、睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となるアミノ酸「トリプトファン」が含まれています。また、カルシウムには神経の興奮を抑える働きがあります。温めることで消化吸収も良くなり、心も体も落ち着かせてくれます。お好みで少量のはちみつを加えると、血糖値がわずかに上昇し、トリプトファンが脳に運ばれやすくなる効果も期待できます。

- ルイボスティー:南アフリカ原産のハーブティーで、ノンカフェインでありながらミネラルが豊富です。リラックス効果をもたらすマグネシウムも含まれており、抗酸化作用も高いことから、健康や美容に関心のある人にも人気です。

- 白湯(さゆ):最もシンプルで、誰でもすぐに試せるのが白湯です。お湯を飲むだけで内臓が温まり、血行が促進されます。副交感神経が優位になり、リラックス状態に入りやすくなります。消化を助ける効果もあるため、夕食後の飲み物としても最適です。

【飲み方のポイント】

- 温度:熱すぎると逆に交感神経を刺激してしまうため、少し冷ました50~60℃くらいが適温です。

- タイミング:就寝の1時間前くらいに、ゆっくりと時間をかけて飲むのがおすすめです。直前に飲むと、トイレが近くなってしまう可能性があります。

これらの飲み物は、単に体を温めるだけでなく、「これから眠る時間だ」という心と体への合図(入眠儀式)としても機能します。お気に入りのカップで温かい飲み物を楽しむ時間を、一日の終わりのリラックスタイムとして習慣にしてみましょう。

⑦ 【寝る前の習慣】就寝の1~2時間前にぬるめのお湯に浸かる

質の高い睡眠を得るための鍵となる「深部体温のコントロール」。これを最も効果的に行えるのが入浴です。日中の運動と同様に、入浴によって一時的に深部体温を上げ、その後の急激な体温低下を利用して強い眠気を誘うのです。

しかし、入浴方法を間違えると逆効果になってしまいます。重要なのは「お湯の温度」と「タイミング」です。

- お湯の温度:38~40℃のぬるめのお湯

42℃以上の熱いお湯は、交感神経を刺激して体を覚醒モードにしてしまいます。これではリラックスするどころか、目が冴えてしまいます。一方、38~40℃程度のぬるめのお湯は、副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる効果があります。 - タイミング:就寝の1~2時間前

入浴で上昇した深部体温が、元のレベルに戻るまでには約90分かかります。この深部体温が下がり始めるタイミングでベッドに入ると、最もスムーズに眠りにつくことができます。 したがって、就寝予定時刻の1~2時間前に入浴を終えるのが理想的です。例えば、23時に寝るなら、21時~21時半頃に入浴するのがベストタイミングです。 - 入浴時間:15~20分程度

リラックス効果を得るためには、シャワーだけで済ませるのではなく、湯船にしっかりと浸かることが重要です。15分程度、肩までゆっくりと浸かることで、血行が促進され、体の芯から温まります。

【入浴の効果をさらに高める工夫】

- 入浴剤の活用:炭酸ガス系の入浴剤は血行促進効果を高め、体を効率よく温めてくれます。ラベンダーやカモミールなど、リラックス効果のある香りの入浴剤を選ぶのも良いでしょう。

- 照明を暗くする:浴室の照明を少し暗くしたり、キャンドルを灯したりすると、よりリラックスした雰囲気を作れます。

忙しいとついシャワーで済ませがちですが、寝つきの悪さに悩んでいるなら、ぜひこの「戦略的入浴」を試してみてください。たった15分の入浴習慣が、夜の睡眠の質を劇的に変える可能性があります。

⑧ 【寝る前の習慣】軽いストレッチで心身をほぐす

日中の活動やデスクワークで凝り固まった筋肉を、就寝前に軽いストレッチでほぐしてあげることは、心身のリラクゼーションに繋がり、スムーズな入眠を助けます。

ストレッチには、筋肉の緊張を和らげ、血行を促進する効果があります。これにより、体の隅々まで温かい血液が巡り、リラックスした状態になります。また、深い呼吸を伴うストレッチは、副交感神経を優位にし、心拍数を落ち着かせ、精神的な緊張を解きほぐす効果も期待できます。

ここでのポイントは、「軽い」ストレッチであることです。息を止めて行うようなハードな筋トレや、心拍数が上がるような激しい運動は、交感神経を刺激してしまい逆効果です。あくまで「気持ちいい」と感じる範囲で、ゆっくりと筋肉を伸ばすことを意識しましょう。

【寝る前におすすめの簡単ストレッチ】

- 首・肩のストレッチ:

- 楽な姿勢で座り、ゆっくりと首を前に倒し、5秒キープ。

- ゆっくりと首を後ろに倒し、5秒キープ。

- 右に倒して5秒、左に倒して5秒キープ。

- 両肩をすくめるように引き上げ、ストンと落とす。これを数回繰り返す。

- 背中・腰のストレッチ(猫のポーズ):

- 四つん這いになり、肩の真下に手、腰の真下に膝がくるようにする。

- 息を吐きながら、背中を丸めておへそを覗き込む。

- 息を吸いながら、背中を反らせて顔を上げる。

- この動きをゆっくりと5~10回繰り返す。

- 股関節のストレッチ:

- 仰向けに寝て、両膝を立てる。

- 片方の足首を、もう片方の膝の上に乗せる。

- 立てている方の膝を胸に引き寄せ、お尻の筋肉が伸びるのを感じる。20~30秒キープし、反対側も同様に行う。

これらのストレッチを、布団の上で5~10分程度行うだけで、体は温まり、心は落ち着きます。これも一種の入眠儀式として取り入れることで、「ストレッチをしたら眠る時間」という条件付けができ、より寝つきやすくなるでしょう。

⑨ 【寝る前の習慣】リラックスできる音楽やアロマを活用する

視覚や身体感覚だけでなく、聴覚や嗅覚に働きかけることも、リラックス状態を作り出す上で非常に有効です。音楽や香りは、直接的に脳に作用し、自律神経のバランスを整える手助けをしてくれます。

音楽の活用

就寝前に聴く音楽は、歌詞のない、ゆったりとしたテンポのものが適しています。歌詞があると、無意識にその意味を追ってしまい、脳が活動してしまうからです。

- ヒーリングミュージック:アルファ波(リラックスした状態の脳波)を誘発するとされる音楽。ピアノやハープのソロ演奏などがおすすめです。

- クラシック音楽:特に、バッハやモーツァルトの緩やかな曲調のものは、心を落ち着かせる効果があると言われています。

- 自然の音:川のせせらぎ、波の音、雨音、鳥のさえずりなどの環境音は、都会の喧騒を忘れさせ、リラックスした気分にさせてくれます。特に、周波数のゆらぎが心地よい「1/fゆらぎ」を持つ音は効果的です。

- ホワイトノイズ:「ザー」という換気扇やテレビの砂嵐のような音です。この音は、他の突発的な物音をかき消す「サウンドマスキング効果」があり、静かな環境が作りにくい場合に有効です。

アロマの活用

植物から抽出された精油(エッセンシャルオイル)の香りには、心身をリラックスさせたり、不安を和らげたりする作用が期待できます。

- ラベンダー:リラックス効果の代名詞とも言える香り。酢酸リナリルという成分が、鎮静作用や抗不安作用をもたらします。

- ベルガモット:柑橘系の爽やかさとフローラルな甘さを併せ持つ香り。心を落ち着かせ、不安や緊張を和らげる効果が期待できます。

- サンダルウッド(白檀):深く落ち着いたウッディな香り。瞑想にも使われる香りで、心のざわつきを鎮めてくれます。

- カモミール・ローマン:リンゴのような甘く優しい香り。鎮静作用が高く、特にストレスや緊張からくる不眠に効果的とされています。

【活用方法】

- アロマディフューザー:ミストとともに香りを部屋に拡散させます。タイマー機能付きのものを選べば、消し忘れの心配もありません。

- アロマストーンやティッシュ:精油を数滴垂らすだけで手軽に香りを楽しめます。枕元に置くのがおすすめです。

- アロマスプレー:精製水と無水エタノール、精油で作ったスプレーを、寝室の空間や枕に吹きかけるのも良い方法です。

自分にとって「心地よい」と感じる音楽や香りを見つけることが大切です。 これらを就寝前のリラックスタイムに取り入れ、脳を休息モードへとスムーズに移行させてあげましょう。

⑩ 【寝る前の習慣】スマートフォンやPCの使用を控える

寝つきを悪くする原因として繰り返し指摘される、就寝前のデジタルデバイスの使用。これを断ち切ることは、現代人にとって最も重要かつ効果的な入眠改善策の一つです。

改めてその弊害を整理すると、以下の2点が挙げられます。

- ブルーライトによるメラトニン分泌の抑制:画面から発せられる強い光が、脳に「昼間だ」と誤認させ、睡眠ホルモンの分泌を妨げます。

- 情報刺激による脳の覚醒:SNS、ニュース、動画、ゲームなどのコンテンツは、脳を興奮・緊張させ、交感神経を優位にします。ネガティブな情報に触れると、不安やストレスが増大し、さらに寝つきを悪くします。

この悪習慣を断ち切るためには、意識的なルール作りが必要です。

【具体的な実践方法】

- 「デジタル・門限」を設定する:就寝の少なくとも1時間前、できれば2時間前には、スマートフォン、PC、タブレット、テレビなど、画面のある電子機器の使用をやめるルールを自分に課しましょう。

- 寝室にスマホを持ち込まない:最大の敵は、ベッドに入ってからの「ながらスマホ」です。スマホを目覚まし時計として使っている人も多いですが、これが元凶となりがちです。充電はリビングなど寝室以外の場所で行い、目覚ましは安価なアラームクロックに切り替えることを強く推奨します。これができれば、寝つきは劇的に改善する可能性があります。

- ブルーライトカット機能の活用:どうしても就寝前にスマホやPCを使わなければならない場合は、デバイスの「ナイトモード」や「夜間モード」を必ず利用しましょう。画面が暖色系の色味に切り替わり、ブルーライトの放出量を減らすことができます。ブルーライトカット眼鏡やフィルムの活用も有効です。

- スマホの代わりに本を読む:スマホを手放した後の時間を持て余す場合は、紙の本や雑誌を読むのがおすすめです。電子書籍リーダーも、バックライトのないE-ink(電子ペーパー)タイプのモデルであれば、ブルーライトの影響はほとんどありません。

最初のうちは物足りなさや不安を感じるかもしれませんが、数日続けるだけで、驚くほど自然に眠気が訪れるようになることを実感できるはずです。 脳に本当の休息を与えるために、就寝前のデジタルデトックスを始めましょう。

⑪ 【寝る前の習慣】眠くなってから布団に入る

「早く寝なきゃ」と焦って、眠くもないのに布団に入るのは逆効果です。布団の中で「眠れない、どうしよう」と悶々と過ごす時間は、「布団=眠れない場所」というネガティブな条件付けを脳に学習させてしまいます。これが習慣化すると、布団に入ること自体がプレッシャーとなり、かえって目が冴えてしまうという悪循環に陥ります。

これは、不眠症の治療法の一つである「刺激制御療法」の考え方に基づいています。この療法の目的は、「布団=睡眠」という本来あるべきポジティブな条件付けを再学習させることです。

【具体的な実践方法】

- 眠気を感じるまでリビングなどで過ごす:あくびが出る、まぶたが重くなるなど、はっきりとした眠気を感じてから寝室に行き、布団に入ります。

- 布団に入って15~20分経っても眠れない場合は、一度布団から出る:無理に寝ようとせず、一度リビングなど別の部屋に戻りましょう。そして、読書やヒーリング音楽を聴くなど、リラックスできる静かな活動をして過ごします。ここでの注意点は、スマホやテレビなど、脳を覚醒させる活動は避けることです。

- 再び眠気を感じたら、また布団に戻る:このプロセスを、眠りにつくまで繰り返します。

- 起床時間は毎日一定に保つ:この方法を試している間も、朝起きる時間は変えないでください。睡眠時間が短くなる日があるかもしれませんが、これにより日中の睡眠圧(眠りたいという欲求)が高まり、次の夜に寝つきやすくなります。

この方法は、一時的に睡眠時間が減るため、最初はつらく感じるかもしれません。しかし、数日から数週間続けることで、「布団に入ればすぐに眠れる」という自信を取り戻し、寝つきに関する不安を解消するのに非常に効果的です。焦りは禁物です。根気強く取り組んでみてください。

⑫ 【寝室の環境】寝室の温度と湿度を快適に保つ

寝つきの良し悪しは、寝室の温度と湿度に大きく左右されます。快適な睡眠のためには、エアコンや加湿器・除湿器を上手に使い、一年を通して理想的な室内環境を維持することが重要です。

人間が最も快適に眠れるとされる寝室の環境は、以下の通りです。

- 温度:夏は25~26℃、冬は22~23℃

- 湿度:通年で50~60%

夏場に寝室が蒸し暑いと、体からの放熱がうまくいかず、深部体温が下りにくくなります。汗をかいて寝苦しさから目が覚めることも多くなります。逆に冬場に寒すぎると、体が緊張して血管が収縮し、手足が冷えて寝つきが悪くなります。

湿度も同様に重要です。湿度が高すぎると、汗が蒸発しにくくなり、体感温度が上がって不快に感じます。カビやダニの発生原因にもなります。逆に湿度が低すぎて乾燥していると、喉や鼻の粘膜が乾き、痛みや咳で目が覚めたり、ウイルスの活動が活発になったりします。

【具体的な実践方法】

- エアコンのタイマー機能を活用する:一晩中エアコンをつけっぱなしにするのに抵抗がある場合は、タイマー機能を活用しましょう。就寝後2~3時間で切れるように設定する「オフタイマー」や、起床の1時間くらい前にオンになるように設定する「オンタイマー」を組み合わせるのがおすすめです。特に冬場は、起床前に部屋を暖めておくと、快適に目覚めることができます。

- 除湿・加湿器を併用する:温度だけでなく、湿度もコントロールすることが快眠の鍵です。温湿度計を寝室に置き、常に快適な範囲に保つようにしましょう。特に梅雨時期や冬の乾燥する季節には、除湿器や加湿器が必須アイテムとなります。

- 寝具で調整する:夏は通気性や吸湿性に優れた麻やコットンのシーツ、冬は保温性の高いフランネルやマイクロファイバーのシーツを使うなど、季節に合わせて寝具を使い分けることも効果的です。

エアコンや加湿器の使用は電気代が気になるかもしれませんが、睡眠不足による健康被害や生産性の低下を考えれば、これは「健康への投資」と捉えるべきです。 快適な温湿度を保ち、眠りの質を高めましょう。

⑬ 【寝室の環境】部屋を暗くして静かな空間を作る

睡眠ホルモン「メラトニン」は、光によって分泌が抑制されるため、眠る時は部屋をできるだけ真っ暗にするのが理想です。わずかな光でも、脳はそれを感知し、睡眠の質に影響を与える可能性があります。

- 光の対策

- 遮光カーテンを利用する:外からの街灯や月明かりを遮断するために、遮光性の高いカーテン(1級遮光が最も効果的)を使用しましょう。カーテンの隙間から光が漏れる場合は、カーテンボックスを取り付けたり、隙間テープを貼ったりする工夫も有効です。

- 家電の待機電力ランプを消す:テレビやエアコン、ルーターなどの電子機器の小さなランプも、暗闇の中では意外と気になるものです。可能であれば電源を抜くか、黒いテープなどを貼って光を遮断しましょう。

- アイマスクの活用:完全な暗闇を作るのが難しい環境の場合、アイマスクは非常に手軽で効果的なアイテムです。自分の顔にフィットし、圧迫感の少ないものを選びましょう。

- 音の対策

睡眠中の脳は、予期しない音に対して敏感です。特に、眠りが浅いレム睡眠中は、わずかな物音でも目が覚めやすくなります。- ドアや窓の防音対策:ドアの隙間に防音テープを貼ったり、厚手のカーテンを使ったりするだけでも、外からの音をある程度軽減できます。二重窓にリフォームするのは、より効果的な対策です。

- 耳栓の活用:家族の生活音や、近隣の騒音が気になる場合に最も手軽で効果的なのが耳栓です。自分の耳に合ったサイズや素材(ウレタン、シリコンなど)のものを選びましょう。

- ホワイトノイズマシンの活用:前述の通り、ホワイトノイズやピンクノイズ、ブラウンノイズなどを流す専用機器は、突発的な騒音をマスキング(覆い隠す)する効果があります。静かすぎるとかえって小さな音が気になってしまうという人にもおすすめです。

寝室を「眠りのための聖域」と位置づけ、五感への余計な刺激を徹底的に排除することが、質の高い睡眠への近道です。

⑭ 【寝室の環境】自分に合った寝具(枕やマットレス)を選ぶ

人生の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を左右する最も重要な要素の一つです。体に合わない寝具を使い続けていると、寝つきが悪くなるだけでなく、肩こり、首の痛み、腰痛などの原因にもなります。

枕の選び方

枕の役割は、敷布団やマットレスと頭部・頸部の間にできる隙間を埋め、睡眠中に首の骨(頸椎)が自然なカーブを保てるようにサポートすることです。

- 高さ:理想的な高さは、仰向けに寝た時に、顔の角度が5度前後に傾くくらいです。横向きに寝た時は、首の骨から背骨が一直線になる高さが理想です。高すぎると首が圧迫され、低すぎると頭に血が上りやすくなります。

- 素材:そばがら、パイプ、低反発ウレタン、羽毛など様々な素材があります。通気性、硬さ、メンテナンスのしやすさなど、自分の好みに合わせて選びましょう。

- 大きさ:寝返りを打っても頭が落ちないように、十分な横幅があるもの(最低でも60cm以上)がおすすめです。

マットレスの選び方

マットレスの役割は、体圧を均等に分散させ、立っている時と同じような自然なS字カーブの背骨のラインを睡眠中も保つことです。

- 硬さ:柔らかすぎるとお尻が沈み込み、腰に負担がかかる「くの字」の寝姿勢になります。逆に硬すぎると、腰や肩などの出っ張った部分に体圧が集中し、血行が悪くなったり痛みが出たりします。適度な硬さで、体全体をバランス良く支えてくれるものが理想です。

- 体圧分散性:体の凹凸に合わせてフィットし、特定の部分に圧力がかからないようにする性能です。ポケットコイルやラテックス、高品質なウレタンフォームのマットレスは体圧分散性に優れています。

- 寝返りのしやすさ:睡眠中の寝返りは、血行促進や体温調節、体の歪み補正のために不可欠です。沈み込みすぎず、適度な反発力があってスムーズに寝返りが打てるマットレスを選びましょう。

枕やマットレスは高価な買い物ですが、睡眠の質を考えれば最も重要な投資です。多くの寝具店では、専門のスタッフに相談しながら実際に試すことができます。自分の体型や寝姿勢に合った「運命の寝具」を見つけることが、毎日の快眠に繋がります。

⑮ 【その他】寝つきを良くするツボを押す

東洋医学では、体のエネルギー(気・血)の通り道である「経絡」上に、体の不調を改善するポイント「経穴(ツボ)」があると考えられています。寝つきを良くし、リラックス効果を高めるツボを、就寝前に優しく刺激するのもおすすめです。

ここでは、代表的な3つのツボを紹介します。

百会(ひゃくえ)

「百(多数)の経絡が会う(交わる)」という意味を持つ万能のツボです。頭のてっぺんにあり、自律神経のバランスを整え、頭部の血行を促進し、ストレスや不安、頭痛、不眠などに効果があるとされています。

- 場所:頭のてっぺん。両耳の最も高いところを結んだ線と、顔の中心線が交わる点。少しへこんでいる部分です。

- 押し方:両手の中指を重ねてツボに当て、心地よいと感じる強さで、ゆっくりと垂直に5秒押して5秒離す、というのを数回繰り返します。

安眠(あんみん)

その名の通り、安らかな眠りを助けるツボとして知られています。首の付け根にあり、首や肩の緊張をほぐし、神経の高ぶりを鎮める効果が期待できます。

- 場所:耳の後ろにある、骨の出っ張り(乳様突起)から、指1本分ほど下のくぼみ。左右両方にあります。

- 押し方:両手の親指を左右それぞれのツボに当て、頭の中心に向かってゆっくりと押します。「気持ちいい」と感じる程度の圧で、5秒押して5秒離すのを5回ほど繰り返しましょう。

失眠(しつみん)

「失った眠りを取り戻す」という意味を持つ、不眠の特効穴として有名なツボです。かかとの中心にあり、下半身の血行を促進し、頭に上った気を下げることで、入眠をスムーズにする効果があるとされています。

- 場所:足の裏のかかとの中央、少しへこんだ部分。

- 押し方:ベッドや布団に座り、片方の足首をもう片方の膝の上に乗せます。両手の親指を重ねてツボに当て、息を吐きながらゆっくりと強めに押し込みます。痛みを感じる場合は、ゴルフボールなどを床に置いて、かかとで踏んで刺激するのも良い方法です。

ツボ押しは、リラックスした状態で行うことが大切です。 深呼吸をしながら、1~3分程度の短い時間で構いません。就寝前のリラックス習慣として取り入れてみてはいかがでしょうか。

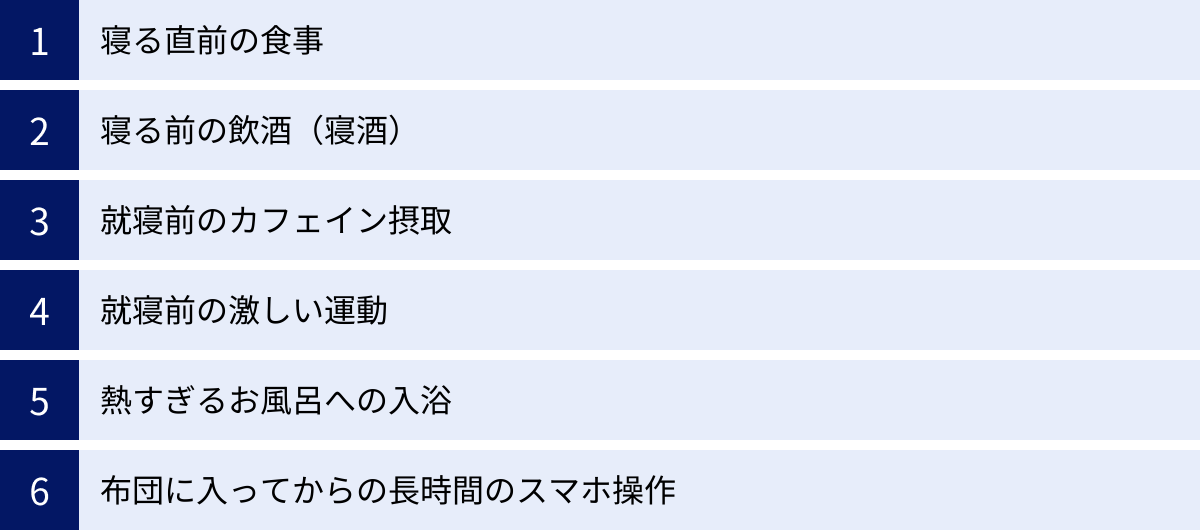

かえって逆効果?寝つきを悪くするNG行動

ここまで寝つきを良くする方法を紹介してきましたが、同時に「やってはいけないこと」を知るのも重要です。良かれと思ってやっている習慣が、実は睡眠を妨げているかもしれません。ここでは、寝つきを悪くする代表的なNG行動を改めて確認し、その理由を深く掘り下げていきます。

寝る直前の食事

就寝の3時間前までに夕食を終えるべき、と前述しましたが、このNG行動の悪影響はそれだけではありません。寝る直前に食事を摂ると、消化のために胃腸が活発に働き、体は休息モードに入れません。特に、脂っこいものや高タンパク質の食事は消化に時間がかかり、睡眠中も内臓が働き続けることになります。

さらに、血糖値の観点からも問題があります。食事、特に炭水化物を多く含むものを食べると血糖値が急上昇し、それを下げるためにインスリンが大量に分泌されます。その後、血糖値が急降下すると、体はそれを危険信号と捉え、血糖値を上げるホルモン(コルチゾールやアドレナリンなど)を分泌します。これらのホルモンには覚醒作用があるため、夜中に目が覚める原因となるのです。

夜食が習慣化している人は、まずは夕食の時間を早める努力をし、どうしてもお腹が空く場合は、消化の良いホットミルクや少量のバナナなどでしのぐようにしましょう。

寝る前の飲酒(寝酒)

「お酒を飲むとよく眠れる」というのは、睡眠に関して最も広まっている誤解の一つです。アルコールには中枢神経を抑制する作用があるため、一時的に眠気を誘い、寝つきを良くするように感じられます。しかし、これは「気絶」に近い状態で、質の良い睡眠とは全く異なります。

問題は、アルコールが体内で分解される過程にあります。アルコールは肝臓で分解されると、アセトアルデヒドという毒性の強い物質に変わります。このアセトアルデヒドには交感神経を刺激する作用があり、心拍数や体温を上昇させ、体を覚醒させてしまいます。 これが、睡眠の後半に目が覚めたり、眠りが浅くなったりする主な原因です。

さらに、アルコールは深いノンレム睡眠を減少させ、浅いレム睡眠を増加させます。また、筋肉を弛緩させる作用があるため、舌や喉の筋肉が緩んで気道を塞ぎやすくなり、いびきや睡眠時無呼吸症候群を悪化させるリスクもあります。利尿作用による中途覚醒も避けられません。

寝酒は、百害あって一利なしです。 睡眠薬代わりにアルコールに頼ることは絶対にやめ、他のリラックス方法を見つけることが重要です。

就寝前のカフェイン摂取

これも繰り返しになりますが、非常に重要なポイントです。カフェインは、脳内で眠気を引き起こす「アデノシン」という物質の働きを阻害することで、強力な覚醒作用を発揮します。

重要なのは、カフェインに対する感受性には大きな個人差があるということです。「自分は夜にコーヒーを飲んでも平気で眠れる」という人もいますが、それは寝つきが良いだけで、睡眠の質そのものは低下している可能性があります。本人が自覚していなくても、カフェインの影響で深い睡眠が減り、浅い眠りが増えているケースは少なくありません。

日中の眠気が強い、熟睡感がないといった悩みを抱えている人は、たとえ寝つきに問題がなくても、一度、午後のカフェイン摂取をやめてみることをおすすめします。知らず知らずのうちにカフェインによって睡眠の質が損なわれている可能性を疑ってみることが大切です。

就寝前の激しい運動

日中の適度な運動は快眠に繋がりますが、就寝直前の激しい運動は完全に逆効果です。ランニングや筋力トレーニング、HIIT(高強度インターバルトレーニング)などの激しい運動を行うと、心拍数が上がり、血圧が上昇し、交感神経が極めて活発な状態になります。これでは、体が興奮状態から抜け出せず、リラックスして眠りにつくことはできません。

また、激しい運動は深部体温を急激に上昇させます。深部体温が十分に下がるまでには数時間かかるため、ベッドに入っても体が火照って寝苦しく感じてしまいます。

運動をするのであれば、就寝の3時間以上前には終えるようにしましょう。就寝前に行うのであれば、心拍数が上がらない程度の軽いストレッチやヨガに留めるべきです。

熱すぎるお風呂への入浴

「熱いお風呂で一日の疲れを癒したい」という人もいるかもしれませんが、これも寝つきを悪くするNG行動です。42℃を超えるような熱いお湯は、交感神経を強く刺激し、体を活動モード・緊張モードにしてしまいます。

熱いお風呂に入ると、血圧や心拍数が急上昇し、気分はスッキリするかもしれませんが、それはリラックスとは正反対の状態です。これでは、脳も体も覚醒してしまい、スムーズな入眠は望めません。

快眠のためには、38~40℃のぬるめのお湯に15~20分ゆっくり浸かるのが正解です。副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせ、その後の深部体温の低下によって自然な眠気を誘うことができます。

布団に入ってからの長時間のスマホ操作

これも最も避けるべきNG行動の一つです。ブルーライトが睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を抑制し、体内時計を狂わせることは既に述べました。しかし、問題はそれだけではありません。

布団の中でSNSをチェックしたり、ネットサーフィンをしたりすると、次から次へと情報が脳に流れ込み、脳は休むどころかフル回転してしまいます。友人とのやり取り、ネガティブなニュース、仕事のメールなどは、感情を揺さぶり、交感神経を刺激します。

「布団は眠るためだけの場所」と割り切ることが重要です。 眠れないからといってスマホに手を伸ばすのは、火に油を注ぐような行為です。スマホは寝室に持ち込まず、眠れない時は一度布団から出て、リラックスできる別の活動をすること。このルールを徹底することが、快眠への大きな一歩となります。

睡眠の質を高めるサプリや漢方薬の活用

これまで紹介してきた生活習慣の改善(睡眠衛生)を試しても、なかなか寝つきが改善しない場合、補助的な手段としてサプリメントや漢方薬を活用するのも一つの選択肢です。ただし、これらはあくまでサポート役であり、根本的な解決には生活習慣の見直しが不可欠です。また、使用する際は、その成分や特徴を正しく理解し、必要であれば専門家に相談することが重要です。

睡眠サポートに役立つサプリメントの成分

睡眠の質向上を謳うサプリメントは数多くありますが、ここでは科学的な研究でその働きが示唆されている代表的な成分を3つ紹介します。

| 成分名 | 主な働き | 特徴 |

|---|---|---|

| グリシン | 深部体温を下げ、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)の時間を増やす。睡眠の質を向上させる。 | 就寝前に摂取することで、スムーズな入眠と質の高い睡眠をサポートする。 |

| L-テアニン | リラックス状態の脳波であるα波を増加させる。興奮を鎮め、ストレスを緩和する。 | 緑茶に含まれるアミノ酸の一種。寝る前のリラックス効果を高め、睡眠の質を改善する。 |

| GABA(ギャバ) | 脳の興奮を抑える神経伝達物質として働き、ストレスや不安を和らげる。リラックス効果をもたらす。 | ストレスによる一時的な精神的疲労感を緩和し、すっきりとした目覚めをサポートすることが報告されている。 |

グリシン

グリシンは、私たちの体を構成する非必須アミノ酸の一種で、エビやホタテなどの魚介類に多く含まれています。グリシンには、体の末梢(手足)の血流量を増やし、体の中心部の熱(深部体温)を効率的に放散させる働きがあることが研究で示されています。これにより、深部体温がスムーズに低下し、自然な眠りに入りやすくなります。さらに、睡眠の質、特に最も深い眠りである「徐波睡眠」の時間を増やし、日中の眠気や疲労感を改善する効果も報告されています。

L-テアニン

L-テアニンは、玉露や抹茶などのお茶、特に上質なものに多く含まれるアミノ酸です。カフェインの興奮作用を緩和する働きがあることでも知られています。L-テアニンを摂取すると、脳波にリラックス状態を示すα波が増加することが確認されています。これにより、就寝前の心身の緊張を和らげ、ストレスによる寝つきの悪さや中途覚醒を改善する効果が期待できます。また、睡眠の質を高め、起床時の爽快感を向上させるという報告もあります。

GABA(ギャバ)

GABA(γ-アミノ酪酸)は、主に脳内で抑制系の神経伝達物質として働くアミノ酸の一種です。ドーパミンなどの興奮性神経伝達物質の過剰な分泌を抑え、神経のたかぶりを鎮める働きがあります。ストレスや不安を感じている時、GABAを摂取することでリラックス効果が得られ、精神的なストレスによる睡眠の質の低下を改善する効果が期待されています。機能性表示食品として、「睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つ」や「仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する」といった表示が許可されている製品もあります。

これらのサプリメントを利用する際は、製品に記載されている摂取目安量を守り、過剰摂取は避けてください。また、あくまで食品であり、医薬品のような即効性や強い効果を期待するものではないことを理解しておく必要があります。

医師や薬剤師に相談できる漢方薬

体質的な問題や、ストレスと疲労が複雑に絡み合った不眠に対しては、漢方薬が有効な場合があります。漢方薬は、一つの生薬だけでなく、複数の生薬を組み合わせることで体全体のバランスを整え、不眠の原因に根本からアプローチすることを目指します。ただし、漢方薬は個人の体質(「証」と呼ばれる)に合わせて選ぶことが非常に重要なため、自己判断での使用は避け、必ず医師や薬剤師、登録販売者などの専門家に相談しましょう。

ここでは、不眠によく用いられる代表的な漢方薬を2つ紹介します。

酸棗仁湯(さんそうにんとう)

心身が疲れて弱っているのに、神経が高ぶって眠れないという「心血虚(しんけっきょ)」や「肝血虚(かんけっきょ)」の状態に用いられる代表的な処方です。体力があまりなく、疲労倦怠感が強い人の不眠、神経症、自律神経失調症などに適しています。主薬である「酸棗仁(さんそうにん)」には鎮静・催眠作用があり、神経の興奮を鎮めて自然な眠りを誘います。

加味帰脾湯(かみきひとう)

胃腸が弱く、貧血気味で、くよくよ考えすぎて眠れない、不安感が強いといった「心脾両虚(しんぴりょうきょ)」の状態に用いられます。ストレスや過労で心と体の両方が消耗し、血色が悪く、食欲不振や倦怠感を伴う人の不眠や精神不安、神経症などに効果的です。血を補い、気の巡りを改善することで、心身のバランスを整え、不安を和らげて眠りを助けます。

漢方薬は、その人の体力、体質、症状の現れ方などを総合的に判断して処方が決まります。上記はあくまで一例であり、他にも様々な処方が存在します。寝つきの悪さが長引く場合は、漢方に詳しい医療機関や薬局で相談してみるのも良いでしょう。

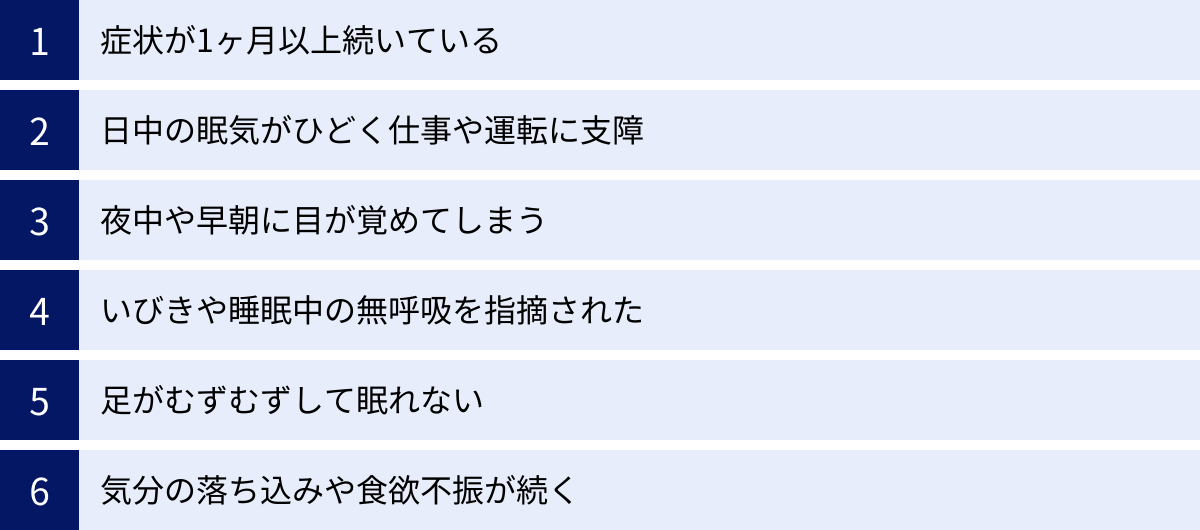

セルフケアで改善しないときは専門の医療機関へ

これまで紹介した様々なセルフケアを2週間~1ヶ月程度試しても、寝つきの悪さや日中の不調が改善しない場合は、背後に何らかの病気が隠れている可能性も考えられます。睡眠の問題を「気合が足りないから」「年のせいだから」と軽視せず、専門の医療機関を受診することを検討しましょう。

病院を受診すべき症状の目安

以下のような症状がみられる場合は、単なる寝つきの悪さ(入眠障害)だけでなく、専門的な診断や治療が必要な可能性があります。

- 症状が1ヶ月以上続いている:一時的なストレスなどによる不眠ではなく、慢性化している可能性があります。

- 日中の眠気がひどく、仕事や学業、運転などに支障が出ている:睡眠の質が著しく低下しているサインです。居眠り運転など、重大な事故に繋がる危険性もあります。

- 寝つきが悪いだけでなく、夜中に何度も目が覚める、朝早く目が覚めてしまう:入眠障害だけでなく、中途覚醒や早朝覚醒といった他のタイプの不眠症を併発している可能性があります。

- 家族やパートナーから、いびきや睡眠中に呼吸が止まっていることを指摘された:これは睡眠時無呼吸症候群(SAS)の典型的な症状です。放置すると高血圧や心疾患、脳卒中のリスクを高める危険な病気です。

- 寝ようとすると足がむずむずする、じっとしていられない不快感がある:これはむずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)の可能性があります。鉄分の不足などが原因で起こる神経系の病気です。

- 気分の落ち込み、興味や喜びの喪失、食欲不振などが続いている:不眠がうつ病の症状の一つとして現れている可能性があります。この場合、うつ病の治療が根本的な解決に繋がります。

これらのサインに一つでも当てはまる場合は、自己判断で問題を抱え込まず、専門家の助けを求めることが賢明です。

何科を受診すればいい?

睡眠に関する悩みで病院にかかる場合、どの診療科を選べばよいか迷うかもしれません。主な選択肢は以下の通りです。

- 精神科・心療内科:不眠の最も一般的な相談先です。ストレスや不安、うつ病など、精神的な問題が不眠の背景にある場合に特に適しています。問診や心理検査を通じて原因を探り、睡眠薬の処方だけでなく、カウンセリングや生活指導など、多角的なアプローチで治療を行います。

- 睡眠専門外来・睡眠クリニック:睡眠障害を専門的に診断・治療する医療機関です。睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群など、特殊な検査(終夜睡眠ポリグラフ検査など)が必要な場合に最適です。全国に設置されているので、お住まいの地域で探してみると良いでしょう。

- 内科(かかりつけ医):まずは身近な相談先として、かかりつけの内科医に相談するのも一つの方法です。基本的な問診や診察から、専門的な医療機関への紹介が必要かどうかを判断してもらえます。特に、他の身体的な病気が不眠の原因となっていないかを確認する上で役立ちます。

- 耳鼻咽喉科:いびきや睡眠時無呼吸症候群の原因が、鼻や喉の構造的な問題(鼻中隔弯曲症、扁桃肥大など)にある場合、耳鼻咽喉科での治療が有効なことがあります。

受診する際は、「いつから、どのような症状で困っているか」「日中の生活にどんな影響が出ているか」「これまで試したセルフケア」「服用している薬やサプリメント」「嗜好品(カフェイン、アルコール、タバコ)の習慣」などをまとめたメモを持参すると、医師に状況が伝わりやすく、スムーズな診療に繋がります。

質の高い睡眠は、健康で充実した生活を送るための土台です。寝つきの悪さを放置せず、適切な対策と、必要に応じた専門家のサポートを得て、快適な夜とすっきりとした朝を取り戻しましょう。