「ベッドに入っても、なかなか眠れない」「羊を数えても一向に眠気が来ない」そんな夜が続くと、心身ともに疲れ果ててしまいます。寝つきが悪いという悩みは、多くの人が一度は経験する身近な問題です。しかし、それが慢性化すると、日中のパフォーマンス低下や心身の不調につながることもあり、決して軽視できません。

寝つきが悪い状態は、単に「眠れない」という事実だけでなく、それによって引き起こされる焦りや不安が、さらに眠りを遠ざけるという悪循環を生み出します。この負のスパイラルから抜け出すためには、まずなぜ寝つきが悪くなるのか、その原因を正しく理解することが不可欠です。

原因は、寝る前のスマートフォンの使用といった些細な生活習慣から、ストレスや特定の病気まで、多岐にわたります。そして、原因が分かれば、適切な対策を講じることが可能になります。

この記事では、寝つきが悪いという状態の医学的な定義から、考えられる主な原因を「生活習慣」「睡眠環境」「心理的・身体的な問題」の3つの側面から徹底的に掘り下げます。さらに、今日からすぐに実践できる具体的な9つの対策を、その科学的な根拠とともに詳しく解説します。

セルフケアだけでは改善が難しい場合に考えられる病気や、専門の医療機関に相談する目安、そして市販の睡眠改善薬やサプリメントの活用法まで、寝つきの悪さに悩むすべての方が必要とする情報を網羅的にお届けします。

この記事を読み終える頃には、ご自身の寝つきの悪さの原因を特定し、自分に合った改善策を見つけるための具体的な知識とヒントが得られるはずです。快適な入眠と質の高い睡眠を取り戻し、すっきりとした朝を迎えるための一歩を、ここから踏み出してみましょう。

目次

「寝つきが悪い」とはどんな状態?

多くの人が口にする「寝つきが悪い」という言葉。具体的にどのような状態を指すのでしょうか。この感覚的な悩みを客観的に理解することは、適切な対策を立てるための第一歩です。ここでは、医学的な観点から「寝つきが悪い」状態を定義し、どの程度の時間眠れない場合に注意が必要か、その目安について詳しく解説します。

不眠症の一種「入眠障害」

「寝つきが悪い」という症状は、医学的には不眠症の一つのタイプである「入眠障害」に分類されます。不眠症は、眠れないこと自体が問題なのではなく、それによって日中に倦怠感、意欲低下、集中力低下、食欲不振といった不調が出現し、生活の質が低下する状態を指します。

不眠症には、主に4つのタイプがあります。

- 入眠障害: ベッドや布団に入ってから、なかなか寝つくことができない状態。

- 中途覚醒: 眠りについても、夜中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか寝つけない状態。

- 早朝覚醒: 朝、自分が起きようと思っていた時刻より2時間以上も早く目が覚めてしまい、その後眠れない状態。

- 熟眠障害: 睡眠時間は十分に取れているはずなのに、ぐっすり眠れたという満足感(休養感)が得られない状態。

これらのタイプは、どれか一つだけが現れることもあれば、複数が同時に現れることもあります。中でも、「寝つきが悪い」と感じる入眠障害は、不眠症の中で最も訴えの多い症状です。

また、不眠症は期間によっても分類されます。数日から1週間程度の「一過性不眠」は、大きなストレスや時差ボケなど、原因がはっきりしていることが多く、原因が解消されれば自然に改善します。一方、週に3回以上の不眠が3ヶ月以上にわたって続く場合は「慢性不眠症」と診断され、生活習慣の見直しだけでなく、専門的な治療が必要になることもあります。

まずは、自分の状態が単なる一時的な寝不足なのか、それとも医学的な介入を検討すべき「入眠障害」の可能性があるのかを認識することが重要です。この認識が、問題解決への正しいスタートラインとなります。

寝つきが悪いと感じる時間の目安

では、具体的にどのくらい眠れないと「入眠障害」と言えるのでしょうか。一般的に、健康な成人が眠りにつくまでにかかる時間(睡眠潜時)は10分から20分程度とされています。

この時間を基準に、ベッドに入ってから30分~1時間以上経っても眠れない状態が頻繁に続く場合、入眠障害の可能性が考えられます。特に、眠れないこと自体が苦痛に感じられたり、「また今夜も眠れないのではないか」という不安からベッドに入るのが怖くなったりするようであれば、注意が必要です。

ただし、この「30分~1時間」という時間は、あくまで一つの目安に過ぎません。眠りにつくまでの時間には個人差があり、年齢によっても変化します。例えば、高齢になると体内時計の変化やメラトニン分泌量の減少により、若い頃に比べて寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのは、ある程度自然な生理現象です。

そのため、時間だけを基準に過度に心配する必要はありません。最も重要なのは、「眠れないことによって、日中の活動に支障が出ているか」という点です。以下の項目に心当たりがないか、セルフチェックしてみましょう。

- ベッドに入ると、「眠らなければ」というプレッシャーを感じてしまう。

- 眠れないことにイライラしたり、不安になったりする。

- 時計を何度も確認してしまい、時間が経つほど焦りが増す。

- 日中に強い眠気を感じ、仕事や家事に集中できない。

- 体がだるく、常に疲労感が抜けない。

- 気分が落ち込みやすく、何事にもやる気が出ない。

もし、これらの項目に複数当てはまり、かつ寝つきの悪さが長期間続いているのであれば、それは単なる「寝つきが悪い体質」ではなく、改善すべき「症状」であると捉え、その原因を探っていくことが大切です。

寝つきが悪くなる主な原因

快適な眠りを妨げる「寝つきの悪さ」。その背後には、日常生活に潜む様々な原因が隠されています。原因を特定することが、効果的な対策への第一歩です。ここでは、寝つきが悪くなる主な原因を「生活習慣の乱れ」「睡眠環境の問題」「心理的・身体的な問題」という3つの大きなカテゴリーに分けて、それぞれを詳しく解説していきます。

生活習慣の乱れ

日々の何気ない行動が、知らず知らずのうちに寝つきを悪くしているケースは非常に多いです。特に現代の生活スタイルは、睡眠を妨げる要因に満ちています。ご自身の生活を振り返りながら、当てはまるものがないか確認してみましょう。

就寝前のスマートフォンやパソコンの使用

現代人にとって最も大きな原因の一つが、就寝前のスマートフォンやパソコン、タブレットなどのデジタルデバイスの使用です。これらの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌を強力に抑制することが科学的に証明されています。

メラトニンは、脳の松果体から分泌され、体内時計を調整し、自然な眠気を誘う重要な役割を担っています。通常、メラトニンは夜、暗くなるとともに分泌量が増え始め、深夜2時~3時頃にピークに達します。しかし、夜間に強い光、特にブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と錯覚し、メラトニンの分泌にブレーキをかけてしまいます。その結果、体は眠る準備ができず、寝つきが悪くなるのです。

さらに、スマートフォンでSNSをチェックしたり、ニュースを読んだり、ゲームをしたりすることは、脳に次々と情報を送り込み、交感神経を刺激してしまいます。交感神経は、体を活動的にする「アクセル」の役割を果たす神経です。心拍数や血圧が上がり、脳が興奮・覚醒状態になるため、リラックスして眠りにつくための「ブレーキ」である副交感神経への切り替えがうまくいかなくなります。

カフェイン・アルコール・ニコチンの摂取

就寝前の嗜好品も、寝つきに大きな影響を与えます。

- カフェイン: コーヒー、緑茶、紅茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。カフェインは、脳内で眠気を引き起こす物質「アデノシン」の働きをブロックすることで、覚醒状態を維持します。カフェインの効果は摂取後30分ほどで現れ、その半減期(体内の量が半分になるまでの時間)は個人差がありますが約4~6時間とされています。つまり、夕方5時にコーヒーを飲むと、夜9時~11時頃でもまだその覚醒作用が残っている可能性があるのです。寝つきが悪いと感じる人は、少なくとも就寝の4~6時間前からはカフェインの摂取を避けることが推奨されます。

- アルコール: 「寝酒をするとよく眠れる」というのは大きな誤解です。確かに、アルコールには一時的な入眠促進作用があります。しかし、アルコールが体内で分解される過程で生成されるアセトアルデヒドには覚醒作用があり、睡眠の後半部分を浅くしてしまいます。結果として、夜中に目が覚めやすくなったり(中途覚醒)、利尿作用によってトイレに行きたくなったりして、睡眠の質を著しく低下させます。寝つきを良くするためにアルコールに頼ると、次第に耐性ができて量が増え、アルコール依存症のリスクも高まります。

- ニコチン: タバコに含まれるニコチンにも、カフェインと同様の覚醒作用があります。ニコチンは交感神経を刺激し、血圧や心拍数を上昇させます。就寝前の一服は、リラックスしているつもりでも、実際には体を興奮状態に導いてしまいます。また、ニコチンは依存性が高く、睡眠中に体内のニコチン濃度が低下すると、離脱症状によって目が覚めやすくなることも報告されています。

就寝直前の食事

仕事で帰りが遅くなり、夕食を食べてすぐベッドに入る、という生活を送っている人も多いかもしれません。しかし、就寝直前の食事は、消化活動が睡眠を妨げるため、寝つきを悪くする原因となります。

食事をすると、胃や腸は消化のために活発に働き始めます。この消化活動中は、体の内部の温度である「深部体温」が下がりにくくなります。人間は、この深部体温が低下する過程で自然な眠気を感じるようにできています。しかし、就寝直前に食事を摂ると、消化器系が働き続けることで深部体温が十分に下がらず、スムーズな入眠が妨げられてしまうのです。

特に、脂っこい食事や量の多い食事は消化に時間がかかり、胃もたれや胸やけの原因にもなります。どうしても夜遅くに食事を摂らざるを得ない場合は、消化の良いおかゆやスープ、うどんなど、胃腸に負担の少ないメニューを選び、量を控えめにすることが大切です。

不規則な就寝・起床時間

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が正常に働くことで、日中は活動的に、夜は休息モードへと自然に切り替わります。

しかし、就寝時間や起床時間が日によってバラバラだと、体内時計が混乱し、リズムが乱れてしまいます。特に、「平日は寝不足だから、休日に寝だめする」という生活パターンは要注意です。平日と休日の睡眠時間のズレは「ソーシャルジェットラグ(社会的時差ボケ)」と呼ばれ、体内時計を大きく狂わせる原因となります。

体内時計が乱れると、夜になってもメラトニンの分泌が始まらなかったり、適切なタイミングで深部体温が下がらなかったりするため、寝つきが悪くなります。できるだけ毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝ることを心がけ、体内時計を安定させることが重要です。

運動不足または就寝前の激しい運動

適度な運動は睡眠の質を高める上で非常に効果的ですが、そのタイミングと強度が重要です。

まず、日中の運動不足は、夜の寝つきを悪くする一因です。日中に体を動かさないと、心地よい疲労感が得られず、夜になっても体が活動モードから抜けきれません。また、日中の活動量が少ないと、睡眠と覚醒のメリハリがつきにくくなります。

一方で、就寝直前の激しい運動は逆効果です。ランニングや筋力トレーニングなどの激しい運動は、交感神経を活発にし、心拍数や体温を上昇させます。体が興奮状態になってしまうため、リラックスして眠りにつくことが困難になります。運動を行うのであれば、心身をリラックスさせる軽いストレッチなどを除き、就寝の3時間前までには終えるのが理想的です。

熱すぎるお風呂への入浴

一日の疲れを癒すバスタイムも、入り方によっては寝つきを妨げる原因になります。ポイントは「お湯の温度」と「入浴のタイミング」です。

前述の通り、人は深部体温が下がる時に眠気を感じます。入浴によって一時的に深部体温を上げ、その後の体温が急降下するタイミングでベッドに入ると、スムーズに入眠できます。

しかし、42℃を超えるような熱いお湯に浸かると、交感神経が刺激され、体が興奮状態になってしまいます。これではリラックスするどころか、目が冴えてしまい、寝つきが悪くなる可能性があります。リラックスして寝つきを良くするためには、ぬるめのお湯にゆっくり浸かることが大切です。

睡眠環境の問題

意識していないかもしれませんが、寝室の環境も睡眠の質を大きく左右します。光、音、温度、湿度、そして毎日使う寝具が、あなたの眠りを妨げているかもしれません。

寝室の明るさや音

光は、メラトニンの分泌を抑制する最も強力な因子です。寝室が明るいと、たとえ目を閉じていても、まぶたを通して光が感知され、メラトニンの分泌が妨げられてしまいます。豆電球や常夜灯のわずかな明かり、窓から差し込む街灯や月明かりでさえ、睡眠の質を低下させる可能性があります。

理想的なのは、寝室をできるだけ真っ暗にすることです。遮光性の高いカーテンを利用したり、電源ランプなどが気になる場合はテープで覆ったりする工夫が有効です。どうしても明かりがないと不安な場合は、フットライトなど、光源が直接目に入らない低い位置のものを最小限の明るさで使うようにしましょう。アイマスクの活用も非常に効果的です。

音に関しても、静かな環境が理想ですが、静かすぎるとかえって時計の秒針や外の車の音など、わずかな物音が気になってしまう人もいます。その場合は、「ホワイトノイズ」や「ピンクノイズ」といった単調な音を流すのがおすすめです。これらの音は、突発的な物音をかき消すマスキング効果があり、脳をリラックスさせる効果も期待できます。川のせせらぎや雨音などの環境音も同様の効果があります。

寝室の温度や湿度

寝苦しい夏の夜や、乾燥して寒い冬の夜に、なかなか寝つけなかった経験は誰にでもあるでしょう。寝室の温湿度は、快適な睡眠に直結する重要な要素です。

一般的に、睡眠に最適な寝室の環境は、温度が夏場で25~26℃、冬場で22~23℃、湿度は年間を通して50~60%RHが目安とされています。(参照:環境省 熱中症予防情報サイトなど)

夏は、タイマー機能を活用して就寝1時間後くらいにエアコンが切れるように設定したり、一晩中つけっぱなしにする場合は温度を高め(28℃程度)に設定したりすると良いでしょう。冬は、乾燥が喉や鼻の粘膜にダメージを与え、睡眠を妨げることがあるため、加湿器を使って湿度を適切に保つことが重要です。

季節に合わせてエアコンや加湿器・除湿器を適切に使い、快適な温湿度環境を維持するよう心がけましょう。

体に合わない寝具

毎日使っているマットレスや枕、掛け布団が、実は寝つきの悪さの原因になっていることも少なくありません。

- マットレス: 硬すぎると体の特定の部分(肩や腰)に圧力が集中して血行が悪くなり、痛みで寝返りが増えたり、眠りが浅くなったりします。逆に柔らかすぎると、腰が沈み込んで不自然な寝姿勢になり、腰痛の原因となります。理想的なのは、体をしっかり支えつつ、体圧を均等に分散してくれるものです。

- 枕: 高すぎたり低すぎたりする枕は、首や肩に負担をかけ、いびきや肩こり、頭痛の原因になります。理想的な枕の高さは、仰向けに寝たときに首の骨が緩やかなS字カーブを保ち、横向きに寝たときに首の骨と背骨が一直線になる高さです。素材の好み(硬さ、通気性など)も考慮して、自分に合ったものを選びましょう。

- 掛け布団: 重すぎると寝返りが打ちにくく、軽すぎると体にフィットせず隙間ができて寒さを感じることがあります。また、吸湿性や放湿性が悪いと、布団の中が蒸れてしまい、不快感で目が覚める原因になります。季節に合わせて、適切な重さと素材の掛け布団を選ぶことが大切です。

心理的・身体的な問題

生活習慣や環境を整えても寝つきが改善しない場合、心や体の内側に原因が潜んでいる可能性があります。

ストレス・不安・悩み事

仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安など、精神的なストレスは、寝つきを悪くする最大の要因の一つです。

強いストレスを感じると、体は危険に対応しようとして交感神経を活発にし、「コルチゾール」などのストレスホルモンを分泌します。これにより、心拍数や血圧が上昇し、脳は常に緊張・覚醒した状態になります。この状態では、心身をリラックスさせる副交感神経が優位にならず、スムーズな入眠は望めません。

特に、「眠らなければ」という焦りやプレッシャー自体が新たなストレスとなり、「ベッド=眠れない場所」というネガティブな条件付けが形成されてしまう「精神生理性不眠」に陥るケースも少なくありません。ベッドの中で悩み事を考え始めると、脳が活性化してますます眠れなくなるという悪循環に陥ってしまいます。

体の痛みやかゆみ、頻尿

身体的な不快感も、安らかな眠りを直接的に妨げます。

- 痛み: 肩こり、腰痛、頭痛、関節痛など、慢性的な痛みを抱えていると、その不快感でなかなか寝つくことができません。また、寝返りを打つたびに痛みで目が覚めてしまうこともあります。

- かゆみ: アトピー性皮膚炎や乾燥肌などによるかゆみは、特に体が温まると強くなる傾向があります。布団に入ってからのかゆみで眠れない、無意識のうちにかきむしって目が覚めてしまう、といったことが起こります。

- 頻尿: 夜中に何度もトイレに起きる「夜間頻尿」は、中途覚醒の主な原因ですが、就寝前に「またトイレに行きたくなるかもしれない」という不安から、寝つきが悪くなることもあります。

これらの症状がある場合は、まずその原因となっている病気や症状自体の治療を優先することが、結果的に不眠の改善につながります。

加齢による変化

年齢を重ねると、睡眠のパターンが変化するのは自然なことです。加齢とともに、睡眠を促すメラトニンの分泌量が減少します。また、深部体温の変動幅も小さくなるため、若い頃のように深い眠りが得られにくくなったり、寝つきに時間がかかったりする傾向があります。

さらに、睡眠全体が浅くなり、中途覚醒や早朝覚醒が増えることも特徴です。これは病気ではなく生理的な変化ですが、この変化に過剰に不安を感じてしまうと、二次的に不眠症を発症することがあります。「年を取ると睡眠時間が短くなるのは当たり前」と、ある程度受け入れる姿勢も大切です。

薬の副作用

服用している薬が原因で寝つきが悪くなっている可能性もあります。一部の降圧剤(血圧の薬)、ステロイド剤、気管支拡張薬、パーキンソン病治療薬、さらには一部の抗うつ薬などには、副作用として不眠や覚醒を引き起こすものがあります。

もし、特定の薬を飲み始めてから寝つきが悪くなったと感じる場合は、自己判断で服用を中止するのではなく、必ず処方した医師や薬剤師に相談してください。薬の種類を変更したり、服用時間を調整したりすることで、症状が改善する場合があります。

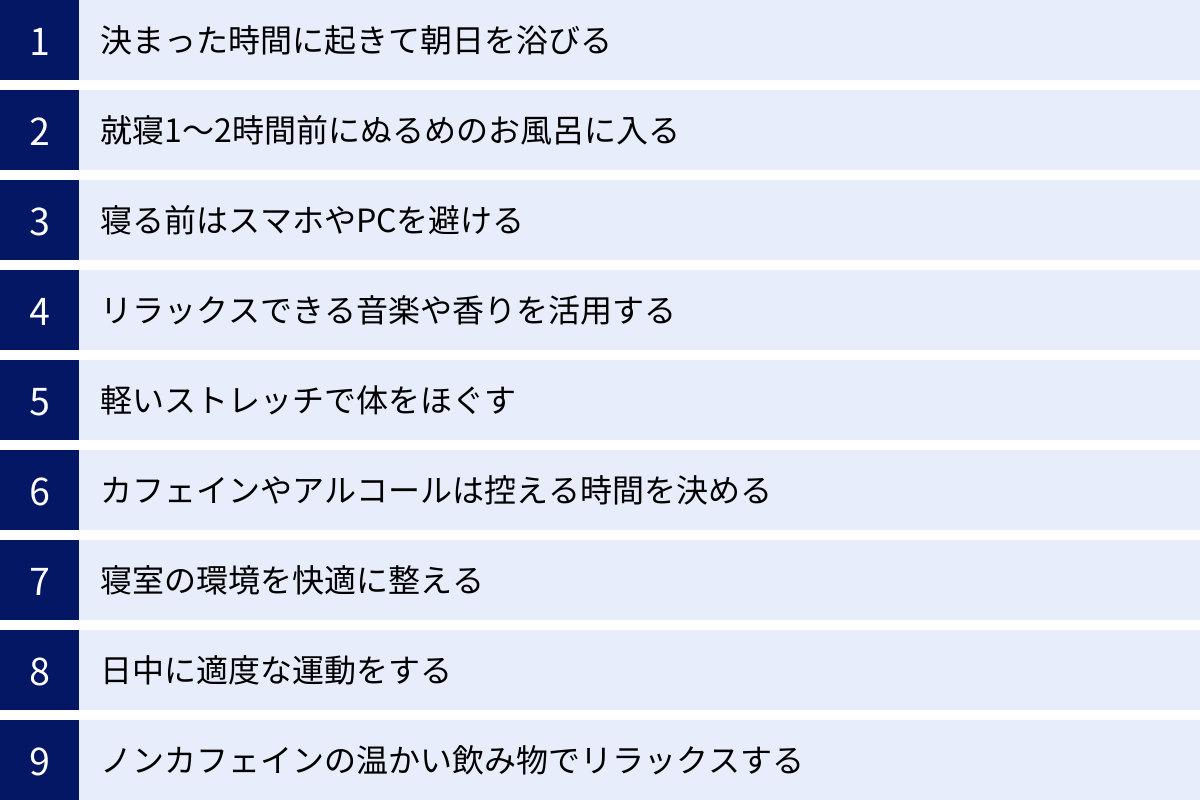

すぐできる!寝つきを良くする9つの対策

寝つきが悪い原因が分かったら、次はいよいよ具体的な対策の実践です。高価な器具や特別なトレーニングは必要ありません。日々の生活習慣を少し見直すだけで、驚くほど入眠がスムーズになることがあります。ここでは、科学的な根拠に基づいた、今日からすぐに始められる9つの対策を詳しくご紹介します。

① 決まった時間に起きて朝日を浴びる

寝つきを良くするための最も基本的かつ重要な対策は、毎朝同じ時間に起き、太陽の光を浴びることです。これは、私たちの体内に備わっている「体内時計」をリセットし、正常な睡眠リズムを取り戻すための鍵となります。

私たちの体内時計の周期は、実は24時間よりも少し長いため、毎日リセットしないと少しずつ後ろにずれていってしまいます。このズレを修正してくれるのが「朝の光」です。朝、太陽の光を浴びると、その情報が網膜から脳の視交叉上核という部分に伝わり、体内時計がリセットされます。

さらに、朝日を浴びることで、精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活発になります。このセロトニンは、日中の活動性を高めるだけでなく、夜になると睡眠ホルモンである「メラトニン」の原料となります。つまり、朝にしっかりとセロトニンを作っておくことが、夜の快眠につながるのです。

【実践のコツ】

- 起床時間を固定する: 就寝時間よりも起床時間を一定に保つ方が、体内時計を整える上では効果的です。休日も、平日との差を1〜2時間以内にとどめ、「ソーシャルジェットラグ」を防ぎましょう。

- 15〜30分間、光を浴びる: 起きたらまずカーテンを開け、ベランダに出たり、窓際で過ごしたりして自然光を浴びる習慣をつけましょう。曇りや雨の日でも、室内灯よりはるかに強い光量があるので効果があります。

- 散歩や通勤で意識する: 朝の散歩を習慣にしたり、通勤時に一駅手前で降りて歩いたりするのもおすすめです。

② 就寝1〜2時間前にぬるめのお風呂に入る

一日の終わりにリラックスできる入浴は、スムーズな入眠への強力なサポーターです。ポイントは「タイミング」と「お湯の温度」です。

人は、体の内部の温度である「深部体温」が低下する過程で、自然な眠気を感じます。このメカニズムをうまく利用するのが、就寝前の入浴です。入浴によって一時的に深部体温を上げることで、その後の体温が下がる際の落差が大きくなり、強い眠気を誘うことができます。

最適なタイミングは、就寝の1〜2時間前。入浴で上昇した深部体温が、ちょうどベッドに入る頃に下がり始め、スムーズな入眠へと導いてくれます。

お湯の温度も重要です。42℃以上の熱いお湯は交感神経を刺激して体を興奮させてしまうため逆効果。リラックス効果が高く、寝つきを良くするためには、38〜40℃程度のぬるめのお湯が最適です。

【実践のコツ】

- 15〜20分かけてゆっくり浸かる: 全身浴で肩までゆっくり浸かることで、血行が促進され、心身ともにリラックスできます。

- 入浴剤を活用する: 炭酸ガス系の入浴剤は血行促進効果を高め、ラベンダーやカモミールなどリラックス効果のある香りの入浴剤もおすすめです。

- シャワーで済ませる場合: 時間がない場合は、シャワーでも首の後ろや足首などを重点的に温めると、血行が良くなりリラックス効果が得られます。

③ 寝る前はスマホやPCを避ける

原因のセクションでも触れた通り、スマートフォンやPCの画面が発するブルーライトは、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を抑制し、寝つきを悪くする最大の敵の一つです。

「就寝1時間前からはデジタルデバイスに触らない」という自分なりのルールを作り、徹底することが重要です。これを「デジタル・デトックス」や「デジタル・門限」と呼び、意識的に脳と体をリラックスモードに切り替える時間を作りましょう。

スマホをベッドに持ち込むと、ついSNSをチェックしたり動画を見たりしてしまいがちです。これを防ぐために、寝室に充電器を置かず、リビングなどで充電する習慣をつけるのが効果的です。目覚ましは、スマートフォンではなく昔ながらの目覚まし時計を使いましょう。

【実践のコツ】

- 代替行動を見つける: スマホをいじる代わりに何をするかをあらかじめ決めておくと、手持ち無沙汰になりません。読書(紙の本やブルーライトカット機能のある電子ペーパーが望ましい)、ストレッチ、日記を書く、リラックスできる音楽を聴くなどがおすすめです。

- ナイトモードやブルーライトカット機能を活用する: どうしても寝る前にスマホやPCを使う必要がある場合は、画面を暖色系にする「ナイトモード」や「ブルーライトカット」のフィルム・アプリなどを活用し、目に入る光の刺激を少しでも和らげましょう。

④ リラックスできる音楽や香りを活用する

五感に働きかけてリラックスを促すことも、スムーズな入眠に非常に有効です。特に聴覚と嗅覚は、自律神経に直接働きかけ、心身を落ち着かせる効果が期待できます。

- 音楽: 音楽には、心拍数や血圧を下げ、副交感神経を優位にする効果があります。おすすめは、歌詞のない、ゆったりとしたテンポの音楽です。クラシックの静かな曲、ヒーリングミュージック、自然音(川のせせらぎ、波の音、雨音など)などが良いでしょう。YouTubeや音楽配信サービスで「睡眠用BGM」などと検索すると、多くの音源が見つかります。

- 香り: アロマテラピーは、古くから心身の不調を整えるために用いられてきました。特にラベンダー、カモミール、ベルガモット、サンダルウッド(白檀)などの香りには、鎮静作用や抗不安作用があるとされ、睡眠の質を高める効果が報告されています。

【実践のコツ】

- タイマーを設定する: 音楽を流したまま眠ってしまうと、夜中に音が気になって目が覚める可能性もあります。30分~1時間程度で切れるようにスリープタイマーを設定しておくと安心です。

- 香りの取り入れ方: アロマディフューザーで寝室に香りを拡散させたり、ティッシュやコットンにアロマオイルを1〜2滴垂らして枕元に置いたり、ピローミストを使ったりと、手軽な方法から試してみましょう。

⑤ 軽いストレッチで体をほぐす

日中のデスクワークや緊張でこり固まった筋肉を、寝る前にゆっくりとほぐすことで、心身ともにリラックス状態へと導くことができます。

深い呼吸を意識しながら行う軽いストレッチは、筋肉の緊張を和らげ、血行を促進します。これにより副交感神経が優位になり、体が眠りの準備を始めます。激しい運動は逆効果なので、あくまで「気持ちいい」と感じる範囲で、ゆっくりと筋肉を伸ばすことがポイントです。

【実践のコツ】

- 呼吸を止めない: 「鼻からゆっくり息を吸い、口から長く吐き出す」という腹式呼吸を意識しながら行いましょう。

- おすすめのストレッチ:

- 首・肩: ゆっくりと首を前後左右に倒したり、回したりする。両肩をすくめて、ストンと落とす動きを繰り返す。

- 背中・腰: 四つん這いになり、背中を丸めたり反らせたりする(猫のポーズ)。仰向けに寝て、両膝を抱えて胸に引き寄せる。

- 股関節・お尻: 仰向けになり、片方の足首を反対側の膝の上に乗せ、ゆっくりと体に引き寄せる。

- ベッドの上で行う: ストレッチが終わったらそのまま眠れるように、ベッドの上で行うのもおすすめです。

⑥ カフェインやアルコールは控える時間を決める

カフェインの覚醒作用や、アルコールの睡眠を浅くする作用は、寝つきの悪さや睡眠の質の低下に直結します。これらを完全に断つのが難しくても、「摂取する時間を決める」ことで、睡眠への悪影響を最小限に抑えることができます。

- カフェイン: 個人差はありますが、一般的にカフェインの作用は4〜6時間続くとされています。夜10時に寝る人であれば、遅くとも夕方4時以降はコーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどの摂取を控えるのが賢明です。

- アルコール: 寝酒は、寝つきを良くするどころか、結果的に睡眠を破壊します。どうしても飲みたい場合は、就寝の3〜4時間前までには飲み終えるようにし、深酒は避けましょう。

【実践のコツ】

- 代替ドリンクを用意する: 夕食後やリラックスタイムには、ノンカフェインのハーブティー(カモミール、ルイボスなど)、ホットミルク、白湯などを飲む習慣をつけましょう。

- 成分表示を確認する: 栄養ドリンクや市販の風邪薬など、意外なものにカフェインが含まれていることがあります。成分表示を確認する癖をつけましょう。

⑦ 寝室の環境を快適に整える

寝室は「一日の疲れを癒し、心身を回復させるための場所」です。睡眠の質を高めるために、寝室の環境を最適化しましょう。

- 光: 遮光カーテンやアイマスクを活用し、寝室をできるだけ真っ暗にします。スマートフォンの充電ランプなど、小さな光も見逃さないようにしましょう。

- 音: 外部の騒音が気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシンが有効です。

- 温度・湿度: 夏は25〜26℃、冬は22〜23℃、湿度は50〜60%を目安に、エアコンや加湿器・除湿器で調整します。

- 寝具: マットレスや枕が体に合っていないと感じる場合は、見直しを検討しましょう。寝具店で専門家に相談するのも一つの方法です。また、シーツや枕カバーはこまめに洗濯し、清潔に保つことも心地よい眠りにつながります。

【実践のコツ】

- 寝室は眠るためだけの場所にする: 寝室で仕事や食事をしたり、スマホを長時間いじったりするのは避けましょう。「寝室=眠る場所」と脳に条件付けることが大切です。

- パジャマに着替える: スウェットや部屋着のまま寝るのではなく、肌触りの良い、吸湿性に優れたパジャマに着替えることで、入眠儀式(スリープセレモニー)となり、心身が自然と睡眠モードに切り替わります。

⑧ 日中に適度な運動をする

日中に体を動かす習慣は、夜の寝つきを良くするための土台作りになります。運動によって生まれる心地よい疲労感は、夜の深い眠りを誘います。

また、運動はセロトニンの分泌を促し、ストレス解消にもつながります。さらに、日中の活動で体温を上げておくことで、夜にかけての深部体温の低下がスムーズになり、入眠しやすくなります。

【実践のコツ】

- タイミングは夕方がベスト: ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動を、就寝の3時間以上前、できれば夕方頃に行うのが最も効果的です。

- 継続できる運動を選ぶ: 激しい運動である必要はありません。エレベーターを階段にする、一駅分歩くなど、日常生活の中で無理なく続けられることから始めましょう。週に3〜5回、1回30分程度が目標です。

⑨ ノンカフェインの温かい飲み物でリラックスする

寝る前に体を内側から温めることは、リラックス効果を高め、深部体温のコントロールにも役立ちます。ただし、カフェインを含む飲み物は避けましょう。

温かいノンカフェインの飲み物は、胃腸を温めて副交感神経を優位にし、心身を落ち着かせてくれます。

【実践のコツ】

- おすすめの飲み物:

- カモミールティー: 「母なる薬草」とも呼ばれ、リラックス効果が高いことで知られています。

- ホットミルク: カルシウムの他に、メラトニンの材料となるトリプトファンが含まれています。

- ルイボスティー: ノンカフェインでミネラルが豊富。リラックス効果も期待できます。

- 白湯: 体をシンプルに温め、消化を助ける効果もあります。

- 飲み過ぎに注意: 就寝直前に水分を摂りすぎると、夜中にトイレで目覚める原因になります。コップ1杯程度に留めましょう。

これらの対策は、一つだけを試すのではなく、複数を組み合わせることで相乗効果が期待できます。まずはできそうなことから始め、少しずつ生活に取り入れて、自分に合った快眠習慣を見つけていきましょう。

セルフケアで改善しない場合に考えられる病気

これまで紹介した生活習慣の改善やセルフケアを試しても、一向に寝つきの悪さが改善しない場合、その背後には特定の病気が隠れている可能性があります。意志の弱さや気合の問題ではなく、医学的な治療が必要な状態かもしれません。ここでは、寝つきの悪さや睡眠障害を引き起こす代表的な病気について解説します。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome, SAS)は、睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりすることを繰り返す病気です。空気の通り道である上気道が、肥満や扁桃肥大、顎の構造などによって狭くなることが主な原因です。

呼吸が止まると、体内の酸素濃度が低下するため、脳が危険を察知して覚醒反応を起こし、呼吸を再開させようとします。この「無呼吸→覚醒」のサイクルが一晩に何十回、何百回と繰り返されるため、本人は無自覚でも脳は全く休めておらず、睡眠が著しく分断されます。

【寝つきへの影響と主な症状】

- 寝苦しさ: 呼吸がしにくいため、寝つく際に息苦しさを感じることがあります。

- 深い睡眠が得られない: 無呼吸による覚醒が繰り返されるため、眠りが浅くなり、熟眠感が得られません。結果として、日中に耐えがたいほどの強い眠気や倦怠感、集中力の低下を引き起こします。

- 大きないびき: 睡眠時無呼吸症候群の最も代表的なサインです。特に、いびきが一時的に止まり、その後「ガガッ!」と大きな音とともに呼吸が再開するような場合は注意が必要です。

- その他の症状: 起床時の頭痛や口の渇き、夜間の頻尿なども見られます。

睡眠時無呼吸症候群は、高血圧や心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病を合併するリスクが非常に高いため、放置するのは大変危険です。家族からいびきや呼吸の停止を指摘された場合は、速やかに専門の医療機関を受診することを強く推奨します。

むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)

むずむず脚症候群(Restless Legs Syndrome, RLS)は、その名の通り、主に夕方から夜にかけて、脚(時には腕や背中にも)に不快な感覚が現れ、「脚を動かしたくてたまらない」という強い衝動にかられる病気です。

この不快な感覚は、「むずむずする」「虫が這うような感じ」「ピリピリする」「火照るような感じ」など、人によって表現は様々です。じっと座っていたり、横になったりしている安静時に症状が現れやすく、脚を動かすと一時的に和らぐのが特徴です。

【寝つきへの影響と主な症状】

- 入眠困難: 症状が最も現れやすいのが、ベッドに入ってリラックスしている時です。脚の不快感のためにじっとしていることができず、寝返りを繰り返したり、ベッドから出て歩き回ったりしなければならず、寝つくことが極めて困難になります。これが典型的な入眠障害の原因となります。

- 睡眠の分断: 就寝後も症状によって目が覚めてしまい、中途覚醒や熟眠障害を引き起こします。

- 原因: 脳内の神経伝達物質であるドーパミンの機能異常や、鉄分の不足が関与していると考えられています。また、他の病気(腎不全、パーキンソン病など)や妊娠、特定の薬が原因で起こることもあります。

この症状は、周囲から理解されにくく、「気のせい」や「癖」だと思われがちですが、れっきとした神経系の病気です。適切な治療(鉄剤の補充や薬物療法など)によって症状は大きく改善するため、心当たりのある方は専門医に相談することが重要です。

うつ病などの精神疾患

不眠は、うつ病の最も代表的な症状の一つであり、うつ病患者の約9割が何らかの睡眠の問題を抱えていると言われています。特に、寝つきが悪い「入眠障害」と、朝早く目が覚めてしまう「早朝覚醒」が同時に見られることが多いのが特徴です。

うつ病になると、脳内のセロトニンやノルアドレナリンといった神経伝達物質のバランスが崩れます。これらの物質は、気分だけでなく睡眠と覚醒のサイクルにも深く関わっているため、その乱れが不眠を引き起こします。

逆に、慢性的な不眠が続くと、脳や体が十分に休息できず、ストレスへの抵抗力が低下し、うつ病を発症するリスクが高まることも知られています。不眠とうつ病は、互いに影響し合う密接な関係にあるのです。

【寝つきへの影響と併発しやすい症状】

- 反芻思考(はんすうしこう): ベッドに入ると、過去の失敗や将来への不安など、ネガティブな考えが次から次へと頭に浮かび、止められなくなる状態。脳が常に活動しているため、全く寝つけなくなります。

- 気分の落ち込み: 2週間以上、ほぼ毎日、憂うつな気分が続く。

- 興味・喜びの喪失: 今まで楽しめていたことに対して、全く興味がわかなくなり、喜びを感じられなくなる。

- その他の症状: 疲労感、倦怠感、食欲の変化(低下または増加)、集中力や決断力の低下、自分を責める気持ち(罪悪感)、死にたいと考える(希死念慮)など。

もし、寝つきの悪さに加えて、上記のような心の不調が続いている場合は、一人で抱え込まず、精神科や心療内科といった専門機関に相談することが、心と睡眠の両方を回復させるための最も確実な道です。

専門の医療機関に相談する目安

セルフケアを続けていても改善しない寝つきの悪さは、非常に辛いものです。「これくらいで病院に行くのは大げさだろうか」とためらう人もいるかもしれませんが、専門家の助けを借りることは決して特別なことではありません。ここでは、病院の受診を検討すべき具体的な症状と、何科を受診すればよいかについて解説します。

病院の受診を検討すべき症状

以下の項目に一つでも当てはまる場合は、自己判断で様子を見るのではなく、専門の医療機関に相談することをおすすめします。これらは、単なる寝不足ではなく、治療が必要な「病気」のサインである可能性があります。

- 症状の頻度と期間: 週に3日以上、寝つきが悪い、または途中で目が覚めるといった不眠症状が、1ヶ月以上続いている場合。これは慢性不眠症の診断基準の一つです。

- 日中への影響: 日中の強い眠気やだるさのせいで、仕事や学業、家事などの日常生活に支障が出ている場合。例えば、会議中に居眠りしてしまう、集中力が続かずミスが増えた、車の運転中に強い眠気を感じて危険な思いをした、などです。

- セルフケアの効果: この記事で紹介したような生活習慣の改善策(睡眠衛生指導)を2〜4週間試しても、症状が全く改善しない、あるいは悪化する場合。

- 身体的なサイン: 家族やパートナーから、睡眠中に大きないびきをかいている、呼吸が数十秒間止まっていると指摘された場合。これは睡眠時無呼吸症候群が強く疑われます。

- 特有の不快感: ベッドに入ると脚に「むずむず」「虫が這う」といった不快な感覚があり、脚を動かさずにはいられず眠れない場合。むずむず脚症候群の可能性があります。

- 精神的な不調: 寝つきの悪さに加えて、気分の落ち込み、何をしても楽しくない、意欲がわかない、不安でたまらないといった精神的な症状が2週間以上続いている場合。うつ病などの精神疾患の可能性があります。

- 眠りへの強い恐怖: 「また今夜も眠れないのではないか」という強い不安や恐怖にとらわれ、ベッドに入ること自体が苦痛になっている場合。

これらの症状は、あなたの意志の力でコントロールできるものではありません。専門的な診断と治療によって、辛い症状から解放される可能性があります。一人で悩まず、専門家を頼る勇気を持ちましょう。

何科を受診すればよいか

いざ病院へ行こうと決めても、「何科に行けばいいのか分からない」という問題に直面することがあります。不眠の原因によって、適切な診療科は異なります。以下に、症状別の受診先の目安をまとめました。

| 疑われる症状・病気 | 主な診療科 | 特徴と役割 |

|---|---|---|

| 寝つきが悪い、眠りが浅い、気分の落ち込みなど、不眠全般や精神的な不調が伴う場合 | 精神科、心療内科 | 睡眠の問題に最も専門的に対応できる診療科。カウンセリングや、必要に応じて睡眠薬や抗うつ薬などの薬物療法を行います。うつ病や不安障害などの鑑別診断も行います。 |

| 大きないびき、睡眠中の呼吸停止を指摘された場合 | 呼吸器内科、耳鼻咽喉科、睡眠専門外来 | 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査や治療を専門とします。終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)で診断し、CPAP(シーパップ)療法などを行います。 |

| 脚のむずむず、不快感で眠れない場合 | 神経内科、精神科、心療内科 | むずむず脚症候群(RLS)の診断と治療を行います。血液検査で鉄欠乏の有無などを調べ、薬物療法(鉄剤、ドパミン作動薬など)を行います。 |

| どの科か分からない、まずは相談したい場合 | かかりつけ医、総合内科 | まずは身近なかかりつけ医に相談するのも良い選択です。症状を詳しく伝えれば、適切な専門医を紹介してくれます。高血圧など他の病気の治療を受けている場合は、薬の副作用の可能性も相談できます。 |

最初にどこを受診すれば良いか迷った場合は、まずは精神科か心療内科を受診するのが一般的です。なぜなら、不眠の最も多い原因はストレスや精神的な問題であり、これらの科では睡眠に関する包括的な評価と治療が可能だからです。もし、診察の結果、睡眠時無呼吸症候群などが強く疑われる場合は、そこから適切な専門科へ紹介してもらえます。

病院では、いつからどのような症状で困っているのか、生活習慣や既往歴、服用中の薬などについて詳しく問診があります。事前に自分の症状や悩みをメモにまとめておくと、スムーズに医師に伝えることができるでしょう。

寝つきの改善に役立つ市販薬やサプリメント

「病院に行くほどではないけれど、辛い夜を何とかしたい」と感じるとき、ドラッグストアで手に入る市販薬やサプリメントが選択肢として考えられます。ただし、これらはあくまで一時的な対策であり、使用には正しい知識と注意が必要です。ここでは、睡眠改善薬とサプリメントの違いや、代表的な成分について解説します。

睡眠改善薬とは

ドラッグストアなどで処方箋なしに購入できる「睡眠改善薬」は、医師が処方する「睡眠薬(睡眠導入剤)」とは全く異なるものです。その違いを正しく理解することが非常に重要です。

市販の睡眠改善薬の主な目的は、「一時的な不眠症状の緩和」です。慢性的な不眠症を治療するための薬ではありません。その主成分のほとんどは「ジフェンヒドラミン塩酸塩」という抗ヒスタミン薬です。

これは、もともとアレルギー症状(くしゃみ、鼻水、じんましんなど)を抑えるために使われてきた成分です。アレルギーの原因となるヒスタミンは、脳内では覚醒を維持する働きも担っています。この薬は、脳のヒスタミンの働きをブロックすることで、副作用として眠気を引き起こします。市販の睡眠改善薬は、この眠くなる副作用を主作用として利用したものです。

【使用上の注意点】

- 慢性的な不眠には使わない: 睡眠改善薬は、ストレスや時差ボケ、不規則な生活などで一時的に寝つけない、といった場合に限り使用するものです。慢性的な不眠症の方が使用しても根本的な解決にはならず、漫然とした使用につながる危険があります。

- 連用しない: 効果が薄れたり、依存性が生じたりする可能性があるため、長期間の使用は避けるべきです。数回使用しても改善しない場合は、専門医に相談してください。

- 副作用に注意: 翌朝まで眠気が残ったり、頭が重く感じられたりすることがあります。また、口の渇きや排尿困難、便秘などの副作用が現れることもあります。服用後は、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は絶対に行わないでください。

- 他の薬との併用: 他の抗ヒスタミン薬(風邪薬、鼻炎薬、アレルギーの薬など)と一緒に服用すると、作用が強く出すぎるため危険です。必ず薬剤師に相談してください。

市販で手に入る睡眠改善薬の例

市販の睡眠改善薬にはいくつかの種類がありますが、ここでは代表的な製品を例として挙げます。これらはあくまで一例であり、購入・使用の際には必ず製品の添付文書をよく読み、薬剤師や登録販売者に相談してください。

ドリエル

エスエス製薬から販売されている、日本で最初の睡眠改善薬です。

- 有効成分: ジフェンヒドラミン塩酸塩

- 特徴: 寝つきが悪い、眠りが浅いといった一時的な不眠症状の緩和を目的としています。医療用の睡眠薬とは異なり、自然に近い眠りをサポートするとされています。

- 注意点: 15歳未満は服用できません。また、不眠症の診断を受けている人、妊娠中または授乳中の人、他の医薬品を服用している人などは使用前に医師や薬剤師への相談が必要です。(参照:エスエス製薬株式会社 公式サイト)

ネオデイ

大正製薬から販売されている睡眠改善薬です。

- 有効成分: ジフェンヒドラミン塩酸塩

- 特徴: ドリエルと同様に、抗ヒスタミンの眠くなる作用を利用して、一時的な不眠症状を緩和します。多忙な現代人のストレスなどによる一時的な不眠に適しているとされています。

- 注意点: ドリエルと同様の注意が必要です。特に、緑内障や前立腺肥大の診断を受けている人は、症状を悪化させる可能性があるため服用できません。(参照:大正製薬株式会社 公式サイト)

これらの薬は、あくまで「どうしてもの時のための頓服」と位置づけ、安易な使用は避けるべきです。根本的な解決には、生活習慣の見直しが不可欠です。

睡眠の質をサポートする成分

医薬品である睡眠改善薬とは別に、「機能性表示食品」として販売されているサプリメントも数多くあります。これらは病気の治療を目的としたものではなく、あくまで「睡眠の質を高める」「ストレスを緩和する」といった機能性が報告されている成分を含む食品です。効果には個人差があり、医薬品のような即効性や強制的な作用はありませんが、日々のセルフケアの一環として取り入れることができます。

GABA(ギャバ)

GABA(Gamma-Aminobutyric Acid、γ-アミノ酪酸)は、私たちの脳内に元々存在するアミノ酸の一種で、興奮性の神経伝達を抑制する役割を担っています。これにより、興奮した神経を落ち着かせ、心身をリラックスさせる効果が期待されます。

- 期待される機能性: 機能性表示食品としては、「事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスの緩和」「睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つ」といった表示で届出がされています。ストレスを感じている時や、ぐっすり眠った感覚が得られない時に、サポートとして役立つ可能性があります。(参照:消費者庁 機能性表示食品届出情報データベース)

- 含まれる食品: 発芽玄米、トマト、じゃがいも、かぼちゃなどに比較的多く含まれています。

L-テアニン

L-テアニンは、緑茶に含まれるアミノ酸の一種で、お茶のうま味や甘みに関与する成分です。カフェインの興奮作用を緩和し、リラックス効果をもたらすことが知られています。

- 期待される機能性: L-テアニンを摂取すると、脳内でリラックス状態の指標であるα波が増加することが報告されています。機能性表示食品としては、「起床時の疲労感を軽減する」「睡眠の質をすこやかに改善する(睡眠時間延長感を高め、中途覚醒時間の短縮に役立つ)」といった機能性が届出されています。(参照:消費者庁 機能性表示食品届出情報データベース)

- 含まれる食品: 玉露や抹茶など、高品質なお茶に特に多く含まれています。

これらのサプリメントを利用する際は、医薬品ではないことを理解し、過度な期待はせずに、バランスの取れた食事や適切な生活習慣の補助として活用することをおすすめします。また、何らかの疾患で治療中の人や、他の薬を服用している人は、念のため医師や薬剤師に相談してから摂取するようにしましょう。