「平日は忙しくて眠れないから、休日にたっぷり寝だめして取り戻そう」

多くの人が一度は考えたことがあるのではないでしょうか。しかし、その「寝だめ」という習慣、本当に効果があるのでしょうか。むしろ、良かれと思ってやっていることが、かえって心身の不調を招いているとしたら…?

この記事では、多くの人が抱える「寝だめ」に関する疑問に、科学的な知見を交えながら徹底的に解説します。寝だめがなぜ効果がないのか、その驚くべき理由から、借金のように積み重なる「睡眠負債」の恐ろしさ、そして本当に効果のある睡眠不足の解消法まで、網羅的にご紹介します。

日々のパフォーマンスを最大限に高め、心身ともに健康な毎日を送るための「正しい睡眠戦略」を、この記事で手に入れてください。

目次

そもそも寝だめとは

「寝だめ」という言葉は、私たちの生活に深く根付いています。多くの人が、平日の睡眠不足を補うために、週末や休日に普段より長時間眠ることを指してこの言葉を使います。具体的には、平日は6時間睡眠の人が、土曜日や日曜日には9時間、10時間と眠るような行為が典型的な「寝だめ」と言えるでしょう。

この習慣が生まれる背景には、現代社会が抱える構造的な問題が存在します。長時間労働、長い通勤時間、育児や介護との両立、そして夜遅くまでのスマートフォンの利用など、私たちの睡眠時間を削る要因は数え切れません。総務省の調査によれば、日本人の平均睡眠時間は減少傾向にあり、特に働き盛りの世代でその傾向は顕著です。(参照:総務省統計局 社会生活基本調査)

このような状況下で、限られた時間の中でどうにかして心身の疲れを取りたい、平日のパフォーマンス低下を週末で回復させたいという切実な思いから、多くの人が「寝だめ」という手段に頼らざるを得ない状況にあります。感覚的には、「長く寝たのだから疲れが取れるはずだ」「やらないよりはマシだろう」と感じるのも無理はありません。実際に、寝だめをした翌日は一時的に頭がスッキリしたり、体の重さが軽減されたように感じたりすることもあるでしょう。

しかし、この「寝だめ」という行為は、科学的な視点から見ると、非常に複雑な問題をはらんでいます。私たちの体には、単に「合計睡眠時間」を帳尻合わせすれば良いという単純なメカニズムだけではなく、「いつ眠るか」というリズムを司る体内時計(サーカディアンリズム)と、「どれだけ深く眠るか」という睡眠の質を調整する睡眠ホメオスタシスという、二つの重要なシステムが備わっています。

「寝だめ」は、主に睡眠ホメオスタシス、つまり「眠りたい」という欲求に応える行為ですが、その一方で体内時計のリズムを大きく乱してしまう危険性を秘めています。この二つのシステムのバランスが崩れることで、かえって心身に不調をきたす可能性があるのです。

このセクションでは、まず「寝だめ」という言葉の一般的な定義と、その背景にある社会的な要因について掘り下げました。多くの人がなぜ寝だめに頼ってしまうのか、その気持ちに寄り添いつつも、次のセクションでは、この習慣が科学的に見て本当に有効なのか、その結論を明らかにしていきます。

結論:寝だめはできない!むしろ逆効果になることも

単刀直入に結論から述べると、科学的な意味での「寝だめ」、つまり睡眠を貯金のように蓄えたり、過去の不足分を後から完全に埋め合わせたりすることはできません。 それどころか、良かれと思って行っている休日の長時間の睡眠が、かえって心身に悪影響を及ぼす「逆効果」になることさえあります。

なぜ、睡眠は「だめておく」ことができないのでしょうか。その理由は、睡眠が単なる「時間の消費」ではなく、心身のメンテナンスを行うための極めて重要な「プロセス」であるからです。睡眠中、私たちの脳と体は、以下のような複雑で不可欠な活動を行っています。

- 脳の老廃物の除去: 脳内で作られたアミロイドβなどの老廃物は、主に深い睡眠中に効率的に洗い流されます。

- 記憶の整理と定着: 日中に学習した情報が整理され、長期記憶として定着します。

- ホルモンバランスの調整: 成長ホルモンの分泌や、食欲をコントロールするホルモンの調整が行われます。

- 免疫機能の強化: 免疫細胞が活性化し、病原体への抵抗力を高めます。

- 自律神経の調整: 心身をリラックスさせる副交感神経が優位になり、日中の活動で疲弊した体を修復します。

睡眠不足が続くと、これらの重要なプロセスが滞ってしまいます。そして、休日にいつもより長く眠ったとしても、失われたメンテナンスの機会を完全に取り戻すことは不可能なのです。特に、深いノンレム睡眠中に活発に行われる脳の修復や成長ホルモンの分泌は、睡眠不足によって失われると、後から量で補うことが非常に難しいとされています。

では、なぜ寝だめをすると一時的にスッキリした感覚になるのでしょうか。これは、睡眠不足によって蓄積した「睡眠圧(眠気の強さ)」が、長時間の睡眠によって一時的に解消されるためです。しかし、これはあくまで表面的な疲労感が取れたに過ぎません。例えるなら、多額の借金を抱えている人が、とりあえず目先の利息だけを支払って一息ついているような状態です。借金の元金である「睡眠負債」そのものは、依然として体に重くのしかかっているのです。

厚生労働省が発表した「健康づくりのための睡眠ガイド2023」でも、休日の寝だめが体内時計を乱すリスクについて言及されており、平日の睡眠不足を休日の長時間睡眠で補うことの弊害が指摘されています。(参照:厚生労働省 健康づくりのための睡眠ガイド2023)

つまり、寝だめに頼るという行為は、根本的な問題解決にはならず、むしろ体内時計の乱れという新たな問題を引き起こす可能性が高いのです。週末にスッキリするために行っているはずの寝だめが、週明けの「だるさ」や「不調」の直接的な原因になっているケースは少なくありません。

次のセクションでは、なぜ寝だめが具体的にどのようなメカニズムで逆効果となるのか、その3つの大きな理由について、さらに詳しく掘り下げていきます。

寝だめが逆効果になる3つの理由

寝だめが単に「効果がない」だけでなく、「逆効果」にさえなり得ることをお伝えしました。ここでは、その具体的な理由を「体内時計の乱れ」「身体的な不調」「精神的な不調」という3つの側面から詳しく解説します。これらのメカニズムを理解することで、なぜ寝だめに頼るべきではないのかが、より深く納得できるはずです。

① 体内時計が乱れて不調が起きる

私たちの体に備わっている最も根源的なリズム、それが「体内時計(サーカディアンリズム)」です。これは約24時間周期で、睡眠と覚醒、体温、ホルモン分泌など、生命活動の根幹をなすリズムを刻んでいます。この時計の針を毎日正確に合わせる役割を果たすのが、主に「朝の光」です。朝、太陽の光を浴びることで体内時計がリセットされ、新しい一日がスタートします。

しかし、休日に寝だめをすると、この精密な時計が大きく狂ってしまいます。例えば、平日は朝7時に起きている人が、休日に昼12時まで寝ていたとしましょう。これは、体が本来リセットされるべき時刻から5時間も遅れて光を浴びることを意味します。その結果、体内時計は5時間後ろにずれてしまいます。

この状態は、いわば「自分で作り出した時差ボケ」であり、専門的には「ソーシャル・ジェットラグ」と呼ばれています。海外旅行に行ったわけでもないのに、毎週月曜日の朝には、数時間の時差がある国から帰ってきた直後のような状態に陥ってしまうのです。

このソーシャル・ジェットラグが引き起こす不調は多岐にわたります。

- 月曜日の朝が異常に辛い: 体内時計がまだ「夜」だと認識しているため、起きるのが非常につらく感じられます。これは「ブルーマンデー症候群」の大きな原因の一つです。

- 日中の強い眠気: 体のリズムが乱れているため、活動すべき時間帯に強い眠気に襲われ、集中力や判断力が低下します。

- 夜の寝つきが悪い: 休日の夜、体内時計がまだ「昼」の状態なので、なかなか眠くならず、結果的に夜更かしをしてしまいます。そして、翌日の月曜日は再び睡眠不足で一日を始めるという悪循環に陥ります。

この背景には、ホルモン分泌の乱れがあります。体内時計が正常に機能していると、夜には睡眠を促すホルモン「メラトニン」が分泌され、朝には体を覚醒させるホルモン「コルチゾール」が分泌されます。しかし、寝だめによって体内時計が乱れると、これらのホルモンが適切なタイミングで分泌されなくなります。その結果、「眠りたいのに眠れない」「起きたいのに起きられない」という不快な状態が引き起こされるのです。

② 頭痛や倦怠感といった体の不調につながる

寝だめをした後に、「スッキリするどころか、頭が痛い」「かえって体がだるい」と感じた経験はないでしょうか。これも、寝だめが引き起こす典型的な身体的不調です。

まず、頭痛についてです。これは「週末頭痛」とも呼ばれ、主に二つの原因が考えられています。一つは、寝過ぎによる脳血管の拡張です。睡眠中は体をリラックスさせる副交感神経が優位になり、血管が拡張します。必要以上に長く眠り続けると、脳の血管が拡張しすぎて周囲の三叉神経を刺激し、ズキンズキンと脈打つような片頭痛に似た痛みを引き起こすことがあります。

もう一つの原因は、カフェイン離脱です。平日は仕事中にコーヒーや紅茶を飲む習慣がある人が、休日の朝はそれらを摂取せずに長く寝ていると、カフェインの離脱症状として頭痛が起こることがあります。

次に、倦怠感です。寝だめが全身のだるさを引き起こす理由は複数あります。

- 長時間の不動: あまりにも長くベッドで横になっていると、血行が悪くなり、首や肩、腰などの筋肉が凝り固まってしまいます。これが体全体の重さやだるさにつながります。

- 血糖値の乱れ: 起床時間が遅れると、朝食の時間も当然遅れます。食事のリズムが乱れることで血糖値が不安定になり、エネルギー不足からくる倦怠感や集中力の低下を感じやすくなります。

- 自律神経の不調: 前述の通り、体内時計の乱れは自律神経のバランスを崩します。活動モードの「交感神経」と休息モードの「副交感神経」の切り替えがスムーズに行かなくなり、日中も体がシャキッとせず、常にだるさが付きまとう状態になりかねません。

このように、体を休めるための行為であるはずの寝だめが、皮肉にも頭痛や倦怠感といった直接的な身体の不快感を生み出してしまうのです。

③ うつ病など精神的な不調のリスクを高める

寝だめによる体内時計の乱れは、身体だけでなく、私たちの「心」にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。特に、ソーシャル・ジェットラグが慢性化すると、うつ病や不安障害といった精神的な不調のリスクを高めることが、近年の研究で指摘されています。

私たちの精神的な安定には、「セロトニン」という神経伝達物質が深く関わっています。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、気分の高揚、意欲、精神の安定などを司っています。このセロトニンの分泌を活性化させる最も重要なスイッチが、「朝日を浴びること」と「リズミカルな運動(歩行や咀嚼など)」です。

休日の寝だめで朝遅くまで寝ていると、セロトニンが活性化する絶好の機会を逃してしまいます。その結果、セロトニンの分泌量が低下し、気分が落ち込みやすくなったり、何事にもやる気が起きなくなったり、漠然とした不安を感じやすくなったりします。

さらに、体内時計の乱れは、感情を司る脳の部位である「扁桃体」の活動にも影響を与えます。睡眠不足やリズムの乱れによって、扁桃体が過剰に活動しやすくなり、ネガティブな感情(不安、恐怖、怒りなど)を強く感じやすくなることが分かっています。

このような状態が続くと、単なる「気分の落ち込み」では済まされず、本格的なうつ病の発症につながるリスクが高まります。実際に、ソーシャル・ジェットラグが大きい人ほど、うつ病の有病率が高いという研究報告も存在します。

寝だめに頼る → 体内時計が乱れる → 精神的に不安定になる → その不調を解消しようとさらに不規則な睡眠をとる、という負のスパイラルに陥ることは、絶対に避けなければなりません。心身の健康を保つためには、寝だめに頼る生活そのものを見直す必要があるのです。

知っておきたい睡眠負債の危険性

「寝だめ」が対症療法としても不適切である理由を解説してきましたが、そもそも私たちが寝だめに頼りたくなる根本的な原因、それが「睡眠負債」です。この言葉の意味を正しく理解し、その危険性を認識することが、睡眠問題を解決するための第一歩となります。

睡眠負債とは

睡眠負債とは、日々のわずかな睡眠不足が、まるで借金のようにじわじわと心身に蓄積していく状態を指す言葉です。この概念は、スタンフォード大学の著名な睡眠研究者であるウィリアム・C・デメント博士によって提唱され、世界中に警鐘を鳴らしました。

重要なのは、睡眠負債が「わずかな」睡眠不足の積み重ねであるという点です。例えば、自分にとって理想的な睡眠時間が7時間であるにもかかわらず、平日は毎日6時間しか眠れていないとします。この「1時間の不足」が、毎日毎日、借金のように積み重なっていくのです。1週間で7時間、1ヶ月で約30時間もの睡眠が「負債」として蓄積されていきます。

睡眠負債の最も恐ろしい特徴は、本人がその存在に気づきにくい「隠れ睡眠不足」である場合が多いことです。「自分は短時間睡眠でも大丈夫なショートスリーパーだ」と思い込んでいる人の中にも、実は慢性的な睡眠負債を抱え、知らず知らずのうちに認知能力や身体機能が低下しているケースが少なくありません。

自分の睡眠負債の状況を知るための、簡単なセルフチェックリストをご紹介します。当てはまる項目が多いほど、睡眠負債を抱えている可能性が高いと言えます。

| 睡眠負債セルフチェックリスト |

|---|

| □ 日中、特に昼食後などに強い眠気を感じることが頻繁にある |

| □ 会議中や電車の中などで、意図せずうとうとしてしまうことがある |

| □ 休日は、平日よりも2時間以上長く寝てしまう |

| □ 朝、目覚ましが鳴ってもなかなか起きられず、二度寝してしまう |

| □ 集中力が続かず、単純なミスが増えたと感じる |

| □ 以前よりもイライラしやすくなったり、気分が落ち込みやすくなったりした |

| □ 風邪をひきやすくなった、または治りにくくなったと感じる |

これらのサインは、体が「睡眠が足りていない」と悲鳴を上げている証拠です。この負債を放置し続けると、心身に様々な深刻な悪影響が及ぶことになります。

睡眠負債がもたらす心身への悪影響

睡眠負債は、単なる日中の眠気だけでなく、私たちの健康、仕事、そして人生そのものを蝕む深刻なリスクをはらんでいます。ここでは、その代表的な悪影響を4つの側面に分けて具体的に解説します。

集中力や記憶力の低下

睡眠負債が最初に影響を及ぼすのが、脳の認知機能です。私たちの脳は、睡眠中に日中の情報を整理し、重要な記憶を定着させるという大切な作業を行っています。睡眠負債が蓄積すると、このプロセスが著しく阻害されます。

その結果、注意力、判断力、問題解決能力、創造性といった、高度な認知機能(高次脳機能)が軒並み低下します。これは、仕事や学習のパフォーマンスに直結します。企画書の内容がまとまらない、会議の内容が頭に入ってこない、新しいことを覚えるのに時間がかかる、といった問題は、実は能力不足ではなく、単なる睡眠不足が原因かもしれません。

さらに深刻なのは、ヒューマンエラーのリスク増大です。睡眠不足の状態での車の運転は、飲酒運転と同等かそれ以上に危険であるという研究結果もあります。実際、睡眠不足が原因とされる産業事故や交通事故は後を絶ちません。たった一晩の徹夜でも、脳のパフォーマンスは血中アルコール濃度0.1%の状態に匹敵するほど低下すると言われており、睡眠負債の蓄積がいかに危険かが分かります。

肥満や生活習慣病のリスク増加

睡眠負債は、私たちの食欲や代謝にも大きな影響を与えます。睡眠不足の状態になると、体内のホルモンバランスが崩れ、「太りやすく、病気になりやすい体質」へと変化してしまうのです。

具体的には、以下の二つのホルモンの変化が重要です。

- グレリン(食欲増進ホルモン)の増加: 睡眠不足になると、胃から分泌されるグレリンが増え、食欲が亢進します。特に、高カロリー、高脂肪、高糖質なジャンクフードを無性に欲するようになります。

- レプチン(食欲抑制ホルモン)の減少: 脂肪細胞から分泌されるレプチンの量が減り、満腹感を得にくくなります。その結果、必要以上に食べ過ぎてしまいます。

このダブルパンチにより、消費カロリーよりも摂取カロリーが上回り、肥満のリスクが著しく高まります。

さらに、睡眠不足はインスリン(血糖値を下げるホルモン)の効きを悪くする「インスリン抵抗性」を引き起こします。これにより血糖値が下りにくくなり、2型糖尿病の発症リスクを高めます。また、睡眠不足は交感神経を過剰に興奮させるため、血圧が上昇し、高血圧や心筋梗塞、脳卒中といった循環器系の疾患リスクも増加させることが明らかになっています。健康診断で数値の悪化を指摘された方は、食生活や運動だけでなく、睡眠時間を見直す必要があるかもしれません。

免疫力の低下

私たちの体を病原体から守る免疫システムも、睡眠と深く関わっています。特に、ウイルスに感染した細胞やがん細胞を攻撃するナチュラルキラー(NK)細胞をはじめとする免疫細胞は、私たちが眠っている間に活性化し、その数を増やします。

睡眠負債を抱えていると、この免疫システムの働きが著しく低下します。ある研究では、睡眠時間が短い人ほど、風邪のウイルスに感染する確率が高くなることが示されています。「よく眠ることは、最高の予防接種である」と言っても過言ではないのです。

風邪をひきやすい、一度ひくと長引く、口内炎ができやすい、といった症状は、免疫力が低下しているサインかもしれません。日々の健康を維持し、感染症に負けない体を作るためには、十分な睡眠の確保が不可欠です。

ストレス増加や精神状態の悪化

睡眠負債は、メンタルヘルスにも深刻なダメージを与えます。前述の通り、睡眠不足は感情を司る脳の「扁桃体」を過敏にし、不安や恐怖といったネガティブな感情を増幅させます。

同時に、理性的思考や感情のコントロールを司る「前頭前野」の働きが低下するため、些細なことでイライラしたり、感情の起伏が激しくなったりします。つまり、「感情のブレーキ」が効きにくく、「不安のアクセル」が踏まれやすい状態になってしまうのです。

この状態が慢性化すると、ストレスへの抵抗力が著しく低下し、常に緊張や不安を抱えるようになります。これが、うつ病や不安障害、パニック障害といった精神疾患の発症の引き金となることも少なくありません。心の健康を守るためにも、睡眠負債という借金をこれ以上増やさないことが極めて重要です。

睡眠負債を解消する!寝だめの効果的なやり方3選

ここまで、「寝だめはできない」「睡眠負債は危険」と解説してきましたが、「では、すでに溜まってしまった睡眠不足はどうすればいいのか?」という疑問が湧くはずです。完全に元通りにすることは難しいものの、ダメージを最小限に食い止め、効果的に回復を促す方法は存在します。ここでは、従来の「寝だめ」の概念をアップデートした、現実的で効果的な睡眠負債の「返済方法」を3つご紹介します。

① 休日の朝寝坊は2時間以内にする

睡眠負債を返済しようとして、最もやってしまいがちな失敗が「休日に昼過ぎまで寝てしまう」ことです。これは負債を返済するどころか、体内時計の乱れという新たな問題を生み出してしまいます。

そこで重要になるのが、「休日の朝寝坊は、平日の起床時刻からプラス2時間まで」というルールです。

例えば、平日は毎朝7時に起きている人であれば、休日の起床は9時までと決めます。なぜ2時間なのでしょうか。これは、体内時計のズレを、体がなんとか調整できる許容範囲だからです。これ以上起床時間が遅れると、前述の「ソーシャル・ジェットラグ」が深刻化し、月曜日の朝に起きるのが非常につらくなってしまいます。

「たった2時間長く寝るだけでは、疲れが取れない」と感じるかもしれません。しかし、ここでの目的は、「体内時計のリズムを維持すること」を最優先にしながら、少しでも睡眠時間を確保することにあります。合計睡眠時間の確保よりも、睡眠リズムの維持の方が、長期的な心身の健康にとってはるかに重要です。

このルールを守ることは、快適な月曜日の朝を迎えるための「未来への投資」と考えることができます。休日の解放感からつい二度寝、三度寝したくなる気持ちをぐっとこらえ、決まった時間にカーテンを開けて朝日を浴びる習慣をつけましょう。もし、それでも眠気が強い場合は、次の「昼寝」をうまく活用するのが賢い選択です。

② 平日の就寝時間を少し早める

睡眠負債を解消するための最も本質的で、かつ効果的な方法は、休日に「取り戻す」のではなく、平日に「溜めない」こと、そして「少しずつ返済する」ことです。つまり、休日の起床時間を変えるのではなく、平日の就寝時間を少しでも早める努力をするのです。

これは、借金の返済に例えると分かりやすいでしょう。週末に一攫千金を狙ってまとめて返済しようとする(=寝だめ)のではなく、毎日コツコツと少額でも返済を続ける(=就寝時間を早める)方が、確実かつ健全な方法です。

「毎日忙しくて、これ以上早く寝るのは無理だ」と感じるかもしれません。しかし、ここで提案するのは「1時間早く寝ましょう」といった非現実的な目標ではありません。「いつもより15分だけ早くベッドに入る」ことから始めてみましょう。

- 就寝前のスマートフォンやテレビの時間を15分削る

- 夕食後の片付けを効率化して15分の時間を作る

- 入浴時間を少し早めて、リラックスする時間を確保する

たった15分でも、1週間(平日5日間)続ければ75分、1ヶ月(20日間)続ければ300分(5時間)もの睡眠時間を新たに確保できます。このわずかな積み重ねが、睡眠負債の着実な返済につながり、日中のパフォーマンスを確実に向上させます。

週末に長時間寝て時間を無駄にするよりも、平日の夜の自由時間をわずかに削って睡眠に充てる方が、結果的に日中の活動時間全体の質を高めることにつながるのです。

③ 昼寝(パワーナップ)をうまく活用する

平日の睡眠時間を確保し、休日の朝寝坊を2時間以内に抑えても、どうしても日中に眠気が襲ってくることはあります。そんな時に絶大な効果を発揮するのが、「昼寝(パワーナップ)」です。

パワーナップとは、午後の早い時間帯にとる15分〜30分程度の短い仮眠のことで、その効果は科学的にも証明されています。NASA(アメリカ航空宇宙局)の研究では、短時間の仮眠が認知能力や注意力を大幅に回復させることが報告されており、多くのトップアスリートやエグゼクティブも実践している睡眠戦略です。

昼寝の適切な時間とタイミング

パワーナップの効果を最大限に引き出すには、「時間」と「タイミング」が極めて重要です。

- 時間:15分~30分

昼寝は長くても30分以内に留めるのが鉄則です。30分を超えてしまうと、脳が深いノンレム睡眠に入ってしまいます。深い睡眠の途中で無理やり起きると、「睡眠慣性」と呼ばれる強い眠気や倦怠感、頭のぼーっとした状態がしばらく続き、かえってパフォーマンスが低下してしまいます。アラームを15分~20分後にセットするのがおすすめです。 - タイミング:12時~15時の間

昼寝に最適な時間帯は、お昼休憩の後から15時までの間です。これは、私たちの体内時計のリズム上、午後のこの時間帯に自然な眠気のピークが訪れるためです。このタイミングで仮眠をとることで、効率よく心身をリフレッシュできます。

逆に、15時以降、特に夕方の昼寝は絶対に避けるべきです。夕方に寝てしまうと、夜の睡眠圧(眠気の強さ)が低下してしまい、夜の寝つきが悪くなったり、睡眠が浅くなったりする原因になります。

昼寝をするときの注意点

職場で効果的にパワーナップを実践するための、いくつかのコツをご紹介します。

| パワーナップ実践のコツ | 具体的な方法 |

|---|---|

| 深い眠りに入らない姿勢 | ベッドやソファで横になるのではなく、オフィスの椅子に座ったまま、机に突っ伏すなどの姿勢がおすすめです。これにより、深い睡眠に入りすぎるのを防ぎます。 |

| カフェインナップの活用 | 昼寝の直前に、コーヒーや緑茶などカフェインを含む飲み物を摂取するテクニックです。カフェインが体内で効果を発揮し始めるのは約20~30分後なので、ちょうど目覚めるタイミングで頭がスッキリし、スムーズに活動を再開できます。 |

| アラームの徹底 | 必ずスマートフォンなどでアラームを設定しましょう。寝過ごしは、午後の業務効率を著しく低下させるだけでなく、夜の睡眠にも悪影響を及ぼします。 |

| 環境づくり | 可能であれば、少し照明を落としたり、アイマスクや耳栓を使ったりして、光や音の刺激を遮断すると、より短時間で質の高い休息が得られます。 |

これらの「効果的なやり方」は、従来の「寝だめ」とは全く異なるアプローチです。睡眠のリズムを壊さずに、いかにして不足分を補い、日中のパフォーマンスを維持するか。この視点を持つことが、睡眠負債という現代の課題を乗り越える鍵となります。

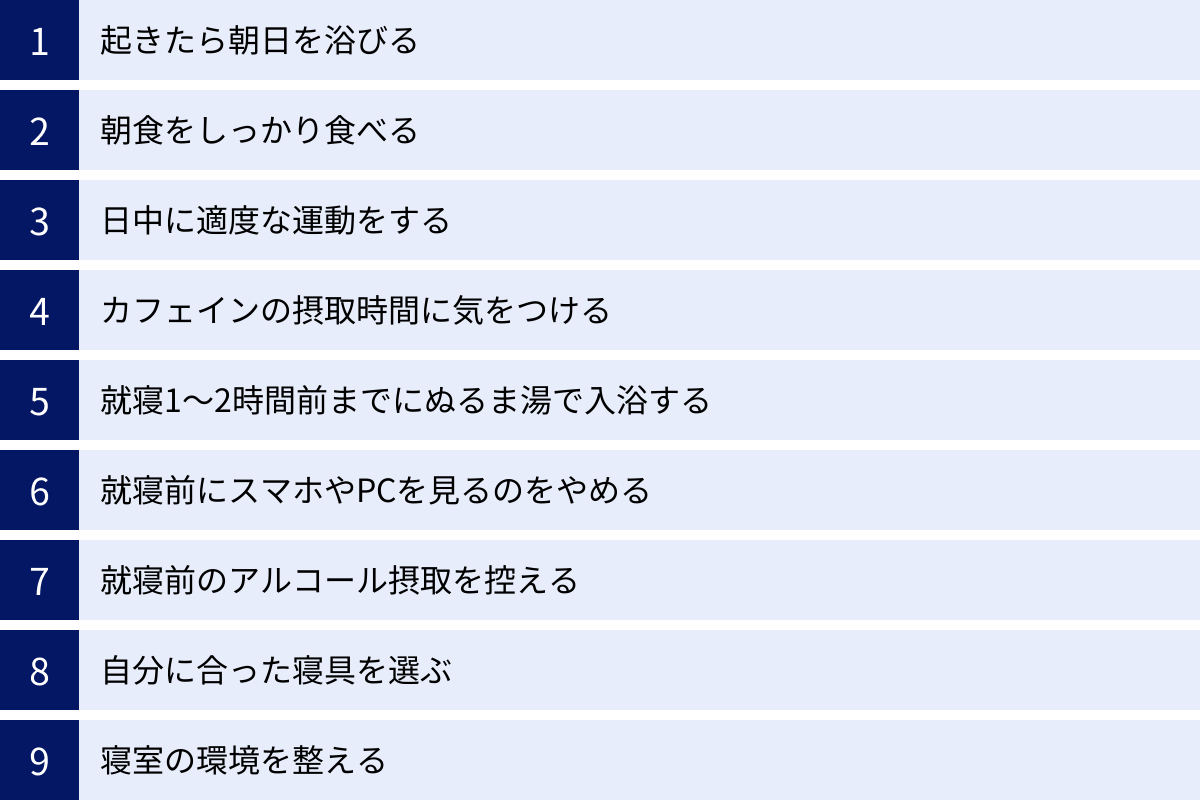

普段から睡眠負債をためない!睡眠の質を高める9つの習慣

睡眠負債を「解消」する方法も大切ですが、それ以上に重要なのは、そもそも睡眠負債を「ためない」生活を送ることです。そのためには、睡眠の「時間」だけでなく「質」を高めることが不可欠です。ここでは、今日から実践できる、睡眠の質を向上させるための9つの具体的な生活習慣をご紹介します。これらの習慣を一つでも多く取り入れることで、あなたの睡眠は劇的に変わるはずです。

① 起きたら朝日を浴びる

朝一番に行うべき最も重要な習慣は、太陽の光を浴びることです。私たちの体内時計は、目から入る光の刺激によってリセットされます。特に朝の強い光を浴びることで、体内時計の針が正確に調整され、心と体が覚醒モードに切り替わります。最低でも15分以上、屋外の光を浴びるのが理想です。ベランダに出る、窓際で過ごす、通勤時に一駅手前で降りて歩くなど、意識的に光を浴びる時間を作りましょう。曇りや雨の日でも、室内灯とは比較にならないほどの光量があるため、効果は十分に期待できます。

② 朝食をしっかり食べる

光が「脳の体内時計」をリセットするのに対し、朝食は「内臓の体内時計」を目覚めさせるスイッチの役割を果たします。朝食を抜くと、体はエネルギー不足のまま一日をスタートすることになり、日中の活力も湧きません。特に、睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となる「トリプトファン」を豊富に含む食品(バナナ、牛乳・ヨーグルト、大豆製品、卵など)を、炭水化物と一緒に摂るのがおすすめです。朝食をしっかり食べることで、夜の快眠につながる良いリズムが生まれます。

③ 日中に適度な運動をする

日中の適度な運動は、夜の睡眠の質を高めるための強力な味方です。運動によって体温が一時的に上昇し、就寝時に向けて体温が下降する際の落差が大きくなることで、自然な眠気が誘発されます。また、適度な疲労感は、寝つきを良くし、深いノンレム睡眠の時間を増やす効果があります。おすすめは、ウォーキングやジョギング、ヨガなどの有酸素運動です。タイミングとしては、夕方から就寝の3時間前までに行うのが最も効果的です。ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を興奮させ、かえって眠りを妨げるため避けましょう。

④ カフェインの摂取時間に気をつける

コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。この効果は個人差がありますが、一般的に4時間以上持続すると言われています。午後に摂取したカフェインが、夜になっても体内に残り、寝つきを悪くしたり、睡眠を浅くしたりする原因になります。睡眠への影響を避けるためには、カフェインの摂取は遅くとも就寝の4時間前まで、できれば14時~15時以降は控えるのが賢明です。

⑤ 就寝1〜2時間前までにぬるま湯で入浴する

快眠のためには、「深部体温」のコントロールが鍵となります。人の体は、脳や内臓の温度である深部体温が下がる過程で眠気を感じるようにできています。入浴は、このメカニズムを効果的に利用する方法です。就寝の1~2時間前に、38~40℃程度のぬるめのお湯に15~20分ほど浸かることで、一時的に深部体温が上昇します。その後、ベッドに入る頃にちょうど体温が下がり始め、スムーズな入眠をサポートしてくれます。熱すぎるお湯や就寝直前の入浴は、体を興奮させる交感神経を刺激してしまうため逆効果です。

⑥ 就寝前にスマホやPCを見るのをやめる

スマートフォンやPC、テレビの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠の質を低下させる最大の敵の一つです。ブルーライトは太陽光に多く含まれる波長の光であり、夜に浴びると脳が「まだ昼間だ」と錯覚してしまいます。その結果、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌が強力に抑制され、寝つきが悪くなるだけでなく、睡眠全体が浅くなってしまいます。理想は就寝の2時間前、少なくとも1時間前にはすべてのデジタルデバイスの使用をやめることです。寝室にスマートフォンを持ち込まない「デジタル・デトックス」を習慣にすることをおすすめします。

⑦ 就寝前のアルコール摂取を控える

「寝つきを良くするために寝酒を飲む」という習慣がある人もいますが、これは大きな間違いです。アルコールは確かに入眠を一時的に促進しますが、その効果は長くは続きません。アルコールが体内で分解される過程で生成されるアセトアルデヒドには覚醒作用があり、睡眠の後半部分で目が覚めやすくなります(中途覚醒)。また、利尿作用によって夜中にトイレに行きたくなるなど、結果的に睡眠の質を著しく低下させます。飲酒は楽しむものとし、睡眠薬代わりにするのはやめましょう。どうしても飲む場合は、就寝の3~4時間前までに適量を済ませるのが望ましいです。

⑧ 自分に合った寝具を選ぶ

人生の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を左右する極めて重要な要素です。体に合わない寝具は、熟睡を妨げるだけでなく、肩こりや腰痛の原因にもなります。

- マットレス・敷布団: 硬すぎず柔らかすぎず、体圧が均等に分散され、自然な寝姿勢を保てるもの。寝返りがスムーズに打てることも重要です。

- 枕: 首のカーブ(頸椎カーブ)を自然に支え、気道を圧迫しない高さのもの。立っている時と同じ姿勢を、横になった時も保てるのが理想です。

- 掛け布団: 季節に合わせて、保温性と吸湿性・放湿性のバランスが良いものを選びましょう。

高価なものが必ずしも良いとは限りません。実際に試すなどして、自分にとって最もリラックスできるものを見つけることが大切です。

⑨ 寝室の環境を整える

最高の睡眠を得るためには、寝室を「睡眠のためだけの神聖な場所」として環境を整えることが重要です。

- 光: 寝室はできるだけ真っ暗にしましょう。遮光カーテンを活用し、豆電球や電子機器のランプも消すか、光が目に入らないように工夫します。

- 音: 生活音や外部の騒音が気になる場合は、耳栓や、単調な音で雑音をかき消すホワイトノイズマシンなどを活用するのも有効です。

- 温度・湿度: 一般的に、夏は25~26℃、冬は22~23℃、湿度は年間を通して50~60%が快適な睡眠環境とされています。エアコンや加湿器・除湿機をうまく使って、寝室の環境を最適に保ちましょう。

まとめ

今回は、「寝だめ」という多くの人が抱える習慣について、その効果の有無から、根本原因である「睡眠負債」の危険性、そして本当に効果のある睡眠改善策までを詳しく解説してきました。

この記事の重要なポイントを改めて振り返りましょう。

- 結論として、失われた睡眠を後から完全に取り戻す「寝だめ」はできません。 むしろ、休日の長時間の睡眠は体内時計を狂わせる「ソーシャル・ジェットラグ」を引き起こし、月曜日の不調や心身のトラブルの原因となります。

- 私たちが本当に向き合うべきは、日々のわずかな睡眠不足が借金のように蓄積する「睡眠負債」です。この負債は、集中力の低下や生活習慣病のリスク増大、免疫力の低下、精神状態の悪化など、計り知れない悪影響を及ぼします。

- すでに溜まった睡眠負債を現実的に解消するには、従来の寝だめではなく、①休日の朝寝坊は2時間以内にする、②平日の就寝時間を15分でも早める、③昼寝(パワーナップ)をうまく活用する、という3つのアプローチが極めて有効です。

- そして最も大切なのは、睡眠負債を「ためない」生活習慣です。朝日を浴びる、朝食を食べる、適度な運動をする、カフェインやアルコール、ブルーライトを避ける、自分に合った寝具や環境を整えるといった日々の小さな積み重ねが、睡眠の質を劇的に向上させます。

睡眠は、単なる休息や時間の浪費ではありません。日中の活動で最高のパフォーマンスを発揮し、心身ともに健康で豊かな人生を送るための、最も重要な「投資」です。

この記事を読んで、「自分の睡眠習慣、見直してみようかな」と少しでも感じていただけたなら幸いです。まずは一つでも構いません。今日から実践できそうなことから始めて、質の高い睡眠がもたらす心身の変化を、ぜひご自身で体感してみてください。あなたの明日が、今日よりもっとエネルギッシュで素晴らしい一日になることを願っています。