「いびきが大きい」「日中に強い眠気がある」といった症状に悩んでいませんか。それは単なる睡眠不足や疲労ではなく、睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)という病気のサインかもしれません。

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が何度も止まったり、浅くなったりすることを繰り返す病気です。この状態が続くと、体は深刻な酸欠状態に陥り、睡眠の質が著しく低下します。その結果、日中の活動に支障をきたすだけでなく、高血圧や糖尿病、心筋梗塞、脳卒中といった命に関わる重大な合併症を引き起こすリスクが高まります。

しかし、多くの人がこれを単なる「いびき」の問題と軽視し、適切な治療を受けずに放置しているのが現状です。自分自身や家族の健康を守るためには、まずこの病気について正しく理解し、疑わしい症状があれば早期に専門医に相談することが不可欠です。

この記事では、睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは何か、その種類や原因、自分でできる症状のセルフチェック、放置する危険性、そして最新の検査・治療法から日常生活でできる予防策まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。この記事を読めば、SASに関する疑問や不安が解消され、具体的な次の一歩を踏み出すための知識が身につくはずです。

目次

睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは

睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは、その名の通り「睡眠中に呼吸が止まる病気」です。より正確に定義すると、睡眠中に10秒以上呼吸が停止する「無呼吸」や、呼吸が著しく浅くなる「低呼吸」が、1時間あたりに5回以上繰り返される状態を指します。

呼吸が止まるたびに血液中の酸素濃度が低下し、体は酸欠状態に陥ります。すると、脳は生命の危機を察知して、眠りから覚醒しようとします。この覚醒は「マイクロアローザル(微小覚醒)」と呼ばれ、本人が自覚することはほとんどありません。しかし、この微小覚醒が一晩に何十回、多い人では数百回も繰り返されるため、脳も体も十分に休むことができず、睡眠の質が極端に悪化してしまうのです。

この病気の診断において重要な指標となるのが、AHI(Apnea Hypopnea Index:無呼吸低呼吸指数)です。これは、睡眠1時間あたりの「無呼吸」と「低呼吸」の合計回数を示したもので、SASの重症度を客観的に評価するために用いられます。

| 重症度分類 | AHI(1時間あたりの無呼吸・低呼吸の回数) |

|---|---|

| 正常 | 5回未満 |

| 軽症 | 5回以上 15回未満 |

| 中等症 | 15回以上 30回未満 |

| 重症 | 30回以上 |

例えば、AHIが30の場合、1時間に30回、つまり平均して2分に1回のペースで呼吸が止まったり浅くなったりしていることを意味します。このような状態では、熟睡できるはずがありません。その結果、日中の耐え難い眠気や倦怠感、集中力の低下といった様々な症状が現れるのです。

睡眠時無呼吸症候群は、呼吸が止まるメカニズムによって、大きく2つのタイプに分類されます。それぞれの原因と特徴を理解することが、適切な対処への第一歩となります。

睡眠時無呼吸症候群の2つのタイプ

SASは、呼吸が停止する原因によって「閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)」と「中枢性睡眠時無呼吸(CSA)」の2種類に大別されます。患者の9割以上はOSAであり、一般的に「睡眠時無呼吸症候群」という場合は、このOSAを指すことがほとんどです。

閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)

閉塞性睡眠時無呼吸(OSA: Obstructive Sleep Apnea)は、空気の通り道である上気道(のどや鼻)が物理的に狭くなる、あるいは完全に塞がってしまうことで発生します。脳は呼吸をしようと指令を出し、胸やお腹は呼吸努力を続けているにもかかわらず、空気が肺に届かない状態です。

この閉塞は、睡眠中に筋肉が弛緩することで起こりやすくなります。特に、仰向けで寝ると重力によって舌の根元(舌根)や軟口蓋(のどの奥の柔らかい部分)が気道に落ち込み、狭窄や閉塞を引き起こします。

主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 肥満: 首回りやのどに脂肪がつくことで、気道の内側が狭くなります。OSAの最も大きなリスク因子です。

- 骨格の問題: 顎が小さい、下顎が後退している、首が短いといった骨格的な特徴があると、肥満でなくても気道が狭くなりやすいです。これは特に日本人に多い特徴とされています。

- 扁桃腺やアデノイドの肥大: のどの両側にある扁桃腺や、鼻の奥にあるアデノイドが物理的に気道を塞ぎます。特に小児のOSAの主な原因となります。

- 加齢: 年齢とともに、のどの筋肉(上気道開大筋)の張りが失われ、気道が塞がりやすくなります。

- 飲酒・喫煙: アルコールは筋肉を弛緩させ、喫煙はのどの粘膜に炎症を起こして気道を狭くします。

OSAの典型的な特徴は、大きないびきです。狭くなった気道を空気が無理やり通る際に、のどの粘膜が振動して音が発生します。いびきがしばらく続いた後にピタッと静かになり、数十秒後に「ガガッ!」という大きないびきや、あえぐような激しい呼吸とともに呼吸が再開する、といったパターンが見られる場合は、OSAが強く疑われます。呼吸が止まっている間は静かになり、呼吸が再開するときに大きないびきをかくのがOSAの典型的なサインです。

中枢性睡眠時無呼吸(CSA)

中枢性睡眠時無呼吸(CSA: Central Sleep Apnea)は、呼吸をコントロールしている脳の呼吸中枢からの指令が、何らかの原因で一時的に停止してしまうことで発生します。OSAと異なり、気道は開いたままで閉塞はありません。しかし、脳からの「呼吸をしなさい」という命令自体が出ないため、呼吸努力そのものが止まってしまいます。

CSAはOSAに比べて頻度が低く、SAS全体の1割未満とされています。その原因は複雑で、以下のような疾患や状態が背景にあることが多いです。

- 心不全: 特に慢性心不全の患者さんに見られることが多く、「チェーン・ストークス呼吸」という特徴的な呼吸パターン(浅い呼吸から徐々に深い呼吸になり、その後無呼吸になるサイクルを繰り返す)を示すことがあります。

- 脳血管障害: 脳卒中(脳梗塞や脳出血)の後遺症として、呼吸中枢がダメージを受けることで発症します。

- 腎不全: 体内のバランスが崩れることが影響すると考えられています。

- 高地への滞在: 低酸素環境が呼吸中枢に影響を与え、一時的にCSAを引き起こすことがあります。

CSAの特徴として、OSAのような大きないびきを伴わないことが多い点が挙げられます。呼吸努力そのものがないため、静かに呼吸が止まります。本人も周囲も気づきにくく、診断が難しいケースもあります。治療法もOSAとは異なり、原因となっている基礎疾患の治療が優先されることが多く、専門的なアプローチが必要です。

このように、SASには2つのタイプがありますが、どちらも睡眠中の低酸素状態と睡眠の分断を引き起こし、心身に大きな負担をかけます。次の章では、これらのタイプに共通して見られる具体的な症状について、セルフチェック形式で詳しく見ていきましょう。

もしかしてSAS?自分でできる症状セルフチェック

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中の出来事であるため、本人が自覚しにくいという特徴があります。しかし、体は様々なサインを発しています。ここでは、SASの可能性があるかどうかを自分でチェックできる代表的な症状を解説します。「自分や家族に当てはまるかも」と感じたら、専門医への相談を検討するきっかけにしてください。

いびきや睡眠中の無呼吸

「いびき」は、SASの最も分かりやすいサインの一つです。ただし、すべてのいびきが危険なわけではありません。疲れている時や飲酒後にかく「単純いびき」と、SASによる「危険ないびき」には違いがあります。

SASが疑われる危険ないびきの特徴

- いびきの音量が非常に大きい: 隣の部屋まで聞こえるほどの轟音。

- いびきのリズムが不規則: 大きくなったり小さくなったり、音が途切れたりする。

- 呼吸の停止: いびきが突然ピタッと静かになり、10秒以上続く。

- あえぐような呼吸: 息が止まった後、「ググッ」「ガッ!」といった、窒息しかけたような苦しそうな呼吸で息を再開する。

これらの特徴は、狭くなった気道を空気が無理やり通ろうとすることで発生する振動音(いびき)と、気道が完全に塞がって呼吸が止まる状態(無呼吸)を繰り返している証拠です。

最も重要なのは、家族やパートナーからの指摘です。本人は眠っているため、自分のいびきの状態や呼吸が止まっていることには気づけません。「いびきがうるさいよ」と指摘されたら、ただの文句と捉えずに、「どんな風ないびきだった?」「息が止まってるって言われたことある?」と具体的に聞いてみましょう。スマートフォンの録音アプリを使って、一晩自分の睡眠中の音を録音してみるのも、客観的な状態を把握するのに有効な方法です。

日中の強い眠気や倦怠感

「夜は8時間寝ているはずなのに、なぜか日中いつも眠い」「会議中に意識が飛んでしまう」…こうした症状は、SASが引き起こす睡眠の質の低下が原因です。

前述の通り、SASの患者は睡眠中に無呼吸・低呼吸を繰り返すたびに、脳が酸欠状態から体を守るために「微小覚醒」という形で覚醒します。重症の患者では、この微小覚醒が一晩に数百回にも及びます。これでは、たとえ長時間ベッドで横になっていても、脳と体は断続的な覚醒状態にあり、深いノンレム睡眠(特に徐波睡眠)がほとんど取れていないのです。

その結果、以下のような深刻な日中の眠気(Excessive Daytime Sleepiness: EDS)や倦怠感に襲われます。

- 会議中、仕事中、授業中に居眠りしてしまう。

- 電車やバスで座るとすぐに眠ってしまう(乗り過ごすことも)。

- 人と話している最中や食事中にうとうとする。

- 運転中に強い眠気に襲われ、ヒヤッとすることがある。

- 朝起きても熟睡感がなく、体が鉛のように重い。

- 常に疲れていて、やる気が出ない。

これらの症状は、単なる「寝不足」や「怠け」ではありません。SASという病気によって引き起こされる、コントロール困難な生理現象です。この日中の強い眠気は、仕事や学業のパフォーマンスを低下させるだけでなく、後述する交通事故などの重大な危険にも直結します。

起床時の頭痛や口の渇き

朝、目覚めたときに頭がズキズキと痛む、あるいは口の中がカラカラに乾いている、という経験はありませんか。これもSASの典型的な症状の一つです。

起床時の頭痛の原因

睡眠中に無呼吸を繰り返すと、体は低酸素状態に陥ります。この低酸素状態に対応するため、脳は血流を増やそうとして血管を拡張させます。この血管拡張が、起床時の頭痛(特に鈍い痛みや頭重感)を引き起こす一因と考えられています。通常、この頭痛は起床後数時間以内には自然に治まることが多いですが、毎朝のように続く場合は注意が必要です。

起床時の口の渇きの原因

SASの患者は、鼻から十分に呼吸ができないため、無意識のうちに口を開けて呼吸する「口呼吸」になりがちです。口呼吸をすると、狭い気道に少しでも多くの空気を取り込もうと、あえぐように呼吸をします。一晩中口を開けていると、口内の水分が蒸発し、唾液が乾いてしまいます。その結果、朝起きると喉がヒリヒリしたり、口の中がネバネバしたり、ひどい口臭を感じたりすることがあります。これは、虫歯や歯周病のリスクを高める原因にもなります。

夜中に何度も目が覚める(夜間頻尿)

「歳のせいか、夜中に何度もトイレに起きてしまう」と感じている方も、実はSASが隠れている可能性があります。夜間頻尿とSASには、密接な関係があることが分かっています。

そのメカニズムは少し複雑ですが、以下の通りです。

- 睡眠中に無呼吸になると、胸の中の圧力(胸腔内圧)が大きく変動します。息を吸おうとしても空気が入ってこないため、胸郭は陰圧状態になります。

- この陰圧が心臓(特に右心房)を物理的に引き伸ばし、負担をかけます。

- 心臓に負担がかかると、体は「体液量が多すぎる」と勘違いし、利尿作用を持つホルモンであるANP(心房性ナトリウム利尿ペプチド)を分泌します。

- ANPが腎臓に働きかけることで尿の生成が促進され、夜間に尿意をもよおし、トイレに起きることになります。

つまり、夜間頻尿は、睡眠中の無呼吸による体への負担が原因で引き起こされる症状なのです。加齢によるものと決めつけず、特に大きないびきや日中の眠気を伴う場合は、SASを疑ってみることが重要です。SASの治療(特にCPAP療法)を行うことで、この夜間頻尿が劇的に改善するケースは少なくありません。

集中力や記憶力の低下

「最近、仕事のミスが増えた」「人の名前や約束をすぐに忘れてしまう」「物事に集中できない」といった認知機能の低下も、SASの重要なサインです。

この原因は、これまで述べてきた症状の複合的な結果です。

- 慢性的な睡眠不足: 睡眠の質が悪化し、脳が十分に休息・回復できていないため、日中の覚醒レベルが低下します。

- 断続的な低酸素状態: 睡眠中に脳が繰り返し酸欠状態になることで、脳細胞、特に記憶や思考を司る前頭葉や海馬にダメージが蓄積される可能性があります。

これらの影響により、注意力、遂行機能(計画を立てて実行する能力)、記憶力といった高次の脳機能が低下します。その結果、仕事の効率が落ちたり、イライラしやすくなったり、新しいことを覚えるのが困難になったりします。うつ病のような気分の落ち込みを伴うこともあり、QOL(生活の質)を著しく損なう原因となります。

これらのセルフチェック項目に複数当てはまる場合は、SASの可能性を考え、次のステップに進むことを強くお勧めします。

睡眠時無呼吸症候群の主な原因

睡眠時無呼吸症候群、特にその大半を占める閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)は、なぜ起こるのでしょうか。その原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発症します。ここでは、OSAを引き起こす主な原因について、そのメカニズムとともに詳しく解説します。

肥満による気道の狭窄

肥満は、閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)の最も重要な危険因子です。体重が増加すると、体の様々な部分に脂肪が蓄積されますが、それは上気道も例外ではありません。

肥満が気道を狭くするメカニズム

- 首周りへの脂肪沈着: 首が太く短くなると、気道の外側から圧迫が加わります。

- のど(咽頭)への脂肪沈着: 舌の付け根(舌根)や、のどの奥の壁(軟口蓋)、のどちんこ(口蓋垂)といった軟部組織に脂肪がつくことで、気道の内腔そのものが狭くなります。

- 腹部への脂肪沈着: 腹部に脂肪がつくと(内臓脂肪型肥満)、仰向けで寝た際に横隔膜が押し上げられ、肺の容積が減少します。これも呼吸を困難にする一因です。

睡眠中は、全身の筋肉が弛緩します。ただでさえ脂肪で狭くなっている気道は、筋肉の弛緩によってさらに狭くなり、閉塞しやすくなります。特に仰向けで寝ると、重力の影響で脂肪のついた舌根や軟口蓋が気道の奥に落ち込み、完全に蓋をしてしまうことがあります。

一般的に、BMI(Body Mass Index:体格指数)が25以上で肥満とされ、BMIが高くなるほどSASの発症リスクと重症度が増加することが知られています。ただし、後述するように、日本人は肥満でなくてもSASになりやすい骨格的特徴を持つ人が多いため、「痩せているから大丈夫」とは一概には言えません。しかし、肥満傾向のある方がいびきや日中の眠気を自覚している場合、第一に疑うべき原因は肥満であると言えるでしょう。

顎が小さい・首が短いなどの骨格の問題

欧米ではSAS患者の多くが重度の肥満であるのに対し、日本では比較的軽度の肥満や、肥満ではない人にもSASが多く見られます。その背景にあるのが、アジア人特有の骨格的な特徴です。

具体的には、以下のような骨格がSASのリスクを高めます。

- 下顎が小さい(小下顎症): 下顎の骨格が小さいと、その中にある舌を収めるスペースも狭くなります。そのため、少し筋肉が弛緩しただけでも、舌が気道の方へ落ち込みやすくなります。

- 下顎が後退している: 下顎が全体的に後ろに引っ込んでいる骨格の場合も同様に、舌が気道を圧迫しやすくなります。横から顔を見たときに、Eライン(鼻先と顎先を結んだ線)の内側に口元が収まらないような場合は、下顎が後退している可能性があります。

- 首が短く太い: 骨格的に首が短い人は、気道も短く、わずかな脂肪の沈着や筋肉の弛緩でも狭窄が起こりやすくなります。

- 歯並び: 歯並びが悪い、特にアーチが狭い場合も、口腔内のスペースが狭いことを示しており、SASのリスクとなり得ます。

これらの骨格的な特徴は、生まれつきのものであるため、自分ではどうすることもできません。そのため、「若い頃から痩せているのに、いびきがひどい」という方は、骨格が原因である可能性が高いと考えられます。肥満という要因が加わると、リスクはさらに増大します。自分の顔つきや骨格に心当たりがある場合は、体重管理に一層気をつける必要があります。

扁桃腺やアデノイドの肥大

扁桃腺(口蓋扁桃)は、のどの奥の両側にあるリンパ組織です。また、アデノイド(咽頭扁桃)は、鼻の突き当たりの奥にあるリンパ組織です。これらが生まれつき大きい、あるいは炎症などで腫れている状態(肥大)も、気道を物理的に狭くする直接的な原因となります。

特に、小児のSASにおいては、この扁桃腺・アデノイド肥大が最も多い原因です。子供のいびき、口呼吸、お漏らし(夜尿)、落ち着きのなさ、学業不振といった問題の背景に、SASが隠れているケースは少なくありません。成長とともに自然に小さくなることもありますが、症状が強い場合は手術による摘出が検討されます。

大人でも、子供の頃からの扁桃肥大が残っている場合や、慢性的な炎症によって肥大している場合は、SASの原因となり得ます。口を開けて鏡を見たときに、のどの両脇にある扁桃が大きく、中央に張り出しているように見える場合は、これが原因の一つかもしれません。

加齢による筋力の低下

年齢を重ねると、全身の筋力が低下するのと同様に、のどの周りの筋肉(上気道開大筋群)の力や緊張も低下します。上気道開大筋群は、息を吸うときに気道が虚脱しないように、その形を保つ重要な役割を担っています。

この筋力が若い頃は十分にあるため、睡眠中に多少筋肉が弛緩しても気道は保たれます。しかし、加齢によってこの筋力が弱まると、睡眠中の弛緩に抵抗できなくなり、気道が塞がりやすくなってしまうのです。これが、高齢になるほどSASの発症率が高まる大きな理由の一つです。

特に、閉経後の女性はSASのリスクが急増することが知られています。これは、女性ホルモンであるプロゲステロンに上気道開大筋の活動を高める作用があるため、閉経によってその恩恵が失われることが一因と考えられています。

飲酒・喫煙の習慣

生活習慣もSASの発症や悪化に大きく関わっています。

- 飲酒: アルコールには筋肉を弛緩させる作用があります。就寝前に飲酒をすると、上気道開大筋が通常よりも強く弛緩するため、舌根沈下が起こりやすくなり、いびきや無呼吸が悪化します。また、アルコールはレム睡眠を抑制し、睡眠の質自体を低下させるため、SASの症状をさらに深刻にします。

- 喫煙: タバコの煙に含まれる有害物質は、のどや鼻の粘膜に慢性的な炎症と腫れを引き起こします。これにより気道が恒常的に狭くなり、空気の通りが悪くなります。また、痰の分泌が増えることも、気道の閉塞を助長します。長年の喫煙習慣は、SASの独立したリスク因子であることが分かっています。

- 睡眠薬: 一部の睡眠薬や精神安定剤にも筋弛緩作用があり、飲酒と同様にSASを悪化させる可能性があります。不眠の悩みがある場合は、自己判断で薬を服用せず、まずSASの可能性がないかを医師に相談することが重要です。

これらの原因は、一つだけが単独で影響するのではなく、複数がお互いに影響し合ってSASを引き起こします。例えば、加齢で筋力が低下したところに、体重増加が加わることで発症する、といったケースは非常に多く見られます。自分の生活習慣や身体的特徴を振り返り、どのリスク因子を持っているかを把握することが、予防と対策の第一歩となります。

睡眠時無呼吸症候群を放置する危険性と合併症

睡眠時無呼吸症候群は、単に「いびきがうるさい」「日中眠い」といったQOL(生活の質)の問題に留まりません。治療せずに放置すると、全身の様々な臓器に深刻なダメージを与え、生命を脅かす重大な合併症を引き起こすことが、数多くの研究で明らかになっています。ここでは、SASを放置することの具体的な危険性について解説します。

高血圧や糖尿病などの生活習慣病

SASは、生活習慣病の代表格である高血圧や糖尿病と極めて密接な関係にあります。

高血圧

SAS患者が睡眠中に無呼吸状態に陥ると、血液中の酸素濃度が低下します。この低酸素状態に反応して、体は心拍数を上げ、血管を収縮させる交感神経を活発にします。これは、生命維持のために脳や心臓へ優先的に血液を送ろうとする緊急反応です。この反応が毎晩、一晩に何十回と繰り返されることで、夜間はもちろんのこと、日中の血圧も慢性的に高い状態になってしまいます。

研究によれば、SAS患者の約50~60%が高血圧を合併していると報告されており、特に治療抵抗性高血圧(複数の降圧薬を飲んでも血圧が下がらない状態)の患者では、その8割以上にSASが見つかるとも言われています。SASの治療を行うことで、降圧薬の効果が高まったり、薬の量を減らせたりするケースも少なくありません。

糖尿病(2型糖尿病)

SASが引き起こす断続的な低酸素状態と睡眠の分断は、血糖値をコントロールするホルモンであるインスリンの働きを悪くする(インスリン抵抗性を増大させる)ことが分かっています。また、交感神経の緊張状態が続くことも、血糖値を上昇させるホルモンの分泌を促します。

これらのメカニズムにより、SASは2型糖尿病の発症リスクを高め、すでに糖尿病である人の血糖コントロールを悪化させます。逆に、SASの適切な治療(特にCPAP療法)を行うと、インスリン抵抗性が改善し、血糖コントロールが良くなるという報告も多数あります。肥満を伴う糖尿病患者で、いびきや眠気の症状がある場合は、SASの検査を強く推奨されます。

心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患

SASがもたらす最も深刻なリスクは、心筋梗塞や脳卒中といった命に直結する心血管疾患です。

そのメカニズムは、前述の高血圧に加え、以下のような要因が複雑に絡み合っています。

- 低酸素による血管へのダメージ: 繰り返し低酸素状態にさらされることで、血管の内皮細胞が傷つき、動脈硬化が進行しやすくなります。

- 交感神経の過剰な興奮: 常に心臓や血管に負担がかかり、不整脈(特に心房細動)を誘発しやすくなります。

- 呼吸再開時の血圧急上昇: 無呼吸から呼吸が再開する際には、血圧や心拍数が急激に上昇します。この血圧の乱高下(サージ)が、血管に大きなストレスを与え、動脈硬化のプラーク(粥腫)を破綻させ、血栓(血の塊)を形成する引き金となります。

この血栓が心臓の血管(冠動脈)で詰まれば心筋梗塞に、脳の血管で詰まれば脳梗塞になります。

ある大規模な海外の研究では、重症のSAS(AHI 30以上)を未治療で放置した場合、心血管疾患による死亡リスクが健常者の約3倍にものぼることが示されています。夜間から早朝にかけて心筋梗梗塞や突然死が多い一因として、睡眠中の無呼吸が関与している可能性が指摘されています。SASは、文字通り「眠っている間に命を削る病気」なのです。

日中の眠気による交通事故

SASによる日中の強い眠気は、社会生活における重大なリスク、特に交通事故の危険性を著しく高めます。

自分ではコントロールできないほどの強い眠気に襲われるため、運転中に一瞬意識が遠のく「マイクロスリープ(瞬間的居眠り)」に陥りやすくなります。高速道路での単調な運転中や、渋滞でのろのろ運転をしている際に、突然眠りに落ちてしまい、追突事故や単独事故を引き起こすケースが後を絶ちません。

ある調査では、SAS患者の交通事故率は健常者の2.5倍から7倍に達するという報告もあります。2003年に発生した山陽新幹線の居眠り運転による緊急停止事故は、運転士が重症のSASであったことが判明し、この病気の社会的危険性が広く知られるきっかけとなりました。

現在では、バス、トラック、タクシー、鉄道などの公共交通機関の運転手に対して、SASのスクリーニング検査を義務付け、治療を必須とする事業者が増えています。職業ドライバーでなくても、日常的に車を運転する人がSASの症状を自覚している場合は、自分や他人の命を守るためにも、決して放置してはいけません。

うつ病や認知機能の低下

SASは、身体的な健康だけでなく、精神的な健康や認知機能にも深刻な影響を及ぼします。

うつ病との関連

慢性的な睡眠不足、日中の倦怠感、集中力の低下、仕事上のミスなどは、自己肯定感の低下や無力感につながります。また、いびきによるパートナーとの関係悪化や、日中の眠気による社会活動の制限なども、大きな精神的ストレスとなります。こうした要因が積み重なることで、うつ病を発症したり、既存のうつ症状を悪化させたりするリスクが高まります。SASとうつ病は症状が似ている部分(倦怠感、意欲低下など)もあり、うつ病の治療を受けていても改善しない場合、背景にSASが隠れている可能性を考慮する必要があります。

認知機能の低下・認知症リスク

長期間にわたる夜間の低酸素状態は、脳の神経細胞にダメージを与え、脳の萎縮を早める可能性が指摘されています。特に、記憶を司る「海馬」や、思考・判断を司る「前頭葉」は低酸素に弱いとされています。その結果、記憶力や注意力、判断力といった認知機能の低下を招きます。さらに、近年の研究では、SASが将来的なアルツハイマー型認知症の発症リスクを高める可能性も示唆されており、早期治療の重要性がますます高まっています。

これらの合併症は、いずれもSASを治療することでリスクを大幅に軽減できます。症状に心当たりがある場合は、「そのうち治るだろう」と軽視せず、速やかに専門の医療機関を受診することが、未来の健康を守るための最も確実な方法です。

睡眠時無呼吸症候群の検査・診断の流れ

「自分はSASかもしれない」と感じたら、次のステップは医療機関での正確な検査と診断です。ここでは、実際に病院を受診した場合に、どのような流れで検査が進んでいくのかを具体的に解説します。診断プロセスは、大きく分けて「問診・診察」「簡易検査」「精密検査」の3段階で進められます。

問診と診察

まず、医師による問診と診察が行われます。これは、患者さんの症状や生活背景からSASの可能性を探り、今後の検査計画を立てるための重要なステップです。

問診で聞かれること

医師は、以下のような点について詳しく質問します。

- 主な症状: いびき(音の大きさ、リズム、呼吸停止の有無)、日中の眠気の程度、起床時の頭痛や倦怠感など。

- 眠気の評価: エプワース眠気尺度(ESS: Epworth Sleepiness Scale)という質問票を用いて、日中の眠気の重症度を客観的に評価することが多いです。これは、「座って読書中」「会議中」「車の運転中」など8つの状況で、どのくらいうとうとする(眠ってしまう)かを0~3点で自己評価し、合計点数で眠気のレベルを判断します。(合計11点以上で強い眠気があるとされます)

- 睡眠習慣: 就寝・起床時間、睡眠時間、寝つきの状態、夜中に目が覚める回数など。

- 既往歴・合併症: 高血圧、糖尿病、心臓病、脳卒中などの有無。

- 生活習慣: 飲酒・喫煙の習慣、普段服用している薬。

- 家族からの情報: パートナーや家族から指摘されたいびきや無呼吸の様子。

事前にこれらの情報をメモしておくと、診察がスムーズに進みます。

診察で行われること

問診に続き、身体的な所見を確認します。

- 身体測定: 身長、体重を測定し、BMI(体格指数)を算出します。首周りの太さも測定します。

- 血圧測定: 高血圧の合併がないかを確認します。

- 上気道の視診: 口を開けて、扁桃腺の大きさ、のどちんこ(口蓋垂)の長さ、軟口蓋の状態などを確認します。また、鼻の中を視診し、鼻づまりの原因となる鼻中隔の弯曲やアレルギー性鼻炎の所見がないかもチェックします。

- 顔面・顎の骨格評価: 顎の大きさや後退の程度などを視診で評価します。

これらの問診・診察の結果、SASが強く疑われる場合には、次のステップである具体的な検査に進みます。

自宅でできる簡易検査(アプノモニター)

多くの場合、最初に行われるのが、自宅で実施できる簡易検査(ポータブルアプノモニター)です。これは、大掛かりな装置を必要とせず、普段通りの環境で睡眠中の呼吸状態をスクリーニング(ふるい分け)するための検査です。

検査の方法

医療機関で検査機器一式を借り受け、使い方について説明を受けます。検査は非常に簡単で、就寝前に自分でセンサー類を体に装着して眠るだけです。

- 指先: パルスオキシメーターを装着し、血液中の酸素飽和度(SpO2)と脈拍数を測定します。

- 鼻の下: 呼吸センサー(カニューラ)を装着し、鼻からの呼吸の気流やいびきの音を記録します。

- 手首または胸部: 記録装置本体を装着します。

一晩(または二晩)寝た後、機器を医療機関に返却し、記録されたデータを解析してもらいます。

検査でわかること

この検査から、睡眠1時間あたりの無呼吸・低呼吸の回数を算出したAHI(無呼吸低呼吸指数)や、睡眠中の酸素飽和度の低下の程度が分かります。

この簡易検査の結果、AHIが40回以上といった明らかな重症である場合は、この結果だけでSASと診断され、CPAP療法などの治療が開始されることもあります。AHIが40回未満で、より詳細な評価が必要な場合や、中枢性無呼吸が疑われる場合などには、次の精密検査に進みます。

入院して行う精密検査(ポリソムノグラフィー検査)

ポリソムノグラフィー検査(PSG検査)は、睡眠時無呼吸症候群の診断におけるゴールドスタンダード(最も信頼性の高い標準的な検査法)です。通常、検査施設のある病院やクリニックに1泊入院して行います。

検査の方法

夕方に入院し、就寝前に専門の検査技師が体中に多数のセンサーを装着します。簡易検査よりもはるかに多くの情報を、一晩中継続的に記録します。

- 脳波: 睡眠の深さや段階(レム睡眠、ノンレム睡眠)を正確に判定します。

- 眼球運動(眼電図): レム睡眠を特定します。

- 頤筋電図(おとがいきんでんず): 顎の筋肉の緊張度を測定し、レム睡眠中の筋弛緩などを確認します。

- 呼吸センサー(鼻・口): 呼吸の気流を測定し、無呼吸・低呼吸を検出します。

- 胸部・腹部の動き: 呼吸努力の有無を記録し、閉塞性(OSA)か中枢性(CSA)かを鑑別します。

- 心電図: 睡眠中の不整脈の有無を確認します。

- パルスオキシメーター: 血中酸素飽和度を継続的に測定します。

- いびき音マイク: いびきの音量を記録します。

- 体位センサー: 寝ている体の向き(仰向け、横向きなど)を記録します。

- 足の筋電図: むずむず脚症候群など、他の睡眠関連運動障害がないかを確認します。

検査でわかること

PSG検査では、簡易検査で得られる情報に加えて、以下のような極めて詳細なデータが得られます。

- 正確なAHI: 実際の総睡眠時間に基づいた、より正確な無呼吸低呼吸指数。

- 睡眠の構造: 睡眠の深さ、各睡眠段階の割合、睡眠効率、中途覚醒の回数など、睡眠の質を詳細に評価できます。

- 無呼吸のタイプの鑑別: 胸やお腹の動きをみることで、呼吸努力があるのに気流が止まる閉塞性(OSA)か、呼吸努力自体が止まる中枢性(CSA)かを明確に区別できます。

- 合併症の評価: 睡眠中に危険な不整脈や著しい酸素低下が起きていないかを確認できます。

このPSG検査の結果を総合的に判断し、SASの確定診断、重症度の判定、そして個々の患者さんに最適な治療方針の決定が行われます。少し大掛かりな検査に感じられるかもしれませんが、自分の睡眠状態を正確に知るための非常に価値のある検査です。

睡眠時無呼吸症候群の代表的な治療法

睡眠時無呼吸症候群と診断された場合、その重症度や原因、患者さん自身の状況に合わせて様々な治療法が選択されます。治療の目的は、単にいびきをなくすことだけではありません。睡眠中の無呼吸・低呼吸をなくし、睡眠の質を改善し、将来的な合併症を予防することにあります。ここでは、代表的な3つの治療法について、その仕組みや対象となる人、費用などを詳しく解説します。

| 治療法 | 対象者 | メリット | デメリット | 費用目安(保険適用3割負担) |

|---|---|---|---|---|

| CPAP療法 | 中等症~重症のOSA | ・効果が最も高い ・合併症予防効果が高い |

・毎晩装着が必要 ・装置の違和感 ・持ち運びが不便 ・根本治療ではない |

月額約5,000円(診察・レンタル料) |

| マウスピース | 軽症~中等症のOSA CPAPが使用できない人 |

・手軽で持ち運びが便利 ・非侵襲的 |

・効果はCPAPに劣る ・重症例には不向き ・顎関節症のリスク ・定期的な調整が必要 |

作製費:約15,000円~50,000円(歯科による) |

| 外科的手術 | 気道の物理的狭窄が明らかな人(扁桃肥大など) | ・根本治療の可能性がある ・器具の装着が不要になる |

・侵襲的でリスクがある ・効果が不確実な場合も ・再発の可能性 |

手術内容により大きく異なる(高額療養費制度の対象となる場合あり) |

CPAP(シーパップ)療法

CPAP(Continuous Positive Airway Pressure:持続陽圧呼吸療法)は、中等症から重症の閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)に対する治療の第一選択とされており、世界中で最も普及している効果的な治療法です。

CPAP療法の仕組みと効果

仕組み: CPAP療法は、寝室に設置したCPAP装置本体から、ホースと鼻に装着したマスクを介して、常に一定の圧力をかけた空気を気道に送り込むというものです。この空気の圧力が、睡眠中に緩んだのどの筋肉を内側から支える「空気の添え木」のような役割を果たし、気道が塞がるのを物理的に防ぎます。これにより、睡眠中の無呼吸やいびきが解消されます。

CPAPは病気を根治させるものではなく、あくまで対症療法です。そのため、効果を得るためには毎晩継続して使用する必要があります。しかし、その効果は劇的で、正しく使用すれば、使用したその日から無呼吸やいびきがほぼ完全になくなります。

効果:

- 無呼吸・いびきの消失: 睡眠中の呼吸が安定し、血液中の酸素濃度が正常に保たれます。

- 睡眠の質の劇的な改善: 微小覚醒がなくなり、深い睡眠がとれるようになるため、朝の目覚めがすっきりし、熟睡感が得られます。

- 日中の眠気・倦怠感の解消: 日中のパフォーマンスが向上し、居眠りによる事故のリスクが大幅に減少します。

- 合併症のリスク低下: 血圧の正常化、心臓への負担軽減などにより、高血圧、心血管疾患、脳卒中などのリスクを健常者レベルまで下げることが期待できます。

CPAP療法の費用について

CPAP療法は、一定の基準を満たせば健康保険が適用されます。保険適用の基準は、精密検査(PSG)でAHIが20回以上、または簡易検査でAHIが40回以上と診断された場合です。

保険適用の場合、CPAP装置は医療機関からレンタルする形となり、毎月定期的に通院して診察を受ける必要があります。費用は、医療機関での診察料とCPAP装置のレンタル料を合わせて、3割負担の場合で月額5,000円前後が一般的です。この費用で、装置一式(本体、マスク、ホース)のレンタルと、消耗品の定期的な交換(マスク、フィルターなど)が含まれます。

最初のうちはマスクの違和感や空気の圧迫感に慣れないこともありますが、最近の装置は非常に高性能化しており、呼吸に合わせて圧力を自動調整する機能(オートCPAP)や、呼気を楽にする機能などが搭載されています。医師や技師と相談しながら、自分に合ったマスクの種類や設定を見つけることが、治療を快適に続けるための鍵となります。

マウスピース(口腔内装置)による治療

マウスピース(口腔内装置、OA: Oral Appliance)による治療は、軽症から中等症のOSAの患者さんや、CPAP療法の圧迫感がどうしても苦手な方、出張や旅行が多くCPAPの持ち運びが困難な方などに適した治療法です。

仕組み: この治療では、睡眠中に特殊なマウスピースを装着します。マウスピースは、下顎を数ミリ前方に突き出させた状態で固定するように作られています。下顎が前方に移動することで、それに連動して舌の付け根(舌根)も前方に引き出され、気道の後ろのスペースが広がります。これにより、睡眠中に舌根がのどの奥に落ち込むのを防ぎ、気道の閉塞を予防します。

作製と費用: マウスピースは、睡眠歯科に精通した歯科医師によって、個々の患者さんの歯型に合わせてオーダーメイドで製作されます。保険適用でマウスピースを作製するには、まず医科の医師からSASの診断を受け、紹介状(診療情報提供書)を歯科に持参する必要があります。保険適用(3割負担)の場合、作製にかかる費用は、歯科医院によって異なりますが、およそ15,000円から50,000円程度です。作製後も、効果を確認しながら最適な下顎の突出量を調整するため、定期的な通院が必要です。

メリット・デメリット: CPAPに比べて装置が小さく、電源も不要なため、手軽で持ち運びが便利なのが最大のメリットです。しかし、効果はCPAPに比べて穏やかで、重症の患者さんには効果が不十分な場合があります。また、顎関節に負担がかかり痛みが出ることや、歯や歯茎に問題がある場合は適用できないことがあります。

外科的手術

外科的手術は、気道を狭くしている物理的な原因が明確な場合に検討される根治療法です。手術によって狭窄部位を取り除いたり、形を整えたりすることで、CPAPやマウスピースといった器具を使わなくても呼吸が楽になることを目指します。

主な手術の種類:

- 口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP): 最も代表的な手術の一つ。肥大した口蓋垂(のどちんこ)、軟口蓋、扁桃腺の一部を切除して、のどの奥の空間を広げます。

- 扁桃摘出術・アデノイド切除術: 扁桃腺やアデノイドの肥大が主な原因である場合に有効で、特に小児のSASでは第一選択となることが多い手術です。

- 鼻中隔矯正術・下鼻甲介切除術: 鼻中隔弯曲症やアレルギー性鼻炎による鼻づまりがSASを悪化させている場合に、鼻の通りを改善する目的で行われます。

- 顎顔面手術: 顎の骨格に問題がある場合に、下顎の骨を切って前方に移動させるなど、大掛かりな手術が行われることもあります。

注意点: 手術は体に負担をかける侵襲的な治療であり、術後の痛みや合併症のリスクも伴います。また、UPPPなどの軟部組織に対する手術は、成功率が100%ではなく、長期的に見ると効果が薄れたり、再発したりする可能性もあります。そのため、手術の適応は、耳鼻咽喉科医や口腔外科医が慎重に判断します。原因が特定でき、手術による改善が大きく期待できる限られた症例に対して行われるのが一般的です。

これらの治療法は、どれか一つだけを選ぶというより、生活習慣の改善を基本としながら、個々の状態に合わせて組み合わせていくことが重要です。次の章では、治療と並行して、あるいは予防のために自分自身でできるセルフケアについて解説します。

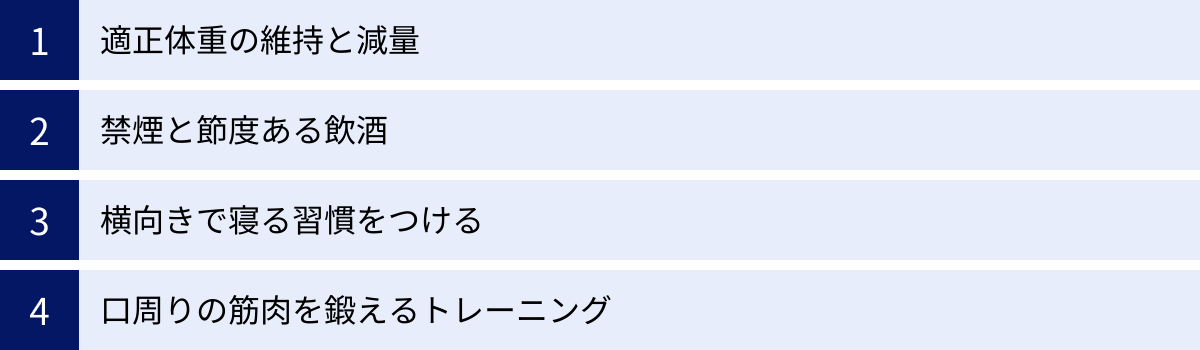

今日からできる!日常生活でのセルフケアと予防策

睡眠時無呼吸症候群の治療は、CPAP療法やマウスピースだけではありません。日常生活におけるセルフケアや生活習慣の改善は、治療効果を高めるだけでなく、軽症のSASを改善させたり、発症を予防したりする上で非常に重要です。ここでは、今日からでも始められる具体的なセルフケアと予防策を紹介します。

適正体重の維持と減量

肥満が原因のSASにとって、減量は最も効果的で根本的な対策です。首回りやのどについた脂肪が減ることで、気道の物理的な圧迫が解除され、空気の通り道が広がります。

研究によれば、体重を10%減らすと、AHI(無呼吸低呼吸指数)が約26%も改善するというデータもあります。重症の患者さんでも、減量によって中等症や軽症に改善し、CPAPの圧力を下げられたり、場合によっては離脱できたりするケースもあります。

効果的な減量のポイント

- 目標設定: 無理な目標は長続きしません。まずは現在の体重の5~10%を減らすことを目標にしましょう。月に1~2kg程度のペースで、ゆっくりと継続することが成功の秘訣です。

- 食事の見直し:

- カロリー計算: 摂取カロリーが消費カロリーを上回らないように、食事の量や内容を意識します。揚げ物や脂っこい食事、糖分の多い菓子類やジュースは控えめにしましょう。

- バランスの良い食事: 主食(ごはん、パン)、主菜(肉、魚、大豆製品)、副菜(野菜、きのこ、海藻)をそろえ、栄養バランスを整えることが大切です。特に、野菜から先に食べる「ベジファースト」は、血糖値の急上昇を抑え、満腹感を得やすくなるためおすすめです。

- 夜食を避ける: 就寝前の食事は脂肪として蓄積されやすいため、夕食は就寝の3時間前までに済ませるように心がけましょう。

- 運動の習慣化:

- 有酸素運動: ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳など、脂肪燃焼に効果的な有酸素運動を週に3~5日、1回30分以上行うのが理想です。まずは「一駅手前で降りて歩く」「エレベーターではなく階段を使う」など、日常生活の中で体を動かす機会を増やすことから始めましょう。

- 筋力トレーニング: 筋肉量を増やすと基礎代謝が上がり、痩せやすく太りにくい体になります。スクワットや腕立て伏せなど、自宅でできる簡単な筋トレを組み合わせるとより効果的です。

減量は、SASの改善だけでなく、高血圧や糖尿病といった生活習慣病の予防・改善にも直結します。健康的な生活を送るための基本として、ぜひ取り組んでみてください。

禁煙と節度ある飲酒

喫煙と飲酒の習慣は、SASを直接的に悪化させる大きな要因です。

禁煙の重要性

タバコの煙は、気道に慢性的な炎症を引き起こし、粘膜を腫れさせて空気の通り道を狭くします。また、痰の分泌を増やし、気道の閉塞を助長します。禁煙することで、これらの炎症や腫れが改善し、気道の状態が良くなります。また、禁煙はSASだけでなく、肺がんや心血管疾患など、あらゆる病気のリスクを低下させます。自力での禁煙が難しい場合は、禁煙外来などで専門家のサポートを受けることも有効な手段です。

節度ある飲酒

アルコールは、上気道の筋肉を弛緩させる作用があるため、SASの患者さんが飲酒すると、無呼吸の回数が増え、時間も長くなることが分かっています。特に、就寝前の飲酒は「寝酒」として習慣にしている人もいますが、SASにとっては最悪の習慣です。眠りが浅くなり、利尿作用で夜中に目も覚めやすくなるため、睡眠の質を著しく低下させます。

お酒を飲む場合は、量を控えめにし、就寝の3~4時間前には飲み終えるようにしましょう。SASと診断されている場合は、原則として禁酒が望ましいです。

横向きで寝る習慣をつける

寝る時の姿勢を少し工夫するだけで、いびきや無呼吸の症状が軽減されることがあります。特に、軽症のSAS患者さんには効果的な方法です。

なぜ横向き寝が良いのか?

仰向けで寝ると、重力によって舌の付け根(舌根)や軟口蓋がのどの奥に垂れ下がり、気道を塞ぎやすくなります。これに対し、横向きで寝ることで、舌根の落ち込みを防ぎ、気道のスペースを確保しやすくなります。

横向き寝を維持するための工夫

- 抱き枕の活用: 抱き枕を使うと、体が安定し、自然な横向きの姿勢を保ちやすくなります。

- 背中にクッションを置く: 無意識に仰向けに戻ってしまうのを防ぐため、背中に枕やクッションを挟んで寝る方法もあります。

- 市販の横向き寝支援グッズ: 横向き寝を促す特殊な形状の枕や、背中に装着して仰向けになるのを防ぐベストなども市販されています。

- ベッドの頭側を少し上げる: ベッドの脚にブロックをかませるなどして、上半身が10~15度程度高くなるように傾斜をつけると、気道への圧迫が和らぐことがあります。

ただし、これらの方法は重症のSASを治すものではなく、あくまで対症療法の一つです。また、寝返りをうつうちに無意識に仰向けに戻ってしまうことも多いため、他の対策と組み合わせて行うことが重要です。

口周りの筋肉を鍛えるトレーニング

加齢などによって衰えた舌やのどの筋肉(口腔咽頭筋)を鍛えることで、睡眠中の気道の閉塞を防ぐ効果が期待できるとされています。CPAP療法などと比べると効果は限定的ですが、補助的なケアとして手軽に始められます。

あいうべ体操

福岡みらいクリニックの内山穂南先生が提唱する方法で、口呼吸を鼻呼吸に改善することを目的とした簡単な体操です。

- 口を「あー」と大きく開く。

- 口を「いー」と横に大きく広げる。

- 口を「うー」と強く前に突き出す。

- 舌を「ベー」と下に向かって思い切り伸ばす。

この「あ・い・う・べ」を1セットとし、1日に30セットを目安に行います。声を出す必要はなく、一つ一つの動きを大げさなくらい大きく行うのがポイントです。食後など、時間を決めて習慣にすると続けやすいでしょう。この体操は、舌や口輪筋を鍛え、舌の位置を正常に保つ助けとなります。

これらのセルフケアは、特別な器具や費用を必要とせず、毎日の生活の中で意識的に取り組めるものばかりです。治療の基本は生活習慣の改善にあることを忘れず、根気強く続けていくことが、健やかな睡眠と健康を取り戻すための近道となります。

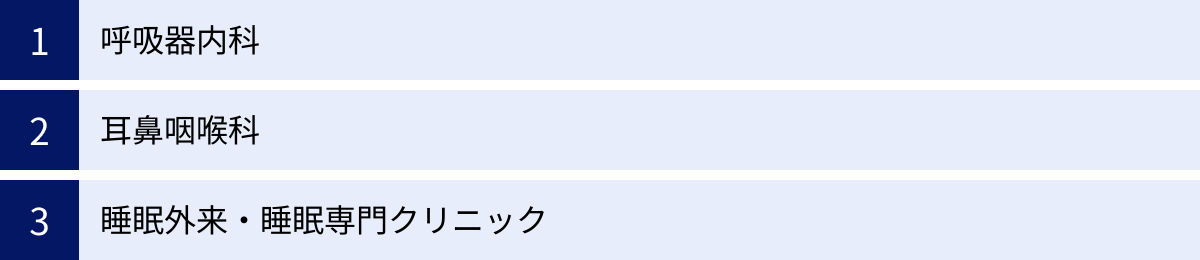

睡眠時無呼吸症候群は何科を受診すればいい?

「いびきや日中の眠気が気になるけれど、どの病院の何科に行けばいいのか分からない」というのは、多くの人が抱く疑問です。睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、複数の診療科が関わる領域の疾患であるため、窓口が分かりにくいかもしれません。ここでは、SASの診療を行っている主な診療科と、その選び方のポイントを解説します。

呼吸器内科

呼吸器内科は、SASの診断と治療において中心的な役割を担う診療科です。肺や気管支など、呼吸に関する臓器の専門家であり、SASの病態生理を深く理解しています。

呼吸器内科が適しているケース:

- 日中の強い眠気や倦怠感が主な症状の場合: SASによる全身への影響(低酸素状態、睡眠の質の低下)を総合的に評価し、治療方針を立てるのに適しています。

- CPAP療法を希望、または検討している場合: 多くの呼吸器内科では、簡易検査から精密検査(PSG)、そしてCPAP療法の導入と、その後の定期的なフォローアップまでを一貫して行っています。CPAP療法の管理は、呼吸器内科が最も得意とする分野の一つです。

- 肥満や高血圧、糖尿病などの生活習慣病を合併している場合: SASと生活習慣病は密接に関連しているため、内科的な視点から包括的な健康管理を受けられます。

何科に行くか迷ったら、まずは「睡眠時無呼吸外来」や「いびき外来」を標榜している呼吸器内科クリニックや、総合病院の呼吸器内科に相談するのが最も一般的で間違いのない選択肢と言えるでしょう。

耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科は、その名の通り、耳・鼻・のど(咽頭・喉頭)の専門家です。SASの原因となる上気道の物理的な閉塞部位を特定し、治療することを得意としています。

耳鼻咽喉科が適しているケース:

- 大きないびきや鼻づまりが主な症状の場合: 鼻中隔弯曲症、アレルギー性鼻炎(花粉症など)、慢性副鼻腔炎(蓄膿症)、扁桃肥大、アデノイドなど、鼻やのどに明らかな問題がある、または疑われる場合に適しています。

- 外科的治療を検討したい場合: 診察(ファイバースコープなどによる詳細な観察)の結果、手術によって気道の閉塞が改善すると判断された場合、口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)や扁桃摘出術、鼻の手術などを直接行うことができます。手術を視野に入れるなら、耳鼻咽喉科への相談が必須です。

- 小児のSASの場合: 子供のSASの主な原因は扁桃・アデノイド肥大であることが多いため、まずは耳鼻咽喉科を受診することが推奨されます。

最近では、CPAP療法やマウスピース治療に積極的に取り組む耳鼻咽喉科医も増えています。

睡眠外来・睡眠専門クリニック

睡眠外来や睡眠専門クリニックは、SASだけでなく、不眠症、むずむず脚症候群、ナルコレプシーなど、あらゆる睡眠障害を総合的に診断・治療する専門機関です。

睡眠外来・睡眠専門クリニックが適しているケース:

- 症状が典型的でない、または複数の睡眠の問題を抱えている場合: 「日中眠いけれど、いびきはかかない」「夜中に足がむずむずして眠れないこともある」など、原因がSASだけではない可能性が考えられる場合に、正確な鑑別診断が期待できます。

- より専門的で詳細な検査を受けたい場合: 多くの睡眠専門クリニックでは、終夜睡眠ポリソムノグラフィー検査(PSG)の設備が院内に完備されており、入院による精密検査をスムーズに受けることができます。

- 他の病院で診断や治療がうまくいかなかった場合: セカンドオピニオンを求める場合にも適しています。

睡眠医療を専門とする医師(日本睡眠学会専門医など)が在籍していることが多く、最新の知見に基づいた質の高い医療を受けられる可能性が高いです。

選び方のポイントまとめ

- まずはかかりつけ医に相談: 普段から通っている内科などのかかりつけ医がいる場合は、まずそこで症状を相談し、適切な専門医を紹介してもらうのも良い方法です。

- 自分の主な症状で選ぶ:

- 眠気・倦怠感、肥満 → 呼吸器内科

- いびき・鼻づまり、手術希望 → 耳鼻咽喉科

- 複雑な症状、専門的な診断希望 → 睡眠外来

- 医療機関のウェブサイトを確認: 受診を検討している病院やクリニックのウェブサイトを見て、「睡眠時無呼吸症候群」「いびき外来」「CPAP療法」などの記載があるかを確認しましょう。どのような検査や治療を行っているかが詳しく書かれていることが多いです。

どの診療科を受診するにしても、大切なのは「気になる症状を放置しない」ことです。適切な診断と治療を受けることで、生活の質は劇的に向上し、将来の健康リスクを回避できます。勇気を出して、専門医の扉を叩いてみましょう。

まとめ

本記事では、睡眠時無呼吸症候群(SAS)について、その定義から原因、症状、危険性、そして検査・治療法、セルフケアに至るまで、多角的に詳しく解説してきました。

最後に、この記事の最も重要なポイントを振り返ります。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が止まることを繰り返し、体に深刻なダメージを与える病気です。単なる「いびき」や「寝不足」として軽視してはいけません。

- 「大きないびきと無呼吸」「日中の耐え難い眠気」は、SASの二大サインです。その他、起床時の頭痛や夜間頻尿、集中力の低下なども重要な症状であり、セルフチェックで複数当てはまる場合は注意が必要です。

- SASを放置すると、高血圧や糖尿病、心筋梗塞、脳卒中といった生命に関わる合併症のリスクが著しく高まります。また、日中の眠気は重大な交通事故の原因ともなり、社会的な問題にもなっています。

- SASには、CPAP療法やマウスピース治療といった非常に効果的な治療法が存在します。適切な検査を受けて診断されれば、これらの治療は健康保険の適用で受けることが可能です。治療によって、睡眠の質は劇的に改善し、健康的な毎日を取り戻すことができます。

- 減量や禁煙、節酒といった生活習慣の改善は、治療の基本であり、予防にもつながる最も重要なセルフケアです。

もし、あなた自身やあなたの大切な家族が、本記事で紹介したような症状に悩んでいるのであれば、どうか一人で抱え込まず、先延ばしにしないでください。

SASは、正しく診断し、適切に治療すれば、決して怖い病気ではありません。まずは呼吸器内科、耳鼻咽喉科、あるいは睡眠専門のクリニックに相談し、専門家による診断を受けることが、健康な未来への第一歩となります。この記事が、その一歩を踏み出すための後押しとなれば幸いです。