私たちは毎晩のように夢を見ていますが、その不思議な体験が一体何を意味し、どのようなメカニズムで生じるのか、深く考えたことはありますか。楽しい夢で目覚めた朝は気分が良く、逆に恐ろしい悪夢にうなされた日は一日中気分が晴れないこともあるでしょう。夢は、私たちの心理状態や健康、日中のパフォーマンスにまで影響を与える、非常に身近でありながら謎に満ちた現象です。

この記事では、夢が作られる基本的な仕組みから、夢が私たちの心と体に果たす重要な役割、そして多くの人が悩まされる悪夢の原因と対策まで、科学的な知見を交えながら網羅的に解説します。さらに、良い夢を見るための具体的な方法や、夢が示すかもしれない心理的なサイン、そして夢に関するよくある質問にもお答えします。

この記事を読み終える頃には、夢に対する理解が深まり、ただ見るだけだった夢を、自分自身の心と体をより良く理解するためのツールとして活用できるようになるでしょう。

目次

夢とは何か

眠っている間に体験する、まるで現実のような映像や物語。私たちはそれを「夢」と呼んでいます。時には奇想天外で非論理的、時には現実と見紛うほどリアルな夢の世界は、一体どのようにして私たちの頭の中に現れるのでしょうか。この章では、夢の正体に科学的な視点から迫り、その基本的な定義と、夢を語る上で欠かせない睡眠との深い関係について解説します。

記憶の断片から作られる映像

夢の正体について、現代の脳科学では「脳が過去の記憶の断片をランダムに、あるいは特定のテーマに沿って再編集して作り出した映像や物語」と理解されています。つまり、夢は無から生まれるのではなく、私たちがこれまでに経験し、脳内に保存された膨大な情報が材料となっているのです。

夢の材料となる「記憶の断片」は、非常に多岐にわたります。

- 前日の出来事: 昨日会った人、話した内容、食べたもの、見た風景など、ごく最近の記憶。

- 過去の記憶: 子供の頃の思い出、昔住んでいた場所、過去の成功体験や失敗談など、古い記憶。

- 学習した知識: 本で読んだ内容、映画のストーリー、勉強した事柄など。

- 感情: 喜び、悲しみ、怒り、不安、恐怖といった、記憶に付随する感情的な要素。

- 身体的な感覚: 睡眠中の体の状態(暑い、寒い、喉が渇いている、尿意があるなど)が夢の内容に反映されることもあります。

これらの様々な種類の記憶の断片が、パズルのピースのように組み合わさって、一つの夢という物語を形成します。しかし、この組み合わせ方は、私たちが起きている時のような論理的なものではありません。夢の生成には、記憶の中枢である「海馬(かいば)」や、感情を司る「扁桃体(へんとうたい)」、そして視覚情報を処理する「後頭葉(こうとうよう)」などが関わっていますが、論理的思考や理性を司る「前頭前野(ぜんとうぜんや)」の働きが低下しています。

このため、夢の中では時間や場所が突然飛んだり、現実ではありえない人物や物事が登場したり、話の筋が支離滅裂になったりするのです。前頭前野の活動低下こそが、夢の奇想天外で非論理的な性質を生み出す主な理由と考えられています。

例えば、「昔の同級生と宇宙船に乗って、昨日食べたラーメンを配達する」といったような、現実では考えられないストーリーも、脳が「同級生の記憶」「宇宙に関する知識」「ラーメンの記憶」「仕事の記憶」といった断片を、論理的な制約なしに繋ぎ合わせた結果と説明できます。夢は、脳が持つ膨大なデータベースを使って自由に遊んでいる状態、あるいは情報の整理整頓を行っている過程で生じる副産物と捉えることができるでしょう。

夢と睡眠の関係(レム睡眠・ノンレム睡眠)

夢を理解するためには、私たちが眠っている間の脳の状態、すなわち「睡眠」について知ることが不可欠です。睡眠は、単に体を休ませているだけの状態ではなく、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という性質の異なる二つの状態が、約90分から120分の周期で一晩に4〜5回繰り返されています。

ノンレム睡眠は「脳の眠り」とも言われ、眠りの深さによってステージ1からステージ3(かつては4段階に分類)に分かれています。眠りに入るとまずノンレム睡眠が現れ、徐々に深い眠り(徐波睡眠)へと移行します。この間、脳の活動は鎮静化し、心拍数や呼吸も穏やかになります。ノンレム睡眠の主な役割は、脳と体を休息させ、成長ホルモンを分泌して細胞の修復や疲労回復を促すことです。

一方、レム睡眠は「体の眠り」と言われます。レム(REM)とは「Rapid Eye Movement(急速眼球運動)」の略で、その名の通り、まぶたの下で眼球が素早く動いているのが特徴です。このとき、脳は覚醒時に近いほど活発に活動していますが、首から下の筋肉は「筋アトニー」という弛緩状態にあり、夢の内容に合わせて体が動いてしまわないようにする安全装置が働いています。

一般的に、鮮明でストーリー性のある夢は、この脳が活発に活動しているレム睡眠中に見ることがほとんどです。ノンレム睡眠中でも夢を見ることはありますが、それは断片的で思考に近い内容が多く、目覚めた後もあまり覚えていない傾向があります。

| 睡眠の種類 | 脳の活動 | 体の状態 | 夢の特徴 | 主な役割 |

|---|---|---|---|---|

| ノンレム睡眠 | 鎮静化(活動が低い) | 筋肉は活動可能 | 見ることは少ない。断片的で思考に近い。 | 脳と体の疲労回復、成長ホルモンの分泌 |

| レム睡眠 | 活発(覚醒時に近い) | 全身の筋肉は弛緩(筋アトニー) | 鮮明でストーリー性のある夢をよく見る。 | 記憶の整理・定着、感情の整理 |

睡眠の前半は深いノンレム睡眠が多く、夜が更けて朝方に近づくにつれて、レム睡眠の出現時間が長くなる傾向があります。そのため、私たちは朝方に見た夢を最もよく覚えているのです。目が覚める直前にレム睡眠を経験していることが多いため、夢の内容が記憶に残りやすいと考えられています。

このように、夢は単なる不思議な現象ではなく、脳に保存された記憶の断片を材料とし、特にレム睡眠という特殊な睡眠段階で活発に生成される、極めて生理的な脳の活動なのです。次の章では、この夢が私たちの心と体にとってどのような重要な役割を果たしているのかを、さらに詳しく見ていきましょう。

夢を見るメカニズムと主な役割

なぜ私たちは夢を見るのでしょうか。単なる脳のランダムな活動の副産物なのでしょうか、それとも何か重要な目的があるのでしょうか。近年の研究により、夢を見ることには、私たちの心と体の健康を維持するための複数の重要な役割があることが示唆されています。この章では、夢を見るメカニズムと、科学的に提唱されている夢の主な4つの役割について掘り下げていきます。

記憶を整理して定着させる

夢の最も重要な役割の一つとして考えられているのが、「記憶の整理と定着」です。これを「情報処理説」とも呼びます。私たちは日中、五感を通じて膨大な情報を受け取ります。そのすべてを記憶していたら、脳はすぐにパンクしてしまうでしょう。そこで睡眠中、特にレム睡眠中に、脳は日中に得た情報を整理し、重要な情報と不要な情報をふるいにかけます。

このプロセスで中心的な役割を果たすのが、記憶の司令塔である「海馬」です。日中に経験した出来事や学習した内容は、まず短期記憶として海馬に一時的に保存されます。そして睡眠中に、海馬に保存された情報が繰り返し再生され、長期的な記憶を保存する倉庫である「大脳新皮質」へと転送・統合されていきます。このプロセスを経て、短期記憶は忘れにくい長期記憶として定着するのです。

夢は、この記憶の整理と転送のプロセスが、映像として私たちの意識に現れたものであると考えられています。例えば、新しい英単語を覚えた日に、その単語が出てくる夢を見ることがあるかもしれません。これは、脳がその単語の情報を大脳新皮質に定着させようと働いている証拠と解釈できます。

実際に、睡眠が学習効果を高めることは多くの研究で示されています。あるスキルを練習した後、十分な睡眠をとったグループは、睡眠不足のグループに比べてスキルの定着率が高いことが分かっています。これは、レム睡眠中の夢を見る活動が、学習内容の神経回路を強化し、記憶を確かなものにするために不可欠であることを示唆しています。

つまり、夢を見ることは、学んだことを忘れにくくし、必要な情報をいつでも取り出せるように脳のデータベースを最適化する、重要なメンテナンス作業と言えるのです。

感情を整理する

夢には、記憶だけでなく「感情を整理する」という重要な役割もあります。日中に経験した、特にネガティブな感情(恐怖、不安、悲しみ、怒りなど)を伴う出来事は、私たちの心に大きなストレスを与えます。夢は、こうした感情的な出来事を安全な環境下で再体験し、その情動的なインパクトを和らげる働きを担っていると考えられています。これを「感情調節理論」と呼びます。

このプロセスで重要なのが、感情、特に恐怖や不安を司る「扁桃体」と、理性や判断を司る「前頭前野」の働きです。レム睡眠中は、扁桃体が活発に活動する一方で、ストレスホルモンであるノルアドレナリンの分泌が抑制され、前頭前野の働きも低下します。

この特殊な脳内環境がポイントです。ストレスホルモンが少ない状態で、感情的な記憶を再処理することにより、出来事そのものの記憶は残しつつ、それに付随する辛い感情だけを切り離すことができるのです。いわば、夜間の無料セラピーのようなものです。

例えば、仕事で大きな失敗をして上司に叱責された日、その場面が夢に出てくるかもしれません。しかし、夢の中でその出来事を再体験することで、脳は「これは現実ではない安全な状況だ」と認識し、恐怖や自己嫌悪といった感情を少しずつ消化していきます。その結果、翌朝目覚めた時には、出来事自体は覚えていても、前日ほどの強い感情的な苦痛は和らいでいる、という経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。

トラウマ的な出来事を経験した後に悪夢を繰り返し見るのも、この感情整理メカニズムが過剰に働いている状態と解釈できます。脳が必死に感情の処理を試みているものの、出来事のインパクトが強すぎて処理しきれていない状態です。このように、夢、特に感情を揺さぶる夢は、私たちが精神的なバランスを取り戻し、ストレスの多い現実世界に適応していくための重要なコーピング(対処)メカニズムなのです。

心身のコンディションを調整する

夢は、記憶や感情といった精神的な側面に加え、「心身全体のコンディションを調整する」役割も持っていると考えられています。私たちの無意識の声や、身体からのサインが夢という形で現れることがあります。

精神分析の創始者であるフロイトは、夢を「無意識への王道」と呼び、抑圧された願望や欲求が、検閲を逃れて象徴的な形で現れるのが夢であると考えました。例えば、ダイエット中の人がご馳走を食べる夢を見るのは、食事を制限したいという意識的な願お望と、食べたいという無意識の欲求との間の葛藤が現れたものと解釈できます。現代の科学的な視点とは異なりますが、夢が私たちの内面的な状態を反映しているという点では、示唆に富んでいます。

また、身体的な不調が夢の内容に影響を与えることもよくあります。例えば、睡眠中に呼吸が苦しくなると、水に溺れる夢や首を絞められる夢を見ることがあります。これは、身体的な苦痛という信号を、脳がストーリーとして解釈しようとした結果です。同様に、発熱時には奇妙で不快な夢を見やすくなることも知られています。

このように、夢の内容に注意を払うことで、自分でも気づいていないストレスや願望、あるいは身体的な不調のサインを早期に察知できる可能性があります。夢は、私たちの心と体が発するメッセージを受け取るための、貴重なチャンネルとなり得るのです。

起こりうる危険をシミュレーションする

特に「悪夢」の役割を説明する仮説として有力なのが、「脅威シミュレーション理論」です。これは、フィンランドの認知神経科学者アンティ・レヴォンスオによって提唱された進化心理学的な理論で、夢、特に悪夢は「現実世界で遭遇しうる危険な状況を仮想的に体験し、それに対処するための予行演習を行うための機能」であると主張します。

人類の祖先が暮らしていた環境は、捕食者や敵対的な他者、自然災害など、常に生命の危険に満ちていました。そうした環境で生き残るためには、危険を素早く察知し、適切に回避・対処する能力が不可欠です。脅威シミュレーション理論では、悪夢はこうした危険な状況(例:追いかけられる、攻撃される、高い所から落ちる)を安全な睡眠中にシミュレーションすることで、闘争・逃走反応に関わる神経回路を訓練・維持する役割を果たしてきたと考えます。

実際に、悪夢で最も頻繁に現れるテーマは「追われる」「攻撃される」「落下する」といった、古来から人類が直面してきた普遍的な脅威です。夢の中でこれらの状況を繰り返し体験することで、いざ現実で同様の危機に直面した際に、より迅速かつ効果的に反応できるようになる、というわけです。

この理論に立てば、不快でしかないと思われがちな悪夢も、実は私たちの生存確率を高めるために備わった、重要な適応メカニズムの一つと捉えることができます。もちろん、現代社会でライオンに襲われることは稀ですが、対人関係のトラブルや仕事上のプレッシャーといった社会的な脅威に対しても、このシミュレーション機能が働いている可能性があります。

このように、夢を見るという行為は、単に睡眠中の暇つぶしではなく、記憶、感情、心身の健康、そして生存戦略に至るまで、私たちの生に深く関わる多岐にわたる重要な役割を担っているのです。

夢の種類

私たちは毎晩のように夢を見ていますが、その内容は千差万別です。恐怖に満ちた「悪夢」、夢だと自覚しながら見る「明晰夢」、未来を暗示するとされる「予知夢」など、夢には様々な種類が存在します。この章では、代表的な夢の種類を挙げ、それぞれの特徴や科学的な解釈について詳しく解説していきます。

悪夢

悪夢とは、強い恐怖、不安、悲しみ、怒りといったネガティブな感情を伴う、非常に不快な内容の夢のことです。悪夢のテーマとして典型的なのは、誰かや何かに追われる、高い所から落ちる、攻撃される、大切な人を失う、といったものです。多くの場合、あまりの恐怖に心拍数が上がり、汗をかき、途中で目が覚めてしまいます。目覚めた後も、夢の内容を鮮明に覚えており、動悸や不安感がしばらく続くことも少なくありません。

誰でも時折は悪夢を見ますが、その頻度が高くなると睡眠の質を著しく低下させ、日中の活動にも悪影響を及ぼすことがあります。悪夢を見る原因は様々で、ストレスやトラウマ、生活習慣の乱れ、体調不良などが挙げられます(これについては後の章で詳しく解説します)。

一方で、前述した「脅威シミュレーション理論」では、悪夢は危険な状況への対処能力を高めるための予行演習という、生存に有利な役割を持つ可能性が示唆されています。また、「感情整理」の観点からは、悪夢は日中の強いストレスや未解決の感情を処理しようとする脳の必死の試みと捉えることもできます。つまり、悪夢は心からのSOSサインであると同時に、問題を解決しようとする自己治癒プロセスの一環でもあるのです。

明晰夢

明晰夢(めいせきむ)とは、「これは夢である」と夢の中で自覚している状態の夢を指します。英語では「Lucid Dream(ルシッド・ドリーム)」と呼ばれます。明晰夢の中では、夢を見ている本人は意識がはっきりしており、夢の世界を客観的に観察したり、時には自分の意図通りに夢のストーリーや登場人物、風景をコントロールしたりすることも可能です。

例えば、空を飛びたいと思えば自由に空を飛んだり、会いたい人を夢の中に登場させたり、悪夢に登場した怪物と対決して撃退したり、といったことが可能になると言われています。この夢をコントロールできるという特性から、悪夢の克服や創造性の開発、スキルの練習などに活用しようという研究も進められています。

科学的な研究によれば、明晰夢を見ているとき、脳の中では論理的思考や自己意識を司る「前頭前野(特に背外側前頭前野)」が、通常のレム睡眠時よりも活発に活動していることが分かっています。つまり、夢の世界に没入しつつも、自分を客観視する理性が働いている、非常に特殊な意識状態なのです。

誰もが自然に明晰夢を見るわけではありませんが、トレーニングによって見られるようになる可能性も示唆されています。「リアリティ・テスティング」と呼ばれる、日中に「これは夢か?現実か?」と自問自答する習慣をつけたり、「夢日記」をつけて夢への意識を高めたりすることが、明晰夢を誘発する方法として知られています。

予知夢

予知夢(よちむ)とは、未来に起こる出来事を、そのまま、あるいは象徴的な形で予言する夢のことです。大地震や事故、身近な人の不幸、あるいは宝くじの当選など、夢で見たことが後日現実に起こったという話は、古今東西で語り継がれてきました。

しかし、科学的な観点から言えば、予知夢の存在を証明する証拠は現在のところありません。夢が未来を予知するメカニズムは科学的に説明がつかず、多くの場合は以下のような要因で説明できると考えられています。

- 偶然の一致: 人は生涯に膨大な数の夢を見ます。その中で、ごく稀に現実の出来事と一致する夢があっても、統計的には不思議ではありません。私たちは、外れた無数の夢のことは忘れ、たまたま当たった夢だけを強く記憶してしまう「選択的記憶(確証バイアス)」の傾向があります。

- 無意識下での情報処理: 自分では意識していなくても、脳は日中の出来事から膨大な情報を収集し、分析しています。例えば、会社の業績が悪化している兆候や、家族の健康状態の微妙な変化などを無意識に察知している場合、それが「会社が倒産する夢」や「家族が病気になる夢」として現れることがあります。これは超能力ではなく、脳の高度な情報処理能力の結果と言えます。

- 自己成就予言: 「試験に落ちる夢」を見た人が、その不安から勉強に集中できなくなり、結果として本当に試験に落ちてしまうようなケースです。夢が原因で起こした行動が、結果的に夢の内容を現実化させてしまうことを「自己成就予言」と呼びます。

このように、予知夢とされる現象の多くは、科学的な心理メカニズムで説明可能とされています。しかし、それが自分の無意識からの重要なメッセージである可能性は否定できず、自己分析のヒントとして捉える価値はあるでしょう。

反復夢

反復夢とは、まったく同じ内容、あるいは非常によく似たパターンの夢を、長期間にわたって繰り返し見ることです。夢の内容は人それぞれですが、追われる、試験に失敗する、道に迷う、といった不安を煽るテーマが多い傾向にあります。

反復夢は、その人が抱える未解決の心理的葛藤や、対処しきれていない強いストレス、あるいは過去のトラウマを象徴していると考えられています。夢は、その人が向き合うべき重要な問題を「忘れないで」と繰り返しメッセージを送っているのです。夢の中で同じ状況が繰り返されるのは、現実世界でその問題が解決されず、同じ思考や行動パターンを繰り返していることの表れかもしれません。

例えば、何度も「準備ができていないのにプレゼンテーションの本番を迎える」という夢を見る人は、現実の仕事で常に評価への不安や準備不足感を抱えている可能性があります。その根本的な不安が解消されない限り、脳は同じテーマの夢を見せ続けるのです。

したがって、反復夢を見た場合は、その内容を無視するのではなく、「この夢は自分に何を伝えようとしているのだろうか?」と考えてみることが重要です。夢のテーマが、現実の生活におけるどのような悩みや課題と関連しているのかを探ることで、問題解決の糸口が見つかるかもしれません。

デジャヴ(既視感)

デジャヴ(フランス語で「既に見た」の意)は、初めて訪れる場所や初めての経験であるはずなのに、以前にもまったく同じことを経験したことがあるかのように感じる、不思議な感覚です。これは厳密には夢そのものではありませんが、夢と深く関連していると考えられています。

デジャヴが起こる原因として有力な説の一つが、「夢で見た内容を忘れている」というものです。私たちは毎晩たくさんの夢を見ていますが、そのほとんどを忘れてしまいます。しかし、その忘れてしまった夢の記憶の断片が、脳の片隅に残っていることがあります。そして後日、その夢の風景や状況とよく似た現実の場面に遭遇した際に、潜在意識下にあった夢の記憶が呼び覚まされ、「これを知っている」という奇妙な既視感が生じる、というわけです。

他の説としては、脳の側頭葉にある記憶システムの一時的な誤作動や、左右の脳での情報伝達のわずかな遅れによって、新しい情報が古い記憶として誤って認識されてしまう、という神経科学的な説明もあります。いずれにせよ、デジャヴは病的なものではなく、多くの人が経験する正常な脳の現象と考えられています。

初夢・逆夢など縁起に関する夢

夢には、その内容によって吉凶を占ったり、縁起を担いだりする文化的な側面もあります。

- 初夢: 新年に初めて見る夢のことで、その内容で一年の吉凶を占うという日本の風習です。縁起が良いとされる「一富士、二鷹、三茄子」は特に有名です。これらがなぜ縁起が良いとされるのかについては諸説ありますが、「富士(無事)」「鷹(高い)」「茄子(事を成す)」といった言葉遊びや、徳川家康が好んだものという説などがあります。

- 逆夢(さかゆめ): 夢の内容とは反対のことが現実に起こるとされる夢のことです。例えば、大切な人が亡くなる夢は、その人の長寿を暗示する逆夢である、といった解釈があります。これは、不吉な夢を見てしまった人の不安を和らげるための、古人の知恵とも言えるでしょう。

こうした縁起に関する夢の解釈は、科学的な根拠に基づくものではなく、あくまで文化的な信仰や言い伝えです。しかし、人々が良い夢を見て幸先が良いと感じたり、悪い夢を見ても「逆夢だから大丈夫」と安心したりすることで、ポジティブな心理的効果が生まれることは確かです。夢をどのように捉え、解釈するかは、その国の文化や個人の価値観に大きく影響されるのです。

悪夢を見てしまう主な原因

多くの人が経験する悪夢。時々見る程度なら問題ありませんが、頻繁に悪夢にうなされるようになると、睡眠が妨げられ、心身の健康に深刻な影響を及ぼすこともあります。なぜ私たちは不快な悪夢を見てしまうのでしょうか。その原因は一つではなく、精神的なものから身体的なもの、生活習慣に至るまで、様々な要因が複雑に絡み合っています。この章では、悪夢を引き起こす主な原因を詳しく見ていきましょう。

ストレスや不安、トラウマなどの心理的要因

悪夢の最も一般的で大きな原因は、ストレスや不安、トラウマといった心理的な要因です。私たちの心は、日中に処理しきれなかったネガティブな感情や心の葛藤を、睡眠中に整理しようとします。そのプロセスが、悪夢という形で現れるのです。

- 日常的なストレス: 仕事のプレッシャー、人間関係のトラブル、経済的な悩み、将来への不安など、私たちが日々直面するストレスは、交感神経を優位にし、心身を緊張状態にさせます。この緊張が睡眠中にも持ち越されると、脳がリラックスできず、不安や恐怖を反映した悪夢を見やすくなります。特に、翌日に重要なプレゼンや試験を控えているなど、特定のイベントに対する強いプレッシャーは、その内容に関連した悪夢(例:失敗する夢)の引き金になりがちです。

- 不安障害やうつ病: 全般性不安障害、パニック障害、社交不安障害などの不安症を抱えている人は、慢性的に高いレベルの不安を感じているため、悪夢を頻繁に見る傾向があります。また、うつ病の人は、ネガティブな思考パターンに陥りがちで、自己否定感や絶望感が夢に現れることがあります。これらの精神疾患は、睡眠の質そのものを低下させるため、悪循環に陥りやすいのが特徴です。

- トラウマ(心的外傷): 事故、災害、暴力、虐待といった命の危険を感じるような出来事を経験すると、その記憶が心に深い傷として残ります。PTSD(心的外傷後ストレス障害)の主要な症状の一つに、トラウマ体験を再体験する悪夢があります。これは単なる嫌な夢ではなく、実際に起きた出来事を生々しく再現するもので、激しい恐怖と共に目覚めることが多く、患者に深刻な苦痛を与えます。脳が衝撃的な出来事を何とか処理しようと試みるものの、感情の強度が大きすぎてうまくいかない状態と言えます。

これらの心理的要因による悪夢は、いわば「心からのSOSサイン」です。悪夢が続く場合は、自分がどのようなストレスや不安を抱えているのかを冷静に見つめ直す良い機会と捉えることが大切です。

生活習慣の乱れ

心の問題だけでなく、日々の何気ない生活習慣が、悪夢の引き金になっていることも少なくありません。特に睡眠に直接影響する習慣は、夢の内容に大きく関わってきます。

寝る前の食事・飲酒・カフェイン摂取

- 寝る前の食事: 就寝直前に食事をとると、消化器官が活発に働き続けます。この消化活動が体にとっては一種の”労働”となり、脳と体を十分に休ませることができません。代謝が上がることで体温も下がりにくくなり、眠りが浅くなって夢を見やすいレム睡眠が増加し、結果として悪夢につながることがあります。特に脂っこいものや重い食事は避けるべきです。

- 寝る前の飲酒: 「寝酒」としてお酒を飲む習慣がある人もいますが、これは睡眠の質を著しく低下させ、悪夢の原因となります。アルコールには入眠を促進する作用がありますが、その効果は一時的です。アルコールが体内で分解されると、アセトアルデヒドという覚醒作用のある物質に変化し、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」を引き起こします。さらに、アルコールは睡眠前半のレム睡眠を抑制しますが、その反動で睡眠後半にレム睡眠が急激に増加する「レムリバウンド」という現象が起こります。この増加したレム睡眠中に、鮮明で不快な悪夢を見やすくなるのです。

- 寝る前のカフェイン摂取: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。カフェインの効果は3〜5時間、人によってはそれ以上持続するため、夕方以降に摂取すると、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。浅い睡眠は悪夢の温床となるため、注意が必要です。

不規則な睡眠リズム

私たちの体には、約24時間周期の「サーカディアンリズム(体内時計)」が備わっており、夜になると自然に眠くなり、朝になると目が覚めるようになっています。しかし、夜更かしや休日の寝だめ、シフトワークなどによって就寝・起床時間がバラバラになると、この体内時計が乱れてしまいます。

体内時計の乱れは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌異常や自律神経の不調を引き起こし、睡眠の質を全体的に低下させます。睡眠不足の状態が続いた後にまとめて眠ると、不足していたレム睡眠を取り戻そうとしてレムリバ含うどが起こり、悪夢を見やすくなることが知られています。安定した睡眠リズムを保つことは、悪夢を防ぐための基本です。

体調不良や病気のサイン

悪夢は、何らかの身体的な不調や病気が潜んでいるサインである可能性もあります。

- 発熱: 風邪やインフルエンザなどで高熱が出ると、奇妙で不快な、うなされるような夢を見やすくなります。これは、体温の上昇が脳の機能を一時的に混乱させることが原因と考えられています。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS): 睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりする病気です。無呼吸による低酸素状態は脳に大きな負担をかけ、息苦しさから「溺れる夢」や「首を絞められる夢」といった悪夢を引き起こすことがあります。いびきがひどく、日中に強い眠気がある場合は、この病気を疑う必要があります。

- 心臓の病気: 不整脈や狭心症など、心臓に問題があると、睡眠中に動悸や胸の圧迫感を感じることがあります。この身体的な不快感が、悪夢の内容に反映されることがあります。

- 薬の副作用: 特定の薬、例えば一部の降圧剤(ベータ遮断薬)、抗うつ薬、禁煙補助薬、パーキンソン病治療薬などが、副作用として悪夢を引き起こすことが報告されています。新しい薬を飲み始めてから悪夢が増えた場合は、主治医や薬剤師に相談することが重要です。

睡眠環境が悪い

快適な睡眠のためには、寝室の環境が非常に重要です。不適切な睡眠環境は、眠りを浅くし、不快な夢を誘発する原因となります。

- 温度と湿度: 寝室が暑すぎたり寒すぎたり、湿気が多すぎたり乾燥しすぎたりすると、体は快適な状態を保とうとして覚醒しやすくなります。特に、暑くて寝苦しい夜は、不快な夢を見やすいという経験がある人も多いでしょう。

- 光と音: 寝室が明るすぎたり、騒音がしたりすると、脳が十分に休まらず、睡眠が浅くなります。豆電球の光やカーテンの隙間から漏れる光、テレビの音、家族の生活音などが、睡眠の質を妨げ、悪夢の引き金になることがあります。

- 寝具: 体に合わない枕や硬すぎる・柔らかすぎるマットレスは、首や肩のこり、腰痛の原因となり、睡眠中の身体的な不快感につながります。この不快感が夢に影響を与えることもあります。

レム睡眠行動障害の可能性

非常に稀ですが、悪夢に関連する深刻な睡眠障害として「レム睡眠行動障害(RBD)」があります。通常、レム睡眠中は夢の内容に合わせて体が動かないように、筋肉が弛緩する「筋アトニー」という仕組みが働きます。しかし、レム睡眠行動障害ではこの仕組みがうまく機能せず、夢の中での行動が、そのまま現実の行動として現れてしまいます。

例えば、追いかけられる夢を見て大声で叫んだり、戦う夢を見て手足を振り回して壁を殴ったり、隣で寝ている人を蹴ってしまったりします。本人は悪夢を見ており、目覚めた後もその内容を覚えていることが多いです。この障害は、将来的にパーキンソン病などの神経変性疾患を発症する前触れである可能性も指摘されており、夢の中の行動で自分や他者を傷つけてしまう危険がある場合は、速やかに睡眠専門の医療機関を受診する必要があります。

悪夢を見ないための対策

頻繁な悪夢は睡眠の質を下げ、心身の健康を損なう原因となります。しかし、その原因の多くは日々の生活の中に潜んでおり、意識的に対策を講じることで改善が期待できます。この章では、悪夢に悩む人が今日から実践できる、具体的な対策を5つのステップでご紹介します。これらの対策は、悪夢を防ぐだけでなく、睡眠全体の質を高め、日中の活力を取り戻すことにも繋がります。

ストレスを解消する

悪夢の最大の原因であるストレスを管理することは、最も重要な対策です。ストレスをゼロにすることは不可能ですが、自分に合った方法で上手に発散させ、心に溜め込まないようにすることが大切です。

- 適度な運動: ウォーキング、ジョギング、ヨガ、水泳などの有酸素運動は、ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、幸福感をもたらすエンドルフィンの分泌を促します。心身のリフレッシュに非常に効果的ですが、寝る直前の激しい運動は交感神経を刺激してしまい逆効果になるため、就寝の3時間前までに行うのが理想です。

- 趣味や好きなことに没頭する: 読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、ガーデニング、料理など、自分が心から楽しいと思えることに時間を使いましょう。仕事や悩みを一時的に忘れ、心を切り替えることが重要です。

- 人と話す: 信頼できる友人や家族、パートナーに悩みや愚痴を聞いてもらうだけでも、心は軽くなります。感情を言葉にして吐き出すことは、カタルシス効果(心の浄化作用)をもたらします。

- 自然と触れ合う: 公園を散歩したり、森林浴をしたり、海を眺めたりする時間は、心に安らぎを与えてくれます。自然の緑や青い色は、リラックス効果が高いことが科学的にも知られています。

- マインドフルネス瞑想: 「今、ここ」の瞬間に意識を集中させる瞑想は、過去の後悔や未来への不安といった雑念から心を解放し、ストレスを軽減するのに役立ちます。毎日5分からでも良いので、静かな場所で自分の呼吸に意識を向ける時間を作ってみましょう。

重要なのは、自分にとって心地よく、継続できるストレス解消法を見つけることです。

寝る前にリラックスする時間を作る

興奮した心と体のままベッドに入るのは、悪夢への直行便です。就寝前の1〜2時間は、心身をリラックスモードに切り替えるための「クールダウンタイム」と位置づけ、穏やかな時間を過ごす習慣をつけましょう。これは「スリープセレモニー(入眠儀式)」とも呼ばれ、質の高い睡眠へのスムーズな移行を助けます。

- ぬるめのお湯で入浴する: 38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かると、副交感神経が優位になり、リラックス効果が高まります。また、入浴で一時的に上がった深部体温が、就寝時に向けて下がっていく過程で、自然な眠気が誘発されます。

- アロマテラピー: ラベンダー、カモミール、サンダルウッドなど、鎮静作用のあるアロマオイルの香りは、心を落ち着かせるのに効果的です。アロマディフューザーを使ったり、ティッシュに数滴垂らして枕元に置いたりするのが手軽でおすすめです。

- 穏やかな音楽や読書: 心を落ち着かせるクラシック音楽や、ヒーリングミュージック、自然音などを聴くのも良いでしょう。読書も効果的ですが、興奮するようなミステリーやホラーは避け、心温まる物語やエッセイなどを選びましょう。

- 軽いストレッチ: 筋肉の緊張をほぐす軽いストレッチは、血行を促進し、リラックス効果を高めます。特に、深い呼吸を意識しながら行うと、より効果的です。

- デジタル・デトックス: 寝る前の1時間は、スマートフォン、パソコン、テレビの使用を避けることが極めて重要です。これらのデバイスが発するブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制し、脳を覚醒させてしまいます。また、SNSやニュース、動画などの刺激的な情報は、心を興奮させ、不安を煽る原因にもなります。

生活習慣を見直す

悪夢の原因となる不適切な生活習慣を一つずつ見直し、改善していくことも不可欠です。

- 食事の時間を守る: 夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。胃腸に負担の少ない、消化の良いものを中心に選びましょう。

- アルコール・カフェインを控える: 寝酒は睡眠の質を著しく悪化させ、悪夢の直接的な原因になります。飲酒は就寝の3〜4時間前までとし、量を控えめにしましょう。カフェインを含む飲み物は、遅くとも夕方以降は避けるのが賢明です。

- 規則正しい睡眠リズムを確立する: 平日も休日も、できるだけ同じ時間に寝て、同じ時間に起きることを心がけましょう。これにより体内時計が整い、安定した質の高い睡眠が得られるようになります。朝起きたら太陽の光を浴びると、体内時計がリセットされ、夜の自然な眠りに繋がります。

睡眠環境を整える

心と体が安心して休める、快適な睡眠環境を整えることは、悪夢を防ぐための土台作りです。

| 改善項目 | 具体的な対策 | 目的・効果 |

|---|---|---|

| 光の管理 | 遮光カーテンやアイマスクを使用する。豆電球も消す。 | 徹底的に暗くすることで、メラトニンの分泌を促し、深い眠りを誘う。 |

| 音の管理 | 耳栓やホワイトノイズマシンを活用する。 | 外部の騒音をシャットアウトし、静かな環境で脳を休ませる。 |

| 温度・湿度の管理 | 寝室の温度を夏は25〜26℃、冬は22〜23℃、湿度を50〜60%に保つ。 | 快適な温湿度環境は、中途覚醒を防ぎ、睡眠の質を高める。 |

| 寝具の見直し | 自分の体格や寝姿勢に合った枕やマットレスを選ぶ。 | 体への負担を減らし、身体的な不快感による悪夢を防ぐ。 |

| 寝室の役割 | 寝室は「眠るための場所」と決める。寝室で仕事や食事をしない。 | 脳に「寝室=リラックスして眠る場所」と関連付けさせ、入眠をスムーズにする。 |

これらの環境整備は、少しの工夫で実践できるものが多く、その効果は絶大です。

専門医や専門機関に相談する

上記のセルフケアを試しても悪夢が改善しない場合や、悪夢によって日常生活に深刻な支障(日中の強い眠気、気分の落ち込み、不安など)が出ている場合は、一人で抱え込まずに専門家の助けを求めることが重要です。

- 相談先: 主な相談先としては、精神科、心療内科、睡眠外来(睡眠専門クリニック)などがあります。まずはかかりつけ医に相談してみるのも良いでしょう。

- 行われる治療: 専門機関では、まず詳細な問診や心理検査、場合によっては終夜睡眠ポリグラフ(PSG)検査などで、悪夢の原因を特定します。治療法としては、以下のようなものがあります。

- カウンセリング: 悪夢の原因となっているストレスやトラウマについて、臨床心理士や公認心理師などの専門家と話し合い、問題解決を目指します。

- 認知行動療法(CBT-I): 睡眠に関する不適切な思い込みや行動を修正していく心理療法です。

- イメージ・リハーサル療法(IRT): 悪夢の内容を日中に思い出し、そのストーリーをポジティブな結末に書き換える練習を繰り返すことで、夜に見る悪夢の内容を変えていく治療法です。悪夢障害に対して特に効果が高いとされています。

- 薬物療法: 不安やうつが原因の場合は抗不安薬や抗うつ薬、レム睡眠行動障害が疑われる場合はクロナゼパムなどが処方されることがあります。

専門家に相談することは、決して特別なことではありません。適切なサポートを受けることで、辛い悪夢の悩みから解放される道が開けるはずです。

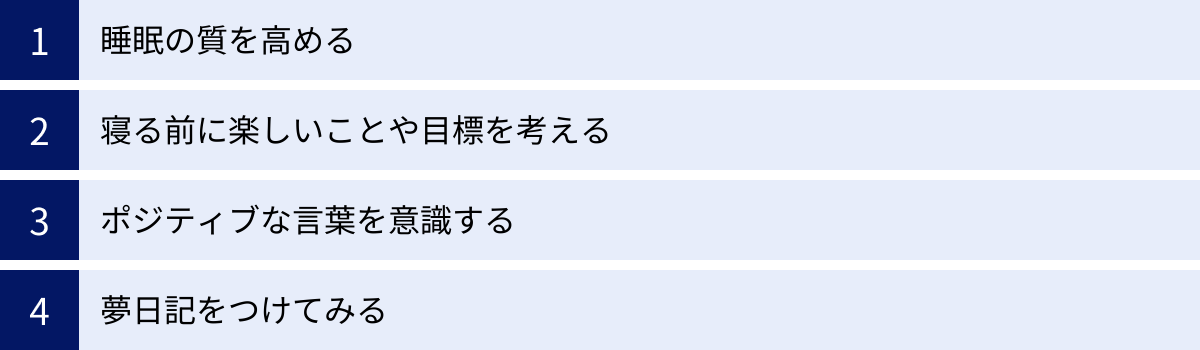

良い夢を見るための方法

悪夢を見ないようにする対策も重要ですが、さらに一歩進んで、どうすれば楽しい夢や心地よい夢を見ることができるのでしょうか。夢の内容を完全にコントロールすることは難しいものの、いくつかの工夫によって、ポジティブな夢を見る可能性を高めることは可能です。この章では、良い夢を見るための具体的な方法をご紹介します。これらの方法は、心身をリラックスさせ、ポジティブな気持ちで眠りにつくことを目的としています。

睡眠の質を高める

良い夢を見るための絶対的な基礎となるのが、質の高い睡眠です。これまでの章で解説してきた悪夢対策は、そのまま良い夢を見るための土台作りにもなります。睡眠の質が低いと、眠りが浅くなり、断片的で不快な夢を見やすくなります。逆に、心身ともにリラックスし、深い眠りについていれば、心に余裕が生まれ、穏やかで楽しい夢を見やすくなるのです。

改めて、睡眠の質を高めるための基本事項を確認しましょう。

- 規則正しい睡眠スケジュール: 毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きることで体内時計を整えます。

- リラックスできる就寝前の習慣: ぬるめの入浴、軽いストレッチ、穏やかな音楽などで心身をクールダウンさせます。

- 快適な睡眠環境: 寝室を暗く、静かで、快適な温度・湿度に保ちます。

- 就寝前の刺激物を避ける: カフェイン、アルコール、ニコチン、そしてスマートフォンのブルーライトは睡眠の質を低下させる大敵です。

- 朝の光を浴びる: 朝日を浴びることで体内時計がリセットされ、夜の自然な眠りに繋がります。

これらの基本的な生活習慣を整えることが、良い夢への第一歩です。質の高い睡眠は、レム睡眠とノンレム睡眠の健やかなサイクルを生み出し、それがポジティブな夢体験の土壌となります。

寝る前に楽しいことや目標を考える

寝る直前に考えていることは、夢の内容に影響を与えやすいと言われています。これを積極的に利用し、ポジティブなイメージを抱きながら眠りにつくことで、良い夢を「呼び込む」ことができるかもしれません。このテクニックは「夢のインキュベーション(夢の孵化)」とも呼ばれます。

- 楽しかった出来事を振り返る: その日にあった嬉しかったこと、楽しかったことを具体的に思い出してみましょう。友人との楽しい会話、美味しい食事、美しい景色など、ポジティブな感情を再体験することで、心が満たされた状態で眠りにつけます。

- 行きたい場所やしたいことを想像する: 次の休日に訪れたい旅行先、やってみたい趣味、憧れの場所などを、五感をフルに使ってリアルに想像します。例えば、南の島のビーチで、波の音を聞きながら、温かい砂浜の感触を楽しんでいる自分をイメージする、といった具合です。

- 達成したい目標をイメージする: 仕事での成功、スポーツでの活躍、理想の自分など、達成したい目標やなりたい姿をポジティブに思い描きます。この方法は、自己肯定感を高め、モチベーション向上にも繋がります。

- 見たい夢のテーマを決める: 「大好きなペットと遊ぶ夢が見たい」「自由に空を飛ぶ夢が見たい」など、具体的なテーマを寝る前に設定し、そのことについて集中して考えるのも一つの方法です。

不安や心配事をベッドの中に持ち込むのではなく、意識的に思考をポジティブな方向へ切り替えることが、楽しい夢を見るための鍵となります。

ポジティブな言葉を意識する

言葉には、私たちの思考や感情を方向づける力があります。寝る前にポジティブな言葉を自分にかける「アファメーション(肯定的自己暗示)」も、良い夢を見るのに役立ちます。

- 感謝の言葉を口にする: 「今日も一日、無事に過ごせてありがとう」「自分の体に感謝します」など、当たり前と思っていることに対して感謝の言葉を唱えると、心が穏やかになり、満たされた気持ちになります。

- 自分を褒める言葉をかける: 「今日もよく頑張ったね」「お疲れ様」と、一日頑張った自分自身を労い、褒めてあげましょう。自己肯定感が高まり、安心して眠りにつくことができます。

- 良い夢を願う言葉: 「今夜はきっと良い夢が見られる」「リラックスしてぐっすり眠ろう」と、自分自身に優しく語りかけるのも効果的です。

これらの言葉は、声に出して言っても、心の中で唱えるだけでも構いません。ネガティブな自己対話を止め、ポジティブな言葉で自分の潜在意識を満たすことで、夢の世界もまた、より明るく穏やかなものに変わっていく可能性があります。

夢日記をつけてみる

「夢日記」は、悪夢の原因を探るだけでなく、良い夢を見るためにも有効なツールです。夢日記を付ける目的は、夢への意識を高め、自分の夢のパターンを理解し、さらには夢の世界との関わり方を能動的に変えていくことにあります。

- 付け方: ベッドサイドにノートとペンを用意しておき、朝目覚めたら、忘れないうちに見た夢の内容を書き留めます。詳細なストーリーだけでなく、登場人物、場所、感じた感情、キーワードだけでも構いません。

- 良い夢に注目する: 夢日記を付ける際は、悪夢だけでなく、見た時に少しでも良い気分になった夢、楽しかった夢、心温まった夢を特に意識して記録しましょう。

- パターンを発見する: 日記を続けていくと、「こういうことをした日の夜は良い夢を見やすい」「この夢は、あの時の楽しい記憶と関係しているな」といった、自分の心の状態や行動と夢との関連性が見えてきます。

- 夢への関心を高める: 夢日記を付けるという行為自体が、「私は自分の夢に興味があります」というメッセージを脳に送ることになります。これにより、夢をより鮮明に記憶しやすくなるだけでなく、前述した「明晰夢」を見るきっかけになることもあります。

夢日記を通じて自分の内面世界を探求することは、自己理解を深めるプロセスでもあります。自分の夢と積極的に関わる姿勢を持つことが、結果としてよりポジティブで創造的な夢体験へと繋がっていくのです。ただし、悪夢を思い出して気分が落ち込む場合は、無理に続ける必要はありません。あくまで楽しんで行うことが大切です。

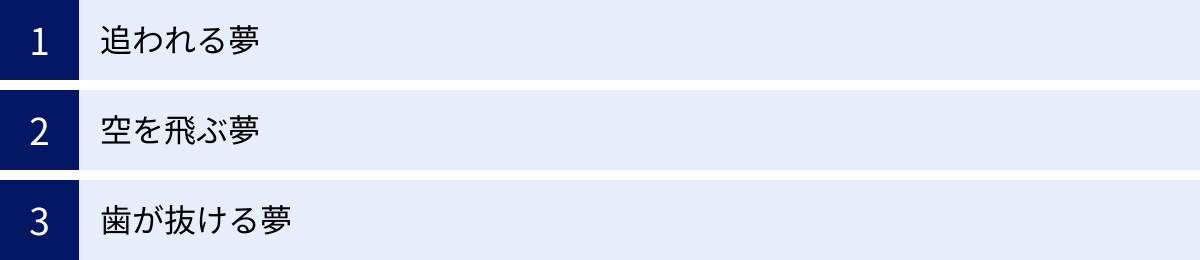

【夢占い】夢が示す心理状態のサイン

夢の内容は、私たちの無意識の声、つまり自分でも気づいていない感情や願望、不安を映し出す鏡のようなものかもしれません。古くから人々は夢に意味を見出し、未来を占ったり、心理状態を分析したりしてきました。いわゆる「夢占い」です。

この章で紹介する夢の解釈は、科学的根拠に基づくものではなく、あくまで象徴的な意味合いや心理学的な分析の一つの見方であることをご理解ください。しかし、夢が何を象徴しているのかを考えてみることは、自分自身の内面と向き合い、心の状態を理解するための有益なヒントを与えてくれることがあります。ここでは、多くの人が見ると言われる代表的な夢を3つ取り上げ、その一般的な解釈を紹介します。

追われる夢

「何者かに追われる夢」は、世界中で最もよく見られる夢のテーマの一つです。この夢は、非常に強い不安や恐怖を伴うことが多く、悪夢の典型例と言えます。

- 一般的な解釈: 追われる夢は、現実世界で何らかのプレッシャーや責任、解決しなければならない問題から逃げたい、目を背けたいという心理状態を象徴しています。追いかけてくるものは、そのプレッシャーの源を象徴していると考えられます。

- 追いかけてくるもの: それが人であれば対人関係のストレス、怪物や正体不明のものであれば漠然とした不安や自分自身のコンプレックス、動物であれば本能的な衝動などを表しているかもしれません。

- 夢の中での行動: 夢の中であなたがどう行動したかも重要なポイントです。必死に逃げているなら、問題に直面することを避けている状態。隠れているなら、一時的に問題をやり過ごそうとしている状態。もし、向き合って戦おうとしたなら、困難に立ち向かう準備ができているサインかもしれません。逃げ切れたか、捕まってしまったかという結末も、あなたの問題解決への自信度を反映している可能性があります。

この夢を繰り返し見る場合は、自分が現実世界で何から「逃げている」のかを自問自答してみる良い機会です。仕事の締め切り、困難な人間関係、決断を迫られていることなど、心当たりのあるストレス源と向き合うことが、この悪夢から解放される第一歩になるかもしれません。

空を飛ぶ夢

「空を自由に飛ぶ夢」は、多くの人が一度は見てみたいと憧れる、非常に心地よく爽快な夢の代表格です。

- 一般的な解釈: 空を飛ぶ夢は、解放感、自由への渇望、束縛からの脱却を象徴しています。日々の制約やストレスから解放され、自分の可能性を広げたいという強い願望の表れです。また、物事が順調に進んでいる時や、自信に満ち溢れている時に見ることも多く、成功願望や万能感を反映しているとも言われます。

- 飛び方のバリエーション: 同じ飛ぶ夢でも、その飛び方によって解釈が異なります。

- 自由に、高く、気持ちよく飛んでいる: あなたの精神状態が非常にポジティブで、目標達成への自信に満ち、運気が上昇していることを示唆しています。創造力や能力が最大限に発揮できる時期かもしれません。

- 低空飛行をしている、うまく飛べない: 何か心に引っかかることがあったり、自信をなくしていたり、計画が思い通りに進んでいないことへの焦りを感じている可能性があります。

- 飛行中に墜落する、落ちそうになる: 計画の頓挫、自信喪失、高い目標に対する不安などを象徴している場合があります。自分の能力を過信していることへの警告と捉えることもできます。

空を飛ぶ夢は、あなたのエネルギーレベルや自己評価を測るバロメーターのようなものです。気持ちよく飛べたならそのポジティブな感覚を大切にし、うまく飛べなかったなら、何が自分の足かせになっているのかを考えてみるヒントになるでしょう。

歯が抜ける夢

「歯が抜ける夢」もまた、追われる夢と並んで世界中の多くの人が見る、非常にポピュラーで不快な夢です。目覚めた後も、思わず自分の歯を確認してしまうほどリアルな感覚を伴うことがあります。

- 一般的な解釈: 歯が抜ける夢は、多様な解釈が可能ですが、多くはネガティブな意味合いで捉えられます。歯は、生命力、健康、自信、コミュニケーション、財産、家族など、人間が生きていく上での基盤となるものを象徴していると考えられているためです。

- 自信喪失・生命力の低下: 健康状態への不安、体力の衰え、自分の容姿や能力に対する自信のなさなどを表している可能性があります。大きなストレスや疲労が溜まっているサインかもしれません。

- コミュニケーションへの不安: 歯は言葉を発するためにも重要な器官です。歯が抜ける夢は、自分の発言に自信が持てない、言いたいことが言えない、人間関係でのトラブルを恐れている、といったコミュニケーションに関する不安を象徴することがあります。

- 生活基盤の揺らぎ: 生活の安定や社会的地位が脅かされることへの恐れを表すこともあります。失業、経済的な問題、家庭内の不和など、自分の基盤が揺らいでいると感じている時に見やすい夢です。

- 大きな変化への恐れと再生: 歯が生え変わるように、この夢は人生の大きな転換期(転職、引っ越し、結婚、別れなど)を前にした不安を表すと同時に、古い自分を捨てて新しい自分に生まれ変わる「再生」の象徴と捉えることもできます。

どの歯が抜けたか、痛みはあったか、血は出たか、何本抜けたかなど、詳細な状況によっても解釈は変わってきます。この夢を見た時は、自分の健康状態や生活環境、人間関係を見直し、心身のバランスが崩れていないかを確認する良いきっかけと捉えましょう。

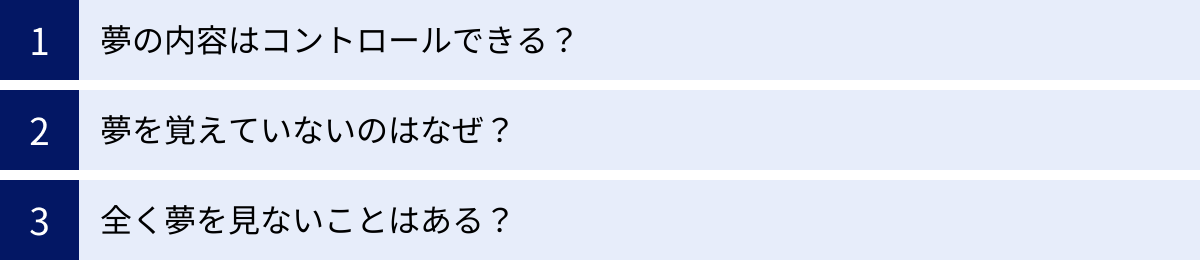

夢に関するよくある質問

夢のメカニズムや種類について理解が深まってきたところで、多くの人が抱く素朴な疑問についてお答えします。ここでは、夢に関する特に多い質問を3つピックアップし、科学的な見地から分かりやすく解説します。

夢の内容はコントロールできる?

結論から言うと、夢の内容を完全に、意のままに100%コントロールすることは非常に困難です。しかし、ある程度の影響を与えたり、部分的にコントロールしたりすることは可能と考えられています。

その最も代表的な例が、すでにご紹介した「明晰夢(めいせきむ)」です。明晰夢とは、夢の中で「これは夢だ」と自覚している状態の夢のことで、この状態になれば、夢の展開をある程度自分の意図する方向へ導くことが可能になります。例えば、悪夢に出てきた怪物に立ち向かったり、自由に空を飛んだり、といった体験ができます。

明晰夢を見るためのテクニックとして、以下のようなものが知られています。

- リアリティ・テスティング(現実確認): 日中に何度も「今、自分は夢を見ているか?」と自問し、現実であることを確認する癖をつける方法です。例えば、壁を押してみる(現実なら通り抜けられない)、自分の手を見る(夢の中では形が歪むことがある)、時計の文字を二度見する(夢の中では文字が変化しやすい)といった行動を習慣化します。これを繰り返すことで、夢の中でも同じ行動をとり、「これは夢だ」と気づくきっかけになります。

- MILD法(Mnemonic Induction of Lucid Dreams): 夜中に一度目覚めた後、再び眠りにつく際に「次に夢を見たら、それが夢であることに気づく」と強く自己暗示をかける方法です。

- 夢日記: 夢を記録する習慣は、夢への意識を高め、内容を鮮明に記憶する助けとなり、結果的に明晰夢を誘発しやすくします。

また、明晰夢に至らなくても、「夢のインキュベーション」という方法で、見たい夢のテーマに影響を与えることも試みられています。これは、寝る前に特定のテーマ(例:「亡くなったペットに会いたい」「仕事のアイデアが欲しい」)について集中して考えたり、関連する写真を見たりすることで、その内容が夢に現れるよう促すテクニックです。

完全に自由自在とはいかないものの、夢は全くの受動的な体験ではなく、意識的な働きかけによって、その内容に関与できる可能性があるのです。

夢を覚えていないのはなぜ?

「自分は全く夢を見ない」と言う人がいますが、科学的には、健康な人であれば毎晩必ず複数の夢を見ています。では、なぜ多くの夢は記憶に残らないのでしょうか。それにはいくつかの理由が考えられます。

- 脳の記憶メカニズム: 夢を主に見るレム睡眠中は、脳は活発に活動していますが、記憶の形成に重要な役割を果たす神経伝達物質(ノルアドレナリンやセロトニン)のレベルが低下し、記憶を司る前頭前野の働きも抑制されています。そのため、夢の体験が長期記憶として脳に定着しにくい状態になっています。夢は、いわば「書き込み禁止モード」の脳で見ているようなものなのです。

- 目覚め方: 夢を覚えているかどうかは、どの睡眠段階で目覚めたかに大きく左右されます。レム睡眠の最中や、その直後に目が覚めると、夢の内容を鮮明に覚えている可能性が高くなります。一方で、深いノンレム睡眠中にアラームなどで無理やり起こされると、直前に見ていた夢の記憶はほとんど消えてしまいます。

- 内容の重要度: 脳は、その情報が生存や学習にとって重要かどうかを判断し、重要でないと判断した情報はすぐに忘れるようにできています。多くの夢は非論理的で脈絡がないため、脳が「重要でない情報」と判断し、記憶に残さないと考えられます。

- ストレスや疲労: 心身が極度に疲れていると、脳は休息を最優先し、夢の記憶を保持する余裕がなくなります。ストレスが多い時も同様に、夢を忘れやすくなる傾向があります。

夢を覚えていたい場合は、目覚めたらすぐに体を動かさず、数分間、見た夢の内容を静かに思い出す時間を作ることや、枕元に置いた夢日記に書き留めることが効果的です。

全く夢を見ないことはある?

前述の通り、「夢を覚えていない」だけで、実際にはほとんどの人が毎晩夢を見ています。したがって、本人が「全く夢を見ない」と感じている場合、そのほとんどは「夢を記憶していない」だけと言えます。

しかし、例外的に夢を見る頻度が極端に少なくなる、あるいは夢の体験自体が失われるケースも、非常に稀ながら存在します。

- 特定の脳の損傷: 夢の生成に関わる脳幹の一部や、視覚情報を処理する領域に損傷を負った場合、夢を見る能力そのものが失われることがあると報告されています。

- 特定の薬物の影響: 一部の抗うつ薬など、レム睡眠を強く抑制する作用のある薬を服用している期間は、夢を見る機会が減少することがあります。

- 重度の睡眠障害: レム睡眠が極端に現れないような特殊な睡眠障害の場合、夢を見る体験が少なくなる可能性があります。

ただし、これらは極めて例外的なケースです。一般的に、健康な人が「夢を見ない」と感じるのは、単に忘れているだけです。夢を見ないこと自体を心配する必要は全くありません。むしろ、ぐっすり眠れていて、夢を覚えていないというのは、脳がしっかりと休息できている証拠とポジティブに捉えることもできるでしょう。もし、睡眠に関する他の症状(日中の過度な眠気、不眠など)がなく、快適に眠れているのであれば、全く問題ありません。

まとめ

この記事では、夢の正体からそのメカニズム、種類、そして悪夢の原因と対策、さらには良い夢を見るための方法まで、夢に関する様々な側面を包括的に探求してきました。

最後に、本記事の重要なポイントを改めて整理します。

- 夢は記憶の断片から作られる: 夢は、日中の経験や過去の記憶、感情などが、主にレム睡眠中に脳内で再編集されて生まれる生理現象です。

- 夢には重要な役割がある: 夢を見ることには、記憶の整理・定着、感情の調整、心身のコンディション把握、そして危険のシミュレーションといった、私たちの心と体の健康を維持するための複数の重要な役割があると考えられています。

- 悪夢は心と体からのSOSサイン: 頻繁に見る悪夢は、ストレス、不安、生活習慣の乱れ、体調不良など、何らかの問題を抱えているサインです。不快な体験ではありますが、それは自分自身を見つめ直し、ライフスタイルを改善する良い機会と捉えることができます。

- 対策と工夫で睡眠の質は向上する: ストレス解消、リラックスできる入眠儀式の導入、生活習慣や睡眠環境の見直しといった対策を講じることで、悪夢を減らし、睡眠全体の質を高めることが可能です。セルフケアで改善しない場合は、専門家への相談も有効な選択肢です。

- 夢と上手に付き合うことで人生は豊かになる: 良い夢を見るための工夫をしたり、夢占いを自己分析のツールとして活用したり、夢日記をつけたりすることで、夢は単なる夜の出来事から、自分の内面を理解し、日々の生活をよりポジティブにするための味方になり得ます。

夢は、私たちの最もプライベートで深遠な内面世界を映し出す鏡です。その不思議な世界を理解し、夢が発するメッセージに耳を傾けることは、自己理解を深め、より健康でバランスの取れた生活を送るための大きな助けとなるでしょう。

今夜見る夢が、あなたにとって穏やかで、そして何か新しい気づきを与えてくれるものであることを願っています。質の高い睡眠と良い夢は、明日のあなたを創る大切な要素なのです。