「ぐっすり眠ったはずなのに、夜中に何度も目が覚めてしまう」「一度起きるとなかなか寝付けない」そんな悩みを抱えていませんか。途中で目が覚めると、睡眠時間が十分に確保できず、日中の活動にも支障をきたすことがあります。この現象は「中途覚醒」と呼ばれ、多くの人が経験する睡眠の問題の一つです。

この記事では、夜中に目が覚める「中途覚醒」について、その基本的な知識から、考えられる様々な原因を深掘りします。ストレスや生活習慣、睡眠環境、さらには加齢やホルモンバランスの変化まで、多角的な視点から原因を徹底解説。

さらに、今日からすぐに実践できる具体的な対策を10個厳選して紹介します。生活リズムの整え方から、食事や運動、寝室環境の改善まで、科学的根拠に基づいた効果的な方法を分かりやすくお伝えします。また、万が一夜中に目が覚めてしまった際の正しい対処法と、逆にやってはいけないNG行動についても詳しく解説。セルフケアで改善が見られない場合に考えられる病気や、受診すべき診療科についても触れており、睡眠に関する悩みをトータルでサポートする内容となっています。

この記事を読めば、あなたを悩ませる中途覚醒の原因が明らかになり、質の高い睡眠を取り戻すための具体的な一歩を踏み出せるはずです。朝までぐっすり眠り、すっきりとした目覚めを迎えるための知識を、ぜひここで手に入れてください。

目次

夜中に目が覚める「中途覚醒」とは

夜中に目が覚めるという現象は、医学的に「中途覚醒」と呼ばれ、不眠症の代表的な症状の一つに分類されます。不眠症というと「寝つきが悪い(入眠障害)」ことをイメージする方が多いかもしれませんが、実は睡眠の途中で目が覚めてしまう「中途覚醒」や、朝早くに目が覚めてしまう「早朝覚醒」、ぐっすり眠った感じがしない「熟眠障害」も不眠症に含まれます。

中途覚醒の明確な定義は「睡眠の途中で意図せず目が覚め、その後なかなか寝付けない状態」を指します。一度や二度、夜中にトイレなどで目が覚めること自体は、誰にでも起こりうる生理的な現象です。特に加齢とともに睡眠は浅くなる傾向があるため、目が覚める回数が増えること自体は異常ではありません。

問題となるのは、その状態が週に2回以上、少なくとも1ヶ月以上にわたって続き、日中の眠気、倦怠感、集中力の低下、気分の落ち込みといった心身の不調を引き起こしている場合です。このような状態が続くと、日常生活や社会生活に支障をきたすため、不眠症としての対処が必要となります。

中途覚醒が心身に与える影響は深刻です。まず、睡眠が分断されることで、脳と体を十分に休息させることができません。特に、睡眠の深い段階である「ノンレム睡眠」が不足すると、成長ホルモンの分泌が滞り、体の修復や疲労回復が十分に行われなくなります。その結果、翌日に持ち越される疲労感や倦怠感につながります。

また、脳の機能にも影響が及びます。睡眠中、脳は記憶の整理や定着を行っていますが、中途覚醒によってこのプロセスが妨げられると、集中力や記憶力、判断力の低下を引き起こす可能性があります。仕事や学業のパフォーマンスが落ちるだけでなく、単純なミスが増えたり、事故のリスクが高まったりすることもあります。

精神面への影響も無視できません。「また夜中に目が覚めるのではないか」という不安が、かえって睡眠へのプレッシャーとなり、さらなる不眠を招くという悪循環に陥ることがあります。これを精神生理性不眠症と呼びます。睡眠不足は、イライラや不安感を増大させ、気分を落ち込ませる原因にもなり、長期的にはうつ病などの精神疾患のリスクを高めることも指摘されています。

このように、単なる「寝不足」で片付けられないのが中途覚醒の怖いところです。しかし、多くの人が経験する一般的な悩みであることも事実です。その原因は一つではなく、ストレス、生活習慣、睡眠環境、身体的な要因など、様々な要素が複雑に絡み合って生じます。

重要なのは、自分の生活の中に潜む中途覚醒の原因を正しく理解し、適切な対策を講じることです。原因が分かれば、対処法も見えてきます。この後の章では、中途覚醒を引き起こす具体的な原因を一つひとつ詳しく解説し、誰でも今日から始められる改善策を提案していきます。まずは、ご自身の状況と照らし合わせながら、原因を探ることから始めてみましょう。

夜中に目が覚める主な原因

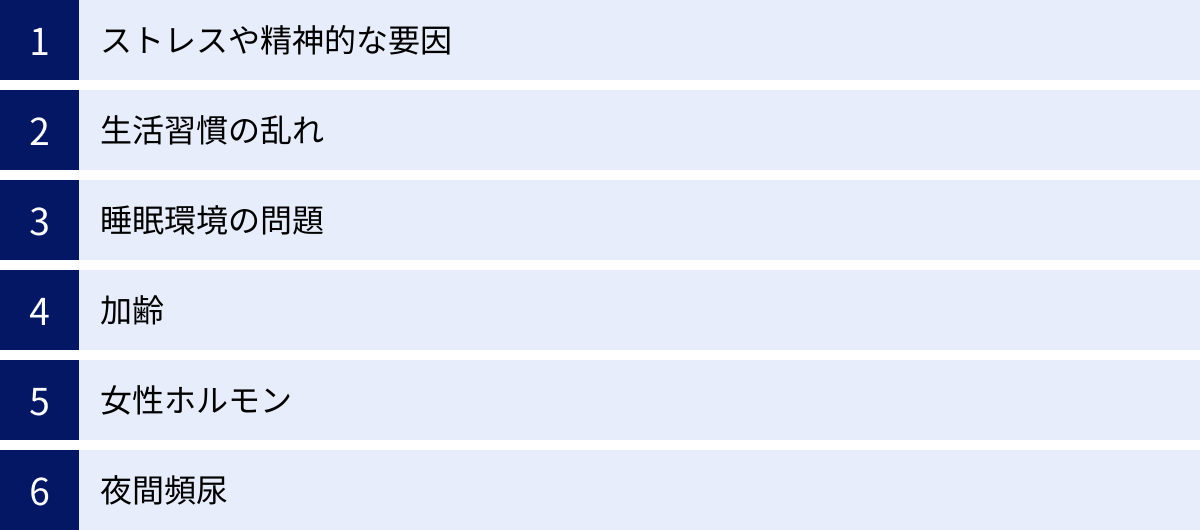

夜中に目が覚めてしまう「中途覚醒」は、なぜ起こるのでしょうか。その原因は多岐にわたり、単一の理由だけでなく、複数の要因が重なっているケースがほとんどです。ここでは、中途覚醒の主な原因を「ストレスや精神的な要因」「生活習慣の乱れ」「睡眠環境の問題」「加齢」「女性ホルモン」「夜間頻尿」の6つのカテゴリーに分けて、それぞれを詳しく掘り下げていきます。ご自身の生活を振り返りながら、当てはまるものがないか確認してみましょう。

ストレスや精神的な要因

現代社会において、ストレスは睡眠の質を低下させる最大の要因の一つです。仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、家庭内の問題、経済的な不安など、過度なストレスは心身を緊張状態に保ち、安らかな眠りを妨げます。

そのメカニズムには、自律神経の働きが大きく関わっています。自律神経には、体を活動的にする「交感神経」と、リラックスさせる「副交感神経」の2つがあります。通常、日中は交感神経が優位に働き、夜になってリラックスする時間になると副交感神経が優位に切り替わることで、自然な眠りへと誘われます。

しかし、強いストレスにさらされていると、夜になっても交感神経が活発なままの状態が続いてしまいます。これは、ストレスに対抗するために分泌されるコルチゾールというホルモンの影響です。コルチゾールは「ストレスホルモン」とも呼ばれ、心拍数や血圧、血糖値を上昇させて体を覚醒させる働きがあります。このコルチゾールの分泌が夜間も高いレベルで続くと、脳が興奮状態から抜け出せず、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなってわずかな物音でも目が覚めやすくなったりするのです。

また、うつ病や不安障害といった精神疾患が背景に隠れている場合もあります。特にうつ病の睡眠障害では、入眠困難よりも中途覚醒や早朝覚醒が特徴的とされています。これは、気分の調整に関わるセロトニンなどの神経伝達物質のバランスが崩れ、睡眠リズムを正常に保てなくなるためと考えられています。気分の落ち込みや何事にも興味が持てないといった症状が2週間以上続く場合は、単なるストレスと片付けず、専門医への相談を検討することが重要です。

生活習慣の乱れ

日々の何気ない生活習慣が、睡眠の質を大きく左右し、中途覚醒の原因となっていることが少なくありません。特に注意すべきは「睡眠時間」「食事や飲み物」「運動」の3つの要素です。

不規則な睡眠時間

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を調節する「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が正常に働くことで、夜になると自然に眠くなり、朝になるとすっきりと目覚めることができます。しかし、不規則な生活はこのリズムを簡単に狂わせてしまいます。

例えば、平日は寝不足で、休日に「寝だめ」をするという生活パターン。これは一見、睡眠不足を解消しているように見えますが、実際には体内時計を混乱させる原因となります。平日と休日の起床・就寝時間のズレは「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」と呼ばれ、海外旅行の時差ぼけと同じような状態を体内で引き起こします。その結果、月曜日の朝に起きるのが辛くなるだけでなく、睡眠リズム全体が乱れ、夜中に目が覚めやすくなるのです。同様に、シフト勤務や夜勤なども、体内時計を一定に保つことが難しく、中途覚醒のリスクを高める要因となります。健やかな睡眠のためには、毎日できるだけ同じ時間に起き、同じ時間に寝ることが基本です。

就寝前の食事やカフェイン・アルコールの摂取

就寝前の飲食は、睡眠の質に直接的な影響を与えます。

- 就寝前の食事: 夜遅くに食事をとると、睡眠中も胃や腸が消化活動を続けなければならず、内臓が休まりません。特に、脂っこいものや量の多い食事は消化に時間がかかり、深部体温が下がりにくくなるため、眠りが浅くなる原因となります。就寝の3時間前までには食事を終えるのが理想です。

- カフェイン: コーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。カフェインは、眠気を誘うアデノシンという物質の働きをブロックするため、脳を覚醒させます。その効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分~1時間でピークに達し、4~6時間程度持続すると言われています。夕方以降のカフェイン摂取は、寝つきを悪くするだけでなく、睡眠を浅くして中途覚醒を引き起こすため、避けるべきです。

- アルコール: 「寝酒」としてお酒を飲む習慣がある人もいますが、これは睡眠にとって逆効果です。アルコールは確かに入眠を促進する作用がありますが、それは一時的なもの。アルコールが体内で分解される過程で生成されるアセトアルデヒドという物質には覚醒作用があり、睡眠の後半になると眠りを浅くしてしまいます。さらに、アルコールには利尿作用があるため夜中にトイレで目覚めやすくなるほか、筋肉を弛緩させる作用によっていびきや睡眠時無呼吸を悪化させる可能性もあります。寝るための飲酒は、結果的に睡眠の質を著しく低下させる行為だと認識しましょう。

運動不足

日中の適度な運動は、夜の快眠に不可欠な要素です。運動には、心地よい疲労感を生み出し、眠りへの欲求(睡眠圧)を高める効果があります。また、運動によって上昇した深部体温が、夜にかけて下がっていく過程で、スムーズな入眠が促されます。

逆に、運動不足で日中の活動量が少ないと、体温のメリハリがつかず、睡眠圧も十分に高まりません。その結果、なかなか寝付けなかったり、眠りが浅くて夜中に目が覚めやすくなったりします。デスクワーク中心で体を動かす機会が少ない人は、意識的に運動を取り入れることが、中途覚醒の改善につながります。

睡眠環境の問題

見落としがちですが、寝室の環境も睡眠の質を大きく左右する重要な要素です。暑すぎたり、明るすぎたり、うるさかったりする環境では、脳や体が十分にリラックスできず、中途覚醒の原因となります。

不適切な室温・湿度

人間が快適に眠るためには、適切な温度と湿度が保たれていることが重要です。一般的に、睡眠に適した寝室の環境は、室温が夏場で25~26℃、冬場で22~23℃、湿度は年間を通じて50~60%が目安とされています。

夏場に寝苦しくて何度も目が覚める経験は誰にでもあるでしょう。室温が高いと、体から熱をうまく放出できず、深部体温が下がらないため眠りが浅くなります。逆に冬場、寒すぎると体が緊張して血管が収縮し、これもまた安眠を妨げます。エアコンのタイマー機能を活用したり、季節に合った寝具を使ったりして、一晩中快適な温湿度を保つ工夫が必要です。

明るすぎる照明や騒音

- 光: 光は、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑制する働きがあります。たとえ目を閉じていても、まぶたを通して光を感じると、脳は「朝だ」と勘違いしてメラトニンの分泌を止めてしまいます。豆電球をつけたまま寝る習慣がある人や、遮光性の低いカーテンで寝ている人は、知らず知らずのうちに睡眠の質を下げている可能性があります。スマートフォンやテレビなどの電子機器の光も同様です。寝室はできるだけ真っ暗にすることが理想です。

- 音: 睡眠中、意識はなくても聴覚は働いています。車の音、近隣の生活音、家族のいびき、時計の秒針の音など、40デシベル(図書館内の静けさ程度)を超える音は睡眠を妨げると言われています。特に、突発的な大きな音は、脳を覚醒させる引き金になります。騒音が気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシンなどを活用するのも一つの方法です。

体に合わない寝具

毎日使うマットレスや枕が体に合っていないと、快適な睡眠は得られません。

- マットレス: 硬すぎると体の特定の部分(肩や腰)に圧力が集中して血行が悪くなり、痛みで目が覚めることがあります。逆に柔らかすぎると、腰が沈み込んで不自然な寝姿勢になり、腰痛の原因となります。適度な硬さで体圧をうまく分散させ、スムーズな寝返りが打てるマットレスを選ぶことが重要です。

- 枕: 枕の高さが合っていないと、首や肩に負担がかかり、いびきや肩こり、頭痛を引き起こします。高すぎる枕は気道を圧迫し、低すぎる枕は首が反ってしまいます。理想的なのは、立っている時と同じ自然な頸椎のカーブを保てる高さの枕です。

これらの寝具による不快感や痛みは、睡眠中に無意識のストレスとなり、眠りを浅くして中途覚醒の原因となります。

加齢による睡眠パターンの変化

年齢を重ねると、睡眠のパターンに生理的な変化が生じます。若い頃と比べて「眠りが浅くなった」「夜中に目が覚めやすくなった」と感じるのは、ごく自然なことです。

加齢による主な変化は、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)の時間が減少し、浅いノンレム睡眠やレム睡眠の割合が増えることです。深い睡眠が減るため、ちょっとした物音や尿意などで目が覚めやすくなります。また、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌量も、加齢とともに減少する傾向があります。

さらに、体内時計のリズムが前進し、早寝早起きになるのも高齢者の特徴です。夜9時頃に眠くなり、朝4時や5時に目が覚めてしまうというパターンです。早く寝る分、夜中に目が覚めてしまうことも多くなります。これらは病的なものではなく、加齢に伴う生理的な現象ですが、生活習慣の工夫によってある程度は改善が可能です。

女性ホルモンの影響

女性は、ライフステージを通じてホルモンバランスが大きく変動し、それが睡眠に影響を与えることがあります。

- 月経周期: 排卵後から月経前にかけては、黄体ホルモン(プロゲステロン)の分泌が増えます。このホルモンには体温を上げる作用があるため、夜になっても深部体温が下がりにくく、眠りが浅くなることがあります。

- 妊娠: 妊娠中は、ホルモンバランスの急激な変化に加え、つわり、お腹が大きくなることによる身体的な不快感、胎動、頻尿など、様々な要因で睡眠が妨げられやすくなります。

- 更年期: 閉経前後の更年期(一般的に45~55歳頃)には、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が急激に減少します。エストロゲンは、自律神経の働きを安定させたり、気分を落ち着かせるセロトニンの生成に関わったりしているため、その減少は心身に様々な不調をもたらします。代表的な症状が、突然体が熱くなるホットフラッシュ(ほてり)や寝汗です。これらが夜間に起こると、不快感で目が覚めてしまい、中途覚醒の直接的な原因となります。

夜間頻尿

夜間にトイレのために1回以上起きる状態を「夜間頻尿」と呼びます。中途覚醒の原因として非常に多く、特に中高年以降では大きな悩みの一つです。

原因は様々で、就寝前の水分や利尿作用のある飲み物(アルコール、カフェイン)の過剰摂取といった生活習慣に起因するものから、病気が隠れている場合もあります。

加齢に伴い、夜間の尿量を減らす抗利尿ホルモンの分泌が低下することも一因です。また、男性の場合は前立腺肥大症、女性の場合は過活動膀胱や骨盤底筋の緩みなどが原因となることがあります。さらに、高血圧、糖尿病、心臓病、腎臓病といった全身性の疾患が、夜間頻尿を引き起こしている可能性も考えられます。2回以上トイレに起きるのが常態化している場合は、一度、泌尿器科や内科で相談してみることをお勧めします。

今日からできる!夜中に目が覚めないための対策10選

夜中に目が覚める原因を理解したところで、次はその悩みを解消するための具体的な対策を見ていきましょう。ここでは、専門的な知識がなくても、今日からすぐに生活に取り入れられる10個の実践的な方法を厳選してご紹介します。一つひとつは小さな工夫かもしれませんが、継続することで睡眠の質は着実に向上します。ぜひ、ご自身のライフスタイルに合わせて、できることから始めてみてください。

① ストレスを上手に解消する

原因の章でも触れた通り、ストレスは交感神経を刺激し、睡眠を妨げる最大の敵です。日中に感じたストレスを、眠る時間まで持ち越さないことが快眠の鍵となります。

- 自分に合ったリラクゼーション法を見つける: 人によってリラックスできる方法は異なります。あなたにとって心地よいと感じる方法を見つけ、就寝前の習慣にしてみましょう。

- 腹式呼吸: ゆっくりと鼻から息を吸い込み、お腹を膨らませ、口から時間をかけて息を吐き出します。これを数分間繰り返すだけで、副交感神経が優位になり、心身がリラックスモードに切り替わります。

- 漸進的筋弛緩法: 体の各部位の筋肉に意図的に力を入れて緊張させ、その後一気に力を抜いて弛緩させる方法です。緊張と弛緩の感覚を意識することで、リラックス状態を深く感じられます。

- アロマテラピー: ラベンダーやカモミール、サンダルウッドなど、鎮静作用のある香りのエッセンシャルオイルをアロマディフューザーで香らせたり、ティッシュに数滴垂らして枕元に置いたりするのも効果的です。

- 趣味や好きなことに没頭する時間を作る: 読書、音楽鑑賞、映画、軽いストレッチやヨガなど、自分が心から楽しめる時間を持つことは、最高のストレス解消法です。

- 悩みを書き出す: 頭の中でぐるぐると考え続けてしまう心配事や悩みは、一度紙に書き出してみましょう。思考が整理され、「今考えても仕方ないこと」と「明日やるべきこと」を切り分けることができます。頭の中から不安を外に出す(ブレインダンプ)ことで、心を軽くして眠りにつきやすくなります。

② 生活リズムを整える

体内時計を正常に保つことは、質の高い睡眠の土台となります。毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きることを心がけましょう。

特に重要なのは、起床時間を一定にすることです。夜更かしをしてしまっても、翌朝はいつもの時間に起きるようにしましょう。休日の「寝だめ」は、体内時計を狂わせる「ソーシャル・ジェットラグ」の原因となります。平日との起床時間の差は、できれば1時間、最大でも2時間以内に留めるのが理想です。最初は辛く感じるかもしれませんが、起床時間を固定することで、夜になると自然に眠気が訪れるようになります。

③ 朝日を浴びて体内時計をリセットする

起床時間を一定にすることとセットで実践したいのが、朝起きたらすぐに太陽の光を浴びることです。

私たちの体内時計は、厳密には24時間より少し長い周期を持っているため、毎日リセットする必要があります。そのリセットボタンの役割を果たすのが「光」です。朝の強い光を浴びると、脳にある体内時計の中枢が刺激され、時計の針がリセットされます。

同時に、光を浴びることで、精神を安定させる働きのある神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活発になります。このセロトニンは、日中の活動性を高めてくれるだけでなく、夜になると睡眠を促すホルモン「メラトニン」の原料となります。つまり、朝の行動が、その日の夜の眠りの質を決定づけているのです。

起床後1時間以内に、15分から30分程度、屋外で太陽の光を浴びるのが理想です。散歩やベランダで朝食をとるなど、生活の中に組み込んでみましょう。曇りや雨の日でも、室内灯よりはるかに強い光量があるので、屋外に出るだけで十分な効果が期待できます。

④ 適度な運動を習慣にする

日中に体を動かすことは、夜の快眠に直結します。運動には主に2つの快眠効果があります。

- 睡眠圧を高める: 適度な運動による心地よい疲労感は、「眠りたい」という欲求、すなわち睡眠圧を高めます。

- 深部体温のメリハリを作る: 運動をすると一時的に深部体温(体の内部の温度)が上昇します。その後、体温が下がっていく過程で強い眠気が誘発されます。

効果的なのは、ウォーキングやジョギング、水泳、サイクリングなどのリズミカルな有酸素運動です。週に3~5回、1回30分程度を目安に続けるのが理想です。運動を行う時間帯は、夕方から夜の初め(就寝の3時間前くらいまで)が最も効果的とされています。この時間帯に運動で体温を上げておくと、ちょうど眠る時間帯に体温が下がり、スムーズな入眠につながります。ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を刺激してしまい逆効果なので注意しましょう。

⑤ 就寝前の食事や飲み物を見直す

寝る前の飲食習慣は、睡眠の質を直接的に左右します。

- 食事: 夕食は就寝の3時間前までには済ませましょう。消化活動が睡眠を妨げないようにするためです。内容は、脂っこいものや香辛料の強いものを避け、消化の良いもの(魚、鶏むね肉、豆腐、野菜など)を中心に摂るのがおすすめです。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、ウーロン茶、コーラ、エナジードリンク、チョコレートなどに含まれるカフェインは、覚醒作用が4時間以上続くことがあります。午後3時以降はカフェインを含むものの摂取を控えるのが賢明です。

- アルコール: 「寝酒」は中途覚醒の大きな原因です。寝つきは良くなるかもしれませんが、睡眠の後半で眠りが浅くなり、利尿作用でトイレも近くなります。睡眠の質を優先するなら、就寝前の飲酒は避けるべきです。

⑥ 入浴は寝る90分前までに済ませる

入浴は、運動と同様に深部体温をコントロールすることで快眠をサポートします。

入浴によって一時的に上昇した深部体温は、その後、手足から熱を放出して急激に下がっていきます。この深部体温の低下が、強い眠気を引き起こすスイッチとなります。最も効果的な入浴のタイミングは、就寝の90分から120分前です。

お湯の温度は、38℃~40℃程度のぬるめが最適です。熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激してしまい、体を覚醒させてしまうので逆効果です。ぬるめのお湯に15~20分ほどゆっくり浸かり、心身ともにリラックスしましょう。時間がない場合は、足湯だけでも血行が促進され、同様の効果が期待できます。

⑦ 快適な睡眠環境を整える

寝室が快適な「眠るための空間」になっているか、見直してみましょう。「温度・湿度」「光」「音」の3つの要素を最適化することがポイントです。

| 項目 | 推奨される環境 | 対策例 |

|---|---|---|

| 温度 | 夏:25~26℃、冬:22~23℃ | エアコンのタイマー機能活用、季節に合わせた寝具の使用 |

| 湿度 | 通年:50~60% | 加湿器・除湿器の利用、濡れタオルを干す |

| 光 | できるだけ真っ暗に | 遮光等級の高いカーテン、アイマスク、電子機器の光を消す |

| 音 | 静かな環境(40デシベル以下) | 耳栓、ホワイトノイズマシン、二重窓、厚手のカーテン |

特に光は重要です。寝室は真っ暗にするのが基本。豆電球や常夜灯も消しましょう。電子機器の待機ランプの光も意外と気になるものです。テープで覆うなどの工夫をおすすめします。

⑧ 自分に合った寝具を選ぶ

毎日6~8時間、体を預ける寝具は、睡眠の質を左右する重要なパートナーです。体に合わない寝具は、不快感や痛みを生じさせ、中途覚醒の原因となります。

- マットレス: 立っている時の自然な背骨のS字カーブを、寝ている時も維持できるものが理想です。柔らかすぎて腰が沈み込んだり、硬すぎて肩や腰に圧力がかかったりしないかチェックしましょう。スムーズに寝返りが打てるかどうかも重要なポイントです。

- 枕: 仰向けに寝た時に、顔の角度が約5度になるのが理想的な高さとされています。横向きに寝る場合は、首の骨が背骨と一直線になる高さを選びましょう。素材も、通気性やフィット感など、自分の好みに合わせて選びます。

寝具には寿命があります。マットレスは8~10年、枕は素材にもよりますが1~3年が買い替えの目安です。へたりや体の痛みを感じたら、見直しのサインです。

⑨ 寝る前のスマートフォンやPCの利用を控える

スマートフォンやPC、タブレットなどの画面が発するブルーライトは、太陽光に多く含まれる波長の光です。夜にこの光を浴びると、脳は「昼間だ」と錯覚し、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。

また、SNSやニュース、動画などの情報は、内容に関わらず脳を興奮させ、交感神経を優位にします。眠る準備をしている体を、無理やり覚醒モードに引き戻してしまうのです。就寝の1~2時間前には、デジタルデバイスの使用を完全にやめるのが理想です。どうしても使う必要がある場合は、画面の明るさを最低限にし、ブルーライトカット機能(ナイトモード)を活用しましょう。しかし、最も効果的なのは、デバイスそのものから離れることです。

⑩ 昼寝は15時までに20分程度にする

日中に強い眠気を感じる場合、短い昼寝は有効です。午後のパフォーマンスを回復させる効果が期待できます。しかし、昼寝の仕方には注意が必要です。

長すぎる昼寝(30分以上)や、夕方以降(15時以降)の昼寝は、夜の睡眠に悪影響を及ぼします。夜間の睡眠圧を下げてしまい、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めやすくなったりする原因となるのです。

昼寝をするなら、「15時までに20分以内」というルールを守りましょう。これは「パワーナップ」と呼ばれ、深い睡眠に入る前に起きることで、夜の睡眠に影響を与えずに頭をすっきりさせることができます。昼寝の直前にコーヒーを一杯飲む「コーヒーナップ」もおすすめです。カフェインが効き始めるのが約20~30分後なので、ちょうど目覚める頃にシャキッとできます。

夜中に目が覚めてしまった時の正しい対処法

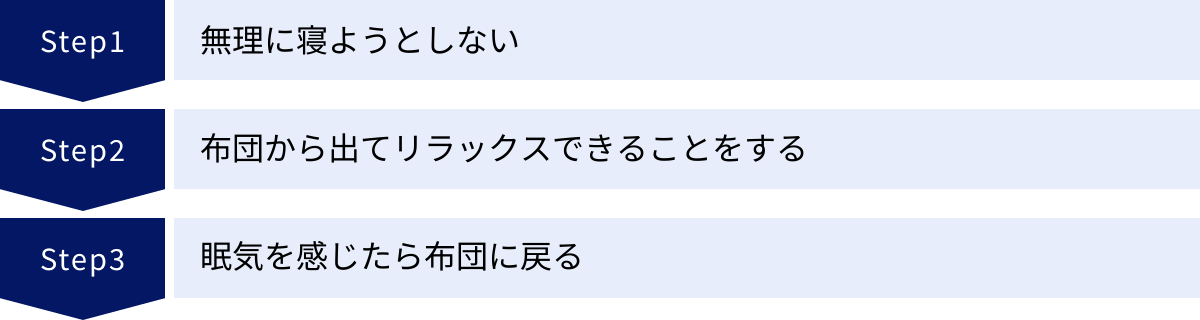

どれだけ対策を講じても、ストレスや体調の変化で夜中に目が覚めてしまうことはあります。そんな時、どう対処するかが、その後の睡眠の質を大きく左右します。焦って無理に寝ようとすると、かえって目が冴えてしまう悪循環に陥りがちです。ここでは、目が覚めてしまった時に試してほしい、正しい対処法を3つのステップでご紹介します。

無理に寝ようとしない

夜中に目が覚めてしまった時、多くの人が最初に考えるのは「早く寝直さなければ」ということでしょう。しかし、この「眠らなければ」という焦りやプレッシャーこそが、安らかな眠りを遠ざける最大の要因です。

眠ろうと意識すればするほど、脳は活発に働き始め、体は緊張状態になります。交感神経が優位になり、心拍数が上がり、体はリラックスとは程遠い「覚醒モード」に入ってしまうのです。これは「努力逆転の法則」とも言われ、頑張れば頑張るほど、望む結果から遠ざかる典型的な例です。

まずは、「眠れなくても大丈夫」と自分に言い聞かせ、心を落ち着かせることが大切です。横になったまま、ただ静かに目を閉じているだけでも、体は休息を得ています。無理に眠ろうとせず、リラックスすることに意識を向けましょう。一つの目安として、布団の中で15分から20分経っても眠れないようであれば、次のステップに進むことをお勧めします。

布団から出てリラックスできることをする

15分以上眠れない状態が続くなら、一度思い切って布団から出てみましょう。これは、「ベッド(布団)=眠れない場所」というネガティブな条件付けを防ぐために非常に重要です。眠れないままベッドに居続けると、脳が「ベッドは苦痛な場所、覚醒する場所」と学習してしまい、不眠が悪化する原因(精神生理性不眠症)になりかねません。

布団から出たら、寝室とは別の薄暗い部屋で、心からリラックスできる、単調で受け身な活動をしてみましょう。重要なのは、脳を興奮させないことです。強い光を浴びたり、頭を使ったりする活動は避けなければなりません。

温かい飲み物を飲む

体を内側から温めることは、副交感神経を優位にし、リラックス効果を高めます。ただし、飲み物の種類には注意が必要です。

- おすすめの飲み物:

- ホットミルク: 牛乳に含まれるトリプトファンは、睡眠ホルモン・メラトニンの材料となるセロトニンの生成を助けます。

- ハーブティー: カモミール、ラベンダー、パッションフラワーなどには鎮静作用があり、心を落ち着かせる効果が期待できます。もちろん、カフェインフリーのものを選びましょう。

- 白湯: 何も加えない温かいお湯でも、体を温め、リラックスを促す効果があります。

- 避けるべき飲み物: カフェインを含むコーヒー、緑茶、紅茶や、覚醒作用のあるアルコールは絶対に避けましょう。

読書や静かな音楽を聴く

脳を過度に刺激しない、穏やかな活動もおすすめです。

- 読書: ストーリーがエキサイティングな小説や、難しい専門書は避けましょう。少し退屈に感じるくらいの、穏やかな内容の本が適しています。また、スマートフォンやタブレットでの電子書籍はブルーライトを浴びてしまうため、間接照明の下で紙媒体の本を読むのが理想です。

- 音楽: 歌詞のない、ゆったりとしたテンポのヒーリングミュージックやクラシック音楽、川のせせらぎや雨音などの自然音は、心を落ち着かせ、眠気を誘うのに効果的です。ヘッドホンで大音量で聴くのではなく、スピーカーから静かに流すのが良いでしょう。

その他、簡単なストレッチや瞑想、編み物などの単調な手作業も、心を無にしてリラックスするのに役立ちます。

眠気を感じたら布団に戻る

リラックスできる活動をしているうちに、自然とあくびが出たり、まぶたが重くなったりと、眠気のサインが現れるのを待ちます。焦らず、自然な眠気が訪れるまで待つことが重要です。

そして、「眠いな」と感じて初めて、布団に戻りましょう。このプロセスを繰り返すことで、「眠くなったら布団に入る」「布団は気持ちよく眠る場所」というポジティブな関連付けが再学習され、スムーズな入眠につながりやすくなります。

もし布団に戻ってもまた眠れなければ、再度布団から出てリラックスする時間を作ります。これを繰り返すのは面倒に感じるかもしれませんが、「眠れないまま布団で苦しむ」よりはるかに建設的な対処法です。この一連の行動は、不眠症の治療法の一つである「睡眠制限療法」や「刺激制御療法」の考え方にも基づいており、専門家も推奨する効果的な方法なのです。

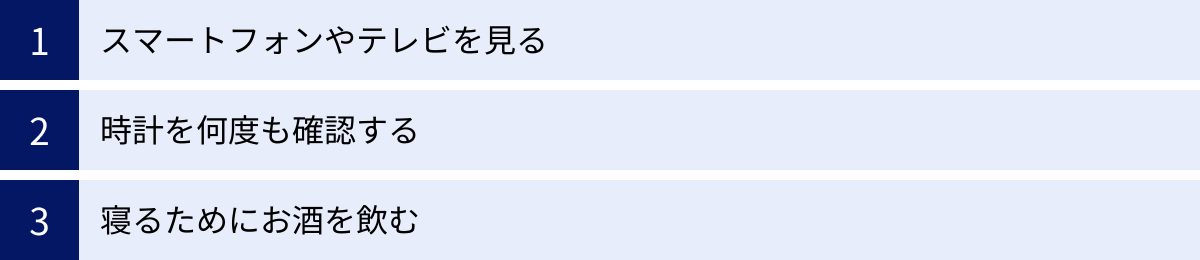

逆効果!目が覚めた時のNG行動

夜中に目が覚めた時、良かれと思ってやった行動が、実はさらなる覚醒を招き、睡眠を妨げる「NG行動」である場合があります。正しい対処法を知ると同時に、やってはいけないことを理解しておくことも、快眠を取り戻すためには非常に重要です。ここでは、多くの人がやりがちな3つの代表的なNG行動とその理由を詳しく解説します。

スマートフォンやテレビを見る

夜中に目が覚めて手持ち無沙汰になると、ついスマートフォンに手が伸びてしまう人は多いのではないでしょうか。しかし、これは睡眠にとって最も避けるべき行動の一つです。

その最大の理由は、スマートフォンやテレビ、PCなどの画面から発せられる「ブルーライト」にあります。ブルーライトは、太陽光にも含まれる非常にエネルギーの強い光で、私たちの体内時計に「今は昼間だ」という誤った信号を送ります。その結果、脳は睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を急激に抑制してしまいます。一度分泌が止まったメラトニンは、すぐには元に戻りません。つまり、ほんの数分スマホを見ただけでも、脳は完全に覚醒モードに切り替わってしまい、その後何時間も眠れなくなる可能性があるのです。

さらに、ブルーライトの問題だけではありません。SNSのタイムラインを眺めたり、ネットニュースを読んだり、動画を見たりすることは、その内容に関わらず脳に大量の情報を送り込み、思考を活発化させます。友人からのメッセージに返信を考えたり、気になるニュースに感情が動かされたりすることで、リラックスとは真逆の興奮状態に陥ってしまいます。「少しだけ」のつもりが、気づけば1時間以上経っていたという経験は、睡眠を深刻に破壊する行為なのです。目が覚めた時は、何があってもデジタルデバイスには触れない、と固く心に決めることが大切です。

時計を何度も確認する

目が覚めた時、今が何時なのか気になるのは自然な心理です。しかし、時計を確認する行為は、安らかな眠りに戻るのを妨げる大きな罠となります。

時計を見て「まだ午前2時か…」あるいは「もう朝の4時だ。あと2時間しか眠れない!」などと考えてしまうと、途端に時間に対するプレッシャーや焦りが生まれます。この「眠らなければ」という焦燥感は、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を促し、心拍数を上げ、体を緊張させてしまいます。結果として、脳はますます覚醒し、眠りから遠ざかっていくのです。

また、時計を見る行為は、「眠れない」という事実を繰り返し自分に認識させることにもつながります。「5分経った、まだ眠れない」「10分経った、まだだ…」と確認するたびに、不眠に対する不安やイライラが増幅され、ネガティブな感情のスパイラルに陥ります。

対策は非常にシンプルです。寝室に時計を置かない、あるいは視界に入らない場所に置くことです。スマートフォンも枕元から遠ざけ、アラームが鳴るまで時間は確認しないようにしましょう。時間を知ることは、睡眠の質を改善する上では百害あって一利なし、と覚えておきましょう。「眠れなくても横になっているだけで体は休まる」と割り切り、時間のことは完全に忘れるのが、再入眠への近道です。

寝るためにお酒を飲む

日々の晩酌とは別に、夜中に目が覚めてしまった時に「もう一度眠るために」とお酒を飲む、いわゆる「追い酒」をする人がいます。これは絶対に避けるべきNG行動です。

確かに、アルコールには中枢神経を抑制する作用があり、一時的に眠気を誘います。しかし、その効果は長くは続きません。アルコールが体内で分解される過程で生成されるアセトアルデヒドという物質には、実は覚醒作用があります。そのため、追い酒をして眠りについたとしても、数時間後にはアセトアルデヒドの血中濃度が上がり、以前よりもさらに浅い睡眠状態で、より強く覚醒してしまう可能性が高いのです。

さらに、アルコールには強い利尿作用があります。ただでさえ夜間頻尿に悩んでいる人が追い酒をすれば、さらにトイレが近くなり、自ら中途覚醒の原因を増やしていることになります。また、脱水症状を引き起こし、喉の渇きで目が覚めることもあります。

このように、寝るためにお酒を飲む行為は、睡眠の問題を解決するどころか、より深刻で質の悪い睡眠のサイクルを生み出す悪循環の入り口です。アルコールはあくまで嗜好品として楽しむものと割り切り、睡眠導入の手段として頼るのは今すぐにやめましょう。

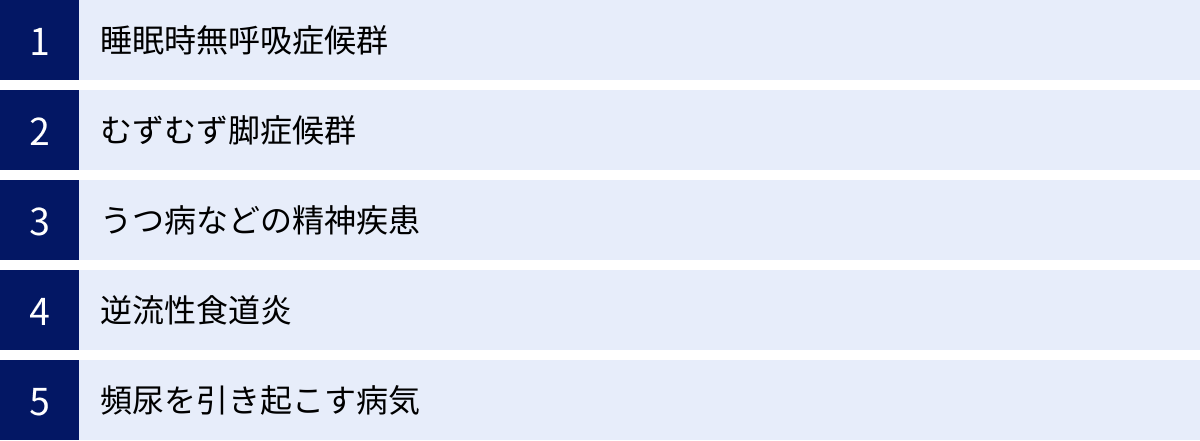

症状が続く場合に考えられる病気

生活習慣や睡眠環境を改善しても、夜中に目が覚める症状が一向に良くならない場合、その背景には何らかの病気が隠れている可能性があります。中途覚醒は、様々な疾患の一つの症状として現れることがあります。ここでは、代表的な5つの病気について、その特徴と中途覚醒との関連性を解説します。もし心当たりがある場合は、セルフケアに固執せず、専門の医療機関を受診することを強くお勧めします。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)は、睡眠中に呼吸が何度も止まったり、浅くなったりする状態を繰り返す病気です。10秒以上の呼吸停止(無呼吸)や、呼吸が著しく弱くなる状態(低呼吸)が、1時間あたり5回以上認められる場合に診断されます。

この病気が中途覚醒を引き起こすメカニズムは明確です。呼吸が止まると体内の酸素濃度が低下し、二酸化炭素濃度が上昇します。この低酸素状態を脳が「生命の危機」と察知し、体を覚醒させて呼吸を再開させようとします。この覚醒は非常に短時間であるため、本人は目が覚めた自覚がないことがほとんどです。しかし、この「マイクロアローザル(微小覚醒)」が一晩に何十回、何百回と繰り返されることで、睡眠は完全に分断され、深い眠りに入ることができなくなります。その結果、本人はぐっすり眠ったつもりがなく、日中に耐え難い眠気や倦怠感、集中力の低下といった症状が現れます。

大きないびき(特に、いびきが一時的に止まり、その後あえぐような大きな呼吸とともに再開するパターン)は、この病気の最も代表的なサインです。他にも、起床時の頭痛や口の渇き、夜間の頻尿なども特徴的な症状です。肥満や顎が小さい人に多いとされていますが、痩せている人でも発症する可能性があります。パートナーからいびきや無呼吸を指摘された場合は、速やかに睡眠外来や呼吸器内科を受診しましょう。

むずむず脚症候群

むずむず脚症候群(RLS: Restless Legs Syndrome)は、主に夕方から夜間にかけて、脚(時には腕などにも)に「むずむずする」「虫が這うような」「ピリピリする」といった、言葉で表現しがたい不快な感覚が現れる病気です。この不快感は、じっとしていると強くなり、脚を動かすと一時的に和らぐという特徴があります。

この耐えがたい不快な感覚のために、寝床に入ってもなかなか寝付けない(入眠障害)だけでなく、睡眠中に不快感で目が覚めてしまう(中途覚醒)ことも頻繁に起こります。また、睡眠中に本人の意思とは関係なく足がピクンと動く「周期性四肢運動障害」を合併することも多く、これも睡眠を妨げる原因となります。

原因はまだ完全には解明されていませんが、脳内の神経伝達物質であるドパミンの機能異常や、鉄分の不足が関与していると考えられています。特に、鉄欠乏性貧血のある女性や、妊娠中の女性、腎不全で透析を受けている患者さんなどに多く見られます。脚の不快感で眠れない、夜中に目が覚めるという症状に心当たりがあれば、睡眠外来や神経内科への相談を検討しましょう。

うつ病などの精神疾患

ストレスの項目でも触れましたが、中途覚醒はうつ病や不安障害といった精神疾患の非常に一般的な症状です。特にうつ病では、入眠障害よりも中途覚醒や、通常より2時間以上早く目が覚めてしまう早朝覚醒が特徴的とされています。

これは、気分や情動をコントロールするセロトニンやノルアドレナリンといった脳内の神経伝達物質のバランスが崩れることが、睡眠・覚醒のリズムを司るシステムに影響を及ぼすためと考えられています。

単に夜中に目が覚めるだけでなく、

- 2週間以上、ほぼ毎日気分が落ち込んでいる

- 今まで楽しめていたことに興味が湧かない、喜びを感じない

- 食欲がない、または過食になる

- 疲れやすく、気力がない

- 自分を責めたり、自分には価値がないと感じたりする

- 思考力や集中力が低下する

といった症状が複数当てはまる場合は、うつ病の可能性があります。睡眠の問題は、心のSOSサインかもしれません。一人で抱え込まず、精神科や心療内科といった専門機関に相談することが、早期回復への第一歩です。

逆流性食道炎

逆流性食道炎は、胃の内容物、特に強い酸性である胃酸が食道に逆流することで、食道の粘膜に炎症が起こる病気です。主な症状は、胸やけ、みぞおちの痛み、呑酸(酸っぱいものが喉まで上がってくる感じ)、咳などです。

この病気が中途覚醒と関連するのは、横になる(臥位)と胃酸が逆流しやすくなるためです。立っている時や座っている時は重力によって胃酸は胃の中にとどまりやすいですが、体を横たえると食道へ流れ込みやすくなります。そのため、就寝中に胸やけや咳などの症状が現れ、その不快感や痛みで目が覚めてしまうのです。特に、食後すぐに横になる習慣がある人や、脂肪分の多い食事を好む人、肥満気味の人、高齢者は注意が必要です。就寝中の咳や胸の不快感で目が覚めることが多い場合は、消化器内科で相談してみましょう。

頻尿を引き起こす病気(高血圧・糖尿病など)

夜間にトイレで何度も起きる「夜間頻尿」が中途覚醒の直接的な原因となっている場合、その背後に内科的な疾患が隠れていることがあります。

- 高血圧: 夜間も血圧が高いままだと、腎臓への血流が増加し、尿の生成量が増えることがあります。また、降圧剤の種類によっては利尿作用を持つものもあります。

- 糖尿病: 血糖値が高い状態が続くと、体は余分な糖を尿と一緒に排出しようとします。この浸透圧利尿によって尿量が増え、頻尿や口の渇きといった症状が現れます。

- 心不全: 心臓のポンプ機能が低下すると、日中に下半身に溜まっていた水分が、横になる夜間に血管内に戻り、腎臓で尿として処理されるため、夜間の尿量が増加します。

- 腎臓病: 腎臓の機能が低下すると、尿を濃縮する能力が落ち、薄い尿が大量に作られるため頻尿になります。

これらの病気は、放置すると深刻な合併症を引き起こす可能性があります。夜間頻尿が気になる場合は、まずはかかりつけの内科医や、泌尿器科で検査を受けることが重要です。

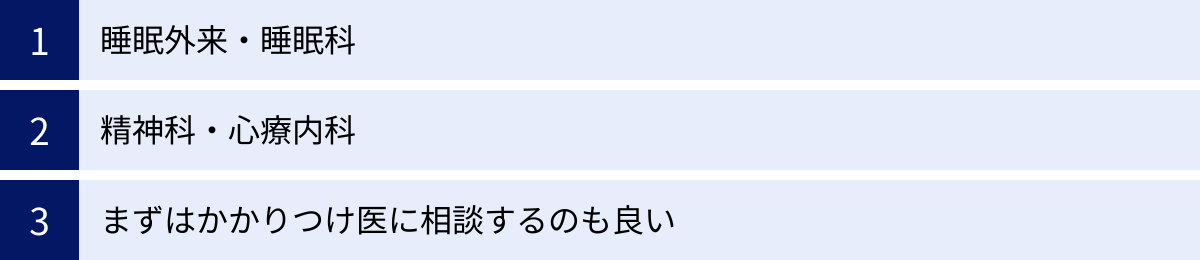

改善しない場合は専門の医療機関へ相談しよう

ここまでご紹介した様々なセルフケアを試しても、中途覚醒の症状が1ヶ月以上改善しない、あるいは日中の眠気や倦怠感が強く、日常生活に支障が出ている場合は、専門の医療機関に相談することを考えましょう。睡眠の問題は、意志の力だけで解決できるとは限りません。専門家の助けを借りることは、決して特別なことではなく、健康を取り戻すための賢明な選択です。しかし、「何科に行けばいいのか分からない」という方も多いでしょう。ここでは、症状や原因に応じて考えられる受診先をご紹介します。

何科を受診すればよいか

中途覚醒の悩みで病院にかかる場合、主に「睡眠外来・睡眠科」「精神科・心療内科」、そして「かかりつけ医」が選択肢となります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に最も合った場所を選びましょう。

睡眠外来・睡眠科

睡眠外来や睡眠科は、その名の通り、睡眠に関するあらゆる問題を専門的に診断・治療する診療科です。いびき、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群、ナルコレプシー、不眠症など、睡眠障害全般を扱っています。

もし、大きないびきや呼吸の停止を指摘されている場合や、脚のむずむず感など、睡眠障害そのものが強く疑われる場合は、最初から睡眠外来を受診するのが最も効率的です。

睡眠外来では、詳しい問診に加え、必要に応じて専門的な検査を行います。代表的なものが「終夜睡眠ポリグラフ(PSG)検査」です。これは、一晩入院して、脳波や眼球の動き、心電図、筋電図、呼吸の状態などを同時に記録し、睡眠の質と量を客観的に評価する検査です。この検査により、睡眠の深さやパターン、睡眠時無呼吸の有無や重症度、むずむず脚症候群に伴う足の動きなどを正確に診断できます。

診断に基づいて、睡眠時無呼吸症候群であればCPAP(シーパップ)療法、むずむず脚症候群であれば薬物療法など、原因に応じた専門的な治療を受けることができます。また、不眠症に対しては、睡眠薬の処方だけでなく、後述する認知行動療法など、薬に頼らない治療法も積極的に行っている施設が多いのが特徴です。

精神科・心療内科

強いストレスや不安、気分の落ち込みなどが中途覚醒の主な原因だと感じられる場合は、精神科や心療内科が適しています。

うつ病や不安障害などの精神疾患では、不眠は非常に多く見られる症状の一つです。精神科や心療内科では、睡眠の問題を、心の状態の現れの一つとして捉え、その根本にある精神的な問題にアプローチしていきます。

治療は、抗うつ薬や抗不安薬などの薬物療法が中心になることもありますが、それだけではありません。医師による診察やカウンセリングを通じて、ストレスの原因となっている問題の整理を手伝ったり、物事の受け止め方や考え方の癖を修正していく「認知行動療法(CBT)」を行ったりします。特に、不眠症に特化した認知行動療法(CBT-I)は、睡眠薬と同等かそれ以上の効果があり、副作用がなく効果が持続するとされ、近年非常に注目されています。睡眠薬の処方に関しても、依存性の少ない新しいタイプの薬を選択するなど、専門的な知識に基づいて慎重に行われます。

「精神科」と聞くと敷居が高いと感じるかもしれませんが、眠れない、気分が晴れないといった悩みは、誰にでも起こりうるものです。心の専門家に相談することで、睡眠だけでなく、気持ちそのものが楽になることも少なくありません。

まずはかかりつけ医に相談するのも良い

「睡眠外来は近くにないし、精神科に行くのは少し抵抗がある…」という方は、まずはお近くの内科や、日頃からかかっている「かかりつけ医」に相談するというのも、非常に良い選択肢です。

かかりつけ医は、あなたの普段の健康状態や既往歴、服用している薬などを把握しています。そのため、中途覚醒の原因が、高血圧や糖尿病、心臓病といった内科的な疾患にある可能性を考慮して診察してくれます。また、服用中の薬の副作用として不眠が起きていないかどうかもチェックしてくれます。

かかりつけ医の診察の結果、より専門的な検査や治療が必要だと判断されれば、責任を持って適切な専門医(睡眠外来、精神科、泌尿器科、消化器内科など)を紹介してくれます。専門科を受診する前の「最初の相談窓口」として、かかりつけ医は非常に頼りになる存在です。何科に行けば良いか迷ったら、まずは一番身近な医師に話してみることから始めてみましょう。それが、快眠への確実な一歩となります。