「ベッドに入っても、なかなか寝付けない」「考えごとをしてしまって、気づけば深夜になっている」そんな経験は誰にでもあるのではないでしょうか。質の高い睡眠は、心と体の健康を維持するために不可欠です。しかし、現代社会のストレスや生活習慣の乱れから、多くの人が「入眠困難」に悩んでいます。

この記事では、寝付けない夜にすぐに試せる具体的な方法から、睡眠の質を根本的に改善するための日中の過ごし方、さらには入眠を妨げるNG行動まで、網羅的に解説します。科学的根拠に基づいたアプローチと、誰でも簡単に実践できるコツを組み合わせることで、あなたを自然で深い眠りへと導きます。

もしあなたが「どうすれば早く眠れるのだろう?」と悩んでいるなら、この記事がその答えを見つける手助けとなるでしょう。さあ、今夜からできることから始めて、快適な睡眠を手に入れましょう。

目次

すぐに入眠するための10の方法

ベッドに入ったものの、目が冴えてしまって眠れない。そんな辛い夜は、心と体をリラックスさせ、自然な眠りへと切り替えるための「スイッチ」が必要です。ここでは、科学的な観点からも効果が期待でき、誰でもすぐに試せる10の入眠儀式(スリープ・リチュアル)を紹介します。自分に合った方法を見つけて、寝る前の習慣に取り入れてみましょう。

① リラックスできる呼吸法を試す

私たちの体は、活動的なときに働く「交感神経」と、リラックスしているときに働く「副交感神経」という2つの自律神経によってコントロールされています。寝付けないとき、私たちの体は交感神経が優位になり、心拍数が上がって興奮状態にあります。この状態を落ち着かせ、スムーズな入眠に不可欠な副交感神経を優位にする最も手軽で強力な方法が「呼吸法」です。

意識的に呼吸をコントロールすることで、心拍数を穏やかにし、心身の緊張を和らげることができます。特に、ゆっくりと息を吐くことに集中すると、副交感神経が刺激されやすくなります。

4-7-8呼吸法

数ある呼吸法の中でも、特に入眠儀式としておすすめなのが「4-7-8呼吸法」です。これは、アメリカの健康指導者であるアンドルー・ワイル博士が提唱した方法で、「リラックス呼吸法」とも呼ばれています。神経系を鎮静させる自然な精神安定剤のような効果が期待でき、ストレスや不安を感じたときにも役立ちます。

【4-7-8呼吸法の具体的な手順】

- 口から完全に息を吐ききり、肺を空にします。「ふーっ」と音を立てても構いません。

- 口を閉じ、鼻から静かに息を吸いながら、心の中で4つ数えます(1、2、3、4)。

- 息を止め、心の中で7つ数えます(1、2、3、4、5、6、7)。このステップが、体に酸素を行き渡らせるために重要です。

- 口から「ふーっ」と音を立てながら、ゆっくりと息を吐ききります。このとき、心の中で8つ数えましょう(1、2、3、4、5、6、7、8)。

この1〜4のサイクルを、まずは4回繰り返してみてください。慣れてきたら、8回まで増やしても良いでしょう。ポイントは、吸う時間よりも吐く時間を長くすることです。息を長く吐き出すことで、副交感神経が効果的に刺激されます。ベッドに入って仰向けになった状態で、お腹に軽く手を当て、お腹が膨らんだりへこんだりするのを感じながら行うと、よりリラックス効果が高まります。

② 筋弛緩法で体の緊張をほぐす

日中のストレスやデスクワークによる身体的な緊張は、無意識のうちに体に蓄積されています。この「こわばり」が、夜になっても抜けずに寝つきを悪くする原因の一つです。「漸進的筋弛緩法(Progressive Muscle Relaxation)」は、意識的に体の各部位の筋肉に力を入れて緊張させ、その後に一気に力を抜いて弛緩させることで、心身のリラクゼーションを深めるテクニックです。

筋肉が緩むと、それに伴って心の緊張もほぐれていく「心身相関」を利用したこの方法は、不安感を和らげ、血圧や心拍数を下げる効果も報告されています。

【漸進的筋弛緩法の基本的なやり方】

ベッドで仰向けになり、楽な姿勢で行いましょう。各部位ごとに、5〜10秒ほど力を入れ、その後15〜20秒かけて脱力感をじっくりと味わうのがポイントです。

- 手と腕:両手のこぶしを力いっぱい握りしめます。腕全体にも力を込めます。その後、一気に力を抜いて、指先までだらーんとさせます。

- 顔:顔のすべてのパーツを中央に集めるようなイメージで、ぎゅーっと力を入れます。目をつむり、眉間にしわを寄せ、鼻や口もすぼめます。その後、ぱっと力を抜いて、表情を緩めます。

- 肩:両肩をぐっとすくめて、耳に近づけるように力を入れます。その後、すとんと肩を落とし、重力に任せます。

- 背中:肩甲骨を中央に寄せるように、背中を軽く反らせて力を入れます。その後、力を抜いてベッドに背中を預けます。

- お腹:お腹をへこませるか、逆に膨らませるようにして腹筋に力を入れます。その後、ふーっと息を吐きながら力を抜きます。

- 足:足の指を丸めるように力を入れ、太ももやふくらはぎにも力を込めます。つま先をぐっと伸ばすのも良いでしょう。その後、一気に力を抜いて、足全体をだらんとさせます。

この一連の流れを、体のパーツを意識しながらゆっくりと行います。緊張と弛緩のコントラストを感じることが、リラックス効果を高める鍵です。

③ 就寝前に軽いストレッチをおこなう

日中同じ姿勢でいることが多い現代人にとって、筋肉は凝り固まりがちです。特に首や肩、背中のこりは血行を悪化させ、快適な睡眠を妨げる原因になります。就寝前に軽いストレッチを取り入れることで、筋肉の緊張を和らげ、血行を促進し、心身をリラックスモードに切り替えることができます。

ここでのポイントは、あくまで「軽い」ストレッチであることです。激しい動きや痛みを感じるほどのストレッチは、逆に交感神経を刺激してしまうため逆効果です。ゆったりとした呼吸を意識しながら、「気持ちいい」と感じる範囲で筋肉を伸ばしましょう。

【入眠におすすめの簡単ストレッチ】

- 首のストレッチ:椅子に座るか立った状態で、ゆっくりと首を前に倒し、次に後ろへ。その後、左右に傾け、最後にゆっくりと回します。

- 肩甲骨のストレッチ:両手を背中の後ろで組み、胸を張るように腕をゆっくりと引き上げます。肩甲骨が中央に寄るのを感じましょう。

- 体側のストレッチ:片腕を真上に上げ、もう片方の手で手首をつかみ、体をゆっくりと真横に倒します。脇腹が伸びているのを感じながら数秒キープし、反対側も同様に行います。

- 股関節のストレッチ:仰向けに寝て、片方の膝を両手で抱え、胸に引き寄せます。腰が浮かないように注意し、股関節周りの伸びを感じます。

これらのストレッチを、それぞれ20〜30秒ほどかけて、深い呼吸とともに行うのがおすすめです。ストレッチは深部体温を一時的に上げ、その後の体温低下をスムーズにし、自然な眠気を誘う効果も期待できます。

④ 眠りを誘うツボを押してみる

東洋医学では、体には「気」と「血」が流れる道筋である「経絡(けいらく)」があり、その要所に「経穴(けいけつ)」、つまりツボが存在すると考えられています。ツボを刺激することで、気の流れを整え、心身の不調を改善できるとされています。不眠に効果的とされるツボを優しく刺激することは、自律神経のバランスを整え、心を落ち着かせる手軽な方法です。

指の腹を使って、「痛気持ちいい」と感じるくらいの強さで、ゆっくりと5秒ほど押しては離す、という動作を数回繰り返してみましょう。

【眠りを誘う代表的なツボ】

- 失眠(しつみん):かかとの中央の少しへこんだ部分にあるツボ。その名の通り、眠りを失ったときに効果的とされています。こぶしで軽くトントンと叩くのも良いでしょう。

- 百会(ひゃくえ):頭のてっぺん、両耳の最も高いところを結んだ線と、顔の中心線が交差する場所にあります。自律神経を整え、頭部の血行を良くする効果が期待できます。

- 神門(しんもん):手首の内側、小指側の腱の隣にあるくぼみ。精神的な緊張や不安を和らげ、心を安定させるツボとして知られています。

- 安眠(あんみん):耳の後ろにある、出っ張った骨(乳様突起)の下から指1本分ほど後ろにあるくぼみ。名前の通り、安らかな眠りをサポートしてくれます。

これらのツボ押しは、ベッドに入ってからでも手軽に行えます。呼吸法と組み合わせることで、さらにリラックス効果が高まります。

⑤ 心が落ち着く音楽を聴く

音は、私たちの心理状態に大きな影響を与えます。アップテンポな曲を聴くと気分が高揚するように、ゆったりとしたテンポの音楽は、心拍数や呼吸を穏やかにし、脳波をリラックス状態のアルファ波に導く効果があります。

寝る前に心を落ち着かせる音楽を聴くことは、日中の喧騒や頭の中の雑念から意識をそらし、スムーズな入眠をサポートする有効な手段です。

【睡眠におすすめの音楽】

- ヒーリングミュージック:アルファ波を誘発するように作られた、ゆったりとしたメロディのインストゥルメンタル音楽。

- クラシック音楽:特に、バッハやモーツァルトなどのバロック音楽は、規則的なリズムが心に安定感をもたらすと言われています。

- 自然の音:川のせせらぎ、波の音、雨音、鳥のさえずりなど。これらの音は「1/fゆらぎ」を含んでおり、生体に心地よさを与える効果があります。

- アンビエントミュージック:環境音楽とも呼ばれ、メロディラインがはっきりせず、空間に溶け込むような音楽もおすすめです。

重要なのは、歌詞のない音楽を選ぶことです。歌詞があると、無意識に言葉の意味を追ってしまい、脳が活性化してしまう可能性があります。また、イヤホンやヘッドホンで聴く場合は、音量を控えめにし、そのまま寝てしまっても安全なように、タイマー機能で30〜60分後に自動的にオフになるように設定しておくと安心です。

⑥ アロマを焚いてリラックスする

嗅覚は、五感の中で唯一、情動や記憶を司る大脳辺縁系に直接働きかける感覚です。そのため、特定の香りを嗅ぐことで、瞬時に気分をリフレッシュさせたり、リラックスさせたりすることができます。アロマテラピー(芳香療法)は、植物から抽出した精油(エッセンシャルオイル)の香りを活用して、心身のバランスを整える自然療法です。

寝室にリラックス効果の高い香りを漂わせることで、心地よい眠りの空間を演出し、入眠をスムーズにすることができます。

【入眠におすすめのアロマオイル】

- ラベンダー:鎮静作用が高く、不安やストレスを和らげる代表的な香り。酢酸リナリルという成分が、副交感神経を優位に導きます。

- カモミール・ローマン:りんごのような甘い香りが特徴。心を落ち着かせ、安眠に導く効果で知られています。

- ベルガモット:柑橘系の爽やかさとフローラルな甘さを併せ持つ香り。気持ちを明るくしつつ、鎮静作用もあるため、気分の落ち込みからくる不眠に有効です。

- サンダルウッド(白檀):深く落ち着いたウッディな香り。瞑想にも使われる香りで、心のざわつきを鎮めてくれます。

【アロマの楽しみ方】

- アロマディフューザー:超音波で香りをミスト状にして拡散させる器具。火を使わないので安全です。

- アロマスプレー:精製水と無水エタノール、精油で作ったスプレーを枕やシーツに吹きかける手軽な方法。

- ティッシュやコットンに垂らす:精油を1〜2滴ティッシュに垂らし、枕元に置くだけでも十分に香りを楽しめます。

香りの好みには個人差があるため、自分が「心地よい」と感じる香りを選ぶことが最も重要です。また、ペットがいる家庭や妊娠中・授乳中の方、特定の疾患がある方は使用できない精油もあるため、事前に確認が必要です。

⑦ 寝る1〜2時間前に入浴で体を温める

「お風呂に入るとよく眠れる」というのは多くの人が体験的に知っていることですが、これには科学的な理由があります。人間は、体の内部の温度である「深部体温」が下がる過程で眠気を感じるようにできています。

就寝の1〜2時間前にぬるめのお湯に浸かることで、一時的に深部体温が上がります。そして、入浴後に体温が放熱されていく過程で、深部体温が急降下します。この体温の低下が、脳に「眠る時間だ」という強力なサインを送り、自然で深い眠りを誘発するのです。

【効果的な入浴法】

- お湯の温度:38〜40℃程度のぬるめのお湯が最適です。42℃以上の熱いお湯は交感神経を刺激し、逆に体を覚醒させてしまうため避けましょう。

- 入浴時間:15〜20分程度、ゆっくりと肩まで浸かるのがおすすめです。額がほんのり汗ばむくらいが目安です。

- タイミング:就寝の90分前が最も理想的とされています。体温が下がり始めるタイミングでベッドに入れるように調整しましょう。

忙しくてシャワーで済ませがちな人も、寝付けない夜はぜひ湯船に浸かってみてください。好きな香りの入浴剤を使ったり、照明を少し暗くしたりして、バスルームをリラックス空間に演出するのも効果的です。

⑧ 寝室の照明を暗くする

光、特に太陽光に含まれるブルーライトは、私たちの体内時計を調整する上で非常に重要な役割を果たしますが、夜に浴びる強い光は睡眠の敵となります。強い光は、睡眠ホルモンと呼ばれる「メラトニン」の分泌を抑制してしまうからです。メラトニンは、暗くなると分泌量が増え、私たちを眠りへと誘います。

夜になっても煌々と明るい照明の下で過ごしていると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、メラトニンの分泌が妨げられ、寝つきが悪くなってしまいます。

【寝室の理想的な照明】

- 色温度:太陽光のような白い光(寒色系)ではなく、夕日のようなオレンジがかった暖かい色の光(暖色系)を選びましょう。暖色系の光はメラトニンの分泌を妨げにくいとされています。

- 明るさ:就寝1〜2時間前からは、部屋の主照明を消し、間接照明やフットライトなど、低い位置からの柔らかな光だけで過ごすのが理想です。

- 就寝時:メラトニンの分泌を最大限に促すためには、寝室をできるだけ真っ暗にすることが推奨されます。もし真っ暗だと不安を感じる場合は、足元を照らす程度の非常に弱いフットライトにとどめましょう。遮光カーテンを活用して、外からの光を遮断することも重要です。

寝る前の時間は、徐々に光のレベルを落としていくことで、体と脳に「これから眠る時間だ」というサインを送ることができます。

⑨ 寝室の温度と湿度を快適に調整する

寝苦しい夏の夜や、乾燥する冬の夜に、なかなか寝付けなかった経験はありませんか?快適な睡眠のためには、寝室の温度と湿度を適切な範囲に保つことが非常に重要です。暑すぎても寒すぎても、また乾燥しすぎても多湿すぎても、体は不快感を覚えてリラックスできず、睡眠の質が低下します。

一般的に、睡眠に最適な寝室環境は、温度が年間を通じて20℃前後、湿度は50〜60%程度と言われています。ただし、これはあくまで目安であり、季節や個人の感覚に合わせて調整することが大切です。

【季節ごとの調整のポイント】

- 夏:室温を25〜26℃に設定するのがおすすめです。エアコンのタイマー機能を活用し、就寝後1〜3時間で切れるように設定するか、一晩中つける場合は温度を高めに設定し、直接風が体に当たらないように風向きを調整しましょう。除湿機能も併用すると、体感温度が下がり快適になります。

- 冬:室温は22〜23℃が目安です。暖房で空気が乾燥しやすいため、加湿器を使って湿度を50〜60%に保つことが重要です。湿度が低いと、喉や鼻の粘膜が乾燥し、風邪や感染症のリスクを高めるだけでなく、睡眠中の不快感にもつながります。

寝具も季節に合わせて調整しましょう。夏は通気性の良い麻やコットンの寝具、冬は保温性の高い羽毛や羊毛の寝具を選ぶことで、寝床内の温度・湿度(寝床内気候)を快適に保つことができます。

⑩ 自分に合った快眠グッズを活用する

これまでに紹介した方法とあわせて、自分に合った快眠グッズを取り入れることで、より快適な睡眠環境を整えることができます。特に、毎日長時間体に触れる寝具は、睡眠の質を大きく左右する重要な要素です。

【代表的な快眠グッズと選び方のポイント】

- 枕:枕の役割は、立っているときと同じ自然な頸椎(首の骨)のカーブを、寝ている間も保つことです。高さが合わない枕は、肩こりや首の痛み、いびきの原因になります。理想的な高さは、仰向け寝では首のカーブの深さ、横向き寝では肩幅によって異なります。素材も、低反発ウレタン、高反発ファイバー、そばがら、羽毛など様々なので、自分の好みに合ったものを選びましょう。

- マットレス:マットレスは、寝姿勢を正しく保ち、体圧を適切に分散させる役割を担います。柔らかすぎると腰が沈み込んで腰痛の原因になり、硬すぎると体の一部に圧力が集中して血行不良を招きます。理想的なのは、適度な硬さで寝返りが打ちやすいものです。

- アイマスク・耳栓:光や音に敏感な人にとっては、非常に有効なアイテムです。アイマスクは、わずかな光も遮断してメラトニンの分泌を助けます。耳栓は、家族の生活音や外の騒音などを気にせず眠りに集中させてくれます。

- 抱き枕:横向きで寝る際に、抱き枕を使うことで体が安定し、リラックスした姿勢を保ちやすくなります。安心感を得られるという心理的な効果も期待できます。

これらのグッズは、あくまで睡眠をサポートするものです。「高価なものを買えば必ず眠れる」というわけではなく、自分の体型や感覚にフィットするものを選ぶことが何よりも大切です。

これら10の方法は、一つだけでなく、いくつかを組み合わせて実践することで、より高い効果が期待できます。今夜から、自分にできそうなことから試してみてはいかがでしょうか。大切なのは、寝る前の時間を「眠るための準備をする、リラックスタイム」として意識することです。

そもそも入眠できない原因とは?

「なぜ自分はこんなに寝付けないのだろう?」と悩んだとき、その原因を理解することは、問題解決への重要な第一歩です。入眠困難は、単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って生じることがほとんどです。ここでは、入眠を妨げる代表的な5つの原因について、そのメカニズムとともに詳しく解説します。自分の生活習慣や心身の状態を振り返り、当てはまるものがないかチェックしてみましょう。

ストレスや不安

現代社会において、多くの人が抱える入眠困難の最大の原因の一つが、精神的なストレスや不安です。仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、経済的な問題、将来への漠然とした不安など、心配事が頭から離れない状態では、心身がリラックスモードに切り替わることは困難です。

私たちの体は、ストレスを感じると、危機的状況に対処するために「コルチゾール」というストレスホルモンを分泌し、交感神経を活性化させます。交感神経が優位になると、心拍数や血圧が上昇し、筋肉が緊張するなど、体は「闘争か逃走か」のモードに入ります。これは、日中の活動や緊急事態には必要な反応ですが、夜間にこの状態が続くと、脳が覚醒し続けてしまい、眠りにつくことができなくなります。

特に、「眠らなければいけない」というプレッシャー自体が新たなストレスとなり、「ベッドに入るとかえって目が冴える」という悪循環に陥ることも少なくありません。これは「精神生理性不眠」と呼ばれ、不眠に悩む多くの人が経験する状態です。考え事が次から次へと浮かんでくる「ぐるぐる思考」も、脳が休まらない典型的なサインです。このような心理的な要因が背景にある場合、リラックス法やストレスコーピング(ストレスへの対処法)を学ぶことが、改善の鍵となります。

生活習慣の乱れ

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が、夜になると自然に眠くなり、朝になると目が覚めるというリズムを作り出しています。しかし、不規則な生活習慣は、この精巧な体内時計を簡単に狂わせてしまいます。

【体内時計を乱す主な生活習慣】

- 不規則な睡眠・起床時間:平日と休日で起きる時間が2時間以上違う「ソーシャルジェットラグ(社会的時差ボケ)」は、体内時計を混乱させる大きな原因です。

- 食事時間の乱れ:朝食を抜いたり、夜遅くに食事を摂ったりすることも、体内時計のリズムを乱します。特に朝食は、体内時計をリセットする重要なスイッチの一つです。

- 運動不足:日中の適度な運動は、夜の睡眠の質を高めますが、運動不足では体温のメリハリがつきにくく、寝つきが悪くなることがあります。

- カフェインやアルコールの摂取:これらは直接的に睡眠に影響を与える物質であり、摂取する時間や量によっては入眠を大きく妨げます(詳細は後述)。

このように、日中の過ごし方の一つ一つが、夜の睡眠に密接に関わっています。体内時計が乱れると、眠るべき時間に眠気が訪れず、起きるべき時間にすっきりと目覚められないという状態に陥りやすくなります。生活リズムを整えることは、快適な入眠への土台作りと言えるでしょう。

睡眠環境が整っていない

せっかく眠る準備ができていても、寝室が快適な睡眠に適した環境でなければ、スムーズな入眠は望めません。私たちは睡眠中、無防備な状態になるため、潜在的に周囲の環境の変化に敏感です。不快な環境は、脳に「ここは安全に休める場所ではない」という信号を送り、覚醒レベルを下げさせない原因となります。

【睡眠を妨げる環境要因】

- 光:前述の通り、夜間の明るい光はメラトニンの分泌を抑制します。寝室の照明だけでなく、カーテンの隙間から漏れる街灯や、電子機器のLEDランプの光も、敏感な人にとっては睡眠の妨げになります。

- 音:時計の秒針の音、家電の作動音、家族の生活音、屋外の交通騒音など、たとえ小さな音でも、気になり始めると脳がその音に集中してしまい、リラックスできなくなります。

- 温度・湿度:暑すぎて寝汗をかいたり、寒すぎて手足が冷えたりすると、不快感で目が覚めてしまいます。また、乾燥した空気は喉や鼻を刺激し、睡眠を妨げます。

- 寝具:体に合わない枕やマットレスは、首や腰に負担をかけ、痛みや不快感を引き起こします。また、寝返りがスムーズに打てないと、血行不良や体温調節の妨げとなり、睡眠の質が低下します。

これらの環境要因は、一つ一つは些細なことかもしれませんが、複合的に作用することで、私たちの眠りを静かに、しかし確実に蝕んでいきます。自分がリラックスできる、安全で快適な「眠りの聖域」を整えることが重要です。

スマートフォンやPCのブルーライト

現代における入眠困難の最大の原因の一つとして、スマートフォンやPC、タブレットなどのデジタルデバイスが発する「ブルーライト」が挙げられます。ブルーライトは、可視光線の中でも特にエネルギーが強く、波長が短いため、網膜を通して脳に強い刺激を与えます。

日中に太陽光に含まれるブルーライトを浴びることは、体内時計をリセットし、心身を覚醒させるために重要です。しかし、問題は夜間にこれを浴びることです。夜、特に就寝前にブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と誤認し、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。 ある研究では、夜間に2時間デジタルデバイスを使用しただけで、メラトニンの分泌が20%以上も抑制されたという報告もあります。

さらに、ブルーライトの問題だけではありません。SNSの閲覧、ニュースのチェック、動画視聴、ゲームなどは、その内容自体が脳を興奮させ、交感神経を優位にします。他人の投稿を見て羨望や嫉妬を感じたり、ショッキングなニュースに触れて不安になったりすることも、心をざわつかせ、眠りを遠ざける原因となります。ベッドを「情報収集やエンターテインメントの場」にしてしまうと、脳はベッドを「眠る場所」として認識しにくくなってしまいます。

病気や服用している薬の影響

さまざまなセルフケアを試しても一向に寝つきが改善しない場合、その背景に何らかの病気が隠れている可能性や、服用している薬の影響も考えられます。

【睡眠に影響を与える代表的な病気】

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS):睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりする病気。無意識のうちに脳が覚醒するため、熟睡できず、日中に強い眠気を引き起こします。

- むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群):夕方から夜にかけて、脚に「むずむずする」「虫が這うような」といった不快な感覚が現れ、脚を動かさずにはいられなくなる病気。じっとしていると症状が悪化するため、入眠が著しく困難になります。

- 精神疾患:うつ病や不安障害は、不眠を伴うことが非常に多いです。特にうつ病では、寝つきが悪い「入眠障害」だけでなく、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」や、朝早くに目が覚めてしまう「早朝覚醒」も見られます。

- その他:アトピー性皮膚炎などのかゆみを伴う病気、関節リウマチなどの痛みを伴う病気、夜間頻尿を引き起こす病気なども、睡眠を妨げる原因となります。

また、治療のために服用している薬が、副作用として不眠を引き起こすこともあります。例えば、一部の降圧薬、ステロイド薬、気管支拡張薬、パーキンソン病治療薬などには、覚醒作用や睡眠パターンを乱す作用が報告されています。もし、新しい薬を飲み始めてから寝つきが悪くなったと感じる場合は、自己判断で服用を中止せず、必ず処方した医師や薬剤師に相談することが重要です。

これらの医学的な原因が疑われる場合は、セルフケアだけで解決しようとせず、速やかに専門の医療機関を受診することが不可欠です。

睡眠の質を高める日中の過ごし方

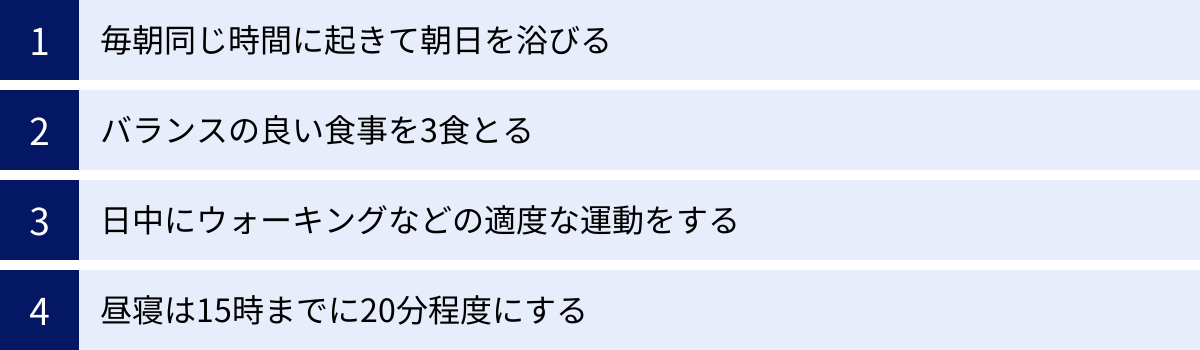

快適な夜の眠りは、夜の準備だけで作られるものではありません。実は、朝起きてから夜眠るまでの「日中の過ごし方」が、睡眠の質を大きく左右します。体内時計を整え、夜に自然な眠気が訪れるようにするためには、日中の活動に意識を向けることが不可欠です。ここでは、睡眠の質を根本から高めるための、効果的な日中の習慣を4つ紹介します。

毎朝同じ時間に起きて朝日を浴びる

睡眠リズムを整える上で、最も重要と言っても過言ではないのが、「毎朝、決まった時間に起きること」と「起きたらすぐに朝日を浴びること」です。私たちの体内時計の周期は、実はきっかり24時間ではなく、約24.1時間と言われています。このわずかなズレを毎日リセットし、地球の24時間周期に同調させるために必要なのが「光」、特に朝日の強い光です。

朝、光が目から入ると、その刺激が脳の視交叉上核という部分にある体内時計の親時計に届き、「朝が来た」という信号として認識されます。これにより、体内時計がリセットされ、活動モードへのスイッチが入ります。

さらに、朝日を浴びることで、精神を安定させる働きのある神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活発になります。 このセロトニンは、日中の心身の活動をサポートするだけでなく、夜になると睡眠ホルモンである「メラトニン」の原料となります。つまり、朝にセロトニンを十分に分泌させておくことが、夜の快眠に直結するのです。セロトニンの分泌が始まってから約14〜16時間後にメラトニンの分泌が始まるため、朝7時に起きれば、夜21時〜23時頃に自然な眠気が訪れるという仕組みです。

【実践のポイント】

- 起床時間を一定に:平日だけでなく、休日もできるだけ同じ時間に起きるように心がけましょう。いわゆる「寝だめ」は、体内時計を乱す原因となり、月曜日の朝が辛くなる「ソーシャルジェットラグ」を引き起こします。もし寝不足を感じるなら、夜早く寝ることで調整するのが理想です。

- 15分以上、光を浴びる:起きたらすぐにカーテンを開け、窓際で15〜30分ほど過ごしましょう。ベランダに出たり、軽く散歩したりするのが最も効果的です。曇りや雨の日でも、室内灯よりはるかに強い光量があるので、屋外の光を浴びることが重要です。

この習慣を続けることで、体のリズムが整い、夜になると自然と眠くなるという理想的なサイクルが生まれます。

バランスの良い食事を3食とる

食事は、エネルギー補給だけでなく、体内時計を調整する重要な役割も担っています。脳にある親時計だけでなく、胃や腸などの内臓にも「腹時計」と呼ばれる末梢時計が存在し、食事のタイミングによってそのリズムが調整されます。規則正しく3食を摂ることは、全身の体内時計を同調させ、体のリズムを整える上で非常に効果的です。

特に重要なのが朝食です。朝食を摂ることで、睡眠中に低下していた血糖値が上昇し、体と脳が本格的に活動を開始します。朝食を抜くと、体内時計のリセットがうまくいかないだけでなく、昼食での血糖値の急上昇を招き、午後の強い眠気や集中力の低下につながることもあります。

また、食事の内容も睡眠の質に影響します。睡眠ホルモン「メラトニン」の原料となるアミノ酸「トリプトファン」は、体内で生成できない必須アミノ酸のため、食事から摂取する必要があります。トリプトファンは、日中にセロトニンに変換され、夜にメラトニンになります。

【食事のポイント】

- 朝食を必ず摂る:体内時計をリセットするために、炭水化物(エネルギー源)とタンパク質(体温上昇を促す)をバランス良く摂りましょう。

- トリプトファンを意識する:トリプトファンは、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)、大豆製品(豆腐、納豆、味噌)、肉、魚、卵、ナッツ類、バナナなどに多く含まれます。

- ビタミンB6も一緒に:トリプトファンからセロトニンを合成する際には、ビタミンB6が必要です。ビタミンB6は、魚(カツオ、マグロ)、肉(レバー)、バナナ、にんにくなどに多く含まれています。

- 夕食は就寝3時間前までに:寝る直前の食事は、消化活動で深部体温が下がりにくくなり、睡眠の質を低下させます。詳細は後述しますが、夕食は軽めに、早めに済ませることが快眠の秘訣です。

規則正しい食生活は、心身の健康の基本であり、質の高い睡眠を支える土台となります。

日中にウォーキングなどの適度な運動をする

「疲れた日はぐっすり眠れる」という経験があるように、日中の適度な運動は、夜の寝つきを良くし、深い睡眠を増やす効果があります。 運動が睡眠に良い影響を与える理由は、主に2つあります。

一つ目は、「適度な疲労感」です。体を動かすことで心地よい疲労感が得られ、休息への欲求、つまり「睡眠圧」が高まります。これにより、スムーズな入眠が促されます。

二つ目は、「深部体温のコントロール」です。運動をすると、一時的に体温が上がります。運動をやめると、体は平熱に戻ろうとして熱を放散し始めます。この体温低下のメカニズムが、夜に深部体温が自然に下がるリズムをサポートし、眠気を誘発しやすくするのです。

【効果的な運動のポイント】

- 運動の種類:激しい無酸素運動よりも、ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳といったリズミカルな有酸素運動がおすすめです。少し汗ばむ程度で、会話が楽しめるくらいの強度が目安です。

- 運動の時間帯:最も効果的なのは夕方(就寝の3〜4時間前)です。この時間帯に運動で体温を上げておくと、就寝時間に向けて体温がスムーズに低下し、理想的な入眠につながります。

- 運動時間:1回30分程度、週に3〜5回が目標ですが、まずは1日10分のウォーキングからでも構いません。エレベーターを階段に変える、一駅手前で降りて歩くなど、日常生活の中で体を動かす機会を増やすことから始めましょう。

- 避けるべき時間帯:就寝直前の激しい運動は、交感神経を刺激し、体温を上げてしまうため逆効果です。寝る前は、リラックスを目的とした軽いストレッチにとどめましょう。

運動習慣は、睡眠改善だけでなく、生活習慣病の予防やストレス解消にもつながる、一石三鳥の健康法です。

昼寝は15時までに20分程度にする

日中に強い眠気を感じたとき、短い昼寝は非常に有効です。「パワーナップ」とも呼ばれるこの習慣は、午後の作業効率や集中力を回復させ、気分をリフレッシュさせる効果があります。しかし、昼寝の取り方を間違えると、夜の睡眠に悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

【正しい昼寝のルール】

- タイミングは15時まで:午後遅い時間に昼寝をすると、夜の睡眠圧(眠気の強さ)が低下してしまい、夜に寝付けなくなる原因になります。ランチ後の眠気がピークに達する13時〜15時の間が最適です。

- 時間は20分以内:30分以上の長い昼寝は、深い睡眠段階に入ってしまうため、目覚めたときに頭がぼーっとする「睡眠慣性」を引き起こしやすくなります。 また、夜の睡眠の質を低下させる可能性も高まります。15〜20分程度の短い仮眠が、脳をリフレッシュさせるのに最も効果的です。

- 寝る姿勢:ベッドに横になって本格的に寝てしまうと、起きるのが辛くなります。机に突っ伏したり、椅子の背にもたれたりする姿勢で仮眠をとるのがおすすめです。

- 「コーヒーナップ」も有効:昼寝の直前にコーヒーや緑茶などカフェインを含む飲み物を摂る方法です。カフェインの効果が現れるのは摂取後20〜30分なので、ちょうど目覚める頃に頭がスッキリするというメリットがあります。

昼寝はあくまで日中のパフォーマンスを維持するための「応急処置」です。もし昼寝をしないと仕事にならないほど日中の眠気が強い場合は、夜の睡眠時間や質が不足しているサインかもしれません。その場合は、日中の過ごし方全体を見直すことがより重要になります。

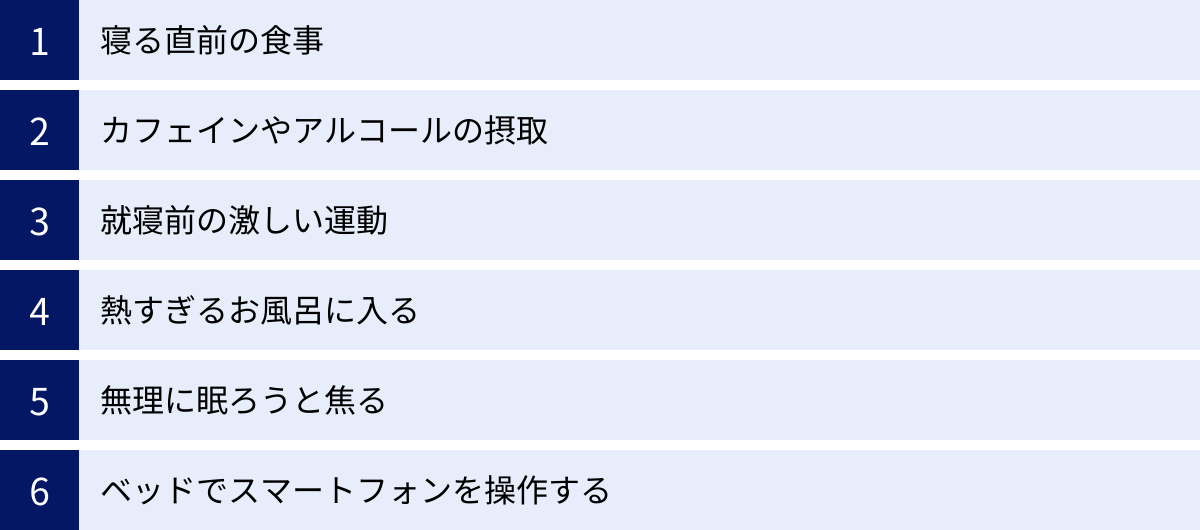

入眠を妨げるやってはいけないNG行動

スムーズな入眠のためには、リラックス法を試したり、日中の過ごし方を整えたりすることが重要ですが、同時に「やってはいけない行動」を避けることも同じくらい大切です。良かれと思ってやっている習慣や、無意識の行動が、実はあなたの眠りを遠ざけているかもしれません。ここでは、特に注意したい6つのNG行動を解説します。

寝る直前の食事

仕事で帰りが遅くなった日など、夕食が寝る直前になってしまうことはあるかもしれません。しかし、就寝直前の食事は、快適な入眠を妨げる大きな要因となります。

食べ物が胃の中に入ると、体は消化・吸収活動を始めます。この消化活動は、内臓にとってはかなりの重労働であり、体がリラックスモードに入るのを妨げます。さらに、消化活動中は体の内部の温度(深部体温)が下がりにくくなります。前述の通り、人は深部体温が下がることで眠気を感じるため、体温が下がらない状態ではスムーズに寝付くことができません。

また、満腹の状態で横になると、胃酸が食道に逆流しやすくなり、胸やけや不快感を引き起こす「逆流性食道炎」のリスクも高まります。これは睡眠の質を著しく低下させる原因となります。

【対策】

- 夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。

- どうしても遅くなる場合は、消化の良いものを少量にとどめましょう。おかゆ、うどん、スープ、豆腐などがおすすめです。揚げ物や脂肪分の多い肉類、食物繊維が豊富な生野菜などは消化に時間がかかるため避けましょう。

- 夜中にお腹が空いてしまった場合は、温かいホットミルクやハーブティー、少量のバナナなどで空腹感を紛らわすのが賢明です。

カフェインやアルコールの摂取

寝る前の飲み物として、コーヒーや緑茶、そして「寝酒」としてのアルコールを習慣にしている人もいるかもしれませんが、これらは質の高い睡眠にとってはNGです。

【カフェイン】

コーヒー、紅茶、緑茶、ほうじ茶、ウーロン茶、ココア、チョコレート、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。カフェインは、脳内で眠気を引き起こす物質「アデノシン」の働きをブロックすることで、私たちを覚醒させます。

このカフェインの効果は、個人差はありますが、摂取後30分ほどで現れ、体内で半減するのに4〜5時間、完全に分解されるまでには8時間以上かかると言われています。つまり、夕方17時に飲んだコーヒーのカフェインが、深夜になってもまだ体内に残っている可能性があるのです。カフェインに敏感な人は、午後早めの時間帯(14〜15時)以降の摂取は控えるのが賢明です。

【アルコール】

アルコールを飲むと、一時的にリラックスして眠くなるため、「寝酒は寝つきを良くする」と信じている人がいます。確かに、アルコールの鎮静作用によって寝つきは早くなるかもしれません。しかし、その後の睡眠の質は著しく低下します。

アルコールが体内で分解されると、「アセトアルデヒド」という有害物質が生成されます。このアセトアルデヒドには交感神経を刺激する作用があり、睡眠の後半部分で心拍数を上げ、眠りを浅くしてしまいます。 その結果、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」が起こりやすくなります。また、アルコールには利尿作用があるため、トイレに行きたくなって目が覚めることも増えます。さらに、夢を見る睡眠である「レム睡眠」を抑制するため、心身の回復が十分に行われません。

寝つきの悪さを解消するために寝酒を続けると、次第に耐性ができて量が増え、アルコール依存症につながるリスクもあります。寝酒は百害あって一利なしと心得ましょう。

就寝前の激しい運動

日中の適度な運動は快眠に効果的ですが、タイミングを間違えると逆効果になります。特に、就寝前の1〜2時間以内にランニングや筋力トレーニングなどの激しい運動を行うのは避けましょう。

激しい運動は、心拍数や血圧、体温を上昇させ、活動モードを司る交感神経を活発にします。体は興奮状態になり、アドレナリンが分泌されるため、リラックスして眠りにつくのが非常に困難になります。運動で上がった体温が下がるまでには数時間かかるため、寝つきが悪くなるのは当然です。

もし夜に運動する時間しか取れない場合は、就寝の3時間以上前には終えるように計画しましょう。就寝前に行うのであれば、心身を落ち着かせることを目的とした、呼吸を意識した軽いストレッチやヨガにとどめるべきです。

熱すぎるお風呂に入る

一日の疲れを癒すバスタイムですが、ここにも入眠を妨げる落とし穴があります。それは、42℃を超えるような熱いお湯に浸かることです。

熱いお湯は、激しい運動と同様に交感神経を刺激し、体を興奮・覚醒させてしまいます。血圧や心拍数が上がり、リラックスするどころか、目が冴えてしまう原因になります。また、深部体温が上がりすぎてしまい、就寝時間になっても体温が十分に下がらず、寝つきを悪くしてしまいます。

快適な眠りのためには、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほどゆっくり浸かるのが正解です。ぬるめのお湯は副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる効果があります。入浴によって一時的に上がった深部体温が、入浴後にスムーズに低下していくことで、自然な眠気が訪れます。

無理に眠ろうと焦る

ベッドに入ったものの、なかなか眠れない…。時間が経つにつれて、「早く眠らないと明日に響く」「どうして眠れないんだ」と焦りや不安が募ってくる。この経験は、不眠に悩む多くの人が共感するものでしょう。

しかし、「眠ろう、眠ろう」と意識すればするほど、脳はかえって覚醒してしまいます。 これは「努力逆転の法則」とも言われ、睡眠という無意識の領域のものを、意識的にコントロールしようとすることで、逆に目的から遠ざかってしまう現象です。

この焦りやプレッシャー自体がストレスとなり、交感神経を刺激して心拍数を上げ、体を緊張させます。その結果、さらに眠れなくなるという悪循環に陥ってしまいます。

眠れないときは、「眠れなくても大丈夫」「横になって体を休めているだけでも効果はある」と、良い意味で開き直ることが大切です。 焦りを感じ始めたら、一度ベッドから出て、後述するようなリラックスできる活動を試してみるのが効果的です。

ベッドでスマートフォンを操作する

寝る前のリラックスタイムとして、ベッドの中でスマートフォンを操作する習慣がある人は非常に多いですが、これは質の高い睡眠を妨げる最悪の習慣の一つと言えます。

その理由は大きく二つあります。

一つは、すでに述べた「ブルーライト」の問題です。スマホの画面から発せられる強いブルーライトは、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を抑制し、脳を覚醒させてしまいます。

もう一つの、そしてより深刻な問題が「条件付け」です。本来、ベッドは「眠るための場所」であるべきです。しかし、ベッドの中でスマホでSNSをチェックしたり、動画を見たり、仕事をしたりといった「覚醒を伴う活動」を日常的に行っていると、脳は「ベッド=活動する場所」という誤った学習をしてしまいます。

これは、パブロフの犬の実験で知られる「古典的条件付け」と同じ原理です。ベルの音を聞くと唾液が出る犬のように、「ベッドに入る」という行為が、「眠る」ではなく「スマホをいじる(覚醒する)」という反応と結びついてしまうのです。その結果、ベッドに入っても自然な眠気が訪れにくくなってしまいます。

ベッドは睡眠と、親密なパートナーとの関係のためだけの「聖域」と決めることが、快眠への近道です。 就寝1時間前にはスマホの電源を切るか、リビングなど寝室以外の場所に置いておくルールを作りましょう。

入眠に役立つおすすめの食べ物・飲み物

日々の食事や就寝前のひとときに取り入れるものが、スムーズな入眠をサポートしてくれることがあります。ここでは、心を落ち着かせ、体を眠りの準備モードに切り替えるのを助ける、おすすめの飲み物や食べ物(栄養素)を紹介します。

おすすめの飲み物

就寝前に温かい飲み物を飲むことは、体を内側から温め、副交感神経を優位にしてリラックス効果を高める手軽な方法です。ただし、カフェインを含まないものを選ぶことが絶対条件です。

| 飲み物の種類 | 主な効果・特徴 | 飲むタイミング | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 白湯 | 内臓を温め、副交感神経を優位にする。血行促進。コストがかからない。 | 就寝30分〜1時間前 | 熱すぎない温度(50℃程度)でゆっくり飲む。 |

| ハーブティー | カモミール、パッションフラワーなど鎮静作用のあるハーブでリラックス。 | 就寝30分〜1時間前 | カフェインを含まない種類を選ぶ。製品の表示を確認する。 |

| ホットミルク | トリプトファンを含む。カルシウムに精神安定作用。温かさが安心感をもたらす。 | 就寝30分〜1時間前 | 乳糖不耐症の人や、牛乳が苦手な人は避ける。 |

白湯

最もシンプルで、誰にでもおすすめできるのが白湯(さゆ)です。やかんで沸騰させたお湯を、50℃程度の飲みやすい温度まで冷ましたもので、体に優しく染み渡ります。温かい白湯を飲むと、胃腸などの内臓が温められ、血行が促進されます。これにより副交感神経が優位になり、心身がリラックス状態に導かれます。特別な材料も必要なく、コストもかからないため、今日からでもすぐに始められる手軽な入眠儀式です。寝る前にマグカップ1杯の白湯を、ゆっくりと時間をかけて味わうように飲んでみましょう。

ハーブティー

古くからヨーロッパなどで、心身を癒すために用いられてきたハーブティーも、入眠前の飲み物として最適です。植物の持つ自然な香りと成分が、高ぶった神経を鎮めてくれます。

- カモミールティー:リラックス効果のあるハーブの代表格。主成分の「アピゲニン」が脳の特定の受容体に作用し、不安を和らげ、眠りを誘うとされています。りんごのような甘く優しい香りが特徴です。

- パッションフラワーティー:不安や緊張を和らげる効果が高いとされ、不眠の改善に用いられることがあります。

- リンデンフラワーティー:鎮静作用があり、神経の緊張をほぐしてくれます。

- バレリアンティー:強い鎮静作用で知られ、「眠りのハーブ」とも呼ばれますが、独特の香りがあるため好みは分かれます。

これらのハーブティーは、もちろんカフェインフリーです。様々な種類があるので、自分の好きな香りや味のものを見つけるのも楽しみの一つです。

ホットミルク

「寝る前にホットミルクを飲むとよく眠れる」と昔から言われるのには、いくつかの理由があります。牛乳には、睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となるアミノ酸「トリプトファン」が含まれています。また、カルシウムには、神経の興奮を抑えてイライラを鎮める効果があります。

科学的には、コップ1杯の牛乳に含まれるトリプトファンの量が睡眠に直接影響を与えるほど多くはないという意見もありますが、それ以上に「温かい飲み物がもたらす心理的な安心感」や「子供の頃の記憶と結びついたプラセボ効果」が大きいと考えられています。温かいミルクをゆっくり飲むという行為自体が、心を落ち着かせるリラックスタイムになります。お好みで少量のはちみつを加えると、血糖値がわずかに上がり、トリプトファンが脳に運ばれやすくなるとも言われています。

おすすめの食べ物・栄養素

睡眠の質を高めるためには、日々の食事から必要な栄養素をしっかり摂ることが基本です。特に、スムーズな入眠と深い眠りに関わる栄養素を意識して摂取することをおすすめします。

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| トリプトファン | 必須アミノ酸の一種。脳内でセロトニンに変わり、夜に睡眠ホルモン「メラトニン」になる。 | 乳製品、大豆製品、バナナ、ナッツ類、赤身魚、鶏むね肉 |

| グリシン | アミノ酸の一種。体の表面の血流を増やして熱放散を促し、深部体温を効率的に下げる。 | エビ、ホタテ、イカ、カニなどの魚介類、豚肉、牛肉、カジキマグロ |

| GABA(ギャバ) | アミノ酸の一種。脳内の興奮性の神経伝達を抑制し、リラックス効果や抗ストレス作用をもたらす。 | 発芽玄米、トマト、じゃがいも、かぼちゃ、きのこ類、キムチなどの発酵食品 |

トリプトファン

トリプトファンは、質の高い睡眠に不可欠な「メラトニン」を体内で作り出すための唯一の原料です。しかし、トリプトファンは体内で合成できない必須アミノ酸なので、食事から摂取するしかありません。トリプトファンは、脳に運ばれてまず「セロトニン」という精神を安定させる神経伝達物質に変わります。そして、日中に作られたセロトニンが、夜、暗くなるとメラトニンに変換されるのです。この変換プロセスをスムーズに行うためには、ビタミンB6(魚、肉、バナナなど)や炭水化物(ごはん、パンなど)、マグネシウム(ナッツ、海藻など)を一緒に摂ることが効果的です。バランスの良い食事を心がけることが、結果的にトリプトファンの活用につながります。

グリシン

グリシンは、私たちの体を構成する非必須アミノ酸の一種です。近年の研究で、グリシンには睡眠の質を向上させる効果があることがわかってきました。具体的には、グリシンを摂取すると、末梢(手足の先)の血管が拡張し、血流量が増加します。これにより、体の表面からの熱放散が促進され、体の中心部の温度である「深部体温」が効率的に低下します。深部体温がスムーズに下がることが、質の高いノンレム睡眠(深い眠り)の時間を増やし、すっきりとした目覚めにつながります。グリシンは特にエビやホタテなどの魚介類に多く含まれています。

GABA(ギャバ)

GABA(Gamma-Aminobutyric Acid/γ-アミノ酪酸)は、主に脳や脊髄で働く抑制系の神経伝達物質です。興奮性の神経伝達を抑え、ドーパミンなどの過剰な分泌を抑制することで、心身をリラックスさせたり、ストレスを緩和したりする働きがあります。ストレスや不安で脳が興奮して寝付けないという場合に、GABAを摂取することが助けになる可能性があります。GABAは発芽玄米やトマト、じゃがいもなどに多く含まれています。最近では、GABAを配合した機能性表示食品なども市販されています。

これらの栄養素をサプリメントで補う方法もありますが、まずは日々の食事からバランス良く摂取することを基本としましょう。

入眠に関するよくある質問

睡眠に関しては、多くの人が様々な疑問や俗説を持っています。ここでは、特によく聞かれる質問に対して、科学的な知見に基づいた回答を解説します。

理想の睡眠時間は何時間ですか?

これは睡眠に関する最もポピュラーな質問ですが、実は「すべての人にとっての理想的な睡眠時間」という単一の答えはありません。必要な睡眠時間には個人差があり、年齢によっても大きく変化します。

一般的に、成人に推奨される睡眠時間は7〜9時間とされています。米国の国立睡眠財団(National Sleep Foundation)は、科学的根拠に基づき、以下のような年齢別の推奨睡眠時間を発表しています。

- 若年成人(18~25歳):7~9時間

- 成人(26~64歳):7~9時間

- 高齢者(65歳以上):7~8時間

(参照:National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary)

しかし、これはあくまで目安です。遺伝的に6時間程度の睡眠で十分な「ショートスリーパー」や、9時間以上寝ないと調子が悪い「ロングスリーパー」も存在します。

重要なのは、時間の長さ(量)だけでなく、睡眠の「質」です。自分にとって最適な睡眠時間が取れているかどうかの最も良い指標は、「日中に強い眠気を感じることなく、意欲的に活動できるか」どうかです。もし、8時間寝ていても日中眠くて仕方がないのであれば、睡眠の質に問題がある可能性があります。逆に、6時間半の睡眠でも日中元気に過ごせるのであれば、それがその人にとっての適切な睡眠時間と言えるでしょう。時間にこだわりすぎず、日中の自分のパフォーマンスを客観的に評価することが大切です。

眠れないときに羊を数えるのは効果がありますか?

「眠れない夜には羊を数える」というおまじないは、世界中で知られています。しかし、この方法が本当に効果的なのかについては、議論が分かれるところです。

この習慣の由来には諸説ありますが、有力なのは英語圏から来たという説です。英語で「羊(sheep)」と「睡眠(sleep)」の発音が似ていることから、連想的に生まれたというものです。また、単調で退屈な作業を繰り返すことで、余計な考え事を頭から追い出し、脳を眠りに適した状態に導くという狙いがあるとされています。

この「単調な作業」という点に着目すれば、ある程度の効果は期待できるかもしれません。しかし、日本語で「羊が1匹、2匹…」と真剣に数えようとすると、かえって脳の計算などを司る部分が活性化してしまい、逆効果になるという指摘もあります。もし試すのであれば、数を正確に数えることよりも、羊が柵を飛び越えるのんびりとした光景をぼんやりと心に思い浮かべる、というイメージトレーニングのような形の方が効果的かもしれません。

結論として、羊を数えることが一部の人には効果があるかもしれませんが、より科学的根拠のあるリラックス法、例えば本記事で紹介した「4-7-8呼吸法」や「漸進的筋弛緩法」などを試す方が、より確実な効果が期待できると言えるでしょう。

どうしても眠れないときは一度ベッドから出たほうが良いですか?

はい、その通りです。15〜20分程度ベッドの中で試しても眠れない場合は、思い切って一度ベッドから出ることを強くおすすめします。

これは、「眠れないのにベッドの中に居続ける」という行為が、不眠を慢性化させる大きな原因になるからです。前述の通り、私たちの脳は「場所」と「行動」をセットで記憶します。眠れないまま長時間ベッドでゴロゴロしていると、脳は「ベッド=眠れない場所、イライラする場所」というネガティブな条件付けを学習してしまいます。これが繰り返されると、ベッドに入るだけで不安や緊張を感じ、かえって目が冴えるという悪循環に陥ってしまいます(精神生理性不眠)。

この悪循環を断ち切るための心理療法が「刺激制御療法(スティミュラスコントロール法)」です。その基本原則は、「ベッドは眠るためだけの場所」と脳に再学習させることです。

【眠れないときの正しい対処法】

- ベッドに入って15〜20分経っても眠れない、あるいは焦りを感じ始めたら、ためらわずにベッドから出ます。時計を見ることは焦りを増幅させるので、体感で判断しましょう。

- 寝室を出て、別の部屋でリラックスできる活動をします。照明は薄暗い暖色系のものにし、脳を刺激しないようにします。

- おすすめの活動:退屈な本を読む、ヒーリング音楽を聴く、簡単なパズルをする、温かいハーブティーを飲む、軽いストレッチをするなど。

- 避けるべき活動:スマートフォンやPCの操作、テレビ鑑賞、仕事、激しい運動、明るい光を浴びること。

- 眠気を感じてきたら、再びベッドに戻ります。

- それでもまた眠れない場合は、このプロセスを繰り返します。

最初は面倒に感じるかもしれませんが、これを根気よく続けることで、「ベッドに入れば眠れる」というポジティブな条件付けが再構築され、寝つきが改善していきます。無理に眠ろうとベッドで格闘するよりも、一度リセットする方が、結果的に早く眠りにつけることが多いのです。

セルフケアで改善しない場合は専門医への相談も検討しよう

この記事で紹介した様々なセルフケアは、多くの人の寝つきの悩みを改善するのに役立ちます。しかし、これらの方法を2週間〜1ヶ月ほど試しても、睡眠の問題が全く改善しない、あるいは日中の生活に深刻な支障が出ている場合は、専門的な治療が必要な「不眠症」の可能性があります。

睡眠の問題を「気合が足りない」「性格の問題」などと軽視し、一人で抱え込むのは危険です。不眠は、生活の質(QOL)を著しく低下させるだけでなく、高血圧、糖尿病、心臓病などの生活習慣病や、うつ病などの精神疾患のリスクを高めることがわかっています。適切なタイミングで専門家の助けを求めることは、将来の健康を守るためにも非常に重要です。

厚生労働省のe-ヘルスネットによると、不眠症は以下の4つのタイプに分類されます。

| 不眠のタイプ | 症状の特徴 |

|---|---|

| 入眠障害 | ベッドに入ってもなかなか寝付けない(30分〜1時間以上かかる)。 |

| 中途覚醒 | 睡眠中に何度も目が覚め、その後なかなか寝付けない。 |

| 早朝覚醒 | 予定の起床時刻より2時間以上早く目が覚め、二度寝できない。 |

| 熟眠障害 | 睡眠時間は足りているはずなのに、ぐっすり眠れた感覚がなく、朝起きた時に疲れが残っている。 |

これらの症状が週に2回以上、少なくとも1ヶ月間続き、その結果として日中に倦怠感、意欲低下、集中力低下、食欲不振、気分の落ち込みなどの不調が現れている場合は、医学的な「不眠症」と診断される可能性があります。

特に、以下のようなサインが見られる場合は、早めに医療機関を受診することを検討しましょう。

- 日中の耐えがたい眠気で、仕事や学業に集中できない。

- 家族から、睡眠中の大きないびきや呼吸の停止を指摘された(睡眠時無呼吸症候群の疑い)。

- 夕方から夜にかけて、脚のむずむずした不快感でじっとしていられない(むずむず脚症候群の疑い)。

- 気分の落ち込みや、何事にも興味が持てない状態が続いている(うつ病の併発の疑い)。

- 市販の睡眠改善薬を試しても効果がない、あるいは薬がないと眠れない。

相談先の診療科としては、精神科、心療内科、あるいは「睡眠外来」や「睡眠専門クリニック」といった専門機関が挙げられます。どこに行けばよいかわからない場合は、まずかかりつけの内科医に相談し、適切な専門医を紹介してもらうのも良い方法です。

専門医のもとでは、詳細な問診や、場合によっては睡眠中の状態を調べる検査(ポリソムノグラフィ検査など)を通じて、不眠の原因を正確に診断します。治療法も、単に睡眠薬を処方するだけではありません。近年では、薬を使わない治療法として「不眠症に対する認知行動療法(CBT-I)」が第一選択として推奨されています。CBT-Iは、睡眠に関する誤った思い込みや習慣を修正し、正しい知識と行動を身につけることで、自らの力で快眠を取り戻すことを目指す治療法です。

快適な睡眠は、健康で充実した毎日を送るための基盤です。 セルフケアで解決できない睡眠の悩みは、決して一人で抱え込まず、専門家の力を借りるという選択肢をためらわないでください。適切な対処を行うことで、寝付けない辛い夜から解放され、穏やかな眠りを取り戻すことは十分に可能です。