「朝すっきり起きられない」「日中、理由もなく眠い」「休日に寝だめしても疲れがとれない」といった悩みを抱えていませんか。その不調の原因は、もしかしたら「体内時計の乱れ」にあるかもしれません。

私たちの体には、意識せずとも約24時間のリズムを刻む「体内時計」が備わっています。この時計が生活習慣の乱れによって狂ってしまうと、睡眠の質の低下だけでなく、心身にさまざまな悪影響を及ぼすことが知られています。肥満や生活習慣病、さらには精神的な不調のリスクを高めることさえあるのです。

しかし、ご安心ください。体内時計は、日々の少しの工夫でリセットし、整えることが可能です。この記事では、体内時計の基本的な仕組みから、乱れが引き起こす不調、そして具体的なリセット方法までを網羅的に解説します。

朝の光の浴び方や食事のタイミング、効果的な運動、睡眠環境の整え方など、今日からすぐに実践できる10の具体的な方法をご紹介します。この記事を読めば、なぜ今の不調が起きているのかを理解し、あなたに合った改善策を見つけられるはずです。健やかで活力に満ちた毎日を取り戻すために、まずはご自身の体内時計と向き合うことから始めてみましょう。

目次

体内時計とは

体内時計という言葉はよく耳にしますが、その正体や仕組みを正しく理解している人は少ないかもしれません。体内時計は、単なる睡眠と覚醒のサイクルを管理するだけのものではなく、私たちの健康を根底から支える、極めて精巧な生命システムです。ここでは、その基本的な概念と特徴について詳しく解説します。

人間の体にもともと備わっている時間のリズム

体内時計とは、地球の自転による24時間周期の昼夜変化に適応するために、生物が進化の過程で獲得した、生命活動のリズムを調整する内的な仕組みです。このリズムは「サーカディアンリズム(概日リズム)」とも呼ばれ、睡眠と覚省のサイクルをはじめ、体温、血圧、ホルモン分泌、免疫機能、代謝活動、消化、細胞の修復など、生命維持に不可欠なほぼ全ての生理機能のタイミングをコントロールしています。

この精巧な時間管理システムは、大きく分けて二つの階層構造で成り立っています。

一つは、脳の中心部、視床下部にある「視交叉上核(しこうさじょうかく)」に存在する「親時計(中枢時計)」です。数万個の神経細胞の集まりであるこの親時計は、オーケストラの指揮者のように、体全体の時間のリズムを統括する司令塔の役割を担っています。親時計が最も強く影響を受けるのが「光」です。朝、目から入った光の情報が視神経を通じて親時計に伝わると、それがリセットの合図となり、体全体に「朝が来た」という指令を送ります。

もう一つは、心臓、肝臓、肺、筋肉、皮膚といった、全身のあらゆる臓器や組織の細胞一つひとつに存在する「子時計(末梢時計)」です。これらはオーケストラの各楽器奏者に例えられます。子時計は、親時計からの指令を受け取りながらも、それぞれが固有のリズムを刻んでいます。そして、子時計のリズムを微調整するのが「食事」や「運動」、「温度変化」といった光以外の刺激です。例えば、朝食を摂ると、消化器系の臓器にある子時計が「活動開始の時間だ」と認識し、消化酵素の分泌などを活発にします。

このように、親時計が光によってリセットされ、その指令が全身に伝わり、さらに食事や運動によって各地の子時計が同調することで、体全体の調和の取れた24時間リズムが維持されます。この連携がスムーズに行われている状態が、「体内時計が整っている」状態なのです。逆に、夜更かしや不規則な食事によって親時計と子時計の間にズレが生じると、オーケストラが不協和音を奏でるように、心身にさまざまな不調が現れることになります。

体内時計の周期は約25時間

興味深いことに、人間の体内時計が自然に刻む周期は、地球の1日である24時間きっかりではなく、実は「約25時間」であることが分かっています。これは、外部からの光や音などの情報を完全に遮断した特殊な環境下で生活する実験によって明らかになりました。(参照:e-ヘルスネット 厚生労働省)

つまり、私たちの体は、何もしなければ毎日約1時間ずつ、実際の時間から後ろにずれていってしまう性質を持っているのです。このズレを放置すれば、数日で昼夜逆転の生活に陥ってしまう計算になります。では、なぜ私たちは毎日、地球の24時間周期に合わせて生活できているのでしょうか。

その答えが、前述した「同調因子(ツァイトゲーバー)」の存在です。同調因子とは、ドイツ語で「時間を与えるもの」を意味し、体内時計の約25時間の周期を、外部環境の24時間周期に合わせる(同調させる)ための手がかりとなる刺激のことです。

数ある同調因子の中で、最も強力なものが「太陽の光」です。特に朝の光は、脳の親時計を強制的にリセットし、1時間のズレを修正する最も重要な役割を担っています。朝起きて光を浴びるという単純な行為が、私たちの体内時計を毎日チューニングし、地球の時間に合わせてくれるのです。

光に次いで重要な同調因子が「食事」です。特に朝食は、全身の子時計をリセットする重要なスイッチとなります。朝食を摂ることで、消化器系をはじめとする各臓器が活動モードに入り、親時計との連携を強固にします。その他にも、運動による体温の上昇、規則的な社会活動(仕事や学校)、人とのコミュニケーションなども、体内時計を24時間周期に合わせるための補助的な同調因子として機能します。

まとめると、私たちの体内時計は約25時間周期で動いていますが、毎朝の光と規則正しい生活習慣によって、この1時間のズレを日々リセットし、地球の24時間リズムに合わせているのです。この「毎日のリセット」こそが、体内時計の健康を維持する上で最も重要な鍵となります。逆に言えば、このリセット作業を怠るような生活を送ると、体内時計は本来の約25時間周期で動き始め、徐々に生活リズムが乱れていくことになるのです。

体内時計が乱れるとどうなる?主な不調とリスク

体内時計のリズムが、不規則な生活習慣などによって乱れてしまうと、心身に多岐にわたる不調や健康リスクが生じます。それは単なる「寝不足」や「疲れ」といった一時的な問題に留まりません。ここでは、体内時計の乱れが引き起こす代表的な不調と、長期的なリスクについて詳しく解説します。

睡眠の質の低下や不眠

体内時計の乱れが最も直接的に影響を及ぼすのが「睡眠」です。私たちの体は、体内時計の指令に基づき、夜になると自然な眠りを誘う「メラトニン」というホルモンを分泌します。メラトニンは「睡眠ホルモン」とも呼ばれ、脈拍、体温、血圧を低下させることで、体を休息モードへと導きます。

しかし、体内時計が乱れると、このメラトニンの分泌タイミングや分泌量が不規則になります。例えば、夜遅くまで明るい光(特にスマートフォンのブルーライト)を浴びていると、脳は「まだ昼だ」と錯覚し、メラトニンの分泌が抑制されてしまいます。その結果、以下のような睡眠トラブルが発生します。

- 入眠困難:ベッドに入ってもなかなか寝付けない。

- 中途覚醒:夜中に何度も目が覚めてしまう。

- 早朝覚醒:期待した時刻よりずっと早く目が覚め、その後眠れない。

- 熟睡感の欠如:長時間寝たはずなのに、ぐっすり眠れた感じがしない。

これらの症状は、睡眠の質を著しく低下させます。質の悪い睡眠は、日中の活動に影響を与えるだけでなく、心身の回復を妨げ、さまざまな健康問題の引き金となるのです。睡眠の問題は、体内時計の乱れを示す最も分かりやすいサインの一つと言えるでしょう。

日中の強い眠気や疲労感

質の高い睡眠がとれなければ、日中に強い眠気や疲労感に襲われるのは当然の結果です。これは「睡眠負債」とも呼ばれ、睡眠不足が借金のように積み重なっていく状態を指します。

しかし、問題はそれだけではありません。体内時計は、夜にメラトニンを分泌して眠りを促す一方で、日中は体を活動的に保つためのリズムも作っています。覚醒を促すホルモンである「コルチゾール」は、通常、早朝に分泌のピークを迎え、私たちをすっきりと目覚めさせてくれます。

体内時計が乱れると、この覚醒システムもうまく機能しなくなります。コルチゾールの分泌リズムが乱れ、朝になっても分泌量が上がらないため、すっきりと起きられず、午前中から頭がボーッとした状態が続きます。さらに、本来は活動的であるべき日中の時間帯に、不適切なタイミングで眠気の波が訪れるようになります。特に昼食後の眠気が異常に強い場合、それは単なる食べ過ぎや疲れではなく、体内時計の乱れが原因である可能性が考えられます。

このような状態は、仕事や学習のパフォーマンスを著しく低下させるだけでなく、車の運転や機械の操作など、集中力を要する場面では重大な事故に繋がる危険性もはらんでいます。

自律神経の乱れによる心身の不調

体内時計は、体のアクセル役である「交感神経」と、ブレーキ役である「副交感神経」からなる自律神経系の働きもコントロールしています。日中の活動時間帯は交感神経が優位になり、心身をアクティブな状態に保ちます。一方、夜のリラックス・休息時間帯には副交感神経が優位になり、心身を落ち着かせ、回復を促します。

体内時計が乱れると、この二つの神経の切り替えがスムーズに行われなくなります。夜になっても交感神経が優位なままで興奮状態が続いたり、逆に日中に副交感神経が働きすぎてやる気が出なかったりするのです。

自律神経のバランスが崩れると、全身に原因不明のさまざまな不調(不定愁訴)が現れます。

- 身体的な不調:頭痛、肩こり、めまい、耳鳴り、動悸、息切れ、胃の不快感、便秘や下痢、発汗、手足の冷えなど。

- 精神的な不調:イライラ、不安感、気分の落ち込み、集中力や記憶力の低下、感情の起伏が激しくなるなど。

これらの症状は、病院で検査をしても特に異常が見つからないことが多く、「自律神経失調症」と診断されることもあります。その根本的な原因が、生活習慣に起因する体内時計の乱れであるケースは少なくありません。

肥満や生活習慣病(高血圧・糖尿病など)のリスク上昇

体内時計の乱れは、長期的に見ると、肥満やさまざまな生活習慣病の発症リスクを高めることが多くの研究で示されています。その鍵を握るのが、脂肪の蓄積に関わる「BMAL1(ビーマルワン)」というタンパク質です。

BMAL1は体内時計を構成する時計遺伝子の一つで、体内で脂肪を溜め込み、新たな脂肪細胞を作る働きを促進します。このBMAL1の量は一日の中で大きく変動し、日中は少なく、夜22時から深夜2時にかけて最も多くなります。

つまり、夜遅い時間に食事を摂ると、BMAL1が活発に働いているため、食べたものがエネルギーとして消費されにくく、脂肪として非常に蓄積されやすくなるのです。同じカロリーの食事でも、食べる時間帯によって太りやすさが全く異なるのは、このBMAL1の働きによるものです。

さらに、体内時計の乱れは、血糖値をコントロールする「インスリン」の効き目を悪くする「インスリン抵抗性」を引き起こすことも知られています。これにより、血糖値が下がりくくなり、2型糖尿病のリスクが上昇します。また、血圧のコントロールも乱れがちになり、高血圧の発症リスクも高まります。

このように、不規則な生活は、単に睡眠を妨げるだけでなく、代謝システム全体を混乱させ、気づかないうちに生活習慣病への道を歩ませてしまう危険性をはらんでいるのです。

精神的な不調(うつ病など)

体内時計と心の健康には、密接な関係があります。特に重要なのが、精神の安定に関わる神経伝達物質「セロトニン」です。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、気分の高揚感や安心感をもたらします。

実はこのセロトニン、日中に太陽の光を浴びることで、脳内での合成が活性化されます。そして、夜になると、このセロトニンを材料にして睡眠ホルモン「メラトニン」が作られます。つまり、朝の光を浴びてセロトニンを十分に作ることが、夜の良質な睡眠と、日中の安定した気分の両方にとって不可欠なのです。

体内時計が乱れ、朝の光を浴びる習慣がなくなると、セロトニンの分泌が不足しがちになります。その結果、気分の落ち込み、意欲の低下、不安感といった、うつ病に似た症状が現れやすくなります。

また、特定の季節にうつ症状が現れる「季節性情動障害(冬季うつ病)」は、日照時間が短くなる冬に太陽光を浴びる時間が減少し、体内時計のリズムが乱れることが主な原因と考えられています。

体内時計の乱れが直接うつ病を引き起こすわけではありませんが、うつ病の発症リスクを高める要因になったり、既存のうつ病の症状を悪化させたりする可能性は十分に考えられます。心の健康を保つ上でも、体内時計を整える生活がいかに重要であるかがわかります。

あなたの体内時計は大丈夫?簡単セルフチェック

自分の体内時計が正常に機能しているか、それとも乱れ始めているのか、なかなかわかりにくいものです。ここでは、日常生活における些細なサインから、あなたの体内時計の乱れ度をチェックできるリストを用意しました。

以下の項目にいくつ当てはまるか、数えてみましょう。これは医学的な診断ではありませんが、ご自身の生活習慣を見直す良いきっかけになります。

| チェック項目 | 解説 | |

|---|---|---|

| 1 | 朝、目覚ましが鳴ってもなかなか起きられない、または二度寝が常習化している。 | 体内時計が乱れ、覚醒リズムが後ろにずれている可能性があります。自然な覚醒が難しくなっているサインです。 |

| 2 | 午前中は頭が働かず、仕事や勉強に集中できないことが多い。 | 覚醒を促すホルモンの分泌が鈍っているかもしれません。体内時計が「まだ夜」と認識している可能性があります。 |

| 3 | 平日の起床時間と、休日の起床時間に2時間以上の差がある。 | 「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」の状態です。週末の寝だめは、体内時計をさらに混乱させる原因になります。 |

| 4 | 日中、特に昼食後に、耐えがたいほどの強い眠気に襲われる。 | 睡眠の質の低下や、体内時計による覚醒リズムの乱れが考えられます。 |

| 5 | ベッドに入ってから、30分以上寝付けないことが週に数回ある。 | 睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌タイミングが遅れている可能性があります。 |

| 6 | 夜中に2回以上目が覚めてしまう。 | 睡眠が浅くなっているサインです。自律神経の乱れにより、交感神経が優位になっているのかもしれません。 |

| 7 | 食事の時間が日によってバラバラで、特に朝食を抜きがちだ。 | 全身の臓器にある「子時計」がリセットされず、親時計との間にズレが生じている可能性があります。 |

| 8 | 夜22時以降に夕食や間食を摂ることがよくある。 | 脂肪を蓄積させるBMAL1が活発な時間帯の食事は、肥満に繋がりやすく、消化活動が睡眠を妨げます。 |

| 9 | 理由もなくイライラしたり、気分が落ち込んだりすることが増えた。 | 精神を安定させるセロトニンの不足が考えられます。体内時計の乱れが心のバランスを崩しているサインです。 |

| 10 | 便秘や下痢を繰り返すなど、お腹の調子がすぐれないことが多い。 | 消化器系の「子時計」が乱れ、腸のぜん動運動が正常に行われていない可能性があります。 |

【判定の目安】

- 0〜2個当てはまった方:

体内時計は比較的整っているようです。現在の良い生活習慣をぜひ続けてください。 - 3〜5個当てはまった方:

体内時計が乱れ始めているサインです。このままだと、不調が慢性化する可能性があります。生活習慣の中に、体内時計を乱す原因が隠れていないか、次の章を参考に見直してみましょう。 - 6個以上当てはまった方:

体内時計がかなり乱れている可能性が高いです。心身の不調を強く感じているのではないでしょうか。放置すると、睡眠障害や生活習慣病など、より深刻な問題に繋がる恐れがあります。この記事で紹介する方法を積極的に取り入れ、生活習慣の抜本的な改善に取り組むことを強くおすすめします。

このセルフチェックは、あくまで自分自身の生活を客観的に見つめるためのツールです。一つでも当てはまる項目があれば、それは体からのSOSサインかもしれません。なぜその状態に陥っているのか、その原因となる生活習慣について、次の章で詳しく見ていきましょう。

体内時計が乱れる主な生活習慣

体内時計は非常に繊細で、日々の何気ない習慣によって簡単に乱れてしまいます。現代社会には、このリズムを狂わせる要因が数多く潜んでいます。ここでは、体内時計の乱れを引き起こす代表的な生活習慣を挙げ、なぜそれが問題なのかを科学的な視点から解説します。

朝に太陽の光を浴びない

体内時計をリセットする上で最も重要な行為が、朝、太陽の光を浴びることです。これを怠ることが、リズムが乱れる最大の原因と言っても過言ではありません。

私たちの体内時計は約25時間周期であるため、毎朝リセットしなければ、1日約1時間ずつ生活リズムが後ろにずれていきます。このズレを修正する最強のスイッチが、目から入る朝の光です。光の刺激が脳の親時計に届くと、時計の針が強制的に巻き戻され、地球の24時間周期に同調します。

しかし、以下のような生活を送っていると、この重要なリセットの機会を逃してしまいます。

- ギリギリまで寝ていて、朝日を浴びる時間がない

- 遮光カーテンを閉め切った部屋で、光を浴びずに二度寝する

- 在宅勤務などで、一日中家から出ずに過ごす

朝の光を浴びないと、体内時計はリセットされず、約25時間という本来の周期で動き続けます。その結果、寝る時間も起きる時間も毎日少しずつ遅れていく「睡眠相後退症候群」のような状態に陥りやすくなります。また、日中の眠気やだるさの原因となるだけでなく、精神を安定させるセロトニンの分泌も不十分になり、気分の落ち込みにも繋がります。

朝食を抜くなど不規則な食事

朝の光が「親時計」のリセットボタンだとすれば、朝食は全身の「子時計」をリセットするための重要なスイッチです。

肝臓や胃腸、筋肉といった末梢の臓器にも体内時計(子時計)が存在し、それぞれが活動と休息のリズムを刻んでいます。朝食を摂ると、血糖値が上昇し、インスリンが分泌されるなどの変化が、これらの子時計に対する「朝が来た」という合図になります。これにより、子時計が親時計のリズムに同調し、体全体の調和が生まれます。

しかし、朝食を抜くと、子時計はリセットの合図を受け取ることができません。親時計は光を浴びて「朝」を認識しているのに、子時計は「まだ活動開始ではない」と判断し、両者の間にズレが生じてしまいます。この状態が続くと、代謝が低下したり、エネルギーを効率的に使えなくなったりします。

さらに、朝食を抜いた後の昼食で急に多くの量を食べると、血糖値が急激に上昇(血糖値スパイク)し、インスリンが過剰に分泌されます。これは血管にダメージを与え、長期的には糖尿病のリスクを高めるだけでなく、その後の急激な血糖値低下が強い眠気やだるさを引き起こす原因にもなります。決まった時間に食事を摂ること、特に朝食をしっかり摂ることは、体内時計の同調に不可欠なのです。

夜遅い時間の食事や間食

体内時計を乱し、健康に悪影響を与える習慣として特に問題なのが、夜遅い時間の食事です。その理由は主に二つあります。

一つ目は、前述した「BMAL1(ビーマルワン)」の働きです。BMAL1は脂肪の蓄積を促進するタンパク質で、夜22時から深夜2時にかけて体内で最も増加します。この時間帯に食事を摂ると、摂取したカロリーがエネルギーとして消費されにくく、非常に効率よく脂肪として体に蓄えられてしまいます。同じものを食べても、昼に食べるのと夜に食べるのとでは、太りやすさが全く違うのです。

二つ目は、睡眠の質への影響です。夜遅くに食事をすると、私たちが眠ろうとしている間も、胃や腸は消化活動のために働き続けなければなりません。これにより、本来リラックスして休息すべき体の深部体温が下がりにくくなり、脳も完全に休むことができません。その結果、眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めたりと、睡眠の質が著しく低下します。

夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想とされるのは、消化活動を終え、体がスムーズに休息モードに入れるようにするためです。

就寝前のスマートフォンやパソコンの使用

現代人にとって最も身近で、かつ強力に体内時計を乱す要因が、スマートフォンやパソコン、テレビなどが発する「ブルーライト」です。

ブルーライトは、太陽光にも含まれる可視光線の一種で、波長が短く強いエネルギーを持っています。日中にブルーライトを浴びることは、脳を覚醒させ、集中力を高める効果があります。問題は、夜間にこの光を浴びることです。

夜、強いブルーライトが目から入ると、脳の親時計は「まだ昼間だ」と誤認識してしまいます。その結果、自然な眠りを誘う睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が強力に抑制されてしまいます。ある研究では、夜間に2時間スマートフォンを使用すると、メラトニンの分泌が約20%以上も抑制されることが示されています。

メラトニンの分泌が遅れると、当然ながら寝つきが悪くなり、睡眠サイクル全体が後ろにずれていきます。さらに、眠りが浅くなる原因にもなり、睡眠の質を大きく損ないます。「寝る直前までベッドでスマホを見る」という習慣は、自ら睡眠を妨害しているのと同じ行為なのです。

運動不足や日中の活動量の低下

適度な運動は、体内時計を正常に保つための重要な要素です。運動は、体温にメリハリをつける上で大きな役割を果たします。

人間の体温(特に体の中心部の深部体温)は、一日の中で変動しており、日中の活動時間帯に最も高くなり、夜の休息時間帯に向かって徐々に低下していきます。そして、この深部体温の低下が、スムーズな入眠を促す重要な引き金となります。

日中に運動をすると、筋肉が熱を産生し、深部体温が効果的に上昇します。そして、運動を終えると、体は熱を放出しようとするため、体温は運動前よりも低いレベルまで下がろうとします。この体温のダイナミックな変動が、夜の自然な眠りに繋がりやすいリズムを作り出すのです。

しかし、デスクワーク中心で運動習慣がなく、日中の活動量が極端に少ない生活を送っていると、体温の変動が乏しくなります。一日中、体温が低いままでメリハリがないため、夜になっても入眠に必要な体温低下が起こりにくく、寝つきの悪さや眠りの浅さに繋がります。

睡眠不足や休日の寝だめ

慢性的な睡眠不足が体に悪いことは言うまでもありませんが、その不足分を補おうとする「休日の寝だめ」も、実は体内時計にとっては大きな負担となります。

平日は仕事や学校のために早起きし、休日は昼過ぎまで寝ている、という生活パターンは多くの人が経験しているでしょう。しかし、この平日と休日の生活リズムの大きなズレは、「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」と呼ばれ、海外旅行に行った際の時差ぼけと同じような状態を体内で引き起こします。

例えば、平日は6時起き、休日は10時起きという生活の場合、体内時計は4時間の時差を毎週経験していることになります。せっかく平日のリズムに慣れてきた体内時計が、週末にリセットされ、月曜日の朝には再び無理やり早起きを強いられる。この繰り返しは、親時計と子時計の同調を著しく乱し、月曜日の朝の強いだるさ(ブルーマンデー)や、週全体のパフォーマンス低下の原因となります。

寝だめは睡眠負債を完全に解消するものではなく、むしろ体内時計を混乱させることで、翌週の不調を招く悪循環を生み出してしまうのです。

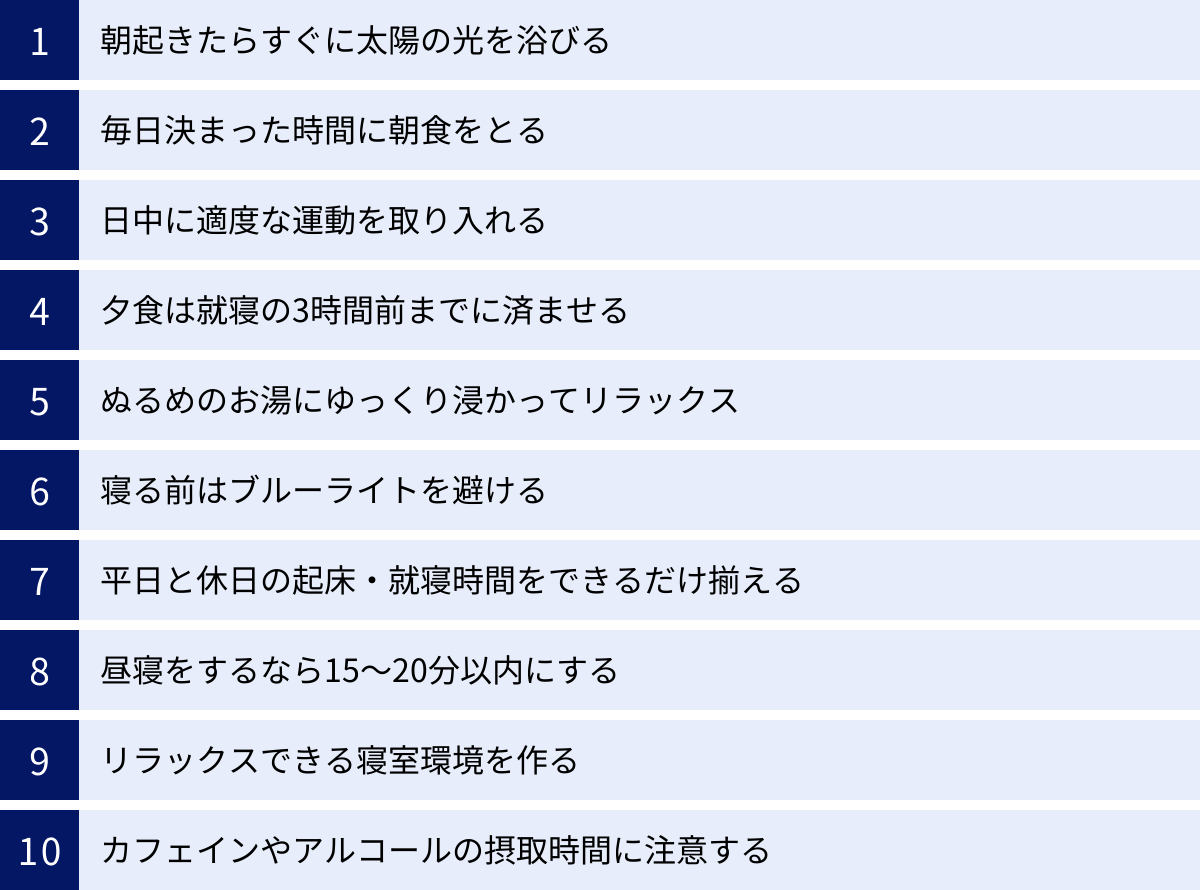

体内時計を整える10の方法

体内時計の乱れは、日々の生活習慣の積み重ねによって引き起こされます。しかし、逆に言えば、毎日の習慣を少し見直すことで、乱れた時計をリセットし、正常なリズムを取り戻すことが可能です。ここでは、科学的根拠に基づいた、誰でも今日から始められる10の具体的な方法を詳しくご紹介します。

① 朝起きたらすぐに太陽の光を浴びる

体内時計をリセットするための、最も簡単で最も効果的な方法が「朝の光を浴びること」です。これは、約25時間周期の体内時計を、地球の24時間周期に同調させるための「強制リセットボタン」です。

- なぜ?:朝の強い光が網膜から脳の親時計(視交叉上核)に伝わると、それが合図となって時計の針がリセットされます。同時に、精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」の合成が活発になります。このセロトニンは、夜になると睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となるため、朝の光は夜の快眠の準備でもあるのです。

- どうやる?:

- 時間:起床後、できれば1時間以内に行いましょう。

- 方法:15分から30分程度、屋外で直接光を浴びるのが最も効果的です。通勤や通学で外を歩く、ベランダや庭に出て過ごすなどが理想です。難しい場合は、窓際1メートル以内で外を眺めるだけでも十分な効果が期待できます。レースのカーテン越しでも問題ありません。

- ポイント:曇りや雨の日でも、室内照明の数十倍の光量があります。天候に関わらず、毎朝の習慣にすることが重要です。サングラスは光を遮ってしまうため、リセット目的の場合は外すのがおすすめです。

② 毎日決まった時間に朝食をとる

朝の光が「親時計」をリセットするなら、朝食は全身の「子時計」をリセットする重要なスイッチです。

- なぜ?:食事による血糖値の上昇や消化活動の開始が、肝臓や消化器系などの子時計に対する「活動開始」の合図となります。これにより、脳の親時計と全身の子時計のリズムが同調し、代謝やエネルギー消費がスムーズに行われるようになります。

- どうやる?:

- 時間:起床後1〜2時間以内に、毎日できるだけ同じ時間帯に摂ることを心がけましょう。

- 内容:体内時計のリセットには、エネルギー源となる「炭水化物(ごはん、パンなど)」と、体温を上昇させ、セロトニンの材料にもなる「タンパク質(卵、納豆、ヨーグルトなど)」をバランス良く組み合わせることが理想です。時間がない場合でも、バナナ1本やヨーグルトだけでも摂る習慣をつけましょう。

③ 日中に適度な運動を取り入れる

日中の活動量を増やし、適度な運動を取り入れることは、夜の快眠に繋がる重要なステップです。

- なぜ?:運動は、体の中心部の温度である「深部体温」にメリハリをつけます。日中に運動で体温を上げておくと、夜にかけて体温が下がりやすくなります。この深部体温の低下が、自然な眠気を誘う重要な引き金となるのです。

- どうやる?:

- 種類:ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動がおすすめです。軽く汗ばむ程度で十分です。

- 時間帯:最も効果的なのは、夕方(16時〜18時頃)です。この時間帯の運動は、就寝時の深部体温の低下を最も効率的に促します。ただし、継続することが重要なので、自分のライフスタイルに合わせて朝や昼に行っても問題ありません。就寝直前の激しい運動は、逆に交感神経を高ぶらせてしまうため避けましょう。

- 頻度・時間:まずは1日30分、週に2〜3回から始めてみましょう。エレベーターを階段にする、一駅手前で降りて歩くなど、日常生活の中で活動量を増やす意識も大切です。

④ 夕食は就寝の3時間前までに済ませる

夜遅い食事は、体内時計を乱し、肥満や睡眠の質の低下を招く大きな原因です。

- なぜ?:就寝時に胃の中に食べ物が残っていると、睡眠中も消化器系が働き続けることになり、体が十分に休息できません。また、脂肪蓄積を促すタンパク質「BMAL1」は夜間に増加するため、夜遅い食事は太りやすくなります。

- どうやる?:

- 理想の時間:就寝時刻の3時間前までには夕食を終えましょう。例えば23時に寝るなら、20時までが目安です。

- どうしても遅くなる場合:食事を2回に分ける「分食」がおすすめです。夕方におにぎりやサンドイッチなどで主食を摂り、帰宅後は消化の良いスープやおかずだけにするなど工夫しましょう。揚げ物や脂っこい肉類は避け、野菜や豆腐、魚などを中心とした消化の良いメニューを少量摂るように心がけてください。

⑤ ぬるめのお湯にゆっくり浸かってリラックス

就寝前の入浴は、単に体を清潔にするだけでなく、睡眠の質を高めるための効果的な儀式です。

- なぜ?:入浴によって一時的に深部体温を上げることで、その後の放熱が促され、体温がスムーズに低下します。この体温の下降が入眠を促します。また、副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる効果もあります。

- どうやる?:

- タイミング:就寝の90分〜2時間前がベストタイミングです。

- お湯の温度:38〜40℃のぬるめのお湯が最適です。42℃以上の熱いお湯は交感神経を刺激し、逆に覚醒させてしまうので注意が必要です。

- 時間:15〜20分程度、肩までゆっくり浸かりましょう。シャワーだけで済ませるよりも、湯船に浸かる方が深部体温を効果的に上げることができます。

⑥ 寝る前はブルーライトを避ける

就寝前にスマートフォンやPC、テレビなどを見る習慣は、睡眠の質を低下させる最大の原因の一つです。

- なぜ?:これらのデバイスが発するブルーライトは、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を強力に抑制し、脳を覚醒させてしまいます。これにより、寝つきが悪くなるだけでなく、眠りも浅くなります。

- どうやる?:

- デジタルデトックス:就寝の1〜2時間前からは、スマートフォンやPCなどの使用を控えましょう。

- 代替案:照明を暖色系の間接照明に切り替え、読書(電子書籍より紙の本がベター)、ストレッチ、瞑想、好きな音楽を聴くなど、リラックスできる時間を作りましょう。

- どうしても使う場合:スマートフォンの「ナイトモード」や「ブルーライトカットモード」を活用したり、ブルーライトカット機能のあるメガネを使用したりすることで、影響を軽減できます。

⑦ 平日と休日の起床・就寝時間をできるだけ揃える

週末の「寝だめ」は、体内時計を大きく乱す「ソーシャル・ジェットラグ」を引き起こします。

- なぜ?:平日と休日で睡眠時間が大幅にずれると、体内時計は毎週時差ぼけを経験するような状態になります。これが月曜の朝の不調に繋がり、一週間を通してリズムを乱す原因となります。

- どうやる?:

- ズレを最小限に:平日と休日の起床・就寝時間のズレは、2時間以内に抑えることを目標にしましょう。

- 休日も朝の光を:休日も平日と同じ時間に一度起き、カーテンを開けて光を浴びることが理想です。どうしても眠い場合は、その後に短い昼寝で調整しましょう。休日も朝のリセットを欠かさないことが、週明けをスムーズにスタートさせる鍵です。

⑧ 昼寝をするなら15〜20分以内にする

日中の強い眠気対策として、短い昼寝(パワーナップ)は非常に有効ですが、やり方にはコツがあります。

- なぜ?:30分以上の長い昼寝や、夕方以降の昼寝は、深い睡眠に入ってしまい、夜の睡眠を妨げる原因になります。夜に寝付けなくなったり、睡眠が浅くなったりして、体内時計のリズムをさらに乱す悪循環に陥ります。

- どうやる?:

- 時間:15〜20分以内に留めましょう。アラームをセットするのを忘れずに。

- 時間帯:15時までに行うのが理想です。それ以降の昼寝は夜の睡眠に影響しやすくなります。

- 姿勢:横になると深い眠りに入りやすいため、机に突っ伏したり、椅子の背にもたれたりする姿勢で眠るのがおすすめです。昼寝の直前にコーヒーなどカフェインを摂ると、起きた頃に覚醒効果が現れ、すっきりと目覚めやすくなります。

⑨ リラックスできる寝室環境を作る

睡眠の質は、寝室の環境に大きく左右されます。五感を刺激しない、睡眠に最適な環境を整えましょう。

- なぜ?:快適でリラックスできる環境は、副交感神経を優位にし、スムーズな入眠と深い睡眠をサポートします。不快な環境は、無意識のうちにストレスとなり、睡眠を妨げます。

- どうやる?:

- 光:寝室はできるだけ暗くしましょう。遮光カーテンを利用したり、電子機器の光が目に入らないようにしたりする工夫が有効です。

- 音:静かな環境が理想です。外部の騒音が気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシンなどを活用するのも一つの方法です。

- 温度・湿度:快適と感じる室温(夏は25〜26℃、冬は22〜23℃が目安)と、湿度(50〜60%)を保ちましょう。季節に合わせて寝具やエアコンを調整します。

- その他:寝具は自分に合ったものを選び、寝室は睡眠とリラックス以外の目的(仕事や食事など)で使わないようにすると、「寝室=寝る場所」という意識が脳に定着しやすくなります。

⑩ カフェインやアルコールの摂取時間に注意する

コーヒーや緑茶に含まれるカフェイン、そして寝酒としてのアルコールは、摂取するタイミングによっては睡眠の質を大きく損ないます。

- なぜ?:

- カフェイン:強い覚醒作用があり、その効果は個人差がありますが4〜8時間持続します。午後に摂取したカフェインが、夜の寝つきを悪くする原因になることがあります。

- アルコール:飲むと一時的に寝つきが良くなるように感じますが、アルコールが体内で分解される過程でできるアセトアルデヒドには覚醒作用があります。また、利尿作用もあるため、夜中に目が覚めやすくなり、結果的に睡眠の質を著しく低下させます。

- どうやる?:

- カフェイン:コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどの摂取は、就寝の6〜8時間前まで、できれば15時頃までを目安にしましょう。

- アルコール:寝るための飲酒(寝酒)は避けましょう。晩酌は楽しむ程度にし、就寝の3〜4時間前には飲み終えるのが理想です。

体内時計を整える食事のコツとおすすめ栄養素

体内時計を整えるためには、何を「いつ」食べるかが非常に重要です。特に、睡眠の質を高めたり、精神を安定させたりするのに役立つ特定の栄養素を意識的に摂取することで、より効果的にリズムを整えることができます。ここでは、体内時計の調整に役立つ代表的な栄養素と、それらを豊富に含む食品、効果的な摂り方について解説します。

| 栄養素 | 主な働き | 豊富な食品例 | 摂取のポイント |

|---|---|---|---|

| トリプトファン | 睡眠ホルモン「メラトニン」の原料となる | 大豆製品、乳製品、バナナ、肉類、魚類、ナッツ類 | 朝食で炭水化物と一緒に摂ると効率的 |

| グリシン | 深部体温を下げ、睡眠の質を向上させる | エビ、ホタテ、イカ、カニ、魚介類、ゼラチン | 夕食や就寝前に摂るのがおすすめ |

| ビタミンB6 | トリプトファンからセロトニンへの変換を助ける | カツオ、マグロ、サケ、鶏肉、レバー、バナナ | トリプトファンを含む食品と一緒に摂る |

トリプトファン(セロトニンの原料)

トリプトファンは、体内時計の調整と心の安定に欠かせない、最重要栄養素の一つです。これは体内で生成できない必須アミノ酸のため、食事から摂取する必要があります。

- 働きとメカニズム:

トリプトファンは、日中に太陽の光を浴びることで、脳内で「セロトニン」という神経伝達物質に変換されます。セロトニンは、気分を安定させ、幸福感や満足感をもたらすことから「幸せホルモン」とも呼ばれます。そして、夜になると、この日中に作られたセロトニンが、今度は睡眠を促すホルモン「メラトニン」に変換されるのです。

つまり、「トリプトファン(食事)→セロトニン(日中)→メラトニン(夜間)」という一連の流れが、安定した精神状態と質の高い睡眠の鍵を握っています。朝にトリプトファンをしっかり摂ることは、その日の夜の快眠のための準備と言えます。 - 豊富な食品:

- 大豆製品:納豆、豆腐、味噌、豆乳

- 乳製品:牛乳、チーズ、ヨーグルト

- 肉類:鶏むね肉、豚ロース、牛肉(赤身)

- 魚類:カツオ、マグロなどの赤身魚

- その他:バナナ、卵、ナッツ類(アーモンド、くるみなど)、ごま

- 効果的な摂取方法:

トリプトファンを効率よく脳に運ぶためには、炭水化物(ごはん、パン、麺類など)と一緒に摂取することが重要です。炭水化物を摂ると分泌されるインスリンが、トリプトファンの脳への取り込みを助けてくれます。したがって、「ごはん+納豆+味噌汁」や「パン+チーズ+牛乳」、「バナナ入りヨーグルト」といった朝食メニューは、体内時計を整える上で非常に理想的な組み合わせです。

グリシン(睡眠の質を向上)

グリシンもアミノ酸の一種で、特に睡眠の「質」を高める効果が注目されています。

- 働きとメカニズム:

グリシンには、体の末梢(手足など)の血流を増やし、体からの熱放散を促す作用があります。これにより、体の中心部の温度である「深部体温」を効率的に低下させることができます。前述の通り、深部体温の低下はスムーズな入眠と、特に深いノンレム睡眠(徐波睡眠)の時間を増やすことに繋がります。

つまり、グリシンを摂取することで、寝つきが良くなるだけでなく、より深くぐっすりと眠れるようになり、目覚めの質も向上することが期待できます。 - 豊富な食品:

- 魚介類:エビ、ホタテ、イカ、カニ、カジキマグロ

- 肉類:豚足、牛すじ、鶏皮

- その他:ゼラチン(ゼリーやグミの原料)

- 効果的な摂取方法:

グリシンの効果は、就寝前に摂取することで最も発揮されやすいとされています。そのため、夕食のメニューにエビやホタテを使った料理を取り入れたり、デザートにゼリーを選んだりするのがおすすめです。最近では、サプリメントとして手軽に摂取することも可能です。

ビタミンB6(トリプトファンの吸収を助ける)

ビタミンB6は、単体で睡眠に直接作用するわけではありませんが、トリプトファンがセロトニンに変換される過程で、補酵素として不可欠な役割を果たします。

- 働きとメカニズム:

せっかく食事からトリプトファンを摂取しても、ビタミンB6が不足していると、セロトニンへの変換がスムーズに行われません。例えるなら、トリプトファンが「材料」で、ビタミンB6が「工具」のような関係です。両方をバランス良く摂ることで、初めて効率的にセロトニンとメラトニンを生成できます。 - 豊富な食品:

- 魚類:カツオ、マグロ、サケ、サンマ

- 肉類:鶏肉(特にささみやむね肉)、レバー

- その他:バナナ、にんにく、パプリカ、さつまいも、玄米

- 効果的な摂取方法:

ビタミンB6は、トリプトファンを多く含む食品と共通しているものも多いのが特徴です。例えば、カツオやマグロ、鶏肉、バナナは、トリプトファンとビタミンB6の両方を豊富に含んでいます。これらの食材を積極的に食事に取り入れることで、相乗効果が期待できます。朝食にバナナを加えたり、夕食に焼き魚を食べたりするなど、日々の食事の中で意識してみましょう。

体内時計に関するよくある質問

体内時計を整えようとするとき、多くの人が抱く疑問があります。ここでは、特に頻繁に寄せられる質問に対して、専門的な知見を交えながら分かりやすくお答えします。

Q. 二度寝は体内時計に悪いですか?

A. 結論から言うと、習慣的な二度寝は体内時計にとって悪影響を及ぼす可能性が高いです。

多くの方が「あと5分だけ…」とスヌーズ機能を使ったり、一度アラームを止めてから再び眠りに落ちたりする経験があるでしょう。その瞬間は心地よく感じられるかもしれませんが、体内時計の観点からはいくつかのデメリットがあります。

- 光を浴びるタイミングが遅れる

体内時計をリセットする最も重要な要素は「朝の光」です。二度寝をしてしまうと、この光を浴びる時間が後ろにずれてしまいます。その結果、体内時計のリセットが遅れ、一日のリズムの開始が遅延してしまいます。これを毎日繰り返すと、体内時計が徐々に夜型にシフトしていく原因になります。 - 睡眠慣性(スリープ・イナーシャ)が長引く

睡眠慣性とは、目覚めた直後に感じる眠気やだるさ、頭がぼーっとする状態のことです。二度寝で浅い眠りを繰り返すと、この睡眠慣性が強く、長く続いてしまうことがあります。その結果、すっきりと活動を開始できず、午前中のパフォーマンスが低下する原因となります。 - 自律神経の乱れに繋がる

本来、朝は活動モードの交感神経が優位になる時間帯です。しかし、二度寝をすると、覚醒と睡眠の間を行ったり来たりすることで、自律神経の切り替えがうまくいかなくなり、だるさや不調を感じやすくなることがあります。

ただし、例外的なケースもあります。

どうしても睡眠時間が足りていない場合、5〜10分程度の短い二度寝は、急激な覚醒によるストレスを和らげる効果があるという見方もあります。

しかし、二度寝をしなければ起きられない状態が続いていること自体が、睡眠不足や体内時計の乱れのサインです。根本的な解決策は、二度寝のテクニックを考えることではなく、夜の睡眠時間を見直したり、この記事で紹介したような方法で体内時計を整えたりして、自然にすっきりと起きられる体質を目指すことです。まずは、なぜ二度寝をしてしまうのか、その原因(夜更かし、睡眠の質の低下など)を探ることから始めてみましょう。

Q. 夜勤などで生活が不規則な場合はどう対策すればいいですか?

A. 夜勤や交代制勤務(シフトワーク)は、体内時計にとって最も過酷な環境の一つです。しかし、工夫次第でその影響を最小限に抑えることは可能です。

シフトワーカーは、地球の昼夜サイクルとは逆の生活を送ることを強いられるため、常に「ソーシャル・ジェットラグ」を抱えている状態にあります。睡眠障害や消化器系の不調、生活習慣病のリスクが高いことも知られています。完全に解決するのは難しいですが、以下の対策を組み合わせることで、体への負担を軽減できます。

- 「光」を意図的にコントロールする

体内時計に最も強く影響する「光」を味方につけることが最大の鍵です。- 夜勤中:職場の照明をできるだけ明るく保ち、強い光を浴びて脳を覚醒モードにしましょう。休憩時間に仮眠をとる場合は、アイマスクなどを使って光を遮断します。

- 夜勤明け:勤務終了後、外が明るい場合はサングラスをかけて帰宅します。これは、朝日が体内時計をリセットしようとするのを防ぎ、「これから寝る時間だ」と脳に認識させるためです。

- 就寝時:寝室を完全に真っ暗にします。遮光カーテン(1級遮光が望ましい)やアイマスクを活用し、光が一切入らない環境を作りましょう。

- 食事のタイミングを固定化する

生活の中心となる時間帯に合わせて、「主観的な朝・昼・夜」を設定し、食事のタイミングをできるだけ固定します。- 「主観的な朝」の食事:夜勤明けに寝て、夕方に起きる場合、その起きたタイミングがあなたにとっての「朝」です。起床後1時間以内に、タンパク質と炭水化物を含むしっかりとした食事を摂り、全身の子時計をリセットしましょう。

- 夜勤中の食事:夜勤の後半(深夜2時〜4時頃)は、BMAL1の働きで太りやすく、消化能力も低下しています。この時間帯のドカ食いは避け、消化が良く温かいスープや、おにぎり、ヨーグルトなど軽めの食事を摂るのがおすすめです。

- 戦略的な仮眠(ナップ)を取り入れる

夜勤中の眠気を乗り切るために、短い仮眠は非常に有効です。- 夜勤前:出勤前に90分程度の長めの仮眠をとっておくと、その後の覚醒レベルを高く保つのに役立ちます。

- 夜勤中:休憩時間に20〜30分程度の短い仮眠(パワーナップ)をとると、集中力や注意力が回復します。

- 休日も生活リズムを大きく崩さない

夜勤明けの休日などに、昼夜逆転の生活を元に戻そうと無理をするのは禁物です。シフトパターンに合わせて、睡眠時間をある程度一定に保つ努力が必要です。例えば、夜勤が続く期間は、休日も夜型の生活を基本とし、急激な変化を避ける方が体への負担は少なくなります。

シフトワークは心身への負担が大きい働き方です。これらの対策を試みても、強い不眠や体調不良が続く場合は、一人で抱え込まずに、産業医や睡眠専門の医療機関に相談することも検討しましょう。

まとめ

私たちの健康と活力の源は、意識することなく体内でリズムを刻み続ける「体内時計」によって支えられています。この記事では、その精巧な仕組みから、乱れが引き起こすさまざまな不調、そして具体的なリセット方法までを詳しく解説してきました。

最後に、この記事の要点を振り返りましょう。

- 体内時計は約25時間周期であり、毎朝「光」を浴びることで地球の24時間周期にリセットされる。

- 脳の「親時計」と全身の「子時計」があり、「光」と「食事」によって両者のリズムを同調させることが重要。

- 体内時計が乱れると、不眠や日中の眠気だけでなく、自律神経の乱れ、肥満や生活習慣病、精神的な不調など、心身に深刻な影響を及ぼすリスクがある。

- この乱れは、夜更かしや不規則な食事、ブルーライト、運動不足といった現代的な生活習慣に主な原因がある。

そして、乱れた体内時計を整えるためには、特別なことではなく、日々の小さな習慣の改善が最も効果的です。

特に重要なのは、以下の3つのポイントです。

- 【光】朝起きたら、まずカーテンを開けて太陽の光を15分以上浴びる。

- 【食事】毎日決まった時間に、タンパク質と炭水化物を含む朝食を摂る。

- 【睡眠】平日も休日も、起床・就寝時間のズレを2時間以内に抑える。

まずはこの3つの中から、一つでも実践してみることから始めてみてください。最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、続けていくうちに、朝の目覚めが良くなったり、日中の集中力が高まったりと、体の変化を実感できるはずです。

体内時計を整えることは、単に睡眠の問題を解決するだけではありません。それは、私たちの心と体のパフォーマンスを最大化し、病気になりにくい体を作るための、最も基本的で強力な健康法です。今日から始める小さな一歩が、明日の、そして未来のあなたの健康を大きく変える力を持っています。活力に満ちた毎日を取り戻すために、ぜひご自身の生活習慣を見直し、体内時計を味方につけていきましょう。