日中のパフォーマンスを維持するために、多くのビジネスパーソンや学生が直面する課題、それが「午後の眠気」です。ランチの後にやってくる強烈な眠気と戦いながら、集中力を保とうと努力した経験は誰にでもあるのではないでしょうか。この厄介な眠気を解消し、午後の生産性を劇的に向上させる鍵、それが「仮眠」です。

「たかが昼寝」と侮ってはいけません。正しい方法で行う短時間の仮眠は「パワーナップ」とも呼ばれ、科学的にもその驚くべき効果が証明されています。 疲労回復はもちろん、集中力や記憶力の向上、ストレス軽減など、心身に多くのメリットをもたらすのです。しかし、その一方で、やり方を間違えると逆効果になり、かえって倦怠感が増したり、夜の睡眠に悪影響を及ぼしたりする可能性もあります。

この記事では、仮眠がもたらす効果から、その効果を最大限に引き出すための具体的な7つのコツ、そして避けるべきNG例まで、網羅的に解説します。さらに、仮眠をとっても眠気が解消されない場合に考えられる原因や、仮眠ができない状況で役立つ代替策も紹介します。

本記事を読めば、あなたも仮眠を戦略的に活用し、1日を通して高いパフォーマンスを発揮できるようになるでしょう。

仮眠(パワーナップ)とは

午後のパフォーマンスを向上させるための強力なツールとして注目されている「仮眠」。特に、計画的に行われる短時間の仮眠は「パワーナップ(Power Nap)」と呼ばれ、その効果は多くの研究で裏付けられています。ここでは、パワーナップの基本的な概念と、そもそもなぜ私たちは午後に眠くなるのか、その生理学的なメカニズムについて深く掘り下げていきます。

パワーナップの概要

パワーナップとは、直訳すると「力になる昼寝」。意図的にとる15分から30分程度の短い仮眠のことを指し、日中の眠気を解消して心身をリフレッシュさせ、午後の活動における認知能力や作業効率を高めることを目的としています。この概念は、コーネル大学の社会心理学者ジェームス・マース博士によって提唱され、広く知られるようになりました。

パワーナップの最大の特徴は、その「短時間」である点です。夜の本格的な睡眠とは異なり、深い眠り(徐波睡眠)に入る手前の、浅い睡眠段階で目覚めることを前提としています。これにより、起きた後の頭がぼーっとする状態、いわゆる「睡眠慣性(スリープイナーシャ)」を防ぎつつ、脳の疲労を効果的に回復させることができます。

この効果は、NASA(アメリカ航空宇宙局)の研究によっても科学的に証明されています。NASAは、宇宙飛行士のパフォーマンス維持のため睡眠に関する研究を行っており、その中で26分間の仮眠によって、認知能力が34%、注意力(覚醒度)が54%も向上したという報告をしています。この研究結果は、パワーナップが単なる気休めではなく、客観的なデータに裏付けられた有効な休息法であることを示しています。

近年、日本でもこのパワーナップの重要性が認識され始めています。生産性向上や従業員の健康維持を目的に、仮眠室を設置したり、昼休み中の仮眠を推奨したりする企業も増えてきました。これは、個人の努力だけでなく、組織全体でパフォーマンスを最大化しようという意識の表れと言えるでしょう。

パワーナップが特に推奨されるのは、以下のような人々です。

- 昼食後に眠気に襲われ、仕事の効率が落ちてしまうビジネスパーソン

- 午後の授業や試験で集中力を維持したい学生

- 育児や家事で睡眠が不規則になりがちな主婦・主夫

- 長距離を運転するドライバー

- 夜勤などで生活リズムが不規則な人

このように、パワーナップは特定の誰かのものではなく、日中のパフォーマンスを向上させたいと願うすべての人にとって、強力な味方となるのです。

午後に眠くなる理由

では、なぜ私たちは特に午後の時間帯に眠気を感じるのでしょうか。これは単に「昼食を食べたから」「夜の睡眠が足りないから」といった単純な理由だけではありません。私たちの身体に備わっている、2つの精巧な生理学的メカニズムが深く関わっています。

一つ目は「睡眠圧(睡眠欲求)」です。私たちは目が覚めている間、脳内で「アデノシン」という睡眠物質が徐々に蓄積されていきます。このアデノシンが脳内に溜まれば溜まるほど、「眠りたい」という欲求、つまり睡眠圧が高まります。朝起きた時点ではアデノシンの量は最も少なく、夜になるにつれて最大に達し、私たちは自然と眠りにつきます。そして睡眠中にアデノシンは分解・除去され、翌朝には再びリセットされる、というサイクルを繰り返しています。午後は、朝起きてから数時間が経過し、このアデノシンがある程度蓄積された状態になるため、睡眠圧が高まり、眠気を感じやすくなるのです。

二つ目は「サーカディアンリズム(概日リズム)」です。これは、約24時間周期で変動する、私たちの身体に備わった体内時計のことです。体温やホルモン分泌、自律神経の働きなどをコントロールし、日中は心身を活動的に、夜は休息状態へと導きます。このサーカディアンリズムには、覚醒を促す力が最も弱まる時間帯が1日に2回あるとされています。一つは深夜2時から4時頃の、最も深い眠りにつく時間帯。そしてもう一つが、午後2時から4時頃です。この時間帯は「ポストランチディップ(午後の眠気)」とも呼ばれ、体温がわずかに低下し、覚醒レベルが一時的に落ち込むため、強い眠気を感じるのです。

つまり、午後の眠気は、「高まってきた睡眠圧」と「サーカディアンリズムによる覚醒レベルの低下」という2つの波が重なることによって引き起こされる、極めて自然な生理現象なのです。

さらに、昼食の内容も眠気に影響を与えます。特に、丼ものや麺類など炭水化物を多く含む食事をとると、血糖値が急上昇します。すると、血糖値を下げるためにインスリンというホルモンが大量に分泌されます。このインスリンの作用で血糖値が急降下する際、「低血糖」に近い状態となり、強い眠気や倦怠感を引き起こすことがあります。これを「血糖値スパイク」と呼びます。

これらのメカニズムを理解すると、午後の眠気が意志の力だけでコントロールするのが難しい理由がわかります。そして、この生理的な眠気のピークに合わせて短時間の仮眠(パワーナップ)をとることが、身体のリズムに逆らわない、非常に合理的で効果的な対策であることが理解できるでしょう。

仮眠がもたらす嬉しい効果

正しく実践された仮眠は、私たちの心と身体に驚くほど多くのポジティブな影響を与えます。単に眠気を覚ますだけでなく、脳の機能を回復させ、生産性を高め、さらには心身の健康維持にも貢献します。ここでは、仮眠がもたらす6つの嬉しい効果について、それぞれ具体的に解説していきます。

| 効果の種類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 疲労の回復 | 脳をクールダウンさせ、精神的・肉体的な疲労物質の蓄積を軽減する。 |

| 集中力・記憶力の向上 | ワーキングメモリをリフレッシュし、学習内容の定着を促進する。 |

| 作業効率のアップ | 判断力や創造性を回復させ、ミスを減らし生産性を向上させる。 |

| ストレスの軽減 | ストレスホルモン「コルチゾール」を減少させ、自律神経のバランスを整える。 |

| 睡眠不足の補完 | 睡眠負債の一部を返済し、日中のパフォーマンス低下を防ぐ。 |

| 病気のリスク低下 | 血圧を安定させ、免疫機能をサポートし、生活習慣病のリスクを間接的に下げる。 |

疲労の回復

日中の活動、特にデスクワークや学習などで頭を使い続けると、脳はオーバーヒート状態になります。情報処理の負担が増え、いわゆる「脳疲労」が蓄積していきます。この脳疲労のサインが、集中力の低下や注意散漫、思考力の鈍化です。

仮眠は、この脳を一時的にクールダウンさせるための絶好の機会となります。目を閉じて外部からの情報を遮断するだけでも、脳の情報処理に使われるエネルギーを節約できます。さらに、浅い眠りに入ることで、脳は休息モードに切り替わり、活動中に蓄積された疲労物質、特に前述した「アデノシン」の除去が促進されます。

わずか15分程度の仮眠でも、脳の神経細胞の過剰な興奮が静まり、リフレッシュ効果が得られます。これにより、仮眠後は頭がすっきりとし、クリアな思考を取り戻すことができます。これは、パソコンの動作が重くなったときに再起動してメモリを解放するのに似ています。仮眠は、私たちの脳にとっての「再起動ボタン」のような役割を果たしてくれるのです。精神的な疲労だけでなく、身体的な疲労感の軽減にもつながり、午後の活動を再開するための活力を与えてくれます。

集中力・記憶力の向上

仮眠は、学習能力や記憶力といった高次の認知機能にも大きな影響を与えます。私たちの脳には、情報を一時的に保持し、処理するための「ワーキングメモリ」という機能が備わっています。しかし、このワーキングメモリの容量には限界があり、長時間活動を続けると情報でいっぱいになり、新しい情報を取り込む能力が低下してしまいます。

仮眠は、このワーキングメモリをリフレッシュし、空き容量を確保する効果があります。 一時的に脳を休ませることで、短期記憶の整理が行われ、仮眠後には再び新しい情報を効率的に処理できるようになるのです。

さらに、仮眠は記憶の「定着」にも重要な役割を果たします。何かを学習した後に仮眠をとると、その情報が短期記憶から長期記憶へと移行するプロセスが促進されることが、多くの研究で示されています。特に、浅いノンレム睡眠の段階で、脳は日中に得た情報を整理・統合していると考えられています。

例えば、午前中に新しい知識を学んだり、重要な会議の内容を覚えたりした後に短い仮眠を挟むことで、その記憶がより強固に定着し、忘れにくくなります。試験勉強中の学生や、新しいスキルを習得しようとしている社会人にとって、仮眠は非常に有効な学習戦略となり得るのです。

作業効率のアップ

疲労が回復し、集中力が高まれば、当然ながら作業効率も向上します。午後の時間帯は、多くの人がパフォーマンスの低下を経験しますが、仮眠を挟むことでこの「午後の壁」を乗り越え、1日を通して安定した生産性を維持できます。

具体的には、以下のような点で作業効率のアップが期待できます。

- 判断力の向上: 脳がリフレッシュされることで、冷静かつ的確な判断を下しやすくなります。複雑な問題解決や意思決定の場面で、質の高いアウトプットが期待できます。

- ミスの減少: 集中力が回復し、注意散漫な状態が改善されるため、ケアレスミスや作業中の事故のリスクを大幅に減らすことができます。

- 創造性の発揮: 仮眠によって脳がリラックスし、固定観念から解放されると、新しいアイデアや柔軟な発想が生まれやすくなります。行き詰まっていた課題に対して、新たな突破口が見つかることも少なくありません。

- モチベーションの維持: 眠気と戦いながら無理に作業を続けるよりも、一度リセットしてすっきりした状態で取り組む方が、仕事に対する意欲やモチベーションを高く保てます。

これらの効果は相乗的に作用し、仮眠後の数時間は、午前中にも匹敵するほどの高いパフォーマンスを発揮できるようになります。時間を投資して仮眠をとることは、結果的により多くの成果を生み出すための賢い時間管理術と言えるでしょう。

ストレスの軽減

現代社会において、ストレスは心身の健康を脅かす大きな要因です。仮眠には、このストレスを和らげる効果があることも分かっています。

ストレスを感じると、私たちの体内では「コルチゾール」というストレスホルモンが分泌されます。コルチゾールは、短期的には身体を危険から守るために必要なホルモンですが、慢性的に高いレベルが続くと、免疫力の低下や高血圧、気分の落ち込みなど、さまざまな不調を引き起こします。

研究によると、短時間の仮眠は、このコルチゾールの血中濃度を低下させる効果があるとされています。仮眠によるリラックス状態が、ストレスによって過剰に働いていた交感神経の活動を鎮め、心身を休息モードに導く副交感神経を優位に切り替えるのです。

その結果、心拍数や血圧が安定し、筋肉の緊張がほぐれ、精神的な落ち着きを取り戻すことができます。イライラや不安感が和らぎ、感情のコントロールがしやすくなるため、対人関係におけるストレスの軽減にもつながります。午後の忙しい時間帯を迎える前に仮眠をとることは、ストレスに対する耐性を高め、精神的な余裕を持つための有効なセルフケアなのです。

睡眠不足の補完

理想的なのは、毎晩7〜8時間の質の高い睡眠を確保することですが、仕事や家庭の事情でそれが難しい日もあるでしょう。このような睡眠不足が続くと、「睡眠負債」として蓄積され、日中のパフォーマンス低下や健康リスクの増大につながります。

仮眠は、夜間の睡眠不足を完全に解消するものではありませんが、その影響を一時的に補い、睡眠負債の一部を返済する役割を果たします。 たとえ短い時間であっても、脳と身体を休ませることで、睡眠不足による強い眠気や集中力の低下を緩和し、日中を乗り切るためのエネルギーを補給することができます。

特に、週末に「寝だめ」をするよりも、平日の日中に短い仮眠をとる方が、体内時計の乱れを防ぐ観点からは効果的とされています。寝だめは、一時的に睡眠負失を解消できたように感じても、月曜日の朝に身体がだるくなるなど、かえって生活リズムを崩す原因になりがちです。

それに対して、計画的なパワーナップは、日々の生活リズムを大きく崩すことなく、不足した睡眠を補う賢い方法です。ただし、仮眠はあくまで「応急処置」であるという認識は重要です。根本的な解決のためには、夜の睡眠時間と質を確保する努力が不可欠であることは忘れてはなりません。

病気のリスク低下

長期的な視点で見ると、習慣的な仮眠は、さまざまな病気のリスクを低減する可能性も秘めています。これは主に、仮眠がもたらす血圧の安定化や免疫機能のサポートによるものです。

慢性的な睡眠不足は、高血圧、糖尿病、心疾患、脳卒中といった生活習慣病の危険因子となることが知られています。ある研究では、日中の仮眠習慣がある人は、ない人に比べて血圧が平均的に低い傾向にあることが示されています。仮眠によるリラックス効果が、心血管系への負担を軽減し、血圧を安定させる方向に働くためと考えられます。

また、睡眠は免疫システムを正常に維持するためにも不可欠です。睡眠不足が続くと、ウイルスや細菌と戦う免疫細胞の働きが低下し、感染症にかかりやすくなります。日中の仮眠は、夜の睡眠を補うことで免疫機能の低下を食い止め、身体の抵抗力を維持するのに役立つ可能性があります。

もちろん、仮眠だけで病気が予防できるわけではありません。しかし、日々の健康習慣の一つとして適切な仮眠を取り入れることは、ストレスを軽減し、血圧をコントロールし、免疫力をサポートすることを通じて、長期的な健康維持に貢献する、価値ある投資と言えるでしょう。

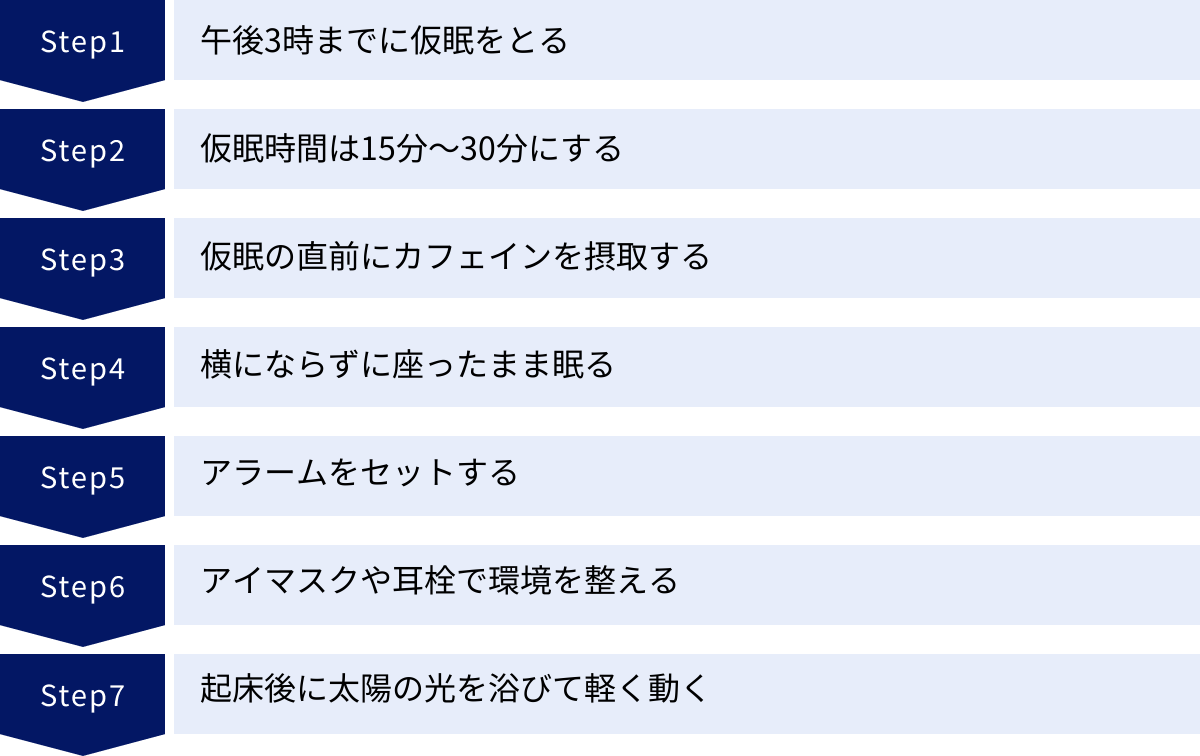

仮眠の効果を最大化する7つのコツ

仮眠の効果は、そのやり方次第で大きく変わります。ただやみくもに眠るだけでは、かえって逆効果になることも少なくありません。ここでは、科学的な根拠に基づいた、仮眠の効果を最大限に引き出すための7つの具体的なコツを詳しく解説します。これらのポイントを意識するだけで、あなたの仮眠は「ただの昼寝」から「最高のパフォーマンスを引き出す戦略的休息」へと変わるはずです。

① 午後3時までに仮眠をとる

仮眠をとる「時間帯」は、その効果を左右する最も重要な要素の一つです。結論から言うと、仮眠は午後1時から3時の間にとるのが最も効果的です。 なぜなら、この時間帯が、私たちの体内時計(サーカディアンリズム)において、生理的に眠気が強まるタイミングだからです。この自然な眠気の波に乗ることで、スムーズに入眠し、効率的に休息をとることができます。

逆に、午後3時を過ぎてからの仮眠は避けるべきです。 夕方以降に眠ってしまうと、夜の睡眠に悪影響を及ぼすリスクが高まります。私たちの身体は、夜に向けて睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌を準備し始めます。夕方に仮眠をとると、日中に解消されるべき睡眠圧が減ってしまい、夜になってもなかなか寝付けなくなったり、眠りが浅くなったりする原因になります。

これを「睡眠の位相後退」と呼び、就寝時間がどんどん遅くなり、結果的に睡眠不足や生活リズムの乱れを招く悪循環に陥りかねません。夜の主睡眠を妨げないためにも、「仮眠は午後3時まで」というルールを徹底しましょう。理想的なタイミングは、昼食後1時間ほど経過した、最も眠気を感じる時間帯です。

② 仮眠時間は15分~30分にする

仮眠の「長さ」も非常に重要です。長ければ長いほど良いというわけではありません。パワーナップの理想的な時間は、15分から30分程度とされています。この時間設定には、睡眠の深さが関係しています。

私たちの睡眠は、浅い「ノンレム睡眠(ステージ1、2)」から始まり、徐々に深い「ノンレム睡眠(ステージ3、4)」へと移行し、その後「レム睡眠」が現れるというサイクルを繰り返します。

仮眠の目的は、深いノンレム睡眠に入る手前の、ステージ2の段階で起きることにあります。この段階までの睡眠は、脳の疲労回復に効果的でありながら、比較的すっきりと目覚めることができます。

もし30分以上眠り続けて深いノンレム睡眠に入ってしまうと、脳が完全に休息モードに切り替わってしまいます。 その状態で無理に起きようとすると、「睡眠慣性(スリープイナーシャ)」と呼ばれる強い眠気や倦怠感、頭痛、判断力の低下などが生じ、かえってパフォーマンスが落ちてしまいます。これが、昼寝をした後に「かえって頭がぼーっとしてしまった」という経験の原因です。

15分程度の短い仮眠でも、脳をリフレッシュさせる効果は十分にあります。もし学習内容の定着を狙うなら、少し長めの20〜30分が推奨されることもありますが、いずれにせよ30分は超えないようにするのが、すっきりとした目覚めのための鉄則です。

③ 仮眠の直前にカフェインを摂取する

「寝る前にカフェインを摂る」と聞くと、矛盾しているように感じるかもしれません。しかし、これは「カフェインナップ」として知られる、非常に合理的なテクニックです。仮眠をとる直前にコーヒーや緑茶などのカフェインを含む飲み物を摂取することで、目覚めを劇的に改善できます。

このテクニックの鍵は、カフェインが体内で作用し始めるまでの時間にあります。摂取されたカフェインは、胃や腸で吸収され、血流に乗って脳に到達し、覚醒作用を発揮し始めるまでに約20分から30分かかります。

つまり、仮眠の直前にカフェインを摂ると、

- カフェインの効果が出る前に、眠りにつくことができる。

- 15分~25分ほど仮眠をとる。

- ちょうど起きる頃に、カフェインの覚醒効果が現れ始める。

という絶妙なタイミングが生まれます。仮眠による脳の疲労回復効果と、カフェインによる覚醒作用の相乗効果で、睡眠慣性を感じることなく、シャキッと活動を再開できるのです。

実践する際のポイントは、熱い飲み物だと飲むのに時間がかかってしまうため、アイスコーヒーなど冷たいものを選ぶとスムーズです。ただし、カフェインの感受性には個人差があるため、普段カフェインで眠れなくなる人は無理に行う必要はありません。自分に合った量を見つけるか、この方法はスキップしましょう。

④ 横にならずに座ったまま眠る

仮眠をとる際の「姿勢」も、睡眠の深さをコントロールする上で重要です。ベッドやソファで完全に横になってしまうと、身体がリラックスしすぎてしまい、意図せず深い眠りに入ってしまうリスクが高まります。

深い眠りを避け、寝過ごしを防ぐためには、机に突っ伏したり、椅子の背もたれに寄りかかったりするなど、座ったままの姿勢で眠るのがおすすめです。少し不快な姿勢を保つことで、「これは本格的な睡眠ではなく、あくまで短い休息だ」と脳が認識し、深い眠りに入りにくくなります。

オフィスで仮眠をとる場合は、デスクにうつ伏せになるのが手軽です。その際、腕を枕代わりにすると腕が痺れたり、顔に跡がついたりすることがあるため、クッションやタオル、専用のネックピローなどを使うと快適性が増します。首への負担を減らすため、椅子の背もたれを少し倒し、リクライニングした状態でネックピローを使って首を固定するのも良い方法です。

「快適すぎない環境」を意図的に作ることが、質の高いパワーナップの秘訣です。あくまで目的は短時間で効率的に脳を休ませること。本格的な睡眠とのメリハリをつけるためにも、仮眠は座った姿勢で行うことを習慣にしましょう。

⑤ アラームをセットする

これは基本的なことですが、絶対に忘れてはならないルールです。仮眠の前には、必ず目標の時間(15分~30分後)にアラームをセットしましょう。

「少しだけ」と思っていても、疲れていると思いのほか深く眠ってしまい、気づいたら1時間以上経っていた、という失敗は誰にでも起こり得ます。寝過ごしてしまうと、前述した睡眠慣性で目覚めが悪くなるだけでなく、その後のスケジュールにも影響が出てしまいます。

アラームをセットすることには、心理的な効果もあります。「この時間には絶対に起きなければならない」という意識が働くことで、脳が完全にリラックスするのを防ぎ、深い眠りに入りにくくする効果が期待できるのです。

アラーム音は、けたたましい爆音だと心臓に悪く、ストレスを感じてしまう可能性があります。できれば、徐々に音が大きくなるタイプや、心地よいメロディー、自然音などを設定するのがおすすめです。音が出せない環境であれば、スマートフォンのバイブレーション機能を活用しましょう。手首につけるスマートウォッチの振動アラームは、周囲に迷惑をかけずに自分だけが確実に起きられるため、非常に便利です。

⑥ アイマスクや耳栓で環境を整える

短時間で効率よく眠りに入るためには、睡眠の質を高める環境づくりが不可欠です。特に重要なのが「光」と「音」のコントロールです。

私たちの脳は、光、特に太陽光や照明に含まれるブルーライトを浴びると、覚醒を促すホルモンであるセロトニンを分泌し、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制します。 明るい場所では、目を閉じていてもまぶたを通して光を感じ取り、脳が十分に休まらないことがあります。

そこでおすすめなのがアイマスクの活用です。視界を強制的に遮断することで、脳を睡眠モードに切り替えやすくなります。オフィスのような明るい場所でも、手軽に暗闇を作り出すことができる非常に有効なアイテムです。

同様に、周囲の話し声や物音も入眠の妨げになります。耳栓やノイズキャンセリング機能付きのイヤホンを使用して、雑音をシャットアウトしましょう。静かな環境を確保することで、より深くリラックスし、短時間でも質の高い休息を得ることができます。

その他、夏場はブランケットを一枚かけて身体が冷えすぎないようにしたり、冬場は暖房の効きすぎに注意したりと、温度や湿度にも気を配ると、より快適な仮眠環境が整います。

⑦ 起床後に太陽の光を浴びて軽く動く

仮眠からスムーズに覚醒し、シャキッと活動モードに切り替えるための仕上げも重要です。アラームで目覚めたら、まずはカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。

太陽の光を浴びることで、メラトニンの分泌が止まり、脳内でセロトニンが活発に生成され始めます。これにより、乱れかけた体内時計がリセットされ、脳に「朝が来た」という信号を送ることができます。「覚醒」と「睡眠」のメリハリを身体に教え込むのです。

窓際まで行くのが難しい場合は、スマートフォンの画面やPCモニターの光でも代用できますが、自然光の方がより効果的です。

次に、軽いストレッチやウォーキングなど、身体を少し動かすことをおすすめします。仮眠中は血圧や心拍数が低下しているため、急に動き出すと身体がついてきません。軽い運動で血流を促進することで、脳や身体の隅々に酸素と栄養を送り届け、覚醒を促します。

デスクでできる簡単なストレッチとしては、

- 首をゆっくり左右に倒したり、回したりする

- 両腕を組んで上に伸ばし、背筋を伸ばす

- 肩を大きく回す

- 椅子に座ったまま足首を回す

といったものが効果的です。可能であれば、少しオフィス内を歩き回ったり、階段を上り下りしたりすると、よりすっきりと目覚めることができます。この「光を浴びて、動く」という儀式が、仮眠後のぼんやり感を一掃し、午後の活動へのスムーズな移行を助けてくれます。

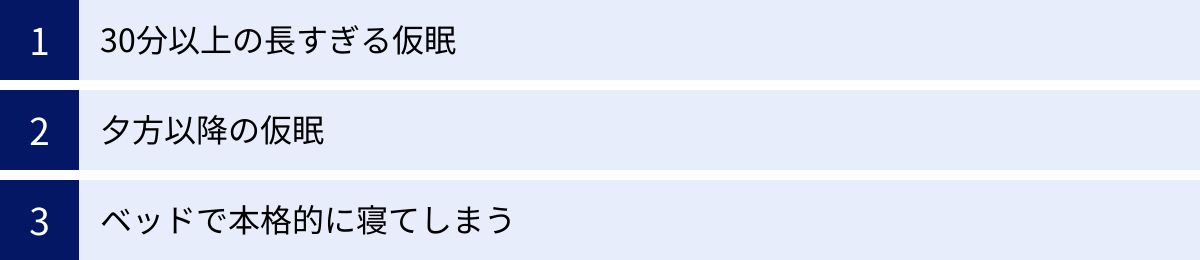

注意!逆効果になる仮眠のNG例

これまで仮眠の効果を最大化するコツについて解説してきましたが、一方でやり方を間違えると、良かれと思ってとった仮眠が逆効果となり、午後のパフォーマンスをさらに低下させてしまうことがあります。ここでは、絶対に避けるべき仮眠のNG例を3つ挙げ、なぜそれが問題なのかを詳しく解説します。

30分以上の長すぎる仮眠

仮眠において最もよくある失敗が、時間を決めずに眠ってしまい、結果的に30分以上、時には1時間以上も寝てしまうケースです。疲れている時ほど「長く寝た方が回復するだろう」と考えがちですが、これは大きな間違いです。

前述の通り、私たちの睡眠は浅いノンレム睡眠から深いノンレム睡眠(徐波睡眠)へと移行していきます。30分を超えて眠り続けると、脳と身体は本格的な休息モードである深いノンレム睡眠に入ってしまいます。 この深い眠りの最中に無理やり目覚めさせられると、脳はすぐには覚醒状態に切り替わることができません。

この状態が「睡眠慣性(スリープイナーシャ)」です。睡眠慣性が起こると、以下のような症状が現れます。

- 強い眠気と倦怠感: 起きたはずなのに、寝る前よりも身体がだるく、頭が重い感じがする。

- 認知能力の低下: 判断力や思考力が鈍り、簡単な計算ミスや物忘れが頻発する。

- 頭痛やめまい: 脳が混乱し、不快な身体症状を引き起こすことがある。

この状態は、短い場合でも15分程度、ひどい時には1時間以上続くこともあり、貴重な午後の時間を無駄にしてしまいます。これでは、パフォーマンスを上げるためにとった仮眠が、完全に裏目に出てしまったことになります。

さらに、昼間に深い睡眠をとってしまうと、夜に眠るべき時間になっても睡眠圧が十分に高まらず、夜の寝つきが悪くなる、眠りが浅くなるといった、主睡眠への悪影響も懸念されます。

例外として、徹夜明けや夜勤後など、極端な睡眠不足の状態にある場合は、睡眠サイクル1周期分にあたる約90分の仮眠が有効な場合もあります。これはレム睡眠まで含めた1クールを完了させることで、すっきりと目覚められる可能性があるためです。しかし、これはあくまで特殊な状況下での話であり、日常的な午後の眠気対策としては、やはり15分~30分の短い仮眠が鉄則です。

夕方以降の仮眠

仮眠をとるタイミングも、その効果を天国と地獄に分ける重要な要素です。仕事が長引いて夕方頃に強い眠気を感じ、「少しだけ」と思って仮眠をとってしまう…これは非常に危険な行為です。

午後3時、遅くとも午後4時を過ぎてからの仮眠は、夜の睡眠に深刻なダメージを与える可能性が極めて高いため、絶対に避けるべきです。その理由は、体内時計と睡眠圧のメカニズムにあります。

夕方以降は、身体が夜の睡眠に向けて準備を始める時間帯です。脳の松果体からは睡眠ホルモン「メラトニン」が分泌され始め、覚醒レベルは自然と低下していきます。また、朝起きてから蓄積されてきた睡眠圧(アデノシン)も、夜に向けてピークに達しようとしています。

このタイミングで仮眠をとってしまうと、せっかく高まっていた睡眠圧が解消されてしまいます。その結果、本来眠るべき夜の時間になっても全く眠気を感じず、いわゆる「不眠」の状態を引き起こしてしまうのです。寝床に入っても目が冴えてしまい、就寝時間が大幅に遅れることで、翌日の睡眠不足につながります。

これは、体内時計の「位相後退」を招き、生活リズムを夜型にずらしてしまう原因にもなります。夕方の仮眠が習慣化すると、慢性的な入眠困難や睡眠不足に陥るリスクが高まります。

もし夕方以降に耐え難い眠気に襲われた場合は、仮眠をとるのではなく、軽い運動をしたり、冷たい水で顔を洗ったりするなどの一時的な対策で乗り切りましょう。そして、その日は思い切って早めに夕食を済ませ、いつもより早くベッドに入ることが、生活リズムを正常に保つための賢明な選択です。

ベッドで本格的に寝てしまう

仮眠をとる場所や姿勢も、睡眠の質を左右します。在宅勤務中などに、「少しだけ」と思って寝室のベッドに潜り込んでしまうのは、避けるべき行動の一つです。

ベッドや布団に入って本格的な寝具で眠ると、身体が過度にリラックスし、意図せず深い眠りに落ちてしまう可能性が非常に高くなります。快適な環境は、短時間のパワーナップには不向きなのです。結果として30分以上寝過ごしてしまい、睡眠慣性を引き起こすリスクが増大します。

さらに、より深刻な問題として、「ベッド=本格的な夜の睡眠をとる場所」という脳の条件付けを壊してしまう危険性があります。

健康な睡眠習慣を持つ人は、無意識のうちに「ベッドに入ると眠くなる」というパブロフの犬のような条件反射が形成されています。しかし、昼間にベッドで仮眠をとったり、ベッドの上でスマートフォンをいじったり、仕事をしたりすることが習慣になると、この「ベッド=睡眠」という関連付けが弱まってしまいます。

その結果、脳はベッドを「覚醒して活動する場所」とも認識するようになり、夜になっていざ眠ろうとしてもなかなか寝付けない、という「精神生理性不眠症」の一因となることがあります。

仮眠はあくまで日中の活動の合間にとる短い休息です。夜の主睡眠とは明確に区別するためにも、ソファや椅子に座ったまま、あるいはオフィスのデスクに突っ伏すなど、あえて少し不快な環境を選ぶことが重要です。これにより、寝過ごしを防ぎ、夜の睡眠の質を守ることにもつながるのです。

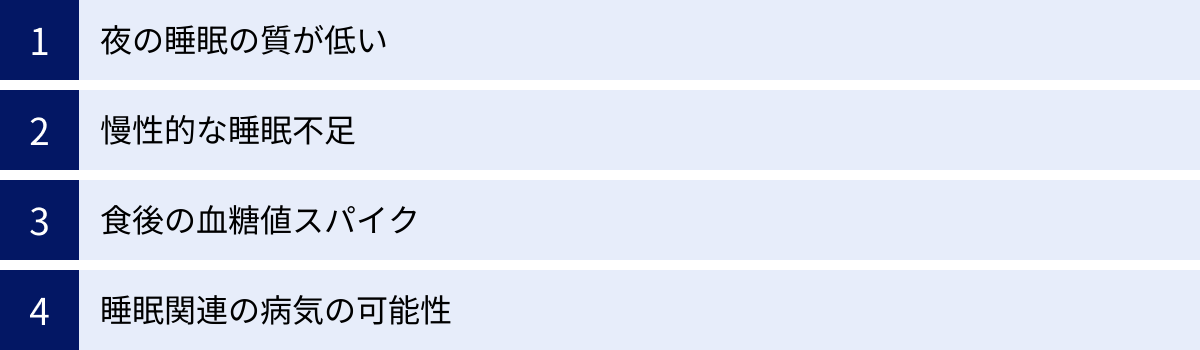

仮眠をしても眠い場合に考えられる原因

推奨されている方法で正しく仮眠をとっているにもかかわらず、日中の眠気が一向に改善されない…。もしあなたがそのような状況にあるなら、その眠気の背後には、仮眠だけでは解決できない、より根深い原因が隠れている可能性があります。ここでは、仮眠をしてもなお眠気が続く場合に考えられる4つの主要な原因について掘り下げていきます。

夜の睡眠の質が低い

日中の眠気の最も一般的で根本的な原因は、夜間の睡眠の「量」が不足しているか、あるいは「質」が低いことです。私たちは睡眠時間ばかりに目を向けがちですが、たとえ7〜8時間ベッドにいたとしても、睡眠の質が低ければ脳と身体は十分に休息できず、結果として日中に強い眠気を引き起こします。

夜の睡眠の質が低いサインとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 入眠困難: 寝床に入ってから30分以上たっても寝付けない。

- 中途覚醒: 夜中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか再入眠できない。

- 早朝覚醒: 自分が望む起床時間より2時間以上も早く目が覚めてしまい、二度寝できない。

- 熟眠感の欠如: 朝、目が覚めても「ぐっすり眠れた」という感覚がなく、疲れが残っている。

これらの睡眠の質の低下は、さまざまな生活習慣によって引き起こされます。

- 寝る前のスマートフォンやPCの使用: ブルーライトが睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を抑制し、脳を覚醒させてしまう。

- 就寝前のカフェインやアルコールの摂取: カフェインは覚醒作用があり、アルコールは一時的に寝つきを良くするものの、後半の睡眠を浅くし、利尿作用で中途覚醒の原因となる。

- 不規則な就寝・起床時間: 体内時計が乱れ、自然な眠りのリズムが崩れてしまう。

- ストレスや不安: 精神的な緊張が交感神経を優位にし、脳と身体がリラックスできなくなる。

- 不適切な寝室環境: 寝室が明るすぎる、うるさい、暑すぎる、寒すぎるなど。

もし仮眠をしても眠い状態が続くなら、まずは夜の睡眠習慣を見直すことが不可欠です。就寝1〜2時間前からはリラックスできる時間と決め、スマホの使用を控え、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、静かな音楽を聴く、読書をするなど、心と身体を睡眠モードに切り替える工夫を試してみましょう。

慢性的な睡眠不足

そもそも、自分にとって必要な睡眠時間が慢性的に足りていないという可能性も大いに考えられます。必要な睡眠時間には個人差がありますが、成人の多くは1日あたり7時間から9時間の睡眠が必要とされています。

しかし、仕事や学業、家庭の事情などで、平日は5〜6時間しか眠れていないという人も少なくありません。1日1〜2時間の睡眠不足でも、それが毎日続くと「睡眠負債」として着実に蓄積されていきます。睡眠負債が溜まると、脳の機能は低下し、日中のパフォーマンスは著しく悪化します。この状態では、15分程度の仮眠は焼け石に水であり、一時的に眠気が和らいでも、すぐにまた強い眠気に襲われてしまいます。

自分が慢性的な睡眠不足に陥っているかどうかを確認する簡単な方法は、休日の過ごし方です。もし、目覚ましをかけずに眠った休日に、平日より2時間以上長く眠ってしまう、あるいは昼過ぎまで寝てしまう場合は、平日に睡眠負債が溜まっている証拠です。

この問題を解決するためには、仮眠に頼るのではなく、夜の睡眠時間を根本的に確保する努力が必要です。日々のスケジュールを見直し、睡眠時間を削る原因となっている活動(例:夜更かししての動画視聴やSNS)を減らす、就寝時間を30分でも早くするなど、生活全体の改善が求められます。仮眠はあくまで日中の応急処置であり、睡眠負失を返済する主役は、夜の睡眠であることを忘れてはなりません。

食後の血糖値スパイク

特に昼食後に強烈な眠気に襲われる場合、食事の内容が原因で「血糖値スパイク(食後高血糖)」が起きている可能性があります。

ラーメンとライス、パスタ、丼ものなど、糖質に偏った食事をしたり、早食いをしたりすると、食後に血糖値が急激に上昇します。すると、身体は血糖値を下げるために膵臓からインスリンというホルモンを大量に分泌します。このインスリンの働きによって、今度は血糖値が急降下します。

この血糖値の乱高下が、強い眠気、倦怠感、集中力の低下を引き起こすのです。この状態は、仮眠をとっても根本的な解決にはならず、しばらくするとまた眠気がぶり返してくることがあります。

血糖値スパイクを防ぐためには、食事の仕方を工夫することが有効です。

- 食べる順番を意識する: 食事の最初に野菜や海藻、きのこ類などの食物繊維が豊富なものから食べる(ベジファースト)。次に肉や魚などのタンパク質、最後にご飯やパンなどの炭水化物を食べるようにすると、血糖値の上昇が緩やかになります。

- よく噛んでゆっくり食べる: 早食いは血糖値の急上昇を招きます。一口30回以上噛むことを意識し、時間をかけて食事を楽しみましょう。

- 低GI食品を選ぶ: GI(グリセミック・インデックス)値が低い食品(玄米、全粒粉パン、そば、豆類など)は、血糖値の上昇が緩やかです。白米や食パンなどの高GI食品を、これらの低GI食品に置き換えるのも効果的です。

- 食後に軽い運動をする: 食後15分〜30分後に、ウォーキングなどの軽い運動を取り入れると、糖がエネルギーとして消費され、血糖値の上昇を抑えることができます。

食事内容を見直すことで、午後の眠気が劇的に改善されるケースは少なくありません。

睡眠関連の病気の可能性

生活習慣を改善し、正しく仮眠をとってもなお、日中に耐え難い眠気が続く場合は、背景に何らかの睡眠関連の病気が隠れている可能性も視野に入れる必要があります。これらの病気は、意志の力や生活改善だけではコントロールが難しく、専門的な診断と治療が必要です。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)は、睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりすることを繰り返す病気です。気道が塞がることで、身体が酸素不足に陥り、それを補うために脳が覚醒します。本人は気づいていないことが多いですが、一晩に何十回、何百回とこのような「マイクロ覚醒」を繰り返しているため、睡眠の質が著しく低下します。

その結果、夜間に十分な時間眠っても脳と身体の疲労が回復せず、日中に激しい眠気や倦怠感、集中力の低下を引き起こします。大きないびきや、睡眠中の呼吸停止を家族に指摘された場合は、この病気を疑うべきです。放置すると、高血圧、心疾患、脳卒中などのリスクも高まるため、早期の受診が重要です。

ナルコレプシー

ナルコレプシーは、日中に突然、場所や状況を選ばずに耐え難い眠気に襲われる神経疾患です。会議中や食事中、歩行中など、通常では考えられないタイミングで数分から数十分間、眠り込んでしまいます。

この病気の大きな特徴は、眠気に加えて「情動脱力発作(カタプレキシー)」を伴うことがある点です。これは、笑ったり、驚いたり、怒ったりしたときに、突然、全身の筋力が抜けてしまう発作です。また、寝入りばなに鮮明で怖い夢を見る「入眠時幻覚」や、金縛りにあう「睡眠麻痺」なども特徴的な症状です。原因は、脳内の覚醒を維持する物質「オレキシン」が不足することにあると考えられています。

特発性過眠症

特発性過眠症も、ナルコレプシーと同様に日中の過度な眠気を主症状とする病気ですが、情動脱力発作は見られません。夜間に10時間以上眠っても熟睡感がなく、日中もすっきりせず、一度昼寝をすると1時間以上も起きられない「長い眠り」が特徴です。ナルコレプシーのように突然眠りに落ちるというよりは、常に眠気が持続し、居眠りをしてもすっきりしない傾向があります。

これらの病気が疑われる場合は、自己判断せずに、必ず睡眠専門の医療機関(睡眠クリニック、精神科、神経内科など)を受診してください。専門医による適切な診断と治療を受けることで、症状をコントロールし、日常生活の質を大きく改善することが可能です。

仮眠以外でできる眠気対策

会議が続く、外出先で仮眠スペースがないなど、パワーナップをとりたくてもとれない状況は多々あります。そんな時に役立つ、仮眠以外の方法で手軽に眠気を覚ますための代替策をいくつかご紹介します。これらはあくまで一時的な対策ですが、午後のピンチを乗り切るための有効な手段となります。

軽いストレッチをする

長時間同じ姿勢でデスクワークを続けていると、血行が悪くなり、筋肉が硬直し、脳への酸素供給も滞りがちになります。これが、眠気や集中力の低下を招く一因です。

座ったままでもできる簡単なストレッチを取り入れることで、血流を促進し、凝り固まった筋肉をほぐすことができます。身体に軽い刺激を与えることで、副交感神経から交感神経へとスイッチが切り替わり、脳を覚醒モードへと導きます。

以下に、オフィスでも手軽にできるストレッチの例を挙げます。

- 首のストレッチ: ゆっくりと首を前に倒し、次に後ろへ。そして左右に倒して首筋を伸ばします。最後に、ゆっくりと円を描くように回しましょう。

- 肩のストレッチ: 両肩を耳に近づけるようにぐっとすくめ、数秒キープした後にストンと力を抜きます。また、両腕を前から後ろへ、後ろから前へと大きく回すのも効果的です。

- 背伸び: 両手を組んで、手のひらを天井に向けるようにして、ぐーっと上に伸びます。背骨一つひとつが伸びるのを感じながら深呼吸すると、さらにリフレッシュできます。

- 手首・足首のストレッチ: 手首や足首をぶらぶらさせたり、ぐるぐると回したりするだけでも、末端の血行が良くなります。

ポイントは、呼吸を止めずに、ゆっくりとした動作で行うことです。深呼吸を組み合わせることで、より多くの酸素を脳に送り届けることができ、リラックス効果と覚醒効果の両方が得られます。数分間のストレッチでも、驚くほど頭がすっきりするのを実感できるでしょう。

冷たい水で顔を洗う

古くから行われている古典的な方法ですが、冷たい水で顔を洗うことは、即効性のある眠気覚ましとして非常に有効です。

冷たい水が顔の皮膚にある温度受容器を刺激すると、その情報が脳に伝わり、交感神経が一気に活性化します。これにより、心拍数が少し上がり、血圧が上昇し、身体が「覚醒モード」に切り替わります。ぼんやりしていた意識がシャキッとし、一時的に眠気が吹き飛びます。

顔を洗うのが難しい状況であれば、冷たい水で手を洗ったり、冷たいペットボトルや缶コーヒーで首筋や手首の内側を冷やしたりするだけでも同様の効果が得られます。これらの部位には太い血管が皮膚の近くを通っているため、効率的に身体をクールダウンさせ、覚醒を促すことができます。

ただし、この効果はあくまで一時的なものです。身体が冷たさに慣れてしまうと、効果は薄れてしまいます。根本的な眠気の原因が解消されたわけではないため、重要な会議の前や、集中力が必要な作業の直前など、ピンポイントで活用するのが賢い使い方です。ストレッチやガムを噛むといった他の対策と組み合わせることで、より効果を持続させることができます。

ガムを噛む

ガムを噛むという行為、すなわち「咀嚼(そしゃく)」も、科学的に証明された効果的な眠気覚ましの一つです。

咀嚼運動を行うと、あごの筋肉がリズミカルに動きます。この動きが脳、特に記憶を司る「海馬」や、思考や判断を担う「前頭前野」への血流を増加させることが分かっています。脳への血流が増えることで、酸素や栄養が豊富に供給され、脳の活動が活発になり、覚醒レベルが向上するのです。

また、咀嚼運動は、気分を安定させたり、覚醒を促したりする神経伝達物質「セロトニン」や「ヒスタミン」の分泌を促進する効果もあります。これにより、眠気が覚めるだけでなく、ポジティブな気分転換にもつながります。

眠気覚ましを目的とするなら、ミントやメントール系のフレーバーのガムが特におすすめです。その強い刺激と清涼感が、鼻や口の粘膜を直接刺激し、さらなる覚醒効果をもたらします。キシリトール配合のガムを選べば、虫歯予防にもなり一石二鳥です。

ガムを噛むことは、場所を選ばず手軽に実践でき、周囲に迷惑をかけることも少ないため、会議中や運転中など、さまざまなシーンで活用できる便利な眠気対策と言えるでしょう。眠気を感じ始めたら、一粒のガムを口に入れる習慣をつけてみてはいかがでしょうか。