日中の強烈な眠気や、午後になると急に集中力が途切れてしまう経験は、多くのビジネスパーソンや学生が共有する悩みではないでしょうか。このようなパフォーマンスの低下は、単なる気合の問題ではなく、多くの場合、睡眠不足や人間の自然な生体リズムに起因します。

この課題に対する最も効果的で、誰でもすぐに実践できる解決策の一つが「仮眠」です。

かつては「怠けている」というネガティブなイメージを持たれがちだった仮眠ですが、近年ではその効果が科学的に証明され、むしろ生産性を高めるための積極的な戦略として、世界中の先進的な企業や組織で導入が進んでいます。正しく仮眠を生活に取り入れることで、疲労回復はもちろん、集中力や記憶力、さらには創造性までも高めることが可能です。

しかし、ただやみくもに眠れば良いというわけではありません。仮眠は「諸刃の剣」でもあり、時間や方法を間違えると、かえって頭がぼーっとしたり、夜の睡眠に悪影響を及ぼしたりする可能性があります。

この記事では、科学的根拠に基づいた効果的な仮眠のやり方を、初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説します。最適な時間、驚くべき効果、実践的なテクニックから注意点、さらには目的別の使い分けまで、仮眠に関するあらゆる情報を網羅しました。

この記事を最後まで読めば、あなたも「仮眠の達人」となり、日中のパフォーマンスを最大限に引き出すための強力な武器を手に入れることができるでしょう。

目次

仮眠とは?

「仮眠」と聞くと、多くの人は「昼寝」と同じものだと考えるかもしれません。しかし、効果的なパフォーマンス向上を目指す文脈では、この二つは区別して考えることが重要です。仮眠とは、夜間の主睡眠を補完し、日中の心身の機能を回復・向上させることを目的とした、意図的で計画的な短時間の睡眠を指します。

キーワードは「意図的」かつ「計画的」であるという点です。眠気に任せてだらだらと寝てしまうのではなく、「〇分後に起きる」という明確な意図を持って、戦略的に睡眠をとることが仮眠の核心です。この計画性こそが、仮眠の効果を最大限に引き出し、午後の活動を劇的に改善する鍵となります。

では、なぜ私たちはそもそも日中に眠気を感じるのでしょうか。そのメカニズムを理解することが、効果的な仮眠を実践する第一歩となります。

なぜ日中に眠くなるのか

日中の眠気は、主に「睡眠不足」と「体内時計」という二つの要因が複雑に絡み合って生じます。

睡眠不足による影響

現代社会は、24時間活動が可能な便利な社会である一方、多くの人が慢性的な睡眠不足に陥っています。理想的な睡眠時間は個人差がありますが、一般的に成人で7〜9時間とされています。しかし、仕事や学業、プライベートの都合で、この時間を確保できていない人は少なくありません。

このように必要な睡眠時間が不足している状態が続くと、「睡眠負債」と呼ばれる借金のようなものが心身に蓄積されていきます。睡眠負債が溜まると、脳は常に休息を求める状態になり、日中に強い眠気としてサインを送るのです。

睡眠負債の恐ろしさは、単に眠いという感覚だけにとどまりません。以下のような深刻な影響を及ぼすことが知られています。

- 認知機能の低下: 集中力、注意力、判断力、問題解決能力などが著しく低下します。重要な会議中に内容が頭に入ってこなかったり、単純な計算ミスを繰り返したりするのは、睡眠不足が原因である可能性が高いです。

- 精神的な不安定: 感情のコントロールが難しくなり、イライラしやすくなったり、落ち込みやすくなったりします。ストレスへの耐性も弱まり、メンタルヘルスの不調につながるリスクが高まります。

- 免疫力の低下: 睡眠中に活性化する免疫細胞の働きが鈍り、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。

- 生活習慣病のリスク増大: 睡眠不足は、食欲をコントロールするホルモンのバランスを乱し、過食を招きます。その結果、肥満や糖尿病、高血圧、心疾患といった生活習慣病のリスクを高めることが多くの研究で指摘されています。

このように、日中の眠気は、単なる生理現象ではなく、心身が発する危険信号(SOS)であると認識することが重要です。このサインを無視し続けることは、長期的に見て健康とパフォーマンスの両方を著しく損なうことにつながります。

体のリズム(体内時計)の影響

たとえ夜に十分な睡眠をとっていたとしても、日中に眠気を感じることがあります。これは、人間に生まれつき備わっている「サーカディアンリズム(概日リズム)」と呼ばれる約24時間周期の体内時計の働きによるものです。

この体内時計は、睡眠と覚醒のサイクルだけでなく、体温、血圧、ホルモン分泌など、体のさまざまな生理機能をコントロールしています。そして、このリズムには、1日のうちで覚醒レベルが自然に低下する時間帯が存在します。

それが、午後2時〜4時頃に訪れる眠気のピークです。これは「ポストランチディップ」とも呼ばれ、昼食後の消化活動で胃に血液が集中するためだと思われがちですが、それだけが原因ではありません。食事を抜いたとしても、この時間帯には生理的に覚醒レベルが低下することが実験で確認されています。

つまり、午後の眠気は、睡眠不足という「借金」の返済要求と、体内時計という「自然なリズム」が重なることで、より強く現れるのです。

この生理的な眠気の波に逆らって無理に働き続けるのは、非常に非効率的です。カフェインやエナジードリンクで一時的にごまかすことはできても、根本的な脳の疲労は解消されません。

そこで有効なのが、この眠気の波に賢く乗る「仮眠」です。体内時計のリズムを利用して計画的に短時間の休息をとることで、脳をリフレッシュさせ、午後のパフォーマンスを劇的に回復させることが可能になります。日中の眠気は敵ではなく、むしろ生産性を高めるための「戦略的休息」の絶好のタイミングを教えてくれる味方と捉えることができるのです。

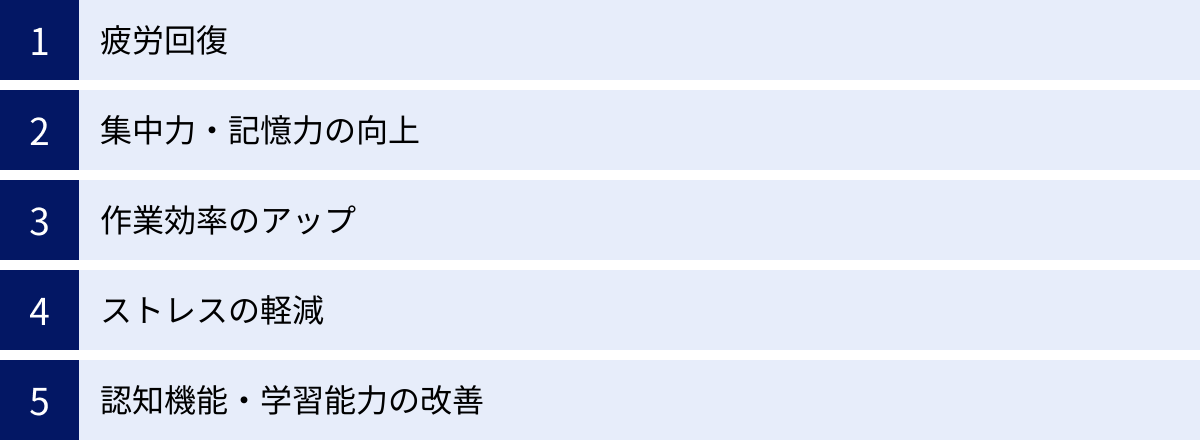

仮眠がもたらす5つの効果

計画的に取り入れる仮眠は、単に眠気を覚ますだけでなく、心身に多岐にわたるポジティブな効果をもたらします。ここでは、科学的に証明されている仮持眠の代表的な5つの効果について、そのメカニズムとともに詳しく解説します。これらの効果を理解することで、仮眠が日々のパフォーマンス向上にいかに重要であるかが見えてくるでしょう。

① 疲労回復

私たちが日中活動している間、脳内では「アデノシン」という物質が徐々に蓄積していきます。このアデノシンは、神経細胞の活動によって生じる副産物で、脳内に溜まるとアデノシン受容体と結合し、神経活動を鎮静化させて眠気を引き起こします。つまり、アデノシンは「脳の疲労物質」と考えることができます。

夜間の十分な睡眠は、この蓄積されたアデノシンを分解・除去し、脳をリフレッシュさせるための重要な時間です。しかし、睡眠不足が続くと、前日のアデノシンが除去しきれないまま翌朝を迎え、日中の早い時間から疲労感や眠気に襲われることになります。

ここで仮眠が大きな役割を果たします。たとえ15分から20分という短い仮眠であっても、脳は休息状態に入り、アデノシンの蓄積を一時的にストップさせ、一部を除去することができます。これにより、脳の過熱状態がクールダウンされ、クリアな思考が戻ってきます。

特に、肉体的な疲労よりも、長時間のデスクワークや学習によって生じる「脳の疲労」に対して、仮眠は即効性のある回復効果を発揮します。午後の会議で頭が働かない、良いアイデアが浮かばないといった状況は、まさに脳が疲労しているサインです。このような時に短時間の仮眠をとることで、脳のエネルギーが再充電され、リフレッシュした状態で午後の業務を再開できるのです。

② 集中力・記憶力の向上

仮眠は、低下した集中力を回復させるだけでなく、記憶の定着を助ける効果があることも多くの研究で示されています。特に有名なのが、NASA(アメリカ航空宇宙局)による研究です。この研究では、パイロットに26分間の仮眠をとらせたところ、注意力(覚醒度)が54%、業務遂行能力が34%も向上したと報告されています。

参照:NASA Technical Reports Server “Crew Factors in Flight Operations IX: Effects of Planned Cockpit Rest on Crew Performance and Alertness in Long-Haul Operations”

この効果の背景には、睡眠中の脳の働きが関係しています。睡眠は、大きく分けて「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」の2種類があります。ノンレム睡眠はさらに眠りの深さによってステージN1、N2、N3に分かれます。

短い仮眠では、主に浅いノンレム睡眠(ステージN1、N2)が現れます。この段階でも、脳は日中にインプットされた膨大な情報を整理し、不要な情報を削除し、重要な情報を側頭葉に一時保管する作業を行っています。この情報の整理整頓プロセスが、記憶の定着を促し、新しい情報を学ぶための脳のキャパシティを確保するのです。

例えば、午前中に新しいスキルや知識を学んだ後、午後に短い仮眠をとることで、その内容がより強固に記憶されやすくなります。テスト前に一夜漬けをするよりも、学習の合間に仮眠を挟む方が、結果的に学習効率が高まる可能性があるのです。仮眠は、脳のハードディスクを最適化する「デフラグ」のような役割を果たすと言えるでしょう。

③ 作業効率のアップ

疲労が回復し、集中力が高まれば、当然ながら作業効率も向上します。仮眠による作業効率アップは、さまざまな側面から現れます。

- ミスの減少: 疲労や集中力の低下は、ケアレスミスの最大の原因です。仮眠によって脳がリフレッシュされることで、注意力が高まり、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。特に、データ入力や校正、機械操作など、正確性が求められる作業において、その効果は顕著です。

- 判断速度の向上: 脳の疲労は、意思決定のスピードを鈍らせます。仮眠後は、頭がクリアになり、物事の優先順位付けや複雑な問題に対する判断が迅速かつ的確に行えるようになります。

- 創造性の発揮: 論理的な思考だけでなく、新しいアイデアを生み出す創造性も、脳の状態に大きく左右されます。行き詰まった時に仮眠をとると、脳内で情報が再結合され、これまで思いつかなかったような解決策や斬新なアイデアがひらめくことがあります。これは「インキュベーション効果(孵化効果)」と呼ばれ、一度問題から離れて脳を休ませることで、無意識下で思考が整理されるために起こると考えられています。

このように、仮眠は単に作業時間を確保するための休憩ではなく、アウトプットの質と量を飛躍的に高めるための投資と言えます。短い休息が、結果的に数時間分の生産性を生み出すことも珍しくありません。

④ ストレスの軽減

現代社会はストレスの原因に満ちており、過度なストレスは心身の健康を蝕みます。ストレスを感じると、私たちの体は副腎から「コルチゾール」というストレスホルモンを分泌します。コルチゾールは、一時的に血糖値や血圧を上げてストレスに対処する役割がありますが、慢性的に高い状態が続くと、免疫機能の低下、不眠、うつ病など、さまざまな不調を引き起こします。

睡眠には、このコルチゾールのレベルを低下させ、心身をリラックスさせる効果があります。そして、この効果は夜間の睡眠だけでなく、日中の短い仮眠でも得られます。

仮眠をとることで、興奮状態にある交感神経の働きが鎮まり、リラックス状態を司る副交感神経が優位になります。これにより、心拍数や血圧が穏やかになり、筋肉の緊張がほぐれます。研究によれば、短時間の仮眠でも血中のコルチゾール濃度が有意に低下することが示されており、ストレス反応をリセットする効果が期待できます。

午後の忙しい時間帯に、イライラしたり焦りを感じたりした時に、あえて5分でも10分でも目を閉じて休息をとることで、感情的な高ぶりを鎮め、冷静さを取り戻すことができます。仮眠は、いわば「心のクールダウン」。日々のストレスをこまめにリセットすることで、メンタルヘルスの維持にも大きく貢献するのです。

⑤ 認知機能・学習能力の改善

認知機能とは、記憶、注意、言語、判断、問題解決など、私たちが知的活動を行う上で不可欠な脳の働き全般を指します。睡眠不足がこれらの認知機能を著しく低下させることは広く知られていますが、逆に、仮眠はこれらの機能を回復・改善する効果があります。

特に、新しい情報を学び、それを応用する「学習能力」において、仮眠の役割は非常に大きいとされています。ある研究では、被験者を「仮眠をとるグループ」と「とらないグループ」に分け、学習課題を行わせたところ、仮眠をとったグループの方が、課題の成績が著しく向上したという結果が出ています。

これは、仮眠中に脳が学習した内容を復習し、神経回路を強化する「記憶の再活性化(リプレイ)」を行っているためだと考えられています。さらに、仮眠は、単に覚えるだけでなく、学んだ知識を整理し、異なる情報と結びつけて新しい概念を理解する「意味記憶の統合」にも寄与します。

例えば、複雑なプログラミングコードを学んだり、新しい言語の文法を理解しようとしたりする際に、学習の途中で仮眠を挟むと、脳内で情報が整理され、より深い理解につながることがあります。

仮眠は、脳を単なる情報保管庫ではなく、情報を能動的に処理し、知識を創造するワークスペースへと変える力を持っているのです。このように、仮眠は私たちの知的パフォーマンスを根本から支える、極めて重要な習慣であると言えるでしょう。

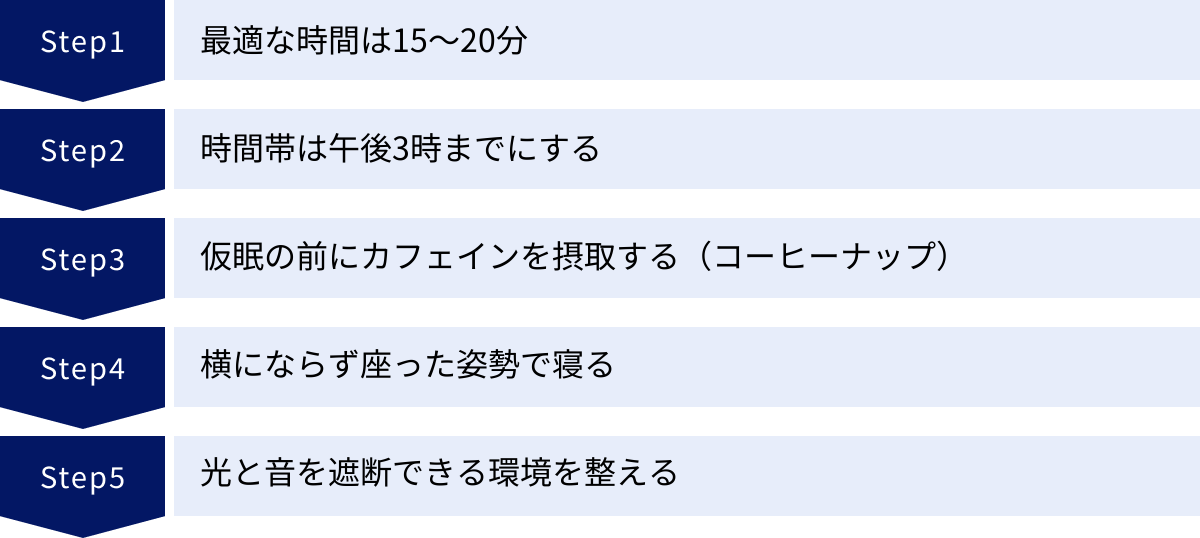

効果的な仮眠のやり方【5つのポイント】

仮眠の効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。やみくもに眠るのではなく、科学的根拠に基づいた「技術」として仮眠を実践することが、成功の鍵です。ここでは、誰でも今日から試せる効果的な仮眠の5つのポイントを、その理由とともに詳しく解説します。

① 最適な時間は15〜20分

仮眠において最も重要な要素が「時間」です。長ければ長いほど良いというわけではなく、むしろ短時間であることが重要です。一般的に最も推奨される仮眠時間は15分から20分です。

なぜこの時間が最適なのでしょうか。その理由は、睡眠の深さのサイクル、すなわち「睡眠段階」にあります。

人間の睡眠は、浅い眠りから深い眠りへと段階的に移行します。

- ステージN1(入眠期): まどろみの状態。

- ステージN2(軽い睡眠): 本格的な睡眠の入り口。脳波には睡眠紡錘波が見られる。

- ステージN3(深い睡眠/徐波睡眠): 脳も体も深く休息している状態。成長ホルモンが分泌される。

- レム睡眠: 体は休息しているが、脳は活発に活動しており、夢を見る段階。

通常、眠りについてから深い睡眠であるステージN3に到達するまでには、約20分から30分かかります。15〜20分の仮眠は、この深い睡眠に入る直前のステージN2で目覚めることを目的としています。

深い睡眠の最中に無理やり起きると、「睡眠慣性(スリープイナーシャ)」と呼ばれる現象が起こります。これは、目覚めた後も頭がぼーっとして眠気が取れず、判断力や作業能力が一時的に低下する状態のことです。せっかく仮眠をとったのに、かえってパフォーマンスが落ちてしまうという、最も避けたい結果につながります。

15〜20分の仮眠であれば、深い眠りに入る前に覚醒できるため、この睡眠慣性を最小限に抑え、スッキリと目覚めることができます。脳の疲労物質であるアデノシンを除去し、集中力を回復させる効果は、この短い時間でも十分に得られます。もし20分では足りないと感じる場合は、最大でも30分以内にとどめるようにしましょう。

② 時間帯は午後3時までにする

仮眠をとる「タイミング」も、その効果と副作用を左右する重要な要素です。仮眠をとるのに最も適した時間帯は、午後1時から午後3時の間です。

この時間帯が推奨される理由は二つあります。

一つ目は、前述したサーカディアンリズム(体内時計)です。多くの人は、この時間帯に生理的な眠気のピークを迎えます。この自然な眠気の波に乗ることで、スムーズに入眠し、質の高い休息を得ることができます。

二つ目の、そしてより重要な理由は、夜間の主睡眠への影響です。私たちの体には、起きている時間が長くなるほど眠気が強くなる「睡眠圧」という仕組みがあります。この睡眠圧が十分に高まることで、夜にスムーズな入眠と深い睡眠が得られます。

しかし、午後3時を過ぎてから仮眠をとってしまうと、この睡眠圧が解放されてしまい、夜になってもなかなか眠れない、眠りが浅くなる、といった悪影響が出る可能性があります。特に、30分以上の長い仮眠を夕方にとってしまうと、その影響は顕著に現れます。

夜の睡眠が妨げられると、翌日の日中にまた強い眠気に襲われ、それを解消するために夕方に仮眠をとる…という悪循環に陥りかねません。これは睡眠リズム全体を崩壊させる原因となります。

したがって、仮眠は「夜の睡眠の前借り」にならないよう、午後3時までという時間制限を厳守することが、健全な睡眠習慣を維持する上で不可欠です。

③ 仮眠の前にカフェインを摂取する(コーヒーナップ)

「寝る前にカフェイン?」と驚くかもしれませんが、これは「コーヒーナップ」または「カフェインナップ」として知られる、非常に効果的なテクニックです。その方法はシンプルで、コーヒーや緑茶などカフェインを含む飲み物を飲んだ直後に、15〜20分の仮眠をとるというものです。

このテクニックがなぜ有効なのか、そのメカニズムを理解しましょう。

日中の眠気の原因となる脳の疲労物質「アデノシン」は、脳内の「アデノシン受容体」に結合することでその作用を発揮します。一方、カフェインはアデノシンと構造が似ているため、アデノシンが結合するはずの受容体に先回りして結合し、アデノシンの働きをブロックすることで覚醒作用をもたらします。

ここで重要なのが、カフェインを摂取してから血中濃度がピークに達し、脳に作用し始めるまでに約20分から30分かかるというタイムラグです。

コーヒーナップでは、このタイムラグを巧みに利用します。

- まず、カフェインを摂取します。

- すぐに15〜20分の仮眠に入ります。

- 仮眠中、睡眠の効果によって脳内のアデノシンが減少し、アデノシン受容体が空席になります。

- 目覚める頃(約20分後)、ちょうどカフェインが効き始め、空席になったアデノシン受容体に効率よく結合します。

つまり、「仮眠によるアデノシンの除去」と「カフェインによるアデノシンのブロック」という二つの効果が相乗的に働き、通常の仮眠やカフェイン単独摂取よりも、はるかに強力でスッキリとした覚醒感が得られるのです。仮眠後のぼんやり感をなくし、すぐにトップギアで活動を再開したい場合に、特におすすめの方法です。

④ 横にならず座った姿勢で寝る

仮眠をとる際の「姿勢」も、目覚めの質を左右する隠れたポイントです。理想を言えば、リクライニングチェアなどで少し体勢を倒すのがベストですが、多くのオフィス環境では難しいでしょう。そのような場合は、ベッドやソファで完全に横になるのではなく、椅子に座ったままの姿勢で仮眠をとることをお勧めします。

これは、一見すると寝心地が悪そうですが、意図的に快適すぎない環境を作ることに意味があります。完全に横になってしまうと、体はリラックスしすぎて深い睡眠(ステージN3)に陥りやすくなります。前述の通り、深い睡眠から無理に起きると強い睡眠慣性が生じ、かえって逆効果です。

椅子に座ったまま、デスクに突っ伏したり、背もたれに寄りかかったりする姿勢は、深い睡眠への移行を防ぎ、浅い睡眠段階(ステージN2)を維持しやすくしてくれます。これにより、設定した時間通りに起きやすくなり、目覚めも比較的スッキリします。

また、周囲に人がいるオフィスなどでは、「本気で寝ている」という印象を与えにくいという心理的なメリットもあります。あくまで「短い休憩」という体裁を保ちながら、効果的に脳をリフレッシュさせるための、実用的な知恵と言えるでしょう。

⑤ 光と音を遮断できる環境を整える

短時間の仮眠であっても、その質を高めるためには、睡眠を妨げる外部からの刺激をできるだけ遮断することが重要です。特に「光」と「音」は、睡眠の質を大きく左右する二大要素です。

- 光の遮断: 光、特にブルーライトを多く含む太陽光や照明の光は、脳の松果体からの睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を抑制し、脳を覚醒させてしまいます。たとえ目を閉じていても、まぶたを通して光は感じ取られます。そのため、アイマスクを使用して、視界を完全に暗くすることが非常に効果的です。オフィスが明るい場合は、窓から離れた席を選ぶ、自席の照明を消す(可能であれば)といった工夫も有効です。

- 音の遮断: 突然の物音や周囲の話し声は、脳を覚醒させ、浅い睡眠さえも妨げます。特に、眠りに入ろうとするタイミングで大きな音がすると、入眠が困難になります。これを防ぐためには、耳栓やノイズキャンセリング機能付きのイヤホンが役立ちます。完全に無音にするのが難しい場合でも、ホワイトノイズや静かな環境音を流すことで、周囲の雑音をマスキングし、リラックスしやすい環境を作ることができます。

これらのポイントを実践し、短時間でも質の高い睡眠環境を意図的に作り出すことが、仮眠の効果を最大限に引き出すための最後の仕上げとなります。

目的別|仮眠の時間と効果

これまで、一般的な仮眠として15分~20分を推奨してきましたが、実は仮眠は時間によってその効果や最適な用途が異なります。自分の目的や許される時間に応じて、仮眠の長さを戦略的に使い分けることで、より高い効果を得ることが可能です。ここでは、代表的な3つの仮眠パターンを、それぞれの特徴とともに解説します。

| 仮眠の種類 | 推奨時間 | 主な効果 | おすすめの状況 |

|---|---|---|---|

| マイクロナップ | 5分〜10分 | 眠気の瞬間的な解消、注意力の回復 | 重要な会議やプレゼンの直前、運転中の休憩 |

| パワーナップ | 15分〜30分 | 脳の疲労回復、集中力・記憶力の向上、作業効率アップ | 午後のパフォーマンス向上、学習効率の向上 |

| フルサイクルナップ | 約90分 | 記憶の完全な定着、創造性の向上、心身の深いリフレッシュ | 徹夜明けの回復、重要な試験やプロジェクトの前、時間に余裕のある休日 |

5分程度の仮眠(マイクロナップ)

マイクロナップは、5分から10分程度のごく短時間の仮眠です。この長さでは、本格的な睡眠段階(ステージN2以降)にはほとんど入らず、主にステージN1(まどろみ状態)にとどまります。

「たった5分で効果があるのか?」と疑問に思うかもしれませんが、この短い時間でも脳を一時的にオフライン状態にすることで、溜まっていた疲労物質アデノシンの働きを少しだけリセットし、差し迫った強烈な眠気を飛ばす効果があります。

主な効果:

- 眠気の解消: 強い眠気に襲われた際に、一時的に脳をリフレッシュさせ、覚醒レベルを引き上げます。

- 注意力の回復: 低下していた注意力を瞬間的に回復させ、目の前のタスクに再び集中できるようになります。

おすすめの状況:

マイクロナップは、まとまった仮眠時間をとれないが、今すぐにでも眠気をどうにかしたい、という緊急避難的な状況で非常に有効です。

- 重要な会議やプレゼンテーションの直前: 頭がぼーっとしている状態で臨むのを避けるため、直前に5分だけ目を閉じる。

- 長時間の運転中の休憩: サービスエリアなどで、5分~10分目を閉じて頭を休めることで、居眠り運転のリスクを大幅に低減できます。

- 仕事の合間のごく短い休憩時間: 次のタスクに移る前に、頭を切り替えるためにマイクロナップを取り入れる。

マイクロナップのコツは、「眠ろう」と意気込むのではなく、ただ目を閉じて、リラックスして、思考を停止させることです。たとえ完全に眠れなくても、視覚情報を遮断し、脳を休ませるだけでも一定の効果があります。

15~30分の仮眠(パワーナップ)

パワーナップは、この記事で最も推奨している15分から30分の仮眠で、その効果の高さから「パワー(力)」という名がついています。NASAの研究でその有効性が実証されて以来、ビジネスシーンを中心に広く知られるようになりました。

この時間帯の仮眠は、浅いノンレム睡眠であるステージN2にしっかりと到達します。ステージN2では、脳波に「睡眠紡錘波」や「K複合波」といった特徴的な波形が現れ、これらが記憶の定着や脳の情報整理に重要な役割を果たしていると考えられています。

主な効果:

- 脳の疲労回復: 脳のクールダウン効果が顕著で、午後の活動に必要なエネルギーを再充電します。

- 認知機能の向上: 集中力、注意力、論理的思考力、判断力などが明確に向上します。

- 記憶力の強化: 学習した内容の定着を促し、学習効率を高めます。

- 作業効率のアップ: ミスが減り、作業スピードが向上します。

おすすめの状況:

パワーナップは、午後の生産性を最大化したい場合に最も効果的な選択肢です。

- 昼休み後のパフォーマンス向上: 昼食後に計画的にパワーナップを取り入れることで、午後の仕事をフレッシュな頭でスタートできます。

- 学習効果の向上: 新しい知識をインプットした後にパワーナップをとることで、記憶の定着を助けます。

- クリエイティブな仕事: アイデア出しに行き詰まった時にパワーナップを挟むことで、新たな発想が生まれやすくなります。

パワーナップを成功させる鍵は、前述の「効果的な仮眠のやり方」で解説したポイント(時間帯、カフェインナップ、姿勢、環境)を忠実に実践することです。30分を超えないようにアラームをセットすることが特に重要です。

90分の仮眠(フルサイクルナップ)

フルサイクルナップは、ノンレム睡眠とレム睡眠からなる睡眠サイクルを一周期(約90分)まるごと経験する仮眠です。これはもはや「短い昼寝」というよりは、一つの独立した睡眠と捉えるべきものです。

この仮眠の最大のメリットは、深いノンレム睡眠(ステージN3)と、夢を見るレム睡眠の両方を経験できる点にあります。

- 深いノンレム睡眠(徐波睡眠): 脳と体が最も深く休息し、成長ホルモンの分泌が活発になります。これにより、心身の疲労回復効果が非常に高まります。

- レム睡眠: 記憶の整理と定着、特に手続き記憶(スキルの習得など)や感情の整理に重要な役割を果たします。創造性の向上にも関わっているとされています。

睡眠サイクル(約90分)の終わりに近い、眠りの浅いレム睡眠のタイミングで目覚めるため、睡眠慣性が起こりにくく、意外とスッキリ起きられるという特徴があります。

主な効果:

- 心身の完全なリフレッシュ: 徹夜などによる深刻な睡眠不足からの回復に大きな効果があります。

- 記憶の強力な定着: 特に、複雑なスキルや学んだ知識を脳にしっかりと刻み込みます。

- 創造性の向上: レム睡眠中に脳内で情報が自由に結びつくことで、独創的なアイデアが生まれやすくなります。

- 感情の整理: ストレスやネガティブな感情を整理し、精神的な安定をもたらします。

おすすめの状況:

90分という時間を確保する必要があるため、日常的に取り入れるのは難しいですが、特定の状況下では非常に有効です。

- 徹夜明けの回復: やむを得ず徹夜してしまった翌日に、失われた睡眠を補い、体調をリセットするために行います。

- 重要な試験やプロジェクトの前: これまでに学習した内容を総整理し、脳のコンディションを最高潮に高めたい時。

- 時間に余裕のある休日: 平日の睡眠不足を解消し、心身をリフレッシュさせるための「メンテナンス」として。

ただし、フルサイクルナップを行う場合は、夜の睡眠に影響が出ないよう、できるだけ早い時間帯(できれば正午前後)に始めることが望ましいです。また、人によって睡眠サイクルの長さは若干異なるため、自分に合った時間を探してみるのも良いでしょう。

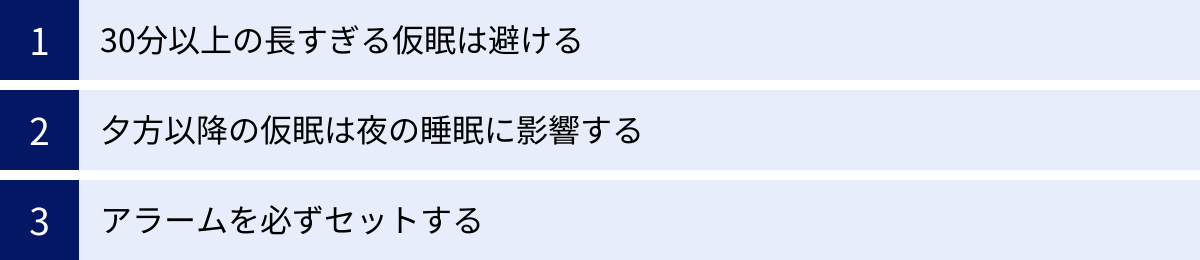

仮眠をするときの3つの注意点

これまで仮眠の多くのメリットを紹介してきましたが、その効果は正しい方法で行ってこそ得られるものです。やり方を間違えると、期待した効果が得られないばかりか、かえって体調を崩したり、生活リズムを乱したりする原因にもなりかねません。ここでは、仮眠を実践する上で絶対に守るべき3つの注意点を解説します。

① 30分以上の長すぎる仮眠は避ける

効果的な仮眠の基本は「短時間」であることです。特別な目的(フルサイクルナップなど)がない限り、日中の仮眠は30分以内、できれば15〜20分にとどめるのが鉄則です。30分を超える仮眠には、いくつかの深刻なデメリットが潜んでいます。

最大のデメリットは、前述した「睡眠慣性(スリープイナーシャ)」です。30分以上眠り続けると、脳は深いノンレム睡眠(ステージN3)に突入します。この深い眠りの最中に無理やり目覚めさせられると、脳はすぐには覚醒状態に切り替わることができません。その結果、起きた後も強い眠気、頭痛、倦怠感、判断力の低下といった症状が30分から1時間以上も続いてしまうことがあります。これでは、パフォーマンスを上げるために仮眠をとったのに、逆に貴重な午後の時間を無駄にしてしまいます。

さらに、習慣的な長時間の昼寝は、健康上のリスクを高める可能性も指摘されています。一部の疫学研究では、1日に60分以上の昼寝を習慣にしている人は、そうでない人に比べて心血管疾患や2型糖尿病の発症リスクが高いという関連性が報告されています。これは、長時間の昼寝が夜間の睡眠の質を低下させたり、何らかの潜在的な健康問題の兆候であったりする可能性が考えられますが、いずれにせよ注意が必要です。

もちろん、前夜にほとんど眠れなかった場合など、例外的な状況はありますが、日常的なパフォーマンス向上のための仮眠としては、「短く、浅く」が基本であると心得ておきましょう。

② 夕方以降の仮眠は夜の睡眠に影響する

仮眠をとる「時間帯」も極めて重要です。仕事や勉強を終えて帰宅した夕方、疲労感からついソファでうたた寝をしてしまう、という経験がある人も多いでしょう。しかし、これは最も避けるべき仮眠のタイミングです。原則として、仮眠は午後3時までとし、それ以降の時間帯は避けるべきです。

その理由は、夜の睡眠の質を決定する「睡眠圧」にあります。睡眠圧とは、覚醒している時間が長くなるにつれて高まっていく、生理的な眠気の圧力のことです。この睡眠圧が夜にかけて十分に高まることで、私たちはスムーズに入眠し、朝までぐっすりと眠ることができます。

ところが、夕方以降に仮眠をとってしまうと、このせっかく高まっていた睡眠圧が、中途半端に解放されてしまいます。その結果、本来眠るべき夜の時間になってもなかなか眠気が訪れず、寝つきが悪くなったり、夜中に何度も目が覚めたり(中途覚醒)、朝早くに目が覚めてしまったり(早朝覚醒)する原因となります。

これが習慣化すると、

夕方の仮眠 → 夜の不眠 → 翌日の睡眠不足と日中の強い眠気 → 再び夕方に仮眠

という、最悪の悪循環に陥ってしまいます。これは「睡眠相後退症候群」に似た状態を引き起こし、体内時計を大きく狂わせる原因となります。

もし夕方に強い眠気を感じた場合は、仮眠をとるのではなく、軽い運動をしたり、冷たい水で顔を洗ったり、誰かと話したりして、何とか夜の就寝時間まで乗り切りましょう。夜の質の高い睡眠を守ることこそが、翌日のパフォーマンスを最大化するための最も重要な土台なのです。

③ アラームを必ずセットする

「15分だけ」と思って目を閉じても、気づいたら1時間以上寝てしまっていた、という失敗は、仮眠における「あるある」です。特に、睡眠不足が溜まっている時ほど、短時間で起きるつもりが深い眠りに引きずり込まれやすくなります。

このような寝過ごしを防ぐために、仮眠をとる前には、必ずアラームをセットするという行為を習慣にしてください。これは、効果的な仮眠を実践するための絶対的なルールです。

アラームをセットすることで、いくつかのメリットがあります。

- 寝過ごしの物理的な防止: 設定した時間に確実に起きることができます。これにより、長すぎる仮眠による睡眠慣性や、夜の睡眠への悪影響を防ぎます。

- 安心して眠れる心理的効果: 「起きなければ」というプレッシャーから解放され、脳がリラックスしやすくなります。この安心感が、短時間でも質の高い眠りにつながります。もしアラームをセットしないと、「寝過ごすかもしれない」という無意識の緊張感が働き、眠りが浅くなったり、かえって眠れなかったりすることがあります。

アラームをセットする際は、音量や音の種類にも少し気を配ると良いでしょう。あまりにけたたましい音だと、心臓に悪く、ストレスを感じて目覚めることになります。徐々に音が大きくなるタイプや、心地よいメロディ、または振動で起こしてくれるバイブレーション機能を活用するのがおすすめです。

「自分の意志で起きられる」と過信せず、テクノロジーの力を借りて確実に計画を実行すること。これが、仮眠を失敗から成功へと導く、シンプルかつ最も確実な方法です。

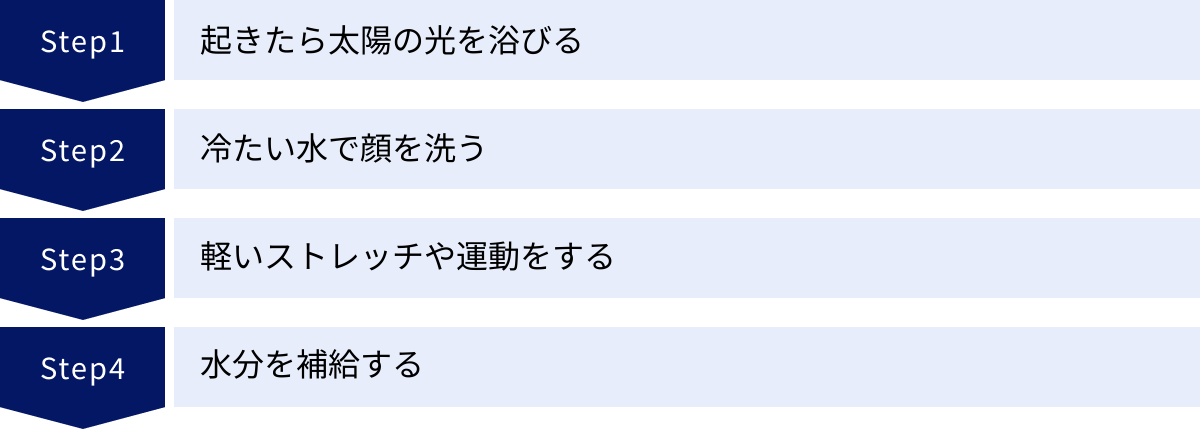

仮眠からスッキリ起きるためのコツ

効果的な仮眠は、「寝て終わり」ではありません。起きた後にいかにスムーズに覚醒状態へ移行し、活動モードに頭を切り替えられるかが、仮眠の効果を実感する上で非常に重要です。ここでは、仮眠後のぼんやり感(睡眠慣性)を素早く吹き飛ばし、シャキッと目覚めるための4つの簡単なコツを紹介します。

起きたら太陽の光を浴びる

人間の体は、光、特に太陽光に含まれる強いブルーライトを浴びることで、体内時計をリセットし、「今は活動する時間だ」と認識するようにできています。

光が目から入ると、その刺激は脳の視交叉上核という体内時計の中枢に伝わります。すると、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌が強力に抑制されると同時に、精神を安定させ、覚醒を促す神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活発になります。

したがって、仮眠から目覚めたら、まずカーテンを開けて窓際に移動したり、短時間でもベランダや外に出て太陽の光を浴びたりするのが非常に効果的です。これにより、脳は強制的に「覚醒モード」へと切り替わります。

曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりもはるかに強い照度があります。数分間、空を見上げるだけでも十分な効果が期待できます。オフィス内で外に出るのが難しい場合は、できるだけ明るい窓際へ移動する、あるいは高照度のデスクライトを顔に当てるなどの工夫でも代用できます。この「光のスイッチ」を入れる習慣が、仮眠後のスムーズな再起動を助けます。

冷たい水で顔を洗う

古くから眠気覚ましとして行われてきた「冷たい水で顔を洗う」という行為には、科学的な根拠があります。

冷たい水が顔の皮膚に触れると、その冷刺激が末梢神経を通じて脳に伝わります。この刺激は、体を活動的にする「交感神経」を活性化させます。交感神経が優位になると、心拍数が増え、血圧が上昇し、血管が収縮して、体全体が「戦闘モード」や「活動モード」に入ります。

この急激な生理的変化が、睡眠中にリラックスモード(副交感神経優位)にあった心身を、一気に覚醒状態へと引き上げてくれるのです。

顔を洗うのが難しい状況であれば、冷たい水で手を洗ったり、冷たいペットボトルや缶コーヒーで首筋を冷やしたりするだけでも同様の効果が得られます。特に、手首や首筋には太い血管が皮膚の近くを通っているため、効率的に体をクールダウンさせ、覚醒を促すことができます。これは、コーヒーナップと並行して行える、即効性の高い覚醒テクニックです。

軽いストレッチや運動をする

仮眠中、特に座ったままの姿勢でいると、体は長時間同じ体勢で固まり、血流が悪くなりがちです。血行不良は、脳への酸素や栄養の供給を滞らせ、頭がぼーっとする原因の一つになります。

そこで、目覚めた後には軽いストレッチやその場での足踏みなど、簡単な運動を取り入れることをお勧めします。体を動かすことで、筋肉がほぐれ、全身の血行が促進されます。これにより、新鮮な酸素を含んだ血液が脳にたっぷりと送り込まれ、脳機能が活性化し、クリアな思考を取り戻すことができます。

オフィスでも簡単にできるストレッチとしては、以下のようなものがあります。

- 首のストレッチ: ゆっくりと首を前後左右に倒したり、回したりする。

- 肩のストレッチ: 両肩を上げて、ストンと落とす。肩甲骨を寄せるように腕を後ろで組む。

- 背伸び: 両手を組んで、天井に向かってぐーっと体を伸ばす。

- 手首・足首のストレッチ: 手首や足首をぶらぶらさせたり、回したりする。

ラジオ体操のような少し大きめの動きを取り入れられるなら、さらに効果的です。数分間の軽い運動が、心と体の両方にエンジンをかけ、午後の活動へのスムーズな移行をサポートします。

水分を補給する

睡眠中は、呼吸や皮膚からの発汗(不感蒸泄)によって、知らず知らずのうちに水分が失われています。たとえ短い仮眠であっても、体は軽い脱水状態に傾いている可能性があります。

体内の水分が不足すると、血液が濃縮されて粘度が高まり、血流が悪くなります。これもまた、脳への酸素供給を妨げ、倦怠感や集中力低下、頭痛の原因となります。

そのため、仮眠から目覚めたら、コップ一杯程度の水や白湯を飲むことを習慣にしましょう。水分を補給することで、血液循環が改善され、体内の老廃物の排出も促されます。これにより、体全体がリフレッシュされ、脳の働きも活発になります。

この時、糖分の多いジュースやエナジードリンクを飲むと、血糖値が急上昇した後に急降下し、かえって眠気を誘発することがあるため、避けた方が賢明です。カフェインを摂取する「コーヒーナップ」以外の場合は、シンプルな「水」が最も体に優しく、効果的な選択肢です。

これらの4つのコツは、それぞれが独立して効果を発揮しますが、組み合わせることで相乗効果が生まれます。 「アラームで目覚めたら、まず水を一杯飲み、窓際で光を浴びながら軽いストレッチをする」といった一連のルーティン(儀式)として生活に取り入れることで、仮眠の効果を最大限に引き出し、毎日を最高のコンディションで過ごすことができるようになるでしょう。

仮眠の質を高めるおすすめグッズ

効果的な仮眠をとるためには、短時間でも脳と体をしっかりと休ませる環境作りが不可欠です。特に、オフィスや移動中など、本来睡眠に適していない場所で仮眠をとる際には、便利なグッズを活用することで、睡眠の質を格段に向上させることができます。ここでは、特定の製品名ではなく、一般的な種類として、仮眠の質を高めるためのおすすめグッズを4つ紹介します。

アイマスク

アイマスクは、仮眠の質を高めるための最も重要で効果的なグッズと言っても過言ではありません。前述の通り、光は睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を抑制し、脳を覚醒させてしまいます。オフィスや新幹線、飛行機の中など、照明を自由にコントロールできない環境では、アイマスクが唯一の解決策となることも少なくありません。

アイマスクを選ぶ際には、いくつかのポイントがあります。

- 遮光性: 最も重要な機能です。鼻の周りや側面に隙間ができにくく、光をしっかりと遮断できるものを選びましょう。生地の色が濃いものや、厚みのあるものが一般的に遮光性は高いです。

- フィット感と素材: 長時間つけていても圧迫感がないか、肌触りは良いかが重要です。シルク素材は肌に優しく、低反発ウレタン素材は顔の形にフィットしやすいという特徴があります。

- 形状: 顔に直接触れる平面的なタイプと、目の周りに空間ができる立体(3D)タイプがあります。立体タイプは、眼球を圧迫せず、アイメイクをしている女性にもおすすめです。

- 付加機能: 最近では、温めることで目元の血行を促進しリラックス効果を高める「ホットアイマスク」や、逆に冷やして目元をスッキリさせる「クールアイマスク」など、さまざまな機能がついた製品もあります。

自分に合ったアイマスクを一つ持っておくだけで、いつでもどこでも「自分だけの暗室」を作り出すことができ、短時間でも深いリラクゼーションを得ることが可能になります。

耳栓

光と並んで睡眠の妨げとなるのが「音」です。周囲の話し声、電話の着信音、キーボードのタイピング音など、オフィスは予期せぬ雑音に満ちています。これらの音は、たとえ眠っている間でも脳に届き、眠りを浅くする原因となります。

耳栓は、これらの不必要な音響情報をシャットアウトし、静かな環境を作り出すための強力なツールです。耳栓にも様々な種類があります。

- フォームタイプ: スポンジのような素材でできており、指で細くつぶして耳に入れると、中で膨らんで耳の穴にフィットします。安価で遮音性が高いのが特徴ですが、衛生面から使い捨てが基本です。

- シリコンタイプ: 粘土のように形を自由に変えられ、耳の入り口を覆うように装着します。水洗いして繰り返し使えるものが多く、フィット感も高いです。

- フランジタイプ: きのこの傘のようなヒレ(フランジ)が何層にもなっている形状で、耳の穴に挿入します。着脱が容易で、水洗いも可能です。

最近では、耳栓の代わりにノイズキャンセリング機能付きのワイヤレスイヤホンを活用する人も増えています。これは、逆位相の音波を出すことで周囲の騒音を電気的に打ち消す技術で、特にエアコンの送風音や乗り物のエンジン音といった継続的な低周波ノイズに対して高い効果を発揮します。音楽を聴かずにノイズキャンセリング機能だけをオンにして使えば、理想的な静寂空間を作り出せます。

ネックピロー

椅子に座ったまま仮眠をとる際の最大の課題は、首の安定です。頭の重さは成人で約5kgもあり、それを支える首には大きな負担がかかります。不安定な姿勢で眠ると、首や肩の筋肉が緊張してしまい、起きた時に寝違えたような痛みを感じることがあります。これではリラックスするどころか、かえって体に負担をかけてしまいます。

ネックピローは、首の周りを固定し、頭の重さを支えることで、座った姿勢でも安定したリラックス状態を保つことを可能にするグッズです。首が安定することで、筋肉の緊張が和らぎ、よりスムーズに入眠できます。

ネックピローも様々なタイプがあります。

- U字型: 最も一般的な形状で、首の周りに巻きつけて使います。素材は、フィット感の高い低反発ウレタン、軽くて柔らかいマイクロビーズ、持ち運びに便利な空気で膨らませるエア式などがあります。

- 変形式: 長い棒状や特殊な形状をしており、首に巻くだけでなく、デスクの上で枕のように使ったり、腰当てにしたりと、様々な使い方ができるタイプです。

自分の普段の仮眠スタイル(デスクに突っ伏すか、椅子にもたれるかなど)に合わせて、最適な形状と素材のネックピローを選ぶと、オフィスの椅子が快適なリラックス空間に変わります。

ブランケット

人間は眠りに入ると、体の深部体温を放熱するために、体表面の血管が拡張し、体温がわずかに低下します。この体温の低下は、質の高い睡眠に不可欠な生理現象ですが、特に空調が効いたオフィスなどでは、体が冷えすぎてしまい、寒さで目が覚めたり、眠りが浅くなったりすることがあります。

ブランケットを一枚かけるだけで、この体温の低下を適度に防ぎ、快適な温度環境を保つことができます。体が心地よい温かさに包まれると、副交感神経が優位になり、リラックス効果が高まるという心理的なメリットもあります。

夏場でも、冷房が効きすぎている場所では、薄手のサマーブランケットや大判のストールがあると重宝します。ひざ掛けとしてだけでなく、肩から羽織ることで、上半身の冷えも防げます。

これらのグッズは、仮眠のための「投資」です。少しの投資で仮眠の質を劇的に改善できれば、午後の生産性向上によって、その何倍ものリターンが得られるはずです。自分に合ったグッズを見つけて、最高の仮眠環境を構築してみましょう。

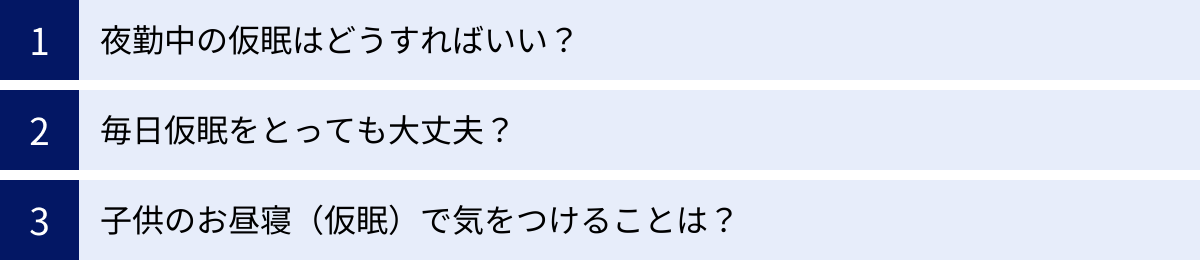

仮眠に関するよくある質問

仮眠の重要性や方法について理解が深まると、さらに具体的な疑問や個人的な状況に合わせた悩みが出てくることでしょう。ここでは、仮眠に関して特によく寄せられる3つの質問について、専門的な視点からお答えします。

夜勤中の仮眠はどうすればいい?

警察官、消防士、医療従事者、工場勤務者、長距離ドライバーなど、夜間に働く人々にとって、勤務中の眠気とパフォーマンス低下は、時に人命に関わる深刻な問題です。このような夜勤従事者にとって、勤務中の仮眠は「推奨」ではなく「必須」と言えます。

夜勤中の仮眠は、日中の仮眠とは少し異なるアプローチが必要です。

- 仮眠のタイミング: 人間の体内時計は、深夜2時から4時頃に最も眠気が強くなり、注意力が低下するようにプログラムされています。この時間帯は「魔の時間」とも呼ばれ、事故が多発する時間帯です。可能であれば、このピークが来る前の深夜0時から2時頃に計画的な仮眠をとるのが最も効果的です。

- 仮眠の時間: 夜勤中の仮眠は、日中のパワーナップよりも長めに設定することが推奨される場合があります。特に、12時間以上の長時間勤務の場合、90分程度のフルサイクルナップをとることで、レム睡眠とノンレム睡眠のサイクルを完了させ、心身を大幅にリフレッシュさせることができます。時間がなければ、20〜30分のパワーナップでも事故防止に大きな効果があります。

- 環境の整備: 日中の仮眠以上に、光と音を完全に遮断することが重要です。仮眠室はできるだけ暗くし、アイマスクや耳栓を積極的に活用しましょう。

- 仮眠後の覚醒: 仮眠後は、明るい光(高照度の照明など)を浴び、冷たい飲み物を飲んだり、軽い運動をしたりして、強制的に脳を覚醒させることが重要です。

夜勤明けの帰宅時も注意が必要です。眠気を感じたら、無理に運転せず、途中で短い仮眠をとるなどの安全対策を徹底しましょう。夜勤における仮眠は、安全と健康を守るための最も重要なセルフケアです。

毎日仮眠をとっても大丈夫?

「毎日仮眠をとるのが癖になると、体に悪いのではないか」「仮眠なしではいられなくなるのでは」と心配する声も聞かれます。

結論から言うと、15分から20分程度の短いパワーナップであれば、毎日とっても全く問題ありません。 むしろ、習慣化することで、日々のパフォーマンスを安定させ、慢性的な睡眠負債の蓄積を防ぐ上で非常に有益です。

スペインなど一部の国では、「シエスタ」という昼寝の文化が根付いています。これは、午後の最も暑く、生産性が落ちる時間帯に休息をとるという、理にかなった生活の知恵です。

ただし、注意すべき点もあります。もし、毎日、抗いがたいほどの強い眠気に襲われ、30分以上の長い仮眠をとらないと活動できないという場合は、単なるパフォーマンス向上のための仮眠ではなくなっている可能性があります。その背後には、夜間の睡眠の質に問題があるかもしれません。

例えば、

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS): 睡眠中に何度も呼吸が止まり、深い睡眠が妨げられる病気。

- むずむず脚症候群: 夜になると脚に不快な感覚が現れ、眠りを妨げる病気。

- 不適切な睡眠環境: 寝室が明るい、うるさい、暑すぎる・寒すぎるなど。

このような状態が疑われる場合は、日中の強い眠気は、夜間の睡眠障害のサインかもしれません。その場合は、仮眠でごまかし続けるのではなく、一度、睡眠専門の医療機関を受診し、根本的な原因を調べることが重要です。

子供のお昼寝(仮眠)で気をつけることは?

乳幼児や未就学児にとって、お昼寝は心身の健やかな発達に不可欠な、非常に重要な生活習慣です。大人の仮眠が「夜の睡眠の補完」であるのに対し、子供のお昼寝は「成長と発達のための必須要素」と位置づけられます。

子供のお昼寝で気をつけるべき点は、年齢によって異なります。

- 乳児期(0〜1歳): この時期は、まだ睡眠リズムが確立しておらず、1日に何度も短い睡眠を繰り返します。欲しがるだけ寝かせてあげるのが基本です。

- 幼児期(1〜3歳): 1日に1回、1〜3時間程度のお昼寝が必要な時期です。この時期に重要なのは、生活リズムを整えることです。毎日だいたい同じ時間(例:午後1時〜3時)にお昼寝をさせ、夜の睡眠に影響が出ないように、遅くとも午後3時か4時までには起こすようにしましょう。

- 幼児期(4〜5歳): お昼寝を必要としなくなる子が増えてくる時期です。無理に寝かせる必要はありませんが、もし子供が眠そうにしていたら、30分程度の短いお昼寝をさせても良いでしょう。ただし、この場合も夕方まで寝かせてしまうと、夜の寝つきが悪くなるので注意が必要です。

その他、共通の注意点として、

- 安全な環境: うつぶせ寝による窒息などを防ぐため、硬めの敷布団に仰向けで寝かせ、顔の周りにはぬいぐるみや柔らかいタオルなどを置かないようにします。

- 静かで暗い環境: 大人と同様に、静かで暗い環境の方が、質の高い睡眠が得られます。寝かしつけの際には、部屋の電気を消し、遮光カーテンを閉めるのがおすすめです。

子供のお昼寝は、脳の発達、記憶の定着、感情のコントロール能力の育成など、計り知れないメリットがあります。子供の成長段階に合わせて、適切なお昼寝の習慣をサポートしてあげることが、保護者の重要な役割の一つです。

まとめ

この記事では、日中のパフォーマンスを最大化するための強力な武器となる「仮眠」について、その効果から具体的な方法、注意点に至るまで、網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の最も重要なポイントを振り返りましょう。

まず、日中の眠気は、「睡眠不足」と「体内時計のリズム」という二つの要因によって引き起こされる、自然な生理現象です。これを怠慢と捉えるのではなく、脳が休息を求めているサインとして受け止め、戦略的に対処することが重要です。

正しく実践された仮眠は、単なる眠気覚ましにとどまらず、以下のような驚くべき効果をもたらします。

- 疲労回復

- 集中力・記憶力の向上

- 作業効率のアップ

- ストレスの軽減

- 認知機能・学習能力の改善

そして、これらの効果を最大限に引き出すための、効果的な仮眠のやり方は、5つのシンプルなポイントに集約されます。

- 最適な時間は15〜20分:深い睡眠に入る前に起き、睡眠慣性を防ぐ。

- 時間帯は午後3時までにする:夜の睡眠への悪影響を避ける。

- 仮眠の前にカフェインを摂取する(コーヒーナップ):覚醒効果を倍増させる。

- 横にならず座った姿勢で寝る:深い睡眠を防ぎ、スッキリ起きる。

- 光と音を遮断できる環境を整える:短時間でも睡眠の質を高める。

また、目的や状況に応じて「マイクロナップ(5分)」「パワーナップ(15〜30分)」「フルサイクルナップ(90分)」を使い分けることで、仮眠をより戦略的に活用できます。

一方で、長すぎる仮眠や夕方以降の仮眠は、かえってパフォーマンスを低下させ、生活リズムを乱す危険性があることも忘れてはなりません。必ずアラームをセットし、ルールを守って実践することが、仮眠を成功させるための絶対条件です。

仮眠は、もはや特別なスキルではありません。現代社会を生き抜く私たちにとって、生産性を高め、心身の健康を維持するための、基本的かつ極めて効果的な自己管理術です。

今日の午後、もし眠気を感じたら、この記事で学んだことを早速試してみてください。たった15分の戦略的休息が、あなたの午後のパフォーマンスを、そして日々の生活の質を、大きく変えるきっかけになるかもしれません。