「あと5分だけ…」とアラームを止めて、再び布団にもぐりこむ至福の瞬間。多くの人が経験する「二度寝」は、抗いがたい魅力を持っています。しかし、その心地よさとは裏腹に、「二度寝は体に悪いのでは?」「なぜ二度寝した日はかえって体がだるいのだろう?」といった疑問や悩みを抱えている方も少なくないでしょう。

朝の目覚めは、その日1日のコンディションを左右する重要な要素です。二度寝が習慣化してしまうと、日中のパフォーマンス低下や心身の不調につながることもあります。

この記事では、二度寝の心地よさの科学的な理由から、体に与える影響、そして二度寝をしてしまう根本的な原因までを徹底的に解説します。さらに、今日から実践できる具体的な二度寝防止策や、どうしても眠い時の対処法についても詳しくご紹介します。

二度寝のメカニズムを正しく理解し、質の高い睡眠を手に入れることで、毎朝すっきりと目覚め、活力に満ちた1日をスタートさせましょう。

目次

二度寝は体に悪い?メリット・デメリットを解説

多くの人がついやってしまう二度寝。気持ちいい一方で、「体に悪い」というイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。実際のところ、二度寝にはメリットとデメリットの両面が存在しますが、結論から言うと、習慣的な二度寝はデメリットの方がはるかに上回ります。

ここでは、二度寝が体に与える影響について、メリットとデメリットの両面から詳しく解説します。

まず、二度寝のメリットとデメリットを比較してみましょう。

| メリット(限定的・一時的) | デメリット(習慣化した場合) |

|---|---|

| 一時的なストレスの緩和 | 睡眠慣性による倦怠感や頭痛 |

| 追加のレム睡眠による記憶整理の促進 | 体内時計(サーカディアンリズム)の乱れ |

| 極端な睡眠不足の際の補填 | 自律神経の不調や生活リズムの乱れ |

| 幸福感をもたらすホルモンの分泌 | 日中の集中力や判断力の低下 |

| 夜の入眠困難につながる悪循環 |

二度寝の限定的なメリット

一般的にネガティブな印象が強い二度寝ですが、特定の状況下においては、いくつかの限定的なメリットも考えられます。

一つ目は、一時的なストレスの緩和です。二度寝をしている間のまどろんだ状態では、幸福感や安心感をもたらす神経伝達物質「セロトニン」が分泌されやすいと言われています。温かい布団の中で感じる心地よさは、精神的なリラックス効果をもたらし、一時的にストレスを和らげてくれるかもしれません。

二つ目は、追加のレム睡眠による記憶整理の促進です。睡眠は、深い眠りの「ノンレム睡眠」と浅い眠りの「レム睡眠」が繰り返されています。特に朝方に近づくにつれてレム睡眠の割合が増え、この時間帯は記憶の整理や定着に重要な役割を果たしているとされています。二度寝によってレム睡眠の時間が少し増えることで、脳の情報整理がわずかに促進される可能性も指摘されています。

三つ目は、徹夜明けなど、極端な睡眠不足の状態における睡眠時間の補填です。絶対的な睡眠時間が足りていない場合、たとえ質の低い睡眠であっても、5分や10分でも睡眠時間を確保すること自体に意味があるという考え方です。しかし、これはあくまで緊急避難的な措置であり、根本的な睡眠不足の解決にはなりません。

これらのメリットは、あくまで一時的かつ限定的なものであることを理解しておく必要があります。 日常的に質の高い睡眠が確保できている人にとっては、二度寝のメリットはほとんどなく、むしろこれから解説するデメリットの方がはるかに大きくなります。

二度寝がもたらす深刻なデメリット

習慣的な二度寝は、心身に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。

最大のデメリットは、「睡眠慣性(スリープイナーシャ)」の増強です。睡眠慣性とは、目が覚めた直後に生じる眠気やだるさ、注意散漫な状態のことです。誰にでも起こる生理現象ですが、通常は起床後15分〜30分程度で解消されます。しかし、二度寝をすると、この睡眠慣性がより強く、より長く続いてしまうのです。アラームで一度覚醒しかけた脳を、再び睡眠状態に戻し、また無理やり起こすという行為は、脳の覚醒システムを混乱させます。その結果、午前中いっぱい頭がぼーっとしたり、体が重く感じたりする原因となります。

次に、体内時計(サーカディアンリズム)の乱れが挙げられます。私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を調節する体内時計が備わっています。この時計は、主に光を浴びることでリセットされ、覚醒と睡眠のリズムを作り出しています。二度寝は、「起床時間」を曖昧にし、体内時計のリセットを遅らせます。これにより、本来活動モードになるべき時間に体が休息モードから抜け出せず、夜には眠くなるべき時間に目が冴えてしまうといったリズムの乱れが生じます。

この体内時計の乱れは、自律神経の不調にも直結します。自律神経は、活動時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に優位になる「副交感神経」のバランスで成り立っています。朝、すっきりと起きるためには、副交感神経から交感神経へのスムーズな切り替えが必要です。しかし、二度寝はこの切り替えを妨げ、自律神経のバランスを崩す原因となります。結果として、慢性的な倦怠感、頭痛、めまい、気分の落ち込みなど、様々な不調を引き起こす可能性があります。

最終的に、これらのデメリットは「二度寝→体内時計の乱れ→夜眠れない→睡眠不足→朝起きられない→さらに二度寝」という負のスパイラルを生み出します。

結論として、二度寝は一時的な心地よさと引き換えに、日中のパフォーマンス低下や長期的な健康リスクを高める行為と言えます。たまに二度寝してしまう程度であれば過度に心配する必要はありませんが、それが習慣化している場合は、意識的に改善に取り組むことが重要です。

二度寝が気持ちいいと感じる2つの理由

「体に悪いと分かっていても、やめられない…」二度寝の最大の魔力は、その抗いがたいほどの「気持ちよさ」にあります。この心地よさは、単なる気のせいではなく、脳内で起こる化学的・生理的な現象に基づいています。ここでは、二度寝がなぜこれほどまでに気持ちいいのか、その主な2つの理由を科学的な視点から深掘りします。

① 幸せホルモンが分泌されるから

二度寝の心地よさの正体の一つは、脳内で分泌される「幸せホルモン」にあります。特に、アラームを止めて再びまどろむ、あのうとうとした状態が、これらのホルモンの分泌を促しやすい環境を作り出しています。

代表的なのが、精神の安定や幸福感に関わる神経伝達物質「セロトニン」です。セロトニンは、心のバランスを整え、安心感や満足感をもたらす働きがあります。二度寝中のリラックスした状態、特に温かい布団に包まれているという安心感は、セロトニンの分泌を促し、多幸感ともいえる心地よさを生み出します。日中にストレスを感じている人ほど、この瞬間の安心感をより強く求め、二度寝の魅力に抗えなくなる傾向があります。

また、脳内麻薬とも呼ばれる「エンドルフィン」も関与している可能性があります。エンドルフィンは、痛みを和らげたり、高揚感をもたらしたりする働きがあります。マラソン中に気分が高揚する「ランナーズハイ」も、エンドルフィンの作用によるものです。二度寝の気持ちよさが、このエンドルフィンによる陶酔感と似たメカニズムで引き起こされているという説もあります。

さらに、ストレスホルモン「コルチゾール」との関係も重要です。本来、私たちの体は、朝の起床に向けてコルチゾールの分泌量を増やします。コルチゾールは血圧や血糖値を上昇させ、体を活動モードに切り替える「天然の目覚まし時計」のような役割を果たしています。しかし、二度寝をすると、この正常なコルチゾールの分泌リズムが乱れます。一度覚醒しかけたにもかかわらず再び眠りに戻ることで、体は「まだ起きる時間ではない」と誤認識し、コルチゾールの分泌を抑制しようとします。その結果、覚醒を促すストレスから解放され、代わりにセロトニンなどがもたらすリラックス効果が優位になり、一種の現実逃避的な心地よさを感じやすくなるのです。

このように、二度寝の気持ちよさは、セロトニンやエンドルフィンといった快感や安心感をもたらす脳内物質の分泌と、覚醒を促すストレスホルモンからの解放という、複雑な化学反応によって生み出されているのです。

② 浅い眠り(レム睡眠)の状態で夢を見やすいから

二度寝のもう一つの魅力は、鮮明で面白い夢を見やすいことにあります。この現象は、睡眠のサイクルと深く関係しています。

私たちの睡眠は、一晩のうちに「ノンレム睡眠(深い眠り)」と「レム睡眠(浅い眠り)」という2種類の睡眠を約90分の周期で繰り返しています。入眠直後は深いノンレム睡眠が中心ですが、睡眠の後半、つまり明け方に近づくにつれて、レム睡眠の割合が増えていきます。

レム睡眠中は、体は休息状態にありますが、脳は活発に活動しています。この時に、記憶の整理や定着が行われると考えられており、私たちは「夢」を見ます。明け方のレム睡眠は時間が長くなるため、ストーリー性のある、より鮮明な夢を見やすいのが特徴です。

ここで二度寝がどう関わってくるのかというと、アラームで一度強制的に覚醒した後、再び眠りにつくと、私たちの脳は睡眠サイクルを途中から再開し、比較的すぐにレム睡眠に入りやすいのです。深いノンレム睡眠を経ずに、直接的に夢の世界へとアクセスできるショートカットのような状態になります。

そのため、二度寝中に見る夢は、

- 内容を覚えていやすい:起きた直後なので記憶に残りやすい。

- ストーリーが鮮明で面白い:脳が活発なレム睡眠中に見るため。

- 心地よい内容であることが多い:前述の幸せホルモンの影響も相まって、幸福感のある夢を見やすい。

といった特徴があります。空を飛ぶ夢、憧れの人と話す夢、面白い冒険をする夢など、非現実的で楽しい体験ができるため、「もっとこの夢の続きが見たい」という気持ちが、二度寝の誘惑をさらに強力なものにしています。

まとめると、二度寝の抗いがたい心地よさは、セロトニンなどの「幸せホルモン」がもたらす化学的な快感と、夢を見やすい「レム睡眠」が提供する精神的な楽しさ、この2つの要因が組み合わさって生まれる強力な現象なのです。このメカニズムを理解することが、二度寝という習慣を客観的に見つめ直し、克服するための一歩となります。

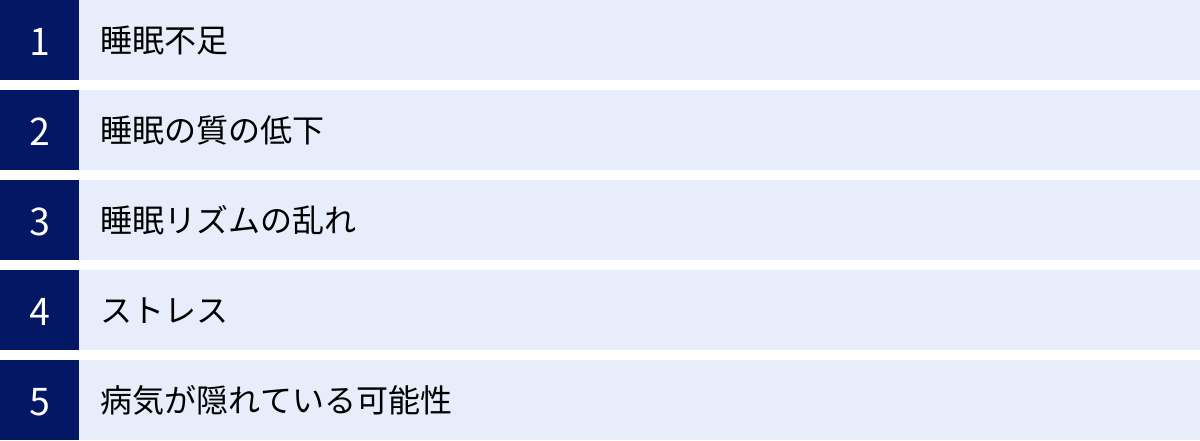

二度寝をしてしまう主な原因

二度寝がやめられない背景には、単なる「意志の弱さ」だけではない、様々な生理的・心理的・環境的な原因が潜んでいます。なぜ私たちは、朝すっきりと起きることができず、二度寝の誘惑に負けてしまうのでしょうか。ここでは、二度寝を引き起こす主な原因を5つの側面から詳しく解説します。これらの原因を理解し、自分に当てはまるものを見つけることが、効果的な対策を立てるための第一歩です。

睡眠不足

二度寝の最も根本的かつ最大の原因は、単純な「睡眠不足」です。 体が必要としている睡眠時間が絶対的に足りていないため、脳と体が休息を求めて「もっと寝ていたい」という強い信号を発している状態です。

厚生労働省の「令和3年度 健康実態調査結果の概要」によると、日本人の1日の平均睡眠時間は6時間以上7時間未満の割合が最も多く、特に働き盛りの30代から50代では、6時間未満の人の割合が4割近くにものぼります。これは、先進国の中でも特に短い水準です。(参照:厚生労働省 令和3年度 健康実態調査結果の概要)

個人差はありますが、成人に推奨される睡眠時間は一般的に7〜9時間とされています。多くの人が、慢性的な睡眠負債(日々のわずかな睡眠不足の蓄積)を抱えているのが現状です。平日は睡眠時間を削って活動し、休日に「寝だめ」をして不足分を補おうとする人も少なくありません。しかし、この平日と休日の睡眠時間のズレ(ソーシャル・ジェットラグ)は、体内時計を狂わせ、かえって月曜日の朝の目覚めを悪くする原因となります。

睡眠時間が足りていなければ、朝、アラームが鳴っても体はまだ深い眠りから抜け出せていません。この状態で無理に起きようとしても強い眠気が残るため、二度寝をしてしまうのはある意味で自然な体の反応とも言えます。

睡眠の質の低下

睡眠時間を十分に確保しているつもりでも、二度寝がやめられない場合、睡眠の「質」が低下している可能性が考えられます。眠りが浅かったり、夜中に何度も目が覚めたり(中途覚醒)すると、体と脳は十分に休息できません。その結果、朝になっても疲労が回復せず、すっきりと起きられないのです。睡眠の質を低下させる主な要因として、以下のような寝る前の習慣が挙げられます。

寝る前のアルコール・カフェイン・ニコチンの摂取

- アルコール: 「寝酒をするとよく眠れる」というのは誤解です。アルコールは確かに入眠を促す効果がありますが、睡眠の後半になると、アルコールが分解されてできるアセトアルデヒドという物質が交感神経を刺激し、覚醒作用をもたらします。また、利尿作用によって夜中にトイレに行きたくなるなど、結果的に睡眠を浅くし、断片化させてしまいます。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強力な覚醒作用があります。体内の睡眠物質「アデノシン」の働きをブロックし、脳を興奮状態にします。カフェインの効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分でピークに達し、4〜6時間程度持続すると言われています。夕方以降のカフェイン摂取は、寝つきを悪くし、深い睡眠を妨げる大きな原因です。

- ニコチン: タバコに含まれるニコチンにも、カフェインと同様の覚醒作用があります。就寝前の喫煙は、寝つきを悪くするだけでなく、夜中にニコチン切れで目が覚めてしまう原因にもなります。

就寝前のスマートフォンやPCの使用

現代人にとって最も身近な睡眠の質を低下させる原因が、就寝前のデジタルデバイスの使用です。

- ブルーライト: スマートフォンやPC、タブレットなどの画面から発せられるブルーライトは、太陽光に多く含まれる光です。夜にこの光を浴びると、脳は「まだ昼間だ」と錯覚し、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を強力に抑制してしまいます。これにより、寝つきが悪くなるだけでなく、体内時計が後ろにずれて「夜型化」し、朝起きるのがますます困難になります。

- 情報刺激: SNSのチェック、ネットニュースの閲覧、動画鑑賞、ゲームなどは、脳に多くの情報刺激を与え、交感神経を優位にします。心身が興奮・緊張状態になり、リラックスして眠りにつくべき状態から遠ざかってしまいます。

睡眠リズムの乱れ

私たちの体には、約24時間周期で覚醒と睡眠のリズムを刻む「サーカディアンリズム(体内時計)」が備わっています。このリズムが乱れると、朝起きるべき時間に眠く、夜眠るべき時間に目が冴えるという事態に陥ります。

睡眠リズムが乱れる主な原因は、不規則な生活習慣です。前述した休日の「寝だめ」は、体内時計を毎週のように時差ボケ状態にする行為であり、リズムを乱す典型例です。また、夜更かしの習慣、交代制勤務(シフトワーク)、夜勤なども、体内時計を混乱させる大きな要因となります。

体内時計が正常に機能していれば、朝になると覚醒ホルモン「コルチゾール」が分泌され、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が止まることで、自然に目が覚めます。しかし、リズムが乱れていると、朝になってもメラトニンの分泌が十分に抑制されず、コルチゾールの分泌も不十分なため、強い眠気が残り、二度寝なしでは起き上がれない状態になってしまうのです。

ストレス

精神的なストレスも、二度寝の大きな原因となります。仕事や人間関係、将来への不安などのストレスを抱えていると、自律神経のうち活動を司る「交感神経」が常に優位な状態になります。

心身が常に緊張・興奮状態にあるため、夜ベッドに入ってもなかなか寝付けなかったり、眠りが浅く、些細な物音で目が覚めてしまったりします。また、悩み事が頭から離れず、眠っている間も脳が十分に休めていないこともあります。

このように、ストレスは睡眠の質を著しく低下させ、結果として睡眠不足と同じ状態を引き起こします。 疲労が回復しないまま朝を迎えるため、すっきりと起きられず、現実から逃避するように二度寝をしてしまうという悪循環に陥りやすくなります。

病気が隠れている可能性

上記のような生活習慣やストレスに心当たりがなく、十分な睡眠時間を確保しているにもかかわらず、強い眠気や起床困難が続く場合、何らかの病気が原因となっている可能性も考慮する必要があります。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)

睡眠中に気道が塞がり、10秒以上の呼吸停止が何度も繰り返される病気です。呼吸が止まるたびに脳が覚醒状態になるため、本人の自覚はなくても、深刻な睡眠不足に陥っています。その結果、日中に耐え難いほどの強い眠気を感じたり、朝起きても熟睡感がなく、頭痛や倦怠感が残ったりします。大きないびきや、家族からの呼吸停止の指摘がある場合は、この病気を疑う必要があります。

概日リズム睡眠障害

体内時計の周期が、地球の24時間周期と大きくずれてしまう病気の総称です。特に若者に多いのが「睡眠・覚醒相後退障害」で、体内時計が極端な夜型(例えば明け方に眠くなり、昼過ぎに目が覚めるリズム)に固定されてしまいます。社会的に求められる朝型の生活に合わせようとしても、体内時計に逆らうことになるため、朝は非常に強い眠気を感じ、無理に起きても日中は著しいパフォーマンスの低下が見られます。これは意志の問題ではなく、治療が必要な病気です。

その他にも、脚の不快感で入眠が妨げられる「むずむず脚症候群」、精神的な不調が睡眠に影響する「うつ病」、代謝の低下が眠気を引き起こす「甲状腺機能低下症」など、様々な病気が二度寝の原因となり得ます。セルフケアで改善しない場合は、専門の医療機関への相談が不可欠です。

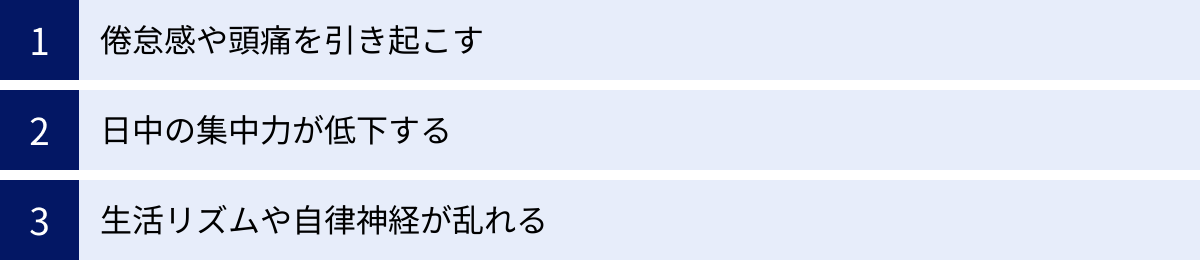

二度寝が招くデメリット

二度寝の瞬間の心地よさは、多くの人にとって魅力的に感じられます。しかし、その甘い誘惑の裏には、日中の活動や長期的な健康に影響を及ぼす、見過ごせないデメリットが数多く潜んでいます。ここでは、二度寝が習慣化することによって引き起こされる具体的な3つのデメリットを詳しく解説します。

倦怠感や頭痛を引き起こす

「二度寝したのに、かえって体がだるい」「起きたら頭が重い、痛い」という経験は、二度寝をする多くの人が感じることです。この不快な症状の主な原因は、「睡眠慣性(スリープイナーシャ)」と「自律神経の乱れ」にあります。

睡眠慣性(スリープイナーシャ)とは、目が覚めた直後に見られる、眠気、意識の混濁、認知機能の低下といった、いわゆる「寝ぼけ」の状態を指す専門用語です。これは誰にでも起こる生理的な現象で、脳が睡眠モードから覚醒モードへと完全に切り替わるまでには、ある程度の時間が必要です。通常、この状態は起床後15分から長くても1時間程度で解消されます。

しかし、二度寝はこの睡眠慣性を著しく悪化させ、長引かせる原因となります。アラームで一度覚醒しかけた脳を、再び眠りの世界に引き戻し、そしてまた短時間で無理やり起こすという行為は、脳の覚醒システムに大きな混乱をもたらします。 特に、脳の指令塔である前頭前皮質の血流が低下した状態が長く続くため、思考力や判断力が回復せず、午前中いっぱい「頭に霧がかかったような状態」が続いてしまうのです。これが、二度寝後の強い倦怠感の正体です。

また、二度寝は頭痛を誘発することもあります。この頭痛はいくつかのメカニズムによって引き起こされると考えられています。一つは、睡眠リズムの乱れによる自律神経の不調です。自律神経は血管の収縮や拡張をコントロールしていますが、そのバランスが崩れることで、脳の血管が異常に拡張し、周囲の神経を刺激して「片頭痛」のようなズキズキとした痛みを引き起こすことがあります。もう一つは、長時間寝すぎること自体が、セロトニンの過剰分泌を招き、それが血管の急激な収縮・拡張を引き起こして頭痛の原因になるという説もあります。いずれにせよ、すっきり目覚めるためにしたはずの二度寝が、結果的に不快な身体症状を引き起こしてしまうのです。

日中の集中力が低下する

二度寝による悪影響は、起床直後だけにとどまりません。前述した睡眠慣性が長引くことで、日中の知的パフォーマンス、特に集中力や判断力に深刻な影響を及ぼします。

朝のスタートダッシュに失敗すると、その影響は午前中、場合によっては一日中尾を引きます。脳が完全に覚醒しきれていないため、

- 仕事や勉強の内容がなかなか頭に入ってこない

- 簡単なケアレスミスが増える

- 会議中にぼーっとしてしまい、話についていけない

- 創造的なアイデアが浮かばない

- 物事の優先順位付けや意思決定がうまくできない

といった事態に陥りやすくなります。これは、注意力、ワーキングメモリ(短期的な記憶力)、実行機能といった、高度な認知機能が低下しているためです。

例えば、朝一番の重要な会議で的確な発言ができなかったり、午前中に終わらせるべきタスクがなかなか進まなかったりするのは、二度寝によるパフォーマンス低下が原因かもしれません。一見するとわずか10分、15分の寝坊ですが、それがその日一日の生産性を大きく損なう可能性があるのです。重要なプレゼンテーションや試験の日に二度寝をしてしまい、本来の力を発揮できなかったという苦い経験を持つ人もいるでしょう。このように、二度寝は私たちの社会生活におけるパフォーマンスを直接的に低下させる、無視できない要因なのです。

生活リズムや自律神経が乱れる

二度寝がもたらす最も深刻なデメリットの一つが、体内時計と自律神経の乱れです。これは、一度乱れると修正に時間がかかり、様々な心身の不調を引き起こす悪循環の入り口となります。

私たちの体は、約24時間周期の体内時計(サーカディアンリズム)によって、睡眠、覚醒、体温、ホルモン分泌などをコントロールしています。この時計は、朝の光を浴びることでリセットされ、正確なリズムを保っています。しかし、二度寝は「起床時刻」を曖昧にする行為です。例えば、6時にアラームをセットしても、実際に起きるのが6時半や7時になると、体はどちらが本当の起床時間なのか混乱してしまいます。これにより、体内時計のリセットが遅れ、全体の生体リズムが徐々に後ろへずれていく「位相後退」が起こります。

体内時計の乱れは、自律神経のバランスに直接影響します。自律神経は、体を活動的にする「交感神経」と、リラックスさせる「副交感神経」から成り、両者がシーソーのようにバランスを取りながら体の機能を調整しています。

- 朝: 本来は副交感神経優位の状態から交感神経優位へとスムーズに切り替わるべきですが、二度寝をするとこの切り替えがうまくいかず、いつまでも体がだるく、活動モードに入れません。

- 夜: 体内時計が後ろにずれた影響で、眠るべき時間になっても交感神経が活発なままとなり、寝つきが悪くなります。

この結果、「二度寝で朝起きられない → 体内時計が乱れる → 夜なかなか眠れない → 睡眠不足が悪化する → ますます朝起きられなくなり、二度寝に頼る」という最悪の負のスパイラルに陥ります。この状態が慢性化すると、倦怠感や集中力低下だけでなく、頭痛、めまい、食欲不振、便秘・下痢、気分の落ち込み、不安感など、多岐にわたる自律神経失調症の症状が現れるリスクが高まります。二度寝は、単なる朝の習慣ではなく、心身の健康を蝕む危険性をはらんだ行為であることを認識することが重要です。

二度寝を防止してすっきり起きるための対策5選

二度寝の心地よさのメカニズムと、それがもたらすデメリットを理解した上で、いよいよ具体的な対策に移りましょう。二度寝を防ぎ、毎朝すっきりと目覚めるためには、意志の力だけに頼るのではなく、生活習慣や環境を科学的な根拠に基づいて整えることが重要です。ここでは、今日から実践できる効果的な5つの対策を紹介します。

まずは、これから紹介する5つの対策の概要を一覧で確認しましょう。

| 対策 | 目的 | 具体的な行動例 |

|---|---|---|

| ① 朝日を浴びる | 体内時計を強力にリセットし、覚醒を促す | 起床後すぐにカーテンを開ける、ベランダに出て深呼吸する |

| ② 適度な運動を習慣にする | 睡眠の質を向上させ、ストレスを解消する | 夕方にウォーキングやジョギング、就寝前に軽いストレッチ |

| ③ 寝る前の習慣を見直す | 脳の興奮を鎮め、スムーズな入眠を促す | 就寝1時間前からスマホ断ち、ノンカフェインのハーブティーを飲む |

| ④ 快適な睡眠環境を整える | 眠りを妨げる外的要因を排除し、深い睡眠を維持する | 自分に合った寝具を選ぶ、寝室を真っ暗にする、室温・湿度を調整する |

| ⑤ アラームの工夫をする | 物理的に二度寝ができない状況を作り出す | アラームをベッドから離れた場所に置く、スヌーズ機能を使わない |

これらの対策は、一つだけ行うよりも、複数を組み合わせることでより高い効果が期待できます。

① 朝日を浴びて体内時計をリセットする

二度寝防止策の中で最も強力かつ基本的なのが、朝起きたらすぐに太陽の光を浴びることです。 私たちの体内時計は、光、特に太陽光に含まれるブルーライトを浴びることでリセットされるようにプログラムされています。

朝の光が目から入ると、その信号が脳の視交叉上核という体内時計の中枢に伝わります。すると、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌がピタッと止まり、 脳と体は「朝が来た、活動を開始する時間だ」と認識し、覚醒スイッチが入ります。このスイッチが入ることで、睡眠慣性の状態からスムーズに抜け出すことができます。

さらに、朝日を浴びることは、日中の精神的な安定に関わる「セロトニン」の分泌を活性化させる効果もあります。セロトニンは夜になるとメラトニンの材料になるため、朝にしっかりセロトニンを生成しておくことが、夜の質の高い睡眠にも繋がります。まさに一石二鳥の習慣です。

【具体的な実践方法】

- カーテンを少し開けて寝る: 朝、自然光が寝室に入るようにしておくと、目が覚めやすくなります。

- 起きたらすぐにカーテンを全開にする: アラームが鳴ったら、まずカーテンを開けることを習慣にしましょう。

- ベランダや窓際で5分〜15分過ごす: 室内灯の光では照度が不十分です。直接屋外の光を浴びることが理想です。曇りや雨の日でも、屋外の光は室内灯よりはるかに強く、体内時計をリセットするには十分な効果があります。

- 朝の散歩を取り入れる: 通勤・通学の際に一駅手前で降りて歩くなど、意識的に朝日を浴びる時間を作るのも非常に効果的です。

② 適度な運動を習慣にする

日中に適度な運動を行うことは、夜の睡眠の質を劇的に向上させ、結果として朝のすっきりとした目覚めに繋がります。

運動には、主に2つの効果があります。一つは、心地よい身体的疲労を生み出し、寝つきを良くし、深いノンレム睡眠の時間を増やす効果です。深い睡眠がしっかりとれると、脳と体の修復が効率的に行われ、翌朝の疲労感が軽減されます。もう一つは、ストレス解消効果です。運動は、ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、気分をリフレッシュさせるエンドルフィンなどの分泌を促します。ストレスが原因で眠りが浅くなっている人には特に有効な対策です。

【具体的な実践方法】

- 有酸素運動がおすすめ: ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳など、リズミカルに体を動かす有酸素運動を、週に数回、1回30分程度行うのが理想です。

- 運動する時間帯に注意: 就寝直前の激しい運動は、交感神経を刺激して体を興奮させてしまい、逆効果です。 運動は、就寝の3時間以上前、できれば夕方に行うのが最も効果的とされています。

- 就寝前は軽いストレッチやヨガ: 体をリラックスさせ、副交感神経を優位にする軽いストレッチやヨガは、就寝前に行うと入眠をスムーズにする助けになります。

③ 寝る前の習慣を見直す

質の高い睡眠を得るためには、眠りにつく前の「準備」が非常に重要です。脳が興奮状態のままでは、スムーズに入眠することはできません。自分なりの「入眠儀式(スリープ・リチュアル)」を作り、心身をリラックスモードに切り替える習慣をつけましょう。

【具体的な実践方法】

- デジタルデトックス: 就寝の最低でも1時間前、できれば2時間前にはスマートフォン、PC、テレビなどの画面を見るのをやめましょう。 ブルーライトを避け、脳への情報刺激を断つことが目的です。代わりに、ヒーリング音楽を聴く、アロマを焚く、カフェインの入っていないハーブティー(カモミールなど)を飲む、難しい本を読むなど、リラックスできる活動に切り替えます。

- 食事・飲み物に気をつける: 夕食は就寝の3時間前までに済ませ、消化活動が落ち着いた状態でベッドに入れるようにします。カフェインは午後3時以降、アルコールは就寝前の摂取を避けるのが賢明です。

- ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる: 就寝の90分〜120分前に、38℃〜40℃くらいのぬるめのお湯に15分ほど浸かると、体の深部体温が一度上昇し、その後、体温が下がっていく過程で強い眠気が訪れます。熱すぎるお湯は交感神経を刺激するので避けましょう。

④ 快適な睡眠環境を整える

自分ではコントロールできないと思われがちな睡眠ですが、眠る「環境」を整えることは、睡眠の質を大きく左右する重要な要素です。五感への刺激を最小限に抑え、「ここは安心して深く眠るための場所だ」と脳に認識させることがポイントです。

【具体的な実践方法】

- 寝具を見直す: 体に合わないマットレスや枕は、寝返りを妨げたり、体に負担をかけたりして、睡眠の質を低下させます。自分の体格や寝姿勢に合った、適度な硬さと高い体圧分散性を持つものを選びましょう。

- 光を遮断する: メラトニンの分泌はわずかな光でも阻害されます。寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。 遮光カーテンやブラインドを活用し、電子機器のランプなどもテープで覆うなどの工夫をしましょう。アイマスクの使用も効果的です。

- 音をコントロールする: 交通騒音や家族の生活音が気になる場合は、耳栓や、川のせせらぎなどの環境音を流すホワイトノイズマシンなどを活用するのも一つの手です。

- 適切な室温・湿度を保つ: 快適な睡眠のための室温は夏場で25℃〜26℃、冬場で22℃〜23℃、湿度は年間を通して50%〜60%が目安とされています。エアコンや加湿器・除湿器をうまく活用しましょう。

⑤ アラームの工夫をする

ここまでの対策を行っても、朝の眠気が強く、ついスヌーズボタンに手が伸びてしまうという人のための、最終手段ともいえる物理的な対策です。

【具体的な実践方法】

- アラームを手の届かない場所に置く: これが最もシンプルかつ効果的な方法です。 アラームを止めるために、ベッドから出て数歩歩かなければならない状況を強制的に作り出します。体を動かすことで血流が良くなり、覚醒が促されます。

- スヌーズ機能は使わない: スヌーズ機能は二度寝を助長するための機能と言っても過言ではありません。「あと数分」という中途半端な眠りは睡眠の質が悪く、睡眠慣性を悪化させるだけです。スヌーズ機能はオフに設定し、「一度で起きる」という覚悟を決めましょう。

- 光目覚まし時計を試す: 音ではなく、徐々に明るくなる光で自然な目覚めを促す目覚まし時計です。体内時計のリセットにも効果があり、ストレスの少ない目覚めが期待できます。

- アラーム音を変えてみる: けたたましい電子音は、不快な目覚めの原因になります。小鳥のさえずりや川のせせらぎ、好きな音楽など、心地よく感じられる音に設定してみるのも良いでしょう。

これらの対策を一つずつ、あるいは組み合わせて試すことで、二度寝の習慣から抜け出し、毎朝をより快適にスタートさせることができるはずです。

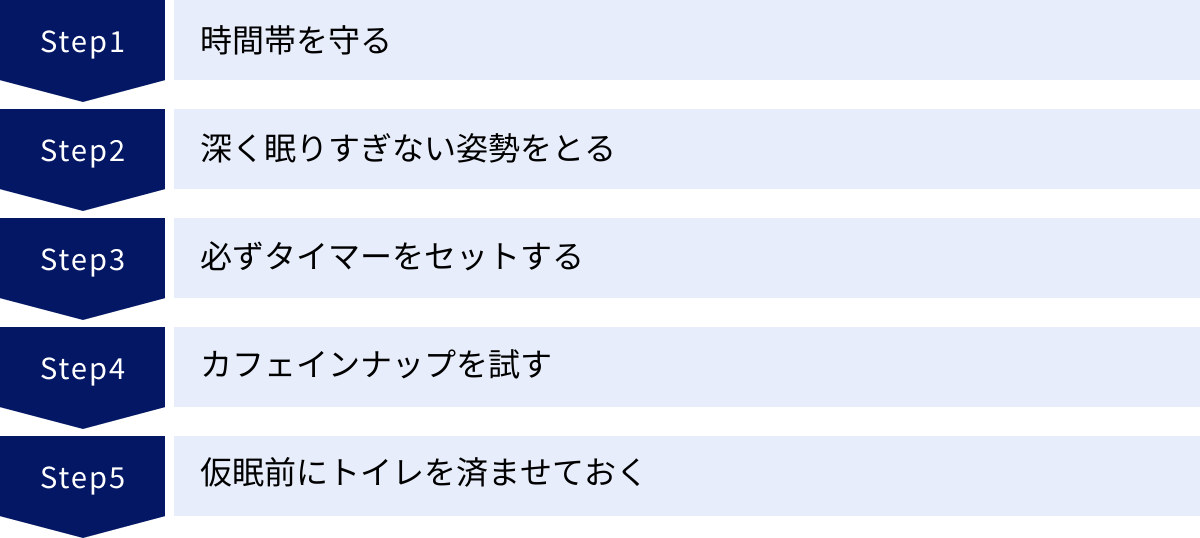

どうしても眠い時は短い仮眠が効果的

二度寝防止策を実践し、夜の睡眠改善に努めていても、会議が続いた日の午後や、前日に十分な睡眠がとれなかった翌日など、日中にどうしても耐え難い眠気に襲われることがあります。そんな時、無理に眠気と戦い続けるのは非効率的です。カフェインに頼るのも一つの手ですが、より効果的なのが、戦略的な「短い仮眠」を取り入れることです。

15~20分程度の仮眠で頭をすっきりさせる

日中の短い仮眠は、「パワーナップ」とも呼ばれ、その効果は科学的にも証明されています。NASA(アメリカ航空宇宙局)の研究では、パイロットに26分間の仮眠をとらせたところ、その後の任務遂行能力が34%、注意力が54%も向上したという報告があります。(参照:NASA “Napping on the Job”)

このパワーナップの最大のポイントは、その「時間」にあります。

なぜ15分~20分がベストなのか?

私たちの睡眠は、浅い眠りから深い眠りへと段階的に移行していきます。もし30分以上眠ってしまうと、脳が深いノンレム睡眠(徐波睡眠)の段階に入ってしまいます。 この深い眠りの最中に無理やり起きると、強い睡眠慣性(寝ぼけ)が生じ、目覚めた後も頭がぼーっとして、かえって体がだるくなってしまうのです。

一方、15分〜20分程度の仮眠であれば、深い睡眠に入る直前の浅い睡眠段階で目覚めることができます。 これにより、脳の疲労物質をある程度除去しつつも、すっきりと覚醒することが可能になります。この短時間の休息だけで、集中力、記憶力、注意力といった認知機能が回復し、午後の仕事や勉強の効率を劇的に高めることができるのです。

効果的なパワーナップの実践方法

パワーナップの効果を最大限に引き出すためには、いくつかのコツがあります。

- 時間帯を守る: パワーナップに最適な時間帯は、一般的に午後1時から午後3時の間とされています。この時間帯は、体内時計のリズムによって自然と眠気が強まるタイミングです。一方、午後3時以降の遅い時間に仮眠をとると、夜の本来の睡眠に悪影響を及ぼし、寝つきが悪くなる可能性があるので避けましょう。

- 深く眠りすぎない姿勢をとる: ベッドやソファに横になってしまうと、気持ちよさから深い眠りに落ちてしまい、設定した時間で起きるのが困難になります。机に突っ伏す、椅子の背もたれに深く寄りかかる、ソファに座ったままクッションを抱えるといった、完全にリラックスしすぎない姿勢がおすすめです。

- 必ずタイマーをセットする: 寝過ごしを防ぐため、仮眠を始める前に必ず15分〜20分でアラームをセットしましょう。

- 「カフェインナップ」を試す: これは、パワーナップの効果をさらに高めるためのテクニックです。仮眠をとる直前に、コーヒーや緑茶などカフェインを含む飲み物を摂取します。 カフェインが体内に吸収され、覚醒作用を発揮し始めるまでには約20分〜30分かかります。そのため、ちょうど仮眠から目覚めるタイミングでカフェインの効果が現れ始め、眠気をスッキリと追い払ってくれるのです。仮眠による休息効果と、カフェインによる覚醒効果の相乗効果が期待できます。

- 仮眠前にトイレを済ませておく: 短い時間でも、途中で尿意を感じるとリラックスできません。事前に済ませておきましょう。

パワーナップはあくまで応急処置

非常に有効なパワーナップですが、一つ注意点があります。それは、パワーナップは根本的な睡眠不足を解消するものではなく、あくまで日中のパフォーマンスを一時的に回復させるための応急処置であるということです。もし、日常的に日中の強い眠気に悩まされているのであれば、それは夜の睡眠時間や質に問題があるサインです。まずは、この記事で紹介したような夜の睡眠を改善するための対策を優先的に実践することが最も重要です。

それでも、突発的な眠気に襲われた際には、無理に我慢して生産性を落とすよりも、賢くパワーナップを取り入れて、効率的に一日を乗り切りましょう。

対策をしても改善しない場合は医療機関へ相談しよう

この記事で紹介した様々なセルフケア(朝日を浴びる、運動、生活習慣の見直し、仮眠など)を数週間にわたって真剣に試しても、二度寝の習慣が全く改善されない、あるいは日中の耐え難い眠気が続く場合は、単なる生活習慣の問題ではなく、背景に治療が必要な病気が隠れている可能性を考える必要があります。意志の力や努力だけでは解決できない問題を抱え込まず、専門家の助けを求めることが非常に重要です。

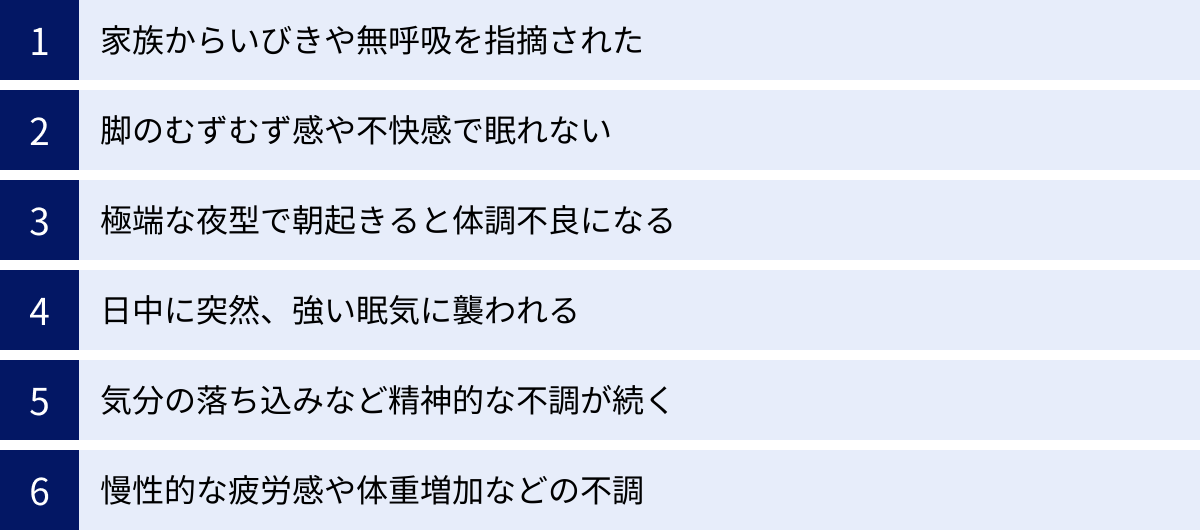

医療機関への相談を検討すべきサイン

以下のような症状に心当たりがある場合は、一度専門の医療機関を受診することを強くお勧めします。

- 家族やパートナーから、睡眠中の大きないびきや呼吸の停止を指摘されたことがある。

→ 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の典型的な兆候です。放置すると高血圧や心疾患、脳卒中のリスクを高めます。 - 夜、ベッドに入ると脚(特にふくらはぎ)がむずむずする、ほてる、虫が這うような不快感があり、じっとしていられず眠れない。

→ むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)の可能性があります。鉄分不足などが原因で起こることがあります。 - どうしても夜中の2時、3時にならないと眠れず、昼過ぎまで起きられない。無理に朝起きようとすると極度の体調不良に見舞われる。

→ 概日リズム睡眠障害(睡眠・覚醒相後退障害など)が疑われます。体内時計そのものが社会生活とずれてしまっている状態です。 - 日中、会議中や食事中、会話中など、場所や状況に関わらず突然、抗いがたい強い眠気に襲われて眠り込んでしまうことがある。

→ ナルコレプシーという過眠症の可能性があります。笑ったり驚いたりした時に体の力が抜ける「情動脱力発作」を伴うこともあります。 - 朝起きられないことに加え、一日中気分が落ち込んでいる、何事にも興味が持てない、食欲がない、自分を責めてしまうといった精神的な不調が続いている。

→ うつ病などの精神疾患の症状として、過眠や起床困難が現れることがあります。 - 十分な睡眠時間をとっているはずなのに、常に疲労感が抜けず、寒がり、体重増加、便秘などの症状もある。

→ 甲状腺機能低下症など、内分泌系の病気が原因で強い眠気が生じることがあります。

何科を受診すればよいか?

睡眠に関する悩みで医療機関を受診する場合、どの診療科に行けばよいか迷うかもしれません。原因として考えられる症状によって、適切な診療科は異なります。

- 睡眠外来・睡眠専門クリニック: 睡眠に関する問題を総合的に診断・治療する専門機関です。睡眠時無呼吸症候群や概日リズム睡眠障害、ナルコレプシーなど、専門的な検査が必要な場合に最適です。

- 精神科・心療内科: ストレスやうつ病、不安障害など、精神的な不調が原因で睡眠の問題が起きていると考えられる場合に適しています。

- 呼吸器内科・耳鼻咽喉科: いびきや無呼吸が主症状で、睡眠時無呼吸症候群が強く疑われる場合に相談できます。

- 内科: 甲状腺機能低下症など、内科的な病気が背景にないかをまず調べたい場合に適しています。

どこに相談すればよいか分からない場合は、まずはかかりつけの内科医に相談し、症状を詳しく説明して、適切な専門医を紹介してもらうのがスムーズです。

医療機関で受けられる検査と治療

医療機関では、詳細な問診に加え、必要に応じて専門的な検査が行われます。例えば、睡眠中の脳波や呼吸、心電図などを記録する「終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG検査)」は、睡眠の質や量、睡眠中の異常を客観的に評価するために非常に有効です。

診断がついた場合、原因疾患に応じた治療が行われます。睡眠時無呼吸症候群であればCPAP療法(持続陽圧呼吸療法)、概日リズム睡眠障害であれば高照度光療法、その他、薬物療法や、睡眠習慣を改善するための専門的なカウンセリング(睡眠のための認知行動療法:CBT-I)など、様々な選択肢があります。

「眠れない」「起きられない」は、時に体からの重要なSOSサインです。 それを「気合が足りない」「怠けている」と自己判断で片付けず、適切な対処を行うことが、健康で活力ある生活を取り戻すための鍵となります。セルフケアの限界を感じたら、決して一人で悩まず、専門家の力を借りることをためらわないでください。

まとめ

今回は、多くの人が経験する「二度寝」について、その心地よさの秘密から、体に及ぼすデメリット、根本的な原因、そして具体的な防止策までを網羅的に解説しました。

まず、二度寝の抗いがたい魅力は、まどろみの中で分泌される「幸せホルモン(セロトニンなど)」と、夢を見やすい「レム睡眠」という、科学的なメカニズムに基づいていることを確認しました。

しかし、その一時的な快感とは裏腹に、習慣的な二度寝は、

- 睡眠慣性による日中の倦怠感や頭痛

- 集中力や判断力の低下によるパフォーマンスの悪化

- 体内時計や自律神経の乱れによる心身の不調

といった、深刻なデメリットをもたらします。「二度寝→夜眠れない→さらに朝起きられない」という負のスパイラルに陥る危険性もはらんでいます。

二度寝をしてしまう根本的な原因は、単なる意志の弱さではなく、「睡眠不足」「睡眠の質の低下(寝る前のスマホやアルコールなど)」「生活リズムの乱れ」「ストレス」、そして時には「病気」といった、様々な要因が複雑に絡み合っています。

これらの原因とデメリットを踏まえ、二度寝を防止して毎朝すっきりと目覚めるための具体的な対策として、以下の5つを提案しました。

- ① 朝日を浴びて体内時計をリセットする

- ② 適度な運動を習慣にする

- ③ 寝る前の習慣を見直す

- ④ 快適な睡眠環境を整える

- ⑤ アラームを手の届かない場所に置く

これらの対策は、一つひとつは小さな習慣ですが、組み合わせることで睡眠の質を大きく改善し、二度寝に頼らない生活へと導いてくれます。

また、対策をしても日中にどうしても眠い時には、15~20分程度の短い仮眠(パワーナップ)が非常に有効です。無理に眠気と戦うよりも、賢く休息を取り入れることで、午後の活動効率を高めることができます。

最後に、最も重要なこととして、セルフケアを尽くしても症状が改善しない場合は、決して放置せず、専門の医療機関に相談することを強く推奨します。その眠気の裏には、治療を必要とする病気が隠れているかもしれません。

二度寝は、私たちの体が発する「休息が足りていない」というサインの一つです。この記事が、ご自身の睡眠習慣を見つめ直し、二度寝という長年の悩みから解放されるための一助となれば幸いです。質の高い睡眠を手に入れ、毎朝をエネルギッシュにスタートさせましょう。