「夜、布団に入ってもなかなか寝付けない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」「朝早く目が覚めて、それから眠れない」「たっぷり寝たはずなのに、朝から疲れている」。このような睡眠に関する悩みは、多くの人が一度は経験するものです。

一時的な寝不足であれば、生活リズムを整えることで改善することもあります。しかし、こうした状態が長く続き、日中の活動にまで影響が出始めると、それは単なる「不眠」ではなく「不眠症」という治療が必要な病気かもしれません。

不眠症は、放置すると心身にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。生活習慣病のリスクを高めたり、うつ病などの精神疾患につながったり、日中の集中力低下から思わぬ事故を引き起こしたりすることもあります。

この記事では、不眠症に悩む方々が抱える「いつ病院に行くべきか?」「何科を受診すればいいのか?」といった疑問に答えるため、不眠症の基本的な知識から、病院受診の具体的な目安、診療科の選び方、そして病院での検査・治療法、費用に至るまで、網羅的に解説します。

もしあなたが今、終わりの見えない不眠に苦しみ、どうすれば良いか分からずにいるのなら、この記事が解決への第一歩となるはずです。まずはご自身の状態を正しく理解し、適切な対処法を知ることから始めましょう。

目次

不眠症とは

「不眠」という言葉は日常的に使われますが、医学的な「不眠症」とは明確に区別されます。ここでは、不眠症の定義や原因について詳しく掘り下げ、その全体像を理解していきましょう。正しい知識を持つことが、適切な対処への第一歩となります。

不眠症の定義と「不眠」との違い

多くの人が「眠れないこと」全般を指して「不眠」という言葉を使いますが、これはあくまで一時的な症状を指す場合がほとんどです。例えば、大切な試験やプレゼンの前夜に緊張して眠れなかったり、旅行先で環境が変わり寝付けなかったりするのは「不眠」ではあっても「不眠症」ではありません。

これに対して「不眠症」とは、①入眠障害(寝つきが悪い)、②中途覚醒(夜中に目が覚める)、③早朝覚醒(朝早く目が覚める)、④熟眠障害(ぐっすり眠れない)といった睡眠の問題が慢性的に続き、その結果、②日中に心身の不調が出現し、生活の質が低下している状態を指す病気です。

医学的には、世界保健機関(WHO)の「国際疾病分類(ICD)」や、米国精神医学会の「精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM-5)」などに基づいて診断されます。一般的には、以下の3つの条件を満たす場合に不眠症と診断されることが多いです。

- 睡眠に関する訴えがあること: 寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝早く目が覚める、眠りが浅いといった症状が週に3日以上ある。

- 症状が一定期間続いていること: これらの症状が少なくとも3ヶ月以上続いている。

- 日中の機能障害があること: 眠れないことによって、日中に倦怠感、意欲低下、集中力低下、食欲不振、イライラ、頭痛、めまいといった不調が現れ、仕事や学業、家事などの社会生活に支障をきたしている。

つまり、単に眠れないという夜の症状だけでなく、それによって日中の活動に具体的な悪影響が出ていることが、「不眠症」と診断されるための重要なポイントです。一時的な不眠は誰にでも起こりうることですが、それが生活に支障をきたすほど慢性化している場合は、専門的な治療を検討すべきサインと言えるでしょう。

不眠症の主な原因

不眠症は単一の原因で起こるわけではなく、さまざまな要因が複雑に絡み合って発症します。原因を特定することが、効果的な治療への近道となります。主な原因は、心理的なもの、身体的なもの、精神的な病気、そして生活習慣など、大きく4つに分類できます。

ストレスや不安などの心理的な原因

不眠症の最も一般的な原因として挙げられるのが、ストレスや不安、悩みといった心理的な要因です。これを「精神生理性不眠」と呼びます。

私たちの体は、活動時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に優位になる「副交感神経」という2つの自律神経がバランスを取りながら機能しています。通常、夜になると副交感神経が優位になり、心身がリラックスモードに切り替わることで自然な眠りが訪れます。

しかし、仕事のプレッシャー、人間関係のトラブル、家庭内の問題、経済的な不安などを抱えていると、脳が常に緊張状態となり、夜になっても交感神経が高いままで維持されてしまいます。その結果、心拍数や血圧が下がらず、体温も高いままとなり、「いざ眠ろう」としても脳が興奮して目が冴え、寝付くことができなくなるのです。

特に、「眠らなければいけない」というプレッシャーや焦りが、かえって緊張感を高め、不眠を悪化させる悪循環に陥ることが少なくありません。ベッドに入ると今日あった嫌な出来事を思い出したり、明日の仕事の心配事が頭をよぎったりして、ますます眠れなくなる、という経験は多くの人が持っているのではないでしょうか。こうした心理的な要因がきっかけで始まった不眠が、眠れないこと自体への恐怖心を生み、慢性的な不眠症へと移行していくケースは非常に多いのです。

病気や痛みなどの身体的な原因

何らかの身体的な病気や、それに伴う不快な症状が睡眠を妨げ、不眠症の原因となることもあります。

代表的なものに「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」があります。これは、睡眠中に気道が塞がって一時的に呼吸が止まることを繰り返す病気です。無呼吸によって体内の酸素濃度が低下し、脳が危険を察知して覚醒するため、本人は気づかないうちに何度も目を覚ましています。これにより睡眠が断片的になり、深い眠りが得られず、日中に強烈な眠気や倦怠感を引き起こします。大きないびきや、睡眠中の無呼吸を家族から指摘された場合は、この病気を疑う必要があります。

また、「むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)」も不眠の大きな原因です。夕方から夜にかけて、脚(時には腕などにも)に「むずむずする」「虫が這うような」「ピリピリする」といった言葉で表現しがたい不快感が現れ、じっとしていられなくなる病気です。脚を動かすと症状が和らぐため、なかなか寝付けなかったり、眠ってもすぐに目が覚めてしまったりします。

その他にも、以下のような身体的要因が不眠を引き起こすことがあります。

- 痛み: 関節リウマチ、変形性関節症、がん、頭痛などによる慢性的な痛みが、眠りを妨げます。

- かゆみ: アトピー性皮膚炎やじんましんなどによる強いかゆみで、夜中に目が覚めてしまいます。

- 呼吸器系の疾患: 喘息の発作や咳、COPD(慢性閉塞性肺疾患)による息苦しさが、安眠を妨げます。

- 泌尿器系の疾患: 前立腺肥大症や過活動膀胱などによる頻尿で、夜中に何度もトイレに起きることで睡眠が中断されます。

- 心臓の病気: 心不全による息苦しさなどが原因となることもあります。

これらのように、不眠の背後に特定の身体疾患が隠れているケースも少なくないため、原因不明の不眠が続く場合は、まず身体的な問題を疑ってみることも重要です。

うつ病などの精神的な病気

不眠は、うつ病や双極性障害、不安障害といった精神疾患の代表的な症状の一つとしても現れます。特にうつ病と不眠症の関係は非常に深く、相互に影響し合うことが知られています。

うつ病の患者さんの約9割が何らかの睡眠障害を抱えていると言われており、中でも「早朝覚醒(本来起きる時間よりずっと早く目が覚め、その後眠れない)」や「中途覚醒」が多く見られます。気分が落ち込んでいる、何事にも興味が持てない、食欲がない、疲れやすいといった症状とともに不眠がある場合は、うつ病の可能性を考える必要があります。

逆に、不眠症がうつ病の発症リスクを高めることも分かっています。慢性的な不眠は、脳の機能を低下させ、ストレスへの抵抗力を弱めるため、精神的なバランスを崩しやすくするのです。不眠症の人は、そうでない人に比べてうつ病になるリスクが数倍高いという報告もあります。

このように、不眠は心の健康状態を映す鏡とも言えます。気分の落ち込みや不安感が強い場合の不眠は、精神科や心療内科への相談を検討すべき重要なサインです。

薬の副作用や生活リズムの乱れ

普段服用している薬の副作用や、日々の生活習慣が不眠の原因となっていることもあります。

- 薬の副作用: 降圧剤、ステロイド剤、気管支拡張薬、一部の抗うつ薬などの中には、副作用として覚醒作用や興奮作用を持ち、不眠を引き起こすものがあります。新しい薬を飲み始めてから眠れなくなった、という場合は、主治医や薬剤師に相談してみましょう。

- 嗜好品:

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強い覚醒作用があり、その効果は3~4時間持続します。夕方以降のカフェイン摂取は、寝つきを悪くする大きな原因です。

- アルコール: お酒を飲むと一時的に寝つきが良くなるように感じますが、これは誤解です。アルコールが分解されてできるアセトアルデヒドには覚醒作用があるため、夜中に目が覚めやすくなります(中途覚醒)。また、利尿作用によってトイレが近くなることも睡眠を妨げます。

- ニコチン: タバコに含まれるニコチンにも覚醒作用があり、睡眠の質を低下させます。

- 生活リズムの乱れ:

- 不規則な睡眠時間: 夜勤やシフト勤務、休日の寝だめなどによって就寝・起床時間がバラバラになると、体内時計が乱れ、自然な眠りが訪れにくくなります。

- スマートフォンの影響: 就寝前にスマートフォンやパソコン、タブレットなどを見ると、画面から発せられるブルーライトが脳を覚醒させ、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制してしまいます。

- 不適切な睡眠環境: 寝室が明るすぎる、騒音が気になる、暑すぎる・寒すぎるといった環境も、快適な睡眠を妨げる要因となります。

これらの原因は一つだけではなく、複数が絡み合っていることがほとんどです。自分の不眠の原因がどこにあるのかを冷静に振り返ることが、改善への第一歩となります。

知っておきたい不眠症の4つのタイプ

不眠症は、その症状の現れ方によって主に4つのタイプに分類されます。自分がどのタイプに当てはまるのかを把握することは、原因を推測し、適切な対策を立てる上で非常に重要です。複数のタイプを合併していることも少なくありません。

| 不眠症のタイプ | 主な症状 | 特徴・考えられる原因 |

|---|---|---|

| ① 入眠障害 | 床に入ってから寝つくまでに30分~1時間以上かかる。 | 不眠症で最も多いタイプ。不安や緊張、ストレス、不適切な睡眠環境などが原因となりやすい。 |

| ② 中途覚醒 | 睡眠の途中で何度も目が覚めてしまい、その後なかなか寝付けない。 | 加齢に伴い増える傾向がある。睡眠時無呼吸症候群、頻尿、うつ病、アルコールの影響などが考えられる。 |

| ③ 早朝覚醒 | 本来起きる時間よりも2時間以上早く目が覚め、二度寝できない。 | 高齢者やうつ病の人に多く見られる。体内時計の加齢による変化や、精神的な不調が関連していることが多い。 |

| ④ 熟眠障害 | 睡眠時間は足りているのに、眠りが浅く、ぐっすり眠った感覚(休養感)がない。 | 睡眠の「質」の問題。睡眠時無呼吸症候群や周期性四肢運動障害など、他の睡眠障害が隠れている可能性がある。 |

① 入眠障害(寝つきが悪い)

入眠障害は、床に就いてから実際に眠りに入るまでに、通常30分から1時間以上もの時間がかかってしまう状態を指します。不眠症の訴えの中で最も多く見られるタイプです。

多くの人が経験する「今日はなかなか眠れないな」という一時的なものではなく、このような状態が慢性的に続くのが特徴です。ベッドに入るとかえって目が冴えてしまったり、仕事のことや人間関係の悩みなどが次々と思い浮かんできて、脳が興奮状態になってしまったりします。

このタイプの不眠は、精神生理性不眠(ストレスや不安が原因の不眠)と深く関連しています。特に、「眠らなければならない」というプレッシャーが強い人ほど、かえって心身が緊張してしまい、眠りから遠ざかってしまうという悪循環に陥りがちです。「ベッド=眠れない場所」というネガティブな条件付けが形成されてしまうこともあります。

また、不適切な睡眠環境も入眠障害の大きな原因です。寝室が明るすぎたり、テレビの音が聞こえたり、室温が快適でなかったりすると、リラックスできずに入眠が妨げられます。さらに、就寝前のカフェイン摂取やスマートフォンの使用も、脳を覚醒させて寝つきを悪くする直接的な原因となります。

入眠障害に悩む人は、まずリラックスできる睡眠環境を整えること、そして眠りへの過度なこだわりを捨てる意識改革が重要になります。眠れないままベッドで過ごす時間を減らす「刺激制御法」などの認知行動療法が効果的な場合もあります。

② 中途覚醒(夜中に何度も目が覚める)

中途覚醒は、一度は眠りについても、夜中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか再び寝付くことができない状態を指します。トイレに起きた後、目が冴えてしまって朝まで眠れない、といったケースが典型例です。

加齢とともに睡眠は浅くなる傾向があるため、中途覚醒は高齢者に多く見られる症状ですが、若い人でも起こりえます。その背景には、さまざまな原因が隠れている可能性があります。

一つは、アルコールの影響です。寝酒をすると寝つきは良くなるように感じられますが、アルコールが体内で分解されてできるアセトアルデヒドという物質には覚醒作用があります。そのため、酔いが醒めてくる睡眠の後半に目が覚めやすくなってしまうのです。また、アルコールの利尿作用により、夜中にトイレに行きたくなることも中途覚醒の原因となります。

もう一つ、注意すべきなのが睡眠時無呼吸症候群(SAS)です。睡眠中に呼吸が止まるたびに、脳が酸欠状態から体を守るために覚醒反応を起こします。本人は息苦しさで目覚めたという自覚がないことが多いのですが、実際には一晩に何十回、何百回と睡眠が中断されており、これが中途覚醒や熟眠障害の原因となります。

その他、前立腺肥大症や過活動膀胱による頻尿、関節リウマチなどの痛み、アトピー性皮膚炎のかゆみ、うつ病や不安障害などの精神疾患も中途覚醒を引き起こす原因となります。夜中に何度も目が覚める状態が続く場合は、これらの身体的・精神的な問題がないかを確認することが大切です。

③ 早朝覚醒(朝早く目が覚める)

早朝覚醒は、自分が起きようと思っている時刻よりも2時間以上も早く目が覚めてしまい、その後もう一度眠ろうとしても眠れない状態を指します。例えば、いつもは朝7時に起きる人が、朝4時や5時に目が覚めてしまい、そのまま悶々と朝を迎えるようなケースです。

このタイプは、特に高齢者と、うつ病の患者さんに多く見られるという特徴があります。

加齢に伴い、体内時計のリズムが前倒しになる傾向があります。若い頃に比べて早寝早起きになるのは自然な変化ですが、それが行き過ぎてしまい、本人が望むよりも早く目覚めてしまうことで苦痛を感じる場合に、早朝覚醒と判断されます。また、高齢になると深い睡眠が減り、浅い睡眠が増えるため、些細な物音などでも目が覚めやすくなることも一因です。

一方、うつ病の典型的な睡眠障害のパターンとしても早朝覚醒はよく知られています。気分の落ち込みや意欲の低下といった他の症状とともに、特に朝方の気分の悪化と早朝覚醒が見られる場合は、うつ病のサインである可能性を強く疑う必要があります。不安や焦燥感が強い場合にも、早朝に目が覚めてしまうことがあります。

早朝に目が覚めてしまったときに、「もっと眠らなければ」と焦れば焦るほど、かえって目が冴えてしまいます。無理に寝ようとするのではなく、一度ベッドから出て、静かに読書をするなどして過ごし、眠気が来たら再び床に就くといった対応が推奨されることもあります。

④ 熟眠障害(ぐっすり眠った感じがしない)

熟眠障害は、客観的な睡眠時間は十分に確保できているはずなのに、朝起きた時に「ぐっすり眠った」という満足感(休養感)が得られない状態を指します。眠りが浅いと感じたり、朝から疲労感が残っていたり、日中に眠気を感じたりするのが特徴です。

これは、睡眠の「量」ではなく「質」の問題です。睡眠には、浅い眠りの「レム睡眠」と、深い眠りの「ノンレム睡眠」があり、これらが一晩に4~5回繰り返されることで、脳と体の疲労が回復します。熟眠障害では、この睡眠サイクルが乱れ、特に脳の休息に重要とされる深いノンレム睡眠(徐波睡眠)が不足している可能性があります。

熟眠障害の最も重要な原因として疑われるのが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)です。前述の通り、SASでは無呼吸のたびに脳が覚醒するため、深い睡眠段階まで到達することができません。本人は眠っているつもりでも、睡眠の質は著しく低下しており、その結果として休養感が得られず、日中の強い眠気につながります。

また、周期性四肢運動障害という、睡眠中に足や腕がピクピクと周期的に動いてしまう病気も、本人の自覚なく睡眠を妨げ、熟眠障害の原因となります。その他、慢性的な痛みや精神的なストレスなども、睡眠を浅くする要因となります。

「時間はしっかり寝ているのに、なぜか疲れが取れない」という状態が続く場合は、単なる疲れと片付けずに、睡眠の質を低下させる何らかの原因が隠れている可能性を考え、専門医に相談することが重要です。

病院に行くべき?受診の目安とセルフチェック

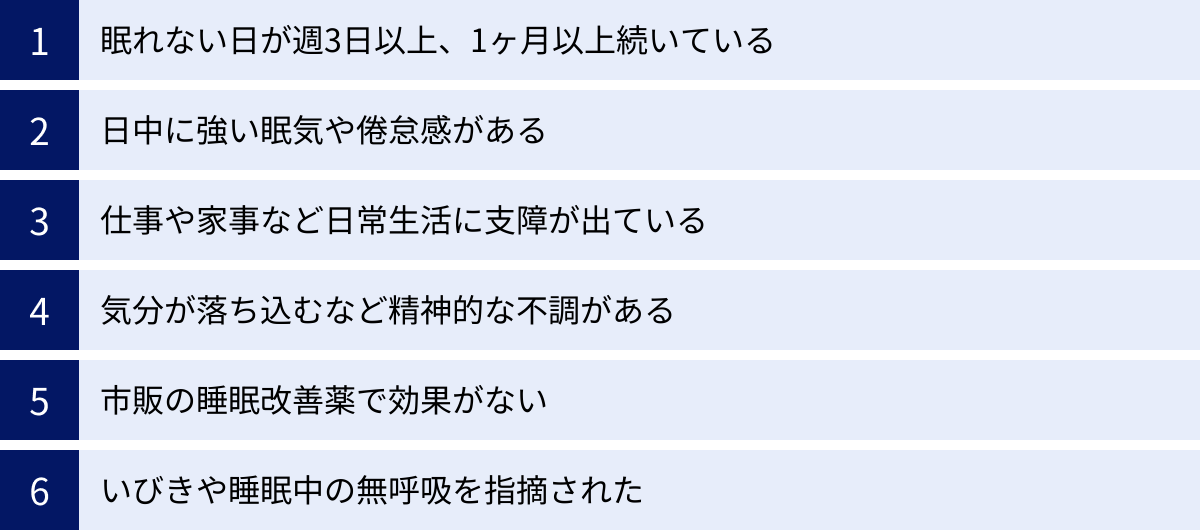

「眠れないくらいで病院に行くのは大げさだろうか」「もう少し様子を見よう」と、受診をためらっている方も多いかもしれません。しかし、不眠症は放置すると心身の健康を損なうリスクがあります。ここでは、どのような状態になったら医療機関を受診すべきか、具体的な目安をチェックリスト形式でご紹介します。

こんな症状は病院受診のサイン

以下の項目に一つでも当てはまる場合は、セルフケアだけで解決するのは難しい可能性があります。専門家の助けを借りることを強くお勧めします。

眠れない日が週3日以上、1ヶ月以上続いている

一時的な不眠は誰にでも起こります。しかし、寝つきが悪い、夜中に目が覚めるなどの不眠症状が週に3日以上の頻度で起こり、それが1ヶ月以上も続いている場合、それは不眠が「慢性化」しているサインです。これは、不眠症の医学的な診断基準の一つでもあります。

体や脳が「眠れない状態」を当たり前だと学習してしまい、自力での回復が難しくなっている可能性があります。生活習慣の改善を試みても効果が見られない場合は、根本的な原因を探り、適切な治療を開始するために、一度専門医に相談すべきタイミングと言えるでしょう。

日中に強い眠気や倦怠感がある

不眠症の問題は、夜眠れないことだけではありません。むしろ、日中の活動にどれだけ支障が出ているかが、受診を判断する上で非常に重要な指標となります。

- 日中、耐えがたいほどの強い眠気に襲われる

- 朝から体がだるく、一日中疲労感が抜けない

- 集中力が続かず、仕事や勉強が手につかない

- 意欲がわかず、何事も億劫に感じる

- ささいなことでイライラしたり、感情的になったりする

これらの症状は、睡眠によって心身の疲労が十分に回復できていない証拠です。このような状態を放置すると、生活の質(QOL)が著しく低下するだけでなく、後述するようなさまざまなリスクにもつながります。日中のパフォーマンス低下を自覚したら、それは体が発している危険信号と捉え、医療機関を受診しましょう。

仕事や家事など日常生活に支障が出ている

日中の眠気や集中力低下が、具体的な失敗やトラブルにつながっている場合も、受診を考えるべき深刻なサインです。

例えば、

- 会議中に居眠りをしてしまう、あるいは内容が頭に入ってこない

- パソコンの入力ミスや、単純な計算間違いが増えた

- 車の運転中にヒヤリとすることが多くなった

- 家事や育児をこなすのがつらく、後回しにしがちになる

- 約束や大事な用事を忘れてしまうことが増えた

といった経験はありませんか。これらは、不眠による認知機能の低下が、実生活に具体的な悪影響を及ぼし始めていることを示しています。特に、車の運転や機械の操作など、一瞬の不注意が大きな事故につながりかねない状況にある人は、自分だけでなく他者の安全のためにも、決して問題を軽視せず、速やかに専門医の診察を受ける必要があります。

気分が落ち込むなど精神的な不調がある

不眠と心の健康は密接に関連しています。眠れないこと自体がストレスとなって気分を落ち込ませることもあれば、うつ病などの精神疾患の一症状として不眠が現れることもあります。

- 理由もなく気分がひどく落ち込む日が続く

- これまで楽しめていたことに興味や喜びを感じられなくなった

- 常に不安な気持ちや焦燥感にかられる

- 自分を責めたり、悲観的な考えばかりが浮かんだりする

このような精神的な不調を伴う不眠は、特に注意が必要です。不眠がうつ病の入り口になることも、うつ病が不眠を引き起こすこともあり、両者は負のスパイラルに陥りやすい関係にあります。心の不調を感じる場合は、一人で抱え込まず、精神科や心療内科といった心の専門家に相談することが、早期回復への鍵となります。

市販の睡眠改善薬で効果がない

ドラッグストアなどで手に入る市販の睡眠改善薬は、一時的な不眠(例えば、時差ボケや不規則な生活による寝つきの悪さなど)を緩和するためのものです。主成分は、風邪薬などにも含まれる抗ヒスタミン薬の眠くなる副作用を応用したもので、医療機関で処方される睡眠薬(睡眠導入剤)とは作用機序が異なります。

これらの市販薬を1週間ほど試しても症状が改善しない、あるいは一度は効いたように感じてもすぐに元に戻ってしまう場合は、背景により根深い原因が隠れている可能性があります。市販薬はあくまで対症療法であり、不眠症の根本的な治療にはなりません。漫然と使用を続けるのではなく、専門医による正確な診断と、原因に応じた治療を受けることが重要です。

いびきや睡眠中の無呼吸を指摘された

家族やパートナーから、「いびきがうるさい」「寝ている時に息が止まっているようだ」と指摘されたことはありませんか。これは、睡眠時無呼吸症候群(SAS)を強く疑わせる非常に重要なサインです。

SASは、単に睡眠の質を低下させるだけでなく、高血圧、糖尿病、心筋梗塞、脳卒中といった命に関わる生活習慣病のリスクを著しく高めることが分かっています。また、日中の強烈な眠気は、交通事故や労働災害の大きな原因ともなります。

本人は眠っている間のことなので自覚がないケースがほとんどです。いびきや無呼吸の指摘は、放置してはならない危険信号と受け止め、速やかに睡眠外来や呼吸器内科、耳鼻咽喉科など、SASの検査・治療が可能な医療機関を受診してください。

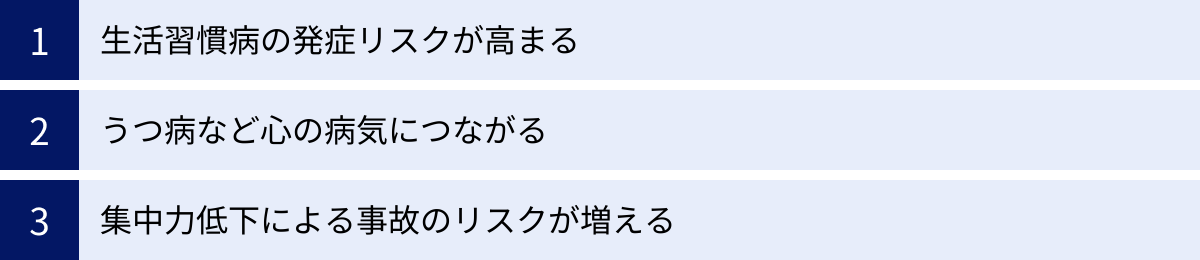

不眠症を放置する3つのリスク

不眠症を「ただ眠れないだけ」と軽く考えて放置してしまうと、心身にさまざまな深刻な影響が及ぶ可能性があります。ここでは、不眠症を治療せずにいることの主な3つのリスクについて解説します。これらのリスクを理解し、早期に対処することの重要性を認識しましょう。

① 生活習慣病の発症リスクが高まる

慢性的な睡眠不足は、体の内部環境に大きな変化をもたらし、さまざまな生活習慣病の発症リスクを高めることが科学的に明らかになっています。

睡眠中は、心身をリラックスさせる副交感神経が優位になりますが、不眠状態が続くと、体を興奮させる交感神経が夜間も活発なままになります。これにより、血圧や血糖値が高い状態で維持され、高血圧や糖尿病の発症リスクが上昇します。ある研究では、睡眠時間が6時間未満の人は、7~8時間の人に比べて高血圧になるリスクが1.5~2倍、糖尿病になるリスクも2~3倍高まることが示されています。

また、睡眠不足は食欲をコントロールするホルモンのバランスを崩します。食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌が増加し、食欲を抑制するホルモン「レプチン」の分泌が減少するため、過食に走りやすくなります。その結果、肥満や脂質異常症(高コレステロール血症など)のリスクも高まります。

さらに、交感神経の緊張は血管に負担をかけ、動脈硬化を促進します。これが、将来的には心筋梗塞や狭心症といった虚血性心疾患、脳梗塞や脳出血といった脳血管障害など、命に関わる重大な病気につながる危険性をはらんでいるのです。健康な生活を長く続けるためにも、不眠症の治療は不可欠と言えます。

② うつ病など心の病気につながる

不眠症と精神疾患、特にうつ病は、ニワトリとタマゴのような非常に密接な関係にあります。どちらが先であるかを問わず、互いに悪影響を及ぼし合い、症状を悪化させる悪循環を生み出します。

慢性的な不眠は、脳の機能を多方面から低下させます。特に、感情のコントロールやストレスへの対処を担う前頭前野や扁桃体の働きに影響を与えます。その結果、ストレスに対する抵抗力が弱まり、不安や気分の落ち込みを感じやすくなります。眠れない夜が続くことで、「また眠れないのではないか」という予期不安が強まり、それがさらなるストレスとなって精神的なバランスを崩し、うつ病の発症の引き金となることがあります。実際に、不眠症の患者さんが将来うつ病を発症するリスクは、そうでない人の数倍にのぼると報告されています。

逆に、うつ病の症状の一つとして不眠が現れることも非常に多いです。気分の落ち込みや意欲の低下といった精神症状とともに、早朝覚醒や中途覚醒が起こりやすくなります。

このように、不眠は心の健康のバロメーターでもあります。不眠を放置することは、うつ病や不安障害といったより深刻な精神疾患への扉を開いてしまうことになりかねません。早期に不眠症の治療を行うことが、精神的な健康を維持し、うつ病などを予防する上でも極めて重要です。

③ 集中力低下による事故のリスクが増える

睡眠には、日中に得た情報を整理し、記憶を定着させるとともに、脳の疲労を回復させる重要な役割があります。不眠症によって十分な睡眠が取れないと、脳は十分に休息することができず、その機能が著しく低下します。

具体的には、注意力、集中力、判断力、作業記憶(ワーキングメモリ)、問題解決能力といった認知機能が軒並み低下します。これは、自分では「大丈夫」と思っていても、客観的にはパフォーマンスが落ちている「睡眠負債」と呼ばれる状態です。

この認知機能の低下が、日常生活や社会生活において深刻な事態を引き起こすことがあります。最も懸念されるのが、居眠り運転による交通事故です。警察庁の統計によると、交通事故の原因の多くに漫然運転や居眠り運転が挙げられており、睡眠不足がその背景にあるケースは少なくありません。

また、職場においても、生産性の低下やヒューマンエラーの増加につながります。建設現場や工場での機械操作など、一瞬の不注意が命に関わるような職場では、労災事故のリスクが格段に高まります。オフィスワークであっても、重要な判断ミスや情報漏洩といったインシデントを引き起こす可能性が高まります。

不眠症を放置することは、個人の健康問題に留まらず、自分自身や他者の生命、そして社会全体に危険を及ぼす可能性のあるリスクであるという認識を持つことが大切です。

不眠症は何科を受診すればいい?

いざ病院に行こうと決心しても、「何科に行けばいいのだろう?」と迷ってしまう方は少なくありません。不眠症の原因は多岐にわたるため、ご自身の症状や原因として思い当たることによって、受診すべき診療科が異なります。ここでは、主な選択肢とその特徴を解説します。

| 診療科 | こんな人におすすめ | 特徴 |

|---|---|---|

| 精神科・心療内科 | ストレスや不安、気分の落ち込みなど、心の不調が原因と思われる人。 | 不眠症診療の中心的な役割を担う。カウンセリング等の心理療法と薬物療法を組み合わせた治療が可能。 |

| 睡眠外来・睡眠専門クリニック | いびきや無呼吸、脚のむずむず感など、特定の睡眠障害が疑われる人。原因がはっきりしない人。 | 睡眠に関する専門的な検査(PSG検査など)や治療が受けられる。睡眠障害全般に対応。 |

| 内科・かかりつけ医 | まずは気軽に相談したい人。身体の病気(高血圧、喘息など)で通院中の人。何科に行けばいいか分からない人。 | 全身の状態を診てくれる。必要に応じて適切な専門医を紹介してもらえる。 |

| その他の診療科 | 特定の症状が顕著な人(例:脚の不快感→脳神経内科、鼻づまり→耳鼻咽喉科、更年期症状→婦人科)。 | 原因が特定の身体部位にあると考えられる場合に選択肢となる。 |

精神科・心療内科

ストレス、不安、焦り、気分の落ち込みといった心理的・精神的な要因が不眠の主な原因だと考えられる場合に、第一の選択肢となるのが精神科や心療内科です。

- 精神科: うつ病、双極性障害、不安障害、統合失調症など、心の病気全般を専門とします。不眠がこれらの精神疾患の一症状として現れている場合に、根本的な病気の治療と合わせて不眠の改善を目指します。

- 心療内科: ストレスなどの心理的な要因が引き起こす身体の症状(心身症)を主に扱います。ストレスで眠れない、胃が痛む、動悸がするといった症状がある場合に適しています。

実際には両者の区別は曖昧な部分もあり、どちらの科でも不眠症の相談・治療は可能です。これらの科では、薬物療法だけでなく、カウンセリングや認知行動療法といった心理的なアプローチも受けられるのが大きなメリットです。医師との対話を通じて、不眠の背景にある悩みやストレスを整理し、解決の糸口を探っていくことができます。「眠れないこと」に加えて「気分のつらさ」を感じているなら、迷わず精神科・心療内科を選びましょう。

睡眠外来・睡眠専門クリニック

睡眠に関するあらゆる問題を専門的に診断・治療するのが、睡眠外来や睡眠専門クリニックです。睡眠医学を専門とする医師が在籍しており、より高度で専門的なアプローチが期待できます。

以下のような場合に特に推奨されます。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる場合: 大きないびきや睡眠中の無呼吸、日中の強い眠気がある。

- むずむず脚症候群が疑われる場合: 夕方から夜にかけて脚に不快感があり、じっとしていられない。

- 原因がはっきりしない不眠が長く続いている場合: さまざまなセルフケアを試しても改善しない。

- 他の病院で治療を受けているが、なかなか良くならない場合。

睡眠外来の最大の強みは、終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)をはじめとする専門的な検査設備が整っている点です。この検査により、睡眠の質や量、睡眠中の脳波や呼吸の状態などを客観的に評価し、不眠の正確な原因を突き止めることができます。原因が特定できれば、それに応じた最適な治療(例えばSASならCPAP療法、むずむず脚症候群なら薬物療法など)を受けることができます。どこに相談すればよいか分からない場合でも、睡眠の専門家として総合的に診断してくれるため、頼れる存在です。

内科・かかりつけ医

「精神科や専門クリニックは少し敷居が高い」と感じる方や、「まずは気軽に相談したい」という方は、普段から通院している内科や、近所のかかりつけ医に相談するのも良い方法です。

高血圧や糖尿病、呼吸器疾患、甲状腺機能障害といった身体の病気が不眠の原因となっていることも少なくありません。かかりつけ医であれば、普段の健康状態や服用中の薬を把握しているため、全身的な視点から不眠の原因を探ってくれます。

また、かかりつけ医の重要な役割は「プライマリ・ケア」と「交通整理」です。診察の結果、より専門的な検査や治療が必要だと判断されれば、適切な専門医(精神科、睡眠外来、耳鼻咽喉科など)を紹介してくれます。何科に行けばよいか迷ったときの最初の相談窓口として、非常に心強い存在です。まずは身近な医師に相談し、専門医への紹介状を書いてもらうというステップを踏むのも良いでしょう。

その他の診療科(脳神経内科・耳鼻咽喉科など)

不眠の原因によっては、上記以外の診療科が専門となる場合もあります。

- 脳神経内科(神経内科): むずむず脚症候群や周期性四肢運動障害など、神経系の病気が原因で睡眠が妨げられている場合に専門となります。パーキンソン病など、他の神経疾患に伴う不眠の相談もできます。

- 耳鼻咽喉科: 鼻づまり(アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎など)や扁桃肥大といった鼻や喉の病気が、いびきや睡眠時無呼吸の原因となっている場合に適しています。手術などの外科的治療が必要なケースもあります。

- 婦人科: 月経前症候群(PMS)、妊娠・出産、更年期障害など、女性ホルモンのバランスの変動に伴う不眠の相談ができます。ホルモン補充療法(HRT)などが不眠の改善につながることもあります。

- 呼吸器内科: 喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)といった呼吸器の病気による不眠や、睡眠時無呼吸症候群の診断・治療(特にCPAP療法)を専門的に行っています。

ご自身の不眠以外の症状(脚の不快感、鼻づまり、ほてりなど)で思い当たることがあれば、それに対応する診療科を受診することも有効な選択肢となります。

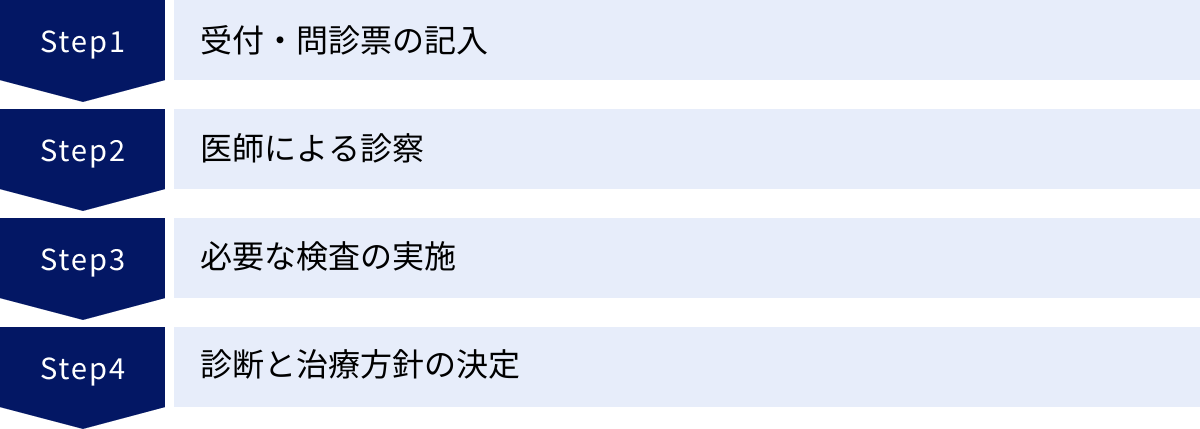

病院での初診の流れと診察内容

初めて不眠症で病院を受診する際は、「どんなことを聞かれるのだろう」「何を話せばいいのだろう」と不安に思うかもしれません。ここでは、初診当日の一般的な流れと、診察で医師に伝えるべきポイントを解説します。事前に準備しておくことで、診察がスムーズに進み、より的確な診断につながります。

初診当日の基本的な流れ

医療機関によって多少の違いはありますが、おおむね以下のような流れで進みます。

受付・問診票の記入

病院に到着したら、まずは受付で保険証を提出し、初診であることを伝えます。その後、問診票を渡されるので、待合室で記入します。問診票は、医師があなたの状態を短時間で把握するための重要な情報源です。正直に、できるだけ詳しく記入しましょう。

<問診票でよく聞かれる項目>

- 主な症状: いつから、どのように眠れないのか(入眠障害、中途覚醒など)。

- 症状の経過: きっかけになった出来事、症状の頻度や持続期間。

- 日中の状態: 眠気、倦怠感、集中力低下、気分の落ち込みなど。

- 睡眠習慣: 就寝・起床時間、平休日での違い、寝室の環境。

- 生活習慣: 食事、運動、飲酒、喫煙、カフェイン摂取の状況。

- 既往歴・治療中の病気: これまでにかかった大きな病気や、現在治療中の病気。

- 服用中の薬: 処方薬、市販薬、サプリメントなど、服用しているものすべて。

- 家族歴: 家族に同じような症状や精神疾患の人がいるか。

- アレルギーの有無

医師による診察

順番が来たら診察室に呼ばれ、医師による診察が始まります。基本的には、記入した問診票の内容に沿って、さらに詳しく質問されます。緊張するかもしれませんが、あなたの悩みや困っていることを素直に話すことが大切です。医師はあなたの話を否定したり責めたりすることはありませんので、安心して話しましょう。

必要な検査の実施

問診だけでは原因の特定が難しい場合や、他の病気が疑われる場合には、いくつかの検査が行われることがあります。

- 心理検査: うつ病や不安障害の程度を客観的に評価するため、質問紙形式の心理テストを行うことがあります。

- 血液検査: 甲状腺機能の異常や貧血、鉄欠乏など、不眠の原因となる身体的な問題がないかを調べるために行われることがあります。

これらの検査は、初診当日に行われることもあれば、後日改めて予約することもあります。

診断と治療方針の決定

問診や検査の結果を総合的に判断し、医師が診断を下します。そして、その診断に基づいて、今後の治療方針について話し合います。治療法には、生活習慣の改善指導(睡眠衛生指導)や認知行動療法といった非薬物療法と、睡眠薬などを用いた薬物療法があります。

医師から治療法の選択肢や、それぞれのメリット・デメリットについて説明があります。分からないことや不安なことがあれば、遠慮なく質問しましょう。患者自身が納得して治療に取り組むこと(インフォームド・コンセント)が非常に重要です。

診察で医師に伝えるべきポイント

限られた診察時間の中で、ご自身の状態を正確に伝えるためには、事前に情報を整理しておくことが役立ちます。以下のポイントをメモなどにまとめて持参することをお勧めします。

いつから、どのように眠れないか

不眠の症状を具体的に伝えましょう。

- いつから: 約1ヶ月前から、半年前から、など。

- きっかけ: 仕事の部署異動、家族の問題など、思い当たることがあれば。

- 症状のタイプ: 寝つきが悪い(入眠障害)、夜中に目が覚める(中途覚醒)、朝早く目が覚める(早朝覚醒)、ぐっすり眠れない(熟眠障害)など、自分のタイプを伝える。複数のタイプがある場合はそれも伝える。

- 頻度: 週に何日くらい眠れないか。

- 具体的な状況: 「ベッドに入って2時間くらい眠れない」「夜中に2~3回目が覚める」「午前4時に目が覚めてしまう」など、できるだけ具体的に。

可能であれば、1~2週間程度の「睡眠日誌(睡眠ダイアリー)」をつけて持参すると、非常に有用な情報となります。就寝時刻、実際に寝付いた時刻、夜中に目覚めた回数と時刻、起床時刻、日中の眠気などを記録したものです。

生活習慣や睡眠リズム

平日と休日の生活リズムを伝えましょう。

- 就寝・起床時刻: 平日と休日でどれくらい違うか。

- 食事: 食事の時間、寝る前の間食の有無。

- 運動: 運動の習慣、種類、時間帯。

- 嗜好品: コーヒーや紅茶を1日に何杯飲むか、飲酒や喫煙の習慣と量。

- 就寝前の過ごし方: スマホやPCの使用、テレビ、入浴など。

日中の活動への影響

夜の症状だけでなく、日中の困りごとを伝えることが重要です。

- 眠気: どんな時に眠くなるか(会議中、運転中など)。

- 疲労感: 朝起きた時の疲労感、日中のだるさ。

- 集中力・記憶力: 仕事でのミス、物忘れなど。

- 感情面: イライラ、不安感、気分の落ち込み。

心身の状態やストレスの有無

不眠以外の心と体の状態も伝えましょう。

- ストレス: 仕事、家庭、人間関係などで感じているストレス。

- 気分の状態: 最近、気分が落ち込んだり、何事も楽しめなくなったりしていないか。

- 身体症状: 頭痛、肩こり、胃の不調、動悸、息切れ、体の痛みやかゆみなど。

服用中の薬や既往歴

他の病気の治療や薬が不眠に影響している可能性もあります。

- お薬手帳を持参するのが最も確実です。

- ドラッグストアで購入した市販薬や、健康食品、サプリメントも忘れずに伝えましょう。

- 過去にかかった大きな病気や手術の経験も重要な情報です。

不眠症の検査と治療法

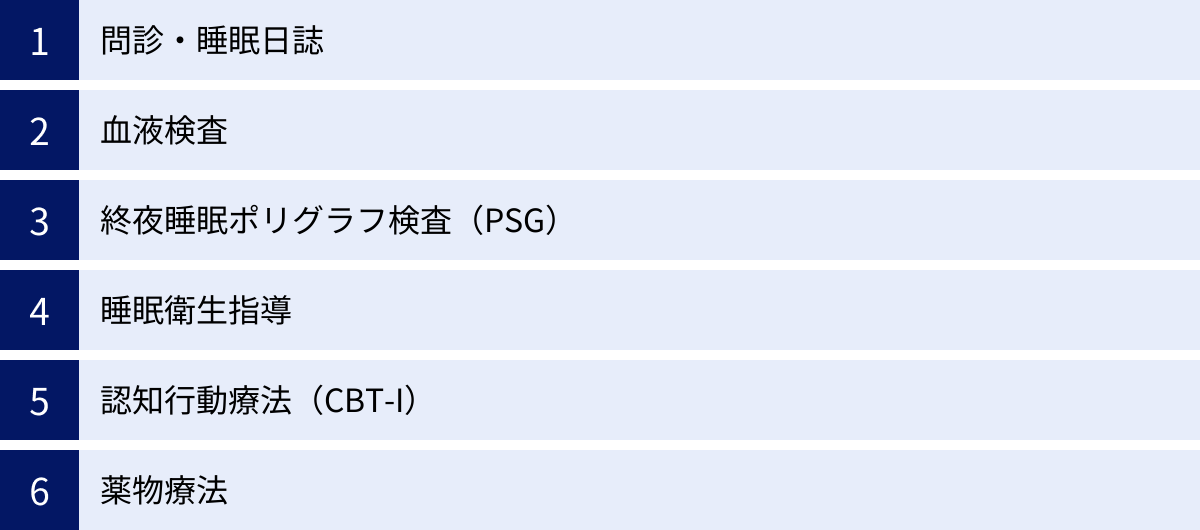

不眠症の診断と治療は、まず詳細な問診から始まり、必要に応じて各種検査が行われます。治療法は、薬を使わない「非薬物療法」と、薬を使う「薬物療法」に大別され、これらを組み合わせて個々の患者さんに最適なアプローチが選択されます。

主な検査内容

不眠の原因を正確に特定するために、以下のような検査が行われることがあります。

問診・睡眠日誌

最も基本となるのが、医師による詳細な問診です。前述の通り、いつから、どのように眠れないのか、生活習慣、日中の状態、ストレスの有無などを詳しく聞き取ります。

これと並行して、患者さん自身に「睡眠日誌(睡眠ダイアリー)」を記録してもらうことがよくあります。これは、就寝時刻、寝つくまでの時間、夜中に目覚めた回数や時間、起床時刻、睡眠の質の自己評価、日中の眠気、服用した薬などを毎日記録するものです。睡眠日誌は、患者さんの主観的な訴えを客観的なデータとして可視化し、睡眠パターンや問題点を正確に把握するための非常に有効なツールです。

血液検査

不眠の原因として、身体的な疾患が隠れていることがあります。それをスクリーニングするために血液検査が行われることがあります。特に、甲状腺機能亢進症(ホルモンの過剰分泌で心身が興奮状態になる)や、鉄欠乏性貧血(むずむず脚症候群の原因となることがある)などがないかをチェックします。

終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)

睡眠障害の診断における最も精密な検査が、終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG: Polysomnography)です。通常、専門の医療機関に一晩入院して行います。

この検査では、頭や顔、体幹、脚などに多数の電極やセンサーを装着し、睡眠中のさまざまな生体情報を一晩中連続して記録します。

<PSGで測定する主な項目>

- 脳波(EEG): 睡眠の深さや段階(レム睡眠、ノンレム睡眠)を判定します。

- 眼球運動(EOG): レム睡眠の特徴である急速眼球運動を捉えます。

- 筋電図(EMG): あごや脚の筋肉の緊張度を測定し、レム睡眠行動障害や周期性四肢運動障害の診断に用います。

- 心電図(ECG): 睡眠中の心拍数や不整脈の有無を調べます。

- 呼吸モニター: 鼻と口の空気の流れ、胸と腹の動きを測定し、無呼吸や低呼吸を検出します。

- 経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2): 呼吸が止まった際の血液中の酸素濃度低下を調べます。

この検査によって、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の重症度、むずむず脚症候群、周期性四肢運動障害、ナルコレプシーなど、問診だけでは診断が難しい睡眠障害を正確に診断することができます。

主な治療法

不眠症の治療は、まず生活習慣の見直しから始め、薬を使わない非薬物療法を優先するのが原則です。薬物療法は、非薬物療法だけでは効果が不十分な場合や、症状が重い場合に補助的に用いられます。

非薬物療法(薬を使わない治療)

① 睡眠衛生指導

不眠症治療の基本中の基本です。快適な睡眠を得るための正しい知識と生活習慣を身につけるための指導で、具体的には以下のような内容が含まれます。(詳細は後述の「病院に行く前に試したいセルフケア」を参照)

- 毎日同じ時刻に起床し、太陽の光を浴びる。

- 日中に適度な運動を行う。

- 就寝前のカフェイン、ニコチン、アルコールを避ける。

- 就寝前にスマートフォンやPCを見ない。

- 快適な寝室環境(温度、湿度、光、音)を整える。

② 認知行動療法(CBT-I: Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia)

日本や欧米のガイドラインで、不眠症に対する治療の第一選択として推奨されている心理療法です。薬物療法に匹敵する効果があり、治療終了後も効果が持続しやすいのが特徴です。

CBT-Iは、不眠を維持・悪化させている「考え方のクセ(認知)」と「行動の習慣」に焦点を当て、それらを修正していくことで、自力で眠れる力を取り戻すことを目指します。主な手法には以下のようなものがあります。

- 刺激制御法: 「ベッド=眠れない場所」という誤った条件付けを解消する方法。眠気を感じてから床に就き、寝付けない場合は一度ベッドから出る、といったルールを実践します。

- 睡眠制限法: ベッドで過ごす時間を、実際に眠れている時間に制限する方法。一時的に睡眠不足になりますが、睡眠効率(ベッドにいる時間のうち、実際に眠っている時間の割合)を高め、睡眠の連続性を改善します。

- リラクセーション法: 筋弛緩法、腹式呼吸、マインドフルネス瞑想などを用いて、心身の緊張をほぐし、眠りに入りやすい状態を作ります。

- 認知再構成法: 「8時間眠らなければダメだ」「眠れないと大変なことになる」といった、睡眠に関する非合理的な思い込みや信念を見つけ出し、より現実的で柔軟な考え方に変えていきます。

薬物療法(薬を使った治療)

非薬物療法で十分な改善が見られない場合などに、医師の判断で睡眠薬(睡眠導入剤)が処方されます。現在の睡眠薬は、作用の仕方によっていくつかの種類があり、患者さんの不眠のタイプ(入眠障害か中途覚醒かなど)や状態に合わせて使い分けられます。

- ベンゾジアゼピン(BZ)系受容体作動薬:

- ベンゾジアゼピン系: 脳の活動を鎮めるGABAという神経伝達物質の働きを強めることで、催眠作用、抗不安作用、筋弛緩作用を示します。効果は強いですが、ふらつき、翌朝への持ち越し、長期使用による依存や耐性のリスクが比較的高いとされています。

- 非ベンゾジアゼピン系: BZ系と似た作用機序ですが、催眠作用に特化しており、抗不安作用や筋弛緩作用が少ないため、副作用が比較的少ないとされています。入眠障害に主に使われます。

- メラトニン受容体作動薬: 体内時計を調整し、睡眠を促すホルモン「メラトニン」が作用する受容体を刺激することで、自然な眠りを誘います。依存性が極めて少なく、安全性が高いのが特徴です。

- オレキシン受容体拮抗薬: 脳を覚醒させる物質「オレキシン」の働きをブロックすることで、覚醒状態から睡眠状態へと切り替える薬です。生理的な睡眠に近い眠りをもたらすとされ、依存性も少ないことから、近年広く使われています。

このほか、うつ病や不安障害が背景にある場合は抗うつ薬や抗不安薬が、むずむず脚症候群が原因の場合はその治療薬が処方されることもあります。薬物療法は、必ず医師の指示通りに用法・用量を守って行うことが絶対条件です。

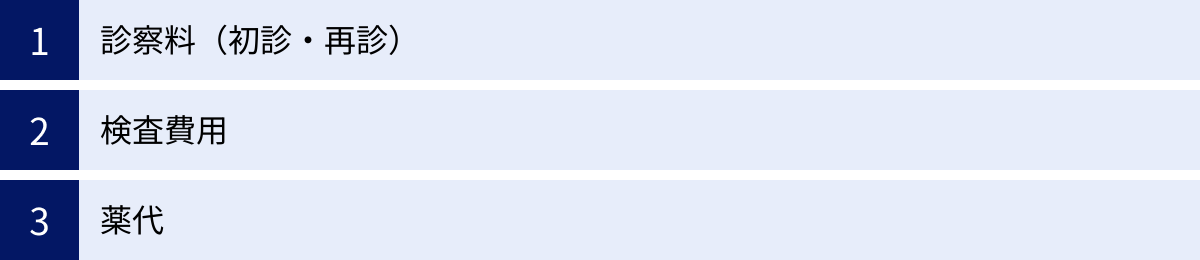

不眠症の治療にかかる費用の目安

不眠症の治療を考えたとき、どのくらいの費用がかかるのかは気になる点だと思います。日本の医療は公的医療保険制度があるため、保険が適用される治療であれば、自己負担は原則としてかかった医療費の1~3割となります。ここでは、一般的な費用の目安を項目別に解説します。

※以下の金額はすべて健康保険3割負担の場合の目安であり、医療機関や治療内容によって変動します。

診察料(初診・再診)

初めて病院にかかる際の「初診料」と、2回目以降にかかる「再診料」があります。精神科・心療内科では、他の診療科よりも通院精神療法などの点数が加算されることがあり、若干高くなる傾向があります。

- 初診料: 約2,000円~3,500円程度。これには、基本的な診察や問診の費用が含まれます。紹介状(診療情報提供書)がない場合に、別途選定療養費(数千円)がかかる大学病院などもあります。

- 再診料: 約1,000円~2,000円程度。診察に加えて、カウンセリングや認知行動療法など、特定の精神療法が行われた場合は、さらに費用が加算されることがあります。

検査費用

不眠の原因を調べるために検査を行った場合、診察料に加えて検査費用がかかります。

- 血液検査: 検査項目にもよりますが、2,000円~4,000円程度が目安です。

- 心理検査: 質問紙による簡易なものであれば1,000円~1,500円程度です。

- 終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG): この検査は設備や人手が必要なため、比較的高額になります。1泊2日の入院が必要で、入院費や食事代を含めて、自己負担額は30,000円~50,000円程度になるのが一般的です。

- 簡易アプノモニター検査: 睡眠時無呼吸症候群のスクリーニングとして、自宅でできる簡易的な検査もあります。この場合は、3,000円~4,000円程度です。

特にPSG検査は高額ですが、高額療養費制度の対象となる場合があります。この制度は、1ヶ月の医療費の自己負担額が上限を超えた場合に、超えた分が払い戻されるものです。所得によって上限額は異なりますので、詳しくは加入している健康保険組合や市町村の窓口にご確認ください。

薬代

薬物療法を行う場合、診察料とは別に薬局で支払う薬代(調剤料含む)がかかります。薬代は、処方される薬の種類、量、日数によって大きく異なります。

- 一般的な睡眠薬の場合: 1ヶ月あたり1,500円~5,000円程度が目安となります。

- ジェネリック医薬品(後発医薬品)を選択すると、先発医薬品に比べて薬代を安く抑えることができます。希望する場合は、医師や薬剤師に相談してみましょう。

- 新薬(オレキシン受容体拮抗薬など)は、比較的高価な傾向があります。

また、うつ病や統合失調症など、特定の精神疾患の治療で継続的に医療機関に通う必要がある場合、「自立支援医療(精神通院医療)」という制度を利用できることがあります。この制度が適用されると、指定した医療機関と薬局での医療費の自己負担が、原則として1割に軽減されます。対象となるかどうかは、主治医やお住まいの市町村の障害福祉担当窓口にご相談ください。

不眠症の治療は、健康への投資と考えることができます。費用面での不安があるかもしれませんが、放置することによる健康リスクや生産性の低下といった損失を考えれば、早期に適切な治療を受けることの価値は大きいと言えるでしょう。

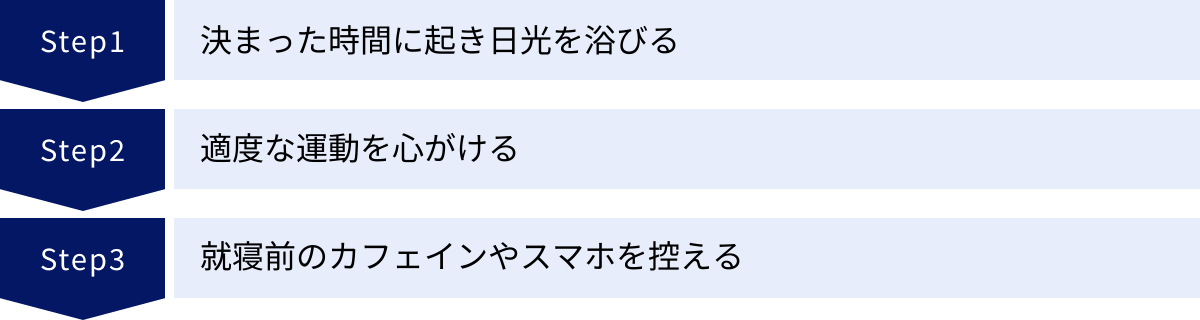

病院に行く前に試したいセルフケア

不眠症の治療では、薬に頼る前に、まず生活習慣を見直す「睡眠衛生指導」が基本となります。病院を受診する前に、あるいは治療と並行して、ご自身でできるセルフケアを実践してみましょう。ここでは、今日から始められる具体的な方法を「朝」「日中」「夜」の習慣に分けてご紹介します。

朝の習慣:決まった時間に起き日光を浴びる

良い一日の睡眠は、朝の過ごし方から始まります。特に重要なのが「体内時計(概日リズム)」を整えることです。

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする体内時計が備わっています。この時計が乱れると、夜になっても眠気が訪れず、朝すっきりと起きられなくなります。この体内時計をリセットする最も強力なスイッチが「太陽の光」です。

毎朝、決まった時刻に起きることを習慣にしましょう。仕事がある平日はもちろん、休日もできるだけ同じ時間に起きるのが理想です。休日に寝だめをすると、体内時計が後ろにずれてしまい、月曜の朝がつらくなる「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)」の原因となります。

そして、起きたらすぐにカーテンを開け、15分~30分ほど太陽の光を浴びてください。ベランダに出たり、窓際で朝食をとったりするだけでも効果があります。光を浴びると、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌が止まり、脳が覚醒モードに切り替わります。そして、このリセット信号から約14~16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まり、自然な眠気が訪れるのです。

朝の光を浴びる習慣は、夜の寝つきを良くするための最も基本的で効果的な方法の一つです。

日中の過ごし方:適度な運動を心がける

日中の活動量も、夜の睡眠の質に大きく影響します。特に適度な運動は、寝つきを良くし、深い睡眠を増やす効果があることが分かっています。

運動によって適度な疲労感が得られるだけでなく、一時的に上昇した体温(深部体温)が、夜にかけて下がっていく過程で眠気が誘発されます。この体温の落差が大きいほど、スムーズな入眠につながります。

お勧めの運動は、ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳といったリズミカルな有酸素運動です。1回30分程度、週に3~5日行うのが理想ですが、まずは無理のない範囲で、エレベーターを階段にする、一駅手前で降りて歩くなど、日常生活の中で体を動かす機会を増やすことから始めてみましょう。

ただし、運動を行う時間帯には注意が必要です。運動は、就寝時刻の3時間前までには終えるようにしましょう。寝る直前に激しい運動をすると、交感神経が興奮し、体温も上がってしまうため、かえって寝つきを悪くする原因になります。夕方から夜の早めの時間帯に運動するのが最も効果的です。

夜の習慣:就寝前のカフェインやスマホを控える

質の良い睡眠を得るためには、就寝前に心身をリラックスモードに切り替える「クールダウン」の時間が不可欠です。夜の過ごし方を見直すことで、睡眠の質は大きく改善します。

- カフェイン・ニコチン・アルコールを避ける:

- コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインの覚醒作用は、個人差はありますが3~5時間程度続きます。良い睡眠のためには、夕方以降のカフェイン摂取は避けましょう。

- タバコに含まれるニコチンにも覚醒作用があります。特に就寝前の一服は睡眠を妨げます。

- アルコール(寝酒)は寝つきを良くするように感じますが、睡眠の後半で中途覚醒を増やし、睡眠の質を著しく低下させます。

- ブルーライトを避ける:

- スマートフォン、パソコン、タブレット、テレビの画面から発せられるブルーライトは、体内時計に直接作用し、メラトニンの分泌を強力に抑制します。その結果、脳が「まだ昼だ」と錯覚し、眠気が遠のいてしまいます。就寝の1~2時間前には、これらの電子機器の使用を終えることを強く推奨します。

- ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる:

- 就寝の90分~2時間前に、38~40℃くらいのぬるめのお湯に15~20分ほど浸かるのがお勧めです。リラックス効果とともに、一時的に上がった深部体温が下がるタイミングで自然な眠気が訪れます。熱すぎるお湯は交感神経を刺激するので逆効果です。

- 自分なりのリラックス法を見つける:

- 静かな音楽を聴く、アロマを焚く、軽いストレッチをする、面白いと感じない程度の単調な本を読むなど、自分が「心地よい」「リラックスできる」と感じる習慣を見つけましょう。

- 眠くなってから布団に入る:

- 眠くないのに無理に早くから布団に入るのはやめましょう。「ベッド=眠れない場所」というネガティブな学習につながります。眠気を感じてから布団に入り、もし15~20分経っても眠れない場合は、一度布団から出て、リラックスして過ごし、再び眠気が来たら布団に戻るようにします(刺激制御法)。

これらのセルフケアは、すぐに効果が出るものではないかもしれませんが、根気よく続けることで、睡眠の質は着実に改善していくはずです。

不眠症に関するよくある質問

最後に、不眠症の治療に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

睡眠薬は癖になりますか?

「睡眠薬は一度飲み始めるとやめられなくなるのではないか」「依存性が怖い」という不安は、多くの方が持たれるものです。

確かに、かつて主流であった一部のベンゾジアゼピン系の睡眠薬には、長期的に使用することで身体的・精神的な依存や、薬が効きにくくなる耐性が形成されるリスクがありました。

しかし、現在、不眠症治療で主に使用されている睡眠薬は、このようなリスクが大幅に軽減されています。特に、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬といった新しいタイプの薬は、依存性が極めて少ないか、あるいは形成しにくいように設計されています。

最も重要なのは、睡眠薬を自己判断で使わず、必ず医師の指示通りに適切な用法・用量を守って服用することです。医師は、患者さんの症状や状態に合わせて、依存性のリスクが最も低い薬を、必要最小限の量と期間で処方することを常に考えています。

また、現代の不眠症治療では、薬はあくまで補助的な役割と位置づけられています。睡眠衛生指導や認知行動療法といった非薬物療法と並行して行い、生活習慣や考え方のクセを修正していくことで、最終的には薬に頼らずに自然な睡眠を取り戻すことを目標とします。不安な点があれば、一人で抱え込まずに主治医に相談し、正しい知識を持って治療に臨むことが大切です。

治療にはどのくらいの期間がかかりますか?

不眠症の治療期間は、その人の症状の重症度、不眠の原因、選択される治療法、そして本人の治療への取り組み方など、さまざまな要因によって大きく異なるため、「必ずこの期間で治ります」と一概に言うことはできません。

一般的には、数週間から数ヶ月単位での治療になることが多いです。薬物療法を開始した場合、比較的早く睡眠が改善することもありますが、それはあくまで症状を抑えている状態です。根本的な解決のためには、その間に睡眠衛生の改善や認知行動療法などに取り組み、不眠の原因となっている背景を解消していく必要があります。

特に、不眠症治療の第一選択とされる認知行動療法(CBT-I)は、効果を実感できるまでに数週間から2~3ヶ月かかることが一般的です。薬のように即効性はありませんが、一度身につけたスキルは治療後も効果が持続し、再発予防にもつながるという大きなメリットがあります。

治療において大切なのは、焦らないことです。「早く治さなければ」という焦りが、かえってプレッシャーとなり、症状を悪化させることもあります。不眠は長い時間をかけて慢性化したものである場合が多く、改善にもそれなりの時間が必要です。主治医と相談しながら、一進一退を繰り返すものと理解し、じっくりと腰を据えて治療に取り組む姿勢が、結果的に回復への近道となります。