「夜、布団に入ってもなかなか寝付けない」「何度も目が覚めてしまい、朝スッキリ起きられない」といった睡眠に関する悩みは、多くの現代人が抱える共通の課題です。その原因の一つとして、睡眠ホルモンと呼ばれる「メラトニン」の不足が考えられます。

メラトニンは、私たちの睡眠と覚醒のリズムを司る非常に重要なホルモンです。しかし、不規則な生活習慣やストレス、加齢など、さまざまな要因によってその分泌は簡単に乱れてしまいます。良質な睡眠を取り戻し、日中のパフォーマンスを向上させるためには、メラトニンの性質を正しく理解し、その分泌を促す生活を意識することが不可欠です。

この記事では、睡眠ホルモン「メラトニン」の基本的な働きから、不足した場合のデメリット、そして日常生活の中でメラトニンを効果的に増やすための具体的な方法まで、網羅的に解説します。食事やサプリメントの活用法、注意点にも触れながら、あなたの睡眠の質を根本から改善するためのヒントを提供します。

目次

睡眠ホルモン「メラトニン」とは?

まず、この記事の主役である「メラトニン」が、私たちの体内でどのような役割を果たしているのかを詳しく見ていきましょう。メラトニンは、脳の中心部にある松果体(しょうかたい)という小さな器官から分泌されるホルモンです。その分泌は光によって調整されており、「夜のホルモン」とも呼ばれるほど、睡眠と密接な関係にあります。

このセクションでは、メラトニンの具体的な働きや効果、そして不足することで私たちの心身にどのような影響が及ぶのかを深掘りしていきます。

メラトニンの主な働きと効果

メラトニンは単に眠りを誘うだけでなく、私たちの健康を維持するために多岐にわたる重要な役割を担っています。ここでは、その代表的な4つの働きと効果について解説します。

睡眠を促す効果

メラトニンの最もよく知られた効果は、自然な眠りを誘う作用です。具体的には、メラトニンが分泌されると、心拍数、血圧、体温がわずかに低下します。これにより、体は活動モードから休息モードへと切り替わり、心身ともにリラックスした状態になります。この状態が、スムーズな入眠に不可欠なのです。

重要なのは、メラトニンが睡眠薬のように強制的に意識を失わせるのではなく、あくまで「睡眠の準備が整った」というシグナルを体に送る役割を担っている点です。夜になり、周囲が暗くなると松果体からのメラトニン分泌が始まり、その血中濃度が上昇することで、私たちは自然な眠気を感じるようになります。そして、朝になり、太陽の光を浴びるとメラトニンの分泌は急激に抑制され、体が覚醒モードに切り替わるのです。

この仕組みが正常に働くことで、私たちは夜ぐっすり眠り、朝スッキリと目覚めることができます。したがって、メラトニンの分泌リズムを整えることは、良質な睡眠サイクルの基本と言えるでしょう。

免疫力を高める効果

近年、メラトニンが免疫システムにおいても重要な役割を果たすことが明らかになってきました。メラトニンには、免疫細胞の働きを活性化させ、体内に侵入したウイルスや細菌と戦う力を高める効果が期待されています。

私たちの体には、病原体から身を守るためにさまざまな免疫細胞が存在します。メラトニンは、これらの免疫細胞(例えば、T細胞やナチュラルキラー細胞など)の表面にある受容体と結合し、その活動を調整する働きがあると考えられています。

睡眠不足が続くと風邪をひきやすくなる、という経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか。これは、睡眠不足によってメラトニンの分泌が減少し、免疫機能が低下することが一因とされています。逆に、十分な睡眠を確保し、メラトニンの分泌を正常に保つことは、感染症予防や病気からの回復をサポートする上で非常に重要です。

体内時計を調整する効果

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(概日リズム、サーカディアンリズム)」という仕組みが備わっています。この体内時計は、睡眠と覚醒のサイクルだけでなく、ホルモン分泌、体温、血圧、代謝など、生命活動のあらゆる側面をコントロールしています。

メラトニンは、この体内時計を正常に機能させるための中心的な調整役です。夜間のメラトニン分泌が体内時計に作用し、「今は夜である」という情報を全身の細胞に伝達します。そして、朝の光によって分泌が止まることで、「朝が来た」というシグナルを送ります。この一連の流れが、私たちの1日のリズムを作り出しているのです。

時差ボケは、体内時計と実際の現地の時刻がずれることで生じますが、これはまさにメラトニンの分泌タイミングが乱れた状態です。体内時計が乱れると、睡眠障害だけでなく、日中の倦怠感、集中力の低下、食欲不振など、さまざまな不調を引き起こす可能性があります。規則正しい生活を送り、メラトニンの分泌リズムを整えることが、心身の健康維持の鍵となります。

強力な抗酸化作用

メラトニンは、体内で発生する活性酸素を除去する強力な抗酸化物質としても知られています。活性酸素は、呼吸によって取り入れた酸素の一部が変化してできる物質で、適量であれば細菌やウイルスから体を守る働きがあります。しかし、ストレス、紫外線、大気汚染、不規則な生活などによって過剰に発生すると、細胞を傷つけ、老化や生活習慣病、がんなどの原因になると考えられています。

メラトニンは、ビタミンCやビタミンEといった他の抗酸化物質よりも強力な抗酸化作用を持つとされ、細胞のDNAや脂質、タンパク質を酸化ストレスから守る働きがあります。特に、脳は多くの酸素を消費するため活性酸素が発生しやすい場所ですが、メラトニンは血液脳関門を容易に通過できるため、脳細胞を保護する上でも重要な役割を果たしていると考えられています。

睡眠中にメラトニンが十分に分泌されることは、日中に受けた細胞のダメージを修復し、体のサビつきを防ぐことにつながるのです。

メラトニンが不足すると起こるデメリット

これまでに見てきたように、メラトニンは私たちの健康に不可欠なホルモンです。では、もしメラトニンの分泌が不足したり、分泌リズムが乱れたりすると、具体的にどのような問題が生じるのでしょうか。

なかなか寝付けない・眠りが浅くなる

最も直接的で分かりやすいデメリットが、入眠困難や中途覚醒といった睡眠障害です。メラトニンは自然な眠気を誘うホルモンであるため、その分泌量が少なかったり、分泌されるタイミングが遅れたりすると、布団に入っても目が冴えてしまい、なかなか寝付けなくなります(入眠困難)。

また、メラトニンの血中濃度が十分に高まらないと、眠りが浅くなり、夜中に何度も目が覚めてしまう「中途覚醒」や、予定より早く目が覚めてしまい二度寝できない「早朝覚醒」の原因にもなります。

このような状態が続くと、睡眠時間が不足するだけでなく、睡眠の質そのものが低下します。その結果、日中に強い眠気や倦怠感を感じたり、集中力や判断力が低下したりして、仕事や学業、日常生活に支障をきたすことになります。

免疫力が低下する

前述の通り、メラトニンは免疫機能を調整する重要な役割を担っています。そのため、メラトニンが不足すると免疫力が低下し、さまざまな病気にかかりやすくなるリスクが高まります。

慢性的な睡眠不足や、夜勤などで昼夜逆転の生活を送っている人は、メラトニンの分泌が抑制されがちです。これにより、免疫細胞の働きが鈍くなり、風邪やインフルエンザなどの感染症に対する抵抗力が弱まる可能性があります。

また、長期的な視点では、免疫システムの監視機能が低下することで、体内で発生した異常な細胞(がん細胞など)を見逃しやすくなるという指摘もあります。健康を維持するためには、メラトニンの分泌を正常に保ち、免疫システムを万全の状態に整えておくことが大切です。

うつ病のリスクが高まる

睡眠とメンタルヘルスは密接に関連しており、メラトニンの不足がうつ病などの精神疾患のリスクを高める可能性が指摘されています。

メラトニンの原料となるのは、「セロトニン」という神経伝達物質です。このセロトニンは、精神を安定させ、幸福感をもたらすことから「幸せホルモン」とも呼ばれています。日中に太陽光を浴びることでセロトニンの分泌が促進され、夜になるとそのセロトニンがメラトニンに変換されます。

つまり、メラトニンが不足しているということは、その前駆体であるセロトニンも不足している可能性が高いと言えます。セロトニンの不足は、気分の落ち込み、不安感、意欲の低下などを引き起こし、うつ病の直接的な原因の一つと考えられています。

また、不眠そのものが大きなストレスとなり、精神状態を悪化させるという悪循環に陥ることも少なくありません。良質な睡眠を確保し、メラトニンとセロトニンのサイクルを正常化することは、心の健康を守る上でも極めて重要です。

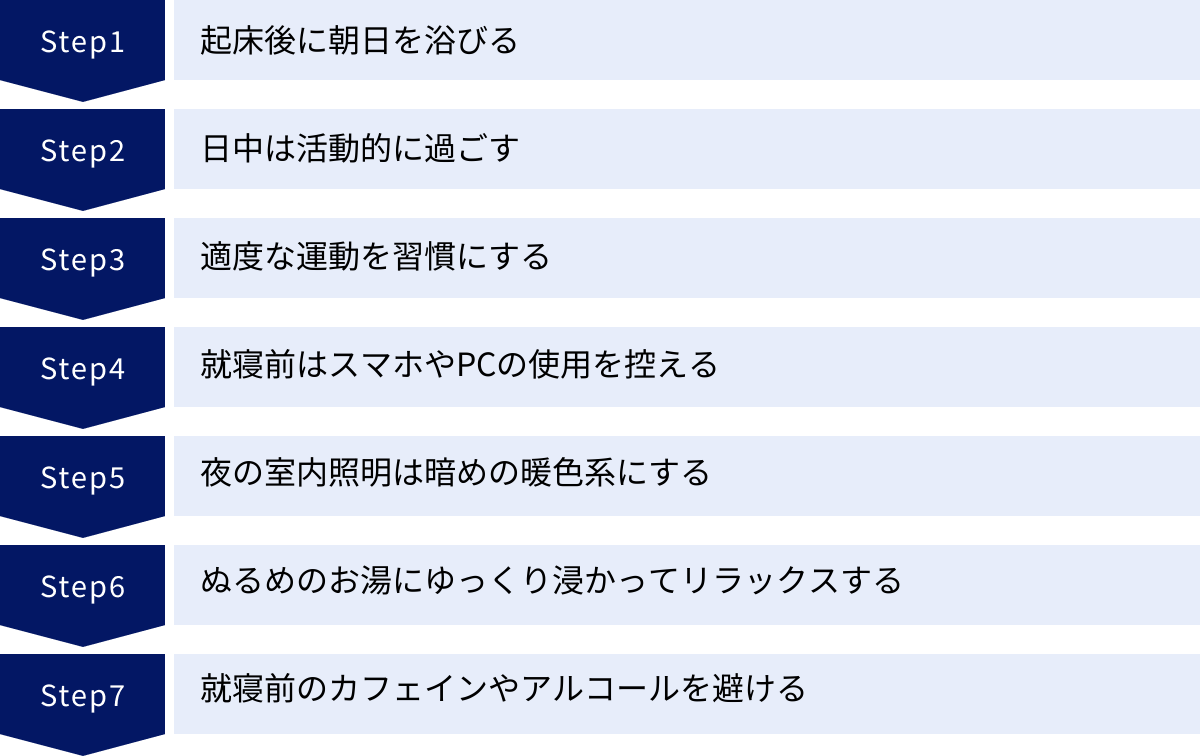

メラトニンを増やす7つの生活習慣

メラトニンの重要性とその役割を理解したところで、次はいよいよ実践編です。ここでは、日常生活の中でメラトニンの分泌を促し、良質な睡眠を手に入れるための具体的な7つの生活習慣を紹介します。これらの習慣は、特別な道具や費用を必要とせず、今日からでも始められるものばかりです。ぜひ、ご自身のライフスタイルに取り入れてみてください。

① 起床後に朝日を浴びる

メラトニンの分泌リズムを整える上で、最も重要で効果的な習慣が「起床後に朝日を浴びること」です。

前述の通り、メラトニンの分泌は光によってコントロールされています。朝、強い光(特に太陽光)を目から取り入れると、脳の松果体からのメラトニン分泌がピタッと止まります。これにより、体内時計がリセットされ、「朝が来た」という明確なスイッチが入るのです。

そして、このリセットが重要なポイントです。体内時計は、リセットされてから約14〜16時間後に再びメラトニンの分泌を開始するようにプログラムされています。つまり、朝7時に起きて朝日を浴びれば、夜の21時〜23時頃に自然と眠気が訪れるという理想的なサイクルが作られるのです。

【具体的な実践方法】

- 時間: 起床後、できれば30分以内に。

- 長さ: 15〜30分程度が目安です。曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりずっと強いため、効果はあります。

- 方法: ベランダや庭に出る、窓際で過ごす、通勤・通学で意識的に歩くなど。直接太陽を見つめる必要はありません。網膜に光を感じさせることが重要です。

毎朝同じ時間に朝日を浴びる習慣をつけることで、体内時計が安定し、夜の決まった時間にメラトニンが分泌されるようになります。これが、快眠への第一歩です。

② 日中は活動的に過ごす

夜に質の高い睡眠を得るためには、日中に心身をしっかりと覚醒させ、活動的に過ごすことが大切です。日中の活動レベルが高いほど、夜に深い休息を求める「睡眠圧」が高まり、スムーズな入眠につながります。

また、日中の活動は、夜間のメラトニン分泌を促す「セロトニン」の生成にも大きく関わっています。セロトニンは、精神の安定だけでなく、覚醒や集中力を維持する役割も担っています。日中に活発に動くことでセロトニンの分泌が促進され、その結果、夜にメラニンへと変換される材料が豊富に確保されるのです。

【具体的な実践方法】

- メリハリのある生活: 仕事や勉強に集中する時間と、休憩時間を明確に区別しましょう。

- 外に出る機会を作る: 昼休みに散歩をする、一駅手前で降りて歩くなど、意識的に屋外で過ごす時間を増やしましょう。太陽光を浴びることはセロトニン分泌に直結します。

- 人と交流する: 会話や共同作業は脳を適度に刺激し、覚醒レベルを高めます。

日中にだらだらと過ごしたり、昼寝をしすぎたりすると、夜になっても睡眠圧が高まらず、寝つきが悪くなる原因になります。もし昼寝をする場合は、15時までに20分程度に留めるのが良いでしょう。

③ 適度な運動を習慣にする

定期的な運動習慣は、メラトニンの分泌を増やし、睡眠の質を向上させる上で非常に効果的です。運動には、睡眠を深くする直接的な効果と、体内時計を整える間接的な効果の両方があります。

運動を行うと、一時的に深部体温(体の内部の温度)が上昇します。そして、運動が終わると体温は徐々に下降していきます。この体温の低下が、眠気を誘う重要な引き金となります。特に、夕方から就寝の3時間前くらいに運動を行うと、就寝時間に向けて深部体温がスムーズに下がり、自然な入眠をサポートします。

また、運動はストレス解消にもつながり、心地よい疲労感をもたらします。これにより、不安や緊張が和らぎ、リラックスして眠りにつきやすくなります。

【具体的な実践方法】

- 運動の種類: ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動がおすすめです。また、ストレッチやヨガなどもリラックス効果が高く、就寝前の習慣として適しています。

- 強度と時間: 「少し汗ばむ程度」の強度で、1回30分以上、週に2〜3回程度から始めるのが良いでしょう。

- タイミング: 最も効果的なのは夕方ですが、朝や昼の運動も体内時計のリセットや日中の覚醒を促す上で有効です。ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を興奮させ、逆に寝つきを悪くするため避けましょう。

④ 就寝前はスマホやPCの使用を控える

現代人の睡眠の質を著しく低下させている最大の原因の一つが、就寝前のスマートフォンやパソコン、タブレットの使用です。これらの電子機器の画面から発せられる「ブルーライト」は、メラトニンの分泌を強力に抑制する作用があります。

ブルーライトは、太陽光にも多く含まれる波長の短い光で、日中に浴びる分には覚醒を促し、体内時計を調整する上で有益です。しかし、夜間にこの強い光を浴びてしまうと、脳が「まだ昼間だ」と錯覚してしまい、メラトニンの分泌に急ブレーキがかかってしまうのです。

その結果、寝る時間になっても全く眠気を感じず、目が冴えてしまうという事態に陥ります。たとえ眠れたとしても、メラトニンの分泌が不十分なため眠りが浅くなり、夜中に目が覚めやすくなります。

【具体的な実践方法】

- デジタル・デトックス: 就寝の1〜2時間前には、スマホやPCなどの使用をやめるのが理想です。

- ナイトモードの活用: どうしても使用する必要がある場合は、多くのデバイスに搭載されている「ナイトモード」や「ブルーライトカット機能」を活用し、画面の色を暖色系に設定しましょう。

- 寝室に持ち込まない: スマホを寝室に持ち込むと、つい手にとってしまいがちです。充電はリビングなどで行い、寝室は睡眠に集中する場所と割り切りましょう。

⑤ 夜の室内照明は暗めの暖色系にする

スマートフォンだけでなく、部屋の照明もメラトニンの分泌に大きな影響を与えます。特に、日本の家庭で一般的に使われている白色や昼光色の蛍光灯(シーリングライト)は、ブルーライトの成分を多く含んでおり、夜間に浴び続けるとメラトニンの分泌を妨げる原因となります。

夜になったら、日中と同じような煌々(こうこう)とした明るさの環境で過ごすのではなく、徐々に照明を落としていくことが、体を自然な眠りへと導くための重要なステップです。

【具体的な実践方法】

- 照明の色を変える: 就寝の1〜2時間前になったら、メインの白色照明から、オレンジ色の暖かい光(暖色系)の間接照明やスタンドライトに切り替えましょう。暖色系の光はブルーライトの成分が少なく、メラトニン分泌への影響を最小限に抑えられます。

- 調光機能の活用: 自宅の照明に調光・調色機能がある場合は、夜に向けて光量を落とし、色温度を低く(暖色に)設定するのがおすすめです。

- 部分照明を利用する: 部屋全体を明るくするのではなく、手元だけを照らすデスクライトやフットライトを活用し、空間全体の照度を落とす工夫も有効です。

コンビニエンスストアや深夜営業のスーパーマーケットの明るい照明も、同様にメラトニン分泌を抑制します。夜遅い時間の買い物はできるだけ避けるか、短時間で済ませるように心がけましょう。

⑥ ぬるめのお湯にゆっくり浸かってリラックスする

就寝前の入浴は、メラトニンの分泌を促す上で非常に効果的な習慣です。これは、前述の「深部体温の変化」を意図的に作り出すことができるためです。

入浴によって一時的に上昇した深部体温は、お風呂から上がると放熱によって急激に下降します。この体温の低下が、脳に「眠る時間だ」という強力なサインを送るのです。

さらに、入浴には心身をリラックスさせる効果もあります。温かいお湯に浸かることで副交感神経が優位になり、日中の緊張やストレスが和らぎます。このリラックス状態が、スムーズな入眠をさらにサポートします。

【具体的な実践方法】

- タイミング: 就寝の90分〜2時間前に入浴を済ませるのが理想的です。

- お湯の温度: 38〜40℃程度のぬるめのお湯が最適です。42℃以上の熱いお湯は交感神経を刺激してしまい、逆に体を興奮させてしまうため避けましょう。

- 入浴時間: 15〜20分程度、ゆっくりと肩まで浸かるのがおすすめです。

- プラスアルファ: アロマオイル(ラベンダーやカモミールなど)を数滴垂らしたり、好きな音楽を聴いたりすることで、リラックス効果をさらに高めることができます。

シャワーだけで済ませてしまうと、体の表面しか温まらず、深部体温を効果的に上げることができません。できるだけ毎日、湯船に浸かる習慣をつけましょう。

⑦ 就寝前のカフェインやアルコールを避ける

良質な睡眠のためには、何を体に取り入れるかだけでなく、何を避けるかも同様に重要です。特に、就寝前のカフェインとアルコールの摂取は、睡眠の質を著しく低下させるため、厳に慎むべきです。

カフェインには強力な覚醒作用があり、脳内のアデノシンという睡眠物質の働きをブロックします。これにより、眠気を感じにくくなります。カフェインの効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分ほどで現れ、その効果は4〜8時間持続すると言われています。そのため、夕方以降にコーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどを飲むと、夜の寝つきが悪くなる原因となります。

一方、アルコールは「寝酒」として利用する人もいますが、これは睡眠にとって逆効果です。アルコールを摂取すると一時的に寝つきは良くなるかもしれませんが、その後の睡眠が大きく乱されます。アルコールが体内で分解される過程でアセトアルデヒドという有害物質が生成され、これが交感神経を刺激してしまいます。その結果、睡眠が浅くなり、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)原因となります。また、利尿作用によってトイレが近くなることも、睡眠を妨げる一因です。

【具体的な実践方法】

- カフェイン: コーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどは、遅くとも就寝の4〜5時間前までにしましょう。夕食後には、カフェインを含まない麦茶やハーブティー、白湯などを選ぶのがおすすめです。

- アルコール: 就寝前の飲酒は避けましょう。もし飲む場合でも、適量を早めの時間に楽しむ程度に留めることが賢明です。

これらの生活習慣は、一つひとつは些細なことかもしれませんが、組み合わせることで大きな効果を発揮します。朝日を浴びて体内時計をリセットし、日中は活動的に過ごし、夜はリラックスして体をクールダウンさせる。この一日の流れを意識することが、メラトニンの分泌を正常化し、最高の睡眠を手に入れるための鍵となるのです。

メラトニンを増やす食べ物と効果的な摂り方

生活習慣の改善と並行して、日々の食事内容を見直すこともメラトニンの分泌をサポートする上で非常に重要です。私たちの体は、食べたものから作られています。当然、メラトニンも例外ではなく、特定の栄養素を材料として体内で合成されます。

このセクションでは、メラトニンの生成に不可欠な栄養素と、それらを豊富に含む食品、そしてより効果的な摂り方について詳しく解説します。

メラトニンの生成に不可欠な3つの栄養素

体内でメラトニンが作られるまでには、いくつかのステップがあります。そのプロセスを理解することで、どの栄養素がなぜ重要なのかが分かります。

トリプトファン → セロトニン → メラトニン

この流れが基本です。つまり、十分なメラトニンを生成するためには、まず材料となる「トリプトファン」を摂取し、それを「セロトニン」に変換し、最終的に「メラトニン」へと合成するという、一連の化学反応をスムーズに進める必要があります。そのために特に重要なのが、以下の3つの栄養素です。

① 材料となる「トリプトファン」

トリプトファンは、メラトニンの元となる最も重要な必須アミノ酸です。必須アミノ酸とは、体内で合成することができないため、食事から摂取する必要があるアミノ酸のことです。

私たちは食事からトリプトファンを摂取し、それが日中に脳内で「幸せホルモン」セロトニンに変換されます。そして、夜になると、このセロトニンが酵素の働きによってメラトニンへと変化するのです。

したがって、食事からのトリプトファンの摂取量が不足していると、そもそもメラトニンの材料が足りない状態になり、いくら生活習慣を整えても十分な量のメラトニンを分泌することができません。日々の食事で意識的にトリプトファンを摂取することが、快眠の土台作りとなります。

② 合成を助ける「ビタミンB6」

トリプトファンを摂取しただけでは、メラトニンは作られません。トリプトファンからセロトニン、そしてセロトニンからメラトニンへと変換される過程では、補酵素として「ビタミンB6」の助けが不可欠です。

ビタミンB6は、アミノ酸の代謝に深く関わるビタミンであり、神経伝達物質の合成をサポートする重要な役割を担っています。いくらトリプトファンを豊富に摂取しても、ビタミンB6が不足していると、合成プロセスが滞ってしまい、効率的にメラトニンを作ることができません。

トリプトファンとビタミンB6は、いわば「コンビ」で働く栄養素と考えると分かりやすいでしょう。

③ 脳への吸収を促す「炭水化物」

意外に思われるかもしれませんが、「炭水化物(糖質)」もメラトニンの生成を間接的にサポートする重要な役割を担っています。

食事から摂取したトリプトファンは、血液に乗って脳に運ばれる必要がありますが、その際には他の多くのアミノ酸(BCAAなど)との競争に勝たなければなりません。実は、トリプトファンはこの競争に弱いという性質があります。

ここで役立つのが炭水化物です。炭水化物を摂取すると血糖値が上がり、インスリンというホルモンが分泌されます。インスリンは、血液中のブドウ糖やアミノ酸(トリプトファン以外)を筋肉細胞などに取り込む働きがあります。その結果、血液中におけるトリプトファンのライバルが減り、相対的にトリプトファンが脳に運ばれやすくなるのです。

したがって、トリプトファンを含む食品を単体で食べるよりも、お米やパン、麺類などの炭水化物と組み合わせて摂ることで、メラトニンの材料をより効率的に脳へ届けることができます。

トリプトファンを豊富に含む食品の例

それでは、具体的にどのような食品にメラトニンの材料となるトリプトファンが多く含まれているのでしょうか。ここでは、代表的な食品をカテゴリ別に紹介します。

| 食品カテゴリ | 具体的な食品例 | 備考 |

|---|---|---|

| 肉類・魚類 | 鶏むね肉、豚ロース、牛肉(赤身)、カツオ、マグロ、サケ、アジ | 特にカツオやマグロなどの赤身魚に豊富。ビタミンB6も同時に摂取できる食品が多い。 |

| 大豆製品 | 豆腐、納豆、豆乳、味噌、きな粉 | 日本の食卓に馴染み深い食品が多く、手軽に取り入れやすい。 |

| 乳製品 | 牛乳、ヨーグルト、チーズ | カルシウムも豊富で、精神の安定に役立つ。 |

| ナッツ・種子類 | アーモンド、くるみ、カシューナッツ、ごま、かぼちゃの種 | 間食にもおすすめ。ビタミンやミネラルも豊富。 |

| その他 | 卵、バナナ、玄米、そば | バナナはトリプトファン、ビタミンB6、炭水化物をすべて含む優れた食品。 |

参照:日本食品標準成分表2020年版(八訂) – 文部科学省

これらの食品をバランス良く食事に取り入れることが大切です。特に、夕食にトリプトファンを多く含むタンパク質(魚や大豆製品など)と、適度な量の炭水化物(ごはんなど)を組み合わせた和食は、メラトニンの生成を促す上で非常に理想的なメニューと言えます。

肉類・魚類

肉類や魚類は、良質なタンパク質と共にトリプトファンを効率的に摂取できる優れた供給源です。特に、カツオやマグロの赤身、鶏むね肉などには豊富に含まれています。これらの食品は、トリプトファンの合成を助けるビタミンB6も同時に含んでいることが多いのが利点です。

例えば、夕食に「カツオのたたき定食」や「鶏むね肉の生姜焼き定食」などを選ぶと、トリプトファン、ビタミンB6、炭水化物をバランス良く摂取できます。

大豆製品・乳製品

植物性食品の中では、納豆や豆腐、豆乳といった大豆製品がトリプトファンの優秀な供給源です。日本食の基本である味噌汁も、原料は大豆であり、手軽にトリプトファンを補給できます。

また、牛乳やヨーグルト、チーズなどの乳製品もトリプトファンを豊富に含みます。寝る前にホットミルクを飲むとよく眠れる、と言われることがありますが、これにはトリプトファンを摂取できることに加え、カルシウムによる鎮静作用や、温かい飲み物によるリラックス効果、深部体温の上昇といった複数の理由が考えられます。

ナッツ・種子類・バナナ

小腹が空いた時の間食には、アーモンドやくるみなどのナッツ類、かぼちゃの種などがおすすめです。これらはトリプトファンだけでなく、マグネシウムなどのミネラルも豊富で、神経の興奮を抑える働きも期待できます。

そして、特筆すべきはバナナです。バナナは、トリプトファン、ビタミンB6、炭水化物をすべてバランス良く含んでいる奇跡の果物です。さらに、消化も良く、手軽に食べられるため、朝食や夕食後のデザートとして取り入れるのに最適です。

メラトニンを直接含む食品の例

これまでは体内でメラトニンを「作る」ための栄養素について解説してきましたが、実は食品の中には微量ながらメラトニンそのものを直接含んでいるものも存在します。これらの食品を摂取することで、体内のメラトニン量を補う効果が期待できます。

メラトニンを直接含む食品はまだ研究途上の分野ではありますが、以下のような食品が報告されています。

| 食品カテゴリ | 具体的な食品例 |

|---|---|

| 野菜類 | ケール、ブロッコリー、トマト、とうもろこし |

| 果物類 | サクランボ(特にタルトチェリー)、いちご |

| 穀物類 | 米、大麦、オートミール |

| ナッツ類 | ピスタチオ、くるみ |

| その他 | 牛乳、卵 |

参照:各種学術論文(例: “Dietary Sources and Bioactivities of Melatonin”, “Melatonin in food: a tool for improving fruit quality”など)

これらの食品に含まれるメラトニンの量は、サプリメントのように高濃度ではありませんが、日常の食事に意識的に取り入れることで、睡眠の質をサポートする一助となる可能性があります。例えば、夕食にブロッコリーやトマトを使ったサラダを添えたり、デザートにサクランボやいちごを食べたりするのも良いでしょう。

重要なのは、特定の食品に頼るのではなく、メラトニンの生成を助ける食品と、メラトニンを直接含む食品を、日々の食事の中でバランス良く組み合わせていくことです。バランスの取れた食生活こそが、安定したメラトニン分泌の基盤となるのです。

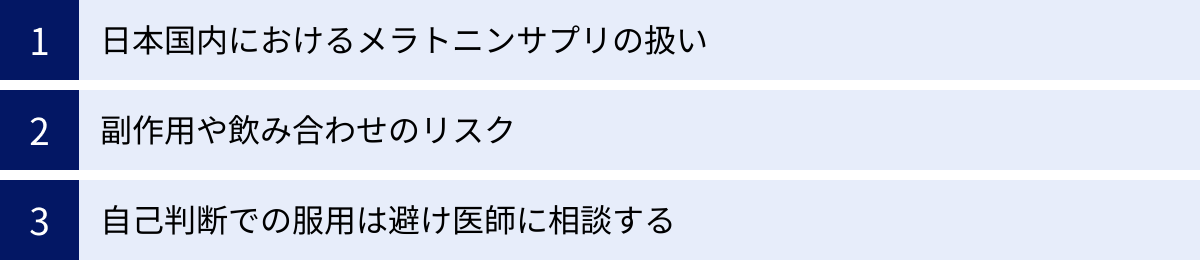

メラトニンサプリを利用する際の注意点

生活習慣や食事を見直しても睡眠の悩みが改善されない場合、「メラトニンのサプリメント」に関心を持つ人もいるかもしれません。海外では、メラトニンはドラッグストアなどで手軽に購入できるサプリメントとして広く普及しています。しかし、日本国内でのメラトニンの扱いは海外とは大きく異なり、その利用には細心の注意が必要です。

このセクションでは、日本におけるメラトニンサプリの法的な位置づけや、安易な使用に伴うリスクについて詳しく解説します。

日本国内におけるメラトニンサプリの扱い

まず最も重要な事実として、日本ではメラトニンは「医薬品」に分類されており、サプリメント(健康食品)として市販することは法律で認められていません。

海外のウェブサイトなどでは、メラトニンサプリが睡眠改善や時差ボケ解消を謳って販売されており、個人輸入という形であれば購入すること自体は可能です。しかし、これは自己責任の範疇となり、いくつかの重大なリスクを伴います。

- 品質や安全性の問題: 個人輸入で入手できる製品は、日本の医薬品のような厳格な品質管理基準を満たしているとは限りません。表示通りの成分が含まれていなかったり、不純物が混入していたりする可能性も否定できません。

- 健康被害のリスク: 万が一、個人輸入したサプリメントが原因で健康被害が生じた場合、日本の「医薬品副作用被害救済制度」のような公的な救済措置の対象外となります。すべての責任を自分自身で負う必要があります。

- 法律上の問題: 営利目的で大量に輸入し、他人に譲渡・販売する行為は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」違反となり、厳しく罰せられます。

このように、日本ではメラトニンは医師の管理下で使用すべき成分と位置づけられています。不眠症の治療薬として、メラトニン受容体に作用するタイプの処方薬(例:ラメルテオン)は存在しますが、これは医師が患者の状態を診断した上で処方するものです。安易な個人輸入には手を出さず、まずは国内で認められた安全な方法を検討することが大原則です。

副作用や飲み合わせのリスク

メラトニンは体内で自然に生成されるホルモンであるため、比較的安全性が高いと考えられがちですが、医薬品として外部から摂取する場合には、副作用や他の薬との相互作用(飲み合わせ)のリスクも考慮しなければなりません。

【考えられる主な副作用】

- 翌日の眠気やだるさ: 過剰に摂取したり、作用時間が長いタイプの製品を使用したりすると、翌朝になっても眠気が残ってしまうことがあります。これは日中の活動に支障をきたし、事故などの原因にもなり得ます。

- 頭痛やめまい: 人によっては、頭痛、めまい、吐き気などの症状が現れることがあります。

- 悪夢: 鮮明な夢や悪夢を見やすくなるという報告もあります。

- ホルモンバランスへの影響: 長期間にわたって外部からホルモンを摂取し続けると、体内の自然なホルモンバランスに影響を与える可能性も指摘されています。特に、妊娠中・授乳中の女性や、ホルモン関連の疾患を持つ人は注意が必要です。

【飲み合わせに注意が必要な薬】

- 睡眠薬・抗不安薬: 作用を増強し、過度な鎮静や呼吸抑制を引き起こす可能性があります。

- 抗うつ薬: 特定の抗うつ薬(SSRIなど)と併用すると、相互に作用し、効果や副作用に影響を与えることがあります。

- 抗凝固薬(血液をサラサラにする薬): メラトニンが出血傾向を強める可能性があるため、ワルファリンなどを服用している場合は注意が必要です。

- 血圧降下薬: メラトニンには血圧を下げる作用があるため、併用すると血圧が下がりすぎる危険性があります。

- 経口避妊薬(ピル): ピルは体内のメラトニン濃度を高める可能性があり、外部からメラトニンを摂取すると作用が過剰になる恐れがあります。

これらのリスクは、医師や薬剤師といった専門家の管理下でなければ適切に判断することは困難です。自己判断での服用は、予期せぬ健康被害につながる危険性をはらんでいることを強く認識する必要があります。

自己判断での服用は避け医師に相談する

結論として、メラトニンサプリの自己判断による個人輸入や服用は絶対に避けるべきです。

もし、生活習慣や食事の改善を試みても、深刻な不眠(なかなか寝付けない、夜中に何度も目が覚める、朝早く目が覚めてしまうなど)が2週間以上続くようであれば、それは単なる「寝つきが悪い」というレベルではなく、治療が必要な「不眠症」という病気かもしれません。

その場合は、サプリメントを探すのではなく、まずは睡眠専門のクリニックや心療内科、精神科など、睡眠の問題を専門とする医療機関を受診し、医師に相談することが最も安全かつ確実な解決策です。

医師は、問診や検査を通じて不眠の原因を正確に診断し、その原因に応じた最適な治療法を提案してくれます。治療法は薬物療法だけではありません。睡眠衛生指導(ここまで解説してきた生活習慣の改善指導)や、不眠に対する認知や行動を修正していく「認知行動療法(CBT-I)」など、さまざまなアプローチがあります。薬物療法が必要と判断された場合でも、患者一人ひとりの状態に合わせて、安全性と有効性が確認された医薬品を適切に処方してくれます。

睡眠の悩みは専門家に相談する。これが、健康を損なうことなく、根本的な問題解決に至るための最も賢明な選択肢です。

年齢と共にメラトニンの分泌は減少する

これまでメラトニンの重要性や増やし方について解説してきましたが、もう一つ知っておくべき重要な事実があります。それは、メラトニンの分泌量は、年齢と共に自然に減少していくという点です。この加齢による変化を理解することは、特に中高年以降の睡眠の質を維持・改善する上で非常に大切になります。

加齢によるメラトニン分泌量の変化

メラトニンの分泌量は、一生を通じて大きく変動します。

- 乳幼児期: 生後3ヶ月頃から分泌が始まり、1〜5歳頃に分泌量のピークを迎えます。小さな子供が夜になるとすぐに眠り、朝までぐっすり眠るのは、メラトニンが豊富に分泌されているためです。

- 思春期: ピークを過ぎると、思春期にかけてメラトニンの分泌量は徐々に減少していきます。

- 成人期: その後も緩やかに減少し続けます。

- 高齢期: 50代、60代と年齢を重ねるにつれて分泌量はさらに減少し、高齢者では若者の半分から数分の一程度にまで低下すると言われています。

この加齢に伴うメラトニン分泌の減少は、生理的な自然現象です。主な原因としては、メラトニンを分泌する松果体が年齢と共に石灰化し、その機能が低下することなどが考えられています。

この分泌量の低下が、高齢者に多く見られる睡眠パターンの変化、すなわち「早寝早起きになる」「眠りが浅くなる(中途覚醒)」「睡眠時間が短くなる」といった現象の大きな一因となっているのです。

高齢者が特に生活習慣を見直すべき理由

若いうちは、多少の不規則な生活をしても、メラトニンの分泌能力が高いため、睡眠リズムを比較的容易に回復させることができます。しかし、メラトニンの分泌能力そのものが低下してくる中高年以降は、そうはいきません。

もともとの分泌量が少ないため、生活習慣の乱れによる影響をより大きく受けてしまうのです。例えば、夜間に強い光を浴びたり、日中の活動量が不足したりすると、ただでさえ少ないメラトニンの分泌がさらに抑制され、深刻な睡眠障害につながりやすくなります。

だからこそ、高齢者の方々は、若い頃以上に意識して、これまで解説してきたようなメラトニンの分泌をサポートする生活習慣を実践することが極めて重要になります。

- 毎朝、決まった時間に光を浴びる: 体内時計を正確にリセットし、夜間のメラトニン分泌のタイミングを安定させることが、睡眠リズムを維持するための基本です。

- 日中に適度な運動を取り入れる: 転倒のリスクが少ないウォーキングやラジオ体操、水中ウォーキングなどがおすすめです。活動量を確保することで、夜の睡眠圧を高めることができます。

- 夜の過ごし方を見直す: 就寝前はテレビやスマホの画面を避け、読書や音楽鑑賞など、リラックスできる時間を過ごしましょう。照明を暖色系の暗めのものに切り替えることも有効です。

- バランスの取れた食事を心がける: トリプトファンを多く含む魚や大豆製品、乳製品などを、消化の良い調理法で摂るようにしましょう。特に、夕食は寝る3時間前までには済ませておくのが理想です。

加齢による体の変化は避けられませんが、生活習慣を工夫することで、その影響を最小限に抑え、睡眠の質を維持・向上させることは十分に可能です。年齢を重ねたからこそ、自分の体をいたわり、睡眠を大切にする生活へとシフトしていくことが、健康で活動的な毎日を送るための鍵となります。

まとめ:良質な睡眠のために生活習慣と食事を見直そう

この記事では、睡眠の質を左右する重要なホルモン「メラトニン」について、その働きから具体的な増やし方、注意点までを包括的に解説してきました。

最後に、本記事の要点を改めて振り返ります。

- メラトニンは「睡眠ホルモン」: 自然な眠りを誘い、体内時計を調整し、免疫力を高め、さらには強力な抗酸化作用を持つなど、私たちの健康維持に不可欠な役割を担っています。

- メラトニン不足は万病のもと: 不足すると不眠はもちろん、免疫力の低下やうつ病のリスク上昇など、心身にさまざまな不調を引き起こします。

- メラトニンは生活習慣で作られる: 特別な薬やサプリに頼る前に、まずは日常生活を見直すことが最も重要です。

- 朝: 起床後に朝日を浴び、体内時計をリセットする。

- 日中: 活動的に過ごし、適度な運動を取り入れることで、夜の眠りのための「睡眠圧」を高める。

- 夜: 就寝1〜2時間前からはスマホやPCを控え、照明を暗めの暖色系に切り替える。ぬるめのお湯にゆっくり浸かってリラックスし、心身を睡眠モードに導く。

- 食事は快眠の土台: メラトニンの材料となる「トリプトファン」、合成を助ける「ビタミンB6」、そして脳への吸収を促す「炭水化物」をバランス良く摂取することが大切です。魚、肉、大豆製品、乳製品、バナナなどを意識的に食事に取り入れましょう。

- サプリの自己判断は危険: 日本ではメラトニンは医薬品扱いであり、安易な個人輸入は健康被害のリスクを伴います。睡眠の悩みが深刻な場合は、必ず医師に相談してください。

- 年齢と共に工夫が必要: 加齢によりメラトニンの分泌は自然に減少します。だからこそ、中高年以降はより一層、睡眠を意識した生活習慣が重要になります。

私たちの体には、本来、自然に眠り、心身を回復させる素晴らしい機能が備わっています。しかし、現代のライフスタイルは、その機能を妨げる要因に満ちています。

良質な睡眠を取り戻すための第一歩は、薬やサプリメントではなく、自分自身の生活を見つめ直すことです。今日からでも始められる小さな習慣の積み重ねが、乱れたメラトニンの分泌リズムを正常な軌道に戻し、やがては深く快適な眠りへとあなたを導いてくれるでしょう。

この記事が、あなたの睡眠の質を改善し、より健康的で活力に満ちた毎日を送るための一助となれば幸いです。