「夜、なかなか寝付けない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」「朝早く目が覚めて、それから眠れない」…。多くの人が抱える睡眠の悩み。その解決策の一つとして「睡眠薬」がありますが、その種類や効果の持続時間について、正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。

睡眠薬は、作用時間によって大きく4つのタイプに分けられ、それぞれに得意な不眠の症状が異なります。自分の悩みに合わない薬を選んでしまうと、効果が不十分だったり、翌日に眠気が残ってしまったりと、かえって生活の質を下げてしまう可能性もあります。

この記事では、睡眠薬が効き始めるまでの時間や効果が続く時間の目安、作用時間別の種類と特徴、そして不眠の症状に合わせた選び方まで、専門的な知識を交えながら分かりやすく解説します。

さらに、睡眠薬と混同されがちな市販の「睡眠改善薬」との違い、知っておくべき副作用や服用時の注意点、薬に頼らないためのセルフケアについても詳しく掘り下げていきます。

この記事を読めば、睡眠薬に関する正しい知識が身につき、ご自身の睡眠の悩みを解決するための具体的な一歩を踏み出せるはずです。 睡眠に関する不安を解消し、質の高い眠りを取り戻すための参考にしてください。

目次

睡眠薬と睡眠改善薬の違い

「睡眠薬」とひとくくりにされがちですが、実は医師の処方が必要な医療用の「睡眠薬」と、ドラッグストアなどで購入できる市販の「睡眠改善薬」は、全く異なる性質を持つ薬です。効果の強さや作用の仕組み、使用目的が大きく違うため、その違いを正しく理解しておくことが非常に重要です。両者の違いを知らずに安易に使用すると、期待した効果が得られないばかりか、思わぬ不調を招く可能性もあります。

ここでは、それぞれの特徴と作用の仕組みについて詳しく解説し、両者の根本的な違いを明らかにしていきます。

医療用の「睡眠薬」

医療用の「睡眠薬」は、「睡眠導入剤」とも呼ばれ、医師の診断に基づいて処方される医薬品です。不眠症の治療を目的としており、脳の神経活動に直接働きかけることで、強力な催眠作用を発揮します。

その主な役割は、脳の過剰な興奮を鎮め、心身をリラックスさせることです。脳内には、神経の興奮を抑える「GABA(ギャバ:γ-アミノ酪酸)」という神経伝達物質が存在します。多くの睡眠薬は、このGABAの働きを強めることで、不安や緊張を和らげ、自然な眠りへと導きます。

医療用の睡眠薬は、効果が高い反面、副作用のリスクも伴います。例えば、翌日への眠気の持ち越し、ふらつき、記憶障害(健忘)、そして長期間の使用による依存性の問題などが挙げられます。そのため、使用にあたっては必ず医師の診察と指導が必要であり、患者一人ひとりの不眠の症状や原因、ライフスタイルに合わせて、薬の種類や量が慎重に選択されます。

具体的には、「寝つきが悪い(入眠障害)」「夜中に目が覚める(中途覚醒)」「朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)」といった不眠のタイプに応じて、作用時間の異なる薬が使い分けられます。効果が強力であるからこそ、その使用は専門的な管理下で行われるべきものであり、他人に処方された薬を安易にもらって使用することは絶対に避けなければなりません。

不眠症は、単なる寝不足ではなく、日中の活動に支障をきたす「疾患」として扱われます。その背景には、ストレス、うつ病などの精神疾患、あるいは睡眠時無呼吸症候群といった他の病気が隠れている可能性もあります。医療用の睡眠薬は、こうした不眠症という病気の治療の一環として用いられる、専門的な薬剤なのです。

市販の「睡眠改善薬」

一方、市販の「睡眠改善薬」は、医師の処方箋なしに薬局やドラッグストアで購入できる一般用医薬品(OTC医薬品)です。これらは「不眠症」の治療を目的としたものではなく、あくまでも「一時的な不眠症状の緩和」を目的としています。

その主成分の多くは、「ジフェンヒドラミン塩酸塩」などの抗ヒスタミン薬です。抗ヒスタミン薬は、もともとアレルギー症状(くしゃみ、鼻水、かゆみなど)を抑えるために開発された成分ですが、その副作用として「眠気」を引き起こすことが知られています。睡眠改善薬は、この眠気を誘う副作用を主作用として応用した製品です。

つまり、医療用の睡眠薬が脳の睡眠中枢に直接働きかけて眠りを「作り出す」のに対し、睡眠改善薬はアレルギー薬の副作用を利用して眠気を「誘発する」という違いがあります。そのため、効果は医療用の睡眠薬に比べて穏やかです。

市販薬であるため手軽に利用できますが、注意点も多く存在します。まず、対象となるのは「環境の変化(旅行や引越しなど)による寝つきの悪さ」や「一時的なストレスで眠れない」といった、原因がはっきりしている一過性の不眠に限られます。慢性的な不眠に悩んでいる人が使用しても、根本的な解決にはならず、むしろ適切な治療の機会を遅らせてしまう可能性があります。

また、抗ヒスタミン薬には「抗コリン作用」という副作用もあり、口の渇き、排尿困難、便秘などを引き起こすことがあります。特に緑内障や前立腺肥大症の持病がある人は、症状を悪化させる危険があるため使用を避けなければなりません。連用すると薬への耐性が生じ、効果が薄れてくることも指摘されています。市販の睡眠改善薬は、あくまで「お助けアイテム」として、短期的な使用に留めるべきものです。2〜3日服用しても改善しない場合は、自己判断で続けずに医療機関を受診することが強く推奨されます。

作用の仕組みによる違い

医療用の「睡眠薬」と市販の「睡眠改善薬」の最も根本的な違いは、その「作用機序(薬が体内でどのように働くかという仕組み)」にあります。この違いを理解することが、両者を正しく使い分ける鍵となります。

| 項目 | 医療用「睡眠薬」 | 市販の「睡眠改善薬」 |

|---|---|---|

| 分類 | 医療用医薬品(処方箋薬) | 一般用医薬品(OTC医薬品) |

| 主な目的 | 不眠症の治療 | 一時的な不眠症状の緩和 |

| 主な作用機序 | 脳内のGABA受容体などに作用し、脳の興奮を直接抑制する | 脳内のヒスタミンH1受容体をブロックし、眠気の副作用を利用する |

| 効果の強さ | 強い | 穏やか |

| 主な対象症状 | 慢性的な不眠(入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒など) | 環境の変化や時差ボケなど、原因が明らかな一過性の不眠 |

| 主な副作用 | 持ち越し、ふらつき、健忘、依存性、耐性など | 眠気、口の渇き、めまい、頭痛、抗コリン作用(排尿困難など) |

| 使用上の注意 | 医師の厳密な管理下での服用が必要 | 短期的な使用に留める。慢性的な不眠には使用しない |

医療用の睡眠薬は、脳の機能を司る神経伝達物質のシステムに直接介入します。代表的なベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系の薬は、脳の活動を鎮静させる「GABA」の作用を増強します。これにより、脳全体の興奮レベルが下がり、催眠作用や抗不安作用がもたらされます。近年では、睡眠と覚醒のサイクルを司る「メラトニン」や「オレキシン」といった物質に働きかける、より自然な眠りに近い作用機序を持つ新しいタイプの睡眠薬も登場しています。これらは、不眠の根本的なメカニズムにアプローチすることを目指しています。

対照的に、市販の睡眠改善薬がターゲットとするのは「ヒスタミン」です。ヒスタミンは、脳内では覚醒状態を維持する役割を担っています。睡眠改善薬に含まれる抗ヒスタミン成分は、このヒスタミンの働きをブロックすることで、結果的に脳を覚醒しにくい状態にし、眠気を引き起こします。これは、アレルギー薬を飲んだ後にぼーっとしたり、眠くなったりするのと同じ原理です。つまり、睡眠の質を積極的に改善するのではなく、覚醒レベルを低下させることで相対的に眠りやすくしているに過ぎません。

このように、両者は「不眠」という同じ課題に対して、全く異なるアプローチを取る薬剤です。慢性的な睡眠の悩みを抱えている場合は、その背後にある原因を特定し、適切な治療方針を立てる必要があります。安易に市販薬で対処しようとせず、まずは専門医に相談することが、質の高い睡眠を取り戻すための最も確実な道と言えるでしょう。

睡眠薬が効き始める時間と効果の持続時間

睡眠薬を服用する上で最も気になるのが、「飲んでからどれくらいで効き始め、どのくらい効果が続くのか」という点でしょう。この作用時間を正しく理解することは、薬の効果を最大限に引き出し、副作用を最小限に抑えるために不可欠です。服用するタイミングが早すぎたり遅すぎたりすると、望んだ時間に入眠できなかったり、翌朝に眠気が残ってしまったりする原因になります。

ここでは、睡眠薬が効果を発揮するまでの時間と、その効果がどの程度持続するのかを判断するための重要な指標について解説します。

効き始めるまでの時間は約30分~1時間

一般的に、多くの睡眠薬は服用後、約30分から1時間程度で効果が現れ始めます。 これは、口から摂取された薬の成分が胃や腸で吸収され、血液に乗って脳に到達し、作用を発揮するまでにかかる時間です。

そのため、睡眠薬を服用する最適なタイミングは、「就寝する直前」とされています。「そろそろ寝よう」と思ってから飲むのではなく、「ベッドに入り、電気を消す直前」に服用するのが理想的です。もし服用してから寝るまでにテレビを見たり、スマートフォンを操作したり、他の作業をしたりしていると、いざ寝ようとするタイミングで薬の効果のピークを逃してしまったり、あるいは薬が効き始めた状態で活動することになり、ふらつきや転倒、記憶が曖昧になるといったリスクを高めてしまいます。

また、薬の吸収速度は、胃の中に食べ物があるかどうかによっても影響を受けます。一般的に、空腹時に服用した方が吸収は速く、効果発現も早まる傾向にあります。逆に、食事の直後や食事と一緒に服用すると、胃の中の食物によって薬の吸収が遅れ、効果が現れるまでに時間がかかったり、効果が弱まったりすることがあります。特に、脂肪分の多い食事は薬の吸収を妨げやすいと言われています。

ただし、薬によっては胃への負担を軽減するために食後の服用が指示される場合もあります。自己判断で服用タイミングを変えるのではなく、必ず医師や薬剤師の指示に従うことが最も重要です。医師は患者の食事の時間や生活リズムも考慮した上で、最適な服用タイミングを指導してくれます。指示された用法・用量を守ることが、安全かつ効果的な薬物治療の第一歩です。

効果の持続時間は「血中濃度半減期」で確認する

睡眠薬の効果がどのくらい続くのかを知るための重要な指標が「血中濃度半減期(T1/2)」です。これは専門用語ですが、睡眠薬を理解する上で非常に大切な概念なので、ぜひ覚えておきましょう。

血中濃度半減期とは、薬の成分の血中濃度が最高値に達してから、その半分にまで減少するまでにかかる時間のことを指します。例えば、半減期が4時間の薬は、服用後に血中濃度がピークに達した後、4時間後にはその濃度が半分になり、さらに4時間後(合計8時間後)には4分の1になる、ということを意味します。

この半減期が、睡眠薬の作用時間を大まかに示す目安となります。

- 半減期が短い薬:効果の切れが速い。翌朝に薬の効果が残りにくい(持ち越しが少ない)が、夜中や朝方に効果が切れて目が覚めてしまうことがある。

- 半減期が長い薬:効果が長く持続する。夜中に目が覚めるのを防ぎやすいが、翌朝以降も薬の効果が残り、眠気やふらつきといった副作用が出やすい。

例えば、夜11時に半減期が3時間の薬を服用した場合、午前2時頃には血中濃度はピーク時の半分になり、朝方にはほとんど体から消失しています。これなら、翌日の活動への影響は少ないでしょう。しかし、同じ時間に半減期が24時間の薬を服用すると、翌日の夜11時になってもまだ血中濃度は半分のままであり、日中も眠気やだるさを感じやすくなる可能性があります。

医師は、患者が抱える不眠のタイプ(入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒など)や、翌日の活動(車の運転や危険な作業の有無など)を考慮して、この半減期を基準に最適な睡眠薬を選択します。

ただし、注意点として、血中濃度半減期はあくまで平均的な数値であり、個人差が大きいことを理解しておく必要があります。薬を分解・排泄する肝臓や腎臓の機能は、年齢や体質、他の病気の有無によって異なります。特に高齢者は、肝臓や腎臓の機能が低下していることが多いため、薬の分解・排泄に時間がかかり、半減期がデータ上の数値よりも長くなる傾向があります。その結果、同じ薬でも若年者より副作用が出やすくなるため、より慎重な用量設定が必要となります。

「血中濃度半減期」は、睡眠薬の特性を理解し、自分の治療方針を医師と話し合う上で非常に役立つ知識です。自分の服用している薬の半減期がどのくらいなのかを知っておくことは、治療への理解を深めることにも繋がります。

【作用時間別】睡眠薬の4つのタイプ

医療用の睡眠薬は、前述の「血中濃度半減期」に基づいて、大きく4つのタイプに分類されます。この分類を理解することで、なぜ医師がその薬を処方したのか、その意図をより深く知ることができます。それぞれのタイプがどのような不眠症状に適しているのか、そしてどのような特徴や注意点があるのかを詳しく見ていきましょう。

| タイプ | 血中濃度半減期 | 主な適応症状 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ① 超短時間作用型 | 2~4時間 | 入眠障害 | 作用が速く、効果の切れも速い。翌朝への持ち越しがほとんどない。 |

| ② 短時間作用型 | 6~10時間 | 入眠障害、中途覚醒 | 一般的な睡眠時間(6~8時間)にわたって効果が持続しやすい。 |

| ③ 中間作用型 | 12~24時間 | 中途覚醒、早朝覚醒、熟眠障害 | 効果の持続時間が長い。翌日への持ち越しやふらつきに注意が必要。 |

| ④ 長時間作用型 | 24時間以上 | 早朝覚醒、日中の不安が強い場合 | 効果が非常に長く続く。持ち越しや日中の眠気が起こりやすい。 |

① 超短時間作用型(半減期:2~4時間)

超短時間作用型は、服用後の作用発現が非常に速く、効果の持続時間が短いのが最大の特徴です。血中濃度半減期は約2~4時間とされています。

このタイプは、ベッドに入ってもなかなか寝付けない「入眠障害」に最も適しています。 薬を飲むと速やかに眠りにつくことができ、半減期が短いため、朝起きる頃には薬の成分が体内からほぼ消失しています。そのため、翌朝に眠気やだるさを持ち越す「ハングオーバー」のリスクが最も低いタイプと言えます。朝すっきりと目覚めたい方や、日中に車の運転や集中力を要する仕事をする方に選択されやすい薬です。

代表的な薬としては、非ベンゾジアゼピン系のゾルピデムやエスゾピクロン、ゾピクロンなどがこのカテゴリーに含まれます。これらの薬は、従来のベンゾジアゼピン系睡眠薬に比べて、ふらつきや筋弛緩作用といった副作用が少ないとされています。

一方で、デメリットも存在します。作用時間が短いため、夜中の2時や3時頃に薬の効果が切れてしまい、目が覚めてしまう「中途覚醒」や「早朝覚醒」には効果が不十分な場合があります。また、服用直後に「もうろう状態」や「健忘(記憶障害)」が現れることがあるため、服用後はすぐにベッドに入り、他の活動をしないことが極めて重要です。効果の切れがシャープなため、連用後に急に中断すると、かえって不眠が悪化する「反跳性不眠」が起こりやすい傾向があるとも言われています。

【具体例】

ある会社員は、仕事のプレッシャーから夜になると目が冴えてしまい、布団に入ってから2時間以上も眠れない「入眠障害」に悩んでいました。医師に相談したところ、超短時間作用型の睡眠薬が処方されました。就寝直前に服用すると、30分ほどで自然な眠気を感じ、スムーズに入眠できるようになりました。朝には薬の効果が抜けているため、眠気を引きずることなく仕事に向かうことができています。

② 短時間作用型(半減期:6~10時間)

短時間作用型は、超短時間作用型よりも少し長く効果が持続するタイプで、血中濃度半減期は約6~10時間です。

この半減期は、多くの人の平均的な睡眠時間(約6~8時間)をカバーするのに適した長さです。そのため、寝つきの悪さ(入眠障害)だけでなく、夜中に目が覚めてしまう「中途覚醒」にも効果が期待できます。 一晩を通して安定した睡眠を維持したい場合に適しており、現在、不眠症治療で最も広く使用されているタイプの一つです。

超短時間作用型と同様に、翌朝への持ち越しは比較的少ないとされていますが、個人差や用量によっては、軽い眠気やふらつきを感じる可能性はあります。特に、薬の代謝が遅い高齢者や、普段の睡眠時間が短い人が使用する際には注意が必要です。

このカテゴリーには、非ベンゾジアゼピン系のエスゾピクロン(高用量の場合)や、ベンゾジアゼピン系のブロチゾラム、ロルメタゼパムなどが含まれます。

短時間作用型は、入眠と睡眠維持の両方に効果があるためバランスが良いと評価されていますが、やはり依存性や耐性のリスクはゼロではありません。医師の指導のもと、漫然と使用を続けるのではなく、症状の改善に合わせて減量や休薬を検討していくことが大切です。

【具体例】

ある主婦は、寝つきは悪くないものの、夜中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか寝付けない「中途覚醒」に悩んでいました。日中に強い疲労感を感じるため、医師に相談。短時間作用型の睡眠薬を処方されました。服用することで、夜中に目覚める回数が減り、朝までぐっすりと眠れる日が増えました。日中の眠気も少なく、家事や育児に集中できるようになったと感じています。

③ 中間作用型(半減期:12~24時間)

中間作用型は、効果の持続時間がさらに長く、血中濃度半減期が約12~24時間に及びます。

このタイプは、夜中に目が覚める「中途覚醒」や、明け方早くに目が覚めて二度寝できない「早朝覚醒」に悩む場合に有効です。また、睡眠が浅く、ぐっすり眠れた感覚がない「熟眠障害」にも用いられます。効果が翌朝以降も持続するため、睡眠時間をしっかりと確保し、日中の不安感や緊張感を和らげる効果も期待できます。

しかし、作用時間が長いことが最大のメリットであると同時に、最大のデメリットにもなります。 効果が翌日の午前中、あるいは一日中続いてしまう可能性があり、日中の強い眠気や、ふらつき、集中力の低下といった「持ち越し効果」が起こりやすいのが特徴です。特に高齢者が使用した場合、ふらつきによる転倒のリスクが高まるため、使用には細心の注意が必要です。車の運転や危険を伴う機械の操作は絶対に避けなければなりません。

代表的な薬には、ベンゾジアゼピン系のニトラゼパムやエスタゾラム、フルニトラゼパムなどがあります。これらの薬は催眠作用に加え、抗不安作用や筋弛緩作用も比較的強いため、不安感が強くて眠れないといったケースにも適応されます。

中間作用型の使用にあたっては、副作用のリスクを十分に理解し、医師と密に連携を取りながら、必要最小限の量で治療を開始することが重要です。

【具体例】

定年退職後の男性が、毎朝4時頃に目が覚めてしまい、それ以降全く眠れなくなる「早朝覚醒」に悩んでいました。日中も何となく手持ち無沙汰で不安を感じることが多く、かかりつけ医に相談したところ、中間作用型の睡眠薬が処方されました。服用後、朝まで眠れるようになり、日中の漠然とした不安も和らいだように感じています。ただし、午前中は少し頭がぼーっとすることがあるため、車の運転は控えるように医師から指導されています。

④ 長時間作用型(半減期:24時間以上)

長時間作用型は、4つのタイプの中で最も作用時間が長く、血中濃度半減期が24時間を超えます。

このタイプの薬は、効果が24時間以上にわたって持続するため、強力な催眠作用と抗不安作用を長時間維持します。そのため、重度の早朝覚醒や、日中にも強い不安や緊張が続くような場合に、鎮静効果を期待して用いられることがあります。

しかし、その作用時間の長さから、翌日への持ち越しによる眠気、だるさ、ふらつき、認知機能の低下といった副作用が最も強く現れやすいタイプです。薬の成分が体内に蓄積しやすく、連用することで思わぬ副作用を招くリスクも高まります。

このため、現代の不眠症治療においては、睡眠薬として長時間作用型が第一選択となることは少なくなっています。特に高齢者への使用は、転倒による骨折などのリスクを著しく高めるため、原則として避けるべきとされています。

代表的な薬としては、ベンゾジアゼピン系のクアゼパムやフルラゼパムなどが挙げられます。これらの薬は、もはや睡眠導入という目的よりも、日中の強い不安をコントロールする目的で使用されるケースが主となっています。

睡眠薬の選択は、単に「眠れるかどうか」だけでなく、「翌日の生活にどう影響するか」という視点が非常に重要です。自分の不眠のタイプとライフスタイルを医師に正確に伝え、最適な作用時間の薬を選んでもらうことが、安全で効果的な治療への第一歩となります。

【不眠の症状別】適した睡眠薬の選び方

不眠と一言でいっても、その悩みは人それぞれです。「寝つきが悪い」「夜中に目が覚める」「朝早く目が覚める」など、症状のパターンは大きく3つに分けられます。効果的な治療を行うためには、自分の不眠がどのタイプに当てはまるのかを把握し、それに適した作用時間の睡眠薬を選ぶことが重要です。

ここでは、代表的な不眠の3つの症状別に、どのような睡眠薬が適しているのか、その選び方のポイントを解説します。

寝つきが悪い「入眠障害」

入眠障害とは、ベッドに入ってから眠りにつくまでに30分~1時間以上かかり、それを苦痛に感じる状態を指します。考えごとをしてしまって頭が冴えてしまったり、不安や焦りを感じてリラックスできなかったりすることが主な原因です。

このような「寝つき」に問題がある場合には、服用後すぐに効果が現れ、朝には効果がなくなる「超短時間作用型」または「短時間作用型」の睡眠薬が第一選択となります。

- 超短時間作用型(半減期:2~4時間): スムーズな入眠を助け、朝には薬の効果が残らないため、日中の活動への影響を最小限に抑えたい方に最適です。眠りに入ってしまえば朝まで起きない、というタイプの方には非常に有効です。

- 短時間作用型(半減期:6~10時間): 寝つきを良くすると同時に、夜中にもある程度効果が持続するため、軽い中途覚醒を伴う入眠障害にも対応できます。

入眠障害の治療では、薬物療法と並行して「睡眠衛生指導」や「認知行動療法(CBT-I)」といった非薬物療法が非常に重要になります。例えば、「眠くなってから布団に入る」「寝室を睡眠以外の目的(仕事やスマートフォンの操作など)で使わない」といった生活習慣の見直しや、睡眠に対する誤った思い込み(「8時間寝なければならない」など)を修正していくことが、根本的な解決に繋がります。

睡眠薬はあくまで入眠をサポートする「補助輪」のような役割です。薬を使いながら、眠りやすい生活習慣を身につけていくことで、将来的には薬に頼らずに眠れるようになることを目指します。

夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」

中途覚醒とは、睡眠中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか寝付けなくなる状態を指します。加齢による睡眠の質の変化、ストレス、あるいは睡眠時無呼吸症候群やレストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)といった他の病気が原因となっている場合もあります。

夜間の睡眠を維持することが目的となるため、ある程度長く効果が持続する「短時間作用型」または「中間作用型」の睡眠薬が選択されることが一般的です。

- 短時間作用型(半減期:6~10時間): 一般的な睡眠時間を通して効果が持続するため、中途覚醒の改善に効果的です。翌日への持ち越しも比較的少ないため、多くのケースで最初に試されます。

- 中間作用型(半減期:12~24時間): 中途覚醒が頻繁で、短時間作用型では効果が不十分な場合に用いられます。効果が長く続く分、翌日の眠気やふらつきといった副作用には注意が必要です。特に日中に活動量の多い方や高齢者では、慎重な判断が求められます。

中途覚醒の場合、その原因を特定することが非常に重要です。例えば、夜間の頻尿が原因であれば泌尿器科の治療が必要ですし、いびきや無呼吸が指摘されている場合は睡眠時無呼吸症候群の検査が優先されます。また、アルコールは寝つきを良くする一方で、睡眠の後半部分で覚醒を促し、中途覚醒の原因となるため、飲酒習慣の見直しも欠かせません。

単に睡眠薬で眠りを維持しようとするだけでなく、中途覚醒を引き起こしている根本的な原因を探り、それに対するアプローチを行うことが治療の鍵となります。

朝早くに目が覚めてしまう「早朝覚醒」

早朝覚醒とは、自分が起きようと思っている時刻よりも2時間以上も早く目が覚めてしまい、その後再び眠ることができない状態を指します。特に高齢者に多く見られる症状で、うつ病のサインの一つであることも知られています。

早朝まで薬の効果を持続させる必要があるため、作用時間の長い「中間作用型」や、場合によっては「長時間作用型」の睡眠薬が選択肢となります。

- 中間作用型(半減期:12~24時間): 睡眠の後半まで効果が及ぶため、早朝に目が覚めてしまうのを防ぐ効果が期待できます。早朝覚醒の治療では中心的な役割を担います。

- 長時間作用型(半減期:24時間以上): 中間作用型でも効果が不十分な場合や、日中の強い不安感を伴う場合に検討されることがあります。しかし、前述の通り、翌日への持ち越し効果が非常に強いため、その使用は極めて慎重に行われます。

早朝覚醒は、体内時計の加齢による変化が関係していることが多いです。年を重ねると、深い睡眠が減り、睡眠のリズムが前倒しになる傾向があります。そのため、若い頃と同じように長時間眠ることは難しくなります。「早く目が覚めてしまう」ことを過度に気にしすぎず、日中に眠気で困らなければ問題ないと捉えることも大切です。

ただし、早朝覚醒が気分の落ち込みや意欲の低下といった症状と共に見られる場合は、うつ病の可能性を疑う必要があります。 この場合、睡眠薬による対症療法だけでなく、抗うつ薬などによる根本的な治療が必要不可欠です。

自分の不眠のパターンを正確に医師に伝え、背景にある可能性のある問題も含めて相談することが、最適な治療法を見つけるための最も重要なステップです。自己判断で「この薬が効きそうだ」と決めるのではなく、専門家である医師の診断に基づいた適切な薬の選択が、安全で効果的な不眠治療に繋がります。

【作用の仕組み別】睡眠薬の主な種類

睡眠薬は作用時間だけでなく、脳のどの部分に、どのように働きかけるかという「作用機序」によっても分類されます。この作用機序の違いは、効果の質や副作用の現れ方にも大きく影響します。近年では、より自然な眠りに近い状態を目指した新しいタイプの薬も開発されており、治療の選択肢は大きく広がっています。

ここでは、代表的な4つのタイプの睡眠薬について、その作用の仕組みと特徴を解説します。

| 種類 | 主な作用機序 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|---|

| ベンゾジアゼピン系 | GABA-A受容体に広く作用し、脳全体の興奮を抑制する | 効果が強力(催眠、抗不安、筋弛緩など) | 依存性、耐性、離脱症状のリスクが高い。ふらつき、健忘なども起こりやすい。 |

| 非ベンゾジアゼピン系 | GABA-A受容体の中でも睡眠に特化したサブタイプに作用する | 催眠作用に特化。筋弛緩・抗不安作用が弱く、ふらつき等が少ない。 | ベンゾジアゼピン系よりは少ないが、依存性や耐性のリスクは存在する。 |

| メラトニン受容体作動薬 | 体内時計を司るメラトニンの受容体を刺激する | 依存性が極めて低い。自然な睡眠リズムに近づける。 | 効果が穏やか。即効性は期待しにくい。 |

| オレキシン受容体拮抗薬 | 覚醒を維持するオレキシンの働きを阻害する | 依存性が低い。自然な睡眠パターンに近い。中途覚醒に有効。 | 悪夢を見ることがある。比較的新しい薬で長期的なデータは少ない。 |

ベンゾジアゼピン系睡眠薬

ベンゾジアゼピン(BZD)系睡眠薬は、1960年代から広く使われてきた、歴史の長いタイプの薬です。脳の興奮を抑える神経伝達物質「GABA」が結合する「GABA-A受容体」に作用し、その働きを強力に増強することで、脳全体の活動を鎮静させます。

この作用により、催眠作用だけでなく、抗不安作用、筋弛緩作用、抗けいれん作用といった幅広い効果を示します。そのため、ただ眠れないだけでなく、不安や緊張が強くてリラックスできない、という患者さんには非常に有効です。効果が確実で強力なため、かつては不眠症治療の主役でした。

しかし、その強力さゆえに多くの課題も抱えています。最も大きな問題が「依存性」と「耐性」です。長期間服用を続けると、薬がないと眠れないという精神的な依存や、体が薬に慣れてしまって同じ量では効果が得られなくなる「耐性」が生じやすくなります。また、急に服用を中止すると、不眠が悪化する「反跳性不眠」や、不安、焦燥感、頭痛、吐き気といった「離脱症状」が現れることがあります。

さらに、筋弛緩作用によるふらつきや転倒、服用後の行動を覚えていない「前向性健忘」といった副作用のリスクも他のタイプの薬に比べて高いとされています。これらの理由から、現在の治療ガイドラインでは、ベンゾジアゼピン系睡眠薬の使用は必要最小限の期間に留めるべきとされており、安易な長期使用は推奨されていません。

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、1990年代以降に登場した比較的新しい薬で、「Z薬(Z-drugs)」とも呼ばれます(ゾルピデム、ゾピクロン、エスゾピクロンなど、一般名がZで始まるものが多いため)。

作用する場所はベンゾジアゼピン系と同じ「GABA-A受容体」ですが、その中でも睡眠に深く関わる特定のサブタイプ(ω1受容体)に選択的に作用するのが特徴です。これにより、抗不安作用や筋弛緩作用を抑えつつ、催眠作用を強く引き出すことができます。

その結果、ベンゾジアゼピン系に比べて、ふらつきや転倒といった副作用が少なく、より「睡眠」に特化した効果が期待できます。このため、高齢者など転倒のリスクが高い患者さんにも比較的使いやすいとされ、現在、不眠症治療の第一選択薬として広く用いられています。作用時間も超短時間~短時間作用型のものが中心で、翌日への持ち越しが少ないのもメリットです。

しかし、注意すべきは、作用機序がベンゾジアゼピン系と類似しているため、依存性や耐性のリスクがゼロではないという点です。ベンゾジアゼピン系よりは起こりにくいとされていますが、長期連用すれば同様の問題が生じる可能性があります。したがって、このタイプの薬であっても、漫然とした使用は避け、必要に応じて減薬や休薬を検討していく必要があります。

メラトニン受容体作動薬

メラトニン受容体作動薬は、これまでのGABAに働きかける薬とは全く異なる作用機序を持つ、新しいタイプの睡眠薬です。その名の通り、体内時計を調整するホルモン「メラトニン」が結合する受容体を刺激します。

メラトニンは、夜になると脳の松果体から分泌され、体に「夜が来たから眠る時間だ」というサインを送る役割を担っています。この薬は、脳に対してメラトニンと同じような信号を送り、睡眠と覚醒のサイクルを自然な状態にリセットすることで、眠りへと導きます。

最大のメリットは、依存性や耐性が極めて低く、安全性が非常に高いことです。強制的に脳をシャットダウンさせるのではなく、体のリズムを整えて眠りを誘うため、ふらつきや健忘といった副作用もほとんどありません。そのため、これまで睡眠薬の使用が難しかった患者さんや、依存性を心配する方にとって、有力な選択肢となります。

一方で、効果は比較的穏やかで、GABA作動薬のように服用してすぐに強い眠気が来るわけではありません。効果を実感するまでに数週間かかることもあり、即効性を求める場合には不向きです。主に、加齢などによって体内時計のリズムが乱れがちな高齢者の不眠症や、生活リズムが不規則な人の入眠困難の改善に適しています。

オレキシン受容体拮抗薬

オレキシン受容体拮抗薬は、2014年に登場した最も新しいタイプの睡眠薬です。これもまた、従来の睡眠薬とは全く異なるアプローチを取ります。

脳内には「オレキシン」という、脳を覚醒状態に保つための神経伝達物質があります。日中に活発に分泌されることで、私たちは注意力や集中力を維持しています。この薬は、オレキシンが作用する「オレキシン受容体」をブロックすることで、脳の覚醒システムをオフにし、睡眠状態へと移行させるものです。

つまり、「眠らせる」のではなく、「覚醒を止める」という発想の転換から生まれた薬です。この作用機序により、脳の睡眠中枢を過度に抑制することなく、より生理的で自然な睡眠パターンに近い眠りが得られると期待されています。

メラトニン受容体作動薬と同様に、従来の睡眠薬で問題となっていた依存性や耐性、離脱症状のリスクが非常に低いとされています。また、中途覚醒の改善に特に効果が高いことが報告されています。

ただし、副作用として、服用中に悪夢を見ることがあると報告されています。また、比較的新しい薬であるため、長期的な使用に関するデータはまだ蓄積途上です。

このように、睡眠薬の世界は大きく進化しています。単に眠れないという症状だけでなく、その背景にあるメカニズムや患者のライフスタイルに合わせて、より安全で効果的な薬を選択できる時代になっています。

知っておきたい睡眠薬の副作用

睡眠薬は不眠の悩みを解決する上で非常に有効な手段ですが、効果がある一方で、様々な副作用が起こる可能性も理解しておく必要があります。副作用の現れ方には個人差があり、薬の種類や用量、その人の体質や年齢によっても異なります。ここでは、代表的な副作用とその対策について、正しく知っておきましょう。

翌日への眠気の持ち越し

翌日への眠気の持ち越しは、睡眠薬の副作用として最もよく見られるものの一つです。これは「ハングオーバー」とも呼ばれ、朝起きても頭がぼーっとする、日中に強い眠気を感じる、集中力が続かないといった症状が現れます。

この副作用は、特に作用時間の長い「中間作用型」や「長時間作用型」の睡眠薬で起こりやすい傾向があります。夜間に服用した薬の効果が、翌朝や日中まで続いてしまうことが原因です。また、薬を分解・排泄する肝臓や腎臓の機能が低下している高齢者では、作用時間の短い薬であっても持ち越しが起こりやすくなるため注意が必要です。

対策としては、まず医師に相談することが重要です。自己判断で薬の量を減らしたり、飲むのをやめたりするのは危険です。医師は、症状に応じて、より作用時間の短い薬への変更や、用量の調整などを検討してくれます。

また、生活習慣の見直しも効果的です。例えば、就寝時間を少し早めて、薬の効果が切れるまでの時間を十分に確保する、アルコールと一緒に飲むと薬の作用が強く出すぎてしまうため絶対に避ける、といったことが挙げられます。持ち越しを感じた場合は、車の運転や危険な機械の操作は絶対に控えるようにしてください。

ふらつき・転倒

睡眠薬の中には、催眠作用だけでなく「筋弛緩作用(筋肉の緊張を和らげる作用)」を持つものがあります。 この作用が、特に夜中にトイレなどで起きた際のふらつきや、それに伴う転倒の原因となることがあります。

この副作用は、筋弛緩作用が比較的強い「ベンゾジアゼピン系睡眠薬」で特に注意が必要です。高齢者はもともと足腰の筋力が低下しているため、わずかなふらつきでも転倒に繋がりやすく、大腿骨骨折などの重大な怪我を引き起こすリスクが高まります。

対策としては、まず転倒しにくい環境を整えることが大切です。寝室からトイレまでの動線に障害物を置かない、足元を照らすための常夜灯をつける、滑りにくいスリッパを使用するなどの工夫が有効です。

薬物療法としては、筋弛緩作用の少ない「非ベンゾジアゼピン系睡眠薬」や「メラトニン受容体作動薬」「オレキシン受容体拮抗薬」への変更が検討されます。これらの新しいタイプの薬は、ふらつきのリスクが低減されているため、高齢者にも比較的安全に使いやすいとされています。もし睡眠薬を服用中にふらつきを感じた場合は、すぐに医師に伝え、薬の見直しを相談しましょう。

記憶障害(健忘)

睡眠薬の服用後、眠りにつくまでの間の出来事を覚えていない、という記憶障害(健忘)が起こることがあります。これは「一過性前向性健忘」と呼ばれ、薬が効き始めた後に取った行動を、後から思い出せなくなる症状です。

例えば、「薬を飲んだ後、誰かと電話で話したはずなのに内容を全く覚えていない」「夜中に何かを食べた形跡があるが、食べた記憶がない」といったケースがこれにあたります。この状態は、本人に自覚がないまま不適切な行動(多量の食事、不必要な買い物など)をとってしまうリスクを伴います。

この副作用は、血中濃度が急激に上昇する超短時間作用型の薬で比較的起こりやすく、特にアルコールと一緒に服用した場合にリスクが著しく高まります。

これを防ぐための最も重要な対策は、「睡眠薬を服用したら、すぐに布団に入って眠る」というルールを徹底することです。服用後にテレビを見たり、仕事を続けたり、スマートフォンをいじったりすることは絶対に避けるべきです。また、アルコールとの併用は、記憶障害だけでなく、呼吸抑制など命に関わる危険もあるため、厳禁です。

万が一、ご家族などが睡眠薬服用後に奇妙な行動をとっていることに気づいた場合は、健忘の可能性を考え、主治医に相談することが必要です。

依存性と反跳性不眠

睡眠薬の副作用として最も懸念されるのが「依存性」です。「薬がないと眠れないのではないか」という不安から、薬をやめられなくなる「精神的依存」と、長期間の使用により体が薬のある状態に慣れてしまい、薬が切れると不調が現れる「身体的依存」があります。

依存性は、特に作用時間が短く、効果の切れ味がシャープな薬や、ベンゾジアゼピン系の薬で形成されやすいとされています。

また、依存が形成された状態で、自己判断で急に薬の服用を中断すると、「反跳性不眠(リバウンド不眠)」が起こることがあります。 これは、薬で抑えられていた不眠の症状が、以前よりもかえって強く現れてしまう現象です。この辛さから、再び薬に頼ってしまい、依存から抜け出せなくなるという悪循環に陥るケースが少なくありません。

これらの問題を避けるためには、以下の点が重要です。

- 必要最小限の用量・期間で使用する: 医師の指示を守り、漫然と長期間使用し続けない。

- 自己判断で中断・増量しない: 薬をやめたい時も、増やしたい時も、必ず医師に相談する。

- 減薬・中止は計画的に行う: 医師の指導のもと、時間をかけて少しずつ薬の量を減らしていく(漸減法)ことで、離脱症状や反跳性不眠のリスクを最小限に抑えることができます。

近年では、依存性のリスクが極めて低いメラトニン受容体作動薬やオレキシン受容体拮抗薬が登場し、治療の安全性は向上しています。しかし、どの睡眠薬であっても、医師の管理下で適切に使用することが、安全な治療の大原則であることに変わりはありません。

睡眠薬を服用する際の注意点

睡眠薬は、医師の指導のもとで正しく使用すれば、不眠症の治療に非常に有効なツールです。しかし、一歩間違えれば効果が得られないばかりか、危険な副作用を招くことにもなりかねません。ここでは、睡眠薬を安全に服用するために、必ず守ってほしい基本的な注意点を解説します。

必ず医師の指示通りに服用する

これは最も基本的かつ重要なルールです。処方された睡眠薬は、必ず医師や薬剤師から指示された用法・用量を厳守してください。

「今日は特に眠れないから2錠飲んでしまおう」といった自己判断による増量や、「少し調子が良いから飲むのをやめよう」といった急な中断は、非常に危険です。用量を増やせば副作用が強く出るリスクが高まりますし、急にやめれば前述した「反跳性不眠」や離脱症状を引き起こす可能性があります。

また、友人や家族に処方された睡眠薬を「効くから」といってもらって飲むことも絶対にしてはいけません。医師は、その人の不眠のタイプ、年齢、体重、持病、他に服用している薬などを総合的に判断して、最適な薬を最適な量で処方しています。他人に処方された薬が、自分に合うとは限らず、深刻な健康被害に繋がる恐れがあります。

服用時間も重要です。「就寝直前」に服用するという指示は必ず守りましょう。 飲んでから他の作業をすると、ふらつきによる転倒や、記憶障害のリスクが高まります。治療の効果や副作用について気になることがあれば、些細なことでも自己判断せず、必ず主治医に相談しましょう。

アルコールと一緒に飲まない

睡眠薬とアルコール(お酒)の併用は、絶対に避けてください。 これは「禁忌(きんき)」とされる、極めて危険な行為です。

アルコールと睡眠薬は、どちらも中枢神経を抑制する作用(脳の働きを鈍らせる作用)を持っています。この二つを同時に摂取すると、互いの作用を異常に強め合い、予期せぬ深刻な事態を引き起こす可能性があります。

具体的には、以下のようなリスクが考えられます。

- 過剰な鎮静: 意識が混濁したり、呼吸が浅くなったりする「呼吸抑制」が起こり、最悪の場合、命に関わることがあります。

- 記憶障害: 服用後の行動を全く覚えていない「一過性前向性健忘」が非常に起こりやすくなります。

- 精神運動機能の低下: ふらつきやろれつが回らないといった症状が強く現れ、転倒や事故のリスクが格段に高まります。

- 異常行動: 夢遊病のように、無意識のうちに歩き回ったり、意味不明な行動をとったりすることがあります。

「寝酒をしないと眠れない」という方もいますが、アルコールは睡眠の質を著しく低下させ、中途覚醒や早朝覚醒の原因となります。睡眠薬を服用している期間中は、禁酒を徹底することが、安全で効果的な治療の大前提です。

服用後の車の運転や危険な作業は避ける

睡眠薬を服用した後は、その翌朝も含めて、自動車の運転や、危険を伴う機械の操作、高所での作業などは絶対に行わないでください。

睡眠薬の作用は、眠っている間だけでなく、翌朝以降にも影響を及ぼす可能性があります。前述の「持ち越し効果」により、自分では眠気を感じていなくても、注意力、判断力、集中力が低下していることがあります。このような状態で運転をすれば、重大な事故を引き起こす原因となりかねません。

道路交通法でも、正常な運転ができない恐れがある状態での運転は禁止されています。睡眠薬の添付文書(薬の説明書)にも、服用後の運転に関する注意が必ず記載されています。特に作用時間の長い中間作用型や長時間作用型の薬では、終日にわたって影響が続く可能性があるため、厳重な注意が必要です。

日中に車を運転する必要がある方は、そのことを必ず医師に伝えなければなりません。医師は、持ち越しのリスクが最も少ない超短時間作用型の薬を選択したり、非薬物療法を強化したりするなど、ライフスタイルに合わせた治療計画を立ててくれます。安全を最優先し、睡眠薬服用中の運転は控えるというルールを必ず守りましょう。

自分の判断で服用を中止しない

「最近よく眠れるようになったから、もう薬は必要ないだろう」と自己判断で服用をパタッとやめてしまうのも危険です。長期間服用していた薬を急に中断すると、薬に慣れていた体がバランスを崩し、様々な不快な症状(離脱症状)や、以前より強い不眠(反跳性不眠)が現れることがあります。

睡眠薬を減らしたり、やめたりする際には、必ず医師の指導のもとで、計画的に行う必要があります。 一般的には「漸減法(ぜんげんほう)」といって、数週間から数ヶ月かけて、少しずつ薬の量を減らしていく方法が取られます。例えば、毎日飲んでいた薬を一日おきにしたり、錠剤を半分に割って量を減らしたりと、体の離脱症状を最小限に抑えながら、ゆっくりと薬からの卒業を目指します。

不眠症の治療目標は、単に薬で眠れるようになることではありません。最終的には、薬に頼らなくても、生活習慣の改善やストレス対処法などを通じて、自力で質の良い睡眠がとれるようになることです。 睡眠薬はそのための「杖」のようなものです。杖をいつ、どのように手放していくかについては、専門家である医師と二人三脚で慎重に進めていくことが、治療を成功させるための鍵となります。

市販で買えるおすすめの睡眠改善薬3選

慢性的な不眠ではなく、「出張や旅行で環境が変わり眠れない」「大切なプレゼンの前で緊張して寝付けない」といった一時的な不眠症状に悩む場合、市販の「睡眠改善薬」が助けになることがあります。これらは医療用の睡眠薬とは異なり、抗ヒスタミン薬の眠くなる副作用を応用したものです。ここでは、代表的な3つの製品について、公式サイトの情報を基にその特徴を紹介します。

【重要】これらの薬は、あくまで「一時的な不眠」に対するものです。不眠が2~3日以上続く場合は、自己判断で服用を続けず、必ず医療機関を受診してください。 また、緑内障や前立腺肥大の診断を受けている方、妊娠中・授乳中の方、15歳未満の方、日常的に車の運転をする方は使用できません。必ず添付文書をよく読んでから使用してください。

| 製品名 | メーカー | 主な有効成分 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ① ドリエル | エスエス製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 睡眠改善薬の代表的な製品。不規則な生活やストレスによる一時的な不眠に。 |

| ② ネオデイ | 大正製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 眠りが浅い、寝つきが悪いといった一時的な不眠症状を緩和する。 |

| ③ リポスミン | 皇漢堂製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | ジェネリック医薬品に近く、コストパフォーマンスに優れる。効能・効果は他剤と同様。 |

① ドリエル(エスエス製薬)

ドリエルは、日本で初めて発売された睡眠改善薬として、高い知名度を誇る製品です。テレビCMなどで見かけたことがある方も多いでしょう。

- 有効成分: ジフェンヒドラミン塩酸塩

- アレルギー症状を抑える抗ヒスタミン成分で、その副作用である眠気を応用しています。脳内の覚醒物質であるヒスタミンの働きを抑えることで、寝つきをサポートします。

- 特徴:

- 寝つきが悪い、眠りが浅いといった、一時的な不眠症状の緩和を目的としています。

- 服用後、比較的速やかに効果が現れ、自然に近い眠りへと導くとされています。

- 「ドリエル」と、鎮静作用のあるハーブなどを配合した「ドリエルEX」の2種類があります。

- 用法・用量:

- 成人(15歳以上)、1日1回2錠を就寝前に水またはぬるま湯で服用します。

- 注意点:

- 服用後、翌日まで眠気が続いたり、だるさを感じることがあるため、運転や機械の操作は避ける必要があります。

- 連用は避け、2~3回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談することが推奨されています。

参照:エスエス製薬株式会社 公式サイト

② ネオデイ(大正製薬)

ネオデイは、リポビタンDなどで知られる大正製薬が販売する睡眠改善薬です。ドリエルと同様に、ジフェンヒドラミン塩酸塩を有効成分としています。

- 有効成分: ジフェンヒドラミン塩酸塩

- ドリエルと同成分であり、作用機序も同じです。中枢神経に作用して一時的な不眠症状を緩和します。

- 特徴:

- 多忙な毎日を送る方の、ストレスなどによる一時的な不眠の緩和をターゲットにしています。

- 寝つきが悪い時や眠りが浅い時のみの服用で、症状の回復を助けます。

- 小さな錠剤で飲みやすいように工夫されています。

- 用法・用量:

- 成人(15歳以上)、1日1回2錠を就寝前に服用します。

- 注意点:

- 基本的な注意点はドリエルと同様です。アルコールとの併用や、他の催眠鎮静薬、かぜ薬などとの併用はできません。

- 慢性的な不眠に使用する薬ではないことを理解し、短期的な使用に留めることが重要です。

参照:大正製薬株式会社 公式サイト

③ リポスミン(皇漢堂製薬)

リポスミンは、ジェネリック医薬品を多く手掛ける皇漢堂製薬から販売されている睡眠改善薬です。

- 有効成分: ジフェンヒドラミン塩酸塩

- 先行する製品と同様、抗ヒスタミン成分を主成分としています。

- 特徴:

- 効能・効果はドリエルやネオデイと同じですが、比較的安価で提供されていることが多く、コストパフォーマンスに優れています。

- 「一時的な不眠症状の緩和」という目的は全く同じであり、有効成分も同量配合されているため、効果に本質的な違いはありません。

- 用法・用量:

- 成人(15歳以上)、1日1回2錠を就寝前に服用します。

- 注意点:

- 安価であるからといって、安易に長期間使用することは避けるべきです。使用上の注意は他の睡眠改善薬と全く同じであり、あくまで一時的な症状緩和のための薬であることを忘れてはいけません。

- 不眠に悩む根本的な原因(ストレス、生活習慣など)の解決にはならないため、症状が続く場合は専門医への相談が必要です。

これらの市販薬は手軽に入手できますが、それはあくまで「対症療法」です。もしあなたが慢性的な不眠に悩んでいるのであれば、市販薬でごまかすのではなく、睡眠の専門家である医師に相談することが、快眠への一番の近道です。

睡眠薬に関するよくある質問

睡眠薬の服用を検討している方や、すでに服用中の方が抱える疑問や不安は少なくありません。ここでは、特によく寄せられる質問に対して、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

Q. 睡眠薬は毎日飲んでも問題ないですか?

A. 医師の指示に基づいているのであれば、毎日服用しても問題ありません。

不眠症の治療では、症状が安定するまで、あるいは原因となっているストレスなどが軽減されるまで、毎日の服用を指示されることが一般的です。医師は、薬の効果と副作用のバランスを常にモニタリングしながら、治療を進めていきます。自己判断で飲んだり飲まなかったりすると、かえって症状が不安定になり、治療が長引いてしまう可能性があります。まずは、医師の指示通りにきちんと服用を続けることが大切です。

ただし、「漫然と長期間、同じ薬を同じ量で飲み続ける」ことは推奨されません。 治療の目標は、最終的に薬なしで眠れるようになることです。症状が改善してきたら、医師と相談の上で、薬の量を少しずつ減らしたり(減薬)、服用を中止したり(断薬)することを検討していきます。

定期的な診察の際には、「最近の睡眠の様子」「日中の眠気の有無」「他に気になる症状はないか」などを正直に伝え、常に治療方針を見直していく姿勢が重要です。「いつかはやめる」という目標を医師と共有しながら、治療に取り組むことが望ましいでしょう。

Q. 睡眠薬に依存性はありますか?

A. 薬の種類によっては、依存性が生じる可能性があります。しかし、適切に使用すればリスクは管理できます。

依存性のリスクは、睡眠薬の種類によって大きく異なります。

- リスクが比較的高い: ベンゾジアゼピン系の睡眠薬は、長期間の使用により精神的・身体的依存を形成しやすいとされています。

- リスクが中程度: 非ベンゾジアゼピン系の薬は、ベンゾジアゼピン系よりはリスクが低いとされていますが、ゼロではありません。

- リスクが極めて低い: メラトニン受容体作動薬やオレキシン受容体拮抗薬といった新しいタイプの薬は、依存性がほとんどない(あるいは極めて低い)とされています。

このように、最近の不眠症治療では、依存性の少ない薬が第一選択となる傾向にあります。しかし、どの薬であっても、依存性を避けるための最も重要なポイントは、「医師の指示通りに使用し、自己判断で増量・中断しないこと」です。

もし、ご自身が「薬がないと不安だ」「薬の量がだんだん増えてきた」と感じる場合は、一人で抱え込まず、すぐに主治医に相談してください。依存性の少ない薬への変更や、減薬のサポート、あるいはカウンセリングといった別の方法を一緒に考えてくれます。依存性を過度に恐れるあまり、必要な治療を避けることも問題です。リスクを正しく理解し、専門家と協力して管理していくことが大切です。

Q. 睡眠薬はどこでもらえますか?

A. 睡眠薬は医療用医薬品であるため、医師の診察と処方箋が必要です。

不眠症を専門的に診療しているのは、「精神科」や「心療内科」です。これらの診療科では、睡眠に関する詳細な問診や、背景にある心理的な問題なども含めて、総合的な診断と治療を行ってくれます。

しかし、「精神科に行くのは少しハードルが高い」と感じる方もいるかもしれません。その場合は、まずはかかりつけの「内科」や「一般内科」に相談してみるのも良いでしょう。多くの内科医は、一般的な不眠症の初期対応に関する知識を持っており、比較的副作用の少ない睡眠薬を処方してくれたり、必要に応じて専門医を紹介してくれたりします。

最近では、「睡眠外来」や「睡眠クリニック」といった、睡眠障害を専門に扱う医療機関も増えています。こうした施設では、睡眠時無呼吸症候群の検査(PSG検査)など、より専門的な検査を受けることも可能です。

重要なのは、一人で悩まずに、まずは医療の専門家にアクセスすることです。「眠れない」という悩みは、決して特別なことではありません。 どの診療科であっても、あなたの悩みに耳を傾け、解決への道筋を示してくれるはずです。

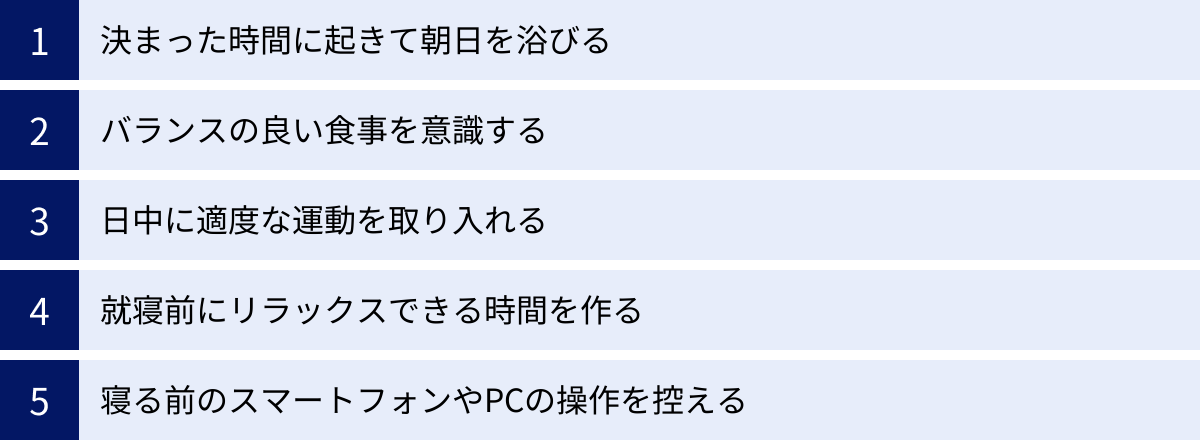

薬に頼らないためのセルフケア

睡眠薬は不眠症の有効な治療法ですが、薬だけに頼るのではなく、日々の生活習慣を見直す「睡眠衛生」を実践することが、根本的な解決には不可欠です。薬物療法と並行してセルフケアに取り組むことで、薬の効果を高め、将来的には薬からの卒業を目指すことができます。ここでは、今日から始められる質の高い睡眠のためのセルフケアを紹介します。

決まった時間に起きて朝日を浴びる

私たちの体には、約24時間周期の「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。 このリズムが乱れると、夜になっても眠くならなかったり、朝すっきりと起きられなくなったりします。

この体内時計をリセットする最も強力なスイッチが「太陽の光」です。毎朝、できるだけ同じ時間に起き、カーテンを開けて15~30分ほど朝日を浴びる習慣をつけましょう。曇りや雨の日でも、屋外の光には十分なリセット効果があります。

朝の光を浴びると、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌が止まり、頭と体が活動モードに切り替わります。そして、光を浴びてから約14~16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まり、自然な眠気が訪れるのです。休日も平日と同じ時間に起きるのが理想ですが、難しい場合でも起床時刻のズレは2時間以内にとどめるようにしましょう。

バランスの良い食事を意識する

食事の内容も睡眠の質に影響します。特に、睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となる「トリプトファン」という必須アミノ酸を意識的に摂取することがおすすめです。トリプトファンは、日中に脳内で「セロトニン(精神を安定させる物質)」に変わり、夜になるとメラトニンに変化します。

トリプトファンは、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)、大豆製品(豆腐、納豆、味噌)、バナナ、ナッツ類などに多く含まれています。これらの食材を、特に朝食で摂ると、夜の快眠に繋がりやすくなります。

また、夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。寝る直前に食事をすると、消化活動のために胃腸が働き続け、眠りが浅くなる原因になります。

日中に適度な運動を取り入れる

日中に適度な運動をすると、心地よい疲労感が得られ、夜の寝つきが良くなります。 また、運動によって一時的に上昇した体温(深部体温)が、夜にかけて下がっていく過程で、強い眠気が誘発されることも分かっています。

ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動が効果的ですが、無理のない範囲で続けることが大切です。まずは、エレベーターを階段にする、一駅手前で降りて歩くなど、日常生活の中で体を動かす機会を増やすことから始めてみましょう。

ただし、就寝直前の激しい運動は逆効果です。交感神経が活発になり、体温も上昇してしまうため、脳が興奮して眠りにくくなります。運動は、就寝の3時間以上前までに行うのがおすすめです。

就寝前にリラックスできる時間を作る

心と体が興奮状態のままでは、スムーズに眠りにつくことはできません。就寝前の1~2時間は、自分なりの方法でリラックスする「入眠儀式」の時間と決めましょう。

- ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる: 38~40℃程度のお湯に15~20分浸かると、副交感神経が優位になりリラックスできます。また、入浴で上がった深部体温が下がるタイミングで眠気が訪れます。

- 心地よい音楽を聴く: クラシックやヒーリングミュージックなど、自分が落ち着ける音楽を聴く。

- アロマテラピー: ラベンダーやカモミールなど、鎮静作用のあるアロマオイルの香りを楽しむ。

- 軽いストレッチ: 体の緊張をほぐす軽いストレッチやヨガを行う。

- 読書: 難しい内容ではなく、心穏やかになれるような本を読む。

自分に合ったリラックス法を見つけ、毎日続けることで、「これをしたら眠る時間」という条件付けが脳にインプットされ、入眠がスムーズになります。

寝る前のスマートフォンやPCの操作を控える

現代人にとって最も重要なセルフケアの一つが、就寝前のデジタルデバイスの使用を控えることです。スマートフォンやPC、タブレットの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に似た強い光であり、体内時計を狂わせる大きな原因となります。

夜にブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。その結果、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。

また、SNSやニュースサイト、ゲームなどは、内容そのものが脳を興奮させ、交感神経を優位にしてしまいます。少なくとも就寝の1時間前には、スマートフォンの電源を切るか、手の届かない場所に置くことを習慣にしましょう。

これらのセルフケアは、すぐに劇的な効果が現れるものではありません。しかし、根気強く続けることで、睡眠の質は着実に向上していきます。薬と上手に付き合いながら、自分自身の力で眠る力を取り戻していきましょう。

まとめ

この記事では、睡眠薬の効き目の時間を中心に、その種類、選び方、副作用、そして安全な使用法について網羅的に解説してきました。

最後に、本記事の重要なポイントを振り返ります。

- 睡眠薬には医師が処方する「医療用睡眠薬」と市販の「睡眠改善薬」があり、全く異なる薬である。

- 睡眠薬の効果の持続時間は「血中濃度半減期」で判断し、超短時間型・短時間型・中間型・長時間型の4タイプに分けられる。

- 「入眠障害」には超短時間型、「中途覚醒」には短時間〜中間型、「早朝覚醒」には中間〜長時間型と、不眠の症状に合わせて薬が選択される。

- 作用機序にも違いがあり、依存性のリスクが極めて低い新しいタイプの薬(メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬)も登場している。

- 副作用には持ち越し、ふらつき、健忘、依存性などがあり、リスクを理解して医師の管理下で服用することが不可欠。

- 服用する際は、「医師の指示通りの服用」「アルコールとの併用禁止」「服用後の運転禁止」「自己判断での中止禁止」を必ず守る必要がある。

- 薬だけに頼らず、生活習慣を見直す「睡眠衛生」を実践することが、不眠の根本的な解決に繋がる。

睡眠薬は、不眠という辛い症状を和らげるための強力な味方です。しかし、それはあくまで治療の一環であり、魔法の薬ではありません。その効果を最大限に引き出し、リスクを最小限に抑えるためには、薬の特性を正しく理解し、医師と密に連携を取りながら、治療に取り組む姿勢が何よりも大切です。

そして、薬による治療と並行して、生活習慣の改善という地道な努力を続けることが、質の高い睡眠を取り戻し、健やかな毎日を送るための王道と言えるでしょう。

もし今、あなたが睡眠について深刻な悩みを抱えているなら、一人で抱え込まずに、ぜひ一度、専門の医療機関に相談してみてください。あなたの悩みに寄り添い、最適な解決策を一緒に見つけてくれるはずです。