「毎日ちゃんと寝ているはずなのに、なぜか日中眠い」「休日に昼まで寝てしまう」。このような経験に心当たりがある方は、知らず知らずのうちに「睡眠負債」を抱えているのかもしれません。睡眠負債は、日々のわずかな睡眠不足が借金のように積み重なった状態を指し、心身にさまざまな悪影響を及ぼすことが知られています。

この記事では、睡眠負債とは何かという基本的な知識から、ご自身の睡眠負債を把握するためのセルフチェックや計算方法、そして最も気になる「解消までにかかる時間」や効果的な返済方法まで、網羅的に解説します。単に長く寝るだけではない、科学的根拠に基づいた睡眠の質を高める具体的なアプローチも紹介しますので、ぜひ最後までご覧いただき、心身ともに健やかな毎日を取り戻すための一歩を踏み出してください。

目次

睡眠負債とは

睡眠負債とは、自分にとって理想的な睡眠時間と、実際の睡眠時間との間に生じる差(不足分)が、まるで借金のように日々蓄積していく状態を指す言葉です。この概念は、スタンフォード大学睡眠生体リズム研究所の西野精治教授によって提唱され、広く知られるようになりました。

例えば、毎日1時間の睡眠不足が続けば、1週間で7時間、1ヶ月で約30時間もの「負債」が溜まる計算になります。この負債は、単なる寝不足とは異なり、自分では気づきにくい「慢性的」な状態であることが特徴です。多くの人は、日中の眠気や集中力の低下といった症状を「年のせい」「疲れが溜まっているだけ」と片付けてしまいがちですが、その根本的な原因が睡眠負債にあるケースは少なくありません。

睡眠負債が深刻なのは、本人の自覚がないまま、脳のパフォーマンスが著しく低下している点にあります。ある研究では、睡眠時間を6時間に制限した状態を2週間続けると、脳の機能は2日間徹夜した人と同程度まで低下することが示されています。しかし、被験者自身は「少し眠い」と感じる程度で、パフォーマンスがそこまで落ちているとは自覚していませんでした。これは、睡眠不足の状態に脳が「慣れて」しまい、正常な判断ができなくなっていることを意味します。まるで、酔っ払った人が「自分は酔っていない」と言うのに似ています。

では、そもそも理想的な睡眠時間とはどのくらいなのでしょうか。一般的に成人は7〜9時間が推奨されていますが、これには大きな個人差があります。遺伝的に6時間程度の睡眠で健康を維持できる「ショートスリーパー」と呼ばれる人もいますが、その割合は人口の1%未満と非常に稀です。同様に、9時間以上の睡眠が必要な「ロングスリーパー」も存在します。多くの人が自らをショートスリーパーだと誤解していますが、実際には単なる睡眠不足を我慢しているに過ぎない場合がほとんどです。

年齢によっても必要な睡眠時間は変化します。新生児は14〜17時間、学齢期の子供は9〜11時間、ティーンエイジャーは8〜10時間と、成長期には多くの睡眠が必要です。そして成人期を経て、高齢になると睡眠は浅くなり、必要な時間もやや短くなる傾向があります。(参照:National Sleep Foundation)

現代社会は、睡眠負債を蓄積させやすい要因に満ちています。24時間稼働する社会、長時間労働、通勤時間、スマートフォンやインターネットによる夜型の生活、人間関係のストレスなど、私たちの睡眠を妨げる要素は数え切れません。こうした環境の中で、私たちは意識的に睡眠を確保し、その質を高めていく必要があります。

睡眠負債の概念を理解することは、自身の健康状態を正しく評価し、適切な対策を講じるための第一歩です。「眠気は能力不足の表れではなく、身体からのSOSサインである」と捉え直し、日々の睡眠習慣を見直すことが、パフォーマンスの向上と長期的な健康維持に繋がります。この後の章では、ご自身の睡眠負債のレベルを把握する方法や、その具体的な解消法について詳しく解説していきます。

まずは睡眠負債をセルフチェック

睡眠負債は自覚しにくいという性質があるため、まずは客観的な指標で自身の状態をチェックすることが重要です。これから挙げる項目にどれくらい当てはまるかを確認し、ご自身の「睡眠の健康状態」を把握してみましょう。多くの項目に当てはまるほど、睡眠負債が溜まっている可能性が高いと言えます。

以下のチェックリストは、睡眠負債が蓄積した際によく見られるサインをまとめたものです。あくまで簡易的な目安ですが、現状を認識するきっかけとしてご活用ください。

| チェック項目 | 詳細な解説 |

|---|---|

| □ 日中の活動中に、強い眠気に襲われることがある | 会議中やデスクワーク中、車の運転中など、本来起きていなければならない状況でうとうとしてしまうのは、睡眠が足りていない明確なサインです。特に、座ってから5分以内に眠ってしまうような場合は、重度の睡眠負債が疑われます。 |

| □ 休日は平日より2時間以上長く寝てしまう | 「寝だめ」と呼ばれるこの行動は、平日に蓄積した睡眠負債を体が返済しようとしている証拠です。週末にまとめて寝ることで一時的にスッキリするかもしれませんが、根本的な解決にはならず、むしろ体内時計を乱す原因にもなります。 |

| □ ベッドに入るとすぐに(5分以内に)眠りに落ちる | 「寝つきが良い」とポジティブに捉えがちですが、これは「気絶するように眠っている」状態であり、極度の睡眠不足を示唆するサインです。健康な状態であれば、ベッドに入ってから15〜20分程度で穏やかに入眠するのが理想とされています。 |

| □ 朝、目覚ましが鳴ってもなかなか起きられない | 目覚ましを何度もスヌーズしないと起きられない、あるいは目覚ましが鳴ったことに気づかないことがある場合、睡眠の量や質が不足している可能性があります。睡眠が十分であれば、目覚ましの少し前などに自然と目が覚めることもあります。 |

| □ 起床時に頭が重く、熟睡感がない | 十分な時間寝たはずなのに、朝から疲労感が残っている、頭がスッキリしないといった状態は、睡眠の質が低いことを示しています。睡眠中に脳や体が十分に休息・回復できていない可能性があります。 |

| □ 集中力が続かず、簡単なミスが増えた | 睡眠負債は、脳の前頭前野の働きを低下させます。これにより、注意力の維持、論理的思考、計画の実行といった認知機能が著しく損なわれます。仕事や勉強でのケアレスミスが増えたり、話の内容が頭に入ってこなかったりするのは典型的な症状です。 |

| □ 以前よりもイライラしやすくなったと感じる | 睡眠不足は、感情を司る脳の扁桃体の活動を過剰にします。そのため、些細なことで腹を立てたり、不安になったり、気分が落ち込みやすくなったりします。感情のコントロールが難しいと感じる場合、睡眠負債が影響しているかもしれません。 |

| □ 最近、風邪をひきやすくなった、または治りにくい | 睡眠は、免疫システムの維持に不可欠です。睡眠負債が溜まると、ウイルスや細菌と戦う免疫細胞の働きが弱まり、感染症にかかりやすくなります。また、体力の回復も遅れるため、一度ひいた風邪が長引く傾向があります。 |

| □ 甘いものや脂っこいもの、炭水化物を無性に欲する | 睡眠不足は、食欲をコントロールするホルモンのバランスを乱します。食欲を増進させる「グレリン」が増加し、食欲を抑制する「レプチン」が減少するため、高カロリーな食品を過剰に摂取しやすくなります。 |

| □ 休日の日中に昼寝をしないと体がもたない | 週末の午後に、強い眠気に襲われて長時間昼寝をしてしまうのは、体が限界に達しているサインです。15〜20分程度の計画的な昼寝(パワーナップ)は効果的ですが、それを超える長時間の昼寝は、深刻な睡眠負債の表れと言えます。 |

これらのチェックリストで3つ以上当てはまる場合は、睡眠負債が蓄積し始めているサインと考えられます。5つ以上当てはまった方は、心身のパフォーマンスがかなり低下している可能性があり、積極的な対策が必要です。

もちろん、これらの症状は他の健康問題やストレスが原因である可能性もあります。しかし、現代人の多くが抱える不調の根底に睡眠の問題が隠れていることは非常に多いのが実情です。

このセルフチェックは、自分自身の生活習慣を客観的に見つめ直すための出発点です。もし多くの項目に心当たりがあったとしても、悲観する必要はありません。問題を正しく認識することこそが、解決への第一歩です。次の章では、この睡眠負債をより具体的に「計算」する方法について掘り下げていきます。セルフチェックの結果と合わせて、ご自身の睡眠状況を多角的に評価していきましょう。

睡眠負債の計算方法

セルフチェックで睡眠負債の可能性に気づいたら、次にその「負債額」がどのくらいなのかを具体的に計算してみましょう。この計算によって、自分が毎日どれくらいの睡眠を「借金」しているのかが可視化され、対策を立てる上での具体的な目標設定に役立ちます。

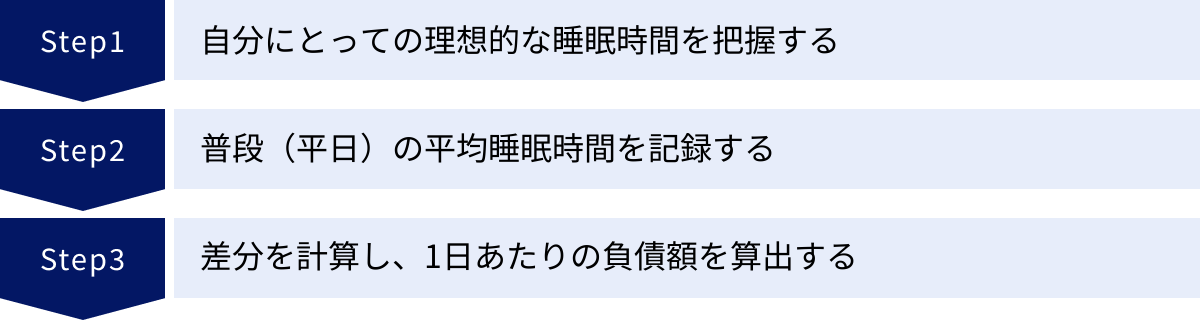

睡眠負債の計算は、以下の3つのステップで進めます。

ステップ1:自分にとっての理想的な睡眠時間を把握する

まず、自分自身の体が本来必要としている睡眠時間(理想睡眠時間)を知る必要があります。前述の通り、これは個人差が大きいため、一般的な推奨時間(7〜9時間)を鵜呑みにするのではなく、自分自身の体で確かめるのが最も正確です。

理想睡眠時間を把握する最も効果的な方法は、「休暇などを利用して、目覚まし時計を使わずに自然に目が覚めるまで眠る」というものです。これを数日間から1週間程度続けると、徐々に睡眠時間が一定の値に収束してきます。その安定した睡眠時間が、あなたの理想睡眠時間に近いと考えられます。

具体的な手順は以下の通りです。

- ゴールデンウィークや年末年始など、比較的長く休みが取れる期間を選びます。

- 期間中は、就寝時間をできるだけ一定に保ちます。夜更かしは避けましょう。

- 目覚まし時計を一切かけずに、自然に目が覚めるのを待ちます。

- 目が覚めたら、無理に二度寝せず、すぐに起きて活動を開始します。

- 毎日の睡眠時間を記録します。

最初の数日は、溜まっていた睡眠負債を返済するために10時間以上眠ってしまうこともあるかもしれません。しかし、4〜5日目以降になると、毎日ほぼ同じくらいの時間で自然に目が覚めるようになるはずです。その収束した時間が、あなたの遺伝子レベルで定められた理想の睡眠時間です。例えば、毎日8時間15分程度で安定的に起きられるようになった場合、それがあなたの理想睡眠時間となります。

ステップ2:普段(平日)の平均睡眠時間を記録する

次に、仕事や学校がある普段の日の平均睡眠時間を正確に把握します。これは、過去1〜2週間の記録から算出するのが良いでしょう。

睡眠時間を記録する方法には、以下のようなものがあります。

- 手帳やノートに記録する: 就寝時刻と起床時刻を手書きで記録するシンプルな方法です。

- スマートフォンのアプリを利用する: 多くの睡眠記録アプリがあり、就寝・起床時刻を入力するだけで自動的に睡眠時間を計算してくれます。

- ウェアラブルデバイス(スマートウォッチなど)を活用する: 加速度センサーや心拍数センサーにより、実際に眠っていた時間をより正確に測定できます。浅い睡眠、深い睡眠、レム睡眠といった睡眠の質に関するデータも取得できるため、非常に有用です。

重要なのは、「ベッドに入っていた時間」ではなく、「実際に眠っていた時間」を記録することです。ベッドに入ってから寝付くまでの時間や、夜中に目が覚めていた時間は除いて計算するのがより正確です。

ステップ3:差分を計算し、1日あたりの負債額を算出する

最後に、ステップ1で把握した「理想睡眠時間」と、ステップ2で算出した「平日の平均睡眠時間」の差を計算します。これが、あなたの1日あたりの睡眠負債額です。

計算式: 睡眠負債 = 理想睡眠時間 – 平日の平均睡眠時間

【具体例:Aさんの場合】

- ステップ1: 長期休暇中に計測した結果、Aさんの理想睡眠時間は「8時間」であることが判明した。

- ステップ2: 過去2週間の平日の睡眠時間を記録したところ、平均は「6時間30分」だった。

- ステップ3: 計算式に当てはめる。

- 8時間00分(理想) – 6時間30分(実際) = 1時間30分

この結果、Aさんは平日1日あたり1時間30分の睡眠負債を抱えていることがわかります。これは、1週間(平日5日間)で7時間30分、1ヶ月(平日20日間)で30時間もの巨大な負債になることを意味します。

この計算方法には注意点もあります。第一に、これはあくまで「時間」という量的な側面のみを評価したものであり、睡眠の「質」は考慮されていません。たとえ8時間眠っていても、睡眠時無呼吸症候群があったり、寝室の環境が悪かったりすれば、質の高い睡眠は得られず、実質的な睡眠負債は蓄積していきます。

また、日々の体調や活動量によっても必要な睡眠時間は微妙に変動します。そのため、計算結果は絶対的なものではなく、あくまで自身の生活習慣を見直すための「目安」として捉えることが大切です。

しかし、この計算を通じて自身の睡眠不足を具体的な「数値」として認識することは、行動変容を促す上で非常に強力な動機付けとなります。まずはこの計算を試してみて、自分の睡眠の現状を客観的に把握することから始めてみましょう。

睡眠負債がもたらす心身への悪影響

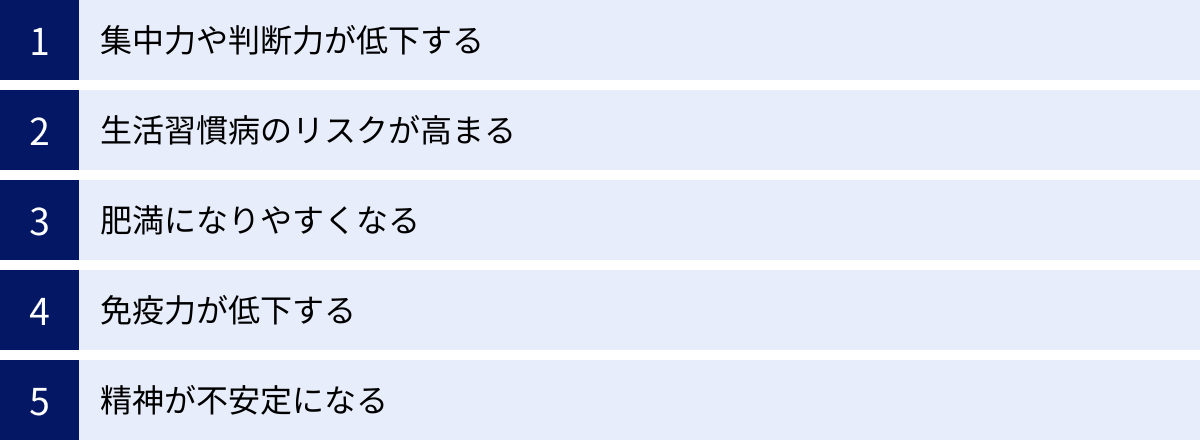

睡眠負債は、単なる日中の眠気だけでなく、私たちの心と体に深刻かつ多岐にわたる悪影響を及ぼします。その影響は、認知機能の低下といった短期的なものから、生活習慣病のリスク増大といった長期的なものまで様々です。ここでは、睡眠負債が引き起こす代表的な悪影響を5つの側面に分けて詳しく解説します。

集中力や判断力が低下する

睡眠負債による最も直接的で、多くの人が実感しやすい影響が、脳のパフォーマンス低下です。特に、思考や判断、計画、創造性などを司る「前頭前野」の機能が著しく損なわれます。

十分な睡眠が取れていない脳は、エネルギーが枯渇し、神経細胞間の情報伝達がスムーズに行えなくなります。その結果、以下のような症状が現れます。

- 注意散漫: 物事に集中できず、些細なことで注意が逸れてしまう。

- 作業記憶(ワーキングメモリ)の低下: 短期的に情報を記憶し、処理する能力が落ちるため、会話の内容をすぐに忘れたり、複数のタスクを同時にこなせなくなったりする。

- 判断力の鈍化: 物事の優先順位をつけたり、複雑な状況で最適な選択をしたりすることが困難になる。リスクを過小評価し、衝動的な判断を下しやすくなる。

- 創造性の欠如: 新しいアイデアを思いついたり、柔軟な発想をしたりすることが難しくなる。

ペンシルベニア大学が行った有名な研究では、被験者を「8時間睡眠」「6時間睡眠」「4時間睡眠」のグループに分け、14日間にわたって認知能力テストを実施しました。その結果、6時間睡眠を続けたグループは、実験終了時には丸2日間徹夜した人と同レベルまで認知機能が低下していました。さらに深刻なのは、被験者自身はそのパフォーマンス低下をほとんど自覚していなかった点です。

これは、ビジネスパーソンにとっては生産性の低下や重大な判断ミスに、ドライバーにとっては交通事故に、医療従事者にとっては医療過誤に直結する、非常に危険な状態と言えます。自覚なき能力低下こそ、睡眠負債の最も恐ろしい側面の一つなのです。

生活習慣病のリスクが高まる

睡眠負債は、将来の健康を脅かす重大なリスク因子でもあります。慢性的な睡眠不足は、体の内部で静かにダメージを蓄積させ、高血圧、2型糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病の発症リスクを顕著に高めることが数多くの研究で明らかになっています。

そのメカニズムは複雑ですが、主に以下の2つの要因が関わっています。

- 交感神経の過活動: 睡眠不足の状態では、体を興奮・緊張させる「交感神経」が日中も夜間も優位になりがちです。これにより、血管が収縮して血圧が上昇し、心臓への負担が増加します。長期的にこの状態が続くと、高血圧が慢性化し、動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中のリスクが高まります。

- インスリン抵抗性の増大: 睡眠は、血糖値をコントロールするホルモン「インスリン」の働きにも深く関わっています。睡眠不足になると、インスリンに対する体の感受性が低下する「インスリン抵抗性」という状態が引き起こされます。これにより、血糖値が下りにくくなり、2型糖尿病の発症リスクが大幅に上昇します。ある研究では、健康な若者を一晩4時間睡眠に制限しただけで、インスリンの感受性が著しく低下したと報告されています。

これらの影響は相互に関連し合っており、睡眠負債が長期化するほど、メタボリックシンドロームへと進行する危険性が高まります。健康診断で血圧や血糖値、コレステロール値の異常を指摘された方は、食生活や運動習慣だけでなく、睡眠習慣も見直すことが不可欠です。

肥満になりやすくなる

「寝不足だと太る」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、これには明確な科学的根拠があります。睡眠負債は、食欲をコントロールする2つの重要なホルモンのバランスを崩してしまいます。

- グレリン(食欲増進ホルモン)の増加: 胃から分泌されるホルモンで、脳に「お腹が空いた」というシグナルを送ります。睡眠不足になると、グレリンの分泌量が増加します。

- レプチン(食欲抑制ホルモン)の減少: 脂肪細胞から分泌されるホルモンで、脳に「満腹だ」というシグナルを送り、食欲を抑える働きがあります。睡眠不足になると、レプチンの分泌量が減少します。

つまり、睡眠負債を抱えた体は、「アクセル(グレリン)が強く踏まれ、ブレーキ(レプチン)が効きにくい」状態になり、必要以上に食べてしまう傾向が強まるのです。

さらに、睡眠不足の脳は、報酬系の働きが活発になり、高カロリーで高脂肪、高糖質なジャンクフードを特に欲するようになります。冷静な判断力が低下しているため、健康的な食事を選ぶ意志力も弱まりがちです。

消費エネルギーの面でも、日中の活動量が低下し、基礎代謝も落ちる傾向があるため、摂取カロリーが消費カロリーを上回りやすくなります。このように、睡眠負債は「摂取カロリーの増加」と「消費カロリーの減少」の両面から肥満を強力に促進するのです。

免疫力が低下する

睡眠は、私たちの体を外部の病原体から守る「免疫システム」を維持・強化するために極めて重要な役割を担っています。睡眠中には、サイトカインと呼ばれる免疫物質が活発に分泌され、ウイルスや細菌に感染した細胞を攻撃するT細胞やNK(ナチュラルキラー)細胞といった免疫細胞が活性化されます。

しかし、睡眠負債が蓄積すると、この免疫システムが正常に機能しなくなります。免疫細胞の数や活動性が低下し、体を守る「軍隊」が弱体化してしまうのです。

その結果、以下のような問題が生じます。

- 風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなる。

- 一度かかった病気が治りにくく、長引きやすくなる。

- ワクチンを接種した際の抗体産生能力が低下し、十分な効果が得られないことがある。

カリフォルニア大学の研究では、睡眠時間が6時間未満の人は、7時間以上の人に比べて風邪をひくリスクが4.2倍も高いことが示されました。日々の健康を維持し、病気に負けない体を作るためには、十分な睡眠による免疫力の強化が欠かせません。

精神が不安定になる

睡眠とメンタルヘルスは、表裏一体の関係にあります。睡眠負債は、脳の感情コントロール機能を直撃し、精神的な安定を大きく揺るがします。

特に影響を受けるのが、不安や恐怖といったネガティブな情動を処理する「扁桃体」です。通常、扁桃体の活動は、理性を司る前頭前野によって適切にコントロールされています。しかし、睡眠不足になると前頭前野の機能が低下するため、扁桃体が過剰に活動し、感情のブレーキが効かなくなってしまいます。

これにより、以下のような精神的な不調が現れやすくなります。

- イライラや怒りっぽさ: 些細なことでカッとなり、感情的な反応をしやすくなる。

- 不安感の増大: 将来のことや些細なことが気になり、過剰に心配してしまう。

- 気分の落ち込み: 物事に対する興味や喜びを感じにくくなり、抑うつ的な気分になる。

- ストレスへの脆弱性: ストレス耐性が低下し、精神的なプレッシャーに弱くなる。

この状態が慢性化すると、不安障害やうつ病といった精神疾患の発症リスクを高めることにも繋がります。逆に、うつ病の患者さんは不眠を訴えることが非常に多く、睡眠障害と精神疾患は相互に悪影響を及ぼし合う悪循環に陥りやすいことが知られています。

心の健康を保つためには、脳を適切に休息させ、感情のバランスを整えるための「睡眠」が、何よりも基本的な土台となるのです。

睡眠負債の解消にかかる時間

睡眠負債が心身にさまざまな悪影響を及ぼすことを理解した上で、次に気になるのは「この借金を返済するには、どれくらいの時間がかかるのか?」という点でしょう。結論から言うと、睡眠負債の解消は一朝一夕にはいかず、計画的かつ長期的な取り組みが必要です。

解消には長期的な取り組みが必要

蓄積した睡眠負債は、まるでクレジットカードの借金返済に似ています。何ヶ月もかけて膨らんだ借金を、一度の週末で完済するのが不可能なように、長期間にわたって蓄積した睡眠負債を、数日の「寝だめ」だけで完全に解消することはできません。

睡眠負債の返済には、2つの側面があります。一つは「眠気」や「疲労感」といった体感的な回復、もう一つは「認知機能」や「注意力」といった脳のパフォーマンスの回復です。

体感的な疲労は、1〜2日しっかり眠るだけでもかなり改善されることがあります。しかし、脳のパフォーマンスが完全に元に戻るには、それよりもずっと長い時間が必要です。ワシントン州立大学の研究によると、慢性的な睡眠不足の状態から回復するために、理想的な睡眠時間(研究では8時間)を続けたとしても、脳の認知機能が完全に正常化するまでには1週間以上かかることが示唆されています。負債の蓄積期間が長ければ長いほど、回復にも相応の期間が必要になると考えられます。

例えば、平日に毎日1時間の睡眠負債を溜めている人がいるとします。この人が負債を解消するには、単純計算で、平日の睡眠時間を毎日1時間増やし、それを1週間続ける必要があります。しかし、これはあくまでマイナスをゼロに戻すための時間であり、実際には体の回復プロセスも考慮すると、さらに時間が必要になる可能性があります。

重要なのは、「特効薬はない」と認識し、焦らずじっくりと取り組む姿勢です。数週間から数ヶ月単位の長期的な視点を持ち、日々の生活習慣を地道に改善していくことが、睡眠負債を根本的に解消するための唯一の道と言えます。

週末の「寝だめ」だけでは解消は難しい

多くの人が睡眠負債の対策として行いがちなのが、週末の「寝だめ」です。平日の睡眠不足を補うために、土日に昼過ぎまで眠るという生活を送っている人も少なくないでしょう。

確かに、週末に長く眠ることは、その週に蓄積した睡眠負債の一部を返済し、一時的に疲労感を和らげる効果はあります。全く何もしないよりはマシ、と言えるかもしれません。しかし、週末の寝だめだけに頼る方法は、根本的な解決策にはならず、むしろ新たな問題を引き起こす危険性をはらんでいます。

その最大の問題点が、「社会的ジェットラグ(ソーシャル・ジェットラグ)」です。これは、平日の起床時刻と休日の起床時刻の間に大きなズレが生じることで、あたかも時差のある海外へ週末だけ旅行しているかのように、体内時計が混乱してしまう状態を指します。

寝だめが逆効果になる理由

週末の寝だめが、睡眠負債の解消法として不十分、あるいは逆効果になりうる理由は主に以下の3つです。

- 体内時計の乱れ: 人間の体には、約24時間周期の「サーカディアンリズム(体内時計)」が備わっており、睡眠と覚醒のリズムをコントロールしています。平日は朝6時に起き、休日は昼12時に起きるという生活を繰り返すと、体内時計は毎週のように東へ西へと強制的にシフトさせられることになります。このズレが大きくなるほど、ホルモンバランスや自律神経の働きが乱れ、さまざまな不調を引き起こします。

- ブルーマンデー(月曜日の不調)の悪化: 週末に夜更かし・朝寝坊をすると、日曜の夜になってもなかなか眠れなくなります。その結果、月曜の朝は寝不足のまま無理やり起きることになり、1週間で最も心身の状態が悪いスタートを切ることになります。これが「ブルーマンデー」の正体であり、週末の寝だめが、かえって翌週の新たな睡眠負債を生み出すという悪循環に繋がります。

- パフォーマンスの完全な回復には至らない: いくつかの研究で、週末に寝だめをしても、平日の睡眠不足によって低下した注意力や認知機能は完全には回復しないことが示されています。一時的に眠気は取れても、脳のパフォーマンスは低いまま月曜日を迎えてしまうのです。

以上の理由から、週末の寝だめは、あくまで「応急処置」に過ぎず、根本的な治療法ではないと理解することが重要です。睡眠負債という慢性的な問題を解決するためには、平日の睡眠時間そのものを確保し、週末の生活リズムの乱れを最小限に抑えるという、より本質的なアプローチが求められます。次の章では、そのための効果的な方法を具体的に紹介していきます。

効果的な睡眠負債の解消法

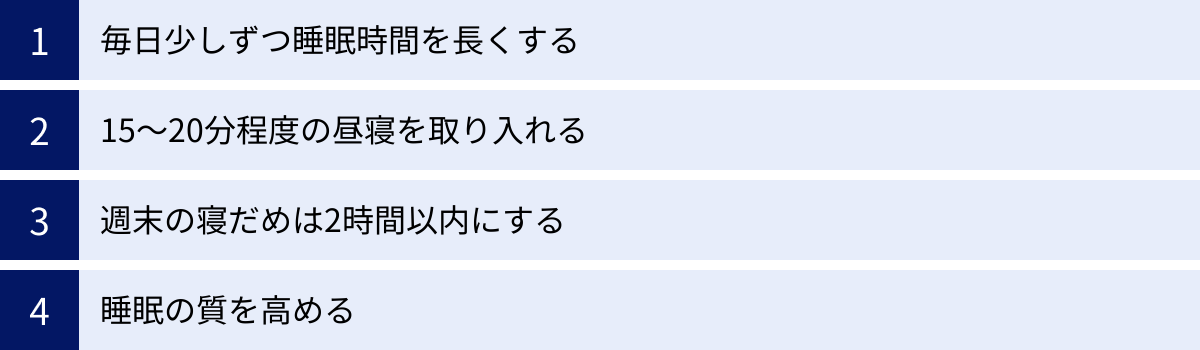

睡眠負債の解消は、長期的な視点に立った計画的な「返済」が必要です。週末の寝だめに頼るのではなく、日々の生活習慣の中に組み込める、持続可能な方法を実践することが鍵となります。ここでは、効果が科学的に示されている4つのアプローチを紹介します。

毎日少しずつ睡眠時間を長くする

最も基本的かつ効果的な方法は、毎日の睡眠時間を少しずつでも良いので、コンスタントに長くしていくことです。借金を少しずつ返済していくイメージです。

いきなり「毎日1時間多く寝る」と高い目標を掲げると、プレッシャーになったり、生活リズムを急に変えるのが難しかったりして挫折しやすくなります。そこでおすすめなのが、「プラス15分」から始めるアプローチです。

例えば、普段の就寝時刻が0時であれば、それを23時45分に早めることからスタートします。これなら、比較的無理なく実行できるのではないでしょうか。まずは1週間、就寝時間を15分早めることを目標にしてみましょう。慣れてきたら、次は30分、45分と、段階的に就寝時間を前倒ししていきます。

起床時間を遅らせる方法もありますが、多くの人は仕事や学校の都合で起床時間を変えるのが難しいでしょう。そのため、夜の時間を工夫して就寝時刻を早めるのが現実的です。夜のスマートフォンを見る時間、テレビを見る時間を少し削って、その分を睡眠に充てる意識を持つことが重要です。

この「少しずつ長くする」アプローチのメリットは、継続しやすく、体内時計への負担も少ない点です。たとえ1日15分でも、1ヶ月続ければ合計で約7.5時間もの睡眠時間を上乗せできます。地道な積み重ねが、着実に睡眠負債を減らしていくことに繋がります。まずは今夜から、いつもの15分前にベッドに入ることを試してみてはいかがでしょうか。

15〜20分程度の昼寝を取り入れる

日中の強い眠気は、睡眠負債が溜まっているサインであり、仕事や勉強のパフォーマンスを著しく低下させます。このような時には、計画的な短い昼寝、いわゆる「パワーナップ」が非常に効果的です。

パワーナップの目的は、午後の認知機能を回復させ、集中力や注意力をリフレッシュすることにあります。その効果はNASAの研究でも実証されており、パイロットのパフォーマンス向上に寄与することが報告されています。

効果的なパワーナップを行うためのポイントは以下の通りです。

| ポイント | 具体的な方法と理由 |

|---|---|

| 時間帯 | 午後3時までに行うのが理想です。人間の覚醒レベルは起床から約8時間後に一度低下するため、ランチ後の時間帯が最適です。これより遅い時間に昼寝をすると、夜の睡眠に悪影響を及ぼす可能性があります。 |

| 長さ | 15分〜20分程度がベストです。この程度の短い睡眠は、深いノンレム睡眠に入る前に目覚めるため、覚醒後の頭がスッキリしやすいのが特徴です。 |

| 注意点 | 30分以上の長い昼寝は避けるようにしましょう。深い睡眠に入ってしまうと、起きた時に「睡眠慣性」と呼ばれる強い眠気や倦怠感が残り、かえってパフォーマンスが低下することがあります。 |

| 環境 | 静かで暗い場所が理想ですが、オフィスのデスクに突っ伏したり、リクライニングチェアを倒したりするだけでも効果はあります。アイマスクや耳栓を使うのも良いでしょう。 |

| 起きる工夫 | 寝過ごさないように、必ずアラームをセットしましょう。 |

さらに効果を高めるテクニックとして、「コーヒーナップ」があります。これは、昼寝の直前にコーヒーや緑茶などカフェインを含む飲み物を摂取する方法です。カフェインは摂取してから約20〜30分後に覚醒効果が現れ始めるため、ちょうど昼寝から目覚めるタイミングで頭がシャキッとし、スッキリと活動を再開できます。

ただし、パワーナップはあくまで日中のパフォーマンスを維持するための補助的な手段であり、夜の睡眠不足を根本的に解消するものではないことを理解しておく必要があります。夜間の十分な睡眠が基本にあってこそ、パワーナップの効果が最大限に発揮されます。

週末の寝だめは2時間以内にする

前述の通り、週末の大幅な寝だめは体内時計を乱し、「社会的ジェットラグ」を引き起こす原因となります。とはいえ、平日に溜まった疲れを週末に少しでも回復させたいと思うのは自然なことです。

そこで推奨されるのが、週末の寝坊を「平日プラス2時間以内」に留めるというルールです。

例えば、平日の起床時刻が朝7時であれば、週末に起きるのは遅くとも朝9時までにする、という具合です。これにより、体内時計のズレを最小限に抑えつつ、ある程度の睡眠時間を補うことができます。

「寝だめ」というよりは「補足睡眠」という意識を持つと良いでしょう。平日5日間で生じた負債(例えば5時間分)を、土日の2日間で1〜2時間ずつ上乗せして補うイメージです。これに加えて、午後に20分程度の昼寝を取り入れれば、体の回復をさらに促すことができます。

重要なのは、「週末もできるだけ平日と同じ時間に起きる」という意識を保つことです。もし寝坊してしまったとしても、ダラダラとベッドで過ごすのではなく、起きたらすぐにカーテンを開けて朝日を浴び、体内時計をリセットするよう努めましょう。週末のリズムの乱れを最小化することが、月曜日の快適なスタートに繋がります。

睡眠の質を高める

睡眠負債の解消には、睡眠の「量(時間)」を増やすことと同時に、睡眠の「質」を高めることが不可欠です。いくら長くベッドにいても、眠りが浅く、途中で何度も目が覚めるようでは、脳と体は十分に休息できません。

睡眠の質を高める上で重要なのは、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)をしっかりと確保することです。この深い睡眠の間に、成長ホルモンが分泌されて体の修復が行われたり、脳の老廃物が除去されたりします。

睡眠の質は、日中の過ごし方や寝る前の習慣、寝室の環境など、さまざまな要因に影響されます。単に睡眠時間を確保するだけでなく、眠りの質を向上させるための具体的な行動を生活に取り入れることで、睡眠負債の返済効率は格段に上がります。次の章では、この「睡眠の質」を具体的に高めるための方法を、より詳しく解説していきます。

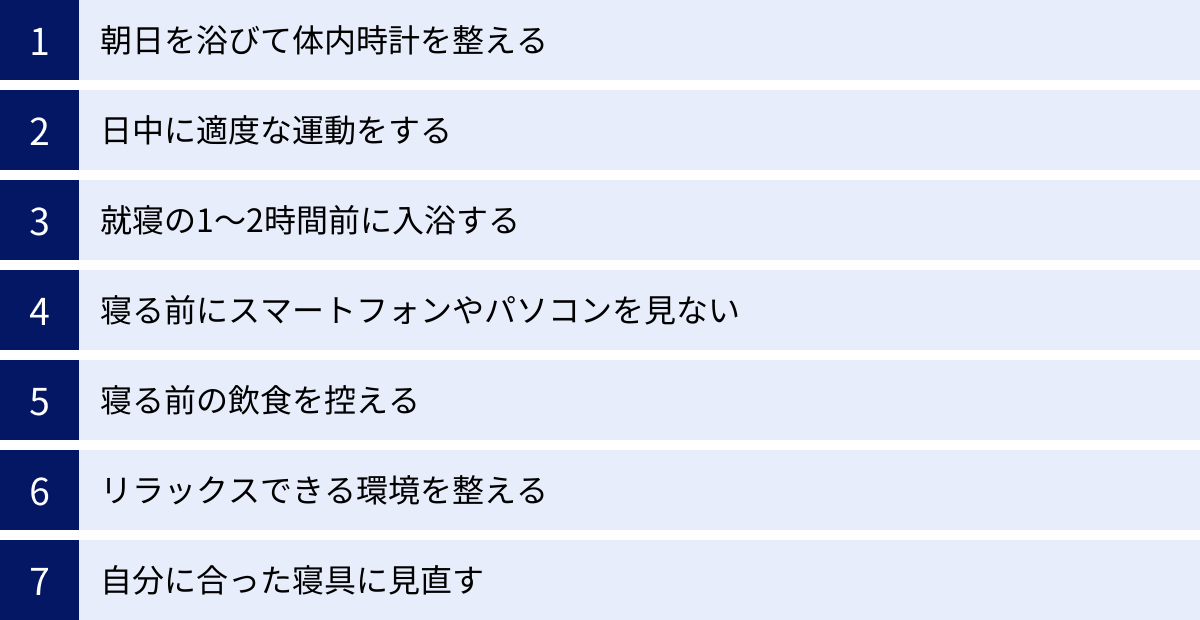

睡眠の質を具体的に高める方法

睡眠負債を効率的に返済するためには、睡眠時間の確保と並行して「睡眠の質」を向上させることが極めて重要です。質の高い睡眠とは、途中で目が覚めることなく、深い眠り(ノンレム睡眠)をしっかり取れている状態を指します。ここでは、科学的根拠に基づいた睡眠の質を高めるための具体的な7つの方法を詳しく解説します。

朝日を浴びて体内時計を整える

質の高い睡眠は、夜寝る時だけでなく、朝起きた瞬間から始まっています。朝、太陽の光を浴びることは、私たちの体内時計をリセットし、正しい睡眠・覚醒リズムを作る上で最も重要な習慣です。

人間の体内時計の周期は、実は24時間よりも少し長いため、毎日リセットしないと少しずつ後ろにズレていってしまいます。このズレを修正してくれるのが、朝の光です。

朝の光を浴びると、脳内で「セロトニン」という神経伝達物質の分泌が活発になります。セロトニンは、日中の覚醒度を高め、精神を安定させる働きがあるため、「幸せホルモン」とも呼ばれます。そして、このセロトニンは、夜になると睡眠を促すホルモン「メラトニン」の材料になります。つまり、朝しっかりセロトニンを分泌させておくことが、夜の自然な眠りに繋がるのです。

【実践のポイント】

- 起床後すぐにカーテンを開け、15〜30分ほど自然の光を浴びましょう。

- ベランダや庭に出たり、窓際で朝食をとったりするのが効果的です。

- 曇りや雨の日でも、室内照明よりはるかに強い光量があるので、屋外の光を浴びる習慣をつけましょう。

日中に適度な運動をする

日中に体を動かす習慣は、夜の睡眠の質を向上させる効果的な方法です。運動には主に2つの効果があります。

- 深部体温のメリハリを作る: 人は、体の中心部の温度(深部体温)が下がるときに眠気を感じます。日中に運動をすると一時的に深部体温が上がり、夜にかけてその体温が下がる際の落差が大きくなるため、スムーズな入眠と深い睡眠が得られやすくなります。

- 心地よい疲労感: 適度な運動による肉体的な疲労は、精神的なストレスを解消し、深い睡眠への欲求を高めます。

【実践のポイント】

- 運動の種類: ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動がおすすめです。激しすぎる運動はかえって交感神経を高ぶらせてしまうため、少し汗ばむ程度で十分です。

- 時間帯: 夕方(午後4時〜6時頃)の運動が最も効果的とされています。この時間帯に体温を上げておくと、就寝時間に向けてスムーズに体温が下降していきます。

- 注意点: 就寝直前の激しい運動は、体温や心拍数を上げてしまい寝つきを悪くするため、避けましょう。ストレッチなどの軽い運動であれば問題ありません。

就寝の1〜2時間前に入浴する

就寝前の入浴は、スムーズな入眠を促すための強力なスイッチとなります。これも「深部体温」のコントロールに関連しています。

入浴によって一時的に深部体温を上げることで、その後の体温低下が急激になり、強い眠気を誘発することができます。シャワーだけで済ませるよりも、湯船にしっかり浸かる方がこの効果は高まります。

【実践のポイント】

- タイミング: 就寝の90分〜120分前に入浴を終えるのが理想です。上がった深部体温がちょうど良い具合に下がってくるタイミングでベッドに入ることができます。

- お湯の温度: 38〜40℃程度のぬるめのお湯にしましょう。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまい、体を覚醒させてしまうので逆効果です。

- 入浴時間: 15分程度、リラックスして浸かるのがおすすめです。

寝る前にスマートフォンやパソコンを見ない

現代人にとって最も難しい課題の一つかもしれませんが、睡眠の質を著しく低下させる大きな要因が、寝る前のデジタルデバイスの使用です。

スマートフォンやパソコン、テレビなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。メラトニンは、夜暗くなると分泌が増え、私たちを眠りへと誘う役割を果たします。しかし、寝る直前まで強い光を浴びていると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、メラトニンの分泌を止めてしまうのです。その結果、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。

【実践のポイント】

- 就寝の1〜2時間前には、スマートフォンやパソコンの使用をやめる「デジタル・デトックス」の時間を設けましょう。

- どうしても使用する必要がある場合は、画面の明るさを最低限にしたり、「ナイトモード」やブルーライトカットのアプリ・フィルムを活用したりするのも一つの手です。

- 寝室にはスマートフォンを持ち込まない、というルールを決めるのも非常に効果的です。

寝る前の飲食を控える

就寝直前の食事や特定の飲み物の摂取も、睡眠の質を妨げる原因となります。

- 食事: 寝る直前に食事をすると、消化活動のために胃腸が活発に働くことになり、体が休息モードに入れません。特に、脂っこいものや量の多い食事は消化に時間がかかるため、就寝の3時間前までには済ませておくのが理想です。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強い覚醒作用があり、その効果は4時間以上持続することもあります。敏感な人ではさらに長く影響が残るため、夕方以降の摂取は避けるのが賢明です。

- アルコール: アルコールを飲むと寝つきが良くなるように感じられますが、これは間違いです。アルコールは入眠を助ける一方で、睡眠の後半部分で眠りを浅くし、利尿作用によって中途覚醒を引き起こします。結果として、睡眠の質は全体的に大きく低下します。

リラックスできる環境を整える

安心して眠るためには、心身ともにリラックスできる寝室環境を整えることが大切です。

- 照明: 寝室の照明は、暖色系の間接照明など、光量を抑えたものにしましょう。眠る直前には豆電球も消し、できるだけ真っ暗な状態を作るのが理想です。

- 音: 生活音や騒音が気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシンを活用するのも良いでしょう。

- 香り: ラベンダーやカモミールなど、リラックス効果のあるアロマオイルを焚くのもおすすめです。

- 温度・湿度: 夏は25〜26℃、冬は22〜23℃、湿度は年間を通じて50〜60%程度が快適な睡眠環境とされています。季節に合わせて寝具やエアコンを調整しましょう。

自分に合った寝具に見直す

毎日、体重の全てを預けて体を休める寝具は、睡眠の質を左右する非常に重要な要素です。合わない寝具を使い続けていると、体に負担がかかり、熟睡を妨げる原因となります。

マットレスの選び方

マットレスの最も重要な役割は、体圧を適切に分散させ、立っている時と同じ自然なS字カーブの背骨のラインを睡眠中も保つことです。

- 硬さ: 柔らかすぎるとお尻が沈み込んで腰に負担がかかり(腰痛の原因)、硬すぎると肩や腰などの凸部分に圧力が集中して血行が悪くなります。仰向けに寝た時に、腰とマットレスの間に手のひらがスムーズに入る程度の隙間ができるのが、適度な硬さの目安です。

- 体圧分散性: 体の特定の部分に圧力がかかりすぎないように、体重を均等に支える能力です。これが高いと、血行が妨げられにくく、寝返りもスムーズになります。

- 寝返りのしやすさ: 人は一晩に20〜30回程度の寝返りを打つことで、血行を促進し、体の負担を分散させています。適度な反発力があり、スムーズに寝返りが打てるマットレスを選びましょう。

枕の選び方

枕の役割は、首の骨(頸椎)を支え、マットレスと頭・首の間にできる隙間を埋めることです。

- 高さ: 仰向けに寝た時に、顔の角度がやや下を向く(約5度)くらいが理想です。横向きに寝た場合は、首の骨と背骨が一直線になる高さが良いでしょう。高すぎると首や肩のこり、低すぎるといびきの原因になります。

- 素材: そばがら、羽毛、低反発ウレタン、パイプなど様々な素材があります。通気性、フィット感、手入れのしやすさなど、自分の好みに合わせて選びましょう。

掛け布団の選び方

掛け布団に求められるのは、布団の中の温度と湿度を快適に保つ「寝床内気候」を整えることです。

- 保温性: 軽くて暖かい羽毛布団などが人気ですが、季節に合わせて適切な保温力のものを選びましょう。

- 吸湿・放湿性: 人は寝ている間にコップ1杯分の汗をかくと言われています。汗をしっかり吸収し、それを外に放出する能力が高い素材(羽毛、羊毛、綿など)がおすすめです。

自分に合った寝具への投資は、最高の自己投資です。これらのポイントを参考に、一度ご自身の寝具を見直してみてはいかがでしょうか。

まとめ

本記事では、現代人が抱えがちな「睡眠負債」について、その正体から心身への深刻な影響、そして解消にかかる時間と具体的な返済方法まで、幅広く掘り下げてきました。

最後に、この記事の重要なポイントを改めて確認しましょう。

- 睡眠負債とは、日々のわずかな睡眠不足が借金のように蓄積した状態であり、自覚がないまま脳や体のパフォーマンスを著しく低下させます。

- まずはセルフチェックリストや計算方法を用いて、ご自身の睡眠負債のレベルを客観的に把握することが、問題解決の第一歩です。

- 睡眠負債は、集中力低下、生活習慣病リスクの上昇、肥満、免疫力低下、精神の不安定化など、心身に多岐にわたる悪影響を及ぼします。

- 睡眠負債の解消には、週末の寝だめだけでは不十分であり、長期的な視点での取り組みが必要不可欠です。

- 効果的な解消法は、「①毎日少しずつ睡眠時間を長くする」「②効果的な昼寝を取り入れる」「③週末の寝坊は2時間以内にする」「④睡眠の質を高める」という多角的なアプローチです。

- 睡眠の質を高めるためには、朝日を浴びる、日中に運動する、適切な入浴、寝る前の習慣の見直し、そして自分に合った寝具を選ぶといった具体的な行動が重要です。

睡眠は、食事や運動と並ぶ、私たちの健康を支える最も基本的な土台です。忙しい毎日の中で、睡眠時間を削ってしまいがちですが、それは将来の健康や日中のパフォーマンスを「前借り」しているに過ぎません。

この記事で紹介した知識や方法を参考に、ぜひ今日からご自身の睡眠習慣を見直してみてください。たとえ小さな一歩であっても、それを継続することが、睡眠負債という見えない借金を着実に返済し、心身ともに活力あふれる毎日を取り戻すための最も確実な道筋となるでしょう。