「毎日6時間は寝ているから大丈夫」「休日に寝だめすれば平日の疲れは取れるはず」。そう考えているあなたは、もしかしたら「隠れ睡眠不足」である「睡眠負債」を抱えているかもしれません。

睡眠負債は、自分では気づかないうちに借金のように積み重なり、日中のパフォーマンスを低下させるだけでなく、将来的には生活習慣病や精神疾患、さらにはがんや認知症といった重大な病気のリスクを高めることが近年の研究で明らかになっています。

この記事では、睡眠負債とは何か、その定義から、あなたの睡眠負債レベルを診断するセルフチェックリスト、そして心身に及ぼす深刻なリスクまでを詳しく解説します。さらに、なぜ睡眠負債が溜まってしまうのかという原因を多角的に分析し、専門家が推奨する具体的な解消法、睡眠の質をさらに高めるためのポイントまで、網羅的にご紹介します。

日中のパフォーマンスを最大化し、長期的な健康を守るために、まずはご自身の睡眠を見直すことから始めてみましょう。この記事が、あなたの「眠り」に関する悩みを解決し、より健康的で活力に満ちた毎日を送るための一助となれば幸いです。

目次

睡眠負債とは

「睡眠負債」という言葉を耳にする機会が増えましたが、具体的にどのような状態を指すのか、単なる「寝不足」とは何が違うのか、正確に理解している人はまだ少ないかもしれません。この章では、睡眠負債の基本的な概念と、睡眠負債が溜まっている人に見られる特徴について、深く掘り下げていきます。

借金のように積み重なる睡眠不足のこと

睡眠負債とは、自分にとって最適な睡眠時間と、実際の睡眠時間との差(不足分)が、まるで借金のように日々蓄積していく状態を指します。この概念は、睡眠医学の世界的権威であるスタンフォード大学のウィリアム・デメント教授によって提唱され、広く知られるようになりました。

一晩徹夜した、あるいは数日間だけ睡眠時間が極端に短かった、というような一過性の「寝不足」とは異なり、睡眠負債は「毎日1時間」といったわずかな睡眠不足が、慢性的に続くことで深刻化するのが特徴です。たとえば、本来8時間の睡眠が必要な人が、毎日7時間しか眠れていない場合、1日あたり1時間の睡眠負債が発生します。これが1週間続けば7時間、1ヶ月続けば約30時間もの負債が溜まる計算になります。

この「負債」という言葉が使われる理由は、その影響が単に蓄積するだけでなく、返済(不足分の睡眠を補うこと)が非常に困難であるためです。借金が膨らむと利子がついて返済が困難になるように、睡眠負債も溜まりすぎると、週末に少し長く寝る「寝だめ」程度では到底返済しきれなくなり、心身に様々な悪影響を及ぼし始めます。

現代社会は、24時間稼働する店舗やサービス、スマートフォンやインターネットの普及による夜間の活動時間の増加、長時間労働や長い通勤時間など、睡眠時間を削らざるを得ない要因に満ちています。そのため、多くの人が自覚のないまま睡眠負債を抱え込みやすい状況にあるのです。重要なのは、本人が「眠い」という自覚症状を強く感じていなくても、脳や身体の機能は確実に低下しているという点です。これが睡眠負債の最も恐ろしい側面と言えるでしょう。

睡眠負債が溜まっている人の特徴

睡眠負債が蓄積すると、心身に様々なサインが現れます。しかし、その多くは多忙な日常の中で「疲れ」や「ストレス」のせいだと見過ごされがちです。以下に挙げる特徴に複数当てはまる場合は、睡眠負債が溜まっている可能性を疑ってみる必要があります。

- 平日の日中に強い眠気を感じる

重要な会議中や、デスクワーク中、昼食後などに、抗いがたいほどの強い眠気に襲われるのは、典型的なサインです。特に、本来であれば緊張感を持っているべき状況で眠気を感じる場合は、脳が休息を強く求めている証拠と言えます。 - 休日に平日より2時間以上長く寝てしまう(寝だめ)

「平日は寝不足だから、休日に思いっきり寝だめして取り戻そう」という行動自体が、睡眠負債が溜まっている明確なサインです。この平日と休日の睡眠時間の差は「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」とも呼ばれ、体内時計の乱れを引き起こし、さらなる心身の不調につながる可能性があります。 - 集中力や注意力が散漫になる

仕事や勉強中に集中力が続かない、簡単な計算ミスや誤字脱字といったケアレスミスが増える、人の話が頭に入ってこないといった症状は、睡眠不足によって脳の前頭前野の機能が低下していることが原因です。思考力や判断力、創造性といった高度な脳機能が損なわれ、生産性が著しく低下します。 - 感情のコントロールが難しくなる

些細なことでイライラしたり、急に不安になったり、気分が落ち込みやすくなったりするのも、睡眠負債のサインです。睡眠不足は、感情を司る脳の扁桃体の活動を過剰にし、理性を司る前頭前野の働きを鈍らせるため、感情のブレーキが効きにくくなります。 - 風邪をひきやすくなる、または治りにくくなる

睡眠は、身体の免疫機能を維持・強化するために不可欠です。睡眠中に分泌される免疫物質サイトカインや、ウイルスに感染した細胞を攻撃するNK(ナチュラルキラー)細胞の働きは、睡眠不足によって著しく低下します。そのため、睡眠負債が溜まると、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。 - 食欲が増す、または甘いものや脂っこいものが食べたくなる

睡眠不足になると、食欲を抑制するホルモン「レプチン」の分泌が減少し、逆に食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌が増加します。これにより、満腹感を得にくくなると同時に、高カロリーなジャンクフードや甘いものを無性に欲するようになり、体重増加や肥満のリスクが高まります。

これらの特徴は、それぞれが独立して現れるのではなく、相互に関連し合って悪循環を生み出すことが少なくありません。例えば、日中のパフォーマンス低下によるストレスがさらなる不眠を呼び、それが免疫力低下や食欲の乱れにつながる、といった具合です。「自分は大丈夫」と思い込まず、こうした小さなサインに気づき、早期に対処することが、睡眠負債の深刻化を防ぐ鍵となります。

【セルフチェック】あなたの睡眠負債はどのくらい?

ここまで睡眠負債の概念や特徴について解説してきましたが、実際に自分がどの程度の睡眠負債を抱えているのか、客観的に把握するのは難しいものです。そこで、現在のあなたの睡眠状態を簡易的に評価するためのセルフチェックリストを用意しました。

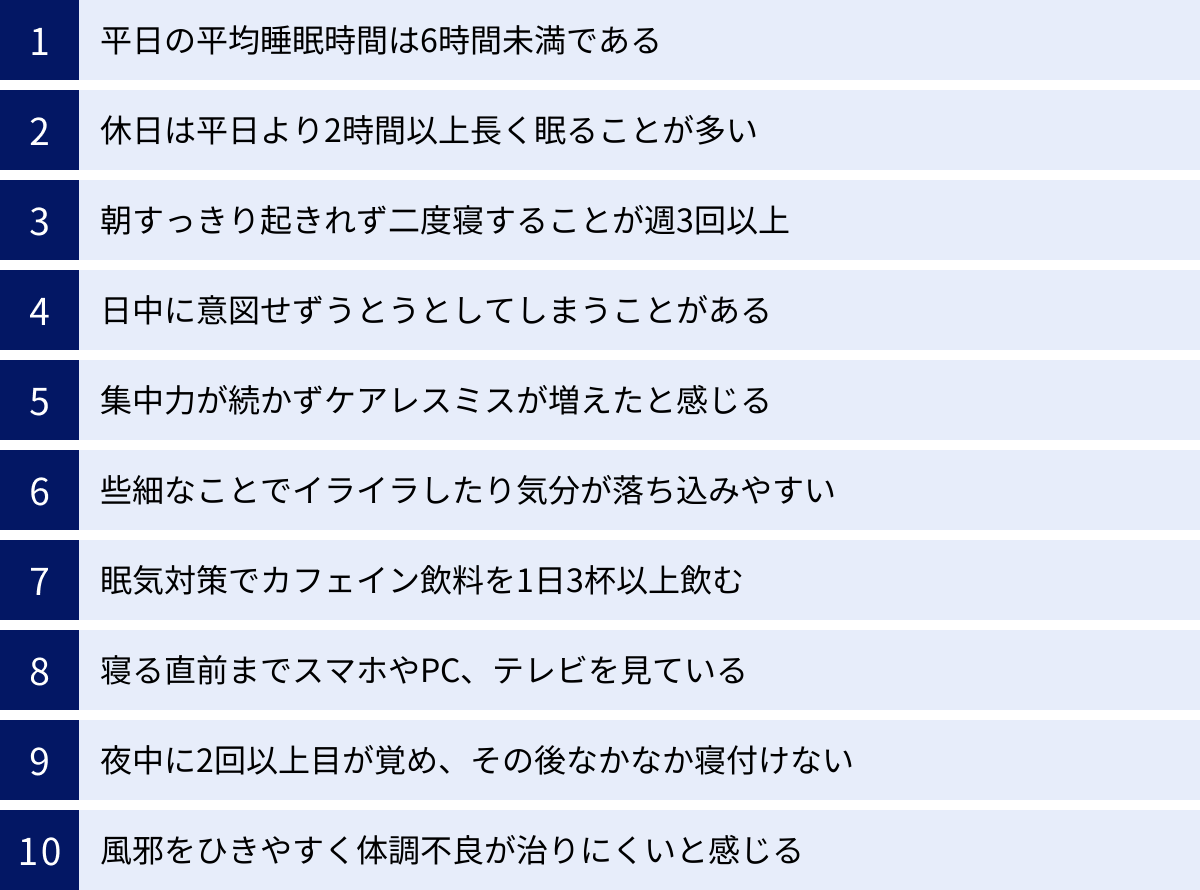

以下の10個の質問に対して、ここ1ヶ月のあなたの状態に最も近いものに「はい」か「いいえ」で答えてみてください。このチェックリストは、睡眠医学で用いられる質問票のエッセンスを参考に作成されていますが、あくまでセルフチェックのための目安であり、医学的な診断に代わるものではありません。深刻な悩みを抱えている場合は、必ず専門の医療機関に相談してください。

【睡眠負債セルフチェックリスト】

- 平日の平均睡眠時間は6時間未満である。

- 休日(または仕事がない日)は、平日よりも2時間以上長く眠ることが多い。

- 朝、目覚まし時計が鳴っても、すっきりと起きられず、二度寝してしまうことが週に3回以上ある。

- 日中、電車やバスでの移動中、会議中、食後などに、意図せずうとうとしてしまうことがある。

- 集中力が続かず、仕事や家事、勉強などで以前はしなかったようなミスが増えたと感じる。

- 最近、些細なことでイライラしたり、理由もなく気分が落ち込んだりすることが増えた。

- 日中の眠気やだるさを乗り切るために、コーヒーやエナジードリンクなどのカフェイン飲料を1日に3杯以上飲む。

- ベッドに入ってから、眠る直前までスマートフォンやパソコン、テレビを見ていることがほとんどだ。

- 夜中に2回以上目が覚めたり、一度目が覚めるとその後なかなか寝付けなかったりすることがある。

- 以前と比べて風邪をひきやすくなったり、肌荒れや体調不良が治りにくくなったりしたと感じる。

【診断結果】

あなたの「はい」の数を数えて、以下の診断結果を確認してみましょう。

- 「はい」が0〜2個だったあなた:【睡眠負債・小】

現在のところ、あなたの睡眠負債は少ないか、ほとんどない状態と考えられます。日中の眠気もなく、心身ともに健やかな状態を維持できているようです。素晴らしい生活習慣です。しかし、油断は禁物です。生活環境の変化やストレスによって、睡眠の質は容易に低下します。現在の良い睡眠習慣を意識的に継続し、健康的な毎日を維持しましょう。 - 「はい」が3〜5個だったあなた:【睡眠負債・中(隠れ睡眠負債)】

あなたは「隠れ睡眠負債」を抱えている可能性があります。はっきりとした自覚症状はまだ少ないかもしれませんが、集中力の低下や気分の浮き沈みなど、パフォーマンスに影響が出始めているかもしれません。特に、休日の寝だめや日中のカフェインへの依存は、身体が睡眠不足を補おうとしているサインです。この段階で生活習慣を見直すことが、睡眠負債の深刻化を防ぐための重要なポイントです。この記事の後半で紹介する解消法をぜひ実践してみてください。 - 「はい」が6〜8個だったあなた:【睡眠負債・大】

あなたの睡眠負債は、かなり深刻なレベルに達していると考えられます。日中の強い眠気、パフォーマンスの著しい低下、感情の不安定さなど、心身への悪影響が明確に現れているのではないでしょうか。この状態を放置すると、生活習慣病や精神疾患など、より重大な健康問題につながるリスクが高まります。単なる「疲れ」や「寝不足」と軽視せず、積極的な対策を講じる必要があります。まずは睡眠時間を確保することを最優先し、睡眠の質を妨げる習慣を一つずつ改善していくことが急務です。 - 「はい」が9〜10個だったあなた:【睡眠負債・特大(要専門家相談)】

あなたは、非常に深刻な睡眠負債を抱えているか、あるいは睡眠時無呼吸症候群(SAS)やむずむず脚症候群といった、専門的な治療が必要な「睡眠障害」の可能性があります。セルフケアだけで改善を目指すのは困難なレベルかもしれません。日々の生活に大きな支障が出ている場合は、自己判断で放置せず、できるだけ早く睡眠外来や心療内科などの専門医療機関を受診することをお勧めします。専門家の助けを借りることで、問題の根本原因を特定し、適切な治療を受けることが、健康を取り戻すための最も確実な道です。

このセルフチェックを通じて、ご自身の睡眠状態を客観的に見つめ直すきっかけになったでしょうか。どのレベルであっても、睡眠は日々の積み重ねが大切です。次の章では、睡眠負債がもたらすさらに具体的なリスクについて詳しく見ていきましょう。

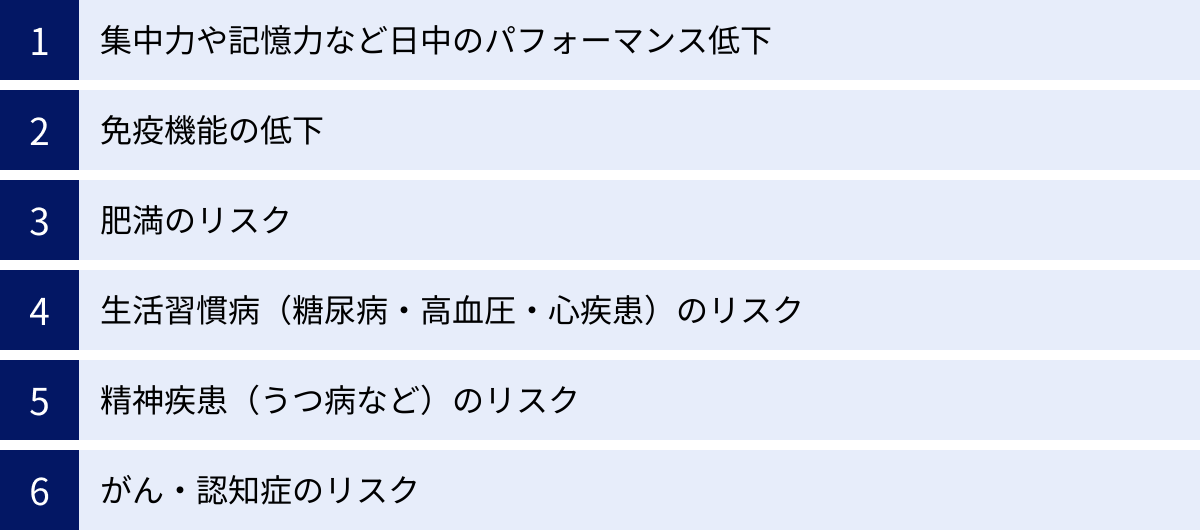

睡眠負債がもたらす重大なリスク

睡眠負債は「日中少し眠い」といった軽微な問題に留まりません。その負債が返済されないまま蓄積していくと、心身に多岐にわたる深刻なリスクをもたらします。ここでは、科学的根拠に基づき、睡眠負債が引き起こす可能性のある重大な健康問題について、一つひとつ詳しく解説していきます。

集中力や記憶力など日中のパフォーマンス低下

睡眠負債の最も身近で直接的な影響は、脳機能の低下による日中のパフォーマンスの著しい悪化です。特に、高度な思考や判断を司る「前頭前野」の働きが鈍くなります。

- 集中力・注意力: 注意を持続させることが困難になり、ケアレスミスや作業効率の低下を招きます。自動車の運転や機械の操作など、一瞬の不注意が重大な事故につながる場面では、命に関わるリスクとなります。実際に、多くの産業事故や交通事故の背景には、オペレーターやドライバーの睡眠不足が関わっていることが指摘されています。

- 判断力・意思決定: 複雑な情報を整理し、論理的に考えて最適な判断を下す能力が低下します。衝動的な判断をしやすくなったり、リスクを過小評価したりする傾向が強まります。

- 記憶力: 睡眠には、日中に学習した情報を整理し、長期記憶として定着させる重要な役割があります。特に、深いノンレム睡眠中に脳の「海馬」が活発に働き、記憶の固定作業が行われます。睡眠不足はこのプロセスを妨げるため、新しいことを覚えにくくなったり、物忘れが激しくなったりします。

- 創造性・問題解決能力: 新しいアイデアを発想したり、固定観念にとらわれずに問題を解決したりする能力も、前頭前野の機能に依存しています。睡眠不足は思考の柔軟性を奪い、創造的な活動を著しく阻害します。

このように、睡眠負債は知的な生産性を根こそぎ奪ってしまうため、仕事や学業において深刻な不利益をもたらすのです。

免疫機能の低下

睡眠は、私たちの体を病原体から守る「免疫システム」を正常に機能させるために不可欠です。睡眠負債が溜まると、この免疫システムが著しく弱体化します。

そのメカニズムとして、睡眠中に活発に分泌される「サイトカイン」という免疫物質の産生が減少することが挙げられます。サイトカインは、体内に侵入したウイルスや細菌などの異物を攻撃するために、免疫細胞を活性化させたり、炎症反応をコントロールしたりする重要な役割を担っています。

また、ウイルスに感染した細胞やがん細胞を発見して攻撃する「NK(ナチュラルキラー)細胞」の活性も、睡眠不足によって大幅に低下することが研究で示されています。ある研究では、一晩睡眠時間を4時間に制限しただけで、NK細胞の働きが70%も低下したという報告もあります。

この結果、睡眠負債を抱えている人は、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなるだけでなく、一度かかると治りにくくなります。さらに、予防接種(ワクチン)の効果が十分に得られなくなる可能性も指摘されています。

肥満のリスク

「寝不足だと太りやすくなる」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは科学的根拠のある事実です。睡眠負債は、食欲をコントロールするホルモンのバランスを乱し、肥満のリスクを増大させます。

- 食欲増進ホルモン「グレリン」の増加: 睡眠不足になると、胃から分泌されるグレリンの量が増えます。グレリンは脳に「空腹」のサインを送るため、必要以上に食べ物を欲するようになります。

- 食欲抑制ホルモン「レプチン」の減少: 一方で、脂肪細胞から分泌され、脳に「満腹」のサインを送るレプチンの量は減少します。これにより、満腹感を得にくくなり、食べ過ぎにつながります。

このホルモンバランスの乱れにより、特に高カロリー、高脂肪、高糖質な、いわゆる「ジャンクフード」への渇望が強くなることが分かっています。さらに、睡眠不足は日中の活動量を低下させ、基礎代謝も落とす傾向があるため、消費カロリーが減少し、摂取カロリーとの差がさらに広がりやすくなります。「食欲の暴走」と「代謝の低下」というダブルパンチにより、睡眠負債は肥満への直行ルートとなり得るのです。

生活習慣病(糖尿病・高血圧・心疾患)のリスク

睡眠負債は、肥満だけでなく、様々な生活習慣病の引き金となります。

- 糖尿病: 睡眠不足は、血糖値を下げる唯一のホルモンである「インスリン」の効きを悪くします(インスリン抵抗性の上昇)。インスリンが効きにくくなると、すい臓はより多くのインスリンを分泌しようとしますが、やがてその機能が疲弊し、血糖コントロールが困難になります。これが続くと、2型糖尿病を発症するリスクが大幅に高まります。

- 高血圧: 本来、睡眠中は心身がリラックスし、副交感神経が優位になることで血圧は低下します。しかし、睡眠不足の状態では交感神経の緊張が続き、血管が収縮して血圧が高いまま維持されてしまいます。この状態が慢性化すると、高血圧症へと移行します。

- 心疾患: 高血圧や糖尿病、肥満は、いずれも動脈硬化を促進する危険因子です。睡眠負債はこれらのリスクを高めることで、間接的に心筋梗塞や狭心症といった虚血性心疾患、さらには脳卒中のリスクを増大させることになります。

精神疾患(うつ病など)のリスク

睡眠と心の健康は、密接に結びついています。睡眠負債は、うつ病をはじめとする精神疾患の発症リスクを高めることが数多くの研究で示されています。

不眠はうつ病の代表的な症状の一つですが、逆に、慢性的な睡眠不足がうつ病の引き金になるという双方向の関係があります。睡眠不足は、感情のコントロールに関わる脳の扁桃体の活動を過剰にする一方、理性的な判断を司る前頭前野の働きを抑制します。これにより、不安や恐怖、怒りといったネガティブな感情が増幅されやすくなり、気分の落ち込みや意欲の低下を招きます。

また、幸福感や精神の安定に関わる神経伝達物質「セロトニン」は、日中に太陽光を浴びることで生成が促進されますが、夜更かしや朝寝坊などで生活リズムが乱れると、その分泌が不安定になります。睡眠負債による脳機能の変化と神経伝達物質の乱れが、うつ病を発症しやすい土壌を作ってしまうのです。

がん・認知症のリスク

長期的な睡眠負債は、がんや認知症といった、生命を脅かす可能性のある疾患のリスクをも高めることが、近年の研究で示唆されています。

- がん: 前述の通り、睡眠不足は免疫細胞であるNK細胞の活性を低下させます。NK細胞は、日々体内で発生するがん細胞を発見し、排除する役割を担っているため、その機能低下はがんの発生や進行のリスクを高める可能性があります。また、夜間に分泌される睡眠ホルモン「メラトニン」には、がん細胞の増殖を抑制する作用があると考えられており、夜更かしなどでメラトニンの分泌が妨げられることも、リスクの一因とされています。

- 認知症: 睡眠中、脳内では「グリンパティックシステム」と呼ばれるメカニズムが働き、脳の活動によって生じた老廃物を洗い流しています。この老廃物の中には、アルツハイマー型認知症の原因物質とされる「アミロイドβ」も含まれています。深い睡眠中に最も活発に機能するこの浄化システムは、睡眠不足によって働きが低下します。その結果、アミロイドβなどの有害物質が脳内に蓄積し、将来的な認知症の発症リスクを高めるのではないかと考えられています。

このように、睡眠負債は単なる眠気の問題ではなく、私たちの健康と人生そのものを脅かす静かなる脅威なのです。

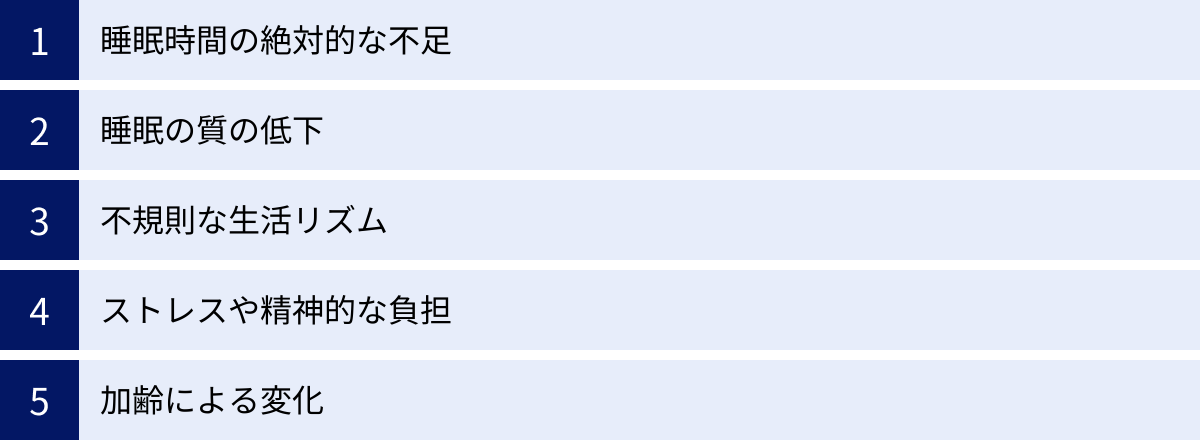

なぜ睡眠負債は溜まるのか?主な原因

睡眠負債が心身に様々なリスクをもたらすことを理解した上で、次に考えるべきは「なぜ睡眠負債は溜まってしまうのか」という原因です。原因を正しく理解することが、効果的な対策を立てるための第一歩となります。ここでは、睡眠負債が蓄積する主な5つの原因について解説します。

睡眠時間の絶対的な不足

最もシンプルかつ根本的な原因は、睡眠に充てる時間が物理的に足りていないことです。仕事、学業、家事、育児、介護など、現代人が日々こなすべきタスクは多岐にわたります。

- 長時間労働と通勤時間: 日本は先進国の中でも労働時間が長く、それに加えて長い通勤時間が睡眠時間を圧迫しているケースが少なくありません。OECD(経済協力開発機構)の調査によると、日本人の平均睡眠時間は加盟国の中で最も短いレベルにあり、多くの人が慢性的な睡眠不足に陥っていることがデータからも裏付けられています。(参照:OECD Gender Data Portal 2021)

- 育児や介護: 小さな子どもを持つ親や、家族の介護を担っている人は、夜間の授乳やおむつ交換、体位変換などで睡眠が断続的になりがちです。まとまった睡眠時間を確保することが極めて困難な状況にあります。

- 自己投資や娯楽の時間: 日中の忙しさから、自分のための時間(趣味、学習、友人との交流など)を確保するために、意図的に睡眠時間を削ってしまう人もいます。これは「リベンジ夜ふかし」とも呼ばれ、ストレス解消のつもりが、かえって心身を追い詰める結果につながりかねません。

これらの要因により、多くの人が「眠るべき時間」を他の活動に充てざるを得ず、結果として睡眠負債が日々積み重なっていくのです。

睡眠の質の低下

十分な睡眠時間を確保しているつもりでも、睡眠の「質」が低ければ、脳や身体は十分に休息できず、睡眠負債は溜まっていきます。睡眠の質を低下させる代表的な要因は以下の通りです。

就寝前のスマホ・PCの使用

現代人にとって最も大きな問題の一つが、就寝前のデジタルデバイスの使用です。スマートフォンやパソコン、タブレットなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌を強力に抑制します。メラトニンは、周囲が暗くなると分泌量が増え、自然な眠りを誘う役割を担っています。しかし、就寝前に強い光、特にブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と錯覚し、メラトニンの分泌が遅れたり、量が減少したりします。これにより、寝つきが悪くなる(入眠障害)だけでなく、眠りが浅くなる原因にもなります。

また、SNSや動画、ゲームなどのコンテンツは脳を興奮・覚醒させ、リラックスした入眠状態への移行を妨げます。

カフェインやアルコールの摂取

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。その効果は摂取後30分〜1時間でピークに達し、半減期(体内で量が半分になるまでの時間)は約4〜6時間とされています。つまり、夕方以降にカフェインを摂取すると、就寝時間になってもその覚醒作用が体内に残っており、寝つきを悪くしたり、眠りを浅くしたりする原因になります。

- アルコール: 「寝酒をするとよく眠れる」というのは大きな誤解です。アルコールには一時的な鎮静作用があるため、寝つきは良くなるように感じられるかもしれません。しかし、アルコールが体内で分解される過程で生じるアセトアルデヒドには覚醒作用があります。また、アルコールには利尿作用もあるため、夜中にトイレで目が覚めやすくなります。結果として、睡眠の後半部分が浅くなり、中途覚醒が増え、睡眠の質は著しく低下します。

不適切な寝室環境

寝室が快適な睡眠に適した環境でない場合も、睡眠の質は低下します。

- 光: 遮光が不十分で、外からの街灯や月明かりが差し込んだり、室内の豆電球がついていたりすると、わずかな光でもメラトニンの分泌が抑制され、眠りが浅くなります。

- 音: 交通騒音、近隣の生活音、家族のいびきなど、睡眠を妨げる騒音は中途覚醒の原因となります。

- 温度・湿度: 暑すぎたり寒すぎたり、あるいは乾燥しすぎたり多湿すぎたりする環境は、身体的な不快感を引き起こし、安眠を妨げます。夏場の寝苦しさや冬の寒さで目が覚める経験は誰にでもあるでしょう。

不規則な生活リズム

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が、睡眠と覚醒のリズムをコントロールしています。しかし、不規則な生活はこの体内時計を狂わせ、睡眠負訪の原因となります。

代表的なのが、平日と休日の起床・就寝時間の大きなズレ、いわゆる「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」です。平日の睡眠不足を補うために休日に昼まで寝ていると、体内時計のリズムが後ろにずれてしまいます。その結果、日曜の夜になっても眠れず、月曜の朝は寝不足のままつらい目覚めを迎える、という悪循環に陥ります。

また、シフト勤務や交代制勤務、海外出張など、働く時間が不規則な職業の人は、常に体内時計の調整を強いられるため、睡眠の問題を抱えやすい傾向にあります。

ストレスや精神的な負担

仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安といった精神的なストレスは、睡眠に深刻な影響を与えます。ストレスを感じると、体は闘争・逃走反応(ファイト・オア・フライト反応)に備えるため、自律神経のうち活動を司る「交感神経」が優位になります。

交感神経が活発になると、心拍数や血圧が上昇し、筋肉が緊張するなど、心身が興奮・覚醒状態になります。この状態では、リラックスを司る「副交感神経」への切り替えがうまくいかず、ベッドに入ってもなかなか寝付けません。また、悩み事が頭の中をぐるぐると巡り、脳が休まらないため、眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めてしまったりする原因にもなります。

加齢による変化

年齢を重ねるにつれて、睡眠のパターンも生理的に変化します。

- 深い睡眠の減少: 高齢になると、脳と身体の休息に最も重要とされる「深いノンレム睡眠(徐波睡眠)」の時間が著しく減少します。その結果、眠りが浅くなり、ちょっとした物音や尿意で目が覚めやすくなります(中途覚醒)。

- 睡眠・覚醒リズムの前進: 体内時計のリズムが前倒しになる傾向があり、夜早い時間に眠くなる代わりに、朝非常に早く目が覚めてしまう「早朝覚醒」が増えます。

- メラトニン分泌量の減少: 加齢とともに、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌量自体が減少するため、全体的に眠りにくくなります。

これらに加え、頻尿、関節の痛み、呼吸器系の疾患など、加齢に伴う身体的な不調が睡眠を妨げることも少なくありません。これらの原因は一つだけではなく、複数

が複雑に絡み合って睡眠負債を増大させているケースがほとんどです。

専門家が推奨する睡眠負債の解消法8選

積み重なった睡眠負債を返済し、心身の健康を取り戻すためには、日々の生活習慣を見直し、睡眠の質と量を改善していくことが不可欠です。ここでは、睡眠の専門家が推奨する、科学的根拠に基づいた効果的な睡眠負債の解消法を8つ厳選してご紹介します。今日から実践できるものばかりですので、ぜひ試してみてください。

① 毎日同じ時間に起きて朝日を浴びる

睡眠負債解消の最も基本的かつ重要な鍵は、体内時計を整えることです。そのためには、まず「毎朝同じ時間に起きる」ことを徹底しましょう。休日であっても、平日との起床時間のズレは2時間以内に抑えるのが理想です。

そして、起きたらすぐにカーテンを開け、15〜30分ほど太陽の光を浴びる習慣をつけてください。私たちの体内時計は約24.5時間周期と、実際の1日より少し長いため、毎朝リセットする必要があります。朝日を浴びることで、そのズレがリセットされ、正しいリズムが刻まれます。

また、朝日を浴びると、脳内で精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活性化します。このセロトニンは、夜になると睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となります。つまり、朝の光が、夜の質の高い眠りを予約してくれるのです。通勤時に一駅手前で降りて歩いたり、ベランダで朝食をとったりするなど、意識的に朝日を浴びる時間を作りましょう。

② 日中に適度な運動をする

日中に適度な運動を行うことは、夜の寝つきを良くし、深い睡眠を増やすのに非常に効果的です。運動をすると、一時的に脳や筋肉の温度である「深部体温」が上昇します。そして、運動後、時間が経つにつれて深部体温は徐々に下がっていきます。この深部体温の下降勾配が急であるほど、私たちは強い眠気を感じるようにできています。

運動の種類は、ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳といったリズミカルな有酸素運動がおすすめです。タイミングとしては、就寝の3時間ほど前、夕方から夜の早い時間帯に行うのが最も効果的とされています。

ただし、注意点もあります。就寝直前に息が上がるような激しい運動をすると、交感神経が刺激されてしまい、かえって寝つきが悪くなる原因になります。寝る前に行うのであれば、軽いストレッチやヨガなど、心身をリラックスさせる運動に留めましょう。

③ 効果的な仮眠をとる(30分以内)

日中にどうしても強い眠気に襲われる場合は、短い仮眠(パワーナップ)をとるのが有効です。15〜20分程度の仮眠は、午後の作業効率や集中力を回復させ、疲労感を軽減する効果があります。

ここでのポイントは、仮眠時間を30分以内に留めることです。30分以上眠ってしまうと、深いノンレム睡眠に入ってしまい、目覚めたときに強い眠気やだるさ(睡眠慣性)が残ってしまいます。また、長すぎる昼寝は夜の睡眠の質を低下させる原因にもなります。

仮眠をとるタイミングは、午後の早い時間帯、できれば15時までにしましょう。夕方以降の仮眠は、夜の寝つきに悪影響を及ぼす可能性があります。仮眠の前にコーヒーなどのカフェインを摂取しておくと、20〜30分後にカフェインの効果が現れ、すっきりと目覚めやすくなる「コーヒーナップ」もおすすめです。

④ 就寝1〜2時間前に入浴する

就寝前の入浴は、質の高い睡眠を得るための強力な味方です。②の運動と同様に、入浴にも深部体温をコントロールする効果があります。

就寝の90分〜2時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かるのが理想的です。これにより、一時的に深部体温が0.5℃ほど上昇します。そして、入浴後、体温が元のレベルまで下がっていく過程で、自然で強い眠気が訪れます。

熱すぎるお湯(42℃以上)や、就寝直前の入浴は、交感神経を刺激して体を覚醒させてしまうため逆効果です。シャワーだけで済ませる場合も、少し長めに浴びて体をしっかりと温めることを意識しましょう。

⑤ 就寝前はスマホ・PCの使用を控える

睡眠の質を低下させる最大の要因の一つである、就寝前のデジタルデバイスの使用をやめることは、現代人にとって必須の習慣です。前述の通り、スマートフォンやPCの画面から発せられるブルーライトは、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を抑制し、脳を覚醒させてしまいます。

理想は、就寝の1〜2時間前にはすべてのデジタルデバイスの電源を切り、直接光が目に入らない活動に切り替えることです。どうしても使用する必要がある場合は、画面の明るさを最低限に落とし、ブルーライトカット機能(ナイトモードなど)を活用しましょう。ただし、これらの機能は影響を軽減するものであり、完全になくすわけではないことを理解しておく必要があります。

⑥ カフェインやアルコールの摂取を控える

日中のパフォーマンス維持やリラックスのために摂取しているものが、夜の睡眠を妨げている可能性があります。

- カフェイン: 覚醒作用のあるカフェインは、就寝の少なくとも4〜6時間前からは摂取を避けるようにしましょう。午後3時以降は、コーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどを控えるのが賢明です。代わりに、カモミールティーやルイボスティーなどのノンカフェイン飲料を選ぶことをお勧めします。

- アルコール: 寝つきを良くするための「寝酒」は絶対にやめましょう。アルコールは睡眠の後半部分を浅くし、中途覚醒の原因となります。飲酒は就寝の3〜4時間前までに済ませ、適量を守ることが大切です。

⑦ 寝る前にリラックスする時間を作る

就寝前は、日中の興奮状態から心身を鎮め、リラックスした状態(副交感神経が優位な状態)へと切り替えるための「入眠儀式」を取り入れましょう。

- 静かな音楽を聴く: クラシックやヒーリングミュージックなど、心拍数が落ち着くようなゆったりとした曲を選びましょう。

- 読書: デジタルデバイスではなく、紙の本を読むのがおすすめです。興奮するような内容ではなく、穏やかな気持ちになれる小説やエッセイなどが適しています。

- アロマテラピー: ラベンダー、カモミール、サンダルウッドなど、鎮静作用のあるアロマオイルをディフューザーで香らせたり、ティッシュに数滴垂らして枕元に置いたりするのも効果的です。

- 軽いストレッチ: 筋肉の緊張をほぐし、血行を促進する軽いストレッチは、心身のリラックスにつながります。

- 瞑想・マインドフルネス: 深い呼吸に意識を集中させることで、頭の中の雑念を払い、心を落ち着かせることができます。

自分に合ったリラックス法を見つけ、毎晩同じ時間に同じ行動を繰り返すことで、脳が「これから眠る時間だ」と認識し、スムーズな入眠につながります。

⑧ 週末の寝だめは2時間以内にする

平日の睡眠不足を補おうとして、休日に昼過ぎまで寝てしまう「寝だめ」は、体内時計を大きく乱す原因となり、月曜日の朝をさらにつらくします。これを「ソーシャル・ジェットラグ」と呼びます。

とはいえ、溜まった睡眠負債を少しでも返済したいという気持ちも分かります。そこで、現実的な妥協点として、休日の起床時間を「平日プラス2時間以内」に留めることを目標にしましょう。例えば、平日に6時に起きているなら、休日は8時までに起きる、という具合です。これにより、体内時計の乱れを最小限に抑えつつ、睡眠時間を補うことができます。それでも眠い場合は、午後の早い時間に30分以内の仮眠をとるのが効果的です。

睡眠の質をさらに高めるためのポイント

前章で紹介した8つの解消法を実践するだけでも、睡眠負債は大きく改善されるはずです。しかし、さらに一歩進んで、睡眠の質を最大限に高めたいと考えるなら、「寝具」と「寝室環境」という物理的な要素に目を向けることが非常に重要です。人生の約3分の1を過ごす睡眠環境を整えることは、最高の自己投資と言えるでしょう。

自分に合った寝具(マットレス・枕)を選ぶ

体に合わない寝具を使い続けていると、睡眠中に不自然な寝姿勢を強いられ、首や肩、腰に負担がかかります。これが痛みや不快感となって眠りを妨げ、中途覚醒の原因となるだけでなく、睡眠の質そのものを低下させてしまいます。

【マットレス選びのポイント】

マットレス選びで最も重要なのは「体圧分散性」と「寝返りのしやすさ」です。

- 体圧分散性: 理想的な寝姿勢は、立っている時と同じように背骨が自然なS字カーブを描いている状態です。柔らかすぎるマットレスは腰が沈み込みすぎて「くの字」になり、腰痛の原因になります。逆に、硬すぎるマットレスは腰や肩などの突出部分に体圧が集中し、血行不良や痛みを引き起こします。適度な硬さで体圧をバランスよく分散させ、背骨の自然なカーブをサポートしてくれるマットレスを選びましょう。

- 寝返りのしやすさ: 人は一晩に20〜30回程度の寝返りを打つことで、同じ部位に圧力がかかり続けるのを防ぎ、血液循環を促しています。マットレスが柔らかすぎると体が沈み込んで寝返りが打ちにくくなり、逆に硬すぎると寝返りのたびに体に衝撃が加わります。スムーズな寝返りを妨げない、適度な反発力のあるマットレスが理想です。

マットレスの素材には、コイルスプリング、高反発・低反発ウレタン、ラテックスなど様々な種類があります。それぞれの特徴を理解し、可能であればショールームなどで実際に横になってみて、自分の体格や好みに合ったものを選ぶことが大切です。最近では、長期間のトライアル(お試し期間)を設けているメーカーも多いので、そうしたサービスを活用するのも良い方法です。

【枕選びのポイント】

枕の役割は、マットレスと首の間にできる隙間を埋め、頸椎(首の骨)を自然なカーブに保つことです。枕が合っていないと、首や肩のこり、いびき、頭痛の原因になります。

- 高さ: 枕選びで最も重要なのが「高さ」です。

- 仰向けで寝る場合: 額が顎よりわずかに高くなる程度で、頸椎のS字カーブが自然に保たれる高さが理想です。高すぎると顎が引けて気道を圧迫し、低すぎると頭が下がりすぎて首に負担がかかります。

- 横向きで寝る場合: 頭から首、背骨にかけてが一直線になる高さが必要です。肩幅があるため、仰向けで寝る時よりも高さのある枕が適しています。

- 素材: 羽毛、そばがら、パイプ、低反発・高反発ウレタンなど、様々な素材があります。硬さ、通気性、メンテナンスのしやすさなどが異なるため、自分の好みに合わせて選びましょう。

- 形状: 中央がくぼんでいるものや、両サイドが高くなっているものなど、寝姿勢をサポートする様々な形状の枕があります。

枕もマットレスと同様に、実際に試してみることが非常に重要です。タオルなどを使って自宅で簡単に高さを調整し、自分に合う高さを探してみるのも一つの手です。

快適な寝室環境を整える

寝室は「質の高い睡眠をとるためだけの聖域」と位置づけ、最高の睡眠環境を整える工夫をしましょう。特に「光」「音」「温度・湿度」の3つの要素をコントロールすることが重要です。

- 光を徹底的にシャットアウトする

睡眠ホルモン「メラトニン」は、わずかな光でも分泌が抑制されてしまいます。寝室はできる限り真っ暗にするのが理想です。- 遮光カーテン: 1級遮光などの性能の高いカーテンを使い、外からの街灯や朝日を完全に遮断しましょう。カーテンの隙間から光が漏れる場合は、遮光テープなどで対策します。

- 室内の光: テレビやレコーダー、空気清浄機などの電子機器の電源ランプは、非常に小さいものですが睡眠に影響を与える可能性があります。黒いテープを貼るなどして光を隠しましょう。豆電球をつけて寝る習慣がある場合は、これを機にやめることを強くお勧めします。どうしても不安な場合は、足元を照らすフットライトなど、直接目に入らない間接照明を利用しましょう。

- 音をコントロールする

人間は眠っている間も、聴覚はある程度働いています。交通騒音や近隣の生活音、家族のいびきなどが気になる場合は、対策を講じましょう。- 耳栓: 最も手軽で効果的な方法です。シリコン製やウレタン製など様々なタイプがあるので、自分の耳に合うものを選びましょう。

- ホワイトノイズマシン: 「ザー」というような単調な音(ホワイトノイズ)を流すことで、突発的な騒音をかき消し、気になりにくくする効果があります。スマートフォンのアプリでも代用できます。

- 二重窓・防音カーテン: 根本的な対策として、窓を防音性能の高いものにリフォームしたり、防音カーテンを導入したりするのも有効です。

- 最適な温度・湿度を保つ

快適な睡眠のためには、寝室の温度と湿度を一定に保つことが重要です。一般的に、睡眠に適した室温は夏場で25〜26℃、冬場で22〜23℃、湿度は年間を通じて50〜60%が目安とされています。(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット)- エアコン: 就寝中に暑さや寒さで目が覚めないよう、タイマー機能を活用しましょう。寝始めは少し低め(高め)に設定し、明け方にかけて徐々に温度を調整する機能がついたエアコンも便利です。風が直接体に当たらないように風向きを調整することも大切です。

- 加湿器・除湿器: 特に冬場の乾燥は喉や鼻の粘膜を傷つけ、風邪の原因にもなります。夏場の多湿は不快感だけでなく、カビやダニの発生にもつながります。温湿度計を寝室に置き、適切な湿度を保つよう心がけましょう。

寝室を「睡眠専用の空間」と脳に認識させることも重要です。寝室で仕事をする、食事をする、スマートフォンを長時間いじるなどの行為は避け、「寝室=リラックスして眠る場所」という条件付けを行いましょう。

睡眠負債に関するよくある質問

睡眠負債について理解を深める中で、様々な疑問が浮かんでくるかもしれません。ここでは、多くの人が抱きがちな睡眠に関するよくある質問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

Q. 理想の睡眠時間は何時間ですか?

A. 一般的には成人の場合、7時間〜8時間の睡眠が推奨されていますが、最適な睡眠時間には個人差があります。

メディアなどでは「8時間睡眠が理想」とよく言われますが、これはあくまで平均的な目安です。遺伝的に6時間程度の睡眠で健康を維持できる「ショートスリーパー」や、9時間以上の睡眠を必要とする「ロングスリーパー」と呼ばれる人もいます。

したがって、時間にこだわりすぎる必要はありません。自分にとっての理想的な睡眠時間を見極めるための最も重要な指標は、「日中に眠気を感じることなく、元気に活動できるか」どうかです。もし日中に強い眠気や集中力の低下を感じるのであれば、それは睡眠時間が足りていないサインです。

また、必要な睡眠時間は年齢によっても変化します。新生児は16時間以上、学童期は9〜11時間、思春期は8〜10時間と、若いほど多くの睡眠を必要とします。そして、加齢とともに必要な睡眠時間は徐々に短くなる傾向があります。

まずは7〜8時間を目安としつつ、自分の体調や日中のパフォーマンスを観察しながら、最適な睡眠時間を見つけていくことが大切です。

Q. 休日の寝だめは効果がありますか?

A. 限定的な効果はありますが、根本的な解決にはならず、デメリットの方が大きいと考えられています。

平日の睡眠不足を補うために休日に長く眠る「寝だめ」は、一時的に疲労感を軽減させ、反応速度などを回復させる効果があることは分かっています。しかし、その効果は限定的です。

研究によれば、寝だめをしても、睡眠不足によって低下した注意力や判断力といった高度な認知機能は、完全には回復しないことが示されています。つまり、体は休まったように感じても、脳のパフォーマンスは低いままなのです。

さらに大きな問題は、前述した「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」です。平日と休日で起床時間が2時間以上ずれると、体内時計が大きく乱れてしまいます。その結果、日曜の夜に寝付けなくなり、週明けの月曜日が非常につらいものになります。この体内時計の乱れは、長期的には肥満や糖尿病、心疾患などのリスクを高めることも分かっています。

結論として、寝だめに頼るのではなく、平日の睡眠時間を少しでも確保する努力をすることが根本的な解決策です。どうしても不足分を補いたい場合は、休日の起床時間を「平日プラス2時間以内」に抑え、足りない分は午後の早い時間に30分以内の仮眠で補う方が、体への負担が少なく効果的です。

Q. 睡眠負債を放置するとどうなりますか?

A. 短期的にはパフォーマンスの低下、長期的には心身の重大な疾患につながる深刻な事態を招きます。

睡眠負債を「ただの寝不足」と軽視して放置すると、その影響は雪だるま式に大きくなっていきます。

- 短期的な影響(数日〜数週間):

- 集中力、記憶力、判断力の低下による仕事や学業の効率悪化

- ケアレスミスの増加、事故のリスク増大

- イライラ、気分の落ち込みなど、感情の不安定化

- 免疫力の低下による風邪などへの罹患

- 長期的な影響(数ヶ月〜数年):

- 生活習慣病: 肥満、高血圧、2型糖尿病、脂質異常症などの発症リスクが大幅に上昇します。

- 心血管疾患: 動脈硬化が進行し、心筋梗塞や狭心症、脳卒中といった命に関わる病気のリスクが高まります。

- 精神疾患: 慢性的な睡眠不足は、うつ病や不安障害の発症・悪化の大きな要因となります。

- がん・認知症: 免疫機能の低下や脳の老廃物除去機能の不全により、将来的にはがんやアルツハイマー型認知症のリスクを高める可能性が指摘されています。

このように、睡眠負債は静かに、しかし確実に心と体を蝕んでいく「サイレントキラー」とも言える存在です。自覚症状が少ない初期段階で気づき、対策を始めることが、将来の健康を守るために極めて重要です。

セルフケアで改善しない場合の相談先

ここまでご紹介した様々なセルフケアを試みても、以下のような症状が1ヶ月以上続く場合は、専門的な治療が必要な睡眠障害が隠れている可能性があります。自己判断で悩まずに、専門の医療機関に相談することをお勧めします。

- なかなか寝付けない、または夜中に何度も目が覚めてしまう

- 十分な時間寝ているはずなのに、日中に耐えがたいほどの眠気がある

- 家族から、睡眠中の大きないびきや呼吸の停止を指摘された

- 寝ている間に、脚がむずむずしたり、ピクピクと動いたりする

- 不眠が原因で、日中の生活に深刻な支障が出ている

どの診療科を受診すればよいか迷う方のために、症状に応じた主な相談先をまとめました。

| 相談先 | 主な対象となる症状・原因 | 特徴 |

|---|---|---|

| 精神科・心療内科 | ストレス、不安、抑うつ気分、気分の落ち込みが原因の不眠 | 心理的なアプローチが中心。カウンセリングや、必要に応じて睡眠薬、抗うつ薬、抗不安薬などを組み合わせた治療を行います。 |

| 睡眠外来 | 原因不明の不眠、日中の過度な眠気、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群など、睡眠全般の問題 | 睡眠の専門家による診察が受けられます。自宅や病院で行う精密検査(終夜睡眠ポリグラフ検査など)で原因を特定し、最適な治療法を提案します。 |

| 耳鼻咽喉科・呼吸器内科 | 大きないびき、睡眠中の呼吸停止、起床時の頭痛や口の渇き(睡眠時無呼吸症候群の疑い) | 鼻や喉の構造、呼吸器系の問題が不眠の原因である場合に適しています。CPAP(持続陽圧呼吸療法)装置などの治療を行います。 |

精神科・心療内科

ストレスや不安、うつ病などが不眠の背景にあると考えられる場合に適しています。仕事や人間関係の悩みが原因で眠れない、気分の落ち込みが激しいといった症状がある場合は、まず精神科や心療内科への相談を検討しましょう。専門医が心理的な背景を探りながら、カウンセリングや認知行動療法、必要に応じた薬物療法(睡眠薬、抗うつ薬など)でアプローチします。

睡眠外来

睡眠に関するあらゆる問題を専門的に扱う診療科です。「睡眠センター」などの名称で設置されていることもあります。原因がはっきりしない慢性的な不眠や、日中の耐えがたい眠気、睡眠時無呼吸症候群(SAS)、むずむず脚症候群、ナルコレプシーなど、特定の睡眠障害が疑われる場合に最適です。終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)といった専門的な検査を通じて、睡眠の状態を詳細に分析し、診断に基づいた適切な治療を受けることができます。

耳鼻咽喉科・呼吸器内科

いびきや睡眠中の無呼吸を指摘された場合は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があります。この疾患は、睡眠中に気道が塞がることで起こるため、鼻や喉、気管といった呼吸の通り道を専門とする耳鼻咽喉科や呼吸器内科が主な診療科となります。診察や簡易検査の結果、SASと診断された場合は、CPAP(シーパップ)療法と呼ばれる、鼻に装着したマスクから空気を送り込み、気道を確保する治療が中心となります。

どこに相談すればよいか分からない場合は、まずはお近くのかかりつけ医に相談し、適切な専門医を紹介してもらうのも良い方法です。睡眠の問題を一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも、健康への重要な一歩です。

まとめ

この記事では、「睡眠負債」をテーマに、その定義からセルフチェック、心身に及ぼす重大なリスク、そして具体的な解消法までを網羅的に解説してきました。

改めて重要なポイントを振り返ります。

- 睡眠負債は、日々のわずかな睡眠不足が借金のように蓄積した状態であり、単なる寝不足とは異なる慢性的な問題です。

- 休日の寝だめや日中の強い眠気、集中力の低下は、睡眠負債が溜まっている危険なサインかもしれません。セルフチェックで自身の状態を客観的に把握することが第一歩です。

- 睡眠負債を放置すると、日中のパフォーマンス低下に留まらず、肥満、生活習慣病、精神疾患、さらにはがんや認知症といった、将来の健康を脅かす重大なリスクを高めます。

- 睡眠負債の原因は、絶対的な睡眠不足だけでなく、就寝前のスマホ使用や不規則な生活リズムによる「睡眠の質の低下」も大きく関わっています。

- 解消のためには、「毎朝同じ時間に起きて朝日を浴びる」ことで体内時計を整えることが最も重要です。それに加え、日中の適度な運動、効果的な仮眠、就寝前の入浴やリラックスタイムの確保などが有効です。

- セルフケアでの改善が難しい場合は、睡眠障害の可能性も考えられます。一人で悩まずに、睡眠外来や心療内科などの専門医療機関に相談しましょう。

現代社会において、睡眠時間を確保することは容易ではないかもしれません。しかし、睡眠は決して無駄な時間ではなく、心と体を修復し、日中の活動の質を高め、長期的な健康を維持するための「最高の自己投資」です。

まずは今夜から、スマートフォンを少し早く手放し、リラックスする時間を作ってみませんか。その小さな一歩が、あなたの未来をより明るく、健康的なものに変えるきっかけとなるはずです。質の高い睡眠を手に入れ、活力に満ちた毎日を送りましょう。