「心配事があってなかなか寝付けない」「生活リズムが崩れて眠れない夜が続いている」といった経験は、多くの人が一度は体験するものではないでしょうか。そんな一時的な不眠症状を緩和してくれるのが、薬局やドラッグストアで購入できる「睡眠改善薬」です。

しかし、いざ購入しようとすると、様々な種類の製品が並んでおり、「どれを選べば良いのかわからない」「睡眠薬とは何が違うの?」「副作用や依存性が心配」といった疑問や不安を感じる方も少なくありません。

この記事では、睡眠改善薬の基本的な知識から、市販されている人気製品の口コミや特徴、自分に合った薬の選び方、そして安全に使用するための注意点まで、網羅的に解説します。睡眠に関する悩みを抱え、睡眠改善薬の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

睡眠改善薬とは

まずはじめに、「睡眠改善薬」がどのような薬なのか、その基本的な定義や役割について理解を深めましょう。特に、医療機関で処方される「睡眠薬」との違いを正しく知ることは、安全かつ効果的に使用するための第一歩です。また、どのような成分が、どのような仕組みで効果を発揮するのか、そして、どのような人が睡眠改善薬の利用に向いているのかを具体的に解説していきます。

睡眠薬(処方薬)との違い

睡眠改善薬と睡眠薬(医療用医薬品)は、どちらも「眠りを助ける薬」という点では共通していますが、その目的、作用、入手方法において明確な違いがあります。これらの違いを理解せずに使用すると、期待した効果が得られなかったり、思わぬ不調につながったりする可能性があるため、しっかりと区別しておくことが重要です。

| 比較項目 | 睡眠改善薬(市販薬) | 睡眠薬(処方薬) |

|---|---|---|

| 対象となる症状 | 一時的な不眠症状(ストレス、時差ボケ、環境変化など) | 不眠症(慢性的な不眠、睡眠障害など) |

| 目的 | 一時的な寝つきの悪さや眠りの浅さを緩和する | 不眠症という病気を治療する |

| 主な作用機序 | 抗ヒスタミン薬の眠気を誘う副作用を利用 | 脳の活動を抑制するGABA受容体などに直接作用する |

| 効果の強さ | 比較的穏やか | 作用が強く、種類によって持続時間などが異なる |

| 入手方法 | 薬局・ドラッグストアなどで処方箋なしで購入可能 | 医師の診察を受け、処方箋が必要 |

| 専門家の関与 | 薬剤師または登録販売者への相談が推奨される | 医師による診断・処方・経過観察が必須 |

| 使用期間の目安 | 短期間(数日〜1週間程度)の使用に限定 | 医師の指示に従い、継続的な服用が必要な場合もある |

| 依存性・耐性リスク | 低いとされるが、連用によるリスクは存在する | 種類によっては依存性・耐性のリスクがあり、厳格な管理が必要 |

最大の違いは、対象とする症状と作用のメカニズムです。睡眠改善薬は、風邪薬やアレルギーの薬にも含まれる「抗ヒスタミン成分」の副作用である眠気を利用しています。脳内で覚醒の維持に関わる神経伝達物質「ヒスタミン」の働きをブロックすることで、自然な眠気を誘発する仕組みです。あくまで「一時的な不眠」に対して、その症状を緩和することを目的としています。

一方、睡眠薬は、医師が「不眠症」という病気の治療のために処方する医療用医薬品です。脳の興奮を鎮めるGABA(ガンマアミノ酪酸)という神経伝達物質の働きを強めるなど、より直接的に中枢神経に作用して眠りを促します。作用時間も、超短時間型から長時間型まで様々な種類があり、医師が患者の症状(寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝早く目が覚めるなど)に合わせて最適なものを選択します。

このように、睡眠改善薬はあくまでセルフケアの範囲で使える緩和薬であり、不眠症を根本的に治療するものではありません。もし不眠の症状が長期間(例えば1ヶ月以上)続いている場合や、日常生活に支障をきたすほど深刻な場合は、自己判断で市販薬を使い続けず、必ず医療機関を受診しましょう。

睡眠改善薬の主な成分と効果

現在、日本国内で市販されている睡眠改善薬の有効成分は、主に「ジフェンヒドラミン塩酸塩」です。一部の製品では「プロメタジンメチレンジサリチル酸塩」が使われていることもあります。これらはいずれも「第一世代抗ヒスタミン薬」に分類される成分です。

- ジフェンヒドラミン塩酸塩:

- 作用機序: 脳内のヒスタミンH1受容体をブロックすることで、ヒスタミンの覚醒作用を抑制し、鎮静作用(眠気)をもたらします。もともとは、くしゃみ、鼻水、皮膚のかゆみなどを抑えるアレルギー治療薬として開発されましたが、その眠くなる副作用を応用したのが睡眠改善薬です。

- 効果: 服用後、比較的速やかに効果が現れ、寝つきを良くする効果が期待できます。一時的なストレスや環境の変化による「入眠困難」の緩和に適しています。

- 採用製品: 「ドリエル」「ネオデイ」「リポスミン」など、市販の睡眠改善薬の多くで採用されています。

- プロメタジンメチレンジサリチル酸塩:

- 作用機序: ジフェンヒドラミン塩酸塩と同様に、第一世代抗ヒスタミン薬であり、脳内のヒスタミン受容体を遮断して眠気を誘います。

- 効果: ジフェンヒドラミン塩酸塩と同様に、一時的な不眠における寝つきの悪さや眠りの浅さの緩和に効果を示します。

- 採用製品: 「グ・スリーP」など一部の製品で採用されています。ジフェンヒドラミン塩酸塩が体質に合わないと感じる場合の代替選択肢となり得ます。

これらの成分は、脳に移行しやすいという特徴があるため、眠気を引き起こす作用が強く現れます。一方で、眠気以外の作用(抗コリン作用)も現れやすく、口の渇きや排尿困難といった副作用につながる可能性もあります。この点が、眠気を起こしにくいとされる「第二世代抗ヒスタミン薬」(花粉症治療薬のアレグラFXなど)との大きな違いです。

睡眠改善薬は、あくまでこれらの成分の「副作用」を利用しているという点を理解しておくことが大切です。根本的な睡眠の質を改善したり、不眠症を治療したりするものではないことを念頭に置いて使用しましょう。

睡眠改善薬はこんな人におすすめ

睡眠改善薬は、誰にでも、どんな不眠にも使えるわけではありません。その特性を理解し、適切な状況で使用することが重要です。具体的には、以下のような「一時的な不眠」に悩む人におすすめできます。

- 精神的なストレスや心配事が原因で眠れない人

- 翌日に大事なプレゼンテーションや試験、面接などを控えていて、緊張やプレッシャーで頭が冴えてしまい寝付けない。

- 家族や仕事のことで悩み事があり、考え込んでしまって眠れない夜が数日続いている。

- 生活リズムの乱れによって眠れない人

- 海外旅行や出張による時差ボケで、昼間に眠くなり夜に目が覚めてしまう。

- シフト勤務や夜勤などで、睡眠と覚醒のサイクルが不規則になり、寝たい時間に眠れない。

- 環境の変化が原因で眠れない人

- 引っ越しをしたばかりで、新しい環境に慣れずに寝付けない。

- 旅行先のホテルなど、いつもと違う寝床でなかなかリラックスできない。

- 騒音や光など、一時的な周囲の環境変化が気になって眠れない。

これらのケースに共通するのは、不眠の原因がはっきりしており、それが一過性であるという点です。原因となっている状況が解消されれば、再び自然な眠りに戻れる可能性が高い場合に、睡眠改善薬は有効なサポートとなり得ます。

逆に、原因不明の不眠が慢性的に続いている場合や、いびき・無呼吸、足のむずむず感、気分の落ち込みといった他の症状を伴う場合は、睡眠改善薬の使用は適していません。これらは睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群、うつ病といった専門的な治療が必要な病気のサインである可能性があるため、速やかに医師の診察を受けるべきです。

【市販】口コミで人気の睡眠改善薬おすすめランキング10選

ここでは、薬局やドラッグストアなどで購入できる市販の睡眠改善薬の中から、特に人気が高く、多くの人に選ばれている製品を10種類厳選して紹介します。各製品の有効成分や剤形、そして使用者からよく聞かれる口コミや評判をまとめました。ご自身の状況や好みに合わせて、最適な一品を見つけるための参考にしてください。

| 製品名 | 有効成分 | 剤形 | メーカー | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ① ドリエル | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 錠剤 | エスエス製薬 | 日本初の睡眠改善薬。ブランドの信頼性が高い。 |

| ② ネオデイ | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 錠剤 | 大正製薬 | ドリエルと同成分・同量。コストパフォーマンスに優れる。 |

| ③ リポスミン | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 錠剤 | 皇漢堂製薬 | ジェネリック的な位置づけで、特にコストを重視する人向け。 |

| ④ スリーピン | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 錠剤 | 薬王製薬 | コストパフォーマンスに優れたジェネリック的な製品。 |

| ⑤ アンミナイト | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 液体ドリンク | ゼリア新薬工業 | 錠剤が苦手な人向け。リラックス成分も配合。 |

| ⑥ グ・スリーP | プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 | 錠剤 | 伊丹製薬 | ジフェンヒドラミンとは異なる成分を試したい人向け。 |

| ⑦ ドリエルEX | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | ソフトカプセル | エスエス製薬 | ラベンダーアロマ配合でリラックス感をプラス。 |

| ⑧ カローミン | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 錠剤 | 大昭製薬 | コストを抑えたい場合の選択肢の一つ。 |

| ⑨ ナイトロンS | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 錠剤 | オール薬品工業 | シンプルな成分構成でコストパフォーマンスを追求。 |

| ⑩ ウット | 複数成分(鎮静剤+抗ヒスタミン剤) | 錠剤 | 伊丹製薬 | 不安や緊張感が強い人向け。鎮静作用が主。使用には注意が必要。 |

※このランキングは特定の効果効能を保証するものではなく、一般的な知名度や入手しやすさなどを基に構成したものです。

① ドリエル

特徴と成分

日本で初めて開発・発売された睡眠改善薬として、圧倒的な知名度と信頼性を誇るのがエスエス製薬の「ドリエル」です。有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩を1回量(2錠)あたり50mg配合しています。

長年の販売実績があり、「睡眠改善薬といえばドリエル」というイメージを持つ人も多いでしょう。初めて睡眠改善薬を試す方にとって、そのブランド力は大きな安心材料となります。パッケージも分かりやすく、薬局の棚でも見つけやすいのが特徴です。一時的な不眠に悩んだ際に、まず最初に検討されることが多い、まさに王道といえる製品です。

参照:エスエス製薬株式会社 公式サイト

口コミ・評判

ドリエルに関する口コミで多く見られるのは、「定番なので安心して使える」「効き目がしっかりと感じられた」といった、その信頼性に裏打ちされた声です。長年販売されている製品であるため、使用者も多く、効果に関するポジティブな感想を見つけやすい傾向にあります。

一方で、「価格が他の製品に比べてやや高め」という意見も散見されます。有効成分が同じでより安価な製品も登場しているため、コストパフォーマンスを重視するユーザーからは、そちらと比較検討されることも多いようです。とはいえ、「いざという時のために、信頼できるものを常備しておきたい」というニーズに応える、お守り的な存在として高く評価されています。

② ネオデイ

特徴と成分

大正製薬から発売されている「ネオデイ」は、ドリエルの後発品(ジェネリック)的な位置づけで人気を集めている睡眠改善薬です。有効成分はドリエルと全く同じジフェンヒドラミン塩酸塩を1回量(2錠)あたり50mg配合しています。

最大の特徴は、ドリエルと同等の効果が期待できるにも関わらず、価格が比較的安価である点です。有効成分もその含有量も同じであるため、作用機序に違いはありません。「ブランドにはこだわらないので、できるだけコストを抑えたい」と考えるユーザーにとって、非常に魅力的な選択肢となります。テレビCMなども展開しており、知名度も高く、多くのドラッグストアで取り扱われているため入手しやすいのもメリットです。

参照:大正製薬株式会社 公式サイト

口コミ・評判

ネオデイの口コミでは、「コストパフォーマンスが非常に良い」という点が最も高く評価されています。「ドリエルを使ったことがあるが、効果に違いを感じなかったので、こちらに切り替えた」といった声も多く聞かれます。成分が同じであるため、「安心して使える」という感覚を持つユーザーも多いようです。

「とにかく安く済ませたい」というニーズに的確に応えている製品であり、一時的な不眠で睡眠改善薬を試してみたいけれど、出費は抑えたいという方に特に支持されています。ドリエルと並んで、睡眠改善薬の代表的な選択肢の一つとして確立されています。

③ リポスミン

特徴と成分

皇漢堂製薬が製造・販売する「リポスミン」も、ジフェンヒドラミン塩酸塩を有効成分とする睡眠改善薬です。1回量(2錠)あたり50mgの配合で、ネオデイと同様にドリエルのジェネリック的な製品と位置づけられています。

リポスミンの際立った特徴は、徹底したコストパフォーマンスの追求にあります。ネオデイよりもさらに安価な価格設定で販売されていることが多く、睡眠改善薬を「お守り」として常備しておきたいと考える人にとって、経済的な負担が少ないのが大きな魅力です。シンプルなパッケージで、広告費などを抑えることで低価格を実現していると考えられます。

参照:皇漢堂製薬株式会社 公式サイト

口コミ・評判

「とにかく安いのがありがたい」「成分が同じなので、効果も問題ない」といった、コスト面を絶賛する口コミが大多数を占めます。頻繁に使うものではないけれど、旅行や出張など、いざという時のために備えておきたいというユーザーからの支持が厚いです。

一部のユーザーからは「パッケージがシンプルすぎる」といった声もありますが、製品の本質である「効果」と「価格」を重視する人にとっては、些細な問題と捉えられているようです。品質を保ちつつ、できる限り出費を抑えたいという合理的な考えを持つ方に最適な製品といえるでしょう。

④ スリーピン

特徴と成分

薬王製薬から発売されている「スリーピン」も、有効成分としてジフェンヒドラミン塩酸塩を1回量(カプセル1個)あたり50mg配合した睡眠改善薬です。この製品は、一般的な錠剤ではなく、中身が液体のソフトカプセルタイプであることが特徴です。

ソフトカプセルは、錠剤の粉っぽさや味が苦手な方でも飲みやすいというメリットがあります。また、カプセル内で成分が液体となっているため、体内で速やかに溶けて吸収されることが期待されます。コストパフォーマンスも比較的高く、ジェネリック的な製品群の一つとして選択肢に入ります。

参照:薬王製薬株式会社 公式サイト

口コミ・評判

スリーピンの口コミでは、「カプセルなので喉に引っかからず飲みやすい」という剤形に関する評価が見られます。錠剤を飲むのが苦手な方にとっては、大きなメリットと感じられるようです。「価格も手頃で助かる」といった、コストパフォーマンスに関する声も多く聞かれます。

効果については、他のジフェンヒドラミン塩酸塩製剤と同様に「寝つきが良くなった」という感想が一般的です。錠剤タイプが合わないと感じる方や、少しでも吸収の速さを期待したいという方が試してみる価値のある製品です。

⑤ アンミナイト

特徴と成分

ゼリア新薬工業の「アンミナイト」は、これまで紹介してきた製品とは一線を画す、液体ドリンクタイプの睡眠改善薬です。1本(30mL)に有効成分のジフェンヒドラミン塩酸塩50mgが配合されています。

最大の特徴は、その飲みやすさです。錠剤やカプセルを飲むのが苦手な方でも、ドリンクとして手軽に服用できます。さらに、リラックス効果が期待されるハーブ(カモミール、ホップ)やアミノ酸(L-テアニン)、ビタミンB群などが配合されており、単なる睡眠改善だけでなく、就寝前のリラックスタイムを演出するという付加価値を提供しています。味は、飲みやすいアセロラ風味です。

参照:ゼリア新薬工業株式会社 公式サイト

口コミ・評判

「錠剤が苦手なので、ドリンクタイプはありがたい」「味が美味しくて飲みやすい」といった、剤形と味に関するポジティブな口コミが目立ちます。また、「ハーブが入っているからか、気分的にリラックスできる気がする」といった、配合成分によるプラセボ効果を含めた使用感に関する声も聞かれます。

一方で、「錠剤に比べて価格が高い」「ゴミが出るのが気になる」といったデメリットを指摘する声もあります。日常的に使うというよりは、「今日は特によく眠りたい」という特別な日のための、ご褒美的なアイテムとして活用するのに向いているかもしれません。

⑥ グ・スリーP

特徴と成分

伊丹製薬の「グ・スリーP」は、市販の睡眠改善薬の中では少数派の、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩を有効成分として採用している製品です。1回量(1カプセル)あたり25mgが配合されています。

主流であるジフェンヒドラミン塩酸塩とは異なる成分であるため、「ドリエルやネオデイを試したが、どうも自分には合わなかった」「効果を感じにくかった」という方が、次に試す選択肢として非常に重要です。作用機序は同じ抗ヒスタミン作用ですが、成分が異なれば、効果の現れ方や副作用の出方に個人差が生じることがあります。ソフトカプセルタイプで飲みやすいのも特徴です。

参照:伊丹製薬株式会社 公式サイト

口コミ・評判

「ジフェンヒドラミン系の薬では口の渇きが気になったが、これは比較的ましだった」など、他の成分との比較に関する口コミが見られます(※副作用の出方には個人差があります)。また、「こちらの方が自分には合っているようで、穏やかに効く感じがする」といった、効果の相性に関する声もあります。

メジャーな成分ではないため、取り扱っている店舗が限られる場合があるかもしれませんが、主流の成分でしっくりこなかった場合の代替案として、その存在を知っておく価値は大きいでしょう。

⑦ ドリエルEX

特徴と成分

エスエス製薬の「ドリエルEX」は、王道ブランドであるドリエルの上位ラインに位置づけられる製品です。有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩50mgで、基本のドリエル(錠剤)と同じですが、いくつかの付加価値が加えられています。

まず、剤形がラベンダーアロマ香るソフトカプセルになっています。カプセル自体が飲みやすいことに加え、心地よい香りが就寝前のリラックス感を高めてくれます。また、カプセル内の薬液には、鎮静作用をサポートするとされるハーブ(カギカズラ)から抽出されたエキスが添加されているのも特徴です。機能性だけでなく、心地よい使用感も追求した製品といえます。

参照:エスエス製薬株式会社 公式サイト

口コミ・評判

「ラベンダーの香りが良くて、飲む時に癒される」「カプセルが小さめで飲みやすい」といった、使用感に関する高評価の口コミが多く寄せられています。薬を飲むという行為自体に、リラックスという付加価値を求めるユーザーに支持されています。

通常のドリエルと同様に、効果の確かさに対する信頼も厚いです。ただし、価格はシリーズの中で最も高価な設定になっているため、「特別な日のために使う」というユーザーが多いようです。機能性だけでなく、五感に訴える快適さを求める方におすすめです。

⑧ カローミン

特徴と成分

大昭製薬の「カローミン」は、有効成分としてジフェンヒドラミン塩酸塩を1回量(2錠)あたり50mg含有する睡眠改善薬です。製品のポジショニングとしては、リポスミンやスリーピンなどと同様に、コストパフォーマンスを重視したジェネリック的な製品群に属します。

特に際立った特徴があるわけではありませんが、その分、成分と価格のバランスが取れた堅実な製品といえます。多くのドラッグストアや薬局で、比較的安価に入手できるため、継続的な使用者や常備薬としての購入を考えるユーザーにとっては有力な選択肢の一つです。

参照:大昭製薬株式会社 公式サイト

口コミ・評判

口コミの多くは、「安くて助かる」「他の高い薬と効果が変わらない」といったコストパフォーマンスに関するものです。「近所のドラッグストアで安く売っていたので試してみた」というように、価格をきっかけに購入するユーザーが多いようです。

特別な付加価値を求めず、「一時的な不眠を緩和する」という睡眠改善薬の基本的な役割を、低コストで実現したい場合に適した、実直な製品です。

⑨ ナイトロンS

特徴と成分

オール薬品工業が販売する「ナイトロンS」も、有効成分ジフェンヒドラミン塩酸塩を1回量(1カプセル)あたり50mg配合した、ソフトカプセルタイプの睡眠改善薬です。

スリーピンと同様に、飲みやすさを考慮したソフトカプセルを採用しつつ、価格を抑えているのが特徴です。余計な成分を含まないシンプルな処方で、コストパフォーマンスに優れています。パッケージもシンプルで、実用性を重視するユーザーに向けた製品設計となっています。

参照:オール薬品工業株式会社 公式サイト

口コミ・評判

「カプセルで飲みやすいのに、価格が安いのが良い」という、剤形とコストのバランスを評価する声が多く見られます。「ジェネリック製品は色々あるが、カプセルタイプが好みなのでこれを選んでいる」といった、剤形にこだわりを持つユーザーからの支持もあります。

錠剤が苦手で、かつコストも抑えたい、という二つのニーズを同時に満たしてくれる、バランスの取れた選択肢として評価されています。

⑩ ウット

特徴と成分

伊丹製薬の「ウット」は、これまで紹介してきた睡眠改善薬とは少し毛色が異なる製品です。分類上は「鎮静薬」となり、厳密な意味での睡眠改善薬ではありませんが、不眠症状の緩和目的で使用されることがあるため、ここで紹介します。

最大の特徴は、複数の有効成分を組み合わせている点です。抗ヒスタミン成分のジフェンヒドラミン塩酸塩に加えて、ブロモバレリル尿素、アリルイソプロピルアセチル尿素といった鎮静作用を持つ成分が含まれています。これにより、不安や興奮、緊張、イライラといった精神的な高ぶりを鎮める効果が期待できます。

参照:伊丹製薬株式会社 公式サイト

口コミ・評判

「ストレスや不安で頭がぐるぐるして眠れない時に飲むと、気持ちが落ち着いて眠りやすくなる」といった、精神的な鎮静効果に関する口コミが特徴的です。単なる眠気だけでなく、「イライラを抑えたい」という明確な目的がある場合に選ばれることが多いようです。

しかし、ウットの使用には注意が必要です。特にブロモバレリル尿素は、他の睡眠改善薬の成分に比べて依存性を形成しやすいとされています。そのため、添付文書でも長期連用は避けるよう強く注意喚起されています。使用はごく短期間に留め、漫然と使い続けることは絶対に避けるべきです。不安感が強く、慢性的に続いている場合は、ウットに頼るのではなく、心療内科など専門医に相談することが不可欠です。

自分に合った睡眠改善薬の選び方3つのポイント

数ある睡眠改善薬の中から、自分にとって最適な一品を見つけるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、後悔しないための選び方を「有効成分」「剤形(タイプ)」「コストパフォーマンス」という3つの視点から具体的に解説します。

① 有効成分で選ぶ

睡眠改善薬を選ぶ上で最も基本となるのが、有効成分の違いを理解することです。現在市販されている製品の成分は、大きく2種類に分けられます。

ジフェンヒドラミン塩酸塩

市場に出回っている睡眠改善薬のほとんどが、この成分を採用しています。「ドリエル」をはじめ、「ネオデイ」「リポスミン」など、この記事で紹介した製品の多くもジフェンヒドラミン塩酸塩を含んでいます。

- 特徴:

- 選択肢が豊富: 多くのメーカーから製品が発売されているため、価格や剤形など、好みに合わせて選びやすい。

- 実績が豊富: 日本で最初に承認された睡眠改善薬の成分であり、長年の使用実績があるため、安心感を持ちやすい。

- 入手しやすい: ほとんどの薬局・ドラッグストアで取り扱いがある。

初めて睡眠改善薬を試す方は、まずこのジフェンヒドラミン塩酸塩を含む製品から選ぶのが一般的です。まずは王道の成分で、自分に合うかどうかを確認してみるのが良いでしょう。

プロメタジンメチレンジサリチル酸塩

ジフェンヒドラミン塩酸塩とは異なる、もう一つの抗ヒスタミン成分です。「グ・スリーP」などがこの成分を採用しています。

- 特徴:

- 代替選択肢となる: ジフェンヒドラミン塩酸塩が体質的に合わない(効果が強すぎる、副作用が気になるなど)場合に試す価値がある。

- 作用機序は類似: 同じ抗ヒスタミン薬として、脳内のヒスタミンの働きを抑えることで眠気を誘うという基本的なメカニズムは同じ。

薬の効果や副作用の出方には個人差があります。「主流の薬を試したけれど、どうもしっくりこない」と感じた場合に、成分を変えてみるというアプローチは非常に有効です。自分に合った成分を見つけることで、より快適に不眠症状を緩和できる可能性があります。

② 剤形(タイプ)で選ぶ

睡眠改善薬には、錠剤だけでなく、カプセルや液体など、いくつかの剤形(タイプ)があります。飲みやすさや好みに合わせて選ぶことができます。

| 剤形 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 錠剤 | ・最も一般的で製品数が多い ・コストが比較的安い傾向 ・持ち運びや保管がしやすい |

・人によっては飲みにくさを感じる ・独特の味や匂いがある場合も |

・コストを重視する人 ・薬を飲み慣れている人 |

| カプセル | ・味や匂いが気にならない ・喉ごしが滑らかで飲みやすい ・液体封入タイプもある |

・錠剤より価格がやや高い傾向 ・製品数が錠剤より少ない |

・錠剤の味や喉のつかえが苦手な人 ・スムーズな服用感を求める人 |

| 液体 | ・錠剤やカプセルが苦手でも飲める ・吸収が速いイメージがある ・リラックス成分などが配合されていることも |

・価格が最も高い傾向 ・持ち運びにかさばる ・1回分ずつの個包装でゴミが出る |

・嚥下(えんげ)能力が低い人 ・服薬にリラックス感などの付加価値を求めたい人 |

錠剤・カプセルタイプ

最も主流なのが錠剤タイプです。多くの製品がこの形状で、価格も手頃なものが多いため、コストを重視するなら第一候補になります。持ち運びにも便利で、旅行や出張の際にもかさばりません。

一方、錠剤を飲むのが苦手な方にはカプセルタイプがおすすめです。表面が滑らかなので喉を通りやすく、薬の味や匂いも気になりません。「ドリエルEX」のように香りがついているものもあり、服薬時の快適性を高めてくれます。

液体タイプ

「アンミナイト」に代表される液体タイプは、嚥下(飲み込む力)が困難な方や、どうしても固形物を飲みたくないという方に最適です。ドリンクとして手軽に飲めるのが最大のメリットです。ただし、価格は高くなる傾向があり、持ち運びやゴミの処理といった面では少し不便かもしれません。特別な日のためのスペシャルケアとして使うのも良いでしょう。

③ コストパフォーマンスで選ぶ

睡眠改善薬は、あくまで「一時的な不眠」に用いるものであり、毎日継続して飲むものではありません。しかし、「いざという時のためのお守り」として常備しておく場合、コストは無視できない要素です。

- 先発品とジェネリック品:

- 先発品: 「ドリエル」のように、最初に開発・販売された製品。開発コストがかかっているため価格は高めですが、ブランドとしての信頼性や安心感があります。

- ジェネリック的製品: 「ネオデイ」や「リポスミン」のように、先発品と同じ有効成分で、後から発売された製品。開発コストが抑えられるため、価格が安価です。

有効成分と含有量が同じであれば、理論上の効果に大きな差はないとされています。そのため、ブランドの安心感よりも経済性を優先するならば、ジェネリック的な製品を選ぶのが賢明です。

- 1回あたりの価格で比較する:

- パッケージ全体の価格だけでなく、「1回(または1錠・1カプセル)あたりの価格」を計算して比較すると、本当にお得な製品が見えてきます。大容量の製品は一見高く見えても、1回あたりのコストは割安になることがよくあります。

睡眠改善薬をたまにしか使わないのであれば、数回分の小さなパッケージでも十分かもしれません。しかし、出張が多いなど、使用する機会が時々あると分かっている場合は、少し多めの容量の製品を選んだ方が、結果的にコストを抑えられる可能性があります。ご自身の使用頻度を考えて、最適な容量と価格のバランスを見つけましょう。

睡眠改善薬の副作用と注意点

睡眠改善薬は、正しく使えば一時的な不眠の頼もしい味方になりますが、医薬品である以上、副作用のリスクや使用上の注意点が存在します。安全に使用するためにも、これらの情報を事前にしっかりと理解しておくことが極めて重要です。

知っておきたい主な副作用

睡眠改善薬の有効成分である抗ヒスタミン薬は、眠気を誘う主作用のほかに、いくつかの副作用を引き起こす可能性があります。代表的なものを知っておきましょう。

翌日の眠気やだるさ

最も多く見られる副作用が、「持ち越し効果(ハングオーバー)」と呼ばれる翌朝の眠気や倦怠感、頭が重いといった症状です。薬の作用が翌朝まで残ってしまうことで起こります。個人差はありますが、特に薬が効きすぎた場合や、睡眠時間が短かった場合に現れやすいとされています。

この副作用があるため、睡眠改善薬を服用した翌日は、自動車の運転や、集中力を必要とする機械の操作、高所での作業など、危険を伴う活動は絶対に避けてください。これは添付文書にも明記されている非常に重要な注意点です。

口の渇きや排尿困難

抗ヒスタミン薬には、アセチルコリンという神経伝達物質の働きを抑える「抗コリン作用」があります。これにより、唾液の分泌が減って口が渇いたり、便秘になったりすることがあります。

また、膀胱の筋肉の収縮を抑えるため、尿が出にくくなる(排尿困難)という症状が現れることもあります。特に、もともと前立腺肥大の傾向がある男性は症状が悪化するリスクがあるため、使用は禁忌とされています。同様に、抗コリン作用は眼圧を上昇させる可能性があるため、緑内障の診断を受けている人も使用できません。

頭痛やめまい

人によっては、副作用として頭痛やめまい、ふらつきなどが現れることがあります。特に起床時や、急に立ち上がった際にふらついて転倒するリスクも考えられます。高齢者の方は、転倒が骨折などの大きな怪我につながる可能性があるため、使用には特に慎重な判断が必要です。

依存性や耐性について

「睡眠改善薬を使い続けると、クセになってやめられなくなるのでは?」という不安を持つ方は少なくありません。依存性や耐性について正しく理解しておきましょう。

- 依存性:

- 処方薬の睡眠薬(特に古いタイプのもの)に比べれば、市販の睡眠改善薬の依存性リスクは低いとされています。

- しかし、リスクがゼロというわけではありません。「薬がないと眠れない」と思い込んでしまう精神的依存に陥る可能性はあります。

- 特に「ウット」などに含まれる鎮静成分(ブロモバレリル尿素など)は、他の成分に比べて依存性が形成されやすいことが知られており、漫然とした使用は絶対に避けるべきです。

- 耐性:

- 薬を連用していると、体が薬の作用に慣れてしまい、徐々に効果が薄れてくる「耐性」が生じることがあります。

- 効果が感じられなくなったからといって、自己判断で薬の量を増やすのは非常に危険です。耐性が現れたということは、その薬がもはや適切ではないというサインかもしれません。

これらのリスクを避けるためにも、睡眠改善薬は「一時的な不眠に対する、短期的な使用」に限定するという原則を必ず守ることが大切です。

睡眠改善薬を服用できない人

安全上の理由から、以下に該当する人は睡眠改善薬を服用することができません。購入前に、必ず自分に当てはまる項目がないか確認してください。

- 15歳未満の小児

- 妊婦または妊娠していると思われる人、授乳中の人

- 日常的に不眠の人、医師から不眠症の診断を受けている人

- 緑内障、前立腺肥大の診断を受けた人

- 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

- 他の催眠鎮静薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など)を服用中の人

これらの項目は、製品の添付文書に「してはいけないこと」として明記されています。判断に迷う場合は、自己判断せず、必ず医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。

正しい服用方法とタイミング

睡眠改善薬の効果を最大限に引き出し、副作用を最小限に抑えるためには、正しい方法で服用することが不可欠です。

- 服用タイミング:

- 就寝の約30分〜1時間前に服用するのが一般的です。服用してから効果が現れるまでに少し時間がかかるためです。

- 早すぎると、寝る準備が整う前に眠気に襲われて危険です。逆に、ベッドに入ってから服用すると、効果を待つ間に「まだ眠れない」という焦りが生まれ、かえって目が冴えてしまう可能性があります。

- 用法・用量の遵守:

- 必ず定められた1回量を守ってください。効果が足りないと感じても、自己判断で追加服用(おかわり)するのは絶対にやめましょう。副作用が強く出たり、思わぬ健康被害につながったりする恐れがあります。

- アルコールとの併用禁止:

- 睡眠改善薬を服用する際は、アルコール(お酒)を飲んではいけません。アルコールと薬の作用が重なると、中枢神経抑制作用が過度に強まり、呼吸抑制や意識障害など、命に関わる危険な状態に陥る可能性があります。いわゆる「寝酒」の習慣がある方は特に注意が必要です。

睡眠改善薬が効かない・効果がない時の対処法

「睡眠改善薬を試してみたけれど、あまり効果が感じられない」「薬にばかり頼りたくない」と感じることもあるでしょう。睡眠改善薬はあくまで対症療法であり、根本的な解決策ではありません。薬が効かない時や、薬以外の方法を探している時は、まず自身の生活習慣を見直すことから始めましょう。

生活習慣を見直すことから始める

質の良い睡眠は、日中の過ごし方によって作られます。薬に頼る前に、または薬と並行して、以下のような「睡眠によい習慣」を取り入れてみましょう。

就寝前にブルーライトを浴びない

スマートフォン、パソコン、テレビ、タブレットなどの画面から発せられるブルーライトは、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制することが知られています。メラトニンは、周囲が暗くなると分泌が増え、体を休息モードに切り替える働きをします。しかし、就寝前に強い光を浴びると、脳が「まだ昼間だ」と錯覚し、メラトニンの分泌が妨げられてしまうのです。

理想的には、就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめましょう。代わりに、読書(電子書籍ではなく紙の本がおすすめ)をしたり、静かな音楽を聴いたり、ストレッチをしたりと、リラックスできる時間を持つことが、スムーズな入眠につながります。

カフェインやアルコールの摂取を控える

コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。カフェインの効果は個人差がありますが、一般的には摂取後30分ほどで効き始め、その効果は4〜8時間程度持続すると言われています。そのため、質の良い睡眠を確保するためには、少なくとも就寝の4〜5時間前からはカフェインの摂取を避けるのが賢明です。

また、「寝酒」としてアルコールを飲む習慣がある人も注意が必要です。アルコールは一時的に寝つきを良くするように感じられますが、実際には眠りが浅くなり、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」の原因になります。利尿作用によってトイレに行きたくなることも、睡眠を妨げる要因です。

適度な運動を習慣にする

日中に適度な運動を行うと、心地よい疲労感が得られ、夜の寝つきが良くなります。ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動は、睡眠の質を高めるのに特に効果的です。運動の習慣は、体温のメリハリをつけることにも役立ちます。日中の活動で上がった体温が、夜にかけて下がっていく過程で、自然な眠気が訪れやすくなるのです。

ただし、就寝直前の激しい運動は逆効果です。交感神経が活発になり、体温も上昇するため、脳と体が興奮状態になってしまいます。運動は、就寝の3時間前までには終えるようにしましょう。就寝前に行うのであれば、軽いストレッチやヨガがおすすめです。

ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる

就寝前の入浴は、スムーズな入眠を助ける効果的な方法です。38〜40℃程度のぬるめのお湯に、15〜20分ほどゆっくり浸かるのがポイントです。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうため避けましょう。

入浴によって一時的に上昇した深部体温(体の内部の温度)が、お風呂から上がった後に徐々に下がっていきます。この深部体温の低下が、脳に「眠る時間だ」というサインを送り、強い眠気を誘発するのです。就寝の90分前くらいに入浴を済ませておくと、ちょうどベッドに入る頃に体温が下がり始め、スムーズに眠りにつくことができます。

漢方薬やサプリメントを検討する

生活習慣の改善と併せて、漢方薬やサプリメントを取り入れるのも一つの方法です。これらは睡眠改善薬(医薬品)とは異なり、より体質改善や栄養補給といったアプローチで睡眠をサポートします。

- 漢方薬:

- 個々の体質(証)に合わせて処方され、心身のバランスを整えることで不眠症状の改善を目指します。例えば、ストレスや不安が強い人には「加味帰脾湯(かみきひとう)」、心身が疲れて眠れない人には「酸棗仁湯(さんそうにんとう)」などが用いられることがあります。漢方薬を選ぶ際は、自己判断せず、医師や薬剤師、登録販売者などの専門家に相談することが重要です。

- サプリメント:

- 医薬品ではなく、あくまで「食品」の位置づけですが、睡眠の質を高めるのを助ける成分が含まれているものがあります。例えば、リラックス効果が期待される「L-テアニン」や「GABA(ギャバ)」、睡眠ホルモンであるメラトニンの材料となる「トリプトファン」、深部体温を下げて眠りを誘うとされる「グリシン」などが有名です。機能性表示食品として販売されているものもあり、手軽に試せるのがメリットです。

2週間以上改善しない場合は医療機関へ

最も重要なことは、市販の睡眠改善薬を漫然と使い続けないことです。多くの睡眠改善薬の添付文書には、「2〜3回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、専門家に相談すること」といった旨が記載されています。

生活習慣を改善し、市販薬を試しても、不眠の症状が1〜2週間以上続く場合や、眠れないことへの不安が強く、日中の活動に深刻な支障が出ている場合は、必ず医療機関を受診してください。その不眠は、単なる一時的なものではなく、専門的な治療が必要な「不眠症」かもしれません。

また、不眠の背後には、以下のような病気が隠れている可能性もあります。

- 睡眠時無呼吸症候群: 睡眠中に何度も呼吸が止まる病気。質の良い睡眠がとれず、日中に強い眠気を引き起こす。

- うつ病・不安障害: 精神的な不調が、不眠(特に早朝覚醒)の症状として現れることがある。

- むずむず脚症候群: 夕方から夜にかけて、脚に不快な感覚が現れ、じっとしていられなくなる病気。入眠を妨げる。

これらの病気は、市販薬では改善しません。適切な診断と治療が必要です。受診する診療科は、精神科、心療内科、または「睡眠外来」を標榜している専門クリニックが適しています。専門医に相談することで、不眠の根本原因を突き止め、適切な治療へと繋げることができます。

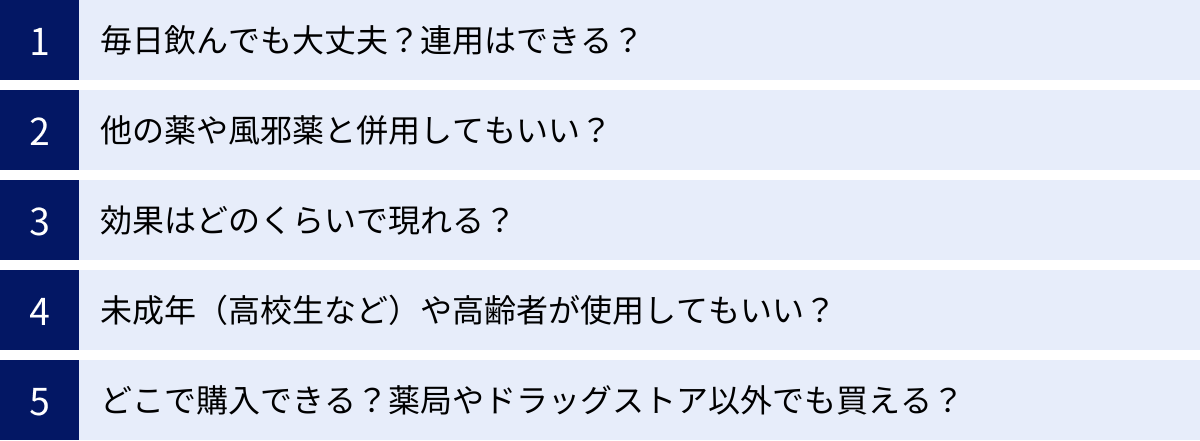

睡眠改善薬に関するよくある質問

ここでは、睡眠改善薬の使用を検討している方が抱きがちな、具体的な疑問についてQ&A形式で回答します。

毎日飲んでも大丈夫?連用はできる?

いいえ、睡眠改善薬を毎日飲むことや、長期間連用することは推奨されません。

ほとんどの製品の添付文書に「連用しないでください」と明記されています。その理由は主に3つあります。

- 耐性の形成: 連用すると体が薬に慣れてしまい、効果が薄れてくる可能性があります。

- 依存のリスク: 「薬がないと眠れない」という精神的な依存に陥る可能性があります。

- 根本解決にならない: 睡眠改善薬は一時的な症状を緩和するもので、不眠の根本原因を治療するものではありません。連用が必要なほどの不眠は、医療機関で相談すべきサインです。

あくまで「どうしても眠れない時」の頓服薬として、ごく短期間の使用に留めましょう。

他の薬や風邪薬と併用してもいい?

原則として、他の薬との併用は避けるべきです。特に、抗ヒスタミン成分を含む薬との併用は絶対にしないでください。

市販の総合感冒薬(風邪薬)、鼻炎用内服薬、乗り物酔いの薬、アレルギーの薬などには、睡眠改善薬と同じ抗ヒスタミン成分が含まれていることが非常に多いです。これらを併用すると、成分が重複して過剰摂取となり、強い眠気やふらつき、口の渇きといった副作用が危険なレベルで現れる可能性があります。

現在、何らかの薬を服用している場合は、睡眠改善薬を購入する前に、必ず医師、薬剤師、または登録販売者に相談し、併用しても問題ないか確認してください。

効果はどのくらいで現れる?

一般的には、服用後30分から1時間程度で眠気を感じ始めることが多いです。

ただし、これはあくまで目安であり、効果の現れ方や強さには個人差があります。また、食事の直後など、胃の中に食べ物が多く残っている状態だと、薬の吸収が遅れて効果発現が遅れることがあります。空腹時に水またはぬるま湯で服用するのが基本です。

未成年(高校生など)や高齢者が使用してもいい?

- 未成年(15歳未満): 使用できません。 15歳未満の小児に対する安全性は確立されておらず、すべての製品で禁忌とされています。

- 高校生(15歳以上): 年齢的には使用可能ですが、若い世代の不眠は生活習慣の乱れが原因であることが多いです。まずは生活リズムを整える、スマートフォンの使用時間を見直すといった対策を優先しましょう。安易な使用は推奨されません。

- 高齢者: 原則として使用は推奨されません。 高齢者の方は、薬の代謝・排泄機能が低下しているため、薬の作用が強く出すぎたり、長く残ったりする傾向があります。翌日への持ち越しによるふらつきや転倒のリスクが若年層より高く、転倒が骨折などの重篤な事態につながる危険性も高まります。また、認知機能への影響も懸念されます。どうしても使用したい場合は、必ず事前にかかりつけ医や薬剤師に相談してください。

どこで購入できる?薬局やドラッグストア以外でも買える?

睡眠改善薬は、医薬品のリスク区分に応じて「第②類医薬品」または「指定第②類医薬品」に分類されます。

これらの医薬品は、薬剤師または登録販売者が在籍している薬局やドラッグストアで購入できます。 また、薬剤師などによる情報提供の体制が整っている一部のインターネット通販サイトでも購入が可能です。

コンビニエンスストアやスーパーなど、薬剤師や登録販売者がいない店舗では購入することはできません。

まとめ:口コミや選び方を参考に自分に合う睡眠改善薬を見つけよう

この記事では、市販の睡眠改善薬について、睡眠薬との違い、成分、人気製品の口コミ、選び方、そして安全な使用のための注意点まで、幅広く解説しました。

睡眠改善薬は、ストレスや環境の変化といった原因による「一時的な不眠」に悩む際に、寝つきをサポートしてくれる心強い選択肢です。その作用は、主に抗ヒスタミン成分の眠くなる副作用を利用したもので、比較的穏やかですが、翌日の眠気などの副作用も存在します。

自分に合った製品を選ぶ際には、

- 有効成分(ジフェンヒドラミン塩酸塩か、それ以外か)

- 剤形(錠剤、カプセル、液体など飲みやすいか)

- コストパフォーマンス(継続使用ではなくても、お守りとしての価格はどうか)

という3つのポイントを参考に比較検討することをおすすめします。

しかし、最も重要なのは、睡眠改善薬は対症療法であり、不眠の根本的な治療薬ではないと理解することです。薬に頼るだけでなく、就寝前のスマホ断ちや適度な運動といった生活習慣の見直しが、健やかな睡眠への王道です。

そして、市販薬を試しても不眠が改善しない場合や、不眠が2週間以上続く場合は、自己判断で薬を使い続けず、必ず精神科や心療内科、睡眠外来といった専門の医療機関を受診してください。その不眠には、専門的な治療が必要な病気が隠れている可能性があります。

本記事の情報を参考に、睡眠改善薬を正しく理解し、ご自身の状況に合わせて賢く活用することで、つらい夜が少しでも快適になる一助となれば幸いです。