現代社会において、多くの人々が質の高い睡眠を求めています。日々のパフォーマンス向上、心身の健康維持、そして生活の質の向上において、睡眠が極めて重要な役割を担うことが科学的にも広く知られるようになりました。しかし、多忙な日常やストレス、ライフスタイルの多様化により、多くの日本人が慢性的な睡眠不足や睡眠の質の低下に悩まされています。

このような背景の中、テクノロジーの力で睡眠に関する課題を解決しようとする動きが活発化しています。それが「睡眠テック」です。本記事では、睡眠テックの基本的な概念から、注目される背景、具体的な機能、選び方、そして注目の製品・サービスまでを網羅的に解説します。この記事を通じて、ご自身の睡眠を見直し、より豊かな毎日を送るためのヒントを見つけていただければ幸いです。

目次

睡眠テックとは?

「睡眠テック(Sleep Tech)」とは、「睡眠(Sleep)」と「テクノロジー(Technology)」を組み合わせた造語です。具体的には、IoT(モノのインターネット)デバイスやスマートフォンアプリなどの最先端技術を活用して、個人の睡眠状態を計測・可視化し、分析結果に基づいて睡眠の質を向上させるためのアドバイスやソリューションを提供する製品・サービスの総称を指します。

かつて、睡眠の状態を詳しく知るためには、医療機関で「睡眠ポリグラフ検査(PSG)」という大掛かりな検査を受ける必要がありました。この検査では、脳波や心電図、筋電図、眼球の動きなど、多数のセンサーを身体に取り付けて一晩過ごし、専門家がそのデータを詳細に分析します。これは睡眠障害の正確な診断には不可欠ですが、費用的にも時間的にも大きな負担がかかるものでした。

しかし、近年のセンサー技術の目覚ましい進化(小型化・高精度化・低価格化)と、スマートフォンの爆発的な普及により、状況は一変しました。腕時計や指輪型の小さなデバイスを身に着けたり、ベッドサイドにセンサーを置いたりするだけで、これまで専門機関でしか得られなかったような睡眠に関するデータを、誰でも自宅で手軽に、そして継続的に取得できるようになったのです。

例えば、多くの睡眠テック製品では、以下のようなことが可能になります。

- 睡眠の定量化: 実際に眠っていた時間、寝付くまでの時間、夜中に目が覚めた回数などを正確に記録します。

- 睡眠の質的評価: 睡眠中の「レム睡眠」「浅い睡眠」「深い睡眠」といった睡眠段階(睡眠ステージ)の割合をグラフなどで分かりやすく表示します。

- 生体情報のモニタリング: 睡眠中の心拍数、呼吸数、心拍変動(HRV)、体表温度、いびきの有無などを計測します。

- パーソナライズされたフィードバック: 収集したデータに基づき、AIが個人の睡眠パターンを分析し、「昨夜の睡眠スコアは85点です」「深い睡眠を増やすために、就寝1時間前の入浴がおすすめです」といった具体的なアドバイスを提供します。

このように、睡眠テックは私たちの睡眠を「なんとなく」という主観的な感覚の世界から、「データに基づく客観的な改善」が可能な領域へと引き上げてくれる革新的なアプローチだと言えます。それは、フィットネスの世界で活動量計がトレーニングを科学的にしたように、睡眠という日常的な行為をデータドリブンで最適化していく試みです。

なお、ここで一つ注意しておきたいのは、市販されている多くの睡眠テック製品は、あくまで一般的な健康増進やウェルネスを目的とした「雑貨」や「家電」であり、「医療機器」ではないという点です。睡眠時無呼吸症候群(SAS)などの病気の診断や治療を目的とするものではありません。しかし、自身の睡眠状態を知ることで、潜在的な問題に気づき、必要に応じて専門医へ相談するきっかけとなり得る点において、その価値は非常に大きいと言えるでしょう。

睡眠テックが注目される理由

なぜ今、これほどまでに睡眠テックが大きな注目を集めているのでしょうか。その背景には、個人の健康意識の変化から社会構造の問題、そしてテクノロジーの進化まで、複数の要因が複雑に絡み合っています。

日本人の深刻な睡眠不足

睡眠テックが注目される最も根源的な理由は、現代日本人、特に先進国の中でも突出して深刻な睡眠不足にあります。経済協力開発機構(OECD)が発表した調査「Gender Data Portal 2021」によると、日本の平均睡眠時間は7時間22分であり、調査対象となった33カ国の中で最も短いという結果が出ています。これは、全体の平均である8時間28分を1時間以上も下回る数値です。(参照:OECD Gender Data Portal)

このような慢性的な睡眠不足は「睡眠負債」とも呼ばれ、日々のわずかな不足が借金のように蓄積し、心身に多大な悪影響を及ぼします。具体的には、以下のような問題が指摘されています。

- 認知機能の低下: 集中力、注意力、判断力、記憶力が低下し、仕事や学業でのミスが増えたり、創造的な思考が妨げられたりします。

- メンタルヘルスへの影響: 感情のコントロールが難しくなり、イライラしやすくなったり、不安や抑うつ状態に陥りやすくなったりします。

- 身体的健康リスクの増大: 免疫機能が低下して感染症にかかりやすくなるほか、高血圧、糖尿病、心疾患、脳卒中といった生活習慣病のリスクを高めることが多くの研究で示されています。

- 事故のリスク: 強い眠気は、交通事故や労働災害の重大な原因となります。

こうした深刻な状況を背景に、多くの人々が自身の睡眠問題を解決したいと強く願うようになり、その具体的な解決策として睡眠テックに期待が寄せられているのです。

企業の健康経営への関心の高まり

個人の問題に留まらず、従業員の睡眠問題は企業経営においても無視できない課題となっています。近年、従業員の健康を重要な経営資源と捉え、その維持・増進に戦略的に取り組む「健康経営」という考え方が急速に広まっています。

従業員が睡眠不足の状態では、欠勤(アブセンティーズム)が増えるだけでなく、より深刻なのが「プレゼンティーズム」です。これは、出社はしているものの、心身の不調が原因で本来のパフォーマンスを発揮できない状態を指します。経済産業省の調査によれば、プレゼンティーズムによる企業の損失額は、医療費や欠勤による損失額をはるかに上回ると推計されており、企業の生産性を著しく阻害する要因となっています。(参照:経済産業省「企業の『健康経営』ガイドブック」)

このプレゼンティーズムの最大の原因の一つが、睡眠不足による日中の眠気や集中力の低下です。そのため、先進的な企業では、従業員の睡眠改善を支援することが、生産性向上、ひいては企業価値の向上に直結すると考え始めています。福利厚生の一環として睡眠セミナーを実施したり、睡眠テックデバイスの購入を補助したり、法人向けの睡眠改善プログラムを導入したりする企業が増加しており、これが睡眠テック市場の新たな需要を創出しています。

睡眠関連市場の拡大

人々の睡眠への関心の高まりは、巨大な「スリープエコノミー(睡眠経済)」を生み出しています。高機能な寝具や枕、リラクゼーション効果のあるアロマやハーブティー、睡眠導入を助けるサプリメントや音楽など、良質な睡眠を求める消費者のニーズに応えるための様々な商品やサービスが市場に溢れています。

この活況な睡眠関連市場の中でも、特に高い成長率を示しているのが睡眠テック分野です。従来の製品が感覚的な「心地よさ」を追求してきたのに対し、睡眠テックは「データの可視化」と「科学的根拠に基づく改善」という新たな価値を提供します。消費者は、自分が支払った対価に対して、どのような効果があったのかを客観的なデータで確認したいと考えるようになっています。この「効果の見える化」へのニーズが、睡眠テック市場の急成長を力強く後押ししているのです。

テクノロジーの進歩とデバイスの普及

睡眠テックの発展は、それを支えるテクノロジーの進化なくしては語れません。特に以下の技術的ブレークスルーが大きな役割を果たしました。

- センサー技術の進化: 加速度センサー、光学式心拍センサー、温度センサーといった各種センサーが、驚くほど小型化・高精度化し、かつ低消費電力になりました。これにより、指輪や腕時計といった常に身に着けていても邪魔にならないデバイスに、高度な生体情報計測機能を搭載することが可能になりました。

- スマートフォンの普及: 今や誰もが持っているスマートフォンは、睡眠テックデバイスから送られてくるデータを集約し、美しいグラフや分かりやすいスコアで表示するための最適なプラットフォームです。また、アプリを通じてユーザーにアドバイスを届けたり、設定を変更したりするインターフェースとしても機能します。

- AI(人工知能)とビッグデータの活用: 各デバイスから収集された膨大な睡眠データをAIが解析することで、個人の睡眠パターンをより深く理解し、一人ひとりの状態に合わせた、きめ細やかでパーソナライズされたアドバイスの提供が可能になっています。

これらの技術が融合し、手頃な価格で提供されるようになったことで、睡眠テックは一部のガジェット好きだけでなく、幅広い層の人々にとって身近で実用的なツールとなったのです。

新型コロナウイルスによる健康意識の高まり

世界的なパンデミックとなった新型コロナウイルス(COVID-19)の流行は、人々の健康に対する意識を根底から変えました。感染症予防の観点から、免疫力を高く保つことの重要性が広く認識され、その基盤となる睡眠、食事、運動といった基本的な生活習慣への関心がかつてなく高まりました。

また、在宅勤務の普及や外出自粛といった生活様式の急激な変化は、多くの人の生活リズムを乱し、新たな睡眠問題を生み出す一因ともなりました。通勤がなくなったことで運動不足になったり、仕事とプライベートの境界が曖昧になって夜更かしが増えたりと、睡眠の質を低下させる要因が増えたのです。

このような状況下で、自宅にいながら手軽に自身の健康状態をモニタリングし、セルフケアを行いたいというニーズが急増しました。睡眠テックは、まさにこのニーズに応えるものであり、コロナ禍を機にその存在感を一気に高めたと言えるでしょう。

睡眠テックでできること

睡眠テックを導入すると、具体的にどのようなことが可能になるのでしょうか。その機能は多岐にわたりますが、大きく分けると「計測・可視化」「質の改善」「診断サポート」の3つの側面に集約されます。

睡眠データの計測・可視化

睡眠テックの最も基本的かつ重要な機能は、これまでブラックボックスだった睡眠中の身体の状態を、客観的なデータとして捉え、分かりやすく「見える化」することです。製品によって計測できる項目は異なりますが、主に以下のようなデータが取得されます。

- 睡眠時間: ベッドに入っていた時間(床上時間)だけでなく、実際に眠っていた「総睡眠時間」を計測します。また、寝付くのにかかった時間(入眠潜時)や、夜中に目が覚めていた時間(中途覚醒時間)も記録され、睡眠の効率を評価する指標となります。

- 睡眠ステージ(睡眠の構造): 睡眠は一様ではなく、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という質の異なる状態を繰り返しています。ノンレム睡眠はさらにその深さによって浅い睡眠(ステージ1、2)と深い睡眠(ステージ3)に分けられます。

- 深い睡眠: 脳と身体の休息、成長ホルモンの分泌、免疫機能の強化など、主に身体の回復を担います。

- レム睡眠: 脳は活発に活動しており、記憶の整理・定着や感情の調整が行われる、いわば「脳のメンテナンス」の時間です。

睡眠テックは、体動や心拍数の変化からこれらの睡眠ステージを推定し、一晩のうちにどのステージがどれくらいの割合を占めていたのかをグラフで可視化します。これにより、「自分は深い睡眠が足りていない」「レム睡眠の割合が少ない」といった、睡眠の質に関する具体的な課題を発見できます。

- 生体データ: 睡眠中の心拍数、呼吸の速さや乱れ、心拍と心拍の間隔のゆらぎ(心拍変動:HRV)、皮膚の表面温度、いびきの音量や回数、寝返りの頻度など、様々な生体情報をモニタリングします。これらのデータは、自律神経の状態や睡眠環境の快適さ、さらには睡眠時無呼吸症候群などの潜在的なリスクを評価する上で重要な手がかりとなります。

これらの多角的なデータは、スマートフォンのアプリ上で統合され、「睡眠スコア」として100点満点などで点数化されることが多くあります。このスコアによって、毎日の睡眠の質を直感的に把握し、日々の変動を追跡することが可能になります。

睡眠の質の改善

データの計測と可視化は、あくまでスタート地点です。睡眠テックの真価は、そのデータに基づいて具体的な改善アクションへと繋げられる点にあります。

- パーソナライズされたアドバイス: 多くの睡眠テックサービスでは、AIがユーザー個人のデータを分析し、睡眠の質を向上させるための具体的なアドバイスを提供します。「あなたのデータからは、就寝前のカフェイン摂取が深い睡眠を妨げている可能性が見られます。夕方以降は控えてみましょう」「週末の寝だめが、週明けの寝つきの悪さに繋がっています。起床時刻を一定に保つことをお勧めします」といった、一人ひとりの生活習慣や睡眠パターンに合わせた、根拠のある提案が受けられます。

- スマートアラーム機能: 多くの人が経験する「アラームが鳴っても起きられない」「起きた瞬間からだるい」という問題は、深い睡眠の最中に無理やり起こされることが原因の一つです。スマートアラームは、睡眠ステージをモニタリングし、ユーザーが設定した起床時刻の周辺で、眠りが最も浅いタイミング(レム睡眠や浅いノンレム睡眠中)を見計らって起こしてくれる機能です。これにより、覚醒時の不快感が少なく、比較的すっきりと目覚めることができます。

- 睡眠環境の最適化: 一部の高機能な製品やサービスでは、他のスマートホーム機器と連携し、睡眠状態に合わせて寝室環境を自動で最適化する機能も登場しています。例えば、深い睡眠に入ったら照明を完全に消灯し、起床時間が近づくにつれて徐々に明るくしていく、といった制御が可能です。また、リラックス効果のあるヒーリングミュージックや自然音を再生し、スムーズな入眠をサポートする機能も一般的です。

- 行動変容の促進: 自身の睡眠データを毎日確認し続けることは、強力な自己認識のツールとなります。例えば、「運動した日は深い睡眠が多い」「お酒を飲んだ日は中途覚醒が増える」といった生活習慣と睡眠の質の因果関係を、データを通じて体感的に理解できます。この「気づき」が、健康的な生活習慣を身につけ、維持するための強いモチベーションとなり、自発的な行動変容を促します。

睡眠に関する診断サポート

前述の通り、市販の睡眠テック製品の多くは医療機器ではなく、病気の診断を行うことはできません。この点は非常に重要なので、十分に理解しておく必要があります。

しかし、診断はできなくとも、医学的な介入が必要な睡眠障害の「リスク」や「兆候」を検知し、専門医への受診を促すという重要な役割を果たすことができます。

例えば、睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりする病気で、高血圧や心疾患、脳卒中のリスクを著しく高めますが、本人は睡眠中の出来事であるため自覚しにくいという特徴があります。睡眠テックデバイスの中には、いびきのパターンや音量、呼吸数の乱れ、血中酸素レベルの低下傾向などをモニタリングし、「重度のいびきや呼吸の乱れが検出されました。専門医への相談をお勧めします」といったアラートを表示する機能を備えたものがあります。

このような機能は、自覚症状のない人が自身の潜在的な問題に気づき、重篤な事態に至る前に医療機関を受診するきっかけとなり得ます。また、すでに治療を受けている人が、日々の状態をセルフモニタリングするツールとしても活用できます。

将来的には、睡眠テックで取得した日常的なデータを、本人の同意のもとで医療機関と共有し、医師が診察や治療方針の決定に役立てる、といった連携がさらに進んでいくと考えられます。これは、単発の検査データだけでなく、長期間の生活データに基づいた、より精度の高い個別化医療の実現に繋がる可能性を秘めています。

睡眠テックの主な種類

睡眠テック製品は、その計測方法や形状によって、大きく3つのタイプに分類できます。それぞれにメリット・デメリットがあり、自分のライフスタイルや求める機能に合わせて選ぶことが重要です。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| ウェアラブルデバイス型 | 身体に装着して使用(指輪、腕時計、リストバンドなど) | ・生体データを直接計測できるため精度が高い傾向 ・日中の活動量も計測できる製品が多い |

・装着に違和感がある場合がある ・充電が必要 |

・高精度なデータでしっかり管理したい人 ・日中の活動も含めて健康管理したい人 |

| 非ウェアラブルデバイス型 | 身体に装着せず使用(マットレス下、ベッドサイドなど) | ・装着の違和感や充電の手間がほぼない ・無意識に計測できるため継続しやすい |

・複数人での使用には不向き ・設置場所や環境によって精度が左右されることがある |

・身体に何か着けるのが苦手な人 ・できるだけ手間なく計測したい人 |

| アプリ型 | スマートフォン単体で使用(マイク、加速度センサーを利用) | ・手軽に始められる ・無料で利用できるものも多い |

・スマートフォンの設置場所に精度が依存する ・バッテリー消費が大きい場合がある |

・まずはお試しで睡眠計測を始めたい人 ・コストをかけたくない人 |

ウェアラブルデバイス型

ウェアラブルデバイス型は、身体に直接装着して生体情報を計測するタイプの睡眠テックです。現在、市場で最も主流のタイプであり、様々な形状の製品が登場しています。

- 形状: 指輪型、腕時計型、リストバンド型が一般的です。その他にも、額に貼るパッチ型、耳に装着するイヤホン型、頭に巻くヘッドバンド型といった特殊な製品も存在します。

- 計測原理: デバイスに内蔵された複数のセンサーで身体の状態を捉えます。例えば、加速度センサーで身体の動き(寝返りなど)を検知し、デバイスの裏側にある光学式心拍センサーが皮膚下の血流の変化を読み取って心拍数や心拍変動を計測します。また、温度センサーで体表温の変化を、一部のモデルでは血中酸素ウェルネスセンサーで血液中の酸素レベルの変動をモニタリングします。これらのデータを統合的に分析することで、睡眠ステージを推定します。

- メリット: 身体に密着しているため、心拍数や体温といった重要な生体データを直接、かつ高い精度で取得できる点が最大の強みです。また、多くの製品は日中の活動量計(歩数、消費カロリー、運動時間など)やストレスレベル測定機能も兼ね備えており、覚醒時の活動が睡眠にどう影響したかを統合的に分析できます。

- デメリット: 睡眠中に何かを身に着けることに違和感や不快感を覚える人がいる点が挙げられます。特に腕時計型は、寝返りの際に気になる場合があるかもしれません。また、ほとんどの製品は数日から1週間程度でバッテリーが切れるため、定期的な充電が必要です。

非ウェアラブルデバイス型

非ウェアラブルデバイス型は、身体に何も装着せず、寝具や寝室に設置して睡眠を計測するタイプです。設置すればあとは何もしなくてよいため、「ズボラな人」でも継続しやすいのが特徴です。

- 形状: マットレスや敷布団の下に敷く薄いシート状のセンサー、ベッドサイドテーブルなどに置く据え置き型のセンサーが主流です。また、枕やマットレス自体にセンサーが内蔵された製品もあります。

- 計測原理: シート型センサーは、内蔵された高感度な体圧センサーや振動センサーによって、寝返りのような大きな動きから、呼吸や心拍に伴う身体の微細な振動までを検知します。ベッドサイドに置くタイプは、微弱な電波(レーダー)を身体に照射し、その反射波から呼吸や身体の動きを非接触で捉える技術を用いています。

- メリット: 装着による違和感が一切なく、充電の手間もほとんどない(数ヶ月に一度の充電や、常時給電タイプが多い)ため、一度設置すれば計測していることを忘れてしまうほど自然に使用できます。この「無意識の計測」は、長期的なデータ収集において非常に大きな利点であり、継続のハードルを大幅に下げてくれます。

- デメリット: 2人で同じベッドで寝ている場合、どちらのデータを計測しているのかを正確に分離するのが難しい製品があります(分離機能を持つ製品もある)。また、寝相が悪く、センサーの検知範囲から大きく外れてしまうと、正確なデータが取れない可能性があります。

アプリ型

アプリ型は、特別な専用デバイスを購入することなく、手持ちのスマートフォンだけで睡眠計測を行うタイプです。睡眠テックを試してみたいという入門者に最適な選択肢と言えます。

- 形状: スマートフォン用のアプリケーションとして提供されます。

- 計測原理: スマートフォンに内蔵されているセンサーを活用します。主に、マイクでいびきや寝言、呼吸音などの音響情報を収集・分析したり、加速度センサーでベッドの揺れから寝返りなどの体動を検知したりします。これらの情報から、睡眠と覚醒の状態や、眠りの深さのパターンを推定します。

- メリット: 最大の魅力は、その手軽さと低コストにあります。多くのアプリは無料、あるいは数百円程度の買い切り、もしくは月額数百円のサブスクリプションで利用でき、初期投資なしですぐに睡眠計測を始められます。いびきの録音機能や、前述のスマートアラーム機能などを搭載しているものも多くあります。

- デメリット: ウェアラブル型や非ウェアラブル型と比較すると、一般的に計測精度は劣ります。マイクや加速度センサーが正しく機能するように、スマートフォンを枕元の適切な位置(通常はマットレスの上など)に置く必要があります。また、一晩中アプリを起動させておくため、スマートフォンのバッテリーを大きく消費する点にも注意が必要です。

睡眠テックを導入するメリット

睡眠テックを生活に取り入れることで、具体的にどのような良い変化が期待できるのでしょうか。ここでは、導入によって得られる主な3つのメリットについて詳しく解説します。

自分の睡眠状態を客観的に把握できる

多くの人が「昨日はよく眠れた」「なんだか寝た気がしない」といった主観的な感覚でしか、自分の睡眠を評価できていません。しかし、この感覚は必ずしも実際の睡眠の質を正確に反映しているとは限りません。例えば、長時間眠ったつもりでも、深い睡眠がほとんど取れていなければ、脳や身体の疲労は十分に回復していない可能性があります。

睡眠テックを導入する最大のメリットは、こうした曖昧な感覚を、具体的な数値やグラフといった客観的なデータに置き換えてくれる点にあります。

- 総睡眠時間: 8時間ベッドにいたとしても、実際に眠っていたのは7時間だった、というような事実が分かります。

- 睡眠ステージの割合: 健康な成人の場合、一般的に深い睡眠が15〜20%、レム睡眠が20〜25%程度を占めると言われています。自分のデータがこの目安と比べてどうなのか、日によってどう変動するのかを把握できます。

- 中途覚醒: 自分では気づいていないだけで、夜中に何度も短い覚醒(マイクロアウェイクニング)を繰り返していることがデータで明らかになるかもしれません。

このように自分の睡眠を客観的に「知る」ことは、改善に向けた全てのプロセスの出発点となります。問題を正確に認識しなければ、的確な対策を立てることはできません。自分では快眠できているつもりだった人が、データを見て初めて「実は深い睡眠が極端に少ない」という課題に気づく、といったケースは非常によくあります。この「気づき」こそが、睡眠改善への第一歩なのです。

データに基づいて睡眠習慣を改善できる

自分の睡眠課題がデータによって明らかになったら、次はその解決策を探るステップです。睡眠テックは、このプロセスにおいても強力なサポーターとなります。勘や世間の常識に頼るのではなく、データに基づいた科学的なアプローチで、自分だけの最適な睡眠習慣を見つけ出すことができるのです。

これは、ビジネスの世界で広く用いられる「PDCAサイクル」を、個人の睡眠改善に応用するようなものです。

- Plan(計画): 睡眠データを見て、「寝つきにかかる時間を30分から15分に短縮する」といった具体的な目標を立てます。

- Do(実行): 目標達成のためのアクションとして、「就寝1時間前からスマートフォンの使用をやめ、読書をする」という新しい習慣を試してみます。

- Check(評価): 翌朝、睡眠テックのデータを確認し、実際に入眠時間が短縮されたかどうか、他の指標(深い睡眠の割合など)に変化はあったかを客観的に評価します。

- Action(改善): 効果があったなら、その習慣を継続します。もし効果がなければ、「寝る前に軽いストレッチを試す」など、別のアクションを試し、再度PDCAを回します。

このサイクルを繰り返すことで、無数にある睡眠改善法の中から、本当に自分に合ったものだけを効率的に見つけ出すことが可能になります。さらに、多くの睡眠テック製品が提供するAIによるアドバイス機能は、このPDCAサイクルを回す上でのヒントを与えてくれ、試行錯誤のプロセスを加速させてくれます。

日中のパフォーマンスや生産性が向上する

睡眠テック導入の最終的なゴールは、単に睡眠データを良くすることではありません。その先にある、日中の活動におけるパフォーマンスの最大化と、QOL(生活の質)の向上です。

質の高い睡眠は、心身の健康と機能に多岐にわたる恩恵をもたらします。

- 脳機能の向上: 睡眠中、特に深い睡眠とレム睡眠の間に、脳は日中に学習した事柄を整理し、記憶として定着させます。また、アミロイドβなどの老廃物を洗い流す重要な働きも担っています。質の良い睡眠は、翌日の集中力、記憶力、論理的思考力、そして創造性を高め、仕事や勉強の効率を格段に向上させます。

- メンタルヘルスの安定: 睡眠は、感情を司る脳の領域(扁桃体など)の活動を安定させる役割を果たします。十分な睡眠がとれると、ストレスへの耐性が高まり、気分の浮き沈みが少なくなります。イライラや不安感が減少し、より前向きで穏やかな気持ちで一日を過ごせるようになります。

- 身体的コンディションの向上: 睡眠中には成長ホルモンが分泌され、筋肉や組織の修復が促されます。また、免疫システムを正常に機能させる上でも不可欠です。良質な睡眠は、身体の疲労回復を早め、病気にかかりにくい身体を作ることに繋がります。アスリートにとっては、トレーニング効果の最大化や怪我の予防にも直結します。

睡眠テックを活用して睡眠の質を着実に改善していくことで、これらの恩恵を実感できるようになり、結果として仕事、学業、プライベートの全てにおいて、より充実した毎日を送れるようになるでしょう。

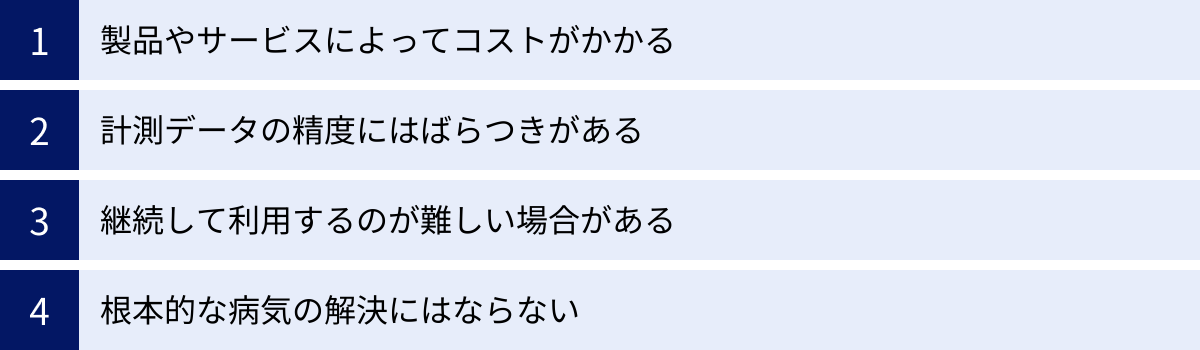

睡眠テック導入時の注意点

睡眠テックは非常に便利なツールですが、万能ではありません。その効果を最大限に引き出すためには、導入前にいくつかの注意点を理解しておくことが重要です。期待外れの結果に終わったり、かえってストレスを抱えたりしないよう、以下のポイントを心に留めておきましょう。

製品やサービスによってコストがかかる

手軽なアプリから高機能なデバイスまで、睡眠テックの価格帯は非常に幅広いです。

- 無料〜低価格帯: スマートフォンアプリの多くは、基本的な機能を無料で利用できます。より高度な機能(詳細な分析レポート、いびきの録音など)は月額数百円程度のサブスクリプションで提供されることが一般的です。

- 中価格帯: FitbitやApple Watchといったリストバンド型・スマートウォッチ型のデバイスは、数万円の初期費用がかかります。多くの場合、基本的な睡眠分析機能は無料で利用できますが、より詳細なインサイトや長期的なトレンド分析、ガイド付きプログラムなどを利用するには、月額または年額の有料プランへの加入が必要な場合があります。

- 高価格帯: Oura Ringのような高精度な指輪型デバイスや、Withings Sleepのような非ウェアラブルセンサー、さらには寝具一体型のシステムになると、初期費用は数万円から数十万円に及ぶこともあります。

重要なのは、単に価格だけで選ぶのではなく、自分の支払える予算と、その製品から得られる価値(機能、精度、使いやすさなど)のバランスを考えることです。高価な製品が必ずしも自分にとって最適とは限りません。まずは無料アプリから試してみて、睡眠計測の習慣がつき、さらに詳細なデータが欲しくなったら有料デバイスへ移行する、というステップを踏むのも賢明な方法です。

計測データの精度にはばらつきがある

睡眠テックで表示されるデータは非常に魅力的ですが、その数値を鵜呑みにしすぎない冷静な視点も必要です。

前述の通り、睡眠テックのデータは、医療の現場で用いられる睡眠ポリグラフ検査(PSG)のデータとは根本的に異なります。PSGが脳波を直接測定して睡眠ステージを判定するのに対し、市販のデバイスの多くは、体動、心拍数、呼吸数といった間接的な情報から睡眠ステージを「推定」しています。そのため、製品の種類や計測方式、使用環境によって、その推定精度にはどうしてもばらつきが生じます。

この事実を理解せずにデータを過信すると、「オルトソムニア(orthosomnia)」と呼ばれる状態に陥る危険性があります。これは、睡眠計測デバイスが示す「完璧な睡眠データ」を追い求めるあまり、かえって睡眠に対する不安やプレッシャーが増大し、不眠を引き起こしてしまうという本末転倒な状態です。

睡眠テックのデータは、絶対的な真実ではなく、「自分の睡眠の傾向を把握し、生活習慣との関連性を探るための参考値」と捉えることが大切です。スコアのわずかな上下に一喜一憂するのではなく、長期的なトレンドや、特定の行動(飲酒、運動など)をとった後の変化に注目するようにしましょう。

継続して利用するのが難しい場合がある

多くの健康ガジェットと同様に、睡眠テックも「買ってはみたものの、いつの間にか使わなくなった」という事態に陥りがちです。継続利用を妨げる主な要因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 装着の不快感: 腕時計や指輪をつけたまま眠ることに、どうしても慣れない場合があります。

- 充電の手間: 毎日のように充電が必要なデバイスは、面倒に感じて使わなくなる原因になります。

- データ確認の形骸化: 最初は面白くても、毎日同じようなデータを見るだけでは飽きてしまい、アプリを開かなくなってしまうことがあります。

こうした「三日坊主」を防ぐためには、製品選びの段階から継続しやすさを重視することが重要です。自分のライフスタイルを考え、できるだけ手間がかからず、ストレスなく使い続けられる製品を選ぶようにしましょう。例えば、装着が苦手なら非ウェアラブル型を、充電が面倒ならバッテリー持続時間が長い製品を選ぶのが良いでしょう。また、ゲーム感覚で楽しめる要素や、友人・家族と励まし合えるコミュニティ機能など、モチベーションを維持する工夫が施されたサービスを選ぶのも有効です。

根本的な病気の解決にはならない

これは最も重要な注意点であり、繰り返し強調する必要があります。睡眠テックは、あくまで日々の健康管理やウェルネス向上をサポートするツールであり、医学的な診断や治療を行うものではありません。

もし、以下のような症状がみられる場合は、睡眠テックのデータだけに頼って自己判断で解決しようとせず、必ず睡眠専門の医療機関(睡眠外来、呼吸器内科、精神科など)を受診してください。

- 家族から、睡眠中に呼吸が止まっていると指摘された

- 日中に耐えがたいほどの強い眠気がある

- ベッドに入ってもなかなか寝付けない、または夜中に何度も目が覚めてしまう状態が週に3日以上、3ヶ月以上続いている

- 夜、脚がむずむずしたり、ほてったりして眠れない(むずむず脚症候群の可能性)

睡眠テックのデータを医師に見せることは、診察の際の参考情報として役立つ場合がありますが、それが診断の代わりになるわけではありません。睡眠障害は、放置すると深刻な健康問題に繋がる可能性がある病気です。専門家による適切な診断と治療を受けることが何よりも重要です。

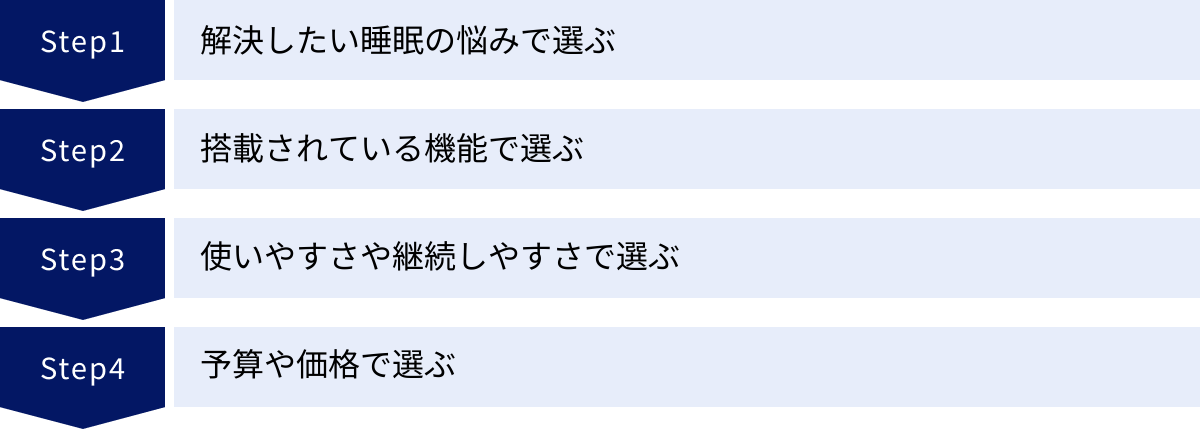

失敗しない睡眠テックサービスの選び方

数多くの製品の中から、自分にぴったりの睡眠テックを見つけ出すのは簡単なことではありません。ここでは、後悔しないための選び方のポイントを4つのステップで解説します。

解決したい睡眠の悩みで選ぶ

まず最初に考えるべきは、「自分はなぜ睡眠テックを使いたいのか?」「睡眠に関するどんな悩みを解決したいのか?」という目的を明確にすることです。目的がはっきりすれば、おのずと必要な機能や選ぶべき製品タイプが見えてきます。

- 悩み:「いびきがうるさい」と家族に言われる

- 選ぶべき製品: いびきの録音・分析機能や、いびきの原因(仰向け寝など)を検知して振動で知らせる機能などが充実したアプリやデバイスがおすすめです。

- 悩み:「ベッドに入ってもなかなか寝付けない」

- 選ぶべき製品: 入眠潜時を正確に計測できる機能はもちろん、リラックスできるサウンドや瞑想コンテンツを再生して入眠をサポートしてくれる機能を持つ製品が良いでしょう。

- 悩み:「日中、頭がぼーっとして仕事に集中できない」

- 選ぶべき製品: 睡眠の質、特に「深い睡眠」の量や割合を詳細に分析できる高精度なウェアラブルデバイスが適しています。日中の活動量やストレスレベルも計測できると、原因の特定に役立ちます。

- 悩み:「朝、アラームが鳴ってもスッキリ起きられない」

- 選ぶべき製品: 眠りの浅いタイミングで起こしてくれる「スマートアラーム機能」を搭載した製品が必須です。

このように、自分の具体的な悩みと製品の得意な機能をマッチングさせることが、失敗しないための第一歩です。

搭載されている機能で選ぶ

基本的な睡眠計測(睡眠時間、睡眠ステージ)は、ほとんどの製品で可能です。その上で、どのような付加価値のある機能が搭載されているかを比較検討しましょう。

- 基本の生体データ: 心拍数、呼吸数

- 高度な生体データ: 心拍変動(HRV)、体表温、血中酸素ウェルネス

- 覚醒サポート機能: スマートアラーム

- 入眠サポート機能: 睡眠導入サウンド、瞑想ガイド

- 環境モニタリング機能: いびき検出、寝言録音、周囲の騒音レベル測定

- 日中の健康管理機能: 歩数計、消費カロリー計算、運動記録、ストレスレベル測定

- その他: レポート機能、アドバイス機能、コミュニティ機能

ただし、多機能なものが必ずしも良いとは限りません。機能が多すぎると操作が複雑になったり、自分には不要な情報に惑わされたりすることもあります。自分が解決したい悩み(ステップ1)に立ち返り、本当に必要な機能は何かを冷静に見極めることが重要です。

使いやすさや継続しやすさで選ぶ

注意点でも述べた通り、継続できなければ意味がありません。長期的にストレスなく使い続けられるかどうかは、製品選びにおいて非常に重要な観点です。

以下のチェックリストを参考に、自分のライフスタイルに合うかどうかを想像しながら選びましょう。

- 装着感(ウェアラブルの場合): 違和感はないか?素材は肌に合うか?デザインは気に入るか?(可能であれば試着やレビューの確認を)

- 充電の手間: バッテリーはどのくらい持つか?充電方法は簡単か?(毎日充電 vs 週1回充電など)

- 操作性: アプリの画面は見やすいか?知りたい情報にすぐアクセスできるか?直感的に操作できるか?

- 手間のかからなさ: 装着や設置に手間はかからないか?(着けるだけ、置くだけ、など)

- モチベーション維持: データを振り返るのが楽しくなるような工夫(スコア化、バッジ、ゲーミフィケーション要素など)はあるか?

特に、身体に何かを着けて眠ることに抵抗がある人は、非ウェアラブルデバイス型が有力な選択肢になります。

予算や価格で選ぶ

最後に、予算との兼ね合いを考えます。製品の価格は、機能や精度、ブランドなどによって大きく異なります。

- 初期費用: デバイス本体の購入価格です。

- ランニングコスト: 月額・年額で発生するサブスクリプション料金です。無料プランと有料プランで使える機能にどのような違いがあるのかをしっかり確認しましょう。

- トータルコスト: 長期間使うことを想定し、本体価格とサブスクリプション料金を合わせたトータルのコストで比較検討することが大切です。

コストパフォーマンスを重視するなら、まずは無料のスマートフォンアプリから始めてみるのがおすすめです。それで睡眠計測の面白さや有用性を実感できたら、より高精度なデータを求めて有料のデバイスにステップアップするという流れが、無駄な出費を抑える賢い選び方と言えるでしょう。

注目の睡眠テック製品・サービス10選

ここでは、現在市場で注目されている代表的な睡眠テック製品・サービスを10種類、タイプ別に紹介します。それぞれの特徴を比較し、自分に合った製品を見つけるための参考にしてください。(情報は2024年現在のものです。最新の情報は各公式サイトをご確認ください)

① Oura Ring(オーラリング)

- タイプ: 指輪型ウェアラブルデバイス

- 特徴: 指輪という目立たない形状ながら、極めて高精度な生体データ(心拍数、心拍変動、体温など)を計測できるのが最大の特徴です。指の動脈からデータを取得するため、手首で計測するデバイスより精度が高いとされています。睡眠だけでなく、日中の活動や体調から「コンディションスコア」を算出し、その日の活動レベルを提案してくれます。洗練されたデザインも魅力です。

- こんな人におすすめ: 最高の精度を求める人、腕時計が苦手な人、日々のコンディション管理までトータルで行いたい人。

- 参照: Oura公式サイト

② Fitbit(フィットビット)シリーズ

- タイプ: リストバンド/スマートウォッチ型ウェアラブルデバイス

- 特徴: Google傘下のFitbitは、活動量計のパイオニア的存在です。長年の研究で培われた睡眠分析アルゴリズムに定評があり、「睡眠スコア」やスマートアラーム機能が充実しています。シンプルなリストバンド型から高機能なスマートウォッチ型まで、価格や機能に応じた豊富なラインナップから選べるのも強みです。有料プラン「Fitbit Premium」では、より詳細な分析やガイド付きプログラムを利用できます。

- こんな人におすすめ: 睡眠と運動の両方をバランス良く管理したい人、豊富な製品ラインナップから選びたい人。

- 参照: Fitbit公式サイト

③ Apple Watch(アップルウォッチ)

- タイプ: スマートウォッチ型ウェアラブルデバイス

- 特徴: iPhoneユーザーにとって最も身近な選択肢です。watchOSの標準「睡眠」アプリで、手首皮膚温、睡眠時間、睡眠ステージ(コア睡眠、深い睡眠、レム睡眠)を記録できます。ヘルスケアアプリとのシームレスな連携が強みで、血中酸素ウェルネスや心拍数のモニタリングなど、総合的な健康管理デバイスとして非常に高機能です。サードパーティ製の睡眠分析アプリも豊富に存在します。

- こんな人におすすめ: iPhoneユーザーで、睡眠だけでなく様々な機能を1台で完結させたい人。

- 参照: Apple公式サイト

④ Withings Sleep(ウィジングズ スリープ)

- タイプ: 非ウェアラブルデバイス(マットレス下設置型)

- 特徴: マットレスの下に敷くだけで、装着の違和感なく睡眠サイクル、心拍数、いびきを自動で記録します。一度設置すれば充電の手間もほぼ不要で、継続しやすさは抜群です。医療機器ではありませんが、睡眠時無呼吸症候群の兆候となりうる呼吸の乱れを検知する機能も搭載しています。スマートホームプラットフォーム「IFTTT」と連携できるのも特徴です。

- こんな人におすすめ: 身体に何も着けたくない人、とにかく手間なく計測を続けたい人。

- 参照: Withings公式サイト

⑤ BrainSleep Coin(ブレインスリープコイン)

- タイプ: ウェアラブルデバイス(額装着型)

- 特徴: 「最高の睡眠」を追求するブレインスリープ社が開発した、500円玉サイズの小型センサーです。最大の特徴は、多くのデバイスが採用する体動や心拍数からの「推定」ではなく、額に貼ることで脳波(前頭葉)を直接計測できる点です。これにより、睡眠ステージをより医学的な定義に近い形で正確に判定できるとされています。

- こんな人におすすめ: データの正確性を何よりも重視する人、最新のテクノロジーを試したい人。

- 参照: ブレインスリープ公式サイト

⑥ NEWPEACE(ニューピース)

- タイプ: 非ウェアラブルデバイス(マットレス型)

- 特徴: 美容・健康機器で知られるMTG社が手掛ける、ユニークな製品です。睡眠を計測するだけでなく、「動き」で睡眠の質にアプローチするのがコンセプト。内蔵されたエアバッグが膨張・収縮してストレッチを行い、入眠をサポート。起床時には動きとヒーター機能で心地よい目覚めを促します。計測から介入までを一台でこなすアクティブな睡眠テックです。

- こんな人におすすめ: 寝つきが悪い人、ストレッチなど身体的なアプローチに関心がある人。

- 参照: NEWPEACE公式サイト

⑦ Sleep Cycle(スリープサイクル)

- タイプ: アプリ

- 特徴: スマートアラームアプリの草分け的存在。スマートフォンのマイクや加速度センサーで睡眠中の音や動きを分析し、眠りが浅いタイミングで起こしてくれる機能に定評があります。長期的な睡眠データの傾向分析や、いびき、寝言の録音も可能です。手軽に睡眠テックを体験してみたい場合に最適なアプリの一つです。

- こんな人におすすめ: まずは無料で睡眠テックを試したい人、スッキリとした目覚めを体験したい人。

- 参照: Sleep Cycle公式サイト

⑧ 熟睡アラーム

- タイプ: アプリ

- 特徴: 日本発の多機能睡眠アプリです。スマートアラームや睡眠記録といった基本機能に加え、40種類以上の睡眠導入サウンド、いびきの録音・再生、夢日記、おしゃべり機能(SiriやGoogleアシスタントと連携)など、豊富な機能が詰め込まれています。楽しみながら睡眠管理を続けられる工夫が満載です。

- こんな人におすすめ: 一つのアプリで様々な機能を使いたい人、楽しみながら継続したい人。

- 参照: 熟睡アラーム公式サイト

⑨ Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

- タイプ: アプリ

- 特徴: 「睡眠をエンターテインメント化する」というコンセプトで大ヒットしたゲームアプリ。プレイヤーは自分の睡眠時間や規則性を記録することで、様々なポケモンの寝顔を収集し、図鑑を完成させていきます。睡眠を計測することがゲームの進行に直結するため、楽しみながら自然と睡眠習慣が整うように設計されています。

- こんな人におすすめ: 三日坊主になりがちな人、ゲームが好きな人、楽しく睡眠改善に取り組みたい人。

- 参照: Pokémon Sleep公式サイト

⑩ Somnus(ソムナス)

- タイプ: アプリ

- 特徴: 筑波大学発のベンチャー企業S’UIMINが開発した、学術的な知見に基づく睡眠管理アプリです。独自のアルゴリズムによる高精度な睡眠判定が強みで、睡眠改善のためのアドバイスも提供。睡眠に悩む従業員をサポートする法人向けサービスも展開しており、科学的根拠を重視する姿勢が特徴です。

- こんな人におすすめ: 科学的な裏付けのあるサービスを使いたい人、信頼性を重視する人。

- 参照: Somnus公式サイト

睡眠テックの市場規模と今後の展望

睡眠テックは、単なる一過性のブームではなく、今後も継続的な成長が見込まれる巨大な市場を形成しつつあります。ここでは、その市場規模と未来の姿について考察します。

世界と日本の市場規模

世界の睡眠テックデバイス市場は、驚異的なスピードで拡大しています。市場調査会社のレポートによって数値は異なりますが、例えば、Fortune Business Insightsの調査によると、2023年の世界の睡眠テックデバイス市場規模は179億米ドルと評価され、2030年までに671億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は20.8%にものぼります。(参照:Fortune Business Insights)

この急成長の背景には、これまで述べてきたような、世界的な健康意識の高まり、高齢化社会の進展による睡眠障害人口の増加、そしてテクノロジーの進化と低価格化があります。

日本国内においても市場は活況を呈しています。株式会社富士経済の調査によれば、日本のスリープテック関連市場は2021年の60億円から、2026年には149億円に達すると予測されています。(参照:株式会社富士経済) 特に、法人向けの健康経営支援サービスとしての需要が市場を牽引しており、今後も個人のウェルネス需要と法人の生産性向上ニーズの両面から市場は拡大を続けるとみられます。

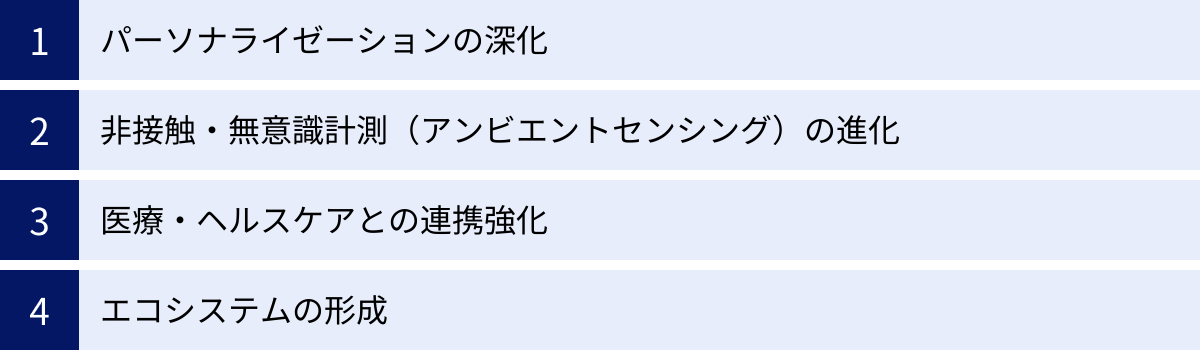

睡眠テックの今後の展望

テクノロジーの進化とともに、睡眠テックは今後さらに高度化し、私たちの生活に深く浸透していくと考えられます。

- パーソナライゼーションの深化: 現在の「あなたの睡眠タイプにはこのアドバイス」というレベルから、さらに一歩進んだパーソナライゼーションが実現するでしょう。AIが、睡眠データだけでなく、その日の食事内容、運動量、ストレスレベル、さらには遺伝子情報までをも統合的に解析し、「今日のあなたには、就寝3時間前に15分間のウォーキングと、カモミールティーの摂取が最適です」といった、超・個人的な処方箋をリアルタイムで提供するようになるかもしれません。

- 非接触・無意識計測(アンビエントセンシング)の進化: ウェアラブルデバイスの装着やアプリの起動といった手間さえも不要になる未来が近づいています。ベッドサイドのレーダーセンサーだけでなく、部屋の壁に設置されたサーモグラフィやWi-Fiの電波を利用したセンサーなどが、ユーザーが全く意識することなく、心拍数や呼吸数、体温などのバイタルデータを常時モニタリングする「アンビエントセンシング(環境センシング)」が普及していくでしょう。

- 医療・ヘルスケアとの連携強化: 睡眠テックと医療機関の連携はさらに加速します。日常的に蓄積された高精度な睡眠データが、医師による睡眠障害の早期発見や診断、治療計画の立案に活用されるようになります。オンライン診療と組み合わせることで、地方在住者でも都市部の睡眠専門医のコンサルテーションを自宅で受けられる、といったサービスが一般化する可能性があります。一部のデバイスは、正式な「医療機器」としての承認を取得し、診断補助ツールとしての地位を確立していくことも考えられます。

- エコシステムの形成: 睡眠テックは単独のサービスに留まらず、様々なサービスと連携する「ハブ」としての役割を担うようになります。例えば、睡眠データに基づいてスマートホーム機器が寝室の照明やエアコンを自動制御したり、フィットネスアプリが翌日の最適なトレーニングメニューを提案したり、食事管理アプリが睡眠の質を高める夕食のレシピを提案したり、といった「睡眠を中心とした包括的なウェルネス・エコシステム」が形成されていくでしょう。

睡眠テックの進化は、私たちが自身の健康を管理する方法を根本から変えるポテンシャルを秘めているのです。

まとめ

本記事では、テクノロジーで睡眠を科学する「睡眠テック」について、その基本概念から市場の動向、未来の展望までを多角的に解説してきました。

現代社会に生きる私たちにとって、質の高い睡眠を確保することは、もはや単なる休息ではなく、日々のパフォーマンスを最大化し、長期的な健康を維持するための「戦略的な自己投資」と言えます。睡眠テックは、この重要な投資を成功に導くための強力なパートナーです。

これまで主観的な感覚に頼るしかなかった「睡眠」という行為を、客観的なデータとして「見える化」し、科学的根拠に基づいて改善のサイクルを回せるようにしてくれること。これが睡眠テックがもたらす最大の価値です。自分の睡眠の課題を正確に把握し、データに基づいたアクションを試み、その効果をまたデータで確認する。このプロセスを通じて、自分だけの最適な睡眠習慣を確立することができます。

市場には、高精度なウェアラブルデバイスから、手間いらずの非ウェアラブルデバイス、手軽に始められるアプリまで、多種多様な製品・サービスが存在します。失敗しないためには、まず自分が「なぜ睡眠テックを使いたいのか」という目的を明確にし、自身の悩みやライフスタイル、予算に合ったものを選ぶことが何よりも重要です。

同時に、計測データの精度には限界があること、データを過信しすぎないこと、そして何よりも、睡眠テックは医療機器ではなく、病気が疑われる場合は必ず専門医に相談すべきであるという注意点も忘れてはなりません。

今後、睡眠テックはAIやセンサー技術のさらなる進化により、よりパーソナルに、よりシームレスに私たちの生活に溶け込み、医療や他のウェルネスサービスとの連携を深めていくでしょう。

この記事が、あなたが自分に合った睡眠テックを見つけ、より健康的で生産性の高い毎日を送るための一助となれば幸いです。まずは手軽なアプリからでも、自分の睡眠と向き合う第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。