従業員の健康は、企業の持続的な成長を支える最も重要な資本の一つです。中でも「睡眠」は、心身の健康、日中のパフォーマンス、そしてメンタルヘルスに直結する根源的な要素でありながら、多くの企業で見過ごされがちな課題でもあります。長時間労働や不規則なシフト、ストレスなど、現代のビジネスパーソンを取り巻く環境は、睡眠の質を低下させる要因に満ちています。

この記事では、従業員の健康増進と生産性向上を目指す企業担当者様に向けて、睡眠セミナーの重要性から、講師依頼の費用相場、失敗しない講師の選び方、さらにはおすすめの講師や依頼先サービスまで、網羅的に解説します。単なる福利厚生に留まらない、企業の未来への戦略的投資としての睡眠セミナーについて、深く理解を深めていきましょう。

目次

企業で睡眠セミナーを実施する必要性とは?

なぜ今、多くの企業が「睡眠」に着目し、セミナーの導入を進めているのでしょうか。その背景には、睡眠不足が企業活動に与える無視できない深刻な影響があります。従業員一人ひとりの睡眠の問題は、個人の健康課題に留まらず、組織全体のパフォーマンスやリスク管理に直結する経営課題なのです。

睡眠不足が企業に与える深刻な影響

睡眠不足は、従業員の心身を蝕み、結果として企業に多大な損失をもたらします。具体的には「生産性の低下」「ヒューマンエラーの増加」「メンタルヘルス不調者の増加」といった形で、その影響が顕在化します。

生産性の低下やヒューマンエラーの増加

睡眠不足が引き起こす最も直接的な影響は、従業員のパフォーマンス低下です。この問題は、主に「アブセンティーイズム」と「プレゼンティーイズム」という二つの側面から捉えることができます。

- アブセンティーイズム(Absenteeism): 睡眠不足による体調不良やメンタル不調が原因で、従業員が欠勤や休職に至る状態です。これは勤怠記録として明確に現れるため、企業側も認識しやすい損失と言えます。

- プレゼンティーイズム(Presenteeism): こちらはより深刻な問題です。出社はしているものの、睡眠不足による集中力や思考力の低下が原因で、本来のパフォーマンスを発揮できていない状態を指します。本人は「少し眠いだけ」「疲れているだけ」と軽視しがちですが、実際には創造的なアイデアが出ない、判断ミスが増える、単純作業に時間がかかるといった状況に陥っています。このプレゼンティーイズムによる生産性の損失は、アブセンティーイズムの数倍から数十倍に上るとも言われ、目に見えないコストとして企業経営を圧迫します。

ある研究では、睡眠不足による日本の経済損失は年間で約15兆円にのぼるという試算もあり、その大半がプレゼンティーイズムに起因するとされています。これは、睡眠の問題が個人の努力だけで解決できる範囲を超え、国家的な経済課題であることを示唆しています。(参照:RAND Corporation “The economic and social costs of insufficient sleep”)

さらに、睡眠不足は重大なヒューマンエラーを引き起こすリスクを高めます。特に、高い集中力や正確な判断が求められる業務において、その危険性は顕著です。

- 製造業・建設業: わずかな操作ミスが大きな事故に繋がる現場では、睡眠不足による注意力の散漫が致命的です。機械の誤操作や安全確認の怠りが、労働災害や製品の品質問題を引き起こす可能性があります。

- 運送業・交通機関: ドライバーやパイロットの睡眠不足は、居眠り運転や判断の遅れを招き、大惨事を引き起こす直接的な原因となり得ます。過去の重大事故の中には、睡眠不足が背景にあったとされるケースも少なくありません。

- 医療・介護現場: 人の命を預かる現場では、投薬ミスや処置の誤りなど、些細なミスも許されません。夜勤や不規則なシフト勤務が多いこれらの職種では、睡眠管理が極めて重要です。

- 金融・IT業界: データ入力のミス、プログラムのバグ、重要な契約内容の見落としなど、デスクワーク中心の業務でもヒューマンエラーは発生します。睡眠不足は、こうした知的作業における精度を著しく低下させます。

このように、睡眠不足は企業の生産性を静かに蝕み、いつ重大な事故や損失に繋がってもおかしくない「見えないリスク」なのです。

メンタルヘルス不調者の増加

睡眠とメンタルヘルスは、表裏一体の関係にあります。睡眠不足が続くと、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れ、精神的な安定が損なわれやすくなります。

脳は睡眠中に、日中の活動で得た情報を整理し、感情を安定させる働きを担っています。特に、感情のコントロールに関わる「扁桃体」は、睡眠不足の影響を強く受けることが知られています。睡眠が足りないと扁桃体が過剰に活動し、不安や恐怖、怒りといったネガティブな感情が増幅されやすくなるのです。

また、幸せホルモンと呼ばれる「セロトニン」は、睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となります。日中にセロトニンの分泌が不足したり、夜間にブルーライトを浴びてメラトニンの生成が妨げられたりすると、不眠に繋がります。そして、不眠が続くとさらにセロトニンの働きが弱まるという悪循環に陥り、うつ病や不安障害の発症リスクを高めます。

実際に、うつ病患者の約9割が不眠の症状を訴えているというデータもあり、不眠はメンタルヘルス不調の重要なサインであり、同時に原因ともなり得るのです。

企業にとって、従業員のメンタルヘルス不調は、休職者の増加による人材不足、医療費の増大、職場全体の士気の低下など、多岐にわたる問題を引き起こします。2015年からは従業員50名以上の事業場でストレスチェックが義務化されるなど、国も企業におけるメンタルヘルス対策の重要性を強調しています。

睡眠セミナーは、従業員自身が睡眠の重要性を理解し、セルフケア能力を高める絶好の機会です。正しい睡眠知識を普及させることは、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ、効果的でコストパフォーマンスの高い予防策と言えるでしょう。従業員の心の健康を守ることは、企業の社会的責任であると同時に、組織の活力を維持し、持続的な成長を遂げるための不可欠な基盤なのです。

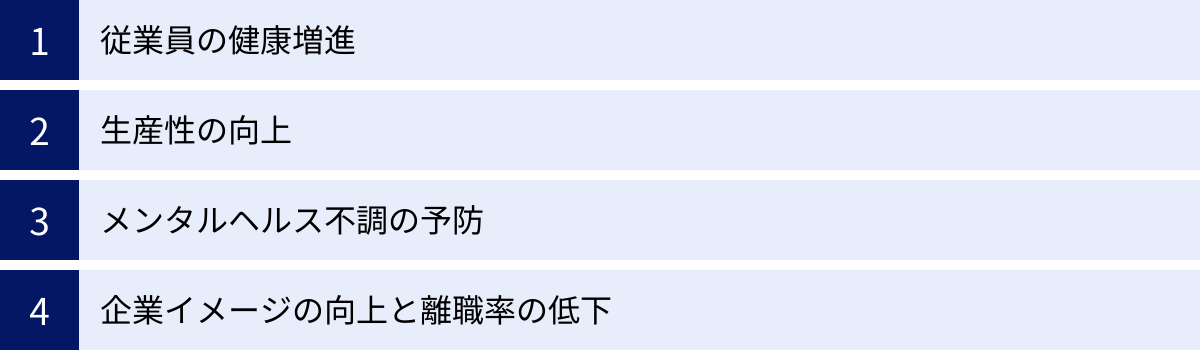

企業が睡眠セミナーを実施する4つのメリット

睡眠セミナーの導入は、前述した「必要性」の裏返しであり、企業に多くの具体的なメリットをもたらします。それは単に「よく眠れるようになる」という個人レベルの変化に留まらず、組織全体の活性化や企業価値の向上にまで繋がる、戦略的な一手となり得ます。ここでは、主な4つのメリットについて詳しく解説します。

① 従業員の健康増進

睡眠セミナーを実施する最も基本的かつ重要なメリットは、従業員の心身の健康を直接的に増進できる点です。質の高い睡眠は、万病の予防に繋がる最高の良薬と言っても過言ではありません。

- 免疫力の向上: 睡眠中には、免疫機能を司るサイトカインという物質が活発に分泌されます。睡眠不足はサイトカインの産生を減少させ、ウイルスや細菌に対する抵抗力を弱めます。十分な睡眠を確保することは、風邪やインフルエンザといった感染症にかかりにくくするだけでなく、長期的な免疫力の維持に不可欠です。

- 生活習慣病の予防: 睡眠不足は、食欲を増進させるホルモン「グレリン」を増加させ、食欲を抑制するホルモン「レプチン」を減少させることが分かっています。これにより、過食や肥満に繋がりやすくなります。また、睡眠不足はインスリンの働きを悪くし、血糖値を上昇させるため、糖尿病のリスクを高めます。さらに、交感神経が優位な状態が続くことで血圧が上昇し、高血圧や心疾患、脳卒中のリスクも増大させます。睡眠改善は、これらの生活習慣病に対する効果的な一次予防となります。

- 自律神経の調整: 睡眠は、日中の活動で優位になった交感神経を鎮め、心身をリラックスさせる副交感神経を優位に切り替える重要な時間です。このバランスが整うことで、疲労回復が促進され、日中の活力が生まれます。

- 肌の健康とアンチエイジング: 睡眠中に分泌される成長ホルモンは、細胞の修復や新陳代謝を促します。これにより、日中に受けた肌のダメージが修復され、健康な肌が保たれます。

企業が従業員の健康を支援する「健康経営」の考え方が広まる中、睡眠セミナーは非常に取り組みやすく、かつ効果の高い施策です。従業員が健康であれば、医療費の抑制に繋がり、企業の保険料負担を軽減する可能性もあります。何よりも、従業員一人ひとりが生き生きと働ける環境を整えることは、企業の最も重要な責務の一つです。

② 生産性の向上

従業員の健康増進は、必然的に組織全体の生産性向上へと繋がります。睡眠セミナーによって従業員が質の高い睡眠を得られるようになると、日中のパフォーマンスに劇的な変化が現れます。

- 集中力・記憶力の向上: 脳は睡眠中に、その日学習した情報を整理・定着させています。十分な睡眠は、記憶力を高め、日中の業務に必要な情報を効率的に処理する能力を向上させます。また、注意散漫になりにくくなるため、作業ミスが減り、業務の正確性が高まります。

- 判断力・問題解決能力の向上: 睡眠不足は、論理的思考や合理的な判断を司る前頭前野の働きを鈍らせます。逆に、質の高い睡眠は脳をリフレッシュさせ、複雑な問題に対しても冷静かつ的確な判断を下す能力を高めます。

- 創造性の発揮: 新しいアイデアやイノベーションは、リラックスした脳の状態から生まれることが多いと言われます。睡眠によって脳が十分に休息し、情報が整理されることで、これまで結びつかなかった知識が繋がり、創造的な発想が生まれやすくなります。

- コミュニケーションの円滑化: 睡眠不足は、イライラしやすくなったり、他者への共感能力が低下したりする原因となります。十分に睡眠がとれている従業員は、精神的に安定し、ポジティブなコミュニケーションをとりやすくなります。これにより、チーム内の雰囲気が改善し、連携がスムーズになることで、チーム全体の生産性も向上します。

このように、睡眠セミナーへの投資は、従業員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、組織全体のパフォーマンスを底上げするための直接的な施策と言えます。プレゼンティーイズムの解消は、目に見えないコストを削減し、企業の収益性を高める上で極めて重要です。

③ メンタルヘルス不調の予防

睡眠セミナーは、メンタルヘルス不調に対する極めて有効な予防策です。前述の通り、睡眠とメンタルは密接に関連しており、睡眠の質を改善することは、心の健康を保つための土台を築くことに他なりません。

セミナーを通じて、従業員は睡眠がメンタルに与える影響のメカニズムを学びます。なぜ睡眠不足だとイライラするのか、不安になるのかを科学的に理解することで、自身の心の状態を客観的に捉えられるようになります。

そして、具体的な睡眠改善テクニックを習得することで、従業員は自らストレスを軽減し、精神的な不調をセルフケアする能力を身につけます。例えば、寝る前のスマホ操作をやめる、朝日を浴びる、適度な運動を取り入れるといった簡単な習慣が、セロトニンやメラトニンの分泌を正常化し、ストレス耐性を高めることに繋がります。

企業が「睡眠」という切り口からメンタルヘルスケアに取り組むことには、いくつかの利点があります。

まず、「メンタルヘルス研修」と銘打つと、一部の従業員が「自分は関係ない」「不調者向けの研修だ」と捉え、参加に抵抗を感じることがあります。しかし、「睡眠セミナー」であれば、誰もが当事者として関心を持ちやすく、参加へのハードルが低いという特徴があります。

結果として、より多くの従業員にメンタルヘルスケアの重要性を自然な形で伝えることができ、不調を未然に防ぐ「一次予防」としての効果が期待できます。不調に陥る前の段階でセルフケアのスキルを提供することは、休職者の発生を防ぎ、組織の活力を維持するために非常に効果的です。

④ 企業イメージの向上と離職率の低下

従業員の「睡眠」という根源的な健康課題にまで配慮する企業の姿勢は、社内外に対してポジティブなメッセージを発信します。

- 「従業員を大切にする企業」というブランディング: 睡眠セミナーの実施は、企業が従業員の健康とウェルビーイングを真剣に考えていることの証です。こうした取り組みは、「ホワイト企業」「健康経営実践企業」としての企業イメージを強化します。

- 採用活動における競争力強化: 特に優秀な人材ほど、給与や待遇だけでなく、働きがいや働きやすさを重視する傾向にあります。健康経営への取り組みは、求職者にとって大きな魅力となり、採用活動において他社との差別化を図る強力なアピールポイントになります。

- 従業員エンゲージメントの向上と離職率の低下: 会社が自分の健康を気遣ってくれていると感じることで、従業員の会社に対する信頼感や愛着(エンゲージメント)が高まります。エンゲージメントの高い従業員は、仕事へのモチベーションが高く、自発的に貢献しようとします。その結果、組織全体の生産性が向上するだけでなく、優秀な人材の定着に繋がり、離職率の低下が期待できます。

経済産業省が推進する「健康経営優良法人認定制度」など、企業の健康経営への取り組みを評価する仕組みも整備されています。睡眠セミナーは、こうした認定を目指す上でも有効な施策の一つです。企業イメージの向上と離職率の低下は、採用コストや再教育コストの削減にも繋がり、長期的な視点で企業の財務基盤を強化することに貢献します。

睡眠セミナーの講師依頼にかかる費用相場

睡眠セミナーを実施するにあたり、担当者が最も気になる点の一つが費用でしょう。講師依頼にかかる費用は、様々な要因によって大きく変動します。ここでは、費用の内訳や依頼先別の相場感を詳しく解説し、予算策定の参考にしていただける情報を提供します。

費用を決める主な要素

講師料は一律ではなく、主に「講師の知名度・実績」「講演時間・参加人数」「開催形式」の3つの要素によって決まります。

講師の知名度や実績

講師料を決定する最大の要因は、講師の持つ専門性、知名度、そして実績です。

- 高価格帯の講師: テレビや雑誌などのメディア出演が多い著名な医師や医学博士、ベストセラーの著書を持つ専門家などは、講師料が高額になる傾向があります。その専門性や権威性、集客力に対する対価と言えます。数十万円から、場合によっては100万円を超えることもあります。

- 中価格帯の講師: 特定の分野で豊富な実績を持つ睡眠コンサルタント、作業療法士、臨床心理士、あるいは大学教授などがこの層にあたります。メディア露出は多くなくとも、専門分野での評価が高く、質の高い講演が期待できます。10万円~30万円程度が一般的な相場です。

- 比較的安価な講師: フリーランスで活動を始めたばかりの若手コンサルタントや、特定の企業と提携している講師などは、比較的安価に依頼できる場合があります。5万円~15万円程度が目安ですが、安価であっても質の高い講演を行う講師は多く存在します。

重要なのは、価格だけで講師を判断しないことです。企業の目的や課題、参加者の層に最も合った専門性を持つ講師を選ぶことが、セミナーの成否を分けます。

講演時間や参加人数

講演時間と参加人数も、費用を左右する重要な要素です。

- 講演時間: 一般的なセミナーは60分~90分程度ですが、半日(約3時間)や終日(約6時間)の研修形式で依頼することも可能です。当然、時間が長くなるほど、準備にかかる労力も増えるため、講師料は高くなります。一般的には、90分の講演を基準とし、時間が倍になれば料金も1.5倍~2倍になるといったイメージです。

- 参加人数: 参加人数が多くなると、資料の準備や質疑応答の負荷が増すため、料金が加算される場合があります。特に、ワークショップ形式で個別のフィードバックが必要な場合や、数百人規模の大規模講演では、追加料金が発生することが一般的です。一方で、少人数の役員向けセミナーなど、対象者を絞ることで中身の濃い議論を期待する場合は、人数が少なくても料金は安くならないこともあります。

開催形式(オンラインか対面か)

開催形式も費用に影響を与えます。

- 対面(リアル)形式: 講師が実際に会場へ赴く形式です。講師料に加えて、後述する交通費や宿泊費が別途必要になります。

- オンライン形式: Zoomなどのウェブ会議システムを利用して開催する形式です。移動が不要なため、交通費・宿泊費がかからず、トータルコストを抑えやすいのが特徴です。また、遠方の著名な講師にも依頼しやすいというメリットがあります。講師によっては、対面よりもオンラインの方が若干安価な料金設定をしている場合もあります。

依頼先別の費用感

講師を探す際の依頼先は、大きく分けて「講師派遣会社」「専門機関」「フリーランス」の3つがあります。それぞれの費用感と特徴を理解しておきましょう。

| 依頼先 | 費用相場の目安 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 講師派遣会社 | 20万円~100万円以上 | ・講師の選択肢が豊富 ・手配や交渉を代行してくれる ・予算や目的に合った講師を提案してくれる |

・仲介手数料が含まれるため割高になる場合がある ・直接交渉に比べ柔軟性に欠けることがある |

| 専門機関 | 15万円~50万円程度 | ・医学的、学術的な権威性が高い ・研究に基づいた最新の情報が得られる ・信頼性が高い |

・手続きが煩雑な場合がある ・スケジュール調整が難しいことがある |

| フリーランスの講師 | 5万円~30万円程度 | ・比較的安価に依頼できる ・柔軟なカスタマイズに対応しやすい ・直接交渉できるため意思疎通がスムーズ |

・講師を探すのが難しい ・実績や質の見極めが重要 ・契約や事務手続きを自社で行う必要がある |

講師派遣会社に依頼する場合

講演依頼を専門に扱うエージェントです。多数の講師が登録されており、企業の要望に応じて最適な講師を提案してくれます。費用は仲介手数料が含まれるためやや高めですが、講師の選定からスケジュール調整、契約まで一任できるため、担当者の手間を大幅に削減できます。初めて講師を依頼する企業や、特定の講師のあてがない場合に便利な選択肢です。

専門機関に依頼する場合

大学の研究室や睡眠関連の学会、研究機関などに所属する専門家に依頼するケースです。医学的・学術的な裏付けのある、権威性の高い講演が期待できます。費用は機関の規定によりますが、公的な機関であるため、法外に高額になることは少ないでしょう。信頼性を最重視する場合におすすめですが、営利目的ではないため、手続きが煩雑だったり、日程調整が難しかったりする場合があります。

フリーランスの講師に依頼する場合

個人で活動している睡眠コンサルタントや専門家に直接依頼する方法です。ウェブサイトやSNS、知人の紹介などを通じて探します。仲介手数料がかからないため、費用を抑えられる可能性があります。また、直接交渉できるため、セミナー内容を細かくカスタマイズしやすいというメリットもあります。ただし、講師の実績や人柄などを自社で見極める必要があり、契約や支払いの手続きもすべて自社で行う必要があります。

講師料以外に発生する可能性のある費用

講師料の見積もりを取る際には、本体価格以外に発生する費用も必ず確認しましょう。

交通費・宿泊費

対面形式でセミナーを開催する場合、講師の移動にかかる費用は基本的に依頼主側が負担します。

- 交通費: 講師の居住地から会場までの往復交通費(新幹線や飛行機代、タクシー代など)です。源泉徴収の対象外とすることが多いため、実費精算が一般的です。

- 宿泊費: 遠方の講師を招く場合や、セミナーが早朝・夜間に及ぶ場合に必要となります。宿泊先のランクなども含め、事前に講師の意向を確認しておくとスムーズです。

オンライン開催は、これらの費用がかからないため、トータルコストを大幅に削減できる可能性があります。

教材費

セミナーで使用するテキストやワークシート、配布資料などを作成する場合、その費用が発生することがあります。

- データでの提供: PDFなどのデータで提供され、依頼主側で印刷・配布する場合は、費用がかからないこともあります。

- 印刷物での提供: 講師側で印刷・製本したものを納品してもらう場合は、参加人数に応じた実費(一人あたり数百円~数千円)が必要になります。

見積もりの段階で、講師料に何が含まれ、何が別途必要なのかを明確に確認しておくことが、後のトラブルを防ぐために重要です。

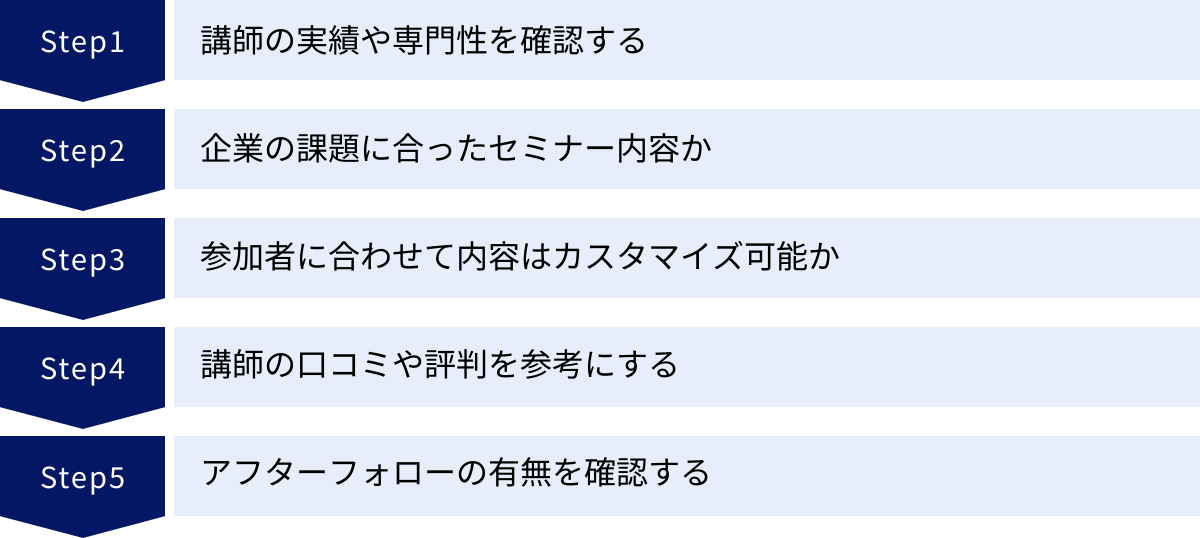

失敗しない!睡眠セミナー講師を選ぶ5つのポイント

睡眠セミナーの効果は、講師の質に大きく左右されます。費用や知名度だけで選んでしまうと、「内容が期待外れだった」「自社の課題と合っていなかった」といった失敗に繋がりかねません。ここでは、自社にとって最適な講師を見つけるための5つの重要なポイントを解説します。

① 講師の実績や専門性を確認する

まず、講師がどのようなバックグラウンドを持っているかを確認することが基本です。睡眠の専門家と一言で言っても、その専門分野は多岐にわたります。

- 資格や肩書:

- 医師・医学博士: 睡眠障害の治療や、睡眠と身体疾患との関連など、医学的なアプローチに強みがあります。科学的根拠に基づいた信頼性の高い情報を求める場合に最適です。

- 睡眠コンサルタント・睡眠改善インストラクター: 睡眠に関する知識を基に、個人のライフスタイルに合わせた具体的な改善策を指導する専門家です。実践的で分かりやすいアドバイスを求める場合に向いています。

- 作業療法士・臨床心理士: 睡眠とメンタルヘルス、あるいは日中の活動との関連性に着目したアプローチを得意とします。ストレスケアや生活リズムの再構築といった観点からの講演が期待できます。

- スポーツトレーナー: アスリートのパフォーマンス向上の観点から、睡眠の重要性や効果的な回復方法について解説します。パフォーマンス向上を目的とする企業に適しています。

- 実績の確認:

- 著書や論文: 講師の考え方や知識の深さを知る上で最も信頼できる情報源です。いくつか目を通してみることをおすすめします。

- メディア出演歴: テレビや雑誌などでの解説実績は、分かりやすく話す能力の一つの指標になります。

- 講演実績: どのような企業や団体で講演を行ってきたかを確認しましょう。自社と似た業種や規模の企業での実績があれば、より安心して依頼できます。

講師のプロフィールや公式サイトを тщательноに確認し、その専門性が自社の求める方向性と一致しているかを見極めましょう。

② 企業の課題に合ったセミナー内容か

次に重要なのが、自社が抱える具体的な課題と、講師が提供するセミナー内容のマッチングです。なぜ睡眠セミナーを実施したいのか、その目的を明確にしましょう。

- 課題の例:

- メンタルヘルス不調者の増加: ストレスと睡眠の関係、セルフケアの方法などに焦点を当てた内容が必要です。臨床心理士や精神科医が適任かもしれません。

- 交代勤務・シフトワーカーの健康管理: 不規則な生活リズムの中で、いかに質の高い睡眠を確保するかに特化したノウハウが求められます。交代勤務者の睡眠指導に実績のある講師が望ましいでしょう。

- 営業職や開発職のパフォーマンス向上: 集中力や創造性を高めるための睡眠戦略、日中の眠気対策など、パフォーマンスに直結する内容が有効です。

- 女性従業員の健康支援: 月経周期や更年期など、女性特有のホルモンバランスの変化と睡眠の関係に詳しい講師が適しています。

事前に社内でアンケートを実施するなどして、従業員がどのような睡眠の悩みを抱えているかを把握しておくと、より的確な講師選びができます。講師に問い合わせる際には、こうした自社の具体的な課題を伝え、それに対してどのようなアプローチが可能かを確認することが重要です。

③ 参加者に合わせて内容はカスタマイズ可能か

良い講師は、画一的な内容を話すだけでなく、参加者の属性や企業の状況に合わせて内容を柔軟にカスタマイズしてくれます。

- 対象者別のカスタマイズ:

- 経営層向け: 睡眠改善がもたらす経済的効果(生産性向上、リスク低減)や、健康経営の重要性といった経営視点での内容。

- 管理職向け: 部下の睡眠状態に気を配り、マネジメントに活かす方法や、ラインケアとしての知識。

- 一般社員向け: すぐに実践できる具体的な睡眠改善テクニックや、自身の健康を守るためのセルフケア。

- 業界特有の事情の反映:

- IT業界: ブルーライトの影響、長時間労働下での睡眠確保。

- 運送業界: 交代勤務、長距離運転における仮眠の取り方。

- 接客業: 不規則な勤務時間、感情労働と睡眠の関係。

依頼前の打ち合わせで、「当社の従業員は〇〇な働き方をしているのですが、それに合わせた内容に調整可能ですか?」といった質問を投げかけてみましょう。画一的なパッケージプランしか提示しない講師よりも、企業の課題に真摯に耳を傾け、共にプログラムを作り上げていく姿勢のある講師を選ぶべきです。

④ 講師の口コミや評判を参考にする

講師の公式サイトやプロフィールだけでは分からない「実際の講演の様子」を知るために、第三者の評価を参考にすることも有効です。

- 講演依頼サイトのレビュー: 講師派遣会社のサイトには、過去に依頼した企業からの評価や感想が掲載されていることがあります。

- SNSやブログでの検索: 「(講師名) 講演 感想」などで検索すると、個人の参加者が感想を投稿している場合があります。講演の雰囲気や人柄、分かりやすさなど、リアルな声を知る手がかりになります。

- デモ動画の確認: 講師によっては、講演の一部を切り取ったデモ動画をウェブサイトで公開している場合があります。話し方や間の取り方、スライドの見やすさなどを事前に確認できる貴重な材料です。

ただし、口コミはあくまで個人の感想であるため、鵜呑みにせず、複数の情報を総合的に判断することが大切です。一つのネガティブな意見に惑わされず、全体的な傾向を掴むようにしましょう。

⑤ アフターフォローの有無を確認する

セミナーの効果を最大化し、一過性のイベントで終わらせないためには、アフターフォローの有無も重要な選定基準となります。

- フォローアップの例:

- 質疑応答資料の提供: セミナー中に答えきれなかった質問への回答を、後日資料としてまとめてもらえるか。

- アンケートの実施と分析: セミナー後のアンケートを設計・分析し、効果測定や今後の課題抽出に協力してもらえるか。

- 個別相談会: 希望者に対して、よりパーソナルな悩み相談に応じる機会を設けてもらえるか。

- フォローアップ研修: 数ヶ月後に、実践状況の確認や新たな課題解決のための研修を実施してもらえるか。

- 関連資料やツールの提供: 睡眠日誌のテンプレートや、リラックス法をまとめた資料などを提供してもらえるか。

優れた講師は、講演をして終わりではなく、その後の行動変容までを視野に入れています。どのようなアフターフォローが可能か、またそれが講師料に含まれるのか、別途費用が必要なのかを事前に確認しておくことで、より長期的で効果的な健康支援が実現できます。

睡眠セミナーの主な開催形式

睡眠セミナーを実施する際には、対面形式とオンライン形式のどちらかを選ぶ必要があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、企業の状況や目的によって最適な形式は異なります。両者の特徴を理解し、自社に合った方法を選択しましょう。

| 開催形式 | メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| 対面形式 | ・一体感が生まれやすい ・参加者の集中力を維持しやすい ・講師と直接コミュニケーションがとれる ・ワークショップなど実技を取り入れやすい |

・会場費や設営コストがかかる ・講師の交通費・宿泊費が必要になる場合がある ・参加者の移動時間や手間がかかる ・参加できる人数や場所に制約がある |

・特定の部署や拠点で集中的に実施したい ・実技やグループワークを取り入れたい ・社内イベントとしての一体感を重視したい |

| オンライン形式 | ・場所を問わず参加できる(多拠点対応) ・会場費や移動コストを削減できる ・遠方の著名な講師にも依頼しやすい ・セミナーを録画し、後日視聴できる |

・通信環境に左右される ・参加者の集中力が途切れやすい ・一体感が生まれにくい ・質疑応答などの双方向性が弱まる場合がある |

・従業員が複数の拠点に分散している ・テレワーク勤務者が多い ・コストを抑えたい ・欠席者や新入社員向けに録画を活用したい |

対面形式

講師と参加者が同じ空間に集まって行う、従来ながらのセミナー形式です。

最大のメリットは、その場の一体感と没入感です。講師の熱意や人柄が直接伝わりやすく、参加者も集中力を維持しやすい環境です。休憩時間やセミナー後に、講師に直接質問したり、参加者同士で感想を共有したりと、偶発的なコミュニケーションが生まれやすいのも魅力です。また、リラクゼーションの実践や、寝具の体験といったワークショップ形式のコンテンツを取り入れる場合は、対面形式が適しています。

一方で、デメリットはコストと場所の制約です。会議室などの会場を確保する必要があり、プロジェクターや音響設備の準備も必要になります。遠方の講師を招く場合は、交通費や宿泊費が別途発生します。また、本社で開催する場合、支社の従業員は参加が難しくなるなど、全社的に展開する上でのハードルがあります。

特定の部署を対象としたり、キックオフイベントとしての一体感を醸成したい場合など、目的を絞って実施するのに向いている形式と言えるでしょう。

オンライン形式

ZoomやMicrosoft Teams、Google Meetといったウェブ会議システムを活用して、オンライン上で開催する形式です。コロナ禍以降、急速に普及しました。

最大のメリットは、場所の制約がないこととコスト効率の良さです。従業員は自宅や自席から気軽に参加でき、企業側も会場費や講師の移動コストを削減できます。これにより、日本全国、あるいは海外の著名な講師にも依頼しやすくなりました。

また、セミナーの様子を録画できる点も大きな利点です。当日都合が悪かった従業員や、後から入社した社員も、録画を視聴することで同じ内容を学ぶことができます。これは知識の定着と社内標準化において非常に有効です。

デメリットとしては、通信環境の安定性が求められることや、参加者の集中力が維持しにくい点が挙げられます。自宅では他のことに気を取られやすく、一方的な講義が続くと飽きてしまう可能性があります。これを防ぐためには、チャット機能や投票機能を活用して双方向性を高めたり、こまめに休憩を入れたりする工夫が必要です。

従業員が全国の拠点に点在している企業や、テレワークを主体としている企業、コストを抑えつつ全社的に展開したい企業には、オンライン形式が最適な選択肢となるでしょう。

近年では、経営層や管理職は対面で集まり、一般社員はオンラインで参加するといった「ハイブリッド形式」も増えています。それぞれのメリットを組み合わせることで、より効果的なセミナーを実現できます。

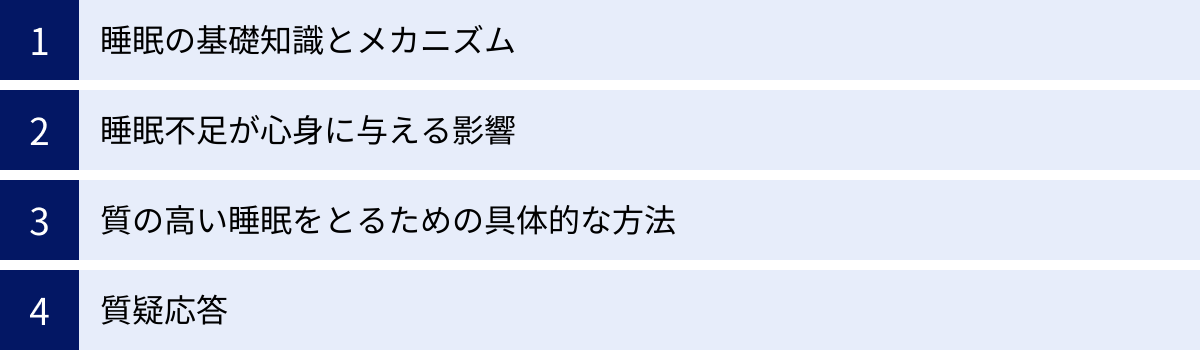

睡眠セミナーで学べる内容の例

睡眠セミナーでは、具体的にどのようなことが学べるのでしょうか。講師やプログラムによって内容は異なりますが、一般的には、睡眠の基礎から実践的なテクニックまでを網羅した構成になっています。ここでは、多くのセミナーで共通して取り上げられる代表的な内容をご紹介します。

睡眠の基礎知識とメカニズム

まず、なぜ人は眠るのか、睡眠がどのような仕組みで成り立っているのかという基本的な知識を学びます。これを理解することで、日々の行動が睡眠にどう影響するのかを論理的に捉えられるようになります。

- レム睡眠とノンレム睡眠: 睡眠には、体を休める「ノンレム睡眠」と、脳を休め記憶を整理する「レム睡眠」の2種類があります。この二つが約90分のサイクルで繰り返されることを学びます。特に、眠り始めの深いノンレム睡眠が、成長ホルモンの分泌や疲労回復に重要であることを理解します。

- 睡眠サイクル: 一晩に4~5回繰り返される睡眠の波について学びます。途中で目覚めても、サイクルを意識することでスムーズに二度寝できる方法などを知ることができます。

- 体内時計(サーカディアンリズム): 人間の体には約24時間周期のリズムを刻む体内時計が備わっています。このリズムが、睡眠と覚醒、ホルモン分泌、体温などをコントロールしていることを学びます。体内時計が乱れる原因(夜更かし、不規則な食事、ブルーライトなど)と、リセットする方法(朝日を浴びるなど)を理解します。

- 睡眠圧と覚醒システム: 「日中活動して疲れると眠くなる」という仕組み(睡眠圧)と、「体内時計によって日中は目が覚めている」仕組み(覚醒システム)の2つのバランスによって眠気がコントロールされていることを学びます。

これらの基礎知識は、後述する具体的な改善策の「なぜそうするのか」という根拠を理解するために不可欠です。

睡眠不足が心身に与える影響

次に、睡眠が不足すると具体的にどのようなデメリットがあるのかを、医学的・科学的な根拠に基づいて学びます。危機感を共有し、睡眠改善へのモチベーションを高めるための重要なパートです。

- 身体への影響:

- 免疫力の低下: 風邪をひきやすくなる、病気が治りにくくなる。

- 生活習慣病リスクの増大: 肥満、糖尿病、高血圧、心疾患、脳卒中など。

- 自律神経の乱れ: 疲労感、だるさ、頭痛、肩こりなど。

- 精神への影響:

- 感情コントロールの低下: イライラしやすくなる、不安感が強まる、落ち込みやすくなる。

- メンタルヘルス不調のリスク増大: うつ病や不安障害など。

- 日中のパフォーマンスへの影響:

- 認知機能の低下: 集中力、記憶力、判断力、問題解決能力の低下。

- ヒューマンエラーの増加: 仕事や運転でのミスの増加。

- プレゼンティーイズム: 出社していても生産性が上がらない状態。

具体的な研究データや事例を交えて解説されることが多く、従業員が「自分ごと」として睡眠問題の深刻さを認識するきっかけとなります。

質の高い睡眠をとるための具体的な方法

セミナーの中核となるのが、この実践的なノウハウのパートです。朝、昼、夜の行動習慣や、寝室の環境づくりなど、すぐに取り組める具体的なテクニックを学びます。

- 生活習慣の改善(快眠スイッチを入れる):

- 朝: 決まった時間に起き、朝日を浴びて体内時計をリセットする。朝食を摂る。

- 昼: 昼食後の軽い仮眠(15~20分程度)のコツ。日中の適度な運動。

- 夜: 就寝3時間前までに夕食を済ませる。就寝90分前に入浴し、深部体温をコントロールする。

- 寝室環境の整備:

- 光: 就寝前は暖色系の間接照明にし、スマートフォンやPCのブルーライトを避ける。遮光カーテンで寝室を真っ暗にする。

- 音: 静かな環境が理想。必要であれば耳栓やホワイトノイズマシンを活用する。

- 温度・湿度: 季節に合わせて快適な室温(夏は25~26℃、冬は22~23℃など)と湿度(50%前後)を保つ。

- 寝る前のリラックス法:

- ストレッチ、瞑想、アロマ、音楽、読書など、自分に合ったリラックス法を見つける。

- 仕事や悩み事をベッドに持ち込まないための思考の切り替え方。

これらのテクニックは、単に羅列されるだけでなく、「なぜそれが有効なのか」というメカニズムと共に解説されるため、納得感を持って実践に移すことができます。

質疑応答

セミナーの最後には、必ず質疑応答の時間が設けられます。これは参加者にとって、自身の個別の悩みを専門家に直接相談できる貴重な機会です。

- 「交代勤務で生活リズムがバラバラなのですが、どうすれば良いですか?」

- 「夜中に何度も目が覚めてしまいます。対策はありますか?」

- 「子どもがいて、まとまった睡眠時間がとれません」

といった、参加者一人ひとりの具体的な状況に合わせたアドバイスが得られることで、セミナーの満足度は大きく向上します。活発な質疑応答は、他の参加者にとっても有益な学びの機会となります。

【目的別】おすすめの睡眠セミナー講師10選

ここでは、企業向け睡眠セミナーで豊富な実績を持つ、おすすめの講師を10名ご紹介します。それぞれ専門分野やアプローチが異なるため、「どのような目的でセミナーを実施したいか」という観点から、自社に合った講師を見つける参考にしてください。

※掲載されている情報は、各講師の公式サイトや関連機関の情報を基に作成しています。(2024年5月時点)依頼を検討される際は、必ず最新の情報をご確認ください。

① 白濱龍太郎(医師/医学博士)

- 専門/特徴: 睡眠、呼吸器内科、在宅医療の専門医。日本睡眠学会認定医。「RESM新横浜」院長。メディア出演も豊富で、一般向けに分かりやすく睡眠の重要性を解説することに定評があります。医学的根拠に基づいた信頼性の高い講演が魅力です。

- 著書: 『誰でも簡単にぐっすり眠れるようになる方法』『病気を治したければ「睡眠」を変えなさい』など多数。

- こんな企業におすすめ: 科学的根拠に基づいた、正しく権威性のある情報を従業員に伝えたい企業。健康経営の根幹として睡眠を位置づけたい企業。

- (参照:RESM新横浜 公式サイト)

② 梶本修身(医師/医学博士)

- 専門/特徴: 疲労医学の第一人者。「大阪市立大学大学院医学研究科 疲労医学講座」特任教授。「東京疲労・睡眠クリニック」院長。疲労と睡眠の関係に焦点を当て、自律神経の観点からパフォーマンスを最大化する方法を提唱しています。

- 著書: 『すべての疲労は脳が原因』シリーズなど多数。

- こんな企業におすすめ: 従業員の疲労回復や生産性向上を直接的な目的とする企業。特にパフォーマンスを求められる職種の従業員が多い企業。

- (参照:東京疲労・睡眠クリニック 公式サイト)

③ 根来秀行(医師/医学博士)

- 専門/特徴: ハーバード大学医学部客員教授、東京大学大学院医学系研究科客員講師などを歴任。専門は内科学、腎臓病学、抗加齢医学、睡眠医学など多岐にわたる。最先端の医学研究を基に、アンチエイジングや健康長寿の観点から睡眠を解説します。

- 著書: 『「毛細血管」は増やすが勝ち!』『ホルモンを整える最強の食事術』など。

- こんな企業におすすめ: 長期的な健康増進、ウェルビーイングの向上を視野に入れている企業。若手からベテランまで幅広い年齢層の従業員が対象の場合。

- (参照:根来秀行 公式サイト)

④ 坪田聡(医師/医学博士)

- 専門/特徴: 日本睡眠学会所属の医師であり、生涯学習開発財団認定コーチ。「ヘルスケア・コーチング」を提唱し、睡眠改善を通じてビジネスパーソンの能力向上を支援しています。多角的な視点からのアドバイスが特徴です。

- 著書: 『能力が5倍アップする 究極の睡眠術』『専門医が教える 毎日ぐっすり眠れる5つの習慣』など。

- こんな企業におすすめ: 睡眠改善を個人の能力開発やキャリア形成に繋げたいと考える企業。コーチング的なアプローチに関心がある企業。

- (参照:坪田聡 公式サイト)

⑤ 友野なお(睡眠コンサルタント)

- 専門/特徴: 株式会社SEA Trinity代表取締役。自身が睡眠を改善したことで15kgのダイエットに成功した経験から、睡眠と生活習慣のコンサルティングを行う。特に女性の睡眠や体内美容に関するテーマに強く、実践的で親しみやすい語り口が人気です。

- 著書: 『ぐっすり眠れる不思議な塗り絵』『眠活』など。

- こんな企業におすすめ: 女性従業員の健康支援やウェルビーイング向上を目的とする企業。ライフスタイルに寄り添った実践的なアドバイスを求める場合。

- (参照:友野なお 公式サイト)

⑥ 篠原絵里佳(スリープコーチ)

- 専門/特徴: 「スリープディア」代表。睡眠改善インストラクター。特に企業の睡眠研修に力を入れており、睡眠状況の可視化から改善提案、効果測定までを一貫してサポートするプログラムを提供しています。データに基づいたアプローチが特徴です。

- 著書: 『眠トレ!』など。

- こんな企業におすすめ: セミナーを一過性で終わらせず、継続的な改善と効果測定まで行いたい企業。データドリブンな健康経営を目指す企業。

- (参照:スリープディア 公式サイト)

⑦ 加賀照虎(ねむりの専門家)

- 専門/特徴: 「株式会社ねむりかた」代表取締役。YouTubeチャンネル「ねむりかた教室」で分かりやすく睡眠情報を発信。寝具メーカーでの商品開発経験を活かし、寝室環境や寝具選びに関する具体的なアドバイスも得意としています。

- 著書: 『ぐっすり眠れる不思議な「おやすみ」の儀式』など。

- こんな企業におすすめ: 実践的で、すぐに試せる具体的なテクニックを多く学びたい企業。寝室環境の改善に関心が高い従業員が多い場合。

- (参照:株式会社ねむりかた 公式サイト)

⑧ 菅原洋平(作業療法士)

- 専門/特徴: 「ユークロニア株式会社」代表。作業療法士として、脳の仕組みに基づいた企業研修を数多く手掛ける。睡眠だけでなく、日中の脳のパフォーマンスを上げるための時間管理術や環境設定など、包括的なアプローチが特徴です。

- 著書: 『あなたの人生を変える睡眠の法則』『すぐやる!「行動力」を高める“科学的な”方法』など。

- こんな企業におすすめ: 睡眠改善を生産性向上に直結させたい企業。時間管理やタスク管理といったビジネススキルと絡めて学びたい場合。

- (参照:菅原洋平 公式サイト)

⑨ 小林麻利子(睡眠コンサルタント)

- 専門/特徴: 「Flura」代表。公認心理師、アロマテラピーインストラクターなどの資格も持つ。科学的根拠に基づきながら、生活に寄り添った「うっとり美容睡眠」を提唱。特に働く女性からの支持が厚いです。

- 著書: 『寝かしつけ0秒、ぐっすり朝まで 赤ちゃんとママの熟睡スイッチ』『あきらめていた「体質」が極上の体に変わる』など。

- こんな企業におすすめ: 女性従業員が中心の企業や、美容・ライフスタイルの観点から睡眠に関心を持ってもらいたい企業。

- (参照:小林麻利子 公式サイト)

⑩ 國井美千香(スポーツトレーナー)

- 専門/特徴: フィジカルトレーナー、睡眠改善インストラクター。多くのアスリートをサポートする中で培った知見を基に、パフォーマンスを最大化するための睡眠・食事・運動の指導を行う。アスリートだけでなく、ビジネスパーソン向けの研修も多数実施。

- 著書: –

- こんな企業におすすめ: 最高のパフォーマンス発揮を目指す、営業職や専門職などハイパフォーマーが多い企業。スポーツや運動との関連で睡眠を学びたい場合。

- (参照:ラポール株式会社 公式サイト)

睡眠セミナーの講師を探せるサービス3選

自社に合った講師を個別に探すのが難しい場合や、手間を省きたい場合には、講師派遣を専門とするサービスを利用するのが便利です。ここでは、代表的な3つのサービスをご紹介します。

| サービス名 | 運営会社 | 特徴 |

|---|---|---|

| 講演依頼.com | 株式会社ぺルソン | ・業界最大級の登録講師数(10,000名以上) ・多様なジャンルと予算に対応 ・専任スタッフによる丁寧なコンサルティング |

| Speakers.jp | 株式会社タイム | ・厳選された著名・人気講師が多数在籍 ・企画段階からの相談が可能 ・オンライン講演にも強い |

| AirCourse | KIYOラーニング株式会社 | ・eラーニングプラットフォーム提供企業 ・オンライン研修に特化 ・動画研修コンテンツと組み合わせた提供も可能 |

① 講演依頼.com

- 概要: 株式会社ぺルソンが運営する、日本最大級の講師派遣サイトです。登録講師は10,000名を超え、睡眠・健康分野はもちろん、ビジネス、文化、スポーツなどあらゆるジャンルの講師を探すことができます。

- 特徴: 圧倒的な講師数のため、予算やテーマに応じて幅広い選択肢から検討できるのが最大の強みです。専任のスタッフが企業の要望をヒアリングし、最適な講師の提案から交渉、契約までをワンストップでサポートしてくれます。初めて講師を依頼する企業でも安心して利用できるサービスです。

- (参照:講演依頼.com 公式サイト)

② Speakers.jp(スピーカーズ)

- 概要: 株式会社タイムが運営する講師派遣サービスです。テレビで活躍する著名人から、各分野の専門家まで、厳選された質の高い講師陣が揃っています。

- 特徴: 単に講師を派遣するだけでなく、講演会の目的やテーマ設定といった企画段階から相談に乗ってくれるのが特徴です。企業の課題解決に繋がる、より効果的な講演会を実現するためのパートナーとして活用できます。オンライン講演の実績も豊富です。

- (参照:Speakers.jp 公式サイト)

③ AirCourse

- 概要: eラーニングシステム「AirCourse」を提供するKIYOラーニング株式会社が展開するオンライン研修サービスです。

- 特徴: オンラインでのライブ研修に特化しており、多拠点展開している企業やテレワーク中心の企業に最適です。既存のeラーニング動画コンテンツと組み合わせることで、ライブ研修前の事前学習や、研修後の復習といった複合的な学習プログラムを設計することも可能です。テクノロジーを活用した効率的な人材育成を目指す企業に適しています。

- (参照:AirCourse 公式サイト)

睡眠セミナーに関してよくある質問

ここでは、睡眠セミナーの導入を検討している企業の担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q. 睡眠セミナーでは具体的にどのような内容が学べますか?

A. セミナーの内容は講師やプログラムによって異なりますが、一般的には以下の要素が含まれます。

- 睡眠の基礎知識: レム睡眠・ノンレム睡眠のサイクル、体内時計の仕組みなど、睡眠の科学的なメカニズム。

- 睡眠不足の影響: 生産性の低下、メンタルヘルス不調、生活習慣病リスクなど、睡眠不足が心身や仕事に与えるデメリット。

- 実践的な改善テクニック: 朝・昼・夜の過ごし方、食事、運動、入浴法、寝室環境(光・音・温度)の整え方、リラックス法など、すぐに実践できる具体的なノウハウ。

- 質疑応答: 参加者個々の悩みに専門家が直接答える時間。

単なる知識の提供に留まらず、従業員一人ひとりが自分の生活を見直し、行動変容を起こすきっかけとなる実践的な内容が中心となります。

Q. オンラインでの開催は可能ですか?

A. はい、現在では多くの講師がオンライン形式のセミナーに対応しています。ZoomやMicrosoft Teamsなどのウェブ会議システムを利用して実施します。

オンライン開催には、以下のようなメリットがあります。

- コスト削減: 会場費や講師の交通費・宿泊費がかかりません。

- 場所の制約なし: 本社・支社を問わず、テレワーク中の従業員も自宅から参加できます。

- 録画可能: セミナーを録画しておくことで、当日欠席した従業員や後日の入社者も視聴でき、知識の共有・定着に役立ちます。

一方で、通信環境の確保や参加者の集中力維持といった課題もあるため、チャット機能を活用するなど、双方向性を高める工夫が求められます。

Q. 講師によって費用はどのくらい変わりますか?

A. 講師依頼の費用は、様々な要因で大きく変動します。一概には言えませんが、目安として以下のようになります。

- フリーランスの若手講師など: 5万円~15万円程度

- 実績豊富な専門家、大学講師など: 15万円~50万円程度

- メディア出演の多い著名な医師など: 50万円~100万円以上

費用を決定する主な要素は、「講師の知名度・実績」「講演時間・参加人数」「開催形式(対面かオンラインか)」です。また、講師派遣会社を通す場合は仲介手数料が含まれます。対面開催の場合は、講師料とは別に交通費・宿泊費が必要です。

複数の講師や依頼先から見積もりを取り、費用と内容のバランスを比較検討することが重要です。

まとめ

本記事では、企業における睡眠セミナーの重要性から、講師の選び方、費用相場、おすすめの講師やサービスに至るまで、幅広く解説してきました。

睡眠不足は、個人の健康問題であると同時に、プレゼンティーイズムによる生産性の低下、ヒューマンエラーによるリスクの増大、メンタルヘルス不調者の増加といった形で、企業経営に深刻な影響を及ぼす「見えないコスト」です。

睡眠セミナーを実施することは、これらの課題に対する直接的で効果的なアプローチとなります。従業員の健康増進、生産性の向上、メンタルヘルス不調の予防、そして企業イメージの向上と離職率の低下など、そのメリットは多岐にわたります。これは、単なる福利厚生ではなく、企業の持続的な成長を支える人材資本への「戦略的投資」に他なりません。

セミナーを成功させるためには、自社の目的(生産性向上か、メンタルヘルス対策かなど)を明確にし、その課題解決に最も適した専門性を持つ講師を選ぶことが不可欠です。費用や知名度だけでなく、実績や提供内容、カスタマイズの柔軟性、そしてアフターフォローの有無などを多角的に検討しましょう。

従業員一人ひとりが質の高い睡眠を確保し、心身ともに健康で、日中のパフォーマンスを最大限に発揮できる。そんな活力あふれる組織づくりの第一歩として、睡眠セミナーの導入を検討してみてはいかがでしょうか。この記事が、そのための具体的なアクションに繋がる一助となれば幸いです。