「夜、布団に入ってもなかなか寝付けない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」「朝起きても疲れが取れていない」といった睡眠に関する悩みは、多くの人が抱える現代的な課題です。質の高い睡眠は、心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを高めるために不可欠ですが、多忙な日常やストレスなどが原因で、満足のいく睡眠が取れていないと感じる方は少なくありません。

このような悩みを解決するための一つの選択肢として、「睡眠サプリ」が注目されています。手軽に始められることから、多くの方が利用を検討したり、すでに試したりしていることでしょう。しかし、その一方で「睡眠サプリを飲んでみたけれど、あまり効果を感じられなかった」という声も聞かれます。

なぜ、睡眠サプリは「効かない」と感じられてしまうことがあるのでしょうか。その原因は、サプリメントそのものにあるのではなく、選び方や飲み方、あるいは自身の生活習慣にあるのかもしれません。

この記事では、睡眠サプリが効かないと感じる主な7つの理由を徹底的に掘り下げ、効果を最大限に引き出すための正しい選び方と飲み方を詳しく解説します。さらに、サプリメントだけに頼るのではなく、根本的な睡眠の質を向上させるための生活習慣についても網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、睡眠サプリに関する正しい知識が身につき、自分に合った製品を見つけ、効果的に活用するためのヒントが得られるはずです。睡眠の悩みを解消し、スッキリとした毎日を送るための一助となれば幸いです。

目次

睡眠サプリとは?睡眠薬との違いを解説

睡眠に関する悩みを解決しようとするとき、「睡眠サプリ」と「睡眠薬」という2つの選択肢が頭に浮かぶかもしれません。この2つは名前が似ていますが、その目的、成分、作用、そして入手方法に至るまで、全く異なるものです。睡眠サプリが効かないと感じる理由を理解するためにも、まずはこの基本的な違いを正しく把握しておくことが非常に重要です。ここでは、それぞれの特徴と、睡眠サプリの中でも特に注目される「機能性表示食品」について詳しく解説します。

睡眠サプリは健康をサポートする食品

睡眠サプリは、法的に「食品」に分類され、あくまで日々の健康維持や栄養補給を補助することを目的としています。 医薬品のように病気の治療や予防を目的とするものではなく、心身をリラックスさせたり、睡眠に関わる栄養素を補ったりすることで、穏やかに睡眠の質をサポートする役割を担います。

主成分として使用されるのは、GABA(ギャバ)、L-テアニン、グリシン、トリプトファンといったアミノ酸や、カモミール、ラフマ、バレリアンなどのハーブ類です。これらは、日常的に摂取する食品にも含まれている成分であり、比較的安全性が高いとされています。

睡眠サプリは、その法的な位置づけによって、さらにいくつかの種類に分けられます。

- 一般の健康食品: 特に国が定めた規格基準や審査はなく、メーカーが食品として販売しているものです。特定の効果効能をうたうことはできません。

- 栄養機能食品: ビタミンやミネラルなど、国が定めた特定の栄養成分が基準量以上含まれている場合に、その栄養成分の機能を「栄養機能食品」として表示できる食品です。例えば、「ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」といった表示が可能です。個別の審査は必要ありません。

- 機能性表示食品: 後述しますが、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示できる食品です。睡眠サプリの多くは、この機能性表示食品に該当します。

重要なのは、どの種類の睡眠サプリであっても、その本質は「食品」であるという点です。そのため、睡眠薬のような即効性や強制的な作用は期待できません。体質を穏やかに整え、睡眠のための土台作りをサポートするものと理解することが、睡眠サプリと正しく付き合うための第一歩となります。

睡眠薬は治療を目的とした医薬品

一方、睡眠薬は「医薬品」に分類され、その目的は「不眠症」という病気の治療です。 医師の診断に基づき、処方箋がなければ入手することはできません。

睡眠薬は、脳の中枢神経系に直接作用し、覚醒状態を抑制したり、眠りを誘発したりする強力な働きを持ちます。その作用機序によって、いくつかのタイプに分類されます。

- ベンゾジアゼピン系: GABAの働きを強めることで、催眠作用だけでなく、抗不安作用や筋弛緩作用も示します。

- 非ベンゾジアゼピン系: ベンゾジアゼピン系と同様にGABAの働きを強めますが、催眠作用に特化しており、筋弛緩作用などの副作用が少ないとされています。

- メラトニン受容体作動薬: 体内時計を調整するホルモンであるメラトニンの受容体に作用し、自然な眠りを促します。

- オレキシン受容体拮抗薬: 脳を覚醒させる物質であるオレキシンの働きをブロックすることで、睡眠状態へ移行させます。

これらの睡眠薬は、医師が患者の不眠のタイプ(入眠障害、中途覚醒など)や症状の重さ、生活習慣などを総合的に判断して処方します。効果が強い反面、副作用(ふらつき、翌朝の眠気、記憶障害など)や、長期使用による依存性、耐性(薬が効きにくくなること)のリスクも伴います。

このように、睡眠薬は専門的な管理下で使用されるべき強力な医薬品であり、食品である睡眠サプリとは根本的に異なる存在です。もし深刻な不眠に悩んでいる場合は、自己判断でサプリに頼るのではなく、専門の医療機関を受診することが不可欠です。

| 項目 | 睡眠サプリ | 睡眠薬 |

|---|---|---|

| 分類 | 食品(健康食品、機能性表示食品など) | 医薬品 |

| 目的 | 健康維持のサポート、睡眠の質の向上 | 不眠症の治療 |

| 作用 | 穏やかに心身を整え、自然な眠りをサポート | 中枢神経に作用し、強制的に眠気を誘発 |

| 主な成分 | アミノ酸(GABA、テアニン等)、ハーブ類 | ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系など |

| 入手方法 | ドラッグストア、オンラインストアなどで誰でも購入可能 | 医師の処方箋が必要 |

| 即効性 | 穏やかで、継続的な摂取が必要 | 比較的速やかに効果が現れる |

| 副作用・依存性 | 基本的にリスクは低いが、体質や過剰摂取に注意 | 副作用のリスクあり、依存性・耐性の可能性 |

睡眠の質向上をうたう「機能性表示食品」とは

近年の睡眠サプリ市場で主流となっているのが「機能性表示食品」です。これは、2015年に始まった国の制度で、消費者が製品を選ぶ際の重要な指標の一つとなっています。

機能性表示食品とは、事業者の責任において、科学的根拠に基づき、製品のパッケージに特定の機能性を表示することが消費者庁に届け出された食品です。 例えば、「本品にはGABAが含まれます。GABAには、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つ機能があることが報告されています。」といった具体的な表示がこれにあたります。

特定保健用食品(トクホ)が、国による個別の審査を受け、許可を得る必要があるのに対し、機能性表示食品は国の審査は必要ありません。その代わり、事業者は製品の安全性や機能性の根拠に関する情報を、販売前に消費者庁へ届け出る義務があります。届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開されており、誰でもその科学的根拠(臨床試験や研究レビューの結果など)を確認できます。

この制度のポイントは、「科学的根拠」に基づいて機能性を表示している点です。もちろん、その根拠の質にはばらつきがあることも事実ですが、少なくとも「何となく良さそう」という曖昧なイメージだけでなく、特定の成分が特定の条件下でどのような機能を持つ可能性があるのか、という情報に基づいて製品を選べるようになります。

睡眠サプリを選ぶ際には、パッケージに「機能性表示食品」と記載されているか、そしてどのような機能性が表示されているかを確認することが、自分の悩みに合った製品を見つけるための有効な手がかりとなります。ただし、機能性表示食品もあくまで「食品」であり、医薬品のように病気の診断、治療、予防を目的としたものではないことを忘れてはいけません。 表示されている機能は、すべての人に同様の効果を保証するものではなく、適切な生活習慣と組み合わせて活用することが前提となります。

睡眠サプリが効かないと感じる7つの理由

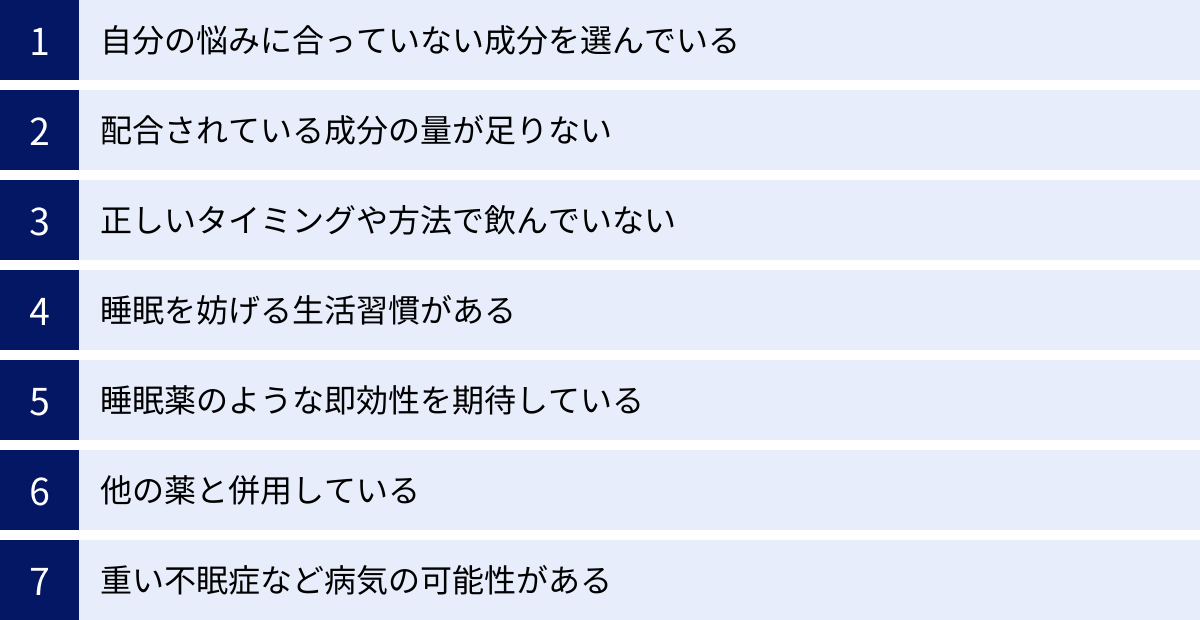

多くの期待を込めて睡眠サプリを試したにもかかわらず、「全く変化がない」「期待したほどではなかった」と感じてしまうのはなぜでしょうか。その背景には、いくつかの明確な理由が考えられます。ここでは、睡眠サプリの効果を実感できない代表的な7つの原因を、具体的な対策とともに詳しく解説していきます。これらのポイントを見直すことで、サプリメントとの付き合い方が大きく変わるかもしれません。

① 自分の悩みに合っていない成分を選んでいる

睡眠の悩みは、実は人それぞれで非常に多様です。「眠れない」という一言で片付けられがちですが、その内実を詳しく見てみると、以下のような様々なタイプに分かれます。

- 入眠障害: 布団に入ってから寝つくまでに30分〜1時間以上かかる。

- 中途覚醒: 眠りが浅く、夜中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか寝付けない。

- 早朝覚醒: 起きたい時間より2時間以上も早く目が覚めてしまい、二度寝ができない。

- 熟眠障害: 睡眠時間は足りているはずなのに、ぐっすり眠れた感覚がなく、朝起きても疲れが残っている。

これらの悩みの背景にある原因もまた様々です。仕事や人間関係のストレスや不安で神経が高ぶっているのか、生活リズムの乱れで体内時計が狂っているのか、あるいは加齢による睡眠構造の変化なのか。

睡眠サプリが効かないと感じる最も大きな理由の一つは、こうした自分の悩みのタイプや原因と、選んだサプリに含まれる成分の特性が合っていないことです。 例えば、ストレスで頭が冴えて眠れない人が、体内時計のリズムを整えることを主目的とする成分のサプリを飲んでも、期待する効果は得にくいでしょう。

- 具体例1:ストレス・不安が強い場合

このタイプの悩みには、興奮した神経を鎮め、リラックス状態に導く成分が適しています。代表的なのは、緑茶にも含まれるアミノ酸の一種であるL-テアニンや、脳内の興奮を抑える働きを持つGABA(ギャバ)です。これらの成分は、一時的な精神的ストレスの緩和や、リラックス効果が報告されています。もし、ストレスが原因で寝付けないのに、別の目的のサプリを選んでいれば、効果を感じにくいのは当然です。 - 具体例2:熟睡感がなく、朝スッキリしない場合

この悩みには、睡眠の「深さ」に関わる成分が役立つ可能性があります。例えば、アミノ酸のグリシンは、体の中心部の温度である「深部体温」をスムーズに下げることで、深い睡眠(ノンレム睡眠)へ移行しやすくする働きが報告されています。また、ハーブの一種であるラフマに含まれる成分(ヒペロシド、イソクエルシトリン)も、眠りの深さを向上させる機能が知られています。

このように、まずは自分の睡眠の悩みがどのタイプに当てはまるのかを客観的に分析し、それに合った機能性を持つ成分を選ぶことが、効果を実感するための大前提となります。

② 配合されている成分の量が足りない

次に考えられるのが、成分は合っているものの、その配合量が不十分であるケースです。特に、価格が非常に安いサプリメントに見られることがありますが、「○○配合!」と謳っていても、実際に含まれている量がごくわずかということがあります。

ここで重要になるのが、「機能性表示食品」の考え方です。機能性表示食品で「睡眠の質を高める」といった機能性が報告されている場合、その根拠となった研究では「1日あたり〇〇mgの成分を摂取した結果」という明確な量が設定されています。つまり、その機能性を期待するのであれば、表示されている「機能性関与成分」を「一日摂取目安量」として定められた量だけ摂取する必要があります。

例えば、ある成分Aについて「1日100mg摂取することで睡眠の質を高める機能が報告されている」とします。しかし、あなたが購入したサプリには、1日分に成分Aが20mgしか含まれていなかった場合、科学的根拠となっている研究と同じだけの量を摂取できていないため、期待される機能性を十分に発揮できない可能性が高くなります。

サプリメントを選ぶ際は、単に成分名だけでなく、パッケージの裏面にある「栄養成分表示」や「機能性関与成分」の欄を必ず確認し、主要な成分が十分な量で配合されているかをチェックする習慣をつけましょう。 具体的には、機能性が報告されている一日摂取目安量が含まれているかどうかが一つの基準になります。消費者庁の機能性表示食品データベースで、関心のある成分がどのくらいの量で届け出されているかを調べてみるのも良い方法です。安さだけで選んでしまい、結果的に効果が得られなければ、それは無駄な投資になってしまいます。

③ 正しいタイミングや方法で飲んでいない

せっかく自分に合った成分が十分に含まれたサプリを選んでも、飲み方が間違っていては効果が半減してしまう可能性があります。メーカーが推奨する用法・用量を守ることは、サプリの効果を最大限に引き出すための基本です。

多くの睡眠サプリは、就寝の30分〜2時間前に飲むことが推奨されています。これは、摂取した成分が体内で吸収され、効果を発揮し始めるまでにある程度の時間が必要だからです。また、就寝前に飲むことで、「これからリラックスして眠る」という意識付け、いわゆるプラセボ効果を高めることにも繋がります。

飲むタイミングを自己判断で変えてしまうと、効果のピークがずれてしまう可能性があります。例えば、寝る直前に飲んだ場合、成分が吸収される前に入眠しようとすることになり、効果を感じにくくなるかもしれません。逆に、早すぎる時間に飲むと、眠くなる前に効果が薄れてしまうことも考えられます。

また、何で飲むかも重要です。基本は水またはぬるま湯です。お茶やコーヒーに含まれるカフェインは覚醒作用があるため、睡眠サプリの効果を打ち消してしまいます。ジュース類は糖分が多く、血糖値の変動が睡眠に悪影響を与える可能性があります。アルコールは寝つきを良くするように感じられますが、実際には眠りを浅くし、中途覚醒の原因となるため、サプリと一緒に飲むのは絶対に避けるべきです。

製品のパッケージに記載されている「お召し上がり方」をよく読み、推奨されるタイミングと方法を忠実に守ることが、効果を実感するための確実な一歩です。

④ 睡眠を妨げる生活習慣がある

睡眠サプリは、あくまで睡眠の質を高めるための「補助」であり、万能薬ではありません。 睡眠を根本から妨げるような生活習慣を続けていては、どんなに良いサプリを飲んでも効果は打ち消されてしまいます。以下のような習慣に心当たりがないか、見直してみましょう。

就寝前のスマートフォンやPCの使用

現代人にとって最も大きな睡眠阻害要因の一つが、スマートフォンやPC、タブレットなどから発せられるブルーライトです。ブルーライトは、太陽光にも含まれる強いエネルギーを持つ光で、脳を覚醒させる働きがあります。夜にこの光を浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、自然な眠りを促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑制してしまいます。その結果、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用を終え、画面から離れることが理想です。

カフェインやアルコールの摂取

カフェインは、コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれる強力な覚醒物質です。その効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分ほどで現れ、4〜8時間持続すると言われています。午後の遅い時間や夕方以降にカフェインを摂取すると、夜になっても覚醒作用が残り、寝つきを悪くする原因となります。

アルコールは、一見するとリラックス効果があり、寝つきを良くするように感じられます。しかし、これは誤解です。アルコールが体内で分解される過程で生成されるアセトアルデヒドという物質には覚醒作用があります。また、アルコールには利尿作用があるため夜中にトイレで目が覚めやすくなり、深い睡眠であるレム睡眠を抑制するため、全体的な睡眠の質を著しく低下させます。「寝酒」は百害あって一利なしと心得ましょう。

不規則な生活リズム

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる体内時計(サーカディアンリズム)が備わっています。このリズムが正常に働くことで、夜になると自然に眠くなり、朝になるとスッキリと目覚めることができます。しかし、起床時間や就寝時間が毎日バラバラだったり、休日に「寝だめ」をして平日との差が大きくなったりすると、この体内時計が乱れてしまいます。体内時計が乱れると、メラトニンの分泌タイミングがずれ、適切な時間に眠気を感じられなくなります。休日でも平日とプラスマイナス2時間以内の差に留め、できるだけ毎日同じ時間に起きて寝ることを心がけることが、睡眠の土台を整える上で非常に重要です。

⑤ 睡眠薬のような即効性を期待している

冒頭で解説した通り、睡眠サプリと睡眠薬は全く異なるものです。睡眠薬は中枢神経に直接作用して強制的に眠りを誘うため、服用後30分〜1時間程度で効果が現れます。この睡眠薬のイメージで睡眠サプリを捉えてしまうと、「飲んだのにすぐに眠くならない=効かない」という誤った結論に至ってしまいます。

睡眠サプリは食品であり、その作用は非常に穏やかです。 体に不足している栄養素を補ったり、リラックスしやすい状態に心身を整えたりすることで、あくまで「自然な眠り」をサポートするのが役割です。薬のように飲んですぐに意識が遠のくような効果はありません。

効果の現れ方には個人差がありますが、一般的には体質改善のように、毎日継続して摂取することで徐々に変化を感じられるようになります。 最低でも2週間、できれば1ヶ月〜3ヶ月は継続して様子を見る必要があります。たった数日試しただけで「効かない」と判断するのは早計です。サプリメントとは、気長に付き合っていくという心構えが大切です。

⑥ 他の薬と併用している

現在、何らかの病気の治療で薬を服用している場合、睡眠サプリとの飲み合わせには注意が必要です。サプリメントは食品ですが、含まれる成分が医薬品の効果に影響を与えてしまう「相互作用」を起こす可能性があります。

特に注意が必要なのは、抗うつ薬、抗不安薬、精神安定剤、血圧降下薬、抗凝固薬(血をサラサラにする薬)などを服用している場合です。例えば、セントジョーンズワートというハーブは、多くの医薬品の代謝に関わる酵素(CYP3A4)を誘導し、薬の効果を弱めてしまうことが知られています。また、GABAやテアニンなどのリラックス作用を持つ成分が、精神安定剤などの効果を増強してしまう可能性もゼロではありません。

もし何らかの薬を常用している場合は、睡眠サプリを自己判断で始める前に、必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談してください。 「お薬手帳」を持参し、検討しているサプリの成分を見せながら相談するのが最も確実です。「食品だから大丈夫だろう」という安易な考えは禁物です。

⑦ 重い不眠症など病気の可能性がある

様々な対策を試しても、睡眠サプリを飲んでも、一向に睡眠が改善しない。もし、その状態が長期間(例えば1ヶ月以上)続いているのであれば、それは単なる一時的な不調ではなく、治療が必要な「不眠症」や、その他の睡眠障害が隠れている可能性を考えるべきです。

不眠症は、精神的なストレスだけでなく、身体的な病気や精神疾患(うつ病など)の一症状として現れることもあります。また、睡眠中に呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群」や、脚がむずむずして眠れなくなる「むずむず脚症候群」といった、専門的な治療を必要とする病気も存在します。

これらの病気は、睡眠サプリで対処できる範囲を完全に超えています。放置すると、日中の激しい眠気による事故のリスクや、高血圧、心疾患、脳卒中といった生活習慣病のリスクを高めることにも繋がります。セルフケアで改善が見られない場合は、勇気を出して専門の医療機関(精神科、心療内科、睡眠外来など)を受診することが最も重要です。 サプリが効かないのは、あなたの体に「専門家の助けが必要だ」というサインが出ているからかもしれません。

効果を実感するための睡眠サプリの選び方

「睡眠サプリが効かない理由」を理解した上で、次はいよいよ実践編です。数多く市販されている製品の中から、自分の悩みに本当にマッチし、効果を実感できる可能性の高いサプリメントを選ぶには、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは、悩み別、成分別、そして安全性や継続性といった多角的な視点から、賢い睡眠サプリの選び方を具体的に解説します。

自分の睡眠の悩みに合わせて選ぶ

前章でも触れた通り、睡眠サプリ選びの出発点は「自分の睡眠の悩みを正確に把握すること」です。漠然と「眠れない」と捉えるのではなく、具体的にどのような状況で困っているのかを分析し、それに適した機能性を持つ成分を選ぶことが成功への近道です。

ストレスや不安で寝付けない

仕事のプレッシャーや人間関係の悩み、将来への不安などで頭がいっぱいになり、布団に入っても思考がぐるぐると巡って目が冴えてしまう。このような「入眠障害」タイプの悩みには、心身をリラックスさせる働きを持つ成分がおすすめです。高ぶった交感神経を鎮め、心身を休息モードである副交感神経優位の状態へ切り替えるサポートをしてくれます。

- 代表的な成分: L-テアニン、GABA(ギャバ)、カモミール、バレリアンなど

- 選び方のポイント: パッケージに「一時的な精神的ストレスの緩和」「リラックスをサポート」といった機能性が表示されている製品を探してみましょう。

夜中に何度も目が覚めてしまう

眠りについても、わずかな物音や尿意ですぐに目が覚めてしまう。一度起きると、なかなか再び寝付けない。このような「中途覚醒」の悩みは、睡眠の「深さ」が足りていないことが原因かもしれません。このタイプには、睡眠の質、特に眠りの深さを向上させる機能が報告されている成分が適しています。

- 代表的な成分: グリシン、ラフマ由来ヒペロシド・イソクエルシトリン、GABAなど

- 選び方のポイント: 「睡眠の質(眠りの深さ)を高める」「すっきりとした目覚めをサポートする」といった表示が手がかりになります。

朝スッキリ起きられない・日中に眠気がある

睡眠時間は確保できているはずなのに、朝起きると体が重く、疲労感が抜けない。日中も強い眠気に襲われて、仕事や勉強に集中できない。このような「熟眠障害」の悩みは、睡眠全体の質が低く、心身が十分に休息できていないサインです。この場合は、睡眠の質を総合的に高め、起床時の疲労感を軽減する働きが期待できる成分が良いでしょう。

- 代表的な成分: クロセチン、L-セリン、トリプトファンなど

- 選び方のポイント: 「起床時の疲労感を軽減する」「睡眠の質を高め、日中の眠気を軽減する」といった機能性表示に注目してみましょう。

睡眠の質を高める機能性関与成分で選ぶ

自分の悩みのタイプを把握したら、次は具体的な成分に着目します。ここでは、機能性表示食品として届け出されている代表的な睡眠サポート成分をいくつかピックアップし、その特徴を詳しく解説します。

| 成分名 | 主な機能性(報告されている内容) | こんな悩みにおすすめ |

|---|---|---|

| L-テアニン | 睡眠の質向上(起床時の疲労感や眠気を軽減)、一時的な精神的ストレスの緩和 | 朝スッキリ起きられない、ストレスで寝付けない |

| GABA(ギャバ) | 睡眠の質向上(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)、精神的ストレスや疲労感の緩和 | 夜中に目が覚める、ストレスを感じている |

| グリシン | 睡眠の質向上(深い眠り)、すみやかな入眠をサポート | 眠りが浅い、寝つきが悪い |

| トリプトファン | 睡眠の質向上(疲労回復)、気分の落ち込みを軽減 | 朝の疲労感が強い、気分が沈みがち |

| ラフマ由来成分 | 睡眠の質向上(眠りの深さ) | 眠りが浅いと感じる、ぐっすり眠りたい |

| クロセチン | 睡眠の質向上(中途覚醒の回数を減らす)、起床時の眠気軽減 | 夜中に目が覚める、朝ボーっとする |

L-テアニン

緑茶のうまみ成分としても知られるアミノ酸の一種です。摂取すると、脳内でリラックス状態の指標となるα波が増加することが確認されています。これにより、就寝前に摂取することで心身がリラックスし、睡眠の質を高める効果が期待されます。 具体的には、起床時の疲労感や眠気を軽減する機能が報告されています。ストレスを感じやすい方や、朝の目覚めをスッキリさせたい方におすすめの成分です。

GABA(ギャバ)

正式名称はγ-アミノ酪酸。脳や脊髄に存在する抑制系の神経伝達物質で、興奮を鎮め、リラックスをもたらす働きがあります。ストレスがかかるとGABAが消費されるため、サプリメントで補うことが有効とされています。睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上や、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能が報告されています。ストレスと睡眠の両方にアプローチしたい方に適しています。

グリシン

体内で合成できる非必須アミノ酸の一つですが、食事やサプリからの摂取も重要です。グリシンを摂取すると、手足など末梢の血流が増加し、体の中心部の温度である「深部体温」が効率的に低下します。この深部体温の低下が、スムーズな入眠と深いノンレム睡眠を促す鍵となります。 眠りが浅いと感じる方や、寝つきの悪さに悩む方に向いています。

トリプトファン

必須アミノ酸の一つで、体内で合成できないため食事から摂取する必要があります。トリプトファンは、日中に脳内で「幸せホルモン」とも呼ばれるセロトニンに変換され、精神を安定させます。そして夜になると、そのセロトニンを材料にして、眠りを誘うホルモンであるメラトニンが生成されます。つまり、トリプトファンは睡眠ホルモンの元となる非常に重要な成分です。睡眠の質を高めることで疲労感を回復させたり、精神的な落ち込みを軽減したりする機能が報告されています。

ラフマ由来ヒペロシド・イソクエルシトリン

ラフマは、中央アジアなどに自生する植物で、古くから健康茶として利用されてきました。その葉に含まれるヒペロシドとイソクエルシトリンという成分に、睡眠の質を向上させる機能があることが研究で明らかになっています。特に、「眠りの深さ」を改善する効果が報告されており、中途覚醒に悩む方や、ぐっすり眠った満足感を得たい方に適した成分と言えます。

クロセチン

クチナシの果実やサフランに含まれる黄色の天然色素成分です。強い抗酸化作用を持つことで知られています。睡眠に関しては、中途覚醒の回数を減らし、睡眠の質を高める機能や、起床時の眠気を軽減する機能が報告されています。夜中に何度も目が覚めてしまう方や、朝のスタートを快調にしたい方にとって、注目の成分です。

安全性が高く信頼できるものを選ぶ

毎日口にするものだからこそ、サプリメントの安全性は絶対に妥協できないポイントです。信頼できる製品を選ぶために、以下の2つの点を確認しましょう。

機能性表示食品かどうかを確認する

前述の通り、機能性表示食品は、事業者の責任において安全性と機能性の科学的根拠が消費者庁に届け出られています。これは、製品の信頼性を測る上での一つの大きな指標となります。もちろん、機能性表示食品でないサプリが危険というわけではありませんが、少なくとも安全性評価や機能性に関する情報が公開されているという点で、消費者にとっては安心材料になります。

GMP認定工場で製造されているかチェックする

GMP(Good Manufacturing Practice)とは、「適正製造規範」と訳され、原材料の受け入れから製造、出荷までの全工程において、製品が「安全」に作られ、「一定の品質」が保たれるようにするための製造工程管理基準です。 厚生労働省のガイドラインに基づいて、第三者機関が厳しく審査し、認定します。GMP認定工場で製造されている製品は、衛生管理や品質管理が徹底されている証であり、不純物の混入や成分量のばらつきといったリスクが低いと考えられます。パッケージや公式サイトに「GMP認定工場製造」といったマークや記載があるかを確認することをおすすめします。

毎日続けやすい価格や形状で選ぶ

睡眠サプリは、医薬品とは異なり、継続して摂取することで穏やかに効果を発揮するものです。そのため、無理なく毎日続けられるかどうかが非常に重要になります。

- 価格: 高価な製品ほど効果が高いとは限りません。まずは1ヶ月〜3ヶ月程度続けられる価格帯の製品を選びましょう。1日あたりのコストを計算し、自分の予算に合っているかを確認することが大切です。安すぎる製品は、成分の含有量が少なかったり、品質管理が不十分だったりする可能性もあるため、価格と品質のバランスを考える必要があります。

- 形状: サプリメントには、錠剤(タブレット)、カプセル、粉末、ドリンクなど様々な形状があります。

- 錠剤・カプセル: 最も一般的で、味や匂いが気にならず、持ち運びにも便利です。ただし、粒が大きいと飲みにくいと感じる人もいます。

- 粉末: 水やぬるま湯に溶かして飲むタイプ。吸収が速いとされる一方、味や溶けにくさが気になる場合があります。

- ドリンク: そのまま飲める手軽さが魅力ですが、一般的にコストが高くなる傾向があり、糖分が含まれていることもあるため成分表示の確認が必要です。

自分のライフスタイルや好みに合わせて、最もストレスなく続けられる形状を選ぶことが、習慣化への第一歩です。

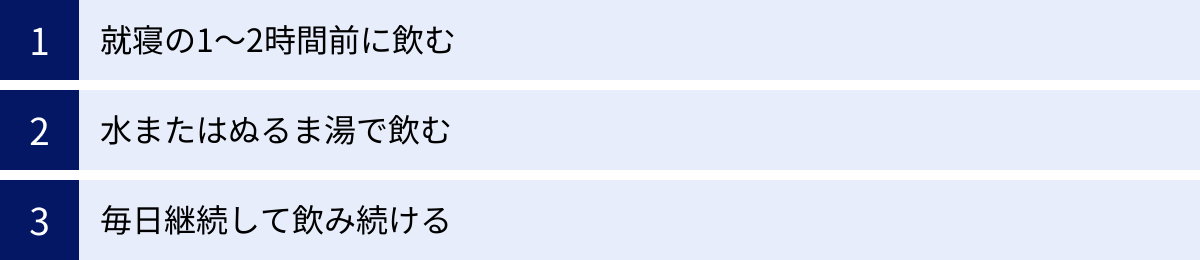

睡眠サプリの効果的な飲み方

自分にぴったりの睡眠サプリを見つけたら、次はその効果を最大限に引き出すための「正しい飲み方」を実践することが重要です。飲み方の基本はシンプルですが、この一手間を意識するかどうかで、効果の実感度合いが変わってくる可能性があります。ここでは、睡眠サプリを効果的に摂取するための3つの基本ルールを解説します。

就寝の1〜2時間前に飲む

睡眠サプリを飲むタイミングは、効果を左右する重要な要素です。ほとんどの製品では、就寝の1〜2時間前、あるいは30分〜1時間前の摂取が推奨されています。これは、摂取した成分が胃や腸で消化・吸収され、血中に乗って全身に行き渡り、脳に作用し始めるまでに一定の時間が必要だからです。

例えば、リラックス効果を期待するL-テアニンやGABAの場合、就寝前に心身を落ち着かせるための準備時間として、このタイミングが非常に有効です。ベッドに入る頃にちょうど成分の効果が穏やかに現れ始め、スムーズな入眠をサポートしてくれます。

逆に、寝る直前に慌てて飲むと、成分が十分に吸収される前に入眠しようとすることになり、効果を実感しにくいかもしれません。また、食事の直後は、胃の中に食べ物が多く残っているため、サプリメントの吸収が遅れたり、妨げられたりする可能性があります。できれば空腹時、または食後2時間以上経ってから飲むのが理想的です。

製品によっては、含まれる成分の特性から特定のタイミングが推奨されている場合もあります。例えば、アミノ酸の中には他の食品成分と同時に摂取すると吸収が阻害されるものもあるため、製品のパッケージに記載されている「お召し上がり方」を必ず確認し、それに従うようにしましょう。まずはメーカー推奨のタイミングで試し、自分の体感に合わせて微調整していくのが良い方法です。

水またはぬるま湯で飲む

サプリメントを何で飲むか、という点も非常に大切です。結論から言うと、必ず「水」または「ぬるま湯」で飲むようにしてください。 他の飲み物で代用すると、成分の吸収を妨げたり、予期せぬ相互作用を引き起こしたりするリスクがあります。

特に避けるべき飲み物は以下の通りです。

- カフェインを含む飲料(コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなど): カフェインには強力な覚醒作用があり、睡眠サプリのリラックス効果や入眠促進効果を真っ向から打ち消してしまいます。せっかく睡眠の質を高めようとしているのに、これでは本末転倒です。

- アルコール(お酒): 「寝酒」が睡眠に悪影響であることは既に述べた通りです。アルコールは寝つきを良くするように錯覚させますが、実際には深い睡眠を妨げ、中途覚醒を増やし、睡眠の質を著しく低下させます。サプリメントの成分とアルコールが肝臓でどのように相互作用するかも不明な点が多く、体に余計な負担をかけることにもなりかねません。

- 牛乳・乳製品: 一部の成分は、牛乳に含まれるカルシウムやタンパク質と結合して吸収が阻害される可能性があります。特にトリプトファンのサプリなどは牛乳との相性が良いとされることもありますが、基本的には水で飲むのが最も無難です。

- ジュース類: 果物に含まれる酸や糖分が、成分の吸収に影響を与える可能性があります。また、糖分の摂りすぎは血糖値の乱高下を招き、かえって睡眠を不安定にすることがあります。

サプリメントは、その成分が設計通りに体内で働くことを前提に作られています。余計な成分を含まない水またはぬるま湯で飲むことが、その設計を邪魔せず、効果を最大限に引き出すための鉄則です。

毎日継続して飲み続ける

睡眠サプリと睡眠薬の最も大きな違いの一つが、効果の現れ方です。睡眠薬が即効性を持つのに対し、睡眠サプリは食品であり、その効果は穏やかです。 体質改善のように、継続して摂取することで、睡眠に関わる体内のバランスが徐々に整えられ、効果を実感できるようになります。

たった数日や1週間飲んだだけで「効かない」と諦めてしまうのは、非常にもったいないことです。サプリメントの効果を正しく評価するためには、少なくとも1ヶ月、できれば2〜3ヶ月は毎日欠かさず飲み続けることが推奨されます。

継続するためには、生活の中にサプリを飲むことを習慣として組み込む工夫が必要です。

- 飲む時間を決める: 「夕食後2時間経ったら」「歯を磨いた後に」など、毎日決まった行動とセットにすると忘れにくくなります。

- 目につく場所に置く: サプリメントの容器を、寝室のベッドサイドや洗面所など、毎日必ず目にする場所に置いておくのも効果的です。

- 記録をつける: 簡単な睡眠日誌(寝た時間、起きた時間、途中で目覚めた回数、朝の気分など)をつけると、サプリを飲み始める前と後での変化を客観的に把握しやすくなります。わずかな改善でも可視化されると、継続のモチベーションに繋がります。

「サプリは魔法の薬ではなく、健康的な生活をサポートするパートナー」という認識を持ち、焦らず、気長に付き合っていく姿勢が、最終的に良い結果をもたらす鍵となります。

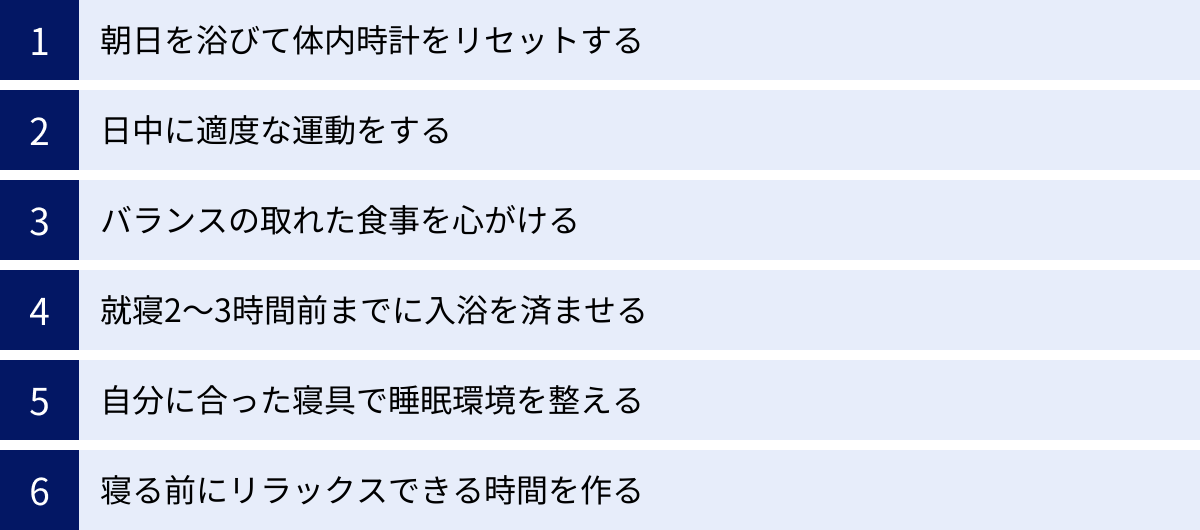

サプリだけに頼らない!睡眠の質を高める生活習慣

睡眠サプリは、あくまで質の高い睡眠を得るための「補助輪」のような存在です。自転車本体、つまり私たちの生活習慣が整っていなければ、補助輪だけではうまく走れません。サプリメントの効果を最大限に引き出し、根本的な睡眠改善を目指すためには、日々の生活を見直すことが不可欠です。ここでは、今日から始められる、睡眠の質を高めるための6つの生活習慣を紹介します。

朝日を浴びて体内時計をリセットする

私たちの体には、約24時間周期の体内時計(サーカディアンリズム)が備わっています。この時計が「今は活動する時間」「今は休息する時間」という指令を出し、睡眠や覚醒、体温、ホルモン分泌などをコントロールしています。この体内時計を毎日正確にセットする最も強力なスイッチが「光」、特に太陽の光です。

朝起きたら、まずカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。15分から30分程度、朝日を浴びることで、ずれていた体内時計がリセットされます。 これにより、脳内で精神を安定させるホルモン「セロトニン」の分泌が活発になります。このセロトニンは、夜になると睡眠を促すホルモン「メラトニン」の材料になるため、朝にしっかりセロトニンを作っておくことが、夜の快眠に直結するのです。

雨や曇りの日でも、屋外の光は室内の照明よりはるかに強い力を持っています。ベランダに出たり、少し散歩したりするだけでも効果があります。毎朝同じ時間に起きて朝日を浴びる習慣は、最高の睡眠改善策の一つです。

日中に適度な運動をする

日中の適度な運動は、夜の睡眠に非常に良い影響を与えます。運動をすると、脳や筋肉が心地よく疲労するため、夜の寝つきがスムーズになります。また、運動によって一時的に上昇した深部体温が、夜にかけて下がっていく過程で、強い眠気が誘発されます。さらに、定期的な運動は深いノンレム睡眠の時間を増やし、睡眠の質そのものを向上させることが分かっています。

重要なのは、運動の種類とタイミングです。激しい運動である必要はなく、ウォーキングやジョギング、ヨガ、水泳などの有酸素運動を1回30分程度、週に3〜5日行うのが効果的です。運動する時間帯は、夕方(就寝の3〜4時間前)が理想的とされています。この時間帯に運動で体温を上げておくと、就寝時にちょうど体温が下がり始め、自然な眠りに入りやすくなります。

ただし、就寝直前の激しい運動は禁物です。交感神経が活発になり、体温も上昇してしまうため、脳と体が興奮状態になり、かえって寝付けなくなってしまいます。

バランスの取れた食事を心がける

「何を食べるか」も睡眠の質に大きく関わっています。特に、睡眠ホルモンであるメラトニンの材料となる必須アミノ酸「トリプトファン」を意識して摂取することが大切です。トリプトファンは体内で作ることができないため、食事から摂る必要があります。

- トリプトファンを多く含む食品:

- 乳製品(牛乳、チーズ、ヨーグルト)

- 大豆製品(豆腐、納豆、味噌)

- 肉類、魚類

- ナッツ類(アーモンド、くるみ)

- バナナ

また、トリプトファンが脳内でセロトニンに変換される際には、ビタミンB6やマグネシウム、ナイアシンといった栄養素も必要になります。これらの栄養素もバランス良く摂取するために、特定の食品に偏らず、多様な食材を組み合わせた食事を心がけましょう。

夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。寝る直前に食事をすると、消化活動のために胃腸が働き続け、体が休息モードに入れず、眠りが浅くなる原因となります。

就寝2〜3時間前までに入浴を済ませる

入浴は、睡眠の質を高めるための簡単で効果的な方法です。人は、体の中心部の温度である「深部体温」が下がる時に眠気を感じます。入浴によって一時的に深部体温を上げておくと、その後の体温低下がスムーズになり、自然な眠りへと誘導されます。

ポイントは、お湯の温度と入浴のタイミングです。

- お湯の温度: 38〜40℃程度のぬるめのお湯がリラックス効果も高く、最適です。42℃以上の熱いお湯は交感神経を刺激してしまい、体を覚醒させてしまうため逆効果です。

- 入浴時間: 15〜20分程度、ゆっくりと湯船に浸かりましょう。

- タイミング: 就寝の90分〜2時間前に入浴を終えるのがベストタイミングです。入浴で上がった深部体温が、ちょうどベッドに入る頃に下がり始め、理想的な入眠プロセスを作り出します。

シャワーだけで済ませてしまうと、体の表面しか温まらないため、深部体温を上げる効果は限定的です。できるだけ湯船に浸かる習慣をつけましょう。

自分に合った寝具で睡眠環境を整える

毎日6〜8時間を過ごす寝室の環境は、睡眠の質を直接的に左右します。特に、体に直接触れる寝具は重要です。

- マットレス: 硬すぎず、柔らかすぎず、自然な寝姿勢(立っている時と同じように背骨がS字カーブを描く状態)を保てるものを選びましょう。寝返りが打ちやすいことも重要です。

- 枕: 高すぎたり低すぎたりすると、首や肩に負担がかかり、いびきや肩こりの原因になります。マットレスとのバランスを考え、首のカーブにフィットするものを選びましょう。

- 掛け布団: 季節に合わせて、保温性と吸湿性・放湿性に優れたものを選び、布団の中の温度や湿度(寝床内気候)を快適に保つことが大切です。

また、寝室全体の環境も整えましょう。温度は夏場は25〜26℃、冬場は22〜23℃、湿度は通年で50〜60%が快適とされています。部屋はできるだけ暗くし、静かな環境を保つことも、質の高い睡眠には欠かせません。

寝る前にリラックスできる時間を作る

日中の活動モード(交感神経優位)から、夜の休息モード(副交感神経優位)へスムーズに切り替えるために、就寝前の1時間は「リラックスタイム」と位置づけましょう。自分なりの入眠儀式(スリープセレモニー)を見つけるのがおすすめです。

- 穏やかな音楽を聴く: クラシックやヒーリングミュージックなど、心拍数より遅いテンポの曲はリラックス効果が高いです。

- 読書をする: 興奮するような内容ではなく、穏やかな気持ちになれる本を選びましょう。ただし、ブルーライトを発する電子書籍リーダーは避けたいところです。

- 温かい飲み物を飲む: カフェインの入っていないハーブティー(カモミール、リンデンなど)やホットミルクは、体を温め、心を落ち着かせます。

- 軽いストレッチや瞑想: 凝り固まった筋肉をほぐしたり、深呼吸を繰り返したりすることで、心身の緊張が和らぎます。

- アロマテラピー: ラベンダーやベルガモットなど、リラックス効果のある香りをアロマディフューザーなどで楽しむのも良いでしょう。

これらの習慣は、一つひとつは小さなことかもしれませんが、組み合わせることで大きな相乗効果を生み出します。 サプリメントを試しながら、並行してこれらの生活習慣改善に取り組むことが、根本的な睡眠問題の解決へと繋がるのです。

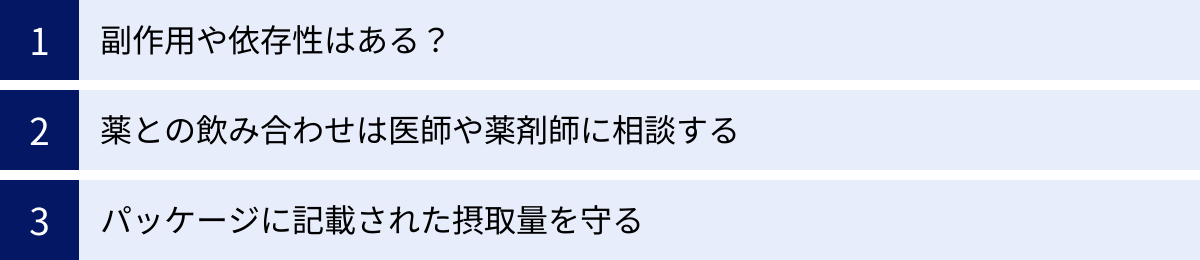

睡眠サプリを飲む上での注意点とQ&A

睡眠サプリを手軽に利用できるようになった一方で、その安全性や正しい使い方に関する疑問や不安を持つ方も少なくありません。ここでは、睡眠サプリを安心して利用するために知っておくべき注意点や、よくある質問についてQ&A形式で詳しく解説します。

副作用や依存性はある?

睡眠サプリに関する最も一般的な懸念の一つが、副作用や依存性の有無でしょう。

まず結論から言うと、正しく製造された睡眠サプリを、定められた摂取量を守って使用する限りにおいて、医薬品のような重篤な副作用や、強い身体的・精神的依存性が生じるリスクは極めて低いと考えられています。 なぜなら、睡眠サプリはあくまで「食品」であり、その主成分はGABAやテアニン、グリシンといったアミノ酸や、カモミールなどのハーブ類など、比較的穏やかに作用するものだからです。

しかし、「リスクがゼロ」というわけではありません。注意すべき点がいくつかあります。

- 体質に合わない場合: どんな食品でも起こり得ることですが、特定の成分に対してアレルギー反応が出たり、体質に合わずに胃腸の不調(腹痛、下痢、吐き気など)を感じたりする可能性があります。初めて試すサプリは少量から始め、体の変化に注意を払うことが大切です。

- 過剰摂取による影響: 「多く飲めばもっと効くはず」という考えで、推奨される摂取量を大幅に超えて飲むのは非常に危険です。成分によっては、過剰に摂取することで健康被害を引き起こす可能性があります。例えば、グリシンを過剰に摂取すると、一時的な胃腸の不快感を引き起こすことがあります。必ずパッケージに記載された一日摂取目安量を守ってください。

- 精神的な依存: 医薬品のような身体的依存は考えにくいですが、「サプリを飲まないと眠れない」という思い込みから、心理的に頼ってしまう「精神的依存」の状態になる可能性はあります。サプリはあくまでサポート役と捉え、生活習慣の改善と並行して取り組むことが、こうした依存を防ぐ上で重要です。

総じて、睡眠サプリは安全性の高いものですが、「食品だから絶対に安全」と過信せず、自分の体と相談しながら、用法・用量を守って賢く利用することが求められます。

薬との飲み合わせは医師や薬剤師に相談する

現在、何らかの病気の治療のために医薬品を服用している方が睡眠サプリを利用する場合は、細心の注意が必要です。サプリメントの成分が、薬の効果に影響を及ぼす「相互作用」を起こす可能性があるからです。

自己判断で併用を始めるのは絶対に避けてください。睡眠サプリの利用を検討する際には、必ず事前にかかりつけの医師や、お近くの薬局の薬剤師に相談することが不可欠です。

相談する際には、以下の情報を持っていくとスムーズです。

- お薬手帳: 現在服用しているすべての薬(処方薬、市販薬)が記載されているもの。

- 検討している睡眠サプリの現物またはパッケージ: 含まれている全成分とその配合量が分かるもの。

特に、以下のような薬を服用している場合は、慎重な判断が必要です。

- 向精神薬(抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬など): サプリの鎮静作用が薬の効果を過度に強めてしまい、日中の強い眠気やふらつきなどの副作用が増強される危険性があります。

- 血圧降下薬(血圧を下げる薬): 一部のサプリ成分が血圧に影響を与え、薬の効果と相まって血圧が下がりすぎてしまう可能性があります。

- 抗凝固薬・抗血小板薬(ワルファリンなど、血液をサラサラにする薬): 特定のハーブ成分などが、これらの薬の作用に影響を与えることが知られています。

- その他: 糖尿病の薬やてんかんの薬など、多くの薬で相互作用の報告があります。

「食品だから大丈夫」という思い込みは禁物です。 安全にサプリメントを活用するためにも、専門家である医師や薬剤師の判断を仰ぐことを徹底しましょう。

パッケージに記載された摂取量を守る

これは、サプリメントを利用する上での大原則です。メーカーが設定している「一日摂取目安量」は、製品の安全性と機能性が期待できる量として科学的根拠に基づいて定められています。

摂取量を増やしたからといって、効果が比例して高まるわけではありません。 むしろ、前述の通り、過剰摂取は予期せぬ体調不良や健康被害のリスクを高めるだけです。特に、機能性表示食品の場合、表示されている機能は「一日摂取目安量を守った場合に期待できるもの」です。その量を超えて摂取しても、表示されている以上の効果が得られるという保証はどこにもありません。

また、複数のサプリメントを同時に利用している場合も注意が必要です。それぞれのサプリに含まれる同じ成分が重複し、結果的に特定の成分を過剰摂取してしまう可能性があります。併用する際には、それぞれの成分表示をよく確認し、合計の摂取量が過剰にならないように管理することが大切です。

サプリメントは、用法・用量を守って初めて、その価値を発揮します。 パッケージの記載をよく読み、正しく使用することを常に心がけましょう。

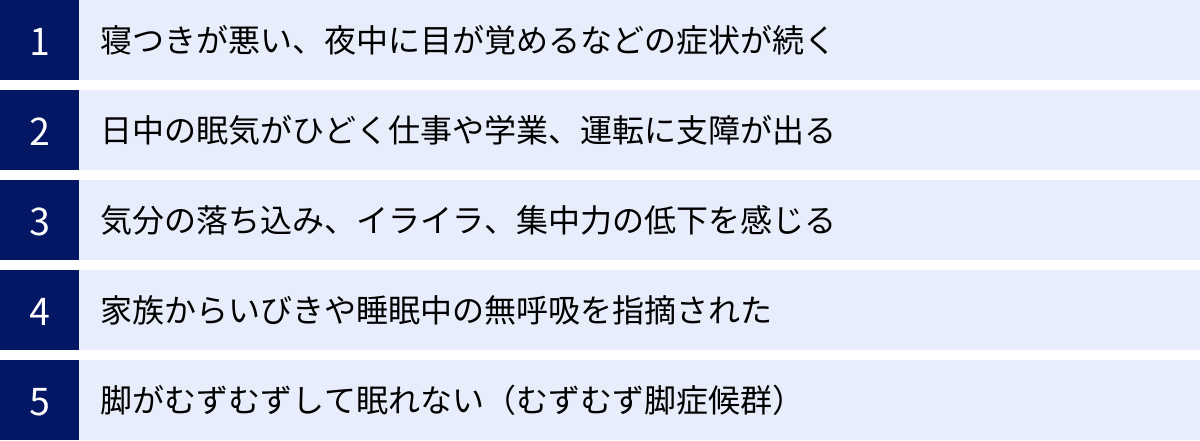

セルフケアで改善しない場合は医療機関の受診を

これまで、睡眠サプリの選び方や飲み方、そして睡眠の質を高めるための生活習慣について詳しく解説してきました。これらのセルフケアは、一時的な睡眠の不調や、軽度の悩みに対しては非常に有効です。しかし、あらゆる手を尽くしても睡眠の問題が改善しない場合、それは単なる「寝不足」や「不調」の範囲を超えている可能性があります。

サプリメントや生活改善を1ヶ月以上試しても、以下のような症状が週に3日以上続く場合は、専門の医療機関を受診することを強く推奨します。

- 寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、朝早く目が覚めてしまうといった症状が続いている。

- 日中の眠気がひどく、仕事や学業、運転などに支障が出ている、あるいは支障が出そうだと感じる。

- 睡眠不足が原因で、気分の落ち込み、イライラ、不安感、集中力や記憶力の低下などを感じている。

- 家族やパートナーから、睡眠中の大きないびきや、呼吸が数十秒間止まっていることを指摘された(睡眠時無呼吸症候群の疑い)。

- 就寝時に、脚(特にふくらはぎ)に「むずむずする」「虫が這うような」不快な感覚があり、脚を動かさずにいられず眠れない(むずむず脚症候群の疑い)。

これらの症状は、治療が必要な「不眠症」や、その他の睡眠障害、あるいはうつ病などの精神疾患のサインかもしれません。睡眠サプリは、これらの「病気」を治療するものではありません。 適切な診断と治療を受けずに放置すると、症状が悪化するだけでなく、高血圧、糖尿病、心疾患、脳卒中といった深刻な生活習慣病のリスクを高めることにも繋がります。

では、どこに相談すればよいのでしょうか。睡眠に関する専門的な診療を行っているのは、主に以下の診療科です。

- 精神科・心療内科: ストレスやうつ病、不安障害など、精神的な問題が不眠の背景にある場合に適しています。不眠症の治療全般を扱っています。

- 睡眠外来・睡眠クリニック: 睡眠障害を専門に扱う医療機関です。睡眠時無呼吸症候群など、特殊な検査(終夜睡眠ポリグラフ検査など)が必要な場合の診断・治療に強みがあります。

- 内科・循環器内科・呼吸器内科: いびきや無呼吸が気になる場合、まずはかかりつけの内科医に相談するのも一つの方法です。必要に応じて専門医を紹介してもらえます。

医療機関では、詳細な問診や心理検査、血液検査、必要に応じて睡眠中の状態を調べる検査などを行い、不眠の原因を正確に突き止めます。その上で、睡眠薬による薬物療法だけでなく、睡眠衛生指導(生活習慣の改善指導)や、不眠に対する考え方や行動の癖を修正していく「認知行動療法(CBT-I)」など、一人ひとりの状態に合わせた多角的な治療が行われます。

睡眠サプリは、健康な人がより良い睡眠を目指すための有効な選択肢の一つです。しかし、セルフケアには限界があります。その限界を見極め、必要な時に専門家の助けを求める勇気を持つことが、あなたの健康を守る上で最も重要なことです。「たかが不眠」と軽視せず、つらい症状が続く場合は、ぜひ一度、医療機関の扉を叩いてみてください。