「夜中に何度も目が覚める」「寝つきが悪くてベッドに入ってから何時間も経ってしまう」「朝起きても疲れが取れていない」。現代社会において、このような睡眠に関する悩みを抱えている方は少なくありません。ストレス、不規則な生活、デジタルデバイスの長時間利用など、私たちの睡眠を妨げる要因は多岐にわたります。

質の高い睡眠は、心と身体の健康を維持するために不可欠です。日中のパフォーマンス向上はもちろん、免疫機能の維持や精神的な安定にも深く関わっています。この「質の高い睡眠」を手に入れるための一つの有効なアプローチとして、近年「アロマテラピー」が大きな注目を集めています。

アロマテラピーとは、植物から抽出された香り成分である「精油(エッセンシャルオイル)」を用いて、心身の不調を和らげ、リラックスや健康増進を図る自然療法です。心地よい香りは、私たちの感情や自律神経に直接働きかけ、自然な眠りへと誘う手助けをしてくれます。

この記事では、なぜアロマが睡眠に効果的なのかという科学的な背景から、自分に合ったアロマオイルの選び方、そして睡眠の質向上に特におすすめの10種類のアロマオイルを詳しくご紹介します。さらに、初心者でも今日から始められる簡単な使い方や、安全に楽しむための注意点まで、網羅的に解説していきます。

自分にぴったりの「眠りの香り」を見つけ、心安らぐ夜とすっきりとした朝を手に入れるための一歩を、この記事と共に踏み出してみましょう。

目次

なぜアロマは睡眠の質向上に効果があるのか

「アロマを焚くとよく眠れる」という話はよく耳にしますが、その背景にはどのようなメカニズムがあるのでしょうか。単なる気分の問題ではなく、アロマの香りが私たちの身体と心に働きかける科学的な根拠が存在します。ここでは、アロマが睡眠の質を向上させる主な二つの理由、「自律神経のバランス調整」と「心身のリラックス効果」について深く掘り下げていきます。

自律神経のバランスを整える働き

私たちの身体は、意識せずとも呼吸、心拍、体温、消化といった生命活動を維持しています。これをコントロールしているのが「自律神経」です。自律神経は、活動モードの「交感神経」と、リラックスモードの「副交感神経」という、アクセルとブレーキのような役割を持つ二つの神経から成り立っています。

日中、仕事や勉強に集中している時や、運動をしている時には交感神経が優位になり、心拍数が上がって身体は活動的な状態になります。一方、夜になり休息する時間になると、副交感神経が優位に切り替わり、心拍数や血圧が下がり、心身がリラックスして自然な眠りに入ることができます。

しかし、現代人は強いストレスや不規則な生活、夜間のスマートフォン利用によるブルーライトの影響などにより、夜になっても交感神経が優位なままの状態が続きがちです。これが「寝つきが悪い」「眠りが浅い」といった睡眠トラブルの大きな原因となっています。質の高い睡眠を得るためには、就寝前に交感神経の働きを鎮め、スムーズに副交感神経優位の状態へ移行させることが極めて重要です。

ここで、アロマの香りが大きな役割を果たします。香りの分子は、鼻の奥にある「嗅上皮(きゅうじょうひ)」という粘膜に付着すると、電気信号に変換されます。この信号は、思考や理性を司る「大脳新皮質」を経由せず、感情や本能を司る「大脳辺縁系」や、自律神経やホルモンバランスをコントロールする中枢である「視床下部」に直接届きます。

これが、香りが他の五感(視覚や聴覚)と比べて、より直接的かつ瞬時に私たちの感情や身体反応に影響を与える理由です。

例えば、ラベンダーやカモミールといったリラックス効果の高いとされる精油の香りを嗅ぐと、その情報を受け取った視床下部は、副交感神経を優位にするよう指令を出します。その結果、高ぶっていた神経が静まり、心拍数が落ち着き、筋肉の緊張がほぐれ、身体が「お休みモード」へと切り替わっていくのです。

さらに、一部の香り成分は、精神を安定させる働きを持つ神経伝達物質「セロトニン」の分泌を促すことが研究で示唆されています。セロトニンは「睡眠ホルモン」と呼ばれる「メラトニン」の原料となるため、アロマによってセロトニンの分泌が促進されることは、間接的に質の高い睡眠をサポートすることに繋がります。

このように、アロマは嗅覚を通じて脳の深層部に直接アプローチし、乱れがちな自律神経のバランスを整えることで、身体を自然な眠りへと導く科学的な働きを持っているのです。

心地よい香りが心身をリラックスさせる

アロマが睡眠に良いもう一つの理由は、その心地よい香りがもたらす強力な心理的リラックス効果です。特定の香りを嗅いだ瞬間に、過去の記憶やそれに伴う感情が鮮明に蘇るという経験をしたことはないでしょうか。これは「プルースト効果」と呼ばれ、嗅覚が記憶と非常に密接に結びついていることを示しています。

この働きを利用することで、香りを「リラックスのスイッチ」として活用できます。例えば、あなたが「ラベンダーの香りは心地よい」と感じるとします。その香りを嗅ぐと、脳は過去の心地よかった経験や安心感を思い出し、ポジティブな感情を喚起します。これにより、日中に溜め込んだ不安や緊張、イライラといったネガティブな感情が和らぎ、心が穏やかな状態になります。

自分が「本当に好きだ」と感じる香りを選ぶことが、この心理的効果を最大化する上で最も重要なポイントです。 一般的に安眠効果があると言われる香りでも、もしあなたがそれを苦手だと感じれば、リラックスするどころか不快感やストレスの原因となり、逆効果になってしまいます。

さらに、この心地よさを「入眠儀式(スリープセレモニー)」として習慣化することも非常に効果的です。毎晩、寝る前の決まった時間に同じアロマの香りを嗅ぐことを繰り返すと、脳は「この香りがしたら眠る時間」という条件付けを学習します。パブロフの犬の実験のように、香りが睡眠へのスムーズな移行を促す「合図」となるのです。

この儀式は、「これから眠るんだ」という意識的な切り替えを助け、心と身体に準備をさせます。例えば、「寝る前にアロマディフューザーのスイッチを入れる」という行動自体が、仕事モードや活動モードから休息モードへの切り替えスイッチとなり、一日の終わりを告げる大切な区切りとなります。

このように、心地よい香りは、ストレスや不安といった心理的な障壁を取り除き、安心感や幸福感をもたらします。そして、心がリラックスすることで、身体の力も自然と抜け、深いリラックス状態が生まれます。アロマは、自律神経という身体的な側面だけでなく、記憶や感情といった心理的な側面からもアプローチすることで、心身を包括的に癒し、質の高い睡眠へと導いてくれる強力なサポーターなのです。

快眠につながるアロマオイルの選び方 3つのポイント

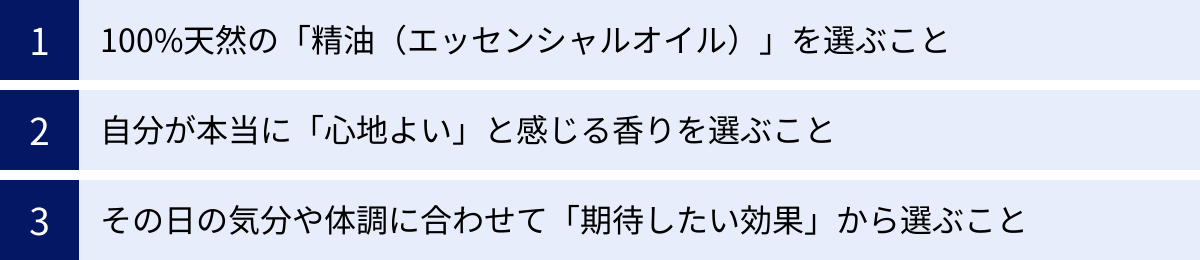

アロマテラピーを始めようと思ったとき、最初に直面するのが「どのアロマオイルを選べば良いのか」という問題です。市場には多種多様な香りの製品が溢れており、初心者にとっては選択が難しいかもしれません。しかし、いくつかの重要なポイントを押さえることで、失敗することなく、自分に最適な快眠アロマを見つけることができます。ここでは、そのための3つの重要なポイントを詳しく解説します。

① 100%天然の「精油(エッセンシャルオイル)」を選ぶ

アロマ製品を選ぶ上で、最も重要で基本的なポイントが、100%天然成分から抽出された「精油(エッセンシャルオイル)」を選ぶことです。

店頭やオンラインストアで「アロマオイル」という名称で販売されている製品には、実は大きく分けて2つの種類があります。

- 精油(エッセンシャルオイル): 植物の花、葉、果皮、樹皮、根などから抽出した100%天然の揮発性芳香物質です。植物が持つ香り成分が凝縮されており、前述したような自律神経への働きかけなど、心身への様々な効果(薬理作用)が期待できます。

- アロマオイル(フレグランスオイル、ポプリオイルなど): 合成香料をアルコールやキャリアオイルで希釈したもの、または精油に合成香料を混ぜて作ったものです。これらは香りを楽しむことを主目的としており、安価な製品が多く見られます。しかし、天然の精油が持つような心身への効果は期待できません。人によっては、合成香料が原因で頭痛や気分の悪さを引き起こす可能性もあります。

睡眠の質を向上させるという目的でアロマテラピーを行う場合、選ぶべきは間違いなく前者、つまり「精油(エッセンシャルオイル)」です。

では、どうすれば本物の精油を見分けることができるのでしょうか。以下のポイントをチェックしましょう。

- 品名: ラベルに「精油」または「エッセンシャルオイル(Essential Oil)」と明確に記載されているかを確認します。「アロマオイル」「フレグランスオイル」という表記のものは避けましょう。

- 学名: 植物は同じ名前(通称)でも種類が違うことがあります。信頼できる製品には、国際的に共通の「学名」(ラテン語表記)が必ず記載されています。例えば、ラベンダーなら「Lavandula angustifolia」といった表記です。

- 抽出部位と抽出方法: 植物のどの部分(花、葉など)から、どのような方法(水蒸気蒸留法、圧搾法など)で抽出されたかが明記されていることも、品質の証です。

- 原産国: どの国で育った植物から抽出されたかが記載されています。産地によって気候が異なるため、同じ植物でも香りの質や成分が微妙に変わります。

- 価格: 100%天然の精油は、植物からわずかしか採れない貴重なものであるため、極端に安価なことはありません。例えば、数千個のバラの花からわずか1mlしか抽出できないローズオットーのように、非常に高価な精油も存在します。全ての種類の精油が同じ価格で販売されている場合、合成香料である可能性が高いと考えられます。

- 遮光瓶: 精油は光や熱、酸素によって劣化しやすいため、品質を保つために必ず遮光性のあるガラス瓶(通常は茶色や青色)に入っています。

これらの情報を製品ラベルや商品説明でしっかりと確認することが、質の高いアロマテラピーへの第一歩です。安価な合成香料では、期待するリラックス効果が得られないばかりか、かえって不快に感じることもあるため、品質には妥協しないことが大切です。

② 自分が本当に「心地よい」と感じる香りを選ぶ

品質の高い「精油」を選んだら、次に重要なのは、その香りを自分自身が「心から心地よい」と感じるかどうかです。これは、アロマテラピーの成否を分けると言っても過言ではないほど、本質的なポイントです。

前述の通り、香りは脳の大脳辺縁系に直接働きかけ、感情や記憶と深く結びつきます。そのため、一般的に「リラックス効果が高い」とされているラベンダーの香りでも、もしあなたがその香りに苦手意識を持っていたり、過去の嫌な記憶と結びついていたりすれば、脳はそれを「不快な刺激」と判断し、リラックスするどころか緊張状態を高めてしまいます。

アロマテラピーにおいて、絶対的な「正解の香り」は存在しません。あなたにとっての正解は、あなたの脳と心が「快い」と感じる香りです。 そのため、他人の評価や一般的な情報だけに頼るのではなく、自分の直感を信じることが何よりも重要です。

では、どうすれば自分好みの香りを見つけられるでしょうか。

- 実際に香りを試す: アロマテラピー専門店や、生活雑貨店のテスターを利用しましょう。香りを試す際は、瓶から直接嗅ぐのではなく、「ムエット」と呼ばれる試香紙に1滴垂らして嗅ぐのがおすすめです。肌につけると体温で香りが変わるため、まずはムエットで試しましょう。

- 時間をおいて判断する: 精油の香りは、時間と共に変化します。最初に感じる揮発性の高い香りを「トップノート」、少し経ってから中心となる香りの「ミドルノート」、最後に残る深みのある香りを「ベースノート」と呼びます。つけてすぐの印象だけでなく、5分後、30分後と時間を置いて香りの変化を確認することで、本当に自分が好きな香りかどうかを判断しやすくなります。

- 少量のお試しセットを活用する: 多くのブランドが、人気の精油数種類を少量ずつセットにしたトライアルキットを販売しています。いきなり大きなボトルを買うのに抵抗がある場合は、まずこうしたセットで色々な香りを試し、お気に入りを見つけるのが効率的です。

焦らず、楽しみながら様々な香りと出会う中で、「あ、この香り好きだな」「なんだか落ち着くな」と感じる瞬間が必ずあります。その直感こそが、あなたを最高の眠りへと導くサインです。

③ 期待したい効果や目的から選ぶ

自分の好みを大切にしつつ、さらに一歩進んで、その日の気分や体調、「どんな状態になりたいか」という目的意識を持って香りを選ぶと、アロマテラピーはより効果的で奥深いものになります。精油はそれぞれ異なる化学成分で構成されており、期待できる作用も様々です。ここでは、睡眠に関する代表的な目的別に、おすすめの香りのタイプを紹介します。

とにかくリラックスしたい

一日中気を張っていて、心身がカチコチに固まってしまっている。そんな夜には、鎮静作用が高く、深いリラックスをもたらしてくれる香りがおすすめです。このタイプの代表格は、やはりラベンダーやカモミール・ローマンです。これらのフローラル系の甘く優しい香りは、高ぶった神経を穏やかに鎮め、全身の力を抜いてくれるような感覚をもたらします。まるで柔らかな毛布に包まれるような安心感を与え、自然な眠りへと誘います。

不安や緊張をほぐしたい

明日の大事なプレゼンや試験のことで頭がいっぱいで、不安やプレッシャーから眠れない。そんな時には、心を落ち着かせ、前向きな気持ちにさせてくれるような香りが役立ちます。ベルガモットやネロリ、オレンジ・スイートといった柑橘系やフローラル系の香りは、抗不安作用があることで知られています。爽やかさと甘さを併せ持つこれらの香りは、心の重荷を軽くし、クヨクヨと考え込んでしまう思考のループから解放してくれるでしょう。

呼吸を深くして落ち着きたい

考え事が多かったり、ストレスを感じたりすると、無意識のうちに呼吸が浅くなりがちです。浅い呼吸は交感神経を刺激し、心身を緊張させます。そんな時は、呼吸を深く、ゆったりとした状態に導いてくれる香りが効果的です。サンダルウッド(白檀)、シダーウッド、フランキンセンスといった、いわゆるウッド系(樹脂系)の香りは、その重厚で落ち着いた香調から、古くから瞑想や儀式に用いられてきました。これらの香りは、意識を自分の内側へと向けさせ、地に足のついたような安定感をもたらし、深く穏やかな呼吸を取り戻す手助けをしてくれます。

このように、「品質」「好み」「目的」という3つの軸を意識することで、数あるアロマオイルの中から、今のあなたに最もふさわしい一本を的確に選び出すことができます。 この選び方のプロセス自体も、自分自身の心と身体に向き合う大切な時間となるでしょう。

睡眠の質を上げるアロマオイルおすすめ10選

ここでは、前章で解説した選び方を踏まえ、特に睡眠の質の向上に効果が期待できるとされ、人気も高い10種類の精油を厳選してご紹介します。それぞれの香りの特徴や期待される効果、相性の良いブレンドなどを詳しく解説しますので、あなたの心と身体が求める香りを見つけるための参考にしてください。

| 精油名 | 香りの系統 | 主な作用(期待される効果) | 香りの強さ | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ラベンダー | フローラル系 | 鎮静、リラックス、安眠 | 中~強 | 万能オイルの代表格。フローラルで優しい香り。 |

| ベルガモット | シトラス系 | 抗不安、リフレッシュ、鎮静 | 中 | 柑橘系の爽やかさとフローラルな甘さを併せ持つ。 |

| カモミール・ローマン | フローラル系 | 鎮静、抗炎症、リラックス | 強 | リンゴのような甘くフルーティーな香り。 |

| オレンジ・スイート | シトラス系 | リフレッシュ、抗うつ、安眠 | 中 | 親しみやすく、甘くてジューシーな柑橘の香り。 |

| サンダルウッド | ウッド系 | 鎮静、瞑想、催淫 | 弱~中 | 甘く深みのある、エキゾチックでウッディな香り。 |

| ネロリ | フローラル系 | 抗不安、鎮静、抗うつ | 強 | 柑橘の爽やかさとフローラルの気品を併せ持つ香り。 |

| イランイラン | フローラル系 | 鎮静、催淫、抗うつ | 強 | 濃厚で甘く、エキゾチックな南国の花の香り。 |

| シダーウッド | ウッド系 | 鎮静、呼吸を深くする | 弱~中 | 森林浴を思わせる、ドライでスパイシーな木の香り。 |

| フランキンセンス | 樹脂系 | 鎮静、瞑想、抗不安 | 弱~中 | 深く澄んだ、スパイシーでウッディな神秘的な香り。 |

| マージョラム・スイート | ハーブ系 | 鎮静、血行促進、自律神経調整 | 中~強 | 温かみのある、スパイシーでやや甘いハーブの香り。 |

① ラベンダー

- 香りの特徴: フローラル系の中でも特に有名で、ハーブ調の爽やかさと、優しく甘い花の香りが特徴です。「アロマテラピーの母」とも呼ばれ、最も用途が広い精油の一つです。

- 期待される効果: ラベンダーの主成分である「酢酸リナリル」には、優れた鎮静作用があり、高ぶった神経を鎮めて心身を深くリラックスさせる効果が期待できます。 交感神経の活動を抑制し、副交感神経を優位に導く働きがあるため、ストレスや不安、緊張からくる不眠に非常に効果的です。考え事で頭が冴えて眠れない夜や、心身が疲労している時に特におすすめです。

- 相性の良いブレンド: ほとんどの精油と相性が良いですが、特にオレンジ・スイートやベルガモットなどのシトラス系とブレンドすると、より明るく優しい香りになります。カモミールと合わせれば、リラックス効果がさらに高まります。

- 注意点: 一般的に安全性の高い精油ですが、妊娠初期は使用を控えるのが賢明です。また、通経作用や血圧降下作用があるため、低血圧の方も使用量に注意が必要です。

② ベルガモット

- 香りの特徴: レモンよりも甘く、フローラルなニュアンスを持つ、繊細で爽やかなシトラス系の香りです。紅茶のアールグレイの香り付けに使われていることでも有名です。

- 期待される効果: 心を落ち着かせると同時に、気持ちを明るくリフレッシュさせてくれる「鎮静」と「高揚」の両方の作用を併せ持つのが特徴です。 不安や怒り、抑うつ的な気分を和らげ、心のバランスを取り戻す手助けをしてくれます。心配事で胸がざわつく夜や、気分が落ち込んで眠れない時に、優しく寄り添ってくれる香りです。

- 相性の良いブレンド: ラベンダーやカモミールなどのフローラル系と合わせると甘さが引き立ち、フランキンセンスやシダーウッドなどのウッド系と合わせると香りに深みが出ます。

- 注意点: 「ベルガプテン」という光毒性のある成分を含むため、肌に使用した後は最低でも12時間は直射日光(紫外線)に当たらないように注意が必要です。 夜間の芳香浴であれば問題ありません。「ベルガプテンフリー(FCF)」と表示されたものであれば、光毒性の心配なく肌にも使用できます。

③ カモミール・ローマン

- 香りの特徴: まるでリンゴのような、フルーティーで甘く、優しいフローラル系の香りです。ハーブティーとしても親しまれています。

- 期待される効果: 精油の中でもトップクラスの鎮静作用を持つとされ、神経の緊張や不安、イライラを強力に鎮めてくれます。 特に精神的なストレスが原因で眠れない時や、感情が高ぶって落ち着かない時に最適です。子どもの夜泣きや癇癪を鎮めるためにも伝統的に使われてきた、非常に穏やかな精油です。

- 相性の良いブレンド: ラベンダー、ネロリ、ベルガモットなどと相性が良く、ブレンドすることでより深く優しいリラックス感のある香りになります。

- 注意点: キク科の植物であるため、キク科アレルギーのある方は使用を避けてください。妊娠初期の使用も控えるのが一般的です。

④ オレンジ・スイート

- 香りの特徴: もぎたてのオレンジを思わせる、甘くてジューシーで、誰からも愛される親しみやすい香りです。

- 期待される効果: 太陽のような明るい香りは、心を温め、不安や緊張を和らげて楽観的な気持ちにさせてくれます。 軽い鎮静作用と抗うつ作用があり、気分が沈みがちな時や、考えすぎて眠れない時に、ポジティブなエネルギーを与えてくれます。子どもから大人まで安心して使える、入門編としても最適な精油です。

- 相性の良いブレンド: ラベンダーやイランイランなどのフローラル系、シナモンやクローブなどのスパイス系とも相性抜群です。

- 注意点: ベルガモットと同様に光毒性が指摘されることがありますが、一般的に流通している圧搾法のオレンジ・スイート精油の光毒性は非常に弱いとされています。ただし、念のため肌に使用した後は直射日光を避けるか、水蒸気蒸留法で抽出されたものを選ぶとより安心です。酸化しやすいため、開封後は早めに使い切りましょう。

⑤ サンダルウッド

- 香りの特徴: 日本では「白檀(びゃくだん)」として知られ、お香の原料としても古くから親しまれています。甘く、深みがあり、どこかエキゾチックで落ち着きのあるウッディな香りです。

- 期待される効果: 心を深く鎮め、瞑想状態に導くような鎮静作用があります。 ざわついた心を静め、思考をクリアにし、地に足のついたような安定感をもたらします。呼吸を深くするのを助けるため、ストレスで呼吸が浅くなっている時におすすめです。頭の中のおしゃべりが止まらずに眠れない夜、深いリラックスを求める時に最適です。

- 相性の良いブレンド: フランキンセンス、ネロリ、ローズなどの高貴な香りとよく合います。ラベンダーとブレンドすると、よりリラックス効果が高まります。

- 注意点: 香りが心に深く作用するため、気力が落ち込んでいる時には、かえって気分が沈んでしまう可能性もあります。希少なため比較的高価です。

⑥ ネロリ

- 香りの特徴: ビターオレンジの花から抽出される精油で、柑橘系の爽やかさと、優雅で気品のあるフローラルな甘さを併せ持つ、非常にデリケートで美しい香りです。

- 期待される効果: 「天然の精神安定剤」とも呼ばれるほど、強力な抗不安作用と鎮静作用があります。 ショックな出来事があった時や、強いプレッシャー、更年期などによる情緒不安定に効果的で、幸福感をもたらしてくれます。パニックやヒステリーを鎮め、心に深い安らぎを与えてくれます。

- 相性の良いブレンド: ほとんどの精油と調和しますが、特にベルガモットやオレンジ・スイートなどのシトラス系、サンダルウッドやフランキンセンスなどの樹脂系との相性が良いです。

- 注意点: 抽出できる量が非常に少ないため、非常に高価な精油の一つです。香りが強いため、使用は少量から始めるのがおすすめです。

⑦ イランイラン

- 香りの特徴: 「花の中の花」という意味を持つ、南国を思わせる濃厚で甘く、エキゾチックなフローラルの香りです。催淫作用があることでも有名です。

- 期待される効果: 優れた鎮静作用があり、神経系の緊張をほぐし、怒りや不安、恐怖といった感情を和らげます。 心拍数を落ち着かせる働きもあるとされ、動悸がするような時にも役立ちます。自信を取り戻し、多幸感をもたらしてくれるため、ストレスで心がすり減ってしまった夜に力を貸してくれます。

- 相性の良いブレンド: ベルガモットやグレープフルーツなどの柑橘系とブレンドすると、濃厚な甘さが和らぎ、バランスが取れます。サンダルウッドと合わせると、より官能的で深い香りになります。

- 注意点: 香りが非常に濃厚で強いため、使いすぎると頭痛や吐き気を催すことがあります。必ず少量から試し、長時間の使用は避けましょう。

⑧ シダーウッド

- 香りの特徴: まるで森林浴をしているかのような、ドライで温かみのある木の香り。鉛筆の芯の香りを思い出す人もいるかもしれません。

- 期待される効果: ヒマラヤスギなどから抽出されるこの精油は、地に足をつけるようなグラウンディング効果と、強い鎮静作用が特徴です。 不安や混乱した心をどっしりと安定させ、揺るぎない落ち着きをもたらします。呼吸器系にも働きかけ、呼吸を深く楽にしてくれるため、瞑想的な気分で眠りにつきたい時に最適です。

- 相性の良いブレンド: ベルガモット、ジュニパーベリー、フランキンセンスなどと相性が良く、ブレンドに深みと安定感を与えます。

- 注意点: 種類(アトラス、バージニアなど)によって成分や香りが異なります。妊娠中は使用を避けるべきとされています。

⑨ フランキンセンス

- 香りの特徴: 古代エジプトでは神聖な儀式や瞑想に使われてきた、歴史の古い香りです。ウッディな中に、かすかにレモンのような爽やかさとスパイシーさが感じられる、深く澄み渡るような樹脂系の香りです。

- 期待される効果: 「心の浄化」とも言える働きがあり、過去へのこだわりや強迫観念を和らげ、心を穏やかにしてくれます。 イライラや不安を鎮め、呼吸を深くゆっくりとさせる作用があります。スピリチュアルな感覚を呼び覚ますとも言われ、日々の雑念から心を解放し、静かな眠りへと誘います。

- 相性の良いブレンド: サンダルウッド、ラベンダー、ベルガモット、オレンジ・スイートなど、多くの精油と調和し、香りを格上げしてくれます。

- 注意点: 特に大きな禁忌事項はありませんが、念のため妊娠初期は使用を控えるのが無難です。

⑩ マージョラム・スイート

- 香りの特徴: オレガノに似たハーブの一種で、温かみのあるスパイシーさと、ほのかな甘さが特徴のハーバルな香りです。

- 期待される効果: 非常に優れた鎮静作用と、自律神経のバランスを調整する働きで知られています。 特に、副交感神経を優位にする力が強く、心身の緊張を解きほぐし、深いリラクゼーション状態へと導きます。血行を促進して身体を温める効果もあるため、冷えが原因で寝付けない時にもおすすめです。孤独感や悲しみを和らげる「慰めのハーブ」とも呼ばれています。

- 相性の良いブレンド: ラベンダー、カモミール、ベルガモット、シダーウッドなどと相性が良いです。

- 注意点: 妊娠中や低血圧の方は使用を避けてください。長期間、高濃度で使用すると感覚が鈍くなる可能性があるため、連続使用は避けるのが望ましいです。

寝る前のリラックスタイムに!アロマの簡単で効果的な使い方

お気に入りの精油を見つけたら、次はいよいよ生活に取り入れてみましょう。アロマテラピーと聞くと、専用の道具が必要で難しそうだと感じるかもしれませんが、実はとても手軽に始められる方法がたくさんあります。ここでは、寝る前のリラックスタイムに最適な、簡単で効果的なアロマの活用法を5つご紹介します。ライフスタイルやその日の気分に合わせて、最適な方法を選んでみてください。

アロマディフューザーで部屋全体を香らせる

寝室全体を心地よい香りで満たしたい場合に最も効果的なのが、アロマディフューザーを使う方法です。スイッチ一つで安定して香りを拡散できるため、初心者にも扱いやすく、リラックス空間を演出するのに最適です。

- ディフューザーの種類:

- 超音波式: 最もポピュラーなタイプ。水と精油を超音波の振動でミスト状にして拡散します。熱を使わないため精油本来の香りを楽しめ、加湿効果も得られます。動作音が静かな製品が多く、寝室での使用に向いています。

- ネブライザー式: 水を使わず、精油の原液を微粒子にして直接噴霧します。香りの拡散力が最も強く、精油本来の香りをパワフルに楽しめますが、精油の消費量が多く、動作音がやや大きい傾向があります。

- 加熱式(アロマランプ): 電球の熱やキャンドルの炎で精油を温めて気化させます。柔らかな光も楽しめるのが魅力ですが、熱によって精油の成分が変化する可能性があります。

- 効果的な使い方: 就寝の30分〜1時間前からディフューザーを稼働させておき、ベッドに入る頃には部屋全体が優しく香る状態にしておくのがおすすめです。 多くのディフューザーにはタイマー機能が付いています。2〜3時間で自動的にオフになるように設定すれば、消し忘れの心配もなく、睡眠中に香りが強すぎて眠りを妨げることもありません。

- ポイント: 定期的なお手入れを忘れずに行いましょう。特に超音波式は、タンクの水を毎日交換し、週に一度は清掃することで、カビや雑菌の繁殖を防ぎ、常にクリーンな香りを楽しめます。

アロマスプレーを枕やカーテンに吹きかける

ディフューザーがなくても、もっと手軽に香りを楽しみたいという方には、アロマスプレーがおすすめです。自分で簡単に作ることができ、枕やシーツ、パジャマなどにシュッと吹きかけるだけで、眠りの空間を香りで彩ることができます。

- 手作りアロマスプレーの作り方:

- 用意するもの:

- スプレー容器(遮光性のあるガラス製またはアルコール対応のプラスチック製が望ましい。30ml〜50ml程度)

- 無水エタノール: 5ml

- 精製水(またはミネラルウォーター): 25ml

- お好みの精油: 6〜10滴

- 作り方:

- スプレー容器に無水エタノールを入れ、そこにお好みの精油を加えてよく振り混ぜます。(精油は水に溶けないため、先にアルコールと混ぜるのがポイントです)

- 精製水を加えて、さらによく振り混ぜたら完成です。

- 用意するもの:

- 使い方: 寝る前に、枕やシーツ、布団の内側などに1〜2プッシュ吹きかけます。顔に直接かからないように注意しましょう。カーテンや寝室の空間にスプレーするのも効果的です。

- メリット: ディフューザーのように場所を取らず、旅行や出張先にも手軽に持っていけるのが大きな利点です。 いつもと同じ「眠りの香り」を携帯することで、慣れない環境でもリラックスしやすくなります。

- 注意点: 作成したスプレーは、防腐剤が入っていないため、2週間〜1ヶ月程度で使い切るようにしましょう。使用前には必ずよく振ってから使ってください。

アロマストーンやティッシュで枕元から香らせる

火も電気も使わずに、ごくパーソナルな空間だけで香りを楽しみたい場合に最適なのが、アロマストーンやティッシュを活用する方法です。非常に安全で手軽なため、今夜からでもすぐに試すことができます。

- アロマストーン: 素焼きの陶器や石膏などで作られた、精油を染み込ませて使う道具です。精油を2〜3滴垂らすだけで、枕元やデスク周りなど、ごく狭い範囲を穏やかに香らせることができます。見た目もおしゃれなものが多く、インテリアとしても楽しめます。

- ティッシュやコットン: 専用の道具がなくても、ティッシュペーパーやコットンで十分に代用できます。 ティッシュを小さく折りたたみ、精油を1〜2滴垂らして枕元に置くだけです。香りが弱くなったら、また一滴垂らせばOK。これ以上ないほど手軽な方法ですが、効果は絶大です。

- メリット: 就寝中に香りが強すぎることがなく、自分だけに届く穏やかな香りが楽しめます。家族と同じ寝室で寝ている場合など、香りの好みが違う人がいても迷惑をかける心配がありません。

マグカップの蒸気で手軽に芳香浴する

仕事や勉強で疲れて、すぐベッドに入りたい。でも少しだけリラックスしたい。そんな時にぴったりの即席アロマテラピーが、マグカップを使った蒸気浴(スチーム吸入)です。

- やり方:

- マグカップに、熱すぎないお湯(80℃程度)を7〜8分目まで注ぎます。

- お好みの精油を1〜2滴垂らします。

- 立ち上る蒸気に顔を近づけ、目を閉じてゆっくりと深呼吸します。蒸気と共に、精油の芳香成分を吸い込みます。

- メリット: 準備に1分もかからず、特別な道具も不要です。 温かい蒸気は鼻や喉の粘膜を潤し、深い呼吸を促す効果もあります。特に、シダーウッドやフランキンセンス、ユーカリなど、呼吸を楽にしてくれる精油を使うと、より効果的です。

- 注意点: 熱湯を使うと火傷の危険があるため、少し冷ましたお湯を使いましょう。また、精油の成分が直接目に入らないように、必ず目を閉じて行ってください。喘息など呼吸器系に疾患のある方は、刺激になる可能性があるので注意が必要です。

バスタブに数滴入れてアロマバスを楽しむ

一日の終わりに、心身の疲れを芯から解きほぐしたいなら、アロマバスがおすすめです。温かいお湯による温浴効果と、精油の香りのリラックス効果の相乗効果で、極上のリラックスタイムを過ごすことができます。血行が促進され、筋肉の緊張が和らぐことで、より質の高い睡眠へと繋がります。

- 正しいやり方: 精油は水に溶けず、油に溶ける性質があります。そのまま湯船に入れると、精油の原液が油滴となって水面に浮き、直接肌に触れて刺激になることがあります。 これを防ぐため、必ず以下のいずれかの方法で希釈してから湯船に入れましょう。

- キャリアオイルで希釈: ホホバオイルやスイートアーモンドオイルなどの植物油(キャリアオイル)5ml程度に、精油を5滴以下混ぜてから湯船に入れます。肌がしっとりする保湿効果も得られます。

- 天然塩(バスソルト)で希釈: 大さじ2〜3杯の天然塩(食卓塩ではなく、ミネラル豊富なもの)に精油を5滴以下混ぜてから湯船に入れます。発汗作用が高まります。

- 無水エタノールで希釈: 無水エタノール5mlに精油を混ぜてから投入します。

- 使い方: ぬるめのお湯(38℃〜40℃)にゆっくりと浸かり、深呼吸しながら香りを楽しみましょう。

- 注意点: 肌への刺激が強い精油(レモングラス、シナモン、クローブなど)の使用は避けましょう。柑橘系の精油は人によってはピリピリと感じることがあるので、少量から試してください。

これらの使い方を参考に、まずは一番簡単だと感じる方法から試してみてください。 アロマテラピーを日常の習慣に取り入れることで、心と身体は「リラックスモード」への切り替え方を覚え、眠りの質は着実に向上していくでしょう。

アロマオイルを安全に楽しむための5つの注意点

アロマテラピーは、植物の力を借りた素晴らしい自然療法ですが、その効果の源である精油は、植物の芳香成分が非常に高濃度に凝縮されたものです。だからこそ、使い方を誤ると、肌トラブルや体調不良の原因となる可能性もあります。素晴らしい香りの恩恵を安全に享受するために、必ず守ってほしい5つの基本的な注意点を解説します。

① 原液が直接肌に触れないようにする

これはアロマテラピーにおける最も重要なルールのひとつです。「天然成分だから肌に優しいはず」と考えるのは大きな誤解です。精油は、植物成分が数十倍から数百倍に濃縮されたパワフルな液体であり、原液のまま肌に塗布することは絶対に避けてください。

- なぜ危険なのか: 原液が肌に触れると、その強い刺激によって皮膚が赤くなったり、ヒリヒリしたり、かぶれたりする「皮膚刺激」を引き起こすことがあります。さらに、これを繰り返すことで身体が特定の成分を異物と認識し、アレルギー反応を起こす「感作(かんさ)」という状態になることがあります。一度感作が成立すると、その後はごく微量の同じ成分に触れただけでもアレルギー症状が出るようになってしまう可能性があります。

- 正しい使い方(肌への塗布): マッサージオイルとしてなど、肌に直接塗布して使用したい場合は、必ず「キャリアオイル」で希釈する必要があります。 キャリアオイルとは、ホホバオイル、スイートアーモンドオイル、オリーブオイルといった植物性のベースオイルのことです。

- 希釈濃度の目安:

- 顔に使用する場合: 0.5%以下(キャリアオイル10mlに対し、精油1滴)

- 身体に使用する場合: 1%以下(キャリアオイル10mlに対し、精油2滴)

この濃度を守ることが、肌トラブルを防ぐための大原則です。ラベンダーやティーツリーなど一部の精油は、例外的に原液塗布が紹介されることもありますが、これは専門家の指導のもとで行うべき特殊なケースです。初心者は必ず希釈するというルールを徹底しましょう。

② 火の取り扱いには十分に注意する

多くの精油にはアルコール類やテルペン類といった可燃性の成分が含まれており、引火点(火を近づけた時に燃え出す温度)が比較的低いものが多く存在します。 そのため、火気の近くでの取り扱いには細心の注意が必要です。

- 具体的な注意点:

- キッチンなど、ガスコンロの火を使っている場所の近くで精油の瓶を開けたり、アロマスプレーを使用したりしないでください。

- アロマキャンドルや、キャンドルで温めるタイプのアロマポット(オイルウォーマー)を使用する際は、絶対にその場を離れないようにしましょう。

- 燃えやすいカーテンや書類などの近くで使用・保管するのは避けてください。

- 特に就寝時にキャンドル式のアロマポットを使用するのは非常に危険です。 眠ってしまった際の火災リスクを避けるため、寝る前には必ず火を消すことを徹底してください。安全性を考慮するならば、寝室では電気式のアロマランプやディフューザーの使用が推奨されます。

③ 使用中はこまめに部屋の換気を行う

心地よい香りでも、長時間にわたって密閉された空間で嗅ぎ続けると、身体に負担がかかることがあります。

- なぜ換気が必要か:

- 嗅覚の麻痺: 同じ香りを嗅ぎ続けていると、鼻がその香りに慣れてしまい、香りを感じにくくなります。効果を実感しにくくなるだけでなく、無意識のうちに精油の使用量が増えてしまう原因にもなります。

- 体調不良のリスク: 高濃度の芳香成分を長時間吸い込み続けることで、人によっては頭痛や吐き気、めまいといった症状が出ることがあります。

- 適切な使い方: アロマディフューザーなどを使用する際は、1〜2時間稼働させたら一度スイッチを切り、窓を開けて部屋の空気を入れ替える習慣をつけましょう。 終日香りを楽しみたい場合でも、連続使用は避け、インターバルを設けることが大切です。タイマー機能がついている機器を有効活用し、空間の香りが強くなりすぎないようにコントロールしましょう。

④ 使用する量や濃度を守る

「効果を高めたいから」といって、精油をたくさん使うのは逆効果です。アロマテラピーは「多ければ多いほど良い」というものではありません。むしろ、過剰な使用は体調不良や事故のリスクを高めるだけです。

- 適量を守る: それぞれの精油や使用方法には、推奨される適量があります。

- 芳香浴(ディフューザーなど): 6〜8畳の部屋で3〜5滴程度が目安です。

- アロマバス: 湯船に最大5滴まで。

- ティッシュやアロマストーン: 1〜2滴で十分です。

- 手作りスプレー(30ml): 6〜10滴程度。

- 香りの強さによる調整: イランイランやカモミールのように香りが非常に強い精油は、上記の目安よりも少なめの量から試すのがおすすめです。逆に、サンダルウッドのように香りが穏やかなものは、少し多めにしても良い場合があります。自分の感覚を頼りに、心地よいと感じる範囲で調整することが重要です。

⑤ 妊娠中・子ども・ペットがいる場合は使用を慎重に検討する

特定の状況下では、精油の使用に特別な配慮が必要です。特に、妊産婦、乳幼児、そしてペットがいるご家庭では、使用を控えるか、専門家のアドバイスを求めることが強く推奨されます。

- 妊娠中・授乳中の方: 一部の精油には、ホルモンバランスに影響を与える「ホルモン様作用」や、月経を促す「通経作用」を持つものがあります(例:クラリセージ、ジャスミン、ペパーミント、ローズマリーなど)。これらの精油は、妊娠中の使用は禁忌とされています。使用できる精油もありますが、安全を期すため、必ずかかりつけの医師や信頼できるアロマテラピーの専門家に相談してから使用してください。

- 子ども(特に3歳未満の乳幼児): 子どもは大人と比べて身体が小さく、皮膚もデリケートで、様々な器官が発達途上です。精油の成分が身体に与える影響も大人より大きいため、3歳未満の乳幼児への精油の使用は、基本的に推奨されません。 3歳以上の子どもに使用する場合も、芳香浴に留め、大人の使用量の半分以下のごく低濃度から始めるなど、細心の注意が必要です。

- ペット(特に猫)がいる場合: 猫は、精油の成分(特にテルペン類など)を体内で分解・代謝するための酵素(グルクロン酸転移酵素)をほとんど持っていません。 そのため、人間や犬には無害な成分でも、猫の体内では毒素として蓄積され、肝機能障害などの中毒症状を引き起こす深刻なリスクがあります。猫がいる環境でアロマディフューザーなどを使用することは絶対に避けてください。犬や他の動物についても、人間よりはるかに嗅覚が鋭敏なため、香りがストレスになることがあります。ペットが自由に部屋を出入りできる環境を確保し、嫌がるそぶりを見せたらすぐに使用を中止してください。

これらのルールを守ることは、アロマテラピーを安全で持続可能な習慣にするための基礎です。正しい知識を身につけ、自分自身と周りの人々、そして大切なペットの安全を守りながら、香りのある豊かな暮らしを楽しみましょう。

睡眠とアロマに関するよくある質問

アロマテラピーを始めるにあたって、多くの方が抱く疑問や不安があります。ここでは、特に睡眠に関連してよく寄せられる質問に、Q&A形式でお答えします。

おすすめのアロマブレンドはありますか?

A. はい、精油をブレンド(組み合わせる)することで、単体で使うのとはまた違った、より奥深く、相乗効果が期待できる香りを作り出すことができます。ブレンドは難しく感じるかもしれませんが、まずは2〜3種類の精油から試してみるのがおすすめです。ここでは、目的別の快眠ブレンドの例をいくつかご紹介します。滴数は、ディフューザーで使用する場合の目安です。

【究極のリラックス・ブレンド】

- ラベンダー 2滴 + オレンジ・スイート 2滴 + カモミール・ローマン 1滴

- 鎮静作用の王道であるラベンダーとカモミールに、オレンジの明るく優しい甘さをプラス。まるで柔らかな毛布にくるまれるような、深い安心感と幸福感をもたらすブレンドです。心身の緊張をすみずみまで解きほぐし、穏やかな眠りへと誘います。

【不安な夜のための「お守り」ブレンド】

- ベルガモット 2滴 + フランキンセンス 2滴

- ベルガモットが不安や気分の落ち込みを和らげ、フランキンセンスが心を深く静め、呼吸を整えてくれます。考え事が頭から離れず、胸がざわついて眠れない夜に。心を浄化し、穏やかで静かな精神状態を取り戻す手助けをします。

【森林浴のような安らぎ・ブレンド】

- シダーウッド 2滴 + ラベンダー 1滴 + ベルガモット 1滴

- シダーウッドの深く落ち着いた木の香りをベースに、ラベンダーの優しさとベルガモットの爽やかさを加えたブレンド。まるで静かな森の中を散策しているような、リフレッシュ感と安定感をもたらします。頭の中の雑念をクリアにし、思考を鎮めたい時におすすめです。

ブレンドのコツ:

- 香りのノートを意識する: 香りには揮発速度の違いからトップ、ミドル、ベースの3つのノートがあります。柑橘系(トップ)+フローラル系(ミドル)+ウッド系(ベース)のように、異なるノートを組み合わせると、バランスが良く深みのある香りになりやすいです。

- まずは少量で試す: いきなりディフューザーに入れず、ムエット(試香紙)やティッシュの上で1滴ずつ垂らして香りの相性を確認してみましょう。

- 最終的には自分の「好き」を信じる: 理論も大切ですが、何よりもあなた自身が「心地よい」と感じる組み合わせが、あなたにとっての最高のブレンドです。 自由に、楽しみながら自分だけの香りを見つけてみてください。

アロマディフューザーは一晩中つけっぱなしでも大丈夫ですか?

A. 結論から言うと、アロマディフューザーを一晩中つけっぱなしにすることは推奨されません。 むしろ、睡眠の質を妨げる可能性もあるため、避けるべきです。

推奨されない主な理由:

- 嗅覚への刺激と睡眠の質の低下:

- 睡眠中は、脳と身体を休ませることが最も重要です。常に香りが漂っている状態は、嗅覚への刺激が続き、脳が完全にリラックスできない可能性があります。特に香りが強すぎると、交感神経を刺激してしまい、眠りが浅くなる原因にもなりかねません。

- また、一晩中同じ香りを嗅ぎ続けると嗅覚が麻痺してしまい、翌日以降、その香りの効果を感じにくくなってしまうこともあります。

- 健康への影響:

- 密閉された寝室で長時間、高濃度の芳香成分を吸い込み続けると、人によっては頭痛や吐き気、気管への刺激を感じることがあります。安全に楽しむためにも、長時間の連続使用は避けるのが賢明です。

- 安全性の観点:

- 電気製品である以上、長時間の連続稼働は機器への負担となり、故障や過熱のリスクを高めます。特に、安価な製品や古い製品では注意が必要です。

最適な使い方:

- 就寝前の1〜2時間にタイマーを設定するのがベストです。

- ベッドに入る前にディフューザーを稼働させ、寝室に心地よい香りを満たしておきます。

- 眠りにつく頃にはスイッチが自動で切れるようにタイマーを設定しましょう。 これにより、入眠をスムーズにサポートしつつ、深い睡眠の段階では香りの刺激で邪魔をすることがありません。ほのかに残った香りが、朝まで穏やかな眠りを見守ってくれます。

正しい使い方を理解し、アロマディフューザーを睡眠の質の向上に効果的に役立てましょう。

自分に合うアロマを見つけて心地よい眠りを手に入れよう

この記事では、睡眠の質を高めるためのアロマテラピーについて、その科学的な背景から具体的な実践方法まで、幅広く掘り下げてきました。

まず、アロマの香りが嗅覚を通じて脳の深層部に直接働きかけ、乱れがちな自律神経のバランスを整えること、そして心地よいという心理的な作用が心身を深くリラックスさせること、この二つの側面から睡眠にアプローチする力を持っていることをご理解いただけたかと思います。

そして、その効果を最大限に引き出すためには、適切なアロマオイル選びが不可欠です。

- 100%天然の「精油(エッセンシャルオイル)」を選ぶこと

- 一般論に流されず、自分が本当に「心地よい」と感じる香りを選ぶこと

- その日の気分や体調に合わせて「期待したい効果」から選ぶこと

この3つのポイントを指針にすれば、あなたにとって最高のパートナーとなる香りに出会えるはずです。ご紹介したラベンダーやベルガモットをはじめとする10種類の精油は、いずれも素晴らしい特性を持っています。ぜひ、その日のあなたに寄り添ってくれる一本を見つけてみてください。

また、アロマディフューザーやアロマスプレー、アロマバスといった多様な使い方を知ることで、アロマテラピーはもっと身近で楽しい習慣になります。一方で、精油はパワフルだからこそ、原液を肌につけない、火気に注意するといった安全のためのルールを守ることが、心からリラックスするための大前提となります。

睡眠の悩みは根深く、すぐに完璧な解決策が見つかるわけではないかもしれません。しかし、完璧を求める必要はありません。まずは一本、気になる精油を手にとり、今夜、ティッシュに一滴垂らして枕元に置いてみることから始めてみませんか。

アロマテラピーは、薬のように強制的に眠らせるものではなく、あくまで私たちが本来持っている「自然に眠る力」を優しく引き出してくれるサポーターです。様々な香りを試し、自分のお気に入りを見つけるプロセスは、慌ただしい日常の中で忘れがちだった、自分自身の心と身体の声に耳を傾ける貴重な時間となるでしょう。

あなただけの「お守りの香り」を見つけ、それを寝る前のリラックス儀式に取り入れることで、心安らぐ夜と、すっきりと目覚める爽やかな朝が、きっとあなたのものになるはずです。