現代社会において、仕事や勉強、プライベートの充実を求めるあまり、睡眠時間を削ってしまう人は少なくありません。「少し寝不足なくらい大丈夫」「週末に寝だめすれば問題ない」と考えているかもしれませんが、その判断は将来の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

睡眠は、単に体を休ませるだけの時間ではありません。脳の情報を整理し、心身の疲労を回復させ、ホルモンバランスを整え、免疫機能を維持するなど、私たちが健康に生きていく上で不可欠な役割を担っています。この重要な時間を削ることは、日中のパフォーマンス低下はもちろん、生活習慣病や精神疾患、さらには認知症といった重大な病気のリスクを高めることにも繋がりかねません。

この記事では、睡眠時間を削ることによって生じる具体的なデメリットを9つの側面から徹底的に解説します。さらに、睡眠不足が引き起こす病気のリスク、自分にとって最適な睡眠時間の見つけ方、そして、どうしても睡眠時間を確保できない場合の緊急対処法や、睡眠の「質」を高めてリカバリーするための具体的な方法まで、網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、睡眠の重要性を再認識し、自身の生活習慣を見直すきっかけが得られるはずです。 健康で活力に満ちた毎日を送るために、まずは睡眠との上手な付き合い方から学んでいきましょう。

目次

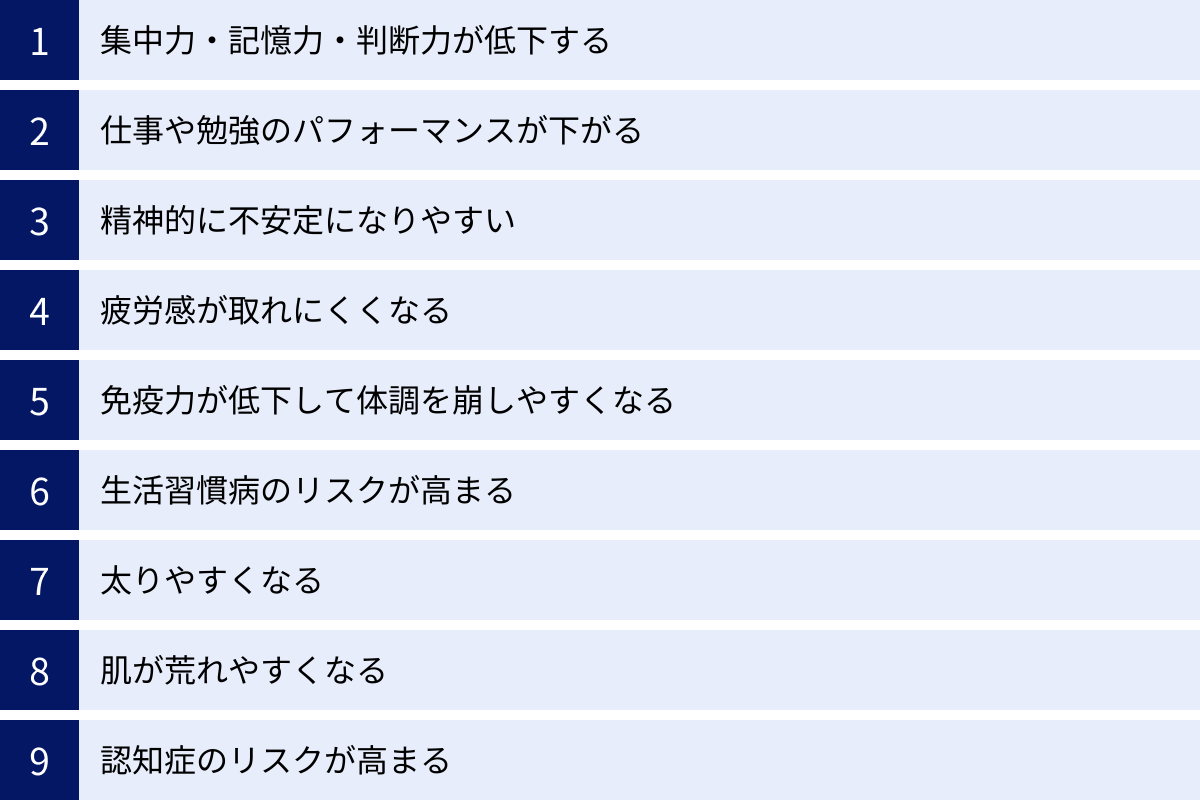

睡眠時間を削ることによる9つのデメリット

睡眠時間を削る行為は、日中の眠気やだるさといった短期的な不調だけでなく、心身に多岐にわたる深刻な悪影響を及ぼします。ここでは、科学的知見に基づき、睡眠不足がもたらす9つの主要なデメリットを一つひとつ詳しく解説します。

① 集中力・記憶力・判断力が低下する

睡眠不足が最初に影響を及ぼすのが、脳の高次認知機能、特に「集中力」「記憶力」「判断力」です。これらの機能は、主に脳の司令塔である「前頭前野(ぜんとうぜんや)」が担っています。睡眠が不足すると、この前頭前野の活動が著しく低下し、まるで酔っ払ったような状態に近くなります。

集中力の低下は、ケアレスミスの増加に直結します。例えば、仕事中にメールの宛先を間違えたり、単純な計算ミスをしたり、会議の内容が頭に入ってこなかったりするのは、睡眠不足による集中力散漫が原因かもしれません。また、車の運転中にぼーっとしてしまい、ヒヤリとする経験をしたことがある人もいるでしょう。これは極めて危険な兆候であり、重大な事故につながる可能性も否定できません。

記憶力の低下も深刻です。睡眠中、特に深いノンレム睡眠の間に、脳は日中に学習した情報を整理し、長期記憶として定着させる作業を行っています。睡眠時間を削ることは、この重要なプロセスを妨げることに他なりません。結果として、勉強した内容が身につかなかったり、新しい仕事の手順をなかなか覚えられなかったり、人の名前がすぐに出てこなかったりといった問題が生じます。一夜漬けの勉強が効果的でないと言われるのは、この記憶の定着プロセスを無視しているためです。

さらに、判断力の低下は、ビジネスや日常生活における意思決定の質を著しく下げます。前頭前野の機能が低下すると、物事を論理的に考え、複数の選択肢を比較検討し、リスクを評価する能力が鈍ります。その結果、衝動的な判断を下したり、非合理的な選択をしてしまったりする可能性が高まります。複雑な問題に直面したときや、重要な契約を交わす場面で、睡眠不足が誤った決断を招くことも十分に考えられるのです。

このように、睡眠不足は脳の基本的なパフォーマンスを大きく損ないます。自分では「まだ大丈夫」と感じていても、客観的な認知機能は確実に低下していることを理解しておく必要があります。

② 仕事や勉強のパフォーマンスが下がる

前述の集中力・記憶力・判断力の低下は、当然ながら仕事や学業におけるパフォーマンスの低下に直結します。睡眠不足は、単なる生産性の低下に留まらず、創造性や問題解決能力といった、より高度な知的活動にも悪影響を及ぼします。

まず、作業効率が著しく低下します。 睡眠不足の状態では、一つのタスクを終えるのに通常より長い時間がかかります。注意が散漫になりがちなため、同じ作業を何度もやり直したり、ミスを修正するための余計な時間が発生したりします。結果として、残業が増え、さらに睡眠時間が削られるという悪循環に陥りやすくなります。

次に、創造性(クリエイティビティ)が枯渇します。 新しいアイデアの発想や、既存の知識を組み合わせて新たな価値を生み出すといった創造的な活動には、脳がリラックスし、自由な情報処理ができる状態が必要です。睡眠不足で疲弊した脳では、視野が狭くなり、固定観念にとらわれた画一的な思考しかできなくなります。革新的な企画や斬新なデザイン、ユニークな解決策などが求められる職種においては、睡眠不足は致命的と言えるでしょう。

さらに、問題解決能力も低下します。 複雑な課題に直面したとき、私たちは多角的な視点から情報を分析し、本質的な原因を特定し、効果的な解決策を導き出す必要があります。しかし、睡眠不足の脳では、論理的思考力や情報処理能力が低下しているため、表面的な事象に振り回されたり、短絡的な結論に飛びついたりしがちです。

具体例を考えてみましょう。あるプロジェクトチームが、予期せぬトラブルに見舞われたとします。十分に睡眠がとれているメンバーは、冷静に状況を分析し、過去の経験や知識を応用して建設的な解決策を提案できるかもしれません。一方、連日徹夜続きのメンバーは、焦りやイライラから周囲に当たり散らしたり、根本的な解決にならないその場しのぎの対応に終始したりする可能性があります。

仕事や勉強で高い成果を上げたいと願うのであれば、まずは十分な睡眠時間を確保することが、最も基本的かつ効果的な自己投資であると認識することが重要です。

③ 精神的に不安定になりやすい

「寝不足だと、些細なことでイライラする」という経験は、多くの人が持っているのではないでしょうか。これは気のせいではなく、睡眠不足が脳の感情コントロール機能を直接的に低下させるために起こる現象です。

私たちの感情、特に恐怖や不安といったネガティブな情動は、脳の「扁桃体(へんとうたい)」という部分が中心となって生み出されます。通常、この扁桃体の活動は、理性や判断を司る「前頭前野」によって適切にコントロールされています。しかし、睡眠不足に陥ると、前述の通り前頭前野の機能が低下し、扁桃体に対する「ブレーキ」が効かなくなってしまいます。

その結果、扁桃体が過剰に活動し、ネガティブな感情が増幅されやすくなります。 普段なら気にも留めないような同僚の一言にカチンときたり、電車の遅延といった些細なトラブルに大きなストレスを感じたり、将来に対する漠然とした不安に襲われたりします。感情の起伏が激しくなり、気分の落ち込みや意欲の低下を招くことも少なくありません。

この状態が慢性化すると、うつ病や不安障害といった精神疾患の発症リスクを高めることが、数多くの研究で示されています。睡眠障害はうつ病の代表的な症状の一つですが、逆に、睡眠不足がうつ病の引き金になるという双方向の関係があるのです。

また、精神的な不安定さは、対人関係にも悪影響を及ぼします。イライラした態度や不機嫌な表情は、家族や友人、職場の同僚との間に不要な摩擦を生み出します。円滑なコミュニケーションが困難になり、孤立感を深めてしまうこともあるでしょう。

心の健康を保つためには、ストレスを溜めないことや適度な運動が重要だとよく言われますが、それらと同等、あるいはそれ以上に質の高い睡眠を十分にとることが不可欠です。 精神的な安定は、充実した社会生活を送るための土台となります。

④ 疲労感が取れにくくなる

「たくさん寝たはずなのに、朝から疲れている」と感じる場合、睡眠の質が低いか、あるいは慢性的な睡眠不足によって疲労が蓄積している可能性があります。睡眠は、心身の疲労を回復させるための最も重要な時間であり、このプロセスが妨げられると、疲労は雪だるま式に増えていきます。

身体的な疲労回復において中心的な役割を果たすのが、睡眠中、特に深いノンレム睡眠の間に分泌される「成長ホルモン」です。成長ホルモンは、子供の成長を促すだけでなく、成人においても細胞の新陳代謝を活性化させ、日中の活動で傷ついた筋肉や組織を修復する働きを担っています。睡眠時間が不足すると、この成長ホルモンの分泌量が減少し、体の修復作業が十分に行われません。その結果、筋肉痛や体の重だるさが翌日以降にも持ち越されてしまいます。

精神的な疲労回復も同様です。睡眠は、脳の疲労を解消する上で欠かせません。日中の知的活動で酷使された脳は、睡眠中に休息し、エネルギーを再充填します。また、ストレスによって生じた精神的な負担も、睡眠を通じて整理・緩和されます。睡眠不足の状態では、脳が十分に休まらず、朝起きても頭がスッキリせず、倦怠感や意欲の低下が続いてしまいます。

この慢性的な疲労感は、日中の活動意欲を削ぎ、生活の質(QOL)を大きく低下させます。仕事や家事に集中できず、趣味や運動を楽しむ気力も湧かなくなります。常に「疲れている」という感覚が付きまとうことで、人生のあらゆる側面に対する満足度が下がってしまうのです。

週末に「寝だめ」をすることで平日の睡眠不足を補おうとする人もいますが、これは根本的な解決にはなりません。蓄積した疲労、いわゆる「睡眠負債」を完全に返済することは難しく、一時的に眠気が解消されても、体内時計の乱れを招き、かえって週明けの不調を悪化させることさえあります。日々のコンスタントな睡眠こそが、疲労を溜め込まないための唯一の方法です。

⑤ 免疫力が低下して体調を崩しやすくなる

「最近、よく風邪をひく」「一度体調を崩すと長引く」といった悩みを抱えているなら、その原因は睡眠不足にあるかもしれません。睡眠は、私たちの体を病原体から守る「免疫システム」を正常に機能させる上で、極めて重要な役割を果たしています。

免疫システムにおいて重要な働きをするのが、「サイトカイン」と呼ばれるタンパク質の一種です。サイトカインには様々な種類がありますが、その中にはウイルスや細菌に感染した細胞を攻撃したり、免疫細胞間の情報伝達を助けたりするものが含まれています。この感染防御に役立つサイトカインは、主に睡眠中に産生・放出されます。

睡眠時間を削ると、サイトカインの産生が減少し、免疫システムの戦闘能力が低下します。米国の研究では、睡眠時間が7時間未満の人は、8時間以上の人に比べて約3倍も風邪をひきやすいという結果が報告されています。これは、睡眠不足によって免疫細胞(特にT細胞やNK細胞)の働きが鈍り、体内に侵入してきたウイルスを効果的に排除できなくなるためです。

参照:Carnegie Mellon University News Release “Sleep Habits and Susceptibility to the Common Cold”

また、ワクチン接種後の抗体産生にも、睡眠が影響を与えることが分かっています。インフルエンザワクチンを接種した後、十分に睡眠をとったグループは、睡眠不足のグループに比べて、より多くの抗体を産生できたという研究結果があります。これは、睡眠が免疫記憶の形成を助け、ワクチンの効果を最大限に引き出すことを示唆しています。

つまり、睡眠不足は、病原体に対する「初期防衛力」と、一度かかった病気に対する「抵抗力」の両方を弱めてしまうのです。季節の変わり目や、周囲で感染症が流行している時期に体調を崩しやすい人は、手洗いやうがいといった基本的な対策に加えて、自身の睡眠習慣を見直すことが、何よりの効果的な予防策となるでしょう。健康維持の基本は、バランスの取れた食事、適度な運動、そして十分な睡眠です。 この三本柱の一つが欠ければ、体の防御壁はもろくも崩れ去ってしまいます。

⑥ 生活習慣病のリスクが高まる

睡眠不足の影響は、日中のパフォーマンスや短期的な体調不良に留まりません。慢性的な睡眠不足は、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった「生活習慣病」の強力なリスク因子となります。これらの病気は、自覚症状がないまま静かに進行し、やがて心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる疾患を引き起こすため、「サイレントキラー」とも呼ばれています。

まず、高血圧のリスクです。通常、睡眠中は心身がリラックス状態(副交感神経が優位)になり、血圧は日中よりも10〜20%低下します。しかし、睡眠不足になると、体を興奮状態にする交感神経が夜間も活発なままとなり、血圧が十分に下がりません。この状態が続くと、血管に常に高い圧力がかかり、動脈硬化が進行し、慢性的な高血圧につながります。

次に、糖尿病のリスクです。睡眠不足は、血糖値を下げる唯一のホルモンである「インスリン」の働きを悪くする「インスリン抵抗性」を引き起こします。ある研究では、健康な若者を数日間、4時間睡眠に制限しただけで、血糖値のコントロール能力が著しく低下し、高齢の糖尿病予備軍に近い状態になったと報告されています。インスリンが効きにくくなると、すい臓はより多くのインスリンを分泌しようとしますが、やがて疲弊し、血糖値が高いままの状態、つまり糖尿病を発症するリスクが高まるのです。

さらに、脂質異常症のリスクも考えられます。睡眠不足は、食欲をコントロールするホルモンバランスを乱し(詳細は次項で解説)、高カロリー・高脂肪な食事を欲しやすくさせます。このような食生活の乱れは、血液中の悪玉コレステロールや中性脂肪を増加させ、脂質異常症を招く一因となります。

これらの生活習慣病は、互いに密接に関連し合って、動脈硬化を加速させます。睡眠不足という一つの要因が、ドミノ倒しのように複数の病気を誘発し、気づいたときには心臓や脳の血管が危険な状態になっている可能性があるのです。 健康診断で「少し血圧が高い」「血糖値が境界域」と指摘された方は、食事や運動だけでなく、睡眠時間も合わせて見直すことが極めて重要です。

⑦ 太りやすくなる

「ダイエットを頑張っているのに、なぜか痩せない」その原因は、睡眠不足かもしれません。睡眠時間を削ることは、食欲をコントロールするホルモンのバランスを崩し、太りやすい体質を作ってしまいます。

私たちの食欲は、主に2つのホルモンによって調節されています。一つは、胃から分泌され、食欲を増進させる「グレリン」。もう一つは、脂肪細胞から分泌され、食欲を抑制し、満腹感を与える「レプチン」です。

健康な状態では、この2つのホルモンがバランスを保ち、適切な食欲を維持しています。しかし、睡眠不足に陥ると、このバランスが大きく崩れます。具体的には、食欲を増進させるグレリンの分泌が増加し、食欲を抑制するレプチンの分泌が減少するのです。

スタンフォード大学の研究では、睡眠時間が5時間以下の人は、8時間の人に比べて、グレリンが約15%多く、レプチンが約15%少なかったと報告されています。これは、睡眠不足の状態では、「空腹を感じやすく、満腹感を得にくい」という、非常に太りやすい体内環境になっていることを意味します。

さらに、睡眠不足は「何を食べるか」という選択にも影響を与えます。前頭前野の機能低下により、衝動を抑える力が弱まるため、高カロリー、高脂肪、高糖質な、いわゆるジャンクフードへの渇望が強くなります。ヘルシーなサラダよりも、ポテトチップスやケーキに手が伸びやすくなるのは、意志が弱いからではなく、睡眠不足によって脳の報酬系が刺激を求めているからです。

加えて、日中の疲労感から活動量が低下し、消費カロDーが減少することも肥満に拍車をかけます。ジムに行く気力も湧かず、エスカレーターやエレベーターを使いがちになるなど、無意識のうちに体を動かさなくなります。

つまり、睡眠不足は、

- 摂取カロリーの増加(食欲増進・満腹感低下・高カロリー食への渇望)

- 消費カロリーの減少(活動量低下)

というダブルパンチで肥満を促進するのです。効果的な体重管理を目指すなら、食事制限や運動と並行して、十分な睡眠時間を確保することが不可欠な要素となります。

⑧ 肌が荒れやすくなる

「睡眠不足は美容の大敵」という言葉は、科学的にも真実です。睡眠は、健やかで美しい肌を維持するための重要な時間であり、睡眠不足は肌荒れ、ニキビ、くすみ、シワといった様々な肌トラブルの直接的な原因となります。

肌の健康に最も大きく関わっているのが、疲労回復の項でも触れた「成長ホルモン」です。成長ホルモンは、深い睡眠中に最も多く分泌され、肌の「ターンオーバー」を促進します。ターンオーバーとは、古い角質が剥がれ落ち、新しい皮膚細胞に生まれ変わるサイクルのことです。このサイクルが正常に働くことで、肌はダメージを修復し、潤いやハリを保つことができます。

睡眠時間が不足すると、成長ホルモンの分泌が減少し、ターンオーバーのサイクルが乱れてしまいます。すると、古い角質が肌表面に留まり、肌がゴワついたり、くすんで見えたりします。また、シミの原因となるメラニン色素の排出も滞り、シミが濃くなる原因にもなります。

さらに、睡眠不足はストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌を増加させます。コルチゾールは、皮脂の分泌を過剰にしたり、肌のバリア機能を低下させたり、コラーゲンの生成を妨げたりする作用があります。その結果、毛穴が詰まってニキビができやすくなったり、外部からの刺激に敏感になって肌が乾燥したり、ハリが失われてシワやたるみが目立つようになったりします。

加えて、睡眠不足による血行不良も肌に悪影響を及ぼします。顔色が悪く、クマが目立つようになるのは、血行が悪化し、肌に十分な酸素や栄養素が届いていない証拠です。

高価な化粧品で外側からケアをすることも大切ですが、それだけでは根本的な解決にはなりません。美しい肌を作る最も効果的な美容法は、内側からのケア、すなわち「質の高い睡眠を十分にとること」です。 毎晩の睡眠が、どんな高級美容液にも勝るスキンケアタイムとなるのです。

⑨ 認知症のリスクが高まる

これまで述べてきたデメリットの多くは、生活習慣を改めることで回復が見込めるものでした。しかし、長期的な睡眠不足が「認知症」、特にアルツハイマー病の発症リスクを高める可能性があるという事実は、より深刻に受け止める必要があります。

近年の研究で、睡眠が脳の”大掃除”に重要な役割を果たしていることが明らかになってきました。脳には「グリンパティックシステム」と呼ばれる、老廃物を洗い流すための特殊な仕組みがあります。このシステムは、私たちが深い眠りについている間に最も活発に働き、脳細胞の間に溜まった有害なタンパク質などを脳脊髄液によって洗い流します。

アルツハイマー病の脳に蓄積することで知られる「アミロイドβ」というタンパク質も、このグリンパティックシステムによって除去される老廃物の一つです。しかし、慢性的に睡眠時間が不足していると、この大掃除の時間が十分に確保されず、アミロイドβが脳内に徐々に蓄積していくと考えられています。そして、このアミロイドβの蓄積が、神経細胞を傷つけ、最終的にアルツハイマー病の発症につながる主要な原因の一つとされています。

つまり、毎晩の睡眠は、脳のゴミ出しをするための貴重な時間であり、これを怠ることが、将来的な認知機能の低下や認知症のリスクを増大させる可能性があるのです。ある研究では、中年期(40〜50代)の睡眠時間が6時間以下の人は、7時間の人に比べて、将来認知症を発症するリスクが約30%も高まることが示されています。

参照:Nature Communications “Association of sleep duration in middle and old age with incidence of dementia”

もちろん、認知症の発症には遺伝的要因や他の生活習慣も複雑に関わっています。しかし、予防可能なリスク因子として「睡眠」が極めて重要であることは間違いありません。若いうちからの睡眠習慣が、数十年後の脳の健康を左右するかもしれないのです。将来にわたって明晰な頭脳を保つためにも、日々の睡眠を大切にすることが、今からできる最も重要な投資の一つと言えるでしょう。

ここまで見てきたように、睡眠時間を削る行為は、脳機能、生産性、精神状態、身体の回復力、免疫力、生活習慣病リスク、体重、美容、そして将来の認知機能に至るまで、心身のあらゆる側面に深刻なデメリットをもたらします。 次の章では、これらのリスクが具体的にどのような病気に繋がるのかを、さらに詳しく見ていきます。

睡眠不足が引き起こす具体的な病気のリスク

前章では睡眠不足がもたらす多岐にわたるデメリットを解説しましたが、それらが進行すると具体的にどのような病気につながるのでしょうか。ここでは、睡眠不足が直接的・間接的な原因となって発症リスクを高める代表的な疾患について、そのメカニズムとともに詳しく掘り下げていきます。

生活習慣病(高血圧・糖尿病・脂質異常症)

生活習慣病は、睡眠不足との関連が最も強く指摘されている疾患群です。これらは個別の病気であると同時に、互いに悪影響を及ぼし合い、動脈硬化を進行させる元凶となります。

| 病名 | 睡眠不足との主な関連メカニズム |

|---|---|

| 高血圧 | ・交感神経の過緊張により、夜間も血圧が下がらない ・血管の緊張状態が続き、慢性的な高血圧に移行 ・動脈硬化を促進 |

| 糖尿病 | ・インスリンの効きが悪くなる「インスリン抵抗性」を誘発 ・血糖値を下げる能力が低下し、高血糖状態が続く ・食欲ホルモンの乱れによる過食も一因 |

| 脂質異常症 | ・食欲ホルモンの乱れ(グレリン増加・レプチン減少)による高カロリー食の摂取増加 ・ストレスホルモン(コルチゾール)の増加が脂肪の蓄積を促進 ・血液中の悪玉コレステロールや中性脂肪が増加 |

高血圧については、睡眠中に血圧が十分に下がらない「ノンディッパー型」や、逆に上昇する「ライザー型」と呼ばれる状態が問題となります。本来、夜間は心臓や血管が休息する時間ですが、睡眠不足によって交感神経が優位なままだと、24時間働き続けているような状態になり、血管へのダメージが蓄積します。これが慢性的な高血圧症へとつながり、動脈硬化の主要な原因となります。厚生労働省の調査でも、睡眠時間が短い人ほど高血圧の有病率が高いことが示されています。

参照:厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠と生活習慣病との深い関係」

糖尿病との関連も深刻です。睡眠不足は、インスリンの働きを阻害するだけでなく、食欲増進ホルモン「グレリン」を増やし、食欲抑制ホルモン「レプチン」を減らすため、高糖質・高カロリーな食事を欲しやすくなります。この「インスリン抵抗性」と「過食」のダブルパンチにより、血糖値のコントロールが困難になり、2型糖尿病の発症リスクが著しく高まります。1日6時間未満の睡眠を続ける人は、7〜8時間の人に比べて糖尿病になるリスクが約2倍になるという報告もあります。

脂質異常症も同様に、ホルモンバランスの乱れが大きく関与します。睡眠不足による過食傾向は、血液中の中性脂肪や悪玉(LDL)コレステロールを増加させ、善玉(HDL)コレステロールを減少させます。これらの脂質異常は、自覚症状がないまま血管の内側にプラーク(粥状の塊)を形成し、動脈硬化を静かに進行させます。

これら3つの生活習慣病は「死の四重奏」の一部とも呼ばれ、それぞれが独立して、また複合的に作用して、命に関わる疾患のリスクを高めることを強く認識する必要があります。

心疾患(狭心症・心筋梗塞)や脳卒中

生活習慣病が進行した先にあるのが、心筋梗塞や狭心症といった虚血性心疾患、そして脳梗塞や脳出血などの脳卒中です。これらは、動脈硬化によって心臓や脳の血管が狭くなったり、詰まったり、破れたりすることで起こる、命に直結する深刻な病気です。

睡眠不足は、複数の経路でこれらの疾患のリスクを高めます。

- 高血圧の持続: 常に血管に高い圧力がかかることで、血管壁が傷つき、硬くなる「動脈硬化」が進行します。

- 脂質異常症の進行: 血管内にプラークが蓄積し、血液の通り道を狭めます。

- 高血糖状態: 血糖値が高い状態は血管の内皮細胞を傷つけ、動脈硬化をさらに促進します。

- 交感神経の過緊張: 血圧を上げるだけでなく、心拍数を増加させ、心臓に過剰な負担をかけ続けます。また、血管を収縮させ、血栓(血の塊)ができやすい状態を作り出します。

- 炎症の促進: 睡眠不足は体内の慢性的な炎症を引き起こすことが知られています。この炎症がプラークを不安定にし、破裂しやすくさせます。プラークが破れると、そこを修復しようと血栓が形成され、血管を完全に詰まらせて心筋梗塞や脳梗塞を引き起こします。

疫学調査では、睡眠時間が6時間未満の人は、7〜8時間の人に比べて、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患の発症リスクが約2倍になるというデータも存在します。特に、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のように、睡眠の質が著しく低下する疾患を合併している場合、そのリスクはさらに跳ね上がります。

徹夜明けや寝不足が続いたときに、胸がドキドキしたり、胸が痛んだりした経験はありませんか。それは心臓が悲鳴を上げているサインかもしれません。日々の睡眠不足は、着実に心臓や脳の血管を蝕み、ある日突然、命を脅かす事態を招く可能性があるのです。

がん

睡眠不足とがんの関係については、まだ研究途上の部分もありますが、無視できない関連性が指摘されています。そのメカニズムとして、主に「免疫機能の低下」と「ホルモンバランスの乱れ」が考えられています。

私たちの体内では、毎日数千個のがん細胞が生まれていると言われています。しかし、通常は免疫システム(特にNK細胞やT細胞)がこれらの異常な細胞を発見し、攻撃・排除してくれるため、がんとして発症することはありません。

ところが、前章で述べたように、睡眠不足は免疫細胞の働きを鈍らせます。がん細胞を監視・排除するパトロール機能が低下するため、がん細胞が見逃され、増殖を許してしまうリスクが高まるのです。

また、ホルモンバランスの乱れも関係します。夜間の光、特にブルーライトを浴びることで睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌が抑制されます。メラトニンには、強力な抗酸化作用や、がん細胞の増殖を抑制する作用があることが分かっています。夜更かしや交代勤務などで生活リズムが乱れ、メラトニンの分泌が慢性的に不足すると、このがん抑制効果が弱まってしまう可能性があります。実際に、夜勤の多い看護師などを対象とした研究では、乳がんや前立腺がんといったホルモン依存性のがんのリスクが高まることが報告されています。

現時点では「睡眠不足が直接がんを引き起こす」と断定はできません。しかし、免疫機能の維持やホルモンバランスの正常化という観点から、十分な睡眠ががん予防の一助となる可能性は高いと考えられます。健康な体を維持し、病気に対する抵抗力を高めるという基本的な観点からも、睡眠の重要性が見て取れます。

認知症

前章の「⑨ 認知症のリスクが高まる」でも触れましたが、この関連性は非常に重要であるため、改めて病気のリスクとして詳述します。慢性的な睡眠不足、特に中年期以降の睡眠不足は、アルツハイマー型認知症の危険因子であるというエビデンスが蓄積されています。

最大の理由は、脳の老廃物除去システムである「グリンパティックシステム」の機能低下です。このシステムは深いノンレム睡眠中に最も活発化し、アルツハイマー病の原因物質とされるアミロイドβタンパク質を脳内から洗い流します。睡眠時間が短かったり、眠りが浅かったりすると、この”脳のクリーニング”が不十分になり、アミロイドβが脳内に蓄積しやすくなります。この蓄積が、長い年月をかけて神経細胞を破壊し、記憶障害などの認知機能低下を引き起こすと考えられています。

また、睡眠不足が引き起こす高血圧や糖尿病といった生活習慣病は、脳の血管にダメージを与え、「脳血管性認知症」のリスクも高めます。アルツハイマー型と脳血管性の両方の特徴を併せ持つ混合型認知症も多いため、睡眠不足は複数の経路から認知症の発症に関与すると言えます。

認知症は、一度発症すると根本的な治療法が確立されておらず、本人だけでなく家族の生活にも大きな影響を及ぼします。40代、50代の働き盛りの時期の睡眠習慣が、20年後、30年後の自分の脳の健康状態を左右する可能性があるという事実は、非常に重く受け止めるべきです。将来の自分のために、そして大切な家族のために、今から睡眠習慣を見直すことが、最も効果的な認知症予防の一つなのです。

肥満

肥満は、それ自体が生活習慣病の一種(肥満症)であると同時に、高血圧、糖尿病、心疾患など、あらゆる病気の温床となります。そして、睡眠不足は肥満の強力な誘発因子です。

そのメカニズムは、主に以下の3点に集約されます。

- ホルモンバランスの乱れ: 食欲を増進させる「グレリン」が増加し、食欲を抑制する「レプチン」が減少します。これにより、常に空腹感があり、満腹感を得にくくなります。

- 高カロリー食への渇望: 理性を司る前頭前野の機能が低下し、衝動を抑えきれなくなります。その結果、脳の報酬系を強く刺激する高糖質・高脂肪な食品を無性に食べたくなります。

- 身体活動量の低下: 日中の眠気や倦怠感から、体を動かすのが億劫になります。通勤時に階段を避けたり、休日に家でゴロゴロ過ごしたりすることが増え、消費カロリーが減少します。

これらが組み合わさることで、「摂取カロリーは増えるのに、消費カロリーは減る」という、肥満につながる最悪のサイクルが生まれます。

複数の研究を統合したメタアナリシスでは、睡眠時間が短い人は長い人に比べて、肥満になるリスクが50%以上も高いことが示されています。この傾向は特に子供や若年層で顕著であり、幼少期の睡眠習慣が将来の体型を決定づける一因となる可能性も指摘されています。

参照:Warwick Medical School News “Lack of sleep can lead to obesity”

ダイエットに取り組む際には、食事と運動だけでなく、「睡眠」という第3の柱をしっかりと立てることが成功への鍵となります。

メンタルヘルスの不調

心と体は表裏一体であり、体の不調が心に影響し、心の不調が体に影響します。睡眠不足は、この心身のバランスを崩す大きな要因となり、うつ病や不安障害といったメンタルヘルスの不調を引き起こすリスクを高めます。

感情のコントロールを担う「前頭前野」と、不安や恐怖を生み出す「扁桃体」。この2つの領域の連携が、私たちの心の安定を保っています。睡眠不足は前頭前野の働きを鈍らせ、扁桃体を過活動にさせます。その結果、ネガティブな情報に過敏に反応し、不安やイライラを感じやすくなり、気分の落ち込みが激しくなります。

不眠はうつ病の代表的な症状ですが、近年では、不眠がうつ病に先行して現れる、つまり「不眠がうつ病の引き金になる」という見方が強まっています。慢性的な睡眠不足が脳の神経伝達物質(セロトニンなど)のバランスを崩し、うつ病の発症しやすい状態を作り出すと考えられています。実際、不眠症の人はそうでない人に比べて、うつ病を発症するリスクが数倍高いことが知られています。

また、一度うつ病になると、それがさらに不眠を悪化させ、症状が改善しにくくなるという悪循環に陥りがちです。この負のループを断ち切るためには、薬物療法やカウンセリングと並行して、睡眠環境を整え、良質な睡眠を取り戻すための「睡眠衛生指導」が非常に重要になります。

心の健康を維持するためには、ストレス対処法を学ぶだけでなく、心と脳を休息させ、感情をリセットするための時間を、すなわち十分な睡眠を確保することが不可欠です。

このように、睡眠不足は単なる「眠い」という問題ではなく、私たちの体を内側から蝕み、命に関わる様々な病気のリスクを高める深刻な健康問題です。次の章では、では一体どれくらいの睡眠時間が必要なのか、その目安について考えていきます。

あなたに最適な睡眠時間とは?

「睡眠が重要であることは分かった。では、一体何時間眠れば良いのだろう?」これは多くの人が抱く疑問です。睡眠時間には個人差がありますが、科学的な研究から導き出された一般的な目安や、年代別の推奨時間が存在します。また、日々のわずかな睡眠不足が蓄積する「睡眠負債」という概念を理解することも重要です。

目安は7時間前後

結論から言うと、成人の場合、健康を維持するために推奨される睡眠時間は7時間前後です。これは、世界中の何百万人もの人々を対象とした数多くの大規模な疫学調査から導き出された、最も死亡率や罹患率が低いとされる睡眠時間です。

例えば、日本人を対象とした大規模な追跡調査では、睡眠時間が7時間の人々の死亡リスクが最も低く、それより短くても長くてもリスクが上昇する「U字カーブ」の関係が見られました。特に、6時間未満の短時間睡眠や、9時間を超える長時間睡眠は、様々な健康リスクと関連していることが分かっています。

なぜ「7時間」なのでしょうか。これは、私たちの睡眠が約90分周期のサイクル(浅いノンレム睡眠→深いノンレム睡眠→レム睡眠)を繰り返していることと関係しています。一晩にこのサイクルを4〜5回繰り返すことで、心身の回復、記憶の整理、ホルモン分泌などがバランス良く行われます。7時間程度の睡眠は、このサイクルを適切に繰り返すために必要な時間と考えられています。

もちろん、これはあくまで平均的な目安です。人によっては6時間で十分な人もいれば、8時間以上必要な人もいます。自分にとっての最適な睡眠時間を見つけるための簡単なセルフチェック方法は、「日中に強い眠気を感じずに、集中して活動できるか」です。もし、昼食後に耐え難い眠気に襲われたり、会議中に意識が遠のいたりすることが頻繁にあるなら、それは睡眠時間が足りていないサインかもしれません。

また、休日に平日より2時間以上長く寝てしまう「寝だめ」をしている場合も、平日の睡眠が不足している証拠です。最適な睡眠時間を知るためには、休暇中などに目覚ましをかけずに自然に目が覚めるまで寝てみて、何時間眠ったかを数日間記録してみるのも良い方法です。

年代別の推奨睡眠時間

必要な睡眠時間は、年齢とともに変化します。特に、脳や体が急速に発達する乳幼児期や思春期には、成人よりも長い睡眠時間が必要です。一方で、加齢とともに深い睡眠が減少し、睡眠時間はやや短くなる傾向があります。

米国の国立睡眠財団(National Sleep Foundation)は、幅広い年代の専門家による検討を経て、以下のような年代別の推奨睡眠時間を発表しています。これは世界的な標準として広く受け入れられています。

| 年齢層 | 年齢 | 推奨される睡眠時間 |

|---|---|---|

| 新生児 | 0~3ヶ月 | 14~17時間 |

| 乳児 | 4~11ヶ月 | 12~15時間 |

| 幼児 | 1~2歳 | 11~14時間 |

| 未就学児 | 3~5歳 | 10~13時間 |

| 学童期 | 6~13歳 | 9~11時間 |

| 10代(思春期) | 14~17歳 | 8~10時間 |

| 若年成人 | 18~25歳 | 7~9時間 |

| 成人 | 26~64歳 | 7~9時間 |

| 高齢者 | 65歳以上 | 7~8時間 |

| 参照:National Sleep Foundation “National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary” |

この表から分かるように、特に10代の若者は8〜10時間という長い睡眠が必要です。しかし、日本の高校生の平均睡眠時間は、先進国の中でも際立って短いことが問題視されています。受験勉強やスマートフォンの利用などで夜更かしが増え、慢性的な睡眠不足に陥っている若者が少なくありません。この時期の睡眠不足は、学力低下や精神的な不安定さだけでなく、健やかな心身の成長そのものを妨げる深刻な問題です。

高齢者になると、推奨時間は7〜8時間とやや短くなります。これは、加齢に伴い深い睡眠が減少し、眠りが浅くなるためです。夜中に何度も目が覚めたり、朝早くに目が覚めてしまったりするのは、ある程度は自然な老化現象とも言えます。ただし、日中の活動に支障をきたすほどの不眠や眠気がある場合は、何らかの睡眠障害が隠れている可能性もあるため、専門医に相談することをおすすめします。

自分の年齢に合った推奨睡眠時間を知り、それを基準に日々の生活リズムを整えることが、健康維持の第一歩です。

知らないうちに蓄積する「睡眠負債」とは

「平日は5時間睡眠だけど、週末に10時間寝るから大丈夫」。このように考えている人は多いかもしれませんが、これは非常に危険な誤解です。日々のわずかな睡眠不足は、まるで借金のように心身に蓄積されていきます。この状態を「睡眠負債(Sleep Debt)」と呼びます。

この概念は、スタンフォード大学睡眠生体リズム研究所の西野精治教授によって提唱され、広く知られるようになりました。睡眠負債の恐ろしい点は、本人が「慣れた」と感じていても、脳や体のパフォーマンスは確実に低下し続けていることです。

例えば、理想的な睡眠時間が7時間の人が、毎日6時間しか眠らない生活を続けると、1日あたり1時間の睡眠負債が溜まります。1週間で7時間、1ヶ月で約30時間もの負債を抱えることになります。この状態は、認知機能や判断力、免疫力などを着実に蝕んでいきます。ある研究では、6時間睡眠を2週間続けた人の脳のパフォーマンスは、2日間完全に徹夜した人と同じレベルまで低下したという衝撃的な結果も報告されています。本人は「少し眠い」程度にしか感じていなくても、客観的な能力は著しく損なわれているのです。

そして、この睡眠負債は、週末の「寝だめ」では完全には返済できません。 週末に長く寝ることで、一時的に眠気は解消されるかもしれませんが、蓄積されたパフォーマンスの低下や健康への悪影響を完全にリセットすることは困難です。むしろ、休日に極端に起床時間が遅くなると、体内時計が乱れてしまい、「社会的ジェットラグ(時差ボケ)」と呼ばれる状態を引き起こします。その結果、月曜日の朝に起きるのが非常につらくなり、週明けのパフォーマンスをさらに悪化させるという悪循環に陥るのです。

【睡眠負債セルフチェック】

以下の項目に当てはまるものが多いほど、睡眠負債を抱えている可能性が高いと言えます。

- 平日の日中、特に昼食後に強い眠気を感じる。

- ベッドに入ると、5分以内に眠りに落ちてしまう(”気絶するように眠る”)。

- 休日は平日よりも2時間以上長く寝てしまう。

- 朝、目覚ましが鳴ってもなかなか起きられない。

- 集中力が続かず、ケアレスミスが多い。

- 何でもないことでイライラしたり、気分が落ち込んだりする。

睡眠負債は、日々のパフォーマンスを低下させるだけでなく、長期的には生活習慣病や認知症といった深刻な疾患のリスクを高める時限爆弾のようなものです。「週末に取り返せばいい」という考えは捨て、毎日コツコツと必要な睡眠時間を確保し、負債を溜めない生活を心がけることが何よりも重要です。

では、中には短い睡眠時間でも元気に活動しているように見える人もいます。彼らは一体どのような体質なのでしょうか。次の章では、いわゆる「ショートスリーパー」の真実について迫ります。

睡眠時間を削っても平気な人(ショートスリーパー)はいる?

「ナポレオンは3時間しか眠らなかった」「あの成功者はショートスリーパーだ」といった話を聞き、短い睡眠時間で活動できることに憧れを抱く人もいるかもしれません。しかし、本当にごく短時間の睡眠で健康を維持できる「ショートスリーパー」は存在するのでしょうか。その真実と、多くの人が陥りがちな誤解について解説します。

ショートスリーパーは遺伝で決まる特別な体質

結論から言うと、真のショートスリーパーは存在しますが、それは遺伝子によって決まる極めて稀な体質です。一般の人が努力や気合でなれるものではありません。

研究により、ショートスリーパーには特定の遺伝子変異が関わっていることが分かってきました。例えば、2009年にカリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究チームが発見した「DEC2遺伝子」の変異がその一つです。この変異を持つ人は、平均して約6.25時間の睡眠で、8時間以上寝た人と同等の心身の回復が得られることが報告されました。その後も、ADRB1遺伝子やNPSR1遺伝子など、短時間睡眠に関連するいくつかの遺伝子変異が発見されています。

参照:University of California, San Francisco “Gene Mutation Puts Brakes on Sleep”

これらの遺伝子変異を持つ人々は、単に睡眠時間が短いだけでなく、短い睡眠でも日中の眠気を感じず、認知機能の低下も見られず、健康上の問題も起こしにくいという特徴があります。また、性格的にもエネルギッシュで楽観的な傾向があると言われています。

しかし、重要なのはその希少性です。こうした遺伝子変異を持つ人は、人口の1%未満、研究によっては0.1%以下とも言われるほど、ごくごく一部に限られます。有名人や歴史上の人物がショートスリーパーだったという逸話も、その多くは後世の創作であったり、実際には昼寝などで睡眠を補っていたりするケースがほとんどです。

つまり、自分もショートスリーパーになれるのではないかと期待して睡眠時間を無理に削ることは、遺伝的にその素質がない大多数の人にとっては、単なる「慢性的な睡眠不足」状態を作り出すだけであり、健康を著しく害する危険な行為に他なりません。自分をショートスリーパーだと誤認し、健康を損なうことは絶対に避けるべきです。

短時間睡眠に慣れているだけの可能性

「自分は毎日5時間睡眠だけど、特に問題なく生活できている」と感じている人もいるでしょう。しかし、その多くは真のショートスリーパーではなく、単に慢性的な睡眠不足の状態に「慣れてしまった(麻痺してしまった)」だけである可能性が非常に高いです。

前述の通り、睡眠負債が蓄積すると、脳のパフォーマンスは本人の自覚がないまま確実に低下していきます。ペンシルベニア大学で行われた有名な実験では、被験者を「8時間睡眠」「6時間睡眠」「4時間睡眠」のグループに分け、2週間にわたって認知機能の変化を追跡しました。

その結果、6時間睡眠と4時間睡眠のグループは、日を追うごとに反応速度の低下や注意力の欠如といったパフォーマンスの悪化が見られました。特に6時間睡眠を続けたグループのパフォーマンスは、最終的に2日間徹夜した人と同じレベルまで落ち込みました。

しかし、ここで注目すべきは被験者の主観的な評価です。彼らはパフォーマンスが低下しているにもかかわらず、自身の眠気については「少し眠い」程度としか報告せず、数日が経つと眠気自体に慣れてしまい、あまり感じなくなってしまったのです。

参照:SLEEP “The Cumulative Cost of Additional Wakefulness: Dose-Response Effects on Neurobehavioral Functions and Sleep Physiology From Chronic Sleep Restriction and Total Sleep Deprivation”

この実験が示すのは、「大丈夫だと感じている」ことと、「実際に大丈夫である」ことの間には大きなギャップがあるという事実です。

短時間睡眠に慣れていると感じている人は、知らないうちに以下のようなリスクを抱えています。

- パフォーマンスのベースライン低下: 自分の最大限の能力を発揮できていない状態が当たり前になっており、本来のポテンシャルに気づいていない。

- 健康リスクの進行: 水面下で生活習慣病や動脈硬化が進行している。

- 感情の鈍化: 喜びや楽しさを感じる能力が低下し、人生の満足度が下がっている。

もしあなたが「自分はショートスリーパーかもしれない」と思っているなら、一度、休暇などを利用して1週間ほど毎日8時間程度の睡眠を確保してみてください。もし、その後に頭が驚くほどスッキリしたり、日中の集中力や気分が明らかに向上したりするようであれば、あなたはショートスリーパーではなく、これまで単に睡眠不足の状態に甘んじていただけだということになります。

遺伝的に選ばれたごく一部の例外を除き、ほとんどの人間にとって、健康とパフォーマンスを維持するためには十分な睡眠が不可欠です。 自己判断で睡眠時間を削るのではなく、まずは自分に必要な睡眠時間を確保することを最優先に考えましょう。

とはいえ、仕事の締め切りや家庭の事情など、どうしても睡眠時間を確保できない夜もあるでしょう。次の章では、そうした緊急事態を乗り切るための現実的な対処法について解説します。

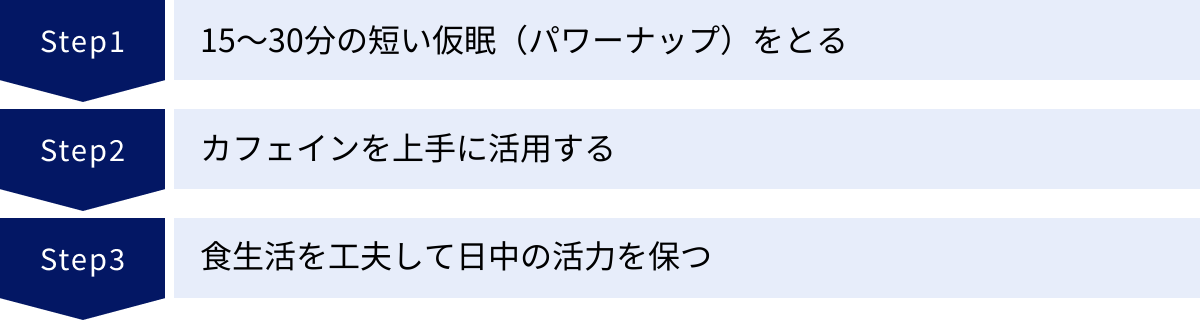

どうしても睡眠時間を削る場合の3つの対処法

これまで述べてきたように、日常的に睡眠時間を削ることは絶対に避けるべきです。しかし、仕事の繁忙期や急なトラブル対応、育児や介護など、やむを得ない事情で一時的に睡眠不足に陥ってしまうことは誰にでも起こり得ます。ここでは、そうした緊急時におけるダメージを最小限に抑え、日中のパフォーマンス低下を少しでも食い止めるための応急処置的な対処法を3つご紹介します。これらはあくまで対症療法であり、根本的な解決策ではないことを念頭に置いてください。

① 15〜30分の短い仮眠(パワーナップ)をとる

徹夜明けや極度の睡眠不足の状態で最も効果的な対策の一つが、日中に行う15分から30分程度の短い仮眠、いわゆる「パワーナップ(Power Nap)」です。この短い仮眠は、低下した認知機能や注意力を一時的に回復させ、午後の活動を乗り切るための活力を与えてくれます。

パワーナップの効果は科学的にも証明されています。NASA(アメリカ航空宇宙局)が行った研究では、パイロットに26分間の仮眠をとらせたところ、注意力は54%、業務遂行能力は34%も向上したと報告されています。これは、短い睡眠でも脳が休息し、疲労物質が一部除去されるためです。

参照:NASA “NASA Naps”

【効果的なパワーナップの実践方法】

- タイミング: 最も効果的なのは、昼食後の13時から15時の間です。この時間帯は体内時計のリズムで自然な眠気が訪れやすいため、スムーズに入眠できます。逆に、夕方以降の仮眠は夜の睡眠に悪影響を及ぼす可能性があるため避けましょう。

- 時間: 15分から長くても30分以内に留めることが重要です。30分以上眠ってしまうと、脳が深いノンレム睡眠の段階に入ってしまいます。この深い睡眠の途中で無理に起きると、「睡眠慣性」と呼ばれる強い眠気や倦怠感、頭痛などが生じ、かえってパフォーマンスが低下してしまいます。アラームをセットするのを忘れないようにしましょう。

- 姿勢: 横になって本格的に寝てしまうと、深い眠りに入りやすくなります。机に突っ伏したり、椅子の背もたれに深く寄りかかったりする姿勢がおすすめです。

- 環境: 可能であれば、静かで少し暗い場所を選びましょう。アイマスクや耳栓を活用するのも効果的です。

- カフェインナップ: さらに効果を高める裏技として「カフェインナップ」があります。これは、仮眠をとる直前にコーヒーや緑茶などカフェインを含む飲み物を飲むという方法です。カフェインは摂取してから20〜30分後に覚醒効果が現れるため、ちょうど仮眠から目覚めるタイミングで頭がスッキリし、シャープな状態で午後の活動を再開できます。

パワーナップは、あくまで一時的なブースターです。これに頼りすぎず、その日の夜はできるだけ早く就寝し、睡眠負債を少しでも返済するよう努めることが大前提です。

② カフェインを上手に活用する

睡眠不足のときの強い味方として、多くの人がコーヒーやお茶、エナジードリンクに含まれる「カフェイン」に頼ります。カフェインは、脳内で眠気を引き起こす物質「アデノシン」の働きをブロックすることで、一時的に眠気を覚まし、集中力を高める効果があります。この効果を最大限に引き出し、副作用を最小限に抑えるためには、摂取のタイミングと量が重要です。

【カフェインの上手な活用術】

- 摂取のタイミング: カフェインの効果は、摂取後30分〜1時間ほどでピークに達し、その効果は健康な成人で4〜6時間程度持続します。そのため、重要な会議や集中力が必要な作業の30分〜1時間前に摂取するのが最も効果的です。漫然と朝から飲み続けるのではなく、「ここぞ」というタイミングを狙って摂取しましょう。

- 摂取量: カフェインの感受性には個人差がありますが、一般的に健康な成人の場合、1日あたりの最大摂取量は400mgが目安とされています(欧州食品安全機関など)。これは、ドリップコーヒーでマグカップ3〜4杯程度に相当します。エナジードリンクや市販の眠気覚まし薬には高濃度のカフェインが含まれていることがあるため、成分表示をよく確認し、過剰摂取にならないよう注意が必要です。

- 午後の摂取に注意: カフェインの半減期(体内の量が半分になるまでの時間)は約4時間ですが、人によってはもっと長く体内に留まります。夜の睡眠に影響を与えないためには、就寝時刻から逆算して、少なくとも6〜8時間前からはカフェインの摂取を控えるのが賢明です。例えば、23時に寝る人であれば、15時以降はカフェインを避けた方が良いでしょう。午後の眠気対策は、前述のパワーナップなどを活用するのがおすすめです。

- 過剰摂取のリスク: カフェインを過剰に摂取すると、めまい、動悸、吐き気、不安感、不眠といった急性中毒の症状が現れることがあります。また、日常的に大量摂取していると、耐性ができて効果が薄れたり、摂取しないと頭痛や疲労感を感じる「カフェイン離脱症状」に悩まされたりすることもあります。

カフェインは、あくまで「眠気をごまかす」ためのツールであり、睡眠不足によって失われた脳や体の機能を回復させるものではありません。頼りすぎることなく、計画的に活用することが重要です。

③ 食生活を工夫して日中の活力を保つ

睡眠不足の日は、ただでさえエネルギーが不足し、疲労感を感じやすい状態です。このようなときに食事の内容を工夫することで、日中の血糖値を安定させ、パフォーマンスの急激な低下を防ぐことができます。

【睡眠不足の日の食事のポイント】

- 朝食を抜かない: 睡眠不足の朝は食欲がないかもしれませんが、朝食は1日の活動エネルギーの源です。朝食を抜くと、脳のエネルギー源であるブドウ糖が不足し、午前中の集中力や思考力がさらに低下してしまいます。 タンパク質(卵、ヨーグルト、納豆など)と複合炭水化物(全粒粉パン、オートミール、玄米など)を組み合わせたバランスの良い朝食を摂ることで、エネルギーが持続しやすくなります。

- 血糖値の急上昇を避ける(特に昼食): 睡眠不足の日は、甘いものや炭水化物を過剰に欲しやすくなります。しかし、ここで丼ものや菓子パン、甘いジュースなどを一気に摂取すると、血糖値が急上昇し、その後の急降下によって強い眠気やだるさを引き起こします(血糖値スパイク)。昼食は、野菜や海藻、きのこ類などの食物繊維から先に食べる「ベジファースト」を心がけましょう。 これにより、糖の吸収が穏やかになり、食後の血糖値の乱高下を防ぐことができます。主食は白米より玄米、うどんより蕎麦といった低GI食品を選ぶのも効果的です。

- エネルギー代謝を助ける栄養素を摂る:

- ビタミンB群: 糖質や脂質、タンパク質をエネルギーに変える「代謝」を助ける必須の栄養素です。豚肉、レバー、うなぎ、玄米、豆類などに多く含まれます。睡眠不足で疲弊した体のエネルギー産生をサポートしてくれます。

- トリプトファン: 必須アミノ酸の一種で、日中の覚醒や精神の安定に関わる「セロトニン」の原料となります。肉、魚、大豆製品、乳製品、バナナ、ナッツ類などに豊富です。日中の意欲低下や気分の落ち込みを和らげる助けになります。

- 水分補給をこまめに行う: 軽度の脱水でも、疲労感や集中力の低下を招きます。コーヒーや緑茶だけでなく、水やお茶(ノンカフェイン)を意識してこまめに飲み、体内の水分バランスを保ちましょう。

食事は、私たちの体を動かすガソリンです。 睡眠不足というガス欠に近い状態で走り続けなければならない日こそ、質の良いガソリン(食事)を選んで補給することが、パフォーマンスを維持する上で非常に重要になります。

これらの対処法は、あくまで緊急避難的なものです。根本的な解決策は、日々の睡眠の「量」を確保すること、そして次の章で解説する睡眠の「質」を高めることにあります。

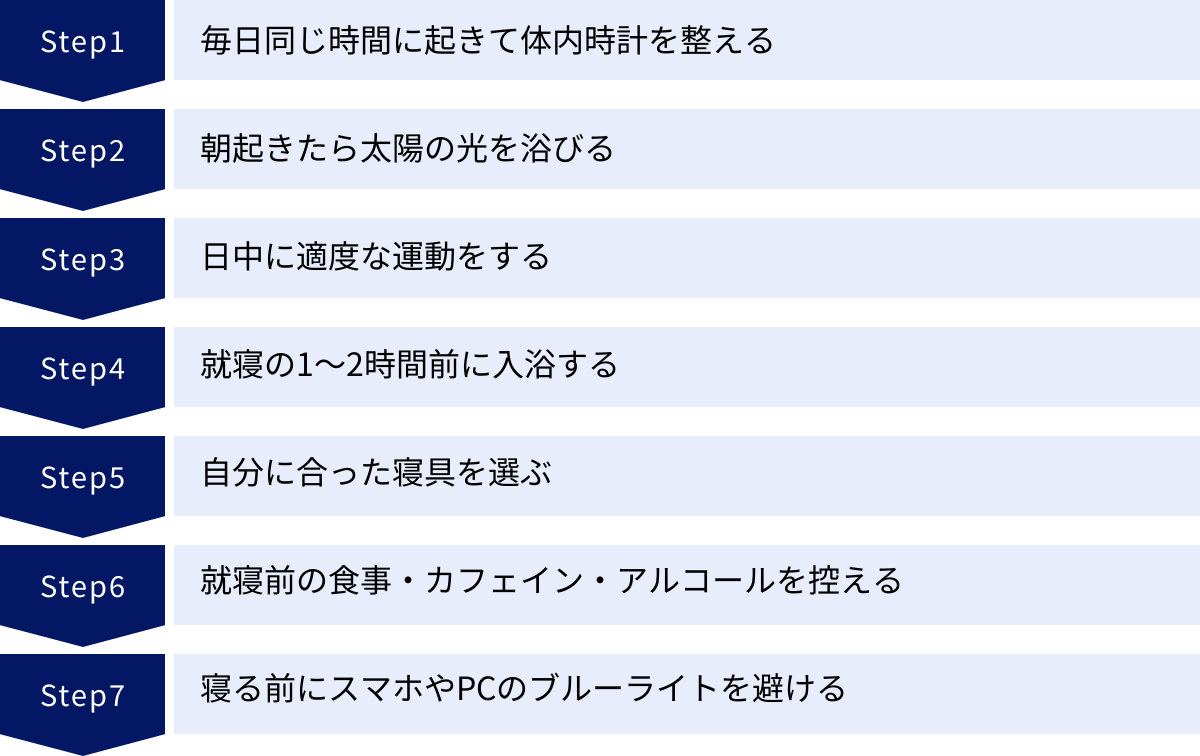

睡眠の質を高めてカバーするための7つの方法

忙しい現代社会では、理想的な睡眠「量」を毎日確保するのが難しいこともあるでしょう。そのような場合、睡眠の「質」を高めることで、短い時間でも心身の回復効果を最大化することが重要になります。ここでは、今日から実践できる、睡眠の質を向上させるための7つの具体的な方法を紹介します。

① 毎日同じ時間に起きて体内時計を整える

睡眠の質を高める上で、最も重要かつ基本的なことは「毎日同じ時間に起きる」ことです。私たちの体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計(概日リズム)」が備わっています。この時計が正確に働くことで、夜になると自然に眠くなり、朝になるとスッキリと目覚めることができます。

体内時計のリズムを整える上で、寝る時間よりも起きる時間の方が重要です。なぜなら、朝の光を浴びた時点を基準に、その日の体内時計がリセットされるからです。例えば、平日は6時に起き、休日は昼の12時に起きるという生活を送っていると、体内時計は毎週のように時差ボケ状態(社会的ジェットラグ)に陥り、リズムが大きく乱れてしまいます。

【実践のポイント】

- 起床時間を固定する: まずは、平日も休日も、毎日同じ時間に起きることを目標にしましょう。

- 休日の寝坊は2時間以内まで: どうしても休日にゆっくり寝たい場合でも、平日との起床時間の差は2時間以内に留めるのが理想です。それ以上寝てしまうと、体内時計の乱れが大きくなり、月曜日の朝がつらくなります。

- 眠くなくても時間になったらベッドへ: 起床時間を固定すると、夜も自然と同じような時間に眠くなるようになります。もし眠くなくても、いつもの就寝時間になったらベッドに入り、リラックスする習慣をつけましょう。

最初はつらいかもしれませんが、1〜2週間続けるうちに、体がそのリズムに適応し、自然と決まった時間に眠くなり、目覚ましなしでも起きられるようになってきます。規則正しい起床習慣こそが、質の高い睡眠への第一歩です。

② 朝起きたら太陽の光を浴びる

毎日同じ時間に起きることとセットで実践したいのが、「朝起きたら太陽の光を浴びる」ことです。朝日を浴びることは、乱れた体内時計をリセットし、強力に睡眠リズムを整えるスイッチとなります。

網膜が朝の光を感知すると、その信号が脳の視交叉上核(体内時計の中枢)に伝わります。これにより、体内時計がリセットされると同時に、精神を安定させ、幸福感をもたらす神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活発になります。このセロトニンは、日中の覚醒レベルを高め、意欲的に活動するための原動力となります。

さらに重要なのは、セロトニンが夜になると睡眠ホルモンである「メラトニン」に作り替えられるという点です。朝、十分にセロトニンを分泌させておくことで、その約14〜16時間後にメラトニンの分泌が始まり、自然で深い眠りへと誘われるのです。つまり、朝の光を浴びることは、その日の活動のためだけでなく、その夜の快眠のための準備でもあるのです。

【実践のポイント】

- 起床後すぐに行う: カーテンを開けて、部屋の中に自然光を取り入れるだけでも効果があります。

- 15分〜30分が目安: ベランダや庭に出たり、少し散歩したりして、直接太陽の光を15分以上浴びるのが理想的です。通勤時に一駅手前で降りて歩くのも良いでしょう。

- 曇りや雨の日でも効果あり: 空が曇っていても、室内照明の何倍もの照度があります。諦めずに外の光を浴びる習慣を続けましょう。

- サングラスは避ける: 網膜で光を感知することが重要なので、日光が強すぎない限りはサングラスをかけずに行うのが効果的です。

朝の光を浴びる習慣は、体内時計を整えるだけでなく、気分を前向きにし、うつ病の予防にもつながることが分かっています。心と体の両方にとって、最高のモーニングルーティンと言えるでしょう。

③ 日中に適度な運動をする

日中に体を動かす習慣は、夜の睡眠の質を向上させる上で非常に効果的です。運動は、心地よい疲労感を生み出し、寝つきを良くするだけでなく、眠りをより深くする効果があります。

このメカニズムには「深部体温」が関係しています。深部体温とは、脳や内臓など、体の中心部の温度のことです。私たちの体は、この深部体温が下がる過程で眠気を感じるようにできています。

日中にウォーキングやジョギングなどの適度な運動をすると、一時的に深部体温が上昇します。そして、運動を終えて数時間経つと、その上がった体温が元のレベルよりもさらに低いところまで下がろうとします。就寝時刻に合わせてこの体温低下のタイミングを合わせることで、スムーズな入眠と、深いノンレム睡眠の増加が期待できるのです。

【実践のポイント】

- おすすめの運動: ウォーキング、軽いジョギング、サイクリング、水泳といった有酸素運動が特に効果的です。特別な運動でなくても、エスカレーターを階段に変えたり、少し早足で歩いたりするだけでも違いが出ます。

- タイミング: 夕方から夜の早い時間帯(就寝の3時間前くらいまで)に行うのが最も効果的です。運動による体温上昇から、ちょうど眠る頃に体温が下がり始めるため、寝つきが良くなります。

- 避けるべきタイミング: 就寝直前の激しい運動は逆効果です。交感神経が興奮し、深部体温が上がったままになってしまうため、脳と体が覚醒してしまい、かえって眠れなくなります。寝る前は、ストレッチなどのリラックスできる軽い運動に留めましょう。

- 継続が力: 運動の効果は、一度きりではなく、習慣化することでより顕著になります。週に3〜5日、1回30分程度を目安に、無理のない範囲で続けることが大切です。

日中の活動量を増やすことは、睡眠の質を高めるだけでなく、肥満防止や生活習慣病予防にもつながります。まさに一石二鳥の健康習慣です。

④ 就寝の1〜2時間前に入浴する

一日の終わりにリラックスできる入浴タイムは、質の高い睡眠を得るための絶好の機会です。ここでも鍵となるのは「深部体温」のコントロールです。

就寝の1〜2時間前に入浴すると、一時的に深部体温が0.5℃〜1℃ほど上昇します。そして、お風呂から上がると、体は上昇した体温を元に戻そうとして、手足の末梢血管からさかんに熱を放出します。この深部体温が急激に低下するプロセスが、脳に「眠る時間だ」という強力なサインを送り、自然な眠気を誘発するのです。

【質の高い睡眠のための入浴法】

- タイミング: 就寝の90分前が最も理想的とされています。入浴で上がった深部体温が、ちょうどベッドに入る頃に下がり始め、スムーズな入眠につながります。

- お湯の温度: 38℃〜40℃のぬるめのお湯が最適です。熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激して体を覚醒させてしまうため、逆効果です。リラックス効果のある副交感神経を優位にするためには、少しぬるいと感じるくらいの温度が適しています。

- 入浴時間: 15分〜20分程度、肩までしっかり浸かるのがおすすめです。じっくりと体を温めることで、血行が促進され、筋肉の緊張もほぐれます。

- シャワーだけでは不十分: 時間がないときにシャワーで済ませることもありますが、深部体温を効果的に上げるという点では、湯船に浸かる方が圧倒的に優れています。睡眠の質を優先するなら、できるだけ湯船に浸かる習慣をつけましょう。

入浴は、体を清潔にするだけでなく、心身をリラックスさせ、睡眠へのスムーズな移行を促すための重要な儀式です。好きな香りの入浴剤を使ったり、照明を少し落としたりして、自分だけのリラックス空間を演出するのも良いでしょう。

⑤ 自分に合った寝具を選ぶ

人生の約3分の1を過ごす寝室、特に寝具は、睡眠の質を直接的に左右する非常に重要な要素です。どんなに生活習慣を整えても、体に合わない寝具を使い続けていては、質の高い睡眠は得られません。

【寝具選びの3つのポイント】

- マットレス(敷布団): 最も重要なのは「寝返りのしやすさ」と「体圧分散」です。人は一晩に20〜30回ほど寝返りを打ちますが、これは同じ部位に圧力がかかり続けるのを防ぎ、血行を促進し、体温を調節するための自然な生理現象です。

- 柔らかすぎるマットレスは、腰が沈み込みすぎて寝返りが打ちにくく、腰痛の原因になります。

- 硬すぎるマットレスは、肩や腰など体の凸部分に圧力が集中し、血行不良や痛みを引き起こします。

- 理想は、適度な反発力があり、仰向けでも横向きでも背骨が自然なS字カーブを保てる硬さのものです。実際に店舗で試してみて、寝返りがスムーズに打てるかを確認するのが最善です。

- 枕: 枕の役割は、首の骨(頸椎)を支え、自然なカーブを保つことです。枕が合わないと、首や肩のこり、いびき、頭痛の原因になります。

- 高すぎる枕は、首が前に曲がりすぎて気道を圧迫し、いびきや無呼吸の原因になります。

- 低すぎる枕は、頭が下がりすぎて首に負担がかかります。

- 理想的な高さは、仰向けに寝たときに、顔の角度が5度前後の傾斜になり、横向きに寝たときに、首の骨と背骨が一直線になる高さです。素材(低反発ウレタン、羽毛、そば殻など)は好みで選んで良いですが、高さの調整ができるものが便利です。

- 掛け布団: 掛け布団に求められるのは「保温性」と「吸湿・放湿性」です。睡眠中は体温が下がるため、体を冷やさない適度な保温力が必要です。同時に、一晩でコップ1杯分かくと言われる汗をしっかり吸収し、布団の外に放出してくれる機能も重要です。羽毛布団や羊毛布団などが、これらの特性に優れています。また、重すぎる布団は寝返りを妨げるため、軽くて体にフィットするものを選びましょう。

寝具は決して安い買い物ではありませんが、毎日の健康とパフォーマンスを支えるための自己投資と考えれば、その価値は十分にあります。自分に合った寝具で、快適な睡眠環境を整えましょう。

⑥ 就寝前の食事・カフェイン・アルコールを控える

就寝直前の飲食は、睡眠の質を著しく低下させる大きな原因となります。特に注意すべきは、食事、カフェイン、そしてアルコールです。

- 食事: 就寝の3時間前までには夕食を済ませるのが理想です。就寝直前に食事をすると、体は食べ物を消化するために胃腸を活発に動かさなければなりません。本来、休息すべき時間に内臓が働き続けるため、脳が十分に休まらず、眠りが浅くなってしまいます。特に、脂っこいものや消化の悪いものは避けましょう。どうしてもお腹が空いた場合は、ホットミルクやハーブティー、消化の良いスープなど、少量で体を温めるものがおすすめです。

- カフェイン: 前述の通り、カフェインには強力な覚醒作用があり、その効果は数時間持続します。夜の睡眠を妨げないためには、遅くとも就寝の4〜6時間前からは、コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどの摂取を避けるべきです。カフェインの感受性は個人差が大きいため、眠りに影響が出やすい人は、もっと早い時間(例えば午後3時以降)から控えるようにしましょう。

- アルコール(寝酒): 「お酒を飲むとよく眠れる」というのは大きな誤解です。アルコールは確かに入眠を促進する作用がありますが、それは一時的なもの。アルコールが体内で分解される過程で「アセトアルデヒド」という有害物質が生成され、これが交感神経を刺激して、睡眠の後半部分を浅く、断片的にしてしまいます。また、アルコールには利尿作用があるため、夜中にトイレで目が覚める原因にもなります。さらに、筋肉を弛緩させる作用がいびきや睡眠時無呼吸症候群を悪化させることもあります。「寝酒」は、百害あって一利なしの悪習慣と心得ましょう。

⑦ 寝る前にスマホやPCのブルーライトを避ける

現代人にとって、最も実践が難しいながらも、非常に重要なのが「就寝前のデジタルデトックス」です。スマートフォンやPC、タブレット、テレビの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠の質を低下させる強力な要因です。

ブルーライトは、太陽光にも含まれる波長の短い光で、日中に浴びる分には体を覚醒させ、活動的にする効果があります。しかし、夜にこの光を浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いしてしまいます。その結果、睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌が強力に抑制されてしまうのです。

メラトニンの分泌が遅れたり、減少したりすると、以下のような問題が生じます。

- 寝つきが悪くなる(入眠困難)

- 眠りが浅くなり、夜中に目が覚めやすくなる(中途覚醒)

- 睡眠全体のサイクルが後ろにずれ込み、朝起きるのがつらくなる

【実践のポイント】

- 就寝の1〜2時間前からはデジタル機器の使用を控える: これが最も効果的な対策です。ベッドにスマホを持ち込まないというルールを決めましょう。

- ナイトモード(夜間モード)を活用する: どうしても寝る前にスマホなどを見る必要がある場合は、画面を暖色系に切り替える「ナイトモード」や「ブルーライトカット」の機能を必ず利用しましょう。これにより、メラトニン分泌への影響をある程度軽減できます。

- 寝室の照明にも注意: 白くて明るい蛍光灯(昼光色)もブルーライトを多く含みます。寝る前は、寝室の照明を暖色系の間接照明などに切り替え、リラックスできる薄暗い環境を作るのがおすすめです。

寝る前の時間は、スマホでSNSをチェックするのではなく、読書や音楽鑑賞、軽いストレッチ、瞑想、家族との会話など、心と体をリラックスさせるための時間にあてましょう。デジタル機器から意識的に離れることが、質の高い睡眠への最後の鍵となります。

これら7つの方法を一つでも多く実践することで、あなたの睡眠の質は確実に向上するはずです。すべてを一度に始めるのが難しければ、まずは「毎日同じ時間に起きる」「寝る前にスマホを見ない」といった、自分にとって取り組みやすいものから始めてみましょう。その小さな変化が、日中の活力と長期的な健康につながっていきます。