不眠の悩みを抱え、医療機関で睡眠導入剤を処方されている方の中には、「ジェネリック医薬品」を勧められた経験がある方も多いのではないでしょうか。「価格が安いのは魅力的だけど、本当に効果は同じなの?」「副作用は大丈夫?」といった疑問や不安を感じることもあるかもしれません。

この記事では、睡眠導入剤のジェネリック医薬品(後発医薬品)について、その基本的な仕組みから先発医薬品との違い、メリット・デメリットまでを網羅的に解説します。また、なぜ「ジェネリックは効かない」と感じることがあるのか、その理由や睡眠導入剤の種類、正しい入手方法についても詳しく掘り下げていきます。

この記事を読めば、睡眠導入剤のジェネリックに対する正しい知識が身につき、ご自身の治療薬を選択する際の不安を解消できるでしょう。

目次

睡眠導入剤のジェネリック医薬品とは

まずはじめに、睡眠導入剤における「ジェネリック医薬品」がどのようなものなのか、その基本的な仕組みと、なぜ価格を安く提供できるのかについて解説します。この点を理解することが、ジェネリック医薬品への信頼を高める第一歩となります。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)の基本的な仕組み

ジェネリック医薬品は、日本語では「後発医薬品」と呼ばれます。これは、新薬として最初に開発・発売された「先発医薬品」(ブランド医薬品とも呼ばれます)の特許期間が満了した後に、他の製薬会社が製造・販売する医薬品のことを指します。

先発医薬品は、製薬会社が長い年月と莫大な研究開発費をかけて創り出した、全く新しい薬です。その有効性や安全性を確認するために、多くの基礎研究や動物実験、そして人間を対象とした臨床試験(治験)が行われます。これらの厳しいプロセスを経て、国(日本では厚生労働省)から承認を得て初めて、医療現場で使用できるようになります。

この多大な投資を回収し、さらなる新薬開発の原資とするため、先発医薬品には開発した製薬会社が独占的に製造・販売できる「特許期間」(通常20〜25年)が与えられます。

ジェネリック医薬品は、この特許期間が終了した後に、先発医薬品と同じ有効成分を使って製造されます。 先発医薬品が長年にわたって使用されてきた実績があるため、有効性や安全性は既に確立されています。そのため、ジェネリック医薬品を開発する際には、先発医薬品のような大規模な臨床試験を改めて行う必要がありません。

その代わりに行われるのが、「生物学的同等性試験」です。これは、ジェネリック医薬品を健康な成人に投与し、有効成分が体内に吸収される速さや量が、先発医薬品と「同等」であることを科学的に証明するための試験です。血液中の薬物濃度を測定し、統計学的な手法を用いて、両者の間に治療効果に影響するような差がないことを確認します。

この生物学的同等性試験のデータを国に提出し、厳格な審査をクリアして初めて、ジェネ’リック医薬品は「先発医薬品と品質、有効性、安全性が同等である」と認められ、製造・販売の承認を得ることができます。つまり、ジェネリック医薬品は、単なる模倣品ではなく、国の厳しい基準に基づいて品質が保証された正規の医薬品なのです。

なぜジェネリック医薬品は価格が安いのか

ジェネリック医薬品の最大の魅力は、その価格の安さにあります。なぜ先発医薬品と比べて大幅に安く提供できるのでしょうか。その理由は、前述の開発プロセスの違いにあります。

先発医薬品の開発には、一般的に数百億円から数千億円という莫大な研究開発費と、9年から17年という長い歳月がかかると言われています。新しい化合物の探索から始まり、有効性や安全性の検証、そして数多くの候補の中から最終的に承認に至るのはごく一部です。このコストとリスクが、先発医薬品の価格(薬価)に反映されています。

一方、ジェネリック医薬品は、既に有効性・安全性が確認されている有効成分を使用するため、研究開発にかかるコストと時間を大幅に削減できます。 大規模な臨床試験(治験)も不要で、生物学的同等性試験などの比較的少ない費用で開発が可能です。

この開発コストの差が、薬価に直接反映されます。日本における薬価は国が定める公定価格であり、ジェネリック医薬品が初めて承認される際の薬価は、原則として先発医薬品の薬価の50%(場合によっては40%)に設定されるルールになっています。(参照:厚生労働省)

その後、同じ成分のジェネリック医薬品を販売する会社が増えるにつれて、さらに価格は下がっていく傾向にあります。これは、医療費の増大を抑制したいという国の政策的な後押しも関係しています。高齢化が進む日本では、国民医療費の適正化が喫緊の課題となっており、政府は品質が保証された安価なジェネリック医薬品の使用を推進しています。

このように、ジェネリック医薬品の安さは「品質が劣るから」や「効果が弱いから」といった理由では決してなく、開発コストを大幅に抑えられるという合理的な理由に基づいています。 患者さんにとっては治療費の負担を軽減でき、国全体としては医療費の削減につながるという、双方にとってメリットのある仕組みなのです。

先発医薬品とジェネリック医薬品の比較

睡眠導入剤を選ぶにあたり、先発医薬品とジェネリック医薬品の「同じ点」と「違う点」を正確に理解しておくことは非常に重要です。両者の特徴を知ることで、安心してご自身に合った薬剤を選択できるようになります。

| 比較項目 | 先発医薬品 | ジェネリック医薬品 |

|---|---|---|

| 有効成分 | 独自に開発された成分 | 先発医薬品と同一 |

| 効果・効能 | 国の承認を受けた効果 | 先発医薬品と同等 |

| 安全性 | 長年の臨床試験で確認 | 先発医薬品と同等 |

| 価格(薬価) | 開発コストが反映され高め | 開発コストが抑えられ安い |

| 添加物 | 独自の組み合わせ | 異なる場合がある |

| 剤形・色・味 | 独自のデザイン | 異なる場合がある |

| 名称 | 独自の販売名(ブランド名) | 一般名(成分名)+会社名が基本 |

【同じ点】有効成分・効果・安全性

先発医薬品とジェネリック医薬品の最も重要な共通点は、治療の核となる「有効成分」が全く同じであることです。成分の種類だけでなく、含まれている量(含有量)も同一です。

例えば、代表的な睡眠導入剤である「マイスリー」の有効成分は「ゾルピデム酒石酸塩」です。そのジェネリック医薬品も、全く同じ「ゾルピデム酒石酸塩」を同じ量だけ含んでいます。

そして、前述の「生物学的同等性試験」によって、体の中での働き(吸収のされ方や血中濃度の推移)が先発医薬品と「同等」であることが科学的に証明されています。これは、有効成分が脳の受容体に作用して眠りを誘うという、薬本来の「効果」や「効能」が同等であることを意味します。

安全性についても同様です。ジェネリック医薬品に使用される有効成分は、先発医薬品として長年にわたり多くの患者さんに使用されてきた実績があります。その間に、どのような副作用が起こりうるかといった情報も十分に蓄積されています。ジェネリック医薬品は、これらの実績と国の厳格な品質基準に基づいて製造されているため、安全性に関しても先発医薬品と同等と考えて問題ありません。

要するに、薬としての本質的な部分(有効成分、効果、安全性)は、先発医薬品とジェネリック医薬品で全く変わりがないというのが大原則です。

【違う点】価格・添加物・薬の見た目や名前

一方で、先発医薬品とジェネリック医薬品には明確な違いも存在します。これらは治療効果の根幹に関わる部分ではありませんが、患者さんの使いやすさや心理面に影響を与える可能性があります。

価格

最も分かりやすい違いは価格(薬価)です。前述の通り、開発コストを大幅に削減できるため、ジェネリック医薬品は先発医薬品よりも安価に設定されています。不眠症の治療は長期にわたることも少なくないため、この価格差は経済的な負担を大きく左右する重要な要素となります。

添加物

有効成分以外の部分、すなわち「添加物」は、ジェネリック医薬品で変更されることがあります。添加物とは、薬の形を整えたり(賦形剤)、崩れやすくしたり(崩壊剤)、有効成分を安定させたり(安定化剤)、味やにおいを調整したり(矯味剤)する目的で加えられる物質のことです。

これらの添加物は、薬の効果自体には直接影響を与えないとされています。しかし、製薬会社は独自の技術(特許)を用いて、薬の飲みやすさや扱いやすさを向上させる工夫をしています。例えば、

- 口の中で素早く溶けるようにする(口腔内崩壊錠)

- 苦味をマスキングして飲みやすくする

- アレルギーの原因となりうる特定の物質(例:乳糖)を含まないようにする

といった工夫です。ジェネリック医薬品メーカーは、先発医薬品の特許に触れない範囲で、独自の添加物や製造技術を用いて薬を製造します。そのため、先発医薬品とジェネリック医薬品とでは、添加物の種類や配合が異なる場合があります。 この違いが、後述するアレルギー反応や、わずかな使用感の差につながる可能性があります。

薬の見た目や名前

医薬品の形状(大きさ、形)、色、刻印、味なども、製薬会社の特許によって保護されている場合があります。そのため、ジェネリック医薬品は、患者さんや医療従事者が先発医薬品と区別しやすいように、あえて見た目を変えて製造されるのが一般的です。

薬の名前も異なります。先発医薬品は、患者さんが覚えやすいように独自の「販売名(ブランド名)」(例:「マイスリー」「ルネスタ」)が付けられています。一方、ジェネリック医薬品の名称は、多くの場合、「有効成分の一般名+剤形+含有量+会社名」というルールで命名されます。

例えば、先発品「マイスリー錠5mg」のジェネリックは、「ゾルピデム酒石酸塩錠5mg『サワイ』」のように、有効成分名である「ゾルピデム酒石酸塩」と製造販売元の会社名「サワイ」が付けられます。これにより、どの成分の薬で、どの会社が製造したものなのかが一目でわかるようになっています。

これらの違いは、薬の効果そのものには影響しませんが、いつもと違う見た目や名前の薬を渡されると、「本当に同じ薬なのだろうか」と不安に感じる方もいるかもしれません。しかし、これは明確なルールに基づいた違いであり、品質が劣っているわけではないことを理解しておくことが大切です。

睡眠導入剤をジェネリックにするメリット

睡眠導入剤を先発医薬品からジェネリック医薬品に切り替えることには、患者さん個人にとっても、社会全体にとっても大きなメリットがあります。ここでは、その最大の利点である経済的負担の軽減について詳しく見ていきましょう。

治療にかかる経済的負担を軽減できる

睡眠導入剤をジェネリックにする最大のメリットは、毎月の薬剤費を大幅に節約し、治療にかかる経済的な負担を軽減できることです。

不眠症の治療は、数週間で終わる場合もあれば、数ヶ月から数年にわたって継続的な服薬が必要になるケースも少なくありません。特に慢性的な不眠に悩む方にとって、毎月の薬代は決して無視できない出費となります。

ジェネリック医薬品の薬価は、先発医薬品の約半額(5割)から、品目によっては3割以下に設定されているものもあります。日本の医療保険制度では、窓口での自己負担額は通常3割(年齢や所得による)ですが、元の薬価が安くなれば、その分、自己負担額も確実に減ります。

具体的な例で考えてみましょう。(※以下の金額は説明のための仮定です)

- 先発医薬品A錠:1錠100円

- ジェネリック医薬品B錠:1錠40円

これを毎日1錠、30日間服用する場合、薬剤費の自己負担額(3割負担と仮定)は以下のようになります。

- 先発医薬品の場合:

- 1ヶ月の薬価合計:100円 × 30日 = 3,000円

- 自己負担額:3,000円 × 0.3 = 900円

- ジェネリック医薬品の場合:

- 1ヶ月の薬価合計:40円 × 30日 = 1,200円

- 自己負担額:1,200円 × 0.3 = 360円

このケースでは、ジェネリック医薬品に切り替えるだけで、1ヶ月あたり540円、1年間では6,480円の節約になります。もし複数の薬を服用している場合や、薬価がもっと高い薬の場合は、節約できる金額はさらに大きくなります。

この経済的なメリットは、治療の継続性を高める上でも非常に重要です。「薬代が高いから」という理由で、自己判断で服用を中断したり、通院をやめてしまったりすることは、症状の悪化を招きかねません。ジェネリック医薬品を選択することで経済的なハードルが下がれば、患者さんは安心して治療に専念しやすくなります。

さらに、個人の負担軽減だけでなく、ジェネリック医薬品の使用は日本全体の医療費を抑制することにも繋がります。自己負担額(3割)以外の残り(7割)は、私たちが納めている保険料や税金で賄われています。ジェネリック医薬品の普及によって医療費全体が削減されれば、それは将来的に医療保険制度の持続可能性を高めることにも貢献します。

このように、睡眠導入剤をジェネリックにすることは、個人の家計を助けるだけでなく、社会全体にも良い影響をもたらす、賢い選択肢の一つと言えるでしょう。

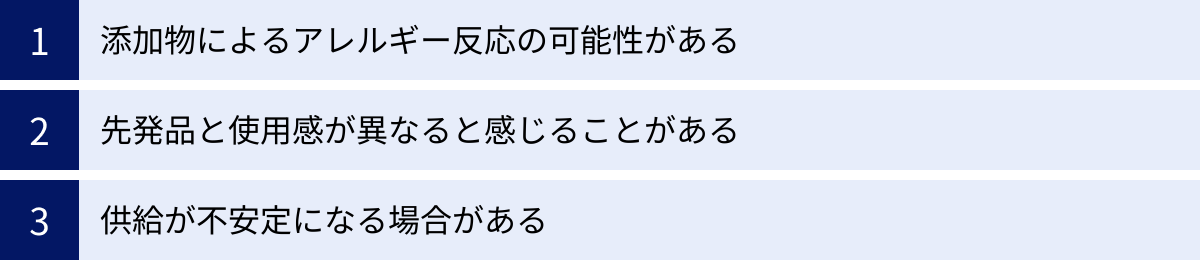

睡眠導入剤をジェネリックにするデメリット・注意点

ジェネリック医薬品には経済的なメリットがある一方で、切り替えを検討する際にはいくつかのデメリットや注意点も理解しておく必要があります。これらを事前に知っておくことで、万が一トラブルが起きた際にも冷静に対処できます。

添加物によるアレルギー反応の可能性がある

先発医薬品とジェネリック医薬品の大きな違いの一つが「添加物」であることは既に述べました。有効成分は同一でも、薬の形を整えたり、味をつけたりするために使われる添加物の種類や配合が異なる場合があります。

ほとんどの場合、この添加物の違いが問題になることはありません。しかし、ごく稀に、特定の添加物に対してアレルギー反応を示す方がいます。 先発医薬品では何の問題もなかったのに、ジェネリック医薬品に切り替えた途端に、発疹、かゆみ、じんましんといったアレルギー症状が現れるケースがこれに該当します。

特に注意が必要なのは、乳糖不耐症の方です。錠剤の賦形剤(かさ増し剤)として乳糖が使われている医薬品は多く、先発医薬品には含まれていなかった乳糖が、ジェネリック医薬品には含まれていることがあります。乳糖不耐症の方がそのようなジェネリック医薬品を服用すると、お腹がゴロゴロしたり、下痢をしたりする可能性があります。

過去に特定の食品や薬でアレルギーを起こした経験がある方は、ジェネリック医薬品への切り替えを検討する際に、必ず医師や薬剤師にその旨を伝えてください。薬剤師は、処方されたジェネリック医薬品の添付文書を確認し、アレルギーの原因となりうる添加物が含まれていないかをチェックしてくれます。安心して薬を使用するためにも、事前の相談が非常に重要です。

先発品と使用感が異なると感じることがある

有効成分や効果は同等であるにもかかわらず、一部の患者さんからは「ジェネリックに変えたら効き目が違う気がする」「なんだか飲み心地が悪い」といった声が聞かれることがあります。これは、薬の物理的な特性の違いが影響している可能性があります。

ジェネリック医薬品は、先発医薬品と大きさ、形状、色、味、コーティングなどが異なります。例えば、

- 先発品より錠剤が大きくて飲みにくい

- コーティングが異なり、口の中での溶け方が違う

- 先発品にはなかった苦味を感じる

- 口の中で素早く溶けるOD錠(口腔内崩壊錠)の溶けやすさや後味が違う

といった違いです。これらの「使用感」の違いは、薬の効果そのものに直接影響するわけではありません。しかし、毎日服用する薬だからこそ、こうしたわずかな違和感がストレスになり、「薬が効いていない」という心理的な感覚(ノセボ効果)につながってしまうことがあります。

特に、味覚や触覚が敏感な方や、長年同じ先発医薬品を服用し続けてきた方は、使用感の変化に戸惑いやすい傾向があります。もしジェネリック医薬品の使用感にどうしても馴染めない場合は、無理に我慢する必要はありません。医師や薬剤師に相談すれば、他のメーカーのジェネリック医薬品に変更したり、先発医薬品に戻したりといった対応が可能です。

供給が不安定になる場合がある

ジェネリック医薬品の普及に伴い、近年顕在化しているのが供給不安定の問題です。ジェネリック医薬品は、一つの有効成分に対して多数の製薬会社が製造・販売に参入します。その結果、価格競争が激化し、採算が合わなくなったメーカーが製造を中止したり、生産量を減らしたりすることがあります。

また、一部のメーカーで製造上の問題(品質問題や行政処分など)が発生すると、その影響で他のメーカーへの需要が集中し、市場全体で品薄状態(出荷調整)に陥ることがあります。睡眠導入剤は生活に直結する薬であるため、いつも服用している薬が突然手に入らなくなると、患者さんの不安は非常に大きくなります。

このような供給不安のリスクは、特定のジェネリック医薬品に限らず、医薬品業界全体が抱える構造的な課題となっています。対策として、特定の薬局を「かかりつけ薬局」として決め、信頼できる薬剤師に薬の管理を任せることが有効です。かかりつけの薬剤師は、患者さんの服用歴を把握しているため、万が一薬が不足した場合でも、代替薬の提案や在庫の確保など、迅速に対応してくれる可能性が高まります。

ジェネリック医薬品への切り替えを検討する際は、こうした供給リスクの可能性も念頭に置き、いざという時に相談できるかかりつけの薬局・薬剤師を見つけておくことをお勧めします。

「ジェネリックは効かない」は本当?その理由を解説

ジェネリック医薬品について最もよく聞かれる不安の声が、「本当に効くのか?」「先発品より効果が劣るのではないか?」というものです。結論から言えば、科学的・制度的には「ジェネリック医薬品が効かない」ということはありません。 しかし、一部の人が「効かない」と感じてしまうのには、いくつかの理由が考えられます。

効果や安全性は国によって保証されている

まず大前提として、ジェネリック医薬品の効果と安全性は、先発医薬品と同等であることが国によって厳格に保証されています。

その根拠となるのが、厚生労働省が定める承認審査のプロセスです。ジェネリック医薬品が承認されるためには、以下の二つの重要な試験をクリアしなければなりません。

- 品質試験:有効成分の含有量、不純物の有無、溶けやすさ(溶出試験)などが、定められた規格に適合しているかを確認する試験です。これにより、製品としての品質が保証されます。

- 生物学的同等性試験:健康な成人に先発医薬品とジェネリック医薬品をそれぞれ服用してもらい、血液中の有効成分の濃度が時間と共にどのように変化するかを比較する試験です。血中濃度の最高値(Cmax)や、体内に吸収された薬の総量(AUC)といった指標を統計学的に解析し、「両者の間に有意な差がない」こと、つまり体内で同等に振る舞うことを証明します。

この「生物学的同等」であるということは、有効成分が作用する部位(睡眠導入剤の場合は脳)に同じように到達し、同じように効果を発揮することを意味します。したがって、「ジェネリック医薬品は有効成分も効果も先発医薬品と同じ」というのが、科学的な事実であり、国の公式な見解です。(参照:厚生労働省、日本製薬工業協会)

この事実を理解することが、ジェネリック医薬品への不要な不信感を払拭する上で非常に重要です。

なぜ「効かない」と感じることがあるのか

国の保証があるにもかかわらず、なぜ一部の人は「ジェネリックは効かない」と感じてしまうのでしょうか。その背景には、主に「心理的な影響」と「ごくわずかな物理的な差」が関係していると考えられています。

プラセボ効果・ノセボ効果という心理的影響

薬の効果は、有効成分による薬理作用だけでなく、患者さんの心理状態にも大きく左右されることが知られています。これをプラセボ効果とノセボ効果と呼びます。

- プラセボ効果(偽薬効果):有効成分を含まない偽薬(プラセボ)を「これは効く薬だ」と信じて服用すると、実際に症状が改善する現象です。「この先生が出してくれた薬だから」「有名なブランドの薬だから」といった信頼感や期待感が、薬の効果をより高める方向に働くことがあります。長年服用してきた先発医薬品に対しては、無意識のうちにこのプラセボ効果が働いている可能性があります。

- ノセボ効果(反偽薬効果):プラセボ効果とは逆に、「この薬は効かないのではないか」「副作用が怖い」といった不信感や不安感が、薬の効果を弱めたり、副作用を強く感じさせたりする現象です。ジェネリック医薬品に対して、「安いから品質が悪いのでは」「偽物みたいだ」といったネガティブな先入観を持っていると、このノセボ効果によって「効き目が弱くなった」と感じてしまうことがあります。

薬の見た目や名前が変わることによる違和感も、このノセボ効果を助長する一因となり得ます。「効かない」という感覚の多くは、この心理的な要因によって引き起こされていると考えられています。

添加物の違いによる吸収のわずかな差

もう一つの理由として、添加物の違いによる「吸収のわずかな差」が挙げられます。

生物学的同等性試験では、血中濃度の推移が統計学的な基準範囲内(一般的に先発品の80%〜125%の範囲)に収まっていれば「同等」と見なされます。これは、治療効果に影響を与えないとされるごくわずかな個人差や測定誤差を許容するための科学的な基準です。

しかし、添加物の違いによって薬の溶け方が微妙に異なり、有効成分の吸収速度に本当にごくわずかな差が生じる可能性はゼロではありません。ほとんどの人にとっては体感できないレベルの差ですが、非常に感受性の高い一部の人では、このわずかな吸収パターンの違いが「効き始めるまでの時間が違う」「効果の切れ方が違う」といった体感の差として認識されることがあります。

ただし、これはあくまで「体感」の違いであり、薬が体内に吸収される総量(AUC)は同等であるため、一晩を通した睡眠改善効果といった治療上の有効性には差がないとされています。もし、こうしたわずかな差が気になる場合は、他のメーカーのジェネリックを試すか、先発品に戻すことで解決することがほとんどです。

睡眠導入剤の種類【作用時間による分類】

睡眠導入剤は、不眠のタイプ(寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝早く目が覚めるなど)に応じて、効果が持続する時間の長さによって使い分けられます。作用時間によって、主に「超短時間作用型」「短時間作用型」「中間作用型」「長時間作用型」の4つに分類されます。

| 作用時間の分類 | 作用持続時間の目安 | 主な適応(不眠のタイプ) | 特徴・注意点 |

|---|---|---|---|

| 超短時間作用型 | 2~4時間 | 入眠障害 | 効き目が早く、翌朝への持ち越しが少ない。健忘の副作用に注意。 |

| 短時間作用型 | 6~8時間 | 入眠障害・中途覚醒 | 睡眠時間全体をカバーしやすい。持ち越しは比較的少ない。 |

| 中間作用型 | 12~24時間 | 中途覚醒・早朝覚醒 | 作用が長く、途中で起きるのを防ぐ。翌日の眠気やふらつきに注意。 |

| 長時間作用型 | 24時間以上 | 早朝覚醒・熟眠障害 | 効果が一日中持続。日中の強い眠気や転倒リスクに注意が必要。 |

超短時間作用型

作用持続時間が2〜4時間と非常に短いタイプの睡眠導入剤です。服用後すぐに効果が現れ、数時間で体内から消失するため、「ベッドに入ってもなかなか寝付けない」という入眠障害に主に使用されます。

メリットは、効果のキレが良いため、翌朝に眠気やだるさが残る「持ち越し効果」が起こりにくい点です。夜間の睡眠だけに作用させたい場合に適しています。

デメリットとしては、作用時間が短すぎるため、夜中に目が覚めてしまう中途覚醒には効果が不十分な場合があります。また、急激に作用するため、服用後の記憶が曖ospital(もうろう状態)や、一時的に記憶がなくなる「健忘」といった副作用が比較的起こりやすいとされています。服用後は速やかに就寝することが重要です。

短時間作用型

作用持続時間が6〜8時間程度のタイプで、一般的な成人の睡眠時間に近いため、現在の睡眠導入剤治療において中心的に使われているものの一つです。

「寝つきが悪い」という入眠障害に加えて、「夜中に何度も目が覚めてしまう」という中途覚醒にも効果が期待できます。超短時間作用型よりも長く効果が続くため、睡眠の質を全体的に改善するのに役立ちます。

超短時間作用型と同様に、比較的持ち越し効果は少ないとされていますが、個人差によっては翌朝に軽い眠気が残ることもあります。

中間作用型

作用持続時間が12〜24時間と比較的長いタイプです。夜中に目が覚める中途覚醒や、「朝早く目が覚めてしまい、二度寝できない」という早朝覚醒に悩む方に適しています。

効果が長く続くため、一度寝付くと朝までぐっすり眠れるという安心感が得られやすいのが特徴です。また、抗不安作用を併せ持つものが多く、不安や緊張が強くて眠れない場合にも用いられます。

注意点として、作用時間が長いため、翌日の午前中まで眠気やふらつき、集中力の低下といった持ち越し効果が出やすい傾向があります。特に高齢者では、ふらつきによる転倒のリスクが高まるため、慎重な投与が必要です。車の運転や危険な機械の操作は避けるべきです。

長時間作用型

作用持続時間が24時間以上と非常に長いタイプです。効果が一日中持続するため、早朝覚醒や熟眠障害だけでなく、日中の強い不安感や緊張を和らげる目的(抗不安薬として)で使われることもあります。

睡眠のリズムが大きく乱れている場合や、他の薬では効果が不十分な重度の不眠症に用いられることがあります。

デメリットは、持ち越し効果が最も強く現れることです。日中の強い眠気、倦怠感、注意力の散漫などが起こりやすく、日常生活への影響が大きくなる可能性があります。転倒のリスクも高いため、使用は特に慎重に判断されます。

睡眠導入剤の種類【作用の仕組みによる分類】

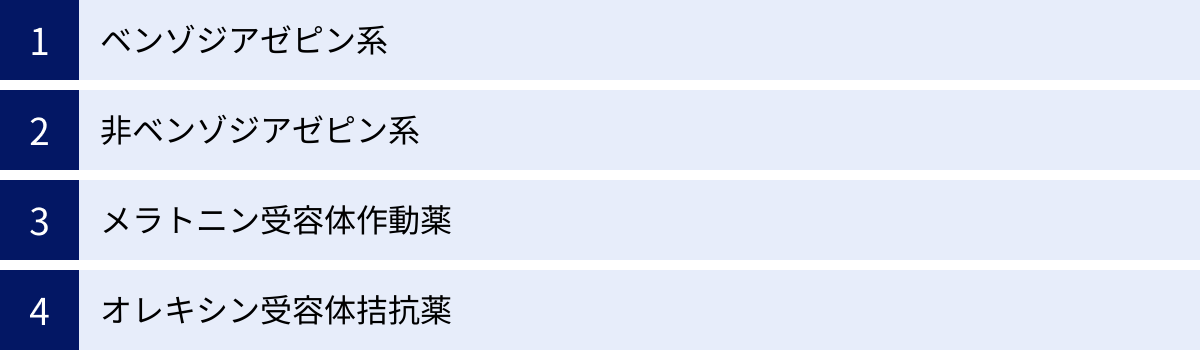

睡眠導入剤は、脳のどの部分に、どのように作用して眠りを誘うかという「作用機序(さようきじょ)」によっても分類されます。作用機序が異なると、効果の現れ方や副作用の傾向も変わってきます。現在、主に使われているのは以下の4つのタイプです。

ベンゾジアゼピン系

古くから使われている歴史のあるタイプの睡眠導入剤です。脳内で神経の興奮を抑える働きを持つ「GABA(ギャバ)」という神経伝達物質の作用を強めることで、脳全体の活動を鎮静化させ、眠りを誘います。

GABAが結合する「GABA-A受容体」には、催眠作用だけでなく、不安を和らげる「抗不安作用」、筋肉の緊張をほぐす「筋弛緩作用」、けいれんを抑える「抗けいれん作用」に関わる部位も存在します。ベンゾジアゼピン系の薬は、これらの部位に広く作用するため、催眠作用以外にも多彩な効果を示します。

メリットは、効果が強力で確実性が高いことです。不安や緊張が強くて眠れない場合には特に有効です。

デメリットは、依存性や耐性(長期間使うと効果が弱まること)、離脱症状(急にやめると不眠や不安が悪化すること)のリスクがある点です。また、筋弛緩作用によるふらつきや転倒、認知機能への影響なども懸念されるため、特に高齢者への使用は慎重に行われます。

非ベンゾジアゼピン系

ベンゾジアゼピン系と同様に「GABA-A受容体」に作用しますが、より催眠作用に特化した部位(ω1サブタイプ)を選択的に刺激するように設計された薬です。1990年代以降に登場し、現在の睡眠導入剤治療の主流となっています。

メリットは、ベンゾジアゼピン系に比べて、抗不安作用や筋弛緩作用が弱いことです。これにより、ふらつきや転倒といった副作用のリスクが軽減されています。また、依存性や耐性のリスクもベンゾジアゼピン系より低いとされています。作用時間が超短時間〜短時間のものが多く、翌朝への持ち越しも比較的少ないのが特徴です。

ただし、副作用が全くないわけではなく、健忘やもうろう状態などが現れることがあるため、服用後の注意は同様に必要です。

メラトニン受容体作動薬

比較的新しいタイプの睡眠導入剤で、これまでのGABAに作用する薬とは全く異なる仕組みで働きます。私たちの体には、睡眠と覚醒のリズムを司る「体内時計」が備わっており、その調整に重要な役割を果たしているのが「メラトニン」というホルモンです。メラトニンは夜になると分泌が増え、自然な眠りを促します。

メラトニン受容体作動薬は、脳内にあるメラトニンの受容体に結合し、メラトニンと同じような働きをすることで、体内時計のリズムを整え、睡眠状態へと移行させます。

メリットは、脳の活動を強制的に抑制するのではなく、生理的な眠りに近い状態で効果を発揮する点です。そのため、依存性が極めて低く、乱用や離脱症状のリスクがほとんどないとされています。ふらつきや健忘といった副作用も起こりにくいのが特徴です。

デメリットは、効果の発現が比較的穏やかで、ベンゾジアゼピン系のような即効性や強い催眠作用は期待できないことです。効果を実感するまでに数週間かかることもあります。

オレキシン受容体拮抗薬

最も新しいタイプの睡眠導入剤です。「眠らせる」のではなく、「覚醒を止める」という逆転の発想で開発されました。脳内には「オレキシン」という覚醒状態を維持・安定させる神経伝達物質が存在します。日中に活発に働き、私たちを眠気から守っています。

オレキシン受容体拮抗薬は、このオレキシンが受容体に結合するのをブロック(拮抗)することで、脳の覚醒システムをオフにし、睡眠状態へと導きます。

メリットは、GABA系薬剤と異なり、依存性や耐性のリスクが低いと考えられている点です。また、筋弛緩作用がほとんどないため、ふらつきや転倒のリスクも少ないとされています。睡眠構造(レム睡眠・ノンレム睡眠のバランス)への影響が少ない、自然な眠りに近い効果が期待できます。

デメリットとしては、一部の人で「悪夢」を見やすくなるという副作用が報告されています。また、効果の強さには個人差があります。

代表的な睡眠導入剤とジェネリック医薬品の例

ここでは、医療現場でよく処方される代表的な睡眠導入剤と、そのジェネリック医薬品の例をいくつかご紹介します。ご自身が服用している薬がどのタイプに分類されるのかを知る参考にしてください。

(※ジェネリック医薬品の名称は「成分名『メーカー名』」となるため、ここでは代表的な成分名で記載します)

| 先発医薬品名 | 一般名(成分名) | 作用の分類 | ジェネリックの有無 |

|---|---|---|---|

| マイスリー | ゾルピデム酒石酸塩 | 非ベンゾジアゼピン系/超短時間作用型 | あり |

| ルネスタ | エスゾピクロン | 非ベンゾジアゼピン系/短時間作用型 | あり |

| レンドルミン | ブロチゾラム | ベンゾジアゼピン系/短時間作用型 | あり |

| ハルシオン | トリアゾラム | ベンゾジアゼピン系/超短時間作用型 | あり |

ゾルピデム(先発品:マイスリー)

非ベンゾジアゼピン系の超短時間作用型睡眠導入剤の代表格です。寝つきの悪さ(入眠障害)に対して非常に効果的で、切れ味が良いため翌朝への持ち越しが少ないのが特徴です。この使いやすさから、世界中で広く使用されています。ジェネリック医薬品も多数のメーカーから発売されており、「ゾルピデム酒石酸塩錠」という名前で処方されます。

エスゾピクロン(先発品:ルネスタ)

非ベンゾジアゼピン系の短時間作用型睡眠導入剤です。入眠障害だけでなく、中途覚醒にも効果が期待できます。比較的新しい薬で、従来の非ベンゾジアゼピン系薬剤よりも依存性がさらに低いとされています。ジェネリック医薬品は「エスゾピクロン錠」として、近年使用が拡大しています。服用後に苦味を感じることがあるのが特徴的な副作用です。

ブロチゾラム(先発品:レンドルミン)

ベンゾジアゼピン系の短時間作用型睡眠導入剤です。古くから実績のある薬で、催眠作用が強く、効果の確実性から根強い人気があります。抗不安作用も併せ持つため、不安で眠れないといった症状にも有効です。ジェネリック医薬品は「ブロチゾラム錠」として広く普及しています。

トリアゾラム(先発品:ハルシオン)

ベンゾジアゼピン系の超短時間作用型睡眠導入剤です。非常に作用が強く、速効性があるため、頑固な入眠障害に対して用いられます。作用時間が短いため持ち越しは少ないですが、効果が強い分、健忘などの副作用には注意が必要です。ジェネリック医薬品は「トリアゾラム錠」として多くのメーカーから供給されています。

ジェネリック医薬品の入手・切り替え方法

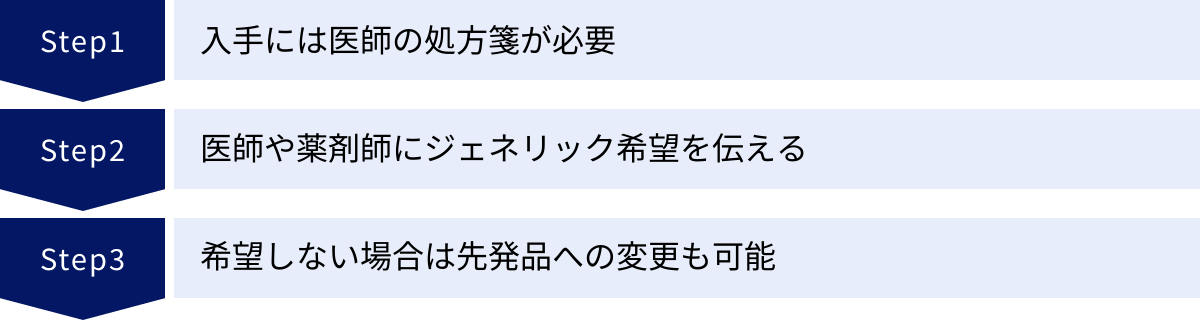

睡眠導入剤のジェネリック医薬品を利用したい場合、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。ここでは、入手から切り替えまでの具体的な方法を解説します。

入手するには医師の処方箋が必要

まず最も重要なことは、睡眠導入剤は、市販薬のように薬局で自由に購入することはできないということです。ベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系の睡眠導入剤は「向精神薬」に指定されており、その使用には専門家である医師の判断が不可欠です。

不眠の悩みがある場合は、自己判断で解決しようとせず、必ず医療機関(精神科、心療内科、またはかかりつけの内科など)を受診してください。医師が診察の上で、不眠の原因や症状に合った薬を判断し、「処方箋」を発行します。この処方箋を薬局に持って行くことで、初めて薬を受け取ることができます。

医師や薬剤師にジェネリックを希望する旨を伝える

ジェネリック医薬品への変更を希望する場合、その意思を伝えるタイミングは主に二つあります。

- 診察時に医師に伝える:

診察の際に、「ジェネリック医薬品を希望します」と直接医師に伝えましょう。「薬代を少しでも抑えたいので」と理由を添えると、医師も理解しやすくなります。 - 薬局で薬剤師に伝える:

医師が処方箋に「変更不可」のサインをしていない限り、患者さんは薬局で先発医薬品かジェネリック医薬品かを選択する権利があります。処方箋を薬剤師に渡す際に、「ジェネリック医薬品はありますか?」「ジェネリックでお願いします」と伝えましょう。薬剤師が在庫の有無を確認し、対応してくれます。

厚生労働省や日本ジェネリック製薬協会などが配布している「ジェネリック医薬品希望カード」や「お薬手帳」の希望シールなどを保険証と一緒に入れておくと、口頭で伝えなくても意思表示ができて便利です。

希望しない場合は先発品への変更も可能

一度ジェネリック医薬品に切り替えた後でも、「やはり先発医薬品に戻したい」と感じることもあるかもしれません。その場合も、いつでも先発医薬品に戻すことが可能です。

ジェネリックを試してみて、使用感に違和感があったり、効果に疑問を感じたりした場合は、我慢せずに次回の診察時に医師に相談してください。「ジェネリックを試してみたのですが、どうも合わないようなので、前の薬に戻してもらえませんか」と伝えれば、ほとんどの場合、快く応じてもらえます。

患者さん自身が納得して治療を続けることが最も大切です。ジェネリック医薬品はあくまで選択肢の一つであり、自分に合わないと感じた場合に無理して使い続ける必要は全くありません。

市販の睡眠改善薬にジェネリックはある?

ドラッグストアなどで手軽に購入できる「睡眠改善薬」がありますが、これらにジェネリック医薬品の概念は存在するのでしょうか。

医療用の睡眠導入剤とは成分が異なりジェネリックの概念はない

結論から言うと、市販の睡眠改善薬には、医療用医薬品における「ジェネリック」という概念は基本的にありません。

その理由は、市販の睡眠改善薬と医療用の睡眠導入剤とでは、含まれている有効成分が全く異なるためです。

- 医療用睡眠導入剤:ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など、脳の睡眠・覚醒中枢に直接作用する成分。

- 市販の睡眠改善薬:主成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」などの抗ヒスタミン薬です。これは本来、アレルギー症状(くしゃみ、鼻水、かゆみなど)を抑えるための成分ですが、その副作用として「眠気」を催す作用があります。この眠気の副作用を主作用として利用したのが、市販の睡眠改善薬です。

市販薬は、あくまで「一時的な不眠症状(寝つきが悪い、眠りが浅い)の緩和」を目的としており、慢性的な不眠症の治療に用いるべきではありません。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)という制度は、医師の処方箋が必要な「医療用医薬品」の中で、先発医薬品の特許が切れたものに対して適用される仕組みです。市販薬(OTC医薬品)には、この先発品・後発品という明確な区別が存在しないため、「ジェネリック」という呼び方はしません。ただし、同じ有効成分(例:ジフェンヒドラミン塩酸塩)を含む製品が、様々な製薬会社から異なる商品名(プライベートブランド品など)で販売されており、価格も様々です。これはジェネリックの仕組みと似ていますが、制度上の定義は異なります。

睡眠導入剤のジェネリックに関するよくある質問

最後に、睡眠導入剤のジェネリック医薬品に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

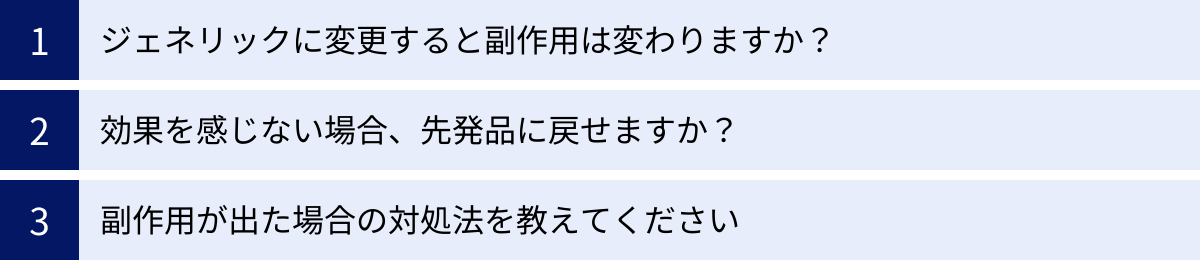

ジェネリックに変更すると副作用は変わりますか?

基本的な副作用は変わりません。 なぜなら、副作用の大部分は「有効成分」の薬理作用によって引き起こされるためです。有効成分が同一である以上、眠気、ふらつき、健忘といった主な副作用の種類や頻度は、先発医薬品とジェネリック医薬品で同等と考えて問題ありません。

ただし、例外的に、添加物の違いによるアレルギー反応(発疹、かゆみなど)が新たに現れる可能性はゼロではありません。 先発品で問題なかったとしても、ジェネリックに変更して皮膚症状などが出た場合は、添加物が原因の可能性がありますので、医師や薬剤師に相談してください。

効果を感じない場合、先発品に戻せますか?

はい、いつでも戻せます。 ジェネリック医薬品を試してみて、「効き目が弱い気がする」「飲み心地が合わない」など、何らかの理由で納得できない場合は、無理に続ける必要はありません。

次回の診察時に、正直にその旨を医師に伝えてください。患者さんの安心と治療の継続が最優先ですので、ほとんどの医師は先発医薬品への再変更に応じてくれます。自分に合った薬を選択する権利は患者さんにありますので、遠慮なく相談しましょう。

副作用が出た場合の対処法を教えてください

睡眠導入剤を服用して、眠気や軽いふらつき以外の気になる症状(強いもうろう状態、記憶が飛ぶ、発疹、息苦しさなど)が現れた場合は、自己判断で様子を見たり、服用を中止したりせず、速やかに処方を受けた医師または薬局の薬剤師に連絡・相談してください。

特に、服用後の行動を全く覚えていない「健忘」や、ろれつが回らない、まっすぐ歩けないといった強い症状が出た場合は、薬が効きすぎている可能性があります。また、頻度は極めて稀ですが、アナフィラキシーショック(重篤なアレルギー反応)や肝機能障害といった重い副作用の初期症状である可能性も否定できません。

安全に治療を続けるためには、「いつもと違う」「これはおかしい」と感じたら、すぐに専門家に相談することが最も重要な対処法です。夜間や休日で連絡が取れない場合は、救急相談窓口などに電話して指示を仰ぐことも検討してください。