「しっかり寝たはずなのに、日中も眠気が取れない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」

現代社会において、このような睡眠に関する悩みを抱える人は少なくありません。仕事や学業、家庭での役割など、日々の生活で求められるパフォーマンスを最大限に発揮するためには、質の高い睡眠が不可欠です。しかし、ストレスや不規則な生活、デジタル機器の普及など、私たちの睡眠を妨げる要因は多岐にわたります。

この記事では、睡眠の質を根本から見直し、快適な眠りを手に入れるための具体的な方法を網羅的に解説します。まず、「睡眠の質を上げる」とは具体的にどういうことなのか、その定義と重要性から紐解いていきます。次に、睡眠不足が心身に及ぼす深刻な影響や、睡眠の質を低下させる主な原因を深く掘り下げ、ご自身の状況と照らし合わせられるようにします。

そして、記事の核心部分として、睡眠の悩みに合わせた快眠グッズの選び方と、カテゴリ別のおすすめグッズを詳しくご紹介します。寝つきが悪い、眠りが浅いといった悩みから、大切な人へのプレゼント選びまで、様々なシーンに対応できる情報を盛り込みました。これらのグッズは、あなたの睡眠環境を劇的に改善する手助けとなるでしょう。

さらに、グッズの活用と並行して実践したい、睡眠の質を高めるための5つの生活習慣についても具体的に解説します。グッズと生活習慣の両面からアプローチすることが、持続的な快眠への最も確実な道筋です。

この記事を最後まで読めば、睡眠に関する正しい知識が身につき、自分に最適な解決策を見つけることができるはずです。質の高い睡眠を手に入れ、心身ともに健やかで活力に満ちた毎日を送りましょう。

目次

睡眠の質を上げるとは?

多くの人が「睡眠時間を確保すること」を睡眠の目標にしがちですが、実は時間と同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが「睡眠の質」です。たとえ8時間ベッドにいたとしても、その中身が伴っていなければ、心身の疲労は十分に回復しません。では、「睡眠の質を上げる」とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか。

睡眠の質とは、一言でいえば「心と体の回復に貢献する、深く安定した眠り」のことです。この質を構成する要素はいくつかありますが、特に重要なのが「睡眠のサイクル」と「睡眠の深さ」です。

私たちの睡眠は、主に「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2つの異なる状態が、約90分から120分の周期で繰り返されています。

- レム睡眠: 身体は休息状態にありますが、脳は活発に動いている浅い眠りです。この間に、日中に得た情報の整理や記憶の定着、感情の整理が行われると考えられています。夢を見るのは、主にこのレム睡眠のときです。

- ノンレム睡眠: 脳の活動が低下し、深い休息状態に入る眠りです。ノンレム睡眠はさらに4つの段階に分かれ、特に最も深い段階(徐波睡眠または深睡眠)が、心身の疲労回復に極めて重要です。この深い眠りの間に、成長ホルモンが分泌され、細胞の修復や免疫機能の強化が行われます。

つまり、睡眠の質が高い状態とは、このレム睡眠とノンレム睡眠のサイクルが安定して繰り返され、特に睡眠前半に現れる深いノンレム睡眠が十分に確保できている状態を指します。

睡眠の質が高いと、私たちの心身には数多くの良い変化が訪れます。まず、脳機能が向上し、集中力や記憶力、判断力が高まります。日中の眠気やだるさがなくなり、仕事や学習の効率が上がるでしょう。また、免疫機能が正常に働くため、風邪などの感染症にかかりにくくなります。

精神面では、感情のコントロールがしやすくなり、ストレスへの耐性が強まります。イライラや不安感が減少し、前向きな気持ちで日々を過ごせるようになるでしょう。さらに、成長ホルモンの分泌が促されることで、肌の新陳代謝(ターンオーバー)が整い、美容面での効果も期待できます。食欲をコントロールするホルモンバランスも整うため、肥満の予防にも繋がるとされています。

一方で、自分の睡眠の質が良いのか悪いのか、客観的に判断するのは難しいかもしれません。以下のような項目に当てはまるかどうか、セルフチェックしてみましょう。

- ベッドに入ってから、なかなか寝付けない(30分以上かかる)

- 夜中に何度も目が覚める

- 予定した起床時刻より、かなり早く目が覚めてしまう

- 朝、目が覚めてもスッキリせず、疲労感が残っている

- 日中に強い眠気を感じることが頻繁にある

これらの項目に一つでも当てはまる場合、睡眠の質が低下している可能性があります。近年では、スマートウォッチや睡眠計測リングなどのデバイスを使って、睡眠時間だけでなく、深い睡眠やレム睡眠の時間、中途覚醒の回数などを可視化することも可能です。こうした客観的なデータを参考に、自身の睡眠パターンを把握するのも有効な手段です。

よくある質問として、「8時間しっかり寝ているのに日中眠いのはなぜ?」というものがあります。これは、睡眠時間は確保できていても、深いノンレム睡眠が不足している、あるいは中途覚醒が多く睡眠が断片化しているなど、質に問題がある典型的な例です。アルコールの摂取や睡眠時無呼吸症候群などが原因となっている可能性も考えられます。

逆に、「短い睡眠でも質が高ければ大丈夫?」という疑問も聞かれます。確かに、睡眠の質を高めることは非常に重要ですが、質だけで必要な睡眠時間を完全に補うことは困難です。特に、記憶の定着などに重要な役割を果たすレム睡眠は、睡眠の後半に多く現れる傾向があります。極端に睡眠時間が短いと、レム睡眠が不足し、学習能力や精神の安定に影響が出る可能性があります。

厚生労働省が策定した「健康づくりのための睡眠ガイド2023」でも、成人は6時間以上の睡眠を推奨しています。(参照:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」)まずは十分な睡眠時間を確保することを土台とし、その上で質を高める努力をすることが、心身の健康を維持するための鍵となります。

まとめると、睡眠の質を上げるということは、単に長く横になることではありません。脳と体の回復に不可欠な「深いノンレム睡眠」を十分に確保し、安定した睡眠サイクルを維持することです。その結果として得られる心身の健康と日中の高いパフォーマンスこそが、私たちが目指すべきゴールと言えるでしょう。

睡眠不足が引き起こす心身への影響

睡眠不足が続くと、日中に眠気を感じたり、頭がぼーっとしたりするのは誰もが経験することです。しかし、睡眠不足の影響はそれだけにとどまりません。一時的なパフォーマンスの低下だけでなく、気づかないうちに心身を蝕み、様々な健康問題のリスクを高める深刻な状態、いわゆる「睡眠負債」が蓄積されていきます。

睡眠負債とは、日々のわずかな睡眠不足が借金のように積み重なっていく状態を指します。1日30分の睡眠不足でも、2週間続けば7時間、つまり一晩徹夜したのと同じくらいの負債が溜まる計算になります。この睡眠負債が、私たちの認知機能、免疫システム、そして精神状態に多大な悪影響を及ぼすのです。

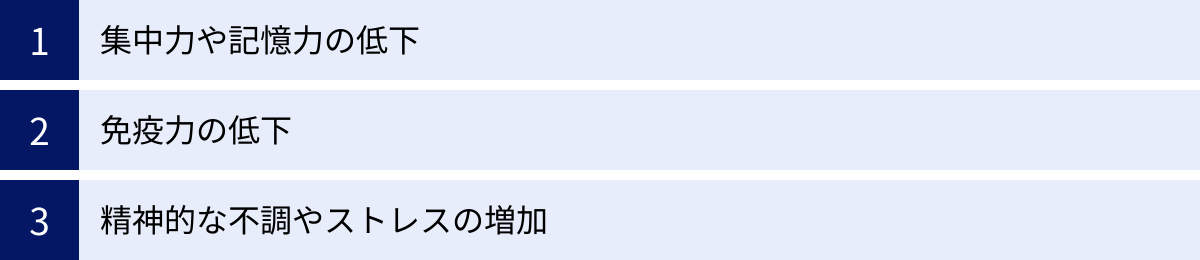

集中力や記憶力の低下

睡眠不足が最も顕著に影響を及ぼすのが、脳の機能です。特に、高度な思考や判断、意思決定を司る「前頭前野」の働きが著しく低下します。

私たちの脳は、日中の活動で様々な老廃物を生み出します。その代表的なものが「アミロイドβ」というタンパク質で、これが過剰に蓄積するとアルツハイマー病のリスクを高めることが知られています。この脳の老廃物は、主に深いノンレム睡眠中に、脳脊髄液によって洗い流されます。睡眠不足によって深い眠りが得られないと、この浄化システムが十分に機能せず、脳内に老廃物が溜まったままになってしまいます。

その結果、翌日の脳はクリアな状態ではなく、いわば「ゴミが溜まった部屋」のような状態で活動を始めなければなりません。これにより、以下のような具体的な問題が発生します。

- 集中力の散漫: 注意を持続させることが難しくなり、仕事や勉強中に他のことに気を取られやすくなります。簡単な作業でもケアレスミスを連発したり、会議の内容が頭に入ってこなかったりします。

- 記憶力の低下: 新しい情報を覚える「記銘」や、覚えた情報を思い出す「想起」の能力が低下します。睡眠中、特にレム睡眠中に行われる記憶の整理と定着が不十分になるため、学習効率が大きく下がります。

- 判断力・遂行機能の低下: 物事の優先順位をつけたり、複雑な問題を解決したり、計画的に行動したりする能力が鈍ります。衝動的な判断を下しやすくなったり、創造的なアイデアが浮かばなくなったりすることもあります。

ある研究では、睡眠時間を6時間に制限した状態が2週間続くと、認知機能のパフォーマンスは、丸二日徹夜した人と同程度まで低下することが示されています。さらに深刻なのは、被験者自身はそのパフォーマンス低下に気づいていない、つまり「慣れてしまった」と感じている点です。自覚のないまま、私たちの能力は確実に蝕まれていくのです。

免疫力の低下

睡眠は、体を病原体から守る免疫システムを維持するために不可欠な役割を担っています。睡眠中、特に深いノンレム睡眠中に、免疫系を活性化させる「サイトカイン」というタンパク質が盛んに産生・放出されます。サイトカインは、ウイルスや細菌に感染した細胞を攻撃する免疫細胞(T細胞やNK細胞など)の働きを助ける重要な物質です。

睡眠不足が続くと、このサイトカインの産生が減少し、免疫システムの機能が全体的に低下してしまいます。具体的には、以下のような影響が現れます。

- 感染症への抵抗力低下: ウイルスや細菌に対する抵抗力が弱まり、風邪やインフルエンザなどにかかりやすくなります。ある研究では、睡眠時間が7時間未満の人は、8時間以上の人に比べて風邪をひくリスクが約3倍も高かったという報告があります。

- 病気の回復遅延: いったん病気にかかると、免疫システムの働きが弱まっているため、回復に時間がかかるようになります。

- ワクチン効果の低下: 睡眠不足の状態では、ワクチンを接種しても十分な抗体が作られにくくなることが分かっています。予防接種の効果を最大限に引き出すためにも、接種前後は十分な睡眠をとることが推奨されます。

つまり、睡眠は天然の免疫増強剤とも言える存在です。日々の睡眠を疎かにすることは、自ら病気にかかりやすい体を作っているのと同じことなのです。

精神的な不調やストレスの増加

睡眠と心の健康は、密接に結びついています。睡眠不足は、脳内の感情を司る領域のバランスを崩し、精神的な不調やストレスの増加に直結します。

私たちの脳には、恐怖や不安といった情動的な反応を処理する「扁桃体」という部位があります。通常、この扁桃体の活動は、理性を司る前頭前野によって適切にコントロールされています。しかし、睡眠不足になると前頭前野の機能が低下するため、扁桃体が過剰に活動しやすくなります。

その結果、些細なことでイライラしたり、不安を感じやすくなったり、感情の起伏が激しくなったりします。普段なら冷静に対処できるようなことにも、過剰にネガティブな反応を示してしまうのです。

さらに、睡眠不足はストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌リズムを乱します。コルチゾールは通常、朝に最も多く分泌されて覚醒を促し、夜にかけて減少していきます。しかし、睡眠不足が続くと夜間でもコルチゾールの値が高いままとなり、心身が常に緊張した「闘争・逃走モード」に陥りやすくなります。これが慢性的なストレス状態を引き起こし、さらなる不眠を招くという悪循環に繋がります。

長期的な睡眠不足は、うつ病や不安障害といった精神疾患の発症リスクを高めることも知られています。実際に、うつ病患者の約9割が何らかの睡眠障害を抱えているとされており、不眠がうつ病の初期症状として現れることも少なくありません。

このように、睡眠不足は単なる眠気の問題ではなく、私たちの認知能力、身体の抵抗力、そして精神の安定性を根底から揺るがす深刻なリスクです。健康で充実した生活を送るためには、睡眠を最優先事項の一つとして捉え、その量と質を確保するための具体的な対策を講じることが不可欠と言えるでしょう。

睡眠の質が下がる主な原因

多くの人が質の高い睡眠を求めているにもかかわらず、なぜ眠れないのでしょうか。その原因は一つではなく、現代生活に潜む様々な要因が複雑に絡み合っています。ここでは、睡眠の質を低下させる代表的な4つの原因を掘り下げ、それぞれのメカニズムと背景を解説します。ご自身の生活習慣を振り返り、当てはまるものがないか確認してみましょう。

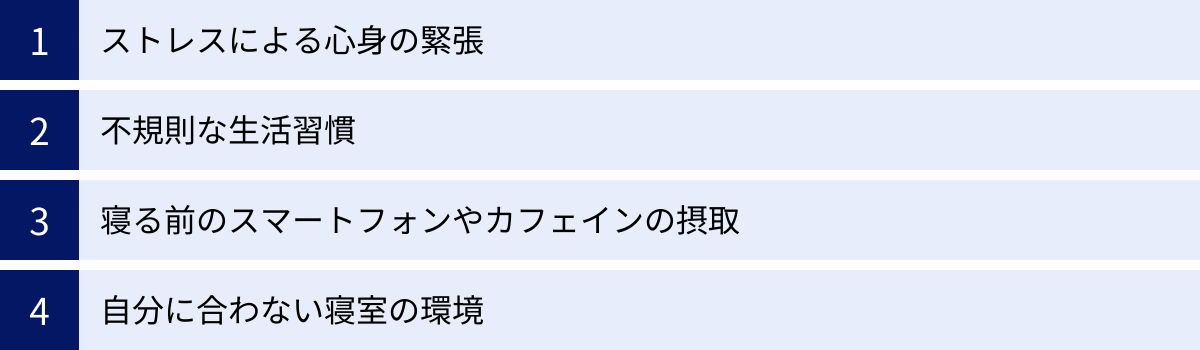

ストレスによる心身の緊張

現代社会において、ストレスは睡眠の質を妨げる最大の要因の一つです。仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、経済的な不安など、様々なストレスにさらされると、私たちの体は常に臨戦態勢に入ってしまいます。

この状態を司っているのが「自律神経」です。自律神経には、体を活動的にする「交感神経」と、リラックスさせる「副交感神経」の2種類があります。日中は交感神経が優位に働き、夜になってリラックスする時間帯になると副交感神経が優位に切り替わることで、自然な眠りへと誘われます。

しかし、強いストレスを感じていると、夜になっても交感神経が活発なままになり、副交感神経への切り替えがスムーズに行われません。その結果、心拍数や血圧、体温が下がらず、心も体も興奮・緊張状態が続いてしまいます。ベッドに入っても頭の中は仕事のことでいっぱいで、考えが巡って眠れない、という経験は多くの人がしているでしょう。これが、ストレスによる入眠困難の典型的なメカニズムです。

さらに、ストレスは「コルチゾール」というホルモンの分泌を促します。コルチゾールは「ストレスホルモン」とも呼ばれ、体を覚醒させる働きがあります。本来は朝方に分泌のピークを迎え、夜には減少するはずのコルチゾールが、慢性的なストレスによって夜間も高いレベルで分泌され続けると、脳が覚醒したままになり、深い眠りを妨げてしまうのです。ストレスが不眠を招き、不眠がさらなるストレスを生むという悪循環に陥りやすいのが、この原因の厄介な点です。

不規則な生活習慣

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が、睡眠と覚醒のリズム、ホルモン分泌、体温調節などをコントロールしています。睡眠の質を高めるには、この体内時計を正常に保つことが極めて重要です。

しかし、以下のような不規則な生活習慣は、体内時計を簡単に狂わせてしまいます。

- 平日と休日の起床・就寝時刻のズレ: 平日の睡眠不足を補おうと、休日に昼過ぎまで寝てしまう「寝だめ」は、体内時計を大きく乱す原因です。これは、毎週時差ボケを経験しているようなもので、「社会的ジェットラグ」とも呼ばれます。体内時計が後ろにずれることで、日曜の夜に寝付けなくなり、月曜の朝がつらくなるという悪循環を生み出します。

- 夜勤やシフト勤務: 勤務時間が変動する職業では、体内時計を一定に保つことが難しく、睡眠障害に繋がりやすいことが知られています。

- 食事時間の乱れ: 朝食を抜いたり、深夜に食事を摂ったりすることも、消化器官などにある末梢時計を狂わせ、全体の睡眠リズムに影響を与えます。

体内時計が乱れると、眠りを誘うホルモンである「メラトニン」が適切なタイミングで分泌されなくなります。その結果、寝たい時間に眠れず、起きなければいけない時間に起きられないという事態に陥り、睡眠の質は著しく低下します。毎日同じ時間に起きて朝日を浴びることが、体内時計をリセットし、安定させるための最も効果的な方法です。

寝る前のスマートフォンやカフェインの摂取

便利な現代のテクノロジーや嗜好品も、使い方を誤ると睡眠の強力な妨害者となります。特に問題となるのが、寝る前のスマートフォン利用と、カフェインやアルコールの摂取です。

- スマートフォンやPCのブルーライト: スマートフォンやPC、タブレットの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる波長の光で、脳に「今は昼間だ」という誤った信号を送ります。これにより、自然な眠りを促すホルモンであるメラトニンの分泌が強力に抑制されてしまいます。就寝前にベッドの中でSNSをチェックしたり、動画を見たりする習慣は、自ら眠りを遠ざけている行為に他なりません。また、画面から得られる情報が脳を興奮させ、交感神経を優位にしてしまうという側面もあります。

- カフェイン: コーヒー、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。カフェインは、脳内で眠気を引き起こす物質「アデノシン」の働きをブロックすることで、眠気を感じさせなくします。カフェインの効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分ほどで現れ、その半減期(体内の量が半分になるまでの時間)は約4〜6時間とされています。つまり、夕方以降にコーヒーを飲むと、就寝時間になってもカフェインの覚醒作用が体内に残っており、寝つきを悪くしたり、眠りを浅くしたりする原因となります。

- アルコール: 「寝酒」としてアルコールを飲む習慣がある人もいますが、これは睡眠の質を著しく低下させる危険な行為です。アルコールは確かに入眠を促進する効果がありますが、それは一時的なものです。アルコールが体内で分解される過程で「アセトアルデヒド」という覚醒作用のある物質が生成されるため、睡眠の後半で目が覚めやすくなります(中途覚醒)。また、アルコールには利尿作用があるため夜中にトイレで起きる原因にもなり、深いノンレム睡眠を妨げ、全体として睡眠を断片化させてしまいます。

自分に合わない寝室の環境

見落とされがちですが、寝室の環境も睡眠の質を大きく左右する重要な要素です。私たちは睡眠中、無防備な状態になるため、少しの不快な刺激でも眠りが妨げられることがあります。

- 光: 脳はまぶたを閉じていても光を感知します。豆電球や常夜灯、カーテンの隙間から漏れる街灯など、わずかな光でもメラトニンの分泌を抑制し、眠りを浅くすることが分かっています。理想的な寝室は、完全に真っ暗な状態です。

- 音: 時計の秒針の音、家族の生活音、外の交通音など、睡眠中の騒音は中途覚醒の原因となります。特に、自分では意識していなくても、脳が音に反応して浅い眠りの状態になってしまうことがあります。

- 温度と湿度: 暑すぎたり寒すぎたりする環境では、快適な睡眠は得られません。体温調節のために体が余計なエネルギーを使い、眠りが浅くなってしまいます。一般的に、快適な睡眠のための寝室環境は、室温25〜28℃程度、湿度50〜60%程度が目安とされています。季節に合わせてエアコンや加湿器・除湿器を適切に使い、寝具で微調整することが大切です。

- 合わない寝具: 特に枕とマットレスは睡眠の質に直結します。高さや硬さが合わない枕は、首や肩に負担をかけ、コリや痛みを引き起こします。これが不快感となって寝付きを悪くしたり、夜中に目覚める原因になったりします。また、硬すぎる、あるいは柔らかすぎるマットレスは、理想的な寝姿勢(立っている時と同じように背骨が自然なS字カーブを描く状態)を保てず、腰痛の原因となります。寝返りがスムーズに打てないと、血行不良や体の一部への圧力集中を招き、睡眠の質を低下させます。

これらの原因は、一つだけでなく複数が絡み合って睡眠の問題を引き起こしていることが少なくありません。まずは自身の生活を見直し、どの要因が睡眠を妨げているのかを特定することが、効果的な対策への第一歩となります。

【悩み別】快眠グッズの選び方

睡眠の質を高めるためには、生活習慣の改善が基本となりますが、自分に合った快眠グッズを取り入れることで、より効果的に、そして快適に睡眠環境を整えられます。しかし、市場には多種多様なグッズがあり、どれを選べば良いか迷ってしまうことも多いでしょう。ここでは、具体的な睡眠の悩み別に、最適なグッズの選び方のポイントを解説します。

| 悩み | おすすめのグッズカテゴリ | 選び方のポイント |

|---|---|---|

| 寝つきが悪い | アロマ、入浴剤、ヒーリング音楽 | 副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせるもの |

| 眠りが浅い | アイマスク、耳栓、遮光カーテン、マットレス | 外部の刺激を遮断し、快適な寝姿勢を維持するもの |

| 肩こり・首の痛み | 枕、マットレス | 自分の体型・寝姿勢に合い、体圧を適切に分散させるもの |

| 手足の冷え | 入浴剤、レッグウォーマー、ハーブティー | 血行を促進し、体を内と外から温めるもの |

| プレゼント | パジャマ、アロマグッズ、入浴剤セット | 消耗品やデザイン性の高い、少し贅沢なアイテム |

寝つきが悪い人向け

ベッドに入ってもなかなか眠れない、考え事が頭を巡ってしまうという「入眠困難」タイプの人は、心と体を「活動モード」から「休息モード」へスムーズに切り替えることが課題です。交感神経が優位になっている状態を鎮め、副交感神経を優位にするためのグッズが効果的です。

- 選び方のポイント: 五感に働きかけ、リラックスを促すアイテムを選びましょう。

- 香り(嗅覚): アロマディフューザーやピローミストがおすすめです。特にラベンダー、カモミール、ベルガモット、サンダルウッドなどの香りは、鎮静作用があり、心身をリラックスさせる効果が高いとされています。火を使わないタイプであれば、就寝中も安心して使えます。

- 温かさ(触覚): 就寝90分前の入浴は、深部体温を一度上げ、その後の低下によって自然な眠気を誘います。この効果を高めるため、リラックス効果のある香りの入浴剤や、血行を促進するエプソムソルトなどを活用しましょう。

- 光・音(視覚・聴覚): ヒーリングミュージックや自然音を流すガジェットも有効です。また、暖色系の穏やかな光を放つ間接照明は、リラックスした雰囲気を作り出し、メラトニンの分泌を妨げません。

眠りが浅く途中で起きてしまう人向け

寝付くことはできても、夜中に何度も目が覚めてしまう「中途覚醒」タイプの人は、睡眠を妨げる外部からの刺激を徹底的に遮断し、睡眠中の快適性を維持することが重要です。わずかな光や物音、身体的な不快感が覚醒の引き金になっている可能性があります。

- 選び方のポイント: 睡眠環境を理想的な状態に近づけるためのグッズを選びましょう。

- 光の遮断: 完全な暗闇を作るために、遮光性の高いアイマスクや、遮光等級1級のカーテンは必須アイテムです。アイマスクは、目元に圧迫感のない立体型や、肌触りの良いシルク製などがおすすめです。

- 音の遮断: 生活音や交通音が気になる場合は、遮音性の高い耳栓が役立ちます。自分の耳の形にフィットするフォームタイプや、繰り返し使えるシリコンタイプなどがあります。完全に音を遮断するのが不安な場合は、「ホワイトノイズ」を流すマシンも有効です。ホワイトノイズは、他の物音をかき消し、脳をリラックスさせる効果があると言われています。

- 快適な寝姿勢の維持: 寝返りを打った際の違和感や、マットレスの不快感が原因で目が覚めることもあります。体圧分散性に優れ、自然な寝姿勢をサポートするマットレスへの見直しも検討しましょう。

肩こりや首の痛みが気になる人向け

朝起きたときに首や肩が凝っている、痛みを感じるという人は、睡眠中の姿勢に問題がある可能性が高いです。特に、自分に合わない枕を使っていることが主な原因と考えられます。

- 選び方のポイント: 理想的な寝姿勢、つまり「立っている時と同じように、首から背骨にかけて自然なS字カーブを保てる」枕を選ぶことが最も重要です。

- 高さのチェック: 仰向けに寝たときに、顔の角度が5度前後に傾くのが理想的です。高すぎると首が前に曲がり、低すぎると頭が下がりすぎて、どちらも首や肩に負担がかかります。横向きに寝る場合は、肩幅を考慮し、頭から背骨が一直線になる高さが必要です。高さ調整が可能な枕を選ぶと、微調整ができて安心です。

- 素材と硬さ: 低反発ウレタンは頭の形に合わせて沈み込み、フィット感が高いのが特徴です。高反発素材は、反発力で頭を支え、寝返りが打ちやすいというメリットがあります。そば殻やパイプは通気性に優れています。これは好みの問題も大きいですが、首をしっかり支えてくれる適度な硬さがあるものを選びましょう。

- マットレスとの相性: 枕選びはマットレスとのバランスも重要です。柔らかいマットレスに寝ている場合は、体が沈む分、低めの枕が合う傾向があります。可能であれば、専門の店舗でフィッティングしてもらうのが最も確実です。

手足の冷えで眠れない人向け

特に女性に多い悩みですが、手足が冷たくてなかなか寝付けないという人は、血行不良が原因です。手足の末端の血管が収縮し、体の中心部の熱(深部体温)がうまく放出されないため、眠気が訪れにくくなっています。

- 選び方のポイント: 体を内側と外側から効率的に温め、血行を促進するグッズを選びましょう。

- 体を外から温める: 就寝前に体を温める入浴はもちろん、就寝中も足元の冷えを防ぐことが大切です。締め付けの少ない天然素材(シルクやコットン)の靴下や、ふくらはぎまで温めるレッグウォーマーがおすすめです。ただし、温めすぎて汗をかくと、それが冷えて逆に体を冷やす原因になるので、通気性の良い素材を選ぶことが重要です。

- 体を内から温める: 就寝前に、体を温める効果のあるノンカフェインのハーブティーを飲むのも良い方法です。ジンジャー(生姜)やシナモンは血行促進効果が期待できます。カモミールティーはリラックス効果も高く、一石二鳥です。

プレゼント用に選びたい場合

お世話になっている人や大切な人に、日々の疲れを癒してほしいという気持ちを込めて快眠グッズを贈るのは、とても素敵なアイデアです。プレゼント選びで重要なのは、相手の好みに左右されにくく、自分ではなかなか買わないような「ちょっとした贅沢感」のあるアイテムを選ぶことです。

- 選び方のポイント:

- 消耗品: 入浴剤やバスソルトのギフトセット、ハーブティーのアソートメントなどは、万が一好みに合わなくても相手に負担をかけにくく、気軽に贈れます。見た目もおしゃれなパッケージのものが多いので、プレゼントに最適です。

- デザイン性の高いアイテム: アロマディフューザーやピローミスト、肌触りの良い高級パジャマなどは、実用性に加えてインテリアやファッションとしての楽しみも提供できます。パジャマは、吸湿性・放湿性に優れたシルクやオーガニックコットンのような上質な素材で、締め付けのないゆったりとしたデザインのものを選ぶと喜ばれるでしょう。

- 避けるべきアイテム: 枕やマットレスは、個人の体型や好みが非常に強く反映されるため、サプライズプレゼントには不向きです。良かれと思って贈っても、相手の体に合わなければ逆に健康を損なう原因になりかねません。もし贈りたい場合は、一緒に店舗へ行って選ぶか、オーダーメイドのギフト券などを検討しましょう。

【カテゴリ別】睡眠不足解消におすすめの人気グッズ

ここでは、前章で解説した選び方を踏まえ、睡眠不足解消に役立つ人気のグッズをカテゴリ別に具体的に紹介します。それぞれのグッズが持つ特徴や効果を理解し、ご自身の悩みやライフスタイルに最適なアイテムを見つけるための参考にしてください。特定の製品名ではなく、アイテムの種類とその選び方のポイントに焦点を当てて解説します。

香りでリラックス|アロマ・お香

香りは、脳の感情や記憶を司る部分に直接働きかけるため、心身をリラックスモードに切り替えるのに非常に効果的です。寝室を心地よい香りで満たすことで、一日の緊張を解きほぐし、穏やかな眠りへと誘います。

- アイテム例:

- アロマディフューザー: 超音波で水を振動させてミストを発生させるタイプが主流です。熱を使わないため、エッセンシャルオイル本来の香りを楽しめ、火事の心配もなく安全です。タイマー機能やライト機能が付いているものも多く、間接照明としても活躍します。

- アロマストーン/ウッド: 素焼きの石や木にエッセンシャルオイルを数滴垂らすだけで、手軽に香りを楽しめます。電源不要で場所を選ばず、枕元やデスクなどパーソナルな空間を香らせるのに最適です。

- ピローミスト: 枕やシーツに直接スプレーするタイプのフレグランスです。寝返りを打つたびにふんわりと香り、リラックス効果を持続させます。

- エッセンシャルオイル(精油): 睡眠におすすめの代表的な香りは、鎮静作用で知られる「ラベンダー」、不安を和らげる「ベルガモット」、心を穏やかにする「カモミール・ローマン」、深いリラックスをもたらす「サンダルウッド」などです。複数をブレンドして自分好みの香りを作るのも良いでしょう。

- お香: ゆらぐ煙と和の香りが、瞑想的な静けさをもたらします。就寝前に短時間焚いて、部屋に香りを残す使い方がおすすめです。火の取り扱いには十分注意が必要です。

光と音を遮断|アイマスク・耳栓

睡眠の質を低下させる大きな要因である「光」と「音」。これらを物理的に遮断することで、脳を不要な刺激から守り、深く安定した睡眠環境を作り出します。

- アイテム例:

- 立体型アイマスク: 目の周りに空間ができるように設計されており、眼球への圧迫感がなく、瞬きも自由にできます。メイクが崩れにくいのも女性には嬉しいポイントです。遮光性を重視するなら、顔の凹凸にフィットする大きめのサイズを選びましょう。

- ホットアイマスク: 使い捨てタイプや、電子レンジで温めるタイプがあります。目元をじんわりと温めることで血行が促進され、眼精疲労の緩和とリラックス効果が期待できます。

- 高性能耳栓: 騒音レベル(dB)に応じて遮音性能が示されているものもあります。素材は、耳の穴の形に合わせて変形するフォームタイプ(遮音性高)、洗って繰り返し使えるシリコンタイプ(快適性・耐久性)などがあります。まずは様々なタイプを試せるお試しセットから始めるのもおすすめです。

- デジタル耳栓・ノイズキャンセリングイヤホン: 全ての音を遮断するのではなく、人の声は聞こえるようにしつつ、空調音や機械音といった環境騒音だけを低減させるデバイスです。完全な無音が苦手な人や、家族の呼びかけには応じたい場合に適しています。

体を芯から温める|入浴剤・バスソルト

就寝前の入浴は、スムーズな入眠に不可欠な「深部体温の低下」を促すための重要な儀式です。入浴剤やバスソルトは、その効果をさらに高め、バスタイムを至福のリラックス時間に変えてくれます。

- アイテム例:

- エプソムソルト: 成分は「硫酸マグネシウム」。マグネシウムは皮膚から吸収され、筋肉の弛緩や血行促進を助けると言われています。体を芯から温める効果が高く、湯冷めしにくいのが特徴です。

- 炭酸ガス系入浴剤: お湯に溶けると炭酸ガスが発生し、それが皮膚に吸収されることで血管を拡張させ、血行を促進します。疲労回復や肩こり・腰痛の緩和に効果的です。

- ハーブ入りバスバッグ: ドライハーブが入った布袋をお風呂に入れるタイプ。カモミールやラベンダーなど、リラックス効果の高いハーブの自然な香りと効能を存分に楽しめます。

- バスオイル: お湯に入れると乳化し、肌に潤いのヴェールを作ります。保湿効果が高く、湯上がりの乾燥を防ぎます。アロマ効果も期待でき、優雅なバスタイムを演出します。

快適な寝姿勢をサポート|枕・マットレス

睡眠中の体の負担を軽減し、質の高い休息を得るためには、寝具、特に枕とマットレスへの投資が最も効果的です。一日の約3分の1を過ごす場所だからこそ、妥協せずに選びたいアイテムです。

- アイテム例:

- 高さ調整可能枕: 内部のシートや素材を出し入れすることで、ミリ単位での高さ調整が可能な枕です。その日の体調やマットレスとの相性に合わせて最適な高さにできるため、失敗が少ないのが魅力です。

- 横向き寝用枕: 横向きで寝ることが多い人向けに、肩幅を考慮した高さがあり、首と肩の隙間をしっかり埋めるように設計されています。

- 体圧分散マットレス: 低反発や高反発のウレタンフォーム、ポケットコイルなど、様々な素材があります。体にフィットして圧力のかかる部分(肩や腰)を分散させ、血行を妨げずに理想的な寝姿勢を保つことが目的です。寝返りのしやすさも重要なポイントです。ショールームなどで実際に寝てみて、自分の体に合うものを選びましょう。

心地よい肌触り|パジャマ・ルームウェア

寝る時に着るものは、単なる衣服ではありません。肌触りや機能性が、睡眠の快適性を大きく左右します。スウェットやジャージではなく、睡眠に特化したパジャマを選ぶことで、眠りの質は格段に向上します。

- アイテム例:

- シルクパジャマ: 人間の肌に近いアミノ酸で構成されており、肌触りが非常になめらかです。吸湿性・放湿性に優れているため、夏は涼しく、冬は暖かく、一年を通して快適な湿度を保ちます。

- コットンパジャマ: 吸水性が高く、汗をしっかり吸い取ってくれます。特に二重、三重になったガーゼ素材のパジャマは、空気を多く含んで柔らかく、通気性と保温性のバランスに優れています。

- 機能性リカバリーウェア: 特殊な繊維が練り込まれており、血行促進や疲労回復をサポートするとされるウェアです。スポーツ選手などが愛用することでも知られています。

体の内側から整える|ハーブティー・サプリメント

体の外側からのアプローチに加え、内側からリラックスを促したり、睡眠に必要な栄養素を補ったりすることも有効な手段です。

- アイテム例:

- カモミールティー: 「母なるハーブ」とも呼ばれ、古くから鎮静作用や安眠効果があることで知られています。リンゴに似た優しい香りが特徴です。

- バレリアンティー: 「眠りのハーブ」として知られ、より強力な鎮静効果が期待されますが、独特の香りがあるため好みが分かれます。

- 睡眠サポートサプリメント: GABA(ギャバ)、グリシン、L-テアニンといったアミノ酸は、リラックス効果や睡眠の質を深める効果が報告されています。これらを配合したサプリメントも市販されていますが、あくまで食事の補助として捉え、頼りすぎないことが大切です。使用する際は、推奨される摂取量を守りましょう。

睡眠をデータで管理|快眠ガジェット

最新のテクノロジーを活用して、自分の睡眠を客観的に把握し、改善に役立てるガジェットも人気を集めています。

- アイテム例:

- スマートウォッチ/睡眠計測リング: 腕や指に装着するだけで、睡眠時間、深い睡眠・浅い睡眠・レム睡眠の割合、心拍数、中途覚醒回数などを自動で記録・分析してくれます。自分の睡眠パターンを可視化することで、課題が明確になり、対策を立てやすくなります。

- 光目覚まし時計: 設定した時刻になると、太陽光に近い強い光を放つことで、自然な目覚めを促します。体内時計をリセットし、セロトニンの分泌を助けるため、特に朝起きるのが苦手な人におすすめです。

- ホワイトノイズマシン: 「ザー」というような単調な音を流し続けることで、突発的な物音をかき消し、脳がリラックスしやすい環境を作ります。

これらのグッズを上手に組み合わせることで、あなただけの最高の睡眠環境を構築することができるでしょう。

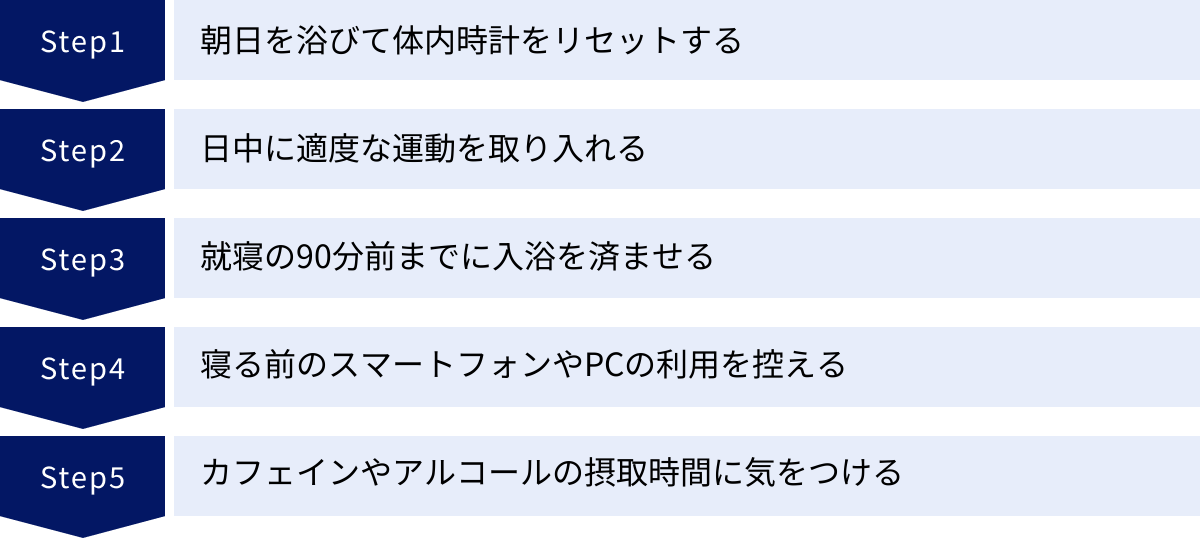

グッズと併用したい!睡眠の質を高める5つの習慣

快眠グッズは睡眠の質を高めるための強力なサポーターですが、その効果を最大限に引き出し、根本的な睡眠改善を成し遂げるためには、日々の生活習慣を見直すことが不可欠です。グッズという「ハードウェア」と、生活習慣という「ソフトウェア」の両輪を回すことで、持続可能で質の高い睡眠が実現します。ここでは、今日からすぐに実践できる5つの重要な習慣を紹介します。

① 朝日を浴びて体内時計をリセットする

睡眠の質を高める一日は、前の日の夜ではなく、その日の朝から始まっています。私たちの体に備わっている体内時計(サーカディアンリズム)は、厳密には24時間より少し長い周期を持っているため、毎日リセットして地球の自転周期に合わせる必要があります。そのリセットボタンの役割を果たすのが「朝日」です。

- メカニズム: 朝の光、特に太陽光に含まれるブルーライトを網膜が感知すると、その信号が脳の視交叉上核という体内時計の中枢に届きます。これにより、体内時計がリセットされ、精神を安定させ幸福感を高める神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活発になります。このセロトニンは、日中の活動をサポートするだけでなく、約14〜16時間後に、眠りを誘うホルモン「メラトニン」に作り替えられます。つまり、朝にしっかりセロトニンを分泌させておくことが、夜の快眠のための重要な仕込みとなるのです。

- 実践方法:

- 起床後1時間以内に、15分から30分程度、太陽の光を浴びることを習慣にしましょう。

- 直接日光を浴びる必要はなく、窓際で過ごしたり、ベランダに出たりするだけでも効果があります。通勤・通学時に意識的に少し歩くだけでも十分です。

- 曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりはるかに強いため、外に出て光を浴びることが重要です。

- 休日も平日と同じ時刻に起き、朝日を浴びることで、体内時計の乱れ(社会的ジェットラグ)を防ぎ、週明けの不調を予防できます。

② 日中に適度な運動を取り入れる

日中に体を動かすことは、夜の睡眠の質を向上させるための非常に効果的な方法です。運動には、心身に心地よい疲労感をもたらし、ストレスを解消する効果があります。

- メカニズム:

- 深部体温の上昇: 運動をすると、体温、特に体の中心部の「深部体温」が一時的に上昇します。私たちの体は、この深部体温が低下する過程で眠気を感じるようにできています。日中に運動で体温を上げておくことで、夜にかけての体温低下の勾配が大きくなり、よりスムーズで深い眠りに入りやすくなります。

- ストレス解消: ウォーキングやジョギングなどのリズミカルな運動は、セロトニンの分泌を促し、気分をリフレッシュさせ、ストレスの軽減に繋がります。ストレスが原因で寝付けない人には特に有効です。

- 実践方法:

- 激しいトレーニングである必要はありません。早歩きのウォーキング、軽いジョギング、サイクリングといった有酸素運動を、1回30分程度、週に数回行うのがおすすめです。

- 運動する時間帯は、夕方(就寝の3〜4時間前)が最も効果的とされています。この時間帯の運動は、就寝時にちょうど深部体温が下がるタイミングと重なり、寝つきを良くします。

- 注意点: 就寝直前の激しい運動は、交感神経を刺激して体を興奮状態にし、体温を上げてしまうため逆効果です。寝る前に行う場合は、ストレッチやヨガなど、心身をリラックスさせる軽いものに留めましょう。

③ 就寝の90分前までに入浴を済ませる

一日の終わりに湯船に浸かることは、日本人にとってなじみ深いリラックス法ですが、これも睡眠の質を高める科学的な根拠に基づいた習慣です。

- メカニズム: 入浴によって一時的に上昇した深部体温が、お風呂から上がった後に急速に低下していきます。この深部体温の急な下降が、脳に「眠る時間だ」という強力なサインを送るのです。この効果を最大限に利用するためには、入浴のタイミングと方法が重要になります。

- 実践方法:

- 就寝したい時刻の約90分前に入浴を済ませるのが理想的です。これにより、ベッドに入る頃にちょうど深部体温が下がり始め、スムーズに入眠できます。

- お湯の温度は、38〜40℃程度のぬるめのお湯に、15分程度ゆっくり浸かるのがおすすめです。熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激し、体を覚醒させてしまうため避けましょう。

- 入浴剤のセクションで紹介したような、リラックス効果のある香りの入浴剤やエプソムソルトなどを活用すると、相乗効果が期待できます。

④ 寝る前のスマートフォンやPCの利用を控える

現代人にとって最も難しい習慣の一つかもしれませんが、その効果は絶大です。寝る前のデジタルデトックスは、質の高い睡眠を取り戻すための鍵となります。

- メカニズム:

- ブルーライトの影響: スマートフォンやPCの画面から発せられるブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制します。これにより、脳が覚醒し、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。

- 情報による脳の興奮: SNSの通知、仕事のメール、刺激的な動画など、画面から得られる情報は脳を興奮させ、交感神経を優位にします。リラックスして眠りにつくべき時間に、脳を活動モードにしてしまうのです。

- 実践方法:

- 最低でも就寝の1時間前、できれば2時間前にはスマートフォンやPCの利用を終えることを目標にしましょう。

- 寝室にはスマートフォンを持ち込まない「デジタル・門限」ルールを作るのが効果的です。目覚まし時計は、スマホのアラームではなく専用のものを用意しましょう。

- どうしても利用する必要がある場合は、画面の明るさを最低限にし、ブルーライトカット機能(ナイトシフトモードなど)を必ずオンにしましょう。しかし、最も効果的なのは「使わない」ことです。

⑤ カフェインやアルコールの摂取時間に気をつける

コーヒーや緑茶、アルコールは多くの人にとって生活の一部ですが、睡眠への影響を正しく理解し、摂取する時間や量をコントロールすることが重要です。

- メカニズム:

- カフェイン: 覚醒作用があり、その効果は数時間持続します。カフェインの血中濃度が半分になるまでの時間(半減期)は個人差がありますが、約4〜6時間と言われています。つまり、午後3時に飲んだコーヒーのカフェインは、夜9時になってもまだ4分の1が体内に残っている可能性があるのです。

- アルコール: 寝つきを良くする効果はありますが、睡眠全体で見ると質を著しく低下させます。アルコールの分解過程で生じるアセトアルデヒドが交感神経を刺激し、睡眠の後半部分で中途覚醒を引き起こします。また、深いノンレム睡眠を減少させ、睡眠を断片化させます。

- 実践方法:

- カフェインを含む飲み物(コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなど)は、遅くとも就寝の6時間前までにしましょう。理想的には午後2〜3時以降は避けるのが賢明です。

- アルコールを「寝酒」として利用するのはやめましょう。晩酌は楽しんでも良いですが、就寝の3〜4時間前には飲み終えるようにし、深酒は避けることが大切です。

これらの5つの習慣は、互いに連携し合って睡眠の質を高めます。一つずつでも効果はありますが、全てを意識して生活に取り入れることで、快眠グッズの効果を最大限に活かし、心身ともに健康な毎日を送ることができるでしょう。

まとめ

この記事では、現代人が抱える睡眠不足の問題を解消し、質の高い睡眠を手に入れるための具体的な方法を、多角的な視点から詳しく解説してきました。

まず、「睡眠の質を上げる」とは、単に長く眠ることではなく、心身の回復に不可欠な深いノンレム睡眠を十分に確保し、安定した睡眠サイクルを維持することであることを確認しました。質の高い睡眠は、日中の集中力や生産性を高めるだけでなく、免疫力の維持や精神の安定にも直結する、健康の基盤です。

次に、睡眠不足が引き起こす「睡眠負債」が、認知機能の低下、病気への抵抗力の弱化、精神的な不調といった深刻な影響を及ぼすことを明らかにしました。そして、その原因が、ストレス、不規則な生活、寝る前のスマホやカフェイン摂取、不適切な寝室環境といった、私たちの日常生活に潜む様々な要因にあることを掘り下げました。

これらの課題を解決するため、本記事では二つの大きなアプローチを提案しました。

一つは、「快眠グッズ」の戦略的な活用です。悩み別に最適なグッズの選び方を示し、「香り」「光・音」「温かさ」「寝具」「衣類」「食品」「ガジェット」といったカテゴリごとにおすすめのアイテムの種類を紹介しました。これらのグッズは、睡眠環境を物理的・感覚的に整え、リラックスを促すための強力なツールとなります。特に、プレゼントとして選ぶ際のポイントも解説し、自分だけでなく大切な人の健康を気遣うきっかけとなる情報も提供しました。

もう一つは、より根本的な解決策である「生活習慣の改善」です。

- 朝日を浴びて体内時計をリセットする

- 日中に適度な運動を取り入れる

- 就寝90分前までに入浴を済ませる

- 寝る前のデジタル機器利用を控える

- カフェインやアルコールの摂取に気をつける

これら5つの習慣は、科学的根拠に基づいた、睡眠の質を高めるための王道です。快眠グッズの効果を最大限に引き出し、持続的な快眠サイクルを確立するためには、これらの習慣を日々の生活に組み込むことが欠かせません。

睡眠は、一日の活動の「終わり」ではなく、次の日の素晴らしいパフォーマンスと幸福感のための「始まり」です。自分に合った快眠グッズを見つけ、正しい生活習慣を実践すること。この両輪を回していくことが、最高の睡眠を手に入れるための最も確実な道筋です。

この記事が、あなたの睡眠に関する悩みを解決し、より健康的で活力に満ちた毎日を送るための一助となれば幸いです。今夜からできることを一つでも始めて、質の高い睡眠がもたらす素晴らしい変化をぜひ体感してください。