「最近、寝つきが悪い」「夜中に何度も目が覚めてしまう」「朝起きても疲れが取れていない」といった睡眠に関する悩みは、多くの現代人が抱える共通の課題です。質の高い睡眠は、心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを高めるために不可欠ですが、ストレスや不規則な生活習慣によって、その質は容易に低下してしまいます。

そんな時、手軽に試せる選択肢として注目されているのが「睡眠サプリ」です。ドラッグストアやオンラインで手軽に購入でき、睡眠の質をサポートする成分を手軽に補給できます。しかし、種類が非常に多く、「どれを選べば良いのかわからない」と感じる方も少なくないでしょう。

この記事では、睡眠サプリの基礎知識から、自分に合った製品を選ぶための具体的なポイント、そしてドラッグストアなどで購入できる市販のおすすめ睡眠サプリをランキング形式で詳しくご紹介します。さらに、睡眠の質が低下する原因や、サプリだけに頼らない生活習慣の改善方法までを網羅的に解説します。

質の高い睡眠を取り戻し、すっきりと活力に満ちた毎日を送るための第一歩として、ぜひ本記事を参考にしてください。

目次

睡眠サプリとは?睡眠薬との違いを解説

睡眠に関する悩みを解決するための選択肢として「睡眠サプリ」「睡眠改善薬」「睡眠薬」がありますが、これらは目的も成分も全く異なるものです。違いを正しく理解し、自分の状況に合ったものを選ぶことが非常に重要です。ここでは、まず睡眠サプリがどのようなものなのか、そして医薬品である睡眠薬などとの明確な違いについて詳しく解説します。

睡眠サプリ(機能性表示食品)とは

睡眠サプリとは、一言でいえば「睡眠の質の向上をサポートする成分を含んだ食品」です。医薬品ではなく、あくまで健康食品の一種に分類されます。その中でも、現在市場で主流となっているのが「機能性表示食品」です。

機能性表示食品とは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品のことを指します。これは、2015年に始まった国の制度で、消費者が製品の情報を正しく理解し、選択しやすくすることを目的としています。

具体的には、製品に含まれる「機能性関与成分」(例:GABA、L-テアニンなど)が、「睡眠の質を高める」「ストレスを緩和する」といった特定の保健の目的が期待できる旨を、科学的根拠とともに消費者庁長官に届け出ることで、パッケージにその機能性を表示できます。

重要なのは、機能性表示食品は国が個別に審査・許可したものではないという点です。安全性や機能性の根拠に関する情報は事業者が責任を持つ、という制度です。これに対して、よく知られている「特定保健用食品(トクホ)」は、製品ごとに国が有効性や安全性を審査し、許可を与えたものです。

つまり、睡眠サプリ(機能性表示食品)は、病気の治療や予防を目的としたものではなく、日々の健康維持・増進の範囲内で、睡眠の質を高めたり、リラックスをサポートしたりすることを目的とした食品と理解することが大切です。あくまで食生活の補助として、健やかな眠りをサポートする役割を担います。

睡眠薬・睡眠改善薬との違い

睡眠サプリと、薬局で購入できる「睡眠改善薬」や医師が処方する「睡眠薬」は、明確に区別する必要があります。その違いを理解するために、それぞれの特徴を比較してみましょう。

| 項目 | 睡眠サプリ | 睡眠改善薬 | 睡眠薬(睡眠導入剤) |

|---|---|---|---|

| 分類 | 食品(機能性表示食品など) | 医薬品(一般用医薬品) | 医薬品(医療用医薬品) |

| 購入場所 | ドラッグストア、ECサイト、スーパー等 | 薬局、ドラッグストア(薬剤師から説明) | 医療機関(医師の処方箋が必要) |

| 目的 | 睡眠の質の向上、ストレス緩和など健康維持 | 一時的な不眠症状の緩和(寝つきが悪い、眠りが浅い) | 不眠症の治療 |

| 主な成分 | GABA、L-テアニン、グリシンなど(食品成分) | ジフェンヒドラミン塩酸塩(抗ヒスタミン薬) | ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系など |

| 作用 | 穏やかにリラックスや入眠をサポート | 脳の活動を鎮静化(眠気を誘う副作用を利用) | 中枢神経に作用し、強制的に眠気を誘発 |

| 即効性 | 穏やか(継続的な摂取が推奨される) | 比較的速い | 速い |

| 副作用・依存性 | 基本的に少ない(過剰摂取は注意) | 眠気、だるさ、口の渇きなど。連用は不可。 | 依存性、耐性、ふらつき、記憶障害などのリスクあり |

睡眠薬(医療用医薬品)は、医師の診断に基づいて処方される「治療薬」です。慢性的な不眠症など、医学的な治療が必要な状態に対して用いられます。脳の神経伝達物質に直接作用し、強制的に睡眠を誘発するため効果は高いですが、その分、副作用や依存性のリスクも伴います。そのため、必ず医師の厳格な管理下で使用しなければなりません。

一方、睡眠改善薬(一般用医薬品)は、処方箋なしで薬局やドラッグストアで購入できます。主成分の「ジフェンヒドラミン塩酸塩」は、もともとアレルギー症状を抑える抗ヒスタミン薬ですが、その副作用である「眠気」を利用して一時的な不眠を緩和します。あくまで「一時的な不眠」に対するものであり、慢性的な不眠症には使用できません。連用すると効果が薄れたり、昼間の眠気などの副作用が出やすくなったりするため、2~3回使用しても改善しない場合は医療機関を受診することが推奨されています。

これらに対し、睡眠サプリはあくまで「食品」です。医薬品のように強制的に眠らせる作用はなく、GABAやL-テアニンといった成分が、リラックスを促したり、自然な眠りのリズムをサポートしたりすることで、睡眠の質の向上を目指します。効果の現れ方は穏やかで、継続的に摂取することで体感を得やすくなるのが特徴です。

自分の悩みが「日々のストレスや疲れによる一時的な睡眠の質の低下」なのか、「なかなか眠れない日が続く医学的な不眠」なのかを正しく見極めることが、適切な選択への第一歩となります。軽い悩みであれば睡眠サプリ、一時的な不眠で困っているなら睡眠改善薬、そして慢性的な不眠に悩んでいる場合は、迷わず専門の医療機関を受診しましょう。

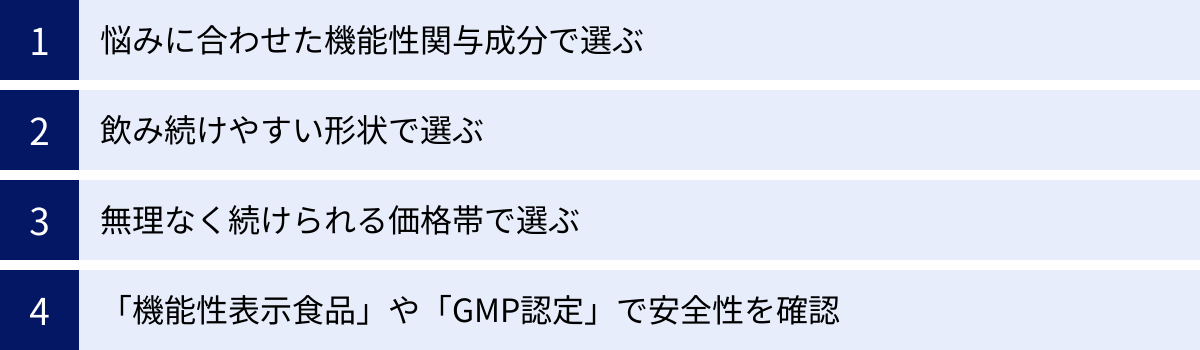

失敗しない!市販の睡眠サプリの選び方4つのポイント

数多くの睡眠サプリの中から、自分に最適な一品を見つけるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。ここでは、睡眠サプリ選びで失敗しないための4つのポイントを詳しく解説します。

① 悩みに合わせた機能性関与成分で選ぶ

睡眠サプリの効果の鍵を握るのが「機能性関与成分」です。それぞれの成分には異なる特徴があり、ご自身の睡眠の悩みに合わせて選ぶことが最も重要です。代表的な成分とその働きを理解しましょう。

| 機能性関与成分 | 主な働き・特徴 | こんな悩みにおすすめ |

|---|---|---|

| GABA | 興奮を鎮め、リラックスを促す。ストレスや疲労感を緩和。 | 日中のストレスが多い、考え事をして寝付けない |

| L-テアニン | α波を増やし、リラックス状態に導く。起床時の疲労感を軽減。 | 就寝前にリラックスしたい、緊張をほぐしたい |

| ラフマ由来成分 | 睡眠ホルモンの原料となるセロトニンをサポート。眠りを深くする。 | 眠りが浅いと感じる、熟睡感がない |

| グリシン | 深部体温をスムーズに下げ、自然な入眠と深い眠りを促す。 | 寝つきが悪い、夜中に目が覚めてしまう |

| クロセチン | 良質な睡眠をサポートし、起床時の疲労感や日中の眠気を軽減。 | 朝スッキリ起きられない、日中に眠気がある |

ストレスや疲労感を和らげる「GABA」

GABA(ギャバ/γ-アミノ酪酸)は、私たちの脳内にも存在するアミノ酸の一種で、興奮性の神経伝達を抑制する働きがあります。GABAは、交感神経の働きを抑え、心身をリラックス状態に導く副交感神経を優位にすることで、穏やかな眠りをサポートします。

機能性表示食品としては、以下のような機能性が報告されています。

- 睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つ

- 仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感の緩和

- 血圧が高めの方の血圧を下げる機能

日中に強いストレスを感じている方や、夜ベッドに入ってからも仕事のことなどを考え込んでしまい、なかなか寝付けないという方には、GABAが配合されたサプリがおすすめです。

リラックス効果で睡眠の質を高める「L-テアニン」

L-テアニンは、緑茶に含まれるうまみ成分としても知られるアミノ酸です。摂取すると、脳内でリラックス状態の指標とされる「α波」が増加することが分かっています。このα波が増えることで、心身の緊張がほぐれ、穏やかな気持ちで入眠準備ができます。

機能性表示食品としての届出表示には、以下のようなものがあります。

- 夜間の良質な睡眠(起床時の疲労感や眠気を軽減)をサポートする

- 一過性の作業にともなうストレスをやわらげる

GABAが興奮を「鎮める」アプローチだとすれば、L-テアニンは積極的に「リラックスさせる」アプローチといえます。就寝前に気持ちを落ち着かせたい、緊張を解きほぐして穏やかに入眠したいという方に適した成分です。

眠りの深さをサポートする「ラフマ由来成分」

ラフマは、中国の特定地域に自生する植物で、古くから健康茶として飲用されてきました。このラフマの葉から抽出される成分が「ラフマ由来ヒペロシド」と「ラフマ由来イソクエルシトリン」です。

これらの成分は、精神を安定させる働きを持つ神経伝達物質「セロトニン」の分解を抑制し、その濃度を維持する働きがあるとされています。セロトニンは、睡眠ホルモンと呼ばれる「メラトニン」の原料となるため、セロトニンが安定することで、結果的に質の高い睡眠につながります。

機能性表示としては、シンプルに「睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ」というものが報告されています。眠りが浅くて熟睡感がない、夜中に目が覚めてしまうことが多いという悩みを抱える方におすすめの成分です。

夜中に目が覚めるのを減らす「グリシン」

グリシンは、私たちの体内で合成される非必須アミノ酸の一種で、コラーゲンの主要な構成成分でもあります。睡眠との関連では、体の内部の温度(深部体温)を効率的に下げる働きが注目されています。

人は、深部体温が低下する過程で自然な眠気を感じます。グリシンを摂取すると、手足などの末梢血流量が増加し、体内の熱が効率よく放散されることで、深部体温がスムーズに低下します。これにより、すみやかな入眠と、睡眠の前半部分に多く現れる「深いノンレム睡眠」の時間を増やす効果が期待できます。

機能性表示食品としては、以下のような機能性が報告されています。

- すみやかに深睡眠をもたらし、睡眠の質を高める(熟眠感の改善、睡眠リズムの改善)

- 起床時の爽快感のある目覚めをサポートする

寝つきが悪い方や、夜中に目が覚めてしまう「中途覚醒」に悩む方に特に適しています。

スッキリした目覚めを促す「クロセチン」

クロセチンは、クチナシの果実やサフランに含まれる黄色の天然色素で、カロテノイドの一種です。強い抗酸化作用を持つことで知られています。

睡眠に関しては、ノンレム睡眠の時間を減らすことなく、深い睡眠を維持することで、睡眠全体の質を向上させる働きが報告されています。また、睡眠中の覚醒回数を減らす効果も期待できます。これにより、朝起きた時の疲労感が軽減され、日中の眠気が起こりにくくなります。

機能性表示食品としては、「良質な眠りをサポートする(中途覚醒回数を減らし、眠りをより深くし、起床時の眠気や疲労感を和らげる)」といった内容が報告されています。朝スッキリと目覚めたい、日中の眠気に悩まされているという方におすすめの成分です。

② 飲み続けやすい形状で選ぶ

睡眠サプリは、医薬品と違って即効性を期待するものではなく、ある程度の期間、継続して摂取することで効果を実感しやすくなります。そのため、自分が無理なく続けられる形状の製品を選ぶことが大切です。

タブレット・カプセルタイプ

最も一般的で、製品数も豊富なタイプです。

- メリット: 水さえあればどこでも手軽に飲めます。味や匂いが気になりにくく、持ち運びにも便利です。

- デメリット: 粒が大きい製品は、人によっては飲みにくさを感じることがあります。

ドリンクタイプ

就寝前のリラックスタイムに取り入れやすいタイプです。

- メリット: 水なしでそのまま飲め、吸収が速いとされています。デザート感覚で楽しめる製品もあります。

- デメリット: 味の好みが分かれます。糖分やカロリーが気になる場合もあるため、成分表示を確認しましょう。また、瓶や缶はかさばり、価格も比較的高めな傾向があります。

ゼリー・グミタイプ

おやつ感覚で手軽に摂取できるタイプです。

- メリット: 美味しく、水なしで手軽に食べられます。サプリを飲むことに抵抗がある方でも始めやすいです。

- デメリット: 糖分やカロリーが高めな製品が多いです。添加物が気になる場合もあります。

粉末タイプ

飲み物などに溶かして摂取するタイプです。

- メリット: 自分の好きな飲み物(白湯、ハーブティーなど)に混ぜて飲むことができます。用量の微調整がしやすい製品もあります。

- デメリット: 溶かす手間がかかります。製品によっては味や溶けにくさが気になることもあります。

自分のライフスタイルや好み、そして「続けやすさ」を最優先に考えて、最適な形状を選びましょう。

③ 無理なく続けられる価格帯で選ぶ

前述の通り、睡眠サプリは継続が鍵となります。そのため、経済的に負担なく続けられる価格帯の製品を選ぶことは非常に重要です。

製品によって価格は大きく異なりますが、1ヶ月分で1,000円台のものから5,000円以上するものまで様々です。高価な製品ほど良いとは限りません。まずは1日あたりのコストを計算し、自分の予算に合うかを確認しましょう。

(計算例) 30日分 3,000円のサプリ → 1日あたり100円

多くのメーカーでは、お得な「定期購入コース」を用意しています。通常価格よりも割引されたり、送料が無料になったりすることが多いので、継続する意思がある場合は積極的に活用するのがおすすめです。ただし、解約条件(最低継続回数など)は事前にしっかり確認しておきましょう。

まずは1ヶ月試してみて、体感や続けやすさを確認し、その上で定期購入を検討するというステップを踏むのが賢明です。

④ 「機能性表示食品」や「GMP認定」の表示で安全性を確認する

毎日口にするものだからこそ、安全性は最も重視したいポイントです。その製品が信頼できるかどうかを判断する目安として、2つの表示を確認しましょう。

- 機能性表示食品: 前述の通り、科学的根拠に基づいて機能性が表示されている製品です。安全性に関する情報も消費者庁に届け出られており、一定の信頼性の担保となります。

- GMP(Good Manufacturing Practice)認定: 「適正製造規範」を意味します。これは、原材料の受け入れから製造、出荷に至るまでの全工程で、製品が「安全」に作られ、「一定の品質」が保たれるようにするための国際的な製造工程管理基準です。パッケージに「GMP認定工場製造」などのマークがある製品は、品質管理が徹底されている証であり、安心して選ぶための重要な指標となります。

これらの表示があるかどうかを確認することで、より安全で信頼性の高い製品を選ぶことができます。自分の悩みに合った成分を選び、続けやすい形状と価格で、かつ安全性が確認できる製品を見つけることが、失敗しない睡眠サプリ選びの結論です。

【2024年版】市販の睡眠サプリおすすめランキングTOP15

ここでは、これまでの選び方のポイントを踏まえ、ドラッグストアやオンラインで手軽に購入できる市販の睡眠サプリを、ランキング形式で15製品ご紹介します。各製品の特徴や機能性関与成分を比較し、自分にぴったりのサプリを見つけるための参考にしてください。

本ランキングは、機能性関与成分の種類と含有量、ドラッグストアなどでの入手しやすさ、続けやすい価格、ユーザーレビューの評価などを総合的に考慮し、独自に選定したものです。効果を保証するものではありません。

| 順位 | 製品名(メーカー) | 主な機能性関与成分 | 形状 |

|---|---|---|---|

| 1位 | グリナ (味の素) | グリシン | 粉末 |

| 2位 | ネルノダ (ハウスウェルネスフーズ) | GABA | ドリンク/粒 |

| 3位 | ファンケル 睡眠&疲労感ケア | L-オルニチン、クロセチン | タブレット |

| 4位 | ネナイト (アサヒグループ食品) | L-テアニン | タブレット |

| 5位 | 賢者の快眠 睡眠リズムサポート (大塚製薬) | アスパラガス由来成分 | 粒 |

| 6位 | DHC グリシン | グリシン、L-テアニン | タブレット |

| 7位 | ディアナチュラスタイル 睡眠サポート (アサヒ) | GABA | カプセル |

| 8位 | 快眠ケア カプセル (大正製薬) | クロセチン、GABA | カプセル |

| 9位 | グッスミン 酵母のちから (ライオン) | 清酒酵母 | タブレット |

| 10位 | UHAグミサプリ 休息サポート (UHA味覚糖) | L-テアニン、GABA | グミ |

| 11位 | 睡眠&リラックス (小林製薬) | ラフマ由来成分 | タブレット |

| 12位 | オリヒロ 賢人の快眠 | ラフマ由来成分、GABA | 粒 |

| 13位 | ぐっすりGABA (ヤクルトヘルスフーズ) | GABA | カプセル |

| 14位 | ワカサプリ GABA | GABA | カプセル |

| 15位 | ディアナチュラゴールド GABA (アサヒ) | GABA | タブレット |

① グリナ (味の素)

グリシン研究のパイオニアが送る、深い眠りと爽快な目覚めのためのサプリ

- 機能性関与成分: グリシン 3,000mg

- 特徴: アミノ酸研究の第一人者である味の素が開発。「グリシン」を機能性関与成分とし、すみやかに深睡眠をもたらすことで睡眠の質を高めます。起床時の爽快感や、日中の眠気の改善、疲労感の軽減をサポート。水に溶かして飲む粉末スティックタイプで、さわやかなグレープフルーツ味です。

- 届出表示: 本品には「グリシン」が含まれており、すみやかに深睡眠をもたらし、睡眠の質の向上(熟眠感の改善、睡眠リズムの改善)や、起床時の爽快感のある良い目覚め、日中の眠気の改善、疲労感の軽減、作業効率の向上に役立つ機能があります。(届出番号G123)

- 参照: 味の素株式会社 公式サイト

② ネルノダ (ハウスウェルネスフーズ)

ストレス社会で頑張る現代人に。GABAで睡眠の質を向上

- 機能性関与成分: GABA 100mg

- 特徴: ハウスウェルネスフーズが展開する睡眠サポートブランド。「GABA」を100mg配合し、眠りの深さ、すっきりとした目覚めといった睡眠の質の向上に役立ちます。飲みやすいドリンクタイプ(しょうがオレンジ味)と、手軽な粒タイプの2種類から選べるのが魅力です。

- 届出表示: 本品にはGABAが含まれています。GABAには睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つ機能があることが報告されています。(届出番号D233 [粒] / G52 [ドリンク])

- 参照: ハウスウェルネスフーズ株式会社 公式サイト

③ ファンケル 睡眠&疲労感ケア

睡眠の質と起床時の疲労感、両方にアプローチする独自配合

- 機能性関与成分: L-オルニチン塩酸塩 500mg、クロセチン 7.5mg

- 特徴: 化粧品・健康食品大手のファンケルが開発。睡眠の質を高める「L-オルニチン」と、起床時の疲労感を軽減する「クロセチン」を組み合わせた独自の処方が特徴です。ぐっすり眠れた満足感と、スッキリした目覚めの両方を求める方におすすめ。

- 届出表示: 本品にはL-オルニチン塩酸塩とクロセチンが含まれます。L-オルニチン塩酸塩は、睡眠の質(長く眠った感覚)を高める機能が報告されています。クロセチンは、起床時の疲労感を軽減する機能が報告されています。(届出番号H392)

- 参照: 株式会社ファンケル 公式サイト

④ ネナイト (アサヒグループ食品)

起床時の疲労感を軽減し、スッキリした朝を迎えたい方に

- 機能性関与成分: L-テアニン 200mg

- 特徴: アサヒグループ食品のサプリメントブランド「ディアナチュラ」シリーズから展開。緑茶のうまみ成分「L-テアニン」を配合し、夜間の良質な睡眠をサポートします。特に「起床時の疲労感や眠気を軽減する」機能が報告されており、朝がつらいと感じる方に適しています。

- 届出表示: 本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンには、夜間の良質な睡眠(起床時の疲労感や眠気を軽減)をサポートすることが報告されています。(届出番号A88)

- 参照: アサヒグループ食品株式会社 公式サイト

⑤ 賢者の快眠 睡眠リズムサポート (大塚製薬)

乱れがちな睡眠リズムを整え、希望する時間での起床をサポート

- 機能性関与成分: アスパラガス由来含プロリン-3-アルキルジケトピペラジン

- 特徴: 「賢者の食卓」で知られる大塚製薬の製品。アスパラガスから抽出した独自成分が、就寝・起床リズムを整えるのを助けます。休日明けの月曜日など、生活リズムが乱れがちな時のスッキリした目覚めをサポート。中途覚醒の回数を減らす機能も報告されています。

- 届出表示: 本品にはアスパラガス由来含プロリン-3-アルキルジケトピペラジン(シクロ(L-イソロイシル-L-トリプトフィル) 、シクロ(L-フェニルアラニル-L-トリプトフィル) 、シクロ(L-ロイシル-L-トリプトフィル)として)が含まれており、就寝・起床リズムを整えることにより、睡眠の質を高めること(スッキリした目覚め感)をサポートします。(届出番号B502)

- 参照: 大塚製薬株式会社 公式サイト

⑥ DHC グリシン

グリシンとテアニンをダブル配合。休息の質を総合的にサポート

- 機能性関与成分: グリシン、L-テアニン

- 特徴: コストパフォーマンスの高さで人気のDHCのサプリ。深い眠りをサポートする「グリシン」と、リラックスを促す「L-テアニン」をダブルで配合しています。寝つきの悪さ、眠りの浅さ、目覚めの悪さなど、複合的な悩みにアプローチしたい方におすすめです。

- 届出表示: ※本品は機能性表示食品ではありませんが、休息サポート成分としてグリシンとL-テアニンを配合しています。

- 参照: 株式会社ディーエイチシー 公式サイト

⑦ ディアナチュラスタイル 睡眠サポート (アサヒグループ食品)

GABAで眠りの深さとすっきりした目覚めをサポートする手軽なカプセル

- 機能性関与成分: GABA 100mg

- 特徴: 人気のディアナチュラスタイルシリーズの睡眠サポートサプリ。機能性関与成分GABAを100mg配合し、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立ちます。手頃な価格で始めやすく、継続しやすいのが魅力です。

- 届出表示: 本品にはGABAが含まれます。GABAには、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つ機能があることが報告されています。(届出番号H90)

- 参照: アサヒグループ食品株式会社 公式サイト

⑧ 快眠ケア カプセル (大正製薬)

クロセチンとGABAのW配合で、目覚めと眠りの両方をケア

- 機能性関与成分: クロセチン 7.5mg、GABA 100mg

- 特徴: 製薬会社ならではの視点で開発されたサプリメント。起床時の疲労感を和らげる「クロセチン」と、眠りの深さをサポートする「GABA」をダブルで配合。すっきりとした目覚めと、ぐっすりとした眠りの両方を求める方に適しています。

- 届出表示: 本品にはクロセチン、GABAが含まれています。クロセチンは、良質な眠りをサポートする(中途覚醒回数を減らし、眠りをより深くし、起床時の眠気や疲労感を和らげる)機能が報告されています。GABAは、睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能があることが報告されています。(届出番号F736)

- 参照: 大正製薬株式会社 公式サイト

⑨ グッスミン 酵母のちから (ライオン)

「清酒酵母」の力で、ぐっすり眠るチカラと、すっきり起きるチカラを

- 機能性関与成分: 清酒酵母GSP6

- 特徴: ライオンが長年の酵母研究から発見した独自成分「清酒酵母」を使用。この酵母には、睡眠の質を向上させ、深い眠り(徐波睡眠)を増加させ、すっきりとした目覚めをサポートする機能があります。自然由来の成分にこだわりたい方にも。

- 届出表示: 本品には清酒酵母が含まれています。清酒酵母には、睡眠の質を向上し、深い眠り(徐波睡眠)を増加させ、スッキリとした目覚めをサポートする機能が報告されています。(届出番号E738)

- 参照: ライオン株式会社 公式サイト

⑩ UHAグミサプリ 休息サポート (UHA味覚糖)

おやつ感覚で美味しく続けられる、休息のためのグミサプリ

- 機能性関与成分: L-テアニン 100mg、GABA 28mg

- 特徴: 人気のグミサプリシリーズ。リラックスを促す「L-テアニン」を主成分とし、GABAも配合。水なしで手軽に摂取でき、美味しいカモミールオレンジ味なので、サプリを飲むのが苦手な方でも楽しく続けられます。就寝前のリラックスタイムにぴったりです。

- 届出表示: 本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンは、夜間の良質な睡眠(起床時の疲労感や眠気を軽減)をサポートすることが報告されています。(届出番号G657)

- 参照: UHA味覚糖株式会社 公式サイト

⑪ 睡眠&リラックス (小林製薬)

ラフマ由来成分で「眠りの深さ」にアプローチ

- 機能性関与成分: ラフマ由来ヒペロシド 1mg、ラフマ由来イソクエルシトリン 1mg

- 特徴: 「あったらいいなをカタチにする」小林製薬のサプリ。睡眠の質(眠りの深さ)を高める機能が報告されている「ラフマ由来成分」を配合。夜中に目が覚めやすい、熟睡感がないといった「眠りの深さ」に悩む方におすすめです。

- 届出表示: 本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンが含まれます。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つことが報告されています。(届出番号F82)

- 参照: 小林製薬株式会社 公式サイト

⑫ オリヒロ 賢人の快眠

ラフマとGABAのダブルパワーで、深い眠りとスッキリした目覚めを

- 機能性関与成分: ラフマ由来成分、GABA

- 特徴: 健康食品メーカーのオリヒロが開発。眠りの深さをサポートする「ラフマ由来成分」と、すっきりとした目覚めをサポートする「GABA」をダブルで配合。複数の機能性関与成分で、多角的に睡眠の悩みにアプローチしたい方に適しています。

- 届出表示: 本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、GABAが含まれています。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つことが報告されています。GABAにはすっきりとした目覚めをサポートする機能があることが報告されています。(届出番号E467)

- 参照: オリヒロ株式会社 公式サイト

⑬ ぐっすりGABA (ヤクルトヘルスフーズ)

乳酸菌研究のヤクルトが送る、GABA配合のシンプルサプリ

- 機能性関与成分: GABA 100mg

- 特徴: ヤクルトの健康食品部門が手掛ける製品。機能性関与成分としてGABAを100mg配合し、睡眠の質の向上(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)と、一時的なストレスや疲労感の緩和をサポートします。シンプルながら信頼性の高い一品です。

- 届出表示: 本品にはGABAが含まれます。GABAには、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つ機能や、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があることが報告されています。(届出番号G106)

- 参照: ヤクルトヘルスフーズ株式会社 公式サイト

⑭ ワカサプリ GABA

高純度・高配合にこだわった、医療機関向けサプリメント

- 機能性関与成分: GABA 100mg

- 特徴: 医療機関向けにサプリメントを開発・販売するワカサプリの製品。発酵法で作られた高純度のGABAを1粒に100mgと高配合。賦形剤の使用を極力抑え、植物由来のカプセルを使用するなど、品質に徹底的にこだわっています。

- 届出表示: 本品にはGABAが含まれています。GABAには、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能があることが報告されています。(届出番号F100)

- 参照: 株式会社 分子生理化学研究所 公式サイト

⑮ ディアナチュラゴールド GABA (アサヒグループ食品)

ワンランク上のディアナチュラ。GABAでストレスと睡眠をダブルケア

- 機能性関与成分: GABA 100mg

- 特徴: 選び抜かれた成分を配合したディアナチュラゴールドシリーズ。GABAを100mg配合し、睡眠の質向上だけでなく、一時的な精神的ストレスや疲労感の緩和もサポートします。日中のストレスと夜の睡眠、両方が気になる方におすすめです。

- 届出表示: 本品にはGABAが含まれます。GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、および睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能があることが報告されています。(届出番号D511)

- 参照: アサヒグループ食品株式会社 公式サイト

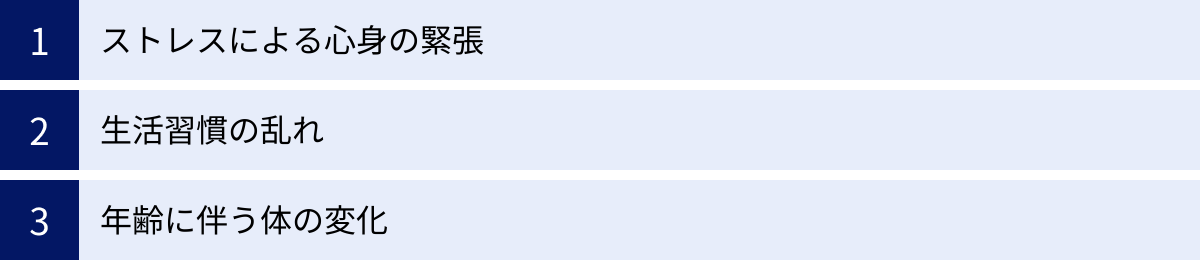

そもそもなぜ?睡眠の質が低下する3つの原因

睡眠サプリを効果的に活用するためには、なぜ自分の睡眠の質が低下しているのか、その根本原因を理解することが大切です。主な原因として、以下の3つが挙げられます。

① ストレスによる心身の緊張

現代社会において、睡眠の質を低下させる最大の要因の一つが「ストレス」です。仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安など、様々なストレスにさらされると、私たちの体は常に戦闘態勢(あるいは逃走態勢)に入ってしまいます。

これを司るのが自律神経です。自律神経には、体を活動的にする「交感神経」と、リラックスさせる「副交感神経」があり、シーソーのようにバランスを取りながら体の機能を調整しています。日中は交感神経が優位になり、夜は副交感神経が優位になることで、心身は休息モードに入ります。

しかし、強いストレスが続くと、夜になっても交感神経が優位な状態が続いてしまいます。すると、心拍数や血圧が下がらず、筋肉は緊張し、脳は興奮状態のまま。これでは、リラックスして眠りにつくことができず、「寝つきが悪い」「眠りが浅い」といった問題が生じます。

また、ストレスを感じると分泌される「コルチゾール」というホルモンも睡眠に影響します。コルチゾールは本来、朝に最も多く分泌され、体を覚醒させる役割を持ち、夜にかけて減少していきます。しかし、慢性的なストレスはこのリズムを乱し、夜間もコルチゾールが高いレベルで維持されることがあります。これが覚醒状態を長引かせ、深い眠りを妨げるのです。

GABAやL-テアニンといった成分を含むサプリは、この交感神経の過剰な働きを抑え、リラックス状態へと導くことで、ストレスによる不眠の緩和をサポートします。

② 生活習慣の乱れ

日々の何気ない習慣が、知らず知らずのうちに睡眠の質を悪化させているケースも非常に多いです。特に注意したいのが以下の点です。

- 不規則な生活リズム: 毎日バラバラの時間に寝たり起きたりしていると、体内時計(サーカディアンリズム)が乱れてしまいます。体内時計は、約24時間周期で体温やホルモン分泌などをコントロールし、自然な眠りと覚醒のリズムを作り出しています。この時計が狂うと、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌タイミングがずれ、寝たい時間に眠れなくなったり、日中に強い眠気に襲われたりします。

- 就寝前の光(特にブルーライト): スマートフォンやPC、テレビの画面から発せられるブルーライトは、太陽光に似た強いエネルギーを持っています。夜にこの光を浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、メラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。結果として、脳が覚醒し、寝つきが悪くなるのです。

- カフェイン・アルコール・ニコチン:

- カフェイン: コーヒーや紅茶、エナジードリンクに含まれるカフェインには強い覚醒作用があり、その効果は個人差がありますが4〜6時間続くとされています。夕方以降のカフェイン摂取は、夜の入眠を妨げる大きな原因です。

- アルコール: 寝酒をすると寝つきが良くなるように感じますが、これは大きな誤解です。アルコールが体内で分解される過程で生じる「アセトアルデヒド」には覚醒作用があります。また、利尿作用もあるため、睡眠の後半部分で目が覚めやすくなり、結果的に睡眠全体の質を著しく低下させます。

- 運動不足: 日中に体を動かさないと、適度な疲労感が得られず、夜になっても「眠い」という感覚が湧きにくくなります。また、運動による体温の上昇と、その後の低下というメリハリが、スムーズな入眠を促す重要な要素ですが、運動不足ではこのリズムも作られません。

これらの生活習慣は、意識すれば改善できるものがほとんどです。サプリを試すのと同時に、生活習慣の見直しを行うことが、根本的な解決への近道です。

③ 年齢に伴う体の変化

睡眠のパターンは、年齢とともに生理的に変化していきます。これは病気ではなく、自然な老化現象の一環です。

- メラトニン分泌量の減少: 睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌量は、思春期にピークを迎え、その後は年齢とともに減少していきます。このため、高齢になると眠りが浅くなったり、早朝に目が覚めてしまったりすることが多くなります。

- 深睡眠の減少: 睡眠には、浅い「レム睡眠」と、深い「ノンレム睡眠」があります。特に、脳と体をしっかりと休息させる最も深い眠り(徐波睡眠)は、加齢とともに著しく減少します。これにより、長時間寝ても熟睡感が得られにくくなります。

- 中途覚醒の増加: 加齢に伴う頻尿や、睡眠時無呼吸症候群、足のむずむず感(レストレスレッグス症候群)など、他の身体的な要因によって夜中に目が覚める回数が増えることもあります。

- 更年期の影響: 女性の場合、更年期に入ると女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減少します。このホルモンバランスの乱れが自律神経に影響し、ほてりやのぼせ、動悸、気分の落ち込みなどを引き起こし、睡眠を妨げる原因となります。

こうした加齢による避けられない変化に対して、睡眠サプリは低下した睡眠の質を補い、QOL(生活の質)を維持するための有効なサポート手段となり得ます。

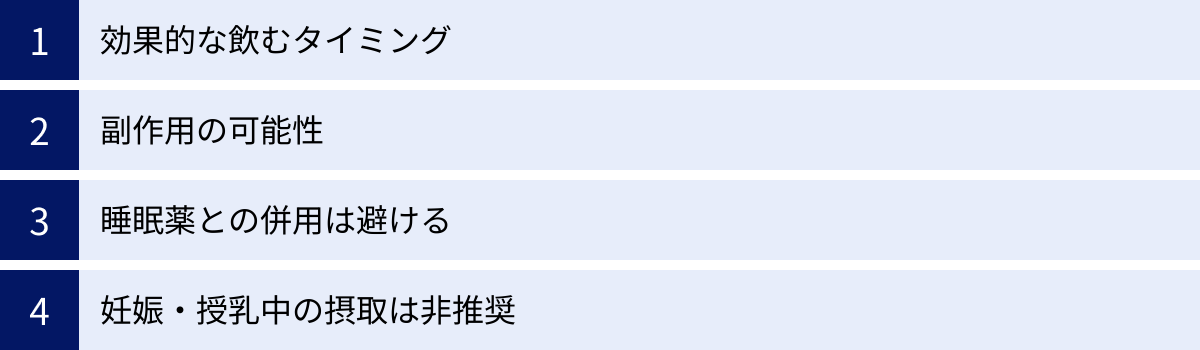

睡眠サプリの効果的な飲み方と注意点

睡眠サプリを最大限に活用し、安全に使用するためには、いくつかのポイントと注意点を理解しておく必要があります。ここでは、飲むタイミングから副作用、併用禁忌まで、詳しく解説します。

飲むタイミングはいつがベスト?

睡眠サプリの効果を最大限に引き出すためには、飲むタイミングが重要です。多くの製品では、就寝の30分~1時間前に飲むことが推奨されています。これは、摂取した成分が体内で消化・吸収され、血中濃度が高まり、働き始めるまでにある程度の時間が必要だからです。

例えば、リラックス効果を期待するL-テアニンやGABAは、ベッドに入る少し前に摂取することで、心身が落ち着き、スムーズな入眠をサポートしてくれます。

ただし、これはあくまで一般的な目安です。製品に含まれる成分や形状(ドリンク、タブレットなど)によって、メーカーが推奨する最適なタイミングは異なる場合があります。最も重要なのは、購入した製品のパッケージや説明書に記載されている「お召し上がり方」を必ず確認し、それに従うことです。

また、毎日できるだけ同じ時間に飲む習慣をつけることをおすすめします。これにより、サプリの摂取が「これから寝る時間だ」という体への合図(入眠儀式)となり、生活リズムを整える助けにもなります。

副作用はある?

睡眠サプリは医薬品ではなく「食品」に分類されるため、医薬品のような重篤な副作用の心配は基本的に低いとされています。機能性表示食品として販売されている製品は、事業者が安全性の評価を行い、その情報を消費者庁に届け出ているため、一定の安全性は確保されています。

しかし、「食品」だからといって、誰にでも絶対に安全というわけではありません。注意すべき点がいくつかあります。

- 過剰摂取: パッケージに記載されている「1日の摂取目安量」は必ず守りましょう。効果を高めたいからと自己判断で量を増やすのは絶対にやめてください。過剰に摂取すると、成分によっては胃腸の不快感(腹痛、下痢など)や、翌日への眠気の持ち越し、頭痛などを引き起こす可能性があります。

- アレルギー: 食物アレルギーをお持ちの方は、原材料名を必ず確認してください。サプリメントには、主成分以外にもカプセルの原料(ゼラチンなど)や、錠剤を固めるための賦形剤などが含まれています。

- 体質・体調: どんな食品でもそうですが、体質やその日の体調によっては、まれに体に合わないことがあります。飲み始めてから何らかの不調(発疹、かゆみ、気分の悪さなど)を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。症状が続くようであれば、医師や薬剤師に相談しましょう。

「目安量を守る」「アレルギー成分を確認する」「体調がおかしいと感じたら中止する」という3つの基本ルールを守ることが、安全な利用の第一歩です。

睡眠薬と併用してもいい?

睡眠薬(医療用医薬品)や睡眠改善薬(一般用医薬品)と睡眠サプリを、自己判断で併用することは絶対に避けてください。

睡眠薬や睡眠改善薬は、脳の中枢神経に作用して眠りを促す「医薬品」です。一方、睡眠サプリに含まれるGABAやL-テアニンなどの成分も、穏やかではありますが神経系に働きかけるものがあります。

これらを併用すると、成分同士が相互に作用し、予期せぬ影響が出る可能性があります。例えば、薬の効果が強く出すぎてしまい、翌日に過度な眠気やふらつき、集中力の低下が起こったり、呼吸抑制などの重篤な副作用のリスクが高まったりすることも考えられます。

現在、不眠症の治療で医師から睡眠薬を処方されている方が、睡眠サプリの利用を検討したい場合は、必ず事前に処方医またはかかりつけの薬剤師に相談してください。専門家がそれぞれの成分の作用を考慮した上で、併用の可否や注意点について判断してくれます。安全を最優先し、自己判断での行動は絶対にやめましょう。

妊娠中や授乳中に飲んでも大丈夫?

妊娠中や授乳中は、ホルモンバランスが大きく変化し、非常にデリケートな時期であるため、睡眠サプリの摂取は基本的に推奨されません。

多くの睡眠サプリのパッケージには、「妊娠・授乳中の方、お子様はお召し上がりにならないでください」といった注意書きが記載されています。これは、サプリに含まれる成分が、母体はもちろん、胎児や母乳を通じて乳児にどのような影響を及ぼすかについての安全性が十分に確立されていないためです。

妊娠中や授乳中に不眠や睡眠の質の低下に悩むことは少なくありませんが、安易にサプリに頼るのは避けるべきです。まずは、リラックスできる環境を整えたり、軽いストレッチをしたりするなど、生活習慣の中でできる工夫を試してみましょう。それでも改善しない場合は、必ずかかりつけの産婦人科医に相談してください。医師は、母体と赤ちゃんにとって最も安全な方法を提案してくれます。

サプリだけに頼らない!今日からできる睡眠の質を高める6つの習慣

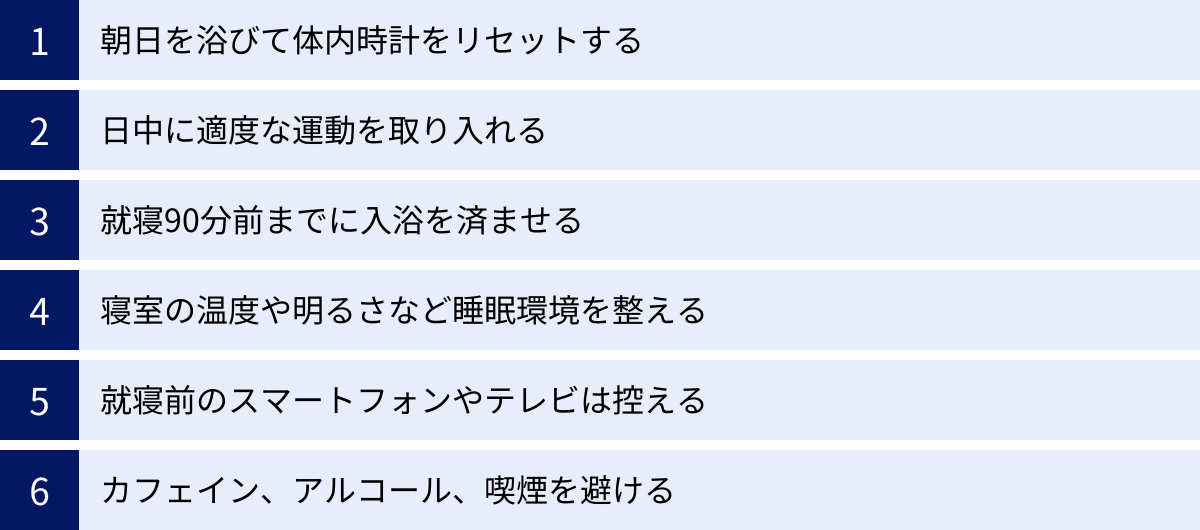

睡眠サプリはあくまで補助的な役割です。根本的に睡眠の質を改善し、健やかな毎日を送るためには、日々の生活習慣を見直すことが不可欠です。ここでは、今日からすぐに実践できる6つの習慣をご紹介します。

① 朝日を浴びて体内時計をリセットする

私たちの体には、約24時間周期でリズムを刻む「体内時計」が備わっています。この時計を毎日正確に調整する最も強力なスイッチが「太陽の光」です。

朝起きたら、まずカーテンを開けて15分ほど朝日を浴びましょう。光が目から入ると、その信号が脳に伝わり、体内時計がリセットされます。同時に、精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活発になります。

このセロトニンは、夜になると睡眠ホルモン「メラトニン」に作り替えられます。つまり、朝にしっかりセロトニンを分泌させておくことが、夜の快眠に直結するのです。雨や曇りの日でも屋外の光は十分な強さがあるので、ベランダに出たり、窓際で過ごしたりするだけでも効果があります。

② 日中に適度な運動を取り入れる

日中の適度な運動は、夜の睡眠の質を高める上で非常に効果的です。運動には主に2つの快眠効果があります。

一つは「適度な疲労感」です。日中に体を動かすことで、夜には自然な眠気、つまり睡眠欲求が高まります。

もう一つは「体温のメリハリ」です。人は体の内部の温度(深部体温)が下がる時に眠気を感じます。日中に運動をして一時的に体温を上げておくと、夜にかけて体温が下がる際の落差が大きくなり、スムーズな入眠を促します。

ウォーキングやジョギング、ヨガ、水泳などの有酸素運動がおすすめです。ポイントは、就寝直前の激しい運動は避けること。寝る3時間前までには終えるのが理想です。激しい運動は交感神経を刺激し、逆に体を興奮させてしまうので注意しましょう。

③ 就寝90分前までに入浴を済ませる

シャワーだけで済ませず、湯船に浸かる習慣も快眠につながります。入浴も運動と同様に、深部体温のコントロールに役立ちます。

38~40℃程度のぬるめのお湯に15~20分ほど浸かるのがおすすめです。これにより一時的に深部体温が上昇し、その後、ベッドに入る時間にかけてゆっくりと体温が下がっていきます。この体温の下降が、心地よい眠気を誘うのです。

タイミングとしては、就寝の90分~2時間前がベストです。入浴直後は体温が高く興奮状態にあるため、少し時間を置いて体がクールダウンするのを待ちましょう。リラックス効果のある入浴剤やアロマオイルを使うのも良い方法です。

④ 寝室の温度や明るさなど睡眠環境を整える

寝室が快適な空間であるかどうかも、睡眠の質を大きく左右します。以下のポイントを見直してみましょう。

- 温度と湿度: 快適と感じる室温は、夏場は25~26℃、冬場は22~23℃程度とされています。湿度は1年を通じて50~60%が理想です。エアコンのタイマー機能や加湿器・除湿器をうまく活用しましょう。

- 光: 寝室はできるだけ暗くすることが重要です。光はメラトニンの分泌を抑制するため、豆電球なども消すのが理想です。遮光カーテンを利用したり、アイマスクを使ったりするのも効果的です。

- 音: 生活音や外部の騒音が気になる場合は、耳栓や、リラックスできる環境音を流すホワイトノイズマシンなどを試してみましょう。

- 寝具: 体に合わないマットレスや枕は、寝心地の悪さだけでなく、肩こりや腰痛の原因にもなります。適度な硬さで寝返りが打ちやすく、体圧が分散されるものを選びましょう。

⑤ 就寝前のスマートフォンやテレビは控える

これは現代人にとって最も重要かつ難しい習慣かもしれません。スマートフォンやPC、タブレットの画面から発せられるブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制し、脳を覚醒させてしまいます。

また、SNSやニュース、動画などの情報は、知らず知らずのうちに脳に刺激を与え、興奮や不安を引き起こし、リラックス状態を妨げます。

理想は、就寝の1~2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめることです。その代わりに、読書(刺激の少ない内容のもの)、ストレッチ、瞑想、穏やかな音楽を聴くなど、心と体をリラックスさせる活動に時間を使いましょう。

⑥ カフェイン、アルコール、喫煙を避ける

嗜好品が睡眠に与える影響は非常に大きいものです。

- カフェイン: コーヒー、緑茶、紅茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強い覚醒作用があります。効果は4~6時間続くため、質の高い睡眠を求めるなら、遅くとも就寝の4時間前からは摂取を控えましょう。

- アルコール: 「寝酒」は百害あって一利なしです。アルコールは一時的に寝つきを良くしますが、睡眠の後半部分を浅くし、中途覚醒の原因となります。結果として、総睡眠時間は長くても、質の低い断片的な睡眠になってしまいます。

- 喫煙: タバコに含まれるニコチンにもカフェインと同様の覚醒作用があります。また、睡眠中にニコチンが切れると、離脱症状で目が覚めてしまうこともあります。

これらの習慣を見直し、改善する努力が、サプリメントの効果を最大限に引き出し、真の快眠を手に入れるための鍵となります。

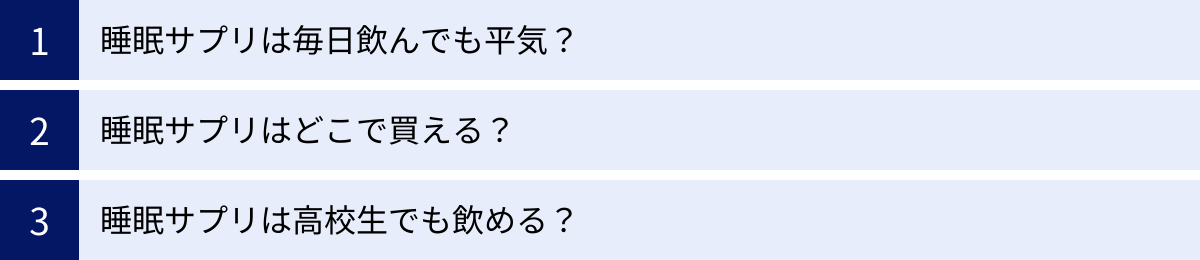

睡眠サプリに関するよくある質問

最後に、睡眠サプリに関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

睡眠サプリは毎日飲んでも平気?

はい、基本的に問題ありません。

睡眠サプリは医薬品ではなく「食品」ですので、製品に記載されている1日の摂取目安量を守っている限り、毎日継続して飲んでも安全上の問題は低いとされています。

むしろ、GABAやL-テアニンなどの機能性関与成分は、継続的に摂取することで体内の状態を整え、効果を実感しやすくなる傾向があります。一夜漬けのような使い方ではなく、まずは1~3ヶ月程度、生活習慣の改善と並行して続けてみることをおすすめします。

ただし、漫然と飲み続けるのではなく、定期的に「サプリがなくても眠れるようになったか」「睡眠の質は改善したか」と自身の状態を振り返り、必要に応じて摂取を休止したり、量を調整したりすることも大切です。

睡眠サプリはどこで買える?

睡眠サプリは、非常に身近な場所で購入できます。

- ドラッグストア、薬局: マツモトキヨシ、ウエルシア、スギ薬局、ツルハドラッグといった全国チェーンのドラッグストアや、地域の薬局で広く取り扱われています。健康食品やサプリメントのコーナーに置かれています。

- スーパーマーケット、コンビニエンスストア: 一部の大型スーパーやコンビニでも、主要な製品が販売されていることがあります。

- オンラインストア: Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどの大手ECサイトでは、非常に多くの種類のサプリが販売されており、比較検討しやすいのがメリットです。

- メーカー公式サイト: 各メーカーの公式サイトでも直接購入できます。定期購入割引や初回限定キャンペーンなどが用意されていることも多く、継続的に利用する場合はお得になることがあります。

品揃えは店舗によって異なるため、特定の製品を探している場合は、オンラインストアやメーカー公式サイトを利用するのが確実です。

睡眠サプリは高校生でも飲める?

自己判断での摂取は推奨されません。

市販されている多くの睡眠サプリは、成人を対象に成分量や安全性が設計されています。そのため、製品のパッケージには「お子様はお召し上がりにならないでください」といった注意書きがされているのが一般的です。

高校生はまだ心身ともに成長過程にある非常に大切な時期です。睡眠に関する悩みがある場合、その原因は勉強のストレス、スマートフォンの使いすぎ、友人関係、不規則な生活リズムなど、多岐にわたることが考えられます。

まずは安易にサプリに頼るのではなく、保護者の方に相談し、生活習慣を見直すことから始めるのが第一です。スマートフォンの使用ルールを決める、就寝時間を一定にする、日中に体を動かすといった基本的な対策で改善することも少なくありません。

それでも悩みが続く場合は、サプリを選ぶ前に、かかりつけの小児科や心療内科など、専門の医療機関に相談することをおすすめします。専門家が原因を特定し、適切なアドバイスや指導を行ってくれます。