私たちは人生の約3分の1を睡眠に費やしています。この長い時間を、単なる「休息」と捉えるのは非常にもったいないことです。睡眠は、心と身体の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に引き出すために不可欠な、極めて能動的で複雑な生命活動です。

その睡眠を構成する二つの主要な状態が「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」です。多くの方が「夢を見るのがレム睡眠」「深い眠りがノンレム睡眠」といった断片的な知識は持っているかもしれません。しかし、それぞれが具体的にどのような役割を果たし、私たちの心身にどう影響を与えているのか、そのメカニズムまで深く理解している方は少ないのではないでしょうか。

この記事では、睡眠科学の観点から「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」について徹底的に解説します。それぞれの特徴や違い、睡眠サイクルにおける関係性、そして心と身体の健康における重要な役割を、専門用語を交えながらも分かりやすく紐解いていきます。さらに、質の高い睡眠を得て、レム睡眠を整えるための具体的な方法や、関連する病気についても詳しくご紹介します。

本記事を読み終える頃には、あなたは自身の睡眠に対する理解を深め、日々の生活の質を向上させるための具体的なヒントを得られるはずです。毎日の睡眠を、最高のコンディションを生み出すための戦略的な時間に変えていきましょう。

目次

レム睡眠とは

睡眠には大きく分けて二つの種類がありますが、その一つが「レム睡眠」です。一般的には「浅い眠り」や「夢を見る眠り」として知られていますが、その実態は非常にユニークで活動的な状態です。ここでは、レム睡眠の基本的な特徴と、その名前の由来について詳しく解説します。

身体は休み、脳が活動している状態

レム睡眠の最大の特徴は、身体は深く休息しているにもかかわらず、脳は活発に活動しているという、一見矛盾した状態にあることです。この特徴から「逆説睡眠(Paradoxical Sleep)」とも呼ばれます。

まず、身体の状態から見ていきましょう。レム睡眠中は、骨格筋の緊張が極端に低下する「筋アトニア」という現象が起こります。これは、脳からの運動指令が脊髄でブロックされ、手足などの筋肉が動かなくなる状態です。呼吸筋や心筋、眼球を動かす筋肉など、生命維持に不可欠な一部の筋肉は活動を続けますが、それ以外のほとんどの筋肉は完全に弛緩しています。この筋アトニアは非常に重要な役割を担っており、後述する「夢」と深く関係しています。もし、この機能がなければ、夢の中での行動がそのまま現実の動きとして現れてしまい、非常に危険な事態になりかねません。つまり、レム睡眠中の身体は、安全装置が働いた深い休息状態にあると言えます。

一方で、脳は覚醒時に近いほど活発に活動しています。脳波を測定すると、シータ波やベータ波といった、覚醒時や集中している時に見られるような、周波数が速く振幅の小さい波形が観察されます。この脳の活発な活動が、鮮明でストーリー性のある夢を生み出す源となっています。また、心拍数や呼吸、血圧なども不規則に変動し、安定しているノンレム睡眠中とは対照的な状態を示します。

このように、レム睡眠は「身体の休息」と「脳の活動」という二つの側面を併せ持つ、非常に特殊な睡眠段階です。この時間は、単に身体を休ませるだけでなく、日中に得た情報を整理したり、感情をメンテナンスしたりといった、高度な精神活動が行われる重要な時間なのです。

名前は急速眼球運動(Rapid Eye Movement)が由来

「レム(REM)」という名称は、この睡眠段階で観察される特徴的な現象に由来しています。REMとは、「Rapid Eye Movement(急速眼球運動)」の頭文字を取ったものです。

その名の通り、レム睡眠中は、閉じられたまぶたの下で眼球がキョロキョロと素早く動いているのが観察されます。この現象は、1953年にアメリカの研究者ユージン・アセリンスキーとナサニエル・クレイトマンによって発見され、睡眠研究の歴史における大きなブレークスルーとなりました。彼らは、睡眠中の乳児の眼球が周期的に速く動くことに気づき、これが脳の活動と関連していることを突き止めました。

この急速眼球運動がなぜ起こるのか、その正確なメカニズムは完全には解明されていませんが、一般的には「見ている夢の内容を追っているため」と考えられています。レム睡眠中に見る夢は、映像を伴う鮮明なものが多いため、夢の中の情景や対象物を目で追うように、眼球が動くという説です。例えば、夢の中でテニスをしているのであれば、ボールの動きを追って眼球が左右に動くといった具合です。

この急速眼球運動の発見により、それまで単なる「意識のない休息状態」と考えられていた睡眠が、実は「レム睡眠」と「ノンレム睡眠(Non-REM sleep)」という質的に異なる二つの状態から成り立っていることが明らかになりました。レム睡眠の発見は、睡眠が脳にとって非常にアクティブなプロセスであることを示し、その後の睡眠科学の発展に大きく貢献したのです。

ノンレム睡眠とは

レム睡眠と対をなすもう一つの睡眠状態が「ノンレム睡眠」です。こちらは「Non-Rapid Eye Movement Sleep」の略で、その名の通り、レム睡眠の特徴である急速眼球運動が見られない睡眠を指します。一般的には「深い眠り」として知られており、心身の休息と回復に中心的な役割を果たします。

脳と身体が休んでいる深い眠り

ノンレム睡眠の最も重要な特徴は、脳と身体の両方が休息状態に入ることです。レム睡眠が「身体の休息」と「脳の活動」という状態だったのに対し、ノンレム睡眠は「心身の完全な休息」を目指す時間と言えます。

この間、脳の活動は大幅に低下します。脳波を測定すると、デルタ波や徐波といった、周波数が遅く振幅の大きい、ゆったりとした波形が支配的になります。これは、脳の神経細胞(ニューロン)が一斉に活動を休止している状態を反映しており、「大脳の休息」に不可欠です。日中の活発な情報処理で疲弊した脳をクールダウンさせ、エネルギーを再充填する重要なプロセスです。

身体も同様に休息状態に入ります。心拍数や呼吸、血圧は低く安定し、全身の筋肉の緊張も適度に保たれながらリラックスした状態になります。レム睡眠のように完全に弛緩するわけではないため、寝返りをうつなど、ある程度の身体の動きは可能です。

また、ノンレム睡眠中には、成長ホルモンが集中的に分泌されることが知られています。成長ホルモンは、子供の身体的な成長を促すだけでなく、成人においても重要な役割を担っています。具体的には、日中に傷ついた細胞や組織の修復、新陳代謝の促進、疲労回復などに深く関わっています。私たちが「ぐっすり眠ると疲れが取れる」と感じるのは、主にこのノンレム睡眠中の身体的な回復プロセスのおかげなのです。

つまり、ノンレム睡眠は、脳の疲労を回復させ、身体のメンテナンスを行うための、生命維持に欠かせない時間と言えるでしょう。

眠りの深さに段階がある

ノンレム睡眠は、一様な状態ではなく、眠りの深さによっていくつかの段階に分けられます。現在、国際的な基準では以下の3つのステージに分類されています。

| 睡眠ステージ | 名称 | 特徴 |

|---|---|---|

| ステージN1 | 入眠期(まどろみ) | 覚醒から睡眠への移行段階。ウトウトしている状態で、物音など些細な刺激で簡単に目が覚めてしまう。脳波はα波(リラックスした覚醒状態の波)が減少し、θ波が出現する。 |

| ステージN2 | 軽睡眠期 | 本格的な睡眠の始まり。軽い物音では起きなくなる。脳波には「睡眠紡錘波」や「K複合波」といった特徴的な波形が現れる。睡眠時間全体で見ると、このステージが最も長い割合を占める。 |

| ステージN3 | 深睡眠期(徐波睡眠) | 最も深い眠りの段階。多少の物音や揺さぶりではなかなか起きない。「徐波(スローウェーブ)」と呼ばれるデルタ波が脳波の大部分を占めるため、「徐波睡眠」とも呼ばれる。脳と身体の休息、成長ホルモンの分泌、記憶の固定などが最も活発に行われる、睡眠の質において最も重要なステージ。 |

(※かつてはステージ3とステージ4に分かれていましたが、現在は一つのステージN3に統合されています)

入眠すると、まずステージN1に入り、次第にN2、そしてN3へと眠りが深まっていきます。このステージN3の深睡眠こそが、いわゆる「ぐっすり眠った」という感覚をもたらすものです。睡眠の前半、特に最初の1〜2回の睡眠サイクルで、このステージN3は最も長く、深く現れる傾向があります。夜が更けるにつれてステージN3の時間は短くなり、代わりにレム睡眠の時間が長くなっていきます。

このノンレム睡眠の段階的な構造は、効率的に心身を回復させるための巧みな仕組みです。質の高い睡眠を得るためには、単に長く眠るだけでなく、このステージN3の深睡眠をしっかりと確保することが極めて重要になります。加齢やストレス、不規則な生活習慣などは、この深睡眠を妨げる大きな要因となるため、注意が必要です。

レム睡眠とノンレム睡眠の主な違い

これまで見てきたように、レム睡眠とノンレム睡眠は、同じ「睡眠」という枠組みの中にありながら、その性質は大きく異なります。両者は互いに補完し合いながら、私たちの心身の健康を支えています。ここでは、両者の違いをより明確にするために、いくつかの重要な観点から比較してみましょう。

| 比較項目 | レム睡眠 (REM Sleep) | ノンレム睡眠 (Non-REM Sleep) |

|---|---|---|

| 脳の活動状態 | 活発(覚醒時に近い) | 休息状態(活動が低下) |

| 身体の状態 | 筋肉は完全に弛緩(筋アトニア) | 筋肉はリラックスしているが、緊張は残る |

| 眼球の動き | 急速に動く(Rapid Eye Movement) | ほとんど動かないか、ゆっくり動く |

| 呼吸・心拍 | 不規則で変動しやすい | 安定してゆっくりになる |

| 見る夢の内容 | 鮮明でストーリー性のある夢 | 思考に近く、断片的で漠然とした夢 |

| 主な役割 | 記憶の整理・定着、感情の整理、スキルの習得 | 脳と身体の疲労回復、成長ホルモンの分泌 |

以下で、これらの違いについてさらに詳しく解説していきます。

脳の活動状態

レム睡眠とノンレム睡眠の最も根本的な違いは、脳の活動レベルにあります。

- レム睡眠中の脳

レム睡眠中の脳は、まるで起きているかのように非常に活発です。脳波を調べると、覚醒時や物事に集中している時に見られるような、周波数の速いベータ波や、記憶形成に関わるシータ波が優位になります。この時、記憶を司る「海馬」や、感情を司る「扁桃体」といった脳の領域が特に活発に働いています。この脳の活動が、後述する記憶の整理や感情のメンテナンスといった重要な役割を果たすと考えられています。エネルギー消費量も覚醒時とほぼ同じレベルにあり、脳は「休息」しているわけではなく、むしろ「情報処理」という別の仕事に勤しんでいる状態です。 - ノンレム睡眠中の脳

一方、ノンレム睡眠中の脳は、活動を大幅に低下させ、休息モードに入ります。特に眠りが深くなるステージN3では、デルタ波と呼ばれる、非常にゆっくりとした大きな振幅の脳波が支配的になります。これは、多くの脳神経細胞が同調して活動を休止していることを示しており、「脳のクールダウン」と表現できます。日中の活動で脳に蓄積した疲労物質(アデノシンなど)を排出し、エネルギー源となるグリコーゲンを補充するなど、脳の物理的なメンテナンスが行われる重要な時間です。

身体の状態(筋肉の動き)

脳の活動とは対照的に、身体、特に筋肉の状態は両者で大きく異なります。

- レム睡眠中の身体

レム睡眠の際立った特徴は、「筋アトニア」と呼ばれる全身の骨格筋の弛緩です。脳は活発に活動し、夢の中で走り回ったり、誰かと話したりしていますが、その指令が身体に伝わらないように、脳幹にあるシステムが運動神経を強力に抑制します。これにより、身体は完全に脱力した状態となり、夢の中の行動が現実世界に現れるのを防いでいます。この安全機能があるからこそ、私たちは安心して夢の世界に没頭できるのです。 - ノンレム睡眠中の身体

ノンレム睡眠中も身体はリラックスしていますが、筋アトニアは起こりません。筋肉の緊張は保たれているため、寝返りをうったり、寝言を言ったりすることがあります。寝返りは、長時間同じ姿勢でいることによる血行不良や床ずれを防ぎ、体温を調節するための重要な生理現象です。ノンレム睡眠、特にステージN2の軽睡眠期に多く見られます。

眼球の動き

それぞれの名前の由来にもなっている眼球の動きは、両者を区別する明確な指標です。

- レム睡眠中の眼球

まぶたは閉じていますが、その下で眼球が上下左右に素早く、不規則に動きます。これが「急速眼球運動(Rapid Eye Movement)」です。この動きは、鮮明な夢の視覚情報を処理している脳の活動を反映していると考えられています。 - ノンレム睡眠中の眼球

急速眼球運動は見られません。入眠直後のステージN1では、眼球がゆっくりと回転するような動き(緩徐眼球運動)が見られることがありますが、眠りが深くなるにつれて、眼球の動きはほとんどなくなります。

見る夢の内容

私たちは睡眠中に夢を見ますが、その内容や質はレム睡眠とノンレム睡眠で大きく異なります。

- レム睡眠中の夢

鮮明で、色彩豊か、ストーリー性があり、しばしば奇想天外な内容の夢を見るのが特徴です。登場人物や場所が目まぐるしく変わったり、空を飛んだりといった非現実的な体験をすることが多いのもレム睡眠中の夢です。これは、記憶や感情を司る脳の領域が活発に働き、論理的な思考を司る前頭前野の活動が低下するため、脈絡のない情報が結びついて物語が生成されるためと考えられています。また、レム睡眠中に起こされると、80%以上の確率で見ていた夢の内容を思い出すことができます。 - ノンレム睡眠中の夢

ノンレム睡眠中にも夢を見ることはありますが、レム睡眠の夢とは質が異なります。内容はより断片的で、抽象的、思考に近いものが多いとされています。例えば、「何かを考えていた」「心配事をしていた」といった漠然とした感覚で、鮮明な映像や物語は伴わないことがほとんどです。そのため、ノンレム睡眠中に起こされても、夢を見ていたという自覚がなかったり、内容をほとんど思い出せなかったりします。

このように、レム睡眠とノンレム睡眠は、それぞれが異なる役割を担い、相互に連携することで、私たちの心身の健康を維持しています。ノンレム睡眠で脳と身体を深く休ませ、レム睡眠で記憶と心を整理する。この二つのバランスが取れて初めて、「質の高い睡眠」が実現するのです。

睡眠のメカニズムとサイクル

私たちの睡眠は、単純に目が覚めているか眠っているかの二元的な状態ではありません。レム睡眠とノンレム睡眠という二つの異なる状態が、一晩のうちにリズミカルに繰り返される、非常にダイナミックなプロセスです。この睡眠の周期的な構造を理解することは、睡眠の質を高める上で非常に重要です。

レム睡眠とノンレム睡眠は約90分周期で繰り返される

健康な成人の場合、眠りにつくと、まずノンレム睡眠から始まります。そして、レム睡眠とノンレム睡眠が約90分から120分を1セット(1サイクル)として、一晩に4〜5回繰り返されます。この周期的なパターンは「睡眠サイクル」と呼ばれています。

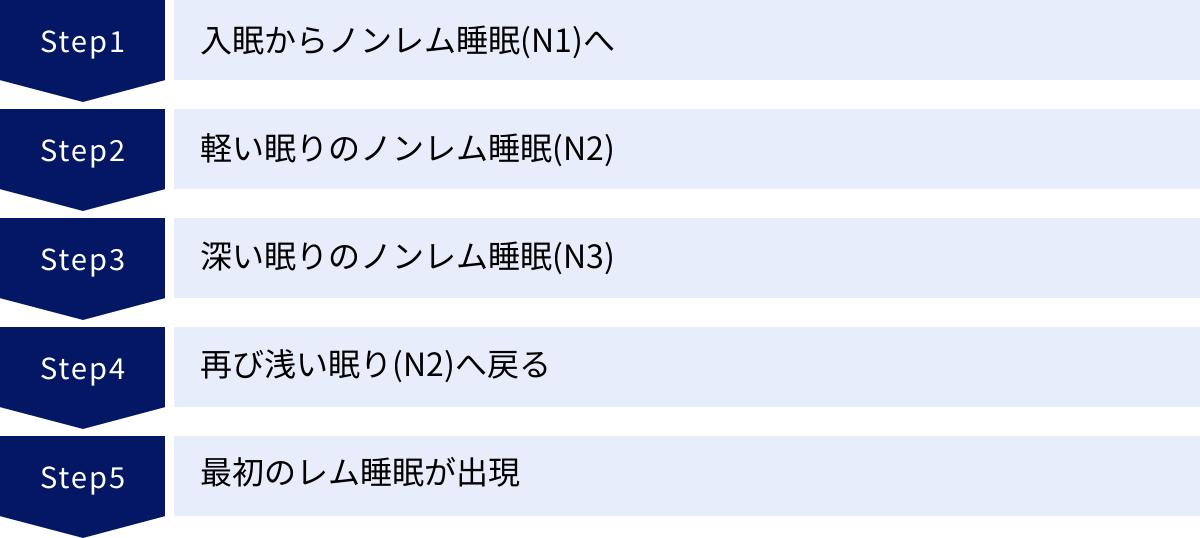

典型的な睡眠サイクルは、以下のような流れをたどります。

- 入眠 → ノンレム睡眠(ステージN1): まどろみの状態。数分程度で次の段階へ移行します。

- ノンレム睡眠(ステージN2): 軽い眠り。本格的な睡眠の始まりです。

- ノンレム睡眠(ステージN3): 深い眠り(徐波睡眠)。脳と身体が最も深く休息する時間です。

- ノンレム睡眠(ステージN2へ戻る): 深い眠りから少し浅い眠りに戻ります。

- レム睡眠の出現: その後、最初のレム睡眠が現れます。最初のレム睡眠は数分程度と非常に短いのが特徴です。

この「ノンレム睡眠(N1→N2→N3)→ レム睡眠」という一連の流れが、第1サイクルとなります。このサイクルが終わると、再びノンレム睡眠(N2)から第2サイクルが始まり、これが朝まで繰り返されます。

さらに、この睡眠サイクルには一晩を通した特徴的な変化があります。

- 睡眠前半(夜の前半): 主に深いノンレム睡眠(ステージN3)が多く出現します。入眠後の最初の1〜2サイクルで、一晩のうちのほとんどの深睡眠が集中して現れます。これは、日中の活動で疲れた脳と身体を効率的に回復させるための重要な時間です。

- 睡眠後半(朝方にかけて): 夜が更けるにつれて、深いノンレム睡眠(ステージN3)は減少し、代わりにレム睡眠の出現時間が徐々に長くなります。明け方には、1回のレム睡眠が20〜30分程度続くこともあります。また、ノンレム睡眠も浅いステージN2が中心となります。この時間帯は、記憶の定着や感情の整理といった、脳の高度な情報処理が活発に行われる時間です。

朝方に夢をよく覚えていたり、金縛り(レム睡眠中の筋アトニアが覚醒後も一時的に続く現象)を体験したりしやすいのは、この時間帯にレム睡眠が長く出現するためです。

この約90分のサイクルは、「90分の倍数で起きると目覚めが良い」という説の根拠にもなっていますが、これはあくまで平均値です。実際の睡眠サイクルの長さは個人差が大きく、80分程度の人もいれば、110分以上かかる人もいます。 また、同じ人でもその日の体調や年齢によって変動します。そのため、厳密に90分にこだわるよりも、自分自身の自然な覚醒リズムを掴むことの方が重要です。

年齢による睡眠サイクルの変化

睡眠の構造やサイクルは、一生を通じて一定ではありません。年齢とともに劇的に変化していきます。

- 新生児・乳児期:

新生児の睡眠時間は1日に16〜18時間にも及びますが、そのうちの約50%をレム睡眠が占めています。これは成人の約20〜25%と比べて非常に高い割合です。この時期のレム睡眠は、急速に発達する脳の神経回路を形成し、成熟させるために極めて重要な役割を果たしていると考えられています。また、新生児の睡眠は「動睡眠(レム睡眠に相当)」と「静睡眠(ノンレム睡眠に相当)」に分かれ、サイクルも約50〜60分と短いのが特徴です。 - 幼児期〜学童期:

成長とともに総睡眠時間は徐々に減少し、レム睡眠の割合も成人と同じ約20〜25%に近づいていきます。この時期は、深いノンレム睡眠(ステージN3)が非常に安定して多く見られます。活発な身体活動や学習による心身の成長を支えるために、質の高い深い眠りが不可欠です。 - 思春期:

思春期には体内時計が後ろにずれる「睡眠相後退」という生理的な変化が起こりやすく、夜更かし・朝寝坊の傾向が強まります。必要な睡眠時間は成人よりも長い8〜10時間とされていますが、学業や生活スタイルとの間でずれが生じ、睡眠不足に陥りやすい時期でもあります。(参照:米国立睡眠財団) - 成人期:

睡眠パターンは比較的安定し、レム睡眠の割合も約20〜25%で推移します。睡眠サイクルは約90〜120分で、一晩に4〜5回繰り返されます。 - 高齢期:

加齢に伴い、睡眠には顕著な変化が現れます。- 深いノンレム睡眠(ステージN3)の減少: 最も大きな変化は、徐波睡眠が大幅に減少、あるいは消失することです。これにより、「ぐっすり眠った」という熟睡感が得られにくくなります。

- 中途覚醒の増加: 眠りが浅くなるため、夜中に何度も目が覚めやすくなります。

- 睡眠時間全体の短縮: 総睡眠時間が短くなる傾向があります。

- 体内時計の変化: 体内時計のリズムが前進し、早寝早起きになる傾向が見られます(睡眠相前進)。

これらの変化は生理的な老化現象の一部ですが、生活習慣の改善や適切な対処によって、睡眠の質を維持・向上させることは可能です。年齢に応じた睡眠の変化を理解し、自分の睡眠パターンに合った対策を講じることが、生涯にわたる健康維持の鍵となります。

レム睡眠が持つ重要な役割

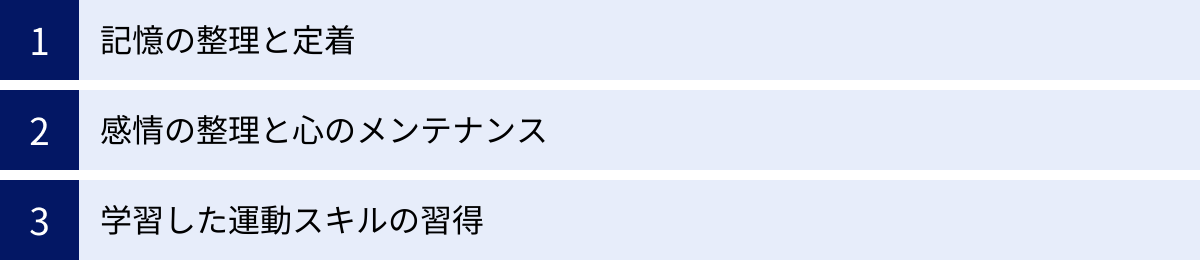

レム睡眠は単に夢を見るだけの時間ではありません。脳が活発に活動するこの時間には、私たちの精神的な健康や学習能力を支える、極めて重要な役割がいくつも存在します。ここでは、レム睡眠が担う主要な3つの役割について詳しく解説します。

記憶の整理と定着

レム睡眠の最も重要な役割の一つが、日中に学習・体験した事柄を整理し、長期的な記憶として脳に定着させることです。

私たちの記憶には、大きく分けていくつかの種類があります。例えば、英単語や歴史の年号などを覚える「意味記憶」、昨日の夕食に何を食べたかといった個人的な体験に関する「エピソード記憶」、そして自転車の乗り方や楽器の演奏といった身体で覚える「手続き記憶(スキル記憶)」などです。

日中に新しい情報やスキルを学ぶと、それらはまず「海馬」という脳の領域に一時的に保存されます。しかし、海馬の記憶容量には限界があるため、そのままではすぐに忘れてしまいます。これらの情報を長期的に保持するためには、海馬から大脳皮質へと情報を転送し、安定した神経ネットワークとして刻み込む「記憶の固定」というプロセスが必要です。

この記憶の固定プロセスにおいて、レム睡眠とノンレム睡眠が連携して重要な役割を果たしています。

- ノンレム睡眠(特に深睡眠)の役割: まず、深いノンレム睡眠中に、海馬に一時保存されていた情報が、大脳皮質へと繰り返し再生・転送されます。これにより、記憶の大まかな神経回路が形成されます。

- レム睡眠の役割: 次に、レム睡眠中に、転送された記憶が既存の知識ネットワークの中に統合され、強化されます。特に、新しい概念を学んだり、複雑な問題解決のルールを発見したりする能力は、レム睡眠によって向上することが研究で示されています。また、感情を伴うエピソード記憶の定着にもレム睡眠が深く関わっています。

つまり、ノンレム睡眠が記憶の「下書き」を行い、レム睡眠が「清書」と「ファイリング」を行うようなイメージです。徹夜で勉強した内容がすぐに抜けてしまうのは、この記憶を定着させるための睡眠プロセス、特にレム睡眠が不足するためです。一夜漬けが非効率であることは、睡眠科学の観点からも明らかと言えます。

感情の整理と心のメンテナンス

私たちは日々の生活の中で、喜びや楽しみだけでなく、ストレスや不安、悲しみといった様々なネガティブな感情を経験します。こうした感情的な出来事は、強い記憶として残りますが、その感情的な苦痛がずっと続くと、心の健康を損なう原因となります。

レム睡眠には、こうした感情的な記憶から「トゲ」を抜き、心を穏やかに保つメンテナンス機能があると考えられています。これは「睡眠による感情調節セオリー」などと呼ばれています。

このプロセスでは、感情を司る「扁桃体」と記憶を司る「海馬」が活発に働く一方で、ストレス反応に関わる神経伝達物質(ノルアドレナリン)の放出がほぼ完全に停止します。このユニークな神経化学的環境のおかげで、脳は嫌な出来事の記憶そのものは保持しつつも、それに付随するネガティブな感情(怒り、恐怖、悲しみなど)を切り離して処理することができるのです。

つまり、レム睡眠は、一晩かけて感情的な体験を「再上映」し、その感情的なインパクトを和らげ、より客観的な記憶へと書き換える作業を行っていると言えます。このプロセスを通じて、私たちは精神的な打撃から回復し、翌日には新たな気持ちで物事に取り組むことができるようになります。

十分なレム睡眠が取れないと、この感情の整理がうまくいかず、些細なことでイライラしたり、不安感が強まったり、気分の落ち込みが続いたりする可能性があります。PTSD(心的外傷後ストレス障害)の患者では、このレム睡眠中の感情処理に異常が見られることも報告されており、レム睡眠が精神的な安定にとっていかに重要であるかを示唆しています。

学習した運動スキルの習得

自転車の乗り方、ピアノの演奏、スポーツの新しいフォームなど、身体で覚える「手続き記憶」の習得にも、レム睡眠が決定的な役割を果たします。

日中に新しい運動スキルを練習すると、その動きを制御するための神経回路が脳内に形成され始めます。しかし、練習直後の時点では、その回路はまだ不安定で、動きもぎこちないままです。このぎこちない動きを、滑らかで自動的なものへと洗練させるプロセスが、睡眠中、特にレム睡眠中に行われます。

研究によると、ある運動課題を練習した後、睡眠をとったグループは、睡眠をとらなかったグループに比べて、翌日のパフォーマンスが著しく向上することが示されています。そして、このパフォーマンスの向上度は、睡眠中に現れたレム睡眠の量と強い相関があることが分かっています。

レム睡眠中、脳は日中に練習した運動パターンを「オフライン」で繰り返し再生(リハーサル)しています。この仮想的な練習を通じて、運動に関わる神経回路の結びつき(シナプス結合)が強化され、より効率的な動きのプログラムが脳に定着していくのです。身体は筋アトニアによって動かないため、安全な環境で何度でもシミュレーションを繰り返すことができます。

このことから、スポーツ選手や音楽家など、高度な運動スキルを必要とする人々にとって、質の高い睡眠、特に十分なレム睡眠を確保することは、練習そのものと同じくらい重要だと言えます。練習でインプットした情報を、睡眠によって脳に定着させ、初めてスキルとして自分のものにできるのです。

レム睡眠が不足するとどうなるか

レム睡眠が記憶の定着、感情の整理、スキルの習得といった重要な役割を担っていることを考えると、その不足が心身に様々な悪影響を及ぼすことは容易に想像できます。ここでは、レム睡眠が不足した場合に起こりうる代表的な問題を2つ取り上げ、詳しく解説します。

集中力や記憶力が低下する

レム睡眠不足がもたらす最も顕著な影響の一つが、認知機能の低下です。特に、日中の集中力、注意力、そして新しいことを学ぶ能力に深刻なダメージを与えます。

前述の通り、レム睡眠は日中に得た情報を整理し、長期記憶として定着させるために不可欠な時間です。睡眠不足、特に睡眠の後半に多く現れるレム睡眠が削られてしまうと、このプロセスが十分に行われません。その結果、以下のような問題が生じます。

- 記憶力の低下: 新しく学んだ知識やスキルが脳に定着しにくくなります。せっかく勉強したり、仕事を覚えたりしても、その内容がすぐに頭から抜けてしまい、「物覚えが悪くなった」と感じるようになります。複雑な情報を理解し、整理する能力も低下します。

- 集中力・注意力の散漫: レム睡眠は、注意や実行機能(計画を立てて物事を遂行する能力)を司る脳の前頭前野の機能を回復させる役割も担っています。レム睡眠が不足すると、この領域の働きが鈍り、日中に注意を持続させることが難しくなります。仕事や勉強中にぼーっとしてしまったり、簡単なミスが増えたり、話の要点を掴めなくなったりするのは、レム睡眠不足のサインかもしれません。

- 創造性や問題解決能力の低下: レム睡眠は、一見無関係な情報同士を結びつけ、新しいアイデアや解決策を生み出す「ひらめき」にも関わっていると考えられています。レム睡眠が不足すると、思考が硬直化し、柔軟な発想や創造的な問題解決が困難になることがあります。

これらの認知機能の低下は、学業や仕事のパフォーマンスに直接的な影響を与えるだけでなく、日々の生活の質を大きく損なう原因にもなります。慢性的なレム睡眠不足は、脳が常にオーバーヒートしたような状態であり、その能力を最大限に発揮することができなくなってしまうのです。

精神的に不安定になりやすい

レム睡眠は「心のメンテナンス」の時間でもあります。この時間が不足すると、感情のコントロールがうまくいかなくなり、精神的な不調をきたしやすくなります。

レム睡眠には、ネガティブな出来事の記憶から感情的な苦痛を取り除く働きがあります。十分なレム睡眠がとれていれば、嫌な体験も時間とともに冷静に受け止められるようになります。しかし、レム睡眠が不足すると、この感情の処理プロセスが滞ってしまいます。その結果、以下のような精神的な問題が引き起こされる可能性があります。

- 情緒不安定・易怒性(いどせい): 感情のブレーキが効きにくくなり、些細なことでイライラしたり、怒りっぽくなったりします。感情の起伏が激しくなり、周囲との人間関係に支障をきたすこともあります。

- 不安感の増大: 未処理の不安や恐怖が心の中に蓄積し、常に漠然とした不安を感じるようになります。将来のことや些細な失敗を過度に心配し、ネガティブな思考から抜け出せなくなることがあります。

- ストレス耐性の低下: ストレスに対する抵抗力が弱まり、普段なら乗り越えられるような困難にも精神的に参ってしまいます。ストレスからの回復も遅くなり、心身の疲労が蓄積しやすくなります。

- うつ病や不安障害のリスク上昇: 慢性的なレム睡眠不足は、うつ病や不安障害といった精神疾患の発症リスクを高めることが多くの研究で指摘されています。特に、うつ病患者ではレム睡眠の出現パターンに異常が見られることが多く、睡眠と精神の健康が密接に結びついていることを示しています。

このように、レム睡眠の不足は、脳の認知機能だけでなく、心の健康にも深刻な影を落とします。 もし最近、集中力が続かない、イライラしやすい、気分が落ち込みがちだと感じているなら、それは単なる性格や気分の問題ではなく、質の高い睡眠、特にレム睡眠が足りていないサインなのかもしれません。

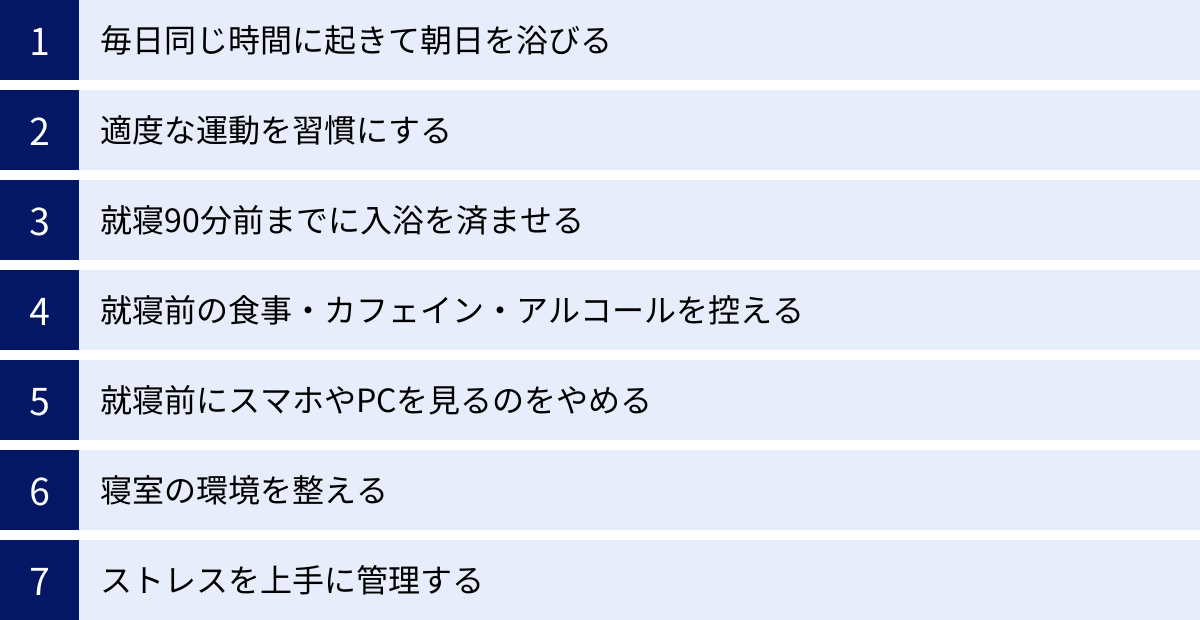

睡眠の質を高めてレム睡眠を整える7つの方法

レム睡眠とノンレム睡眠の適切なバランスを保ち、質の高い睡眠を得るためには、日々の生活習慣を見直すことが不可欠です。ここでは、科学的な根拠に基づいた、睡眠の質を向上させ、レム睡眠を整えるための7つの具体的な方法をご紹介します。

① 毎日同じ時間に起きて朝日を浴びる

私たちの身体には、約24時間周期で心身の状態を調節する「体内時計(概日リズム)」が備わっています。この体内時計が正常に働くことで、夜になると自然に眠くなり、朝になるとすっきりと目覚めることができます。このリズムを整える上で最も重要なのが「光」、特に朝日です。

朝、決まった時間に起きて太陽の光を浴びると、その光の刺激が脳にある体内時計の親時計(視交叉上核)に届き、時計のズレがリセットされます。 このリセットから約14〜16時間後に、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌が始まるようにセットされます。つまり、朝7時に起きて朝日を浴びれば、夜の21時〜23時頃に自然な眠気が訪れるという仕組みです。

休日に寝だめをして起床時間がずれると、体内時計のリズムが乱れ、「社会的ジェットラグ(時差ボケ)」と呼ばれる状態に陥ります。これにより、月曜日の朝に起きるのが辛くなったり、夜の寝つきが悪くなったりします。休日でも平日との起床時間の差を2時間以内にとどめることが、安定した睡眠リズムを保つ秘訣です。

② 適度な運動を習慣にする

適度な運動は、寝つきを良くし、深いノンレム睡眠を増やす効果があることが科学的に証明されています。運動によって睡眠の質が向上するメカニズムはいくつかありますが、特に重要なのが「深部体温」の変化です。

人の身体は、日中に活動している時は体温が高く、夜になって休息する時は体温が低くなります。この深部体温の低下が、自然な眠気を誘う重要なスイッチとなります。運動をすると一時的に深部体温が上がりますが、その後、身体は熱を放出しようとして、運動前よりも体温が下がります。この体温の落差が大きいほど、スムーズで深い眠りに入りやすくなるのです。

運動のタイミングとしては、就寝の3時間前くらいに、ウォーキングやジョギング、ヨガなどの軽い有酸素運動を30分程度行うのが効果的です。逆に、就寝直前の激しい運動は交感神経を興奮させ、体温を上げすぎてしまうため、寝つきを妨げる可能性があります。

③ 就寝90分前までに入浴を済ませる

運動と同様に、入浴も深部体温をコントロールして睡眠の質を高める有効な手段です。

就寝の90分〜120分前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かるのがおすすめです。入浴によって一時的に上昇した深部体温が、お風呂から上がった後に徐々に下がっていきます。ちょうど就寝時間になる頃に体温が効果的に低下し、強い眠気が訪れます。

熱すぎるお湯や長時間の入浴は、交感神経を刺激してしまい逆効果になることがあります。また、シャワーだけで済ませると身体の芯まで温まらないため、深部体温の上昇効果が小さくなります。リラックス効果のある入浴剤などを活用し、ゆったりと湯船に浸かる時間を作ることが、質の高い眠りへの近道です。

④ 就寝前の食事・カフェイン・アルコールを控える

就寝前の飲食は、睡眠の質を著しく低下させる原因となります。

- 食事: 就寝直前に食事をとると、消化活動のために胃腸が活発に働き続けます。これにより、身体が休息モードに入れず、眠りが浅くなってしまいます。特に脂っこいものや量の多い食事は消化に時間がかかるため、夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。

- カフェイン: コーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。カフェインはアデノシンという睡眠物質の働きをブロックするため、寝つきを悪くし、深い睡眠を妨げます。カフェインの効果は摂取後30分〜1時間でピークに達し、4〜8時間持続するため、夕方以降の摂取は避けるべきです。(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット)

- アルコール: 「寝酒をするとよく眠れる」というのは大きな誤解です。アルコールは一時的に寝つきを良くする効果がありますが、その後の睡眠に深刻な悪影響を及ぼします。アルコールが体内で分解されると、アセトアルデヒドという覚醒作用のある物質が生成されます。これにより、睡眠の後半部分で眠りが浅くなり、中途覚醒が増え、レム睡眠が抑制されます。結果として、睡眠全体の質が大きく低下し、翌朝に疲労感が残ることになります。

⑤ 就寝前にスマートフォンやPCを見るのをやめる

スマートフォンやPC、タブレットなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠の質を低下させる大きな要因です。

ブルーライトは、太陽光にも含まれる波長の短い強い光で、体内時計をリセットする作用があります。夜間にこの光を浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いしてしまい、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。その結果、寝つきが悪くなるだけでなく、睡眠のリズム全体が後ろにずれてしまいます。

また、SNSやニュース、動画などの刺激的なコンテンツは、脳を興奮状態にし、リラックスを妨げます。就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめ、読書やストレッチ、音楽を聴くなど、心身をリラックスさせる時間に切り替えることが重要です。

⑥ 寝室の環境を整える

快適な睡眠のためには、寝室が心からリラックスできる環境であることが不可欠です。「光」「音」「温度・湿度」の3つの要素を整えましょう。

- 光: 寝室はできるだけ暗くするのが基本です。豆電球や常夜灯のわずかな光でもメラトニンの分泌を妨げることがあります。遮光カーテンを利用したり、アイマスクを着用したりして、光を完全にシャットアウトするのが理想です。

- 音: 静かな環境が望ましいですが、完全な無音がかえって気になる場合は、ホワイトノイズマシンやヒーリングミュージックなどを小さな音量で流すのも効果的です。生活音や交通騒音が気になる場合は、耳栓の利用も検討しましょう。

- 温度・湿度: 快適と感じる温度や湿度は人それぞれですが、一般的に室温は夏場で25〜26℃、冬場で22〜23℃、湿度は通年で50〜60%が推奨されています。エアコンや加湿器・除湿器を適切に使い、寝具も季節に合わせて調整することで、朝まで快適に眠り続けることができます。(参照:環境省)

⑦ ストレスを上手に管理する

ストレスは、交感神経を活発にし、心身を緊張状態にするため、安眠の大敵です。日中に感じたストレスや不安をベッドの中にまで持ち込んでしまうと、なかなか寝付けなくなります。

自分に合ったリラクゼーション法を見つけ、就寝前に実践する習慣をつけましょう。

- 深呼吸・腹式呼吸: ゆっくりと鼻から息を吸い、口から時間をかけて吐き出す。これを繰り返すことで副交感神経が優位になり、心身がリラックスします。

- 漸進的筋弛緩法: 全身の筋肉に順番に力を入れて、その後一気に緩めることを繰り返す方法。身体の緊張に気づき、意図的にほぐすことができます。

- 瞑想・マインドフルネス: 静かに座り、自分の呼吸や身体の感覚に意識を集中させることで、頭の中の雑念を払い、心を落ち着かせます。

- アロマテラピー: ラベンダーやカモミールなど、鎮静効果のある香りを寝室で使うのも良いでしょう。

これらの方法を日常生活に取り入れ、継続することが、安定した質の高い睡眠、そして健やかなレム睡眠を確保するための鍵となります。

レム睡眠に関連する病気「レム睡眠行動障害」

通常、レム睡眠中は筋アトニアによって身体が動かなくなるため、夢の内容が行動として現れることはありません。しかし、この筋アトニアのメカニズムがうまく機能しなくなり、夢に反応して異常な行動をとってしまう病気が「レム睡眠行動障害(RBD: REM Sleep Behavior Disorder)」です。

症状

レム睡眠行動障害の最も特徴的な症状は、睡眠中に夢の内容に一致した、暴力的または突飛な行動をとることです。

- 大声で叫ぶ、怒鳴る、笑う、泣く: 夢の中での会話や感情がそのまま声となって現れます。寝言のレベルを超えて、非常に大きな声を出すことが多いです。

- 手足をバタつかせる、殴る、蹴る: 夢の中で誰かと戦っていたり、何かから逃げていたりする行動が、そのまま身体の動きとして現れます。ベッドから転落したり、壁や家具を殴って自身が怪我をしたりすることもあります。

- ベッドパートナー(隣で寝ている人)への暴力: 本人に全く悪気はないのですが、夢の中の相手を攻撃するつもりが、隣で寝ている配偶者やパートナーを殴ったり蹴ったりしてしまい、怪我をさせてしまうケースも少なくありません。

これらの異常行動は、睡眠の後半、レム睡眠が多く出現する明け方に起こりやすい傾向があります。行動の最中に起こすと、患者はすぐに覚醒し、見ていた夢の内容を鮮明に思い出すことができます。しかし、自分が異常な行動をとっていたことには気づいておらず、驚くことがほとんどです。

原因

レム睡眠行動障害の根本的な原因は、レム睡眠中の筋アトニアを制御している脳幹部(特に橋や延髄)の神経回路の機能不全にあると考えられています。この部分の機能が障害されることで、夢を見ている間の脳からの運動指令が脊髄に伝わってしまい、異常行動が引き起こされます。

レム睡眠行動障害は、原因が特定できない「特発性」のものと、他の病気や薬剤が原因で起こる「二次性」のものがあります。

特に注意が必要なのは、特発性のレム睡眠行動障害が、将来的に神経変性疾患を発症する前触れの症状(前駆症状)である可能性が高いことです。研究によると、特発性レム睡眠行動障害と診断された患者の多くが、数年から十数年のうちにパーキンソン病、レビー小体型認知症、多系統萎縮症といった「α-シヌクレイノパチー」と呼ばれる一群の病気を発症することが報告されています。(参照:国立精神・神経医療研究センター)

そのため、中高年以降、特に50歳以上の男性で、夢に伴う異常行動が新たに出現した場合は、単なる「寝相が悪い」「怖い夢を見た」で済ませずに、速やかに専門医(神経内科や精神科、睡眠外来)に相談することが極めて重要です。

治療法

レム睡眠行動障害の治療は、主に「薬物療法」と「生活環境の整備」の二つの柱で行われます。

- 薬物療法:

最も一般的に用いられるのは、クロナゼパム(商品名:リボトリール、ランドセンなど)という種類の薬剤です。この薬は、異常行動の頻度や激しさを効果的に抑制することが知られており、多くの患者で症状が劇的に改善します。その他、メラトニンの補充療法が有効な場合もあります。これらの薬剤は医師の処方が必要であり、自己判断での使用は絶対に避けるべきです。 - 生活環境の整備(安全対策):

薬物療法と並行して、睡眠中の怪我を防ぐための環境整備が非常に重要です。- 寝室の安全確保: ベッドの周りから、時計やランプ、眼鏡、ガラス製品といった硬い物や割れ物を片付けます。

- ベッドからの転落防止: ベッドの位置を壁際に寄せたり、ベッドガードを設置したり、ベッドの高さを低くしたり、ベッドの周りに布団やクッションを敷き詰めたりするなどの対策が有効です。

- 刃物などの危険物の管理: 夢遊病のように寝室から出て行ってしまう可能性も考慮し、刃物や危険物は鍵のかかる場所に保管します。

レム睡眠行動障害は、本人だけでなくベッドパートナーの安全にも関わる病気です。適切な診断と治療を受けることで、症状をコントロールし、安全な夜を取り戻すことが可能です。疑わしい症状があれば、決して放置せず、専門機関を受診しましょう。

レム睡眠に関するよくある質問

ここでは、レム睡眠や睡眠全般に関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。

理想の睡眠時間は何時間ですか?

これは非常によくある質問ですが、結論から言うと「理想の睡眠時間には個人差があり、万人に当てはまる単一の答えはない」というのが正解です。

ただし、多くの研究や専門機関からの推奨は存在します。例えば、米国の国立睡眠財団(National Sleep Foundation)は、膨大な研究結果を基に、年齢別の推奨睡眠時間を公表しています。それによると、健康な成人(18〜64歳)に推奨される睡眠時間は7〜9時間とされています。6〜7時間でも問題ない人もいれば、9時間以上必要な人もいます。

重要なのは、時間の長さ(量)だけでなく「睡眠の質」です。たとえ9時間ベッドにいても、眠りが浅く、途中で何度も目が覚めるようでは、質の良い睡眠とは言えません。逆に、6時間半でもぐっすり眠れて、日中に強い眠気を感じることなく、集中して活動できるのであれば、その人にとっては十分な睡眠時間である可能性があります。

自分にとっての理想の睡眠時間を見つけるための目安は、「日中の眠気」です。日中に、会議中や運転中など、起きていなければならない状況で強い眠気に襲われることが頻繁にある場合は、睡眠が足りていないサインです。週末に大幅に寝だめをしてしまうのも、平日の睡眠が不足している証拠かもしれません。

まずは7〜8時間を目安に睡眠時間を確保し、その上で日中の自分の体調やパフォーマンスを観察して、最適な睡眠時間を見つけていくのが良いでしょう。

90分サイクルを意識して起きるべきですか?

「睡眠は90分サイクルだから、その倍数(4.5時間、6時間、7.5時間など)で起きるとスッキリ目覚められる」という説を耳にしたことがある方は多いでしょう。この説の根拠は、睡眠サイクルが浅い眠り(レム睡眠やステージN2)のタイミングで終わるため、そのタイミングで起きれば覚醒しやすい、というものです。

この考え方には一理ありますが、誰もが厳密に90分サイクルで眠っているわけではないため、過度に意識しすぎる必要はありません。

- 個人差が大きい: 前述の通り、睡眠サイクルの長さは80分〜110分程度と個人差が大きいです。また、同じ人でもその日の体調や年齢によって変動します。

- サイクルは一定ではない: 睡眠の前半と後半では、サイクルの構成(深いノンレム睡眠とレム睡眠の割合)が異なります。常に同じパターンが繰り返されるわけではありません。

- 入眠時間が基準: この理論は、ベッドに入って「すぐに」眠りにつくことが前提です。寝付くまでに時間がかかった場合、計算がずれてしまいます。

したがって、目覚まし時計を7時間30分後にセットしたからといって、必ずしもサイクルの終わりに起きられるとは限りません。むしろ、深いノンレム睡眠の途中で無理やり起こされてしまい、強い眠気や倦怠感(睡眠慣性)を感じる可能性もあります。

この理論に固執するよりも、「毎日同じ時間に起きる」ことを優先する方が、体内時計を整える上で 훨씬効果的です。 規則正しい起床時間を続けることで、身体がその時間に起きる準備を整えるようになり、自然と浅い眠りのタイミングで目覚めやすくなります。

最近では、スマートウォッチや睡眠アプリなど、加速度センサーで体動を検知し、眠りが浅くなったタイミングでアラームを鳴らしてくれるデバイスもあります。こうしたツールを活用して、自分の睡眠サイクルのおおよその傾向を把握し、快適な目覚めをサポートするのも一つの方法です。

まとめ

本記事では、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という二つの睡眠状態に焦点を当て、その特徴、違い、役割、そして睡眠の質を高めるための具体的な方法について詳しく解説してきました。

最後に、この記事の要点をまとめます。

- レム睡眠は「身体は休み、脳は活動している」状態で、急速眼球運動(Rapid Eye Movement)を伴います。記憶の整理と定着、感情のメンテナンス、運動スキルの習得といった、高度な精神活動を担う重要な時間です。

- ノンレム睡眠は「脳と身体の両方が休んでいる」状態で、眠りの深さによって3つのステージに分かれます。特にステージN3の深睡眠(徐波睡眠)は、脳と身体の疲労回復や成長ホルモンの分泌に不可欠です。

- 睡眠は、ノンレム睡眠とレム睡眠が約90〜120分のサイクルで一晩に4〜5回繰り返されるダイナミックなプロセスです。睡眠前半は深いノンレム睡眠が多く、後半になるにつれてレム睡眠の時間が長くなります。

- 質の高い睡眠を得るためには、ノンレム睡眠で心身をしっかり回復させ、レム睡眠で記憶と心を整理する、この二つのバランスが取れていることが重要です。

- 睡眠の質を高めるためには、「朝日を浴びて体内時計を整える」「適度な運動や入浴で深部体温をコントロールする」「就寝前の食事・カフェイン・アルコール・ブルーライトを避ける」といった生活習慣の見直しが極めて効果的です。

私たちは、つい睡眠時間を削って活動時間を確保しようとしがちですが、それは長期的に見て心身のパフォーマンスを低下させる悪手です。質の高い睡眠は、日中の生産性、学習能力、精神的な安定、そして身体的な健康の全てを支える土台となります。

この記事で得た知識を活かし、ぜひ今日からご自身の睡眠習慣を見直してみてください。毎晩の睡眠を大切にすることが、より豊かで健康的な毎日を送るための最も効果的な投資となるはずです。