「夜、なかなか寝付けない」「眠りが浅くて、朝すっきり起きられない」といった睡眠に関する悩みは、多くの人が抱える現代的な問題です。しかし、いきなり病院で睡眠薬(睡眠導入剤)を処方してもらうことには抵抗があると感じる方も少なくないでしょう。

この記事では、そのような方々に向けて、医師の処方箋なしで利用できる睡眠薬の代わりとなる選択肢を網羅的に解説します。ドラッグストアで購入できる市販の睡眠改善薬から、体質改善を目指す漢方薬、日々の睡眠の質をサポートするサプリメント、リラックス効果が期待できる飲み物まで、それぞれの特徴、メリット、注意点を詳しくご紹介します。

また、薬やサプリに頼るだけでなく、根本的な解決を目指すための生活習慣の改善方法についても掘り下げていきます。ご自身の症状やライフスタイルに合った方法を見つけ、質の高い睡眠を取り戻すための一助となれば幸いです。

目次

はじめに|睡眠薬と睡眠改善薬の違い

「睡眠に関する薬」と一括りにされがちですが、医師が処方する「睡眠薬(睡眠導入剤)」と、ドラッグストアなどで購入できる「睡眠改善薬」は、成分も作用も、そして使用目的も全く異なるものです。これらの違いを正しく理解することは、ご自身の症状に適した対処法を選ぶための第一歩となります。誤った使い方を避けるためにも、まずは両者の基本的な違いから確認していきましょう。

医師の処方が必要な「睡眠薬(睡眠導入剤)」

睡眠薬(睡眠導入剤)は、「不眠症」という病気の治療を目的として、医師の診断に基づき処方される医療用医薬品です。不眠症とは、入眠困難(寝つきが悪い)、中途覚醒(夜中に何度も目が覚める)、早朝覚醒(朝早く目が覚めてしまう)、熟眠障害(ぐっすり眠った感じがしない)といった症状が1ヶ月以上続き、日中の活動に支障をきたしている状態を指します。

【睡眠薬の主な種類と作用機序】

睡眠薬には様々な種類があり、脳のどの部分に作用するかによって分類されます。代表的なものには以下のような種類があります。

| 種類 | 主な作用機序 | 特徴 |

|---|---|---|

| ベンゾジアゼピン(BZD)系 | 脳の活動を抑制する神経伝達物質「GABA」の働きを強める。 | 催眠作用のほか、抗不安作用や筋弛緩作用も併せ持つ。依存性や耐性、離脱症状のリスクに注意が必要。 |

| 非ベンゾジアゼピン系 | GABA受容体の中でも睡眠に特化したサブタイプに選択的に作用する。 | BZD系に比べ、筋弛緩作用や翌日への持ち越し効果が少ないとされる。しかし、依存性などのリスクはゼロではない。 |

| メラトニン受容体作動薬 | 体内時計を調整する睡眠ホルモン「メラトニン」の受容体を刺激し、自然な眠りを誘う。 | 依存性が極めて少なく、安全性が高いとされる。特に寝つきが悪いタイプの不眠に有効。 |

| オレキシン受容体拮抗薬 | 脳を覚醒させる物質「オレキシン」の働きをブロックし、覚醒状態から睡眠状態へ移行させる。 | 比較的自然な眠りを促し、依存性も少ないとされる。新しいタイプの睡眠薬として注目されている。 |

【なぜ医師の処方が必要なのか?】

睡眠薬が処方薬となっている最大の理由は、依存性、耐性、副作用のリスク管理が不可欠だからです。

- 依存性: 長期間服用を続けるうちに、薬がないと眠れないと感じるようになったり、やめようとすると不安や不眠が悪化したりする(離脱症状)ことがあります。

- 耐性: 同じ量の薬を使い続けていると、次第に効果が薄れてくることがあります。

- 副作用: 翌日への眠気の持ち越し、ふらつき、転倒、記憶障害(健忘)などの副作用が現れる可能性があります。

これらのリスクを最小限に抑え、患者一人ひとりの症状や体質、生活背景に合わせた適切な薬を選択し、用量や服用期間を管理するためには、専門家である医師の診断と指導が絶対に必要です。自己判断で他人の睡眠薬をもらったり、使用したりすることは非常に危険であり、絶対に行ってはいけません。

ドラッグストアで買える「睡眠改善薬」

一方、ドラッグストアや薬局で処方箋なしに購入できるのが「睡眠改善薬」です。これは、「一時的な不眠症状」の緩和を目的とした一般用医薬品に分類されます。あくまで「改善薬」であり、不眠症という病気を「治療」するための薬ではありません。

【睡眠改善薬の主成分と作用機序】

現在市販されている睡眠改善薬のほとんどは、有効成分として「ジフェンヒドラミン塩酸塩」という抗ヒスタミン薬を含んでいます。

「ヒスタミン」は、アレルギー反応を引き起こす物質として知られていますが、脳内では覚醒状態を維持する重要な役割を担っています。風邪薬やアレルギーの薬を飲むと眠くなることがありますが、これは配合されている抗ヒスタミン成分が脳に作用し、ヒスタミンの働きをブロックするためです。

睡眠改善薬は、この抗ヒスタミン薬の「眠くなる」という副作用を主作用として利用したものです。脳の活動を強制的に抑制する睡眠薬とは異なり、覚醒を維持する物質の働きを抑えることで、相対的に眠気を誘発します。

【対象となる症状】

睡眠改善薬が対象とするのは、以下のような一過性の不眠症状です。

- ストレスや心配事があって、一時的に寝つきが悪い。

- 旅行や出張など、環境の変化で眠れない。

- 不規則な生活が続いて、睡眠リズムが乱れている。

重要なのは、これらの症状が慢性的・長期的ではないという点です。製品の添付文書にも「2~3回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください」といった旨が明記されています。慢性的な不眠症の方が使用しても根本的な解決にはならず、かえって問題を複雑化させてしまう可能性もあります。

【睡眠薬と睡眠改善薬の比較まとめ】

| 項目 | 睡眠薬(睡眠導入剤) | 睡眠改善薬 |

|---|---|---|

| 分類 | 医療用医薬品 | 一般用医薬品 |

| 入手方法 | 医師の処方箋が必要 | ドラッグストア・薬局で購入可能 |

| 目的 | 「不眠症」の治療 | 「一時的な不眠症状」の緩和 |

| 主な作用 | 脳の機能を抑制し、強制的に眠らせる | 脳の覚醒物質(ヒスタミン)を抑え、眠気を誘う |

| 対象者 | 慢性的な不眠症の患者 | 一時的な不眠に悩む人 |

| 使用期間 | 医師の指導のもとで管理 | 短期間(数日)の使用に限定 |

| 依存性リスク | あり(種類による) | ほとんどない(ただし連用は不可) |

このように、睡眠薬と睡眠改善薬は似て非なるものです。まずは両者の違いを正確に把握し、ご自身の状態がどちらに適しているのかを冷静に判断することが、安全かつ効果的なセルフケアの第一歩と言えるでしょう。

睡眠薬の代わりになる選択肢一覧

医師が処方する睡眠薬に頼らず、自力で睡眠の悩みを解決したいと考えたとき、どのような選択肢があるのでしょうか。ここでは、睡眠薬の代わりとして検討できる代表的な4つのアプローチ「市販の睡眠改善薬」「漢方薬」「サプリメント」「飲み物」について、それぞれの特徴やどのような人に向いているかを概観します。

これらの選択肢は、作用の強さやアプローチの方法が異なります。ご自身の不眠のタイプや程度、ライフスタイル、そして何を重視するか(即効性か、体質改善か、手軽さか)を考えながら、最適な方法を見つけるための参考にしてください。

| 選択肢 | 特徴 | 対象となる症状・人 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 市販の睡眠改善薬 | 抗ヒスタミン薬の副作用を利用して眠気を誘う。 | 環境の変化やストレスによる一時的な不眠。寝つきが悪い人。 | ・ドラッグストアで手軽に入手可能 ・比較的、即効性が期待できる |

・連用は不可 ・翌日への眠気の持ち越しなどの副作用 ・慢性的な不眠には不向き |

| 漢方薬 | 心身のバランスを整え、体質から不眠の原因にアプローチする。 | ストレス、冷え、不安、疲労など、不眠の背景に体質的な問題がある人。 | ・根本的な体質改善が期待できる ・睡眠以外の不調も改善する可能性 |

・効果を実感するまでに時間がかかる ・自分の体質(証)に合わないと効果が出にくい ・副作用が全くないわけではない |

| サプリメント | 睡眠の質向上をサポートする成分(GABA、テアニン等)を補給する。 | 病的な不眠ではないが、睡眠の質を高めたい、寝起きをすっきりさせたい人。 | ・医薬品より手軽に試せる ・習慣化しやすい ・副作用のリスクが低い |

・医薬品のような即効性や強い効果はない ・あくまで食品であり、治療目的ではない ・効果には個人差が大きい |

| 飲み物 | カモミールティーやホットミルクなどで心身をリラックスさせる。 | 軽度の寝つきの悪さを感じる人。リラックスする習慣をつけたい人。 | ・最も手軽で安全 ・日常生活に簡単に取り入れられる ・心地よい入眠儀式になる |

・効果は穏やかで限定的 ・飲み物の種類によっては逆効果になる(カフェイン、アルコール) |

市販の睡眠改善薬

前章で詳しく解説した通り、市販の睡眠改善薬は「一時的な不眠」に対する短期的な解決策として有効です。「明日は大事な会議があるのに、緊張で眠れそうにない」「慣れない出張先で目が冴えてしまった」といった、はっきりとした原因がある一過性の不眠に対して、ピンポイントで使用するのが正しい使い方です。

主成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩は、脳内の覚醒物質であるヒスタミンの働きを抑えることで眠気を誘います。この作用は比較的早く現れるため、即効性を求める場合には頼りになる選択肢と言えるでしょう。しかし、その効果はあくまで対症療法的なものです。連用すると効果が薄れたり、日中の眠気やだるさが抜けなくなったりすることがあるため、添付文書の指示通り、2~3日以上の連続使用は絶対に避ける必要があります。根本的な不眠症の治療薬ではないことを常に念頭に置くことが重要です。

漢方薬

漢方薬は、西洋医学の薬とは全く異なるアプローチで不眠に働きかけます。不眠という症状だけを切り取って抑えるのではなく、「なぜ眠れないのか?」という根本原因を、心と体のバランスの乱れ(気・血・水の乱れ)から捉え、体質全体を整えることを目指します。

例えば、「イライラして眠れない」「考え事をしてしまって眠れない」「体が冷えて眠れない」「疲れすぎているのに眠れない」など、不眠の背景にある原因は人それぞれです。漢方では、こうした個々の体質や状態(これを「証」と言います)に合わせて、酸棗仁湯(さんそうにんとう)や抑肝散(よくかんさん)といった様々な処方を使い分けます。

効果を実感するまでには時間がかかることが多いですが、不眠だけでなく、肩こりや冷え、気分の落ち込みといった他の不調も一緒に改善される可能性があるのが大きなメリットです。自分の体質にじっくり向き合い、根本的な改善を目指したい人におすすめの選択肢です。

サプリメント

サプリメントは、医薬品ではなく「食品」に分類されます。そのため、病気の治療を目的とするものではなく、日々の食生活で不足しがちな栄養素を補い、体の機能をサポートすることで、結果的に睡眠の質を高めることを目指すものです。

市場には「機能性表示食品」として、睡眠への効果が報告されている成分を含んだサプリメントが数多く存在します。代表的な成分には、リラックス効果をもたらす「GABA(ギャバ)」や「L-テアニン」、スムーズな入眠を助ける「グリシン」などがあります。

「慢性的な不眠症というほどではないけれど、最近どうも眠りが浅い気がする」「朝、すっきりと目覚めたい」といった、QOL(生活の質)向上のためのセルフケアとして取り入れるのに適しています。医薬品のような即効性や強い作用はありませんが、その分、副作用のリスクが低く、手軽に始められるのが魅力です。健康維持の一環として、生活習慣の改善と並行して活用するのが良いでしょう。

飲み物

就寝前に温かい飲み物を飲むことは、手軽にできるリラックス法の一つです。これは「入眠儀式(スリープ・リチュアル)」とも呼ばれ、「これを飲んだら寝る時間」という心と体へのスイッチとして機能します。

特に、カモミールティーに含まれる「アピゲニン」という成分には鎮静作用があるとされ、心身をリラックスさせるのに役立ちます。また、ホットミルクや白湯で体を内側から温めることも有効です。体は、一度上がった深部体温が下がる過程で自然な眠気を感じるため、この体温の変化を入眠に利用するのです。

もちろん、飲み物だけで深刻な不眠が解決するわけではありません。しかし、薬やサプリに頼る前にまず試せる、最も安全でコストもかからない方法です。ただし、コーヒーや緑茶などのカフェインを含む飲み物や、睡眠の質を著しく低下させるアルコールは、寝る前には絶対に避けるべきです。何を飲むかだけでなく、何を飲まないかも非常に重要になります。

これらの選択肢を正しく理解し、自分の状況に合ったものを選ぶことが、健やかな睡眠への第一歩となります。

【市販薬】睡眠薬の代わりにおすすめの睡眠改善薬5選

「一時的な不眠」に悩むとき、頼りになるのがドラッグストアで購入できる市販の睡眠改善薬です。ここでは、代表的な5つの製品について、それぞれの特徴や成分を詳しく解説します。これらの製品はすべて、有効成分として抗ヒスタミン成分「ジフェンヒドラミン塩酸塩」を配合しており、作用のメカニズムは基本的に同じです。しかし、剤形や価格、ブランドの信頼性などに違いがあるため、ご自身が使いやすいものを選ぶ際の参考にしてください。

① ドリエル (エスエス製薬)

ドリエルは、日本で初めて発売された睡眠改善薬であり、高い知名度とブランド力を持つ製品です。テレビCMなどで見聞きしたことがある方も多いでしょう。

有効成分としてジフェンヒドラミン塩酸塩を1回量(2錠)あたり50mg配合しています。寝つきが悪い、眠りが浅いといった一時的な不眠症状の緩和に効果が期待できます。

錠剤タイプで、味やにおいが気にならないようにフィルムコーティングが施されており、飲みやすい工夫がされています。初めて睡眠改善薬を試す方や、どの製品を選べばよいか迷う方にとって、安心感のある選択肢の一つと言えるでしょう。シリーズ品として、カプセルタイプの「ドリエルEX」や、より少ない6錠入りのパッケージも販売されています。

(参照:エスエス製薬公式サイト)

② ネオデイ (大正製薬)

ネオデイは、「パブロン」や「リポビタンD」などで知られる大正製薬が販売する睡眠改善薬です。ドリエルと同様に、有効成分としてジフェンヒドラミン塩酸塩を1回量(2錠)あたり50mg配合しています。

特徴的なのは、多忙な現代人の生活サイクルに着目し、ストレスや不規則な生活による一時的な不眠に悩む人をターゲットとしている点です。作用メカニズムや効果は他の同種製品と同じですが、製薬会社への信頼感や、パッケージデザインの好みで選ぶ方もいます。こちらも錠剤タイプで、12錠入りのパッケージが一般的です。

(参照:大正製薬公式サイト)

③ リポスミン (皇漢堂製薬)

リポスミンは、ジェネリック医薬品などを多く手掛ける皇漢堂製薬の製品です。最大の魅力は、他の同種製品と比較して価格がリーズナブルである点です。

有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩50mg(1回量2錠あたり)であり、ドリエルやネオデイと全く同じです。先発品と同等の効果が期待でき、かつコストを抑えたいという方にとっては非常に魅力的な選択肢となります。

品質や安全性は国の基準をクリアしているため、安価だからといって効果が劣るわけではありません。コストパフォーマンスを重視する方におすすめの製品です。

(参照:皇漢堂製薬株式会社公式サイト)

④ アンミナイト (ゼリア新薬工業)

アンミナイトは、「コンドロイチンZS錠」などで知られるゼリア新薬工業が販売する製品です。他の製品と一線を画す最大の特徴は、液体(ドリンク)タイプであることです。

1瓶(30mL)にジフェンヒドラミン塩酸塩50mgを配合しており、錠剤を飲むのが苦手な方でも手軽に服用できます。また、カモミールやカノコソウ、チャボトケイソウといった鎮静作用が期待される生薬エキスも配合されており、リラックス感を高める工夫がなされています。

ただし、生薬エキスはあくまで風味や香りづけの補助的な役割であり、主たる催眠効果はジフェンヒドラミン塩酸塩によるものです。錠剤が苦手な方や、ドリンクタイプの手軽さを求める方に適しています。

(参照:ゼリア新薬工業株式会社公式サイト)

⑤ グ・スリーP (伊丹製薬)

グ・スリーPは、伊丹製薬が製造販売する睡眠改善薬です。こちらも有効成分としてジフェンヒドラミン塩酸塩を50mg(1回量2カプセルあたり)配合しています。

この製品の特徴は、中身が液体のソフトカプセルタイプであることです。カプセル内で有効成分がすでに液体になっているため、服用後の溶出が速く、体への吸収が早いことが期待されます。

少しでも早く効果を感じたいと考える方や、ソフトカプセルの飲みやすさを好む方に選ばれています。価格も比較的リーズナブルな設定になっていることが多いです。

(参照:伊丹製薬株式会社公式サイト)

市販の睡眠改善薬を選ぶ際のポイント

数ある睡眠改善薬の中から自分に合ったものを選ぶには、いくつかのポイントがあります。

有効成分で選ぶ

現在、日本で市販されている睡眠改善薬の有効成分は、ほぼ「ジフェンヒドラミン塩酸塩」に統一されています。したがって、どの製品を選んでも基本的な作用メカニズムと効果に大きな違いはありません。安心して、剤形や価格、ブランドの好みで選ぶことができます。

ただし、稀に他の抗ヒスタミン成分(プロメタジンテオクル酸塩など)を配合した製品も存在しますが、こちらも作用の仕方は同じです。重要なのは、これらの成分が風邪薬や鼻炎薬、乗り物酔いの薬にも含まれていることがあるという点です。併用すると成分が重複し、作用が強く出すぎてしまう危険があるため、他の薬を服用している場合は必ず薬剤師に相談してください。

自分の症状に合わせて選ぶ

最も重要なポイントは、自分の症状が市販の睡眠改善薬の対象範囲内であるかを見極めることです。

- 使用して良いケース: ストレス、心配事、環境の変化(旅行・出張)、時差ボケなど、原因がはっきりしている「一時的な不眠」。

- 使用を避けるべきケース:

- 1ヶ月以上続く慢性的な不眠

- 医師から「不眠症」と診断されている

- 日中の激しい眠気や倦怠感で生活に支障が出ている

- いびきや睡眠中の無呼吸を指摘されている(睡眠時無呼吸症候群の疑い)

市販薬はあくまで「急な不眠」に対する応急処置です。2~3日服用しても改善が見られない場合や、不眠が続く場合は、根本に別の原因が隠れている可能性があります。その際は自己判断で服用を続けず、速やかに医療機関を受診しましょう。また、どの製品にも翌日への眠気の持ち越しや、口の渇き、めまいといった副作用の可能性があります。服用した翌日は、車の運転や危険な機械の操作は避けるようにしてください。

【漢方薬】体質から不眠にアプローチする代表的な漢方薬

西洋薬が不眠という「症状」を直接抑えるのに対し、漢方薬は「なぜ眠れないのか」という根本原因に目を向け、心と体のバランスを整えることで自然な眠りへと導きます。不眠の背景には、ストレスによる気の高ぶり、過労による心身の疲弊、冷え、不安など、様々な要因が隠れています。ここでは、不眠に対してよく用いられる代表的な漢方薬と、その選び方のポイントについて解説します。

漢方薬は、その人の体力や体質、症状の現れ方といった「証(しょう)」に合わせて選ぶことが非常に重要です。

酸棗仁湯(さんそうにんとう)

【こんな人におすすめ】

- 心身ともに疲れきっているのに、神経が昂って眠れない

- 寝つきが悪く、眠りが浅い

- 途中で目が覚めると、その後なかなか寝付けない

- 体力がなく、疲れやすい(虚弱体質)

酸棗仁湯は、「虚労(きょろう)」、つまり心身の過労によって消耗し、眠れなくなってしまった状態に用いられる代表的な処方です。主薬である「酸棗仁(さんそうにん)」には鎮静作用があり、高ぶった神経を鎮めてくれます。また、「知母(ちも)」や「茯苓(ぶくりょう)」などが体の余分な熱を冷まし、精神を安定させる働きをします。

例えるなら、心と体のエネルギーが枯渇して空回りしている状態を、潤いを与えてクールダウンさせるようなイメージです。仕事や勉強、介護などで疲れ果てているのに、頭が冴えて眠れないという方に適しています。

(参照:株式会社ツムラ、クラシエホールディングス株式会社公式サイト)

抑肝散(よくかんさん)

【こんな人におすすめ】

- イライラや怒りっぽさで、神経が高ぶって眠れない

- 些細なことが気になってカッとなりやすい

- 寝ている間に歯ぎしりや寝言が多い

- ストレスで筋肉がこわばり、肩こりや頭痛がある

抑肝散は、その名の通り「肝(かん)」の高ぶりを抑える薬方です。漢方でいう「肝」は、感情のコントロールや自律神経の働きを司る機能とされ、ストレスによってその働きが乱れると、イライラや怒りといった感情が抑えきれなくなります。これが不眠の原因となるのです。

「釣藤鈎(ちょうとうこう)」や「柴胡(さいこ)」といった生薬が、高ぶった神経を鎮め、筋肉の緊張を和らげます。ストレスで常に神経がピリピリしている方、怒りの感情で寝つけない方に効果が期待できます。また、神経の高ぶりからくる子どもの夜泣きや、更年期障害に伴う精神症状にも用いられます。

(参照:株式会社ツムラ、クラシエホールディングス株式会社公式サイト)

加味帰脾湯(かみきひとう)

【こんな人におすすめ】

- 考え事や心配事が頭から離れず、くよくよして眠れない

- 心身が疲れていて、貧血気味(顔色が悪い)

- 食欲がなく、胃腸が弱い

- 不安感や焦燥感、軽い微熱や寝汗がある

加味帰脾湯は、後述する「帰脾湯(きひとう)」に、精神的な熱やイライラを冷ます「柴胡(さいこ)」と「山梔子(さんしし)」を加えた処方です。ベースとなる帰脾湯が、心と体の栄養である「血(けつ)」とエネルギーである「気(き)」を補い、心の働きを安定させます。

心配事で頭がいっぱいになり、思考がぐるぐると巡って眠れない、かつイライラや焦燥感も伴うという方に特に適しています。精神的な疲労が強く、不眠のほかに不安神経症やうつ傾向が見られる場合にも用いられます。

(参照:株式会社ツムラ、クラシエホールディングス株式会社公式サイト)

帰脾湯(きひとう)

【こんな人におすすめ】

- 加味帰脾湯の適応と似ているが、イライラよりもうつうつとした気分の落ち込みが強い

- 物忘れが多い、集中力がない

- 食が細く、胃腸が虚弱

- 貧血気味で、動悸や息切れがする

帰脾湯は、消化器系である「脾(ひ)」の働きが弱り、「血(けつ)」が不足することで起こる精神不安や不眠に用いられる薬方です。「脾」は食事から「気」と「血」を作り出す源であり、ここが弱ると心に栄養が行き渡らなくなり、不安になったり、記憶力が低下したりします。

「人参(にんじん)」や「黄耆(おうぎ)」が気を補い、「竜眼肉(りゅうがんにく)」や「酸棗仁(さんそうにん)」が心を穏やかにします。繊細で思い悩みやすく、心身ともにエネルギー不足に陥っている方の不眠に効果的です。加味帰脾湯との使い分けは、イライラやのぼせといった「熱」の症状があるかどうかで判断されることが多いです。

(参照:株式会社ツムラ、クラシエホールディングス株式会社公式サイト)

漢方薬を選ぶ際のポイント

漢方薬は、正しく選べば高い効果が期待できる一方、選び方を間違えると思うような効果が得られません。以下のポイントを押さえておきましょう。

- 「証」を見極めることが最重要: 上記で紹介したものはあくまで一例です。自分の不眠が「イライラ」から来ているのか、「疲労」から来ているのか、「不安」から来ているのかなど、根本原因を自己分析することが大切です。パッケージの効能書きだけでなく、どのような体質の人に向いているかをよく確認しましょう。

- 効果の発現には時間がかかる: 市販の睡眠改善薬のように、飲んですぐに眠くなるという性質のものではありません。体質そのものを変えていくため、効果を実感するまでには数週間から数ヶ月かかることもあります。焦らずにじっくりと服用を続けることが大切です。

- 副作用のリスクもゼロではない: 「漢方薬は自然由来だから安全」というイメージがありますが、医薬品である以上、副作用のリスクはあります。例えば、甘草(かんぞう)を含む漢方薬の長期服用による偽アルドステロン症(むくみ、高血圧など)や、胃腸症状、発疹などが報告されています。

- 専門家への相談が理想: 漢方薬選びで最も確実なのは、漢方に詳しい医師や薬剤師に相談することです。専門家は、問診や舌診、腹診などを通してその人の「証」を正確に見極め、最適な処方を選んでくれます。ドラッグストアの薬剤師や登録販売者に相談するだけでも、自己判断より適切な選択ができる可能性が高まります。

漢方薬は、不眠を根本から見直すための強力なパートナーになり得ます。自分の心と体の声に耳を傾け、最適な一品を見つけることが、健やかな眠りへの道を開きます。

【サプリメント】睡眠の質向上におすすめの成分とサプリ3選

「病気というほどではないけれど、睡眠の質に満足していない」「朝の目覚めをすっきりさせたい」という方にとって、サプリメントは手軽に始められるセルフケアの一環です。サプリメントは医薬品ではないため、不眠症を「治療」するものではありませんが、睡眠をサポートする成分を補うことで、QOL(生活の質)の向上が期待できます。

ここでは、機能性表示食品として睡眠への効果が報告されている代表的な製品と、そこに含まれる成分について詳しく解説します。

① グリナ (味の素)

グリナは、アミノ酸研究のパイオニアである味の素が開発した、睡眠サポートサプリメントの代表格です。

機能性関与成分は「グリシン」。グリシンは、私たちの体にも存在するアミノ酸の一種です。グリナには、このグリシンが1本あたり3,000mg配合されています。

届出表示によれば、グリシンには「すみやかに深睡眠をもたらし、睡眠の質の向上(熟眠感の改善、睡眠リズムの改善)や、起床時の爽快感のあるよい目覚め、日中の眠気の改善、疲労感の軽減に役立つ」機能があることが報告されています。特に、スムーズな入眠と、ぐっすり眠れたという感覚(熟眠感)をサポートする点に特徴があります。水などに溶かして飲むスティックタイプで、就寝前に摂取することが推奨されています。

(参照:味の素株式会社 公式サイト)

② ネルノダ (ハウスウェルネスフーズ)

ネルノダは、「ウコンの力」などで知られるハウスウェルネスフーズが販売する機能性表示食品です。ドリンクタイプと粒タイプがあり、ライフスタイルに合わせて選べます。

機能性関与成分は「GABA(ギャバ)」です。GABAはアミノ酸の一種で、脳内の興奮を鎮める働きを持つ神経伝達物質として知られています。ネルノダには、このGABAが100mg配合されています。

届出表示では、GABAの機能として「睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つこと」が報告されています。また、GABAには一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能も報告されており、ストレスで寝つきが悪いと感じる方にも適している可能性があります。就寝前に飲むことで、リラックス感を高め、深い眠りをサポートします。

(参照:ハウスウェルネスフーズ株式会社 公式サイト)

③ 賢者の快眠 睡眠リズムサポート (大塚製薬)

賢者の快眠は、「ポカリスエット」や「カロリーメイト」で知られる大塚製薬の製品です。この製品のユニークな点は、その機能性関与成分にあります。

機能性関与成分は「アスパラガス由来含プロリン-3-アルキルジケトピペラジン」という、少し長い名前の成分です。これは、アスパラガスの加熱処理中に生成される成分で、体の”睡眠スイッチ”をオンにする働きが研究されています。

届出表示には、「就寝・起床リズムを整えることにより、睡眠の質を高めること(スッキリした目覚め感)や、休日明けの心の健康(いきいき感、やる気)の維持をサポートする」機能があると記載されています。特に「睡眠リズムを整える」という点にフォーカスしており、不規則な生活で体内時計が乱れがちな方や、休日に寝だめをしてしまい月曜の朝がつらい、といった悩みを抱える方に適しています。

(参照:大塚製薬株式会社 公式サイト)

サプリメントに含まれる代表的な成分

上記の製品以外にも、睡眠サポートを謳うサプリメントには様々な成分が利用されています。代表的なものをいくつかご紹介します。

GABA(ギャバ)

GABA(Gamma-Amino Butyric Acid/γ-アミノ酪酸)は、主に脳や脊髄で「抑制性」の神経伝達物質として働くアミノ酸です。交感神経の働きを抑え、興奮や緊張、ストレスなどを緩和し、心身をリラックスさせる効果が期待されます。ストレス社会で注目される成分であり、チョコレートなどの一般食品にも配合される例が増えています。睡眠の質(眠りの深さ)の向上や、すっきりとした目覚めのサポートに役立つとされています。

L-テアニン

L-テアニンは、緑茶(特に玉露や抹茶)に多く含まれるアミノ酸の一種です。お茶を飲むとホッとする感覚には、このL-テアニンが関わっていると言われています。L-テアニンには、脳内でα波(リラックスしている時に出る脳波)を増加させる働きが報告されており、GABAと同様にリラックス効果やストレス緩和効果が期待できます。機能性表示食品としては、「夜間の良質な睡眠(起床時の疲労感や眠気を軽減)をサポートする」機能が報告されています。

グリシン

グリシンは、最も単純な構造を持つ非必須アミノ酸で、コラーゲンの約3分の1を構成する成分でもあります。睡眠との関連では、体の中心部の体温である「深部体温」を効率的に下げる働きがあることが知られています。人は、この深部体温が低下する過程で眠気を感じ、スムーズに入眠します。グリシンを摂取することで、この体温低下を促し、より早く、より深い眠り(ノンレム睡眠)に入れるようサポートすると考えられています。

トリプトファン

トリプトファンは、体内では生成できない必須アミノ酸の一つです。このトリプトファンの重要性は、体内で「セロトニン」や「メラトニン」といった物質の原料になる点にあります。

セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、精神を安定させる働きがあります。そして、このセロトニンを材料に、夜になると「睡眠ホルモン」であるメラトニンが生成されます。つまり、日中に十分なトリプトファンを摂取し、セロトニンを増やしておくことが、夜間の良質な睡眠に繋がるのです。トリプトファンは、牛乳やチーズなどの乳製品、大豆製品、肉、バナナなどに多く含まれています。

サプリメントを選ぶ際は、どのような成分が、どのようなメカニズムで睡眠にアプローチするのかを理解し、自分の悩みに合ったものを選ぶことが大切です。また、医薬品ではないため過度な期待はせず、バランスの取れた食事や適度な運動といった生活習慣の改善とセットで取り入れることをお勧めします。

【飲み物】リラックス効果が期待できる飲み物・避けるべき飲み物

薬やサプリメントに頼る前に、まず試してみたいのが、就寝前の飲み物を見直すことです。寝る前に何を飲むかによって、心身のリラックス度合いは大きく変わり、スムーズな入眠をサポートしてくれます。逆に、良かれと思って飲んでいたものが、実は睡眠を妨げていたというケースも少なくありません。ここでは、寝る前におすすめの飲み物と、絶対に避けるべき飲み物について解説します。

寝る前におすすめの飲み物

寝る前の飲み物のポイントは「ノンカフェイン」で「温かい」ことです。体を内側から温めることでリラックス効果が得られ、また、一度上昇した深部体温が下がっていく過程で、自然な眠気が誘発されます。これを「入眠儀式(スリープ・リチュアル)」として習慣化することで、心と体に「これから寝る時間だ」という合図を送ることができます。

カモミールティー

カモミールティーは、古くから安眠のためのハーブとして親しまれてきました。そのリラックス効果の源は、カモミールに含まれる「アピゲニン」というフラボノイドの一種です。このアピゲニンが、脳内の特定の受容体に結合し、鎮静作用や抗不安作用をもたらすと考えられています。

リンゴのような甘い香りが特徴で、心を落ち着かせるのに役立ちます。もちろんノンカフェインなので、就寝前に安心して飲むことができます。ハーブティーの中でも特にリラックス効果が高いとされ、寝つきが悪いと感じる夜に試す価値のある一杯です。

ホットミルク

「寝る前にホットミルクを飲むとよく眠れる」という話は、昔からよく言われています。これにはいくつかの理由があります。

まず、牛乳には必須アミノ酸の「トリプトファン」が含まれています。前述の通り、トリプトファンは体内で精神を安定させるセロトニンや、睡眠を促すメラトニンの原料となります。

また、温かい飲み物であること自体が、心身をリラックスさせ、深部体温をコントロールするのに役立ちます。カルシウムがイライラを鎮めるという説もありますが、科学的な根拠は限定的です。それ以上に、温かいミルクをゆっくりと飲むという行為そのものが、心地よい眠りへの準備となるでしょう。お好みで少量のはちみつを加えると、血糖値がわずかに上昇し、トリプトファンが脳に届きやすくなるとも言われています。

白湯

最もシンプルで、誰でもすぐに試せるのが白湯(さゆ)です。やかんでお湯を沸かし、飲める程度の温度(50℃前後)まで冷ましたもので、体を内側からじんわりと温め、副交感神経を優位にしてリラックス状態へと導きます。

胃腸への負担も少なく、血行を促進する効果も期待できます。特別な材料は何もいりません。ただお湯を沸かしてゆっくりと飲むだけで、一日の緊張がほぐれ、穏やかな気持ちでベッドに入ることができます。コストもかからず、副作用の心配も一切ない、最も安全な入眠ドリンクと言えるでしょう。

寝る前に避けるべき飲み物

良質な睡眠のためには、何を飲むかと同じくらい、何を飲まないかが重要です。特に以下の2種類の飲み物は、睡眠の質を著しく低下させるため、就寝前の摂取は厳禁です。

カフェインを含む飲み物(コーヒー・緑茶など)

カフェインは、言わずと知れた覚醒作用を持つ物質です。そのメカニズムは、脳内で眠気を引き起こす「アデノシン」という物質の働きをブロックすることにあります。日中に溜まったアデノシンが受容体に結合することで、私たちは眠気を感じます。カフェインは、このアデノシン受容体に先回りして結合し、アデノシンが働けないようにしてしまうのです。

この覚醒効果は、摂取後30分~1時間ほどでピークに達し、その効果が半減するまでには個人差がありますが約4時間かかるとされています。つまり、夕方5時にコーヒーを飲むと、夜9時の時点でもまだカフェインの半分が体内に残っている可能性があるのです。

カフェインはコーヒーだけでなく、緑茶、紅茶、ウーロン茶、ほうじ茶、エナジードリンク、コーラ、ココア、チョコレートなど、多くの食品や飲料に含まれています。眠りに問題を抱えている方は、少なくとも就寝の4~6時間前からは、これらの摂取を避けることを強くお勧めします。

アルコール(お酒)

「寝酒をするとよく眠れる」というのは、睡眠に関する最も危険な誤解の一つです。アルコールには確かに鎮静作用があり、一時的に寝つきを良くする効果はあります。しかし、その後の睡眠全体に深刻な悪影響を及ぼします。

- 睡眠の質の低下: アルコールが体内で分解されると、「アセトアルデヒド」という覚醒作用のある物質が生成されます。これにより、睡眠の後半部分で目が覚めやすくなり(中途覚醒)、結果的に睡眠が浅く断片的になります。特に、夢を見たり記憶を整理したりする重要な役割を持つ「レム睡眠」が抑制されることが知られています。

- 利尿作用: アルコールには利尿作用があるため、夜中にトイレに行きたくなって目が覚める原因になります。

- 依存と耐性: 寝酒を習慣にすると、次第に同じ量では寝つけなくなり、飲酒量が増えていく「耐性」が生まれます。これが進行すると、アルコールがないと眠れない「アルコール依存症」につながる危険性があります。

寝つきの悪さを解消するためにアルコールに頼ることは、睡眠の問題をさらに悪化させる悪循環を生み出します。アルコールは睡眠薬の代わりには決してなりません。質の高い睡眠を求めるのであれば、就寝前の飲酒は避けるべきです。

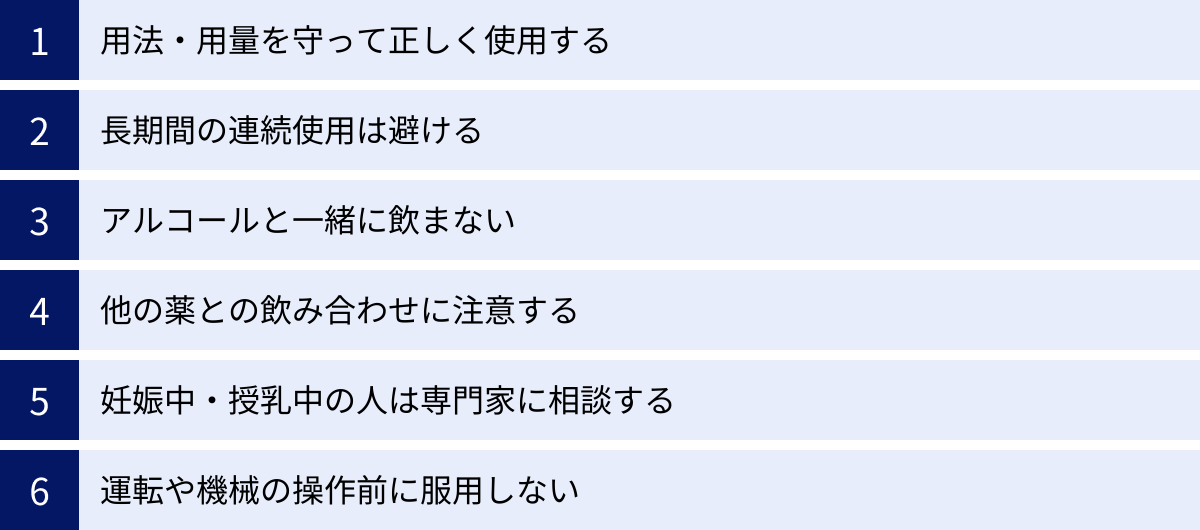

睡眠薬の代わりになるものを使用する際の6つの注意点

市販の睡眠改善薬や漢方薬、サプリメントは、正しく使えば睡眠の悩みをサポートしてくれる心強い味方です。しかし、使い方を誤ると、期待した効果が得られないばかりか、思わぬ副作用や健康上の問題を引き起こす可能性もあります。ここでは、これらの製品を利用する際に必ず守ってほしい6つの注意点を解説します。

① 用法・用量を守って正しく使用する

これは医薬品やサプリメントを使用する上での大原則です。製品のパッケージや添付文書には、最も安全かつ効果的に使用するための用法・用量が記載されています。

「効果が薄い気がするから」「もっとぐっすり眠りたいから」といった自己判断で、定められた量を超えて服用することは絶対にやめてください。特に市販の睡眠改善薬は、過剰に摂取すると、めまい、頭痛、吐き気といった副作用が強く現れるだけでなく、重篤な健康被害につながる危険性もあります。決められた量を守ることが、安全性を確保するための第一歩です。

② 長期間の連続使用は避ける

市販の睡眠改善薬は、あくまで「一時的な不眠」に対処するためのものです。製品の添付文書にも「連用しないでください」「2~3回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、専門家に相談してください」といった注意書きがあります。

長期間使用すると、体が薬に慣れて効果が薄れる「耐性」が生じたり、薬への精神的な依存が生まれたりする可能性があります。また、連用が必要なほどの不眠は、単なる一時的な不調ではなく、背景に不眠症やその他の病気が隠れているサインかもしれません。市販薬でごまかし続けることは、根本的な原因の発見を遅らせてしまうことになります。症状が続く場合は、必ず医療機関を受診しましょう。

③ アルコールと一緒に飲まない

睡眠改善薬や一部の漢方薬とアルコール(お酒)の併用は非常に危険です。絶対に避けてください。

抗ヒスタミン成分を含む睡眠改善薬とアルコールを一緒に飲むと、それぞれの持つ中枢神経抑制作用が相乗的に強まり、以下のような危険性が高まります。

- 過度な眠気や意識障害

- 記憶障害(健忘)

- 呼吸抑制(呼吸が浅く、遅くなる)

これは命に関わることもある非常に危険な行為です。寝酒の習慣がある方は、睡眠改善薬を使用する日は必ず禁酒してください。また、薬を服用した後は、アルコールの影響がなくなるまで十分に時間を空ける必要があります。

④ 他の薬との飲み合わせに注意する

他の薬を服用している場合は、睡眠改善薬や漢方薬、サプリメントを使用する前に、必ず医師や薬剤師に相談してください。これを「相互作用」と言い、薬同士が影響し合って、効果が強く出すぎたり、逆に弱まったり、予期せぬ副作用が現れたりすることがあります。

特に注意が必要なのは、市販の睡眠改善薬の主成分である「ジフェンヒドラミン塩酸塩」などの抗ヒスタミン薬です。この成分は、総合感冒薬(風邪薬)、鼻炎用内服薬、鎮咳去痰薬、乗り物酔い防止薬など、多くの市販薬に含まれています。これらを併用すると、成分が重複して過剰摂取となり、強い眠気や副作用のリスクが急激に高まります。

⑤ 妊娠中・授乳中の人は医師や薬剤師に相談する

妊娠中や授乳中の方は、自己判断でいかなる薬やサプリメントも服用してはいけません。市販の睡眠改善薬の多くは、添付文書で「妊娠中・授乳中の人は服用しないこと」または「服用前に医師、薬剤師に相談すること」と定められています。

薬の成分が胎児に影響を及ぼしたり、母乳を通じて乳児に移行したりする可能性があるためです。不眠に悩んでいる場合は、まずは生活習慣の改善を試み、それでもつらい場合は、必ずかかりつけの産婦人科医や薬剤師に相談し、安全に使用できる方法の指導を受けてください。

⑥ 運転や機械の操作前に服用しない

市販の睡眠改善薬を服用した後は、翌朝以降も眠気や注意力の低下、集中困難、判断力の低下といった症状が残ることがあります。これを「持ち越し効果(ハングオーバー)」と呼びます。

この状態で自動車の運転や危険を伴う機械の操作を行うと、重大な事故につながる恐れがあります。製品の添付文書にも「服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください」と明確に記載されています。睡眠改善薬を服用した翌日は、これらの作業は絶対に行わないようにしてください。自分の安全だけでなく、他人の安全を守るためにも、このルールは厳守する必要があります。

薬に頼らない!睡眠の質を高めるための生活習慣

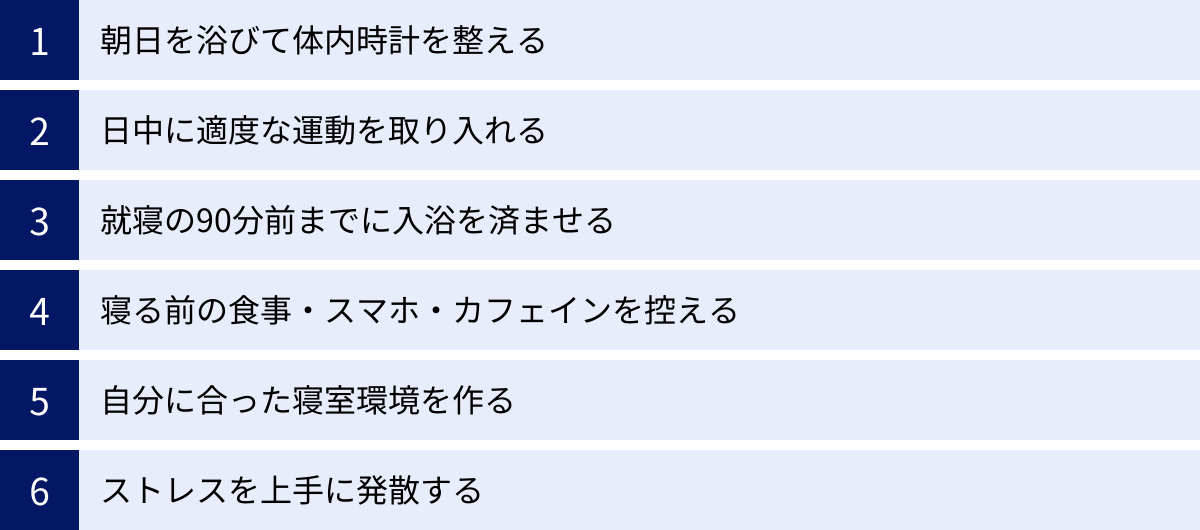

市販薬やサプリメントは一時的な不眠には役立ちますが、健やかで持続可能な睡眠を手に入れるためには、日々の生活習慣を見直し、改善することが最も重要です。薬に頼らない体を作るための、睡眠の質を高める6つの基本的な生活習慣をご紹介します。これらを一つでも多く実践することが、根本的な解決への近道です。

朝日を浴びて体内時計を整える

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この時計が、夜になると自然に眠くなり、朝になると目が覚めるというリズムを作り出しています。

この体内時計を正確にリセットする最強のスイッチが「太陽の光」です。朝、目覚めたらすぐにカーテンを開け、15~30分ほど朝日を浴びましょう。網膜から入った光の刺激が脳に伝わり、体内時計がリセットされます。同時に、精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活発になります。このセロトニンは、夜になると睡眠ホルモン「メラトニン」に変化するため、朝のセロトニン分泌が、夜の良質な睡眠の準備となるのです。曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりずっと強いため、外に出て光を浴びる習慣をつけましょう。

日中に適度な運動を取り入れる

日中に体を動かすことは、睡眠の質を向上させる上で非常に効果的です。運動には、以下のようなメリットがあります。

- 心地よい疲労感: 適度な肉体的疲労は、スムーズな入眠を促します。

- 深部体温の上昇: 運動によって上昇した深部体温は、夜にかけて下がっていき、その落差が強い眠気を誘います。

- ストレス解消: 運動はストレスホルモンを減少させ、気分をリフレッシュさせる効果があります。

ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動を、夕方から就寝の3時間前くらいまでに行うのが理想的です。ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を興奮させ、体を覚醒させてしまうため逆効果です。寝る前は、軽いストレッチやヨガなど、リラックスできる程度の運動に留めましょう。

就寝の90分前までに入浴を済ませる

質の高い睡眠には、「深部体温」のコントロールが鍵となります。人は、体の中心部の温度である深部体温が低下する過程で、強い眠気を感じます。このメカニズムを意図的に利用するのが、就寝前の入浴です。

就寝の90~120分前に、38~40℃程度のぬるめのお湯に15分ほど浸かるのがおすすめです。これにより一時的に深部体温が上昇し、その後、ベッドに入る時間帯にかけて体温が急降下することで、自然で深い眠りへとスムーズに移行できます。熱すぎるお湯や、就寝直前の入浴は、かえって交感神経を刺激して体を覚醒させてしまうので注意が必要です。

寝る前の食事・スマホ・カフェインを控える

就寝前のNG行動を避けることも、良質な睡眠には不可欠です。

- 食事: 就寝直前に食事を摂ると、消化活動のために胃腸が働き続け、体が休息モードに入れません。夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。

- スマホ・PC: スマートフォンやパソコン、テレビの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に近い強いエネルギーを持っています。夜にこの光を浴びると、脳が「昼間だ」と錯覚し、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が抑制されてしまいます。少なくとも就寝の1時間前には、デジタルデバイスの使用をやめましょう。

- カフェイン・ニコチン: コーヒーや緑茶に含まれるカフェイン、タバコに含まれるニコチンは、いずれも強力な覚醒作用があります。就寝前の摂取は睡眠を妨げる大きな原因となるため、夕方以降は控えるようにしましょう。

自分に合った寝室環境を作る

寝室は、一日の疲れを癒やし、心身をリセットするための聖域です。快適な睡眠を得るためには、寝室環境を最適化することが大切です。

- 光: 寝室はできるだけ暗くしましょう。遮光カーテンを利用したり、電子機器の光が目に入らないようにしたりする工夫が有効です。

- 音: 静かな環境が理想ですが、無音すぎるとかえって小さな物音が気になることもあります。その場合は、ホワイトノイズマシンや、単調な環境音(雨音、波の音など)を流すのも一つの方法です。

- 温度・湿度: 夏は25~26℃、冬は22~23℃、湿度は年間を通じて50~60%が快適とされています。季節に合わせて寝具や空調を調整しましょう。

- 寝具: 体に合ったマットレスと枕は、睡眠の質を左右する最も重要な要素の一つです。硬すぎず柔らかすぎず、自然な寝姿勢を保てるものを選びましょう。

ストレスを上手に発散する

ストレスは交感神経を優位にし、心身を緊張状態にさせるため、不眠の大きな原因となります。日中に感じたストレスを、その日のうちに解消する自分なりの方法を見つけることが重要です。

就寝前にリラックスできる習慣(入眠儀式)を取り入れるのがおすすめです。例えば、ヒーリング音楽を聴く、アロマを焚く、カフェインレスのハーブティーを飲む、軽い読書をする(興奮しない内容のもの)、瞑想や深呼吸を行うなど、自分が「心地よい」と感じる方法を見つけてみましょう。これらの習慣が、「リラックスモード」への切り替えスイッチとなってくれます。

セルフケアで改善しない場合は医療機関の受診を検討

これまでにご紹介した市販薬や生活習慣の改善を試みても、睡眠の悩みが解決しない場合があります。不眠が長引く場合、それは単なる一時的な不調ではなく、治療が必要な「不眠症」や、他の病気が原因である可能性が考えられます。セルフケアには限界があることを認識し、適切なタイミングで専門家の助けを求めることが、問題解決への最も確実な道です。

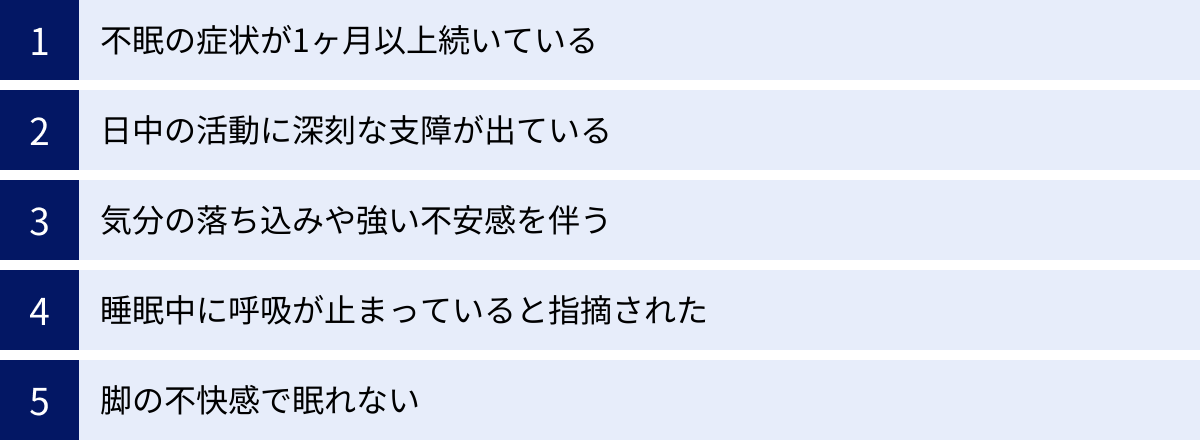

病院を受診するべき症状の目安

「どのくらいの症状になったら病院へ行けばいいのか?」と迷う方も多いでしょう。以下のような症状がみられる場合は、医療機関の受診を強く推奨します。

- 不眠の症状が1ヶ月以上続いている: 寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝早く目が覚めてしまうといった症状が週に数回以上あり、それが1ヶ月以上継続している場合。

- 日中の活動に深刻な支障が出ている: 日中の耐えがたい眠気、集中力や記憶力の低下、倦怠感、意欲の低下などが原因で、仕事や学業、家事などに影響が出ている。

- 気分の落ち込みや強い不安感を伴う: 不眠だけでなく、気分の落ち込み、興味や喜びの喪失、強い不安感や焦燥感がある場合、うつ病や不安障害といった精神疾患が背景にある可能性があります。

- 睡眠中に呼吸が止まっていると指摘された: 家族やパートナーから、いびきが非常に大きいことや、睡眠中に呼吸が数十秒間止まっていることを指摘された場合、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われます。これは放置すると高血圧や心疾患のリスクを高める危険な病気です。

- 脚の不快感で眠れない: 就寝しようとすると、脚(特にふくらはぎ)に「むずむずする」「虫が這うような」といった不快な感覚が現れ、脚を動かさずにはいられなくなる場合、むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)の可能性があります。

これらの症状に一つでも当てはまる場合は、自己判断で対処を続けるのではなく、できるだけ早く専門の医療機関に相談しましょう。

不眠の相談ができる診療科

不眠の悩みは、どの診療科に相談すればよいのでしょうか。原因によって専門とする科が異なりますが、主に以下の診療科が窓口となります。

精神科・心療内科

不眠の最も一般的な原因は、ストレスや精神的な問題です。精神科や心療内科は、このような心の問題を専門とする診療科です。

うつ病や不安障害、適応障害といった精神疾患は、高い確率で不眠を伴います。これらの病気が原因の場合、不眠だけを治療しようとしても根本的な解決にはなりません。精神科・心療内科では、丁寧な問診を通じて不眠の背景にある心理的な要因を探り、必要に応じて抗うつ薬や抗不安薬、そして睡眠薬を組み合わせるなど、総合的な治療を行います。

特に、気分の落ち込みや不安感が強い場合の不眠は、まず精神科・心療内科への相談を検討するのが良いでしょう。

睡眠外来

睡眠外来は、その名の通り睡眠に関する障害(睡眠障害)全般を専門的に診断・治療する診療科です。多くは精神科、呼吸器内科、神経内科、耳鼻咽喉科などの医師が担当しています。

睡眠外来の大きな特徴は、終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)をはじめとする専門的な検査設備が整っている点です。この検査では、入院して脳波や心電図、呼吸の状態、筋肉の動きなどを一晩中記録し、睡眠の質や量、睡眠中に起きている異常を客観的に評価します。

睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群、ナルコレプシー(日中の突然の強い眠気)といった、特殊な検査が必要な睡眠障害が疑われる場合には、睡眠外来の受診が不可欠です。原因不明の頑固な不眠に悩んでいる場合も、一度専門的な検査を受けてみる価値はあります。

どこに相談すればよいか分からない場合は、まずはかかりつけの内科医に相談してみるのも一つの方法です。かかりつけ医が症状を聞き取り、適切な専門診療科を紹介してくれることもあります。大切なのは、一人で抱え込まず、勇気を出して専門家の扉を叩くことです。適切な診断と治療を受けることで、つらい不眠の悩みから解放される道が開けるはずです。